|

11/27(土)『中華街探訪4「横浜大世界」』 |

|

そろそろ中華街探訪にも飽きが来たために入ってみた。入場料は500円。まずはエレベータで8楼(ここでは各階を楼で呼んでいる)まで昇って、階段を降りながら各階を楽しむのが順路となっている。7、6楼は吹き抜けの小劇場になっていて、中国本場の京劇をミニライブで見ることができる。出し物は古典の寸劇を10分ほど、女性のきらびやかな衣装と舞の美しさと、男性の軽業とギャグには拍手がわいていた。5楼は中国伝統の工芸品と占いコーナーになっており(みんな素通り)、4楼から下は中国出店の食堂が並んでいる。 食堂店はたくさんあって目移りしてしまうが、私は3楼にある高橋軒の「ふかひれ姿の土鍋煮込み」を注文した。味はまずまずだが、1500円もしたわりに量が少なく、期待のフカヒレは平べったくて鍋の底にへばりついている感じでがっかりだった。 腹半分で物足りないので4楼へもどり、陸海小鎮の「パーコー麺」を食べた。ここのパーコーはウマイ。上質な平塚ブタを材料に、香辛料の甘みと香りが(私の想像だがハッカク等で煮込んでるのかな?)、感動ものでした。この味なら何度でも食べたいと思うほどです。スープは鳥ガラでさっぱりした塩味のもの。このあっさり味が、甘みのあるパーコーとマッチしているんだ。なんたって特筆はパーコーです。 |

来年の個展が決まりました。

9月に銀座の青木画廊「LUFT」にて行います。

|

11/21(日)『地獄の一週間が終わった』 |

|

まず、先週13日(土)は神奈川県の横浜市で行われている教育委員会主催の「英語フォーラム」のイベント撮影。神奈川県では小学校から高校まで英語教育に力を入れ、優秀校による発表会だった。 15日(月)は栃木県の湯西川という鬼怒川温泉の先まで車で行き、仕事のプレゼンを行い、終わるとすぐに日光の山道をぬけて長野県の軽井沢まで行って駅前のホテルで宿泊し、翌16日(火)に群馬県の長野原で行われる写真コンテストに参加した。当日は天気が良く、青空のなかに噴煙をモクモクとあげる浅間山が印象的だった。イベントが終わると撤収を手伝い、その夜、車で東京に帰る。翌17日(水)には千葉の空撮のため、早朝、東京・新木場の東京ヘリポートに集合した。あいにく視程が悪く撮影は中止。 18日(木)は社内作業だったが、千葉で制作しているアニメーションのシナリオチェックをして終電で帰る。19日(金)は埼玉県の施設で上映する(3面マルチスクリーンに5.1チャンネル作品)アニメーション作品のシナリオチェックをし、その晩会社に泊まって、翌20日(土)早朝に千葉県の長柄町で行われるダム湖一週のウォーキング大会の撮影に行った。ウオーキングコースは「ロングコース(13キロ)」と「ミドルコース(9キロ)」とあり、ロングコースを撮影する予定だったが、アップダウンの道に足を痛めてミドルコースでの撮影にとどめた。参加者は400人。はじまる前は山道を散策しながら歩くのだろうと思っていたらさにあらず、みなさん早足で景色を観賞することもなく、ひたすら歩いていた。こちらは撮影しながら歩くので、どんどん遅れ、はじめ先頭だったのが終わる頃には最後尾になってしまった。 というわけで、私にとっては地獄の一週間だったが、事故も失敗もなく無事終了でした。やれやれ |

ここのところ多忙にてホームページアップが遅れてます。

|

11/19(金)『消えいく町の映画館』 |

|

有楽町駅前のシネ・ラ・セットは単館系のアートシアターとして大作ではない映画を地道に上映していた。前身の「有楽シネマ」が開館したのが昭和35年というから結構古い。いつぞや女性の間で口コミからブームとなった映画「アメリ」のナイト上映(平日21時から23時)を見に行ったのが最後だった。 「自由が丘武蔵野館」は東横線の自由が丘にあり、私がかよっていたのは、もう、かれこれ数十年前、高校時代に名画座として旧作品を2本立てで上映していた頃だ。当時の名前は「武蔵野推理劇場」。ここは開館が1951年(昭和26年)というから実に53年の歴史がある。私が愛用していた頃の建物は、コンクリートブロックを積み重ねたような殺風景な建物で、館内には巨大な業務用クーラーが3台並んでいた。それが壁面に収納されているのではなく、機械そのものが客席の通路に並んでいて、映画を鑑賞中にクーラーが動きはじめると、グワーンというモーター始動の音が館内に響きわたり迷惑した。しかも冷え方は半端じゃなく、間違ってクーラーの前に座ったものなら冷凍マグロになってしまうほどだ。いつだか真夏なのに吐く息が白く見えたもの。エクソシストの撮影風景かい?!(ツッこみ) 「武蔵野推理劇場」は84年頃一時閉館となり、外装内装ともリフレッシュして「自由が丘武蔵野館」として一般封切りやレトロなクラシック映画を上映していた。パソ通(もう「パソコン通信」を知らない世代が多いと思うが)のFMOVIEなどのオフ会で、ビデオで販売されていないコアな作品をイベント上映(例えば「恐怖奇形人間オフ」や「幻の湖オフ」)していたのが懐かしい。 現在では経済的な利点からシネコンなどの都市郊外型の集合映画館が多くなり、レンタルビデオやCS・BSなどのマニア向けの有料放送がいつでも見られ、しかも家にはホームシアターがあってDVDでバーチャル映画館を体験できる。考えてみると映画を鑑賞する環境がずいぶん多様化したもんだ。これでは町の映画館(小規模な単館上映館)は姿を消すのも無理はない。 「有楽シネマ」、「武蔵野推理劇場」よ、夢をありがとう。 |

|

11/14(日)『ヒイラギの花咲いた』 |

|

家の北東(鬼門)の勝手口に鉢植えの「ヒイラギ」を置いている。これは、鬼や災いが家に入ってこないようにするための呪い(まじない)の意味がある。ヒイラギの葉はギザギザとがっていて触れると痛い。これが鬼が目を突かれて退散したという伝説から、2月の節分にはイワシの頭をさして戸口に立て、魔除けにする習慣がある。 先日ふと見ると白い花が咲いていた。このトゲトゲした植物にこんなにかわいい花が咲くとは知らなかった。直径4ミリくらいの小さな花の集合体で、ほんのりとクチナシのような甘い香りがした。調べるとヒイラギはモクセイ科にあたり、キンモクセイと仲間のようだ。 「柊(ヒイラギ)」は漢字で書くと木偏に冬。冬が近づいたということだろうか。  ヒイラギの花 クリスマスのリースに使う葉は、アメリカヒイラギまたは西洋ヒイラギという種で、形は似ているが日本のヒイラギとは別の種類のものらしいです。 |

|

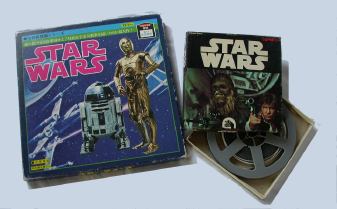

11/7(日)お宝紹介3『SW8ミリフィルム・コレクション』 |

|

8mmフィルム。もうその存在すら知らない人が多いだろうが、ビデオがなかった時代、家庭で映像を撮影するには『8ミリフィルム』しかなかった。「フジカシングル8(エイト)」、コダックの「スーパー8(エイト)」「私にも写せます」なんてコマーシャルが懐かしい。運動会や旅行は、ごく一部の人が持っている8mmカメラで撮影して家族や友人を集めて鑑賞したものだ。撮影したフィルムは写真店で現像しなくてはならず、現像が出来るのに1週間かかった。その後できたヨドバシカメラでも3日かかったものだ。 そんなビデオデッキのない頃、家庭で映画を鑑賞するためにと、商品化されていたのが8mm作品である。下の写真は当時販売されていた8ミリ版「スターウォーズ(国内販売版)」(カラー約20分)と「スターウォーズ(輸入品)」(白黒約10分)である。 スターウォーズに魅了された私は、お年玉をためて購入した。当時の値段で19500円。こいつは目玉が飛び出すくらいの高さ。買うときは清水の舞台から飛び降りる覚悟だったのをおぼえている。でも、ビデオがなかった時代だから仕方なかったんだ。わずか20分でも、うれしくて何十回も繰り返し見て、パーファレーション(フィルムの片側に付いている穴)がボロボロになるくらいかけたものだ。 今では映写機が壊れてしまい、これを見ることはできないが、スターウォーズの「お宝品」として大切に保存してある。 |

向かって左がカラー20分版(国内販売品/販売元東映)、オープニングのスター・デストロイヤーの出現からはじまって、レイヤ姫を連行する場面からルークたちがデススターから姫を救出するまでの前半部のダイジェストになっている。右側は白黒10分版(輸入品)、デススターから姫を救出し、追ってくるタイファイターとファルコン号の戦闘シーンしか入ってない。けど、当時は興奮したものだ。 SW関連記事 2004.4/27『ああ懐かしのスターウォーズ展』 |

パリーグの新球団は「楽天」に決定。

個人的には最初に名乗りを上げたライブドアになってほしかった。

|

11/3(水)『私の絵について3(引田天功の言葉)』 |

|

そんな時にふと見たテレビ(「新堂本兄弟」フジテレビ)に世界的マジシャンの引田天功さんがゲストで現れトークしていたが、その時、ある女性タレントが「どうしたら海外で売れるようになるんですか?」との質問があり、引田天功は「髪を黒くして長く伸ばし、私は日本人ですってアピールしなさい。髪を茶色に染めてピアスをしても、外国人はみんながそうだから身体の小さな日本人はその中に埋もれちゃって目立ちませんよ。"私は日本人のアーチストです"と主張しなさい」と答えていた。 それを見て迷いはとれた。私も初の海外進出になるので、まずは日本画でいこうと思った。ジャパニーズ・アーチストだという誇りと自信を持って挑んでみようと思う。 |

|

| ||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

ここに書かれている内容は徳富の個人的な感想によるものです。

特に悪意はありませんし下心もありませんので、なにとぞご了承下さい。

[HOME] [GALLERY] [PROFILE] [NOTICE] [PHOTO] [個展情報] [LINK] [MAIL]

Copyright 2004 by TOKUTOMI