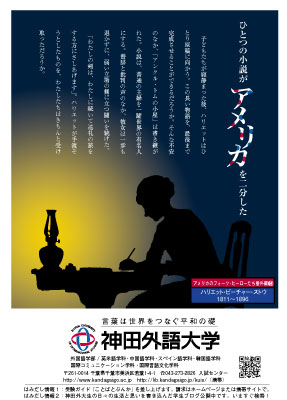

ハリエット・ビーチャー・ストウ

Windwagon Smith(アメリカほら話の登場人物)

ひとつの小説がアメリカを二分した

子どもたちが寝静まった後、ハリエットはひとり原稿に向かう。この長い物語を、最後まで完成させることができるだろうか。そんな不安のなか、「アンクル・トムの小屋」は書き継がれた。

小説は、普通の主婦を一躍世界の有名人にする。賛辞と批判の声のなか、彼女は一歩も退かずに、弱い立場の側に立つ闘いを続けた。

「わたしの剣は、わたしに続いて巡礼の旅をする方にさしあげます」。

ハリエットが手渡そうとしたものを、わたしたちはきちんと受け取っただろうか。

掲載:NHKラジオ英語英会話2010年10月号表4

上の画像をクリックすると拡大します

参考資料

『アンクル・トムの小屋』

ハリエット・ビーチャー・ストウ作、丸谷才一訳(河出書房新社、1998)

日本では児童書の扱いになっていますが、大人が読んでも充分おもしろい小説です。人種差別問題に関して、後のさまざまな文学作品を読んだ後では、「この作品がアメリカを動かした」という深さは、正直、リアルに感じられません。ただ、物語のスピード感や、ストウ夫人のストーリー・テラーの才には感心させられます。

『ストー夫人』

村岡花子著(大日本雄弁会講談社、1958)

「世界伝記全集」の一冊として書かれた、子ども向けの伝記小説です。キリスト教の影響のなかで育ったことが『アンクル・トムの小屋』を生み、社会の大きな反響を得て、それは南北戦争という時代のうねりにつながっていきます。時代背景など充分に描かれているとは言えませんが、ストウ夫人に関しては基本的な事実は押さえられているようです。

『ストウ夫人の肖像:その手記による伝記』

チャールズ・エドワード・ストウ著、鈴木茂々子訳(ヨルダン社、1984)

著者はストウ夫人の末の息子。手紙や日記など母親が書いたものを編集してできた伝記です。夫人は息子の協力のもと、回想録を書こうとしていたようですが、結局果たせず、こういう形になったようです。手紙や手記という一次資料が載っているので、ストウ夫人の姿勢や考え方がよくわかります。夫人が出した手紙だけでなく、夫人が受け取った手紙も載っているという点もおもしろいところでしょう。ただ、母親が書いたものを(存命中に)息子がまとめたわけですから、クリティカルな視点は求められません。また、時代背景などは別の本を読んで補足しておく必要があります。

『戦争とふたりの婦人』

山本有三著(岩波書店、1982)

南北戦争の時代を生きた二人のアメリカ女性、その伝記的読み物を二編収めた本です。その一編がストウ夫人。彼女の生涯をたどりながら、『アンクル・トムの小屋』という作品とその作者との関係を、エッセイ風読み物にまとめています。

『アメリカを揺り動かしたレディたち』

猿谷要著(NTT出版株式会社、2004)

ストウ夫人を取り上げた一章があります。

『アメリカ史重要人物101』

猿谷要編(新書館、2001)

「ストー夫人」の項目があります。