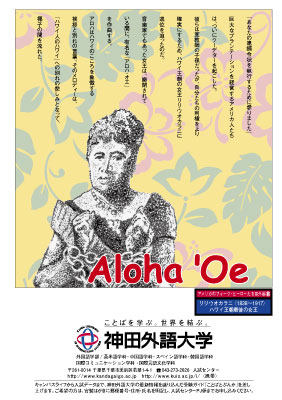

リリウオカラニ

Lili‘uokalani(1838〜1917)ハワイ王国最後の女王

Aloha 'Oe

「あなたの逮捕令状を執行するために参りました」

巨大なプランテーションを経営するアメリカ人たちは、ついにクーデターを起こした。彼らは宣教師の子孫だったが、自分たちの利権をより確実にするため、ハワイ王朝の女王リリウオカラニに退位を迫ったのだ。

音楽家でもあった女王は、幽閉されている間に、有名な「アロハ・オエ」を作曲する。アロハはハワイのこころを象徴する挨拶と別れの言葉。そのメロディーは、「ハワイ人のハワイ」への別れの悲しみとなって、椰子の間を流れた。

掲載:NHKラジオ英語リスニング入門2003年6月号表3

上の画像をクリックすると拡大します

参考資料

『ハワイ王朝最後の女王』

猿谷要著(文藝春秋社、2003)

著者は、アメリカ黒人史研究で有名な歴史学者。ただ、この本では、あえて物語という形式をとって、リリウオカラニという女性の人物像を書きだそうとしています。つまり、歴史的事実の記述だけでなく、その場面であっただろう(架空の)会話などを挿入して、より具体的なイメージとして書き出しているのです。その小説的手法の是非は別として、アメリカとの関係、時代のうねりなど歴史的背景もきちんと書き込まれています。

『ハワイ・さまよえる楽園』

中嶋弓子著(東京書籍、1993)

ハワイの近現代史とその問題点を探った本。はじめの2章は、ハワイ王朝の成立と終焉を扱っています。特に、白人側のクーデターによる王朝転覆に関しては、日本の対応も含めて詳しく書かれています。ただ、この本のおもしろいのは後半でしょう。直接が取材したことを元に、ジャーナリスト魂が伺える問題提議が続きます。歴史を俯瞰しながらも、常にいまの視点があるのです。

『ハワイイ紀行』

池澤夏樹著(新潮社、1996)

小説家・池澤夏樹が、ハワイのさまざまな場所で、見て、感じて、人と話して、調べて、考えたことを10のテーマにまとめた本です。どの章も、池澤の「同時代を生きているわたし」のみずみずしい感性にあふれていて、定番のイメージから一皮むいたハワイを感じます。「アロハ・オエ」と題された章では、ハワイの歴史が駆け足で語られていて、カメハメハやリリウオカラニについてももちろん触れられています。

"Hawaiian Music And Musicians"

George S. Kanahele, The University Press of Hawaii, 1979

タイトル通り、ハワイ音楽とその音楽家に関しての事典。項目はアルファベット順に並べられ、付録としてディスコグラフィーが付いています。

日本の皇室の方たちは和歌を詠みますが、ハワイ王家の人たちにとってそれは作曲でした。なかでもリリウオカラニは若いときから音楽の才能にめぐまれ、いまでもよく演奏される曲をいくつも作っています。特に、「アロハ・オエ」は、ハワイと言えばこの曲というほど有名でしょう。リリウオカラニは、多くの曲において歌詞も書いていて、その方の才能もあったようです。

この事典において、リリウオカラニに関する記述は6ページに及ぶという詳しいもの。それだけ音楽の面でも評価されているようです。

『ハワイの歴史と文化』

矢口祐人著(中央公論社、2002)

全体的に、日本との関係という面から見たハワイの歴史が書かれています。

確かにこれもハワイ史の一側面でしょうが、ならばタイトルの付け方にもう一考あってもよかったかと思いました。歴史・文化史としては、著者の目にとまった範囲のことだけ書いた中途半端感があります。

ネイティブ中心の歴史としては、四章「これからのハワイ」のなかに「ハワイ小史」として、古代からアメリカによる併合までの事柄が20ページで語られています。リリウオカラニについての記述は、類書から引き写し以上のものではありません。

CD

"To Honor A Queen"

Ozzie Kotani, (Dancing Cat Recoeds, 2002)

ハワイのスラッキー・ギタリスト、オジー・コタニによるリリウオカラニ作品集。彼女の作ったメロディーが素直なアレンジで展開されています。おそらくリリウオカラニ自身が聞いたとしても、納得する演奏でしょう。