Ref.No.2015.06 2015.06.24

日本の地域航空その限界と将来性

1.日本の国内航空と新幹線

日本の国内航空の輸送実績はここ10年間は概ね9千万人前後で、もはや過去に見られたような伸びは見られず、今や国内航空需要は峠を越したかにも見える。 しかし、そのなかで地域航空は2005年度の約232万人から2015年度には凡そ349万人と平均して年約4%の伸びを示している。

一方、JRの新幹線網が北は函館から南は九州、鹿児島に達しようとしており、本土を横断する路線も秋田新幹線、山形新幹線、上越新幹線に加えて最近は北陸新幹線が開通した。 国内航空の最大の競争相手である新幹線網の拡充により、国内航空の将来はもはや明るくないと見るべきなのか、そしてその中で地域航空にはどのような影響があるのか検討して見ることにする。

2.日本の地域航空の地位

日本の法律において、いわゆる国内線定期航空は「国内定期航空運送事業」として定義されており、そこには大型機を使用する定期航空と小型機を使用する地域航空の区別はない。 しかし、国土交通省の統計では別に「特定本邦航空運送事業者」と「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」と言う区分がある。

これは2002年2月の航空法改正時に大型機を使用する定期航空を「特定本邦航空運送事業者」とし、「客席数が100席以下、または最大離陸重量が5万kg以下の航空機を使用して航空運送事業を経営するもの」を「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」と呼んで地方航空局長扱いとしたことに発している。

「特定本邦航空運送事業者」と「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」

特定本邦航空運送事業者 |

特定本邦航空運送事業者以外の事業者 |

備考 |

日本航空(JAL) |

北海道エアシステム(HAC) |

JALはJ-AIRを含む |

全日本空輸(ANA) |

フジドリームエアラインズ(FDA) |

ANAはANA Wingsを含む |

日本トランスオーシャン航空(JTA) |

新中央航空(CUK) |

|

スカイマーク(SKY) |

東邦航空(TAL) |

|

スカイネットアジア航空(SNA) |

アイベックスエアラインズ(IBX) |

|

AIRDO(ADO) |

オリエンタルエアブリッジ(ORC) |

|

スターフライヤー(SFJ) |

天草エアライン(AMX) |

|

Peach Aviation(APJ) |

日本エアコミューター(JAC) |

|

ジェットスタージャパン(JJP) |

琉球エアコミューター(RAC) |

|

バニラ・エア(VNL) |

||

春秋航空日本(SJO) |

第 1 表

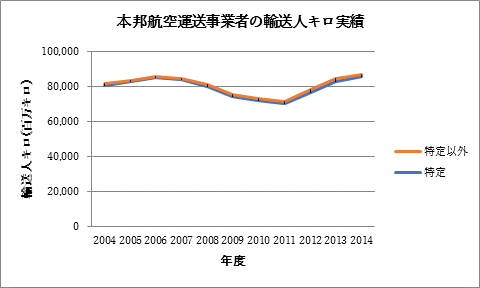

それで全国地域航空システム推進協議会等では航空局の区分にならって、これを「コミューター航空」、現在は地域航空と呼んでいる。 そこで国内航空運送業界に於ける「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」のシェアを調べてみると第1図のようになっており、そのシェアは微々たるものである。

第 1 図

日本の国内路線全体の輸送量は2006年度をピークに微減傾向にあったが、2011年度から増加に転じている。 それはLCCの創立に起因することと見られるが、そうだとするといつまでもこの拡大が続く訳はなく、そろそろ現在迄の最高値870億輸送人キロ辺りで安定するのではないかと予測するのである。 その中で「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」の輸送量は少なくて第1図のグラフ上では一線にしかず、2014年度をとっても特定本邦航空運送事業者以外の事業者の輸送量は全体の1.7%に過ぎない。 それでも「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」の輸送量は、頭打ちに見える国内航空需要の中でそれは急速に成長して来たことが判る。

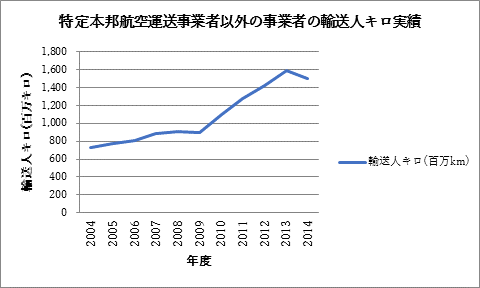

第 2 図

それでは今後も「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」の事業量はこのまま増加して行くのだろうか。

そこでこの特定本邦航空運送事業者以外の事業者の事業量増加の中身を検証して見る。

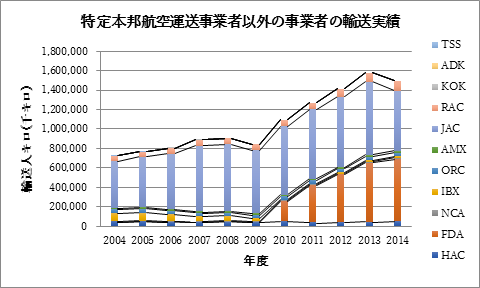

第 3 図

第3図を見ると2009年度迄横ばいであった「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」の輸送量は2010年度以降急速に増加しているが、その主因はFDAの参入である。 FDAはEmbraer 170/175(76席/84席)を運航して平均区間距離が769km(2013年度)と比較的長距離区間を運航しているので、輸送人キロの実績は飛躍的に増加した。 なおJ-AIRもFDAと同じEmbraer 170を増強しつつあり、ANAもANA WingsとしてDHC-8-Q400のフリートを拡張中であるが、いずれもその輸送実績は「特定本邦航空運送事業者」であるANAとJALに統計上は包含されていて、「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」には計上されていない。

3.この報告に於ける地域航空の定義

現在の「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」には、限定された地域内を運航するいわゆる「地域航空」の他に、FDAなどのようにジェット旅客機を使用して1,000km以上の区間距離の路線を運航する会社やヘリコプターで特定島嶼間の運航のみを行う会社(TAL)も含まれている。 先に「客席数が100席以下、または最大離陸重量が5万kg以下の航空機を使用して航空運送事業を経営するもの」と言う区分を「コミューター航空」(現在は地域航空と呼ばれている)と呼んで来たとしたが、運航実態としてはその区分に合致しても、ANA WingsやJ-AIR「特定本邦航空運送事業者」が運用する場合は統計上「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」には含まれない。

即ち統計上の区分と使用する航空機の型式とは必ずしも一致するとは限らず、それで国土交通省の事業区分が即ち当所がイメージする「地域航空」にはなっていない。 「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」の中には当所が考える「地域航空」のイメージにそぐわない会社もあり、それでこの報告では「主として都道府県内路線を機軸として固定翼機で運航する航空運送事業者」を「地域航空」として取り扱うことにする。

「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」である航空会社で、この報告で「地域航空」として取り扱う会社及び取り扱わない会社とその理由を第2表に示す。

特定本邦航空運送事業者以外の事業者の区分

この報告で取り扱う事業者 |

この報告で取り扱わない事業者 |

取り扱わない理由 |

北海道エアシステム(HAC) |

フジドリームエアラインズ(FDA) |

ジェット機運航 |

新中央航空(CUK) |

東邦航空(TAL) |

ヘリコプター運航 |

オリエンタルエアブリッジ(ORC) |

アイベックスエアラインズ(IBX) |

ジェット機運航 |

天草エアライン(AMX) |

||

琉球エアコミューター(RAC) |

||

日本エアコミユーター(JAC) |

第 2 表

当所の言う【地域航空】に該当する会社は6社あり、これら会社の事業概要を第3表に纏めるが、これを見て気づくことは、CUKを除いてみな第三セクター会社であることである。 これらの会社の運航する路線は離島路線及びいわゆる過疎地帯に運航する路線が多く、それで第三セクター会社運営となったと推察しているが、CUKは資本的には完全に民間資本であるが、離島路線に特化しており、導入する機材に地元地方自治体(東京都)から多額の助成がなされているので、それらの航空機の用途については制約があると考えられ、CUKも実質的に第三セクター会社に準じた運営をしていると見ている。 この報告で取り上げる地域航空とは、第三セクター会社、或は実態としてそれに準ずるとみられる地域航空会社であると理解して良い。

地域航空6社の概要(2015年3月31日現在)

会社名 |

資本金 |

主要株主 |

拠点 |

保有機 |

HAC |

4.9億円 |

日本航空51.0%、北海道17% |

丘珠 |

Saab340B WT 3機 |

N.C.A |

1.8億円 |

川田工業(株)100% |

調布 |

Dornier228-200 5機 |

ORC |

10.7億円 |

長崎空港ビル28.8%、長崎県11.0% |

長崎 |

DHC-8-200 2機 |

AMX |

4.99億円 |

熊本県53.3%、天草郡2市1町26.85% |

天草 |

DHC-8-100 1機 |

JAC |

3.0億円 |

日本航空 60%、奄美諸島12市町村 40% |

鹿児島 |

DHC-8-Q400 11機 Saab 340B 10機 |

RCA |

3.96億円 |

JTA72.9%、沖縄県5.1% |

那覇 |

DHC-8-100 4機 DHC-8-Q300 1機 |

第 3 表

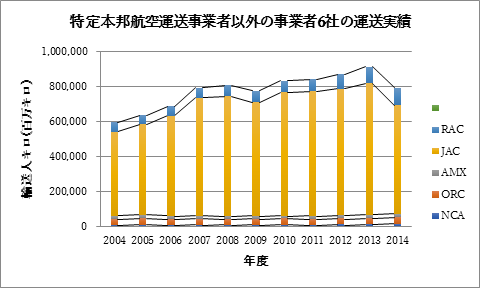

4.地域航空の輸送実績

ここで第3図に振り返るが、FDAを除外してみると、その他の会社の輸送量は殆ど横ばいであるように見える。 それで「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」の中でのこの報告で指定する「地域航空」6社の輸送実績を調べると第4図のようになった。 5社のうち4社の実績はほぼ横ばいであるが、RACだけが伸びているのは機材を増強してJTAとのダブルトラック運航を拡大した為と見られる。

第 4図

また近々DHC-8-Q400を導入することになっているので、今後も事業量の拡大は続くと見られる。 またAMXが今年中にATR42-600が導入して機材が大型化されるので事業量の拡大が予想される。

JACは2014年度には前年度より大幅に減少しているが、この主たる原因は伊丹〜宮崎線と伊丹〜鹿児島線に於ける運航がJACからJ-AIRに交替したことにある。 J-AIRはこれらの路線にEmbraer 170を投入しており、これは「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」であるFDAの機材と同じであるが、統計上、J-AIRはJALに包含されているので、この2路線の輸送量は「特定本邦航空運送事業者」の分として計上されることになった。 このように現在の統計の仕組みではかならずしも実態的に「定期航空」と「地域航空」を区分されていないことに留意する必要がある。 即ち、輸送量の変動は必ずしも実際の変動を意味するのではなく、統計上の計上項目が移動した場合もあることである。 JACの場合で言えば、元々のJACの市場の需要が減少したのではなく、その一部路線-伊丹〜宮崎及び鹿児島線の運航がJ-AIRに代わったので統計上輸送実績がJALに移動しただけである。 それからすれば、「定期航空」と「地域航空」の市場は完全に分離している訳ではなさそうで、もともと区分することに無理があるのかも知れない。

5.地域航空の限界と将来性

前述したような事情があるにせよ、基本的に地域航空会社の事業量の伸びが見られないのは、その営業区域に制約があることが原因と分析する。 それで第4表に以上の各社の営業地域を示すが、どの会社も設立母体である地方自治体(都道府県)の行政区域内が主たる営業地域であり、地元都道府県外の路線であっても、JACの例を除外すると、起点は地元行政区域内からである。 言い換えれば片足は地元についているのである。 なお赤字で示す路線は、完全に地元地域とは関係のない都市を接続する路線である。 そしてHACとAMXを除く会社の運航路線は全て離島路線である。 地域航空路線が基本的には出資都道府県内及び起点を当該地域内に置いた路線となっている主たる原因は、運航する路線の殆どが商業的採算の取れる見込みが低いので、それ故に地域航空会社は基本的に第三セクター会社であるか、またはCUKのように関係地方自治体からの助成に経営が大きく負っているからと考えるのである。

地域航空会社の営業地域(2015年4月ダイヤ)

航空会社 |

経営主体 |

主たる営業地域 |

運航路線 |

|

地元都道府県内 |

地元都道府県外 |

|||

HAC |

日本航空、北海道 |

北海道 |

丘珠〜釧路、丘珠& |

丘珠〜三沢 |

CUK |

川田工業 |

東京都伊豆諸島 |

調布〜新島、調布& |

|

ORC |

長崎県 |

壱岐、対馬 |

長崎〜対馬、長崎& |

福岡〜福江 |

AMX |

熊本県 |

熊本県 |

天草〜熊本 |

熊本〜伊丹、天草& |

JAC |

日本航空、奄美諸島12 |

鹿児島県、宮崎県、大 |

鹿児島〜種子島、鹿 |

屋久島〜福岡、鹿児 註:赤字は地元府県以外の府県 |

RAC |

日本航空、沖縄県 |

沖縄県 |

那覇〜北大東、那覇 那覇〜新石垣、那覇 宮古〜多良間、宮古 |

那覇〜与論、那覇& |

第 4 表

助成している地方自治体にすれば、管轄行政区域外を運航する交通機関に補助金を与える訳には行かないので、原則的には航空会社は管轄行政区域内を運航する第三セクター会社として設立する。 けれども域内航空だけで成立する程の広さを持つ都道府県は北海道と離島を有する都県に限られており、それが事業規模拡大の制約となるので、片足を管轄行政地域の空港につけた路線も開設されている。 管轄行政地域外路線としては、一時AMXが熊本〜松山〜伊丹線として運航したことがあるので、この路線の松山〜伊丹間が該当するが、現在はJAC以外にはそのような路線はない。 このことは、管轄行政区域に複数の空港を持たない府県及び山形空港と庄内空港を持つ山形県や能代大館空港と秋田空港などのように複数の空港があっても府県内航空路線開設が不適当な府県が、どこも地域航空会社に関与していない理由に成っていると推測する。

それ故に現在の環境からすると、もはや地域航空会社を設立するか、既存の会社に参画しようとする府県は出てこないかも知れない。 このように営業地域に行政上の限界があることが、即ち地域航空事業の限界となっていると判断している。

それでは何故JACが地元地域と関係のない路線を運航しているのかと言えば、それは創立時の経緯にある。

第三セクターの地域航空会社、HAC、ORC、AMX、JAC及びRACの中で設立に地元都道府県が関与していないのはJACのみである。 JACには奄美諸島の12市町村は参加しているが、鹿児島県は参加していない。 それはJACが地元の意向ではなくJAL(当時は合併前のTDA)が会社の都合で設立したことに由縁する。 当時TDAは奄美大島を起点とする奄美諸島内路線をYS-11で運航していたが、需要に対して大きすぎる機材であり赤字に苦しんでいた。 それでその対策として需要に適合する小型機を運航する子会社を設立することにし、ここにDornier228(19席)、2機をもって奄美諸島内路線を運航するJACの創立となった。 そのときに奄美諸島の市町村は奄美諸島内路線の維持を保証するためにJACに参加したが、鹿児島県は当時廃線の恐れのあったJR肥薩線との関係で参加を見合わせた。 そして地元とTDAの交渉の過程で、地元は奄美諸島内路線の維持の保証と赤字を地元への転嫁をしないことを条件に、JACに奄美諸島外路線の開設を認めることにした。 それでいままでJACに奄美諸島市町村からの助成は一切なく、JACの現在の姿はまさにその条件に基づいている。 ここで地域航空6社の将来見通しを一表に纏めることにする。

本邦地域航空会社の将来見通し-当所の見解

航空会社 |

将来見通し |

HAC |

基本的にJALグループのネットワーク戦略にかかっており、具体的には北海道内路線でANAと対抗する勢 |

CUK |

CUKの路線は東京都下の離島路線だけであり、使用する空港には800m滑走路が存在するので、使用す |

ORC |

ORCの岐路は現在保有しているDHC-8-200(39席)の交替のときになると見るが、2機とも2001年製で継続 |

AMX |

今年にATR42-600を導入するので、以降当分同機を運用して行くと見られる。 ただ1機では経営の柔軟 |

JAC |

JACはSaab340Bが高齢化しており、既にJA8887を退役させている。 更にインターネットの6月11日付け |

RAC |

RACも基本的にJALグループのネットワーク戦略にかかっている。 今迄の動きからすると、沖縄諸島内路 |

第 5 表

JACは現在JALグループの重要な一員と成っており、「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」の中でも最大級の事業規模になっている。 その事実は地域航空の将来のあり方に貴重な示唆を示していると思う。

そこで我が国の地域航空の限界と将来性について、箇条書きに纏めることにする。

l 地域航空路線の多くは比較的低需要であるため採算性が悪く、運航継続には何らかの公的支援が必要であろう。 そして支援する側にとってはその根拠が明確である必要があり、結果としてその行政区域内路線或は起点が行政区域内である路線への助成となる。

l 現在の運営路線の地域的限界が地域の助成を受けやすくして、現在の会社経営を成立させているとも言えるが、反面、母体行政区域内及び起点路線しか開設できず、母体行政区域外相互間路線の開設を阻んでいる。 そのような地政学的限界があり、それが我が国の地域航空が大きく発展しない主因に成っていると推測する。

l 営業区域が制限されていることは、路線の区間距離にも影響する。 運航コストは飛行区間の離発着部分の固定的費用と、飛行距離に比例する巡航区間の変動費用に分けられるが、固定費用部分があるので区間距離が長い程単位距離当りの費用が安くなる。 地域航空はその特性上区間距離が短いので勢い運航コスト、即ち運賃が高くなるのが避けられない。 従って営業区域が拡大すれば区間距離の長い路線開設が可能になるので、それでコストを下げられる可能性が出てくる。なお各社の輸送人キロ当りのコストのデータは無いので、コスト=収入と見て区間距離と収入の関係を見ることにする。

地域航空の区間距離と輸送人キロ当りの収入(2014年度)

|

|

HAC |

CUK |

ORC |

AMX |

JAC |

RAC |

区間距離(km) |

|

266 |

152 |

209 |

274 |

377 |

236 |

輸送人キロ当りの収入(円) |

51.4 |

80.2 |

47.9 |

33.7 |

36.3 |

31.1 |

|

第 6 表

l 航空運送事業は一種の装置産業であり、スケールメリットに敏感である。 それは運航支援体制整備のための基本的設備投資部分は機種ごとの固定投資と成り、固定投資額は保有機数で分割して償却するので、フリートが小さければ1機当りの負担額が大きくなるからである。 しかるに我が国裏地域航空会社は小規模事業が多いので、単位コストが割高になって採算性を劣化させている。 対策としては事業規模の拡大が最も有効であるが、前項に述べた環境の為に事業規模の拡大が出来ない事情がある。

l 第7表を見ると明らかなように事業規模が大きくなると。生産性-座席/従業員が上がっている。

地域航空会社の生産性(2015年3月現在)

航空会社 |

保有機 |

保有正面座席数 |

従業員数 |

座席/従業員 |

HAC |

Saab340B WT 3機 |

108席 |

100人 |

1.08 |

CUK |

Dornier 228-200 5機 |

95席 |

91人 |

1.04 |

ORC |

DHC-8-200 2機 |

78席 |

84人 |

0.93 |

AMX |

DHC-8-100 1機 |

39席 |

57人 |

0.68 |

JAC |

DHC-8-Q400 11機 Saab340B 10機 |

1,174席 |

508人 |

2.31 |

RAC |

DHC-8-100 4機 DHC-8-300 1機 |

206席 |

114人 |

1.81 |

第 7 表

以上に述べたことから導かれる結論は、地域航空の拡張には営業区域の実質的制約を解消する必要があるが、現在の関係地方自治体の姿勢が変わらない限り望めそうもないと言うことである。 日本の地域航空の将来は、これからの新規参入にかかっているのかも知れない。

6.地域航空拡大の余地

それでは我が国の地域航空に新規参入の余地はあるのだろうか。 我が国の47都道府県の内、その行政区域内に800m以上の滑走路があり、定期航空が運航しているか、運航した歴史を持つ空港が存在する都道府県を第4表に示す。 全国47都道府県のうちで民間航空の使用で切る空港のない府県は10府県である。

日本の民間利用の空港概況

種別 |

一空港が存在する都道府県 |

複数の空港が存在する都道府県 |

空港のない都道府県 |

内陸空港 |

岩手県、宮城県、福島県、新潟県、 |

北海道(11)、青森県(2)、秋田(2) 山形県(2)、東京都(2)、石川県(2)、愛 |

栃木県、群馬県、埼玉県、神 |

離島空港 |

新潟県 |

北海道(3)、東京都(5)、長崎県(5)、 鹿児島県(7)、沖縄県(12) |

第 8 表

第5表に掲げた地域航空路線の使用している空港を要約すると、丘珠、利尻、釧路、函館、三沢、調布、大島、新島、神津島、三宅島、伊丹、長崎、壱岐、対馬、福江、福岡、天草、熊本、鹿児島、種子島、屋久島、奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部、与論、那覇、北大東、南大東、宮古、新石垣、久米島、与那国、多良間の34空港で、この内の離島空港は(青字で示す)22空港になる。 また第8表に計上されている空港で2015年4月現在定期便が就航していないのは、内陸空港では福井空港、離島空港では礼文、佐渡、小値賀、上五島、慶良間、下地島及び波照間の8空港である。 これから見る限り、需要の有無はともかくとして、物理的には地域航空が拡大出来る余地-空港は残っていると見てよいであろう。

7.地域航空拡大を阻害するもの

交通は広域的取り組みの方が有用性を高めるのに有効であるシステムであり、交通の利便性はその利便を被る地域が広く且つ交通ネットワークと接続の密度が高ければ、その有用性は増加する。 地域航空に於いても現在の都道府県内航空から脱皮して、都道府県間も相互に接続する交通機関に成れば、その有用性は大きく拡大出来る可能性が高まると考えられる。 それが現在迄我が国の地域航空が基本的に都道府県内航空にとどまっているのは、前述の通り地域航空が単一の都道府県の関係地方自治体の主導で創設されており、補助金供与の相手先が当該都道府県内を主たる事業地域とする事業者である必要性からであろう。

また同じ理由により、結果として行政区域内に路線の持てない府県は地域航空の恩恵に預かれないが、それが現在の地域航空の限界を定めていると考える。 限界を除去するには複数の地方自治体の相互協力によるプロジェクトとしての取り組みが必要であると考えるのであるが、その前例は少なく関係自治体職員の認識が他の地方自治体との提携にまで及ばないことか多いのではないかと思う。 もしそう言う部分があるとすれば、まず地方自治体の関係者の認識を深めるところから始める必要がある。 加えて、地方自治体の人事のあり方も影響していると推測するのである。

聞く所によれば地方自治体の職員は2〜3年程度で配置転換する場合が多いようで、それで担当者が担当業務についての知識、経験が不足である場合が生ずることも予想されるが、在任期間が2〜3年程度では、地域航空会社設立どころか初歩的な航空知識の取得で終了してしまうこともありうるのではないか。

地域航空会社の設立、運営には相当レベルの関係知識が必要とされるが、地方自治体に於ける構想段階でも広い知識が要求される。 そのような業務に従事する人材の不足が、地域航空への取り組みをためらわせる原因の一つと成ってはいないだろうか懸念するのである。

日本の地域航空に関する地方自治体の全国的連絡組織として「全国地域航空システム推進協議会」が結成されており、協議会は随時地域航空に関する研修会なども開催しているが、その内容は航空一般の知識に関することが多く、具体的な地域航空への取り組みを取り上げた研修会の開催は聞いたことがない。

同協議会が参加地方自治体の地域航空に関する一般的知識の培養に加えて、具体的な取り組みに関する助言をもっと行うことを期待したい。 それが地域航空の限界を大きく後退させると信ずるのである。

8.地域航空の将来発展方策

それでは適切な方策をとれば、地域航空に将来はあるのだろうか。 当所は地域航空の将来環境として次のように予想するのである。

1. 日本の国内航空市場は既に峠にさしかかっており、今後は市場の拡大による自然発生的な成長は望めないと見る。 また地域航空の主たる市場である地方は、様々な経済施策にも関わらず低迷傾向から脱しているとは言えないようである。 また日本の経済構造から地方間の交流が少ないので、そこからの需要に大きな期待が出来ない。

2. 従って、地域航空業界が成長するには、新規市場の開拓よりも国内航空需要を定期航空と分け合い、いかに多くのシェアを獲得するか、また定期航空の取り残しているニッチ市場を開発することにかかっている。 現在のところ小型ジェット旅客機を使用する分野が、ジェット旅客機の快適さと運航頻度の増加によるサービスの向上のためからか大きく伸びでいるが、それでは比較的近距離区間をターボプロップ機で運航している地域航空はどうしたら市場でのシェア拡大が出来るのか、それが問われている。

3. 地域航空は、市場条件と運航コストの問題から小型でジェット機に比べてイメージの低さのあるターボプロップ機を使用しており、将来もそれが続くと考えられるので、そのマイナス面を相殺する方策が求められる。

4. 地域航空の運賃が競合交通機関に比べて、その高速性を勘案しても割高と見られていることはないか。 それで地域航空各社の代表的路線と競合する地上(水上)交通機関の運賃と所要時間を調べてみる。 それを第9表に取りまとめたが、所要時間が往路と復路で異なる場合、及び鉄道の特急で所要時間が違うものがある場合は最短のものを採用した。 なお地上交通機関が鉄道野場合運賃は、通常期運賃及び特急料金の総和とし、船舶は一等料金、無い場合は2等指定席料金を採用した。 乗り換えには10分を加算する。

地域航空各社の代表的路線と競合地上(水上)交通機関の運賃比較

航空会社 |

HAC |

CUK |

ORC |

AMX |

JAC |

RAC |

|

区間 |

札幌〜釧 |

調布〜新 |

長崎〜福 |

天草〜福 |

福岡〜宮 |

那覇〜久 |

|

航空区間距離 |

282km |

147km |

202km |

221km |

307km |

169km |

|

航 空 |

運航頻度 |

4往復/日 |

4往復/日 |

3往復/日 |

3往復/日 |

15往復/日 |

7往復/日 |

所要時間 |

45分 |

40分 |

30分 |

35分 |

45分 |

30分 |

|

運賃 |

22,100円 |

14,100円 |

11,600円 |

13,200円 |

22,100円 |

12,100円 |

|

地表 交 通 |

交通種別 |

JR |

Jetfoil |

船舶 |

バス、新幹線 |

JR |

船舶 |

運航頻度 |

6往復/日 |

1往復/日 |

3往復/日 |

20往復/日 |

2往復/日 |

2往復/日 |

|

所要時間 |

3時間59分 |

3時間10分 |

3時間10分 |

3時間06分 |

5時間05分 |

3時間15分 |

|

運賃 |

9,370円 |

8,930円 |

3,350円 |

6,850円 |

9,390円 |

3.390円 |

|

空/地 |

所要時間 |

0.19 |

0.21 |

0.16 |

0.19 |

0.15 |

0.15 |

運賃 |

2.36 |

1.58 |

3.46 |

1.93 |

2.35 |

3.57 |

|

時間運賃 |

0.45 |

0.33 |

0.55 |

0.37 |

0.35 |

0.54 |

|

第 9 表

第9表を見て航空と競合交通機関の所要時間と料金差は適切と見るのかどうかは、主観的なことになるのでここで断定はしないが、「空/地」の項は航空利用と陸上水上交通機関利用の場合について所要時間の短縮率、運賃の増加率及び総合評価として時間短縮率*運賃増加率を記した。 評価基準として時間短縮率は小さい方が航空利用による時間効率が良くなり、運賃増加率も小さい方が航空利用効果が高いことを示している。

そしてそれらを乗じた時間短縮率*運賃増加率が総合評価を示しており、この数字も少ない方が航空利用の有効さを示している。 一般的に対地上交通機関に対しての方が航空に相当の有用性があり、対船舶は船舶の運賃の安さが航空の競争力を減少させていると見ている。 更なる時間短縮は機材の交替が要求されるので実現困難と考えるが、運賃については地域航空各社のさらなる値下げ努力に期待することにしよう。

次にこの章で前述したように予想する将来環境に於いて、更なる地域航空を発展させる方策はあるのだろうか。 それを検討して第10表に取りまとめた。 考えられる方策は大別して5項目あると考えている。

但し、全ての会社に対して適用出来るような方策は考えつかない。 従って本来は各社別に検討するのが適当かも知れないが、そうすると個々の会社の事情ばかりが前面に出て地域航空業界として抱えている問題や課題が不明確になるのではないかと考えた。 それにこの報告では個々の会社に対して状況分析を行って改善策を低減することよりも、業界全体としての将来展望と普遍的な事業拡大の方策のヒントを提示したいと思っている。 なお、個々の会社については、材料が集まればこの報告とは別に環境分析を行いたいと考えているところである。

地域航空の事業拡大の方策

方策 |

評価 |

1.既存会社による現在の営業地域から の新路線を開設 |

適当な路線があれば一番問題がない。 しかし現在、航空路線のない区間は採算の取れる |

2.グループ内会社の路線の移管 |

ANA/JALグループに所属している会社だけが採用出来る方策である。 移管を受ける路線 |

3.他社と合併 |

ケースとして考えられるのはORCとAMXだけで、実現すれば見かけ上は大型会社になるが、 しかし母体地方自治体間の交流が少ないと見られる現状では、第三セクター会社同士の合 |

4.他社とのアライアンス結成 |

適切なアライアンスは会社の独立性を維持しながら実質的に市場を拡大できる可能性があ |

5.新規参入 |

地域航空の発展の為には新規参入が望まれるが、これには様々な困難が伴う。 一時ATR72 |

第 10 表

第10表に掲げた方策のうち、第1案の新路線開設はもし可能ならば最も問題の少ない解決策であるが、過去に路線が開設されていないのは基本的に需要が見込めなかったからと考えられ、現実にそのような路線がまだ残っているのかという疑問が生ずるであろう。 しかし過去に於いて定期航空の大型機を使用して運航するには需要が少ないが、小型機を使用する地域航空にあっては可能性が残されていそうな路線も研究する余地があると思う。 また過去に一度は開設されたが、需要不振の為等の理由で航空会社が撤退した路線も相当数ある。 それらの路線区間でも大型機定期航空では無理でも、小型機の地域航空では十分採算の取れる可能性がある区間も研究の対象とすべきであろう。 第11表に参考例として2010年度以降定期航空が撤退している路線で区間距離が600km以下のものを挙げる。 輸送旅客数が千人台の路線もあるがそれは運航期間が短かった為で、年間を通して運航すればどの路線も2万人程度の需要はあるものと推測している。 それは30席級機が一日一便運航するには十分な量である。

定期航空が撤退した路線

区間 |

区間距離 |

廃止前年度の輸送実績 |

運航が適当と見られる会社 |

札幌〜紋 |

319km |

8,921人/2013年度(140便運航) |

HAC |

中部〜茨 |

510km |

7,665人/2011年度(116便運航) |

JAC |

中部〜米 |

442km |

19,087人/2010年度(105便運航) |

JAC |

中部〜徳 |

364km |

9,913人/2010年度(219便運航) |

JAC |

神戸〜熊 |

599km |

24,714人/2012年度(360便運航) |

AMX |

神戸〜福 |

555km |

1,661人/2010年度(42便運航) |

AMX |

註:運航便数は推定

第 11 表

第2案の「グループ内路線の移管」はどの会社にも適用出来ることではなく、5社のうちではHAC、JAC及びRACが対象になるが、ORCもANAとコードシェアを通じて実質的に路線移管を受けたようなケースがある。 AMXとN.C.Aにはその機会はなさそうであるが、それでも2014年にANAが羽田〜三宅島線から撤退したので、N.C.Aが調布〜三宅島と言う形で事実上路線を継承している。

第3案の「他社との合併」」が適用出来そうなケースとして、ORCとAMXが挙げられる。 両社は現在のところ使用機種がDHC-8-100で共通であるが、AMXは既にATR42と交替することが決まっており、ORCは現在迄にそれに追従するのかその去就を明らかにしていない。 なお、JACがATR42を採用したので、ORCもATR42を採用するにはやりやすい環境に成って来たと思う。 そうなれば形の上では両社は合併しやすくなったと言えるが、設立母体である地方自治体に相互協力関係を構築する気運にかけていると見られるので、実現の見通しは立っていない。

第4案の「他社とのアライアンスの結成」は、ORCがその全路線がANAとのコードシェアに成っているので、既に部分的には実現していると見て良いと思う。 またORCはAMXと現在既に運航支援で協力関係にあると聞いているので、それを強化してアライアンスにまで発展させることは、第3案の「合併」よりも実現の可能性は高いと推測する。 但し、AMXがATR42を導入し保有しているDHC-8-100を退役させるとしており、そうなるとORCとの共通機材ではなくなるので、両社の協力関係はどうなるのか注目して行きたい。 CUKは路線ネットワークが全く他社路線とは隔離されており、使用機材もより小型であるので、これからも独立独歩の道を進むと見られる。 ただCUKのオーナーである川田工業(株)は本業が橋梁製作なので、未確認情報としてはCUKを手放したがっていると言う情報もある。 なお伊豆諸島内のヘリコプターによる定期便を運航している東邦航空も川田工業の傘下会社である。 当所はCUKを東京都が主導する第三セクター会社に改組する方が将来性が出てくると考えるのだが、これからの動向に注目して行きたい。

当所としては第5案の「新規参入」があることが望んでおり、それも「複数の地方自治体の合弁会社設立」が最も期待したい方策と考えているが、反面最も可能性が見えない方策でもある。 これからいずれかの府県が新たに地域航空会社を設立しようとすれば、もはや府県内路線は無いので、他の都道府県への路線になる。 そうなると第7章で述べたような地方自治体の他の都道府県との共同事業への取り組みの熱意不足が壁になると推量するのである。

複数の自治体が合弁事業を立ちあげようとすれば、その出資割合、路線のあり方、運航支援基地の配置、利益或は損失の配分等とりきめなければ成らない事項が沢山ある。 それを考えると、地域航空なぞやっておられないと言う気持ちに成るのかも知れない。 ただ今迄、地方自治体は地域航空を交通手段の一つとしてしか見ていないと感じているが、当所は地域航空が雇用の場の拡大、観光客の誘致等の経済効果、地域のイメージ向上など副次的メリットをもたらすと考えており、その方が地域航空の存在が地元にとっては単なる交通手段としてよりも、大きく有益ではないかと思うのである。

それで複数の地方自治体による地域航空会社を設立しようとするには、もし地域航空に地域の公的助成が必要であるならば、複数の自治体間の負担の持ち方について研究する必要がある。 また、既に単独で都道府県で設立した地域航空会社が他の都道府県への路線を開設するにあたっては、目的地の自治体の負担のあり方についての研究も必要になりそうである。 それらの問題解決も含めて、複数の地方自治体が実質的に関係する地域航空会社の設立の方策やアライアンスのあり方が求められていると思うのであるが、その協議のきっかけ作りと構想成立迄の仲人役の不在も障害となっていると考える。

当所は日本の地域航空に関する唯一の行政体の全国的連絡会議である「全国地域航空システム推進協議会」が仲人役と推進の任にあたるのが適当と思うが、いままで当の協議会にその認識のあることが伺えないのは遺憾なことである。 それでも現段階で地域航空発展のために取るべき方策としては次のように考える。

1.地域航空アライアンスの結成により、地域航空網サービスの全国的展開と充実を図る。

2.地域航空の将来は、単なる移動機関としての役割を拡大して、比較的短距離を低高度で飛行し、加えて旅客当りの窓の多さによる視界の良さを活用して、観光としての飛行をもっと前面にだしたらどうだろうか。 大型ジェット旅客機は快適ではあるが、「飛行機にのった」と言う実感が乏しくなっている。 地域航空の生き残りは、いかに「飛行機に乗る楽しさ」を演出できるかにかかっていると思う。

3.地域航空が業界全体で「飛行機に乗る楽しさ」を盛り上げる業界と関係地元の共同活動の場を求めたい。

9.総括

地域航空の歴史を振り返れば、地域航空は地方自治体の主導で創立、発展して来たが、その発展に限界を設けたのもそれら関係地方自治体であったと言えるであろう。 地方自治体は当面の域内高速交通手段として地域航空を採用したが、遺憾ながらその長期展望と活用を拡大する工夫への努力に不足があったと思う。

例えば、地域航空を単なる輸送手段としてしか考えず、雇用の場の拡大や地域経済活性化のツールとしての活用などについての工夫が不足していたと見るのである。 特に雇用の場としての有効度はもっと宣伝して良いのではないか。 例えばJACは創立時には21人の職員で発足しているが、2014年1月には549人にもなり、鹿児島県に本社を置く会社としては大手に属するまでになっている。 また地域航空の業務範囲を拡大するには、例えばAMXがやっているように定期便を観光飛行のように見せかけても良いし、HACが今年の4月にやったようなチャーター便の一日乗りまくりも良いであろう。 JR九州の「ななつぼし」のような周遊旅行も面白いかもしれない。

要は地域航空を単なる二地点間の輸送手段としか利用していないとすれば、それが航空輸送の原点ではあるにせよ、地域航空会社の経営は行き詰まる可能性が高くなる。 現に殆どの地域航空会社は関係地方自治体の助成が無ければ、経営を維持して行けないのが実情である。 そうだとすれば、持てる資産である航空機を定期便だけではなく様々な用途に売り込んで収益を増加するよう工夫すべきである。

50年ほど前には日本には6社の地方を拠点とする航空会社が存在した。 当時は現在とはくらべものにならない程航空需要は少なく、特に冬期に於ける客足の落ち込みは甚だしかった。 それで、閑散期には飛行機にパイロット、客室乗務員、整備士などが乗り組んで各地に遊覧飛行に出かけたものである。 当時は農協主催の郷土訪問飛行が盛んで、町や村単位のお客を乗せてその住んでいる町村を上から見下ろす遊覧飛行であった。 現代の地域航空もそのような遊覧飛行の現代版を工夫することも必要であろう。 保有機は夏等の繁忙期は定期便にフルに稼働させ、閑散期は様々な形態のチャーター飛行や遊覧飛行で稼ぐことも考える必要がある。

また、地元に於ける地域航空会社会社の評価方法として、会社の決算書だけで行うべきではないと考える。

もともと第三セクター会社として設立したり、運航費や機材購入に助成したりするのは、本質的に商業的採算に乗りにくい事業と認めているからであろう。 それなのに一旦発足すると、ジャーナリズムを含めた外部の目は赤字決算に厳しい。 これは可笑しいことである。 商業的採算が取れる事業なら、既存の潤民間航空会社がとっくに進出してくるはずで、何も別の第三セクター地域航空会社を創立する必要は無い。

地域航空会社設立の評価は、会社の決算書だけではなく、雇用の場の拡大、地域交流の促進による経済的波及効果、観光客の誘致への貢献度、地域のイメージの向上など有形無形の相乗効果も含めて行うべきである。 例えば航空会社の人件費は総経費の凡そ2割くらいにはなるが、もし地域航空会社が年間30億円の売り上げがあり、その職員が地元に居住しているとすれば、賃金として年間6億円くらいが地元で消費されると見られる。 この数字は地方の町の商店街にすれば決して小さな数字ではあるまい。 しかし、そのような波及効果の多寡は、当事者の知恵と工夫にかかっている。

地域航空事業に取組むには事業に関する相当の知識と出来うるならば経験の蓄積が必要であるが、今迄地域航空が輸送機関としてしか評価されなかった主たる原因は、少数の例外を除いてどの地方自治体もこのプロジェクトを担当する人材が不足していたことにあると考える。 今迄どちらかと言えば、航空運送事業の経験者を採用してそれで事足れりとしている傾向が見られるが、そこには大きな誤解がある。

地域航空会社の経営陣の人選も重要であるが、いわばそれは現場である工場長としての役割であり、彼らに地域発展のツールとしての地域航空の活用に責任がある訳ではない。 むしろ関係地方自治体などにおいて、地域航空プロジェクトとして推進する、いわばプロデューサー役の方が必要である。 そして具体的に地域航空に取り組むには、当該地域に於ける地域航空の必要性の強さ、経済的波及効果の大きさ、将来への発展構想などの長期展望を構築して実行を監督し、投資効果を挙げるようにすることが重要であるが、多くの地方自治体はそのような取り組みの出来る人材を育成して来なかったように見える。 結果としてそれが、現在の地域航空の限界となり、そして現在は地域航空を持たないが、その希望を持っている地方自治体が一歩踏み出せない現状を作っているのではないか。 地域航空事業のあるべき姿と活用の途は、その地域によって変わってくるが、もし地域航空事業の設立によって地域経済の活性化を意図するならば、まず地元地方自治体として一般論と個別事情を含めた全体プロジェクトを統括出来るような人材の育成が必要である。

地域航空事業は容易に運営出来る事業ではない。 少ない需要、低水準のインフラストラクチャー、地域の無関心、採用出来る要員の不足など問題は多く、それらを一つ一つ解決、或は緩和させることの出来る人材が求められている。

「乗るのが楽しい飛行機」、そして「地域の活性化のための有効なツール」、それが地域航空であると言うようなイメージの確立のために関係者一同が結束して知恵を絞ることが必要であり、当所としてはそれを期待してこの報告を閉じることにする。以上