2023.01.22

新規参入地域航空会社の構想について

はじめに

昨年、新潟で「トキエア」なる地域航空会社設立の報道を得て、報告Ref.No.2022.10「トキエア設立計画への論評」を発行した。 さらに12月下旬になって鳥取にて「フィールエア」という地域航空フランチャイズ・チェーンの構想が発表されたので、Ref.No.2023.01{「フィールエア」構想の考察}を発行している。 ところがたまたま「日本の旅客機2022-2023」という雑誌を見ていたら、富山で「ジェイ・キャス」と言う地域航空会社が、設立資金を調達中であることを知った。 急に純民間地域航空会社の設立構想が二つも出てきたのは。どうしてだろうか。 その背景を探究し、構想の成否を検討して見ることにした。

2.地域航空業界の一般的展望

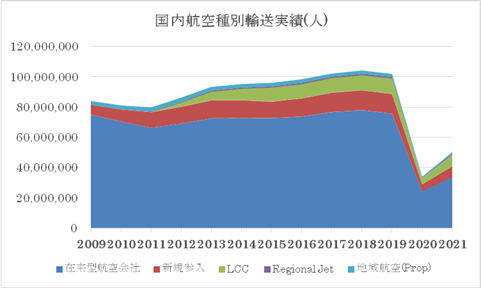

第一の疑問は、新規参入を促すほど日本の地域航空業界の将来に明るい展望はあるのだろうか。 まず日本の航空運送業界全体の近年の輸送実績を第1図に図示する。

第 1 図

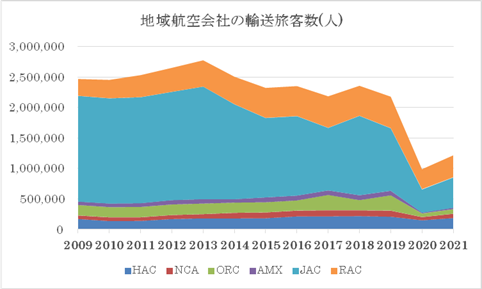

第1図に見るように、新型コロナが蔓延する前の2019年度までは増加傾向が続いていた。 2020年度の需要落ち込みは、明らかに新型コロナの影響であるが、2021年度には回復の兆候が見られる。 新型コロナ禍によるテレワークやオンライン会議など社会の生活様式の変化もあるが、その影響の大きさと持続性はまだ見通せない。しかし需要も以前の水準にまで回復して需要の増加傾向が続くと予測すれば、航空運送業界の将来は明るいと言える。 その視点に立てば、地域航空業界にも明るい将来を期待する向きがあっても不思議ではない。 まして日本の日本海沿岸の都市にあっては、北陸新幹線以後に新幹線が山陰地方にまで延伸するとは期待できる状況ではないので、新たな地域経済活性化の引き金として地域航空に期待が寄せるのも理解できる。 地域航空路線の開設に必要な需要の大きさは、新幹線のそれより遥かに少なくて済み、路線開設には現実味がある。 それで地域航空業界の輸送量の変遷を図示したのが、第2図である。 第2図に見られる2015年度の輸送旅客数の減少は、日本エアコミューター(JAC)の内陸路線がジェイエア(J-Air)に移管されて、JACの運航する路線が減少したからである。 それ以降、地域航空6社は新型コロナ発生までは概ね一定の輸送量を達成して来た。

第 2 図

第2図に見られる2020年度の落ち込みは新型コロナに起因するもので、2021年度にはその影響からは脱却しつつあると見られ、それで地域航空は将来の大きな成長は望めないが、一定の安定需要が存在することは明らかである。 ここに地域航空事業が比較的小規模であっても継続できる現実がある。

実際に日本の地域航空か医者6社の事業規模は極めて小さいところが多いのである。

日本の地域航空会社

航空会社 |

資本金 |

保有機 |

備考 |

北海道エアシステム(HAC) |

4億9千万円 |

ATR42-600(48席) 3機 |

|

新中央航空(NCA) |

1億8千万円 |

Dornier228-212(19席) 2機 Dornier228-212NG(19席) 4機 |

|

オリエンタルエアブリッジ(ORC) |

10億7,200万円 |

DHC-8-200(39席) 2機 ATR42-600(48席) 1機 |

ATR42-600を1機発注済み |

天草エアライン(AMX) |

4億9,900万円 |

ATR42-600(48席) 1機 |

|

日本エアコミューター(JAC) |

3億円 |

ATR42-600(48席) 9機 ATR72-600(70席) 2機 |

|

琉球エアコミューター(RAC) |

3億9,600万円 |

DHC-8-Q400CC(50席) 5機 |

第 1 表

以上のように、比較的少ない資本金で小規模の事業であるケースが多く、これを見れば比較的容易に地域航空会社を設立できると見られても不思議ではない。

3.航空運送業界への参入の環境

実は航空運送業界への参入は、意外と容易なことであると思う。 公共交通機関としては航空の他に船舶、鉄道及び路線バスが主たるものであるが、船舶は使用できる港に制約があり、鉄道は自前で軌道を敷設しなければならず、路線バスは自由度が大きいが、その営業範囲は限界がある。 それに比べて航空は空港というインフラストラクチャーを航空会社が整備する必要はなく、航空路は航行援助施設利用料を支払えばどこでも飛べる。 また路線は空港さえあれば離島や内陸に関わりなく、どこにでも開設できる自由度がある。

新規参入航空会社の事業計画の成否を判定するための基礎数字を得るために、ATR42-600を1機運航しているAMXの実態を調査するために、2021年度の輸送実績を第1表に示めす。

天草エアラインの2021年度輸送実績

実績 |

|

平均搭乗区間距離 |

309 km |

輸送人員 |

73,733人 |

輸送人キロ |

22,798千輸送人km |

旅客収入 |

730百万円 |

輸送人員あたり旅客収入 |

9.9千円 |

輸送人キロあたり旅客収入 |

32.0円 |

第 2 表

次に対応する2021年度の決算報告書を第3表に紹介する。 決算報告書はAMXヘリコプター事業も包含しており、収入ベースで定期航空部門とヘリコプター事業部門の貢献度はほぼ50:50である。 そして費用についての配分はわからないが、定期航空部門の損失を補填する補助金収入が980百万円あるので、定期航空部門の経費は旅客収入248百万円+補助金収入980万円=1,228百万円と推測でき、それは輸送人キロあたりの費用で155.4円となる。 但し、これは1機運用のケースであり、運用機数が増加すれば加速度的にスケールメリットが効いて来て、経営は楽になってくる。

天草エアラインの2021年度損益計算書(単位:円)

項 目 |

収入 |

経費 |

利益(損失) |

百分比 |

備考 |

【営業損益の部】 |

△799,586.702 |

||||

[営業収益] |

|||||

[売上高] |

497,269,629 |

||||

[営業費用] |

100% |

||||

[売上原価] |

|||||

燃料費・整備費 |

676,298,547 |

49.0% |

|||

事業労務費 |

275,012,188 |

19.9% |

|||

事業諸経費 |

345,231,596 |

25.0% |

|||

その他収入原価 |

314,000 |

0.02% |

|||

売上総利益(損失) |

△799,586.702 |

||||

"販売費及び一般管理費] |

|||||

販売費及び一般管理費 |

83,828,663 |

6.1% |

|||

営業利益(損失) |

△883,415,365 |

||||

【営業外損益の部】 |

|||||

[営業外収益] |

|||||

受取利益 |

4,296 |

||||

為替差益 |

76,812 |

||||

雑収入 |

2,588,372 |

||||

経常利益(損失) |

△880,7465,886 |

||||

[特別利益] |

|||||

補助金収入 |

979,731,771 |

||||

寄付金収入 |

300,000 |

||||

[特別損失] |

|||||

役員退職慰労金 |

2,250,000 |

||||

補助金圧縮特別勘定繰入額 |

64,599,346 |

||||

固定資産除去却損 |

1 |

||||

税引前当期純利益 |

32,438,539 |

||||

法人税、住民税及び事業税 |

9,766,800 |

||||

当期純利益 |

22,672,739 |

第 3 表

今、新たに地域航空業界に参入しようとするには、前述のように環境としては大きな阻害要因はない。

初度投資金額も、価格が25億円/機くらいするATR42-600でも、リースで調達すれば多額の初期投資を必要としないで済む。 従って開業資金は人件費、教育・訓練費や施設借用料などだけの比較的少額で済む可能性がある。

4.地域航空業界への新規参入会社

今、地域航空業界に新規参入しようとしている2社、トキエアとジェイ・キャスの2社の事業構想を第3表に取りまとめた。 トキエアは現在事業許可申請中であるが、本社所在地が新潟県新潟市、拠点空港は新潟空港としており、もう一社のジェィ・キャスは富山空港を拠点とするようで、いずれも日本海沿岸の地域からである。 なお鳥取県でフィール・エア・ホールディングスなるものが名乗りあげているが、これは地域航空会社ではなく、地域航空会社をフランチャイジーとするフランチャイズ・チェーンの設立を目的としており、本報告の主題の外である。 新潟空港に関しては、現在8路線、23便/日が運航されているが、トキエアはこの空港の市場圏には参入の余地ありと見たのであろう。 ジェイ・キャスは現在の本社は東京都にあるが、計画が具体化すれば富山市に本社を移転し、拠点空港は富山空港とすると見られる。

この二つを見比べると、事業構想には二つの形があることが見えて来る。 ひとつはトキエアの計画に見られるように、地元からの交通需要に対応するもので、トキエアの計画路線は全てが新潟起点である。

もう一つは、ジェイ・キャスの構想のように、収益性のある地域航空会社の設立が目的である。 それで事業体制の早期の確立を目指して、収益の期待できる路線の開設を優先する計画と見られる。

それ故に、ジェイ・キャスの当初計画路線は地元発路線に拘らず、関西空港を起点とした4路線である。 そのためかジェイ・キャスの事業計画は2段階になっており、察するにまず堅調な需要が見込まれる関西空港起点の路線開設で開業して事業体制の確立を図り、それで事業体制が安定したら、富山空港発路線の開設に向かうことにしたと見られる。 ただ、富山起点路線の開設時期は明示されていないので、勘ぐれば出資者募集のために富山起点路線の開設を掲げているが、富山起点路線の開設は本気ではないのかもしれない。

開業準備中の地域航空会社

トキエア |

ジェイ・キャス |

|

会社名 |

トキエア株式会社 |

ジェイ・キャス(Japan Commuter Air Service)株式会社 |

設立年月日 |

2020年7月 |

2018年10月23日 |

資本金 |

4億5,655万円 |

2,000万円(追加募集中) |

本社所在地 |

新潟県新潟市 |

東京都千代田区 |

代表取締役 |

長谷川 政樹 |

白根 清司 |

従業員数 |

60名(設立当時) |

3人 |

事業認可年月日 |

事業許可申請中 |

開業資金募集中 |

計画使用機種/機数 |

ATR72-600/2機 |

ATR72-600/2機 |

主基地 |

新潟空港 |

関西空港(計画) |

計画路線 |

新潟〜丘珠線(3便/日)、 新潟〜仙台線、 新潟〜中部線、新潟〜 |

関西〜富山線(4便/日)、関西〜能登線(1便/日)、 関西〜米子線(3便/日)、関西〜岩国線(2便/日) 4機になった時、次の路線を開設する。 富山〜中部線(4便/日)、富山〜新潟線2便/日)、 富山〜仙台線(2便/日) |

第 4 表

参考として両空港の現況を第5表に掲げる。

地域航空事業に名乗り上げた2社の拠点空港の現状

拠点空港 |

新潟空港 |

富山空港 |

||||

路線 |

運航会社 |

便数/日 |

路線 |

運航会社 |

便数/日 |

|

拠点空港の運航路線 (航空会社.便数/日) |

札幌〜新 中部〜新潟 小牧〜新潟 関西〜新潟 伊丹〜新潟 福岡〜新潟 神戸〜新潟 那覇〜新潟 |

ANA・JAL ANA FDA APJ ANA・JAL・IBX FDA・IBX FDA ANA |

4 1 2 1 10 3 1 1 |

東京〜富山 札幌〜富山 |

ANA ANA |

3 1 |

8路線・23便/日 |

2路線・4便/日 |

|||||

第 5表

なお、富山空港は1日に4便しか運航していないので発着枠の問題はないと見るが、空港敷地は神通川の河川敷のいわゆる航空母艦型空港で、敷地に余裕がなくて格納庫の建設も難しそうなので、ジェイ・キャスが主基地とするのは適当ではない可能性がある。

5.ジェイ・キャスの課題

次にジェイ・キャスの抱えている課題について、考えて見ることにする。 これらの課題については、ジェイ・キャスは公表していないので、当所が予想したものである。

(1)人材の確保

第一に考えられる課題は、人材の確保である。 航空会社の運営のためには、操縦士、整備士及び運航管理者の有資格者を採用し、取り扱い機種についての技能証明を取得しなければならないが、どのように対処するつもりなのであろうか。 トキエアは事業許可申請しているところを見ると、その目処が立っているようである。 さらに一般整備員、運航管理業務担当者や客室乗務員等も採用後に業務に対する教育・訓練も必要であるが、その訓練教員や訓練施設の手当てはついているのだろうか。 我が国でATRシリーズ機に関する教育・訓練の能力を有しているのはJACだけなので、JACに委託するか、航空機メーカーの訓練施設に委託するか、どちらかを選択する必要がある。 なお基幹要員を航空機メーカーで教育・訓練して、それらの要員を教員として自社で教育・訓練することは一般的に行われている。

(2)航空機の整備

定期航空に使用される旅客機はA、B、C及びD整備に分けられた定期的整備の実施が要求される。

A整備とB整備が運航整備であり、通常は航空機の稼働時間を下げないために自社で夜間に行われる場合が多いが、その時に雨天の場合もあるので、定時運航の確保には整備用格納庫は不可欠である。ジェイ・キャスは関西空港または富山空港のどちらかを主運航基地とすると予想されるが、どちらの空港にも利用できる格納庫はなく、図上で見る限りどちらの空港にも格納庫を建設できる余地はなさそうである。 しかし、A整備とB整備の運行整備は自社で行うのが普通であり、ジェイ・キャスはどのように対処する計画なのだろ

C及びD整備は外注するケースも多く、日本ではJACに委託できる可能性はある。

(3)運賃の設定

ジェイ・キャスは運賃を鉄道等の地上交通機関に比肩する運賃とすると言っているが、そんなことが本当にできるのだろうか。 既存の航空会社のプロペラ機の運賃と鉄道在来線の運賃と比べる。

航空運賃と鉄道運賃の比較

区間 |

鉄道運賃 |

航空会社 |

航空運賃 (通常期) |

鉄道運賃/航 |

|||

運賃 |

特急料金 |

グリーン料金 |

合計運賃 |

||||

札幌〜稚内 |

7,930円 |

3,170円 |

4,190円 |

15,290円 |

ANA |

23,400円 |

0.65 |

札幌〜網走 |

7,370円 |

3,170円 |

4,190円 |

14,730円 |

HAC |

24,400円 |

0.60 |

札幌〜釧路 |

6,820円 |

3,170円 |

4,190円 |

14,180円 |

HAC |

22,500円 |

0.63 |

札幌〜函館 |

6,270円 |

3,170円 |

4,190円 |

13,630円 |

HAC |

19,100円 |

0.71 |

福岡〜宮崎 |

7,370円 |

3,130円 |

2,570円 |

13,070円 |

ORC |

19,950円 |

0.66 |

第 6 表

第6表から推察すると、鉄道在来線運賃並とするには、現在の航空運賃の水準から4割程度安い運賃を設定する必要がある。 地域航空事業に関与してきた経験からすれば、そのような運賃設定のできるコスト水準を実現することは不可能である。 現実としてはATR42を1機運用しているAMXの輸送人キロあたりのコストは、前述のように155.4円であり、旅客収入の31.4円の約5倍にもなる。 ジェイ・キャスは2機運用なのでスケールメリットでコスト水準は少しは安くなると思うが、鉄道運賃並の運賃を提供することが、実現する可能性は全くないと思う。 第一に基本構想自体は運営コストを高止まりにするものである。

その理由は2機と言う事業機数の少なさである。 航空会社の運営の中で、運航支援に関わる事項の多くは機種ごとにかかる固定費がある。 例えば運航マニアルや整備マニアルは、機種ごとに制定しなければならないが、一旦制定すれば1機でも100機にでも、せいぜい多数揃えるための印刷・製本費だけで済む。

営業関係施設も取り扱う便数が1便/日でも5便/日でも殆ど取り扱い費用は変わらない。 要するに単位コストを削減するのにはスケール・メリットが極めて有効であるが、2機程度の運用ではそれはほとんど期待できない。 要約すればジェイ・キャスの事業構想により、鉄道並みの運賃を実現できる見込みはないと断言しても間違いないと思う。

(4)営業体制構想の不在

トキエアの計画もそうであったが、ジェイ・キャスの構想も予約システムや販売体制については全く触れていない。 両社とも飛行機を飛ばしさえすれば、旅客は自然についてくると思っているのだろうか。 そう考えている可能性はある。 かつて広島地区で地域航空路線を開設した朝日航洋の関係者から、当時はそう考えていたと直接聞いたことがある。 それで、もしかするとトキエアもジェイ・キャスも会社運営費用のうちに営業関係費用は計上していないのではないかと憶測するのである。 航空会社の経営には予約・販売体制がしっかりしていないと経営が成り立つことはない。 航空会社にとって予約システムは不可欠であり、それを自社で整備するとしても、他社の予約システムに加入するにしても多額の費用がかかる。

また航空券の発売もオンラインだけに依存するのも難しく、自社営業所の設置や旅行代理店への販売委託も必要になる。 AMXの損益計算書によれば「販売費及び一般管理費」が全費用の6.1%を占めているので、第5表に示したように、営業関係経費がないとすれば、鉄道並み運賃に近づけることも可能かも知れない。 そこから推測してもジェイ・キャスの構想からは、営業関係費用が脱落している可能性があると考える。

4.新地域航空会社構想の講評

新地域航空会社の事業計画についての講評であるが、トキエアについては既に報告Ref.No.2022.10「トキエア設立計画への論評」を参照して頂くとして、ここではジェイ・キャスの事業計画について考察する。

最初に計画路線について、その適否を検討し第7表に取りまとめた。 なお鉄道利用の場合の所要時間に、接続に要する時間は計上していない。 航空の鉄道に対する競争力は一般的には鉄道の所要時間3時間が境目と見られ、鉄道での所要時間が3時間を越す区間は、航空が参入できる競争力を維持できるとされる。 第4表にかかげるジェイ・キャスの計画路線で開設しても良さそうなのは、関西〜富山線、関西〜能登線、関西〜米子線、及び富山〜仙台線の4路線であるが、特に関西〜能登線と関西〜米子線が有望と見ている。 米子線はプロペラ機の時代には伊丹〜米子線として運航されていた。 能登線は東京〜能登線が年間16万人程度の実績があり、関西圏の市場人口は首都圏人口の半分くらいなので、年間8万人、ATR72で2便/日くらいの需要は期待できると推測する。 しかし、ジェイ・キャスの計画に新幹線と並行している関西〜岩国線がはいっているのは理解できない。 また、なぜジェイ・キャスが関西地区で伊丹空港使用ではなく、関西空港使用として計画している理由も分からない。 それは第7表に見るように、アクセスの利便が相当に違うからである。 中京地区の場合、中部国際空港と小牧空港では大差はない。

中京地区と関西地区の空港へのアクセス

中京地区 |

関西地区 |

|||

小牧空港 |

中部国際空港 |

伊丹空港 |

関西国際空港 |

|

使用交通機関 |

連絡バス |

名古屋鉄道 |

連絡バス |

JR関空快速 |

所要時間 |

40分 |

30分 |

35分 |

1時間17分 |

運賃 |

700円 |

750円 |

650円 |

2,270円 |

第 7 表

次にジェイ・キャスの計画路線について考察し、結果を第7表に示す。 なお富山〜中部線は以前に中日本航空が富山〜小牧線で運航していたことがあり、路線開設しても良さそうである。 富山〜仙台線は、需要予測をしっかりとする必要があろう。

ジェイ・キャスの計画路線に対する考察

区間 |

競合航空路線 |

競合地上交通機関 |

判定 |

関西〜 |

なし |

JR北陸本線特急サンダーバード、大阪〜 |

運賃とダイヤ設定により航空が参入できる可能 |

関西〜 |

なし |

JR北陸本線特急サンダーバード、大阪〜 |

航空が鉄道に対して十分な競争力あると見ら |

関西〜 |

なし |

JR東海道新幹線 大阪〜京都 24分+特急 |

航空が鉄道に対して十分な競争力あると見ら |

関西〜 |

なし |

JR山陽新幹線 新大阪〜広島 1時間26分+ |

航空は鉄道に対抗できず。 |

富山〜 |

なし |

JR高山線 特急ひだ号 富山〜名古屋″時 |

航空が鉄道に対して対抗できる可能性あり。 |

富山〜 |

なし |

JR上越新幹線 新潟〜高崎 1時間6分+JR |

航空は鉄道に対抗できず。 |

富山〜 |

なし |

JR北陸新幹線特急かがやき 富山〜東京 2 |

運賃とダイヤ設定により航空が参入できる可能 |

第 8 表

5.地域航空路線のさらなる可能性

ジェイ・キャスのような新規参入を希望する新会社のために、我が国にはまだ新たに航空路線を開設できそうな都市間はあるのか検討する。 航空路線開設の候補区間として、航空により大幅に所要時間が短縮でき、一部が航空に移転すれば航空路線が成立するような大きな需要のある長距離定期バス路線を調査してみることにした。 それを第4表として掲げる。 但し、夜行長距離定期バスは昼間運行バスとは客層が違うように思うので、昼間便だけを対象とした。 そして調査の結果を取りまとめたのが第5表に掲げた14路線である。 これらが全て路線開設できるとは思わないが、可能性を探ってみる価値はあると思う。 これらの路線の中には伊丹発路線などはFokker Friendship(44席)やYS-11(64席)の時代には、これらの旅客機で運航されていた路線もある。 その後のジェット化による機材の大型化で需要が不足した路線とジェット機には不適当な短距離区間が廃止されてしまった。 そこから考えると50/70席級のプロペラ機、ATR42/72により路線を再開するのは、理にかなっていると思うのである。

昼間長距離定期バス路線と航空路線開設の可能性

都市区間 |

定期運行バス |

航空路線 |

担当運航会社 |

|

所要時間 |

運行便数/日 |

|||

北海道札幌市〜北海道紋別市 |

4時間40分 |

4 |

丘珠〜紋 |

HACが適当 |

宮城県仙台市〜新潟県新潟市 |

4時間11分 |

5 |

仙台〜新 |

トキエアの参入が適当 |

新潟県新潟市〜富山県富山市 |

3時間49分 |

2 |

新潟〜富 |

トキエアの参入が適当 |

新潟県新潟市〜石川県金沢市 |

4時間42分 |

2 |

新潟〜小 |

トキエアの参入が適当 |

愛知県名古屋市〜富山県富山市 |

3時間37分 |

8 |

小牧〜富 |

ジェイ・キャスに参入の余地 |

大阪府大阪市〜鳥取県鳥取市 |

3時間22分 |

20 |

伊丹〜鳥 |

ジェイ・キャスに参入の余地 |

大阪府大阪市〜鳥取県米子市 |

4時間 10分 |

13 |

伊丹〜米 |

ジェイ・キャスに参入の余地 |

大阪府大阪市〜香川県高松市 |

3時間80分 |

16 |

伊丹〜高 |

ジェイ・キャスに参入の余地 |

大阪府大阪市〜徳島県徳島市 |

3時間 |

16 |

伊丹〜徳 |

ジェイ・キャスに参入の余地 |

広島県広島市〜鳥取県米子市 |

3時間38分 |

7 |

広島〜米 |

新会社参入の余地あり |

広島県広島市〜島根県松江市 |

3時間13分 |

13 |

広島〜出 |

新会社参入の余地あり |

広島県広島市〜香川県高松市 |

3時間15分 |

5 |

広島〜高 |

新会社参入の余地あり |

広島県広島市〜島根県益田市 |

3時間2分 |

7 |

広島〜石 |

新会社参入の余地あり |

広島県広島市〜高知県高知市 |

4時間46分 |

2 |

広島〜高 |

新会社参入の余地あり |

第 9 表

第9表でトキエアに参入の余地ありとしている3路線のうち、同社の計画に組み込まれているのは、新潟〜仙台線だけであるが、新潟〜小松及び新潟〜小松線の開設も検討することを推奨する。 ジェイ・キャスについては、開設路線の見直しを推奨する。 また特段の理由がなければ、関西空港ではなく伊丹空港使用の可能性を探るべきである。

プロペラ機の路線は比較的短距離の路線となるので、空港への所要時間の長さと運賃は、集客に大きく影響する。

また、第8表に示すように関西空港路線に集中するよりも、関西地区では伊丹空港を拠点とする方が適当であり、さらに広島拠点の路線開拓も検討した方が良いと思う。 大型空港の利用は、現実としては旅客/貨物取り扱いのための適当なスペースを確保するのが難しく、空港施設使用料もばかにならない。 むしろ地方空港への乗り入れを拡大して、地元の応援を期待する方が得策である。 純民間の事業であっても、地元の地方自治体等の支援は貴重である。

また使用機材はATR72-600ではなく、ATR42-600の方が適当である。 ATR42の実用的年間輸送力は1便当たり2万5程度であるが、ATR72は3万6千人程度になり、当然ATR42で開設できるよりも大型需要の路線にしか参入できず、それだけ開設する路線の選択幅が狭まる。 多分、需要がオーバーフローすることを懸念したと思うが、需要がオーバーフローしても、それは得られたかも知れない収入を失うだけで、実際の損失ではない。 しかし、より大型の機材を導入して座席利用率が低下すれば、それは現実の損失となる。 現在までに日本には15機のATR機が導入されているが、ATR72はJACの2機だけである。 トキエアの2機は既にATR72で契約しているので、それは動かせないが今後増機するときは、ATR42とするのが適当である。 しかし、最大の問題は既存の航空会社との関係である。

ジェイ・キャスの計画では独立独歩で進めるつもりのようであるが、前述のように要員の教育・訓練の実施や重整備の委託先として、JALグループのJACを無視することは適切ではない。 故に提携まで行かなくとも、連携の可能性は探求すべきである。 前例としては ANAと提携しているORCやJALと提携しているAMXがある。 AMXにはJALと資本関係はないがJALとコードシェアして、その予約システムを利用し、ATR42-600についてはJACと共同運用している。

ORCもANAのDHC-8-Q400を共同事業機として路線網を拡張している。 ジェイ・キャスも安定した運航で経営の確立を目指すためには、大手航空会社との連携は有効と考えるので、今後どのように進むのか、注目して行きたい。

地域航空業界に新規参入者が出現するのは喜ぶべきであろうが、今まで公表された構想を見る限り、地域航空業界の実態をよく見ておらず、地域航空事業が安易に設立・経営できるものと誤解して、必要な投資額の推定があまくなって、それが参入の決意を固めさせたようにも見える。 それは名乗り上げた事業者の不勉強のためとも見えるのである。 関係者の構想に対する再審査を勧奨するとともに、今後の精進に期待したい。

以上