2021.03.04

航空不況への対応

1.はじめに

2020年2月に始まった新型コロナ禍は予想しなかった規模に発展し、それは単に伝染病蔓延問題だけにとどまらず、社会のあり方、人の生き方にすら影響するようになってきている。 航空運送業界もその影響からここ一年間の航空需要の落ち込みは大きく、それが一時的なもので将来には回復するものなのか、人の流動形態そのものまで変わってしまうのか、今のところ全く見通しが立たない。 本報告はその状況認識に立って、日本の国内航空運送業界がそれにどう対応しようとするのか、またはどうすることがきるのか、当面の状況に対する方策を検討するものである。

2.状況認識

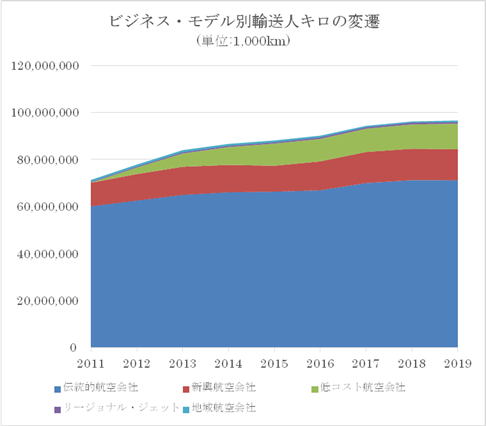

日本の航空運送業界は、過去には長年にわたって第1図に見るように右肩上がりの成長を続けてきたが、今まで経験したことのない状況-大幅な需要減に対応しなければならなくなった。 現在のところ不況回復の見通しは立たず、2月15日の報道によれば、2020年10〜12月期の国内総生産(GDP)は回復基調にあったとしているが、その傾向が今後も持続するのかは不明としている。 それ故に航空業界としても供給体制-提供座席数は需要動向に柔軟に対応できるものにする必要がある。

第 1 図

なお第1図に示したビジネス・モデルの定義と所属する航空会社は、次のようなものである。

ビジネス・モデルの定義

ビジネス・モデル |

ビジネス・モデルの定義 |

航空会社 |

伝統的航空会社 |

在来型航空会社 |

ANA(ANA Wingsを含む)、JAL(HAC及びJ-AIRを含む)、JTA |

新興航空会社 |

航空自由化で誕生した航空会社 |

SKY、ADO、SNA、SFJ |

低コスト航空会社 |

低運賃で参入した航空会社 |

APJ、JJP、VNL(現在はAPJと合併)、SJO、WAJ |

リージョナル・ジェット航空会社 |

座席数100席未満のジェット旅客機を運航する航空会社 |

IBX、FDA |

地域航空会社 |

特定地域内運航する航空会社 |

HAC、NCA、ORC、AMX、JAC、RAC |

|

|

註:ANA(全日本空輸)、ANA Wings(ANAウィングス)、JAL(日本航空)、HAC(北海道エアシステム)、J-AIR(ジェイエ

ア)、JTA(日本トランスオーシャン)SKY(スカイマーク)、ADO(エアドゥー)、SNA(ソラシドエア)、SFJ(スターフ

ライヤー)、APJ(ピーチ)、JJP(ジェットスター)、VNL(バニラ)、SJO(春秋航空)、WAJ(エアアジア・ジャパン)、

IBX(アイベックス)、FDA(フジドリーム)、HAC(北海道エアシステム)、NCA(新中央航空)、ORC(オリエンタルエ

アブリッジ)、AMX(天草エアライン)、JAC(日本エアコミューター)、RAC(琉球エアコミューター)

第 1 表

3.業界の対応策

現在も進行中の大幅な需要減に対して、業界は需給調整を行うことになるが、次の三案が考えられる。

- 使用機材をより小型機材に変更する。 この方法は会社のフリートの範囲内でしかできない制約があり、大型機の稼働率が低下して、それに伴い採算性も悪化する可能性がある。 但し、この際フリートを再編成して全体の小型化を図るという方法もある。

- 便数を減少する。 この方法は簡単ではあるが、元々便数の少ない路線には減便には限界があり、また便数減による利便性の低下によって、需要に影響を与える恐れがある。

- 使用機材に対して、採算性を維持することの難しい路線から撤退する。 最も徹底的な対策であるが、これは会社の事業規模が縮小され、市場競争力が低下する可能性が大きい。 ただし、この方法は各グループの保有機材の座席数の広がりが、運用の柔軟性の範囲を制約する。

この報告は新型コロナ不況による需要減退への対処策を検討するのが目的であるから、現在進行中の需要減退が持続した場合採算割れすると見られる路線を対象とし、そしてそれぞれの路線状況に合わせて提案する対応策を選択する基準を設定する。

- 検討対象路線は、今回の不況により座席利用率が低下して、採算分岐点利用率を下回る可能性のある手持ちデータのある2018年度輸送実績で座席利用率が60%未満の路線とする。

- 対応策は上記3案の順序で対象路線に対して適合性を検討する。 それは第一にグルーブが保有するより小型機材と交代、次いで運航便数/日が3便/日以上であれば1便/日を減便、以上の対応策がとることが不適合である路線は廃止とする。 但しジェットからターボプロップへの転換は、区間距離600km未満の路線とし、それより長距離区間では廃止とする。。

- より小型機材への交代とは、具体的には自社グループ、子会社と、グループ外のコードシェア航空会社の保有する機材の中より選択する。

この方法はANA/JALグループのような大型グループまたは対策に利用できる複数の機種を保有する航空会社では採用でき、グループ全体あるいは適用できる大型航空会社には一定の経費減による効用は期待されるが、個別の航空会社ではそれぞれ事情が異なる。 大型機会社の大型機を関連別会社の小型機と交代させると、大型機会社にとっては機材の稼働が減少するが、うけ皿となった小型機会社は機材の稼働率が向上して利益を得ることになり、その特質の差がグループとしての利益になる。 従って2大グループ内であっても、この対策とは全く関係のない航空会社も存在することになる。 2大グループの外にあって経営しているスカイマーク(SKY)と、事実上東京都営航空の民間委託である新中央航空(NCA)を除けば、その他の航空会社は関係の濃度に差こそあれ、すべてANAまたはJALの系列下にある。 NCAはその路線網が伊豆諸島に限定されており、実質、都営航空なので現状の問題とは無縁と思うが、2大グループに所属していないSKYが苦境から脱出できる見込みは立たない。 なお、SKYは投資ファンドが株式の過半数を所有しており、そのためか16.5%の株主であるANAホールディングスは、SKYとのコードシェアを希望しているとのことであるが、SKY側が乗り気では無いようで実現していない。 第1表にANA/JALグループの事業体構成を示すことにする。

ANA/JALの事業体構成

グループ名 |

ANAグループ |

JALグルーブ |

||||

構成体 |

中核 |

子会社 |

コードシェア |

中核 |

子会社 |

コードシェア |

航空会社 |

ANA |

ANA Wings |

ADO、SFJ、IBX、SNA、ORC |

JAL |

J-AIR JTA JAC RAC |

FDA、AMX |

第 2 表

第2表にANA/JALグループの参加航空会社とその保有機材を取りまとめた。

以後の検討を進めるにあたり、ANA/JALグループの機材運用概況を一覧表にまとめる。

ANA/JALグループの運営概況

項目 |

ANAグループ |

JALグループ |

|

運用機種数/運用機数 |

12/192 |

12/149 |

|

運航会社数(中核+子会社+コードシェア) |

1+1+5 |

1+5+2 |

|

平均座席数/機 |

本体 |

258席 |

247席 |

子会社 |

74席 |

92席 |

|

コードシェア会社 |

126席 |

80席 |

|

総合 |

192席 |

163席 |

|

第 3 表

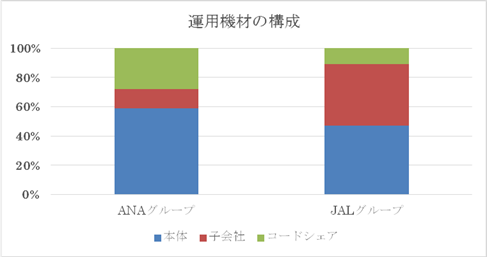

第3表にみられるように、グループの事業体構成としてANAグループはコードシェア会社に重点があり、

JALグループは子会社に比重を置いていると見られる。

ANA/JALグループの子会社とコードシェア会社の運用機材の内訳を第4表として一覧表にする。

ANA/JALグループの使用航空機(国内線) (2020年7月現在)

分類 |

ANAグループ |

JALグルーブ |

||||

航空会社 |

保有機材(座席数) |

保有機数 |

航空会社 |

保有機材(座席数) |

保有機数 |

|

中 核 |

ANA |

B 787-9(395席) B 787-8(335席) B 777-300 (514席) B 777-200/200ER(405席) B 767-300ER(270席) B 737-800(167席) B 737-700(144席) A320ceo(180席) A321ceo/neo(194席) |

2 11 7 19 14 39 8 2 15 |

JAL |

Airbus A350-900(391席) B 777-300(500席) B 777-200(375席) B 767-300/-300ER(261席) B 737-800(165席)

|

6 4 9 12 39 |

中核会社保有機数 |

117(59%) |

本体会社保有機数 |

70(47%) |

|||

子 会 社 |

ANA Wings |

DHC-8-Q400(74席) |

24 |

JTA |

B 737-800(165席) |

13 |

|

|

|

J-AIR |

Embraer 190(95席) Embraer 170(76席) |

14 18 |

|

|

|

|

HAC |

ATR42-600 (48席) Saam340B-WT(36席) |

1 3 |

|

|

|

|

JAC |

ATR42-600(48席) ATR72-600(70席) |

6 2 |

|

|

|

|

RAC |

DHC-8-Q400CC(50席) |

5 |

|

|

子会社保有機数 |

24(13%) |

|

子会社保有機数 |

62(42%) |

|

コ | ド シ ェ ァ |

ADO |

B 767-300/300ER(280席) B 737-700((144席) |

6 6 |

FDA |

Embraer 175(84席) Embraer 170(76席) |

13 3 |

SFJ |

Airbus A320ceo(150席) |

13 |

AMX |

ATR42-600(48席) |

1 |

|

IBX |

CRJ700(70席) |

10 |

|

|

|

|

SNA |

B 737-800(174席) |

14 |

|

|

|

|

ORC |

DHC-8-200(39席) |

2 |

|

|

|

|

|

コードシェア運用機数 |

51(28%) |

|

コードシェア運用機数 |

17(11%) |

|

運用機総数 |

192(100%) |

149(100%) |

||||

第 4 表

第4表のANA/JALグループの運用機材構成を図示したのが、第2図である。

第 2 図

ANAグループとJALグループの機材構成の違いが、この事態ではどう影響するのかが問題である。

4.ANA/JALグループの対応策

前章で設定した基準により、ANAの座席利用率が60%未満の路線現況と対策案を第5表に掲げる。 使用機材と運航便数は2018年度4月現在のものである。

ANAグループの鄭座席利用率路線

|

区間 |

区間距離 |

使用機材 |

便数 |

座席利用率 |

措置 |

1 |

福岡〜札幌 |

1,614km |

777-200 |

1 |

56.8% |

767-300と交代 |

2 |

東京〜紋別 |

1,233km |

737-500 |

1 |

56.5% |

路線廃止 |

3 |

東京〜中標津 |

1,118km |

737-800 |

1 |

57.5% |

737-700と交代 |

4 |

東京〜八丈島 |

353km |

A320/737-800 |

2/1 |

54.4% |

737-800に機材統一 |

5 |

東京〜石見 |

907km |

A320 |

2 |

57.5% |

737-800と交代 |

6 |

東京〜徳島 |

703km |

A320/A321 |

3/1 |

53.3% |

A320に機材統一 |

7 |

中部〜函館 |

960km |

737-800/737-700 |

1/1 |

57.9% |

737-700に機材統一 |

8 |

中部〜旭川 |

1,222km |

737-700 |

1 |

59.7% |

路線廃止 |

9 |

中部〜女満別 |

1,368km |

737-800 |

1 |

57.1% |

737-700と交代 |

10 |

中部〜仙台 |

657km |

Q400/737-800 |

3/1 |

56.1% |

737-700と交代 |

11 |

中部〜新潟 |

585km |

Q400 |

2 |

54.6% |

路線廃止 |

12 |

大阪〜福島 |

662km |

737-500/737-800/CR700 |

1/1/2 |

52.0% |

CR700に機種統一 |

13 |

大阪〜長崎 |

673km |

737-800 |

3 |

59.7% |

737-700と交代 |

14 |

大阪〜鹿児島 |

655km |

737-500/737-800/Q400 |

1/3/2 |

59.8% |

737-700と交代 |

15 |

大阪〜宮古 |

1,559km |

737-800 |

1 |

52.1% |

737-700と交代 |

16 |

札幌〜稚内 |

357km |

Q400 |

2 |

55.2% |

路線廃止 |

17 |

札幌〜釧路 |

276km |

Q400/737-800 |

2/1 |

44.3% |

Q400に機材統一 |

18 |

札幌〜青森 |

307km |

Q400 |

2 |

47.4% |

路線廃止 |

19 |

札幌〜秋田 |

443km |

Q400 |

2 |

54.2% |

路線廃止 |

20 |

札幌〜富山 |

875km |

737-800 |

1 |

51.3% |

737-700と交代 |

21 |

札幌〜静岡 |

1,137km |

737-800 |

1 |

57.1% |

737-700と交代 |

22 |

札幌〜広島 |

1,361km |

737-800 |

1 |

58.7% |

737-700と交代 |

23 |

福岡〜小松 |

802km |

737-500/CR700 |

1/3 |

57.4% |

CR700に機材統一 |

24 |

福岡〜福江 |

802km |

DHC-8-200/Q400 |

2/2 |

58.3% |

DHC-8-200に機材統一 |

25 |

那覇〜新潟 |

1,935km |

737-500 |

1 |

53.8% |

路線廃止 |

26 |

那覇〜岩国 |

978km |

737-800 |

1 |

57.3% |

737-700と交代 |

27 |

那覇〜長崎 |

915km |

737-800 |

1 |

52.1% |

737-700と交代 |

|

ANA全線 |

|

|

|

68.6% |

|

第 5 表

次いでJALグループにもおなじ分析を行う。

JALグループの鄭座席利用率路線

|

区間 |

区間距離 |

使用機材 |

便数 |

座席利用率 |

措置 |

1 |

東京〜宮崎 |

1,023km |

737-800/E190 |

5/1 |

58.5% |

E-170に機材統一 |

2 |

成田〜札幌 |

892km |

737-800 |

1 |

59.6% |

E190と交代 |

3 |

成田〜福岡 |

1,107km |

737-800 |

1 |

54.1% |

E190と交代 |

4 |

大阪〜秋田 |

793km |

E170 |

3 |

56.1% |

2便に減便 |

5 |

大阪〜新潟 |

611km |

E190 |

4 |

56.6% |

E170と交代 |

6 |

大阪〜隠岐 |

366km |

E170 |

1 |

59.4% |

ATR42と交代 |

7 |

大阪〜松山 |

378km |

E170 |

3 |

56.9% |

ATR42と交代 |

8 |

大阪〜宮崎 |

568km |

E190/E170 |

4/1 |

59.9% |

E170に機材統一 |

9 |

大阪〜奄美大島 |

989km |

737-800 |

1 |

54.6% |

E190と交代 |

10 |

札幌〜青森 |

307km |

E170 |

3 |

59.4% |

ATR42と交代 |

11 |

札幌〜秋田 |

443km |

E170 |

2 |

48.8% |

ATR42と交代 |

12 |

札幌〜花巻 |

467km |

E170 |

3 |

56.1% |

ATR42と交代 |

13 |

札幌〜広島 |

1,361km |

737-800 |

1 |

59.4% |

E190と交代 |

14 |

函館〜奥尻 |

176km |

Saab340B |

1 |

38.9% |

ATR42と交代 |

15 |

福岡〜花巻 |

1,323km |

E170 |

1 |

57.5% |

路線廃止 |

16 |

福岡〜徳島 |

514km |

E170 |

2 |

49.9% |

路線廃止 |

17 |

福岡〜屋久島 |

408km |

Q400 |

1 |

57.7% |

ATR42と交代 |

18 |

鹿児島〜松山 |

377km |

Saab340B |

2 |

54.4% |

ATR42と交代 |

19 |

鹿児島〜屋久島 |

194km |

ATR42/Saab340B/Q400 |

6 |

57.0% |

ATR42/72と交代 |

20 |

鹿児島〜奄美大島 |

467km |

Saab340B/Q400/ATR42/E170 |

2/4/1/3 |

58.4% |

ATR42/72と交代 |

21 |

鹿児島〜沖永良部 |

579km |

Saab340B/Q400/ATR42 |

1/3/2 |

59.4% |

ATR42と交代 |

22 |

奄美大島〜喜界島 |

467km |

Saab340B/ATR42 |

2/1 |

56.3% |

ATR42と交代 |

23 |

奄美大島〜与論 |

256km |

Saab340B |

1 |

37.6% |

ATR42と交代 |

24 |

沖永良部〜徳之島 |

100km |

Saab340B |

1 |

56.7% |

ATR42と交代 |

|

JAL全線 |

|

|

|

71.2% |

|

第 6 表

なお、Saab340BをATR42と交代させるのは小型化とは逆行するが、既にSaab340Bの退役が進行中なのでそれを追認している。 第5表と第6表の結果を要約する。

需要減に対する対策案の内訳

対策案 |

ANAグループ |

JALグループ |

より小型の機材と交代 |

13 |

19 |

複数機種を使用している路線では、その中の最小型機種に統一 |

7 |

2 |

路線廃止 |

7 |

2 |

減便 |

0 |

1 |

便数計 |

27 |

24 |

第 7 表

ANAの路線廃止が多いのは、ANAグループの最小型機材が74席のDHC-8-Q400と比較的大型の機材であることに原因がある。 実例を挙げれば北海道内路線は現在までもDHC-8-Q400では大きすぎ、年間座席利用率が概ね60%前後である。 ANAグループではORCが30席級のDHC-8-200を2機保有しているが、これらはすでに高齢化しており、適当な後継機がないので残っているだけで、この機種を将来構想に入れて考えるのは不適当である。 それでANAグループの最小型機は、実質的にDHC-8-Q400となる。

ANAグループにとって、もし90席級の三菱スペースジェットと当初予定通りに導入されていれば、今頃は更に悲惨な結果になったと推測される。 ところがスペースジェットの納入が大巾に遅れているので、いまだに74席のDHC-8-Q400を運航していることは、不幸中の幸いと言えるのかもしれない。 ANAグループ最近の報道でJALよりもANAの苦境の方が多く報じられているように感じているが、その主原因はほぼ壊滅状態にある国際線にあると思うが、国内線もANAの方がJALよりも苦しいように見えるのである。 一方JALグループでは48席のATR42-600が最小型機になるので、より対応しやすいと見られる。

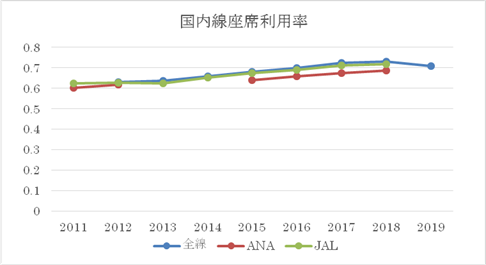

5.将来への新型コロナの影響

今後も当分の間、新型コロナによる需要不振が続けば、実質的にDHC-8-Q400(74席)が最小型機であるANAグループはJALグループより需要減に対する対応に制約があり、苦戦を強いられると考えられる。 ここで近年までの国内線の座席利用率の推移を第3図に図示するが、2010年代初めは60%強であったが、近年は概ね70%強にまで増加しているが新型コロナでどう変化するだろうか。 なお、一部データが入手できなかった年度があるので、了承いただきたい。 ANAの方がJALより幾分低めの座席利用率となっているのは、使用機材の大きさが影響しているのかも知れない。 しかし、現在の需要不振が今後も定着すると、全線の平均座席利用率でも60%以下となる可能性があり、そうなればこの中では採算割れの路線が多数出現してくると推測できる。 もし実際にフリートの小型化を進めるには、必然的に大型機材の処分と小型機材の調達をする必要があり、小型機材を新たに入手することになれば、それには短くても数年は要するであろう。 そのために現在の需要不振が一時的なものなのか、将来も定着するのか自身の見通しをもたなければならない。 それ故に使用機材の小型化については、直ちに検討を開始するのが良いと考える。

第 3 図

当分の間新型コロナによる需要減が続くとすれば、赤字を少しでも縮小するために需給調整することになる。 それには保有機材のうちで大きい機材からより小型の機材へと使用機材を変更するのが有効であるが、ANAフリートではANA本体の最小型機材は8機しか保有していないB737-700(144席)であり、グループ全体ではANA Wingsが24機保有しているDHC-8-Q400と、両機種合わせても保有フリートの23%分にしかならない。 ANAはコードシェアを多用しているが、それらのなかで小型機材であるIBXのCRJ700(70席)は10機しか無く、それ故にANAグループの便の小型化は限界が間近にある。

ANAグループが現フリート体制を維持しながら、今回の苦境を乗り越えられるのか注目して行きたい。 なお、ANAは国際専用の777-300ERはフリート縮小を始めており、昨年の12月以来すでに3機を売却しているが、国内線用機についての報道はない。

JALの使用機材の小型化については、100席未満の航空機を子会社とコードシェアの合計で66機も保有しているので、ANAよりも融通が効きそうである。 ただJALの時刻表を見ると、JALは北海道エアシステム(HAC)をJAL code(便名)で運用しているが、もう一つの関連会社の日本エアコミューター(JAC)はJAC codeで運航していて、JALとコードシェアにはなっていない。 一例を挙げると、JALグルーブでは鹿児島〜奄美大島線と徳之島線にJ-AIRとJACがそれぞれの便名で運航しており、外見上は競合していることになる。 運賃は両社が同額になっているが、例えばJAL便での予約はペナルティなしでJAC便に変更できるのか、時刻表はその点は不案内である。 JALグループでは、JAC路線をジェット空港を利用する離島路線を除いてJ-AIRに移管することを進めているが、現在の市場を見る限りでは、J-AIRとJACの組み合わせをコードシェアにして、需要動向に合わせて両社の便を自由に変更できるようにしておいた方が得策だと思う。 そのような運用がされていない理由は、J-AIRは100%子会社であるが、JACは60%子会社だからなのであろうか。 岡目八目で見れば、JALグループの運営は現在の市場にあっては硬直化しているのではないかと思料する。 また同じJALグループの日本トランスオーシャン航空(JTA)も関連会社の琉球エアコミューター(RAC)も自社codeで運営しており、JACの場合と同じような事例が見受けられる。 どうしてJALグループは、グループとしての運用を強化してシナージー効果を利用しないのか、あるいは分かり難くなっているだけなのか理解に苦しむ。 そこに本報告が提案したいコードシェアの利用の改善がある。 グループ内各社の便名を別にする場合は、相互の便利用ができることを明示すべきと思う。 ここで強調したいのは、ダイヤ編成と使用機材の選択をグループ内各社全体で見て、その時点の市場状況に対して最善の途を選択すべきであると言うことである。

7.総括

問題は今後の需要動向にある。 以前の水準に回復すれば問題がないが、現在水準で定着したとなればANAは苦しい立場に追いやられる。 ANAの使用機材の小型化の際に有用と考えられる最小型機材のDHC-8-Q400は1号機が2003年7月の導入であるから、機齢はすでに17年に達している。 YS-11のように40年くらいも使用された事例もあるので、物理的には使用可能ではあると思うが、時代に即したサービスが提供できるのかとなれば、それは別問題である。 Q400の退役時までに需要が回復していればAll Jet化を進めれば良いが、そうでなければ、市場競争力の低下を受け入れてQ400を継続使用するか、その時点でも多分入手可能なATR42/72を導入するか、737-700では大きすぎる路線を廃止するかなどの選択を迫られる。 低需要路線廃止を選択すれば、その時には、例えば北海道内路線からの全面撤退も視野に入ってくる。 もう一つの方策として提携関係にあるORCへの路線移管である。 それはすでに始まっているが、Q400利用しているので、問題のあるQ400路線の問題解決にならないので、ORCにより小型の機材-唯一のにゅうしゅかのうな新造機ATR42-を導入しなければならない。 ORCは実質的に長崎県立航空なので、この方策を受け入れるのかと言う問題を残すことになるが、もしORCがATR42を導入することになれば、ANAグループに新たな展望が開そうである。 ORCの県外路線の拡張は、すでに福岡〜小松線のような路線も開設しているので問題ないと思う。 いずれにせよ近い将来にANAが岐路に立たされるのは必至であり、それはDHC-8-Q400の退役が検討課題に上がってくる時である。

一方、JALは需要減に対してはまず737-800以上の機材をJ-AIRのE-170/190に移管し、さらに必要あればHAC、JAC及びRACに移すことが可能である。 なおJALは新型コロナ禍とは直接関係ないようであるが、2022年度末までに777は座席数の少ないA350-XWBと交代させる予定であり、 さらにADOは2020年7月の時点で6機運航していた767-300ERを今月のはじめまでに2機を退役させて売却するので、現実的に小型化は始まりつつあると見るのである。 加えて昨年の11月17日に、LCCのエアアジア・ジャパンが破産手続きの開始を裁判所に申し出たとの報道もある。 日本の航空運送業界は未曾有の危機にある。 今二歩辺の航空運送業界は、それを乗り切る知恵と熱意が求められていると考えるのである。

以上