2017.11. 21

ANA/JALの国内線事業のグループ戦略

- 始めに

全日本空輸(ANA)と日本航空(JAL)は日本の2大航空会社であり、両社はそれぞれが傘下に他の航空会社を収めてグループ事業として運営しているが、そのやり方に違いがあるように見えるので、国内線の運営のやり方について調査して見ることにした。

- ANA/JALの事業グループ

ANAとJALの事業グループは第1表に掲げるような構成になっている。

ANA/JALのグループ構成

類別 |

業種 |

ANA |

JAL |

グループ中核 |

持株会社 |

ANAホールディングス |

|

中枢航空会社 |

特定本邦航空運送事業者 |

全日本空輸株式会社 |

日本航空株式会社 |

資本系列 |

特定本邦航空運送事業者 |

ピーチ・アビエーション(APJ) バニラエア(VNL) |

日本トランスオーシャン航空(JTA) ジェットスター・ジャパン(JJP) |

特定本邦航空運送事業者 以外の事業者 |

|

北海道エアシステム(HAC) 日本エアコミューター(JAC) |

|

間接資本系列 |

特定本邦航空運送事業者 以外の事業者 |

|

琉球エアコミューター(RAC)*4 |

コードシェア |

特定本邦航空運送事業者

|

エア・ドゥ(ADO)*1 ソラシドエア(SNA)*2 スターフライヤー(SFJ)*3 |

|

特定本邦航空運送事業者 以外の事業者 |

IBEXエアラインズ(IBX) オリエンタルエアブリッジ(ORC) |

フジドリームエアラインズ(FDA) 天草エアライン(AMX) |

註: *1 ANAが 13.6%の株主。 *2 ANAが 17.03%の株主。 *3 ANAが17.96%の株主。

*4 JALはRACの株は保有せず、72.9%の株主であるJTAを経由しての支配。

第 1 表

ANAグループは、ANAホールディングスと言う持株会社の下で事業会社が活動する形を取っており、航空運送事業の中枢は全日本空輸(株)(ANA)となっている。 国土交通省の統計上の区分による「全日本空輸」の中には、Boeing 737-500とDHC-8-Q400を運航するANAウイングス(AKX)と言う航空会社が含まれている。

JALグループに於いても、統計上の「日本航空」の中には実体的には(客席数が100席又は最大離陸重量が50トン以下の航空機を使用して行う航空運送事業を経営する)「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」と同等の事業を行なっているジェイ・エア(J-AIR)が含まれている。 第1表から読み取れることは、

- ANAは、グループ外の航空会社とのコードシェアを多用して、少ない資本投下でグループの事業活動を大きくし、主として大型機を運用して経済効率の良い経営を目指しているように伺える。 グループ内の特定本邦航空運送事業者以外の事業者は、コードシェアしている2社だけである。

- JALグループは8社で構成されているが、5社が「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」である航空会社であり、ANAグループより小型機による定期航空運送事業の比重が大きい。 JALは小型機を多数運用してきめ細かいネットワークの形成に努めているように見える。

ANAグループ及びJALグループに加入せず、独自に事業を運営している航空会社は、LCCの春秋航空日本とエアアジア・ジャパン及び地域航空の新中央航空と第一航空の4社である。

- ANA/JALグループの使用航空機

次にANA/JALグループの使用航空機を、イカロス出版「日本の旅客機 2017-2018」からとりまとめる。

ANA/JALの使用航空機

ANA |

JAL |

|||||

機種 |

運航会社 |

保有機数 |

主たる用途 |

運航会社 |

保有機数 |

主たる用途 |

Boeing 777-300ER |

ANA |

22 |

国際 |

JAL |

13 |

国際 |

Boeing 777-300 |

ANA |

7 |

国内 |

JAL |

4 |

国内 |

Boeing 777-200ER |

ANA |

12 |

国内 |

JAL |

11 |

国際 |

Boeing 777-200 |

ANA, |

11 |

国内 |

JAL |

12 |

国内 |

Boeing 787-8 |

ANA |

36 |

国内、国際 |

JAL |

25 |

国際 |

Boeing 787-9 |

ANA |

24 |

国内、国際 |

JAL |

9 |

国際 |

Boeing 767-300ER |

ANA |

26 |

国内、国際 |

JAL |

31 |

国内、国際 |

Boeing 767-300 |

ANA |

12 |

国内 |

JAL |

6 |

国内 |

Boeing 737-700 |

ANA |

7 |

国内 |

|

|

|

Boeing 737-800 |

ANA |

36 |

国内 |

JAL,JTA |

45 |

国内、国際 |

Boeing 737-500 |

AKX |

16 |

国内 |

|

|

|

Boeing 737-400 |

|

|

|

JTA |

10 |

国内 |

A320ceo |

ANA |

8 |

国内 |

|

|

|

A320neo |

ANA |

2 |

国際 |

|

|

|

A321neo |

ANA |

4 |

国内 |

|

|

|

運航機数 |

|

223 |

|

|

166 |

|

Embraer 170 |

|

|

|

J-AIR |

17 |

国内 |

Embraer 190 |

|

|

|

J-AIR |

8 |

国内 |

Bombardier CRJ200 |

|

|

|

J-AIR |

4 |

国内 |

DHC-8-Q400 |

AKX |

14 |

国内 |

JAC |

8 |

国内 |

DHC-8-Q400NG |

AKX |

8 |

国内 |

|

|

|

DHC-8-Q400CC |

|

|

|

JTA |

4 |

国内 |

DHC-8-Q300 |

|

|

|

RAC |

1 |

国内 |

DHC-8-100 |

|

|

|

RAC |

1 |

国内 |

ATR42-600 |

|

|

|

JAC |

1 |

国内 |

Saab340B |

|

|

|

JAC |

8 |

国内 |

Saab340BWT |

|

|

|

HAC |

3 |

国内 |

運航機数 |

|

22 |

|

|

55 |

|

総計 |

2社 |

235 |

|

6社 |

221 |

|

註:赤字は「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」が使用している航空機を示す。

第 2 表

第2表に掲載した機種は、ANAとJALの時刻表に記載されている会社であるが、ANA/JALグループにはグループ外でLCCとして運航している会社が存在する。

ANA/JALグループ外の会社として運営している航空会社

|

ANAグループの別会社 |

JALグループの別会社 |

||||

|

運航会社 |

保有機数 |

主たる用途 |

運航会社 |

保有機数 |

主たる用途 |

Airbus A320-200 |

APJ.VNL |

32 |

国内、国際 |

JJP |

21 |

国内、国際 |

第 3 表

さらにANA/JALは、共にコードシェアによりグループ外の航空会社と提携して自社便として運航している。

ANA/JALとの提携会社の使用航空機

ANAグループ提携会社 |

JALグループ提携会社 |

|||||

機種 |

運航会社 |

保有機数 |

主たる用途 |

運航会社 |

保有機数 |

主たる用途 |

Boeing 767-300ER |

ADO |

2 |

国内 |

|||

Boeing 767-300 |

ADO |

2 |

国内 |

|||

Boeing 737-800 |

SNA |

12 |

国内 |

|||

Boeing 737-700 |

ADO |

9 |

国内 |

|||

A320—200 |

SFJ |

10 |

国内 |

|||

Bombardier CRJ700NG |

IBX |

1 |

国内 |

|||

Bombardier CRJ200 |

IBX |

1 |

国内 |

|||

Embraer 170 |

FDA |

3 |

国内 |

|||

Embraer 175 |

FDA |

8 |

国内 |

|||

ATR42-600 |

AMX |

1 |

国内 |

|||

DHC-8-200 |

ORC |

2 |

国内 |

|||

合計 |

5社 |

39 |

2社 |

12 |

||

註:赤字は「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」が使用している航空機を示す。

第 4 表

これらの保有機数を合計すると、ANAグループは9社で306機を、JALグループは9社254機を運用していることになる。

- ANA/JALグループの事業戦略

(1) ANAグループの事業戦略

前章に示したANAグループの構成を見ると大型機に比重があり、そのためか九州南部の薩南諸島及び奄美諸島関係の路線は全くなく、琉球諸島内路線も那覇〜宮古及び石垣の2路線しか運航していない。

ANAグループは近い将来にDHC-8-Q400(74席)をMRJ90(90席)と交代すると見られるので、その時には市場の需要規模に対して機材が大きすぎる路線が出てくると予想されるので、それらを第5表に示した。

第5表に掲げる16路線は現在も低座席利用率であるが、機材をMRJに交代すれば全路線で採算がとれなくなるのは確実と考えられる。 したがって、ANAが採算を抜きにして全国ネットを維持するのでなければ、これらの路線は廃止される可能性があり、JALまたはORCが並行運航していない9路線は航空サービスが消滅する恐れがある。

ANA DHC-8-Q400からMRJへの機材交代による影響(2016年度実績による)

区間 |

運航便数/日 |

輸送旅客数(人) |

座席利用率 |

MRJ交代時の座席利用率 |

備考 |

成田〜新潟 |

1 |

30,518 |

56.5% |

46.5% |

|

中部〜秋田 |

2 |

68,006 |

61.1% |

50.2% |

|

中部〜新潟 |

2 |

57,264 |

53.0% |

43.6% |

|

中部〜松山 |

4 |

124,650 |

57.7% |

47,4% |

|

中部〜熊本 |

3 |

34,368 |

64.9% |

53.4% |

|

伊丹〜青森 |

3 |

94,510 |

58.6% |

48.2% |

JAL4便/日運航 |

伊丹〜秋田 |

2 |

105,192 |

65.7% |

54.0% |

JAL3便/日運航 |

伊丹〜大分 |

3 |

109,017 |

67.3% |

55.3% |

JAL3便/日運航 |

福岡〜福江 |

2 |

49,701 |

46.5% |

38.2% |

ORC2便/日運航 |

新千歳〜稚内 |

2 |

52,900 |

49.0% |

40.3% |

|

新千歳〜女満別 |

3 |

92,116 |

57.0% |

46.9% |

|

新千歳〜中標津 |

3 |

105,747 |

65.3% |

53.7% |

|

新千歳〜函館 |

2 |

65,855 |

61.0% |

50.2% |

|

新千歳〜青森 |

2 |

47,161 |

43.7% |

35.9% |

JAL3便/日運航 |

新千歳〜秋田 |

2 |

54,169 |

50.2% |

41.3% |

JAL2便/日運航 |

新千歳〜新潟 |

2 |

63,510 |

58.8% |

48.3% |

JAL3便/日運航 |

第 5 表

ANAの歴史を見ると、DHC-8-Q300の退役時には羽田〜三宅島線を廃止しており、また前述の通り効率の良い事業運営を目指していると見られるので、第5表に掲げる路線は廃止する方向ではないかと推測する。 しかし長崎県関係路線でORCとコードシェアして路線を維持している例もあるので、この例にならって成田空港からの1路線、中部空港からの5路線及び伊丹空港からの3路線は、IBXとのコードシェアの拡張で対応することも考えられる。 問題は北海道内3路線と新千歳から東北地方への3路線の処遇であるが、この方面にはIBXは展開していないので、肩代わりさせるのは難しいように思う。 しかし新たに50席以下の航空機の運航会社を設立するほど魅力のある市場ではないので、ここはJALグループに任せることも考えられる。 理屈の上では、北海道域内航空網の維持には、HACがJACの退役するSaab340Bを譲り受けて増機して道内路線を全面的に運航するのが良いと思う。 JALがHACの延命策を講じているのは、そのあたりを読んでいるのかも知れない。

(2) JALグループの事業戦略

一方 JALグループは、傘下の小型機運航会社も含めて北は北海道から南は与那国島まで日本全体をネットする路線網を運営している。 そこからはANAグループは効率の良い大型機運航に力点を置いているが、JALグループは全国ネット形成に重点を置いているように見える。 しかし、歴史を振り返ると、HACとJACは、JASとの合併によりJALグループに編入されたもので、JALの事業戦略により設立された会社ではない。 RACにしても、それ以前に琉球諸島内を運航していた公共施設地図航空を、JTAが引き取らざるを得なくなった結果と推測するのである。 J-AIRも、経営難に陥っていた西瀬戸エアリンクを引き取らされたことから始まり、JALの訓練施設であるジャルフライトアカデミーを経て、路線事業を分離してJ-AIRとなって現在に至っている。 こうして見るとJALの小型機事業は、JAL自身の発事業戦略からの発想というより、周囲の状況により押しつけられた結果と見えるのである。 そして現在は小型機事業を、J-AIRに重点を移しながら拡大する過程にあると見られるが、一方ではHACのSaab340Bの座席交換による延命策の実施、JACへのATR42-600の導入及びRACのDHC-8-Q400CCの導入により、これらの地域路線を維持しようとしているのは明らかである。 但しJACのSaab340Bにも延命策を適用することは考えていないようで、JACはATR42-600に機種統一する方向と見られる。

(3)両グループの事業戦略の違い

以上を要約するとANAとJALの事業戦略を次のように読むのである。

- ANAは使用航空機の大型化により、そして子会社のLCCに補完させて国内線事業を効率の良い形にまとめようとしていると見る。 そこから余力を作り、それを国際線拡充に向けるのではないか。

- JALはANAと事業規模において大きく離されたので、大型路線での正面戦争を避けて小型機路線で拡大することを選択したと見る。

- 今後の展開

前章までにおいて、ANA/JALグループの国内線事業戦略を探ってみたが、これからどう進んで行くのかも占ってみたい。 両社の近未来の姿を探るには現在の航空機発注状況を見るのが手っ取り早いと思う。

第6表にANA及びJALグループの新型機導入計画をまとめた。 導入機材の国際、国内の使用区分が明らかではないので、これらの航空機のどのくらいが国内線に振り向けられるのか不詳であるが、100席以下の小型機は全部が国内線に向けられると見て良いであろう。 それを見ると、ANAグループはMRJ90、15機+option10機だけであるのに対し、JALグループではEmbraer 170/190、MRJ90、DHC-8-Q400及びATR42-600を合計で80機を発注している。 ここからもJALグループが小型機事業に力を入れようとしていることが明らかである。 なお、第6表にかかげた発注機数はすでに領収しているものも含んでいる。

第6表にみられるように、ANAの機材計画は明らかに大型機と国際線に重点をおいていると見られるが、JALは小型機事業に相当の比重を置こうとしていることが読み取れる。

ANA/JALグループの新型機導入計画

ANAグループ |

JALグループ |

||

航空機形式 |

発注機数 |

航空機形式 |

発注機数 |

Boeing 777X |

20 |

Airbus A350-900 |

18 |

Airbus A380 |

3 |

Airbus A350-1000 |

13 |

Airbus A320 neo |

11 |

Embraer 170 |

15 |

Airbus A321 neo |

19 |

Embraer 190 |

20 |

Mitsubishi MRJ90 |

15 |

Mitsubishi MRJ90 |

32 |

DHC-8-Q400CC |

5 |

||

ATR42-600 |

8 |

||

発注機数 |

68 |

111 |

|

註:赤字は客席数が100席以下の航空機を示す。

第 6 表

また現有機材の退役計画を見ると、その意図がより明白に見えるようになる。

ANA/JALグループの機材退役計画

ANAグルーブ |

JALグルーブ |

||

航空機形式 |

摘要 |

航空機形式 |

摘要 |

777-300ER |

Boeing 777Xと交代 |

777-200ER/300ER |

Airbus A350と交代 |

777-200/200ER/300 |

Boeing 787と交代 |

777-200/300 |

同上 |

767-300/767-300ER |

同上 |

767-300/300ER |

Boeing 787と交代 |

737-500 |

Mitsubishi MRJ90と交代 |

737-400 |

Boeing 737-800と交代 |

A320 |

A320neoと交代 |

CRJ200 |

Embraer 170/190と交代 |

DHC-8-Q400 |

MRJ90と交代すると予測 |

DHC-8-100/Q300 |

DHC-8-Q400CCと交代 |

第 7 表

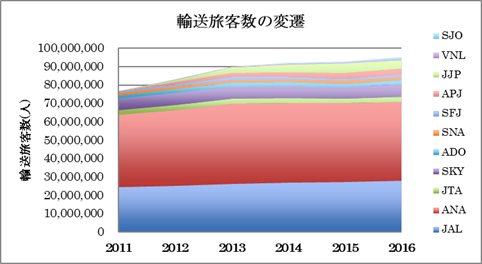

例えばMRJ90の発注はOption分まで含めても25機であるが、それと交代するとみられる機種は、これから領収する分を含めてDHC-8-Q400が24機、Boeing 737-500は16機と見られる。 それでMRJ90への交代時には、小型機事業は相当に選別、圧縮されると予想できる。 反面J-AIRは小型機市場で相当規模の拡張になり、この分野ではJALグループの方が優位に立てると考えられる。 第8表にJ-AIRがJALと併用運用ではなく単独で運航している路線を示すが、J-AIRが単独運航している27路線の中でANAと競合しない路線は8路線であり、その他の路線ではJALグループはJ-AIRによってANAと便数競争に於いて対抗していると見られる。 しかし競合している8路線でANAの便数に遅れをとっているので、今後少なくともANAと同便数を運航したいと考えていると思うし、できれば運航便数で優位に立ちたいと考えて、小型機の増強を図っていると推測している。 また第1図に国内輸送旅客数の変遷を示すが、ANAが圧倒的に大きなシェアを確保している。 前述のように運用機数においてもANAが優位に立っており、JALグループは小型機が多いので、正面提供座席数を取ればANAの優位性はさらに高まる。

J-AIRの単独運行路線 |

||||||||

区間 |

JAL |

ANA |

区間 |

JAL |

ANA |

区間 |

JAL |

ANA |

伊丹〜福岡 |

4 |

6 |

札幌〜女満別 |

3 |

3 |

福岡〜花巻 |

1 |

|

伊丹〜青森 |

3 |

3 |

札幌〜青森 |

3 |

2 |

福岡〜仙台 |

2 |

5 |

伊丹〜三沢 |

1 |

3 |

札幌〜秋田 |

2 |

2 |

福岡〜徳島 |

1 |

|

伊丹〜秋田 |

3 |

3 |

札幌〜花巻 |

3 |

|

福岡〜高知 |

2 |

|

伊丹〜花巻 |

4 |

|

札幌〜仙台 |

5 |

8 |

福岡〜松山 |

4 |

|

伊丹〜山形 |

3 |

|

札幌〜新潟 |

3 |

2 |

福岡〜宮崎 |

7 |

6 |

伊丹〜仙台 |

7 |

7 |

|

|

|

福岡〜奄美大島 |

1 |

|

伊丹〜新潟 |

4 |

6 |

|

|

|

|

|

|

伊丹〜松山 |

3 |

9 |

|

|

|

|

|

|

伊丹〜大分 |

3 |

4 |

|

|

|

|

|

|

伊丹〜長崎 |

4 |

3 |

|

|

|

|

|

|

伊丹〜熊本 |

3 |

6 |

|

|

|

|

|

|

伊丹〜宮崎 |

5 |

6 |

|

|

|

|

|

|

伊丹〜鹿児島 |

7 |

6 |

|

|

|

|

|

|

註:ANA便数の赤字はDHC-8-Q400だけで運航していることを示す。

第 8 表

JALは長い間戦後の日本の航空業界を主導して来たが、2010年の経営破綻でその地位はANAに譲ってしまった形になった。 しかし経営再建が進んできたが、今やANAの輸送量には到底追いつかないほど離されてしまった。 大型機を使用する分野ではANAに対抗できないので、ANAの進出度の少ない小型機事業の分野で成長しようと考えたものと推測するのである。

第 1 図

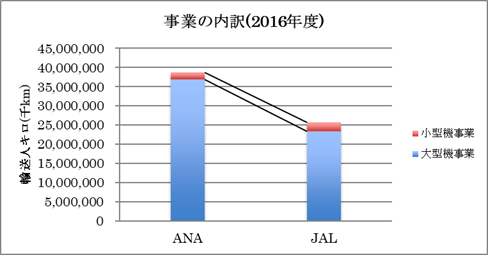

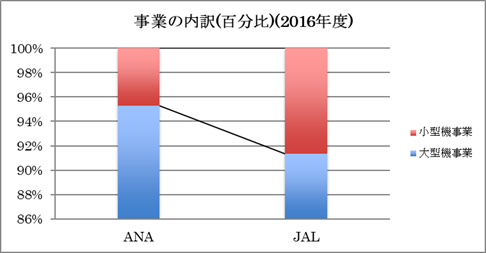

第1図に見るようにANAとJALの輸送量の格差は大きいので、量ではなく質によって対抗するのは理由のある選択と思う。 この事はANA/JALの事業内訳を図示するとより明確に理解できる。 国土交通省の統計と全地航の平成29年度通常総会の資料データと組み合わせて見たのが第2図と第3図である。

第 2 図

第2図に見るようにJALのJ-AIRによる小型機事業は、ANAのANAウイングスの事業より大きい。

第 3 図

またそれぞれの会社事業での占有率を第3図に示したが、ANAはANAウイングスの事業量がANA全体の4.7%であるが、J-AirはJALの事業量の8.7%を占めており、JALが小型機事業に相当力を入れているのが良く分かる。

6.総括

日本の国内線事業ではANAグループが圧倒的に市場を支配しており、ANAの航空機発注状況を見ると、さらに使用機材の大型化が進みそうで、近未来として見ればこの情勢が大きく変わる事はないであろう。

JALも全体的には小型機事業の分野に力を注いでいるように見えるが、全体としては使用機材の大型化は進行すると見られる。 ただし、両社とも国内航空旅客数の伸びは低下しているので、どこかで大型化の停止や便数調整をしなければならなくなるかもしれない。 今後の国内線の大きな問題は、ANA/JALグループのフリートの最小航空機の大型化により採算が取れなくなってくる低需要地方路線の取り扱いである。 ANAはMRJ90が導入されると、フリートの最小機材はDHC-8-Q400の74席から90席と座席数が2割も増加する。 JALグループもHACはSaab340Bが継続使用されそうであるが、JACのSaab340Bは退役が始まっており、それは48席のATR42-600と交代が進められている。 その結果JACの最小機材の座席数は36席から48席と3割強も増加することになる。 その時現在Saab340Bで運航している奄美諸島内路線などの取り扱いはどうなるのだろうか。 第4章にも述べたごとく、機材の大型化により採算が悪化する地方路線はまちがいなく出現する。 その時航空会社はどうするのか。 法律的に言えば、路線の継続の決定権限は完全に運航会社にあり、6ヶ月の予告期間さえ置けばいつでも路線廃止できる。 誰も将来も小型機を運用して路線を維持することを強制することは出来ない。 それではそのような零細路線はサービスを取りやめても良いのか、もし維持させるとしたらどのような方策を講じる必要があるのかということが、関係地域の問題になる。 ここで期待されるのは第三セクターである地域航空会社の一層の活用である。

しかしそれにも問題がある。 現在の第三セクター地域航空会社に、その能力はあるのか、現在はなくとも、必要に成ればその体制準備はできるのか、関係地域は検討し必要な手当をしなければならない。 また現在の第三セクター地域航空会社は、基本的に特定の都道府県との合弁で設立、運営されており、当該地域航空会社に参加していない府県の要望に応えられる体制にはない。 例えば中部空港発路線で廃止される路線が出てきた場合、それを肩代わり出来るような地域航空会社は現在存在しない。 中部空港については県営名古屋空港でからの路線で実質的に補完できる可能性があるが、それはむしろ例外的なもので大多数の空港では救済手段がないと見られる。 故に複数の府県が既存の地域航空会社に参加できる仕組みや、新たに地域航空会社を設立しようとする地方自治体を支援する仕組みが必要と考えるのである。 関係地域の地方自治体の取り組みが期待されるのである。 以上