Ref.No.2015.07 2015.07.16

ATR42導入についてのJALグループ戦略の分析

1.何故今ターボプロップ機なのか

6月15日、日本航空(JAL)はグループに所属する地域航空会社、日本エアコミューター(JAC)に保有するSaab340Bの後継機としてターボプロップ機のATR42-600(以下ATR42と略す)を導入すると発表した。

JACのSaab340Bは初号機であるJA8886が登録されたのが1992年2月であるから既に23年以上も運航されており、今年3月には2号機のJA8887がオーストラリアに売却された。 それで近い将来にはSaab340Bの交替が行われそうだと注目して来たが、これでATR42と交替することが明らかになった。

それで、JALグループの将来の事業戦略はどう言う形を目指しているのか、ATR42の導入がJALのグループ戦略のなかでどのような位置づけになるのか検討して見ることにした。

2.JALとANAのネットワーク戦略

当所は、2014年7月7日付けの報告Ref.2014.02「ANA北海道戦略の考察」に於いて、ANAもJALも従来の路線別採算性重視から路線ネットワーク全体としての評価に変わって来たのではないかと考察した。

それを当所は「ネットワーク戦略への転換」と見ており、今回のATR42の発注はその戦略実施の一環と思う。 そしてANAとJALの客席数100席以下の小型機路線への取組みの違いも明らかになった。

JALグループとANAグループの小型機運航会社(2015年6月現在)

運航会社 |

現在のフリート |

将来のフリート計画 |

|

JAL |

ジェイエア (J-AIR) |

Embraer170(76席) 15機 CRJ200(50席) 9機 |

MRJを32機発注。 MRJ90(90席)、MRJ70(70席)の区別は |

北海道エアシステム (HAC) |

Saab340B WT(36席) 3機 |

公表された計画なし |

|

日本エアコミューター(JAC) |

DHC8-Q400(74席) 11機 Saab340B(36席) 10機 |

Saab340Bは2021年よりATR42-600(50席)と交替。DHC-8 |

|

琉球エアコミューター(RAC) |

DHC-8-Q300(50席) 1機 DHC-8-100(39席) 4機 |

DHC-8-Q400(50席+貨物室)5機を2017年度から導入 |

|

ANA |

ANAウイングス |

DHC-8-Q400(74席) 21機 |

2008年3月MRJを確定15機+option10機発注 MRJ90(90席)、MRJ70(70席)の区別は不明 |

第 1 表

ANAグループは74席DHC-8-Q400、21機の単一機種フリートであるのに対し、JALグループは6機種(Saab340BとSaab340B WTは一機種とした)、53機と機数にしてANAの2倍以上の事業規模であり、これらの航空機の客席数も36席から39席、50席、74席と76席機と多様である。 第2表に第1表に掲げる航空会社の運航している路線を掲げる。

JALグループとANAグループの小型機(100席以下)路線

地域 |

JALグループ |

ANAグループ |

||

地域内航空路線 |

他地域間航空路線 |

地域内航空路線 |

他地域間航空路線 |

|

北海道 |

新千歳〜女満別 丘珠〜釧路 丘珠〜利尻 丘珠〜函館 函館〜奥尻 |

丘珠〜三沢 新千歳〜青森 新千歳〜花巻 新千歳〜秋田 新千歳〜仙台 新千歳〜静岡 新千歳〜松本 |

新千歳〜稚内 新千歳〜女満別 新千歳〜中標津 新千歳〜釧路 新千歳〜函館 |

新千歳〜青森 新千歳〜秋田 新千歳〜仙台 新千歳〜新潟 |

東北地方 |

仙台〜小松 |

|||

関東地方 |

羽田〜山形 羽田〜南紀白浜 |

成田〜小松 |

||

中部地方 |

名古屋〜山形 名古屋〜新潟 名古屋〜出雲 名古屋〜高知 名古屋〜福岡 名古屋〜北九州 名古屋〜熊本 |

中部〜秋田 中部〜仙台 中部〜新潟 中部〜松山 中部〜福岡 中部〜大分 中部〜熊本 中部〜宮崎 中部〜鹿児島 |

||

近畿地方 |

伊丹〜但馬 |

伊丹〜仙台 伊丹〜新潟 伊丹〜出雲 伊丹〜隠岐 伊丹〜松山 伊丹〜大分 伊丹〜熊本 伊丹〜長崎 伊丹〜宮崎 伊丹〜鹿児島 伊丹〜屋久島 |

伊丹〜青森 伊丹〜秋田 伊丹〜仙台 伊丹〜福島 伊丹〜新潟 伊丹〜高知 伊丹〜松山 伊丹〜大分 伊丹〜熊本 伊丹〜宮崎 伊丹〜鹿児島 |

|

中国地方 |

隠岐〜出雲 |

|||

四国地方 |

||||

九州地方 |

福岡〜宮崎 福岡〜鹿児島 福岡〜天草 福岡〜屋久島 福岡〜奄美大島 熊本〜天草 鹿児島〜種子島 鹿児島〜屋久島 鹿児島〜奄美大 鹿児島〜喜界島 鹿児島〜徳之島 鹿児島〜沖永良 鹿児島〜与論 奄美大島〜喜界 奄美大島〜徳之 奄美大島〜沖永 奄美大島〜与論 沖永良部〜与論 |

福岡〜花巻 福岡〜仙台 福岡〜新潟 福岡〜松本 福岡〜静岡 福岡〜出雲 福岡〜徳島 福岡〜高知 福岡〜松山 鹿児島〜松山 |

福岡〜宮崎 福岡〜対馬 福岡〜福江 長崎〜対馬 長崎〜壱岐 長崎〜福江 |

福岡〜仙台 福岡〜小松 |

沖縄地方 |

沖縄〜北大東 沖縄〜南大東 沖縄〜宮古 沖縄〜石垣 沖縄〜久米島 沖縄〜与那国 宮古〜多良間 宮古〜新石垣 新石垣〜与那国 南大東〜北大東 |

沖縄〜奄美大島 沖縄〜与論 |

||

路線数 |

35 |

38 |

11 |

28 |

コードシェア |

(2) |

(14) |

(3) |

(7) |

第 2 表

ANAはDHC-8-Q400(74席)より小さい機材を使用する路線は、コードシェアによりIBXのCRJ700(70席)とCRJ100/200(50席)及びORCのDHC-8-Q200(39席)で運航している。 一方JALグループはSaab340B(36席)、DHC-8-100(39席)、DHC-8-Q300(50席)、CRJ200(50席)、DHC-8-Q400(74席)から Embraer170(76席)までの6機種を子会社で運用しており、コードシェアではフジドリームエアラインズ(FDA)のEmbraer170/175(76/84席)を利用している。 JALグループの小型機路線は73路線とコードシェア路線が16路線、計73路線もあるが、ANAグループは39路線で、その内訳も路線の 1/4がコードシェアである。 過去に於いては「幹線のJAL」に対して「地方路線のANA」と言うイメージであったが、今やその実態は逆転している。 当所は両社ともネットワーク強化戦略に走っていると見ているが、その方法はJALとANAでは異なって居るようである。 ANAの小型機路線は、北海道、中部地方、近畿地方及び九州北部起点の路線に集約しており、ネッワーク規模としてはJALより小さい。 その理由はANAの運航する最小機材がDHC-8-Q400であり、それは一便あたり3万7千人程度の需要が欲しいので、投入出来る路線にも多少の制約が課せられる。 そのようにANAが国内線は大型需要路線に集中して経済効率を高めて、その余力をもって国際線の拡大を指向していると見るが、JALは国内線に於いては競争の激しい幹線に集中するよりも、小需要地方路線をきめ細かくネットして、総合的に競争力を強化するようなネットワーク戦略を選択したと推測する。 そしてそれがATR42の採用に繋がったと推測するのである。

3.JALネットワークに於ける現在の小型機路線

JALが、国内線に於いては「小需要地方路線をきめ細かくネットする戦略」を選択しているとして、この戦略は一定の評価は出来るものの、当然負の部分もあり、その大きなものは地域航空会社4社と使用機材を6機種も抱えていることにある。 しかしその結果として、第2表に掲げるような北海道〜沖縄迄殆ど日本全国を覆う小型機路線ネットワークを形成できているとも言える。

それではHAC、JAC及びRACの路線現状はどんなものなのか、各社別に分析することにする。

(1) HACの場合

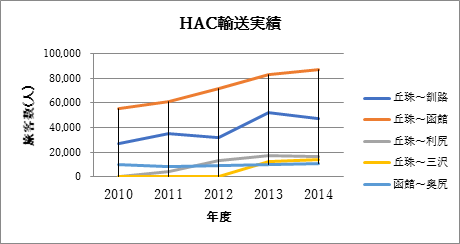

HACは2015年4月ダイヤでは5路線運航しており、第1図にここ5年間の輸送実績を示す。

第 1 図

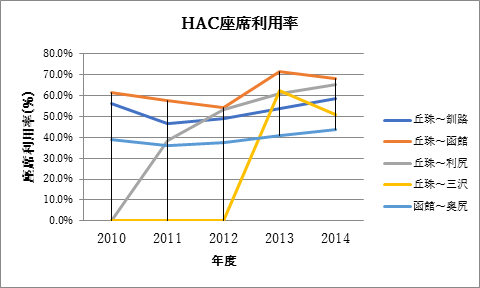

近年、旅客数は増加傾向にはあるが、それでも座席利用率は決して高い訳ではない。 また第2図で明らかなように丘珠〜函館線以外は座席利用率が40〜60%台であり、採算性は良いとは言えない。

第 2 図

5路線のうち丘珠〜利尻線及び函館〜奥尻線は離島航路赤字補助制度の対象になっているが、その他の3路線は商業的に採算をとらなければならない。 HAC路線は主要路線である丘珠〜釧路及び函館線は実質的にANAの新千歳発路線と競合路線であり、これら路線の輸送旅客数は需要の多寡と言うよりも、ANAとの競争環境に基づく結果である。 それで現在HACの抱えている課題は、大型2路線でどこまで収益をあげられるのかどうかと言うことであろう。

(2) JACの場合

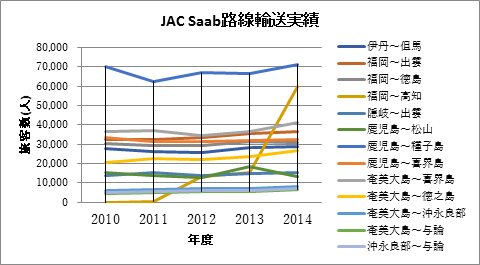

JACは現在Saab340Bを10機運航しているが、運航路線にはSaab340Bだけを使用している路線とDHC-8-Q400と混用している路線がある。 ここではSaab340B単独運航路線を問題として取り上げるが、それらは2015年4月ダイヤ現在で13路線あり、第3図に過去5年間の輸送実績を示す。

第 3 図

それらの路線のうちで最大のSaab340B路線鹿児島〜種子島で凡そ7万人の年間輸送旅客数であるが、その他の路線の輸送旅客数は概ね4万人/年以下である。 また2012年度に開設されて急速に伸びている福岡〜高知線以外は基本的に最近5年間で殆ど需要の増加はなく、今後の増加を期待出来る材料もない。

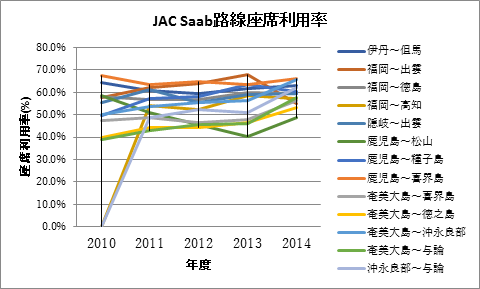

福岡〜高知線にしても近年の開設なので需要が急速に伸びているが、周辺路線の状況から推測すると、多分7万人/年くらいで横ばいになると予想している。 また第4図に第3図と同期間に於ける座席利用率を示しているが、採算割れしそうな座席利用率の路線が大半である。

第 4 図

(3) RACの場合

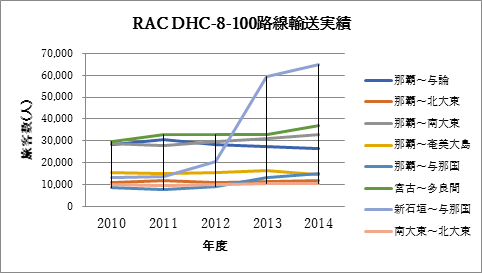

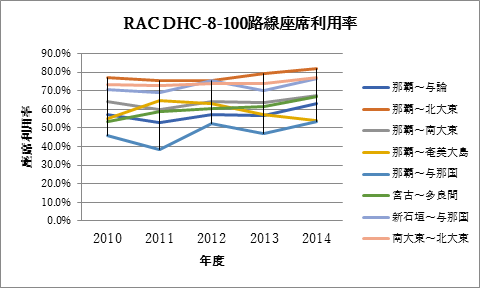

RACは現在DHC8-Q300、1機とDHC-8-100を4機運航しており、DH-8-100だけで運航している路線

は8路線ある。 それらの路線の最近5年間の輸送実績を第5図と第6図に示す。

第 5 図

基本的に年間旅客数3万人程度の路線ばかりであるが、新石垣〜与那国線が2013年度より跳ね上がっている。 その理由は不詳であるが、2013年度から提供座席数が前年度より2倍以上も増加しているので、増便して団体客を大量に送り込んだのではないかと推察している。

第 6 図

4.ANAの小型機事業戦略との比較

この報告はJALグループの小型機事業の戦略に関するものであるが、その比較としてANAグループの戦略にも触れておきたい。 ANAは自社運航便としてはDHC-8-Q400が最小機材であるためか、その路線展開もJALとは異なって居る。 前掲の第2表で両グループの地方別小型機路線数の一覧表を示したが、それを第3表で別の分類をして見る。 なおANAのコードシェア路線数は青字で示しているが、それら路線の使用機はアイベックスがCRJ700(70席)及びCRJ100/200(50席)、オリエンタルエアブリッジがDHC-8-Q200(39席)と、DHC-8-Q400より小型の機材である。

JAL/ANAグループの小型機路線分布

路線起点 |

JALグループ |

ANAグループ |

||

地域内路線 |

他地域間路線 |

地域内路線 |

他地域間路線 |

|

北海道 |

5路線 |

5+2路線 |

5路線 |

4路線 |

東北地方 |

1路線 |

|||

関東地方 |

1路線 |

1路線 |

||

中部地方 |

7路線 |

8+1路線 |

||

近畿地方 |

1路線 |

9+2路線 |

9+2路線 |

|

中国地方 |

1路線 |

|||

四国地方 |

||||

九州地方 |

16+2路線 |

7+3路線 |

3+3路線 |

2路線 |

沖縄地方 |

10路線 |

2路線 |

||

第 3 表

第3表を見るとANAの小型機路線は近畿地方以北に偏っており、そして中部空港と伊丹空港が拠点となっている。 それに対してJALの小型機路線は中部、近畿地方より以南に重心がある。

こう成ったのは多分歴史的経緯からと推測する。 即ちANAウイングスは日本近距離空港、それが発展したエアーニッポンを引き継いだものである。 日本近距離航空はANA、JAL及びJAS(日本エアシステム、当時は東亜国内航空)三社の合弁会社で、稚内〜利尻、礼文と新潟〜佐渡路線に始まったが、その後ANAの単独経営と成ってエアーニッポンに発展した。 そして北海道内路線を丘珠空港を拠点としてDHC-8-Q300で運航していたが、同機が退役してDHC-8-Q400を導入するに伴い、その運航会社としてANAウイングスが設立されて、中部空港と伊丹空港を拠点としてANAの便名で運航されて現在に至っている。

一方のJALの小型機事業は、旧広島空港を拠点として運航していた地域航空会社「西瀬戸エアリンク」の事業を引き継いで、JALのパイロット訓練会社であった「ジャルフライトアカデミー」が地域航空事業に参入したことが始まりである。 そしてそれが発展した現在のJ-AIRに加えてJAS/JALの合併によりJALグループに編入されたJASが設立した地域航空会社、JACとHAC、及び日本トランスオーシャン航空(JTA)が小型機運用の為に設立したRACの4社がJALグループの小型機事業を形成している。

それ故にJALグループの小型機事業とは、これら4社の路線ネットワークと保有機材を併せたものになるが、それは計画的にこのような事業展開になったのではなく、情勢の変化に対処しているうちに、結果として形成されたものと推測している。 そしてそのうちのHAC、JAC及びRACの3社は第三セクター会社であるので、単純に採算性だけを理由に路線を廃止することも出来ず、それで今日迄比較的低需要路線も含めて維持していると推測するのである。

5.ATR42導入に係るJAL戦略

当所は今回のATR42の導入は、JALグループの「小需要地方路線をきめ細かくネットする戦略」に基づくものと推測しているが、注目すべきは今回の発表がHACの運用するSaab340BとRACのDHC-8-100の後継機については触れていないことである。 しかし、公式発表は無かったように思うが、RACについては昨年の7月に次期機材としてDHC-8-Q400を候補にあげ、その仕様は「客席50席+貨物室」の客貨型とすることを発表していたが、今年の6月末にDHC-8-Q400、5機について登録記号を予約したので、採用を決定し既に発注したと見られる。 これでRACはJACとは別に自社の路線性格に合わせた機材を導入することになった。 JALがSaab340BとDHC-8-100/Q300を退役させて新造機を導入しようとすれば、退役機の客席数にもっとも近いATR42(48席)が現在生産されている唯一の50席級ターボプロップ機であるので、旅客型で対処しようとすれば現実問題としてATR42の導入しか選択肢はない。 ところが、RACは客貨型のDHC-8-Q400を導入すると言う妙策で問題解決してしまった。

一方、JACにはATR42導入は決まったことであるから、どのような形で運用されるのか予想すると、前掲の第3図と第4図を見るごとくJACのSaab340Bの単独運航路線のうちでATR42を経済的に投入することのできる需要のある路線は、鹿児島〜種子島線しかない。 これからすれば、JACのATR42はSaab340Bの後継と言っても、それは現在DHC-8-Q400と混用されている路線のSaab340Bに対しては適切であっても、Saab340Bが単独運航している路線については提供座席数が供給過剰になってしまう。 それでも、全てのSaab340BをATR42と交替する合理性があるとすれば、それは2機種のフリートを保持するよりもATR42、一機種とした方が経済性が良いと見込まれる場合である。 しかしJACの現在のSaab340B単独運航路線でATR42を投入するには需要が不足する離島路線でも、廃止に地元の理解を得ることが難しいので、当分の間は「ATR42一機種に統一し、需要の少ない路線は全体収益による内部補助と離島航空事業助成により路線を維持する」と見るが、長期的には採算性の悪い路線からは撤退して行くのであろう。

歴史を遡ると、往時に奄美諸島間路線はYS-11(64席)で運航していたので機材が大き過ぎて低座席利用率に苦しみ、その対策として旧日本エアシステム(当時は東亜国内航空)は1983年に奄美諸島内路線を分離してDornier 228-200(19席)を運航するJACを創立した。 その時に地元とこれらの路線の継続運航を約束しており、その担保として地元市町村がJACの株式の40%を保有している。 しかしその約束は文書化されて居らず、当時の関係者もいなくなっている。 それでJACが全てのSaab340BをATR42と交替させるとすれば、明らかに採算性が悪化する奄美諸島内路線の維持について、過去の歴史を繰り返すことに成らないか懸念するのである。

ここで注目することは、HACについてはこの一連の次期機材計画の中で触れられていないことである。

第2章に述べたごとく、HAC路線の現状を基礎とすれば、ATR42を投入するには需要規模が小さ過ぎ、

もしHACにATR42を導入する理由を探すとすれば、道内路線でANAとの競合を拡大するしかない。

ところがANAに対する競争力の強化策としては新たな投資を必要とするATR42導入だけではなく、J-AIRの道内路線参入の拡大という方法もある。 J-AIRは現在既にCRJ200(50席)にて新千歳〜女満別線を運航しており、それを釧路線や函館線等に拡大するには大きな問題があるとは考えられない。 更にJ-AIRがCRJ200をEmbraer 170(76席)に交代しても、ANAのDHC-8-Q400(74席)とほぼ同等の座席数なので、機材が大きすぎると言うそしりを受けることはあるまい。 またジェット機の投入はターボプロップ機であるDHC-8-Q400に対してイメージとして優位にたてると予想されるので、道内路線に於けるシェア拡大に有効な手段になろう。 更に道内路線を全てジェット機とするには札幌の拠点空港を丘珠空港から新千歳空港にする必要があるが、それで丘珠基地を廃止出来るのでそこから生ずるコスト削減も期待出来るのである。

加えてJACがATR42に機材交代することは、HACにとって重大な結果を招くことになる。 それはHACがSaab340の運航支援をJACに全面的に依存していることにある。 JACがATR42に機種交代してSaab340Bの運航支援体制を閉鎖した時は、即ちHACもSaab340Bを運航出来なくなることを意味する。

最近、JACはSaab340B、JA8887をオーストラリアに売却した。 もしこの機材をHACに移管すれば、安い投資で当面の強化策にはなるのだが、JALはそうしなかった。 それで現状以上にHACを強化拡大せず、状況の変化による自然消滅を狙っていると憶測するのである。 今HACの将来について触れて波風を立たせるよりも、その時がくれば地元北海道がなんと言おうと、道内路線の運航をJ-AIR担当にしようとJALは考えているからではないか。 その時にはJ-AIRに移管したくない低需要路線を廃止することによってネットワークの合理化もできるようになる。 そう考えて行けばATR42の導入がHACにまで及んで居らず、一連の発表のなかでHACが触れられていないのも理解出来るのである。 JALは昨年10月にHACを子会社化したが、引き取ってはみたものの重荷に成って来たのかも知れないが、更に勘ぐればここで完全に整理しようとして引き取ったのかも知れない。 いずれにせよ、JALはHACを最終的には整理しようと考え始めたのではないだろうか。 そこから当所は、JALグループの小型機運航会社4社の将来について、今回のATR42の導入と今迄の経緯から次のように予測するのである。

1. J-AIRは、主として国内線の比較的低需要且つ長距離路線を運航しており、引き続き増強、拡大して行く。

2. JACはATR42(50席)8機をもって現在保有しているSaab340B(36席)10機を退役させるが、現有のDHC-8-Q400と併せて、引き続き主として伊丹及び鹿児島発路線を運航して行く。

3. HACは現有のSaab340Bの運航支援を全面的にJACに依存しているので、JACがSaab340Bを退役させてその運航支援体制を閉鎖した時に、HACはSaab340Bを運航出来なくなる。 その時点でHAC路線は、J-AIRが運航するに適当な路線はJ-AIRに移管するが、不適当な路線は撤退することになろう。 そうなるとHAC自体の存続理由がなくなる可能性が出てくる。

4. RACについては、「50席+貨物室」仕様DHC8-Q400を導入して、従前通り沖縄諸島間路線をJTAとともに運航する。

前4項に予測したシナリオが実現すると、JALグループは30席級機運用を廃止することになり、現在の6機種運用がDHC-8-Q400とATR42の2機種になるが、それがJALの戦略の狙いではないのだろうか。

30席級機を全機退役させれば、相当数の低需要路線を廃止する口実が出来ることにもなる。 RACは、DHC-8-Q400の運航支援をJACに委託することも考えられ、それはグループ全体のコスト削減に貢献することは間違いない。 要するに建前としては「小需要地方路線をきめ細かくネットする戦略」の継続ではあるが、小需要路線の基準を実質的に底上げして収益性を改善し、運航支援体制の共同化によりコスト削減することに成る。 そこに疑問が呈されるのは、いくら不採算だと言っても容易に路線から、特に離島路線から撤退できるのかと言うことであろう。

かってANAが羽田〜三宅島線を廃止した理由は、DHC-8-Q300が退役したが後継機となるDHC8-Q400では三宅島空港の1200m滑走路での運用は自信がないと言う理由であった。 DHC-8-Q400の1200m滑走路での運用は、JACが沖永良部空港と与論空港に乗り入れているので可能と思うのだが、ANAは押し切ってこの路線から撤退してしまった。 多分ANAの本音は、羽田〜三宅島線に赤字を覚悟して迄路線を維持する理由はないと考えたのであろう。 JACがSaab340BをATR42と交代させると低座席利用率となり採算が取れないとの理由で撤退することは、安全確保を前面に出した理由よりは迫力に欠けるものの、全く通らない訳ではなさそうである。 航空法第107条の二(運航計画等)の3項では路線廃止には原則6ヶ月前に国土交通大臣に届け出れば良いので、JALがこの条項に基づいて届け出ればどんな路線についても撤退することができる。 但し現実的には撤退しにくい離島路線についてはATR42を導入するが、離島航空事業助成に加えて、関係地方自治体に更なる助成を要求して運航を継続することもありそうである。

最終的には、JALグループの30席級機をすべて退役させ、DHC-8-Q400とATR42の2機種運用とすること、及びこの際JALの小型機事業で地理的にも隔離しているHACも整理してしまおうと言うのが、ATR42に関わるJALグループの戦略の狙いではないかと思料するのである。

6.総括

JACにATR42を導入するJALグループの小型機事業戦略は、直接的にはJALの国内線ネットワークの西半分の大きな部分を担当するJACの補強にあるのは間違いないと思う。 今やJACのいないJALの国内線ネットワークは考えられない。 例えば福岡発21路線のうち8路線、鹿児島発11路線のうち9路線をJACが運航している。 しかし、全てのSaab340BをATR42と置換するのは、路線によっては供給過剰となって採算性を低下させる恐れがある。 いずれ全ての離島路線にもATR42と交代することになると予想するが、その時はこの問題に直面することになる。 しかしこの計画で近い将来にはJACとRACの使用機種のうちDHC-8-Q400が共通機材になるで、運航支援体制の一体化も容易であろう。 それによるコスト削減効果は相当大きいと推測され、それが今回のATR42導入に係るJAL戦略の一つの目的ではないかと推量するのである。 この報告ではHACとRACにATR42が導入される可能性はないと見ており、実際の発注も確定8機+option1機でこれはまさにJAC分だけと見られるが、それではどのような使い方を想定して、今回の発注に14機もの購入権を付加したのかと言う疑問は残っている。

実はJACにDHC-8-Q400導入を決定した当時、筆者はJACの路線にはATR72の方が適当である旨を会社に進言しその主旨は理解して貰ったが、既に発注手続きが進んでいてDHC-8-Q400が導入された経緯があった。 それで希望的観測をすると、将来的にはDHC-8-Q400をATR72と交代することも視野にあるのではないかと思うのである。 そうでもしないと14機のATRは使い切れまい。

更に、この報告に於いて行った分析は、思わぬ結果も引き出してしまった。 JACはATR42をSaab340Bの後継機として導入するのであるが、それは必ずしもSaab340B路線問題の完全な解決と成らないと言うことである。 JACには、そしてHACとRACにもATR42が大きすぎる路線が多く、それらは供給過剰による採算性悪化と言う新たな問題を抱え込む可能性が大きい。 RACは前述の通り客貨型DHC-8-Q400の導入で独自に対処した。 JACは多分、低需要路線の整理で問題解決しようとすると推測するが、HACについてはJ-AIRの影が大きくATR42の導入もままならず、それ以前にJACからのSaab340Bに対する運航支援の停止により会社の存続すら危うくなる可能性があると憶測するのである。

実はSaab340BやDHC8-100/200などの30席級機は世界中で現在でも1,000機以上運航されていると推測するが、その後継機問題は世界的な問題なのである。 それら30席級機の運航している路線のすべてに、50席級機と交代出来るよう需要が増加する見込みがあるとは考えられず、運航地域航空会社のすべてが50席級機を導入出来るような財務力を有しているとも思えぬ。 今回のATR42の発注からJALグループの小型機事業戦略を推測して見たのだか、まだ不透明な部分も多い。 それで14機もの購入権が発動される時、どのような将来展望の基づくのか見守って行きたい。以上