Ref.No.2018.11 2018.12.12

日本の国内航空路線の廃止

- 告の目的

前報告Ref.No.2018.10「北海道内交通網の再編成」にてJR北海道の廃線の影響について検討したが、読み返してみると、その報告ではJR北海道が廃線を促進する悪者で、それを補完する航空が白馬の騎士のようになっていることに気がついた。 それでは航空は本当に路線廃止などしないで地域に貢献した白馬の騎士であったのか、検証して見ることにした。

- 調査期間及び基礎データ

2000年から2018年までの4月にJTBが発行した時刻表に掲載されている航空ダイヤを今回の調査の基礎データとした。 毎年4月時点だけのダイヤを参照しているので、年度内の路線の変化は反映していないが、大局的には我が国の国内航空路線の運航傾向が把握できたと考えている。

- 日本の国内路線数の変化

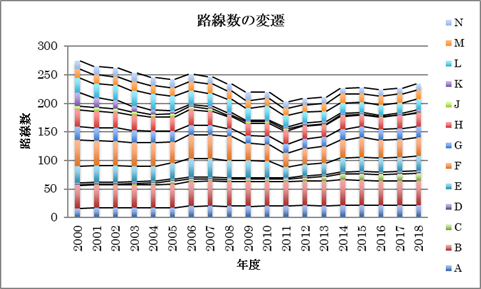

調査期間内に日本の国内線は延べ391路線が運航されたが、各年4月時点の運航路線数として見ると、2000年の275路線が2018年では234路線に減少している。 この期間に廃止された路線数は、同期間内に相当数の新設路線があるから単純にその差である41路線とは言えない。 調査期間における運航路線数の変遷を第1図に示したが、2000年から2007年までは漸減傾向であったが2008年から2011年までは減少ペースが加速されて居る。 以後は現在まで漸増傾向にある。 なお調査期間を通じて運航された路線数は140路線で延べ路線数の35%である。

第 1 図

なお第1図は、第1表に示すように2000年から2018年までの間運航された全391路線を、地域別に分類して、それらをアルファベットで表示した。 第2表では2000年と2018年の路線数の変化を示した。

国内線路線の分類

類別 |

運航路線 |

区間 |

路線数 |

A |

幹線 |

新千歳、羽田、成田、伊丹、関西、神戸、福岡及び那覇の各空港を相互に接続する路線 |

24 |

B |

羽田発路線 |

羽田空港起点の路線 |

46 |

C |

成田発路線 |

成田空港起点の路線 |

18 |

D |

調布発路線 |

東京都調布空港を起点とした伊豆諸島への路線。 |

4 |

E |

中京地区発路線 |

中部国際空港及び愛知県営名古屋空港を起点とする路線 |

58 |

F |

関西地区発路線 |

大阪国際空港、関西国際空港及び神戸空港を起点とする路線 |

64 |

G |

福岡発路線 |

福岡空港を起点とする路線 |

29 |

H |

札幌発路線 |

新千歳空港及び札幌(丘珠)空港を起点とする路線 |

41 |

J |

北海道地域路線 |

上記以外の空港を接続する路線 |

8 |

K |

本州・四国地方都市発路線 |

三沢、仙台、静岡、隠岐、広島、広島西、松山空港等地方発路線 |

28 |

L |

四国・九州内都市発路線 |

真山、長崎、鹿児島等の四国・九州内都市起点路線と関連離島路線 |

32 |

M |

那覇発路線 |

那覇発本土空港行き路線 |

21 |

N |

沖縄県内路線 |

沖縄県下の離島路線 |

18 |

第 1 表

2000年/2018年の路線数変化

類別 |

運航路線 |

路線数 |

増減 |

備考 |

|

2000年 |

2018年 |

||||

A |

幹線 |

16 |

22 |

+6 |

成田、神戸空港関連路線の増加 |

B |

羽田発路線 |

41 |

42 |

+1 |

伊豆路線減少と中部、岩国線の開設 |

C |

成田発路線 |

1 |

14 |

+13 |

羽田路線と二重構造に |

D |

調布発路線 |

3 |

4 |

+1 |

羽田〜三宅島線が移動 |

E |

中京地区発路線 |

29 |

26 |

-3 |

中京地区〜中国、四国路線の減少 |

F |

関西地区発路線 |

46 |

32 |

-14 |

伊丹、関西からの重複区間の整理 |

G |

福岡発路線 |

23 |

19 |

-4 |

離島路線の縮小 |

H |

札幌発路線 |

29 |

24 |

-5 |

新千歳発長距離路線の減少 |

J |

北海道地域路線 |

7 |

1 |

-6 |

札幌以外の都市間路線廃止 |

K |

本州・四国地方都市発路線 |

24 |

5 |

-19 |

早い段階で路線廃止が進行 |

L |

九州内都市発路線 |

25 |

18 |

-7 |

九州〜中国、四国路線の減少 |

M |

那覇発路線 |

16 |

16 |

0 |

|

N |

沖縄県内路線 |

15 |

11 |

-4 |

慶良間、多良間、波照間線の廃止 |

計 |

275 |

234 |

-41 |

|

|

第 2 表

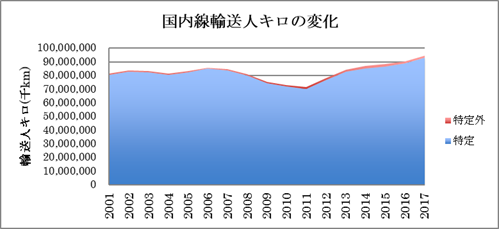

第2表に見るごとく、首都圏空港からの路線は増加しているが、その他の地域は沖縄県内路線が変化なしであったのを除けば、軒並み減少傾向にある。 これは多分経済の首都圏集中を反映したのではないかと推測する。 こところが、路線数は減少しても第2図に示すように輸送量-国内航空の輸送人キロの減少にはなっていない。 これは廃止路線には零細路線が多く、その廃止による輸送量の減少分を大型路線の成長で相殺し、さらにそれ以上に市場を成長させる余力があった結果と分析して居る。

第 2 図

第2図で「特定」とあるのは国土交通省が設定した区分で「100席または最大離陸重量が50tを超える航空機を使用して行う航空運送事業者」を、「特定外」とは「それ以外の事業者」を指している。

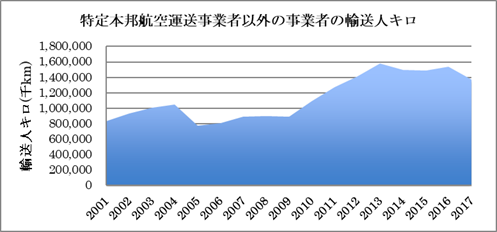

第 3 図

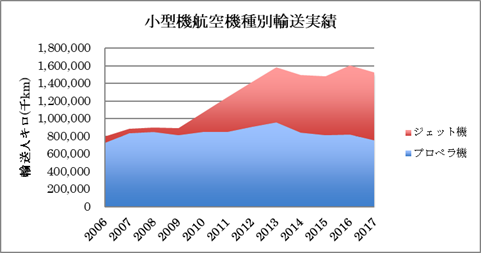

第2図に示す全体の輸送量の中では、「特定外」は一線にしか図示されていないので、それだけを拡大したのが第3図である。 「特定外」輸送量の2005年度の落ち込みは、この年から「それ以外の事業者」であったエアーセントラル(ANAウイングスの前身)とジェイエア(J-Air)の輸送実績は、それぞれ「100席または最大離陸重量が50tを超える航空機を使用して行う航空運送事業者」であるANAとJALの統計に含めるようになったからである。 また特定外」の輸送量が2011年度から急増しているのは、FDAとIBXの小型ジェット便の急増によるものでジェット機とプロペラ機の輸送量に分けて示した第4図を見ると明白に理解できる。 路線の性格として小型ジェット機路線は中大型機の路線網を補完するものと考えられるが、そこから中長距離路線の成長が著しいことが読み取れる。 一方、プロペラ機の路線はまさに地域航空そのものであり、それらの路線は全く成長しておらず、近年には縮小傾向が見られる。 近年の縮小の主因は、JACの路線のうちで比較的需要の大きい路線が、J-Airに移管されつつあることにあると分析している。

第 4 図

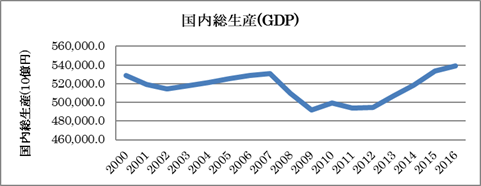

輸送人キロの変動は、国内総生産(GDP)の変動に影響されていることは経験的に明らかになので、GDPの変動を第5図に示すが、輸送人キロのグラフの形はGDPのそれに相似していることがわかる。

2007年度からの減少傾向は景気の低迷、GDPの低迷が主因と見られるが、2011年3月に発生した東日本大震災の影響は2007年度からの景気の回復を足踏みさせたように思う。

第 5 図

近年の経済予測では、近い将来に大きな経済成長は期待できないようなので、そうであれば航空需要についても大幅な成長は期待しない方が良さそうである。

- 空港事情の変化による路線の変化

路線の開設・廃止は基本的には需要の変動に基づくと見ているが、それとは別に運用環境の変化、具体的には使用空港の事情の変化に影響されたケースも5件が発生している。

1.2001年1月25日広島空港供用開始。

新広島空港の供用開始により定期便の大部分は新空港に移転したが、旧広島空港(広島西飛行場)で

も2010年10月までは一部地域航空路線が運航されていたが、2012年11月に廃港になった。

2.2005年2月17日中部国際空港供用開始。

中部国際空港の供用開始により名古屋(小牧)空港から定期路線は一部の路線を除外して全て中部国

際空港に移転したが、2011年から名古屋空港にも地域航空便が就航するようになった。

3.2006年2月16日神戸空港供用開始。

関西地区では大坂国際空港(伊丹)、関西国際空港及び神戸空港の三空港が利用できることになった。

4.2009年6月4日静岡空港供用開始。

静岡県内に初めて民間空港が誕生し、FDA開業のきっかけとなった。

5.2013年3月7日新石垣空港供用開始。

この空港は石垣空港の滑走路長が1500mで大型機が運航できなかったが地形上滑走路延長がで

きないので、別の場所に2000m滑走路を持つ新石垣島空港を建設したもので、石垣空港の運航路

線は新空港に移転した。

しかし、以上の空港事情の変化により路線の大部分は新空港に振り替えられ、利用空港の移動による廃止路線は広島西空港関連で1路線あっただけである。

新空港開港に伴う路線再編成

新空港 |

再編成 |

廃止路線 |

振替路線 |

備考 |

広島西空港廃止 |

|

広島西〜新潟 |

|

空港廃港時に運航していた唯一の路線 |

中部国際空港 供用開始 |

中部線に 振替 |

名古屋〜新千歳 |

中部〜新千歳 |

|

成田〜名古屋 |

成田〜中部 |

但し名古屋線も2006年度まで運航 |

||

名古屋〜女満別 |

中部〜女満別 |

|

||

名古屋〜釧路 |

中部〜釧路 |

中部線は2010年度まで運航 |

||

名古屋〜旭川 |

中部〜旭川 |

|

||

名古屋〜函館 |

中部〜函館 |

|

||

名古屋〜青森 |

中部〜青森 |

中部線は2010年度まで運航 |

||

名古屋〜秋田 |

中部〜秋田 |

|

||

名古屋〜仙台 |

中部〜仙台 |

|

||

名古屋〜福島 |

中部〜福島 |

中部線は2008年度まで運航 |

||

名古屋〜新潟 |

中部〜新潟 |

中部線は2010年度まで運航 |

||

名古屋〜鳥取 |

中部〜鳥取 |

中部線は2006年度まで運航 |

||

名古屋〜米子 |

中部〜米子 |

中部線は2010年度まで運航 |

||

名古屋〜徳島 |

中部〜徳島 |

中部線は2010年度まで運航 |

||

名古屋〜松山 |

中部〜松山 |

中部線は2010年度まで運航 |

||

名古屋〜福岡 |

中部〜福岡 |

|

||

名古屋〜大分 |

中部〜大分 |

|

||

名古屋〜熊本 |

中部〜熊本 |

|

||

名古屋〜宮崎 |

中部〜宮崎 |

|

||

名古屋〜鹿児島 |

中部〜鹿児島 |

|

||

名古屋〜那覇 |

中部〜那覇 |

|

||

名古屋〜石垣 |

中部〜石垣 |

中部線は2006年度まで運航 |

||

中部線開設 |

|

中部〜福島 |

|

|

名古屋空港に残留 |

名古屋〜帯広 |

|

2010年まで運航 |

|

名古屋〜山形 |

|

2010年まで運航 |

||

名古屋〜高知 |

|

2010年まで運航 |

||

名古屋〜出雲 |

|

2004年度まで運航 |

||

新石垣空港供用開始(続) |

新石垣空港へ移転 |

東京〜石垣 |

東京〜新石垣 |

|

中部〜石垣 |

中部〜新石垣 |

|

||

関西〜石垣 |

関西〜新石垣 |

|

||

福岡〜石垣 |

福岡〜新石垣 |

|

||

宮古〜石垣 |

宮古〜新石垣 |

|

||

石垣〜与那国 |

新石垣〜与那国 |

|

第 3 表

また新空港建設ではないが、同じ都市区間であっても伊丹から関西に、並びに丘珠から新千歳へ移転、或いはその逆のケースが発生しているが、これらのケースは使用空港や運航航空会社が代わっても区間輸送機関としての機能は変わらないので、これらは路線廃止とは取り扱わないことにする。

- 路線の廃止とその理由

調査期間内に廃止された111路線について、その理由を探求して一覧表にしたのが第4表である。

この表で「廃止前平年度」の輸送実績を記載しているのは、廃止路線を通年運行した場合の需要規模をイメージする助けとするためである。 また一般的な損益分岐利用率の60%以下の利用率は赤字で示した。

廃止路線とその理由

類別 |

区間 |

路線廃止前の運航状況 |

廃止前平年度 |

備考及び推測廃止理由 |

|||

年度 |

機種 |

便/日 |

旅客数 |

利用率 |

|||

A |

神戸〜福岡 |

2011 |

737-800 |

2 |

5,507 |

20.7% |

低座席利用率、伊丹〜福岡線に集約 |

A |

新千歳〜那覇 |

2008 |

777-300 |

1 |

59,981 |

60.0% |

季節運航、低座席利用率 |

A |

成田〜神戸 |

2013 |

737-800 |

1 |

7,299 |

48.0% |

期間運航、成田〜伊丹線に集約 |

B |

東京〜大島 |

2016 |

737-700 |

1 |

11,033 |

14.1% |

低座席利用率 |

B |

東京〜三宅島 |

2015 |

DHC8-300 |

1 |

15,007 |

35.9% |

低座席利用率 |

B |

大島〜八丈島 |

2010 |

737-500 |

1 |

9,532 |

11.4% |

低座席利用率 |

C |

成田〜旭川 |

2015 |

737-800 |

1 |

50,943 |

42.3% |

低座席利用率 |

C |

成田〜米子 |

2015 |

737-800 |

1 |

37,384 |

52.9% |

期間運航、低座席利用率 |

C |

成田〜高知 |

2015 |

A320 |

2 |

|

|

実際には運航しなかった模様 |

E |

中部〜稚内 |

2009 |

737-700 |

1 |

14,235 |

57.5% |

季節運航、経由便利用に変更 |

E |

中部〜釧路 |

2011 |

MD-90 |

1 |

53,851 |

59.6% |

季節運航、経由便利用に変更 |

E |

名古屋〜帯広 |

2011 |

CRJ200 |

1 |

19,228 |

51.3% |

低座席利用率 |

E |

中部〜青森 |

2011 |

MD-90 |

2 |

92,245 |

47.0% |

低座席利用率 |

E |

中部〜花巻 |

2011 |

MD-90 |

2 |

96,096 |

47.0% |

低座席利用率 |

E |

名古屋〜山形 |

2011 |

CRJ200 |

1 |

14,337 |

39.6% |

低座席利用率 |

E |

中部〜福島 |

2008 |

DHC8-Q400 |

1 |

15,439 |

28.9% |

低座席利用率 |

E |

中部〜茨城 |

2015 |

737-800 |

1 |

16,793 |

26.5% |

期間運航、低座席利用率 |

E |

中部〜鳥取 |

2006 |

Fokker50 |

1 |

16,041 |

51.1% |

低座席利用率 |

E |

中部〜米子 |

2011 |

DHC8-Q400 |

1 |

22,150 |

41.1% |

低座席利用率 |

E |

名古屋〜出雲 |

2005 |

CRJ200 |

2 |

20,374 |

48.9% |

低座席利用率 |

E |

中部〜徳島 |

2011 |

DHC8-Q400 |

1 |

15,439 |

28.9% |

低座席利用率 |

E |

名古屋〜高松 |

2003 |

Fokker50 |

2 |

39,998 |

50.8% |

低座席利用率 |

E |

名古屋〜佐賀 |

2003 |

A320 |

1 |

53,285 |

52.4% |

低座席利用率 |

F |

関西〜稚内 |

2009 |

737-500 |

1 |

17,225 |

58.1% |

季節運航、経由便利用に変更 |

F |

関西〜女満別 |

2014 |

737-700 |

1 |

34,074 |

53.1% |

低座席利用率、経由便利用に変更 |

F |

関西〜釧路 |

2009 |

MD-81 |

1 |

26,446 |

66.5% |

季節運航、経由便利用に変更 |

F |

関西〜帯広 |

2009 |

MD-81 |

1 |

25,602 |

65.2% |

季節運航、経由便利用に変更 |

F |

関西〜旭川 |

2012 |

737-800 |

1 |

75,543 |

67.6% |

経由便利用に変更 |

F |

関西〜函館 |

2015 |

CRJ200 |

1 |

82,038 |

54.5% |

低座席利用率、伊丹〜函館線に集約 |

F |

関西〜青森 |

2002 |

MD-81 |

1 |

7,411 |

36.7% |

低座席利用率、伊丹〜青森線に集約 |

F |

伊丹〜大館能代 |

2011 |

DHC8-Q400 |

1 |

22,043 |

40.0% |

低座席利用率、経由便利用に変更 |

F |

伊丹〜庄内 |

2009 |

CRJ200 |

1 |

14,179 |

44.4% |

低座席利用率、経由便利用に変更 |

F |

伊丹〜松本 |

2011 |

DHC8-Q400 |

1 |

20,009 |

38.7% |

低座席利用率 |

F |

伊丹〜萩・石見 |

2011 |

DHC8-Q400 |

1 |

20,325 |

37.9% |

低座席利用率 |

F |

伊丹〜徳島 |

2002 |

YS-11/340B |

3 |

72,244 |

48.3% |

低座席利用率 |

F |

関西〜高松 |

2003 |

737-200 |

2 |

39,314 |

36.4% |

低座席利用率 |

F |

伊丹〜佐賀 |

2011 |

DHC8-Q400 |

2 |

44,987 |

42.3% |

低座席利用率 |

F |

神戸〜熊本 |

2013 |

737-800 |

1 |

24,714 |

38.8% |

低座席利用率、伊丹〜熊本線に集約 |

F |

伊丹〜種子島 |

2010 |

DHC8-Q400 |

1 |

17,868 |

34.6% |

低座席利用率、経由便利用に変更 |

F |

神戸〜石垣 |

2011 |

737-400 |

1 |

75,970 |

70.0% |

関西〜石垣線に集約 |

G |

福岡〜青森 |

2008 |

MD-81 |

4/W |

31,204 |

54.9% |

低座席利用率、経由便利用に変更 |

G |

福岡〜秋田 |

2001 |

A320 |

1 |

9.598 |

51.5% |

低座席利用率、経由便利用に変更 |

G |

福岡〜福島 |

2006 |

737-200 |

1 |

38,456 |

40.4% |

低座席利用率、経由便利用に変更 |

G |

福岡〜米子 |

2005 |

Fokker50 |

1 |

19,108 |

48.1% |

低座席利用率 |

G |

福岡〜高松 |

2005 |

YS-11 |

2 |

36,190 |

50.4% |

低座席利用率 |

G |

福岡〜壱岐 |

2003 |

DHC8-200 |

2 |

14,304 |

31.3% |

機材の退役 |

G |

福岡〜上五島 |

2004 |

BN-2 |

3 |

9,555 |

57.6% |

機材の退役 |

G |

福岡〜小値賀 |

2004 |

BN-2 |

2 |

4,241 |

38.3% |

低座席利用率 |

H |

新千歳〜紋別 |

2001 |

737-200 |

1 |

1,398 |

48.0% |

季節運航、低座席利用率 |

H |

丘珠〜紋別 |

2004 |

DHC8-300 |

1 |

14,277 |

47.9% |

季節運航、低座席利用率 |

H |

新千歳〜旭川 |

2012 |

737-800 |

3 |

45,105 |

19.1% |

機材回航の廃止 |

H |

新千歳〜帯広 |

2007 |

Beech1900 |

1 |

2,475 |

31.3% |

低座席利用率 |

H |

新千歳〜三沢 |

2008 |

MD-81 |

1 |

37,262 |

37.6% |

低座席利用率 |

H |

新千歳〜庄内 |

2006 |

A320 |

1 |

19,605 |

32.2% |

季節運航、低座席利用率 |

H |

新千歳〜広島西 |

2003 |

CRJ200 |

1 |

13,423 |

47.6% |

低座席利用率、広島線に集約 |

H |

新千歳〜山口宇部 |

2002 |

A320 |

4/W |

27,959 |

40.6% |

季節運航、経由便利用に変更 |

H |

新千歳〜高松 |

2002 |

767 |

1 |

84,865 |

49.7% |

季節運航、低座席利用率 |

H |

新千歳〜高知 |

2001 |

A320 |

1 |

24,142 |

62.6% |

季節運航、経由便利用に変更 |

H |

新千歳〜鹿児島 |

2004 |

737-200 |

1 |

21,097 |

55.6% |

季節運航、経由便利用に変更 |

J |

函館〜女満別 |

2007 |

Beech1900 |

2 |

11,100 |

43.7% |

低座席利用率 |

J |

函館〜釧路 |

2012 |

Saab340B |

1 |

9,621 |

38.6% |

低座席利用率 |

J |

函館〜帯広 |

2007 |

Beech1900 |

2 |

8,328 |

45.8% |

低座席利用率 |

J |

函館〜旭川 |

2013 |

Saab340B |

1 |

2,936 |

30.4% |

低座席利用率 |

J |

稚内〜利尻 |

2003 |

DHC-6 |

1 |

6,217 |

33.8% |

低座席利用率 |

J |

稚内〜礼文 |

2003 |

DHC-6 |

1 |

3,436 |

27.4% |

低座席利用率 |

J |

旭川〜釧路 |

2008 |

Saab340B |

1 |

9,423 |

36.8% |

低座席利用率 |

K |

三沢〜函館 |

2015 |

Saab340B |

1 |

811 |

9.8% |

低座席利用率 |

K |

仙台〜函館 |

2006 |

737-200 |

1 |

24,362 |

50.6% |

季節運航、低座席利用率 |

K |

花巻〜新潟 |

2001 |

Jetstream31 |

1 |

2,696 |

29.8% |

低座席利用率 |

K |

仙台〜岡山 |

2005 |

MD-81 |

1 |

37,963 |

57.6% |

低座席利用率 |

K |

仙台〜広島西 |

2002 |

CRJ200 |

1 |

7,731 |

32.6% |

低座席利用率、仙台〜広島線に集約 |

K |

茨城〜米子 |

2015 |

737-800 |

1 |

|

|

実績なし |

K |

仙台〜高松 |

2005 |

MD-81 |

1 |

26,049 |

52.9% |

低座席利用率 |

K |

新潟〜佐渡 |

2009 |

BN-2 |

4 |

12,525 |

54.8% |

航空会社の撤退 |

K |

福島〜帯広 |

2001 |

737-400 |

1 |

|

|

実績なし |

K |

福島〜函館 |

2001 |

Fokker50 |

1 |

12,121 |

59.8% |

低座席利用率 |

K |

小松〜出雲 |

2001 |

Jetstream31 |

6/W |

6,437 |

55.1% |

低座席利用率 |

K |

広島〜函館 |

2003 |

737-200 |

18/M |

13,946 |

52.9% |

低座席利用率 |

K |

広島〜青森 |

2002 |

737-200 |

13/M |

12,064 |

62.2% |

期間運航、経由便利用に変更 |

K |

広島〜宮崎 |

2003 |

737-200 |

1 |

30,604 |

33.4% |

低座席利用率 |

K |

広島〜石垣 |

2002 |

737-200 |

1 |

22,448 |

49.4% |

低座席利用率 |

K |

広島西〜新潟 |

2005 |

CRJ200 |

1 |

16,734 |

46.7% |

低座席利用率 |

K |

広島西〜富山 |

2001 |

Fokker50 |

1 |

7,600 |

35.6% |

低座席利用率 |

K |

広島西〜小松 |

2001 |

Saab340B |

1 |

6,437 |

55.1% |

低座席利用率 |

K |

広島西〜南紀白浜 |

2001 |

Jetstream31 |

1 |

3,370 |

28.4% |

低座席利用率 |

K |

広島西〜鳥取 |

2001 |

Jetstream31 |

3 |

13,781 |

44.1% |

低座席利用率 |

K |

広島西〜出雲 |

2004 |

Jetstream31 |

2 |

13,374 |

51.5% |

低座席利用率 |

K |

広島西〜高知 |

2004 |

Jetstream31 |

1 |

9,693 |

34.4% |

低座席利用率 |

K |

松山〜松本 |

2002 |

Saab340B |

1 |

6,983 |

38.2% |

低座席利用率 |

L |

長崎〜上五島 |

2006 |

BN-2 |

2 |

4,671 |

44.5% |

機材の退役 |

L |

長崎〜小値賀 |

2006 |

BN-2 |

2 |

3,092 |

29.3% |

機材の退役 |

L |

熊本〜松山 |

2009 |

DHC8-100 |

1 |

12,398 |

48.8% |

低座席利用率 |

L |

熊本〜静岡 |

2012 |

Embraer170 |

1 |

23,347 |

41.8% |

低座席利用率 |

L |

宮崎〜岡山 |

2005 |

Saab340B |

1 |

13,552 |

52.1% |

低座席利用率 |

L |

宮崎〜高知 |

2007 |

Saab340B |

1 |

10.595 |

53.1% |

低座席利用率 |

L |

宮崎〜松山 |

2005 |

Saab340B |

1 |

12,181 |

46.5% |

低座席利用率 |

L |

宮崎〜長崎 |

2009 |

DHC8-200 |

1 |

11,680 |

41.6% |

低座席利用率 |

L |

鹿児島〜小松 |

2001 |

737-200 |

1 |

19,340 |

41.6% |

期間運航、低座席利用率 |

L |

鹿児島〜岡山 |

2011 |

Saab340B |

2 |

22,339 |

43.3% |

低座席利用率 |

L |

鹿児島〜広島西 |

2011 |

SaaB340B |

3 |

34,669 |

47.3% |

低座席利用率 |

L |

鹿児島〜高松 |

2011 |

SaaB340B |

1 |

11,925 |

46.2% |

低座席利用率 |

L |

鹿児島〜長崎 |

2013 |

DHC8-200 |

1 |

5,898 |

26.3% |

低座席利用率 |

M |

那覇〜福島 |

2009 |

737-400 |

1 |

69,551 |

62.1% |

経由便利用に変更 |

M |

那覇〜米子 |

2015 |

737-800 |

1 |

59,981 |

47.0% |

季節運航、低座席利用率 |

M |

那覇〜出雲 |

2004 |

MD-81 |

16/M |

4,024 |

67.3% |

季節運航、経由便利用に変更 |

M |

那覇〜高知 |

2009 |

737-400 |

3/W |

24,242 |

51.9% |

低座席利用率、経由便利用に変更 |

M |

那覇〜大分 |

2008 |

A320 |

1 |

54,275 |

45.3% |

低座席利用率 |

N |

那覇〜粟国 |

2009 |

BN-2 |

3 |

10,764 |

58.9% |

機材の退役 |

N |

那覇〜慶良間 |

2006 |

BN-2 |

1 |

2,272 |

38.8% |

機材の退役 |

N |

石垣〜多良間 |

2006 |

BN-2 |

1 |

1,788 |

32.0% |

機材の退役 |

N |

石垣〜波照間 |

2008 |

BN-2 |

2 |

4,666 |

69.8% |

機材の退役 |

第 4 表

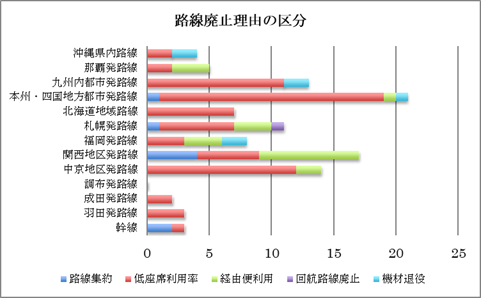

第4表に掲載した111路線のうち成田〜高知、茨城〜米子及び福島〜帯広線の3路線は運航実績がないので、今後の検討からは除外する。 残る108路線についての廃線理由は、次の5項に大別できる。

- 関西地区において、複数空港からの同一都市区間を一路線に集約するために廃止

- 低座席利用率のために廃止

- 長距離区間の直行便利用客を既存の路線を乗り継ぐ経路に誘導して、直行路線を廃止

- 機材回航のために運行していた路線の廃止

- 使用機材を退役させるための路線廃止

第 5 図

この結果を要約してグラフ化したのが第5図であるが、低座席利用率が圧倒的に多い。 路線で廃止理由毎の路線数を第5表にようやくする。

廃止理由毎の路線数

路線区分 |

路線集約 |

低座席利用率 |

経由便利用 |

回航路線廃止 |

機材退役 |

廃止路線数 |

路線数 |

14 |

138 |

40 |

2 |

14 |

208 |

第 5 表

次に多いのは、コスト削減のためにハブ・アンド・スポーク方式を準用して利用客を既存便の経由で輸送するようにして、長距離直行便を廃止したものである。 路線集約に分類したのは、関西地区には伊丹、関西国際及び神戸空港と三空港が存在し、一時は三空港から同じ都市間路線を開設したが、その後にそれを1〜2路線に集約したものである。 中京地区での路線廃止が多いのは、中部国際空港の開港に際して多くの路線を開設したが、結果として予期したほどの市場ではないことが判明して路線廃止となったケースと見ている。 九州内都市路線も同様の傾向と見ている。

- 路線廃止後の航空利用による対応

第4表に掲載した廃止路線に対する当該区間交通として取られた代替方策は、次のようであったと推測する。

(1)並行路線が代替利用可能である区間

並行路線が代替利用可能である区間

廃止路線 |

利可能並行路線 |

備考 |

神戸〜福岡 |

伊丹〜福岡 |

関西〜福岡線も利用できる |

成田〜神戸 |

成田〜伊丹 |

成田〜関西線も利用できる |

羽田〜大島 |

調布〜大島 |

|

羽田〜三宅島 |

調布〜三宅島 |

|

大島〜八丈島 |

大島〜三宅島〜御蔵島〜八丈島 |

ヘリコミューターが代替利用できる |

成田〜旭川 |

羽田〜旭川 |

|

成田〜米子 |

羽田〜米子 |

|

中部〜青森 |

名古屋〜青森 |

|

中部〜花巻 |

名古屋〜花巻 |

|

名古屋〜山形 |

名古屋〜山形 |

別会社が路線を再開 |

名古屋〜出雲 |

名古屋〜出雲 |

別会社が路線を再開 |

名古屋〜佐賀 |

名古屋〜福岡 |

|

関西〜函館 |

伊丹〜函館 |

|

関西〜青森 |

伊丹〜青森 |

|

伊丹〜佐賀 |

伊丹〜福岡 |

|

関西〜熊本 |

伊丹〜熊本 |

|

神戸〜熊本 |

伊丹〜熊本 |

|

神戸〜石垣 |

関西〜新石垣 |

|

新千歳〜三沢 |

丘珠〜三沢 |

|

新千歳〜広島西 |

新千歳〜広島 |

|

仙台〜広島西 |

仙台〜広島 |

|

第 6 表

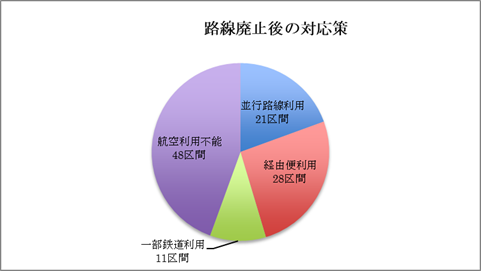

路線廃止後もほぼ同等の経路で航空を利用できたと考えられる区間が21区間存在したと見る。

(2)経由便利用のできた区間

長距離区間では既存便を乗り継いで行ける場合がある。 但し必ずしも同一航空会社ではない場合もあり、所要時間は長くなり、一般的には運賃は運賃が二区間の合算になるので高くなる。 掲載した経由便利用の区間は方向として順路となる経路を選択しているが、時刻としての直接接続の可否は無視している。

所要時間については片道所要時間の長い方を引用しているが、乗継ぎ時間は計上していない。

経由便利用のできた区間

廃止区間 |

路線廃止時の運航状況 |

経由便利用 |

現在の運航状況 |

||

便/日 |

所要時間 |

便/日 |

所要時間 |

||

新千歳〜那覇 |

1 |

205分 |

新千歳〜羽田〜新千歳 |

30 |

260分 |

中部〜稚内 |

1 |

125分 |

中部〜新千歳〜稚内 |

2 |

160分 |

中部〜釧路 |

1 |

120分 |

中部〜新千歳〜釧路 |

3 |

165分 |

名古屋〜帯広 |

1 |

110分 |

中部〜羽田〜帯広 |

3 |

165分 |

関西〜稚内 |

1 |

150分 |

関西〜新千歳〜稚内 |

2 |

200分 |

関西〜女満別 |

1 |

145分 |

関西〜新千歳〜女満別 |

6 |

190分 |

関西〜釧路 |

1 |

145分 |

関西〜新千歳〜釧路 |

3 |

190分 |

関西〜帯広 |

1 |

140分 |

関西〜羽田〜帯広 |

7 |

180分 |

関西〜旭川 |

1 |

140分 |

関西〜羽田〜旭川 |

7 |

185分 |

伊丹〜大館能代 |

1 |

100分 |

伊丹〜羽田〜大館能代 |

2 |

150分 |

伊丹〜庄内 |

1 |

80分 |

伊丹〜羽田〜庄内 |

4 |

135分 |

伊丹〜種子島 |

1 |

90分 |

伊丹〜鹿児島〜種子島 |

4 |

110分 |

福岡〜青森 |

4/W |

125分 |

福岡〜羽田〜青森 |

6 |

190分 |

福岡〜秋田 |

1 |

110分 |

福岡〜羽田〜秋田 |

9 |

180分 |

福岡〜福島 |

1 |

105分 |

福岡〜伊丹〜福島 |

4 |

145分 |

新千歳〜山口宇部 |

4/W |

140分 |

新千歳〜羽田〜山口宇部 |

10 |

100分 |

新千歳〜高松 |

1 |

130分 |

新千歳〜羽田〜高松 |

13 |

180分 |

新千歳〜高知 |

1 |

125分 |

新千歳〜羽田〜高知 |

10 |

180分 |

新千歳〜鹿児島 |

1 |

155 |

新千歳〜羽田〜鹿児島 |

17 |

115分 |

函館〜女満別 |

2 |

80分 |

函館〜新千歳〜女満別 |

2 |

95分 |

函館〜釧路 |

1 |

80分 |

函館〜新千歳〜釧路 |

3 |

90分 |

熊本〜松山 |

1 |

50分 |

天草〜福岡〜松山 |

3 |

90分 |

宮崎〜高知 |

1 |

60分 |

宮崎〜福岡〜高知 |

2 |

110分 |

宮崎〜松山 |

1 |

55分 |

宮崎〜福岡〜松山 |

4 |

100分 |

鹿児島〜小松 |

1 |

85分 |

鹿児島〜福岡〜小松 |

1 |

135分 |

那覇〜福島 |

1 |

165分 |

那覇〜伊丹〜福島 |

4 |

135分 |

那覇〜出雲 |

16/M |

115分 |

那覇〜福岡〜出雲 |

2 |

180分 |

那覇〜高知 |

3/W |

105分 |

那覇〜福岡〜高知 |

2 |

165分 |

第 7表

第7表に示すように、経由便が利用できる区間も28区間存在していたと考える。

(3)一部を鉄道利用すれば航空を利用できた区間

路線廃止された区間について、出発/到着都市に空港がなくても最寄りの空港まで鉄道を利用すれば航空が利用できるケースもあり、それらを第8表に取りまとめた。 第7表では航空利用区間は青地で示している。

一部を鉄道利用すれば航空を利用できた区間

航空利用 |

利用交通機関 |

備考 |

||

区間 |

便/日 |

所要時間 |

||

中部〜茨城 |

1 |

60分 |

中部〜羽田+常磐線 |

|

仙台〜高松 |

1 |

90分 |

東北新幹線+羽田〜高松 |

|

福島〜帯広 |

1 |

80分 |

福島〜新千歳+石勝線 |

|

福岡〜高松 |

2 |

75分 |

福岡〜徳島+高徳線 |

|

広島〜宮崎 |

1 |

50分 |

山陽新幹線+福岡〜宮崎 |

|

広島〜石垣 |

1 |

135分 |

山陽新幹線+福岡〜新石垣 |

|

松山〜松本 |

1 |

115分 |

松山〜中部+中央本線 |

|

宮崎〜岡山 |

1 |

80分 |

宮崎〜福岡+山陽新幹線 |

|

宮崎〜長崎 |

1 |

45分 |

宮崎〜福岡+長崎本線 |

|

那覇〜米子 |

1 |

125分 |

那覇〜岡山+伯備線 |

|

那覇〜大分 |

1 |

95分 |

那覇〜北九州+日豊本線 |

|

第 8 表

鉄道を利用して最寄りの空港からの航空便を利用できたと考えられる区間は11区間あった。

(4)路線廃止に対応する航空利用の総括

廃止された108路線では、行程の一部に地表交通機関を利用する場合も含めれば、60路線の対応には航空が利用できたが、以後は地表交通機関だけに依存するようになった区間が48区間存在したと見られる。

第 6 図

- 航空利用ができなくなった区間

航空路線廃止後は、48区間については地表交通機関だけになって航空路線開設前に戻ったと推測される。

これらの区間の対処については当所の取り扱う問題でなくなるが、ここまで検討したので参考までに紹介することにする。 なお引用する鉄道ダイヤは2018年4月現在のものである。

(1)新幹線利用ができた区間

航空以外の交通機関を利用する場合、新幹線が利用できれば時間上のデメリットも少なく、場合によっては旅行全体の所要時間が短縮できる場合すらある。 過去の経緯を辿れば、東海道新幹線が開通して東京〜大阪が4時間、東京〜名古屋が2時間40分となって、航空の羽田〜名古屋線は廃止され、東北・上越新幹線の開通により航空の羽田〜仙台、花巻及び新潟線は廃止されてしまった。 現在新幹線利用で東京〜新潟2時間5分、東京〜仙台1時間56分、東京〜盛岡は2時間35分なので、航空便再開の声は全く聞かれない。 しかるに近年開通した北陸新幹線では、東京〜富山は2時間51分、東京〜金沢は2時間30分であるのに、航空の羽田〜富山線と羽田〜小松線は存続している。 時代により航空に対する需要層の厚さは変わってきているようで、今なら羽田〜花巻線も廃止しないで済んだかも知れない。 また航空路線が廃止されても新幹線だけの利用で代替できる区間が存在するので、それらの区間を第8表に取りまとめた。 所要時間は運行時間の早い列車のものを引用し、乗り継ぎ時間は計上していない。

航空に代わって新幹線が利用できた区間

航空路線 |

便/日 |

所要時間 |

新幹線経路 |

所要時間 |

中部〜福島 |

1 |

55分 |

名古屋〜東京〜福島 |

93分 |

三沢〜函館 |

1 |

35分 |

八戸〜新函館北斗 |

92分 |

仙台〜函館 |

1 |

65分 |

仙台〜新函館北斗 |

163分 |

花巻〜新潟 |

1 |

50分 |

盛岡〜東京〜新潟 |

256分 |

仙台〜岡山 |

1 |

90分 |

仙台〜東京〜岡山 |

295分 |

仙台〜広島西 |

1 |

105分 |

仙台〜東京〜広島 |

330分 |

福島〜函館 |

1 |

85分 |

福島〜仙台〜新函館北斗 |

260分 |

広島〜函館 |

1 |

120分 |

広島〜東京〜新函館北斗 |

487分 |

広島〜青森 |

1 |

110分 |

広島〜東京〜青森 |

426分 |

広島西〜新潟 |

1 |

130分 |

広島〜東京〜新潟 |

370分 |

広島西〜富山 |

1 |

100分 |

広島〜東京〜富山 |

377分 |

熊本〜静岡 |

1 |

90分 |

熊本〜新大阪〜静岡 |

241分 |

鹿児島〜岡山 |

2 |

85分 |

鹿児島〜岡山 |

179分 |

鹿児島〜広島西 |

3 |

65分 |

鹿児島〜広島 |

143分 |

第 9 表

航空に代わり新幹線利用のできると考えられる区間は、14区間である。

(2)新幹線以外の地表交通機関で代替する区間

路線廃止区間では何らかの地表交通機関を利用せざるを得ないが、新幹線が利用できない区間もあり、それらの区間を第9表に示すが大部分が在来鉄道と船舶便利用であるが、バス輸送も1区間存在する。 バス輸送のケースは北海道の紋別で、この都市には歴史的にも鉄道が敷設されたことはなく、航空路線としては札幌線と羽田線が開設された経緯があるが、札幌線は市場規模が小さいため航空便の運航は不安定で、現在は廃止されて東京線だけが運航されている。 なお鉄道について区間及び便/日の記載を省略する。

新幹線だけで代替できず地表交通機関を利用する区間

区間 |

航空の運航状況 |

航空の 区間距離 |

代替地表交通機関 |

備考 |

||||

便/日 |

所要時間 |

種類 |

区間 |

便/日 |

所要時間 |

|||

稚内〜利尻 |

1 |

20分 |

93km |

船舶 |

稚内〜鴛泊 |

5 |

100分 |

|

稚内〜礼文 |

1 |

25分 |

101km |

船舶 |

稚内〜香深 |

2 |

115分 |

|

旭川〜釧路 |

1 |

50分 |

282km |

鉄道 |

|

|

|

|

新千歳〜紋別 |

1 |

45分 |

319km |

バス |

札幌市内〜紋別 |

4 |

320分 |

|

丘珠〜紋別 |

1 |

50分 |

294km |

バス |

札幌市内〜紋別 |

4 |

320分 |

|

新千歳〜旭川 |

3 |

35分 |

120km |

鉄道 |

|

|

|

|

新千歳〜帯広 |

1 |

40分 |

151km |

鉄道 |

|

|

|

|

新千歳〜庄内 |

1 |

65分 |

560km |

鉄道 |

|

|

|

|

函館〜帯広 |

2 |

70分 |

340km |

鉄道 |

|

|

|

|

函館〜旭川 |

1 |

65分 |

282km |

鉄道 |

|

|

|

|

小松〜出雲 |

6/W |

70分 |

443km |

鉄道 |

|

|

|

|

新潟〜佐渡 |

4 |

25分 |

67km |

船舶 |

新潟〜両津 |

5 |

65分 |

ジェットフォイル |

中部〜鳥取 |

1 |

60分 |

443km |

鉄道 |

|

|

|

|

中部〜米子 |

1 |

60分 |

442km |

鉄道 |

|

|

|

|

中部〜徳島 |

1 |

60分 |

364km |

鉄道 |

|

|

|

|

名古屋〜高松 |

2 |

65分 |

322km |

鉄道 |

|

|

|

|

伊丹〜松本 |

1 |

55分 |

385km |

鉄道 |

|

|

|

|

伊丹〜萩・石見 |

1 |

65分 |

477km |

鉄道 |

|

|

|

|

伊丹〜徳島 |

3 |

35分 |

169km |

鉄道 |

|

|

|

|

関西〜高松 |

2 |

35分 |

194km |

鉄道 |

|

|

|

|

福岡〜米子 |

1 |

75分 |

433km |

鉄道 |

|

|

|

|

広島西〜小松 |

1 |

90分 |

528km |

鉄道 |

|

|

|

|

広島西〜南紀白浜 |

1 |

70分 |

394km |

鉄道 |

|

|

|

|

広島西〜鳥取 |

3 |

55分 |

359km |

鉄道 |

|

|

|

|

広島西〜出雲 |

2 |

40分 |

270km |

鉄道 |

|

|

|

|

広島西〜高知 |

1 |

40分 |

242km |

鉄道 |

|

|

|

|

福岡〜壱岐 |

2 |

30分 |

67km |

船舶 |

博多〜郷ノ浦 |

3 |

70分 |

ジェットフォイル |

福岡〜上五島 |

3 |

50分 |

144km |

船舶 |

博多〜青方 |

1 |

260分 |

|

福岡〜小値賀 |

2 |

50分 |

141km |

船舶 |

博多〜小値賀 |

1 |

245分 |

|

長崎〜上五島 |

2 |

35分 |

76km |

船舶 |

佐世保〜奈良尾 |

3 |

100分 |

|

長崎〜小値賀 |

2 |

35分 |

87km |

船舶 |

佐世保〜小値賀 |

1 |

105分 |

|

鹿児島〜高松 |

1 |

85分 |

549km |

鉄道 |

|

|

|

|

鹿児島〜長崎 |

1 |

35分 |

225km |

鉄道 |

|

|

|

|

那覇〜粟国 |

3 |

25分 |

85km |

船舶 |

泊港〜粟国島 |

1 |

135分 |

|

那覇〜慶良間 |

1 |

20分 |

30km |

船舶 |

泊港〜渡嘉敷島 |

6 |

70分 |

|

石垣〜多良間 |

1 |

25分 |

87km |

船舶 |

宮古〜多良間間 |

1 |

125分 |

|

石垣〜波照間 |

2 |

25分 |

55km |

船舶 |

石垣〜波照間 |

2 |

60分 |

|

第10表

新幹線だけに代替できずに地表交通機関だけになった区間は37区間であるが、新千歳〜紋別と丘珠〜紋別は実質的に同一区間なので一つにすれば、対象区間は36区間であり、内訳は23区間が鉄道利用で12区間が船舶、1区間がバス輸送に依存することになった。

8.定期航空使用航空機の大型化の影響

前述のように路線廃止の理由のうち低座席利用率が大きな部分を占めているが、座席利用率は摘み取り旅客数と提供座席数の関数であるので、需要の大きさだけの問題ではない。 一旦は路線開設されていると言うことは、開設時点では使用機材の大きさと需要規模が釣り合っていたと推測される。 その後使用機材が交代するたびに大型機材となり、需要と供給のバランスが崩れてしまったのが路線廃止の主因であると考えられる。 低座席利用率とは、機材の大きさ-供給と需要の規模-需要とのアンバランスと言うべきなので、それで参考までに各年度に使用された航空機のうち、最小型機、二番目の小型機と最大機を一覧表にした。

定期航空会社の使用小型機

年度 |

最小型機 |

2番目の小型機 |

||

機種(席数) |

運航航空会社 |

機種(定員) |

運航航空会社 |

|

2000 |

BN-2(9席) |

新中央航空(NCA) 旭伸航空(KOK) 長崎航空(NAW) 琉球エア(RAC) |

J31(19席) DHC-6(19席)

Dornier228(19席) |

J-Air(J-Air) エアー北海道(ADK) 琉球エア(RAC) 新中央航空(NCA) |

2001 |

BN-2(9席) |

NCA,KOK,NAW RAC

|

J31(19名) DHC-6(19席) Dornier228(19席) |

J-Air ADK,RAC NCA |

2002 |

BN-2(9席) |

NCA,KOK, NAW(ORC), RAC |

J31(19席) DHC-6(19席) Dornier228(19席) |

J-Air ADK,RAC NCA,壱岐国際航空 |

2003 |

BN-2(9席) |

NCA,KOK, ORC,RAC |

DHC-6(19席) Dornier228(19席) |

ADK NCA |

2004 |

BN-2(9名) |

NCA,KOK, ORC,RAC |

DHC-6(19席) Dornier228(19席) |

ADK NCA |

2005 |

BN-2(9席) |

NCA,KOK, ORC,RAC |

DHC-6(19名) Dornier228(19席) Beech1900D(19席) |

ADK NCA エアトランセ(TSO) |

2006 |

BN-2(9席) |

NCA,KOK,RAC |

Dornier228(19席) Beech1900D(19席) |

NCA TSO |

2007 |

BN-2(9席) |

KOK,RAC |

Dornier228(19席) |

NCA |

2008 |

BN-2(9席) |

KOK,RAC |

Dornier228(19席) |

NCA |

2009 |

BN-2(9席) |

RAC |

Dornier228(19席) |

NCA |

2010 |

BN-2(9席) |

RAC |

Dornier228(19席) |

NCA |

2011 |

Dornier228(19席) |

NCA |

Saab340B(36席) |

北海道エアシステム(HAC) 日本エアコミューター(JAC) |

2012 |

Dornier228(19席) |

NCA |

Saab340B(36席) |

HAC,JAC |

2013 |

Dornier228(19席) |

NCA |

Saab340B(36席) |

HAC,JAC |

2014 |

Dornier228(19席) |

NCA |

Saab340B(36席) |

HAC,JAC |

2015 |

Dornier228(19席) |

NCA |

Saab340B(36席) |

HAC,JAC |

2016 |

Dornier228(19席) |

NCA |

Saab340B(36席) |

HAC,JAC |

2017 |

Dornier228(19席) |

NCA |

Saab340B(36席) |

HAC,JAC |

2018 |

Dornier228(19席) |

NCA |

Saab340B(36席) |

HAC,JAC |

第 11表

第11表上では現在は19席のDornier 228-200であるが、それにはいささか特殊な事情があり、実質的には現在は36席のSaab340Bである。 これまでの経緯を辿れば、BN-2(9席)は2011年度までに全機退役したので、ORCとRACでは800m級滑走路空港を利用する路線は全て廃止された。 しかしNCAはBN-2をDornier 228-200に交代して路線を維持している。 19席機路線ではADKがDHC-6を使用して稚内〜礼文、利尻線の2路線を運航していたが、2006年度に路線は廃止された。 TSOはBeech1900Dをもって北海道内路線に参入したが、業績不振で早々に撤退してしまった。 以上の経緯により現在は航空会社が商業的に維持できる路線は、一般的には30席級機を投入できる路線までと見られるが、今後は最小型航空機がATR42-600(48席)になり、商業的に維持できる路線の市場規模が底上げされると予想される。

すでにAMXはDHC-8-100をATR42と交代し、JACとHACはSaab340BをATR42-600と交代する方向で進んでいる。 このような使用機材の大型化が、低需要路線の廃止を加速して居ると見ている。

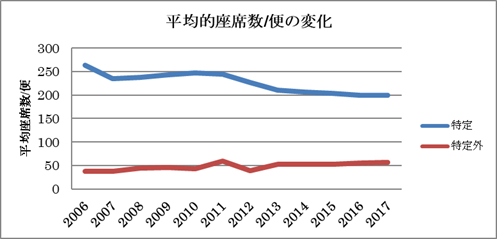

例外的ケースはNCAで、19席機に特化した運営を続けている。 それで各年の国内線の平均的座席数/便を調べることにしたが、公式統計には平均的座席数/便は含まれていないので、国土交通省の統計の遅延・欠航便のデータから全運航回数を逆算して、その数値を利用しての推算値である。

第 7 図

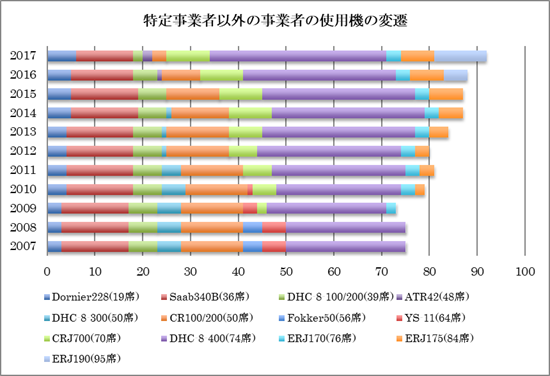

その結果を第7図に示したが、特定事業者-定期航空は2011年度に始まるLCCの参入が原因で平均座席数/便が2006年度の263席から2017年度の200席と小型化に向かっているのに対し、特定事業者以外の事業者-地域航空は大型化の傾向にある。 LCCの使用航空機は、定期航空会社の使用航空機の中では小型機に属するA320(180席)或いは737-800(189席)なので、それで特定事業者全体の平均的座席数/機を押し下げることになったと分析する。 一方、地域航空の使用機の平均的座席数は2006年度の38席から2017年度の56席と18席、47%も大きくなっている。 特定事業者以外の事業者の使用航空機の大型化について、2007年度から2017年度までの使用航空機の変遷を調べて見たのが第8図である。

これを見ると19席機は微増、30席級機の機数は減少傾向であり、50席級機は減少しつつあるが近年ATR42が顔を出して来ている。 70席級機以上ではこの図ではその中でもターボプロップ機であるDHC-8-Q400が増加傾向であるが、今は発注残はなく、JACでは退役が始まって居るので、今後は減少して行くと推測する。 全般的に見て、ターボプロップ機の機数は頭打ちから現象に入ったと見て居るが、それ以上にジェット機が増加しているので、ここでもジェット化が促進されていることが見て取れ、全体のフリート規模も拡大しつつある。

第 8 図

以上のような使用航空機の変化により、特定外事業者の輸送内容が変わってきている。 このグラフには直接現れていないが、ターボプロップ機を使用している航空会社は、第三セクター会社あるいはそれに準ずる会社であり、そこから読み取れるのは商業的採算を条件とすれば、今後は70席以上のジェット機である必要がありそうである。 前掲の第4図に特定本邦航空運送事業者以外の事業者-小型機航空の輸送実績をプロペラ機とジェット機に分けて図示したが、この図を見て明らかなのはこの分野で成長しているのはFDAとIBXのジェット機運航会社であって、実質的地域航空会社であるブロペラ機航空会社ではない。 したがって将来を展望するには、ジェット機の分野とターボプロップ機の分野を別の市場として見るべきであろう。

9.機材大型化の影響と将来展望

ところが近年プロペラ機運航会社の使用機材が30席級機から50席級機に進められているのは、市場動向に逆行しているのではないかと思う。 一方で報道で伝えられるのは、地方経済の衰退や人口の減少傾向である。 そこには将来に地域航空の旅客が増加して、より大型の航空機が必要となると思える材料はない。

機材大型化の影響についての事例を挙げると、BN-2機の退役に伴い長崎県や沖縄県内の800m滑走路空港路線は廃止されてしまった。 19席機のDHC-6やDornier 228でも800m滑走路での運用はできるが、機材の大型化に必要な需要が見込めなかったのであろう。 その結果800m級滑走路空港を利用する離島路線の廃止は、礼文、佐渡、小値賀、上五島、粟国、慶良間、及び波照間の7島に上る。 このような動きに対する例外的ケースとしては、NCAが挙げられる。 NCAはDornier 228-200を使用して、800m級滑走路空港を含む伊豆諸島4路線を運航しているが、それを可能にしているのは東京都の手厚い航空機購入補助である。 NCAは実態的には東京都保有の航空機の運航委託ではないかとさえ思うのである。

しかし日本全体で見れば伊豆諸島以外の800m滑走路空港路線は廃止されており、巷間に伝えられるような地方の経済衰退や人口の減少はあっても、地域航空の使用航空機の大型化は着々と進んでいる。 もっともそれは航空会社だけの責任とばかりには言えない。 現在30席級航空機で製造中のものはなく、それで30席級機を運航していたAMX、JAC及びHACは後継機として48席のATR42を導入することを余儀なくされて、結果として使用機材の大型化、座席供給増に向かっている。 RACもDHC-8-100/300のフリートを50席のDHC-8-Q400CCに交代した。 ORCは離島路線を将来どうするのかまだ分からないが、ANAからDHC-8-Q400をリースして県外路線に向かっている。 後継航空機の大型化によって影響を受けると予測されるのは、各航空会社グループの最小型で近い将来に退役が予測される機種の運航して居る路線である。

それらの機種だけで運航される路線は、機種の退役時には廃止される可能性があると考える。

退役が予想される機種とその対処

グループ |

航空会社 |

退役予想機種 |

予測後継機種 |

備考 |

ANA |

ANAウィングス |

DHC-8-Q400(74席) |

MRJ90(90席) |

|

オリエンタルエアブリッジ |

DHC-8-200(39席) |

不詳 |

ATR42となる可能性が高い |

|

JAL |

北海道エアシステム |

Saab340B(36席) |

ATR42-600(48席) |

機材は発注済みと見られる |

日本エアコミューター |

Saab340B(36席) |

ATR42-600(48席) |

既に交代が開始されている |

|

DHC-8-Q400(74席) |

ATR42-600(48席) |

一部路線はJ-Air運航に |

第 12 表

第12表にて退役が予想される機種でこの報告の時点で運航されている路線を第13表に取りまとめた。

なお2017年度旅客数と座席利用率は、当該路線を運航している他社分も含んだ数値である。

退役が予想される機種の運航している路線

運航会社 |

退役予想機種 |

運航路線 |

便数/日 |

2017年度旅客数 |

利用率 |

備考 |

ANA |

DHC-8-Q400 |

中部〜秋田 |

2 |

70,003 |

64.8% |

|

中部〜新潟 |

2 |

55,717 |

53.0% |

|

||

中部〜松山 |

2 |

125,898 |

59.3% |

IBX1便運航 |

||

伊丹〜青森 |

3 |

213,727 |

65.2% |

JAL3便運航 |

||

伊丹〜秋田 |

3 |

196,190 |

64.2% |

JAL3便運航 |

||

伊丹〜大分 |

3 |

203,494 |

62.4% |

JAL3便、IBX1便運航 |

||

福岡〜新潟 |

1 |

80,333 |

56.4% |

FDA,IBX各1便運航 |

||

福岡〜宮崎 |

2 |

463,519 |

72.7% |

JAL7便、ORC4便運航 |

||

福岡〜福江 |

1 |

49453 |

56.1% |

ORC3便運航 |

||

新千歳〜稚内 |

2 |

55,287 |

56.5% |

|

||

新千歳〜女満別 |

3 |

209,881 |

65.0% |

JAL3便運航 |

||

新千歳〜中標津 |

3 |

106,447 |

67.1% |

|

||

新千歳〜函館 |

2 |

69,951 |

66.8% |

HAC丘珠〜函館運航 |

||

新千歳〜青森 |

2 |

141,337 |

53.8% |

JAL2便運航 |

||

新千歳〜秋田 |

2 |

108,739 |

51.0% |

JAL2便運航 |

||

新千歳〜新潟 |

2 |

150,727 |

55.2% |

JAL2便運航 |

||

ORC |

DHC-8-200 |

長崎〜対馬 |

6 |

67,922 |

62.2% |

|

長崎〜壱岐 |

2 |

31,994 |

62.7% |

|

||

長崎〜福江 |

3 |

35,908 |

49.0% |

|

||

HAC |

Saab340B |

丘珠〜釧路 |

3 |

69,987 |

64.3% |

ANA新千歳〜釧路運航 |

丘珠〜函館 |

6 |

110,490 |

73.3% |

ANA新千歳〜函館運航 |

||

丘珠〜利尻 |

2 |

21,113 |

77.7% |

|

||

函館〜奥尻 |

1 |

10,585 |

44.3% |

|

||

丘珠〜三沢 |

2 |

14,392 |

59.7% |

|

||

JAC |

DHC-8-Q400 |

伊丹〜但馬 |

2 |

31,451 |

68.5% |

兵庫県はATR42手配済 |

伊丹〜屋久島 |

1 |

37,658 |

74.1% |

|

||

鹿児島〜与論 |

1 |

33,297 |

63.3% |

|

||

Saab340B |

福岡〜出雲 |

2 |

35,631 |

69.7% |

|

|

福岡〜鹿児島 |

1 |

16,742 |

58.1% |

|

||

隠岐〜出雲 |

1 |

19,093 |

76.3% |

|

||

鹿児島〜松山 |

2 |

14,768 |

57.1% |

|

||

奄美〜喜界島 |

3 |

44,080 |

56.5% |

|

||

奄美〜徳之島 |

2 |

32,109 |

63.1% |

|

||

奄美〜沖永良部 |

1 |

9,599 |

75.4% |

|

||

奄美〜与論 |

1 |

8,281 |

69.2% |

|

||

沖永良部〜与論 |

1 |

7,913 |

66.8% |

|

第 13 表

近い将来に路線廃止が現実となる危険性が大きいのは、ANAのMRJ90導入時にもDHC-8-Q400で運航していると予想される区間であり、その中でANAが単独運航している中部〜秋田、中部〜新潟、新千歳〜稚内及び新千歳〜中標津の4区間である。 その他の区間は他社も並行運航しているので、ANAが撤退しても大きな問題にはならないと予想する。 DHC-8-Q400をMRJ90に交代しても一般的な採算分岐点座席利用率と考えられる60%を維持するには、現在DHC-8-Q400の運航で73.0%の座席利用率が必要であるが、前述の4路線の座席利用率はそれ以下であるので廃止される可能性があると考える。 一方、JACのDHC-8-

Q400はより小型のATR42-600と交代するので、過剰提供座席数の問題は発生しない。 しかしORCのDHC-8-200とHACとJACのSaab340Bの機種交代による機材の大型化への対処が問題である。 ATR42(48席)と交代しても一般的な採算分岐点座席利用率の60%を維持するには現在DHC-8-200では73.8%、Saab340Bでは80.0%の座席利用率が必要であるが、これら2機種の路線で座席利用率が80%に達している路線はないので、これらの路線で機種交代すれば採算割れとなる可能性が大きい。 即ちこれらの路線は理論的には路線廃止となる可能性が高いが、現実的には地元地方自治体からの補助金交付を受けて路線は維持されるのであろう。 何れにせよ商業的には維持できない可能性が高い。

10.19席機の見直し

今まで業界の潮流は使用航空機の大型化、ジェット化であった。 しかし、もし廃止された地方路線を再開、維持しようとすれば、19席機の再導入を避けることはできないと思う。 一般的には機材の小型化はコスト単価を引き上げるのが障害となっており、現実的にも30席級機を19席機と交代しても同じ輸送能力を維持するには、操縦士/整備士の増員や航空機の仕様によるサービス性の低下(客室乗務員の不在や与圧客室の不備などが挙げられる)が発生する。 故に航空会社は現実的対応としては30席級機の後継機としては、同等以上のサービス性を備えている50席級機を選択せざるを得ないと考えているのであろう。

しかし、廃止されている路線の多くを占める離島路線に於いて、島民は19席機ならば利用しないと言うのだろうか。 そうではないことはNCAが現に立証していると思う。 内陸路線であっても、例えば北海道民は、札幌〜紋別間でも19席機よりバスの方がマシだと考える人ばかりなのだろうか。 バスと航空機の両方の輸送手段から選択できる機会を作ることも、意義があるのではないかと思う。

具体的提案として、例えばHACがATR42とDornier 228の両機種を運航するようにして、Dornier 228で函館〜奥尻線を運航し、加えて札幌〜奥尻線や札幌〜紋別線を開設したらどうだろうか。 函館〜奥尻線の採算は良くなり、門別地域の道民に対して利便を提供することになる。 さらに廃止されている函館〜旭川線や旭川〜釧路線も再開したら良いと思う。 ORCは将来DHC-8-Q400と共にDornier 228も導入して長崎県下の離島路線を再開することは、県民から歓迎されるのではないか。 このような19席機の導入は商業的事業の拡大ではなく、NCAのような民生福祉事業の一つと考えるべきと思う。 また赤字会社を作るのかと言う声もあろうが、もともと第三セクター地域航空会社は地域の民生も視野に入れて設立されたと思う。

商業的採算を取ることが難しいから、第三セクター会社でなければ提供できないサービスである。 そこから考えれば、19席機の導入はむしろ会社創立時の初心に帰ると言うことだと思うのである。 成功モデルも実在している。 関係者の一考を煩わしたい。

11.総括

現在までの地域航空業界の潮流は、機材の大型化である。 それが進行すれば廃止路線が出現することになり、それでも路線廃止を阻止しようとすれば公的支援の追加が必要となる可能性が高い。 現在の条件で全ての路線が維持できるとは考えられず、既に定期航空業界では全般的には大型化は止まっているが、将来的にはさらなる小型化も研究する必要がありそうに思う。

今後の人口の減少傾向、クルーズ船や豪華列車のような旅行形態の変化、滞在型旅行の増加など、旅行日数に対する交通利用頻度が減少するような動きが多い。 ビジネス客についてもEメールの使用やテレビ会議が増加すれば出張回数も減少するのかもしれない。 全般的に言えば、航空旅客の成長が減少するような材料しか聞こえてこない。 航空機の運送業界は、今までは右肩上がりの旅客数を前提に機材の大型化を促進し、零細路線を切り捨てる合理化により採算の良い業界構造を築きあげてきた。 問題はこの方策がいつまで続けられるのかと言うことである。 当所は感覚ではあるが、峠に近づいていると思っている。

また大型機路線に集中することは、会社の業績向上には好都合ではあるが、長期的に見れば底辺を切り捨てることにより業界全体の縮小になってしまう可能性もあるのではないか。 また、そうすることが航空が公共的交通機関と言う地位を捨てることにならないか懸念するのである。 大型機による定期航空はそうでないとしても、地域航空は明らかにそれと性格を異にする。 前述のように地域航空は地域の民生政策の一部として、考えた方がむしろ現実的なような気もする。 たまたま入ってきたニュースは、ORC、AMXとJACが、国土交通省の有識者会議が提言した地域航空会社全社の経営統合や合併に反して各社の独立性を維持しての業務提携に進むとのことであった。 これは地域が「我らの航空会社」を維持しようとする動きであり、関係地域は事業体制の統合は、個々の地域の事情を無視して効率を上げることだけを目指した大型化により、地域の零細路線が切り捨てられることを懸念しているのだと思う。

この報告による検討結果を見れば、日本の航空業界はまさに零細路線を切り捨てる会社にとっての合理化を進めてきたのである。 路線廃止の問題は鉄道だけではない。 航空も含めた地方における公共交通の維持について、関係者の真剣な取り組みが要求されていると思うのである。 地域航空路線を将来も維持するには、他の関係地方自治体も東京都-新中央航空方式の採用も必要なのかも知れない。

法的には航空会社が路線廃止しようと考えれば、関係地元がそれを阻止できる手段はない。 関係地方自治体はそのような事態になったらどう対処するか、今から検討しておく必要があると思う。 また、航空業界も公共交通機関の地位を維持しようと考えるならば、また業界全体の規模を将来も維持しようとするならば、路線廃止を回避する方策を研究する必要があると思料するのである。

以上