ジェイエアに見るJALの事業戦略

2019.9.12

- ジェイエアとは?

日本航空(JAL)グループの国内線運航会社の一つにジェイエア(J-AIR)と呼ばれる会社がある。 この会社は2018年8月の時点でEmbraer 170を18機、Embraer 190を14機、計32機も運航しており、機数だけで見れば日本第3位の航空会社である。 JALの時刻表では、{運航会社別機種説明および座席数}の表に北海道エアシステム(HAC)、日本トランスオーシャン航空(JTA)などのグループ内航空会社と並んで掲載されているが、国土交通省の統計に於ける、「特定本邦航空機運送事業者」と「特定本邦航空機運送事業者以外の事業者」のどちらにもJ-AIRの名前はない。 それは国の統計上はJALのそれに包含されているためで、それでJ-AIRの実態が判りにくくなっているが、J-AIRのJALグループの事業戦略に於ける位置付けを迫ってみることにした。

2.JALグループの航空会社

JALの時刻表を見ると、JALの資本系列の子会社は5社である。 第1表にそれをまとめる。

JALグループの航空会社

航空会社 |

略号 |

運航機種(機数) |

営業地域 |

ジェイエア |

J-AIR |

Embraer170(18) Embraer190(14) |

全国 |

北海道エアシステム |

HAC |

Saab340B+(3) |

原則として北海道内 |

日本トランスオーシャン航空 |

JTA |

737-800(8) 737-400(6) |

沖縄県から中部国際空港までの沖縄関路線 |

日本エアコミューター |

JAC |

DHC-8-Q400(4) ATR42-600(5) Saab340B(6) |

沖縄県内を除く西日本地区 |

琉球エアコミューター |

RAC |

DHC-8-Q400CC(5) |

沖縄県内の先島路線 |

註:運航機数は2018年8月現在。

第 1 表

これら5社の来歴を調べてみると、 それはどれもJALが事業戦略として自発的に設立したものではないと言う奇妙な事実に突き当たる。 これら5社のいずれも、当時フラグキャリヤーとしてのJALが経営難に陥った地方航空会社を救済するような経緯でJALグループに入っている。 もっとも古いのは日本トランスオーシャン航空(JTA)で、沖縄が米軍の施政権下にあった1967年に、1958年から沖縄県内で運航していた琉球航空運輸を補強するためJALも資本参加することになり、南西航空(SWAL)として発足したものである。 SWALは、当初日本国内航空(JDA)から技術支援付きでリースしたCV-240で運航を開始し、1993年7月1日に現社名に改名した。 琉球エアコミューター(RAC)は、1982年から沖縄県下で那覇〜慶良間線を運航していた公共施設地図航空が経営難に陥ったので、その受け皿とし1985年12月に設立して事業を継承し、1987年2月に運航開始した。 その後1991年にJTAが資本参加して同社の子会社になった。 JALはRACに直接は資本参加していないので、JALからすれば子会社と言うよりも孫会社である。 JTAとRACは、沖縄振興と言う国策に基づいて設立されたので、日本の航空会社の筆頭にあった国策会社のJALが、後見人を引き受けさせられたと見て間違いないと思う。 JACとHACは、2004年にJALが日本エアシステム(JAS)を吸収合併した際に、親会社のJASと共にJALグループ入りとなった。 本題のJ-AIRは、広島〜松山〜大分〜広島の三角コースを運航していた西武セゾン・グループの朝日航空「西瀬戸エアリンク」の事業を、1981年4月にJALグループの乗員訓練会社ジャルフライトアカデミー(株)が引継いだのが、J-AIRの始まりである。 1996年8月に関係地方自治体の助成を受ける関係で、J-AIR(ジェイエア)として改編された。

これも破綻した地域航空の後始末と言えるのではないか。 国土交通省の統計上の取扱いは、JTAがJALと並んで「特定本邦航空機運送事業者」として取り扱われており、HAC、JAC及びRACは「特定本邦航空機運送事業者以外の事業者」に分類されている。 しかしJ-AIRは2004年度(平成16年度)までは「特定本邦航空機運送事業者以外の事業者」に分類されていたが、2005年度の「特定本邦航空機運送事業者」の統計には以後JALの統計にJ-AIR分も含まれることが記載されている。 国土交通省の文書にはその理由は書かれていないが、推察するにこの年にJASがJALに合併されているので、JALの統計の取り方が変わったのであろう。 なお、JACは現在も便名コードは「JAC」であるが、HACは2017年度から便名コードが「HAC」から「JAL」に変わっているが、この報告では「HAC」として別扱いにしている。

3.J-AIRの歴史

J-AIRのルーツを辿ると、1987年4月に広島〜松山〜大分〜広島の三角コースを「西瀬戸エアリンク」と呼んでEmbraer EMB110(19席)で運航した西武セゾングループの朝日航空に遡る。 朝日航空は事業不振により1991年4月にJALグループで乗員訓練事業を営むジャルフライトアカデミー(株)に事業継承し、関係地方自治体の補助金を受ける都合上、路線事業ジェイエアとして分離、独立させたのが現在のJ-AIRの始まりである。 使用機材の機種と機数の変遷を第2表に掲載する。

J-AIR関連の使用航空機の歴史

航空機型式 |

EMB110P1 |

Jetstream31 |

CRJ200ER |

Embraer170 |

Embraer190 |

保有機数 |

機種 |

ターボプロップ |

ターボプロップ |

ジェット |

ジェット |

ジェット |

|

座席数 |

19席 |

19席 |

50席 |

76席 |

95席 |

|

1986年度 |

2 |

|

|

|

|

2 |

1987年度 |

2 |

|

|

|

|

2 |

1988年度 |

2 |

|

|

|

|

2 |

1989年度 |

2 |

|

|

|

|

2 |

1990年度 |

2 |

|

|

|

|

2 |

1991年度 |

2 |

2 |

|

|

|

4 |

1992年度 |

|

2 |

|

|

|

2 |

1993年度 |

|

2 |

|

|

|

2 |

1994年度 |

|

2 |

|

|

|

2 |

1995年度 |

|

2 |

|

|

|

2 |

1996年度 |

|

3 |

|

|

|

3 |

1997年度 |

|

4 |

|

|

|

4 |

1998年度 |

|

4 |

|

|

|

4 |

1999年度 |

|

4 |

|

|

|

4 |

2000年度 |

|

4 |

2 |

|

|

6 |

2001年度 |

|

2 |

3 |

|

|

5 |

2002年度 |

|

2 |

6 |

|

|

8 |

2003年度 |

|

2 |

7 |

|

|

9 |

2004年度 |

|

8 |

|

|

8 |

|

2005年度 |

|

8 |

|

|

8 |

|

2006年度 |

|

|

8 |

|

|

8 |

2007年度 |

|

|

8 |

|

|

8 |

2008年度 |

|

|

8 |

2 |

10 |

|

2009年度 |

|

|

8 |

5 |

13 |

|

2010年度 |

|

|

8 |

10 |

18 |

|

2011年度 |

|

|

8 |

10 |

18 |

|

2012年度 |

|

|

8 |

12 |

20 |

|

2013年度 |

|

|

8 |

15 |

23 |

|

2014年度 |

|

|

8 |

15 |

23 |

|

2015年度 |

|

|

8 |

17 |

25 |

|

2016年度 |

|

|

5 |

17 |

5 |

27 |

2017年度 |

|

|

5 |

17 |

12 |

34 |

2018年度 |

|

|

|

18 |

14 |

32 |

第 2 表

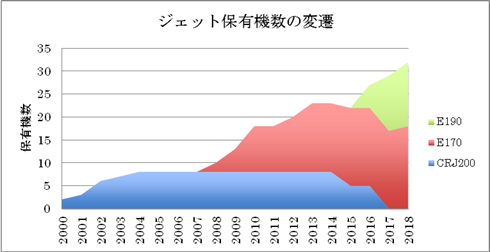

第2表に示すごとく、1986年度から1999年度まではターボプロップ機運航会社であったが、2000年度からリージョナル・ジェットが導入され、2004年度からは完全にリージョナル・ジェット運航会社となり、現在に続いている。 そしてずっと8機体制が続いていたが、2008年度から事業拡大が始まり、2017年度までの凡そ10年間にフリート規模は4倍になっている。 2000年度からの保有機数の構成と機数の変化を第1図に示した。 J-AIRは使用航空機をターボプロップ機からジェット機に、座席数が19席から95席へと使用航空機の大型化も急速に進んでいる。 ジェット・フリートの規模も1995年度までの2機から2018年度の32機と大拡張され、近い将来には50機体制になると報じられている。 この経緯からすると、2000年度のCRJ200導入によるジェット化からが、現在に続くJ-AIRの姿と考えるのである。

第 1 図

4.J-AIRの事業拡大

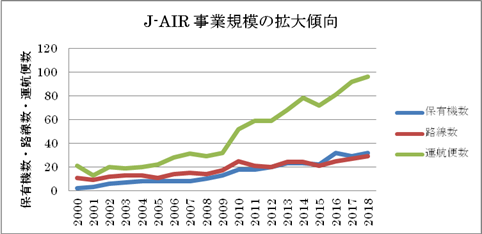

J-AIRは2000年度のCRJ200導入によるジェット化以後、第2図に示すように着実に事業を拡大している。

第 2 図

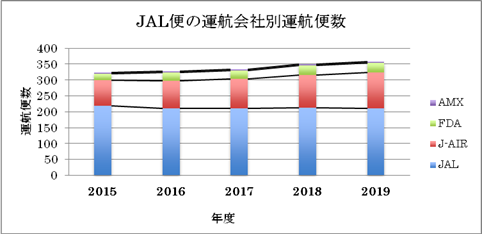

所謂JAL便は、JAL本体が運航する分とJ-AIR運航分に加えて、コードシェアしているFDA運航便とAMX運航便の総和と見ることができる。

第 3 図

第2図で見ると2011年度から2015年まではほとんど増加がなく、2016年度からJ-AIRの拡張が始まっているように見えるので、2015年度からのJAL便の構成の変化を見ると第3図のようになっている。

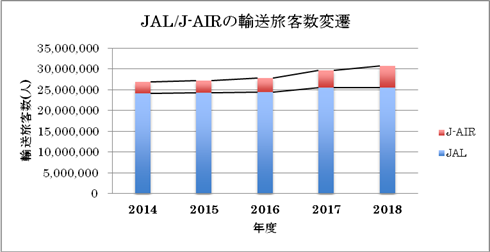

こうして見ると、所謂JAL便の事業拡大は、JAL本体運航分ではなく基本的にはJ-AIRの事業拡大とそれを補完するFDA運航分によって達成しているのである。 国土交通省の統計では、J-AIRの輸送実績はJALの中に含まれた形なので、J-AIRのJALグループ内での比重がわからないが、全国地域航空システム推進協議会の年次総会資料にJ-AIRの輸送実績が記載されている。 これら二つの統計を合成したのが第4図であるが、近年のJAL本体の輸送量は横ばいであり、増加分の殆どはJ-AIRの拡張によるものである。

第 4 図

そこで生じる疑問は、J-AIRはどこに拡大の余地を見出しているのかということである。 現在のJ-AIR運航路線でJAL本体と並行運航しているのは東京〜三沢線で3便中1便が、また東京〜宮崎線で6便中1便だけJ-AIRの運航になっているが、いずれも機材回航のための運航と見られ、現在のJAL/J-AIR並行路線でJ-AIRへ全面転換できる路線は事実上無いと見られる。 又2015〜2019年度の調査期間内でJAL運航がJ-AIR運航に転換した路線は一つもない。 それから考えると、今後のJ-AIRのフリート拡大はまずHACとJACの路線の中で比較的需要の多い路線は、J-AIR運航に転換して行うことと予測する。 その可能性を探求したのが第3表である。 HAC/JACが将来も運航継続する路線は明示されていないが、機材手当状況から推測すると、HAの事業規模はATR42-600、2機分に、JACはATR42-600、9機分に縮小されるのが将来の事業規模であると推測できる。 第3表に示すようにHAC路線から丘珠〜釧路線及び利尻線の計4便がJ-AIR運航に転換し、残る丘珠〜函館、〜三沢及び函館〜奥尻線の3路線8便/日がHACによって継続運航されると予想する。 同じくJAC路線では、現在既にJAC/J-AIRが並行運航している伊丹〜出雲線、隠岐線と鹿児島〜奄美大島の合計3路線9便はJ-AIR運航に全面転換されると見るのが妥当であろう。 さらにJ-AIR運航に転換できそうな路線は福岡〜出雲線と福岡〜鹿児島線の2路線3便/日である。 JACが継続運航するのは、離島路線を中心とした14路線26便/日と予想している。 その結果J-AIRの運航便数は2019年度の時点では113便を32機で運航しているが、将来的にはE170/E190フリートは50機規模になるので、170便/日程度の事業規模に達すると見られる。 しかし前述の通りHAC/JAC路線でJ-AIRに転換できそうなのを予測すると、J-AIRもHAC運航時の運航便数を維持するものとして、HACでは2路線4便/日、JAC分では5路線12便/日が予想されるので、機材量として4〜5機程度なので、今後領収するE170/E190、18機の内4〜5機分くらいしかJALグループ内路線での転換では対応できない。 そこから考えると、13〜14機分は現在ANAが単独で運航している路線への参入を狙っているとしか思えない。

HAC/JACの将来予想

航空会社 |

HAC |

JAC |

|||

|

|

2018年度 |

将来予想 |

2018年度 |

将来予想 |

使用航空機 |

機種 |

Saab340B(36席) |

ATR42-600(48席) |

DHC-8-Q400(74席) Saab340B(36席) |

ATR42-600(48席) |

機数 |

3 |

2 |

DHC-8-Q400 4 Saab340B 6 |

8 |

|

運航路線 |

路線数 |

5 |

2 |

19 |

14 |

区間 |

丘珠〜釧路(3) |

J-AIRへ移管 |

伊丹〜但馬(2) |

JACが運航継続 |

|

丘珠〜函館(6) |

HACが運航継続 |

伊丹〜出雲(3)+3 |

全便J-AIRが運航 |

||

丘珠〜三沢(1) |

HACが運航継続 |

伊丹〜隠岐(2)+1 |

全便J-AIRが運航 |

||

丘珠〜利尻(1) |

J-AIRへ移管 |

伊丹〜屋久島(1) |

JACが運航継続 |

||

函館〜奥尻(1) |

HACが運航継続 |

福岡〜出雲(2) |

J-AIRが運航 |

||

|

|

福岡〜鹿児島(1) |

J-AIRが運航 |

||

|

|

福岡〜屋久島(1) |

JACが運航継続 |

||

|

|

鹿児島〜松山(1) |

JACが運航継続 |

||

|

|

鹿児島〜種子島(3) |

JACが運航継続 |

||

|

|

鹿児島〜屋久島(6) |

JACが運航継続 |

||

|

|

鹿児島〜奄美大島(4)+3 |

J-AIRが全便運航 |

||

|

|

鹿児島〜喜界島(2) |

JACが運航継続 |

||

|

|

鹿児島〜沖永良部(3) |

JACが運航継続 |

||

|

|

鹿児島〜与論(1) |

JACが運航継続 |

||

|

|

奄美大島〜喜界島(1) |

JACが運航継続 |

||

|

|

奄美大島〜徳之島(2) |

JACが運航継続 |

||

|

|

奄美大島〜沖永良部 (1) |

JACが運航継続 |

||

|

|

奄美大島〜与論 (1) |

JACが運航継続 |

||

|

|

沖永良部〜与論(1) |

JACが運航継続 |

||

註:赤字はJAL運航便数、青字はHAC/JACが継続運航すると予想する路線を示している。

第 3 表

そこでANAグループが運航していて、JALグループ航空会社が参入していない路線を第4表に取りまとめたが、それが72路線もある。 その中でLCCのJetstar Japan(JJP)が運航している区間は、既にJALグループ会社が運航していると勘定しても66路線にはJALグループは参入していない。 その全部が対象になるとは考えられないが、それでもJ-AIRが競合参入できそうな路線は相当数あるので、ANAと直接競合する覚悟さえ持てれば、J-AIRが参入できる余地はあると思う。

JALグループの参入していないANA路線

区間 |

使用機材 |

運航便数 |

並行他社運航 |

他社便数 |

羽田〜神戸 |

737-800/777-200 |

2 |

SKY |

7 |

成田〜那覇 |

767-300 |

1 |

JJP/VNL |

6 |

神戸〜新千歳 |

737-800 |

1 |

ADO/SKY |

5 |

関西〜福岡 |

737-700 |

1 |

APJ/JJP |

4 |

関西〜那覇 |

A320/737-800 |

4 |

APJ/JJP/JTA |

8 |

福岡〜那覇 |

737-800/737-500/767-300 |

8 |

|

|

新千歳〜那覇 |

737-800 |

1 |

|

|

羽田〜稚内 |

A321 |

1 |

|

|

羽田〜紋別 |

737-800 |

1 |

|

|

羽田〜中標津 |

737-800 |

1 |

|

|

羽田〜大館能代 |

737-800 |

2 |

|

|

羽田〜庄内 |

737-800/A321 |

4 |

|

|

成田〜仙台 |

DHC-8-Q400 |

2 |

|

|

成田〜新潟 |

DHC-8-Q400 |

1 |

|

|

羽田〜八丈島 |

737-800/A320 |

3 |

|

|

羽田〜富山 |

737-800 |

4 |

|

|

羽田〜能登 |

A320/737-800 |

2 |

|

|

成田〜小松 |

|

|

IBX |

1 |

羽田〜鳥取 |

A320/737-800 |

4 |

|

|

羽田〜米子 |

A321/737-800/767-300 |

5 |

|

|

羽田〜萩・石見 |

737-800 |

2 |

|

|

成田〜広島 |

|

|

IBX/SJO |

3 |

羽田〜岩国 |

A320/737-800 |

5 |

|

|

羽田〜佐賀 |

A321/737-800 |

5 |

|

|

中部〜女満別 |

737-700 |

1 |

|

|

中部〜旭川 |

737-700 |

1 |

|

|

中部〜函館 |

737-800 |

1 |

ADO |

1 |

中部〜秋田 |

DHC-8-Q400 |

2 |

|

|

中部〜仙台 |

DHC-8-Q400/737-700 |

4 |

IBX |

2 |

中部〜新潟 |

DHC-8-Q400 |

2 |

|

|

中部〜松山 |

DHC-8-Q400 |

2 |

IBX |

1 |

中部〜福岡 |

DHC-8-Q400/737-700/737-800/A320 |

7 |

IBX/SFJ/JJP |

7 |

中部〜大分 |

|

|

IBX |

2 |

中部〜熊本 |

737-700/737-800 |

3 |

|

|

中部〜長崎 |

737-700/737-800 |

3 |

|

|

中部〜宮崎 |

DHC-8-Q400/737-800 |

4 |

|

|

中部〜鹿児島 |

DHC-8-Q400/737-800 |

3 |

SNA/SKY/JJP |

6 |

中部〜那覇 |

767-300/737-800 |

4 |

JTA/SNA/SKY/JJP |

12 |

中部〜宮古 |

737-800 |

1 |

|

|

中部〜新石垣 |

737-800 |

1 |

|

|

伊丹〜福島 |

737-500/737-800 |

2 |

IBX |

2 |

伊丹〜高知 |

DHC-8-Q400/737-500 |

6 |

|

|

関西〜宮古 |

737-800 |

1 |

|

|

福岡〜小松 |

737-500 |

1 |

IBX/ORC |

3 |

福岡〜対馬 |

DHC-8-Q400 |

5 |

|

|

福岡〜福江 |

DHC-8-Q400 |

1 |

ORC |

4 |

福岡〜宮古 |

737-800 |

1 |

|

|

福岡〜新石垣 |

737-500 |

1 |

|

|

新千歳〜稚内 |

DHC-8-Q400 |

2 |

|

|

新千歳〜中標津 |

DHC-8-Q400 |

3 |

|

|

新千歳〜釧路 |

DHC-8-Q40/737-800 |

3 |

|

|

新千歳〜函館 |

DHC-8-Q400 |

2 |

|

|

新千歳〜福島 |

737-500 |

1 |

|

|

新千歳〜富山 |

737-800 |

1 |

|

|

新千歳〜小松 |

737-800 |

1 |

|

|

新千歳〜静岡 |

737-800 |

1 |

|

|

新千歳〜岡山 |

737-800 |

1 |

|

|

新千歳〜松山 |

|

|

IBX |

1 |

仙台〜小松 |

|

|

IBX |

2 |

仙台〜広島 |

|

|

IBX |

2 |

長崎〜対馬 |

|

|

ORC |

5 |

長崎〜壱岐 |

|

|

ORC |

2 |

長崎〜福江 |

|

|

ORC |

3 |

那覇〜仙台 |

767-300 |

1 |

|

|

那覇〜新潟 |

737-500 |

1 |

|

|

那覇〜静岡 |

737-800 |

1 |

|

|

那覇〜広島 |

767-300 |

1 |

|

|

那覇〜岩国 |

737-800 |

1 |

|

|

那覇〜高松 |

767-300 |

1 |

|

|

那覇〜松山 |

737-800 |

1 |

|

|

那覇〜熊本 |

737-800 |

1 |

|

|

那覇〜長崎 |

737-800 |

1 |

|

|

合計便数 |

|

141 |

|

89 |

註:赤字はANAとのコードシェア便を示す。

第 4 表

なお、これまでは32機を発注している三菱スペースジェットのことは考慮していない。 しかし、前述のように検討して行くと、JALグループはE170/E190、50機と三菱スペースジェット、32機を使い切るにはJALはリージョナル・ジェットの分野でANAと全面対決して勝利する必要がありそうである。

5.HACとJACの事業縮小

前述したように、J-AIRの拡張は直接的にHACとJACの縮小に繋がるが、HACとJACには過去の経緯と地元対策のため運航を継続しなければならない路線がある。 それついても前掲の第3表で傾倒しているが、それでHACはATR4-600、2機分で運航可能な丘珠〜函館、三沢線及び函館〜奥尻線の3路線8便/日を、JACは現在運航している19路線38便/日を第3表に示す14路線26便/日に縮小して、ATR42-600、9機で事業を継続すると推測する。 なおAMXとのコードシェアは、別の商業的契約によるものなので、JALはAMXの現在の形を継続するものと思料して、この検討からは除外している。

6.総括

以上の検討から、 JALグループの将来事業戦略として、幹線と大型地方路線はJAL本体が運航し、比較的需要規模の小さい路線はJ-AIRが、一部をFDAに補完させた二重構造とする構想が浮かび上がって来る。 過去においてJALがANAに圧倒的に優位にあったが、2012年9月の倒産によりその立場は逆転した。

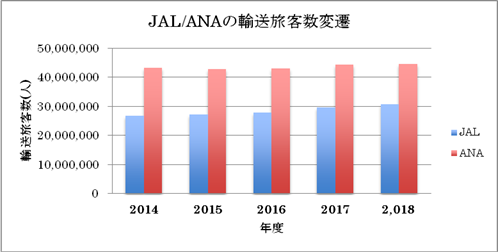

第 5 図

第5図に両社の近年の輸送旅客数の変遷を示したが、これでJALがANAとの差を詰めてきていることが分かる。 そこでJALとしては、第4図に見られるように小型機の事業分野の拡充で巻き返しを図っているものと推測する。 しかしJAL/J-AIRが運航するのが不適当でHAC/JACが運航している低需要及び/または短距離地方路線は過去の経緯等から廃止できないので、従前どおりHAC又はJACが担当すると言うのがJALグループの事業戦略と見ている。 多分JALの本音とすれば、それらの零細地方路線は整理して、JAL/J-AIRの2社体制に絞ってANAに対抗したいのであろうが、それは難しいので、HAC/JACを可能な限り縮小して事業を継続させると推測するのである。 少なくとも現在のJALの動向からは地域振興の貢献度を拡大しようと考えているとは思えない。 地元が地域の航空サービスの拡充により地域の振興を図ろうとしても、それはもはや叶わぬ夢となりそうである。 HAC/JACの地元が、HAC/JACを拡充して地域振興のツールとするには、両社をJALから取り戻す以外方法はない。 地域の航空サービスを航空会社の裁量に任せて関係地域は縮小される航空サービス体制で満足するのか、地域がどこまで関与するのか問われていると思う。 地域の積極的な取り組み方を期待する。 このJALグループの事業構造の中で、J-AIRの重要度が増すのは間違いないが、HAC/JACの運航する路線の将来には注目して行きたい。 なお沖縄関係路線は過去の経緯もあり、従前通りJTAとRACが担当することは動かないであろう。

以上