|

|

| 2002年分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 2005年分 | 1〜4月分 | 5月 | 6月 | |

| 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 7月初旬 | 中 | 下 | |||

| 2003年分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 8月初旬 | 中 | 下 | |

| 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 9月初旬 | 中 | 下 | ||

| 2004年分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 10月初旬 | 中 | 下 | |

| 7月分 | 11月分 | 12月分 |

| ★下線の入っている部分をクリックすると、関連のページへリンクしています。★ | ||||

| 2005年 | 7月 | |||

| 20(水) | ||||

| ツマグロヒョウモンの幼虫はどんどん大きくなっていくので、朝までは密閉容器でしたが、100円ショップで売っている小さな飼育箱に移しました。がしょっちゅう天井や壁に張り付くので、蓋の中にラップを張っています。 今日は比較的大きなスミレの株から、葉を採ってきて、冷蔵庫の野菜室に「新鮮保存バッグ」に入れて保存しましたが、飼育箱にも入れました。 ある程度湿り気が無いとスミレはしおれてしまうし、湿気が多いとカビが生えるし、気を抜けないところです。 夜見ると、なんだか8頭以上いるような気がして・・・。(^_^.) 蛹は8日から2週間くらいで羽化するらしいです。最初に蛹になったのが14日ですから・・・気が抜けません。(^_^.) |

||||

・・そして、最初は異物だと思ってつついたりして、しばらく口元につけていたのですが、う・・・食べてしまいました。(>_<) その瞬間を撮ったつもりでしたが、大ボケでした。(^_^.) これは食べ終えた直後。 |

||||

| 19(火) | ||||

| 上左:ツマグロヒョウモンの幼虫の左上になんだかいがいがしたものが見えますが、こういうのが何箇所かに見られ、新たに生まれた幼虫だろうか?と悩んでいましたが、これは脱皮した皮だったことが分かりました。(^_^.) 上右:そう思ってみると、抜け殻の皮の上にある丸いものは頭の殻なのでしょう。 大分大きくなった幼虫を夜、数えてみると、8頭いました。 蛹になっていくツマグロヒョウモンの終齢幼虫を名残惜しい気持ちで眺めながら、この子達の小さいときからの付き合いだったら、もっと思い入れがあったろう、小さいときから育てられればよかったかな・・・と思っていたのを、まるで見透かされたようですが、8頭は多すぎるような。(^_^.) 埼玉でもツマグロヒョウモンは繁殖しているそうですが、なかなか見かけることができないのは、このあたりにはスミレがたくさんは無いからだろうと思います。 関西でも、夏にならないとなかなか幼虫が見つけられない、と言うのは、パンジーの花がきれいに咲いている時期は、きっと薬剤散布をしているはずで、その頃まではツマグロヒョウモンは、野生のスミレで細々と成長を繰り返しているのではないかと思います。パンジーの花の見ごろを過ぎて、人々が薬をかけるのをやめた頃、ツマグロヒョウモンはパンジーに卵を産むことができるのでしょう。 でも、関東では、公園や路側帯でも、パンジーはGW前に抜かれて夏の花に植え替えられてしまい、5月過ぎて見かけることはまずありません。 検索で見つけたこのサイトの方は、スミレの栽培をしていらっしゃるようです。 http://gaia.loving.jp/violet/cho.html 今朝、見回りに行きましたが、やはり南側のアスファルト脇のスミレはほぼ全滅でした。(北側には3株ある) 早朝涼しいうちに、こぼれ種で育っている肥後スミレをプランターに移し、クレマチスの株元に残っていたタチツボスミレも鉢上げ。根付いてくれればよいのですが・・・。なんとか食草確保をがんばらなくてはなりません! |

||||

| 18(月) | 関東地方は梅雨明けしました。 今日も日向は39℃くらいあって、光化学スモッグも発生していたようです。 ナミアゲハの幼虫は、引きもきらず育っていますが、これまで羽化したとき以外、アゲハチョウを見たことがありませんでしたが、今日とうとう目撃。(^.^) |

|||

右上・ミヤマホタルカズラで休むナミアゲハ。 燐粉はかなり取れて、翅も傷んでいるようでした。 左:あちこち葉を確かめていましたが、この枝に産卵。 あっちにもこっちにも幼虫がいるので、どこにしようか迷っていた模様。(^_^.) 大変人懐っこくて、うちで羽化した蝶だろうか?などと思うのですが。(^^ゞ |

||||

| 上左:ツマグロヒョウモンの幼虫、左から1齢、2齢、3齢? 上右:ツマグロヒョウモンの幼虫は、休むとき、スミレから離れて壁や蓋に移ります。 朝起きて真っ先に確認したのは、スミレの葉がどのくらい残っているか? 終齢になるまではたいして食べないから、少しずつスミレの葉を採っていらっしゃい、とのアドバイスをいただいていましたが、文字通り死活問題ですから。(^_^.) ところが、パソコン郵趣部会報の編集が忙しく、おとといは全く外に出ず、昨日も車で出かけたので、スミレを確認していなかったのですが、なんと今日見ると、わたしが大切にしていた道路脇のスミレがほとんど抜かれていました・・・ (>_<) 先に摘み取っておくとしおれてしまうので、必要なたびに採ろうと思っていたのに・・・。この子達の運命やいかに・・・? JRの管理地でも、土曜日、一斉に草が払われ、昆虫の集まっていたヤブガラシもアカツメクサもヒメジオンも、みんな無くなっていました。(;_;) |

||||

| 17(日) | ||||

一体どこで蛹になっているのか?と探しても見つかりませんでしたが、今日は壁に張り付いているのを発見。 そのまま蛹になりそうですが、寄生鉢などがいますから、どうなるやら・・・。 |

||||

このスミレの葉には何も付いていなかったはずなのに・・・。そうです、パンジーの葉に、卵のようなものが付いているようでしたが、飼育箱越しでよく見えず、確認していませんでした。幼虫は6頭以上いるもよう。(^_^.) まだうちのスミレ増産計画は軌道に乗っておらず、全員に食べさせてあげることができるのかどうか・・・? (^_^.) |

||||

| 16(土) | もう動いている幼虫がいないので、ようやく鉢を飼育箱から出して写真を撮ることができました。 右は、一番最初に蛹になった幼虫。 でも、うちの中にはクモが入ってきたりするので、また飼育箱に入れました。(^_^.) |

|||

昨日、蛹化した幼虫です。 4頭のうち、3頭がパンジーの茎で蛹になりました。 |

||||

| 15(金) | 夕べ22時前にパンジーの茎で前蛹になったツマグロヒョウモンの幼虫ですが、じっとしていた前蛹がぴくぴく動き始めました。 これは脱皮の瞬間だ、と予定を変更。(^_^.) 他の幼虫が動き回っているので、飼育箱の外からの撮影なので不鮮明です。もっときれいに洗って置けばよかった・・・。(^_^.) |

|||

身をよじって皮を脱ぎます。 これは全くアゲハと同じです。 |

||||

11:05 どうにか落ち着いたようです。 |

||||

| 14(木) | 午前0:06の蛹。 0時少し前、少し目を離した隙に垂れ下がっていました。 |

|||

右 14:00の蛹。 この1時間半ほどの間に脱皮しました。まだ赤っぽいです。 銀色と言ったらよいのか、フラッシュを当てると蛍光色のような光る部分が出てきました。これは何に当たるのでしょう? |

||||

右 20:14 だんだん黒味が増してきましたが、中の様子も分かります。 もう1頭も、夜、パンジーの茎で前蛹になりました。19時台に糸掛けをして、22時前に垂れ下がっていました。 |

||||

| 13(水) | ところが後からこの写真を良く見ると、脱糞しているような? 普通はこんな柔らかい糞はしないので。 ベランダのカボスの木にいたナミアゲハの終齢幼虫は、脱糞の跡を残して消えていました。(^_^.) きっと移動して蛹になったのでしょう。 |

|||

なんだか哀れ・・・。 ヨトウムシやナメクジにパンジーの花が食べられることはよくありましたが、案外花はおいしいのかも? これが最後の食事だったように思います。 |

||||

このとき、もう既に身体は縮んでいます。 |

||||

垂蛹になるから、天井のある飼育箱に入れてくださいとの指示をいただいていましたが、こんなところでとは思いもよりませんでした。 (飼育箱の中なので写真は不鮮明です) |

||||

そしてじっとして場所を試していました。 これは21:33 時々左右の向きを変え、首を伸ばして糸かけのようなしぐさをしていましたが・・・。 他の2頭も動き回って場所探しを始めたようです。 |

||||

| 12(火) | アサガオはすくすくと伸び、夏至を越えて短日になったので、蕾も付いてきました。 一度摘心したので、少し遅れているかもしれませんが。 フウセンカズラは50センチくらいです。これから日に日に成長するでしょう。 肥後スミレはこぼれ種で隣の鉢にたくさん芽が出てきたので、いっそ増やすことにして種まきもしました。アスファルト道路の際に生えていたスミレも、なんとか鉢上げに成功、こちらも種まきするかも。 クレマチスの株元に生えているタチツボスミレも大分大きくなった・・・。 園芸種のパンジーは花を咲かせるために弱るのと、夏の暑さに弱いので1・2年草だが、日本産スミレはほとんど病気にもならず、アブラムシも付かず、環境が合えば夏もせっせと種をつけてさすがに宿根草です。 ・・・と、スミレ増産計画をしているのは、ツマグロヒョウモンを育てるためです。 地球温暖化で、今では東京でも千葉でも、そして埼玉でも生息しているそうですが、自分では探せず、幼虫をいただきました。 わたしには初めての対面、経験です。 |

|||

最初に容器から降りてきた左上の写真で確認すると、右を向いているのだから、赤い斑点が大きい方がお尻。 右上は左を向いているはず。顔に目が付いているように見えるけれど? 左の写真では、頭が上に来ている、上ってきたところ、と言うことになる。 ・・・初めての生き物というのはなんとも不思議です。 パンジーの株を鉢ごと大きい飼育箱に入れました。多分終齢なので、しばらくすると蛹になってしまうでしょう。 |

||||

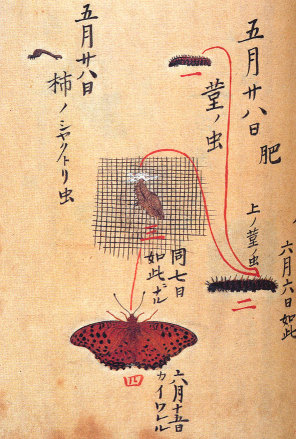

細川の殿様が「菫ノ虫」として観察したツマグロヒョウモン、果たしてオスが生まれるのか、メスが生まれるのか・・・? 細川の殿様が「菫ノ虫」として観察したツマグロヒョウモン、果たしてオスが生まれるのか、メスが生まれるのか・・・?左は「昆虫胥化図」の中の「ツマグロヒョウモン」の図。 カボスの木では、ナミアゲハの幼虫が、もう数え切れないほど成長しており、ようやく出てきた新芽にも、すでに卵が産み付けられています。 これまでは、同じ時期の幼虫が4頭ずつ、と言うパターンだったのに、今は終齢あり、1齢あり、2齢あり、3齢あり、卵あり・・ 一体いつのまにアゲハは来ているのでしょう? (^_^.) もちろんわたしは、蝶が好むと言う青や紫の小さめの花を用意していますが。(^^ゞ |

||||

|

トップページへ戻ります。 |