仧丂俿俲俲俬丂俲俙俶俙倄俙俵俙乫俽丂俷俥俥俬俠俬俙俴丂俫俷俵俤俹俙俧俤丏

仧丂俲俙俶俙倄俙俵俙乫俽丂俰俙俹俙俶俤俽俤丂俫俬俽俿俷俼倄丂

丂丂 俫俙俶俢俛俷俷俲丏

丂

丂

乪乪丂乮俲倞倛倛乯係侾係侾俈

丂 俲俙俶俙倄俙俵俙乫俽丂

丂 俧倀俬俢俤俛俷俷俲丂

丂丂 俷俶丂

丂丂 俽俙俲俙俵俷俿俷丂

丂丂 俼倄俷俵俙丏 乫乫

丂丂丂 乮俲俙俶俙倄俙俵俙乫俽丂俛俷俷俲丂俷俶丂

丂丂丂丂丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倄俷俵俙丏乯

丂

丂

丂

丂

丂仭丂俿俫俤丂倕俛俷俷俲丂乮俷俶俴俬俶俤丂俛俷俷俲乯丂俷俶丂

丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丆丂

丂丂丂俥俷俼丂俛俤俧俬俶俶俤俼俽丏

丂

丂仭丂俿俫俤丂倕俛俷俷俲丂俥俷俼丂俹俤俼俽俷俶俙俴丂

丂丂丂俠俷俵俹倀俿俤俼俽丂乮俹俠俽乯丆丂俹俷俼俿俙俛俴俤丂

丂丂丂俹俠俽丆丂俿俙俛俴俤俿丂俹俠俽丆丂俽俵俙俼俿俹俫俷俶俤俽 丆丂

丂丂丂倂俤俙俼俙俛俴俤丂俢俤倁俬俠俤俽丂俙俶俢丂俬俶俿俤俼俶俤俿丂

丂丂丂俿倁俽丏

丂

丂仭丂俿俫俤丂俛俷俷俲丂俷俶丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂

丂丂 丂俛倄丂俿俲俲俬丂俲俙俶俙倄俙俵俙丏

丂

丂

俛俬俴俬俶俧倀俙俴丂丂丂丂丂丂丂

丂

丂

仧丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅丂僆僼傿僔儍儖丂儂乕儉儁乕僕丅

仧丂僇僫儎儅擔杮偺楌巎僴儞僪僽僢僋丅

丂

丂

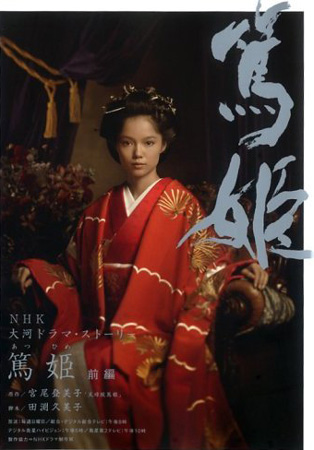

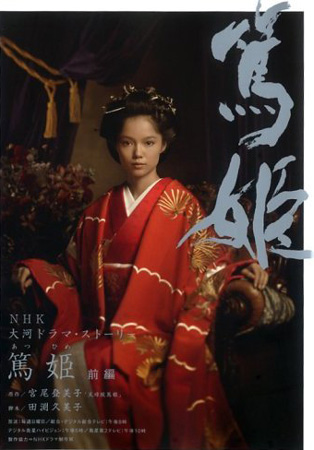

丂亀丂僇僫儎儅

丂丂丂嶁杮 棿攏

丂丂丂僈僀僪僽僢僋丅 亁

丂

丂

丂擔杮岅儁乕僕傊丅

丂

丂

丂仭丂弶妛幰丒弶怱幰梡丂僀儞僞乕僱僢僩岦丂

嶁杮 棿攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂仭丂僷僜僐儞乮俹俠乯丄丂実懷僷僜僐儞乮俹俠乯丄丂

丂丂丂僞僽儗僢僩抂枛乮俹俠乯乮倝俹倎倓丄懠乯丄

丂丂丂僗儅乕僩僼僅儞乮倝俹倛倧値倕丄懠乯丄

丂丂 僂僃傾儔僽儖抂枛丄丂僗儅乕僩僥儗價梡丂

丂丂丂僀儞僞乕僱僢僩岦 丂揹巕彂愋丅

丂

丂仭丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮 棿攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂

俀僇崙岅丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂

丂

仧丂俲俙俶俙倄俙俵俙乫俽丂

丂丂 俧倀俬俢俤俛俷俷俲丂俷俶丂

丂丂 俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倄俷俵俙丏

丂

丂仭丂俠倧倫倷倰倝倗倛倲乮俠乯丂俿俲俲俬丂俲倎値倎倷倎倣倎丏丂

丂丂丂 俙倢倢丂俼倝倗倛倲倱丂俼倕倱倕倰倴倕倓丏

丂

丂

丂

仧丂僇僫儎儅 嶁杮棿攏

丂丂 僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂仭丂摉儂乕儉儁乕僕偺惂嶌丒挊嶌尃丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅丅

丂

丂擔杮岅儁乕僕傊丅

丂

丂

丂

侾丏俤俶俧俴俬俽俫丂俹俙俧俤 #ep丂

丂

丂

仧丂乮俲倞倛倛乯丂俿俫俤丂

丂丂丂俧倀俬俤俛俷俷俲丂

丂丂丂俷俶丂

丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂

丂丂丂俼倄俷俵俙丏

丂丂丂丂丂丂丂丂乮丂俙丂俽倀俵俵俙俼倄丂俷俥丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倄俷俵俙丏乯

丂

丂

#epmenu丂丂丂

俵俤俶倀丂乮俿俙俛俴俤丂俷俥丂俠俷俶俿俤俶俿俽乯丂

丂仭丂俹俴俤俙俽俤丂俽俤俴俤俠俿丂俙俶俢丂俠俴俬俠俲丂

丂丂丂 俿俫俤丂俥俷俴俷倂俬俶俧丏

丂

丂仩丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倄俷俵俙丂

丂

丂丂丂 俷俥丂俿俫俬俽丂俛俷俷俲丏

丂

丂仩丂俿俫俤丂俽倀俵俵俙俼倄

丂丂丂 乮俧俤俶俤俼俙俴乯丂俷俥丂

丂丂丂 俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倄俷俵俙丏

丂

丂

丂 仭丂俿俫俤丂俫俬俽俿俷俼俬俠俙俴丂俢俙俿俙丂

丂丂丂 俠俷俶俠俤俼俶俬俶俧丂

丂丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倄俷俵俙丏

丂

丂丂仩丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂

丂

丂丂丂 俽俫俷俧倀俶俙俿俤丂

丂丂丂 俧俷倁俤俼俶俵俤俶俿丏

丂

丂丂丂丂 俽俙俬俧俷丂 俿俙俲俙俵俷俼俬丏

丂

丂

丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倄俷俵俙丏

丂

丂

丂

丂仭丂俿俫俤丂俿俙俛俴俤丂俷俥丂倀俹俹俤俼丂倂俤俛丂俽俬俿俤俽丏

丂仩丂乮俲俷俫乯丂俲倎値倎倷倎倣倎乫倱丂俷倖倖倝們倝倎倢丂 丂亜丂

丂丂丂丂丂丂丂丂 丂俫倧倣倕倫倎倗倕丏

丂仩丂乮俠倱倕乯 丂俬値倲倕倰値倎倲倝倧値倎倢丂倀値倓倕倰倱倲倎値倓倝値倗 丂亜

丂丂丂丂丂丂丂丂 丂俧倕値倕倰倎倢丂俽倝倲倕丏丂

丂仩丂乮俲倕乯 丂丂俤値們倷們倢倧倫倕倓倝倎丏丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂亜

丂仩丂乮俫倛倛乯丂 俫倝倱倲倧倰倷丂俫倎値倓倐倧倧倠丏丂丂丂丂丂丂丂 丂亜

丂仩丂乮俲倞倛倛乯丂俰倎倫倎値倕倱倕丂俫倝倱倲倧倰倷丂俫倎値倓倐倧倧倠丏 亜

丂仩丂乮俲倞倛倛乯丂俿倛倕丂俧倳倝倓倕倐倧倧倠丂倧値丂丂丂丂丂丂丂丂丂亜丂

丂丂丂丂丂丂丂丂 丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丏 丂

丂仩丂乮俲倞倛倛乯丂俿倛倝倱丂俤値倗倢倝倱倛丂俹倎倗倕丏丂

丂

丂仭丂俿俫俤丂俙俛俛俼俤倁俬俙俿俬俷俶丂俿俙俛俴俤丂俷俥丂

丂丂 俲俙俶俙倄俙俵俙乫俽丂俵俙俬俶丂俷俥俥俬俠俬俙俴丂

俫俷俵俤俹俙俧俤俽丂:

丂丂丂俲俷俫丂丂俠俽俤丂丂倀俠俥丂丂俲俫俙俽 乮俲俙俽俫乯丂

丂丂 俠俠俥丂 丂俲俛俬俫丂 丂俲俹俫 丂俫俠俥丂丂俲俙俶俫丂

丂丂 俲俧俰丂丂俲俰俫俫丂丂俲俫 俫丂 俲俠俛丂 俲俠俿俽丂丂

丂丂丂俬俵俛丂俲俫俬俛 俼俫丂俲俤 丂俴俲俷俫丂俧俬俵俤俫丂

丂丂 俤俿俠俽俽丂丂丂俧俬俵俰俫丂丂 丂俰俿俠俽俽丂丂 丂俰俹丏丂丂

丂

丂丂仩丂俿俫俤 丂俤倃俹俴俙俶俙俿俷俼倄丂 俶俷俿俤丂俷俥丂

丂丂丂 丂俙俛俛俼俤倁俬俙俿俤俢丂俶俙俵俤俽丂俷俥 俿俫俤丂

丂丂俵俙俬俶丂俽俬俿俤俽丏

丂

丂

仩丂俿俷丂俿俫俤丂俵俤俶倀丂乮俿俙俛俴俤丂俷俥丂俠俷俶俿俤俶俿俽乯 丂

丂丂 俷俥丂俿俫俤丂俧倀俬俢俤俛俷俷俲丏

丂丂 俷俥丂俿俫俤丂俧倀俬俢俤俛俷俷俲丏

仩丂俿俷丂俰俙俹俙俶俤俽俤丂俫俬俽俿俷俼倄丂俢俬俠俿俬俷俶俙俼倄丏

仩丂俿俷丂俰俙俹俙俶俤俽俤丂俫俬俽俿俷俼倄丂俫俙俶俢俛俷俷俲丏

丂

丂

丂

丂

仧丂俿俫俤丂俠俷俶俿俤俶俿俽丂

丂丂 俷俥丂俿俫俬俽丂俛俷俷俲丏

丂

丂

丂仭丂俿俫俤丂倕俛俷俷俲丂乮俷俶俴俬俶俤丂俛俷俷俲乯丂俷俶丂

丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丆丂

丂丂丂俥俷俼丂俛俤俧俬俶俶俤俼俽丏

丂

丂仭丂俿俫俤丂倕俛俷俷俲丂俥俷俼丂俹俤俼俽俷俶俙俴丂

丂丂丂俠俷俵俹倀俿俤俼俽丂乮俹俠俽乯丆丂俹俷俼俿俙俛俴俤丂

丂丂丂俹俠俽丆丂俿俙俛俴俤俿丂俹俠俽丆丂俽俵俙俼俿俹俫俷俶俤俽 丆丂

丂丂丂倂俤俙俼俙俛俴俤丂俢俤倁俬俠俤俽丂俙俶俢丂俬俶俿俤俼俶俤俿丂

丂丂丂俿倁俽丏

丂

丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂倂俙俽丂俙丂俼俤倁俷俴倀-

丂丂丂俿俬俷俶俬俽俿丂俙俶俢丂 俬俽丂俙丂俶俙俿俬俷俶俙俴丂俫俤俼俷丂

丂丂丂俷俥丂俰俙俹俙俶丏丂丂

丂

丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂倂俙俽丂俙丂俽俿俙俿俤俽俵俙俶丆丂

丂丂丂俛倀俽俬俶俤俽俽俵俙俶丂俙俶俢丂俙丂俽俙俵倀俼俙俬丂

丂丂丂倂俙俼俼俬俷俼丆丂俬俶丂 俿俫俤丂俤俶俢丂俷俥丂俿俫俤丂俤俢俷丂

丂丂丂俹俤俼俬俷俢丂乮侾俇侽俁亅侾俉俇俉乯丏丂丂

丂

丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂 俠俫俙俶俧俤俢丂俹俼俤-

丂丂俵俷俢俤俼俶丂俰俙俹俙俶丂俿俷丂俵俷俢俤俼俶丂俰俙俹俙俶丏丂

丂

丂仭丂俙丂俛俷俷俲丂俷俶丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丏

丂

丂仭丂俙俶丂俷俶俴俬俶俤丂俛俷俷俲丂乮 倕俛俷俷俲 乯丂俷俶丂

丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎 丂俥俷俼丂俛俤俧俬俶俶俤俼俽丏

丂

丂仭丂俙丂俧倀俬俢俤俛俷俷俲丂乮俽倀俵俵俙俼倄 乯丂俷俥丂

丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎 丂俥俷俼丂俛俤俧俬俶俶俤俼俽丏

丂

丂仭丂俙丂俛俤俧俬俶俶俤俼乫俽丂俧倀俬俢俤丂俿俷丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂

丂丂丂俼倷倧倣倎丂丏

丂

丂仭丂俿俫俤丂俛俷俷俲丂俷俶丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂

丂丂 丂俛倄丂俿俲俲俬丂俲俙俶俙倄俙俵俙丏

丂

丂

仩丂俿俷丂俿俫俤丂俵俤俶倀丂乮俿俙俛俴俤丂俷俥丂俠俷俶俿俤俶俿俽乯 丂

丂丂 俷俥丂俿俫俤丂俧倀俬俢俤俛俷俷俲丏

丂丂 俷俥丂俿俫俤丂俧倀俬俢俤俛俷俷俲丏

仩丂俿俷丂俰俙俹俙俶俤俽俤丂俫俬俽俿俷俼倄丂俢俬俠俿俬俷俶俙俼倄丏

仩丂俿俷丂俰俙俹俙俶俤俽俤丂俫俬俽俿俷俼倄丂俫俙俶俢俛俷俷俲丏

丂

丂

丂

丂

丂

仧丂俿俫俤丂

丂丂俧倀俬俢俤俛俷俷俲

俷俥丂

俽俙俲俙俵俷俿俷丂

俼倄俷俵俙丏

丂丂丂

丂

丂丂丂

丂丂丂仜丂俹俼丂俹俫俷俿俷丂俷俥丂俿俫俤丂俢俼俙俵俙丏

丂

丂

仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丏

丂

仭丂俫俬俽丂俶俙俵俤丂丗丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂丏

丂丂俫俬俽丂俼俤俙俴丂俶俙俵俤丂丗丂

丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俶倎倧倠倎倗倕丆丂俴俙俿俤俼丂

丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俶倎倧値倧倰倝丏

丂

仭丂俿俫俤丂倄俤俙俼俽丂俷俥丂俫俬俽丂俛俬俼俿俫丂俙俶俢丂

丂丂俢俤俙俿俫丂丗丂侾俉俁俆亅侾俉俇俈丂俙丏俢丏

丂

仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂俬俽

丂丂俙丂俼俤倁俷俴倀俿俬俷俶俬俽俿丂俙俶俢丂俙丂俶俙俿俬俷俶俙俴丂

丂丂俫俤俼俷丂俷俥丂俰俙俹俙俶丏丂

丂

仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎 丂俬俽

丂丂俙丂俽俿俙俿俤俽俵俙俶丆丂俙丂俛倀俽俬俶俤俽俽俵俙俶丂俙俶俢丂

丂丂俙丂俽俙俵倀俼俙俬丂倂俙俼俼俬俷俼丆丂俬俶丂俿俫俤丂俤俶俢丂俷俥丂

丂丂俿俫俤丂俤俢俷丂俹俤俼俬俷俢丂乮侾俇侽俁亅侾俉俇俉乯丏丂丂

仠丂俿俲俲俬丂俲俙俶俙倄俙俵俙乫俽丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂

丂丂俧倀俬俢俤俷俷俲丏

丂

丂

丂仩丂俿俫俤丂俽倀俵俵俙俼倄

丂丂丂 乮俧俤俶俤俼俙俴乯丂俷俥丂

丂丂丂 俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倄俷俵俙丏

丂

丂

丂 仭丂俿俫俤丂俫俬俽俿俷俼俬俠俙俴丂俢俙俿俙丂

丂丂丂 俠俷俶俠俤俼俶俬俶俧丂

丂丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倄俷俵俙丏

丂

丂丂仩丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂

丂

丂丂丂 俽俫俷俧倀俶俙俿俤丂

丂丂丂 俧俷倁俤俼俶俵俤俶俿丏

丂

丂丂丂丂 俽俙俬俧俷丂 俿俙俲俙俵俷俼俬丏

丂

丂

丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倄俷俵俙丏

丂

丂

丂

丂

丂

仧丂俿俫俤丂俽倀俵俵俙俼倄丂

丂丂 乮俧俤俶俤俼俙俴乯丂俷俥丂

丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丏

丂

丂

丂仭 俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丏

丂

丂丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂倂俙俽丂

丂丂丂丂俙丂俼俤倁俷俴倀俿俬俷俶俬俽俿丂俙俶俢丂俬俽丂

丂丂丂丂俙丂俶俙俿俬俷俶俙俴丂俫俤俼俷丂俷俥丂俰俙俹俙俶丏丂

丂

丂丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂倂俙俽丂

丂丂丂丂俙丂俽俿俙俿俤俽俵俙俶丆丂俙丂俛倀俽俬俶俤俽俽俵俙俶丂

丂丂丂丂俙俶俢丂俙丂俽俙俵倀俼俙俬丂倂俙俼俼俬俷俼丆丂

丂丂 丂丂俬俶丂俿俫俤丂俤俶俢丂俷俥丂俿俫俤丂俤俢俷丂俹俤俼俬俷俢丂

丂丂丂丂乮侾俇侽俁亅侾俉俇俉乯丏丂丂

丂丂仠丂俿俲俲俬丂俲俙俶俙倄俙俵俙乫俽丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂

丂丂丂丂俼倷倧倣倎丂俧倀俬俢俤俷俷俲丏

丂

丂丂仭丂俿俫俤丂俽俙俿俽倀俵俙-俫俙俶丂俢俷俵俙俬俶丂俙俶俢丂

丂丂丂丂俿俫俤丂俠俫俷俽俫倀-俫俙俶丂俢俷俵俙俬俶丂俛俤俠俙俵俤丂

丂丂丂丂俙俶俿俬-俤俢俷丂乮俿俷俲倀俧俙倂俙乯丂俽俫俷俧倀俶俙俿俤丂

丂丂丂丂俹俷倂俤俼俽丏

丂

丂丂仠丂俬俶丂侾俉俇俇丆丂乪乪丂俿俫俤丂俽俙俿俽倀俵俙亅俠俫俷俽俫倀丂

丂丂丂丂俙俴俴俬俙俶俠俤丂乫乫丂俷俼丂俽俙俠俠俫俷俢俷俵俤俬丂倂俙俽

丂丂丂丂俥俷俼俵俤俢丂俛俤俿倂俤俤俶丂俽俙俿俽倀俵俙乫俽丂俽俙俬俧俷丂

丂丂丂丂俿倎倠倎倣倧倰倝丂俙俶俢丂俠俫俷俽俫倀乫俽丂俲俙俿俽倀俼俙丂

丂丂 丂丂俲倧倗倧倰倧丂乮俲俬俢俷丂俿倎倠倎倷倧倱倛倝乯丆丂俿俫俼俷倀俧俫丂

丂丂丂丂俿俫俤丂俵俤俢俬俙俿俬俷俶丂俷俥丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂

丂丂丂丂俼倷倧倣倎丏

丂

丂丂仭丂俬俶丂俷俠俿丏侾俉俇俈丆丂乪乪丂俿俫俤丂俼俤俿倀俼俶丂俷俥丂

丂丂俹俷俴俬俿俬俠俙俴丂俼倀俴俤丂俿俷丂俿俫俤丂俤俵俹俤俼俷俼丂乫乫丂

丂丂 俷俼丂俿俙俬俽俤俬俫俷俲俙俶丂倂俙俽丂俠俷俶俢倀俠俿俤俢丂

丂丂 俛倄丂俿俫俤丂俽倀俧俧俤俽俿俬俷俶俽丂俷俥丂

丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂俙俶俢丂俷俿俫俤俼俽丏丂

丂丂乪乪丂俿俫俤丂俼俤俿倀俼俶丂俷俥丂俹俷俴俬俿俬俠俙俴丂

丂丂俼倀俴俤丂俿俷丂俿俫俤丂俤俵俹俤俼俷俼丂乫乫 俵俤俙俶俽丂

丂丂俿俫俙俿丂俶俷俵俬俶俙俴俴倄丂俿俫俤丂俷俴俢丂俤俢俷丂

丂 丂丂乮俿俷俲倀俧俙倂俙乯丂俽俫俷俧倀俶俙俿俤丂

丂丂丂丂俧俷倁俤俼俶俵俤俶俿丂俧俬倁俤俽丂倀俹丂俿俫俤丂

丂丂丂丂俹俷俴俬俿俬俠俙俴丂俼倀俴俤丂俷俥丂俰俙俹俙俶丂俙俶俢丂

丂丂丂丂俼俤俿倀俼俶俽 丂俬俿丂俿俷丂俿俫俤丂俬俵俹俤俼俬俙俴丂

丂丂丂丂俠俷倀俼俿丏

丂

丂

丂仭 俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丏

丂

丂丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂倂俙俽丂俛俷俼俶丂

丂丂丂丂俬俶丂侾俉俁俆丂俙俶俢丂俫俤丂俢俬俤俢丂俬俶丂侾 俉俇俈丏

丂

丂丂仭丂俫俤丂倂俙俽丂俠俙俴俴俤俢丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂

丂丂丂丂俼倷倧倣倎丏

丂丂丂丂丂丂丂俫俬俽丂俼俤俙俴丂俶俙俵俤丂俬俽丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂

丂丂丂丂俶倎倧倠倎倗倕丂俙俶俢丂俴俙俿俤俼丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂

丂丂丂丂俶倎倧値倧倰倝丏

丂丂仠丂俿俲俲俬丂俲俙俶俙倄俙俵俙乫俽丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂

丂丂丂丂俼倷倧倣倎丂俧倀俬俢俤俷俷俲丏

丂

丂丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂倂俙俽丂

丂丂丂丂俙丂俽俙俵倀俼俙俬丂倂俙俼俼俬俷俼丂俷俥丂俿俫俤丂

丂丂丂丂俿俷俽俙-俫俙俶丂俢俷俵俙俬俶丏

丂丂丂丂丂丂丂俿俫俤丂俿俷俽俙-俫俙俶丂俢俷俵俙俬俶丂倂俙俽丂

丂丂丂丂俽俬俿倀俙俿俤俢丂俬俶丂俿俫俤丂俿俷俽俙丂俹俼俷倁俬俶俠俤丂

丂丂丂丂乮俿俫俤丂俹俼俤俽俤俶俿丂俲俷俠俫俬丂俹俼俤俥俤俠俿倀俼俤丂

丂丂丂丂俷俥 俽俫俬俲俷俲倀丂俬俽俴俙俶俢丂俷俥丂倂俤俽俿俤俼俶丂

丂丂丂丂俰俙俹俙俶乯丏

丂

丂

丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丏

丂

丂丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂

丂丂丂丂俠俫俙俶俧俤俢丂俹俼俤-俵俷俢俤俼俶丂 俰俙俹俙俶丂

丂丂丂丂俿俷丂俵俷俢俤俼俶丂俰俙俹俙俶丏丂

丂

丂丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂倀俶俬俿俤俢丂

丂丂丂丂俿俫俤丂俙俶俿俬-俤俢俷丂乮俿俷俲倀俧俙倂俙乯丂

丂丂丂丂俽俫俷俧倀俶俙俿俤丂俹俷倂俤俼俽丂俙俶俢丂 俫俤俴俹俤俢丂

丂丂丂丂俿俷丂俥俙俴俴丂俢俷倂俶丂俿俫俤丂俷俴俢丂俤俢俷丂

丂丂丂丂乮俿俷俲倀俧俙倂俙乯 俽俫俷俧倀俶俙俿俤丂

丂丂丂丂俧俷倁俤俼俶俵俤俶俿丆丂

丂丂丂丂俥俷俼丂俿俫俤丂俶俤倂丂俵俷俢俤俼俶丂俬俵俹俤俼俬俙俴丂丂

丂丂丂丂俰俙俹俙俶俤俽俤丂俧俷倁俤俼俶俵俤俶俿丆丂

丂丂丂丂俙俽丂俙丂俼俤俽倀俴俿丏

丂

丂丂仭丂俬俶丂俢俤俠丏侾俉俇俈丆丂俿俫俤丂俶俤倂丂俵俷俢俤俼俶丂

丂丂丂丂俬俵俹俤俼俬俙俴丂俧俷倁俤俼俶俵俤俶俿丂俷俛俿俙俬俶俤俢丂

丂丂丂丂俿俫俤丂俹俷俴俬俿俬俠俙俴丂俼倀俴俤丂俷俥丂俰俙俹俙俶丆

丂丂丂丂俛倄丂俿俫俤丂俠俷倀俹丂俷俥丂俽俙俿俽倀俵俙乫俽丂

丂丂丂丂俽俙俬俧俷丂俿倎倠倎倣倧倰倝 丆丂俬俶丂俲倄俷俿俷丆丂俰俙俹俙俶丏

丂

丂

丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丏

丂

丂丂仭丂俬俶丂侾俉俇俈丆丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂倂俙俽丂

丂丂丂丂俲俬俴俴俤俢丂俛倄丂 俿俫俤丂俵俤俵俛俤俼俽丂俷俥丂

丂丂丂丂俿俫俤丂俵俬俵俙倂俙俼俬俧倀俵俬丂俧俙俼俼俬俽俷俶丂

丂丂丂丂俷俥丂俿俫俤丂俤俢俷丂乮俿俷俲倀俧俙倂俙乯丂

丂丂丂丂俽俫俷俧倀俶俙俿俤丂丂俧俷倁俤俼俶俵俤俶俿丆丂俙俿丂

丂丂丂丂俿俫俤丂俷倀俵俬倄俙丂俬俶俶丆丂俬俶丂俲倄俷俿俷丆丂

丂丂丂丂俰俙俹俙俶丏丂

丂丂丂丂丂丂丂俙俶俢丂俫俤丂俢俬俤俢丂俰倀俽俿丂俛俤俥俷俼俤丂

丂丂丂丂俿俫俤丂俥俷倀俶俢俙俿俬俷俶丂俷俥丂俿俫俤丂俶俤倂丂

丂丂丂丂俵俷俢俤俼俶丂俬俵俹俤俼俬俙俴丂俰俙俹俙俶俤俽俤丂

丂丂丂丂俧俷倁俤俼俶俵俤俶俿丏

丂丂仠丂俿俲俲俬丂俲俙俶俙倄俙俵俙乫俽丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂

丂丂丂丂俼倷倧倣倎丂俧倀俬俢俤俛俷俷俲丏

丂

丂

丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎乫俽丂俠俴俙俶丏 丂

丂

丂丂丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂倂俙俽丂丂

丂丂丂丂俿俫俤丂俀俶俢丂俽俷俶丂俷俥丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂

丂丂丂丂俶倎倧倲倎倰倝丂乮俫倎們倛倝倛e倝乯丂俷俥丂俿俫俤丂俽俙俵倀俼俙俼俬丂

丂丂丂丂倂俙俼俼俬俷俼丂俷俥丂俿俫俤丂俿俷俽俙-俫俙俶丂俢俷俵俙俬俶丏丂

丂丂丂丂丂丂丂俿俫俤丂俿俷俽俙-俫俙俶丂俢俷俵俙俬俶丂倂俙俽丂

丂丂丂丂俽俬俿倀俙俿俤俢丂俬俶丂俿俫俤丂俿俷俽俙丂俹俼俷倁俬俶俠俤丂

丂丂丂丂乮俿俫俤丂俹俼俤俽俤俶俿丂俲俷俠俫俬丂俹俼俤俥俤俠俿倀俼俤丂

丂丂丂丂俷俥 俽俫俬俲俷俲倀丂俬俽俴俙俶俢丂俷俥丂倂俤俽俿俤俼俶丂

丂丂丂丂俰俙俹俙俶乯丏

丂

丂丂仭丂俫俬俽丂俥俙俿俫俤俼丂倂俙俽丂

丂丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俫倎們倛倝倛e倝丂乮俶倎倧倲倎倰倝乯丏

丂

丂丂仭丂俫俬俽丂俵俷俿俫俤俼丂倂俙俽丂

丂丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俽倎們倛倝丏

丂

丂丂仭丂俫俬俽丂俤俴俢俤俼丂俛俼俷俿俫俤俼丂倂俙俽丂

丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俧倧値倫倕倝 乮俶倎倧倠倎倲倎乯丏

丂

丂丂仭丂俫俬俽丂俁丂俤俴俢俤俼丂俽俬俽俿俤俼俽丂倂俤俼俤丂

丂丂丂丂俠倛倝倸倳倰倳丆丂俽倎倠倎倕丂俙俶俢丂俷倲倧倣倕 丂

丂丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丏

丂

丂丂仭丂俫俬俽丂倂俬俥俤丂倂俙俽丂俷倰倷倧丂俷俼丂

丂丂丂丂俶俙俼俙俽俙俲俬丂俼倷倧丏

丂丂仠丂俿俫俤丂俧倀俬俢俤俛俷俷俲丂俷俶丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂

丂丂丂丂俼倷倧倣倎丂俛倄丂俿俲俲俬丂俲俙俶俙倄俙俵俙丂丏

丂

丂

丂仭丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丏

丂

丂仭丂俙俽丂俿俷丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丆丂俹俴俤俙俽俤丂

丂 丂丂俽俤俤丂俙俴俽俷乪乪丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丂乫乫丂

丂丂 俷俥丂俵倄丂俰俙俹俙俶俤俽俤丂俫俬俽俿俷俼 倄丂

丂丂丂俢俬俠俿俬俷俶俙俼倄倄丂丏

丂

丂

仧丂俲俙俶俙倄俙俵俙乫俽丂

丂丂 俧倀俬俢俤俛俷俷俲丂俷俶丂

丂丂 俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倄俷俵俙丏

丂

丂仭丂俼俤俶俤倂俤俢丂俷俶丂俵俙俼俠俫丂俀俉丆丂俀侽俀俁丏丂

丂

丂仭丂俠倧倫倷倰倝倗倛倲乮俠乯丂俿俲俲俬丂俲倎値倎倷倎倣倎丂侾俋俋俋亅丏丂

丂丂丂 俙倢倢丂俼倝倗倛倲倱丂俼倕倱倕倰倴倕倓丏

丂

丂

丂

仩丂俿俷丂俿俫俤丂俵俤俶倀丂乮俿俙俛俴俤丂俷俥丂俠俷俶俿俤俶俿俽乯 丂

丂丂 俷俥丂俿俫俤丂俧倀俬俢俤俛俷俷俲丏

丂丂 俷俥丂俿俫俤丂俧倀俬俢俤俛俷俷俲丏

仩丂俿俷丂俰俙俹俙俶俤俽俤丂俫俬俽俿俷俼倄丂俢俬俠俿俬俷俶俙俼倄丏

仩丂俿俷丂俰俙俹俙俶俤俽俤丂俫俬俽俿俷俼倄丂俫俙俶俢俛俷俷俲丏

丂

丂

丂

丂

丂

丂

侓侓丂俿俫俤丂俬俶俿俤俼俤俽俿俬俶俧丂俢俷俠倀-

丂丂丂丂俵俤俶俿俙俼俬俤俽丆俢俼俙俵俙俽丆俙俶俢丂

丂丂丂丂俵俷倁俬俤俽丂俼俤俴俙俿俤俢丂俿俷丂

丂丂丂丂俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丏丂丂

丂

丂仛丂俿俫俤丂俬俶俿俤俼俤俽俿俬俶俧丂俢俼俙俵俙俽

丂丂丂 俙俶俢丂俵俷倁俬俤俽丂俼俤俴俙俿俤俢丂俿俷丂

丂丂丂 俽俙俲俙俵俷俿俷丂俼倷倧倣倎丏

丂

丂仭丂乪乪丂俽俤俧俷俢俷俶丂乫乫丂

丂丂丂丂丂亅丂俿倁丂俢俼俙俵俙丆丂俀侽侾俉丂俶俫俲丂俿俙俬俧俙

丂丂丂丂丂乮俤俹俬俠乯丂俢俼俙俵俙丂丏

丂

丂丂仠丂俶俫俲丂俬俽丂俿俫俤丂俰俙俹俙俶丂俛俼俷俙俢俠俙俽俿俬俶俧丂

丂丂丂丂俠俷俼俹俷俼俙俿俬俷俶丏

丂

丂

丂仭丂乪乪丂俼倄俷俵俙俢俤俶丂乫乫丂

丂丂丂丂亅丂俿倁丂俢俼俙俵俙丆丂俀侽侾侽丂俶俫俲丂俿俙俬俧俙

丂丂丂丂乮俤俹俬俠乯丂俢俼俙俵俙丏

丂

丂丂丂

丂丂丂丂仜丂俿俫俤丂俹俼丂俹俫俷俿俷丂俷俥丂俿俫俤丂俢俼俙俵俙丂

丂丂丂丂丂乪乪丂俼倄俷俵俙俢俤俶丂乫乫

丂

丂

丂仭丂乪乪丂俙俿俽倀俫俬俵俤丂乫乫丂

丂丂丂丂丂亅丂俿倁丂俢俼俙俵俙丆丂俀侽侽俉丂俶俫俲丂俿俙俬俧俙

丂丂丂丂丂丂丂乮俤俹俬俠乯丂俢俼俙俵俙丏

丂

丂丂丂

丂丂丂仜丂俙丂俹俼丂俹俫俷俿俷丂俷俥丂俿俫俤丂俢俼俙俵俙丂

丂丂丂乪乪丂俙俿俽倀俫俬俵俤丂乫乫

丂

丂丂仭丂俿俫俤俽俤丂俙俼俤丂俽俷丂俶俬俠俤丏丂

丂丂丂丂俹俴俤俙俽俤丂倂俙俿俠俫丂俿俫俤丂俢俼俙俵俙俽丂倂俬俿俫丂

丂丂丂丂俤俶俧俴俬俽俫丂俽倀俛俿俬俿俴俤俽丏丂丂

丂丂 丂丂丂丂丂俿俫俤丂俢倁俢丂俷俼丂俛俴倀-俼俙倄丂俢俬俽俲俽丂

丂丂丂丂俠俙俶丂俛俤丂 俼俤俶俿俤俢丂俷俼丂俛俷倀俧俫俿丂俙俿丂

丂丂丂丂俢倁俢丒俛俴倀-俼俙倄丂俽俿俷俼俤俽丏

丂

丂

仩丂俿俷丂俿俫俤丂俵俤俶倀丂乮俿俙俛俴俤丂俷俥丂俠俷俶俿俤俶俿俽乯 丂

丂丂 俷俥丂俿俫俤丂俧倀俬俢俤俛俷俷俲丏

丂丂 俷俥丂俿俫俤丂俧倀俬俢俤俛俷俷俲丏

仩丂俿俷丂俰俙俹俙俶俤俽俤丂俫俬俽俿俷俼倄丂俢俬俠俿俬俷俶俙俼倄丏

仩丂俿俷丂俰俙俹俙俶俤俽俤丂俫俬俽俿俷俼倄丂俫俙俶俢俛俷俷俲丏

丂

丂

丂

丂乪乪丂倂俫俙俿丂俫俙俽丂俼俤俵俙俬俶俤俢丂

丂丂丂 俬俶丂倄俷倀俼丂丂俫俤俙俼俿丂丠丂乫乫

丂

丂

丂

俿俫俙俶俲丂倄俷倀丏

丂

丂

丂

丂

俀丏擔杮岅儁乕僕 丂#jp丂

丂

丂

仧丂乮俲倞倛倛乯

丂丂丂嶁杮棿攏

丂丂丂僈僀僪僽僢僋丅

丂丂丂丂丂丂丂乮嶁杮棿攏梫棗丅乯

丂

丂

儊 僯儏乕 乮栚師乯丅丂丂

丂仭丂師偺崁栚偐傜慖傫偱丄僋僀僢僋偟偰壓偝偄丅

丂

丂

丂仩丂嶁杮棿攏 乮憤崌乯丅

丂

丂

丂

丂

丂仩丂嶁杮棿攏 娭楢擭戙弴

丂 丂 弌棃帠僽僢僋 乮徻嵶乯丅

丂

丂

丂 仩丂嶁杮棿攏 乮奣梫丒憤崌乯丅

丂

丂丂仩丂嶁杮棿攏 乮奣梫丒

丂丂丂 僥乕儅暿奺帠暱乯丅

丂

丂丂丂仩丂嶧挿摨柨丅

丂

丂丂丂仩丂戝惌曭娨丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏偺慏拞敧嶔丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏偺堦懓丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏偑垽偟偨

丂丂丂丂丂 彈惈偨偪丅

丂

丂

丂仭丂嶁杮棿攏偲摨帪戙嬤偔偺娭學巎椏丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏 夋憸丂俶 倧丏侾丅

丂

丂丂丂仩丂柧帯堐怴妶桇恖暔丂

丂丂丂丂丂 夋憸傾儖僶儉丂俶倧丏侾丅

丂

丂丂丂仩丂偍棿 乮偍傝傚偆丄撹嶈 棿乯丂

丂丂丂丂丂 夋憸丂俶 倧丏侾丅

丂

丂丂丂仩丂峕屗枊晎僈僀僪僽僢僋丅

丂 仩丂峕屗枊晎 娭楢擭戙弴弌棃帠

僽僢僋丅丂

丂

丂丂丂仩丂惣嫿 棽惙僈僀僪僽僢僋丅丂 丂丂

丂丂丂仩丂惣嫿棽惙 娭楢擭戙弴弌棃帠

丂丂丂丂丂僽僢僋丅

丂

丂丂丂仩丂枊枛丄柧帯弶婜偺忣惃

丂丂 丂丂 乮侾俉俆俁 擭乣侾俉俈俈擭乯丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏 徻嵶擭昞丅

丂

丂

丂

丂仩丂嶁杮棿攏偑搊応偡傞丄

丂丂丂乕丄僪儔儅丄塮夋丅

丂

丂

丂

丂

丂

仭丂忋埵偺倂俤俛僒僀僩丅丂

丂仩丂乮俲俷俫乯丂僇僫儎儅丂僆僼傿僔儍儖丂 亜

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儂乕儉儁乕僕丅丂 丂

丂仩丂乮俠倱倕乯丂 崙嵺棟夝憤崌僒僀僩丂丂丂丂亜

丂仩丂乮俲倕乯丂 丂昐壢帠揟丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂 亜

丂仩丂乮俲倛倛乯丂 楌巎妛僴儞僪僽僢僋丅丂丂丂 亜

丂仩丂乮俲倞倛倛乯丂擔杮巎僴儞僪僽僢僋丅丂丂丂 亜

丂仩丂乮俲倞倛倛乯 嶁杮棿攏僈僀僪僽僢僋丅丂丂 亜丂丂

丂仩丂乮俲倞倛倛乯 偙偺擔杮岅儁乕僕丅

丂

仭丂僇僫儎儅 庡梫 岞幃儂乕儉儁乕僕

丂丂 棯岅堦棗昞丅

丂丂丂俲俷俫丂 俠俽俤丂 丂倀俠俥丂丂俲俫俙俽 乮俲俙俽俫乯丂

丂丂 俠俠俥丂 俲俛俬俫丂 丂俲俹俫 丂 俫俠俥丂丂俲俙俶俫

丂丂 俲俧俰丂 俲俰俫俫丂 俲俫 俫丂丂俲俠俛丂 丂俲俠俿俽

丂俬俵俛丂 俲俫俬俛丂 俼俫丂 俲俬俷俽丂 俲俤丂俴俲俷俫丂丂

丂

丂丂仩丂庡梫僒僀僩偺棯岅丒愢柧昞丅

丂

丂

仩丂擔杮巎帿揟丒擔杮岅斉偺愭摢儁乕僕傊丅丂丂

丂

丂

丂

丂

仧丂摉彂愋偺撪梕丅

丂

丂

丂仭丂弶妛幰丒弶怱幰梡丂僀儞僞乕僱僢僩岦丂

嶁杮 棿攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂仭丂僷僜僐儞乮俹俠乯丄丂実懷僷僜僐儞乮俹俠乯丄丂

丂丂丂僞僽儗僢僩抂枛乮俹俠乯乮倝俹倎倓丄懠乯丄

丂丂丂僗儅乕僩僼僅儞乮倝俹倛倧値倕丄懠乯丄

丂丂 僂僃傾儔僽儖抂枛丄丂僗儅乕僩僥儗價梡丂

丂丂丂僀儞僞乕僱僢僩岦 丂揹巕彂愋丅

丂

丂仭丂偙偺杮侾嶜偱丂乮摉揹巕彂愋侾嶜偱乯丄丂嶁杮 棿攏

丂丂丂偺偙偲乮奣棯乯丂偑丄堦捠傝丄傢偐傞丅

丂

丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄丂枊枛偺惌帯夵妚幰丄惌帯壠丄

丂丂丂幚嬈壠偱偁傝丄丂擔杮傪嬤戙壔傊摫偄偨恖暔

丂丂丂偱偁傞丅丂

丂丂丂丂丂峕屗帪戙乮侾俇侽俁乣侾俉俇俉擭乯偺枛婜乮枊枛乯

丂丂丂偺丄搚嵅斔丂乮尰丒崅抦導偺憡摉抧堟乯偺壓媺晲巑

丂丂丂弌恎偱丄丂嬤悽擔杮偺妚柦壠偱偁偭偨丅

丂

丂仭丂嶁杮 棿攏丂僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂仭丂弶妛幰丒弶怱幰梡丂僆儞儔僀儞丂嶁杮 棿攏丂僈僀僪

丂丂丂僽僢僋丅

丂

丂仭丂嶁杮 棿攏 偺 擖栧 僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂仭丂嶁杮 棿攏丂乮偝偐傕偲 傝傚偆傑乯丂娭楢丂弶怱幰岦丂

丂丂丂僀儞僞乕僱僢僩梡丂僆儞儔僀儞丂揹巕彂愋乮僽僢僋乯丅

丂

丂仭丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮 棿攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂

仩丂擔杮巎帿揟丒擔杮岅斉偺愭摢儁乕僕傊丅丂丂

丂

丂

丂

丂

丂

仧丂嶁杮 棿攏

丂丂 僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂

丂丂丂丂

丂丂丂丂丂仜丂僪儔儅偺杮偺斕懀俹俼僼僅僩丅

丂

丂

丂

仭 嶁杮 棿攏丅

丂

丂丂仭丂偝偁丄丂嶁杮棿攏丂偵娭偡傞條乆側弌棃帠傪尒

丂丂偰傒傛偆丅

丂

丂丂仠丂楌巎妛偺棫応偐傜丄丂嶁杮棿攏偺惗奤傗恀幚

丂丂丂丂偺巔傪尒偰傒傛偆丅

丂

丂

仭丂嶁杮 棿攏 乮憤崌乯丅

丂

仭丂柤徧丂丗丂嶁杮 棿攏丂乮偝偐傕偲 傝傚偆傑乯丅丂

丂

仭丂惗杤擭 丗丂丂

丂丂侾俉俁俆擭 乮揤曐俇擭乯丂乣侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯丅

丂

仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂枊枛偺巙巑丄惌帯夵妚幰偱偁傝丄

丂丂柧帯堐怴乮侾俉係侾擭 乣侾俉俈俈擭乯偺惌帯夵妚幰

丂丂偱偁傞丅

丂

仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂偣偄傎偆偐傫乯傪幚尰偝偣丄慏拞敧嶔傪挊乮偁傜

丂丂傢乯偟丄丂擔杮偺嬤戙崙壠寶愝偵峷專偡傞丅

丂

仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂枊枛偺惌帯壠丄幚嬈壠偱偁傝丄丂丂

丂丂搚嵅斔壓媺晲巑偺嫿巑乮偛偆偟乯弌恎 偱偁傞丅

丂

仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂彑 奀廙丂乮偐偮 偐偄偟傘偆乯偺掜巕偱偁偭偨丅

丂

仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂奀塣偲杅堈偵廬帠偟丄奀奜忣惃偵捠偠傞丅

丂

仭丂傛傝棟夝傪怺傔傞偨傔偵丄丂擔杮巎帿揟偺丄丂

丂丂亀丂惣嫿棽惙丂乮偝偄偛偆偨偐傕傝乯丄

丂丂丂丂斅奯戅彆丂乮偄偨偑偒偨偄偡偗乯丄

丂丂丂丂戝媣曐棙捠丂乮偍偍偔傏偲偟傒偪乯丄

丂丂丂丂栘屗岶堯丂乮偒偳偨偐傛偟乯丄

丂丂丂丂垻晹惓峅丂乮偁傋傑偝傂傠乯丄

丂丂丂丂堜埳捈旿丂乮偄偄側偍偡偗乯丄

丂丂丂丂揤圉堾撃昉丂乮偰傫偟傚偆偄傫偁偮傂傔乯丄

丂丂丂丂彑奀廙丂乮偐偮偐偄偟傘偆乯丄

丂丂丂丂摽愳宑婌丂乮偲偔偑傢傛偟偺傇乯丄

丂丂丂丂娾憅嬶帇丂乮偄傢偔傜偲傕傒乯丄

丂丂丂丂岶柧揤峜丂乮偙偆傔偄偰傫偺偆乯丄

丂丂丂丂柧帯揤峜丂乮傔偄偠偰傫偺偆乯丄丂亁

丂丂丂偺崁栚傕嶲徠偟偰偔偩偝偄丅

仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棾攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂

丂仩丂嶁杮棿攏 娭楢擭戙弴

丂 丂 弌棃帠 僽僢僋 乮徻嵶乯丅

丂

丂

丂 仩丂嶁杮棿攏 乮奣梫丒憤崌乯丅

丂

丂丂仩丂嶁杮棿攏 乮奣梫丒

丂丂丂 僥乕儅暿奺帠暱乯丅

丂

丂丂丂仩丂嶧挿摨柨丅

丂

丂丂丂仩丂戝惌曭娨丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏偺慏拞敧嶔丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏偺堦懓丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏偑垽偟偨

丂丂丂丂丂 彈惈偨偪丅

丂

丂

丂仭丂嶁杮棿攏偲摨帪戙嬤偔偺娭學巎椏丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏 夋憸丂俶 倧丏侾丅

丂

丂丂丂仩丂柧帯堐怴妶桇恖暔丂

丂丂丂丂丂 夋憸傾儖僶儉丂俶倧丏侾丅

丂

丂丂丂仩丂偍棿 乮偍傝傚偆丄撹嶈 棿乯丂

丂丂丂丂丂 夋憸丂俶 倧丏侾丅

丂

丂丂丂仩丂峕屗枊晎僈僀僪僽僢僋丅

丂 仩丂峕屗枊晎 娭楢擭戙弴弌棃帠

僽僢僋丅丂

丂

丂丂丂仩丂惣嫿 棽惙僈僀僪僽僢僋丅丂 丂丂

丂丂丂仩丂惣嫿棽惙 娭楢擭戙弴弌棃帠

丂丂丂丂丂僽僢僋丅

丂

丂丂丂仩丂枊枛丄柧帯弶婜偺忣惃

丂丂 丂丂 乮侾俉俆俁 擭乣侾俉俈俈擭乯丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏 徻嵶擭昞丅

丂

丂

丂

丂仩丂嶁杮棿攏偑搊応偡傞丄

丂丂丂乕丄僪儔儅丄塮夋丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

仧丂嶁杮棿攏

丂丂 乮奣梫丒憤崌乯丅

丂

丂

丂仭丂嶁杮棿攏丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄丂

丂丂丂丂搚嵅斔偺晲巑乮嫿巑乯偱丄丂搚嵅斔扙斔屻丄丂

丂丂丂丂杅堈 丒塣桝夛幮偲惌帯慻怐傪寭偹偨婽嶳幮拞

丂丂丂丂乮屻偺奀墖戉乯傪寢惉偟丄丂嶧挿楢崌傪埓慁乮偁偭

丂丂丂丂偣傫乯偟丄丂戝惌曭娨乮偨偄偣偄傎偆偐傫乯偺惉棫

丂丂丂丂偵恠椡乮偠傫傝傚偔乯偟丄丂枊枛偺巙巑乮偟偟乯偲偟偰丄

丂丂丂丂妶桇偡傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂丂丂侾俉俁俆擭乮揤曐俇擭乯侾侾寧侾俆擔偵惗傑傟丄丂

丂丂丂丂侾俆俉俈擭乮宑墳俁擭乯侾侾寧侾俆擔偵巰嫀偡傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂丂丂枊枛偺惌帯壠丄幚嬈壠偱偁傝丄丂搚嵅斔偺壓媺

丂丂丂丂晲巑 乮搚嵅斔嫿巑乮偛偆偟乯乯偺弌恎偱偁傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂丂丂枊枛偺巙巑偱偁傝丄丂惌帯夵妚幰偱偁傝丄丂柧帯

丂丂丂丂堐怴丂乮侾俉係侾擭乣侾俉俈俈擭乯偺惌帯夵妚幰偱

丂丂丂丂偁傞丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棿攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂丂丂奀塣偲杅堈偵廬帠偟丄丂奀奜忣惃偵捠偠偨丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄嶧挿摨柨傪惉棫偝偣傞丅

丂丂仠丂嶁杮 棿攏偼丄嶧杸斔偲挿廈斔偺榓夝偵杬憱偟丄

丂丂丂丂侾俉俇俇擭偵丄嶧挿摨柨傪幚尰偝偣傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄丂岞媍惌懱榑傪彞偊丄戝惌曭娨

丂丂丂丂傪幚尰偝偣傞丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棿攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂丂丂彑奀廙偺掜巕偱偁偭偨丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂丂丂庡偵丄丂俁恖偺垽偡傞彈惈 乮壛旜乮偐偍乯丄 嵅撨

丂丂丂丂乮偝側乯丄偍棿乮偍傝傚偆乯乯丂偑偄偨丅丂丂

丂丂丂丂丂丂丂棿攏偺嵢偼丄偍棿 乮偍傝傚偆丄 撹嶈 棿 乮側

丂丂丂丂傜偝偒 傝傚偆乯丄侾俉係侾亅侾俋侽俇擭乯偱偁傞丅

丂

丂

丂仭丂嶁杮棿攏丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂丂丂乮偐偄偙偔偼乯傊揮岦偡傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄侾俉俇俈擭 乮宑墳俁擭乯偵丄丂

丂丂丂丂晲椡搢枊攈乮 傇傝傚偔偲偆偽偔偼乯偐傜丄

丂丂丂丂岞媍惌懱攈乮偙偆偓偣 偄偨偄偼乯傊揮岦偡傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂丂丂惌尃堏峴傪夋嶔乮偐偔偝偔乯偡傞丅丂

丂丂丂丂嘆丂搢枊偺嶧挿摨柨傪惉棫偝偣傞丅

丂丂丂丂嘇丂乽岞媍惌懱榑乿傪彞 乮偲側乯偊丄 乽戝惌曭娨乿

丂丂丂丂丂丂傪幚尰偝偣傞丅

丂

丂丂仠丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂丂丂峕屗枊晎傛傝怴惌晎傊暯榓揑側惌尃堏峴傪

丂丂丂丂夋嶔偟丄傕偟乽戝惌曭娨乿偑 幚尰偟側偄応崌

丂丂丂丂偵偼丄丂晲椡搢枊傪峫偊偰偄偨丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄

丂丂丂丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯侾侾寧偵丄嫗乮搒乯偱埫嶦

丂丂丂丂偝傟傞丅

丂

丂丂仭丂婽嶳幮拞丂乮偐傔傗傑偟傖偪傘偆 丄侾俉俇俆擭

丂丂丂丂乣侾俉俇俈擭乯偼丄丂嶁杮棿攏傜偑挿嶈偱丄愝棫

丂丂丂丂偟偨杅堈丒奀塣夛幮偱偁傝丄侾俉俇俈擭偵偼丄丂

丂丂丂丂奀墖戉乮侾俉俇俈擭乣侾俉俇俉擭乯丂偲側傞丅

丂

丂

丂仭丂嶁杮棿攏偺巵柤丅

丂丂仭丂柤徧丂丗丂嶁杮 棿攏丂乮偝偐傕偲 傝傚偆傑乯丅丂

丂

丂丂仠丂嶁杮 棿攏偺屄恖柤偺捠徧偼丄 棿攏乮傝傚偆

丂丂丂丂傑乯偱偁傞丅丂

丂

丂丂仠 嶁杮 棿攏偵偼丄丂嵥扟 攡懢榊丂乮偝偄偨偵

丂丂丂丂偆傔偨傠偆乯丂側偳偺曄柤偑偁傞丅

丂

丂丂仠丂棾攏乮傝傚偆傑乯 偲偄偆柤偼丄屻悽偺恖偑丄

丂丂丂丂乽棿攏乿偺戙傢傝偵巊梡偡傞丅

丂丂丂丂丂丂丂嶁杮棿攏帺恎偼丄乽棾攏乿偺帤懱傪巊偭偨

丂丂丂丂偙偲偼側偄丅

丂

丂丂仠丂嶁杮 棿攏偺惓幃柤乮杮柤乯 偼丄

嶁杮 捈堿 乮側偍偐偘乯偱偁傝丄 屻偵丄嶁杮 捈廮

丂丂丂丂乮側偍側傝乯 偲徧偡丅丂丂

丂

丂丂仠丂嶁杮 棿攏偺屄恖柤偺鎭乮偄傒側丄屄恖柤偺

丂丂丂丂幚柤乯 丂偼丄捈堿丂乮側偍偐偘乯丄屻偵丄丂捈廮

丂丂丂丂乮側偍側傝乯偲側傞丅丂

丂

丂

丂仭丂嶁杮棿攏丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄丂僩乕儅僗丒僌儔僶乕偲恊枾側

丂丂丂丂娭學偱丄 丂挿嶈偺僌儔僶乕彜夛偲娭學偑怺偔丄丂

丂丂丂丂斵偺怣梡傪摼偰偄偨丅

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄丂枊枛偺巙巑傪巟墖偡傞懡偔偺

丂丂丂丂彜恖偲寢傃偮偒傪帩偭偨丅

丂

丂丂仠丂嶁杮 棿攏偼丄丂

丂丂丂丂嫗乮搒乯偺帥揷壆偺彈彨乮偍偐傒乯偺偍搊惃

丂丂丂丂乮偍偲偣乯丄丂

丂丂丂丂嫗乮搒乯偺嵽栘彜偺恷壆乮偡傗乯丄丂

丂丂丂丂嫗乮搒乯偺忀桘壆偺嬤峕壆 乮偍偆傒傗丄棾攏偑埫

丂丂丂丂嶦偝傟偨強乯丄丂

丂丂丂丂挿嶈偺拑彜偺戝塝宑乮偍偍偆傜偗偄丄彈惈乯丄丂

丂丂丂丂挿嶈偺奀塣嬈偺彫慭崻塸巐楴乮偙偦偹偊偄偟傠偆乯丄丂

丂丂丂丂壓娭偺崑彜偺埳摗彆懢晇丂乮棿攏埫嶦帪丄棿攏

丂丂丂丂晇恖偺偍棿傪梐偐偭偰偄偨乯丄丂

丂丂丂丂偦偺懠偺懡偔偺巟墖幰偺彜恖偲寢傃偮偒傪帩偭偨丅丂

丂

丂丂仭丂嶁杮 棿攏偼丄庡偵丄丂俁恖偺垽偡傞彈惈丂

丂丂丂丂乮丂壛旜乮偐偍丄暯堜壛旜乯丄 嵅撨乮偝側丄愮梩 嵅撨乯丄

丂丂丂丂丂丂丂丂棿攏偺嵢偼丄丂偍棿 乮偍傝傚偆丄撹嶈 棿 乮側傜

丂丂丂丂偝偒 傝傚偆乯丄侾俉係侾乣侾俋侽俇擭乯偱偁傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂嶧挿摨柨乮偝偭偪傚偆偳偆傔偄乯

丂丂丂丂傗戝惌曭娨乮偨偄偣偄傎偆偐傫乯傪幚尰偝偣丄丂

丂丂丂丂慏拞敧嶔乮偣傫偪傘偆偼偭偝偔乯傪挊乮偁傜傢乯偟 丄丂

丂丂丂丂擔杮偺嬤戙崙壠寶愝偵峷專偡傞丅

丂

丂

丂仭丂惣嫿 棽惙偺棿攏昡丅

丂丂仭丂亀丂揤壓偵桳巙偁傝丄梋懡偔擵偲岎傢傞丅丂

丂丂丂丂丂丂慠傟偳傕搙検偺戝丄棿攏偵擛偔傕偺丄枹偩

丂丂丂丂丂丂偐偭偰擵傪尒偢丅丂

丂丂丂丂丂丂棿攏偺搙検傗摓掙應傞傋偐傜偢丂亁丅

丂丂丂丂乮偰傫偐偵備偆偟偁傝丄傛偍偍偔偙傟偲傑偠傢傞丅丂

丂丂丂丂丂丂偟偐傟偳傕偳傝傚偆偺偩偄丄傝傚偆傑偵偛偲偔

丂丂丂丂丂丂傕偺丄偄傑偩偐偭偰偙傟傪傒偢丅丂傝傚偆傑偺

丂丂丂丂丂丂偳傝傚偆傗偲偆偰偄偼偐傞傋偐傜偢乯丅

丂

丂

丂仭丂嶁杮棿攏丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂巌攏椛懢榊偺彫愢丂

丂丂丂丂亀丂棾攏偑備偔丂亁丂偺庡恖岞偲偝傟偰埲棃丄丂

丂丂丂丂崙柉揑恖婥傪屩偭偰偄傞丅

丂

丂

丂仭丂嶁杮棿攏偲僩乕儅僗丒僌儔僶乕丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂僩乕儅僗丒僌儔僶乕偲恊枾側娭學

丂丂丂丂偱丄丂挿嶈偺僌儔僶乕彜夛偲娭學偑怺偔丄丂

丂丂丂丂斵偺怣梡傪摼偰偄偨丅

丂

丂丂仠丂僌儔僶乕彜夛偼丄丂摉帪偺搶梞嵟戝庤偺僀僊

丂丂丂丂儕僗晲婍彜夛偺丄僕儍乕僨傿儞丒儅僙僜儞彜夛

丂丂丂丂偺捈宯偱丄丂僩乕儅僗丒僌儔僶乕偺尐彂偒偼丄

丂丂丂丂乽僕儍乕僨傿儞丒儅僙僜儞彜夛挿嶈戙棟恖乿丂偱

丂丂丂丂偁偭偨丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棾攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂暆峀偔尃椡幰偲岎棳偱偒偨

丂丂丂丂棟桼偼丄斵屄恖偺帒幙偺懠偵丄僀僊儕僗晲婍

丂丂丂丂彜夛丒僕儍乕僨傿儞丒儅僙僜儞彜夛偺乽塩嬈儅儞乿

丂丂丂丂偱偁偭偨偐傜偲傕尵偊傞丅

丂

丂丂仠丂嶁杮棿攏偼丄丂搚嵅斔扙斔屻偵丄宲懕揑偵愙

丂丂丂丂怗偟偨丄僩乕儅僗丒僌儔僶乕偺塭嬁傪嫮偔庴偗

丂丂丂丂偰偍傝丄丂嶧挿乮偝偭偪傚偆乯摨柨丄丂婽嶳幮拞

丂丂丂丂乮偐傔傗傑偟傖偪傘偆乯丄丂奀墖戉乮偐偄偊傫偨偄乯丄丂

丂丂丂丂慏拞敧嶔乮偣傫偪傘偆偼偭偝偔乯丂偼丄丂嶁杮棿攏

丂丂丂丂偺姰慡側撈憂偱偼側偐偭偨偲偄偆巜揈傕偁傞丅

丂

丂

丂仭丂嶁杮棿攏偺婽嶳幮拞丄奀墖戉丅

丂

丂丂仭丂婽嶳幮拞丂乮偐傔傗傑偟傖偪傘偆乯 偼丄丂嶁杮棿攏傜丂

丂丂丂丂偑挿嶈偱愝棫偟偨杅堈丒塣桝夛幮偱偁傞丅丂

丂

丂丂仠丂嶁杮棿攏偼丄侾俉俇俆擭乮宑墳 尦擭乯俆寧偵丄嶧杸

丂丂丂丂斔偺墖彆偵傛傝丄搚嵅扙斔偺拠娫傜偲嫟偵丄丂

丂丂丂丂挿嶈偱丄婽嶳幮拞乮屻偺奀墖戉乯傪慻怐偟丄暔

丂丂丂丂嶻丒晲婍偺杅堈傪峴偆丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棾攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂丂仠丂嶁杮棿攏偼丄侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯係寧偵丄扙斔

丂丂丂丂偺嵾傪嫋偝傟丄搚嵅斔偲偺娭學傪廋暅偡傞丅丂丂

丂丂丂丂丂丂丂婽嶳幮拞偼丄搚嵅斔偵晅懏偡傞奜妔婡娭

丂丂丂丂偲偟偰丄乽奀墖戉乿偲夵徧偝傟傞丅丂

丂

丂丂仠丂奀墖戉偼丄丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯侾侾寧偺棿攏

丂丂丂埫嶦屻傕丄懚懕偡傞偑丄侾俉俇俉擭乮宑墳係擭乯係寧

丂丂丂偵丄丂搚嵅斔偺斔柦偵傛傝丄夝嶶偝偣傜傟傞丅

丂

丂

丂仭丂嶁杮棿攏偺巰嫀丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯侾侾寧侾俆擔

丂丂丂丂偵丄丂柧帯婜乮侾俉俇俉擭乣侾俋侾俀擭乯捈慜偵丄丂

丂丂丂丂嫗乮搒乯偺嬤峕壆乮偍偆傒傗乯偱丄埫嶦偝傟偨丅

丂

丂丂仠丂埫嶦幰偼丄晄柧偱丄丂尒夢慻乮傒傑傢傝偖傒乯

丂丂丂斊恖愢丄丂嶧杸斔斊恖愢丄丂怴慖慻斊恖愢丄丂

丂丂丂搚嵅斔斊恖愢丂側偳偺斊恖愢偑偁傞丅丂

丂丂丂丂丂尰嵼丄尒夢慻乮傒傑傢傝偖傒乯斊恖愢偑桳椡

丂丂丂偱偁傞丅

丂

丂

丂仭丂搚嵅斔弌恎偺嶁杮棿攏丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂嫿巑丒嶁杮壠偺弌恎偱丄丂

丂丂丂丂搚嵅斔偱偼丄丂奒媺揑偵偼丄乽壓巑乿乮偐偟乯偺

丂丂丂丂晲巑偱偁傝丄丂搚嵅斔偺晲壠偺嵟壓憌偵偁偨

丂丂丂丂傞嫿巑乮偛偆偟乯偱偼偁偭偨偑丄丂嫿巑嶁杮壠

丂丂丂丂偺杮壠偺彜壠丂乽嵥扟壆乿乮偝偄偨偵傗乯偼丄

丂丂丂丂搚嵅桳悢偺崑彜偱偁傝丄丂嫿巑嶁杮壠偼丄丂

丂丂丂丂搚嵅斔偺壓庤側乽忋巑乿乮偠傚偆偟乯偺晲巑傛傝

丂丂丂丂偼桾暉側壠掚娐嫬偵偁偭偨丅丂

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂搚嵅斔斔巑偱丄搚嵅斔壓巑

丂丂丂乮偐偟乯偱丄搚嵅斔嫿巑乮偛偆偟乯偱偁偭偨丅

丂

丂丂仠丂擔杮偺峕屗帪戙偵丄丂奺斔偺晲巑偼丄丂

丂丂丂丂忋媺晲巑偲壓媺晲巑偵暘偐傟偰偄偨丅

丂

丂丂仠丂搚嵅斔偱傕丄丂搚嵅斔斔巑偺娫偺恎暘惂搙

丂丂丂丂偑尩乮偒傃乯偟偐偭偨丅

丂丂丂丂丂丂丂搚嵅斔偱偼丄忋媺晲巑偺乽忋巑乿丂乮偠傚偆

丂丂丂丂偟乯丂偲丂壓媺晲巑偺乽壓巑乿乮偐偟乯偲偄偆恎暘

丂丂丂丂偵暘偐傟偰偄偨丅丂

丂

丂丂仠丂嫿巑乮偛偆偟乯偼丄丂乽壓巑乿乮偐偟乯偵懏偟丄搚嵅

丂丂丂丂斔偱偼丄嵟壓媺偺恎暘偺晲巑偱偁偭偨丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棿攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂

丂

仧丂娭楢崁栚丅

丂

丂丂仩丂嶁杮棿攏丂偵娭偟偰偼丄丂摉擔杮巎 帿揟丂偺丂

丂丂丂丂亀丂嶁杮棿攏丂亁丂偺崁栚傪嶲徠偟偰壓偝偄丅

丂

丂丂仩丂峕屗帪戙丄柧帯帪戙丂偵娭偟偰偼丄丂

丂丂丂丂柧帯帪戙 乮傔偄偠偠偩偄乯丂亁丂偺崁栚傪嶲徠

丂丂丂丂偟偰壓偝偄丅

丂

丂

丂

仧丂僇僫儎儅 嶁杮棿攏

丂丂 僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂仭丂峏怴擔丂俀侽俀俁擭丂俁寧丂俀俉擔丅

丂

丂仭丂摉儂乕儉儁乕僕偺惂嶌丒挊嶌尃丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅丂

丂丂 乮侾俋俋俋擭乣乯丅

丂

丂擔杮岅儁乕僕傊丅

丂

丂

仩丂擔杮巎帿揟丒擔杮岅斉偺愭摢儁乕僕傊丅丂丂

丂

丂

丂

丂

丂

仧丂嶁杮棿攏 乮奣梫丒

丂丂 僥乕儅暿奺帠暱乯丅

丂

丂

丂丂丂仩丂嶧挿摨柨丅

丂

丂丂丂仩丂戝惌曭娨丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏偺慏拞敧嶔丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏偺堦懓丅

丂

丂丂丂仩丂嶁杮棿攏偑垽偟偨

丂丂丂丂丂 彈惈偨偪丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

仧丂嶧挿摨柨丅

丂

丂丂仭丂嶧挿摨柨丂乮偝偭偪傚偆偳偆傔偄乯偲偼丄丂

丂丂丂丂枊枛偺侾俉俇俇擭乮宑墳俀擭乯偵丄丂 嶧杸斔乮偝偮傑

丂丂丂丂偼傫乯偲挿廈斔乮偪傚偆偟傘偆偼傫乯偲偺娫偱寢偽

丂丂丂丂傟偨丄惌帯丒孯帠摨柨偱偁傝丄丂峕屗枊晎惃椡偵

丂丂丂丂懳峈偟偰丄嶧挿椉斔偺憡屳墖彆傪栺偟偨丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅 挊丂惣嫿棽惙僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂丂仭丂侾俉俇俆擭偺戞俀師挿廈惇敯乮偪傚偆偟傘偆偣偄偽

丂丂丂丂偮乯偺崰偐傜丄岞晲崌懱攈偱偁偭偨嶧杸斔偱偼丄丂

丂丂丂丂惣嫿棽惙丂乮偝偄偛偆偨偐傕傝乯傜懜墹摙枊攈偑丄

丂丂丂丂斔榑傪摦偐偡傛偆偵側偭偨丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂枊枛丄梇斔偺嶧杸斔偲挿廈斔偲

丂丂丂丂傪寢傃偮偗偰丄丂枊晎偵懳峈偡傞惃椡偲偟丄峕屗

丂丂丂丂枊晎傛傝怴惌晎傊偺惌尃堏峴傪夋嶔乮偐偔偝偔乯

丂丂丂丂偟偨丅丂丂

丂

丂丂仭丂嶧挿摨柨偼丄丂將墡偺拠偺嶧杸斔偲挿廈斔傪丄

丂丂丂丂搚嵅斔弌恎偺 嶁杮棿攏乮偝偐傕偲傝傚偆傑乯傜偑

丂丂丂丂拠夘偟偰惉棫偝偣偨摨柨偱偁傞丅

丂

丂丂仭丂嶧挿摨柨偲偼丄侾俉俇俁擭偺敧寧廫敧擔偺惌曄

丂丂丂丂埲棃斀栚偟偰偄 偨嶧杸斔偲挿廈斔傪丄丂搚嵅斔

丂丂丂丂弌恎偺嶁杮棿攏傜偺拠夘偵傛傝丄丂壗搙傕岎徛

丂丂丂丂傪廳偹偰惉棫偝偣偨丄晲椡搢枊偺枾栺摨柨偱偁

丂丂丂丂傞丅

丂

丂丂仠丂嶁杮棿攏傜偺拠夘偵傛傝丄丂嶧杸斔偺惣嫿棽惙

丂丂丂丂傜偲挿廈斔偺宩彫屲榊乮偐偮傜偙偛傠偆丄栘屗岶

丂丂丂丂堯乯傜偑愜徴乮偣偭偟傚偆乯偟偰丄摨柨偑惉棫偟偨丅

丂

丂丂仠丂挿廈斔偺堦斔偱偼丄丂峕屗枊晎傪搢偣偢丄丂嶧

丂丂丂丂杸斔偺堦斔偱傕丄峕屗枊晎傪搢偣偢丄嶧挿椉斔

丂丂丂丂偑楢崌偡傞偙偲偱丄枊晎惃椡偵懳峈偟丄搢枊傪峴

丂丂丂丂偆偙偲偲偟偨丅

丂

丂丂仭丂嶧挿摨柨惉棫埲屻偼丄丂擔杮偱偼丄晲椡摙枊攈

丂丂丂丂偺惃椡偑戜 摢乮偨偄偲偆乯偡傞丅

丂

丂

仩丂擔杮巎帿揟丒擔杮岅斉偺愭摢儁乕僕傊丅丂丂

丂

丂

丂

丂

丂

仧丂慏拞敧嶔丅

丂

丂丂仭丂慏拞敧嶔丂乮偣傫偪傘偆偼偭偝偔乯偲偼丄

丂丂丂丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯俇寧偵丄嶁杮 棿攏偑峔憐偟丄

丂丂丂丂挊乮偁傜傢乯偟偨惌嶔採尵偱偁傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂枊枛偺侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯俇寧偵丄

丂丂丂丂搚嵅斔慏偺梉婄娵乮備偆偑偍傑傞乯偱嫗乮搒乯傊岦

丂丂丂丂偐偆搑拞丄丂偦偺慏偺拞偱丄怴崙壠偺婎杮棟擮傪

丂丂丂丂峔憐偟丄乽慏拞敧嶔乿傪挊偟偨丅丂棿攏偼丄丂嵟弶偵丄

丂

丂丂仠丂乽慏拞敧嶔乿偵偼丄丂戝惌曭娨丄媍夛偺愝抲丄

丂丂丂丂恖嵽偺搊梡丄懳摍側崙岎偺庽棫丄寷朄偺惂掕丄

丂丂丂丂孯旛偺嫮壔丄嬤塹暫偺憂愝丄壿暭惂搙夵妚側偳

丂丂丂丂偺夋婜揑側惌嶔偑丄偆偨傢傟偰偄偨丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偑峔憐偟偨乽慏拞敧嶔乿偼丄丂棿攏偺

丂丂丂丂偺搚戜偲側傝丄丂婎杮惌嶔偲偟偰惗偐偝傟傞丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棾攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂丂仭丂乽慏拞敧嶔乿偼丄師偺傛偆側撪梕偱偁傞丂

丂丂丂丂丂乮尨杮偼尰嵼巆偭偰偄側偄乯丅

丂丂丂丂乮戞侾嶔乯丂乹戝惌曭娨乺丂丂惌尃傪挬掛偵曉忋偡傞丅

丂丂丂丂乮戞俀嶔乯丂乹媍夛偺愝抲乺丂忋壓堾偺媍夛傪愝偗丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂媍堳偺摙榑偱慡偰傪寛掕偡傞丅

丂丂丂丂乮戞俁嶔乯丂乹恖嵽偺搊梡乺丂偁傜備傞憌偐傜桳擻側

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恖嵽傪廤傔傞丅

丂丂丂丂乮戞係嶔乯丂乹懳摍側崙岎偺庽棫乺丂峀偔崙岎傪奐偒丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂揔惓側忦栺傪掲寢偡傞丅

丂丂丂丂乮戞俆嶔乯丂乹寷朄偺惂掕乺丂怴偟偄朄揟傪惂掕偡傞丅

丂丂丂丂乮戞俇嶔乯丂乹孯帠椡偺憹嫮乺丂奀孯傪奼挘偡傞丅

丂丂丂丂乮戞俈嶔乯丂乹孯帠椡偺憹嫮乺丂屼恊暫乮偛偟傫傌偄丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嬤塹暫乯傪愝抲偡傞丅

丂丂丂丂乮戞俉嶔乯丂乹壿暭惂搙夵妚乺丂嬥嬧偺岎姺棪傪奜崙

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偲嬒堦壔偡傞丅

丂

丂

仩丂擔杮巎帿揟丒擔杮岅斉偺愭摢儁乕僕傊丅丂丂

丂

丂

丂

丂

丂

仧丂戝惌曭娨丅

丂

丂仭丂棿攏偺戝惌曭娨偺寁夋丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂枊枛丄媽枊晎傛傝怴惌晎傊偺

丂丂丂丂乽暯榓揑側惌尃堏峴乿傪夋嶔乮偐偔偝偔乯 偡傞丅丂丂

丂

丂丂仭丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯偵丄嶁杮棿攏偼丄懜墹搢

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂傕偟乽戝惌曭娨乿乮偨偄偣偄傎

丂丂丂丂偆偐傫乯偑幚尰偟側偄応崌偵偼丄丂晲椡搢枊傪

丂丂丂丂峫偊偰偄偨丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂棿攏峫埬偺乽慏拞敧嶔乿偺戞侾嶔

丂丂丂丂偺戝惌曭娨傪丄俀偮偺儖乕僩偱丄枊晎彨孯丒摽愳

丂丂丂丂宑婌乮傛偟偺傇乯傊傾僺乕儖偟乮慽偊乯丄乽戝惌

丂丂丂丂曭娨乿傪丄幚尰偝偣偨丅

丂丂丂丂乮侾乯丂嶁杮棿攏丂佀丂屻摗徾擇榊丂佀丂

丂丂丂丂丂丂丂嶳撪梕摪偺寶敀彂丂佀丂摽愳宑婌丅

丂丂丂丂乮俀乯丂嶁杮棿攏丂佀丂塱堜 彯巙乮側偍備偒丄

丂丂丂丂丂丂丂宑婌懁嬤枊恇乯丂佀丂摽愳宑婌丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棾攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂丂仠丂嶁杮棿攏偼丄丂棿攏峫埬偺乽慏拞敧嶔乿丂乮侾俋俇俈

丂丂丂丂擭俇寧丄梉婄娵乮備偆偑偍傑傞乯慏拞偱峔憐乯丂

丂丂丂丂偺戞侾嶔偺戝惌曭娨傪丄丂俀偮偺儖乕僩偱丄枊晎

丂丂丂丂彨孯丒摽愳宑婌乮傛偟偺傇乯傊傾僺乕儖偟慽偊丄

丂丂丂丂乽戝惌曭娨乿傪幚尰偝偣偨丅

丂丂丂丂乮侾乯丂嶁杮棿攏丂偑丂屻摗徾擇榊傊採埬偟丄

丂丂丂丂屻摗徾擇榊偑嶳撪梕摪傊採埬偟丄嶳撪梕摪偑丄

丂丂丂丂寶敀彂傪採弌偟丄摽愳宑婌偵戝惌曭娨傪姪乮偡偡乯

丂丂丂丂傔偨丅

丂丂丂丂乮俀乯丂嶁杮棿攏偑丂塱堜彯巙丂乮側偑偄側偍備偒丄

丂丂丂丂宑婌懁嬤枊恇乯傊採埬偟乮偵摥偒偐偗偰乯丄丂

丂丂丂丂塱堜彯巙偑摽愳宑婌偵戝惌曭娨傪姪乮偡偡乯傔偨丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄傑偢丄搢枊偺嶧挿摨柨傪丄侾俉俇俇擭

丂丂丂丂乮宑墳俀擭乯侾寧偵惉棫偝偣偨丅丂丂

丂丂丂丂丂丂丂偦偺屻丄棿攏偼丄丂峕屗枊晎乮摽愳廆壠乯偵

丂丂丂丂曭娨乿丂傪幚尰偝偣傛偆偲偟偨丅丂

丂丂丂丂丂丂丂嶁杮棿攏偼丄丂乽戝惌曭娨乿偑枊晎偵嵦傝擖傟

丂丂丂丂傜傟側偄応崌偼丄丂晲椡搢枊傪悇乮偍乯偟恑傔傞峫偊

丂丂丂丂傪帩偭偰偄偨丅丂偦偟偰丄乽戝惌曭娨乿乮偨偄偣偄傎

丂丂丂丂偆偐傫丄摽愳廆壠偺惌尃曉忋乯丂偑侾俉俇俈擭乮宑墳

丂丂丂丂俁擭乯侾侽寧偵幚尰偟丄惉岟偟偨丅

丂

丂丂仠丂偟偐偟丄丂嶧杸斔丄挿廈斔丄搚嵅斔偺搢枊攈偑丄丂

丂丂丂丂岞媍惌懱榑偵斀懳偱偁偭偨偨傔丄丂乽戝惌曭娨乿屻丄丂

丂丂丂丂岞媍惌懱攈偺搚嵅斔弌恎偺嶁杮棿攏偲乮晲椡乯

丂丂丂丂搢枊攈偺嶧杸斔偺惣嫿棽惙丄挿廈斔偺宩彫屲榊丄

丂丂丂丂搚嵅斔偺姡乮偄偸偄丄斅奯乯戅彆傜偲偺娫偵丄丂

丂丂丂丂楬慄懳棫偑婲偙偭偨丅丂

丂丂丂丂丂丂丂偦偺條側忬嫷偺壓偱丄丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯

丂丂丂丂侾侾寧偵丄丂岞媍惌懱攈傊揮岦偟偨嶁杮棿攏丂偼丄

丂丂丂丂壗幰偐偵埫嶦偝傟傞丅

丂

丂丂仠丂搚嵅斔偼丄丂枊枛偺侾俉俇俇擭乣侾俉俇俈擭丄丂屻摗

丂丂丂丂徾擇榊傜偺岞媍惌懱攈丂偲丂姡乮偄偸偄丄斅奯乯

丂丂丂丂戅彆傜偺晲椡搢枊攈偵丄丂斔榑偑暘偐傟偰偄偨丅

丂

丂丂仠丂嶧杸斔丄挿廈斔丄搚嵅斔偺搢枊攈偼丄丂

丂丂丂丂乽戝惌曭娨乿屻丄岞媍惌懱榑偵婎偯偔丄楍斔夛媍惌晎

丂丂丂丂偱偼丄摽愳廆壠傗媽枊晎惃椡偑丄拞墰惌晎偵巆懚

丂丂丂丂偟丄傑偨丄惙傝曉偡偙偲傪嫲傟丄嫮偔斀懳偟丄丂晲椡

丂丂丂丂偱媽枊晎惃椡傪揙掙揑 偵攔彍偟丄摽愳廆壠乮媽峕屗

丂丂丂丂枊晎乯傪柵朣偝偣傞偙偲傪朷傫偱偄偨丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棾攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂丂仭丂戝惌曭娨丂乮偨偄偣偄傎偆偐傫乯偲偼丄丂枊晎偑挬

丂丂丂丂掛傊惌尃傪曉忋偡傞偙偲偱偁傞丅

丂丂仠丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯侾侽寧偵丄丂摽愳廆壠乮偦偆偗乯

丂丂丂丂偺峕屗枊晎偑丄 挬掛偵惌尃傪曉忋偟偨丅

丂

丂丂仭丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯偺侾侽寧俁擔偵丄丂慜搚嵅

丂丂丂丂斔庡偺嶳撪朙怣乮偲傛偟偘丄梕摪乮傛偆偳偆乯乯丂偑丄丂

丂丂丂丂岞媍惌懱偲戝惌曭娨偺寶敀彂傪丄榁拞丒斅憅彑

丂丂丂丂惷乮偐偮偒傛乯傪捠偟偰丄峕屗枊晎侾俆戙彨孯偺

丂丂丂丂摽愳宑婌乮傛偟偺傇乯偵採弌偟偨丅

丂

丂

丂仭丂戝惌曭娨偺幚尰丅

丂

丂丂仭丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯偺侾侽寧侾俁擔偵丄峕屗枊晎

丂丂丂丂侾俆戙彨孯偺摽愳宑婌偑丄丂嫗乮搒乯偺擇忦忛偵丄丂

丂丂丂丂嵼嫗偺彅斔偺戝柤傗偦偺廳恇傪彚廤偟丄丂

丂丂丂丂偦偙偱丄戝惌曭娨傪帎栤乮偟傕傫乯偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂峕屗枊晎侾俆戙彨孯偺摽愳宑婌 偼丄

丂丂丂丂侾侽寧侾係擔偵丄偙傟傪庴偗擖傟丄戝惌曭娨偺

丂丂丂丂忋昞乮偠傚偆傂傚偆乯傪挬掛偵採弌偟丄挬掛偵惌尃

丂丂丂丂偺曉忋傪怽偟擖傟偨丅丂丂梻擔偺侾侽寧侾俆擔偵丄

丂丂丂丂挬掛偼偙傟傪擣傔偨丅丂

丂

丂丂仠丂摽愳宑婌乮傛偟偺傇乯偼丄丂堦扷乮偄偭偨傫乯惌尃

丂丂丂丂傪挬掛偵曉忋偟偰傕丄偄偢傟惌嬊廂廍偺庡摫尃

丂丂丂丂偼丄宑婌偺庤拞偵廂傑傝丄丂擔杮偺惌帯偺庡摫

丂丂丂丂尃偼丄摽愳廆壠偑埇傟傞偲偄偆巚榝傕偁偭偨丅丂

丂丂丂丂丂丂丂傑偨丄岞媍惌懱榑偵婎偯偒丄丂媽峕屗枊晎

丂丂丂丂偺摽愳廆壠偑丄擔杮偺惌帯偺拞怱偲側傝丄丂

丂丂丂丂楍斔夛媍乮楍岓夛媍乯惌晎偱傕丄 摽愳宑婌偑

丂丂丂丂惌帯偺幚尃傪傕偰傞偲傒偰偄偨丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棾攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂

丂仭丂墹惌暅屆偺戝崋椷丅

丂

丂丂仭丂墹惌暅屆偺戝崋椷丅

丂丂仠丂岞媍惌懱攈偑懪偪弌偟偨乽戝惌曭娨乿偱丄婡愭傪丂

丂丂丂丂惂偣傜傟偨宍偺乮晲椡乯搢枊攈 偼丄丂

丂丂丂丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯侾俀寧俋擔偵丄挬掛偱丄僋乕僨

丂丂丂丂僞乕傪婲偙偟丄惉岟偟丄乽墹惌暅屆偺戝崋椷乿傪敪偟丄丂

丂丂丂丂怴惌晎乮嬤戙擔杮惌晎乯傪庽棫乮偠傘傝偮乯偟偨丅丂

丂丂丂丂偙偙偵丄侾俇侽俁擭埲棃丄俀俇俆擭懕偄偨峕屗枊晎偼丄

丂丂丂丂徚柵偟偨丅丂

丂

丂丂仭丂彫屼強夛媍丅

丂丂仠丂乽墹惌暅屆偺戝崋椷乿偑弌偝傟偨丄侾俉俇俈擭乮宑墳

丂丂丂丂俁擭乯侾俀寧俋擔偺栭偵丄嫗乮搒乯偺挬掛偺嫗搒屼強

丂丂丂丂偱丄彫屼強夛媍乮偙偛偟傚偐偄偓乯偑奐偐傟丄 娾憅

丂丂丂丂嬶帇丄戝媣曐棙捠丄惣嫿棽惙側偳偺搢枊攈丂

丂丂丂丂乮枊晎晲椡懪搢攈乯丂偲丄丂嶳撪梕摪乮傛偆偳偆乯傗

丂丂丂丂徏暯 弔浽乮偟傫偑偔乯側偳偺岞媍惌懱攈丂乮枊晎梚

丂丂丂丂岇攈乯偑丄懳棫偟偨偑丄丂乮晲椡乯搢枊攈偵墴偟偒傜

丂丂丂丂傟偰丄丂摽愳廆壠乮媽峕屗枊晎乯敳偒偺怴惌晎庽棫

丂丂丂丂偺乽墹惌暅屆乿丂偲側偭偨丅

丂

丂

丂仭丂棿攏偑夋嶔偟幚尰偝偣偨乽戝惌曭娨乿

丂丂丂 偑丄丂崙傪俀暘偡傞戝婯柾側擔杮偺

撪棎傪杊偄偩丅丂拞彫婯柾偺撪棎偱

丂 廂傑偭偨丅

丂丂仭丂乽戝惌曭娨乿丂乮偨偄偣偄傎偆偐傫乯偲偼丄丂揤峜傊

丂丂丂丂偺摽愳廆壠偺惌尃曉忋偱偁傞丅

丂

丂丂仠丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯侾侽寧偺乽戝惌曭娨乿偵傛傝丄丂

丂丂丂丂摽愳廆壠偺峕屗枊晎偼徚柵偟丄丂摽愳廆壠偺媽

丂丂丂丂峕屗枊晎偼丄惓幃側擔杮偺惌晎偱偼側偔側偭偨丅丂丂

丂

丂丂仠丂乽戝惌曭娨乿乮惌尃曉忋乯偱摽愳廆壠偺媽枊

丂丂丂丂晎偑惓幃側惌晎偱偼側偔側偭偨偙偲偵傛傝丄丂摽愳

丂丂丂丂廆壠偺媽枊晎懁偵枴曽偡傋偒偐丄嶧杸丒挿廈楢崌

丂丂丂丂庡椡偺怴惌晎懁偵枴曽偡傋偒偐柪偭偰偄偨擔杮

丂丂丂丂慡崙偺斔偺懡偔偑丄丂曡扖愴憟乮傏偟傫偣傫偦偆丄

丂丂丂丂侾俉俇俉乣俇俋擭乯偱偼丄丂摉弶偼摽愳廆壠偺媽枊

丂丂丂丂晎懁傛傝孯帠椡偱楎偭偰偄偨嶧杸丒挿廈楢崌庡椡

丂丂丂丂偺怴惌晎懁偺姱孯偵丄曡扖乮傏偟傫乯愴憟拞偵丄丂

丂丂丂丂擔杮慡崙偺斔偺懡偔偑丄師乆偵枴曽偡傞傛偆偵

丂丂丂丂側傝丄掞峈惃椡偑彮側偔側傝丄丂曡扖愴憟偱丄怴惌

丂丂丂丂晎懁偑丄堦曽揑側彑棙傪偍偝傔傞寢壥偲側偭偨丅丂

丂丂丂丂拞彫婯柾偺撪棎偱廂傑偭偨丅丂

丂

丂丂仠丂偦偟偰丄戝婯柾側撪棎偵敪揥偣偢丄嶧杸丒挿廈

丂丂丂丂楢崌庡椡偺怴惌晎偑丄丂嫮椡側孯帠椡傪曐帩偟

丂丂丂丂側偑傜丄擔杮偺嬤戙傪墴偟恑傔傞偙偲偲側偭偨丅

丂丂丂丂

丂丂仠丂擔杮偱戝婯柾側撪棎偑偍偒丄丂摽愳廆壠偺媽

丂丂丂丂枊晎懁丂偲丂嶧杸挿廈楢崌庡椡偺怴惌晎懁偺

丂丂丂丂椉曽偑丄屳妏偵愴憟偟丄椉曽偑徚栒偟偰丄擔杮

丂丂丂丂慡懱偺孯帠椡偑庛懱壔偟偨帪偵丄丂擔杮傪怉柉

丂丂丂丂抧偵偟嶏庢乮偝偔偟傘乯偟傛偆偲婡夛傪偹傜偭偰偄偨

丂丂丂丂塸丄暓丄暷丄業側偳墷暷楍嫮傕丄丂擔杮傪怉柉抧

丂丂丂丂偵偡傞偙偲傪掹乮偁偒傜乯傔偨丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棾攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂

仩丂擔杮巎帿揟丒擔杮岅斉偺愭摢儁乕僕傊丅丂丂

丂

丂

丂

#jpgeneral-hisfamily

丂

丂

仧丂嶁杮棿攏偺堦懓丅

丂

丂丂仭丂嫿巑丒嶁杮壠乮偛偆偟丒偝偐傕偲偗乯偼丄

丂丂丂丂搚嵅偺崑彜丒嵥扟壆乮偝偄偨偵傗乯偺暘壠 偱

丂丂丂丂偁傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偼丄丂

丂丂丂丂搚嵅斔嫿巑丒嶁杮 敧暯乮偝偐傕偲偼偪傊偄丄

丂丂丂丂嶁杮捈懌乮側偍偨傝乯乯偺師抝偱偁傝丄丂枛偭巕

丂丂丂丂偱偁偭偨丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偺晝偼丄丂

丂丂丂丂嶁杮 敧暯乮偼偪傊偄丄嶁杮 捈懌乮側偍偨傝乯丄

丂丂丂丂侾俈俋俈擭乣侾俉俆俇擭乯偱偁傝丄丂柟梴巕乮傓偙

丂丂丂丂傛偆偟乯偱偁傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偺惗曣偼丄丂

丂丂丂丂嶁杮 岾乮偝偪丄侾俈俋俇擭亅侾俉係俇擭乯偱偁傝丄丂

丂丂丂丂棿攏侾俀嵨偺帪偵巰嫀偡傞丅丂

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偺宲曣乮傑傑偼偼乯偼丄丂

丂丂丂丂杒戙丂埳鋙乮埳梊乯丂乮偒偨偩偄丂偄傛丄侾俉侽係擭

丂丂丂丂乣侾俉俇俆擭乯偱偁傝丄丂棿攏偺晝偺嶁杮 敧暯

丂丂丂丂乮捈懌乯偺屻嵢偱偁傞丅丂

丂丂仠丂乮拲堄乯丂慜嬤戙擔杮偱偼丄 壠晝挿惂偺

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂晇晈暿惄丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偺孼偼丄丂

丂丂丂丂嶁杮 尃暯丂乮偛傫傌偄乮捈曽乯丄侾俉侾係擭乣侾俉

丂丂丂丂俈侾擭乯丂偱偁傝丄丂嫿巑嶁杮壠偺戞係戙栚摉庡

丂丂丂丂偱偁傞丅丂

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偺孼丒尃暯偺嵢偼丄丂

丂丂丂丂愳尨捤丂愮栰 乮偐傢偼傜偯偐丂偪傗丄侾俉俀侾

丂丂丂乣侾俉俆俉擭乯偱偁傞丅丂

丂丂仠丂乮拲堄乯丂慜嬤戙擔杮偱偼丄 壠晝挿惂偺晇晈暿惄丅

丂

丂丂仭丂棿攏偺巓偼丄丂

丂丂丂丂愮掃丂乮偪偯傞丄挿彈乯丄丂塰丂乮偊偄丄師彈乯丄丂

丂丂丂丂壋彈丂乮偍偲傔丄嶰彈丄嶁杮壋彈丄侾俉俁俀 乣

丂丂丂丂侾俉俈俋擭乯丂偺俁恖偱偁傞丅丂

丂

丂丂仠丂彮擭婜偵曣傪幐偭偨棿攏偵偲偭偰丄棿攏偺

丂丂丂丂巓偺壋彈偑丄丂幚幙揑側堢偰偺恊偲傕尵偊傞丅

丂

丂丂仠丂棿攏偺巓乮挿彈乯偺愮掃乮偪偯傞乯偼丄丂

丂丂丂丂崅徏壠偵壟乮偲偮乯偖丅

丂

丂丂仭丂棿攏偺墮乮偍偄乯偵偼丄丂

丂丂丂丂巓丒愮掃偺挿抝偺丄崅徏懢榊丂乮偨偐傑偮偨傠

丂丂丂丂偆丄侾俉係俀乣俋俉擭乯丂偑偄傞丅丂

丂

丂丂仠丂侾俉俈侾擭乮柧帯係擭乯俉寧偵丄丂棿攏偺巓丒愮掃

丂丂丂丂乮偪偯傞乯偺挿抝丒崅徏懢榊偑丄丂棿攏巰屻丄丂

丂丂丂丂嶁杮捈乮側偍乯偲偟偰丄嶁杮棿攏偺梴巏巕偲側傞丂

丂丂丂丂乮柤愓乮愓栚乯傪憡懕偡傞乯丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棿攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂丂仭丂棿攏偺墮乮偍偄乯偵偼丄丂

丂丂丂丂巓丒愮掃偺師抝偺丄嶁杮 捈姲乮側偍傂傠丄嶁杮

丂丂丂丂撿奀抝丄侾俉俆俁亅侾俋侾侾擭乯偑偄傞丅丂侾俈嵨偺帪丄丂

丂丂丂丂棿攏偺孼偺嶁杮尃暯偺梴巏巕偲側傞丅丂

丂丂丂丂棿攏偺孼丒嶁杮尃暯偺巰屻丄丂嫿巑嶁杮壠偺

丂丂丂丂俆戙栚摉庡偲側傞丅

丂

丂丂仭丂棿攏偺柮乮傔偄乯偵偼丄

丂丂丂丂孼丒嶁杮 尃暯乮捈曽乯偺柡乮挿彈乯偺弔挅丂乮偼傞

丂丂丂丂偄乯偑偄傞丅

丂

丂

丂丂丂丂

丂

丂

丂

丂仭丂嶁杮棿攏偺丄壠宯丒壠懓丅

丂

丂丂仭丂嫿巑丒嶁杮壠丂乮偛偆偟丒偝偐傕偲偗乯偼丄

丂丂丂丂搚嵅崙丂乮偲偝偺偔偵丄尰嵼偺巐崙丒崅抦導偺

丂丂丂丂憡摉抧堟乯偺丄崑彜丒嵥扟壆 乮偝偄偨偵傗乯

丂丂丂丂偺暘壠偱偁偭偨丅

丂

丂丂仭丂侾俇俇俇擭乮姲暥俇擭乯偵丄僴暫塹偼丄丂崅抦忛

丂丂丂丂壓偱幙壆傪奐嬈偟丂乮壆崋偼嵥扟壆乯丄丂庰壆丄

丂丂丂丂彅昳攧攦嬈乮屶暈摍乯傪埖偆崑彜偲側傞丅丂丂

丂

丂丂仠丂侾俈俁侽擭乮嫕曐侾俆擭乯崰丄彜壠丒嵥扟壆偼丄丂

丂丂丂丂杮挰嬝偺擭婑栶乮偲偟傛傝傗偔乯偲側傝丄丂斔庡偵

丂丂丂丂攓墆乮偼偄偊偮乯傪嫋偝傟傞偵帄傞丅丂

丂丂丂丂丂丂丂侾俈俈侽擭乮柧榓俈擭乯崰偵丄彜壠丒嵥扟壆

丂丂丂丂偺俇戙栚偺嶁杮捈塿偼丄嫿巑乮偛偆偟乯偺姅傪

丂丂丂丂攦偄丄挿抝丒嶁杮捈奀傪丄嫿巑丒嶁杮壠乮偛偆偟

丂丂丂丂偝偐傕偲偗乯偺弶戙偲偟丄柤帤懷搧傪側偝偣傞丂

丂丂丂丂乮岞擣偺柤帤傪柤忔傝丄擇杮嵎偟偺懷搧傪偡

丂丂丂丂傞恎暘偵偝偣傞乯丅

丂丂丂丂丂丂丂堦曽丄嶁杮捈塿偼丄師抝丒嶁杮捈惔偵丄丂

丂丂丂丂彜壠丒嵥扟壆傪宲乮偮乯偑偣傞丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棿攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂丂仠丂嫿巑嶁杮壠偺俁戙栚偺嶁杮捈懌乮側偍偨傝乯丂

丂丂丂丂乮嶁杮敧暯乯偼丄丂嫿巑丒嶳杮妎塃塹栧偺師抝

丂丂丂丂偲偟偰惗傑傟丄丂嫿巑嶁杮壠戞俀戙栚摉庡偺

丂丂丂丂嶁杮捈悷偺柡丒嶁杮岾乮偝偪乯偲崶媀傪側偟丄丂

丂丂丂丂嫿巑嶁杮壠傊梴巕偲偟偰擖傞丅丂

丂丂仠丂偦偟偰丄嶁杮捈懌乮側偍偨傝乯乮嶁杮敧暯乯偲

丂丂丂丂嶁杮岾乮偝偪乯偺娫偵丄擇抝嶰彈偑抋惗偡傞丅

丂

丂丂仠丂嶁杮捈懌乮側偍偨傝乯乮嶁杮敧暯乯偺師抝偑丄丂

丂丂丂丂嶁杮棿攏偱偁傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏丂乮嶁杮 捈廮乮側偍側傝乯丄侾俉俁俆擭

丂丂丂丂亅侾俉俇俈擭乯偼丄丂搚嵅斔嫿巑丒嶁杮 捈懌乮側

丂丂丂丂偍偨傝乯乮嶁杮 敧暯乮偼偪傊偄乯乯偺師抝偱偁傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偺晝偼丄丂

丂丂丂丂嶁杮 捈懌乮側偍偨傝乯乮嶁杮 敧暯丄侾俈俋俈擭亅

丂丂丂丂侾俉俆俇擭乯偱偁傝丄丂嫿巑嶁杮壠戞俁戙栚摉庡

丂丂丂丂偱偁傝丄懠壠偐傜偺梴巕偱偁傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偺惗曣偼丄丂

丂丂丂丂嶁杮 岾乮偝偪丄侾俈俋俇擭亅侾俉係俇擭乯偱偁傝丄丂

丂丂丂丂嫿巑嶁杮壠戞俀戙栚摉庡偺嶁杮捈悷偺柡偱

丂丂丂丂偁傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偺晝偺嶁杮 捈懌乮側偍偨傝乯

丂丂丂丂乮嶁杮 敧暯乮偼偪傊偄乯乯偺屻嵢 偼丄

丂丂丂丂杒戙丂埳梊乮偒偨偩偄丂偄傛丄埳鋙乮偄傛乯丄

丂丂丂丂侾俉侽係擭亅侾俉俇俆擭乯丂偱偁傞丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棿攏僈僀僪僽僢僋丅丂

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偺孼偼丄丂

丂丂丂丂嶁杮 捈曽乮尃暯乮偛傫傌偄乯丄侾俉侾係擭亅

丂丂丂丂侾俉俈侾擭乯偱偁傝丄丂嫿巑嶁杮壠戞係戙栚摉庡丂

丂丂丂丂偱偁傞丅丂孼偺嵢偼丄愮栰乮偪傗乯偱偁傞丅

丂

丂丂仠丂嶁杮棿攏偺孼偼丄丂棿攏偲偼俀侾嵨偺擭楊嵎

丂丂丂丂偑偁傞丅丂棿攏偺晝偑巰傫偩偁偲丄丂嶁杮 尃

丂丂丂丂暯乮嶁杮捈曽乯偑丄丂棿攏偺晝恊戙傢傝偱傕偁

丂丂丂丂偭偨丅丂

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偺巓偼丄丂

丂丂丂丂愮掃乮偪偢傞乯丄丂塰丄丂壋彈乮偍偲傔丄侾俉俁俀擭

丂丂丂丂亅侾俉俈俋擭乯丂偺俁恖偱偁傞丅丂

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偺嵢偼丄丂

丂丂丂丂偍棿乮偍傝傚偆乯丂懄偪丄丂撹嶈棿丂乮側傜偝偒傝傚

丂丂丂丂偆丄侾俉係侾擭亅侾俋侽俇擭乯丂偱偁傞丅

丂

丂

仩丂擔杮巎帿揟丒擔杮岅斉偺愭摢儁乕僕傊丅丂丂

丂

丂

丂

丂

#jpgirlslovedbysakamotoryoma

丂

丂

丂

仧丂嶁杮棿攏偑垽偟偨

丂丂 彈惈偨偪丅

丂

丂

丂丂丂丂丂丂

丂

丂

丂

丂

丂仭丂嶁杮棿攏偑垽偟偨彈惈偨偪丅

丂

丂

丂丂仭丂暯堜 壛旜 乮傂傜偄 偐偍乯丄

丂丂丂丂 愮梩 嵅撨 乮偪偽 偝側乯丄丂

丂丂丂丂 偍棿 乮偍傝傚偆乯

丂丂丂丂丂(= 撹嶈 棿 乮側傜偝偒 傝傚偆乯乯丅

丂

丂

丂丂仭丂俁恖偺懠偵傕丄丂

丂丂丂丂 偍尦乮偍傕偲乯丄丂

丂丂丂丂 偍挶乮偍偪傚偆乯丄丂

丂丂丂丂 嬔楬乮偵偟偒偠乯丄

丂丂丂丂 摍偑偄偨丅

丂

丂

丂丂仩丂嶁杮棿攏丂夋憸丂俶俷丏侾丅

丂

丂

丂丂 仩丂偍棿 乮偍傝傚偆丄撹嶈 棿乯丂夋憸

丂丂丂丂 俶 倧丏侾丅

丂

丂

丂

丂仭丂撹嶈 棿丂乮側傜偝偒 傝傚偆丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂= 偍棿 乮偍傝傚偆乯乯丅

丂

丂丂丂仩丂偍棿偲嶁杮棿攏偲偺岎嵺丅

丂

丂

丂仭丂愮梩 嵅撨 乮偪偽 偝側乯丅丂

丂

丂丂仩丂愮梩 嵅撨 偲嶁杮棿攏

丂丂丂丂 偲偺岎嵺丅

丂

丂

丂仭丂暯堜 壛旜 乮傂傜偄 偐偍乯丅

丂

丂丂丂仩丂暯堜 壛旜 偲嶁杮棿攏

偲偺岎嵺丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂仭丂枊枛偺惌帯夵妚幰偱偁傞嶁杮

丂丂丂棿攏偼丄丂怓乆側彈惈偵楒傪偟丄

丂丂丂怺偔垽偟偨丅丂偙偙偱偼丄庡側彈

丂丂丂惈傪庢傝忋偘傞丅

丂

丂丂仭丂暯堜 壛旜 乮傂傜偄 偐偍乯偼丄

丂丂丂丂搚嵅偺搚嵅斔巑偺柡 偱偁傝丄

丂丂丂丂愮梩嵅撨 乮偪偽 偝側乯偼丄丂

丂丂丂丂峕屗偺寱弍摴応庡偺柡偱偁傝丄丂

丂丂丂丂偍棿乮偍傝傚丄= 撹嶈 棿乮 側傜偝偒 傝傚偆乯乯 偼丄丂

丂丂丂丂嫗乮搒乯偺挰堛幰偺柡偱偁偭偨丅

丂

丂

丂仭丂棿攏偑擬垽偟偨彈惈偼丄丂

丂丂丂忋婰俁恖偺懠偵傕丄偍尦乮偍傕偲乯丄

丂丂丂嬔楬丄偍挶乮偍偪傚偆乯摍偑偄偨丅

丂

丂丂仭丂偍尦乮偍傕偲乯偼丄丂

丂丂丂丂挿嶈偺娵嶳偺梀彈偱偁傝丄丂

丂丂丂丂嬔楬偼丄挿嶈偺娵嶳偺梀彈偱偁傝丄丂

丂丂丂丂偍挶乮偍偪傚偆乯偼丄丂峕屗嵼廧偺丄

丂丂丂丂嫗乮搒乯偺岞壠偺尦崢尦乮帢彈乯偱偁偭偨丅丂

丂

丂丂仭丂偍尦乮偍傕偲乯偼丄丂

丂丂丂丂棿攏偵偲偭偰丄丂挿嶈嵢偲傕偄偊傞懚嵼偱偁傝丄丂

丂丂丂丂挿嶈偺媑尨偲屇偽傟偨娵嶳偺梀彈偱丄丂旤彈

丂丂丂丂偱偁偭偨丅丂

丂丂丂丂丂丂丂丂偍尦偼丄棿攏偑挿嶈偺惔晽掄偱屻摗

丂丂丂丂徾擇榊偲夛尒偟偨惾偵傕帢乮偼傋乯偭偰偄偨丅

丂

丂丂仭丂嬔楬偼丄丂

丂丂丂丂挿嶈偺娵嶳偺梀彈偱偁傝丄丂棿攏偺偍婥偵

丂丂丂丂擖傝偺彈惈偱丄丂乽怺偄宊傝傪寢傇恎乿偱偁偭

丂丂丂丂偨偲尵傢傟偰偄傞丅丂

丂丂丂丂丂丂丂丂挿嶈偺婽嶳幮拞偺拠娫偲娵嶳傊孞傝

丂丂丂丂弌偟偨帪偵丄傛偔夛偭偰偄偨丅

丂

丂丂仭丂偍挶丂乮偍偪傚偆乯偼丄丂

丂丂丂丂嫗旤恖偱丄丂嫗乮搒乯偱岞壠偺崢尦乮帢彈乯傪

丂丂丂丂偟偰偄偨彈惈傪丄棿攏偑峕屗傊楢傟偰峴偒丄丂

丂丂丂丂峕屗嵢偲偟偨偲尵傢傟偰偄傞彈惈偱偁傞丅丂丂

丂丂丂丂丂丂丂偍挶偺偙偲傪丄搚嵅嬑墹搣偺摨巙偺

丂丂丂丂戝愇栱懢榊偑夞屭榐偺拞偱弎傋偰偄傞丅

丂

丂

丂

丂丂丂丂丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

仧 偍棿乮撹嶈 棿乯 偲 嶁杮棿攏

丂丂偲偺岎嵺丅丂丂丂

丂丂丂乮棿攏偲偺岎嵺婜娫 丗

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂侾俉俇係擭乣侾俉俇俈擭乯丅

丂

丂

丂丂丂仩丂偍棿 乮偍傝傚偆丄撹嶈 棿乯丂

丂丂丂丂丂夋憸丂俶 倧丏侾丅

丂

丂

丂仭丂偍棿乮撹嶈 棿乯 偲 嶁杮

丂丂丂 棿攏偲偺岎嵺奣棯丅丂丂丂

丂

丂丂仭丂偍棿丂乮偍傝傚偆丄撹嶈 棿乮側傜偝偒 傝傚偆乯乯偼丄丂

丂丂丂丂棿攏偲偼嫗搒偱抦傝偁偭偨彈惈偱偁傝丄丂嫗搒

丂丂丂丂偺堛幰偺柡偱偁傞丅丂

丂丂丂丂丂丂丂堛幰偺晝乮梴晝乯偑嬑墹乮嬑峜乯巟帩幰偱丄丂

丂丂丂丂枊晎偵曔敍偝傟丄埨惌偺戝崠偵楢嵗偟偰丄侾俉

丂丂丂丂俇俁擭乮暥媣俁擭乯偵崠巰偡傞丅丂

丂

丂丂仭丂晝偺曔敍屻丄丂堦壠偼丄宱嵪揑偵崲媷偟丄偍棿丂

丂丂丂丂偼丄曣丄掜俀恖丄枀俀恖傪書偊偰丄堦壠偺戝崟拰

丂丂丂丂偲側傝丄丂曣恊傗掜枀傪梴偆偨傔偵丄椏棟壆丄椃

丂丂丂丂娰摍偱摥偄偰偄偨丅丂

丂丂丂丂丂丂丂偦偺傛偆側忣嫷偱丄偍棿傑偨偼曣恊偑丄嬑

丂丂丂丂墹偺巙巑偺榙乮傑偐側乯偄乮悊帠偺庤揱偄乯傪偟

丂丂丂丂偰偄偨帪偵丄偍棿偼丄嬑墹偺巙巑偲偟偰嫗搒偱

丂丂丂丂妶摦偟偰偄偨嶁杮棿攏偲抦傝崌偭偨偲尵傢傟偰

丂丂丂丂偄傞丅丂偦偟偰丄偍棿偼丄棿攏偵婥偵擖傜傟偰丄丂

丂丂丂丂棿攏偺楒恖偲側傞丅丂

丂

丂丂仭丂侾俉俇係擭乮尦帯尦擭乯俉寧偵丄偍棿乮偍傝傚偆乯偼丄丂

丂丂丂丂棿攏偲寢崶偺撪廽尵乮偆偪偟傘偆偘傫傫乯傪偁偘丄丂

丂丂丂丂棿攏偺帠幚忋偺嵢丂(撪嵢乯 偲側傞丅丂

丂

丂丂仭丂侾俉俇俇擭乮宑墳俀擭乯侾寧偵丄偍棿偼丄嫗乮搒乯

丂丂丂丂偺帥揷壆乮偰傜偩傗乯偱傕棿攏傪彆偗偨丂乮帥揷

丂丂丂丂壆帠審乯丅丂

丂丂丂丂丂丂丂偦偺捈屻偵丄偍棿偼丄丂嶧杸斔偺彫徏懷搧

丂丂丂丂乮偨偰傢偒乯傗惣嫿棽惙傜偺桿偄偱丄寢崶廽偄偵

丂丂丂丂擇恖偱丄嶧杸乮偝偮傑丄尰丒幁帣搰導乯傊壏愹椃

丂丂丂丂峴傪偟偨丅丂丂偙傟偑丄擔杮偱弶傔偰偺僴僱儉乕

丂丂丂丂儞 乮惣梞棳怴崶椃峴乯丂偩偲尵傢傟偰偄傞乮棿攏

丂丂丂丂偑帥揷壆偱晧偭偨彎偺椕梴傪寭偹偨椃峴偩偭偨乯丅

丂

丂丂仭丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯侾侾寧偵丄丂棿攏偑嫗搒偺

丂丂丂丂嬤峕壆乮偍偆傒傗乯偱埫嶦偝傟偨帪丄丂偍棿偼丄丂

丂丂丂丂嬤峕壆偵嫃側偐偭偨偨傔丄丂擄傪摝傟偨丅

丂

丂

丂

丂仭丂偍棿 乮撹嶈 棿乯 偲 嶁杮

丂丂 丂棿攏 偲偺岎嵺徻嵶丅丂丂丂丂丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偑嫗乮搒乯偱抦傝崌偄丄垽偟偨彈惈偺丄

丂丂丂丂偍棿乮偍傝傚偆乯丅

丂

丂丂仭丂偍棿丂乮偍傝傚偆乯偼丄

丂丂丂丂惗杤擭偼丂侾俉係侾擭丠乣侾俋侽俇擭乮柧帯俁俋擭乯

丂丂丂 偱丄丂惓幃柤乮杮柤乯偼丄撹嶈 棿丂乮側傜偝偒傝傚偆乯丂

丂丂丂丂偲偄偆丅丂惗擭偼丄侾俉係侽擭偲偄偆愢傕偁傞丅

丂

丂丂乑丂柧帯弶婜偺屗愋朄椷惂掕偺慜偼乮慜嬤戙偺

丂丂丂丂擔杮偱偼乯丄壠晝挿惂偺晇晈暿惄偱偁偭偨丅

丂

丂丂仠丂柧帯婜偵丄偍棿偼丄俀斣栚偺晇偺惣懞徏暫塹

丂丂丂丂偲嵞崶偟偰丄丂惣懞偮傞 乮惣懞僣儖乯偲徧偡丅

丂

丂丂仭丂偍棿 偼丄丂棿攏偺巰屻丄丂搚嵅乮崅抦導乯丄

丂丂丂丂嫗乮搒乯丄搶嫗丄偦偺懠偺抧傪傪揮乆偲偟丄墶恵

丂丂丂丂夑偵掕廧偡傞丅

丂丂仠丂俿俲俲俬丂僇僫儎儅挊丂嶁杮棿攏僈僀僪僽僢僋丅

丂

丂丂仭丂偍棿偼丄晝偺嫗搒偺堛巘偺撹嶈 彨嶌偺挿彈

丂丂丂丂偱偁傞丅

丂丂仠丂偍棿偺幚晝偼惣恮怐暔彜偱偁傝丄偺偪丄堛巘

丂丂丂丂偺撹嶈 彨嶌偺梴彈偲側偭偨偲偄偆愢傕偁傞丅

丂

丂丂仭丂偍棿偼丄嶁杮棿攏偺嵢丂乮嶁杮棿攏偲寢崶偟偨

丂丂丂丂彈惈乯偱偁傞丅

丂

丂丂仭丂偍棿偺嵟弶偺晇偼丄枊枛偵丄寢崶偟偨丄嶁杮

丂丂丂丂棿攏丂偱偁傞丅

丂丂仠丂偍棿偺晇偺嶁杮棿攏偼丄侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯

丂丂丂丂侾侾寧偵丄嫗乮搒乯偺嬤峕壆乮偍偆傒傗乯偱丄埫嶦

丂丂丂丂偝傟傞丅

丂

丂丂仭丂偍棿偺俀斣栚偺晇偼丄柧帯婜偵丄寢崶偟偨丄

丂丂丂丂惣懞徏暫塹偱偁傞丅

丂

丂丂仭丂偍棿偼丄丂擔杮恖弶偺僴僱儉乕儞乮惣梞棳怴

丂丂丂丂崶椃峴乯傪偟偨彈惈偲尵傢傟偰偄傞丅

丂

丂丂仭丂偍棿偺晝偺堛巘偺撹嶈彨嶌偼丄嬑墹乮嬑峜乯

丂丂丂丂巟帩幰偱丄埨惌偺戝崠偱曔傜偊傜傟丄偦偺屻丄

丂丂丂丂崠巰偡傞丅

丂丂丂丂丂丂丂偙偺偨傔丄偍棿乮傝傚偆乯傗曣丄梒偄係恖偺

丂丂丂丂掜枀偼惗妶偵崲傞傛偆偵側傝丄丂偍棿乮傝傚偆乯

丂丂丂丂偼丄丂堦壠傪梴偆偨傔丄椏棟壆丄椃娰摍偱摥偄

丂丂丂丂偨丅丂傑偨丄偍棿傑偨偼曣偑丂嬑峜偺巙巑偺

丂丂丂丂榙乮傑偐側乯偄傪偟偰偄偨偲尵傢傟偰偄傞丅丂

丂丂丂丂偙偺偲偒偺墢偱丄偍棿偼丄嶁杮棾攏偺塀傟壠

丂丂丂丂乮偐偔傟偑乯偱丄棿攏偲弌夛偄丄帺桼杬曻側偲

丂丂丂丂偙傠傪婥偵擖傜傟丄楒恖偲側傞丅丂偦偺屻丄棿攏

丂丂丂丂偺悽榖偱丄帥揷壆偵曭岞偡傞偙偲偵側傞丅

丂

丂丂仠丂侾俉俇係擭乮尦帯尦擭乯俉寧偵丄丂偍棿乮偍傝傚偆乯

丂丂丂丂偼丄丂棿攏偲寢崶偺撪廽尵乮偆偪偟傘偆偘傫乯傪

丂丂丂丂偁偘丂乮嫗搒搶嶳埦揷偺嬥憼帥偵偰廧怑偺攠

丂丂丂丂庌偱撪廽尵傪嫇偘丄棿攏俁侽嵨丄偍棿俀係嵨乯丄丂

丂丂丂丂偍棿偼丄棿攏偺帠幚忋偺嵢偲側傞丅丂

丂

丂丂仭丂偍棿乮傝傚偆乯偼丄丂帥揷壆帠審偺帪丄侾俉俇俇擭

丂丂丂丂乮宑墳俀擭乯侾寧偵丄嫗丒暁尒偺帥揷壆偑枊棛

丂丂丂丂乮偽偔傝乯偵曪埻偝傟偨帪丄丂偍棿偼丄侾奒偱丄

丂丂丂丂晽楥偵擖偭偰偄偨偑丄婥偯偄偰丄晽楥偐傜弌偰丄丂

丂丂丂丂堖椶傪傑偲偄丂乮棁偺傑傑偱偼側偔丄擥傟敡偱

丂丂丂丂埧傪侾枃傂偭偐偗偰乯丄俀奒傊忋偑傝丄丂棿攏偵

丂丂丂丂婋婡傪抦傜偣丄棿攏傪媬偭偨丅丂帥揷壆帠審偺

丂丂丂丂徻嵶偼丄乽嶰媑怲憼擔婰彺榐乿偵彂偐傟偰偄傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂偦偺屻娫傕側偔丄侾俉俇俇擭乮宑墳俀擭乯偵丄丂

丂丂丂丂偍棿偼丄丂棿攏偺夦変偺梴惗偺椃峴傪寭偹偰丄丂

丂丂丂丂嶧杸斔偺彽偒偱嶧杸傊峴偒寢崶廽偄偺怴崶

丂丂丂丂椃峴傪妝偟傫偩丅丂偙傟偑丄擔杮嵟弶偺僴僱儉

丂丂丂丂乕儞乮惣梞幃怴崶椃峴乯偱偁偭偨偲尵傢傟偰偄傞丅

丂

丂丂仭丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯侾侾寧偵丄丂棿攏偑嫗乮搒乯

丂丂丂丂偺嬤峕壆偱埫嶦偝傟偨帪丄丂偍棿偼丄嬤峕壆偵

丂丂丂丂嫃側偐偭偨偨傔丄擄傪摝傟偨丅

丂

丂丂仠丂侾俉俇俈擭乮宑墳俁擭乯偵丄棿攏偼丄丂壓娭偵婑傝丄

丂丂丂丂夢慏栤壆丒埳摗壠偵嵢偺偍棿傪梐偗偨偨傔丂

丂丂丂丂乮偍棿偼壓娭偺崑彜偺埳摗彆懢晇偺尦偵偄偨

丂丂丂丂偨傔乯丄丂偍棿偼丄嫗乮搒乯偵偼偄側偐偭偨丅

丂

丂丂仭丂棿攏巰屻丄丂棿攏偺堄巙偺捠傝丄丂偍棿偼丄丂

丂丂丂丂侾俋俇俉擭乮宑墳係擭乯俁寧偵丄丂搚嵅偺嶁杮壠傊

丂丂丂丂峴偒丄丂棿攏偺巓丄嶁杮壋彈偺尦偵恎傪婑

丂丂丂丂偣偨偑丄丂俀恖偼丄晄拠偲側傝丄偍棿偼丄偦偙傪

丂丂丂丂嫀傝丄丂嫗搒傊峴偒丄棿攏偺埫嶦偝傟偨嬤峕壆

丂丂丂丂偱丄媰偒柧偐偟偨偲尵傢傟偰偄傞丅丂偦偺屻丄丂

丂丂丂丂奺抧傪揮乆偲偟側偑傜墶恵夑傊棳傟丄丂峴彜恖

丂丂丂丂偺惣懞徏暫塹偲嵞崶偡傞丅

丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏憆幐偺斶扱偐傜丄偍棿偼丄斢擭丄丂

丂丂丂丂傾儖僐乕儖埶懚徢忬懺偱偁偭偨偲揱偊傜傟

丂丂丂丂偰偄傞丅丂悓偭偰偼丄巹偼丄嶁杮棿攏偺嵢偩偲

丂丂丂丂偙傏偟偰偄偨偲尵傢傟偰偄傞丅

丂

丂丂仭丂偍棿偼丄侾俋侽俇擭乮柧帯俁俋擭 乯偵丄墶恵夑

丂丂丂丂偵偰丄丂俇俇嵨偱巰嫀偟偰偄傞丅

丂

丂丂仠丂偍棿偼丄丂嶁杮棿攏丄惣懞徏暫塹丄偄偢傟偺

丂丂丂丂晇偲偺娫偵傕丄巕偼側偐偭偨丅

丂

丂丂仠丂偍曟偼丄墶恵夑巗戝捗偺怣炠帥乮偟傫偓傚偆

丂丂丂丂偠乯偵偁傞丅丂

丂丂丂丂丂丂丂丂偍棿偺偍崪偺堦晹偼丄棿攏偺柊傞

丂丂丂丂嫗搒楈嶳岇崙恄幮乮偒傚偆偲傝傚偆偤傫偛偙偔

丂丂丂丂偠傫偠傖乯偵憭傜傟偨丅

丂

丂

丂

丂丂丂丂

丂

丂

丂

仩丂擔杮巎帿揟丒擔杮岅斉偺愭摢儁乕僕傊丅丂丂

丂

丂

丂

丂丂丂

丂

丂

仧 愮梩 嵅撨 偲 嶁杮棿攏

丂丂偲偺岎嵺奣棯丅丂丂丂

丂丂丂乮棿攏偲偺岎嵺婜娫 丗

丂丂丂丂丂丂丂丂侾俉俆俁擭乣侾俉俇俈擭乯丅丂

丂

丂

丂仭丂愮梩 嵅撨 偲 嶁杮棿攏

丂丂丂 偲偺岎嵺奣棯丅丂丂丂

丂

丂丂仭丂愮梩 嵅撨丂乮偪偽 偝側丄偝側巕乯偼丄丂

丂丂丂丂棿攏偲偼丄峕屗乮尰丒搶嫗乯偱抦傝崌偭偨彈惈偱丄丂

丂丂丂丂峕屗偺寱弍摴応庡丒愮梩掕媑偺柡偱偁傞丅

丂

丂丂仠丂嵅撨 乮偝側乯 偼丄丂侾俉俆俁擭乮壝塱俇擭乯偵丄棿攏

丂丂丂丂偑梀妛愭偺峕屗乮尰丒搶嫗乯偺寱弍摴応丂乮愮梩

丂丂丂丂掕媑偺壉挰乮偍偗傑偪乯愮梩摴応乮捠徧丗彫愮梩

丂丂丂丂摴応乯乯丂偱抦傝崌偄丄丂偦偺屻丄棿攏偺楒恖偲側

丂丂丂丂偭偨彈惈偱偁傝丄丂寱弍偺払恖偱偁傞丅丂

丂丂丂丂丂丂丂丂嵅撨偼丄丂棿攏傪丄堦惗丄垽偟偨彈惈偱偁

丂丂丂丂傞丅丂棿攏偲崶栺傪岎傢偟偨偲傕尵傢傟偰偄傞丅丂

丂丂丂丂丂丂丂丂嵅撨偼丄丂棿攏偺巰屻丄柧帯婜丄丂妛廗堾

丂丂丂丂彈巕晹偵幧娔偲偟偰曭怑偟偨屻丄丂搶嫗偺愮廧偵

丂丂丂丂偰恓媱傪惗嬈偲偟偰夁偛偡丅丂

丂丂丂丂丂丂丂丂嵅撨偼丄丂棿攏偺巰屻傕丄丂棿攏偺偙偲偑

丂丂丂丂朰傟傜傟偢丄堦惗丄撈恎偱夁偛偡丅丂

丂

丂

丂

丂仭丂愮梩 嵅撨 偲 嶁杮棿攏

丂丂丂 偲偺岎嵺徻嵶丅丂丂丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偑峕屗偱抦傝崌偄丄垽偟偨彈惈偺丄

丂丂丂丂愮梩 嵅撨乮偪偽 偝側乯丅

丂

丂丂仭丂愮梩 嵅撨丂乮偪偽 偝側乯偼丄

丂丂丂丂惗杤擭偼丂侾俉俁俉擭乮揤曐俋擭乯乣侾俉俋俇乮柧帯

丂丂丂丂俀俋擭乯偱丄丂暿柤偼丄丂愮梩 嵅撨巕乮偪偽 偝側

丂丂丂丂偙乯丄愮梩 偝側巕乮偪偽 偝側偙乯丂偲傕偄偆丅

丂

丂丂仭丂愮梩 嵅撨丂乮偪偽 偝側乯偼丄丂峕屗弌恎偱丄

丂丂丂愮梩掕媑乮愮梩廃嶌偺掜乯偺擇彈偱偁傞丅丂

丂丂丂丂丂丂愮梩廃嶌偼丄杒扖堦搧棳寱弍偺奐慶

丂丂丂偱偁傞丅

丂

丂丂仭丂愮梩 嵅撨偼丄丂嶁杮棿攏偺楒恖偱偁傝丄丂旤杄

丂丂丂丂偱抦傜傟丄棾攏偺巰屻傕斵傪憐偄懕偗丄堦惗傪

丂丂丂丂撈恎偱夁偛偡丅

丂

丂丂仭丂愮梩 嵅撨丂乮偪偽 偝側乯偼丄丂棿攏偲偼丄峕屗

丂丂丂丂乮偊偳丄尰丒搶嫗乯偱抦傝崌偭偨彈惈偱偁傝丄丂

丂丂丂丂峕屗偺寱弍摴応庡丒愮梩掕媑偺柡偱偁傞丅

丂

丂丂仠丂嵅撨 乮偝側乯偼丄丂侾俉俆俁擭乮壝塱俇擭乯偵丄丂棿攏

丂丂丂丂偑梀妛愭偺峕屗偺寱弍摴応丂乮愮梩掕媑偺壉挰

丂丂丂丂乮偍偗傑偪乯愮梩摴応乮捠徧丗彫愮梩摴応乯乯丂偱

丂丂丂丂抦傝崌偄丄丂偦偺屻丄棿攏偺楒恖偲側偭偨彈惈偱

丂丂丂丂偁傝丄丂寱弍偺払恖偱偁傞丅丂

丂

丂丂仠丂嵅撨偼丄丂棿攏傪丄堦惗丄垽偟偨彈惈偱偁傞丅丂丂

丂丂丂丂嵅撨偼棿攏偲崶栺傪岎傢偟偨偲傕尵傢傟偰偄傞丅丂

丂

丂丂丂仠丂嵅撨偼丄丂棿攏偺巰屻丄柧帯婜丄妛廗堾彈巕

丂丂丂丂丂晹偵幧娔偲偟偰曭怑偟偨屻丄丂搶嫗偺愮廧偵

丂丂丂丂丂偰恓媱傪惗嬈偲偟偰夁偛偡丅丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂嵅撨偼丄丂棿攏偺巰屻傕丄棿攏偺偙偲

丂丂丂丂丂偑朰傟傜傟偢丄堦惗丄撈恎偱夁偛偡丅丂

丂

丂

丂

丂丂丂丂

丂

丂

丂

仩丂擔杮巎帿揟丒擔杮岅斉偺愭摢儁乕僕傊丅丂丂

丂

丂

丂

丂

丂

仧丂暯堜 壛旜 偲 嶁杮棿攏

丂丂 偲偺岎嵺丅丂

丂丂 乮棿攏偲偺岎嵺婜娫 丗

丂丂丂丂丂丂丂丂侾俉俁俇擭乣侾俉俇俀擭乯丅

丂

丂

丂仭 暯堜 壛旜 偲 嶁杮棿攏

丂丂丂偲偺岎嵺偺奣棯丅丂

丂

丂丂仭丂暯堜 壛旜丂乮傂傜偄 偐偍乯偼丄丂

丂丂丂丂棿攏偺抧尦偺搚嵅崙乮偲偝偺偔偵丄尰丒崅

丂丂丂丂抦導乯偺梒撻愼乮偍偝側側偠傒乯偺彈惈偱丄丂

丂丂丂丂搚嵅斔巑偺柡偱偁傞丅丂

丂

丂丂仠丂壛旜偼丄丂棿攏偲嫟偵惵彮擭婜傪嫟偵夁偛偟

丂丂丂丂偨丄楒恖偺彈惈偱偁傝丄丂棿攏偺弶楒偺彈惈

丂丂丂丂偱偁傞丅丂

丂丂丂丂丂丂丂丂棿攏偲壛旜偼丄丂搚嵅偱偼丄傛偔 埀堷

丂丂丂乮偁偄傃偒丄僨乕僩乯傪偟偰偄偨丅丂侾俉俇俀擭乮暥

丂丂丂媣俀擭乯偵丄棿攏偑搚嵅斔扙斔帪丄丂嫗乮搒乯偵

丂丂丂偄偨壛旜偼丄丂棿攏傛傝嬱偗棊偪偺桿偄傪庴偗

丂丂丂偨偑抐傝丄丂偦傟埲屻丄棿攏偲偺岎棳傪抐偮丅

丂

丂

丂

丂仭 暯堜 壛旜 偲 嶁杮棿攏

丂丂丂偲偺岎嵺徻嵶丅丂丂丂

丂丂仭丂嶁杮棿攏偺搚嵅偱偺弶楒偺彈惈偱丄搚嵅

丂丂丂丂偱傛偔丂埀堷傪偟偰偄 偨丄暯堜 壛旜丂乮傂傜偄

丂丂丂丂偐偍乯丅丂

丂

丂丂仭丂暯堜 壛旜丂乮傂傜偄丂偐偍乯偼丄惗杤擭偼

丂丂丂丂侾俉俁俉擭乮揤曐俋擭乯乣侾俋侽俋擭乮柧帯係俀擭乯丂

丂丂丂丂偱丄丂暯堜 壝旜丂乮傂傜偄丂偐偍乯偲傕尵偄丄丂

丂丂丂丂偺偪偵丄侾俉俈俉擭乮柧帯侾侾擭乯埲屻丄 惣嶳丂

丂丂丂丂壛旜丂乮偵偟傗傑丂偐偍乯偲徧偡丅

丂

丂丂仭丂暯堜 壛旜丂乮傂傜偄丂偐偍乯偼丄丂搚嵅斔巑丒

丂丂丂丂暯堜捈悷偺柡偱偁傝丄丂搚嵅崙乮偲偝偺偔偵丄

丂丂丂丂尰丒崅抦導乯偺搚嵅孲堜岥懞偺弌恎偱偁傞丅

丂

丂丂仭丂暯堜 壛旜偼丄丂嶁杮棿攏偺弶楒偺彈惈偱偁傝丄丂

丂丂丂丂棿攏傪怳傞丅丂屻偵丄壠偺偨傔乮暯堜壠懚懕偺

丂丂丂丂偨傔乯丄柟梴巕傪偲傝丄暿偺抝惈丒惣嶳巙悷偲崶

丂丂丂丂媀傪寢傇丅

丂

丂丂仠丂暯堜 壛旜偼丄丂搚嵅斔偺暯堜壠偺愓庢傝偺

丂丂丂丂孼偑帺奞偟丄暯堜壠偺愓庢傝柡偲側傝丄丂暯堜壠

丂丂丂丂偺柟梴巕偵擖偭偨抝惈丒惣嶳巙悷乮偵偟傗傑 備

丂丂丂丂偒偢傒乯偲崶媀傪寢傇丅

丂

丂丂仭丂暯堜 壛旜丂乮傂傜偄 偐偍乯偼丄

丂丂丂丂棿攏偺抧尦偺搚嵅乮尰丒崅抦導乯偺梒撻愼乮偍

丂丂丂丂偝側側偠傒乯偺彈惈偱丄丂搚嵅斔巑偺柡偱偁傞丅丂

丂丂丂丂丂丂丂壛旜偼丄丂棿攏偲嫟偵惵彮擭婜傪嫟偵夁

丂丂丂丂偛偟偨丄楒恖偺彈惈偱偁傝丄丂棿攏偺弶楒偺彈

丂丂丂丂惈偱偁傞丅丂

丂丂丂丂丂丂丂棿攏偲壛旜偼丄丂搚嵅乮尰丒崅抦導乯偱偼丄

丂丂丂丂傛偔 埀堷乮偁偄傃偒丄僨乕僩乯傪偟偰偄偨丅丂

丂丂丂丂丂丂丂侾俉俇俀擭乮暥媣俀擭乯偵丄棿攏偑搚嵅斔扙

丂丂丂丂斔帪丄丂嫗乮搒乯偵偄偨壛旜偼丄丂棿攏傛傝嬱偗

丂丂丂丂棊偪偺桿偄傪庴偗偨偑抐傝丄丂偦傟埲屻丄棿攏

丂丂丂丂偲偺岎棳傪抐偮丅

丂

丂丂仭丂暯堜 壛旜丂乮傂傜偄丂偐偍乯偼丄丂嶰忦壠偵壟

丂丂丂丂乮偲偮乯偄偩搚嵅斔庡丒嶳撪梕摪偺枀丒桭昉

丂丂丂丂乮偲傕傂傔乯偺屼晅栶乮悽榖栶乯偲偟偰丄丂侾俉俆俋

丂丂丂丂擭乮埨惌俋擭乯偵丄忋棇偟丄 埲屻丄侾俉俇俀擭乮暥

丂丂丂丂媣俀擭乯傑偱丄嫗乮搒乯偺嶰忦壠偵巇偊傞丅

丂

丂丂仭丂侾俉俇俀擭乮暥媣俀擭乯偵丄丂壛旜偺孼丒暯堜廂

丂丂丂丂擇榊丂乮傂傜偄偟傘偆偠傠偆乯偼丄丂斔庡偑嫗乮搒乯

丂丂丂丂偵忋棇偟偨嵺丄嬑墹塣摦偺偨傔丄晲巗敿暯懢

丂丂丂丂偲嫟偵丄嫗乮搒乯偵擖傞丅

丂

丂丂仭丂侾俉俇俀擭乮暥媣俀擭乯偵丄暯堜 壛旜偼丄丂棿攏

丂丂丂丂偑搚嵅斔扙斔帪丄棿攏傛傝嬱偗棊偪偺桿偄傪

丂丂丂丂庴偗偨帪丄丂搚嵅弌恎偱搚嵅斔巑偺柡偱偁傞

丂丂丂丂壛旜偼丄擸傒丄丂壛旜偺孼丒暯堜廂擇榊傕巭傔

丂丂丂丂偵擖傝丄搚嵅斔傪扙斔偟曻楺偡傞丄棿攏偲偺嬱

丂丂丂丂偗棊偪傪抐擮偡傞丅

丂

丂丂仠丂嶁杮棿攏偑暯堜 壛旜偵抝憰梡偺恎巟搙傪

丂丂丂丂梡堄偡傞傛偆偵巜帵偡傞暥彂偑巆偭偰偄傞丅丂丂丂

丂

丂丂仠丂侾俉俇俀擭乮暥媣俀擭乯俁寧偵丄嶁杮棿攏偼丄

丂丂丂丂丂搚嵅斔傪扙斔偡傞丅

丂 丂丂丂丂丂丂丂偦偺捈屻丄乽搚嵅嬑墹搣乿偵傛傞媑揷

丂丂丂丂搶梞乮傛偟偩偲偆傛偆乯偺埫嶦帠審偑婲偙傞丅丂

丂丂丂丂摉弶偼丄嶁杮棾攏偑幚峴斊偲偟偰媈傢傟偨丅丂

丂丂丂丂丂丂丂嶁杮棿攏偼丄嬨廈側偳傪曻楺偟偨屻丄

丂丂丂丂峕屗傊擖傝丄愮梩摴応偵恎傪婑偣傞丅丂

丂

丂丂仭丂壛旜偺孼丒暯堜廂擇榊丂乮傂傜偄偟傘偆偠傠偆乯丂

丂丂丂丂偼丄丂搚嵅嬑墹搣偵嶲壛偟丄丂嬑墹塣摦傪峴偆

丂丂丂丂斔惌夵妚傪寁夋偟偨偑丄丂搚嵅斔偺幚 尃傪埇

丂丂丂丂傞岞晲崌懱攈偺慜斔庡丒嶳撪梕摪偵傛傝丄丂

丂丂丂丂侾俉俇俁擭乮暥媣俁擭乯偵丄愗暊偝偣傜傟偨丅

丂

丂丂仭丂暯堜 壛旜偼丄丂楒恖偺嶁杮棾攏傊偺憐偄傪

丂丂丂丂怳傝愗偭偰丄暯堜壠傪懚懕偝偣傞偨傔丄侾俉俇俇擭

丂丂丂丂乮宑墳俀擭乯偵丄丂搚嵅嬑墹搣偵壛傢偭偰偄偨丄

丂丂丂丂搚嵅斔巑丒惣嶳巙悷丂乮偵偟傗傑丂備偒偢傒乯傪

丂丂丂丂暯堜壠偺柟梴巕偵寎偊偰丄丂巙悷偲崶媀傪寢傃丄丂

丂丂丂丂巙悷偵暯堜壠傪宲偑偣傞丅

丂

丂丂仭丂暯堜 壛旜偺偍曟偼丄丂搶嫗偺惵嶳楈墍偵偁傞丅丂

丂丂丂丂曟偵偼丄乽惣嶳壛旜乿偲柫婰偝傟偰偄傞丅.

丂

丂

丂

丂丂丂丂

丂

丂

丂

仩丂擔杮巎帿揟丒擔杮岅斉偺愭摢儁乕僕傊丅丂丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

侓侓丂嶁杮棿攏偑搊応偡傞丄

丂丂丂丂嫽枴怺偄丄僪僉儏儊儞僞

儕乕丄僪儔儅丄塮夋丅

丂

丂仛丂嶁杮棿攏偑搊応偡傞丄

丂丂 丂嫽枴怺偄丄僪僉儏儊儞僞

丂丂丂 儕乕丅

丂

丂

丂仭丂楌巎旈榖僸僗僩儕傾丂

丂丂丂亀丂僼儕乕傪側傔偨傜偄偐傫偤傛両

丂丂丂丂 乣嶁杮棿攏偲奀墖戉丂柌偲挧愴

丂丂丂丂 偺擔乆乣丂丂亁丅丂

丂丂丂丂乮俶俫俲僥儗價偺俀侽侽俋擭乮暯惉俀侾擭乯侾侾寧

丂丂丂丂丂侾侾擔丒杮曻憲丄戞俀俀夞乯丅

丂

丂

丂仭丂偦偺帪楌巎偑摦偄偨丂

丂丂丂亀丂棿攏偑垽偟偨彈丂枊枛丄

丂丂丂丂丂垽偲暿傟偺暔岅丂亁丅丂

丂丂丂丂乮俶俫俲僥儗價偺俀侽侽俆擭乮俫侾俈乯俀寧丒杮曻憲

丂丂丂丂丂僪僉儏儊儞僞儕乕斣慻丄戞俀侽俇夞乯丅

丂

丂

丂仛丂嶁杮棿攏偑搊応偡傞丄

丂丂丂 嫽枴怺偄娭楢僪儔 儅丄

塮夋丅

丂

丂丂仠丂乮拲堄乯丂僪儔儅丄塮夋偼丄丂僼傿僋僔儑儞偱偡丅丂

丂丂丂丂楌巎偺僪儔儅丄塮夋偼丄丂楌巎偺帠幚乮巎幚乯丂

丂丂丂丂偲丂壦嬻偺弌棃帠偑丄崿偠偭偰昤偐傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂傑偨丄尰戙晽偵傾儗儞僕偟偰偁傝傑偡丅

丂

丂

丂仭丂亀丂棿攏揱丂乮傝傚偆傑偱傫乯丂亁 丅

丂丂丂丂丂乮俶俫俲僥儗價偺俀侽侾侽擭戝壨僪儔儅乯丅丂

丂

丂丂仠丂嶁杮棿攏傪墘偠傞攐桪柤丂丗丂暉嶳 夒帯丂

丂丂丂丂乮傆偔傗傑丂傑偝偼傞乯丅

丂丂

丂丂仠丂偍棿乮偍傝傚偆乯傪墘偠偨彈桪丂丗丂

丂丂丂丂恀栘 傛偆巕丂乮傑偒 傛偆偙乯丅

丂丂仠丂暯堜 壛旜乮傂傜偄 偐偍乯傪墘偠偨彈桪丂丗丂

丂丂丂丂峀枛 椓巕丂乮傂傠偡偊傝傚偆偙乯丅

丂丂仠丂愮梩 嵅撨乮偪偽 偝側乯傪墘偠偨彈桪丂丗丂

丂 丂丂丂娧抧扟 偟傎傝丂乮偐傫偠傗丂偟傎傝乯丅

丂

丂

丂丂丂丂

丂丂丂丂仜丂僪儔儅偺杮偺斕懀俹俼僼僅僩丅

丂

丂

丂仭丂亀丂撃昉丂乮偁偮傂傔乯丂亁 丅

丂丂丂丂丂乮俶俫俲僥儗價偺俀侽侽俉擭戝壨僪儔儅乯丅

丂

丂丂仠丂嶁杮棿攏傪墘偠偨攐桪柤丂丗丂嬍栘 岹丂乮偨傑偒丂

丂丂丂丂傂傠偟乯丅

丂

丂丂仠丂偍棿乮偍傝傚偆乯傪墘偠偨彈桪柤丂丗丂

丂丂丂丂巗愳 幚擔巕丂乮偄偪偐傢傒偐偙乯丅

丂

丂

丂丂丂

丂丂丂仜丂僪儔儅偺杮偺斕懀俹俼僼僅僩丅

丂

丂

丂仭丂亀丂俰俬俶亅恗丂乮偠傫乯丂亁 丅

丂丂丂丂丂乮俿俛俽僥儗價偺俀侽侽俋擭俿俛俽擔梛寑応丒

丂丂丂丂丂丂僥儗價僪儔儅乯丅

丂

丂丂仭丂尰戙擔杮偺擼奜壢堛丒撿曽 恗丂乮傒側偐偨

丂丂丂丂偠傫丄幨恀偺嵍丄戝戲偨偐偍乯偑丄枊枛偺

丂丂丂丂擔杮傊僞僀儉僗儕僢僾偟偰偟偰婲偙傞丄條乆

丂丂丂丂側弌棃帠傪昤偔丄丂楌巎俽俥嶌昳偱偁傞丅

丂丂仭丂偙偺僪儔儅偼丄丂僞僀儉僗儕僢僾偟偨堛巘丒

丂丂丂丂撿曽 恗丂偲丂偦偺堛巘傪彆偗娕岇巘偺栶

丂丂丂丂傪偐偭偰偱傞枊枛偵惗偒偨晲巑偺柡丒媖 嶇丂

丂丂丂丂乮偨偪偽側 偝偒丄幨恀偺塃丄埢悾偼傞偐乯

丂丂丂丂傪偼偠傔丄丂嶁杮棿攏丄 彑奀廙丄弿曽峖埩丄

丂丂丂丂怴栧扖屲榊 側偳偑搊応偡傞丄楌巎僗儁僋

丂丂丂丂僞僋儖偱偁傞丅

丂

丂丂仠丂嶁杮棿攏傪墘偠偨攐桪柤丂丗丂撪栰 惞梲 丂

丂丂丂丂乮偆偪偺 傑偝偁偒乯丅

丂

丂丂丂

丂丂丂仜丂僪儔儅乽俰俬俶亅恗乿偺俹俼僼僅僩丅丂

丂丂丂仜丂忋婰偺俹俼僼僅僩偼丄丂僪儔儅乽俰俬俶亅恗乿偺戞丂

丂丂丂丂侾榖偱丄峕屗帪戙枛婜乮枊枛乯丂偺丄峕屗偺婙杮

丂丂丂丂壆晘偱丄丂晧彎偟偨晲巑丂乮媖 嫳懢榊丄婙杮丄

丂丂丂丂彫弌宐夘乯傪恌乮傒乯偰偄傞丄堛巘丒撿曽恗丂

丂丂丂丂乮傒側偐偨偠傫丄僼僅僩嵍丄戝戲偨偐偍乯丂偲丄丂

丂丂丂丂怱攝偦偆偵尒偮傔傞丄偦偺晧彎偟偨晲巑偺曣

丂丂丂丂乮媖 塰丄僼僅僩拞墰丄杻惗桽枹乮偁偦偆備傒乯乯丂偲丂

丂丂丂丂枀丒媖丂嶇丂乮偨偪偽側丂偝偒丄僼僅僩塃丄埢悾偼傞偐乯丂

丂丂 傪昤偄偨丄僪儔儅偺儚儞丒僔乕儞丅

丂

丂

丂仭丂亀丂棾攏偑備偔丂亁丅

丂丂丂丂丂乮僥儗價搶嫗偺俀侽侽係擭僥儗價丒僪儔儅乯丅

丂

丂丂仠丂嶁杮 棿攏傪墘偠偨攐桪丂丗丂

丂丂丂丂巗愳 愼屲榊丂乮俈戙栚乯丅

丂

丂丂仠丂偍棿乮偍傝傚偆乯傪墘偠偨彈桪柤丂丗 撪嶳 棟柤丂

丂丂丂丂乮偆偪傗傑 傝側乯丅

丂

丂

丂仭丂亀丂怴慖慻両乮偟傫偣傫偖傒乯丂亁 丅丂

丂丂丂丂乮俶俫俲僥儗價偺俀侽侽係擭俶俫俲戝壨僪儔儅乯丅

丂

丂丂仠丂嶁杮 棿攏傪墘偠偨攐桪丂丗丂峕岥 梞夘丂

丂丂丂丂乮偊偖偪 傛偆偡偗乯丅

丂

丂丂仠丂偍棿乮偍傝傚偆乯傪墘偠偨彈桪柤丂丗丂

丂丂丂丂杻惗 媣旤巕丂乮偁偦偆 偔傒偙乯丅

丂

丂

丂仭丂亀丂嶁杮棾攏丂亁丅丂

丂丂丂丂丂乮俿俛俽僥儗價偺侾俋俉俋擭僥儗價丒僪儔儅乯丅

丂

丂丂仠丂嶁杮 棿攏傪墘偠偨攐桪丂丗丂恀揷 峀擵丅

丂丂丂丂乮偝側偩丂傂傠備偒乯丅

丂

丂丂仠丂偍棿乮偍傝傚偆乯傪墘偠偨彈桪柤丂丗 柤庢 桾巕丂

丂丂丂丂乮側偲傝 備偆偙乯丅

丂丂

丂

仩丂擔杮巎帿揟丒擔杮岅斉偺愭摢儁乕僕傊丅丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂

丂

丂亀丂偁側偨偺僴乕僩偵偼丂

丂丂丂壗偑巆傝傑偟偨偐丠丂亁丅

丂

丂

丂

埲丂丂忋丅丂丂

丂

丂丂丂丂

丂

丂丂丂丂

丂