◆ TKKI KANAYAMA’S OFFICIAL HOMEPAGE.

◆ KANAYAMA’S JAPANESE HISTORY

HANDBOOK.

‘‘ (Kjhh)41437

KANAYAMA’S

GUIDEBOOK

ON THE

OOKU INNER

PALACE OF

THE

TOKUGAWA

(EDO)

SHOGUNATE

GOVERNMENT. ’’

■ THE eBOOK (ONLINE BOOK) ON

THE OOKU INNER PALACE OF

THE EDO (TOKUGAWA)

SHOGUNATE GOVERNMENT,

FOR BEGINNERS.

■ THE eBOOK FOR PERSONAL

COMPUTERS (PCS), PORTABLE

PCS, TABLET PCS, SMARTPHONES ,

WEARABLE DEVICES AND INTERNET

TVS.

■ THE BOOK ON THE OOKU INNER

PALACE OF THE EDO (TOKUGAWA)

SHOGUNATE GOVERNMENT

BY TKKI KANAYAMA.

BILINGUAL

◆ TKKI カナヤマ オフィシャル ホームページ。

◆ カナヤマ日本の歴史ハンドブック。

『 カナヤマ

江戸幕府

大奥

ガイドブック。 』

( カナヤマ 江戸幕府 大奥 要覧。 )

■ 初学者・初心者向 インターネット用

江戸 幕府・大奥の、電子書籍。

■ パソコン、 携帯用パソコン(PC)、 タブレ

ット端末(PC)、 スマートフォン、 ウエア

ラブル端末、 スマートテレビ用 電子書籍。

■ TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥ガイド

ブック。

2カ国語

◆ KANAYAMA’S

GUIDEBOOK ON

THE OOKU INNER

PALACE OF THE

EDO (TOKUGAWA)

SHOGUNATE

GOVERNMENT.

■ Copyright(C) TKKI Kanayama.

All Rights Reserved.

◆ カナヤマ 江戸幕府

大奥 ガイドブック。

■ 当ホームページの制作・著作権 TKKI カナヤマ。

1.ENGLISH PAGE #ep

■ (Kjhh)

THE GUIDEBOOK OF

THE OOKU INNER

PALACE OF THE

TOKUGAWA (EDO)

SHOGUNATE

GOVERNMENT.

MENU (TABLE OF CONTENTS) .

■ PLEASE SELECT AND CLICK THE

FOLOWING.

■ THE HISTORICAL DATA

CONCERNING THE

OOKU INNER PALACE.

NO.1.

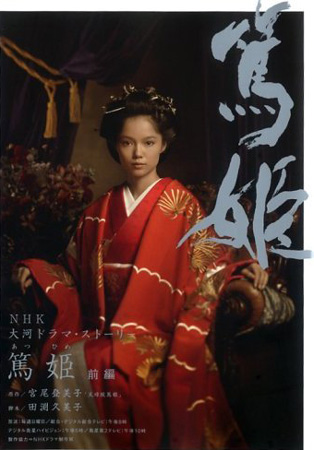

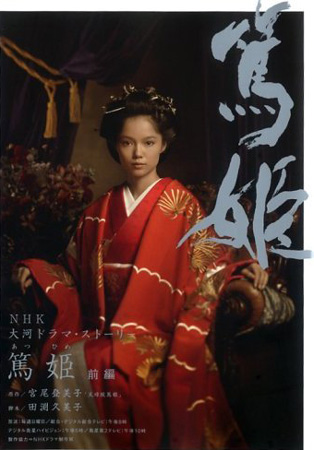

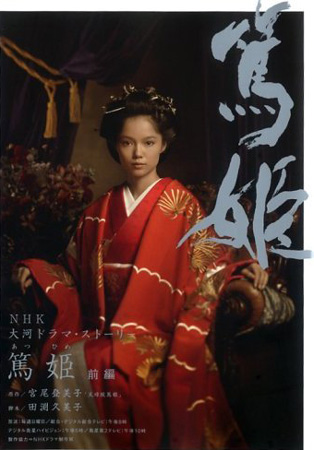

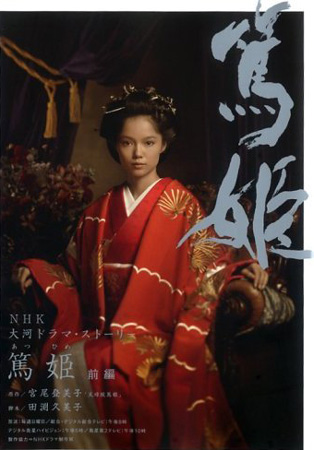

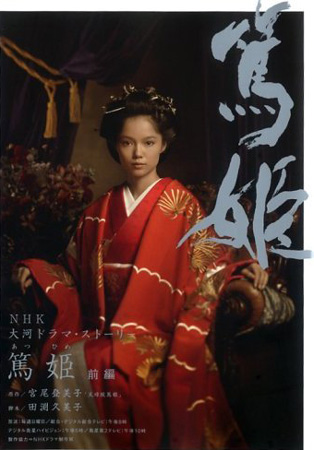

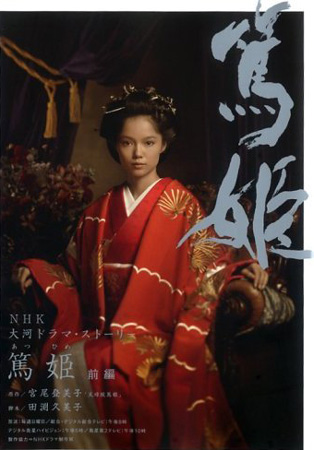

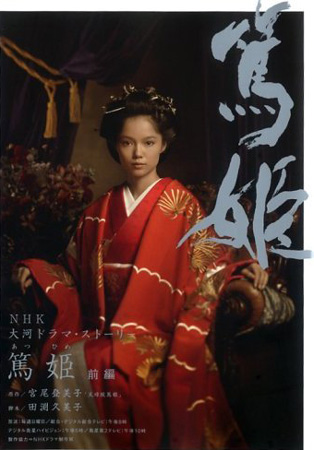

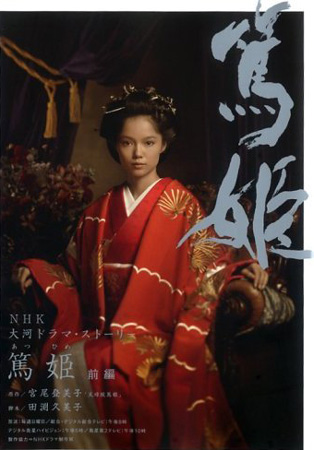

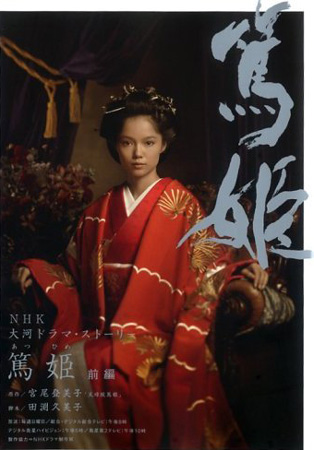

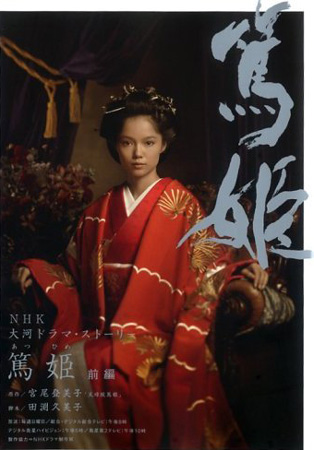

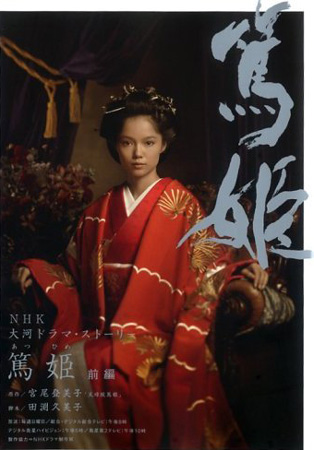

○ LADY ATSUHIME, WIFE OF

THE 13TH SHOGUN (GENERAL)

OF THE EDO (TOKUGAWA)

SHOGUNATE GOVERNMENT.

○ PR PHOTO OF THE DRAMA

OF A TV CORPORATION.

■ THE TABLE OF UPPER WEB SITES.

□ (KOH) Kanayama’s Official >

□ (Cse) International Understanding >

□ (Ke) Encyclopedia. >

□ (Hhh) History Handbook. >

□ (Kjhh) Handbook of Japanese >

□ (Kjhh) The Guidebook of the >

□ (Kjhh) This English Page.

■ THE ABBREVIATION TABLE OF

KANAYAMA’S MAIN OFFICIAL

HOMEPAGES .

□ TO THE MENU (TABLE OF CONTENTS)

□ TO JAPANESE HISTORY DICTIONARY,

□ TO JAPANESE HISTORY HANDBOOK ,

◆ THE GUIDEBOOK OF

THE OOKU INNER

PALACE.

◆ THE CONTENTS OF

THE GUIDEBOOK OF

THE OOKU INNER

PALACE.

■ THE eBOOK (ONLINE BOOK) ON

THE OOKU INNER PALACE OF

THE TOKUGAWA (EDO) SHOGUNATE

GOVERNMENT, FOR BEGINNERS.

■ THE BOOK ON THE OOKU INNER

PALACE OF THE TOKUGAWA (EDO)

SHOGUNATE GOVERNMENT.

■ AN ONLINE BOOK ( eBOOK ) ON

THE OOKU INNER PALACE OF THE

TOKUGAWA (EDO) SHOGUNATE

GOVERNMENT, FOR BEGINNERS.

■ A GUIDEBOOK (SUMMARY) OF

THE OOKU INNER PALACE OF

THE TOKUGAWA (EDO)

SHOGUNATE GOVERNMENT.

■ A BEGINNER’S GUIDE TO THE

THE OOKU INNER PALACE OF

THE TOKUGAWA (EDO)

SHOGUNATE GOVERNMENT.

■ A PRIMER ON THE OOKU INNER

PALACE OF THE TOKUGAWA (EDO)

SHOGUNATE GOVERNMENT.

■ IN THE EDO PERIOD (1603−1868),

THE SHOGUN (GENERAL) RULED

JAPAN. AND THE SHOGUN’S

MOTHER AND WIVES IN THE INNER

PALACE WERE POWERFUL IN

JAPAN’S POLITICS.

■ AN ONLINE BOOK FOR PC AND

PDA.

■ THE BOOK ON THE OOKU INNER

PALACE OF THE EDO (TOKUGAWA)

SHOGUNATE GOVERNMENT BY TKKI

KANAYAMA.

□ TO THE MENU (TABLE OF CONTENTS)

□ TO JAPANESE HISTORY DICTIONARY,

□ TO JAPANESE HISTORY HANDBOOK ,

#epgeneral

◆ (Kjhh)

THE GUIDEBOOK OF

THE OOKU INNER

PALACE OF THE

TOKUGAWA (EDO)

SHOGUNATE

GOVERNMENT.

○ LADY ATSUHIME, THE WIFE OF

A SHOGUN (GENERAL).

○ THE PR PHOTO OF THE DRAMA

OF A TV CORPORATION.

■ THE OOKU INNER

PALACE OF THE

TOKUGAWA (EDO)

SHOGUNATE

GOVERNMENT.

■ THE NAME :

THE OOKU INNER PALACE OF

THE TOKUGAWA (EDO)

SHOGUNATE GOVERNMENT.

■ FROM 1618 TO 1868

THE OOKU INNER PALACE OF

THE TOKUGAWA (EDO)

SHOGUNATE GOVERNMENT,

WAS ORGANIZED FOR HAVING

AND RAISING THE SUCCESSORS

TO SUCCEED TO THE SHOGUN

(GENERAL) OF THE TOKUGAWA

(EDO) SHOGUNATE GOVERNMENT

AND THE TOKUGAWA MAIN

FAMILY IN THE EDO CASTLE,

EDO (THE PRESENT TOKYO),

JAPAN.

■ FROM 1590 TO 1868

THE OOKU INNER PALACE WAS

THE INNER PALACE OF THE

TOKUGAWA MAIN FAMILY IN THE

EDO CASTLE, EDO (THE

PRESENT TOKYO), JAPAN.

■ IN 1603, TOKUGAWA Ieyasu

ESTABLISHED THE TOKUGAWA

(EDO) SHOGUNATE GOVERNMENT

IN EDO (THE PRESENT TOKYO),

JAPAN.

● THE GUIDEBOOK ON THE OOKU

INNER PALACE BY TKKI KANAYAMA

41437.

■ THE HISTORICAL DATA

CONCERNING THE

OOKU INNER PALACE.

NO.1.

◆ THE SUMMARY

(GENERAL) OF

THE OOKU INNER

PALACE OF THE

EDO (TOKUGAWA)

SHOGUNATE

GOVERNMENT.

■ THE OOKU INNER PALACE.

■ THERE WAS THE OOKU INNER

PALACE OF THE TOKUGAWA (EDO)

SHOGUNATE GOVERNMENT, IN

THE EDO CASTLE, IN EDO (THE

PRESENT TOKYO), IN THE AZUCHI-

MOMOYAMA PERIOD (1573−1603)

AND IN THE EDO PERIOD (1603−

1868) OF JAPAN.

■ THE FAMILY OF THE SHOGUN

(GENERAL) OF THE TOKUGAWA

(EDO) SHOGUNATE (GOVERNMENT),

LIVED IN THE OOKU INNER PALACE

OF THE EDO CASTLE.

● THE GUIDEBOOK ON THE OOKU

INNER PALACE BY TKKI KANAYAMA.

■ THE OOKU INNER PALACE.

■ THE TOKUGAWA CLAN RULED

JAPAN IN THE EDO PERIOD

(1603−1868).

■ THE TOKUGAWA (EDO) SHOGUNATE

GOVERNMENT WAS A MILITARY

REGIME AND RULED JAPAN IN THE

EDO PERIOD (1603−1868).

■ THE SHOGUN (GENERAL) OF THE

TOKUGAWA (EDO) SHOGUNATE

GOVERNMENT, WAS A MAN

OF ABSOLUTE POWER AND WAS

HEREDITARY.

■ THE SHOGUN (GENERAL) WAS

SELECTED FROM THE MEMBERS

OF THE TOKUGAWA CLAN.

● AS THE SHOGUN (GENERAL) OF

THE TOKUGAWA (EDO) SHOGUNATE

GOVERNMENT, WAS HEREDITARY,

THE INHERITOR I.E. THE NEXT

SHOGUN (GENERAL) WAS

NECESSARY AND WAS CHOSEN

FROM THE MEMBERS OF THE

TOKUGAWA CLAN.

● THE GUIDEBOOK ON THE OOKU

INNER PALACE BY TKKI KANAYAMA.

■ THE LIVING PLACES OF

THE TOKUGAWA MAIN

FAMILY IN EDO CASTLE.

■ THE PLACES WHERE THE

SHOGUN AND HIS FAMILY

OF THE TOKUGAWA MAIN

FMILY LIVED.

■ THERE WERE THE 3 PLACES IN

THE MAIN BUILDING OR

‘‘ HONMARU ’’ OF THE EDO

CASTLE.

THE INNER PALACE IS ONE

OF THE 3 PLACES IN THE MAIN

BUILDING OR ‘‘ HONMARU ’’

IN THE EDO CASTLE, EDO (THE

PRESENT.

■ THE INNER PALACE OF THE

TOKUGAWA (EDO) SHOGUNATE

(GOVERNMENT) WAS LOCATED

IN THE MAIN BUILDING OR

‘‘ HONMARU ’’ OF THE EDO

CASTLE.

■ IN THE INNER PALACE OF THE

MAIN BUILDING OR ‘‘ HONMARU ’’

OF THE EDO CASTLE ,TOKYO,

THE SHOGUN (GENERAL)’S

WIVES LIVED.

● THE GUIDEBOOK ON THE OOKU

INNER PALACE BY TKKI KANAYAMA.

■ THE PLACES WHERE

OTHER MEMBERS OF THE

TOKUGAWA MAIN FMILY

LIVED.

■ IN THE SECOND BUILDING OR

‘‘ NINOMARU ’’ OF THE EDO

CASTLE, EDO (THE PRESENT

TOKYO),

THE MOTHER OF THE INCUMBENT

SHOGUN (GENERAL) AND THE

WIVES OF THE FORMER SHOGUN

(GENERAL) LIVED.

■ IN THE WEST BUILDING OR

‘‘ NISHINOMARU ’’, OF THE

EDO CASTLE , EDO (THE PRESENT

TOKYO),

THE COUPLE OF THE NEXT

SHOGUN (GENERAL) AND THE

COUPLE OF THE FORMER (RETIRED)

SHOGUN (GENERAL) LIVED.

● THE FORMER ENTRANCE OF

THE WEST BUILDING OR

‘‘ NISHINOMARU ’’ OF THE

FORMER EDO CASTLE,TOKYO

IS THE FORMAL ENTRANCE OF

THE PRESENT IMPERIAL PALACE.

AFTER THE TOKUGAWA (EDO)

SHOGUNATE GOVERNMENT FELL

DOWN IN 1868, THE EMPEROR

MOVED FROM KYOTO TO EDO

(THE PRESENT TOKYO) AND

HAVE LIVED IN THE FORMER

EDO CASTLE, TOKYO AS THE

IMPERIAL PALACE.

● THE GUIDEBOOK ON THE OOKU

INNER PALACE BY TKKI KANAYAMA.

◆ THE SUMMARY BY

THEME

OF THE OOKU

INNER PALACE OF

THE EDO

(TOKUGAWA)

SHOGUNATE

GOVERNMENT.

#ep1713-1716innerpalace

◆ THE OOKU INNER

PALACE UNDER THE

REIGN (1713−1716)

OF TOKUGAWA

IETSUGU, THE 7TH

SHOGUN (GENERAL).

■ EJIMA-IKUSHIMA

INCIDENT (1714).

○ THE SUPERVISOR EJIMA (CENTER)

OF THE OOKU INNER PALACE.

○ PR PHOTOS OF THE MOVIE OF

A MOVIE COMPANY.

■ THE EJIMA-IKUSHIMA INCIDENT

HAPPENED IN 1714, IN THE

OOKU INNER PALACE OF THE

TOKUGAWA (EDO) SHOGUNATE

GOVERNMENT, UNDER

THE REIGN (1713−1716) OF

TOKUGAWA IETSUGU, THE 7TH

SHOGUN (GENERAL).

■ EJIMA WAS A WOMAN IN THE

MIDDLE OF THE EDO PERIOD

(1603−1868) AND A

SUPERVISOR OF THE OOKU

INNER PALACE OF THE

TOKUGAWA (EDO) SHOGUNATE

GOVERNMENT.

SHE WAS AN ATTENDANT TO

GEKKOIN, MOTHER OF

TOKUGAWA IETSUGU, THE 7TH

SHOGUN (GENERAL).

■ IKUSHIMA WAS A MAN IN THE

MIDDLE OF THE EDO PERIOD

(1603−1868) AND A HANDSOME

KABUKI PLAY ACTOR.

■ EJIMA AND IKUSHIMA SOMETIMES

MET. BUT, IT WAS REGARDED AS

SECRET LOVE. THEY WERE

PUNISHED.

■ EJIMA’S BOSS, GEKKOIN,

THE MOTHER OF THE 7TH

SHOGUN LOST FACE AND LOST

POWER IN THE TOKUGAWA

SHOGUNATE GOVERNMENT.

■ IN THOSE DAYS, IN THE TOKUGAWA

SHOGUNATE GOVERNMENT, THE TWO

PARTIES STOOD IN OPPOSITION.

THE TOKUGAWA SHOGUNATE SPLIT

INTO TWO FACTIONS, I.E. THE STRONG

GEKKOIN FACTION AND THE WEAK

TENE I I N FACTION.

■ GEKKOIN WAS THE MOTHER OF

TOKUGAWA IETSUGU, THE

INCUMBENT 7TH SHOGUN ( GENERAL).

TENEIIN WAS THE WIFE OF

TOKUGAWA IENOBU, THE FORMER

6TH SHOGUN (GENERAL).

■ THE OFFICIALS OF THE WEAK TENEIIN

FACTION AIMED AT INCREASING THE

POLITICAL POWER IN THE TOKUGAWA

SHOGUNATE GOVERNMENT.

■ AT THAT TIME, THE PUBLIC MORALS

OF THE OOKU INNER PALACE WERE

CORRUPTED.

■ EJIMA LIKED KABUKI PLAYS AND

OFTEN WENT OUT OF THE EDO

CASTLE AND ENJOYED WATCHING

KABUKI PERFORMANCES.

● ONE DAY EJIMA CAME BACK

AFTER CURFEW. SHE WAS

LATE FOR THE CLOSING TIME

OF THE GATE OF THE EDO

CASTLE AFTER WATCHING KABUKI

PLAYS.

● THE OFFICIALS OF THE WEAK

TENEIIN FACTION THOUGHT THAT

IT WAS A GOOD CHANCE TO

DECREASE THE POLITICAL POWER

OF THE GEKKOIN FACTION IN THE

TOKUGAWA SHOGUNATE

GOVERNMENT.

THE OFFICIALS OF THE WEAK

TENEIIN FACTION, ARRESTED

EJIMA OF THE GEKKOIN FACTION

AND QUESTIONED HER. AND

THEY MADE UP (COOKED UP) THE

STORY THAT EJIMA, KABUKI PLAY

LOVER, COMMITED ADULTERY WITH

IKUSHIMA, KABUKI PLAY ACTOR.

● AND, MANY WOMEN OF THE

GEKKOIN FACTION RELATED TO

EJIMA IN THE INNER PALACE,

WERE EXPELLED (PURGED) FROM

THE OOKU INNER PALACE IN THE

NAME OF ENFORCING DISCIPLINE.

SO, GEKKOIN LOST FACE AND

LOST HER MOST FOLLOWERS

IN THE OOKU INNER PALACE.

AND THE OFFICIALS OF THE

GEKKOIN FACTION DECREASED

THE POLITICAL POWER IN THE

TOKUGAWA SHOGUNATE

GOVERNMENT.

■ EJIMA AND IKUSHIMA WERE EXILED

(BANISHED) FROM EDO (TOKYO) TO

FAR PLACES, AS CRIMINALS.

■ THE INTERESTING MOVIE

ON THE EJIMA AND

IKUSHIMA INCIDENT.

■ ‘‘ OOKU ’’ (MEANING THE INNER

PALACE) − 2006 JAPANESE MOVIE

STARRING Yukie NAKAMA (CENTER

IN THE PHOTO,JAPANESE REAL

BEAUTY) AS EJIMA IN THE MOVIE .

○ Yukie NAKAMA (CENTER) AS

SUPERVISOR EJIMA OF THE

OOKU INNER PALACE, IN THE

PR PHOTOS OF THE MOVIE

OF A MOVIE COMPANY.

■ IT IS SO NICE. PLEASE WATCH

THE MOVIE WITH ENGLISH

SUBTITLE. ITS BLU-RAY OR

DVD DISK CAN BE BOUGHT

OR RENTED AT VIDEO STORES.

◆ KANAYAMA’S

GUIDEBOOK ON

THE OOKU INNER

PALACE OF THE

EDO (TOKUGAWA)

SHOGUNATE

GOVERNMENT.

■ RENEWED ON APRIL 15, 2023.

■ Copyright(C) TKKI Kanayama 1999−.

All Rights Reserved.

□ TO THE MENU (TABLE OF CONTENTS)

□ TO JAPANESE HISTORY DICTIONARY,

□ TO JAPANESE HISTORY HANDBOOK ,

♪♪ THE INTERESTING DRAMA

ON THE OOKU INNER

PALACE OF THE TOKUGAWA

MAIN FAMILY (1590−1868).

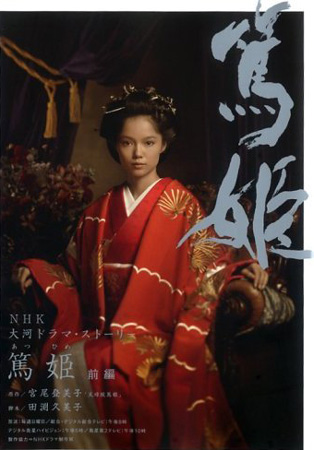

■ ‘‘ ATSUHIME ’’

− JAPANESE TV DRAMA,

2008 NHK TAIGA

(EPIC) DRAMA - STARRING Aoi

MIYAZAKI AS LADY ATSUHIME,

WIFE OF THE 13TH SHOGUN

(GENERAL) OF THE EDO

(TOGUGAWA) SHOGUNATE

GOVERNMENT, IN THE DRAMA.

NHK IS THE JAPAN

BROADCASTING CORPORATION.

○ TV PR PHOTO.

〇 LADY ATSUHIME (ACTRESS:

Aoi MIYAZAKI), THE WIFE OF THE

13TH SHOGUN (GENERAL), IN

THE PR PHOTO OF THE DRAMA

OF A TV CORPORATION.

■ IT IS SO NICE. PLEASE WATCH THE

DRAMA WITH ENGLISH SUBTITLES.

ITS BLU-RAY OR DVD DISK CAN BE

BOUGHT OR RENTED AT VIDEO SHOPS.

□ TO THE MENU (TABLE OF CONTENTS)

□ TO JAPANESE HISTORY DICTIONARY,

□ TO JAPANESE HISTORY HANDBOOK ,

‘‘ WHAT HAS REMAINED

IN YOUR HEART ? ’’

THANK YOU.

2.日本語ページ #jp

◆ (Kjhh)

江戸幕府 大奥

ガイドブック。

メ ニュー (目次)。

■ 次の項目から選んで、クイックして下さい。

□ 江戸幕府・大奥 (総合)。

□ 江戸幕府・大奥

□ 大奥の実情。

□ 江戸時代の実情。

□ 大奥法度や大奥事情。

□ 大奥の主な出来事。

□ 大奥での権力争い。

□ 将軍の子づくり、女性選び。

□ 大奥の争いのパターン。

□ ≪1603年〜1651年≫

江戸幕府・将軍の徳川家康

(初代)、徳川秀忠(2代)、

徳川家光(3代)の治世の

大奥。

□ ≪1680年〜1709年≫

江戸幕府の5代将軍・徳川

綱吉の治世の大奥。

□ ≪1713年〜1716年≫

江戸幕府の7代将軍・徳川

家継の治世の大奥。

□ 〈1714〉 絵島生島事件。

□ ≪1787年〜1837年≫

江戸幕府の11代将軍・徳川

家斉の治世の大奥。

□ ≪1853年〜1867年≫

江戸幕府・将軍の徳川家定

(13代)、徳川家茂(14代)、

徳川慶喜(15代)の治世の

大奥。

□ 最後の大奥の実力者の

天璋院・篤姫。

■ 江戸幕府・大奥の関係史料。

□ 江戸幕府ガイドブック。

ブック。

■ 江戸時代前期近くの大奥の

関係史料。

□ 徳川家康ガイドブック。

ブック。

□ 豊臣秀吉ガイドブック。

ブック。

□ 徳川家康 画像 No.1。

■ 江戸時代後期近くの大奥の

関係史料。

□ 西郷 隆盛ガイドブック。

ブック。

□ 坂本龍馬ガイドブック。

ブック。

□ 幕末・詳細年表。

一覧表。

□ 明治維新 詳細年表。

(1841年頃〜1877年頃)。

年表。

年表。

○ 幕末の江戸幕府・大奥の実力者の

天璋院・篤姫 (てんしょういん・あつ

ひめ、篤姫役:宮崎あおい)。

○ ドラマ「篤姫」のPRフォト

(テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の

書籍販促用PRフォト)。

〇 ドラマ「篤姫」での天章院 篤姫フォト

(宮崎あおいの演じる篤姫)。

■ 上位のWEBサイト。

□ (KOH) カナヤマ オフィシャル >

□ (Cse) 国際理解総合サイト >

□ (Ke) 百科事典。 >

□ (Khh) 歴史学ハンドブック。 >

□ (Kjhh) 日本史ハンドブック。 >

□ (Kjhh) 江戸幕府 大奥 ガイド >

ブック。

□ (Kjhh) この日本語ページ。

■ カナヤマ 主要 公式ホー

ムページ略語一覧表。

◆ (Kjhh)

江戸幕府 大奥

ガイドブック。

◆ 江戸幕府 大奥

ガイドブックの

内容 :

■ 初学者・初心者向 江戸幕府 大奥の、

インターネット用 電子書籍。

■ パソコン(PC)、携帯用パソコン、タブレ

ット端末(PC)、スマートフォン、ウエアラ

ブル端末、スマートテレビ 用電子書籍。

■ 江戸幕府 大奥 ガイドブック。

■ 江戸幕府 大奥の、初学者・初心者向

インターネット用 電子書籍。

■ 初学者・初心者用 オンライン 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 江戸幕府 大奥 の 入門 ガイドブック。

■ 江戸幕府 大奥 (えどばくふ おおおく)

関連 初学者・初心者向 インターネット

用オンライン書籍(ブック)。

■ この電子書籍1冊で (この本1冊で)、

江戸幕府の、大奥のこと(概略)が、

一通り、わかる。

■ 江戸時代に、 江戸幕府の将軍が、

最高権力者として、日本を支配していた。

そして、江戸幕府の後宮の大奥にい

る将軍の母や夫人も、将軍と共に、日本

の政治を動かしていた。

■ TKKI カナヤマ著 江戸幕府・大奥

ガイドブック。

◆ (Kjhh) 江戸幕府

大奥ガイドブック。

○ 幕末の大奥の実力者の天璋院・篤姫

(てんしょういん・あつひめ、篤姫役:

宮崎あおい)。

○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト

(宮崎あおいが演じる篤姫)。

○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の

書籍販促用PRフォト。

○ 『 では、歴史学の立場から、大奥の真実の姿

を見てみよう。 』

○ 『 さあ、江戸幕府の大奥に関する色々な出来

事を見てみよう。 』

◆ 江戸幕府・大奥。

■ 江戸幕府 大奥 (総合)。

■ 名称 : 大奥 (おおおく)。

■ 大奥存在期間 : 1590年ー1868年。

■ 江戸幕府の大奥存在期間 :

1618年(大奥法度制定)から

1868年(江戸城無血開城)まで。

■ 大奥 (おおおく)とは、 江戸城の、徳川宗

家(本家)の当主(将軍)の妻子が居住する

場所(奥御殿(おくごてん))である。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥 ガイドブック。

□ 江戸幕府・大奥

□ 大奥の実情。

□ 江戸時代の実情。

□ 大奥法度や大奥事情。

□ 大奥の主な出来事。

□ 大奥での権力争い。

□ 将軍の子づくり、女性選び。

□ 大奥の争いのパターン。

□ ≪1603年〜1651年≫

江戸幕府・将軍の徳川家康

(初代)、徳川秀忠(2代)、

徳川家光(3代)の治世の

大奥。

□ ≪1680年〜1709年≫

江戸幕府の5代将軍・徳川

綱吉の治世の大奥。

□ ≪1713年〜1716年≫

江戸幕府の7代将軍・徳川

家継の治世の大奥。

□ 〈1714〉 絵島生島事件。

□ ≪1787年〜1837年≫

江戸幕府の11代将軍・徳川

家斉の治世の大奥。

□ ≪1853年〜1867年≫

江戸幕府・将軍の徳川家定

(13代)、徳川家茂(14代)、

徳川慶喜(15代)の治世の

大奥。

□ 最後の大奥の実力者の

天璋院・篤姫。

■ 江戸幕府・大奥の関係史料。

□ 江戸幕府ガイドブック。

ブック。

■ 江戸時代前期近くの大奥の

関係史料。

□ 徳川家康ガイドブック。

ブック。

□ 豊臣秀吉ガイドブック。

ブック。

□ 徳川家康 画像 No.1。

■ 江戸時代後期近くの大奥の

関係史料。

□ 西郷 隆盛ガイドブック。

ブック。

□ 坂本龍馬ガイドブック。

ブック。

□ 幕末・詳細年表。

一覧表。

□ 明治維新 詳細年表。

(1841年頃〜1877年頃)。

年表。

年表。

◆ 江戸幕府・大奥

(概要・総合)。

■ 江戸幕府 大奥。

■ 江戸幕府の将軍は徳川氏が代々世襲する

将軍徳川氏世襲制の中で、

江戸幕府の大奥は、 徳川氏宗家(本家)の、

江戸幕府将軍継嗣(けいし、後継者)の誕生・

養育の組織(機関)であり、 1618年(大奥

法度制定)から1868年(江戸城無血開城)

まで存在する。

■ 大奥 (おおおく)とは、

1590年から1868年まで、 江戸城の本丸

(ほんまる)にあった奥御殿(おくごてん)であ

り、 徳川宗家(本家)の当主(江戸幕府の将

軍)の妻子が居住する場所であった。

■ 江戸幕府 大奥。

■ 江戸城の大奥は、 1590年(天正18年)に、

豊臣秀吉の命令で、 徳川家康は関東領地替

えとなり、 江戸城が徳川氏の本城(ほんじょう、

本拠地の城)となり、 江戸城の中に、徳川宗

家(本家)の当主や当主の妻子の居住場所の

御殿(ごてん)がつくられる。

■ 徳川宗家(本家)当主(将軍)の御殿である

江戸城本丸御殿 (えどじょうほんまるごて

ん)は、

(a) 表 (おもて、徳川宗家(本家)当主(将

軍)の公的な政治の場所)、

(b) 中奥 (なかおく、徳川宗家(本家)当主

(将軍)の私生活の場所)、

(c) 大奥 (おおおく、徳川宗家(本家)当主

(将軍)の妻子とその奥女中が居住する場所)、

の3種類に分かれる。

■ 大奥は、初め、きまりが曖昧であったが、

大奥監督者である、徳川家光(いえみつ)の

乳母(うば)のお福(おふく、春日局(かすが

のつぼね)が、1618年(元和4年)に、

大奥法度(おおおくはっと)を定めて、

大奥を、徳川宗家(本家)の世継ぎを出す組

織とし、予算をくむ江戸幕府の公的機関の

1つとなり、 大奥での徳川宗家(本家)当主

(将軍)以外の男性の立ち入りの原則禁止

や不審者の侵入の防止などをはかり、厳(き

び)しい統制がなされる。

ここに、江戸幕府の大奥(1618年ー

1868年)が、誕生する。

◆ カナヤマ 江戸幕府

大奥 ガイドブック。

■ 更新日 2023年 4月 15日。

■ 当ホームページの制作・著作権 TKKI カナヤマ

(1999年〜)。

○ 幕末の江戸幕府・大奥の実力者の、

天璋院・篤姫 (てんしょういん・あつ

ひめ、篤姫役:宮崎あおい)。

○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト

(宮崎あおいの演じる篤姫)。

○ ドラマ「篤姫」の出版本の書籍販促用

PRフォト。

#jphappeningsbytheme

◆ (Kjhh)

江戸幕府・大奥

ガイドブック。

■ 江戸幕府 大奥

(概要・テーマ別

各事柄)。

□ 大奥の実情。

□ 江戸時代の実情。

□ 大奥法度や大奥事情。

□ 大奥の主な出来事。

□ 大奥での権力争い。

□ 将軍の子づくり、女性選び。

□ 大奥の争いのパターン。

#jpguidebook/summary-Org2110

◆ 大奥の実情。

■ 江戸幕府 大奥。

■ 実は、 江戸時代、 江戸幕府の将軍と

共に、 大奥にいた将軍の母 (生母、乳

母、義母) や 夫人 (正室、側室) と、

その側近の侍女 と、 大奥監督者も、

大きな政治権力をもち、日本の政治を動

かしていた。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 大奥は、 江戸幕府の官僚組織として、

機能していた。

■ 日本の歴史の中でも、 女性の地位が

極めて低かった江戸時代にあって、

大奥の女性 (江戸幕府の将軍の母や

夫人やその側近や大奥監督者(御年寄

(おとしより))は、 例外として、極めて

地位が高かったと言える。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸城本丸の大奥とは、将軍の世継ぎ

誕生・養育システムを担う、江戸幕府の

機構(官僚組織)の1つであり、 大奥は、

江戸時代に、 事実上、日本政治 (行

政・司法・立法) や 将軍継嗣に深く関

与し た。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸時代に、各大名(藩主)などの縁談

をまとめるのも江戸幕府の大奥の仕事の

1つであった。

■ キングメーカーとしての

大奥。

■ 将軍世襲制の江戸幕府では、 将軍は、

「 御血筋(おちすじ) 」が第一であり、

次期将軍を生み、育てる大奥の女性が、

次期将軍の決定権を左右することも多く、

キングメーカーとして、江戸時代の日本

の政治に絶大な影響を与えた。

例えば、「6代将軍・徳川家宣様の

遺言です」と言い、家宣の正室夫人の天

英院が吉宗を次期将軍の第8代将軍に

指名するなどである。

■ 江戸幕府 大奥。

■ 江戸時代に、将軍と共に、大奥にいる女性

の、将軍の母や夫人も、 日本の政治を動

かしていた。

例えば、秀忠正室夫人のお江与(おえよ)、

家光乳母の春日局(かすがのつぼね)、綱吉

生母の桂昌院(けいしょういん)などがいる。

将軍の母、夫人やその側近、大奥監督

者は、幕府の役人や各藩主の人事権をも左

右する力をもっていた。

幕府の幕閣(重臣)や各藩主は、 大奥

にいる女性の、将軍の母や夫人の一言で、

任命、解任されることもあった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸幕府の徳川将軍家。

■ 徳川氏本家(宗家)の当主が、 江戸幕府

の将軍職を代々継いだ。

■ 江戸幕府では、15代の徳川氏の将軍が、

擁立(ようりつ)され、 江戸幕府は、

1603年より、1867年まで 約265年

間存続し、日本を支配した。

■ 江戸幕府の将軍は、江戸時代(1603 年

〜1868年)、日本の政治の最高権力者

であった。

また、将軍は 、徳川家本家(宗家)

当主の世襲制で あった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 徳川将軍家の15代(15人)の将軍名、就

任期間に関しては、日本史辞典の

『 徳川将軍家 』 を参照して下さい。

■ 徳川将軍家の人々。

■ 江戸城の徳川宗家(徳川将軍家)

の人々の居住場所。

■ 江戸城の徳川宗家(徳川将軍家)の人々は、

江戸城の、本丸、二の丸、西の丸の3箇所

に住んでいた。

■ 江戸城の、本丸の中奥には現将軍が住み、

本丸の大奥には、現将軍の正室や側室の

夫人と子が住み、

二の丸には、将軍の生母や前・元将軍側室

夫人が住み、

西の丸には、世子夫婦や大御所夫妻が住ん

でいた。

□ 日本史辞典 ・日本語版へ。

■ 江戸城本丸の大奥。

■ 江戸城の本丸。

● 江戸城の本丸は、 将軍が政治を行う、

表(おもて) と、 将軍の私的空間・居

室の、中奥(なかおく) と、 将軍の後宮

の、大奥(おおおく) に分かれていた。

■ 徳川将軍家の、「江戸城本丸の大奥」

とは、 1603年から1867年までの約

265年間、日本を支配した、徳川将軍

家15代の、将軍の、 夫人、子とその臣

下の奥女中が住む、生活空間(場所)で

あった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸城本丸の大奥。

■ 江戸城本丸の大奥の使命。

■ 江戸城本丸の、大奥の使命とは、

徳川将軍家(徳川宗家)の世襲制の

将軍の「お血筋」を絶(た)やさぬこと

であった。 将軍のお世継ぎを誕生

させ、元服(成人)まで、養育すること

であった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸城本丸の大奥。

■ 将軍のプライベート 空間の

江戸城本丸の大奥。

● 江戸城本丸の大奥とは、 将軍のプラ

イベート空間であり、将軍の正室(せい

しつ)夫人の御台所(みだいどころ)から

雑用係まで、約1000人もの女性が、

本丸の大奥にいた。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸城本丸の大奥。

■ 世襲制の将軍継承者を誕生させ、養育

する場所の江戸城本丸の大奥。

● 江戸城本丸の大奥は、世襲制の将軍の

後継者を生み、育てる場所であった。

● 江戸城本丸の大奥で、将軍が、誕生し、

長く養育されることにより、大奥の女性が、

次期将軍を決定したり、 現将軍を操った

り、 幕閣(幕府重臣)人事を左右する場

合もあった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸城本丸の大奥。

■ 奥女中の人数。

● 江戸時代中期に残された「女中分限帳」

(大奥女性の名簿)の分析などから、

江戸城本丸の大奥で実際に勤務してい

た奥女中の人数は、1000人位とされ

ている。

■ 江戸幕府の大奥は、 幕府財政の4分

の1以上を支出し、約1000人の奥女

中がいる、巨大で特殊な組織であり、

世継ぎを誕生させ、養育する、江戸幕府

の政府機関であった。

■ 江戸幕府の本丸の大奥の侍女(奥女

中)は、 将軍の跡継ぎの出産や養育

に熱心に取り組んだ。

■ 大奥への江戸幕府の支出と内容。

● 江戸時代、時期により金額は異なるが、

だいたい、幕府財政年間一般支出80

万両(約640億円)の4分の1の20万

両(約160億円)が、大奥に支出され、

そのうち半分の10万両(約80億円)が、

制服代の、大奥の女性の服飾代(服代・

装身具代等) であった。

● 現代の女性も、 ドレス代、装身具代

にお金をかけるが、 女性の本質は、

今も昔も変わっていない。

大奥の女性(奥女中)も、トレンデ

ィーなドレス・靴・ブランドバック・アクセ

サリー等のオシャレに夢中になる現代

女性とあまり変わっていない。

■ 「禁断の園」、「謎の女性集団」

の大奥。

■ 江戸城本丸の大奥は、 江戸城の本丸

(現、皇居東御苑、1万坪、33000平方

メートル)の一部にあり、 江戸時代の初

期は、単に正室や側室の夫人が暮す場

所であったが、 お福(春日局(かすがの

つぼね、徳川家光(いえみつ)の乳母(う

ば)が 大奥監督者になって、 1618年

(元和4年)に大奥法度(おおおくはっと)

を定めて以後、 通常、将軍以外男子禁

制となり、 大奥内は、奥女中(将軍臣下

の女性)のみで構成され、 奥女中は、お

よそ1000人を要する、 女性だけの「女

の園」となった。

■ 江戸時代中期に残された「女中分限帳」

(大奥女性の名簿)の分析などから、 江

戸城本丸の大奥の実際の奥女中の人数

は、 1000人位とされている。

□ 日本史辞典 ・日本語版へ。

■ 大奥に関する史料。

■ 一般的に、大奥の内情は、江戸時代では、

秘密とされた。 但し、「徳川実記」、その

他の書物には、 大奥に関する記録があ

る。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸時代当時、多くの本が、作られたが、

公式記録の本は、その組織を擁護し、その

組織に都合よく書かれた箇所も多く、 また、

噂話(うわさばなし)を単にそのまま記載し

た本も多く出回った。

■ 江戸幕府の公式記録である「徳川実記」

や 「続徳川実記」(未完成)は、 江戸幕府

が対面を保つため、 史実と異なり都合よ

く書かれた箇所もあり、 現在は、他の、多く

の江戸時代の書物(文献)、資料、発掘調査

等と照合して、内容が、判断されている。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 大奥の内情・実態が詳しくわかるようにな

ったのは、 明治期以降であり、 1868年

(慶応4年)の江戸城開城で、大奥より暇を

出された奥女中の女性が、 記録を残し、明

らかになった。

江戸時代では、江戸幕府の大奥の約

定で、奥女中には「守秘義務」があり、 江

戸幕府が日本を支配する江戸時代の間は、

大奥の奥女中は、退任後も、大奥のことは、

公式には話せなかった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

□ 日本史辞典 ・日本語版へ。

◆ 江戸時代の実情。

■ 江戸時代の儒教思想の

本格的な導入と普及。

■ 江戸時代、日本を徳川氏の下(もと)に

統治するため、徳川 氏独裁政権を長期

に維持するため、 江戸幕府は、 儒教

思想(特に朱子学)を本格的に導入し、

普及させた。 自由・平等主義に逆行し、

江戸幕府は、儒教思想の基づく、法令上、

道徳上、不平等な身分制社会を形成する。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 「身分重視」、

江戸時代の身分階級

制中心の社会。

■ 自由・平等主義の現代の日本と違い、

江戸時代の日本社会は、 厳しい身分

階級制の社会であった。 儒教思想に

より、 能力より、階級(上下級武士、士

農工商等)、 家柄、 家格、 生まれた

順番(例、長子相続)、 性別(男女)

など、 生まれながらの身分が、重要で

あり、 主に、身分でその人が、評価さ

れた。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 実力主義で人間の身分が変動した戦国

時代(室町時代後期)や安土桃山時代

(例、農民・足軽出身の秀吉が武家関白

政権をつくる) と違い、 日本の歴史

の中でも、江戸時代は、 比較的争いの

少ない平和な時代であったが、 江戸時

代の日本社会は、 身分が固定された、

超・不平等社会であった。

● 但し、下級武士の身分はお金で買え、

農工商民は、下級武士にはなれた。

■ 日本史上、女性の地位

が最も低かった、江戸

時代。

■ 三従の教え (さんじゅうのおしえ)とは、

女性の一生は、親に従い、夫に従い、子

に従って生きよという教えである。

● 三従の教えは、封建社会を守るため江戸

幕府が普及した儒教思想の1つである。

● 男尊女卑の、女性の三従教えと良妻賢

母は、江戸時代の封建社会を支えた。

● 江戸時代の女性への道徳書には、女性

教訓書の「女大学」(おんなだいがく)など

がある。

● 安土桃山時代の日本では、比較的男女

平等であった。

しかし、江戸時代には、男尊女卑、

男女不平等となり、女性の地位が日本史上

で最も低下した。

徳川家康は、 林羅山(はやしらざん)

などの朱子学の儒学者を用い、朱子学の

儒教思想を、政治統治に全面採用した。

徳川氏の江戸幕府は、 幕藩体制の

長期安定政権をつくるため、 朱子学の儒

教思想を全面採用し、 江戸時代に、儒教

基盤の封建制のピラミッド社会を形成する。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸時代の平和で不平等な封建制ピラ

ミッド型社会。

● 徳川氏の江戸幕府は、 忠孝などの儒教

思想により、 大名(藩主)を徳川氏の江

戸幕府の将軍に服従させ、 大名家臣(藩

士)を大名(藩主)に服従させ、 大名家臣

(藩士)の家来・従者を、大名家臣(藩士)に

服従させ、 農工商民を大名家臣(藩士)に

服従させ、 農商工民の夫人を、農商工民

の夫に服従させ、 江戸時代に、儒教基盤

の封建制のピラミッド社会を形成し、 約

260年に及ぶ、戦いのない、平和な、秩序

のある、不平等身分制社会を実現させる。

■ 江戸時代の日本では、 三従の教えや良

妻賢母 (男性は仕事・女性は家事育児)

などの儒教思想により、 女性の男性服従

が確立した。

しかし、明治時代より改善が始まり、

戦後、現代日本で、再び、男女平等となる。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 「お家第一」の家父長制

中心の武家社会。

■ 現代と違い、江戸時代の武家社会では、

儒教思想により、 「家」が個人より大事

であり、 個人は、「家」のために(家長の

ために)、全てを犠牲にした。

■ 江戸時代の武家社会では、 武家は、

「家」意識が非常に強く、「家」に対する

忠誠心が重んじられ、 また、「家」を存

続させるため、あらゆる努力をはらった。

■ 江戸時代の「家」と「家」との結婚。

● 武家の女性は、 領主(君主)、家長、

親の命令に従う。

● 武家の女性は、 原則として、男性を

選べず、 領主(君主)、家長、親の

決めた相手と結婚する。

● 武家の女性は、 個人の相手の男性

とでななく、 「〇〇家」の男性と結婚し

た。

● 現代日本は、個人と個人の自由恋愛

結婚であるが、 その「家」と「家」との

結婚の形態が、 今でも、形式的に残っ

ている。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

□ 日本史辞典 ・日本語版へ。

#jpsocialpositionofwomenintheedoera

◆ 江戸時代の女性の

社会的地位。

■ 儒教思想、徳川家康、江戸

幕府は、日本女性の敵!?

■ 江戸幕府の策略。

■ 江戸幕府の儒教政策 と 江戸時代の幕藩

体制の確立。

● 江戸時代に、 徳川家康から始まり、 江戸

幕府は、 長期の、徳川 氏独裁政権を維持

するため、 儒教思想を本格的に導入し、

儒教思想の普及に努め た。 自由・平等主

義に逆行し、 江戸幕府は、 儒教思想の基

づく、法令上、道徳上、不平等な身分制社会

を形成する。

● 儒学者(朱子学者)の林 羅山(はやし らざ

ん)は、 徳川家康に重く用いられ、 羅山

の子孫(林家、りんけ)は、 代々儒者として

幕府に仕え、 学問と教育を担(にな)った。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸幕府の儒教政策 と 女性の地位の

大幅低下。

● 江戸時代初期より、 江戸幕府は、 徳川

氏独裁政権を、長期に維持するため、 儒

教の教え(儒教思想)を本格的に導入し、

その普及に努め、 儒教の教えは日本社

会に浸透していき、 植えつけられた。

そして、儒教の教えの普及と共に、女

性の地位は、極端に低下した。

■ 儒教思想による身分の固定。

■ 儒教(じゅきょう)思想は、 生まれながら

の身分によって、 秩序を維持することを

旨としている。

■ 儒教思想は、 人間の上下関係を固定

し、家柄、血統、性別(男女)により、

人間の身分を固定することにより、

秩序を維持することを旨としている。

■ 儒教思想では、 女性は、男性に服従

し、 女性は、家をまもり、子を生み育て、

男性の家長に服従し、逆らわないことを

旨としている。

■ 儒教思想には、 自由・平等主義、実力

競争主義、 男女平等の考え方は、なか

った。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 男性の将軍を頂点に、ピラミッド

社会を作った江戸幕府。

■ 江戸幕府は、 儒教思想(特に朱子学)に

より、 人間の上下関係(主従関係)をはっ

きりさせ、固定した。

■ 江戸幕府による儒教思想の本格的な導

入と普及により、 江戸幕府は、 江戸時

代を通じ、 政治においては、 各藩の藩

主は、徳川氏の将軍に服従し、逆らわず、

藩士は、藩主に服従し、逆らわず、 藩の

領民は、藩主・藩士に服従し、逆らわず、

家にあっては、 家の一族の構成員は、

家の家長に服従し、逆らわず、 女性は男

性に服従し、逆らわず、 そして、 将軍、

藩主、藩士、家長を男性のみとするという

ような社会制度を整備した。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸幕府は、 生まれながらの身分を固

定し、 下の身分の者が、上の身分の者

に服従し、逆らわないようにさせた。

■ 江戸幕府は、 主従関係を固定し、 家臣

(従者、家来)を、 主君(主人)に絶対的に

服従させた。

徳川氏の将軍が、主君となり、 藩主が

徳川氏の将軍の臣下となった。

■ 江戸幕府は、 家長は、長子相続とし、

家長の命令に家族全員を服従させるよ

うにした。

■ 日本女性を日本男性に服従させ

る身分に落としてしまった、江戸

幕府。

■ 江戸幕府は、 良妻賢母という美名の

下(もと)に、日本女性を、社会的活動か

ら遠ざけ(はずし)、 家(庭)に閉じ込め

る政策を採(と)った。

■ 江戸時代に、 日本の女性 は、 「家」に

従属し、 男性の家長に服従し、逆らわず、

「家」に閉じ込められるという社会制度の

下(もと)に置かれた。

■ 政治権力をもった大奥の女性。

■ しかし、極めて例外的に、 男性絶対優

位の江戸時代にあって、大奥の女性であ

る、将軍の母や夫人とその側近 、大奥幹

部は、大きな政治権力を持っ た。

● 江戸幕府の15代の将軍には、 マザコ

ン将軍や愛妻家の将軍も多く、 将軍の

生母や夫人の勧告を政治に反映させる

ことも多かった。

■ そして、女性の職業が極めて制限されて

いた江戸時代で、 能力・実力のあるエリ

ート女性が、 江戸幕府の大奥に入り、

大奥監督者などの大奥の実務の幹部とな

り、 将軍の母や 夫人をささえ、 大きな

政治権力を持った。

■ 江戸時代では、 どんなに優秀な女性

でも、その能力を生かす場所が少なく、

その能力を生かす場所の1つとして、

大奥に優秀な女性の人材が集まった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 社会的身分の非常に低かった

江戸時代の女性。

■ 一般的に、江戸時代、 日本の女性は、

日本の歴史の中でも、社会的身分は、

極めて低かったと言える。

■ 江戸時代、 儒教思想により、 日本の

女性は、 家に従属し、 家父長や男性

に服従していた。

例えば、「三従の教え」、 「二夫にま

みえず」、 「嫁して3年子なきは去れ」、

「腹はかりもの」などである。

□ 日本史辞典の先頭ページへ。

■ 日本女性の社会的地位

の変遷。

■ 現代日本では、 男女平等、自由・平等主

義、実力主義、民主主義を基本とし、平和

な時代であり、 日本社会や国際社会で、

政治、経済、文化、芸術、スポーツその他

の色々な分野で、日本女性が、大活躍し

ている。

■ 母系社会と父系社会。

● 古代日本 (古墳時代、飛鳥・白鳳時代、

奈良時代、平安時代の日本)は、 母系・

父系混合社会である男女同位社会であり、

中世日本 (鎌倉時代、建武時代、室町

時代の日本)から、武家支配の世となり、

男性優位の完全な父系社会になり、現代

日本まで続く。

■ 完全な父系社会となる。

● 一般的に、 古代日本 (古墳時代、飛

鳥・白鳳時代、奈良時代、平安時代の

日本)の婿(むこ)取り婚や通い婚や嫁

取り婚から、 鎌倉時代以後、武家支配

の世となり、鎌倉時代の嫁取り婚のみの

時代に入り、 現在まで、日本は、完全な

父系社会となる。

■ 日本女性の社会的地位の変遷表。

(a) 古代日本の古墳時代、飛鳥・白鳳

時代、奈良時代、平安時代では、

母系・父系混合社会のため、

男性優位でほぼ男女平等であり、

(b) 中世日本の鎌倉時代、建武時代、

室町時代前期・中期では、

武家支配の世となり、完全な父系社会

に入り、

男性優位で男女不平等となり、

(c) 中世日本の室町時代後期(= 戦国

時代)、近世日本の安土桃山時代では、

実力主義のため、女性は自由に社会

で活動して、

男性優位でほぼ男女平等になり、

(d) 近世日本の江戸時代では、

儒教思想の普及により、

男性優位で男女超不平等になり、

(e) 近代日本の明治時代、大正時代、

昭和・戦前時代では、

儒教思想が残り、

男性優位で男女不平等になり、

(f) 現代日本の昭和・戦後時代、平成

時代、令和時代では、

戦後教育により、

男性優位でほぼ男女平等になる。

■ 江戸時代では、 江戸幕府の儒教思想

の本格的導入と普及により、 男尊女卑

となり、 女性の社会的活動が制限され、

女性超不平等社会になる。

その後、 近代日本(明治時代、大正

時代、昭和戦前時代)になっても、 その

儒教思想の影響が残り、男尊女卑、男女

不平等が続き (例、戦前まで、女性に選

挙権なし)、 戦後の現代日本(昭和・戦

後時代、平成時代、令和時代)になって、

男女平等教育の普及により、 ほぼ男女

平等となる。

■ 「実力主義と争い」の時代から「秩序と平和」

の時代へ。

身分変動の時代から身分固定の時代へ。

● 室町時代後期(= 戦国時代)、安土桃山時代

では、 実力競争主義、自由主義等の気風が

強く、 人々の身分は変動し、 不安定な争い

の多い「実力主義と争い」の社会ではあった

が、 日本の女性は、 日本社会や国際社会

(例、アジア各地に日本人町あり、日本女性

も活躍) で、 自由に活動し、 各分野で大活

躍し、 重要な地位を占めていた。

しかし、江戸時代では、江戸幕府により

日本本土が統一され、江戸幕府の政策により、

江戸幕府の長期政権維持のため、儒教思想

が本格的に導入され普及し、 儒教思想が武

士や農商工民に普及し、 安定した「秩序と

平和」の時代となり、 江戸時代では、日本の

全ての人々は、身分が固定され、 社会的活

動が制限され、 男尊女卑となり、 女性は、

社会的活動や職業が制限され、家に縛りつ

けられ、男性に服従させられることとなる。

■ 「一夫多妻制」、

一夫多妻制の武家社会。

■ 「家」を存続させるための武家の「一夫

多妻制」。

● 江戸時代は、 医療未発達で病気等で

の子供や成人の死亡率が高かったため、

江戸幕府の将軍は、 徳川将軍家(= 徳川

宗家)という家を存続させ、 家の「お血筋」

(おちすじ)を絶(た)やさぬため、 多くの

夫人を持ち、 多くの子をつくり、 男子の

跡継ぎを確保しようとした。

● 日本の歴史の中で、 完全な父系社会

となった鎌倉時代より江戸時代まで、

武家、公家、天皇家の社会では、家を

存続させ、 家の「お血筋」(おちすじ)を

絶(た)やさぬため、 一夫多妻制をとり、

多くの夫人を持ち、多くの子をつくり、

男子の跡継ぎを確保しようとした。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 「お家第一」・家父長制中心の

武家社会。

■ 現代と違い、江戸時代の武家社会では、

「家」が個人より大事であり、 個人は、

「家」のために、全てを犠牲にした。

■ 江戸時代の武家社会では、 武家は、

「家」意識が非常に強く、「家」に対する

忠誠心が重んじられ、 また、「家」を存

続させるため、あらゆる努力をはらった。

■ 「家」と「家」との婚儀(結婚)。

● 武家の女性は、 家長、父親の命令に

従った。

● 武家の女性は、 原則として、男性を選

べず、 家長、父親の決めた相手と婚儀

を結んだ(結婚した)。

● 武家の女性は、 個人の相手の男性と

でななく、 「〇○家」の男性と婚儀を結

んだ(結婚した)。

● 現代日本では、個人と個人の自由恋

愛結婚であるが、 その「家」と「家」との

結婚の形態が、形式的にまだ残っている。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 儒教思想により、 江戸時代の武家の

女性は、 「三従の教え」(さんじゅうの

おしえ)に従い、 生まれては父親に仕

(つか)え、 嫁(か)して夫に仕え、 夫

の死後は自分の子(家長の男子)に仕

えることが求められた。

● 江戸時代から、女性は家で家事・子育

て、 男性は外で働くという構造が、出来

上がった。

● 実力主義で女性が自由に活動した戦国

時代(= 安土桃山時代)、安土桃山時代

(例、秀吉の正室夫人のおね(ねね)が

対等に秀吉と共に、活動し、日本を支配)

と違い、 日本の歴史の中でも、 江戸

時代は、 比較的争いの少ない平和な

時代であったが、 江戸時代の武家社会

は、 超・男尊女卑の社会であった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

□ 日本史辞典の先頭ページへ。

#jptheruleandsituationoftheinnerpalace

◆ 大奥法度や大奥

事情。

○ 幕末の大奥の実力者の天璋院・篤姫

(てんしょういん・あつひめ、篤姫役:

宮崎あおい)。

○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト。

○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の

書籍販促用PRフォト。

◆ 大奥法度や大奥

事情。

◆ 大奥法度。

■ 大奥法度の制定。

■ お江与(お江)とお福(春日局)による大

奥法度と将軍世継誕生・養育システム

の制定。

● 1618年(元和4年)に、江戸幕府の第2

代将軍の徳川秀忠(とくがわひでただ)が、

大奥法度を制定する。

● 江戸時代初期に、 お江与 (おえよ、お

江(おごう)、徳川秀忠の正室夫人) と、

お福 (おふく、春日局(かすがのつぼね)、

徳川家光の乳母(うば))は、 大奥の掟

(おきて)をつくり (将軍の徳川秀忠に大

奥の掟を提案し、了承され)、 1618年

(元和(げんな)4年)に、将軍の徳川秀忠

が、大奥法度を制定する。

お江与とお福は、 大奥に、将軍の

お世継ぎ(継嗣)誕生・養育システムをつ

くりあげる。

大奥法度の1つの例では、通常将軍

以外の原則男子大奥入門禁止制となる。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 大奥の掟(おきて)の例。

■ 御褥下がり(おしとねさがり)。

「女」30歳定年制。

■ 江戸城本丸の大奥では、 女性は、正室

夫人、側室夫人を問わず、 大奥法度(お

おおくはっと)により、30歳を過ぎると、夜、

将軍と閨(ねや)を共にすることはできな

かった。

■ 江戸時代の大奥では、当時、30歳を過ぎ

ると、女性は、高齢出産とみなされ、将軍

と閨(ねや)を共にすることはできなかった。

■ この制度が、 30歳を過ぎた正室夫人、

側室夫人の欲求不満を引き起こさせ、様

々な問題が起こる。

■ 次のような問題が起こった。

● 御褥下(おしとねさ)がりの(将軍と閨(ね

や)を共にするのをやめた)30歳を過ぎ

た将軍の夫人(正室夫人、側室夫人)

は、 将軍と閨(ねや)を共にできない欲

求不満が原因で、 ヒステリックになり、

周りに当り散らしたり、 高価なショッピン

グにはしったり、 1つの事(ドレス、食物、

その他様々な事)に夢中になったりした

(異常に執着したりした)。

● また、 御褥下がりの、将軍の夫人

(正室夫人、側室夫人)は、 性的欲求不

満を解消させるため、 お寺へ行き、寺院

内の特別な部屋で、「お祈祷(おきとう)」

を受けたりした。

「お祈祷」とは、お寺の若い修行僧

や お寺が呼んだ歌舞伎役者等のハンサ

ムな男性 と密会、不義密通をすることで

ある。

■ 将軍夫人は、将軍死去後、落

飾し、一生江戸城で過ごす。

■ 江戸幕府が許可しない限り、 現将軍が

死去した後は、 原則として、その夫人(正室

夫人、側室夫人)は、落飾して(出家して)、

将軍の菩提(ぼだい)を弔(とむら)い、江戸

城で、一生を過ごした。

■ 江戸幕府の第13代将軍・徳川家定(いえ

さだ)死去後、 薩摩藩は、13代将軍・家

定の正室夫人で薩摩藩出身の篤姫(あつ

ひめ、落飾後は天璋院・篤姫(てんしょうい

ん・あつひめ)の薩摩藩帰国を幕府に願い

出た。 幕府(の幕閣)は、例外的に、許

可したが、 天璋院・篤姫自身は、 「私は、

徳川の女です」と述べ、帰国を拒否した。

◆ 大奥事情。

■ 大奥監督者。

■ 江戸城の大奥には、 江戸城の大奥

を管理、運営する大奥監督者がいた。

大奥監督者は、大奥の最高権力者

ではない。

■ 将軍の意向により、大奥監督者には、

大奥・御年寄(おおおく・おとしより、

大奥上級幹部)、 将軍の生母、乳

母(うば)、義母、 将軍の夫人(正室

夫人、側室夫人) などが就任した。

■ 例えば、大奥監督者には、 江戸幕

府の、2代将軍・徳川秀忠の乳母(う

ば)の大姥局(おおばのつぼね)、

3代将軍・徳川家光の乳母(うば)の

お福(おふく、春日局(かすがのつぼ

ね))、 幕末の4代の将軍に仕えた

大奥・御年寄(おとしより)の滝山(た

きやま、瀧山)などがいる。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ ドラマや映画などで出てくる「大奥総

取締」という役職は、実際にはなく、

史実ではなく、 大奥監督者のことで

ある。

■ 大奥監督者は、 将軍、または、大奥

の最高権力者から、 江戸城の大奥

を管理、運営することを任(まか)され

た者である。

■ 寮生活の大奥。

■ 大奥の奥女中は、宿舎生活をし、大奥か

ら自由に出られなかった。

■ 現代的に言うと、 大奥の奥女中は、外

部から大奥へ通勤できず、大奥の宿舎で

寝泊りし、仕事をし、軟禁状態で、大奥で

1年中、過ごした。

■ 江戸城本丸の大奥の奥女中は、 一旦

大奥勤(づと)めに上がると、 大奥から

自由に出られなかった。

約1000人の女性の奥女中が、1年中、

大奥の中で過ごした。

■ 大奥に勤務する奥女中は、 大奥から出

られず、大奥の中にある長局(ながつぼ

ね)という場所で、宿舎生活をし、自由に外

出ができなかった。

宿下がり(実家へ戻る)、つまり、帰宅

が許されるのは、 春と秋の年2回だけで

あった。 それ以外は、外出願いを出して

許可を得た。 しかし、親兄弟の危篤など

の特別の時だけしか許されなかった。

しかし、大奥の奥女中が、随時、大奥

から抜け出す方法はあった。 それは、大

奥の奥女中を監視し取り締まる役職の御

年寄(おとしより、上級幹部)に賄賂(わい

ろ)を渡して、見逃してもらう方法であった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 大奥の女性の化粧。

■ 将軍の正室夫人と側室夫人の化粧。

● 江戸時代、 女性の美しさは、一に白さ

である。

● 江戸時代、明るい電気照明はなく、

夜は薄暗く、 顔を引き立たせるため、

顔に白いファンデーション(おしろい)を

厚手に塗った。 その上に、眉毛(まゆ

げ)を描(か)き、 口紅を塗った。 白い

ファンデーションが剥(は)げたら、すぐ

塗りなおした。

● うまく化粧ができたら、紙を顔につけ、顔

拓(がんたく)をとり、 顔形を紙に残して

おいた。

● 当時のファンデーション( 白粉(おしろ

い))には、鉛が含まれていて (現在

のファンデーションには鉛は含まれて

いない)、 長期間、頻繁に使用して、

精神的に不安定になる場合もあり、

様々な問題を起こすことになった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸城本丸・大奥の

入門予約受付制。

■ 全ての人は、誰でも、例え江戸幕府の将

軍でも、大奥に突然入ることは、 大奥の

掟(おきて)で、許されなかった。

■ 大奥に入るには、事前に通告し、その後、

しばらくしてから(最低でも2時間以上)、

大奥に入った。 その間に、大奥の女性

達は、 化粧や服を整(ととの)え、 将軍

をはじめ外来者を迎えた。

というのも、以前、 江戸幕府の将軍

が突然大奥に入ってきて、 化粧や服を

整(ととの)えていない大奥の女性達が、

慌(あわ)てふためき、 大混乱になった

ため、 本丸大奥の入門予約受付制が、

導入された。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 下級新人の大奥入り。

■ 下級の新人の身体検査 と 新参舞(しん

ざいまい)。

「女が女をいじめる」。

● 毎年、10人位の下級の奥女中が大奥に

入ってきた。

新人の下級の奥女中が大奥に入る時、

大奥の係りの女性が、 新人女性の服(着

物)を脱がせ、全裸にし、体に入れ墨がな

いか、危険なものを持ち込んでいないか等

をチェックした。

しかし、この検査が、先輩奥女中によ

る、新人の下級の奥女中へのいじめの場

となり、 新人の下級の奥女中は、 服を脱

ぎ、全裸になり、 先輩奥女中の前で、「新

参舞(しんざんまい)」という踊りを、踊らさ

れた。

現代的に言うと、先輩女子社員の、

新入女子社員いじめである。

□ 日本史辞典の先頭ページへ。

#jpthemotherandwivesoftheshogun

◆ 将軍の母と夫人

や大奥・御年寄。

○ 幕末の大奥の実力者の天璋院・篤姫

(てんしょういん・あつひめ、篤姫役:

宮崎あおい)。

○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト。

○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の

書籍販促用PRフォト。

◆ 将軍の母と夫人

や大奥・御年寄。

■ 将軍の母。

■ 大きな権力(発言権)を持った、

将軍の母。

「生みの親(生母)」、

「育ての親(乳母、養母)」、

「養子縁組の親(名目的義母)」。

■ 生母(せいぼ)とは、生みの親であり、

乳母(うば)とは、育ての親(養母)であり、

義母とは、養子縁組をした親である。

■ 将軍の生母だけでなく、 将軍の育ての

親(養母)つまり乳母(うば)も、 将軍と

養子縁組をした親つまり義母も、大奥や

幕政に大きな権力をもった。

■ 例えば、江戸幕府の第3代将軍・徳川家

日局(かすがのつぼね)) や、 13代将

軍・徳川家定(いえさだ)の乳母・歌橋(う

たはし)は、 大奥や幕政に大きな権力

(発言権)をもった。

■ また、江戸幕府の第13代将軍・徳川家定

(いえさだ)の正室夫人の天璋院・篤姫(て

んしょういん・あつひめ)は、 若年の14代

将軍・徳川家茂(いえもち)の義母として、

将軍の補佐役として、 幕末に、大奥や幕

政に大きな権力(発言権)をもった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 将軍の夫人

(将軍の正室夫人と側室夫人)。

■ 江戸幕府の将軍の当時の正室夫人(せ

いしつふじん、貴人の第一夫人) と、

側室夫人 (そくしつふじん、貴人の第二

夫人)は、 現代の妻とは、かなり異なる。

■ 将軍の正室夫人。

■ 江戸幕府の将軍の正室夫人、即ち、御

台所(みだいどころ))は、 江戸初期の除

いて、当時、「飾り物」(お飾り)、「置物」で

あり、 徳川将軍家や江戸幕府の権威を

高めるため、対面を保つために存在し、

政略結婚で、身分の高い女性 (京(都)

の公家・宮家出身者 が多し)を、 江戸幕

府の将軍の正室夫人として迎えた。

■ 徳川氏は、 旧三河・松平氏であり、三

河(みかわ、現・愛知県東部)の国人領

主から実力で成り上がったので、 徳川

氏の将軍に民衆(国民)の尊敬を集め

るため、 また、 徳川氏の将軍の権威

を高めるため、 民衆(国民)の尊敬を

集める権威の高い、高位の公家や宮家

から、将軍の正室夫人をむかえる必要

があった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

ころ)と呼ばれ、 名目的には、 江戸城

本丸の大奥の長であったが、 多くの正

室夫人は、 幕府の「お飾り」であり、 実

権はあまりなかった。

● しかし、正室夫人の御台所が、 大奥や

幕政に大きな権力(発言権)を持つことも

あった。

江戸幕府の第2代将軍・徳川秀忠(ひ

でただ)の正室夫人のお江(おごう、お江

与)、 第6代将軍・徳川家宣(いえのぶ)

の正室夫人の熙子(ひろこ、天英院)、

第13代将軍・徳川家定(いえさだ)の正

室夫人の天璋院・篤姫は、 例外的に、

大奥や幕政に大きな権力(実権)を持った。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 将軍の側室夫人。

■ 将軍の側室夫人は、 当時、「お種(おた

ね)を宿す道具」であり、 将軍の目に留

まり、お手付きとなった女性である。 身分

にとらわれず、丈夫な子供を生めそうな女

性が選ばれることが多かった。

■ しかし、側室夫人が、 お腹様(おはらさ

ま、将軍の子を妊娠した女性)になり、

更に、側室夫人が、 「御生母様」(将軍

の男子の生母)になった場合は、大奥や

幕政に大きな権力(発言権)をもった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 大奥・御年寄。

■ 大奥・御年寄 (おおおく。おとしよ

り)は、 江戸幕府の、江戸城本丸・

大奥の上級幹部である。

■ 大奥・御年寄が、 江戸城の大奥を

管理、運営する大奥監督者になる場

合もあった。

■ 将軍の意向により、大奥監督者には、

大奥・御年寄(おおおく・おとしより、

大奥上級幹部)、 将軍の母(生母、乳

母(うば)、義母)、 将軍の夫人(正室

夫人、側室夫人) などが就任した。

■ 例えば、大奥・監督者には、 江戸幕

府の、2代将軍・徳川秀忠の乳母(う

ば)の大姥局(おおばのつぼね)、

3代将軍・徳川家光の乳母(うば)の

お福(おふく、春日局(かすがのつぼ

ね))、 幕末の4代の将軍に仕えた

大奥・御年寄(おとしより)の滝山(た

きやま、瀧山)などがいる。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 映画やドラマなどで出てくる「大奥総

取締」という役職は、実際にはなく、

史実ではなく、 大奥監督者のことで

ある。

□ 日本史辞典 へ。

#jpthepowerstruggleintheinnerpalace

◆ 大奥での権力争い。

○ 幕末の大奥の実力者の天璋院・篤姫

(てんしょういん・あつひめ、篤姫役:

宮崎あおい)。

○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト。

○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の

販促用PRフォト。

◆ 大奥での権力

争い。

■ 江戸時代の最高権力者の将軍の、生母、

正室夫人 (貴人の第一夫人、御台所(み

だいどころ))、 側室夫人 (そくしつふじ

ん、貴人の第二夫人)、 上級奥女中の御

年寄 (おとしより、老女(ろうじょ)、局(つ

ぼね))、 中年寄(なかどしより)、 御中

臈(おちゅうろう)等が、 その地位 や

将軍継嗣(けいし、跡継ぎ、世継ぎ)をめ

ぐり、 陰謀(いんぼう)をめぐらし、争い

(女の戦い)を繰り広げた。

■ 江戸幕府の大奥の女性の間では、実際に

は、 各自の地位、権力、富をめぐり、 欲

望 と 嫉妬(しっと) と 愛憎 が渦巻い

ていた。

■ 政敵による子作り妨害。

■ 真相は、巧妙に隠され、闇の中であるが、

江戸時代、薬学が発達していて、 陰謀

や争いで、 女性に将軍の子供を生ませ

ないために、 政敵により、 色々なやり

方で、 「月流しの薬」(避妊薬)、 「子流

れの薬」(流産薬、堕胎薬)、 「子を生め

ない体にする薬」(不妊薬)を、大奥で、

飲まされた女性もいたようである。 但し、

薬の効果は不明である。

■ 幕府による子作り妨害。

■ 徳川将軍家の権威を高めるため、 「お飾

り」として、 幕府は、 将軍の正室夫人や側

室夫人に、公家、宮家の女性を迎えることが

多かったのであるが、 一方では、江戸幕府

は、 朝廷(公家、宮家)の勢力拡大を恐れ、

朝廷(公家、宮家)を外戚に持つ将軍の子供

をつくらせないため、 朝廷(公家、宮家)出

身の正室夫人や側室夫人には、 「月流しの

薬」(避妊薬)を食事に混ぜ、 子供ができな

いようにさせていたと言われている。

このことは、江戸時代を通じ、公然の

秘密であった。

● ドラマ『 大奥・第一章 』 で、 お福(春

日局)が、 朝廷の公家出身の、正室夫

人・孝子(たかこ)や側室夫人・お万(おま

ん)に、 「月流しの薬」(避妊薬)を、食事

に混ぜ、子供ができないようにさせていた

ドラマの場面が出てくるので、参考にご

覧ください。

★ 興味深い関連ドラマ :

『 大奥・第一章 』。

(フジテレビ・2004・2005年制作・

テレビドラマ)。

● (注意) ドラマ・映画は、フィクションです。

ドラマと史実では、異なる部分が多くあり

ます。 話を面白くするため、 架空の人

物や出来事も混じって、描かれています。

■ 江戸幕府の初代将軍・徳川家康、2代将

軍・徳川秀忠、3代将軍・徳川家光の時代

を描く。

■ 江戸時代初期、 お福(春日局)が、徳川

家光を養育し、江戸幕府の第3代将軍と

して擁立し、大奥法度(おおおくはっと)を

つくり、 家光に妻子をもうけさせる物語で

ある。

■ 江戸幕府の第3代将軍徳川家光の、生母・

お江与(おえよ、お江)、 乳母・お福(おふく、

春日局、フォトの下部)、 正室夫人・孝子(た

かこ)、 側室夫人達 (お万、お楽、お夏、お

玉)、の大奥での、華麗で激しい女の戦いを

描いたドラマである。

● 松下由樹、高島礼子、瀬戸朝香などが出演。

○ テレビ局のドラマ「大奥」のDVD

販売PR用フォト。

■ 政敵に失脚させられた

り、命をねらわれたりす

る危険。

■ 江戸時代に、 江戸幕府の将軍、幕閣

(ばっかく、幕府政治運営者)、将軍の

妻子、将軍の妻子の近臣などの江戸幕

府の政治権力をもつ者は、 政敵に、

弱点をさぐられ責(せ)められて、失脚

させられたり、 隙(すき)があれば、

命を狙われ 、殺傷されそうになったり

した。 政治権力を もつ本人やその側近

は、常にそれらを警戒し、用心していた。

■ 江戸幕府の政治権力を持つ者は、 政

敵により、 火のないところに煙をたてら

れたり、 罠(わな)にはめられたりして、

失脚させられたりすることもよくあった。

■ 政治工作として、噂(うわ

さ)・デマを流す。

■ 現代も、昔も、そうであるが、 江戸時代

も、 反対派や政敵を排除するため、 火

のないところに煙をたてたり、 ありもし

ないことを噂(うわさ)にしてよく流し た。

■ 『 邪魔者(じゃまもの)は、

消せ 』。

■ 政治権力をもつ者は、 暗殺や毒殺の

危険にさらされる。

■ 政治権力を持つ者は、いつの時代にも、

暗殺や毒殺の危険にさらされている。

■ 江戸時代に、 江戸幕府の将軍、幕閣

(ばっかく、幕府政治運営者)、将軍の妻

子、将軍の妻子の近臣などの幕府の政

治権力をもつ者は、 政敵に命を狙われ、

暗殺や毒殺などで、殺傷される危険があ

った。

■ 真相は、今も歴史の闇の中。

● 真相はわからないが、 大奥では、江戸

時代の約265年間に、 将軍、将軍の

子供、 妊婦の将軍の腹の子供、 生母、

正室夫人、 側室夫人、 大奥幹部の奥

女中 (御年寄、中年寄、御中臈等)の毒

殺や暗殺もあったようである。

真相は、巧妙に隠され、闇(やみ)の

中であり、 歴史学の研究で、史実(歴史上

の事実)を容易には発見できない。

■ 毒殺。

■ 大奥の女性は、 政敵の相手を毒殺する

ことも行った。

■ 毒薬にも2種類あり、 1回で相手を毒殺

する毒薬 (毒草から調合し、トリカブトな

ど多数あり) と、 徐々に少しず飲ませ

て相手を弱らせて死に至らしめる毒薬(ヒ

素系その他あり) があった。

■ 1つの例として、江戸時代の第14代将軍・

徳川家茂(いえもち)の時代に、 大奥で実

務の実権を握っていた御年寄(おとしより)

の滝山(たきやま)が、 故郷の紀州を離れ

見知らぬ江戸での暮らしの寂しさから酒乱

を繰り返していた将軍・徳川家茂・生母の

実成院(じっせいいん)を、厳しく注意した。

怒った実成院は、滝山を邪魔に思い、

宴席に滝山を呼び、 宴席で滝山に毒入り

の食事を出したが滝山に気づかれ、毒を少

し飲んだ滝山は一時寝込み、滝山の毒殺

に失敗したと言われている。

■ 毒殺の場合、 周りに悟(さと)られない

ため、徐々に弱らせる 「弱い毒薬」が、

多く使われたようである。

毒味役がいてもわからず、当人がそ

の飲食物を口にしてしまう。

■ 但し、デマの情報も多かった。 将軍、将

軍の妻子、大奥上級幹部などが、急死した

場合、毒殺の噂(うわさ)が、大奥の奥女中

の間で、よく流された。

■ 祈祷により、政敵を排除。

■ 大奥の女性は、 政敵の相手を呪(のろ)

い殺す祈祷(きとう)も行った。

■ 1つの例として、江戸時代の第14代将軍・

徳川家茂(いえもち)の時代に、 大奥で実

務の実権を握っていた御年寄(おとしより)

の滝山(たきやま)が、 故郷の紀州を離れ

見知らぬ江戸での暮らしの寂しさから酒乱

を繰り返していた将軍・徳川家茂・生母の

実成院(じっせいいん)を、厳しく注意した。

怒った実成院は、滝山を邪魔に思い、

宴席に滝山を呼び、 宴席で滝山に毒入り

の食事を出したが滝山に気づかれ、毒を少

し飲んだ滝山は一時寝込み、滝山の毒殺

に失敗したと言われている。

その後、実成院が、生きのびた滝山を

呪い殺す祈祷をやり、 一方、滝山の侍女

(じじょ)は、 その実成院の呪いの祈祷を

はねかえす祈祷を行ったと言われている。

□ 日本史辞典 へ。

□ 日本史ハンドブック へ。

#jptheshogunselectinggirlsandhavingchildren

◆ 将軍の子づくり、

女性選び。

○ 幕末の大奥の実力者の天璋院・篤姫

(てんしょういん・あつひめ、篤姫役:

宮崎あおい)。

○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト。

○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の

書籍販促用PRフォト。

■ 早世 (若死、夭折(ようせつ))

の多かった江戸時代。

■ 江戸時代では、 医療技術が低く、 大人

になる前に(元服前に)、多くの子供が、病

気で死 ぬことが多かった。

親と同じ血を引く、家の跡継ぎの男子

を確実に確保するには、 たくさんの子供

を持つ必要があった。

江戸時代は医療技術未発達で、大人

になる前に多くの子供が病気で死んでしま

うため。

■ 江戸時代に、 大人になる前に多くの子供

が病気で死んでしまうため、 将軍や大名

は、 多くの 夫人(側室夫人)を持ち、 たく

さんの子供をつく る。

徳川将軍家や大名家では、男子の「お

血筋」を絶やさぬことが重要であった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 例えば、江戸時代の幕末の、江戸幕府の第

12代将軍の徳川家慶(いえよし)は、複数の

夫人との間で、14人の男子を得たが、 病気

等で13人の男子が早世し、 成人した男子は、

徳川家定(いえさだ) (第13代将軍、天璋院・

篤姫の夫)のみであった。 しかし、家定は、

脳性麻痺で言動が不自由であった。

■ 現将軍の後継者づくり

の義務。

■ 現代人の男性からみれば、 ハーレムを

つくる将軍を羨(うらや)ましく思うかもし

れないが、 江戸幕府の将軍は、「公人」

であり、自分の好きな女性達のみをそば

におくことは許されず、 将軍の好き嫌い

に関係なく、 将軍の正室夫人は、幕閣

(幕府重臣)により政略結婚で選ばれ、

また、江戸城本丸の大奥では、 現将軍

は、跡継ぎ(次の将軍)を出す「お種を蒔

く道具」であり、 将軍の側室夫人も、

将軍の生母や大奥監督者の御年寄(おと

しより、上級幹部)が選んだ女性や子供

の生めそうな丈夫な女性等が選ばれる

(押し付けられる)ことが多く、 将軍は、

好きでもない女性と閨(ねや)をともにす

ることも多かったのである。

但し、男子の世継ぎが誕生したあ

とは、 将軍は、嫌いな女性を押し付けら

れることもなく、自分好みの女性を、比較

的自由に選べた。 1つの例として、江戸

幕府の第11代将軍の好色の徳川家斉

(いえなり)は、 側室夫人・約40人、子

供・約55人を得た。

■ 将軍のプライバシーを

制限する御添い寝役

(おそいねやく)。

■ 江戸城本丸の大奥では、 江戸幕府の将

軍は、「公人」であ り、 正室夫人、側室夫

人を問わず、大奥法度(はっと)により、

将軍の夫人が閨(ねや)で無理な願いや

物ねだりをする「寝物語(ねものがたり)」

や 「夫人が寵愛を利用し将軍に願い幕

政へ干渉すること」を防ぐため、 御添い

寝役(おそいねやく 、奥泊まりの女性付

添人) が、 将軍と女性が閨(ねや)を共

にする寝床(ねどこ)の近くに侍(はべ)り、

聞き耳をたてて、 閨(ねや)の いちぶ始

終を 聞いて監視していた。

■ 御添い寝役の、御中臈と御坊主の2人

が、将軍と夫人との閨(ねや)に同席し、

屏風(びょうぶ)を立てて、寝床に背を向

けて座って、聞き耳をたて、何もかもを

聞き、翌朝、事のいちぶ始終を、大奥を

運営する大奥監督者に報告していた。

□ 日本史辞典の先頭ページへ。

#jpthepatternsofthestruggleintheinnerpalace

◆ 大奥の争いの

パターン。

○ 幕末の大奥の実力者の天璋院・篤姫

(てんしょういん・あつひめ、篤姫役:

宮崎あおい)。

○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト。

○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の

書籍販促用PRフォト。

◆ 大奥での争いの

パターン。

■ セレブ女性と庶民女性とのバトル

(対立)。

セレブ女性 対 庶民女性。

生まれながら身分の違う、

夫人同士、嫁姑の争い。

■ セレブ夫人と庶民夫人との争い。

■ 身分の違う(身分の差による)、正室夫人

と側室夫人との争い。

● 封建・身分制社会の江戸時代では、

生まれながら身分が高く、プライドの高い

将軍の正室夫人 (公家・宮家出身者が

多い) と、 生まれながらの身分の低い

将軍の側室夫人 (町娘、下級武士の娘

が多い) との争いが、 江戸城の大奥で

は、絶えることはなかった。

■ 例えば、 江戸幕府の第5代将軍徳川綱

吉(つなよし)の正室夫人の信子 (のぶ

こ、公家の娘、後水尾天皇の孫) 対

5代将軍・綱吉の側室夫人のお伝の方

(おでんのかた、町娘)などがある。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ セレブ夫人と庶民生母との争い。

■ 身分の違う(身分の差による)、正室夫人

と生母との争い。

● 封建・身分制社会の江戸時代では、

生まれながら身分が高く、プライドの高い

将軍の正室夫人 (公家・宮家出身者が多

い) と、 生まれながらの身分の低い将軍

の生母 (町娘、下級武士の娘が多い) と

の争いが、 江戸城の大奥では、絶えるこ

とはなかった。

■ 例えば、 江戸幕府の第5代将軍徳川綱

吉(つなよし)の正室夫人の信子 (のぶこ、

公家の娘、後水尾天皇の孫) 対 5代将

軍・綱吉の生母の桂昌院 (けいしょうい

ん、お玉(おたま)、京(都)の町娘)などが

ある。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 正室夫人と側室夫人とのバトル

(対立)。

正室夫人 対 側室夫人。

■ 身分の違う(身分の差による)、正室夫人

と側室夫人との争い。

■ 江戸幕府の将軍の、正室夫人 と 将軍

の側室夫人は、 よく対立した。

● 生まれながら身分が高く、プライドの高い

将軍の正室夫人 (公家・宮家出身者が多

い) と、 生まれながら身分の低い将軍

の側室夫人 (町娘、下級武士の娘が多

い) との争いが、 江戸城の大奥では、

絶えることはなかった。

■ 例えば、 江戸幕府の第5代将軍徳川綱吉

(つなよし)の正室夫人の信子 (のぶこ、公

家の娘、後水尾天皇の孫) は、 5代将

軍・綱吉の側室夫人のお伝の方 (おでん

のかた、町娘) と対立する。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 嫁と姑のバトル。 嫁 対 姑。

■ 江戸幕府の将軍の取り合いをめぐる、

将軍の嫁姑の争い、母と夫人との争い。

■ 「古くて新しい問題」である、嫁姑の

息子・夫の取り合いである、将軍の

取り合い(奪い合い)をめぐり、

「上様(将軍)は私のもの」というように、

将軍の母である生母、乳母(うば)、義

母 や 将軍の夫人である正室夫人、

側室夫人との間で、 熾烈(しれつ)な様

々な争いが起こった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 例えば、 篤姫 (あつひめ、13代将軍・

徳川家定(いえさだ)の正室夫人)は、

本寿院 (ほんじゅいん、13代将軍・家定

の生母) と一時期、対立する。

■ 例えば、 和宮 (かずのみや、14代将

軍・徳川家茂(いえもち)の正室夫人)は、

天璋院・篤姫 (てんしょういん・あつひめ、

14代将軍・家茂の義母)と一時期、対立

する。

■ 子供をめぐる、バトル。

■ 将軍の子供誕生、養育をめぐる、

妻同士、嫁姑の争い。

■ 子供をめぐる、妻同士の争い。

● 将軍の子供の誕生、養育をめぐり、

夫人同士 (正室夫人と側室夫人、側室

同士夫人)で、熾烈(しれつ)な様々な争

いが起こった。

■ 例えば、 信子 (のぶこ、5代将軍・徳川

綱吉(つなよし)の正室夫人、子を生まず)

は、 お伝の方 (おでんのかた、5代将軍・

徳川綱吉の側室夫人、1男1女を生む)と

対立する。

● 子供を持てなかった正室夫人・信子は、

将軍の1男1女をもうけた側室夫人のお伝

の方への嫉妬(しっと)は激しかった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 子供をめぐる、嫁姑の争い。

● 将軍の生母が、 将軍に別の子供(孫)を

得させるため、 別の女性を側室夫人に選

び、 大奥に入れ、 既にいる将軍の側室

夫人と対立する。

■ 例えば、 桂昌院 (けいしょういん、5代

将軍・徳川綱吉(つなよし)の生母) は、

孫の早世を恐れ、孫の世継の男子を2人

以上ほしい、また、身分の高い女性の生

んだ世継の男子の孫を望み、 お伝の方

(5代将軍綱吉の側室夫人、町娘、将軍の

1男1女を生む) と対立する。

♪♪ 興味深い関連ドラマ :

『 大奥・華の乱 (おおおく・はな

のらん) 』。

(フジテレビの2005年テレビドラマ、

内山理名主演)。

● (注意) ドラマ・映画はフィクションです。

ドラマと史実では異なる部分が多くあり

ます。 話を面白くするため、 架空の

人物や出来事も混じって描かれています。

● 江戸幕府の第5代将軍・徳川綱吉(つな

よし)の生母、正室夫人、側室夫人の、江

戸城の大奥での、華麗で激しい女の戦い

を描いたドラマ。

○ テレビ局のドラマ「大奥」のDVD販売

PR用フォト。

□ 日本史辞典の先頭ページへ。

#jpthemainhappeningsoftheinnerpalace

◆ 大奥の主な出来事。

○ 幕末の大奥の実力者の天璋院・篤姫

(てんしょういん・あつひめ、篤姫役:

宮崎あおい)。

○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト。

○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の

書籍販促用PRフォト。

◆ 大奥の主な出来事。

○ 『 さあ、大奥の色々な出来事を

みてみよう。 』

『 現代も、過去の時代も、人は、利害と

感情(友愛)で、行動する。 』

■ 江戸幕府(徳川将軍家)の15代(15人)

の将軍名、就任期間に関しては、

日本史辞典の『 徳川将軍家 』 を参照

して下さい。

■ 大奥の誕生。

■ 徳川氏の関東領地換え。

■ 1590年(天正18年)に、 豊臣秀吉の

命令により、 中部地方から関東地方へ

の徳川氏の領地換えに伴い、 江戸城

が、徳川氏の本城(ほんじょう、本拠地の

城)となり、 徳川家康の妻子が、江戸城

に移り、 徳川氏の後宮の大奥が、誕生

する。

最初は、江戸城の後宮の大奥は、単

に、徳川氏本家(宗家)当主・将軍の妻子

の居住する場所であった。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 江戸幕府の政府機関としての

大奥の成立。

■ お福(春日局)による、家光の将軍擁立。

● 江戸時代初期、 お福 (おふく、春日局

(かすがのつぼね))は、 江戸幕府の第

2代将軍・徳川秀忠(ひでただ)とその正

室夫人のお江与(おえよ、お江(おごう))

が寵愛する徳川忠長(ただなが、家光の

弟)に対抗して、 初代将軍・徳川家康の

力を借りて、 徳川家光を江戸幕府の第

3代将軍に擁立した。

■ お福(春日局)による大奥法度と将軍世

継誕生・養育システムの制定。

● 江戸時代初期に、 徳川家光・生母の

お江与(おえよ、お江(おごう)) と、

家光・乳母 (うば)のお福(おふく、春日

局(かすがのつぼね))は、 大奥法度

(おおおくはっと)という大奥の掟(おき

て)をつくり、 大奥を通常将軍以外の男

子入門禁止制とし、 大奥に将軍のお世

継ぎ(継嗣)誕生・養育システムをつくり

あげる。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 大奥の事件が世間一般に知れ

渡ってしまった例。

■ 絵島生島(えじまいくしま)事件。

● 大奥では多くの事件が起こったが、内

密にされていた。 しかし、大奥が関係

した事件の中で世間一般に知れ渡って

しまったものには、 江戸時代中期に起

こった、大奥風紀粛清事件の、絵島生

島(えじまいくしま)事件がある。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

● 絵島生島事件(絵島事件)の詳細に関

しては、絵島生島事件を参照して下さい。

■ 大奥が、次期将軍を指名し、

実現した例。

■ 大奥が次期将軍を指名、決定。

● 大奥の女性自身が、 次期将軍を決定

した例としては、 天英院 (てんえいいん、

江戸幕府の第6代将軍・徳川家宣 (いえ

のぶ)の正室夫人) と、 和宮 (かずの

みや、江戸幕府の第14代将軍家茂 (い

えのぶ)、の正室夫人) がある。

■ 天英院が次期8代将軍に徳川

吉宗を指名、決定。

● 天英院は、江戸幕府の第8代将軍・徳川

吉宗を擁立する。

天英院 (てんえいいん、江戸幕府の

第6代将軍・徳川家宣(いえのぶ)の正室

夫人)が、徳川吉宗(よしむね)を次期8代

将軍に指名し、決定した例がある。

● 江戸幕府の第7代将軍の幼少の徳川

家継の危篤時、 江戸幕府の幕閣(幕

府の重臣)が、次期将軍を決める話し

合いをするが、まとまらず、 そんな折、

天英院は、 「徳川吉宗を次期将軍に

するのは、家宣様(第6代将軍)の遺言

です」と述べ、 幕府の幕閣(幕府の

重臣)を説得し、 徳川吉宗を次期8代

将軍にするのに成功する。

● 天英院が幕臣に吉宗を8代将軍に擁

立しようと提案した言葉は、 『 紀州

徳川吉宗様にご後見を頼みましょう 』

である (徳川将軍家の正史「徳川実

記」より)。

● 天英院が幕臣を説き伏せた言葉は、

『 これは先代将軍・家宣様のご遺志

なのです 』である (徳川将軍家の

正史「徳川実記」より)。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

♪♪ 熙子(天英院)、絵島、お喜

世(月光院)が登場する、興

味深い、テレビ・ドキュメンタ

リー番組。

■ その時歴史が動いた 『 大奥

悲しみの果てに 〜徳川家宣

正室 天英院 熙子の生涯〜 』。

(NHK2006年(H18)4月・本放送

のドキュメンタリー番組)。

□ 日本史辞典の先頭ページへ。

■ 和宮が次期15代将軍に徳川

慶喜を指名、決定。

■ 和宮(かずのみや)は、 江戸幕府の第

15代将軍・徳川慶喜(よしのぶ)を擁立

する。

■ 和宮 (かずのみや)は、 江戸幕府の

第14代将軍・徳川家茂(いえもち)の

正室夫人であり、 徳川 慶喜(よしのぶ、

一橋慶喜)を次期15代将軍に指名、推

薦し、 決定した例がある。

■ 江戸幕府の次期15代将軍には、田安

家の徳川家達(いえさと、亀之助)をと

いう14代将軍・徳川家茂(いえもち)の

生前の意向(遺言)があったが、

14代将軍・家茂(いえもち)の急死で、

14代将軍・家茂の正室夫人である和

宮は、 田安家の家達(いえさと)は幼少

であるため、幕府存亡の激動の時期の

将軍にふさわしくないと考え、 生前の

家茂の意向(遺言)に反し、和宮は、

次期15代将軍に、徳川慶喜(よしのぶ、

一橋慶喜)を指名し、 一方、15代将軍

(15代徳川宗家当主)の後の継嗣(16

代徳川宗家当主)には、田安家の徳川

家達(いえさと、亀之助))をすえること

とした。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 大奥を最大限に活用した例。

■ 側室夫人・約40人と子供・約55人を

持った江戸幕府・11代将軍・徳川家斉

(いえなり)。

■ 女性をこよなく愛し、大奥を最大限に活

用した将軍としては、 江戸幕府の第11

代将軍の徳川家斉(いえなり)がいる。

● 江戸幕府の第11代将軍の徳川家斉(い

えなり)は、 側室夫人・約40人と子供・

約55人を持ち、 その者達への出費で、

幕府の財政が、圧迫される。 女性との

生活を活発にするために、乳製品をよく

食用したという記録が残っている。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

■ 大奥が政治をいい方向に変え

た例。

■ 大奥の和宮と天章院・篤姫が新政権へ

の実権の移譲をスムーズに実施し、また、

全面戦争の内乱(日本国内の全面内戦)

を防ぐ。

■ 江戸時代の幕末に、江戸幕府の大奥

にいた、朝廷出身の和宮(かずのみや)

と薩摩藩出身の天章院・篤姫(てんしょ

ういん・あつひめ)は、 勝海舟(かつか

いしゅう)と協力して、 2人の嫁ぎ先の

徳川宗家を存続させるため、 朝廷、薩

摩藩、新政府の東征軍へ働きかけ、

江戸総攻撃 (新政府軍と旧幕府軍の

全面戦争)を中止させ、 また、徳川宗

家を領地縮小で存続させ、また、多くの

幕臣を降伏に同意させ、 旧幕府から

新政府への実権の移譲を幕臣にスムー

ズに実施させ、 江戸城無血開城を実

現させる。

■ これにより、 戊辰戦争(ぼしんせんそ

う)という部分戦争は起きたが、日本の

全面戦争の内乱は起こらず、 日本の

軍事力低下時に日本を植民地にしよう

と狙っていた欧米列強は、その計略を

断念する。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

♪♪ 幕末の大奥を描き、天章院・

篤姫、和宮が登場する、興味

深い、ドキュメンタリー番組。

■ その時歴史が動いた

『 大奥 華(はな)にも意地

あり 〜江戸城無血開城・

天章院 篤姫〜 』。

(NHK2007年(H19)4月・本放送

のテレビ・ドキュメンタリー番組)。

■ 大奥の崩壊。

■ 江戸幕府の大奥は、 1868年(慶応

4年)4月に、 江戸城無血開城により、

消滅する。

天章院・篤姫(てんしょういん・あつ

ひめ)が、大奥を閉める。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府 大奥

ガイドブック。

♪♪ 江戸幕府の大奥が登場

する、興味深い、ドキュ

メンタリー、ドラマ、映画。

★ 江戸幕府の大奥が登場す

る、 興味深い、ドキュメン

タリー。

■ 歴史秘話ヒストリア

『 大奥の秘密 〜‘‘出世の花道’’

を生きた女たち〜 』。

(NHKテレビ・2010年(H22)6月9日・

本放送・ドキュメンタリー番組)。

■ 大奥(全時代)の詳細を述べる。

■ 片岡愛之助の解明!歴史捜査

『 江戸城 禁断の女の園!

大奥重大事件の真相を

追え! 』。

(日テレ・テレビ・2016年1月31日・

本放送・ドキュメンタリー番組)。

■ 大奥(全時代)の詳細を述べる。

■ 絵島生島事件の詳細を述べる。

■ 歴史秘話ヒスとリア

『 大奥 シンデレラ・ストーリー

〜将軍の母・桂昌院

元祖「玉の輿」物語〜 』。

(NHKテレビ・2012年(H24)2月

8日・本放送・ドキュメンタリー番組)。

■ その時歴史が動いた

『 大奥 悲しみの果てに

〜徳川家宣正室 天英

院 熙子の生涯〜 』。

(NHKテレビ・2006年(H18)4月・

本放送・ドキュメンタリー番組)。

■ 江戸時代・中期の大奥を述べる。

■ 絵島生島事件を述べる。

■ 謎解き!江戸のススメ

『 11代将軍 徳川家斉 』。

(TBSテレビ・2014年(平成26年)

8月4日・本放送・ドキュメンタリー)。

■ 江戸時代・後期の大奥を述べる。

■ 徳川家斉(いえなり)の生涯を詳細

に述べる。

■ その時歴史が動いた

『 大奥 華(はな)にも意地あり

〜江戸城無血開城・天章院

篤姫〜 』。

(NHK2007年(H19)4月・本放送

のドキュメンタリー番組)。

■ 幕末の大奥を述べる。

■ 天章院 篤姫の詳細を述べる。

★ 江戸幕府の大奥が登場す

る、興味深い関連ドラマ、

映画。

● (注意) ドラマ、映画は、 フィクションです。

歴史のドラマ、映画は、史実 (歴史上の事

実) と 架空の出来事が、 混じって、 描

かれています。 また、現代風にアレンジし

てあります。

■ 次の大奥のドラマや映画は、 単に、セレブ

女性の愛憎劇や女性の玉の輿(たまのこし)

の物語だけではなく、 江戸時代の状況や政

治権力闘争も描いており、 江戸時代の日本

を理解するのに、役に立つ。 また、当時の

人たちが人生をどう切り開いていったかを知

ることもできる。

● 江戸時代の政治権力闘争とは、江戸時代に

日本を支配していた江戸幕府の政治権力の

実権を、誰が握るかという主導権争いである。

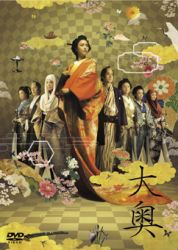

■ 『 大奥・第一章 (おおおく・だいい

っしょう) 』 。

(フジテレビ・2004・2005年制作

テレビドラマ)。

■ 江戸時代・初期の大奥を描く。

■ 江戸幕府の、初代将軍・徳川家康(いえ

やす)、第2代将軍・徳川秀忠(ひでただ)、

第3代将軍・徳川家光(いえみつ)の時代

と、 その時代の大奥を描いたドラマ。

● 春日局 (かすがのつぼね、お福(おふく))

を演じた女優名: 松下由樹。

● 松下由樹、 高島礼子、 瀬戸朝香など

が出演。

○ PRフォト。

(ドラマ「大奥」のDVD販促用PRフォト)。

■ 『 江(ごう)〜姫たちの戦国〜 』。

(NHKテレビ・2011年大河ドラマ)。

■ 江戸時代・初期の大奥を描く。

● 江(ごう)を演じる女優名 : 上野 樹里

(うえのじゅり)。

■ 『 天下騒乱〜 徳川三代の

陰謀 (てんかそうらん〜とくが

わさんだいのいんぼう) 』。

(テレビ東京・2006年制作テレビ

ドラマ)。

■ 江戸時代・初期の大奥を描く。

■ 江戸幕府の初代将軍家康、2代将軍

秀忠、3代将軍家光の時代 と、 その

時代の江戸幕府の大奥が登場する

ドラマ。

■ 『 大奥・華の乱 (おおおく はな

のらん) 』 。

(フジテレビ・2005年制作テレビ

ドラマ)。

■ 江戸時代・中期の大奥を描く。

■ 江戸幕府の第4代将軍・徳川家

綱(いえつな)、第5代将軍・徳川

綱吉(つなよし) 時代 と、その時

代の大奥を描いたドラマ。

● 内山理名、藤原紀香、小池栄子、

高岡早紀などが出演。

○ PRフォト。

(ドラマ「大奥」のDVD販促用PRフォト)。

■ 『 大奥・もうひとつの物語 』。

(フジテレビ・2006年制作テレビドラマ)。

■ 江戸時代・中期の大奥を描く。

■ 江戸幕府の第6代将軍・徳川家宣(いえ

のぶ)時代 と その時代の大奥を描いた

ドラマ。

● 深田恭子、高島礼子、井川遥、浅野

ゆう子などが出演。

〇 ドラマ「大奥・もうひとつの物語」での

江戸幕府・大奥の奥女中フォト。

(フォトの上部は深田恭子が演じる奥女中)。

○ ドラマ「大奥・もうひとつの物語」の

PRフォト (DVD販促用PRフォト)。

■ 『 大奥 (おおおく) 』 。

(日本の2006年制作東映・映画)。

■ 江戸時代中期の大奥を描く。

■ 江戸幕府の第7代将軍家継(いえ

つぐ)時代 と、 その時代の大奥

を描いた映画。

● 仲間由紀恵、高島礼子、井川遥、

浅野ゆう子などが出演。

○ PRフォト。

(映画「大奥」のDVD販促用PRフォト)。

■ 『 第一部 〜最凶の女〜 』

(フジテレビ・2016年1月22日・

本放送・テレビドラマ)。

■ 江戸幕府の第11代将軍・徳川家斉

(いえなり)時代 と その時代の大奥

を描いたドラマ。

■ 『 篤姫 (あつひめ) 』。

(NHKテレビの2008年大河ドラマ)。

■ 江戸時代・幕末の大奥を描く。

■ 江戸幕府の第12代将軍家慶(いえ

よし)、第13代将軍家定(いえさだ)、

第14代将軍家茂(いえもち)、第15代

将軍慶喜(よしのぶ) の時代 と、

その時代の大奥 及び 明治時代・初期

と その時期の天璋院・篤姫(てんしょ

ういん・あつひめ)の行動を描いたドラマ。

■ 天璋院・篤姫の生涯 や 天璋院・篤姫

が、将軍の夫人となり、夫の将軍の死後、

幕末の徳川幕府(徳川宗家)を支える活

躍を描いたテレビドラマ。

● 天璋院・篤姫を演じた女優名 :

宮崎あおい。

○ 幕末の大奥の実力者の天璋院・篤姫

(てんしょういん・あつひめ、篤姫役:

宮崎あおい)。

○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト

(宮崎あおいが演じる篤姫)。

○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の

書籍販促用PRフォト。

■ 『 大奥・幕末の女たち 』。

(フジテレビの2003年・2004年

制作テレビドラマ)。

■ 江戸時代・幕末の大奥を描く。

■ 江戸幕府の第12代将軍家慶(いえよ

し)、第13代将軍家定(いえさだ)、第

14代将軍家茂(いえもち)、第15代将

軍慶喜(よしのぶ)の時代 及び 明治

時代・初期を描いたドラマ。

● 菅野美穂、安達祐実、浅野ゆう子、

池脇千鶴などが出演。

● 天璋院・篤姫を演じた女優名 :

菅野美穂。

〇 ドラマ「大奥・幕末の女たち」の大奥のフォト。

(上部中央が菅野美穂が演じる天璋院・篤姫 )。

○ PRフォト。

(ドラマ「大奥・幕末の女たち」のDVD販促用

PRフォト)。

『 あなたのハートには

何が残りましたか? 』

以 上。