◆ TKKI カナヤマ オフィシャル ホームページ。

TKKI KANAYAMA’S OFFICIAL

HOMEPAGE.

◆ カナヤマ日本の歴史ハンドブック。

KANAYAMA’S JAPANESE HISTORY

HANDBOOK.

◆ カナヤマ 江戸幕府 大奥ガイドブック。

KANAYAMA’S GUIDEBOOK ON THE

OOKU INNER PALACE OF THE

TOKUGAWA (EDO) SHOGUNATE

GOVERNMENT.

『 (Kjhh)21726

カナヤマ 江戸幕府

大奥ガイドブック

大奥 年表

No.11。 』

■ パソコン(PC)、携帯用パソコン、タブレ

ット端末(PC)、スマートフォン、ウェアラ

ブル端末、スマートテレビ 用電子書籍。

メ ニュー (目次)

■ 次の項目から選んで、クイックして下さい。

□ 江戸幕府・大奥

簡略年表。

□ 江戸幕府・大奥

詳細年表。

□ 大奥 年表

□ 大奥 年表

□ 大奥 年表

○ 幕末の江戸幕府・大奥の実力者の

天璋院・篤姫 (てんしょういん・あつ

ひめ、篤姫役: 宮崎あおい)。

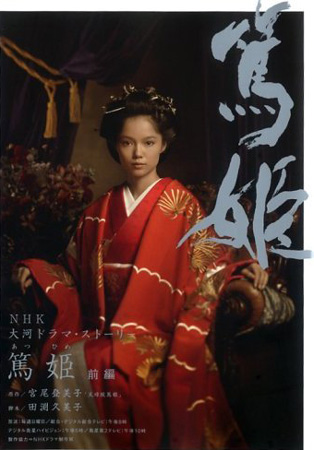

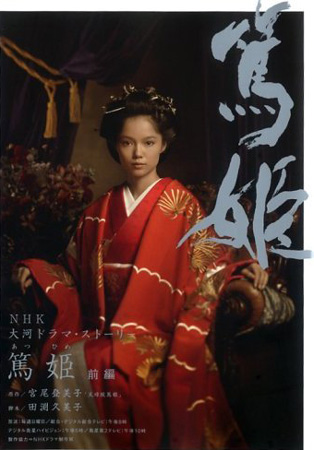

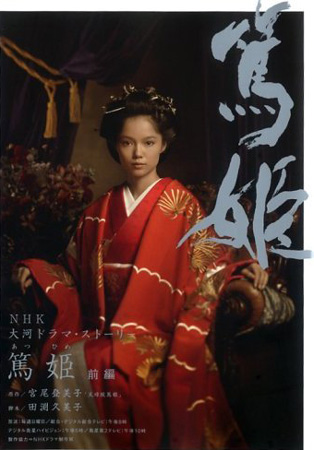

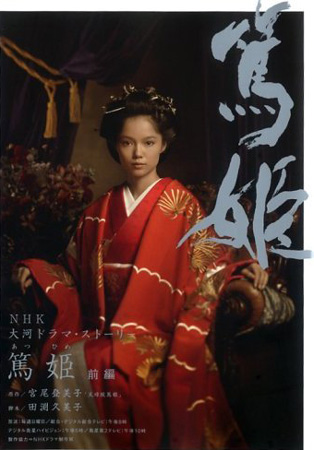

○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト

( 宮崎あおいが演じる篤姫)。

○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の

書籍販促用PRフォト。

■ 上位のWEBサイト。

□ (KOH) カナヤマ オフィシャル >

□ (Cse) 国際理解総合サイト >

□ (Ke) 百科事典。 >

□ (Khh) 歴史学ハンドブック。 >

□ (Kjhh) 日本史ハンドブック。 >

□ (Kjhh) 江戸幕府 大奥 ガイド >

ブック。

□ (Kjhh) 江戸幕府 大奥ガイド >

■ カナヤマ 主要 公式ホー

ムページ略語一覧表。

□ 主要サイトの略語・説明表。

□ 日本史辞典 ・日本語版へ。

◆ 江戸幕府 大奥 ガイド

ブックの内容 :

■ 江戸幕府 大奥 ガイドブック。

■ 江戸幕府 大奥の、初学者・初心者向

インターネット用 電子書籍。

■ パソコン(PC)、携帯用パソコン、タブレ

ット端末(PC)、スマートフォン、ウェアラ

ブル端末、スマートテレビ 用電子書籍。

■ 初学者・初心者用 オンライン 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 江戸幕府 大奥 の 入門 ガイドブック。

■ 江戸幕府 大奥 (えどばくふ おおおく)

関連 初学者・初心者向 インターネット用

オンライン書籍(ブック)。

■ この電子書籍1冊で (この本1冊で)、

江戸幕府の、大奥のこと(概略)が、

一通り、わかる。

■ 江戸時代に、 江戸幕府の将軍が、

最高権力者として、日本を支配していた。

そして、江戸幕府(徳川宗家)の後宮

の大奥にいる将軍の母や夫人とその側

近、大奥監督者も、将軍と共に、日本の

政治を動かしていた。

■ TKKI カナヤマ著 江戸幕府・大奥

ガイドブック。

□ 日本史辞典 ・日本語版へ。

◆ (Kjhh)

江戸幕府 大奥

ガイドブック

大奥 年表。

◆ 江戸幕府 大奥

簡略年表。

(えどばくふ おおおく

かんりゃくねんぴょう)。

○ 『 では、 江戸幕府・大奥に関係

する出来事を、年代順に、見て

みよう。 』

◆ 江戸幕府・大奥 簡略年表。

■ 1590年 ● 徳川氏の関東領地換え。

(天正18年) 豊臣秀吉の命(めい、命令)により、

中部地方から関東地方への徳川氏

の領地換えにより、 江戸城が、徳

川氏の本城(ほんじょう、本拠地の

城)となり、 徳川家康の妻子が、

江戸城に移り、 江戸城の後宮の

大奥が誕生する。

● 初めは、大奥は、 徳川氏当主・

将軍の、夫人(正室夫人、側室夫

人)や 元服(成人)前の子が単に

居住する場所であった。

● 徳川家康の2人の正室夫人は

既に死去し、家康の側室夫人たち

や子供たち、家康世子 ・徳川秀忠

の乳母(うば)の大姥局(おおばの

つぼね)が、江戸城の大奥に入 り、

家康の側室夫人たちや大姥局が、

交代で、 大奥の監督者(大奥の

実務の実権をもつ人)となる。

● 家康の側室夫人たちは、15

98年(慶長3年)まで、江戸 城

の大奥に居住し、それ以後は、

家康が死去する1616年まで、

家康と共に、家康の政務居城

の伏見城、豊臣大阪城・西の丸、

江戸城、駿府城に居住する。

● 一方、家康三男の徳川秀忠

は、1590年(天正18年)に上

洛し、豊臣秀吉に謁見する。

その後、秀忠は、畿内在留の多

い家康に代わり、江戸城で関東

領国の支配に当たり、また、畿内

と関東の往復を繰り返す。

1595年(文禄4年)9月に、

秀忠は、お江(おごう)と婚儀を

結ぶ。

秀忠の正室夫人のお江与

(お江)と子(娘)は、1599年(慶

長4年)頃まで、豊臣氏の人質とし

て、畿内(きない)の大阪や伏見

の徳川屋敷に居住する。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1598年 ● 1598年(慶長3年)の豊臣秀吉

(慶長 3年) 死去後、京(都)の伏見城(豊臣

秀吉築・前期木幡山伏見城)を、

徳川家康が、豊臣氏大老として、

政務居城(1598年ー1599年

9月)とし、入城する。

● 家康の側室夫人達は、伏見城

に移る。

■ 1599年頃 ● 1599年(慶長4年)頃に、徳

(慶長 4年) 川秀忠の正室夫人のお江与(お

えよ、お江(おごう))と子(娘)が、

豊臣氏の人質から解放され、

畿内(きない)の大阪や伏見の徳

川屋敷から、江戸城の大奥に移

る。

■ 1603年 ● 徳川 家康 (とくがわ いえやす)

(慶長 8年) が、 征夷大将軍となり、江戸に

幕府を開き、江戸幕府(1603年

〜1867年)が樹立される。

● 家康が、江戸幕府の初代将軍

(将軍在任:1603年〜1605年)

となる。

● 家康の初代将軍時の、江戸城

の大奥の監督者(大奥の実務の

実権を握る人)は、 家康世子の

徳川秀忠の乳母(うば)の大姥局

(おおばのつぼね、生没年:152

5年〜1613年))である。

● 家康の初代将軍時、家康の側

室夫人たちは、家康と共に、政務

居城の伏見城( 家康築・後期・木

幡山伏見城)に居住する。

■ 1605年 ● 徳川 秀忠 (ひでただ、将軍在

(慶長10年) 任:1605年〜1623年、家康の

三男)が、 江戸幕府の第2代将

軍となる。

大御所(お おごしょ、引退後の

将軍)の徳川家康が、生きている

間、江戸幕府の政治の実権をもつ。

● 秀忠の2代将軍時、秀忠正室・

お江与(お 江)が、 大奥の最高

権力者となる。

また、秀忠・乳母の大姥局(お

おばのつぼね、生没年:1525年

〜1613年)が、 江戸城の大奥

の監督者(大奥の実務の実権を

握る人)となる。

● 秀忠の2代将軍時、大御所とな

った徳川家康の側室夫人たちは、

1605年から1607年まで、家 康

の政務居城の伏見城(ふしみじょ

う、家康築・後期・木幡山伏見城)

に居住し、1607年から1616年

まで、家康の政務居城の駿府城

(すんぷじょう)に居住する。

■ 1618年 ● 徳川家光・生母のお江与(おえ

(元和 4年) よ、お江(おごう)) と、 家光・乳

母 (うば)のお福(おふく、春日局

(かすがのつぼね))が、 大奥法

度(おおおくはっと)を定める。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1623年 ● 徳川 家光 (いえみつ、将軍在任:

(元和 9年) 1623年〜1651年、秀忠のニ男)

が、 江戸幕府の第3代将軍となる。

大御所(お おごしょ、引退後の将

軍)の徳川秀忠が、生きている間、

江戸幕府の政治の実権をもつ。

● 徳川秀忠の長男で、家光の腹

違いの兄は早世する。

● 家光の3代将軍時の、江戸城の

大奥の監督者(大奥の実務の実

権を握る人)は、 家光乳母(うば)

のお福(おふく、春日局)であり、

お福(春日局)死後は、お万(おま

ん)である。

● お福(春日局)は、町でスカウト

した、お楽(おらく、後の徳川家綱

(いえつな)生母)、 お夏(おなつ、

後の徳川家宣(いえのぶ)祖母)、

お玉(おたま、後の徳川綱吉(つな

よし)生母)、の3人の体の(じょう

ぶ)丈夫な町娘を大奥に入れる。

それら3人の町娘は徳川家光

のお手付きとなり、それぞれ家光

の男子を産む。

■ 1651年 ● 徳川 家綱 (いえつな、将軍在任:

(慶安 4年) 1651年〜1580年、家光の長男)

が、 江戸幕府の第4代将軍となる。

● 家綱の4代将軍時の、江戸城の

大奥の監督者(大奥の実務の実

権を握る人)は、家綱・乳母の矢島

局(やじまのつぼね)である。

■ 1680年 ● 徳川 綱吉 (つなよし、将軍在任:

(延宝 8年) 1680年〜1709年、家光の四男)

が、江戸幕府の第5代将軍となる。

● 綱吉の5代将軍時の、大奥の最

高権力者は、 綱吉・生母の桂昌

院(けいしょういん、お玉(おたま))

である。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1709年 ● 徳川 家宣 (いえのぶ、将軍在任:

(宝永 6年) 1709年〜1712年、家光の孫)が、

江戸幕府の第6代将軍となる。

● 家宣の6代将軍時の、大奥の最

高権力者は、 家宣の正室夫人の

熙子(ひろこ、天英院(てんえいい

ん))である。

■ 1713年 ● 徳川 家継 (いえつぐ、将軍在任:

(正徳 3年) 1713年〜1716年、家宣の四男)

が、 4歳位で、江戸幕府の第7代

将軍となる。

● 家継の5代将軍時の、最初の17

13〜1714年の間、大奥の最高

権力者は、 家継生母の月光院

(お喜世)(げっこういん(おきよ))

であり、月光院(お喜世)付御年寄

(おとしより、大奥上級幹部)の絵

島(えじま)が、大奥の監督者(実

務の実権を握る人)であった。

● 1714年(正徳4年)の江島生島

事件後は、 月光院(お喜世)は

面目を失い、絵島は失脚、配流

(はいる)となり、家継の7代将軍

時の、1714年(正徳4年)〜17

16年(正徳6年)の間、大奥の最

高権力者は、 6代将軍・家宣・正

室夫人の熙子(天英院)となる。

■ 1714年 ● 絵島生島(えじまいくしま)事件が

(正徳 4年) 起こり、 大奥の風紀が粛清される。

1714年(正徳4年)の絵島生島

事件後、月光院(げっこういん、お喜

世(おきよ))は、面目を失い、1714

年から1716年までの間、再び、徳

川家宣・正室夫人の天英院(てんえ

いいん、熙子(ひろこ))が、大奥の

最高権力者となる。

■ 1716年 ● 江戸幕府の6代将軍・徳川家宣

(正徳 6年) (いえのぶ)の正室夫人の天英院

(てんえいいん、熙子(ひろこ))が、

1716年(正徳6年)に、7代将軍・

徳川家継(いえつぐ)死去時、次期

8代将軍に徳川吉宗を指名する。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1716年 ● 徳川 吉宗 (よしむね、将軍在任:

(正徳 6年) 1716年〜1745年、家康の曾孫、

紀州藩主) が、1716年(正徳6年)

に、江戸幕府の第8代将軍となる。

● その後、8代将軍・徳川吉宗の治

世に、 財政再建の名目で、 大奥

の人員が、大幅に縮小される。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1745年 ● 徳川 家重 (いえしげ、将軍在任:

(延享 2年) 1745年〜1760年、徳川吉宗の長

男)が、 江戸幕府の第9代将軍とな

る。

● 家重将軍時代、 家重は、大奥に

入浸(いりびた)りとなる。

■ 1760年 ● 徳川 家治 (いえはる、将軍在任:

(宝暦10年) 1760年〜1786年、家重の長男)

が、江戸幕府の第10代将軍となる。

■ 1787年 ● 徳川 家斉 (いえなり、将軍在任:

(天明 7年) 1787年〜1837年、 吉宗の曾

孫、一橋徳川家当主・徳川治済の

長男)が、 江戸幕府の第11代

将軍となる。

● 家斉将軍時代、 家斉正室夫人の

篤姫(あつひめ、広大院(こうだいい

ん)、薩摩藩出身)が、大奥の権力者

となる。

そして、広大院・篤姫の側近の

花町(はなまち、後に大奥火事で焼

死)が、大奥の監督者(大奥の実務

の実権を握る人)となる。

家斉将軍時代の後半期は、

側室夫人の1人のお美代(おみよ)

が、大奥の監督者(大奥の実務の

実権を握る人)となる。

● 多妻多子の徳川家斉。

徳川家斉は、側室夫人・約40人、

子供・約55人をもつ。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1837年 ● 徳川 家慶 (いえよし、将軍在任:

(天保 8年) 1837 年〜1853年、家斉のニ男)

が、江戸幕府の第12代将軍となる。

● 家慶将軍時代に、 御年寄(おとし

より、大奥上級幹部)の姉小路(あ

ねこうじ)が、 大奥の監督者(大奥

の実務の実権を握る人)となる。

■ 1853年 ● 徳川 家定 (いえさだ、将軍在任:

(嘉永 6年) 1853 年〜1858年、家慶の四男)

が、 江戸幕府の第13代将軍となる。

● 徳川家定将軍時代に、 家定の生

母・本寿院(ほんじゅいん)と家定乳

母(うば)の歌橋(うたはし)が大奥

の最高権力者となる。

また、御年寄(おとしより、大

奥上級幹部)の滝山(たきやま、

御年寄在任:1853年〜1867

年)が、 大奥の監督者 (大奥の

実務の実権を握る人)となる。

● 第13代将軍となった、徳川家定

は体が弱かったため、 次期14

代将軍継嗣(けいし)問題が起こり、

雄藩連合政治を望み次期14代将

軍に一橋慶喜(ひとつばし よしの

ぶ、水戸藩出身・一橋家当主)を

擁(よう)する、一橋派 と、 徳川

氏独裁政治を望み次期14代将軍

に徳川 慶福(よしとみ、紀伊藩藩

主)を擁する、紀州派(南紀派)

とが、対立する (1853年頃〜

1859年頃)。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1858年 ● 1858年(安政5年)12月、徳川

(安政 5年) 家茂 (いえもち、 将軍在任:18

58年〜1866年、 家斉の孫、紀

州藩主・徳川慶福) が、 江戸幕

府の第14代将軍となる。

● 家茂将軍時代、天璋院・篤姫(て

んしょういん・あつひめ、家茂の義

母) と、 家茂・生母の実成院(じ

っせいいん)が、大奥の最高権力

者となる。

御年寄の滝山が、大奥の監督

者(大奥の実務の実権をもつ人)と

なる。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1866年 ● 1866年(慶応2年)12月に、

(慶応 2年) 徳川 慶喜 (よしのぶ、将軍在任:

1866年〜1867年、家康の子孫、

9代水戸藩主・徳川斉昭の七男、

一橋徳川家当主) が、 江戸幕府

の第15代将軍となる。

● 徳川慶喜の大奥改革に、和宮と

共に、天璋院・篤姫は、反対する。

● 慶喜の妻子は、大奥に入らず。

慶喜将軍時代は、天璋院・篤

姫(てんしょういん・あつひめ)と和宮

(かずのみや)が、大奥の最高権力

者となる。

■ 1867年 ● 大政奉還。

(慶応 3年) 1867年(慶応3年)10月に、

江戸幕府は、大政奉還(政権を朝廷

へ返上)を行う。

● 江戸幕府の大政奉還により、江戸

幕府が、名目的に、終焉(しゅうえん)

する。

■ 1868年 ● 江戸城・無血開城。

(慶応 4年) 1868年(慶応4年)4月に、江戸

幕府(徳川宗家)の本城(ほんじょう、

本拠地の城)の江戸城が、無血開城

される。 討幕軍が、江戸城に入場

する。

● 大奥法度は廃止となり、 江戸城の

後宮の大奥は、江戸城・無血開城に

より、消滅する。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

○ 幕末の大奥の実力者の天璋院・篤姫

(てんしょういん・あつひめ、篤姫役:

宮崎あおい)。

○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト。

○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の

書籍販促用PRフォト。

□ 日本史辞典 ・日本語版へ。

#innerpalacedetailedchronology

◆ 江戸幕府 大奥

詳細年表

(えどばくふ おおおく

しょうさいねんぴょう)。

○ 『 では、 江戸幕府・大奥に関係

する出来事を、年代順に、見て

みよう。 』

◆ 江戸幕府・大奥 詳細年表。

□ 大奥 年表

□ 大奥 年表

□ 大奥 年表

■ 当年表は、 大奥(1590年〜1868年)

が存在した時代の詳細年表である。

■ 歴史学の立場から、年代を追って、江戸

幕府・大奥の実像 (歴史的 有名な出来

事には、虚像と実像があるが) を見てみ

よう。

■ 江戸時代については、『 近世日本歴史

年表 』を、 明治時代については、

さい。

■ より理解を深めるために、当年表と近い

時期の日本史辞典の年表 や年代順出来

初期年表、 お江(おごう) 年表、 豊臣

龍馬 年表 』 も参照して ください。

■ 天璋院・篤姫(てんしょういん・あつひめ)

の詳細 な内容に関しては、

『 天璋院・篤姫 ガイドブック 』を参照

してください。

■ 当年表は、 西暦を先に、 その後ろの

( )内に和暦を記載している。

■ 日本の暦。

■ 和暦の、旧暦(太陰太陽暦)

と 新暦(太陽暦)。

■ 日本では、 大化(たいか)元年(西

暦645年)から明治5年(西暦1872

年)まで旧暦(太陰太陽暦)を使用し 、

1873年(明治6年)から現在まで新

暦(太陽暦、現使用のグレゴリオ暦)

を使用している。

■ 日本の太陽暦の採用。

明治新政府の旧暦から新暦への切

り替え。

明治新政府(近代日本政府)は、

近代化のため、旧暦(太陰太陽暦)

の1872年(明治5年)12月2日の

翌日(12月3日)を、 新暦(太陽暦、

現使用のグレゴリオ暦)の1873年

(明治6年)1月1日とした。

■ 当書の日付(年月日)は、 一般の

日本歴史書と同様に、1872年(明

治5年)以前は日本の旧暦(太陰太

陽暦)の年月日を記載し、 1873年

(明治6年)以後は日本の新暦(太 陽

暦、現使用のグレゴリオ暦))の年月

日を記載している。

● TKKI カナヤマ著 和暦ガイドブック。

○ 幕末の大奥の実力者の天璋院・篤姫

(てんしょういん・あつひめ、篤姫役:

宮崎あおい)。

○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト。

○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の

書籍販促用PRフォト。

□ 江戸幕府・大奥 詳細年表の先頭へ戻る。

□ 日本史辞典 ・日本語版へ。

#innerpalacedetailedchronology-1573

◆ 江戸幕府・大奥

詳細年表。

■ 1573年 ● 天正改元。

(天正 元年) 1573年7月28日に、 和暦

の「元亀」(げんき) が、 「 天正」

(てんしょう、天正元年・1573年・

7月28日〜 天正20年・ 1592

年・12月8日) に改元される。

■ 1590年 ● 徳川氏の関東領地換え。

(天正18年) 豊臣秀吉の命(めい、命令)により、

中部地方から関東地方への徳川氏

の領地換えにより、 江戸城が、徳

川氏の本城(ほんじょう、本拠地の

城)となり、 徳川家康の妻子が、

江戸城に移り、 江戸城の後宮の

大奥が誕生する。

● 初めは、大奥は、 徳川氏当主・

将軍の、夫人(正室夫人、側室夫

人)や 元服(成人)前の子が単に

居住する場所であった。

● 徳川家康の2人の正室夫人は

既に死去し、家康の側室夫人たち

や子供たち、家康世子 ・徳川秀忠

の乳母(うば)の大姥局(おおばの

つぼね)が、江戸城の大奥に入り、

家康の側室夫人たちや大姥局が、

交代で、 大奥監督者(大奥の

実務の実権をもつ人)となる。

● 家康の側室夫人たちは、15

98年(慶長3年)まで、江戸 城

の大奥に居住し、それ以後は、

家康が死去する1616年まで、

家康と共に、家康の政務居城

の伏見城、豊臣大阪城・西の丸、

江戸城、駿府城に居住する。

● 一方、家康三男の徳川秀忠

は、1590年(天正18年)に上

洛し、豊臣秀吉に謁見する。

その後、秀忠は、畿内在留の多

い家康に代わり、江戸城で関東

領国の支配に当たり、また、畿内

と関東の往復を繰り返す。

1595年(文禄4年)9月に、

秀忠は、お江(おごう)と婚儀を

結ぶ。

秀忠の正室夫人のお江与

(お江)と子(娘)は、1599年(慶

長4年)頃まで、豊臣氏の人質とし

て、畿内(きない)の大阪や伏見

の徳川屋敷に居住する。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1598年 ● 1598年(慶長3年)の豊臣秀吉

(慶長 3年) 死去後、京(都)の伏見城(豊臣

秀吉築・前期木幡山伏見城)を、

徳川家康が、豊臣氏大老として、

政務居城(1598年ー1599年9

月)とし、入城する。

● 家康の側室夫人達は、伏見城

に移る。

■ 1599年頃 ● 1599年(慶長4年)頃に、徳

(慶長 4年) 川秀忠の正室夫人のお江与(お

えよ、お江(おごう))と子(娘)が、

豊臣氏の人質から解放され、

畿内(きない)の大阪や伏見の徳

川屋敷から、江戸城の大奥に移

る。

■ 1599年 ● 徳川家康が、豊臣氏大老として、

(慶長 4年) 豊臣大阪城・西の丸を、政務居城

(1599年9月ー1600年6月)と

し、入城する。

家康の側室夫人達も、 伏見城

から豊臣大阪城・西の丸 へ移る。

■ 1600年 ● 徳川家康が、1600年(慶長5

(慶長 5年) 年)6月に、豊臣氏大老として、

豊臣大阪城・西の丸を出て、上杉

征伐のため、東国に向かう。

家康の側室夫人達も、豊臣

大阪城・西の丸から出て、東国

に向かう。

■ 1600年 ● 徳川家康が、1600年(慶長5年)

(慶長 5年) 7月に、江戸城に入る (1600年

7月〜9月)。

家康の側室夫人達も、 江戸城

の大奥に入る。

■ 1600年 ● 徳川家康が、1600年(慶長5年)

(慶長 5年) 9月の関ヶ原の戦いに勝利後、

豊臣大阪城・西の丸 を、政務居城

(1600年9月ー1601年3月)とし、

豊臣大阪城に入城する。

家康の側室夫人達も、 江戸城

から豊臣大阪城・西の丸に移る。

■ 1601年 ● 徳川家康は、 落城した伏見城を

(慶長 6年) 再建するため、豊臣大阪城・西の

丸から出て、1601年(慶長6年)

3月に伏見城に入城し再建に着手

し、1602年(慶長7年)に、伏見城

(家康築・後期・木幡山伏見城)を

再建する。 そして、1607年(慶

長12年)まで、伏見城を政務居城

(1601年3月〜1607年)とする。

家康の側室夫人たちも、豊臣

大阪城・西の丸から伏見城に移る。

■ 1603年 ● 徳川 家康 (とくがわ いえやす)

(慶長 8年) が、 征夷大将軍となり、江戸に

幕府を開き、江戸幕府(1603年

〜1867年)が樹立される。

● 家康が、江戸幕府の初代将軍

(将軍在任:1603年〜1605年)

となる。

● 家康の初代将軍時の、江戸城

の大奥の監督者(大奥の実務の

実権を握る人)は、 家康世子の

徳川秀忠の乳母(うば)の大姥局

(おおばのつぼね、生没年:152

5年〜1613年))である。

● 家康の初代将軍時、家康の側

室夫人たちは、家康と共に、政務

居城の伏見城( 家康築・後期・木

幡山伏見城)に居住する。

■ 1604年 ● お江(おごう)が、竹千代(徳川家

(慶長 9年) 光)を出産する。 徳川家康の命

(めい、命令)で、竹千代の乳母(う

ば)として、お福(おふく)が大奥に

入る。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1605年 ● 徳川 秀忠 (ひでただ、将軍在

(慶長10年) 任:1605年〜1623年、家康の

三男)が、 江戸幕府の第2代将

軍となる。

大御所(お おごしょ、引退後の

将軍)の徳川家康が、生きている

間、江戸幕府の政治の実権をも

つ。

● 秀忠の2代将軍時、秀忠正室・

お江与(お江))が、 大奥の最高

権力者となる。

また、秀忠・乳母の大姥局(お

おばのつぼね、生没年:1525年

〜1613年)が、 江戸城の大奥

の監督者(大奥の実務の実権を

握る人)となる。

● 秀忠の2代将軍時、大御所と

なった徳川家康の側室夫人た

ちは、1605年から1607年ま

で、家 康の政務居城の伏見城

(ふしみじょう、家康築・後期・

木幡山伏見城)に居住し、16

07年から1616年まで、家康

の政務居城の駿府城(すんぷ

じょう)に居住する。

■ 1607年 ● 大御所の徳川家康は、江戸幕

(慶長12年) 府の実権をもったまま、政務居

城(1607年ー1616年)を伏

見城(家康築・後期木幡山伏見

城)から駿府城(すんぷじょう)に

移す。

家康の側室夫人たちも、 伏

見城から家康の駿府城に移る。

■ 1611年 ● 大姥局の侍女のお静(おしづ、

(慶長16年) 生没年:1584年ー1635年)

が、2代将軍の徳川秀忠に見

初(みそ)められ、 男子の幸

松 (こうまつ、保科正之(ほし

なまさゆき、会津松平家・初代

当主、会津藩祖、生没年:16

11年ー1672年)を産む。

徳川秀忠は、正室夫人の嫉

妬深いお江与(お江)には、わ

からないように、養育させる。

● 保科正之(幼名:幸松)は、

3代将軍・徳川家光や4代将

軍・徳川家綱を補佐し、江戸

幕府の基盤を強化する。

■ 1613年頃 ● 秀忠乳母の大姥局が大奥を去

(慶長18年) り、お江与(お江)側近の民部卿

局(みんぶきょうのつぼね)と 家

光・乳母のお福(おふく)が、大

奥監督者(大奥の実務の実権を

握る人)となる。

■ 1618年 ● 徳川家光・生母のお江与(おえ

(元和 4年) よ、お江(おごう)) と、 家光・乳

母 (うば)のお福(おふく、春日局

(かすがのつぼね))が、 大奥

法度(おおおくはっと)を定める。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1623年 ● 徳川 家光 (いえみつ、将軍在任:

(元和 9年) 1623年〜1651年、秀忠のニ男)

が、 江戸幕府の第3代将軍となる。

大御所(お おごしょ、引退後の将

軍)の徳川秀忠が、生きている間、

江戸幕府の政治の実権をもつ。

● 徳川秀忠の長男で、家光の腹

違いの兄は早世する。

● 家光の3代将軍時の、江戸城の

大奥の監督者(大奥の実務の実

権を握る人)は、 家光乳母(うば)

のお福(おふく、春日局)であり、

お福(春日局)死後は、お万(おま

ん)である。

● お福(春日局)は、町でスカウト

した、お楽(おらく、後の徳川家綱

(いえつな)生母)、 お夏(おなつ、

後の徳川家宣(いえのぶ)祖母)、

お玉(おたま、後の徳川綱吉(つな

よし)生母)、の3人の体の(じょう

ぶ)丈夫な町娘を大奥に入れる。

それら3人の町娘は徳川家光

のお手付きとなり、それぞれ家光

の男子を産む。

■ 1626年 ● お江 (おごう、お江与、崇源院

(寛永 3年) (すうげんいん)、徳川秀忠正室

夫人、徳川家光生母、生没年:

1573年〜1626年)が、 死去

する。

■ 1643年 ● お福 (おふく、春日局(かすが

(寛永20年) のつぼね)、徳川家光・乳母(う

ば)、生没年:1579年〜1643

年)が、 死去する。

● 1643年(寛永20年)のお福

(春日局)の死後は、 以前家

光に見初(みそ)められ尼僧院

主で還俗した、お万(おまん、永

光院)が、 大奥の監督者(実務

の実権をもつ人、監督期間:16

43年〜1651年)となる。

■ 1651年 ● 徳川 家綱 (いえつな、将軍在

(慶安 4年) 任:1651年〜1580年、家光

の長男)が、 江戸幕府の第4

代将軍となる。

● 家綱の4代将軍時の、江戸城

の大奥の監督者(大奥の実務

の実権を握る人)は、家綱・乳

母(うば)の矢島局(やじまのつ

ぼね)である。

■ 1680年 ● 徳川 綱吉 (つなよし、将軍在

(延宝 8年) 任:1680年〜1709年、家光

の四男) が、江戸幕府の第5

代将軍となる。

● 綱吉の5代将軍時の、大奥の

最高権力者は、 綱吉・生母の

桂昌院(けいしょういん、お玉

(おたま)) である。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1709年 ● 徳川 家宣 (いえのぶ、将軍在任:

(宝永 6年) 1709年〜1712年、家光の孫)が、

江戸幕府の第6代将軍となる。

● 家宣の6代将軍時の、大奥の最

高権力者は、 家宣の正室夫人の

熙子(ひろこ、天英院(てんえいい

ん))である。

■ 1713年 ● 徳川 家継 (いえつぐ、将軍在任:

(正徳 3年) 1713年〜1716年、家宣の四男)

が、 4歳位で、江戸幕府の第7代

将軍となる。

● 家継の5代将軍時の、最初の17

13〜1714年の間、大奥の最高

権力者は、 家継生母の月光院

(お喜世)(げっこういん(おきよ))

であり、月光院(お喜世)付御年寄

(おとしより、大奥上級幹部)の絵

島(えじま)が、大奥の監督者(実

務の実権を握る人)であった。

● 1714年(正徳4年)の江島生

島事件後は、月光院(お喜世)は

面目を失い、絵島は失脚、配流

(はいる)となり、家継の7代将軍

時の、1714年(正徳4年)〜17

16年(正徳6年)の間、大奥の最

高権力者は、 6代将軍・家宣・正

室夫人の熙子(天英院)となる。

□ 日本史辞典・日本語版へ。

#innerpalacedetailedchronology-1714

■ 1714年 ● 絵島生島(えじまいくしま)事件が

(正徳 4年) 起こり、 大奥の風紀が粛清される。

1714年(正徳4年)の絵島生島

事件後、月光院(げっこういん、お喜

世(おきよ))は、面目を失い、1714

年から1716年までの間、再び、徳

川家宣・正室夫人の天英院(てんえ

いいん、熙子(ひろこ))が、大奥の

最高権力者となる。

■ 1716年 ● 江戸幕府の6代将軍・徳川家宣

(正徳 6年) (いえのぶ)の正室夫人の天英院

(てんえいいん、熙子(ひろこ))が、

1716年(正徳6年)に、7代将軍・

徳川家継(いえつぐ)死去時、次期

8代将軍に徳川吉宗を指名する。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1716年 ● 徳川 吉宗 (よしむね、将軍在任:

(正徳 6年) 1716年〜1745年、家康の曾孫、

紀州藩主) が、1716年(正徳6年)

に、江戸幕府の第8代将軍となる。

● その後、8代将軍・徳川吉宗の治

世に、 財政再建の名目で、 大奥

の人員が、大幅に縮小される。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1745年 ● 徳川 家重 (いえしげ、将軍在任:

(延享 2年) 1745年〜1760年、徳川吉宗の長

男)が、 江戸幕府の第9代将軍とな

る。

● 家重将軍時代、 家重は、大奥に

入浸(いりびた)りとなる。

■ 1760年 ● 徳川 家治 (いえはる、将軍在任:

(宝暦10年) 1760年〜1786年、家重の長男)

が、江戸幕府の第10代将軍となる。

■ 1787年 ● 徳川 家斉 (いえなり、将軍在任:

(天明 7年) 1787年〜1837年、 吉宗の曾

孫、一橋徳川家当主・徳川治済の

長男)が、 江戸幕府の第11代

将軍となる。

● 家斉将軍時代、 家斉正室夫人の

篤姫(あつひめ、広大院(こうだいい

ん)、薩摩藩出身)が、大奥の権力者

となる。

そして、広大院・篤姫の側近の

花町(はなまち、後に大奥火事で焼

死)が、大奥の監督者(大奥の実務

の実権を握る人)となる。

家斉将軍時代の後半期は、

側室夫人の1人のお美代(おみよ)

が、大奥の監督者(大奥の実務の

実権を握る人)となる。

● 多妻多子の徳川家斉。

徳川家斉は、側室夫人・約40人、

子供・約55人をもつ。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1830年 ● 天保改元。

(文政13年 ) 1830年12月10日に、和暦の

(天保 元年) 「文政」(ぶんせい) が、 「 天保」

(てんぽう、天保元年・1830年・

12月10日〜天保15年・ 1844年・

12月2日) に改元される。

■ 1837年 ● 徳川 家慶 (いえよし、将軍在任:

(天保 8年) 1837 年〜1853年、家斉のニ男)

が、江戸幕府の第12代将軍となる。

● 家慶将軍時代に、 御年寄(おとし

より、大奥上級幹部)の姉小路(あ

ねこうじ)が、 大奥の監督者(大奥

の実務の実権を握る人)となる。

■ 1844年 ● 弘化改元。

(天保15年) 1844年12月2日に、和暦の

(弘化 元年) 「天保」(てんぽう) が、 「 弘化」

(こうか、弘化元年・1844年・12

月2日〜弘化5年・1848年・2月

28日) に改元される。

■ 1848年 ● 嘉永改元。

(嘉永 元年) 1848年2月28日に、和暦の

「弘化」(こうか)が、 「嘉永」(かえ

い、嘉永元年・1848年・2月28日

〜嘉永7年・1854年・11月27日)

に改元される。

■ 1851年 ● 1851年(嘉永4年)2月に、島津

(嘉永 4年) 斉彬(なりあきら)が、11代薩摩藩

主となる。

□ 大奥 詳細年表の先頭へ戻る。

#innerpalacedetailedchronology-1853

■ 1853年 ● 徳川 家定 (いえさだ、将軍在任:

(嘉永 6年) 1853 年〜1858年、家慶の四男)

が、 江戸幕府の第13代将軍となる。

● 徳川家定将軍時代に、 家定の生

母・本寿院(ほんじゅいん)と家定乳

母(うば)の歌橋(うたはし)が大奥

の最高権力者となる。

また、御年寄(おとしより、大

奥上級幹部)の滝山(たきやま、

御年寄在任:1853年〜1867

年)が、 大奥の監督者 (大奥の

実務の実権を握る人)となる。

● 第13代将軍となった、徳川家定

は体が弱かったため、 次期14

代将軍継嗣(けいし)問題が起こり、

雄藩連合政治を望み次期14代将

軍に一橋慶喜(ひとつばし よしの

ぶ、水戸藩出身・一橋家当主)を

擁(よう)する、一橋派 と、 徳川

氏独裁政治を望み次期14代将軍

に徳川 慶福(よしとみ、紀伊藩藩

主)を擁する、紀州派(南紀派)

とが、対立する (1853年頃〜

1859年頃)。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1853年 ● 1853年6月、アメリカのペリー

(嘉永 6年) 艦隊が日本来航。 開国を要求。

■ 1853年 ● 江戸幕府の老中首座・阿部正弘

(嘉永 6年) (あべまさひろ)が、 挙国的な対策

を立てようと、 開国について、諸

大名や色々な人物に、意見を求め

たため、 これ以後、日本各地で、

外国勢力を武力で追い払うことを

主張する、尊皇(王)攘夷派( そん

のうじょういは) と、 開国し外国

勢力と協力して、先進の西洋文化

を採り入れて国を発展させること

を主張する、開国派(かいこくは)

とが対立する (1853年頃〜18

67年頃)。

■ 1853年 ● 篤姫 (あつひめ、於一(おかつ、

(嘉永 6年) 島津一)が、 島津氏本家の養女

となる。 篤姫は、島津篤子 (しま

づあつこ)と称し、篤姫(あつひめ)

と呼ばれる。

■ 1853年 ● 1853年 8月、江戸幕府の老中

(嘉永 6年) 首座・阿部正弘(まさひろ)と島津

斉彬(なりあきら)の話し合いで、

篤姫(あつひめ)の輿入(こしい)れ

が決まる(内定する)。

■ 1854年 ● 1854年3月、日米和親条約締結。

(嘉永 7年) 日本部分開国。

● 1854年〜1855年に、幕府・老

中首座の阿部正弘は、 欧米列強

の米英露蘭と和親条約を締結する。

■ 1854年 ● 安政改元。

(安政 元年) 1854年11月27日に、和暦の「嘉

永」(かえい)が、 「安政」 (あせん

い、安政元年・1854年・11月27日

〜安政7年・1860年・3月18日)

に改元される。

■ 1856年 ● 1856年(安政3年)11月、篤姫

(安政 3年) (あつひめ、近衛 敬子 (このえすみ

こ、一橋派) が、江戸城・大奥に入

る。

■ 1856年 ● 1856年(安政3年)12月、薩摩

(安政 3年) 藩出身の篤姫(近衛敬子) が、

家定(いえさだ)と婚礼 の式を挙

げ、13代将軍・徳川家定(いえさ

だ)の正室夫人となる。

■ 1858年 ● 1858年(安政5年)6月、日米

(安政 5年) 修好通商条約締結。

● 安政の5カ国条約締結。

1858年(安政5年)6月から9

月まで、江戸幕府・大老の井伊

直弼(なおすけ)は、 勅許(ち

ょっきょ)を得ず、 欧米列強の

米蘭露英仏と不平等な「安政の

5カ国条約」(修好通商条約)を

締結する。 日本完全開国。

■ 1858年 ● 1858年(安政5年)12月、徳川

(安政 5年) 家茂 (いえもち、 将軍在任:18

58年〜1866年、 家斉の孫、紀

州藩主・徳川慶福) が、 江戸幕

府の第14代将軍となる。

● 家茂将軍時代、天璋院・篤姫(て

んしょういん・あつひめ、家茂の義

母) と、 家茂・生母の実成院(じ

っせいいん)が、大奥の最高権力

者となる。

御年寄の滝山が、大奥の監督

者(大奥の実務の実権をもつ人)

となる。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1860年 ● 万延改元。

(万延 元年) 1860年3月18日に、和暦の「安

政」(あんせい)が、 「万延」(まん

えん、万延元年・1860年・3月18

日〜万延2年・1861年・2月19日)

に改元される。

■ 1860年 ● 桜田門外の変。

(万延 元年) 1860年3月、江戸幕府の大老・

井伊直弼(いいなおすけ)が、

江戸城外で、殺害される。

● これ以後、 江戸幕府は公武合体政

策をすすめ、 尊皇攘夷派・急進派

と、 公武合体派・佐幕派 とが対立

する (1960年頃〜1864年頃)。

■ 1861年 ● 文久改元。

(文久 元年) 1861年2月19日に、和暦の「万

延」(まんえん)が、 「文久」 (ぶん

きゅう、文久元年・1861年・2月19

日〜文久4年・1864年・2月20日)

に改元される。

■ 1862年 ● 1862年(文久2年)2月、江戸幕

(文久 2年) 府14代将軍・徳川家茂 と、 孝明

天皇の妹・皇女・和宮の婚儀が為

(な)される (公武合体の政策のた

め)。

■ 1864年 ● 元治改元。

(元治 元年) 1864年2月20日に、和暦の「文

久」(ぶんきゅう)が、 「元治」 (げ

んじ、元治元年・1864年・2月20日

〜元治2年・1865年・4月7日) に

改元される。

■ 1864年 ● 禁門の変(蛤御門の変)。

(元治 元年) 1864年(元治元年)7月に、

禁門の変 (きんもんのへん、蛤御

門(はまぐりごもん)の変)が起こる。

■ 1864年 ● 1864年(元治元年)8月、江戸

(元治 元年) 幕府は、第1次長州征討 (1864

年(元治元年)8月〜12月)を開始

する。

■ 1864年 ● 1864年 (元治元年)11月、 長州

(元治 元年) 藩は、江戸幕府に屈服し、幕府に

対し恭順(きょうじゅん)の 態度を

とる。 1864年(元治元年)12月

に、幕府軍は、 引き揚げる。

■ 1864年 ● 功山寺(こうざんじ)挙兵。

(元治 元年) 1864年(元治元年)12月

15日に、長州藩で、高杉晋作(た

かすぎしんさく)が、奇兵隊を率い

て挙兵する。

その後、高杉晋作は、江戸

幕府に恭順した長 州藩の保守派

(俗論派)を退(しりぞ)け、長州藩

の藩論を、討幕へ転換させる。

● これ以後、日本各地で、 尊皇

(王)討幕派 と 公武合体派・

佐幕派 とが対立する (1864

年頃〜1866年頃)。

■ 1865年 ● 慶応改元。

(慶応 元年) 1865年4月7日に、和暦の

「元治」(げんじ)が、「慶応」 (け

いおう、慶応元年・1865年・4月

7日〜慶応4年・1868年・9月8

日) に改元される。

■ 1866年 ● 薩長同盟成立。

(慶応 2年) 1866年(慶応2年)1月に、薩

長の反幕府政治・軍事同盟の密

約が結ばれる。

● これ以後、日本各地で、尊皇

(王)討幕派 と 公議政体派・

佐幕派 とが対立する (1866

年頃〜1867年頃)。

■ 1866年 ● 1866年(慶応2年)6月、江戸幕

(慶応 2年) 府は、長州藩に対し、第2次長州

征討(1866年(慶応2年)6月〜

7月)を開始する。

● 第2次長州征討で、坂本龍馬は、

長州藩海軍を支援する。

■ 1866年 ● 1866年(慶応2年)7月に、江戸

(慶応 2年) 幕府・14代将軍の徳川家茂(いえ

もち)死去する(病死する)。

第2次長州征討は中止となり、

事実上、失敗し、江戸幕府は、権

威を低下させる。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1866年 ● 1866年(慶応2年)12月に、

(慶応 2年) 徳川 慶喜 (よしのぶ、将軍在任:

1866年〜1867年、家康の子孫、

9代水戸藩主・徳川斉昭の七男、

一橋徳川家当主) が、 江戸幕府

の第15代将軍となる。

● 徳川慶喜の大奥改革に、和宮と

共に、天璋院・篤姫は、反対する。

● 慶喜の妻子は、大奥に入らず。

慶喜将軍時代は、天璋院・篤

姫(てんしょういん・あつひめ)と和

宮(かずのみや)が、大奥の最高権

力者となる。

■ 1867年 ● 1867年(慶応3年)に、大奥の

(慶応 3年) 御年寄(おとしより、大奥上級幹

部)の滝山が、大奥を去る。

滝山は、 4代の将軍時代

(家慶、家定、家茂、慶喜)の大

奥で勤務して、3代将軍時代(家

定、家茂、慶喜)の大奥の監督

者(大奥の実務の実権をもつ人)

であった。

● 滝山は、未婚のため、滝山側近

の奥女中を幼女とし、その幼女

の川口(現・埼玉県・川口市)の

実家に退く。

■ 1867年 ● 大政奉還。

(慶応 3年) 1867年(慶応3年)10月に、

江戸幕府は、大政奉還(政権を朝

廷へ返上)を行う。

● 江戸幕府の大政奉還により、江

戸幕府が、名目的に、終焉(しゅう

えん)する。

■ 1868年 ● 江戸城・無血開城。

(慶応 4年) 1868年(慶応4年)4月に、

江戸幕府(徳川宗家)の本城(ほ

んじょう、本拠地の城)の江戸城

が、無血開城される。 討幕軍が、

江戸城に入場する。

● 大奥法度は廃止となり、 江戸

城の後宮の大奥は、江戸城・無

血開城により、消滅する。

● TKKI カナヤマ著 江戸幕府

大奥ガイドブック。

■ 1868年 ● 明治改元。

(明治 元年) 1868年9月8日に、和暦の

「慶応」(けいおう) が、「明治」 (め

いじ、明治元年・1868年・9月8日

〜明治45年・1912年・7月30日)

に改元される。

□ 日本史辞典 ・日本語版へ。

『 あなたのハートには

何が残りましたか? 』。

以 上。