papyrus パピルス papyrus

パピルスはカミカヤツリグサです。カヤツリグサ科の多年草です。

日本のカヤツリグサのように茎は三角柱です。パピルスは東ヨーロッパ・アフリカに分布しています。

古代エジプトでは茎から紙状のものを作りました。

パピルス(papyrus)がpaper(紙)の語源であることは良く知られています。

パピルス(紀元前3000年頃から)から羊皮紙・パーチメント(紀元前2世紀頃から)、

中国での紙の発明(105年頃)へと続きます。

パピルスは紙と違って折りたたんだり出来ないなどの不便はありましたが、

人間の記録へのあくなき好奇心には充分でした。

パピルス以前は、葉、粘土板、石刻、竹簡、木簡、布帛などなどがありました。

パピルスは、「紙」の語源ですが、「紙」とは呼ばれていません。

パピルスの茎の髄をたてに薄く削いで、縦・横・縦に重ね合わせて乾かし、一枚に仕上げたものです。

「紙」は、繊維を水などに分散させて、すくい上げて一枚に仕上げたもの、だからです。

書写材料としては、色んな条件がありますが、原料には再生産の高い物が良いはずです。

動物の皮よりは、植物繊維の方が利用には有利です。

植物でも、成長に年月を要する樹木よりは、草のほうが良いはずです。

近年は、合成樹脂の紙?もあります。

また、電子書籍として、デジタル世界の書写もありますが…。

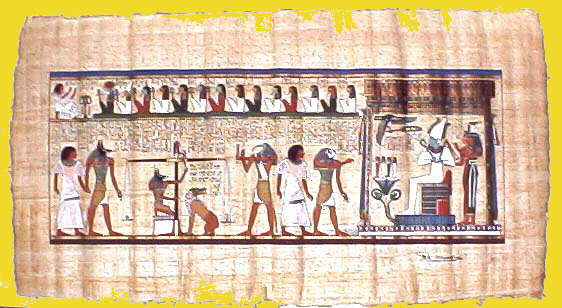

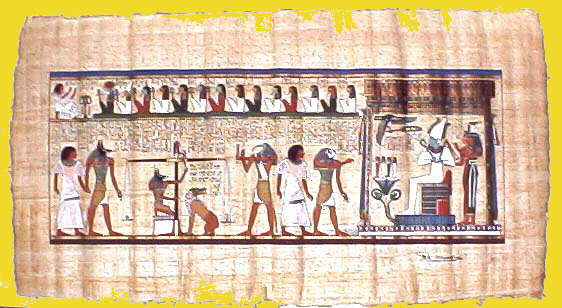

画像は、新しいおみやげ用のものですが、私の木版画講座の受講生のKさんから頂いたものです。

エジプト旅行の際に入手したものだそうです。

良く見ると、パピルスの繊維が直交しているのが分かると思います。

パピルスは観賞用に日本でも栽培されています。しかし、日本の冬は、戸外では耐えられません。

下図は、日本の園芸店で売られていたパピルスです。

これで高さは約1.5mで、園芸用に小さく改良されているものと思います。

パピルスから紙状の物を作ったエジプトのナイル河流域では、2〜3mに育ちます。

参考図書:「パピルスの秘密」大沢 忍著 1978年初版 みすず書房

|

左図 「カヤツリグサ」

パピルスと同じカヤツリグサ科の一年草です。単なる雑草で、約30cm位の高さになります。遊びで子供が茎を裂いて蚊帳を吊るすようにすることからその名が付けられています。パピルスと同じように茎の断面は三角形です。 |