野々村彰俊 作 複製

「木版画の世界」

|

|

|

| 百万塔(高さ 約21.0cm) 野々村彰俊 作 複製 |

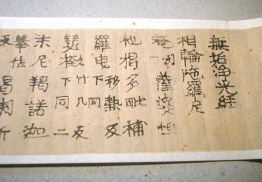

百万塔陀羅尼 巾約5.7cm (相輪陀羅尼) | 相輪陀羅尼 巾約5.7cm 長さ約38.0cm |

木版は、中国に生まれ、日本へは朝鮮半島経由または直接伝わりました。

しかし、今日では、中国と韓国と日本ではその材料・道具・技法には、かなりの違いがあります。

文化は、その気候・風土によって左右され、日本に伝わった木版術は、大いなる変化をします。

材料・道具には、身近に得られるものを利用することで、伝わったものを、いわば自分なりに消化します。

それは新たな発展でもあります。

木版術は、版木・紙・摺り具が出揃うことで可能になります。もちろん刃物・絵具・刷毛も用意されなくてはなりません。紙は後漢の頃、中国の蔡倫によって発明?(改良)されたとあります。

しかし、これらの物を、駆使するための「必要」に迫られることは、なによりも重要です。

東洋でも西洋でも、木版術・印刷術は、まず宗教の経典を作ることで始まります。

旧くは、宗教は文化の中心をなし、科学をも抱合し、美術は宗教のためのものでもあったし、宗教は権力・経済の中枢でした。また宗教は政治権力と深く結びついていました。もしくは、一体のときもありました。

西洋のグーテンベルグは、発明した活字で、最初に「42行聖書」を作っています。

東西でも経典は、筆写に頼っていましたが、その設備と人材と材料に要する費用は、権力のもたらす経済力によってのみ可能なことでした。

製紙・筆写・装飾・着彩・製本と、写経所は盛大であったろう、と思われます。写経生の食事の世話に至るまで、書き記された物が残っています。

東洋の木版術は、チベットあたりのサンスクリットによる経典が、始まりのようです。

やがて、文字だけでなく、木版による印仏(いんぶつ)として、小さな一体の仏像を押印しました。

初期は、版を手に持ってスタンプのように押しました。これでは版の大きさに限度がありました。

やがて、版を下に置いて、墨を刷毛などで塗布し、版に紙を伏せて裏から摺り具(バレンなど)で摺りあげるようになります。

印仏から摺仏(すりぼとけ)へと発展し、図柄の大きなものも可能になります。

木版による(銅版説もある)印刷の最も旧いものの一つが、日本の「百万塔陀羅尼」です。

「百万塔陀羅尼」は、もっぱら世界で最古と喧伝されていましたが、韓国にある「無垢淨光大陀羅尼経」との時代同定に判然としない点があり、今では「最古の一つ・・・」となっているようです。

また、版材に付いては、木版説と銅版説があります。銅版画家のN氏が銅版説なのは面白いと思いました。

しかし、素直に考えてみると、銅版による印刷はほんの近年になってからであり、銅を素材として打ち出しによる像・文字などもあったにしても、

それで印刷されたとするよりも、木版を彫り・摺り上げるのはその後の常道であり、成り行きとして自然な感じがします。

「百万塔陀羅尼」だけが異質に銅版によると考える必要はないように思います。

木版画家の私だからそう考えるのでしようか・・・。

文字は割合と直線的でとてもいい味があります。

小さな版画ですが、四種の経文を異版などもあるにしても、例え10枚の版木としても、版木一枚当たり10万枚を摺っています。

摺り仏方式に版木の上に用紙を乗せ摺り具で摺るという方法では、版木の耐刷力は困難と思います。

印仏方式に、スタンプ台のような所で版木に墨を着けて、用紙の上に押し付けて摺る(押印)方法なら、10万枚は可能となるでしよう。

経文を収める百万塔は、一層の困難を極めたと思います。

複製製作の木工引き物師・野々村彰俊さんのお話では、今日の機械力の轆轤で作っても一人で一日数個だということです。

今と違って機械動力は無く、長切れするハイス鋼も無い頃には、もう一人が手回しで往復回転をさせ、もう一人が削っていきますが、

刃は熱で鈍る事もあり、そのための鍛冶も専任で居たとして、また素材の調達・乾燥などに、大掛かりであったと思われます。

用紙は、その頃すでに官製の紙屋院があって、専門に造紙をしており、百万等陀羅尼経用の分に付いては、充分に用足しできたようです。

いずれにしても、百万塔を百万基製作・陀羅尼を百万枚を摺るというのは、権力・財力に裏付けられた信仰心もあった事と思います。

信仰心から百万塔陀羅尼を寄進することを発願した時、百万という枚数から版材が木では耐刷力が心配、と考えるには、

かって百万に近い枚数を摺ったことがあって、その時の経験から、というのなら、

また版材にいくつかの選択肢があって、その目的に応じて使い分ける事が出来るというのが前提にあれば、銅版説もありましよう。

しかし、木版で先ず摺り始めて、版の磨耗には、版を追加する事での対応でそれ程の困難もないと思います。

押印の場合には、相当の耐刷力があることも事実です。版の磨耗の要因は、刷毛で絵具を塗りこむ場合です。

例えばバレンで摺るのは、和紙が間にあるので磨耗の要因としては少ないでしよう。

ですから、6cm×30cmの版木を持って、布に墨を含ませたスタンプ台状の物に押し当てて墨を着け、

置いてある用紙に版木を持ってスタンプを押すように押印をします。

この押印に依る方法では、版の磨耗はかなり抑えられます。

比較的小さな版木で、細い線の文字とはいえ、押し付けてきちんと刷り上げるのはやはり難しいものと思います。

かすれたり消えかかった部分を補筆する係りも居たと思われます。

木版の場合、摺られた物にはどこかに何か版木の木目の様子が伺われる事もあると思いますが、確認には到っていないようです。

以下ぼちぼち・・・!

○材料 材料に付いては、日本の風土に根ざしたものを使うことが、第一ですが、特殊 な材料に付いては、舶来の物もあります。

植物 植物は、木版画にはもっとも利用されているものです。

版木に付いては、古来からは、山桜材が使われてきました。浮世絵、寺社のお札、など唯一と言えるほどの材です。

山桜材は、堅く、粘りがあり、木目の硬軟の差がなく、大きさも得られるなど、版木としての要件を満たしています。

しかし、彫りの経験を積まなくては、この堅さにはてこずるでしよう。

朴、桂、シナ はずーと柔らかく、彫師ではない私たちには扱い良いものです。

山桜材に較べて柔らかいのは、むしろ 絵具の含みが良いものです。

それでも、朴、桂材は、一枚板としては大きさに限度があり、また高くもありますので、

今では、ほとんどがシナ材の合板を利用しています。

なにしろ合板の大きさは、180cm×90cmですから、大作でも大丈夫です。

しかも、一枚板に較べて安く、反りにも強く、内側の接着剤部分を気にしなければ、使いよい材です。

(山桜・朴・桂・シナ)、和紙(楮紙)、絵具(水彩・油彩)、バレン(本バレン・代用バレン)、

糊(米・小麦粉・わらび粉)、

椿油については、庭に1本植えておくと良いと思います。実の利用で椿油の購入の必要がなくなります。椿の実では油の使いすぎも避けられます。

|

|

2005年9月29日 採取 私の庭の椿の実が盛んにはじけて、 黒い種子が落ちています。 身近な公園などの椿の木に普段から目星をつけておいて、時期には 種子を拾い集めて、硬い外皮を割って 中身を摺りに際して使います。 椿油の購入の必要がなくなります。 11月2日記す:ほぼ弾け終わりました。 また来年のお楽しみですね。 |

動物 刷毛(馬毛・山羊)、筆、絵具(コチニール・セピア・)、

○道具

○技法

|

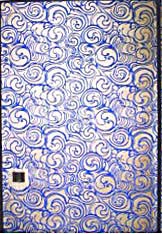

(木版画の実用の例です)

「木版摺りによる襖紙」 |