BAREN バレン・ばれん Baren

バレン・ばれんに付いて、語源は解らないにというのが、本当のところです。

「(広辞苑)ばれん【馬楝・馬連】木版刷の際、版木の上に当てた紙の上をこする用具。

紙を重ねて作った当皮(アテガワ)という皿形の凹みの中に心(シン)を入れて竹の皮で包んだもの。」

馬楝・馬連・波連・馬覧は当て字だろうと思います。世界には、「baren」でそのまま通用しています。

「ばれん」「バレン」「baren」どれでも良いと思います。

ちなみに語源について考えてみました。

○ばれん ねじあやめ(捩菖蒲)の異名。馬蘭(ばれん)。バレン草の根で作った刷毛。

○朝鮮語のマーリョツ(馬のたてがみでつくった摺り具

mal galgi)の転訛ともいわれる。

○バーツ(耙子)ba-zi 中国の摺り具、棕櫚の皮

木版画の楽しみはいろいろな段階に用意されています。描くこと、彫ること、摺ること。なかでも「バレン」は、その摺りの効果を、大きく左右する木版画の重要な道具です。 「バレン」の効き具合と、値段には相関があり、それは材料と手間によって決まります。よい材料の選択と、こまやかな手間は、「本バレン」作りには欠かせません。 「木版画の摺りは大変だ・・・」との、吐息は「バレン」の選択に問題があります。 「本バレン」と「代用バレン」との、作る手間の差・その値段の差は、使う効めに反映し、想いに近い摺り上がりが得られるか・労多くして実り少ないか、に分かれます。 「代用バレン」にも、色々なものが出来ています。なかなかよくできた「代用バレン」もあります。値段の高い代用バレンでは意味がありません。それなら本バレンを手に入れた方が得策です。安価ながら使えるものが良い訳です。本当に良い代用バレンを探しているのなら出会えます。試行錯誤でのみ探し出せるでしよう。

しかし、代用バレンをいくつ集めても、本バレンの比ではありません。本バレンの持つ摺りの効果は、木版画に苦労している人には、使えばすぐにはっきりと解るものではあります。

「代用バレン」については、一章を設けます。

「本バレン」を、使う立場と、作る立場を兼ねる私の、「本バレン」についての、お話しです。

「バレン」は、「縄‐なわ(綱‐つな‐ともいう)」と「当皮」、それを包む「竹皮」とから成り立っています。

「縄」は、同じ真竹でも、包む竹皮とは違った |

|

上・シラタケ 下・マダケ |

「当皮」は、和紙を皿型に糊で貼り合わせて、布を被せて漆で仕上げます。和紙は、楮紙の薄く丈夫なものに、弱いドーサを引き、柿渋を塗ったものを用います。糊は、蕨‐ワラビ‐の根から採取した蕨粉(ワラビデンプン)を煮て、それに柿渋を加えて、よく練り合わせたものを用います。蕨糊は、最強の糊と称され接着力は強く、また、乾くと、小麦の糊のように、再び周囲の湿気を帯びることもありません。布は、本絹の絽を使い、漆を5回ほど塗って仕上げます。和紙を貼り重ねるには、木型を用いるので、まさに張子の要領です。当皮を、爪で弾くと、乾いた、澄んだ、高い音のするものが良品です。小麦の糊などを使ったものは、こもった、濁った、低い音がします。

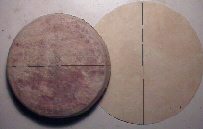

当皮を作る工程(製作・五所) ATEGAWA |

|||

|

|

|

|

| ①和紙に柿渋を塗る | ②紙の目に線を引き、円く切りぬく | ③1枚目は、糊を周囲だけ付けて、木型に貼り込む | ④紙の目を直交させながら蕨糊で貼り込む |

|

|

|

|

| ⑤途中に小さなものも貼り込む | ⑥終わりに、絽布地を貼る | ⑦漆を5回ほど塗る | ⑧乾かして、木型から切り抜く |

「バレン」の種類は、「当皮の大きさ(直径)」と、「縄の太さ」・「編み込みの数」によります。

「当皮」の大きさ(直径)は、約12cm~約15cm位まであり、一般的には13cm~14cmのものが使われます。小径の当て皮は、手の小さな女性か、力を集中する木口木版に向いています。15cm以上のものは、模様が飛び飛びの大きな千代紙などを摺るのに使われました。12cm以下のサイズも、作ることは可能ですが、手で使うことを思えば、あまり小さいものでは手には馴染みにくいことになります。手と道具との関係は重要です。文房具店の数百円のバレンを使っていた人が、本バレンを見て、大きくないとだめなのか、と言ったことがあります。バレンの大きさは、手の延長にバレンがくることを思えば、たなごころに納まる程度でなくてはどの途使いこなせないことになります。

「縄」のサイズ(太い・細い)は、シラタケを裂く幅によって、どのようにも仕上りの太さを加減できます。 細いものは、墨線などの細いもの、小さな色版、薄い紙などに用います。太いものは、広い面を均一に摺りあげる場合など、強い効きを生かして使います。細い細から太い縄までの中間のものは、中色に応じることになります。「縄」の編みこみは、8コ編み、12コ編み、16コ編みとあります。4コ編みの状態で使われることはありません。下表のように、それぞれが細・中・太に作られることになります。いろんな使いみちがあり、また使う人の好みなどによって、さまざまな太さも作られます。

| バレン縄を作る工程(製作・五所) BAREN NAWA | |||

|

|

|

|

| ①元から約27cmを使う | ②5分割する(両端と真ん中部分は,使えない) | ③甘皮をはがす(表皮を使う) | ④細く裂く |

|

|

|

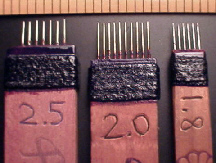

|

| ⑤小綯(こな)い→2コ | ⑥中綯(ちゅうな)い→4コ | ⑦大綯(おおな)い→8コの仕上り | (裂き櫛・3種)目盛は1分 |

|

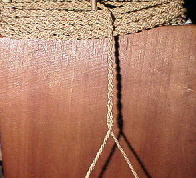

バレン縄のいろいろ |

| ←8コ編み・太縄(太さ直径:約6.0mm) | |

| ←8コ編み・中縄(太さ直径:約5.0mm) | |

| ←8コ編み・細縄(太さ直径:約4.0mm) | |

| ←12コ編み・中縄(太さ直径:約5.5mm) | |

| ←12コ編み・細縄(太さ直径:約4.5mm) | |

| ←16コ編み(太さ直径:約6.5mm) | |

| 左図の目盛りは1cm |

縄の分解図・縄の種類(目盛りは1分=約3mm) |

||

|

|

|

8コ縄(上・4コ。中・2コ。下・2コ) |

12コ縄(上・4コ。下・8コ) |

上・16コ。中・12コ。下・8コ |

「8コ縄=2コ→4コ→8コ」「12コ縄=2コ→4コ→8コ+4コ→12コ」「16コ縄=2コ→4コ→8コ→16コ」

上・中図は、12コ縄の様子で、8コ縄に4コ縄を絡ませてあり、8コ縄に較べて突起(金平糖)の並び方が、単位当り数が増えます。上・右図で見ても、金平糖の並び方は、8コ縄に比べると、12コ縄は密で、16コ縄の金平糖は粗で、細く尖っていることが分かります。8コ縄の効き目を基準とした場合には、16コ縄は、強く鋭く効きます。16コ縄は、よほど細いものを除けば、縄ではもっとも強く効きます。12コ縄は、太さの割には小効(こぎき)がします。この小効きが、木口木版画の摺りに向きますし、愛用される理由です。

| バレンの種類(縄の編み込み数・太さによる) | ||

| 8コ編み | 細 | 細い線。薄い紙。小さな色。(墨版) |

| 中 | 中色。(いくらか応用範囲は広い) |

|

| 太 | 広い面。厚い紙。(ツブシ)(ベタ版) |

|

| 12コ編み | 細 | 墨版から中色まで。 |

| 中 | 雁皮摺りの木口木版画におすすめ。 |

|

| 太 | ・・・8コ編みの太いものでよいだろう・・・ | |

| 16コ編み | 細 | ・・・手間からして、とても高価になり・・・ |

| 中 | ||

| 太 | バレンすじを生かすなど、特殊な使いみちとなる・・・ |

|

「板目木版画」の場合は、まず、8コ編み(縄)の細・中・太の3面を、まず用意すれば、かなりの範囲での仕事には対応できます。それから、12コ編み・16コ編みへと増やすのが良いでしよう。木口木版画には、8コ編みはもちろん使えますが、12コ編みの効き目は特に向いています。

| 当皮の大きさ(直径) | ||

| 小径 | 約12cm~12.5cm | 女性など。 木口木版画。 |

| 並径 | 約13cm~14cm | 13cm(つぶし)~14cm(すみ版) |

| 大径 | 約15cm~18cm | まばらな小さい模様など。(今は、あまり使われない・・・) |

バレンの素材についての比較 |

||

| 縄の材料 | 当皮の素材 | |

| 本バレン | シラタケ(真竹) | 和紙・柿渋・蕨糊・絽(絹)・漆 |

| 代用バレン | 紙紐・たこ糸・針金・ビニール紐・玉鎖・ビーズ玉・ | 合板・ボール紙・プラスチック・アルミ板 |

| その他 | ボールバレン・その他各種 | |

| 五所菊雄のメールアドレス |