Ref.2017.03 2017.2.25

第2北海道エアシステム創立の提案

コミュータービジネス研究所

代 表 矢 島 征 二

1.提案理由

1998年3月北海道エアシステム(HAC)の第1便が飛び立った。 会社創立の主旨は、札幌以外の道内都市を直接往来できるようにして地域の活性化に貢献することを目指して、 開業以来19年北海道内航空網の一端を担当して来た。 しかし、それらの路線は需要が少なく採算をとるのが難しいのも理由の一つと思うが、親会社が日本エアシステム(JAS)から日本航空(JAL)に代わったことで事業形態は相当変わった。 現在のHAC路線網は、創立の主旨よりもANAの道内路線網に対抗するJALグループ路線網の一部を担っていると見た方が実態を言い表しているように思う。 そこからはJALグループの戦略は、将来的にはジェイエア(JAir)によるANAの道内路線網に対抗出来る路線網の構築を目指しているようにも見える。 その理由の一つは日本エアコミューター(JAC)にはSaab340Bの後継機としてATR42-600を選定したのに、HACのSaab340Bには後継機計画を発表していない。 それでHACについてはSaab340Bの退役時には会社自体を清算する意図があるのではないかと憶測している。 しかし道内路線の市場規模はANAとJALが共存できるほどの規模ではないので、JALグループは道内路線を順次縮小する考えもあるようにも伺える。

もし近い将来にHACが消滅すれば、例えば奥尻空港は1,500m滑走路なのでJAirのジェット機は運航出来ないので奥尻線は廃止され、現在通年運航している札幌〜利尻線は、JAirがHACと交代する時はANAと同じ季節運航になる可能性は大きいと思う。 その時はHACの創立主旨である札幌以外の都市を直結する路線の再開などは、期待出来なくなる。 その時北海道は将来にはANA/JALによる札幌中心の路線だけで、離島路線や札幌以外の都市間路線は切り捨てても良いと考えているのだろうか。 この問題を改めて提起し、当所としての対策を提案することにしたい。

2.北海道内路線の現状

北海道内の航空サービスの大部分は、時刻表ではANA codeに含まれて表面には出て来ないANAの子会社ANAウイングスがDHC-8-Q400(74席)により、また季節運航の札幌〜利尻線はBoeing737-500(126席)で提供している。 一方、JALグループはJAirがJAL codeによりCRJ200(50席)を新千歳〜女満別線を、その他の路線はHACがSaab340B(36席)で運航している。 即ちJALグループはJAirとHACの2社により、ANAに対抗する路線網を運用している。 2016年(平成28年)4月ダイヤに於ける両社の運航路線を第1表に示すが、ANAはある程度の需要規模が期待出来る札幌と主要都市間の路線を運航しており、離島路線は利尻線を期間運航しているだけである。 そしてJALグループがANAと直接競合しているのはJAirで運航している札幌〜女満別線だけで、HACは札幌側空港を丘珠空港としてANAとの直接的競合を回避しており、加えて利尻島と奥尻島への離島路線を運航している。 これはHACが元々北海道との第三セクター会社として発足しているので、離島路線の運航はいわば義務的になっていると言えよう。

北海道内路線現況

路線 |

ANA |

JAL/HAC |

備考 |

札幌〜稚内 |

○(DHC-8-Q400) |

||

札幌〜女満別 |

○(DHC-8-Q400) |

○(Embraer 170) |

|

札幌〜中標津 |

○(DHC-8-Q400) |

||

札幌〜釧路 |

○(DHC-8-Q400) |

○(Saab340B) |

|

札幌〜函館 |

○(DHC-8-Q400) |

○(Saab340B) |

|

札幌〜利尻 |

○(Saab340B) |

ANAは夏期のみ運航 |

|

函館〜奥尻 |

○(Saab340B) |

第 1 表

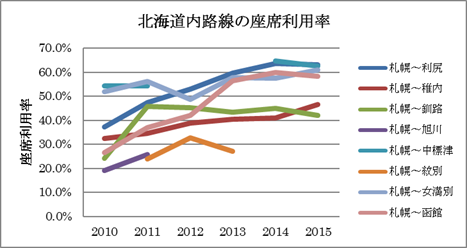

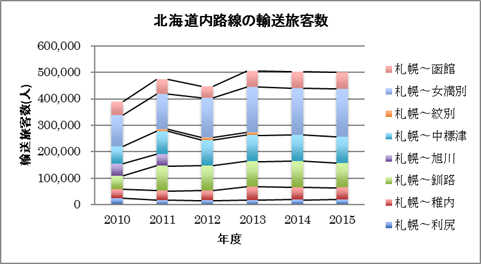

これらの道内路線については、ANAとJALのそれぞれが現在抱えている問題がある。 ANAの問題は道内路線の採算性が問われていると思う。 その理由は第1図と第2図に示すように使用機材に対して需要が少ないことにある。

第 1 図

第 2 図

第1図に見るように、ANA路線の座席利用率は概ね60%以下であり、路線別収支の詳細は分からないがこれでは採算をとるのが難しいと見ても間違いないと思う。 ANAの機材計画によれば、現用のDHC-8-Q400は近い将来にMRJ90(90席と推測)と交代すると見られるが、道内路線の需要は第2図に示すように横ばいであるので、単純計算すれば座席利用率は50%程度に低下し、採算性は現在より悪化すると予想される。

現在道内路線の使用機材は札幌〜仙台線と札幌〜新潟線経由で回航しているが、そこまでして道内路線を維持する価値があるのか疑問である。 現在のところ、ANAは道内路線から撤退するとは言っていないが、その輸送実績から見るとむしろ運航していることの方が不思議なくらいである。 当所は以前の報告でANAは全国ネットワークと言う看板維持のためではないかと推測しているが、少なくとも経済的にはこれらの路線を維持する理由はないと考えられる。 またANAは近年、国際線事業拡張に向かっているので、会社のリソースの有効活用の為に不採算路線から撤退してそのリソースを国際線に回すことも十分考えられる。 従って、いつかはANAが北海道路線から撤退することは予期しておかなければならないと思う。

一方のJALグループの問題は、大きな部分を担当しているHACの高齢化しているSaab340Bの交代をどうするのか決まっていないことにある。 札幌〜女満別線は現在もJAirが運航しているので問題にはならないが、札幌〜釧路線、利尻線及び函館線は物理的にはJAirの機材と交代可能であるが、ANAと競合して迄運航するに足る需要があるとは思えない。 ANAとJALがダブル・トラックで運航出来そうなのは、第2図を見ると札幌〜女満別線だけで現にそうなっている。 その他の路線は現在、36席のSaab340Bの運航だから丘珠空港を使用してなんとか路線を維持することが出来るが、座席数が2倍以上の76席もあるEmbraer 170を投入してやって行けるのかと言う疑問である。 また函館〜奥尻線は奥尻空港の滑走路長が1,500mなのでジェットへの交代は出来ない。

3.地域航空路線の現状と展望

前章で延べたように、札幌起点路線については将来に不安はあるものの現在のところ問題にはなっていない。故に当面問題になるのは、前章で取り扱った路線以外の路線になる。 その対象路線とは、国土交通省統計の「特定本邦航運送事業者以外の事業者」の路線として分類されている。 即ち「地域航空」が運航している路線のことである。 当所の保有している地域航空のデータは1994年度(平成6年度)から2015年度(平成27年度)までであるが、全部で18路線の運航経歴がある。 そのうちデータ収集期間を通して運航している路線はたった1路線、函館〜奥尻線だけでその他の路線は断続的或は短期間しか運航していない。 路線開発の試行錯誤と見ることも出来るが、運航安定性の欠如が需要開発の障害となっていた面も否めない。 2006年度(平成18年度)が近年で最も多い路線数が運航されていたので、第3図に2006年度(平成18年度)から2015年度(平成27年度)までの運航路線を示したが、必ずしも通年運航を意味しているものではない。 図示する関係上、その年度内に一回でも運航実績があれば、その年度は運航有りとして色塗りしている。

また同一空港に向けて新千歳空港と丘珠空港からそれぞれ運航されている場合は、どちらも札幌市周辺の需要をあてにしているので、同一色で塗って同じ市場の需要であることを示して、この検討ではどちらでも共通の「札幌」と言う地名で整理する。 そうして見ると都市区間としては14区間になる。 1998年(平成10年度)からHACの参入により運航路線数が増加したが、それ以前はANA傘下のエアーニッポンネットワークとエアー北海道(ADK)及びJASが道内路線を運航していた。 離島路線の稚内〜利尻及び礼文は2002年度(平成14年度)で廃止されており、函館〜奥尻線は2006年度(平成18年度)からはADKからHACに運航が代わっている。 丘珠〜紋別線は2005年度(平成17年度)だけに運航実績がある。

2006〜2015年度の路線ごとの運航状況

区間 |

区間距離 |

06 |

07 |

08 |

09 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|||||||||

稚内〜利尻 |

93km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

稚内〜礼文 |

101km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

新千歳〜釧路 |

273km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

丘珠〜釧路 |

407km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

新千歳〜女満別 |

354km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

丘珠〜女満別 |

333km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

丘珠〜紋別 |

256km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

新千歳〜紋別 |

182km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

丘珠〜利尻 |

315km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

帯広〜函館 |

340km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

帯広〜新千歳 |

132km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

新千歳〜函館 |

160km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

丘珠〜函館 |

257km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

旭川〜釧路 |

282km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

函館〜釧路 |

437km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

函館〜女満別 |

520km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

函館〜旭川 |

282km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

函館〜奥尻 |

176km |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

第 3 図

第3図に見るように、過去に運航実績のある18路線のうち2006年度(平成18年度)には12路線、都市区間としては10区間に減少し、2015年度(平成27年度)にはわずか4路線に減っている。 そして将来的には、JALグループはJACが運航している高齢化したSaab340BはATR42-600と交代するように手配しているが、HACのSaab340Bの交代については何の手当もされていない。 そこから当所はHACが清算されるのではないかとの懸念を抱いている。 もしHACが清算されるとなると、現在運航している路線のうち、札幌〜釧路線と札幌〜函館線はANAも運航しているので、HACが撤退しても大きな問題にはならないが、札幌〜利尻線の通年運航と函館〜奥尻線は廃止されると見るべきであろう。 HACは今やJALの完全子会社になったのでその立場からすると、札幌〜釧路線、利尻線と函館線はJAirに交代することは物理的に可能であるが、函館〜奥尻線については、JAir保有の機材とは別の1,500m滑走路でも離着陸出来る新機材を導入しなければ路線は維持できない。 北海道はHACの経営権をJALに譲渡した時、離島路線の維持を約束させたという報道を見た記憶があるが、多分それはSaab340Bを運航している間の話であって、専用の新機材を導入してまで維持すると約束したとは思えない。 最終的には、離島路線問題は地元が取り組むしかないと考えるのである。

4.小型機材の導入

ここでは、まず現在のANA/JAL運航路線の将来問題については当面は先送りできると考えているが、DHC-8-Q400より先に交代を迫られているSaab340B問題は今取り組まなければならない問題である。

前述したようにHACのSaab340Bについて後継機は用意されていないが、実は隠れている問題もある。

それはHACがSaab340Bの運航支援について全面的にJACに依存していることである。 それ故JACが保有するSaab340BをATR42-600と交代してSaab340Bの支援体制を無くした時当然HACへの支援体制も無くなると見るべきであろう。 その結果はHACがSaab340Bの運航を継続出来なくなり、HACは廃業するしか選択肢がなくなるのである。 そこでもしSaab340B退役後、ANAとJALが撤退すると予想される離島路線に代替機材を導入するとしたらどんな航空機が必要になるのか。 それを検討するに当り離島路線にだけ少数機を導入するのは将来の維持を難しくするので、第3図に掲げた路線のうちで将来性のありそうな路線ともあわせて運航する体制を前提として検討することにする。 その結果を第2表に要約する。

低需要路線の評価

路 線 |

評 価 |

判 定 |

稚内〜利尻 |

1994〜2002年の9年間に平均凡そ7,100人の実績がある。 |

使用機材により路線再開 |

稚内〜礼文 |

航空旅客数の実績でも3,000人台、船舶便でも1時間55分。 |

需要不足、路線再開は不適 |

札幌〜紋別 |

1994年以降2年だけ夏期運航したが、東京〜紋別線は通年運航。 実績から通年運航を想定すると年間10,000人の需要を予測。 |

使用機材により路線再開 |

帯広〜函館 |

過去にエア・トランセが運航したが、最大でも8,300人程度の需要。 |

需要不足、路線再開は不適 |

帯広〜新千歳 |

この区間はJRが約2時間40分、1日5往復の運行。 |

需要不足、路線再開は不適 |

旭川〜釧路 |

HAC10年間運航の平均年間旅客数は10,000人強。 |

使用機材により路線再開 |

旭川〜函館 |

HACの通年運航13年間の平均年間旅客数は18,600人強。 |

使用機材により路線再開 |

札幌〜利尻 |

HACの通年運航4年間の平均年間旅客数は14,600人強。 |

HAC撤退後は参入の余地 |

函館〜釧路 |

HACの通年運航11年間の平均年間旅客数は14,600人強。 |

使用機材により路線再開 |

函館〜女満別 |

HACの通年運航7年間の平均年間旅客数は11,100人強。 |

使用機材により路線再開 |

函館〜奥尻 |

路線開設以来年間旅客数はほぼ10,000人を保持 |

HAC撤退後は参入の余地 |

第 2 表

第2表の検討で「使用機材により」と言う条件付きで維持出来る路線を挙げているが、「使用機材」としては30席級機は現在生産されて居らず、唯一生産中の50席機ATR42-600は対象路線の予測需要に対して大きすぎるので候補からは除外しなければならない。 その結果、入手可能性と第2表に示した投入路線の市場規模を勘案すると、19席機しか選択の余地はなさそうである。 19席機は現在もDornier 228-200とViking Air DHC-6-400が生産中である。 過去に於いて道内航空路線に19席機が投入されたのはADKがDHC-6-300を2006年(平成18年度)3月まで運航していたが、それ以後はない。 19席機の年間輸送可能旅客数は、1往復/日の運航で凡そ1万人で、第2表に掲げる路線の需要規模に対しては十分な輸送能力がある。

19席機の問題の一つは、客室与圧を装備していないため巡航高度を12,000ft以下とする必要があることである。 道内路線で高い運航高度が要求されるのは大雪山越えと日高山脈越えと見るが、航空図によると非与圧機が運用可能な航空路では最低運用高度が大雪山越えでは10,000ft、日高山脈越えでは9,000ftで、なんとか非与圧機でも運用が可能な範囲である。 それで第2表に掲げる路線に要求される最低運用高度を調べて見ると第3表のようになった。 なお札幌側空港は丘珠空港を想定した。

開設路線の想定経路と最低運用高度

路 線 |

想定経路と最低運用高度 |

判 定 |

稚内〜利尻 |

海上飛行、特に指定なし |

運用可能 |

札幌〜紋別 |

丘珠-7,000ft-神楽-8,000ft-紋別 |

運用可能 |

旭川〜釧路 |

旭川-10,000ft-女満別-7,000ft-釧路 |

運用可能 |

旭川〜函館 |

旭川-7,000ft-新千歳-6,000ft-函館 |

運用可能 |

札幌〜利尻 |

札幌-7,000ft-留萌-9,000ft-手塩-4,000ft-稚内-指定なし-利尻 |

運用可能 |

函館〜釧路 |

函館-7,000ft-鵡川-9,000ft-帯広-5,000ft-釧路 |

運用可能 |

函館〜女満別 |

函館-7,000ft-鵡川-9,000ft-帯広-6,000ft-女満別 |

運用可能 |

函館〜奥尻 |

函館-5,000ft-奥尻 |

運用可能 |

第 3 表

素人の検討なので、実行に際しては専門家の検証が必要であるが、なんとか飛べる可能性はありそうである。

それで非与圧式の19席級機が使用可能として、その得失を整理して見よう。

19席級機の得失

長所 |

短所 |

|

|

第 4 表

なお非与圧機の運用では運用高度の外に、上昇下降の際にも制限がある。 非与圧機は乗客の快適性を維持するために、具体的に言えば上昇・下降の際に耳が痛くならないように上昇或は下降速度を500ft/min以下とする必要もあり、従って短距離区間では要求されても高い巡航高度が取れない区間もあるかも知れない。 なお、これらの19席機2機種については、国内でも新中央航空が都下調布空港を基地として伊豆諸島路線をDornier228-200で運航しているし、第一航空がViking Air DHC-6-400を那覇〜粟国線を運航している(現在は運休中)。

5.低需要路線の運航

以上の検討から、低需要8区間にも路線開設の可能性があると見るが、それだけの路線網は札幌中心の路線と函館中心の路線に二分されるので、機材回航のために札幌〜函館間も運航する必要がある。

その場合札幌〜函館線は札幌側空港を丘珠空港とすれば、近年の実績から86,000人規模の需要が期待出来る。 この区間の運航高度も丘珠-5,000ft-栗山-7,000ft-新千歳-6,000ft-函館なので問題ない。 将来的には800m滑走路で運用出来る性能を活用して丘珠〜礼文線なども可能性がありそうである。

路線運航諸元

路 線 |

区間距離 |

所要時間 |

年間推定需要 |

往復/日 |

備考 |

稚内〜利尻 |

93km |

25分 |

7,100人 |

1.0 |

|

札幌〜紋別 |

256km |

50分 |

10,000人 |

1.2 |

|

旭川〜釧路 |

282km |

75分 |

10,000人 |

1.2 |

|

旭川〜函館 |

282km |

75分 |

18,600人 |

2.2 |

|

札幌〜利尻 |

315km |

85分 |

14,600人 |

1.8 |

北海道エアシステム撤退後に参入 |

札幌〜函館 |

257km |

50分 |

86,000人 |

10.3 |

回航路線、需要は現在水準を維持 |

函館〜釧路 |

437km |

125分 |

14,600人 |

1.8 |

|

函館〜女満別 |

520km |

145分 |

11,000人 |

1.3 |

|

函館〜奥尻 |

176km |

45分 |

10,000人 |

1.2 |

北海道エアシステム撤退後に参入 |

合計 |

|

|

181,900人 |

22.0 |

|

第 5 表

これらの路線を19席機で運航した場合の諸元を第5表に示す。 なお運航する便/日は、1往復/日で年間を運航して座席利用率を60%と想定した場合の運航便数とし、最低でも1便/日は運航するようにしている。 なお少数以下の便数は期間運航を表している。 その結果、必要機数は1機の稼働を4往復/日と見積もれば、合計運航便数は22.0往復なので6機は必要になる。 また季節運航が全て休止した場合を想定すると、合計運航便数は19往復/日になるので必要機数は5機となる。 すると需要閑散期には1機余裕がでてくるが、それは整備引き当てとすれば良く、むしろこの余裕は運用上必要である。

ちなみに東京都は新中央航空がDornier228-200、1機購入するに当たり、2016年度(平成28年度)予算に7億2,000万円(予備部品込み)を計上しているので、1機では43億2千万円になる。

6.19席機の事業母体

これ迄の検討で19席機6機にて9路線、最大22.0往復/日とする事業計画にしたが、それで事業として成立するかについては、この報告では数字としての予想が出せるに至っていない。 そこで事業として成立させる為に必要なことを定性的にではあるが研究して見る。 まず事業母体だが既存の航空会社が引き受けることは、経緯からして可能性はまったくないと考える。 従って、これらの路線を運営する19席機運航会社は、新たに設立する必要がり、それが本報告の表題になっている第2北海道エアシステム(仮称)である。

次いでどのような会社組織とするかと言う問題があるが、従来の第三セクター会社では資本が集まらないのではないかと懸念する。 そこで考えたのは、運航会社と資産保有会社の分離である。 運航会社は民間の活力と工夫を生かせるように株式会社とするが、それだけでは過去の歴史を見れば企業としてやって行けない。 それで使用航空機の調達コストが大きな負担とならないように、航空機は別会社で保有して運航会社にリースする仕組みを取ることにする。 航空機保有会社は関係地方自治体の出資に加えてクラウド・ファンディングのような資金調達を想定して、特定目的会社(Special Purpose Company)とするのが適当ではないだろうか。 特定目的会社なら構成員は有限責任になり、出資単位も5万円以上の少額出資も可能である。不足する航空機調達資金は社債発行等の手段により調達する。 特定目的会社の出資者は必ずしも経営に参加する必要はなく、利益配分も例えば個人投資家には手厚くするようなことも可能なので、地域の個人投資家の資金も集めやすくなるのではないかと予想している。 特定目的会社は会社構成が小さくて済むので、この仕組みにより商業リース会社からのリースよりもリース料を圧縮出来る可能性が出て来る。

7.運賃の設定

事業母体を運航会社と資産を保有する特定目的会社として創立したとして、この会社の運営で予想されることは、ANAやJALなみの運賃設定は難しかろうということである。 この会社の使用機材が大手航空会社のそれより明らかに格下の飛行機であることは間違いなく、大手航空会社の路線とは直接競合しなくてもイメージの低さにより需要の顕在化が難しい可能性はある。 従って、少なくとも定着する迄は割安感を出せる運賃水準であることが必要であろう。 使用を想定する丘珠空港は札幌市内に近く、市内からの交通費も210円で、市内から新千歳空港迄のJR運賃1,030円より820円も安いが、航空旅客はあまり空港迄のアクセス費用に関心は高くないようなので、運賃そのものを安くすることが必要であると考える。

それで、運賃の割安感を出す為には感覚的にではあるが、2,000円くらいは下げる必要があると感じており、その感覚で設定すると第6表のようになる。 なお、比較する大手航空会社の通常運賃は、ANA/JALの道内路線通常運賃を区間距離に対して標準化したものである。 これで、新会社の採算は維持出来るのかと言うことであるが、運航費の安さ、客室乗務員が不要などの外に、小型機会社としての低い固定費や人件費の安さなどで達成出来るのではないかと思う。 なお第5表の年間推定需要と第6表に掲げた運賃にHACに於ける実績運賃収納率(通常期運賃に対して61%)を乗じて旅客収入を試算すると、年間20.89億円の収入になり、これは1機当り3.48億円の収入なので採算が取れるのではないかと考えている。 参考迄に挙げると2015年度(平成27年度)の新中央航空のDornier 228-200の1機当りの旅客収入は2億3,300万円、HACのSaab340Bでは8億2,500万円でこれを19席機に換算すると4億3,500万円になるので、なんとか採算は取れそうである。

運賃の設定

路 線 |

区間距離 |

設定運賃 |

大手運賃 |

運賃差 |

備考 |

稚内〜利尻 |

93km |

12,800円 |

14,800円 |

2,000円 |

|

札幌〜紋別 |

256km |

18,600円 |

20,600円 |

2,000円 |

|

旭川〜釧路 |

282km |

19,500円 |

21,500円 |

2,000円 |

|

旭川〜函館 |

282km |

19,500円 |

21,500円 |

2,000円 |

|

札幌〜利尻 |

315km |

22,700円 |

24,200円 |

2,000円 |

大手運賃は北海道エアシステムの運賃 |

札幌〜函館 |

257km |

16,800円 |

18,800円 |

2,000円 |

大手運賃は北海道エアシステムの運賃 |

函館〜釧路 |

437km |

25,000円 |

27,000円 |

2,000円 |

|

函館〜女満別 |

520km |

28,000円 |

30,000円 |

2,000円 |

|

函館〜奥尻 |

176km |

14,100円 |

16,100円 |

2,000円 |

大手運賃は北海道エアシステムの運賃 |

第 6 表

- 総括

この報告では、北海道全体の航空網について主として低需要区間を中心に検討して来たが、近い将来には大手航空会社が運航する札幌起点路線についても問題が生ずると思う。 それ故に長期的に考えれば、第2北海道エアシステムの創立は低需要路線の開設よりも将来のANA/JALの撤退に対する準備とも見ることができる。 報道によれば、2016年(平成28年)11月にJR北海道は10路線13区間の維持が困難と発表した。 もしJR北海道がこれら13区間を廃止すると、道央及び道南地域から根室、網走、稚内方面へは鉄道では行けなくなる。 仮定の話だがJR北海道が10路線13区間を廃止し、ANAとJALが道内路線から撤退するとしたら、その時北海道はどう対処するのだろうか。 その時にもし第2北海道エアシステムが存在すれば、それを核として道内高速交通網を構築することができる。 多分、殆どの北海道民はJR北海道の大幅縮小や大手航空会社の道内からの撤退はあり得ないと漠然と考えていることと思う。 しかし、振り返って見れば過去に於いて池北線、広尾線、士幌線などを始めとして多くの鉄道が廃止されている。 航空にしても1994年(昭和69年)以降小型機による路線は延べ19路線も開設されたが、いままで15路線が廃止され、現在はわずか4路線しか運航されていない。 実はこの報告で提案する19席機への回帰は、モデルがある。 ANAは2013年度(平成25年度)まで羽田〜三宅島線を運航していたが、三宅島空港は1,200m滑走路のためDHC-8-300を1機そのためだけに羽田に配置していた。 しかしDHC-8-300は全機退役することになり羽田〜三宅島線を廃止することになった。 そうなると三宅島への航空サービスは無くなってしまうので、東京都の働きかけで新中央航空がDornier 228-200で調布〜三宅島線として運航することになり、現在に至っている。 そこから多少の条件の違いはあつても、北海道への19席機の導入は十分考慮の対象になると思う。 北海道は、将来の道内高速交通網の維持方策について、今から取り組まなければならないと考えるのである。 以上