2020.12.27

北海道内交通の危機

コミュータービジネス研究会

- 始めに

12月25日の朝日新聞夕刊で、「JR北海道へ2021年度から3年間で1,302億円の財政支援をする」ことを国土交通相が表明したとの記事があった。 JR北海道は2018年7月に経営難により鉄道5線区の廃止方針を打ち出し、2020年4月の時刻表で見ると石勝線支線の新夕張-夕張間の1線区が廃止され、そして日高本線の鵡川-樣似と根室本線の東鹿越-新得間が災害によりバスの代行運行となって、これらの線区は事実上鉄道区間としては廃止されたようになっているが、この問題に対する地元自治体との話し合いは一向に進展していない。 それに加えて新型コロナの蔓延問題が発生した。 その結果として世界的に交通需要の激減があり、中でも航空需要の落ち込みが激しいようである。 例えば今年10月の全日本空輸(ANA)の国内路線の輸送実績は、前年同月比で旅客数は58.6%減の146万5313人、有償旅客キロ(RPK)では58.3%減の1,367,709千キロであり、大まかに言って4割減になっている。 最近の日本航空(JAL)の発表では来年1月は国内線全体で16%減便するとのことであるから、航空運送業界は早急に需要が回復するとは見ていないようである。 さらに報道によれば、ビジネス環境もテレワークだのオンライン会議だのと変わって来るようで、需要基盤そのものが変化しつつある。 それを裏付けるニュースとして、ANAホールディングスは最大3,052億円の新株発行による増資、ボーイング777の経年機退役に加えて、来年1月からは賃金の5%引き下げも発表されている。 一方、新型コロナ蔓延問題があるとは言え、JR北海道のような鉄道事業には、都市周辺の通勤通学需要という安定市場がある。 最近話題のテレワーク等の影響はあろうが、一定量の近距離輸送の需要は残るであろう。 その点、航空需要は基本的に長距離区間なので影響は大きい。 これらを重ね合わせると、道内航空路線も何らかの影響は避けられないと思う。 本報告はその影響を予想し、将来への準備についての検討を促すものである。

2.北海道内航空網の将来予測

当所は以前よりANAの道内路線が採算割れしているか、少なくともギリギリの状態にあると見ているが、昨今の経済環境はそれを促進させると予想される。 それで近い将来には、ANAの道内路線からの撤退は現実のものになるのではないか。 今のところANAはそのような意向は発表していないが、だからと言って道内路線は今後も安泰であるとは言えない。 航空法によれば、6ヶ月の予告期間さえおけば、航空会社は意のままに路線廃止ができる。 道内路線の一翼を担っているJALグループの北海道エアシステム(HAC)にしても、今後も路線と便数を現状で維持するとは限らない。 その理由は次のようなことである。

HACは今年の12月ダイヤでは道内に4路線12便/日を運航している。 12便/日の内訳は、Saab340Bで8便/日、ATR42で4便/日である。 なおこのほかに道外の三沢空港へ2便/日をSaab340Bで運航している。 HACは運航業務について、全面的に鹿児島空港に本拠を置く同じグループに所属する日本エアコミューター(JAC)に全面的に依存している。 そのJACはすでにSaab340B全機を退役させている。 またJALグループの再編成方針により、小型機事業はジェイエア(J-Air)に重点を移すことにしたようで、JACは一時はDHC-8-Q400/Saab340Bを合計22機を運航していたが、今はATR42/72、8機にフリートを縮小し、主として鹿児島県下の離島路線を運航するだけになっている。 従ってHACはどこまでSaab340Bの運航についてJACに依存できるのかという問題を抱えている。 さらにHACのATR42の確定発注は2機なので、それで運航できるのは8便/日までである。 そこから予想すれば釧路線と函館線あたりから4便/日を減便しなければならなくなる。 機材が大型化するので、多少減便しても直ちに提供座席減にはならないが、便数減は利便性の低下にはなる。 それでも運航が継続されれば良いが、将来も需要が低迷すれば道内路線の縮小もないとは言えないと思う。 それ故に今からそのような事態が発生した場合の対応を、検討しておくのが良いと考えるのである。 一般的な条件からすれば、HACは道内路線専業であるから、会社が事業停止しない限り、将来も路線は維持されると見られるが、ANAは採算性の悪い道内路線から撤退しても、そのリソースを転用できる余地は本土のどこにでもあると思う。 また使用機材のDHC-8-Q400の経済寿命も終わりに近づいている。 それで地元は対応策をあらかじめ検討しておくことが必要であると考えるのである。

3.取り組むべき課題

以上に述べたように、将来の北海道が抱える道内の長距離区間のための公共交通機関のあり方について検討すべき課題は二つに要約できる。

- 地域における鉄道は輸送サービスしてだけではなく、その存在感は極めて大きく、その存在を軽々に論じることはできず、存続を前提として検討するほかはない。 国の財政支援もあるが、それには付帯的に自立度の向上に努力することが求められている。

- ANAの道内路線は市場規模に対して使用機材(DHC-8Q400 74席)が大きすぎて、実績座席利用率が採算分岐点座席利用率を下回っている可能性があった。 それを今までは内部補助で維持してきたと見るが、今回の新型コロナ禍により採算分岐点座席利用率を下回ることが確実と見られ、加えて内部補助するほどの体力がなくなっている可能性がある。 また使用機材のQ400の経済寿命が終わりに近づいていることも、路線の廃止に良いきっかけとなると考えられる。

JR北海道の問題は、もし国が財政困難を理由に補助金を廃止または減額した時には、どう対応するのかということである。 前述のように国の助成は向こう3年度分については保証されたと見るが、JR北海道が国の財政支援を前提として経営することは、会社としての長期的展望を持つことはできない。 今回の鉄道に対する国の支援は、JR北海道とJR四国に対して検討されているが、2031年度以降は国の支援なしで自立できるよう促すと言う条件がつけられるとのことである。 補助金頼りの経営状態が続くとすれば、災害で鉄道区間が不通になってバスの代行運転になった場合、その状態が定着してしまうことはないのだろうか。

似たような事例をあげると、北海道内のことではないが新潟県と福島県をつなぐJR東日本の只見線がある。 只見線は2011年7月の台風による被害が発生して不通になり、現在も復旧工事は行っているものの、完了予定は2022年上半期となっており、ほぼ11年にわたってバス代行運転が行われることになる。

前記の二つの課題に対する対処は、過去においてはそれぞれを別問題として取り組んできたように見える。 そこで提案したいのは、鉄道と航空を一体として考えて、道内交通については競合をさけて、それぞれが得意な市場を担当して、それぞれの採算性の向上に努めることである。 具体的には鉄道は航空と競合している長距離区間から撤退し、大都市周辺の通勤・通学需要を中心として運行する。 現在の鉄道と航空の競合は、第1表のようになっているが、第1表に見る通り、北海道内5都市について札幌との輸送機関を物理的には航空に集約するのは可能である。 この他の道内の大都市は旭川と帯広であるが、札幌からの鉄道利用による所要時間は旭川が1時間25分、帯広へは2時間35分で、一般的な航空と鉄道の選択の分かれ目は鉄道で3時間以内なので、過去には運航されていた時期もあるが、現在は全て廃止されており、将来もこの状態が続いても問題ないと考えられ、本報告の対象外とする。 ここでまず検討すべき課題は、輸送手段を航空に集約した場合どのくらいの輸送人員になるのかと言うことである。 北海道内路線の航空事業は、過去の実績から見ると路線の区間距離や需要規模などの路線特性が地域航空の範囲であると考えられる。

もし、それが地域航空の輸送能力を超えるような場合は、この問題提起は誤っていることになる。 それで鉄道の需要から、どのくらいが航空へ移転させることができるのかを予測し、それを顕在している航空需要と合わせて、それが地域航空で対処するのが適当な範囲であるのか検証することにする。

鉄道と航空の競合現況

|

札幌〜根室 |

札幌〜釧路 |

札幌〜網走 |

札幌〜稚内 |

札幌〜函館 |

鉄道区間 |

札幌〜釧路〜根室 |

札幌〜釧路 |

札幌〜網走 |

札幌〜旭川〜稚内 |

札幌〜函館 |

特急区間 |

札幌〜釧路 |

札幌〜釧路 |

札幌〜網走 |

札幌〜稚内 |

札幌〜函館 |

普通(快速)区間 |

釧路〜根室 |

|

|

|

|

所要時間 |

6時間59分 |

4時間01分 |

5時間35分 |

5時間23分 |

3時間45分 |

運賃(特急利用) |

11,970円 |

9,990円 |

10,540円 |

11,090円 |

9,940円 |

航空区間(新千歳) |

新千歳〜中標津 |

新千歳〜釧路 |

新千歳〜女満別 |

新千歳〜稚内 |

新千歳〜函館 |

所要時間(往復) |

50分/55分 |

45分/50分 |

45分/50分 |

55分/55分 |

35分40分 |

運賃(通常期) |

21,300円 |

20,000円 |

21,400円 |

21,200円 |

16,600円 |

航空区間(丘珠) |

|

丘珠〜釧路 |

|

|

丘珠〜函館 |

所要時間(往復) |

|

45分/50分 |

|

|

40分/40分 |

運賃(通常期) |

|

22,500円 |

|

|

19,100円 |

註:鉄道区間のデータは、JR北海道のホームページによる。

第 1 表

4.各都市間の鉄道の輸送人員予測と総合輸送人員予測

各都市間の鉄道による流動をJR北海道の実績で調べると、その統計は本線ごとではなくそれを細分化した線区ごとなので、当該都市区間に関係する線区の輸送人員の最小のものを、当該都市区間の鉄道輸送人員として見ることにした。 それを示したのが第2表であるが、その数字には本線両端間と一方が末端線区ではない線区間の流動も含んでいる。

各都市間の鉄道による流動の推測

都市区間 |

札幌〜根室 |

札幌〜釧路 |

札幌〜網走 |

札幌〜稚内 |

札幌〜函館 |

鉄道路線 |

根室本線 |

根室本線 |

石北本線 |

宗谷本線 |

函館本線 |

最小輸送線区 |

釧路〜根室 |

帯広〜釧路 |

上川〜網走 |

名寄〜稚内 |

函館〜長万部 |

推定年度輸送人員 |

|

|

|

|

|

2014年度 |

159,140 |

824,535 |

313,615 |

147,825 |

1,374,225 |

2015年度 |

163,885 |

827,090 |

387,265 |

147,095 |

1,386,635 |

2016年度 |

158,775 |

630,720 |

321,200 |

132,130 |

1,508,910 |

2017年度 |

96,360 |

579,255 |

299,665 |

128,480 |

1,354,880 |

2018年度 |

91,250 |

568,305 |

284,335 |

122,275 |

1,332,250 |

2019年度 |

86,870 |

529,250 |

259,150 |

115,340 |

1,239,905 |

第 2 表

それでJR北海道の平成18年5月16日付の「北海道における鉄道の現状と課題」を参照すると、第2表に掲載した全ての旅客は「優等」、『普通』、「通勤」及び「通学」の4つのカテゴリーに分類されており、その中で航空運賃の負担力がありそうで航空に移転が可能と見られるのは、特急や急行を利用する長距離区間旅客のことと解釈して「優等」旅客である。 そしてその「優等」カテゴリー旅客はJR北海道の資料によれば、全体の10%を占めている。 それで本報告の検討では、「優等」旅客を長距離区間旅客で、経済的に航空に移転可能な需要と見て、第2表の数字の1/10と想定した需要規模が第3表である。

各都市間の鉄道による流動の推測

都市区間 |

札幌〜根室 |

札幌〜釧路 |

札幌〜網走 |

札幌〜稚内 |

札幌〜函館 |

2014年度 |

15,914 |

82,454 |

31,362 |

14,783 |

137,423 |

2015年度 |

16,389 |

82,709 |

38,727 |

14,710 |

138,664 |

2016年度 |

15,788 |

63,072 |

32,120 |

13,213 |

150,891 |

2017年度 |

9,636 |

57,296 |

29,967 |

12,468 |

135,488 |

2018年度 |

9,125 |

56,831 |

28,344 |

12,288 |

133,250 |

2019年度 |

8,676 |

52,925 |

25,190 |

11,534 |

123,991 |

第 3 表

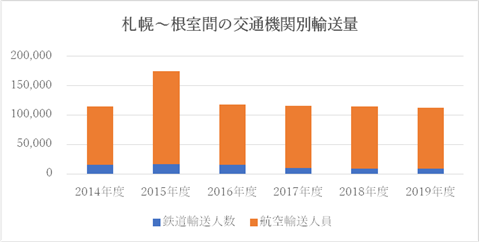

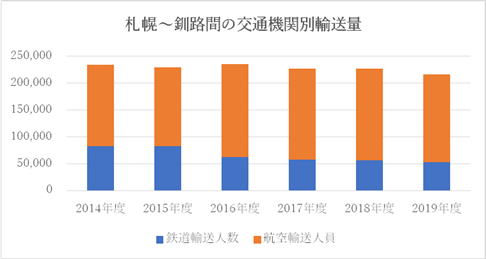

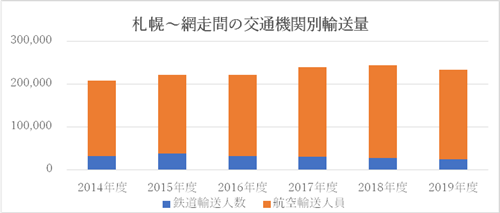

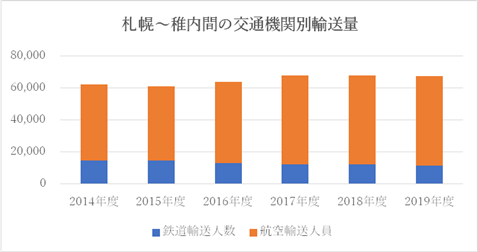

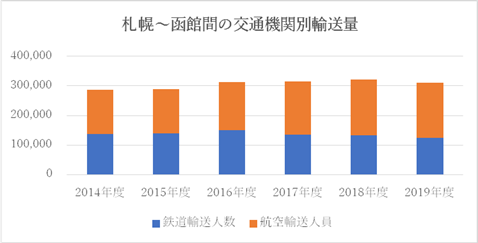

次に過去の各都市間の航空の輸送実績と第3表に掲載した将来に航空に移転できそうな鉄道需要を推定して、鉄道と航空の輸送シェアを図示したのが第1図である。

第 1 図

第1図から航空の計画座席利用率を75%と想定して、札幌〜根室間流動の輸送手段を航空に集約するには、札幌〜中標津線を概ね年間15万人の輸送能力とする必要があると推測される。

第 2 図

第2図から札幌〜釧路間流動を航空に集約すると、前述の札幌〜根室間の例に習えば、航空は概ね年間29万人の輸送能力を準備する必要がある。

第 3 図

第3図から札幌〜網走間流動を航空に集約すると、前述の札幌〜根室間の例に習えば、概ね年間31万人の輸送能力が必要になる。

第 4 図

第4図から札幌〜稚内間流動を航空に集約すると、前述の札幌〜根室間の例に習えば、概ね年間9万人の輸送能力が必要になる。

第 5 図

第5図から札幌〜網走間流動を航空に集約すると、前述の札幌〜根室間の例に習えば、概ね年間44万人の輸送能力が必要になる。

5.鉄道・航空集約後の地域航空の対応

前述の輸送量が地域航空で対処できるか検証する。 その方法として採用できる唯一の機種であるターボプロップ旅客機のATR42(48席)/ATR72(70席)での運航便数を試算する。 計画利用率は75%以下である。

ATR42/72による運航便数設定案

|

札幌〜中標津 |

札幌〜釧路 |

札幌〜女満別 |

札幌〜稚内 |

札幌〜函館 |

計 |

年間流動予測(万人) |

15 |

29 |

31 |

9 |

44 |

128 |

ATR42運航便数/日 |

6 |

11 |

12 |

3 |

17 |

49 |

ATR72運航便数/日 |

4 |

8 |

8 |

2 |

11 |

33 |

第 4 表

第4表から見られる必要機数は、全機をATR42とした場合は12機、ATR72とすれば8機で運航できると推測される。 これで現在のANA、HAC及び多分JR北海道の特急/急行列車のグリーン車旅客の全部を航空で輸送できると考える。 ここで想定できる航空の運営と現行の鉄道との利便性を比較して見る。

鉄道と航空運航の想定利便性比較

|

札幌〜中標津 |

札幌〜釧路 |

札幌〜女満別 |

札幌〜稚内 |

札幌〜函館 |

合計 |

|

鉄道 |

直行特急区間 |

札幌〜釧路 |

札幌〜釧路 |

札幌〜網走 |

札幌〜稚内 |

札幌〜函館 |

|

運行回数/日 |

6 |

6 |

2 |

1 |

12 |

27 |

|

快速区間 |

釧路〜根室 |

|

|

|

|

|

|

運行回数/日 |

下り2/上り1 |

|

|

|

|

2/1 |

|

航空 |

現行運航回数 |

3 |

6 |

6 |

2 |

8 |

25 |

計画ATR42便数 |

6 |

|

|

3 |

|

9 |

|

計画ATR72便数 |

|

8 |

8 |

|

11 |

27 |

第 5 表

航空の計画便数は、原稿の鉄道のサービスを維持するように設定した。 以上に示すように、ATR42で9便/日の運航で必要機数が2機、ATR72は27便/日の運航で必要機数が8機程度と予想される。

5.道内航空の運営母体の想定

前章の第5表で想定したATR42/72、計10機の運営母体としては、ANAが撤退後も北海道に残ると見られるHACを母体とするのが現実的であろう。 なおその場合でもHACはJALグループから離脱する必要はなく、グループに所属することにより得られる営業上、技術上の支援は継続して享受するのが良いと思う。 ただし、HACがJALの子会社であっても、地元地方自治体の保有株式比率を増加する等の手段で、より地元の意向を反映できる環境を整えるべきであろう。 またHACはこれまでに検討してきた都市間路線のほかに、離島路線である札幌〜利尻線と函館〜奥尻線も運航しているので、それも運航することになるので、その引き当てとしてATR42を1機追加する必要がある。 それでここで想定する将来のHACは、ATR42を3機、ATR72を8機運航することになる。 なお、現在HACが運航している札幌〜三沢線の取扱は、新航空会社の判断に委ねたい。 運航基地としては従前通り丘珠空港で良いと思うが、運航便数が増加するので市内から空港までの交通手段については増強する必要があろう。 この構想が実現すると、内地空港から北海道各地の空港への接続は、東北6県の6空港(青森、花巻、秋田、庄内、山形、福島)、新潟空港及び茨城空港から道内の各空港に行く旅客は、新千歳空港から丘珠空港まで地上移動することになるが、量的にはあまり多くないと推測するので、特別な対応は取らない。 その他の本土の空港からは羽田、または伊丹空港経由で直接道内各空港に行くことが可能である。

6.JR北海道の収支改善

この報告による提案は、航空と鉄道関係の再編成によって鉄道の財政事情の改善を図るのも目的のうちであるから、その効果も評価しなければならない。 しかし現実的には「北海道における鉄道の現状と課題」によると、全体旅客の10%でしかない「優等」旅客が収入の66%(490億円程度)を稼ぎ出しており、「優等J旅客を航空に移転すると収入規模は、現在の34%、凡そ250億円までに縮小する可能性がある。

しかし鉄道は比較的短距離区間を高頻度運行する方が効率が良いので、営業を都市周辺の通勤・通学等の需要を中心としたならば、収入規模は小さくなるものの、収支としては改善される見込みがあると思う。 2018年11月8日のJR北海道の発表によれば、2018年4-9月の実績で、JR北海道全路線のうちで札幌圏の運行{(札沼線(桑園〜医療大学)、函館線(札幌〜岩見沢)、千歳・室蘭線(白石〜苫小牧)、函館線(札幌〜岩見沢)}だけが黒字になっている。 そこから、その他の都市についても周辺の通勤・通学等の需要を集めやすいダイヤとして、短距離、高頻度運転とすれば、車両の運用効率等が改善され、収支改善ができると思料する。 ただ、今回の提案では航空は事業を拡大するが、JR北海道は事業が縮小されることになるが、長距離列車は廃止しても、線路は近距離列車のために現状を維持しなければならない。 この不利を少しでも軽減するために、航空の利益を鉄道に還流する仕組みの創設も必要ではないかと思う。 その具体案は、その時の両者のあり方が決まらないと検討のやりようがないので、この問題は先送りにしたい。

7.ANAの道内路線撤退の可能性

本報告はANAの道内路線からの撤退を予想して、それを前提として検討してきたが、もう一つの問題は、それはいつになるのかと言うことである。 それを予想する条件として二つが考えられる。

- 一つは使用機材のDHC-8-Q-400が何時退役するのかと言うことである。 Q400で最も高齢なのはJA 841Aで2003年7月に登録されており、機材の経済稼働寿命を20年程度と見れば、数年内に退役が始まる可能性がある。 そして今までのところ、ANAがQ400の後継機の導入を考えているとの感触は得られていない。 仮にANAが会社のステータスとして全国ネットを維持すると言うことである。Q400の後継機としてATR42/72を導入して道内路線を維持するとしたら、その目的は次の二つにあると考える。 一つは全国ネットをステータスとして維持すると言うことであるが、それは現在の事業環境からは想像しにくい。

- もう一つは道内各空港の旅客・貨物取扱等の支援体制の規模維持による単位コストの低減である。 現在のANAの道内路線に関係する道内空港(新千歳空港を除く)の使用状況は第6表のようになっている。

ANAの道内空港使用状況

|

利尻 |

稚内 |

女満別 |

中標津 |

釧路 |

函館 |

運航路線 |

新千歳〜利尻 (季節運航) |

新千歳〜稚内 |

新千歳〜女満別 |

新千歳〜中標津 |

新千歳〜釧路 |

新千歳〜函館 |

東京〜稚内 |

東京〜女満別 |

東京〜中標津 |

東京〜釧路 |

東京〜函館 |

||

|

|

中部〜女満別 |

|

|

中部〜函館 |

第 6 表

以上に見る通り、道内路線を廃止すると稚内、中標津及び釧路空港は東京線だけで空港ハンドリン

グ体制を維持しなければならなくなり、旅客あたりの空港ハンドリングコストの増加は免れない。 問題は(Q400の後継機導入投資額)対(ステータスの維持+旅客あたりの空港ハンドリングコストの増加防止)と言うことになる。 多分(Q400の後継機導入投資額)の方が遥かに大きい金額になると見られるので、道内路線からの撤退の可能性の方が大きいと思う。 結論として当所は数年以内にQ400の退役が始まれば、道内路線から撤退する公算が大きいと予想する。 加えて今回の新型コロナ禍の影響の大きさ次第で、路線廃止が早まる可能性があると思う。

8.総括

以上に述べたように、近い将来に道内の航空ネットワークは大きく変化する可能性がある。 それを放置しておくと道内の長距離区間の公共輸送サービスは大幅に悪化する。 一方JA北海道の経営危機は、いまだにその活路を見出していない。 いままではそれらを別々の問題として取り組んできたように見ているが、これからはそれらも含めて道内公共交通のあり方はどうあったら良いのか検討しなければならない時期に来ていると思うのである。 道内関係者の叡智を結集することに期待して、本稿を閉じることにする。

以上