Ref.No.2018.10 2018.09.00

北海道内交通網の再編成

コミュータービジネス研究所

- 報告の目的

去る9月6日早朝に発生した北海道胆振地方を中心とする大地震は、その被害の大きさもあるが様々な面で考えさせられた。 一つは北海道電力厚真火力発電所の停止による被害の連鎖である。 単一の大型インフラストラクチャーで社会を支えるのは、順調に機能しているときは効率が良いが、一旦不調になるとその復旧は大変だと言うことである。 第二は、バックアップのない社会インフラストラクチャーである。

多分当該インフラストラクチャーが機能停止することは想定して居なかったのであろうが、今回の震災から得られた教訓は、第一に社会インフラストラクチャーは多少効率が悪くなっても、被害が限定的に出来るように小ブロックとしておいた方が良さそうであると言うこと、第二には出来うれば社会インフラストラクチャーについても、バックアップ機能を用意しておくことではないかと言うことである。

災害とは別次元のことではあるが、JR北海道が多額の営業赤字を抱えていて、現在の鉄道網が将来もそのまま維持できるのかと言う問題提起がなされている。 加えて、道内航空網の大きな部分を運航する全日本空輸(ANA)については、現使用機材のDHC-8-Q400(74席)を近い将来に90席級のMRJ90と交代することが予想されるが、MRJ90は道内路線の需要規模に対して大き過ぎるので、MRJ90にても道内路線の運航を継続するのか現在は不透明である。 47都道府県の中で最大の面積を持つ北海道では、鉄道も航空も無くてはならない交通機関であるので、それらをどのように維持すべきか検討することにした。

- 現在の北海道内地上長距離鉄道路線

現在の北海道内の地上長距離交通機関はJR北海道と長距離バス路線であるが、バス運行は鉄道や航空と違う運用の柔軟性があるので、今回の検討には含めない。 ここで取り上げるJR北海道の長距離区間は、基本的に主要線区に限定されると考えるので、それで鉄道本線を検討対象とする。

JR北海道の主要路線

JR線区 |

本線区間 |

鉄道所要時間 |

航空の並行区間 |

バス運行 |

函館本線 |

旭川〜札幌〜小樽〜長万部〜函館 |

札幌〜函館3:27 |

札幌〜函館 |

札幌〜小樽〜倶知安 |

室蘭本線 |

岩見沢〜苫小牧〜室蘭〜長万部 |

札幌〜長万部 2:06 |

札幌〜伊達紋別 |

|

留萌本線 |

深川〜留萌 |

札幌〜留萌2:03 |

|

札幌〜留萌 |

日高本線 |

苫小牧〜様似 |

札幌〜様似 2:40 |

|

札幌〜様似 |

宗谷本線 |

旭川〜名寄〜稚内 |

札幌〜稚内5:10 |

札幌〜稚内 |

札幌〜名寄 |

石北本線 |

旭川〜北見〜網走 |

札幌〜網走4:22 |

札幌〜女満別 |

札幌〜網走 |

釧網本線 |

東釧路〜網走 |

網走〜釧路3:19 |

|

北見〜釧路 |

根室本線 |

滝川〜帯広〜釧路〜根室 |

札幌〜釧路4:00 札幌〜根室6:10 |

札幌〜釧路 |

釧路〜根室 |

札幌〜中標津 |

釧路〜中標津 |

第 1 表

第1表の鉄道所要時間は代表的なものを掲載し、また乗り継ぎを必要とする区間にあっては、乗り継ぎ時間は算入して居ない。 現在JR北海道は8本の本線を運行しているが、札幌〜函館間の列車は、千歳線、室蘭本線及び函館本線を連結して運航しているので、直接的には航空と対照することが出来ない。

3.北海道内の空港分布

航空網の有効性には、空港の分布状況が大きく関わってくる。 北海道は47都道府県の中で、兵庫県と並んで複数の内陸空港があり、内陸路線の存在する地方自治体である。 その空港分布を第2表に示すが、民間航空の定期便に使用できる空港が13空港あり、その内12空港に定期便が就航している。

定期便が就航していない空港は800m滑走路の礼文空港だけである。 定期便が就航している12空港のうち札幌空港と奥尻空港がプロペラ機用空港であるが、残る10空港はジェット空港として整備されている。 また12空港の中では9空港に道内路線が就航しているが、紋別、旭川及び帯広の3空港には道外への路線しか運航されていない。 また、ただ一つ非公共用飛行場として、トヨタ自動車(株)所有の鹿部飛行場が渡島支庁管内に存在している。

北海道内の民間空港

空港 |

支庁 |

滑走路長 |

就航道内路線 |

備考 |

中標津 |

根室 |

2,000m |

新千歳 |

|

釧路 |

釧路 |

2,500m |

新千歳、札幌 |

|

女満別 |

網走 |

2,500m |

新千歳 |

|

紋別 |

2,000m |

|

|

|

帯広 |

十勝 |

2,500m |

|

|

稚内 |

宗谷 |

2,200m |

新千歳 |

|

利尻 |

1,800m |

札幌 |

|

|

礼文 |

800m |

|

定期便には使用されていない |

|

旭川 |

上川 |

2,500m |

|

|

留萌 |

|

|

空港なし |

|

空知 |

|

|

空港なし |

|

日高 |

|

|

空港なし |

|

胆振 |

|

|

空港なし |

|

新千歳 |

石狩 |

3,000m*2 |

中標津、釧路、女満別、稚内、利尻*、函館 |

利尻線は季節運行 |

札幌(丘珠) |

1,500m |

釧路、利尻、函館 |

自衛隊基地の共用飛行場 |

|

後志 |

|

|

空港なし |

|

奥尻 |

檜山 |

1,500m |

函館 |

|

函館 |

渡島 |

3,000m |

新千歳、奥尻 |

|

鹿部 |

890m |

|

非公共用 |

第 2 表

北海道内の空港は各支庁管内にほぼ満遍なく分布しているが、留萌、空知、日高、胆振、後志の5支庁管内には存在していない。 空知と留萌管内の市民は地域内の交通の便によって旭川、新千歳或いは札幌空港を利用し、日高、胆振及び後志管内は新千歳空港の市場圏と見て良いであろう。 また帯広空港と旭川空港は位置関係から札幌線がないが、紋別空港から札幌線がないのは予想される需要が少ないためと見られる。

- 現在の北海道内航空路線網

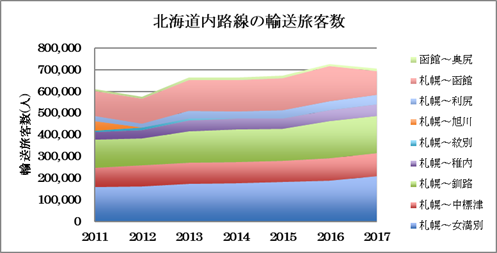

現在の北海道内航空路線網は、実質的に札幌発の女満別、中標津、釧路、稚内及び利尻行きの5路線に函館〜奥尻線を加えた6路線が運行されている。 第1図に2011年度から2017年度の輸送実績を図示する。

なお2013年度までは紋別線が、2011年度には旭川線が運航されていた。

第 1 図

第1図に見るように、北海道内の航空路線は基本的に札幌起点路線だけであり、これは北海道経済の札幌集中を如実に表しているとも言える。 今の所北海道内の航空流動は概ね70万人/年である。

- 北海道内の鉄道と航空の関係

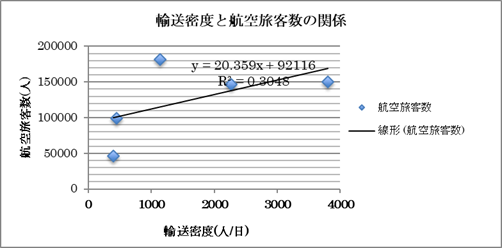

前述の現況から、鉄道と航空の関係のあり方を探って見る。 それには鉄道と航空の輸送量関係が問題になるが、そこで鉄道の輸送量を表す尺度として「輸送密度」を引用することにしたい。 「輸送密度」とは、鉄道の輸送量を表す方程式で、単位は人/日である。

輸送密度(平均通過人員)=(路線の一定期間内の旅客輸送人キロ)÷(路線の営業キロ)÷(営業日数)

第3表に見られるように、区間距離が300km以上で鉄道の輸送密度が概ね400人/日以上ある区間は、鉄道と航空が並行、共存しているが、これらの区間はSaab340B以上の航空機が投入出来る需要が見込めたからであろう。 第2図に航空旅客数と輸送密度の関連を示しているが、サンプルは札幌〜釧路、中標津、女満別、稚内及び函館の5路線なので断定できないが、輸送密度が400人/日程度でも航空路線が成立している。 そこから考えれば、釧路〜網走間、航空路線としての釧路〜女満別線の開設が、そして日高支庁または十勝支庁管内の襟裳岬周辺に空港を建設すれば、札幌〜様似線が開設できる可能性が見えてくる。 帯広〜広尾間はバス運行で2時間23分もかかるので、襟裳岬周辺に空港を建設すると、えりも町に加えて広尾町や様似町も市場圏とすることができる。

北海道の鉄道と航空の関係

路線 |

鉄道区間 |

鉄道区間距離 |

関連航空区間 |

輸送密度(人/日) |

判定 |

宗谷本線 |

札幌〜稚内 |

430.0km |

新千歳〜稚内 |

403 (名寄〜稚内) |

|

根室本線 |

札幌〜根室 |

483.9km |

新千歳〜中標津 |

449 (釧路〜根室) |

|

札幌〜釧路 |

348.5km |

新千歳〜釧路 |

2,266 (帯広〜釧路) |

|

|

丘珠〜釧路 |

|||||

釧網本線 |

釧路〜網走 |

169.1km |

|

513(網走〜東釧路) |

|

留萌本線 |

札幌〜深川〜留萌 |

156.7km |

|

183 (深川〜留萌) |

留萌側に空港なし |

日高本線 |

札幌〜苫小牧〜様似 |

146.5km |

|

298(鵡川〜様似) |

様似側に空港なし |

函館本線 |

長万部〜小樽、但し札幌〜函館として取り扱う |

札幌〜函館 316.7km |

新千歳〜函館 |

3,799(函館〜長万部) |

|

丘珠〜函館 |

|||||

石北本線 |

札幌〜網走 |

408.3km |

札幌〜女満別 |

1,141 (新旭川〜網走) |

|

註:輸送密度は平成27年度の実績

第 3表

更に類推すれば、より小型の機材、例えば19席機を導入すれば、前述から類推して輸送密度が210人/日程度あれば、航空路線として設立するのではないかと考えるのである。

第 2 図

これまでの検討では、様似空港(仮称)以外に新たに空港を建設することが正当化できるほどの投資効果が期待できるところは無さそうで、基本的には既存の空港の活用に軸足を置くのが妥当な取り組みであろう。

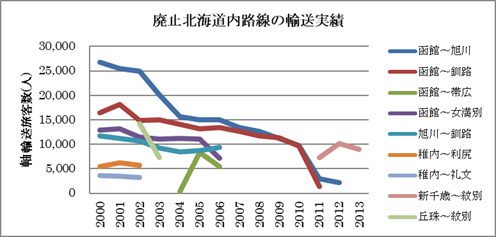

6.過去における航空路線廃止の理由

北海道内航空路線の特徴は、函館〜奥尻線以外は全て札幌起点の路線である。 しかし、過去においてはもっと札幌以外の都市間を接続する路線が運行されていた。 第3図に2000〜2014年度の間の廃止路線の輸送実績を示したが、廃止路線の年間需要はほぼ一万人程度以下の輸送量である。 現在運航している路線では函館〜奥尻線も概ね1万人程度の需要しかないが、これは離島路線が故に廃止されなかったからと見る。

第 3 図

第3図に掲げた廃止路線のうちで鉄道密度のデータと対照できそうな路線を第4表に取り上げた。

廃止路線と関係鉄道の輸送密度

航空区間 |

輸送実績(人) |

輸送密度(人/キロ/日) |

備考 |

函館〜旭川 |

11,252 (2009年度) |

500 (沼ノ端〜岩見沢) |

過去にHACが運航 |

旭川〜釧路 |

10,706 (2002年度) |

152 (富良野〜新得) |

過去にHACが運航 |

函館〜釧路 |

11,365 (2009年度) |

500 (沼ノ端〜岩見沢) |

過去にHACが運航 |

函館〜女満別 |

11,100(2005年度) |

1,141(新旭川〜網走) |

過去にHACが運航 |

函館〜帯広 |

8,328(2005年度) |

4,213(南千歳〜帯広) |

過去にエアトランセが運航 |

札幌〜紋別 |

10,158(2012年度) |

1,141(新旭川〜網走) |

過去にANAが運航 |

第 4 表

前掲の第3表に見るごとく輸送密度が400人/日台の札幌〜稚内線や中標津線が成立しているが、それは札幌起点路線だからと考えられ、札幌以外の都市間路線の開設について航空会社が及び腰であるのは間違いない。 そこから推量すれば、第4表に掲げる函館〜旭川、函館〜釧路、函館〜女満別及び函館〜釧路線は、輸送能力が概ね18,000人/年であるSaab340Bについては需要不足であると判断される。 函館〜帯広線関連の鉄道の輸送密度は高いが、これらの多くは札幌への旅客と推測され、函館〜帯広間の旅客がどれくらい存在するのか不詳である。 なお紋別空港に関しては、羽田〜紋別線は67,999人(2017年度)の実績があるのに、札幌〜紋別線は需要が伸びないのは、紋別空港の需要は主として首都圏からの客であり、道内発生の需要が少ないためと推測する。 これらの路線が廃止された事情から考察すると、Saab340Bより小型の航空機を使用すれば、路線を再開できる可能性が残されていると考えるのである。

7.JR北海道一部線区の廃線への対処

本年7月のJR北海道は、現在の道内鉄道網をそのまま維持できなくなる可能性を発表した。 それ故に、近い将来にもし一部線区の廃線が現実となるならば、長距離区間に於いては航空の重要度は増加すると予想される。 そして、一部の鉄道線区の廃止に対して航空で補完するには、航空には現状より密なる路線網と低需要区間輸送体制の構築が必須条件になると考えられ、それには36席のSaab340Bより小型の機材の導入が不可欠と考える。 それに該当するのが19席航空機であり、19席機の導入により現行区間より低需要の区間の運行が可能になり、更に800m級滑走路空港を利用する路線の開設も可能になる。

そこで鉄道の一部線区廃止問題も併せて考えると、今後の道内交通網の維持は、長距離区間については鉄道と航空を併せた形で解決すべき問題であると思量する。 前掲の第1表と第1図に示すごとく、札幌から道内主要都市への路線はすでに開設されているので問題はないが、今後も札幌一極化を目指すなら別であるが、各地域の均等な発展をを意図するならば、札幌以外の都市間の交通利便性の向上も図るべきであろう。

そこでJR北海道が廃止方針を固め関係地方自治体との協議に入っている5線区については、どのように航空で対応できるのか、第5表に取りまとめる。

JR北海道の廃線線区に対する航空での対処

廃止線区候補 |

鉄道営業キロ |

航空での対処 |

並行バス路線(所要時間) |

石勝線夕張支線夕張〜新夕張 |

16.1km |

航空路線には不適当 |

南清水沢駅前〜新札幌駅前(1:43) |

札沼線北海道医療大学〜新十津川 |

47.6km |

航空路線には不適当 |

新十津川〜札幌(1:28) |

日高本線鵡川〜様似 |

116.0km |

様似地区に空港を建設すれば可能性あり |

札幌〜浦川(3:45) |

根室本線富良野〜新得 |

81.7km |

旭川〜釧路間の流動に対しては対応できる可能性あり |

旭川〜阿寒湖〜釧路(6:35) |

留萌本線留萌〜深川 |

50.1km |

航空路線には不適当 |

留萌〜札幌(2:50) |

第 5 表

JR北海道の当面の廃止線区について航空が直ぐに対応できそうなのは、旭川〜釧路線の再開である。 日高本線関連では、前述したように様似近辺に空港を建設できれば、航空路線が開設できる可能性がある。

留萌本線関連では区間距離が短く且つ輸送密度が低いので、航空による札幌〜留萌線は成立しないと考える。

8.JR北海道の廃線の将来動向

しかし今後予想される問題は、JR北海道の線区廃線が実際にはどのくらい実行されるのかと言うことであり、それによって航空のあり方も変わってくる。 前述のように今年の7月にJR北海道は5線区について廃止方針を固め、関係機関と協議に入っている。 またある報道によれば、JR北海道は廃線の対象となる基準を輸送密度500人未満としていたのを、2,000人未満に引き上げる方向とも言われているので、もしそうなれば廃止線区は大幅に増えることになろう。 第6表にまとめるように輸送密度が2,000人以下の線区は11線区あり、その廃線に現在航空により既に対応出来ている区間は、宗谷本線の札幌〜稚内間、根室本線の札幌〜中標津間、及び石北本線に対する札幌〜網走間の3区間である。 今後廃線計画が進めば、旭川からの区間、旭川〜稚内、旭川〜中標津、旭川〜釧路、旭川〜網走及び旭川〜函館間の航空路線の再開或いは新設の要望が生ずると予想する。 加えて釧網本線が廃線になれば釧路〜女満別線、日高本線が廃線になれば札幌〜様似線(仮称)の開設の要望も出てくる可能性があると思う。 9月6日の胆振東部地震により大きな被害を被った日高本線については、JR北海道が復旧を断念したとの報道もある。 地震災害が発生して鉄道に被害が生じた時は、並行する道路にも被害が及ぶことも十分予想されるので、空港さえ確保できれば中間の鉄道や道路事情に関わりなく運航できる航空の存在価値が増してくると思う。

JR北海道の廃線候補となりそうな線区

路線 |

区間 |

輸送密度(人) |

営業損益(億円) |

長距離区間への影響 |

宗谷本線 |

名寄〜稚内 |

405 |

▲25.44 |

現在札幌〜稚内に航空サービスあり |

旭川〜名寄 |

1,512 |

▲19.19 |

||

根室本線 |

釧路〜根室 |

436 |

▲10.10 |

現在札幌〜中標津に航空サービスあり |

滝川〜富良野 |

460 |

▲10.28 |

滝川〜新得間が廃線になると旭川〜釧路、根室方面への移動に影響がでると見られる。 航空による旭川〜釧路線再開が有効な対応手段となろう |

|

富良野〜新得 |

155 |

▲8.92 |

||

釧網本線 |

東釧路〜網走 |

466 |

▲16.52 |

釧網本線全線が廃止になる可能性あり |

留萌本線 |

深川〜留萌 |

177 |

▲6.47 |

留萌本線全線が廃止候補になる可能性あり |

日高本線 |

苫小牧〜様似 |

298 |

▲15.44 |

日高本線全線が廃止候補になる可能性あり |

函館本線 |

長万部〜小樽 |

675 |

▲20.67 |

現在札幌〜函館に航空サービスがあり、小樽から函館は千歳線経由なので、実質的には小樽〜長万部間のローカル需要のみに影響すると見る |

石北本線 |

上川〜網走 |

1,051 |

▲29.07 |

旭川〜網走間が廃線となる可能性あり |

新旭川〜上川 |

1,489 |

▲19.19 |

第 6 表

第6表に見るごとく、根室本線、宗谷本線、石北本線及び函館本線の一部が廃線となった場合の航空で出来る対応については次のように考えられる。

- 根室本線関連では航空の旭川〜釧路線を再開すれば対応できる。

- 宗谷本線関連では旭川〜稚内線、石北線関連では旭川〜女満別線の航空路線新設により対処できる。

- 留萌本線、日高本線は全線が廃止される可能性があるが、航空サービスで代替しようとするには、留萌地域と様似地域に空港を建設する必要がある。 但し、留萌地域は札幌への交通利便が比較的良いので、現実的に空港建設が必要になるのは様似地域だけであろう。

- 釧網本線の釧路〜網走間は、既存空港を利用して釧路〜女満別線を開設すれば対応できる。

9.19席機の導入

前述したように、過去における道内航空路線の廃止は、HACの現有機Saab340Bでは採算を取れるほどの需要がないことが主たる理由である。 そして近い将来にATR42-600(48席)と交代するとなれば、Saab340の最大輸送力は凡そ21,000人/年であるのに対しATR42では28,000人/年に増加するので、札幌起点の釧路線、中標津線、女満別線、稚内線及び函館線5路線以外は、採算が取れなくなる可能性がある。 それ故に、現在の公表されている機材計画を推進すれば、結果として現路線の維持だけが精一杯で、新路線開設はもとより廃止路線の再開も論外になると予測する。 そうなれば、北海道内に於いて航空サービスを受けられるのは札幌への区間だけになってしまうので、当所はHACフリートにATR42に加えて19席機を導入、運航することを提案したい。 現在航空路線のない区間は、基本的にSaab340Bに対してでも需要が不足している見込みであり、もし廃止路線の再開や更に新路線の開設を企図するならば、19席機の導入しか方法はない。 具体的にはHACのフリートにATR42-600に加えて、現在唯一の生産中の19席旅客機とも言えるDornier 228-200を導入することである。 19席機が一日一往復すれば、年間概ね10,000人/年の旅客を輸送できるので、第4表に掲げた年間概ね一万人の輸送実績のある6路線の再開の可能性が出てくる。

加えて800m滑走路の礼文空港にも定期路線の開設も可能になる。 礼文島には稚内から定員460名のフェリーが、繁忙期には1日4便、冬季でも1日2便が運行していて、観光客の入り込みも多数と見られるので、輸送実績が把握できていないが、札幌〜利尻線に並んで札幌〜礼文線の開設も可能ではないかと考える。

第6表に19席機により運航出来るようになる路線をリストアップした。

19席機による運行を計画する路線

類別 |

区間 |

輸送実績 |

輸送密度(人/日) |

備考 |

再開路線 |

函館〜旭川 |

11,252 (2009年度) |

500 (沼ノ端〜岩見沢) |

|

旭川〜釧路 |

10,706 (2002年度) |

152 (富良野〜新得) |

|

|

函館〜釧路 |

11,365 (2009年度) |

500 (沼ノ端〜岩見沢) |

|

|

函館〜女満別 |

11,100(2005年度) |

1,141(新旭川〜網走) |

|

|

函館〜帯広 |

8,328(2005年度) |

4,213(南千歳〜帯広) |

|

|

札幌〜紋別 |

10,158(2012年度) |

1,141(新旭川〜網走) |

|

|

新設路線 |

釧路〜女満別 |

|

466(東釧路〜網走) |

|

札幌〜様似 |

|

298(苫小牧〜様似) |

要空港建設 |

|

札幌〜礼文 |

|

|

利尻線21,113人(2017年度) |

|

小型化すべき路線 |

函館〜奥尻 |

10,556(2017年度) |

|

小型機使用で複便化が適当 |

第 7 表

Dornier 228-200は、わが国では日本エアコミューター(株)が創立時に使用した履歴があり、現在は新中央航空(NCA)が東京都の伊豆諸島路線で6機を運航しており、その安全性とプロダクト・サポートには問題がないことは実証されている。 なおDornier 228は客室与圧装置を持たないことが問題視されることも予想されるが、客室与圧装置のない航空機で高度12,000ftまでの人員輸送は認められており、北海道内航空路の最低飛行高度で一番高いのは、旭川〜女満別間のV7航空路の10,000ftなので問題なく運用できる。

Dornier 228の導入について実行時に検討すべき課題は、第7表の計画では丘珠中心と函館中心の路線網に二分されているので、接続のため機材回航路線をどうするのかと言うことである。 また運航主基地をATR42とDornier 228の両機種とも札幌に集約するのか、札幌と函館に分離するのかも残された検討課題である。

10.北海道内の長距離区間路線網

以上の検討結果を第8表にまとめる。 現在は札幌を中心とした7区間に航空サービスが提供されているが、今回の検討による構想では5路線が再開され、3路線が新設されるので、合計で15区間に航空サービスが提供されることになる。 なお、この報告で言う札幌とは過去の経緯も踏まえて、使用空港としては札幌空港(丘珠飛行場)を想定する。 Dornier 228-200の使用を計画する路線は9路線なので、各路線に1便/日を運航するとすれば3機程度が必要になる。 その時点でのHACのフリートは、ATR42-600、3機+Dornier 228-200、3機の6機体制になる。 そしてANAが全線で13便/日、JALが3便/日を運航しているので、HACの運航が現在の11便/日から20便/日に拡大されれば、道内航空交通網は相当に密なものになり、航空利用の利便性は向上するはずである。 加えてHACの経営状態も事業規模拡大によるスケール・メリットにより改善されることも見込まれる。

本報告の構想実現後の北海道内の航空路線網

類別 |

区間 |

運航会社 |

使用機材 |

関連鉄道線区 |

判定 |

既存路線 |

新千歳〜稚内 |

ANA |

DHC-8-Q400 |

宗谷本線 |

現状維持が適当 |

新千歳〜中標津 |

ANA |

DHC-8-Q400 |

根室本線 |

現状維持が適当 |

|

新千歳〜女満別 |

ANA,JAL |

DHC-8-Q400 |

石北本線 |

現状維持が適当 |

|

新千歳〜釧路 |

ANA |

DHC-8-Q400,737-800 |

根室本線 |

現状維持が適当 |

|

新千歳〜函館 |

ANA |

DHC-8-Q400 |

函館本線 |

現状維持が適当 |

|

丘珠〜釧路 |

HAC |

Saab340B |

根室本線 |

現状維持が適当 |

|

丘珠〜函館 |

HAC |

Saab340B |

函館本線 |

現状維持が適当 |

|

丘珠〜利尻 |

HAC |

Saab340B |

|

現状維持が適当 |

|

函館〜奥尻 |

HAC |

Dornier 228-200 |

|

機材をD228に交代が適当 |

|

再開路線 |

函館〜旭川 |

HAC |

Dornier 228-200 |

室蘭本線 |

|

旭川〜釧路 |

HAC |

Dornier 228-200 |

根室本線 |

|

|

函館〜釧路 |

HAC |

Dornier 228-200 |

室蘭本線 |

|

|

函館〜女満別 |

HAC |

Dornier 228-200 |

石北本線 |

|

|

函館〜帯広 |

HAC |

Dornier 228-200 |

石勝線、室蘭本線 |

|

|

札幌〜紋別 |

HAC |

Dornier 228-200 |

石北本線 |

|

|

新設路線 |

釧路〜女満別 |

HAC |

Dornier 228-200 |

釧網本線 |

|

札幌〜様似 |

HAC |

Dornier 228-200 |

日高本線 |

様似側に空港建設を要す |

|

札幌〜礼文 |

HAC |

Dornier 228-200 |

|

|

第 8 表

以上に示すように、この構想が実現すれば北海道内の長距離交通機関は、鉄道の本線と航空の二本立てになり、万一の災害時にも航空は比較的復旧が早いので、鉄道輸送に対する有効なバックアップになる。

11.残された課題

ここまで検討で取り残された課題は、道外路線をどうするのかということである。 現在札幌〜三沢線が運航されているが、この路線が開設された理由はこの路線開設がHACの採算性改善に貢献するなどの政策的展望からよりも、札幌〜女満別線をジェイエアの運航に集約するためにHACを撤退させたので、そこからはみ出した機材の使い道に窮したからのように見ている。 しかし、これにはHACの営業地域の範囲はどこまでなのかと言う基本的な問題を含んでいる。 HACの事業拡大のため必要と言う考え方もあるが、過去の経緯からすれば道内地域航空に徹した方が妥当と考える。 地域航空路線は赤字が出た場合、関係地方自治体に助成を求めることが多いが、道外路線の場合道外の地方自治体にも助成を求めるのは無理があると見るからなので、北海道の単独事業とした方が経営に大きな自由度が確保できると考える。

12.HACに期待される取組み

この構想によりHACに求められる取組みは、19席機も加えたフリートを運用しての道内航空交通網の維持と拡充である。 しかし、それに関してもう一つの不透明な将来があるが、それはANAの道内路線が現在使用されているDHC-8-Q400(74席)の退役時にはどうするのかと言うことである。 DHC-8-Q400の後継機は90席級の三菱MRJとなる見込みであるが、このような大型機材を投入できるほど道内路線の市場は大きくないのでANAが道内路線から撤退する可能性は否定できないと思量する。 未だANAの去就は分からないが、もし道内路線から撤退するとなれば、HACがATR42-600の増強によって対処すると予想される。

その場合の必要機数は3機と見積もっている。 HACの事業拡張について予期される問題は、HACが日本航空グループの一員であることにある。 HACがSaab340B以後はATR42により道内路線を維持することはJALグループの方針として固まっていると見ているが、その場合の道内路線とはATR42にて採算の取れる路線に限られると見るのである。 その見地からすれば、運行継続が確実そうなのは札幌起点の路線だけで、函館〜奥尻線は採算がとれる見込みはないので廃止される可能性がある。 留意すべきは、民間企業であるHACは経営が成立する採算性を維持しなければならず、赤字を背負ってまで離島路線を確保すべき理由も義務もないことである。

一方、北海道が北海道全体の経済の発展を望むならば、鉄道と航空による密なる道内交通網の整備は不可欠であると確信する。 そして将来の北海道の人口減とJR北海道の廃線に対処する道内交通網の整備には、ATR42に加えて小型の機材の導入が必要と考えるが、それをJALグループに期待するのは無理がある。

一般的に考えればフリートへの小型機の導入は採算性の低下に直結する恐れがあり、それがJALグループの選択肢にあるとは考えられない。 それ故に、本報告で提案するような構想を純民間企業が採択することを期待するのは、無理がある。 一方では地方自治体にとっては離島路線の確保は避けては通れない課題であるが、その取り組みを純民間企業に丸投げできることは期待できない。 それで、もし本報告で提案するような構想を採択しようとすれならば、再度HACを道策会社としての位置付けに復帰させ、それを商業的事業ではなく北海道の民生政策の一環として取り組むのでなければ、実現出来ないと予想する。

また別次元の提案になるが、空港過疎地である地域に飛行場適地が求められるならば、直ちに定期路線を開設しなくとも800m級滑走路で良いから飛行場を建設して置くのは、災害時への備えとして一考に値すると思う。 そのような地域として、宗谷支庁管内の枝幸町、留萌支庁管内の留萌市、檜山支庁管内のせたな町近辺などは考えられないだろうか。

今や北海道はJR北海道の廃線やANAの撤退が現実のこととなる場合と大きな災害発生時に備えて、あらかじめ対処方策の検討を開始すべき時にきていると思うのである。

以上