Ref.No.2022.01 2022.02.25

国産地域航空機開発の勧め

コミュータービジネス研究所

1.はじめに

最近の日本の航空工業界のニュースの一つは、三菱航空機による三菱スペースジェットの開発中断であると思う。 このプロジェクトは、2008年に三菱MRJとして本格的に開発に着手し、2013年から引き渡しが開始する予定で、一時は全日本空輸(ANA)の25機、日本航空(JAL)の32機も含め400機を超える注文を獲得したとの報道もあった。 ところが開発作業は遅延を繰り返し、初号機引き渡しは実に13年以上遅れて未だに見通しは立っていない。 その間に航空運送業界の環境も新型コロナ禍も発生して大きく変わり、本機の将来見通しは極めて不透明になった。 それ故か2020年12月に三菱航空機はスペースジェット・プログラムを事実上中止するに至り、それで現在日本では国産民間機開発プロジェクトは皆無になった。

ホンダ・ジェットを国産機として挙げる向きもあるかもしれないが、出版物では米国機に分類されている。 一方、我が国の航空運送業界を見ると、ジェイエア(J-Air)、フジドリーム(FDA)及びIBEX(IBX)が、小型ジェット機で運航する長距離小需要路線の拡張が著しい。 使用機の通称がリージョナル・ジェット(地域航空機)であり、また日本の行政上の分類として、リージョナル・ジェットを運航する事業は「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」として、中大型旅客機を運航する定期航空会社とは別事業とされて、プロペラ機を運航する小型機航空会社と同類とされている。 しかし当所はリージョナル・ジェットで運航する事業とブロベラ機で運航する事業は「特定本邦航空運送事業者以外の事業者」として一括りされているが、実態的に別事業であると考える。 路線特性から見れば、リージョナル・ジェット路線は、中大型機を運航する定期航空会社には需要規模が小さい区間を運航する定期航空の補完が実態である。 しかるにプロペラ機を運航する地域航空会社6社-北海道エアシステム(HAC)、新中央航空(NCA)、オリエンタルエアブリッジ(ORC)、天草エアライン(AMX)、日本エアコミューター(JAC)及び琉球エアコミューター(RAC)は、第三セクター及びそれに準ずるような会社であって、そのためか営業地域も事実上限定されており、その事業実態は民生的な色合いが濃厚である。 ところが、この業界の問題として、高齢化してきた現有の30席級機の交代として、新造の同級機を入手しようとしても、世界的な30席級機の製造停止により、入手不可能になっている。

地方路線は、一定の需要はあるものの成長度が低い区間が相当にあると推測される。 実例を挙げると、日本における現在までの対応は、地域航空会社は退役する30席級機に最も近い座席数を持つ唯一の生産中の50席級機ATR42に向かっている。 しかし、それでも提供座席数は3割程度も増加するが、需要が追いつけない場合が予想される。 世界的にも同様な状態が発生していることが推測され、そこに未だ30級級旅客機の需要があると考えるのである。 前掲の90席級スペースジェット・プロジェクトに国は補助金を供与したが、当所はむしろ国は30席級地域航空機の開発を支援すべきであると思う。 この報告は、我が国が国産旅客機として、90席級機ではなく30席級機の開発を提案するものである。

2.日本の地域航空の現状

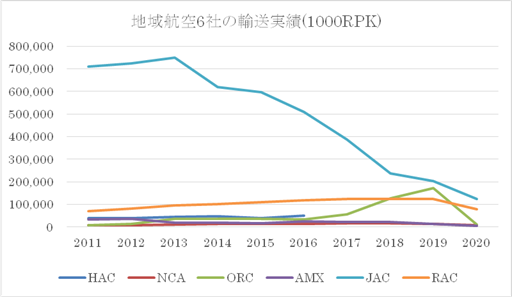

前述した当所の考える地域航空会社6社の近年の輸送実績は第1図のように推移している。 この図においてJACの輸送実績が2014年度以降急激に低下したのは、主として本土路線の相当部分をJ-Airに移管し、事業範囲を基本的に鹿児島県下離島路線に縮小したためで、今後は2018年度水準程度で推移すると予想している。 またORCが2018-19年度に急速に伸びたのは、ANAよりDHC-8-Q400をリースして、本州内長距離路線をコードシェア運航するようになったためで、ORC本来の離島路線に限れば、2016年度水準の輸送量を継続すると推測する。 全体としては、新型コロナ禍が収まれば地域航空の需要は2016年度水準に戻り、その後はそれが継続すると見ている。 第1図に見られるように、地域航空の路線は一定の固定的需要はあるものの、将来の大きな成長は期待できそうもない。 なおHACは2017年度から輸送実績が日本航空(JAL)実績に包含されるようになり、HACだけの統計は取れなくなっている。

第 1 図

第1表に地域航空6社の現在の使用機材を示したが、これらは19席のDo228シリーズ、39席のDHC-8-200、50席級のATR42と70席級のDHC-Q400CC、ATR72の4種に分類できる。 このうちHAC及びJACのATR42導入は、36席のSaab340Bの後継であり、AMXは39席のDHC-8-100との交替であった。

地域航空6社の機材現況(2021年7月現在)

|

保有機材(座席数) |

保有機数 |

路線数 |

標準的運航便数(日) |

HAC |

ATR42-600 (48) |

3 |

4 |

8 |

NCA |

Do228-212 (19) Do228-212NG (19) |

2 4 |

4 |

11 |

ORC |

DHC-8-200 (39) DHC-8-Q400(74) |

3 (便毎のリース) |

8 |

10 7 |

AMX |

ATR42-600 (48) |

1 |

3 |

5 |

JAC |

ATR42-600 (48) ATR72-600 (70) |

8 2 |

21 |

32 |

RAC |

DHC-8-Q400CC (50) |

5 |

11 |

17 |

計 |

|

28 |

87 |

90 |

第 1 表

現在日本の地域航空は、50/70席級の全盛時代に見え、かつて主力であった30席級機はORCの3機のみになっている。

3.日本における30席級機の使用実績

我が国において、過去には1962年11月から1974年12月まで28席のNord262が3機、日本国内航空(JDA)によって運用されていたことがあるが、その後はずっと30席級機は国内で運用されていなかった。

1994年になってJACが36席のSaab340Bを導入し、その後ORC、AMX及びRACが39席のDHC-8-100/200を導入した。 1999年にはHACが設立されてSaab340BWTを導入したので、国内における30席級機は20機を数えるまでになった。 しかし、それら30席級機も高齢化してきたので、2015年度から退役が始まったが、地方路線の特性として需要の増加率は低いので、後継機も30席級機が必要である場合も多いが、30席級機の新造機は生産されていないので、やむを得ず一番座席数の近い48席のATR42を導入が始まった。 その経緯を第2表に示した。

日本の30席級機の使用状況と後継機導入

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

||

30席級機 |

運用機数 |

20 |

20 |

19 |

16 |

13 |

11 |

9 |

7 |

3 |

退役機数 |

|

1 |

3 |

3 |

2 |

2 |

2 |

4 |

3 |

|

後継機 (50席級) |

HAC |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

AMX |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

JAC |

|

|

1 |

3 |

2 |

1 |

|

1 |

|

|

RAC |

|

2 |

2 |

1 |

|

|

|

|

|

|

後継機(70席) |

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

第 2 表

第3表に日本国内で使用されてきた30席級機リスト・アップした。

日本国内で使用されていたターボプロップ30席級機(2021年7月現在)

No. |

航空機型式 |

登録記号 |

運航会社 |

登録年月日 |

抹消年月日 |

1 |

Saab340B |

JA001C |

JAC |

1997.06.19 |

2018.11.16 |

2 |

Saab340B |

JA002C |

JAC |

1999.09.13 |

2020.01.24 |

3 |

Saab340B-WT |

JA01HC |

HAC |

1998.02.04 |

2021に運航停止 |

4 |

Saab340B-WT |

JA02HC |

HAC |

1998.06.04 |

2021に運航停止 |

5 |

Saab340B-WT |

JA03HC |

HAC |

1999.09.01 |

2021.04.13 |

6 |

Bombardier DHC-8-103 |

JA81AM |

AMX |

1999.11.01 |

2016.07.11 |

7 |

Bombardier DHC-8-201 |

JA801B |

ORC |

2001.03.22 |

|

8 |

Bombardier DHC-8-201 |

JA802B |

ORC |

2001.12.13 |

|

9 |

Bombardier DHC-8-201 |

JA803B |

ORC |

2020.10.14 |

|

10 |

Saab340B |

JA8594 |

JAC |

1996.07.02 |

2020.12.21 |

11 |

Saab340B |

JA8642 |

JAC |

1994.1216 |

2019.04.19 |

12 |

Nord262A-14 |

JA8646 |

JDA(日本国内航空) |

1965.11.09 |

1974.12.02 |

12 |

Nord262A-14 |

JA8652 |

JDA(日本国内航空) |

1966.02.08 |

1974.12.13 |

13 |

Nord262A-14 |

JA8663 |

JDA(日本国内航空) |

1966.05.22 |

1966.05.22 |

14 |

Saab340B |

JA8703 |

JAC |

1994.01.19 |

2021.02.19 |

15 |

Saab340B |

JA8704 |

JAC |

1995.01.11 |

2017.06.12 |

16 |

Saab340B |

JA8686 |

JAC |

1992.06.02 |

2016.05.02 |

17 |

Saab340B |

JA8687 |

JAC |

1992.08.25 |

2015.03.18 |

18 |

Saab340B |

JA8688 |

JAC |

1993.02.10 |

2018.06.12 |

19 |

Saab340B |

JA8900 |

JAC |

1996.01.11 |

2019.08.13 |

20 |

Bombardier DHC-8-103 |

JA8935 |

RAC |

2003.02.06 |

2017.10.12 |

21 |

Bombardier DHC-8-201 |

JA8972 |

RAC |

1997.01.30 |

2017.01.25 |

22 |

Bombardier DHC-8-201 |

JA8973 |

RAC |

1997.10.13 |

2017.06.05 |

23 |

Bombardier DHC-8-201 |

JA8974 |

RAC |

2000.01.17 |

2016.07.29 |

第 3 表

日本における30席級機の使用実績を第3表に示したが、それに見るように最初に日本国内航空(JDA)がフランス製のNord262、3機を1965年に導入したが1974年までに退役して、その後は20年近くも日本では30席級機は運航されていなかった。 1990年代に復活して1994年にJACにSaab340Bが、1997年にRACがDHC-8-200を導入し、続いてAMXとORCも同型機を導入して30席級機の全盛時代に入った。

日本の30席級機の使用状況と後継機導入

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

||

30席級機 |

運用機数 |

20 |

20 |

19 |

16 |

13 |

11 |

9 |

7 |

3 |

退役機数 |

|

1 |

3 |

3 |

2 |

2 |

2 |

4 |

3 |

|

後継機 (50席級) |

HAC |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

AMX |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

JAC |

|

|

1 |

3 |

2 |

1 |

|

1 |

|

|

RAC |

|

2 |

2 |

1 |

|

|

|

|

|

|

後継機(70席) |

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

第 4 表

第4表にその経緯を一表に著した。 2010年代に入って使用してきた30席級機の高齢化が進んできたが、その時点では世界中でも生産中の30席級機がなくなっていた。 現在生産中のターボプロップ地域航空機を第5表に示したが、現在5機種の地域航空機が生産中であるが、そこに30席級機はない。 それ故に我が国の地域航空会社では、高齢化した30席級機の後継機として、HAC、AMX及びJACはATR42-600を導入した。 なほJACは70席級のATR72-600も導入している。 また、RACも50席のDHC-8-Q400CCを導入した。 しかしORCは、3機保有するDHC-8-200を50席級機に交代するのをためらっている。

現在生産中のターボプロップ地域航空機

型式名 |

製造会社(国名) |

最大座席数 |

備考 |

DHC-8-400(Q400) |

Bombardier(カナダ) |

78 |

|

ATR72-600 |

ATR(国際共同) |

74 |

|

ATR42-600 |

ATR(国際共同) |

50 |

|

DHC-6-400 Twin Otter |

Viking Air(カナダ) |

19 |

DHC-6-300の製造権購入 |

Dornier228-200 |

RUAM(ドイツ) |

19 |

Dornier228-200の製造権購入 |

第 5 表

なぜ世界の地域航空会社が30席級機の製造をやめてしまったのか、その理由は定かではないが多分製造コストと販売価格がうまく整合しないと見たのだろうか。

4.50席級機の選択

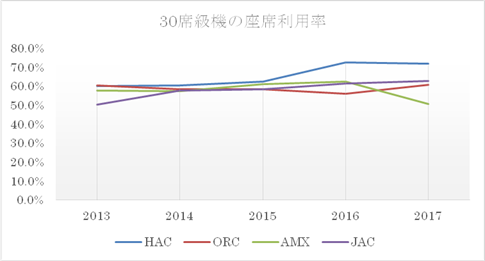

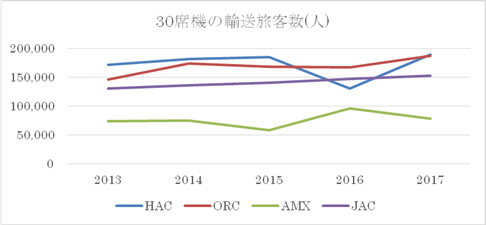

日本の地域航空では、4社が30席級機の後継機として50席級機を導入したが、それは適切な選択であったのだろうか。 それでHAC、ORC、AMX及びJACの30席級機で運航されていた路線の実績座席利用率と輸送旅客数実績を調査した。 それをグラフ化したのが、第2図と第3図である。

第 2 図

第 3 図

第2図と第3図にしめすように、図示されている4社は、HACを除き機材の大型化を必要とするような座席利用率ではない。 ここで提起される問題は、現実には第4表に示したような機材の大型化が進んできたが、その提供座席増に需要がついて行くのかと言うことである。 第2図で見れば、HACは座席利用率が70%に達していたので、ATR42の導入は時宜を得たものと考えられ、現在までにフリートはATR42に統一された。 JACは前掲の第1図に見るごとく、路線の多くをジェイエアに移管して基本的に鹿児島喧嘩の離島路線運航に集約されたが、それでも検討対象6社のうちで抜群の事業規模があり、それ故に50/70席級機のATR42/72が投入できている。 しかし36席のSaab340Bで運航されていた奄美大島起点の奄美諸島内路線は、その時代ですら座席利用率が60%程度で、使用機材の大型化の必要性は認められない。

この報告でRACをグラフに取り入れていないのは、RACは30席機の単独運航路線がなく、加えて低需要路線を廃止して使用機材の大型化を図って、現在は50席のDHC-8-Q400CCを運航しているからで、30席級機問題は浮かび上がってきていない。 なおRACの営業区域である沖縄県内の地域にとっては別の視点があると思うのだが、RACの株式の74.5%を日本トランスオーシャン航空(JTA)が保有し、沖縄県の持分は5.1%で第三セクターとしての色彩は比較的薄く、過去においては粟国、波照間、慶良間などの低需要路線を廃止して、機材の大型化を図っており、地元の事情より会社の事情が優先しているかに見える。

なお、一時、第一航空がDHC-6-400で那覇〜粟国線を運航していたが、現在は事業が休眠状態にあり、近い将来に同社が30席級機に関わってくる可能性は低いので、この報告からは除外した。 以上の検討から、HACを除いてORC、AMX及びJACについては、30席級機の活躍の場は今後も存在すると考えるのである。

5.30席級地域航空機の市場

この報告では国産の30席級地域航空機の開発を提案しようとしているので、それに当たって予想される市場規模を検討するが、旧ソ連圏及び中国については別の市場圏と考えるので、西側諸国関係だけを対象とした。

第6表に西側航空機製造産業が過去に生産した30席級機を示している。

過去の30席級ターボプロップ地域航空機

型式名 |

製造会社(国名) |

標準的座席数 |

販売機数 |

備考 |

Nord 262 |

Nord Aviation(仏) |

28 |

110 |

NordはSudと合併してAerospatiale |

Short 360 |

Short(英国) |

30 |

164 |

Short社はBombardierに吸収 |

Jetstream41 |

BAE systems(英国) |

29 |

136 |

この事業は現在ATR社に吸収 |

DHC-8-100/200 |

Bombardier(カナダ) |

39 |

100 |

|

Saab340 |

Saab(スウェーデン) |

36 |

456 |

|

Dornier328 |

Dornier(ドイツ) |

33 |

217 |

|

EMB-120 |

Embraer(ブラジル) |

30 |

354 |

|

総製造機数 |

|

|

1537 |

|

第 6 表

第6表に見るように実に1,500機以上が製造・運用されており、それらが運航していた路線の半分が現在も需要規模に対して30席級機が適当であると想定すれば、それだけでも750機は必要になる。 そこから、民間旅客機の製造・販売の経験のない日本の航空機工業には、競争の激しい90席級ジェット機ではなく、競争のない30席級地域航空機を開発する方が市場に進出しやすいと考えるのである。 一方、我が国の航空工業が新型機を製造しても、世界の航空運送業界の信頼を得るには全く実績が不足している。 従って、我が国で新型民間航空機を開発・販売しようとするには、日本国内のホーム・マーケットの確保が不可欠であると思う。スペースジェットの場合はANAとJALの発注がそれになるが、日本のリージョナル・ジェット機市場は、すでにEmbraer 170/175/190やBombardier CRJ700NGに席巻されている。 どのような理由でANA/JALがスペースジェットを発注したのかわからないが、今もスペースジェットを必要としているとは思えない。 それに関しては、当所は30席級機にも国内に潜在的マーケットが存在すると確信する。

その根拠として日本における30席級機の使用実績を示した前掲の第4表を参照していただきたいが、我が国の30席級機市場の推移を要約すると、JDAが Nord262、3機を1965年に導入したが、1974年までに退役して20年近くも日本では30席級機は運航されていなかった。 しかるに、1990年代に入って復活して1994年にJACにSaab340Bが、1997年にRACがDHC-8-200を導入し、引き続いてAMXとORCも同型機を導入して30席級機の全盛時代に入った。 その後2015年から退役が始まって、30席級機の新造機は入手できないので50席級機の調達に向かい、30席級機はORCの3機だけが現在も運航されている。 ただ前述したように、AMX、JAC及びRACが30席級機に代えて50席級機を導入したのは、その市場の需要が増加したからではなく、それ以外に適当な後継機材がなかったことである。 AMXとJACは座席利用率の低下を忍んでの導入であり、RACは低需要路線を廃止してDHC-8-Q400CC(50席)を投入可能にした。 以上のような経緯を見れば、実態としては未だに30席級機の方が適当な路線が残っており、そのような機材があれば、新たな路線開設の可能性も出てくると思料するのである。

6.イメージする30席級プロペラ地域航空機の基本構想

前述した理由により、30席級ターボプロップ地域航空機の需要はあると考えるので、この報告において国産30席級機の開発を提案したい。 そこで将来に必要になりそうな30席級機のイメージを考察してみた。

イメージする30席級ターボプロップ地域航空機

|

構想 |

その理由 |

基本型 |

耐空類別:T類 ターボプロップ式陸上双発旅客機

|

定期航空旅客機はエンジン2基以上が条件であるので双発機とするが、使用平均区間距離は500km以下と予想されるので、ターボプロップ機でもジェット機と区間所要時間で大差がなく、経済性も高い。 |

派生型の可能性 |

旅客・貨物変換可能型 800m級滑走路運用可能型 |

旅客・貨物変換可能型も一定の需要があると予想する。 短距離離発着する型も一定の需要があると予想する。 |

機体構造 |

複合材料を最大限使用 |

金属製より軽量で、腐食の問題がない。 |

機体構成 |

高翼配置 |

低翼でも問題はないが、高翼とした方が乗客の昇降や貨物の搭降載がやりやすく、地上支援機材の調達も安価になる。 また、下欄の「降着装置」欄で述べるように、降着装置はエンジン・ナセル取り付けより胴体側面取り付け型の方が降着装置の重量が軽減できる可能性がある。 |

客室・貨物室 |

与圧客室 客席数:36〜39席 客席列:3または4列 座席間隔:32 inch以上 オーバーヘッド・ビン |

現代水準の快適性を維持するには、与圧客室は必須条件である。 また過去に使用されていた30席級機の座席数は36隻以上なので、同等の座席数が必要であろう。 座席間隔は現在31in以下が主流であるが、将来は快適性を向上させる必要があると考えられるので、32in以上を想定する 。 また大型機ほどのものは不要と思うが、簡易型のエンターテイメント装置の搭載も課題になるかもしれない。 貨物室は、機体内配置上可能な最大限の容積を確保する。 |

エンジン |

PWC PW100シリーズ・エンジン |

新型エンジン開発は時間がかかること、及び信頼性確保のために既存のエンジンのうちで最新のもので、かつ適当な出力のものが製造できる可能性のあるものを採用する。 |

降着装置 |

3車輪型アンチ・スキッド付き

|

降着装置の主脚は、エンジン・ナセル引き込み型でも良いが、脚柱が短く軽量にできる胴体取付型の方が好ましい。 胴体取り付け型では主脚収納フェアリング内に油圧系統の装備品を取り付けるなど整備上のアクセスが良くなる利点もある。低圧タイヤの使用により非舗装滑走路で離発着できる派生型があればなお良い。 |

アビオニクス |

CAT II以上の自動着陸のできる性能を有すること |

就航路線の空港状況により、CAT III自動着陸の能力も必要になるかもしれない。 |

その他の系統 |

現代水準を満足すること |

|

性能 |

離発着必要滑走路長:1000 m 最大巡航速度:550 km/h以上 航続距離:2回の中間着陸を含み1000km以上 実用上昇限度:25,000 ft |

800m級滑走路で離発着できる派生型も必要かもしれない。 最大巡航速度は現在最速のATR42-600並を狙う。 航続距離は中間地点での給油なしで、3区間くらいは運航できることにする。 実用上昇限度は落下式酸素マスクの装備を義務付けられない範囲とする。 |

第 7 表

第7表を見ると、この旅客機はATR42/72に続くような飛行機で、ATR32と呼んでも良いような旅客機になりそうである。 ATR42/72は、形態としてATR社の前前身になるNord Aviation社製のNord 262の基本構想を引き継いでいる。 ATR社はフランスのAerospaciale社とイタリアのAeritalia社が合弁で設立した地域航空機製造会社であるが、Aerospaciale社は第二次世界大戦後のフランス航空産業の再編成の中でSud Aviation社とNord Aviation社が合併して設立されたものである。 Nord 262は、JDAが3機を1965-1974年に運航していた。 その基本構想は60年以上前に確立されたものであるが、ATR42/72は完全にその構想を引き継いでいるように現在も古くなっていない。 前述のNord 262は、その基本構想が現在も完全に通用しているが、細部にもなかなか工夫を凝らしていた。 その実例として、同機のオート・フェザーの機能を紹介したい。

オート・フェザーというのは、エンジンの出力が何らかの不具合で低下するとエンジンが自動的に停止され、プロペラがフェザリング状態-ブロペラ・ブレードが飛行機の進行方向に並行になるように角度が変わって空気抵抗を最小にする-になることである。 この機能はレシプロ・エンジンについて開発されたもので、エンジンのクランク・シャフトの回転を減速してブロペラ軸に伝える減速歯車の反力を利用して出力低下を感知していたが、信頼性があまり高くなかった。 Nord 262のものはエンジン・ナセルに逆L字型のピトー管をたてて、プロペラ後流の圧力を検知するが、この圧力は飛行機の機速を測定するピトー管の感知する圧力より高い。 それでもプロペラ後流のピトー管圧力が機速を測定するピトー管圧力と同じになれば、それはブロペラが回転していないこと、すなわちエンジンが故障しているので直ちにオート・フェザーが作動すると言う仕組みである。 こんな仕組みを持った飛行機はNord 262だけである。

また客席もパイプ構造のハンモック・シートでリクライニングシナイガ、スワルトスッポリトザラキに包み込まれるような感じで、乗り心地は良かったと記憶している。

6.プロジェクトの担当

ここで提案する30席級機の実現についての最大の難関は、誰がそれを開発・製造するのかと言うことである。 日本の航空工業3社(川崎重工、富士重工及び三菱重工)が民間企業の自家プロジェクトとして取り上げるとは考えられないので、国主導の航空機製造産業振興策として着手する以外方法はなさそうである。

その際YS-11の時のように専用会社を新たに設立するNAMC(日本航空機製造(株))方式は、YS-11以後の計画が明確でなかったので、YS-11の単発開発に終わって会社は解散せざるを得なかった。 この30席級機計画も以後の将来計画がないとNAMCの二の舞になってしまう。 しかし、今からその後の計画まで立案するのは難しいので、この30席級機のために新たな事業体を創立せず、前掲既存3社のうちの1社を指定して担当させ、その開発。販売経費の全額を国が負担して、この事業が利益をあげられるようになったら、返済する仕組みとしたらどうかと思う。 そして3社のうちどこが適当かと言えば、当所は川崎重工が適当ではないかと考えるのである。 その理由として、富士重工は単発練習機しか開発の経験がなく、三菱重工も1976年のMU-300以降には中型機以上の開発の経験はなく、戦闘機専業メーカーなので適当とは思えない。 その点、川崎重工はC-2軍用輸送機やP-1対潜哨戒機などの大型機の開発経験があり、民間向けヘリコプターのBK117の販売を通じてプロダクト・サポートの経験もある。

7.終わりに

日本の航空機製造産業を振興するには、外国機の部分下請けだけやっていては、生産技術は向上しても全体構想の立案及び設計技術は向上しない。 スペースジェットの混乱は、まさにそれが露呈したものと考えるのである。 それ故に、日本の航空工業の将来発展のためには、すべての開発作業段階を経験できるようにする必要がある。 それは一足飛びに難度の高い機種に挑戦するより、背伸びすれば手の届く範囲から始めた方が得策と思う。 そこに我が国で30席級機を開発する意義があると思うのである。 それを提案して、婿の報告を締め括ることにする。

以上