2020.05.07

北海道内航空交通の危機

コミュータービジネス研究会

- 始めに

2020年4月16日朝日新聞の朝刊の「札沼線 最終運行日前倒し」と言う記事が目についた。 この記事によると、JR北海道は今年の5月7日で廃線する予定だった札沼線、北海道医療大〜新十津川間(47.6km)を、新型コロナウィルス蔓延の事情により前倒しで4月24日に廃止するとのことである。 筆者は1962年から2年ほど丘珠飛行場の近くに住んで居たことがあり、そこから徒歩1時間くらいで札沼線の篠路駅に着くが、夜には風向きによって汽笛が聞こえた。 この線区は豪雪地帯なので、猛吹雪の夜にはキマロキ編成(機関車-マックレー型除雪車-ロータリー型除雪車-機関車の列車編成)の除雪列車が走ると言う話を聞いたので、一度見たいと思っていたがその機会には恵まれなかった。 現在時刻表では札沼線(学園都市線)と記載されているが、学園都市線の名前の方が馴染んで、札沼線の名前の由来を知らない人の方が多くなっているのではないかと思う。 札沼線と言うのは、開設当時は札幌市内の函館本線桑園駅から留萌本線石狩沼田駅を接続していたからだが、1972年6月18日に新十津川〜石狩沼田間が廃止となっている。 JR北海道は2018年7月に5線区の廃止方針を表明しており、札沼線、北海道医療大〜新十津川間もその中に入っているので、いよいよJR北海道は赤字線区の整理を始めたとも見える。 北海道開拓開始以来、道内交通は基本的に鉄道に依存して来ており、北海道の航空に最初に触れたのは、昭和32年(1957年)に羽田空港で北日本航空(NJA)のDC-3、JA5015を見た記憶があり、NJAはその飛行機で1962年から女満別線などから運航開始した。

そして、今や道内の旭川と帯広を除く道内の主要都市間の重要な交通機関となっている。 現在の道内の航空ネットワークは、全日本空輸(ANA)が主として運航しており、それに北海道エアシステム(HAC)とジェイエア(J-Air)が補完している形になっている。 ところが、近年道内航空の輸送旅客数は伸び悩みである。

4月14日の総務相の発表した近年の人口推計によれば北海道は減少傾向とのことなので、それは当然道内の交通需要に影響していると推測される。 また、最近突然発生した新型コロナ・ウィルス禍の交通需要に与える影響は、我々の想像を遥かに超えて拡大しそうな気配である。 報道によると、ANAは需要の落ち込みによりグループ全体で2万人の帰休も検討しているとのことであり、JALも同じような状況にあると報道されている。 当所は以前から、近い将来のANAの道内路線からの撤退を予想して来たが、最近の新型コロナ・ウィルス禍に伴う極端な需要減退と将来見通しの不透明さから、今やANAが道内航空ネットワークからの撤退を前倒しするのではないかと懸念するのである。 JALも同じ環境にあるので、多分ANAと同じような方策をとるものと類推する。 ANAにとって、道内路線からの撤退は事業採算改善へ一歩前進になると見られるが、一方北海道にとっては道内交通ネットワークの維持について、鉄道に加えて航空についても問題を抱えることになる。 JR北海道の線区縮小とANAの道内路線からの撤退が実現するとなれば、北海道の経済地盤への大きな影響は免れない。 この事態に対処するには地元が立ち上がる以外になく、地域の持続的発展のためには、鉄道と航空を組み合わせた道内交通ネットワークの維持施策を北海道が先導しなければならないと考え、この報告で問題提起することにする。

2.現在の北海道内の交通網

現在のJR北海道とANA/JALの運営する都市間航空路線を一表にまとめると第1表のようになる。 北海道内交通は、47都道府県の中で、唯一行政区域内に内陸航空路線があり、加えて離島路線まで存在する地方自治体である。 北海道内には民間が利用できる空港が13空港あり、現在礼文空港を除く12空港に定期航空路線が開設されているが、そのうち3空港、紋別、旭川及び帯広空港には道内路線は運航されていない。

鉄道の高速運転に関しては、釧網本線、留萌本線、及び日高本線には、特急列車は運行されていないが、路線によっては一部区間で通過する特急の利用が出来る場合もある。 また北海道新幹線開通により、JRの津軽海峡線、木古内〜函館間は、第三セクターの道南いさりび鉄道に移管された。 北海道内の第三セクター鉄道は、すでに廃線となった北海道ちほく高原鉄道(池田〜北見)以来である。 道内交通ネットワーク全般を見渡せば、特急が運航されている都市区間には、航空路線も並行している。 現在のダイヤでは、特急列車と航空便が併存する都市区間は、札幌〜釧路、〜根室(中標津)、〜網走(女満別)、〜稚内及び〜函館の5都市区間である。 なおANAとJ-Airが新千歳空港を、HACが丘珠空港を利用しているが、おなじ札幌市場圏ということで、第1表では「札幌」と表記している。

北海道内の交通ネットワーク(2020年4月現在)

鉄道線区 |

鉄道都市区間 |

航空路線 |

航空会社 |

備考 |

根室本線 |

札幌〜帯広〜釧路〜根室 |

札幌〜中標津 札幌〜釧路 |

ANA ANA、HAC |

札幌〜帯広〜釧路には特急列車が運行 |

釧網本線 |

釧路〜網走 |

|

|

特急列車運行なし |

石北本線 |

札幌〜網走 |

札幌〜女満別 |

ANA、J-Air |

特急列車運行 |

宗谷本線 |

札幌〜旭川〜稚内 |

札幌〜稚内 |

ANA |

特急列車運行 |

留萌本線 |

深川〜留萌 |

|

|

JR北海道は廃止方針 |

室蘭本線 |

岩見沢〜苫小牧〜東室蘭〜室蘭 |

|

|

苫小牧〜東室蘭は特急利用可 |

日高本線 |

苫小牧〜様似 |

|

|

鵡川〜様似間は代行バス運行。JR北海道は廃止方針 |

函館本線 |

札幌〜小樽〜長万部〜函館 |

札幌〜函館 |

ANA、HAC |

長万部〜函館間は特急利用可、実際の札幌〜函館間流動は千歳線経由 |

富良野線 |

旭川〜富良野 |

|

|

特急列車運行なし |

石勝線 |

南千歳〜新得 |

|

|

特急列車利用可 |

千歳線 |

札幌〜新千歳空港 |

|

|

札幌〜函館間特急が並行 |

札沼線 |

桑園〜北海道医療大学 |

|

|

特急列車運行なし |

函館いさりび鉄道 |

函館〜木古内 |

|

|

第三セクター鉄道 |

北海道新幹線 |

新函館北斗〜木古内 |

|

|

道内区間のみ記載 |

|

(稚内〜鴛泊間船舶便あり) |

札幌〜利尻 |

HAC、ANA |

ANAは季節運行 |

|

(江差〜奥尻間船舶便あり) |

函館〜奥尻 |

HAC |

|

第 1 表

近年の北海道内航空路線の運航状況を第2表に掲げるが、2013年度以降、路線の開設、廃止はない。 道内の航空ネットワークは航空会社三社、ANA、J-Air及びHACが、9空港を利用して9区間を通年運航している。 ANAは北海道内で5区間を通年運航、1区間を季節運航していが、通年運航5区間のうち3区間(釧路、女満別及び函館)はJ-Air/HACも並行運行している。 ANAの使用機材は基本的に74席のDHC-8-Q400であるが、この機材は伊丹から営業運行で仙台または新潟経由で回航して来ている。 新千歳〜釧路線は1便/日をB737-800で運航されているが、ダイヤで見ると機材の回航のためではないので、機材グリ上DHC-8-Q400の1便分、機材量が不足するためと見られる。 なおANAは夏季の4ヶ月間に新千歳〜利尻線をB737-500で1便/日運航していたが、これは季節運航なので第2表には記載していない。 J-AirはJALコードで札幌〜女満別線を運航しており、当初はCRJ200(50席)で運航していたが、CRJの退役によりE170(76席)に交代した時、機材の大型化に伴う提供座席数の調整のため、CRJの4便/日をE170の3便/日に減便している。 またHACは基本的には北海道内路線の運航に特化しているが、例外的に道外へ札幌〜三沢線を2便/日運航している。 この経緯を振り返ると、開設以前にはHACも丘珠から女満別線を運航していたが、これをJ-Airに1本化することにしてHACは女満別線を廃止して、それで余剰になった機材の利用法として丘珠〜三沢線が開設されたと見ている。

路線別各社の標準通年運航区間と便数 |

||||||||

区間 |

運航会社 |

使用機材 |

年度 |

|||||

|

|

|

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

新千歳〜稚内 |

ANA |

DHC-8-Q400 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

新千歳〜女満別 |

ANA |

DHC-8-Q400 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

JAL |

E170 |

1 |

1 |

3 |

3 |

||

|

CRJ |

2 |

3 |

4 |

4 |

|||

新千歳〜根室中標津 |

ANA |

DHC-8-Q400 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

新千歳〜釧路 |

ANA |

DHC-8-Q400 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

A320 |

1 |

||||||

|

B737-800 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

丘珠〜釧路 |

HAC |

Saab340B |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

新千歳〜函館 |

ANA |

DHC-8-Q400 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

丘珠〜函館 |

HAC |

Saab340B |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

丘珠〜利尻 |

HAC |

Saab340B |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

函館〜奥尻 |

HAC |

Saab340B |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

丘珠〜三沢 |

HAC |

Saab340B |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

運航区間 |

ANA |

|

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

|

JAL |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

HAC |

|

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

運航便数/日 |

ANA |

|

15 |

15 |

15 |

15 |

15 |

15 |

|

JAL |

|

3 |

4 |

4 |

4 |

3 |

3 |

|

HAC |

|

14 |

14 |

14 |

14 |

14 |

14 |

|

合計 |

|

32 |

33 |

33 |

33 |

32 |

32 |

第 2 表

3.道内路線の現況

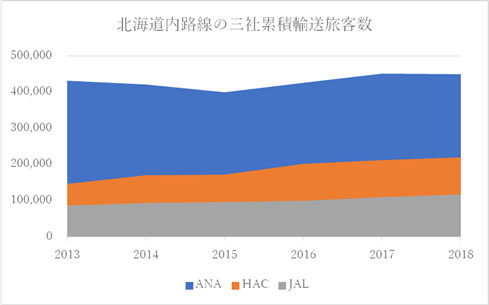

北海道内の近年の輸送旅客数実績を累積グラフで図示したのが第1図であるが、これをみれば新型コロナ・ウィルス禍発生以前の2017-18年度から道内需要の伸びは完全にとまっている。 従って道内の航空需要は既に峠に達していると見られ、それに加えて2019年3月以降は新型コロナ・ウィルス禍の影響があるので、今後の需要減退は避けられないと予想する。 その結果なのか、ANAの5月の道内路線の運航計画を見ると、女満別線、釧路線、函館線及び稚内線が月内は全便欠航となっており、中標津線は通常ダイヤでは5月には3便/日、93便/月を運航して来たが、今月は月内合計で45便しか運航しない計画になっている。 このダイヤが6月以降も続くのか分からないが、今年5月に限って見れば道内路線はほぼ全休に近い。

JALグループも5月17日までの運航計画を発表しているが、それによるとJ-Airの女満別線は2便/日が休航し、1便/日は繁忙日のみの運航で、HACも同じような間引き運航になっている。 このような最近の環境変化もあわせて考えれば、当分の間は道内路線の需要が回復する可能性は殆ど予測できず、多分2017-18年度をピークに当分の間需要が低迷する公算が大きいと予想される。

第 1図

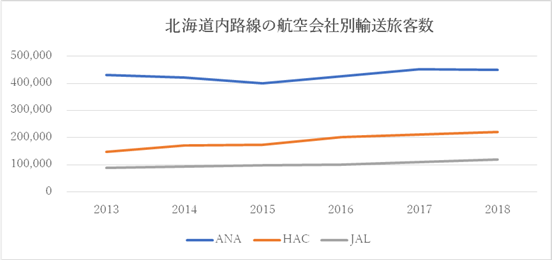

但し、これを運航三社別に見ると、全てが同じ傾向を示している訳ではない。

第 2 図

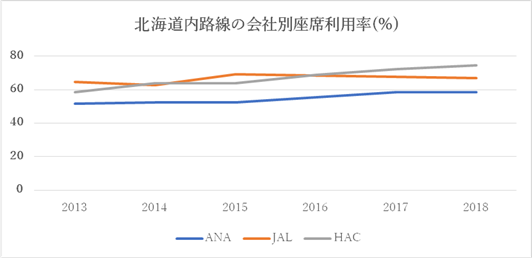

第2図に各社別実績の変遷を図示したが、ANA/JALは新型コロナ・ウィルス禍以前の2017年度から需要の増加が殆ど止まっており、HACだけが増加傾向を示している。 全体的に需要が低迷している中で、HACだけが輸送旅客数が増加している理由は不詳であるが、札幌市内の丘珠空港使用が集客に効果をあげていることが考えられる。 実例を挙げると、市内から新千歳空港への代表的な交通機関であるJR利用だと、時間が33-39分、費用が1070円であるが、丘珠空港へはバス利用で25-40分、500円とアクセス面では有利である。 次の第3図に三社の座席利用率の変遷を示したが、座席利用率はANAが一番低く60%未満であり、一般的には損益分岐点座席利用率が概ね60%前後と見られるので、それからすればANAの道内路線の収支は赤字である可能性が高い。 それ故に、今までANAが道内路線を維持してきたのは利益確保にはなく、グループが全国ネットワークを保有していると言うプレステージとして、低座席利用率を承知の上でグループ内補助により道内路線を維持してきたと、当所は推測するのである。 しかし、近い将来にはANAの最小型機材であるDHC-8-Q400(74席)が、より大型の90席級の三菱スペースジェットと交代すると予測されるので、条件はより悪化すると予想される。 それに加えて今回の新型コロナ・ウィルス禍による需要の減退は既に現実の問題となっており、2020年度以降の需要については見通しが立たない。

第 3 図

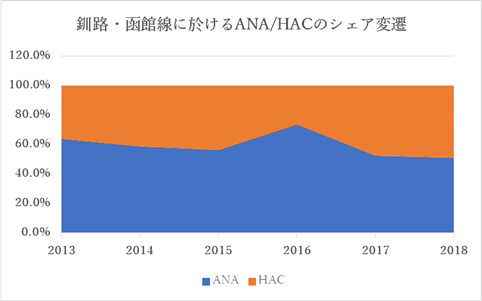

前掲第2図に示した運航三社別の輸送旅客数の変遷を見ると、JALとHACは差はあるが増加傾向であるのに反し、ANAだけが減少している。 その原因探究のために実績を調査して見ると、2013年度以降女満別線におけるANAとJALのシェアは、ほぼ46:54で一定であるので、ANAのシェア低下は釧路線と函館線に於けるHACとの競合であると推測出来、それを検証したのが第4図である。

第 4 図

札幌〜釧路・函館線に於けるANAとHACの輸送シェアは、2016年度を除き、HACの方が増加傾向にある。

2016年度に一時的にHACのシェアが落ちているのは、機材の事故により長期間、稼働機が1機減となったのが原因である。 ANAのシェアが漸減傾向にある理由は判然としないが、調査期間内で両社の運航便数の変動はないので、推察するに前述したようにHACの札幌市内丘珠空港の利便性がじわじわと認知度をあげているのではないかと思う。 運賃割引に差があるかもしれないが、それを検証できるデータは入手できなかった。 またこの結果から見る限り、釧路線にANAがジェット旅客機を1便導入しているが、それが集客に効果を上げているような兆候は見当たらない。

4.ANAの将来動向予測

当所が、ANAが近い将来に北海道内路線から撤退すると考える理由は、ANAグループが道内路線で採算の取れる運航に適当な大きさの機材を保有していないことにある。 現在使用しているDHC-8-Q400(74席)ですら需要規模に対して大きすぎて採算の取れる座席利用率になっておらず(第3図参照)、近い将来にDHC-8-Q400が90席級三菱スペースジェットと交代するならば、さらに条件が悪くなる。 ANAの協力会社である長崎空港に本拠を置くオリエンタルエアブリッジ(ORC)がDHC-8-200(38席)を保有しているので、この機材を使用することも一案かもしれないが、ORCに道内路線まで担当させるのは現実的ではなく、それにORCも現在DHC-8-200の退役を計画して、後継機を模索しているところである。

4月28日の報道によれば、ANAホールディングの2020年1-3月期の連結最終損益が、最近のコロナ・ウィルス禍による需要の大幅な落ち込み等により、587億円の赤字になったと伝えられている。 そしてその赤字決算から推測すると、今やプレステージとして赤字路線を維持するには内部補助の財源確保が難しくなって来ており、近い将来の需要回復の見込みも立たないので、それ故に道内から撤退する可能性は限りなく高まりつつあると思量するのである。 当所は近い将来のDHC-8-Q400が三菱スペースジェットに交代する時を機に、ANAは道内路線から撤退すると予想しているが、最近の新型コロナ・ウィルス禍により、それがより現実的に、そしてその時期も前倒しになる可能性が出て来たと推測するのである。 現在は6月以降の運航計画は発表していないが、なし崩しに道内路線から撤退して行くことはないだろうか。

5.JALグループの将来動向予測

前章でANAの道内路線からの撤退の可能性を示唆したが、JALグループも問題なしではない。 4月30日にJALが発表した2020年1-3月期決算は、純損益が229億円の赤字と2012年の再上場以来最初の赤字決算となった。 北海道内路線については、J-Airが札幌〜女満別線でCRJ200(50席)をE170(76席)と交代した時に、座席利用率の低下を抑えるため減便したが、第3図に見られるように微減傾向は残っている。 HACも2018年度までの実績では微増傾向であったが、今年3月には新型コロナ・ウィルス禍による需要減退の影響が出始めているので、2019年度の実績は前年度より悪化しているのではないかと予想する。 2020年4月12日からATR42-600が就航したので、機材の大型化による座席利用率の低下に、需要減退が加わってくると予測される。 全便がATR42と交代したと仮定すると、HACの2018年度の座席利用率74.5%が計算上は55.9%にまで低下し、そうなれば採算割れは必至であろう。 従って今後の新型コロナ・ウィルス禍による需要増の低下あるいは需要減の大きさ次第では、HACは事業規模をATR42、2機に縮小する可能性は依然として存在すると見られる。 新型コロナ・ウィルス禍による需要減により、将来もJALグループは道内路線をJ-AirとHACの2本建て体制を継続するのか、否かと言う問題がある。 J-Airへの一本化は、HACの函館〜奥尻線は奥尻空港の滑走路長が1,500mで、J-AirのE170の通年運航は困難と見られる。 JALとしては函館〜奥尻線を廃止して道内路線運航をJ-Airに一本化してHACを整理できれば最も効率の良い形になる。 法的には6ヶ月の予告期間をおけばHACの路線廃止は実現出来るが、市場規模からすればJ-Airに一本化するのは現実的ではない。 それに北海道内路線では最長区間の女満別線でも354kmなので、道内路線にジェット機を投入する利点に乏しく、むしろ道内路線はHACに一本化する方が合理的である。

しかし、HACのATR42の発注を見ると、そのような方向には向かってはいない。 HACのSaab340B、3機の後継機として、ATR42-600を確定注文2機+オプション1機としているが、単純に考えると3機は必要であり、それを確定注文2機+オプション1機とした理由は、事業の縮小も視野にあるからとも推量できるのである。 それでJALグループの意図することは、将来は基本的には事業規模を稼働2機分に縮小する計画を基本とし、状況によって3機体制とするつもりではないだろうか。 しかし最近のコロナ・ウィルス禍による相当な減便で更なる業績悪化も予想されるので、当分の間北海道内事業規模の拡大に向かえる環境は想像出来ない。 そこで第3表でHACのATR42導入後のJALグループの運航計画を予想したが、ATR42、2機導入では現行14便/日を9便/日程度に減便しなければならない。 その方法として函館線は機材の大型化により現行の6便/日を5便/日に減便可能であり、HACの設立趣旨からして道外路線である丘珠〜三沢線は廃止しても良さそうである。 それで丘珠〜三沢線を廃止して使用していた機材を道内路線に戻せば、この路線の往復ブロック・タイムは120分で道内路線より長いので、丘珠〜三沢線2便/日の機材量で道内路線の3便/日の運航が可能で、2機でも11便/日の運航ができそうである。

JALグループの北海道内路線の将来計画予測

現行 |

ATR42・2機導入の場合 |

ATR42・3機導入の場合 |

||||

区間 |

HAC(Saab) |

J-Air |

HAC(ATR) |

J-Air |

HAC(ATR) |

J-Air |

札幌〜女満別 |

|

3 |

|

3 |

4 |

0 |

札幌〜釧路 |

3 |

|

3 |

|

3 |

|

札幌〜利尻 |

2 |

|

2 |

|

2 |

|

札幌〜函館 |

6 |

|

5 |

|

5 |

|

函館〜奥尻 |

1 |

|

1 |

|

1 |

|

札幌〜三沢 |

2 |

|

0 |

|

0 |

|

合計便数 |

14 |

3 |

11 |

3 |

14 |

0 |

第 3 表

但し、ATR42、2機体制では女満別線のJ-Airは残さざるを得ない。 道内からJ-Airを撤退させる場合は、HACはATR42のオプションの1機を確定注文として3機稼働とする必要があるが、JALはそこまで踏み切れるであろうか。

6.JR北海道の線区廃止

2018年7月にJR北海道が廃止方針を決定したのは5線区であるが、どの線区も長距離特急は運転されていないので、この線区廃止と航空ネットワークの整理とはまったく関係がない。 それで道内の長距離都市区間は現行通り鉄道の特急列車と航空便が共存して行くことになると予想される。線区廃止関連地域内の交通が不便になるのは避けられないが、当所の守備範囲からしてこれ以上JR問題には踏み込まない。

JR北海道の廃止方針に示された線区

路線名 |

廃止予定線区 |

廃止予定距離 |

備考 |

石勝線夕張支線 |

夕張〜新夕張 |

16.1 km |

|

札沼線 |

北海道医療大学〜新十津川 |

47.6 km |

4月17日をもって運休 |

日高本線 |

鵡川〜様似 |

116.0 km |

現在鵡川〜静内〜様似はバス代行運転 |

根室本線 |

富良野〜新得 |

61.7 km |

|

留萌本線 |

深川〜留萌 |

60.1 km |

|

第 4 表

7.道内航空ネットワークの将来予測

前述したANA/JALの財政事情と最近の新型コロナ・ウィルス禍に起因する交通需要の危機的ともいえる落ち込みから推察するならば、両グループとも道内路線を今後も維持するだけの企業体力を失いつつあるのではないかと思う。 それからANA/JALが完全撤退、或いは最小限の事業規模の維持にとどめることを考えるのは間違いあるまい。 HACは発足の経緯と現在でも北海道関係地方自治体の持ち株比率30%を超している事情から、最小限の事業規模を維持して存続される可能性が大と見るが、そのようなしがらみのないANAはタイミングを見計らって一挙に全面撤退に踏み切る公算が大きい。 ANAとJ-Airにとって、現在そして将来も道内路線は魅力ある市場ではなくなっていると思う。 一方、道内路線から撤退しても、それで余剰となる機材や人員は他の地域でいかようにでも利用できる。 せいぜい問題になるのは、各空港で地元企業との代理店契約の解約問題だけであろう。 余剰となる機材については、ANAのDHC-8-Q400は1号機が2007年7月の導入なので、そろそろ退役を考えても良い時期であり、今なら中古機市場での価値も残っていそうである。 その後継機になると見られる三菱スペースジェットの発注数は、現有のDHC-8-Q400、24機に対して確定15機+オプション10機なので、オプションの確定注文への転換を調整すれば、道内路線からの撤退分の機材量調整には対処可能である。 J -AirのE170は、50機にもなるJ-Airのフリートの中では、他路線で使い道が出てくると考えられる。 このようにANA/JALにとって、道内路線からの撤退には、大きな障害はないと考えられる。 報道によれば、2020年4月14日に総務省が発表した昨年10月1日現在の推計人口は、126167千人で対前年比マイナス0.22%の減少率である。 その中で北海道は5250千人で対前年比マイナス0.68%の減少率で、全国平均の約3倍の減少率である。 それに比例して将来の北海道内流動も減少傾向になると見るのが順当であり、それから考えるとANA/J-Airが路線を現場規模で維持するとか、HACが事業拡大に乗り出せるような材料は全く見当たらない。 しかし、もしJALがANAの道内路線撤退に際して、HACを拡大して道内路線ネットワークを全面的に運営することに方針転換すれば、新たな局面が開きそうであるが、それはその時にならないと見えてこない。 これまでの経緯から近い将来の道内航空ネットワークの姿としては、ANAとJ-Airが全面撤退し、HACがATR42、2機体制で当面運航を継続すると言うのが、最も可能性の高いシナリオではないかと推量するのである。

8.期待される地域の取り組み

今、重要なのは地元北海道が、ANA/JALグループともに道内路線を将来も維持する動機、意志、それに企業体力も持っていないことを理解することであると考える。 ANA/J-Airの航空路線の廃止が実現すれば、北海道経済にとって致命的なことになる可能性があるが、当所が懸念するのは、この問題の解決はすでに航空会社の手を離れていると言う認識が、地元には希薄なように見られることである。 過去の経緯を見ると、航空では鉄道で完全に代替できた旭川と帯広は別になるが、札幌〜紋別線は廃止のまま、函館〜旭川、旭川〜釧路線のような札幌以外の都市間路線も全廃されている。 しかるに前述のように、JR北海道の線区整理も始まっている。 鉄道路線では過去に、JRの地北線(池田〜北見)が一時、第三セクターの「北海道ちほく高原鉄道」に移管されたが、現在は全線が廃止となった。 また現在、災害で不通となってバス代行輸送している日高本線も復旧する話はないようである。 これらのケースに共通するのは、地元の対処が他人任せの陳情だけに終始しているようで、問題解決への主体的な動きが感じられないことである。 本州では第三セクター会社の運営する三陸鉄道を始めとして、各地で第三セクター会社を設立して地域の交通を守る動きがある。 また経営困難に陥っているローカル私鉄を、地元が存続できるよう応援しているケースもいくつかある。 鉄道に関係のない濡れ煎餅販売などで運行を維持している千葉県の銚子電鉄のケースは、度々報道され、先日のテレビの報道番組で、千葉県の小湊鉄道の維持のための地元のボランティアの活動が紹介された。 もっとも北海道でも北海道新幹線開通に伴い、津軽海峡線の木古内〜函館間は、新たに創立した第三セクター会社道南いさりび鉄道に移管されて営業を継続している例もある。 HACも本来は第三セクター会社として発足したが、その後の状況変化からJALの子会社となった。 ところが、近年の事業環境の変化と機材の大型化で、JALの道内路線運営の関心度が低下して来ているような気がするが、最近の新型コロナ・ウィルス禍問題で、それにさらに拍車がかかりそうである。 ANAとJALの両グループが道内路線から撤退或いは規模縮小しそうな事態では、地域としての北海道だけが唯一の解決策に取り組む当事者である。

そこで北海道に期待したいのは、道内の航空と鉄道のネットワークの存続に対する総合的且つ主体的な取り組みである。 JR北海道にまでは直接関与できないとしても、HACについては今も北海道が関与できる立場を維持している。 将来も道内航空ネットワークの現状維持以上を望むなら、この問題解決をANA/JALに依存するのではなく、初心に帰って道民の航空会社HACに回帰させるよう主導権を地域が取り戻すべきではないのかと思う。 それにはまず、JALの保有するHAC株式の全部、或いは北海道関係者の持ち株比率が50%超えとなるまで買収しJALから経営主導権を取り戻す必要がある。 そして、HACの経営主導権を得て、を北海道内の経済発展の戦略的ツールとして活用することを検討すべき時期が来ていると思量するのである。

9.想定する拡大HACの有姿

近い将来に仮に本報告の提案する道営航空としてのHACが道内路線を全面的に運航するようになった場合の姿を想像して見ることにしたい。

- 事業概要

運航する路線は、現行のANA、HACとJALの路線を合同したものを中核に、道内の各地域の均等な発展のために航空ネットワークを密にする路線を追加開設する。 使用機材はATR42-600が基準になるが、ATR42では大きすぎる路線もあり、新規路線開設が容易な19席のDornier 228-200NGの導入も考慮するのが良いと考える。 また札幌側の使用空港は道内需要の確保に主眼を置いて、札幌市内丘珠空港とする。

想定する拡大HACの事業

区間 |

カテゴリー |

想定需要(年) |

使用機材 |

運航便数/日 |

必要機数 |

備考 |

丘珠〜稚内 |

ANA路線 |

55千人 |

ATR42 |

2 |

|

|

丘珠〜女満別 |

ANA/JAL路線 |

210千人 |

ATR42 |

8 |

|

|

丘珠〜中標津 |

ANA路線 |

105千人 |

ATR42 |

4 |

|

|

丘珠〜釧路 |

ANA/HAC路線 |

170千人 |

ATR42 |

7 |

|

|

丘珠〜函館 |

ANA/HAC路線 |

180千人 |

ATR42 D228 |

7 1 |

|

機材回航運航 |

丘珠〜利尻 |

ANA/HAC路線 |

42千人 |

ATR42 |

2 |

|

|

函館〜奥尻 |

HAC路線 |

10千人 |

D228 |

1 |

|

|

丘珠〜紋別 |

再開路線 |

30千人 |

D228 |

3 |

|

|

函館〜旭川 |

再開路線 |

10千人 |

D228 |

1 |

|

|

旭川〜釧路 |

再開路線 |

10千人 |

D228 |

1 |

|

|

合計 |

|

822千人 |

ATR42 |

30 |

8 |

|

|

|

D228 |

7 |

2 |

|

第 5 表

第5表に今までの検討から想定する拡大HACの有姿を示した。 想定需要は過去の実績からこの程度は将来も確保できると考えた需要を記載している。 札幌の拠点を丘珠空港とすると、国内各地からの札幌経由道内空港行き旅客の乗換が新千歳空港ではできなくなるが、大部分の空港からのそのような旅客は羽田或いは伊丹で乗換が可能である。 それが出来ないのは松本、茨城、新潟、福島、仙台、山形、庄内、花巻、秋田、大館能代、青森の11空港であり、根拠となるデータは持ちあわせていないが、これらの空港からの札幌乗換旅客数は、そんなに多くはないのではないかと思う。 これら12空港のうち大舘能代と庄内空港からは、現在も北海道行き路線は開設されていない。 三沢空港には現在HACが丘珠〜三沢線を運航しているが、将来廃止することになれば、前述11空港に追加されることになる。 これらの空港から札幌乗換で他の道内空港に行く旅客は、新千歳空港〜丘珠空港間を地上交通機関利用で移動することになるが、新千歳空港〜丘珠空港間の特別割引きっぷの発売なども検討が必要になるかも知れない。

- 予想旅客収入

第6表で想定した合計822千人の旅客は、2018年度のHACの輸送旅客数237千人の概ね3.5倍の事業規模になり、これら10路線の年間旅客収入は凡そ97億円と推測するが、これはHACの2018年度の推定旅客収入26億円の3.7倍に相当する。

- 将来への期待

前述のような構想が実現すると、HACはATR42、8機、D228を2機、合計で10機を保有して10路線、37便/日を運航して年間822千人を輸送する大事業になる。 事業体制の拡大により、さらに新路線の開設も容易になる。 但し、ATR42が就航できるような需要規模が見込める新区間は無さそうで、D228による路線が主となると予想される。 それらの路線には、例えば稚内〜礼文線、函館〜釧路線及び函館〜釧路線を再開路線として取り上げているが、それらに加えて帯広〜函館線の再開や、釧網本線釧路〜網走間は3時間強かかるので釧路〜女満別線の開設や、廃線になった池北線に代わり帯広〜女満別線の開設も検討対象としても良さそうである。

10.結び

北海道の経済的発展のためには交通ネットワークの整備、充実は不可欠であり、その一案助としてHACを実質的に道営航空化して事業体制を拡大し、戦略的に活用するのが得策と思量するのである。 何らかの対策を講じないと北海道の経済基盤の沈下は避けられない。 勿論、航空だけが対策とは言えないが、航空も重要な役割を負わせられるので、その活用策を講じるべきである。 その時には、札幌圏への一極集中から道内の各地域にそれぞれの特色を持つ衛星中核都市の発展を促すネットワークを検討すべきと考える。

第9章の第5表には丘珠〜紋別、函館〜旭川及び旭川〜釧路線の再開を提案しているが、さらに札幌以外の都市間路線の拡充も検討課題として取り上げても良いと思う。 札幌〜紋別線や札幌〜奥尻線及び札幌〜礼文線などの開設は辺地離島対策として適当ではないか。 現在不通となっている日高本線の復旧が難しいなら、様似・静内空港を建設して路線を開設するのも一案と思う。 しかし、このような構想の実現には、HACの実質的道営航空会社化と、それに伴って自前の運航支援体制の構築が不可欠である。 HACの実質道営航空化と事業体制の拡大・強化は、それをコストではなく、北海道経済振興のための投資である。 しかし、このような構想を進めるにあたっての最大の障害は、北海道全体の当事者意識の希薄さにあるのではないかと感じることがある。 北海道の将来のために道内航空ネットワークの将来のあり方と活用策に取り組むのは、航空会社ではなく北海道自身であるとの認識を持つことが最重要課題と考えるのである。

以上