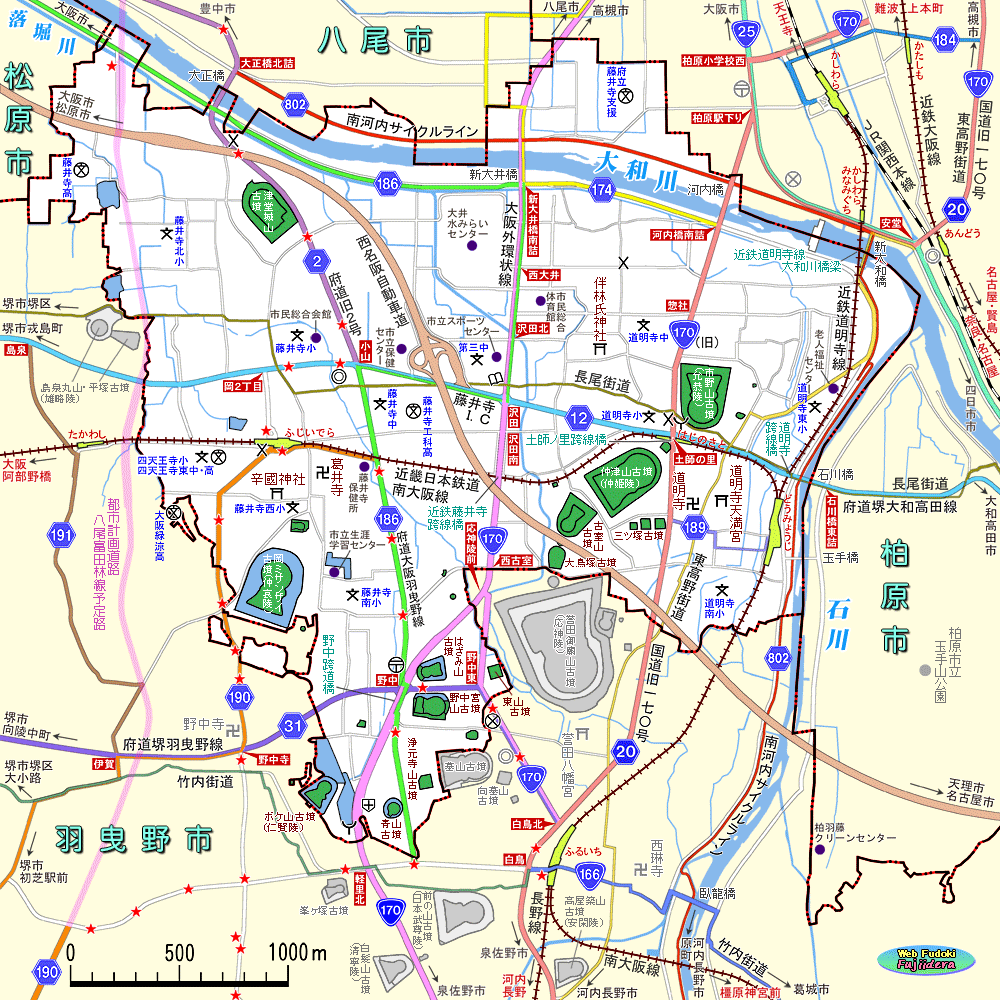

| 藤井寺市を通る主要道路と鉄道路線 |

|

| 《 凡 例 》 | |||||||

| 国道170号 (大阪外環状線) |

国道旧170号・府道20号 (国道と府道が重複) |

国道25号 (この区間は 国道165号と重複) |

国道166号 | ||||

| 府道旧2号・旧中央環状線 | 府道12号・堺大和高田線 |

府道31号・堺羽曳野線 | 府道186号・大阪羽曳野線 | ||||

| 府道174号・八尾道明寺線 | 府道190号・西藤井寺線 | 府道189号・道明寺停車場線 | 府道184号・柏原停車場大 県線 |

||||

| 府道191号・島泉伊賀線 | 府道802号・八尾河内長野自 転車道線(サイクルライン) |

おもな市道 | 高速自動車国道・西名阪自 動車道 |

||||

| 旧街道・長尾街道 | 旧街道・東高野街道 | 旧街道・竹内街道 | ★ | 近鉄路線バス乗り場 | |||

| ※ 2色の国・府道は、2種類の路線名・道路番号が重複指定されている。 | 都市計画道路・八尾富田林(とんだばやし)線予定路(建設事業進行中) | ||||||

| ※ 国道旧170号は、柏原市・藤井寺市・羽曳野市の各市域では府道20号枚方富田林泉佐野線と全線が重複しているが、府道の色線は省略している。 |

| 藤井寺市の交通・一覧 | |||||

| 鉄 道 | 近畿日本鉄道南大阪線 | 近畿日本鉄道道明寺線 | 近畿日本鉄道道明寺線・大和川橋梁 | 藤井寺市内の踏切 | |

| 藤井寺駅 | 土師ノ里駅 | 道明寺駅 | 応神御陵前駅跡地 | 大和橋駅跡地(推定地) | |

| 国 道 府 道 |

国道170号(大阪外環状線) | 国道旧170号(府道20号) | 府道旧2号 | 府道12号 | 府道31号 |

| 府道174号 | 府道186号 | 府道189号 | 府道190号 | 府道802号(サイクルライン) | |

| 交 差 点 | 沢田交差点 | 野中交差点 | 土師の里交差点 | 小山交差点 | 野中東交差点 |

| 陸 橋 | 沢田歩道橋 | 野中跨道橋 | 近鉄藤井寺跨線橋 | 土師ノ里跨線橋 | 道明寺跨線橋 |

| 河 川 橋 | 《 大和川 》 新大和橋 新大井橋(大井橋) 大正橋 河内橋 | 《 石川 》 玉手橋 石川橋 | |||

| 高速道路 | 西名阪自動車道 | 藤井寺インターチェンジ | 旧 街 道 | 旧街道・長尾街道 | 旧街道・東高野街道 |

| バス路線 | 近鉄バス・藤井寺駅前発着路線(南口のりば) | 近鉄バス・藤井寺駅前発着路線(北口のりば) | |||

| ※ 個別の各路線・各施設のページは準備中です。完成したページから順次掲載します。 | ||||||||||||||||

| 国道・府道・高速道路 上の凡例は、地図中にあるすべての道路の種別を示す色区分ですが、下の表はその内、藤井寺市内を通っている一般市道以外の道路の一 覧です。一部、起点・終点の地名を略記したものもあります。藤井寺市を通る幹線道路としては、南北方向に3本、東西方向2本の国道・ 府道、そして、北西から南東にかけて斜めに通過している高速道路があります。 昭和に入って戦前から戦後にかけて建設された国道・府道は、もともとはいずれも旧街道に替わる新しい自動車道として造られたもので す。今で言うところのバイパス道路です。旧街道は村々の集落の真ん中を通っていることが多く、道幅を広げることが困難であるため、新 しい道路の多くは集落を外れた田畑の中に造られました。現在では、その新しい道路でさえ不十分というので、さらに新しいバイパス道路 が造られた所もあります。藤井寺市域に造られた国道・府道と旧街道の関係を紹介しておきます。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 国道・府道のルートと路線名−重複で複雑に 現在、国道は「国道○号」という路線番号で呼ばれています。府道も「府道○号」という路線番号が使用されていますが、正式な路線名 は「府道堺大和高田線」のように、起点・終点の地名で表す路線名です。道路情報を口頭や電話でやり取りする機会が増え、地名による長 い路線名が不便となってきました。そこで、端的に表すことのできる路線番号表示が便宜的に導入されました。道路には六角形の府道標識 が立てられ、道路地図でも国道と同じように府道番号で表示されるようになりました。実際、道路地図で見る時は、番号表示の方が見分け が早く、探しやすくなりました。現在では、市販の道路地図帳でもWeb地図サイトでも番号表示が普通となり、多くの人はこれに慣れてい るのではないでしょうか。ただ、「府道○号」という呼び名だけでは場所の見当がつきません。どこを通る府道なのかを知っている場合に は言いやすい便利な表示、ということでしょうか。 上の交通図には、2色に分かれている道路が何ヵ所もあります。国道と府道、番号の違う府道どうし、というような路線の重複です。藤 井寺市内や周辺だけでもこれだけあるので、大阪府全体では大変な数の重複箇所があるものと想像できます。一つの路線は2地点間を結ぶ 1本の線として定められますが、路線が増えるに従って交叉するようになり、さらには同じ部分を複数の路線が通過するようにもなってき ました。これが「重複路線」です。実際にはかなり多くの重複箇所がありますが、一般にはあまり認識されていません。道路を通るうえで 路線が重複しているかどうかは、特に問題にはならないからです。そして、何よりも大きな理由は、道路地図やカーナビの案内図では1種 類の番号表示だけで、重複のあること自体がわからないということです。これは当然と言えば当然で、2種類の表示があったとしたら、大 きな混乱の元となってしまうことでしょう。 現在の道路地図などでは、一つの路線番号だけを表示するのが原則となっています。この場合優先順位があります。国道と府道の重複で は、国道番号が表示されます。国道どうしの重複では、若い番号の国道番号が優先されます。同じように、府道どうしの重複でも若い府道 番号の方が表示されます。このように、道路地図を見ているだけでは重複路線の存在はわからないということです。実用上は何ら問題もな く、むしろ情報量を制限することで、勘違いや混乱をを防ぐことができているのです。 藤井寺市内には、国道・府道の重複の見本のような例が存在します。国道旧170号がそれで、府道20号枚方富田林泉佐野線と9割以上 で重複しています。枚方市から河内地区を縦断して、泉南地区湾岸の泉佐野市まで続く長い府道20号ですが、府道単独で通っているのは四 條畷市以北の区間だけです。したがって、上の交通路線地図にある国道旧170号はすべて重複しています。地図が煩雑になるので府道20 号の表示は省略しました。もともと柏原−富田林間の旧170号は大阪府道として戦前に造られましたが、戦後の道路制度改変で国道指定を 受けました。しかし、その後も府道指定については継続しており、単なる国道への昇格・移管ではなかったようです。さらに、現道の国道 170号である大阪外環状線が国道に昇格してからも旧170号は国道指定のままなので、この長い重複区間が現在も継続しています。 南北に通る幹線道路 南北方向で中心となる道路は国道170号で、別名、大阪外環状線と呼ばれています。大阪外環状線は、大阪府が計画・事業化した都市計 画道路・広域幹線道路で、実際は170号だけではなく、国道171号の一部も合わせて環状道路を形成しています。同様な計画道路として造 られた道路に大阪中央環状線がありますが、こちらは主要地方道に位置付けられている大阪府道2号です。藤井寺市内を通る府道旧2号が 新線ができる前の旧道の一部です。 南北方向の幹線としては、現170号が開通するまでの中心幹線であった旧170号もあります。こちらの歴史は古く、藤井寺市域の部分は戦 前の昭和13年に府道・柏原富田林線(産業道路)として開通しています。この道路は、旧街道・東高野街道のバイパス道路として建設されま した。柏原市・八尾市などでは、東高野街道の道筋を拡幅して利用した部分がかなりあります。そうやって造られた旧170号も、高度成長 期には自動車輸送の更なる増大が求められ、新路線が建設されました。つまり、バイパスのバイパスとして造られたのが、現国道170号・ 大阪外環状線だったのです。 同じ昭和13年の開通である府道186号・大阪府羽曳野線も南北方向幹線道路の一つです。当時は府道八尾古市線として建設され、現在の 旧2号の一部とひと続きで八尾市と結ばれていました。この道路のもととなった街道は、市の南側の羽曳野市内で竹内街道や東高野街道と つながり、北へ向かうと藤井寺村の中心にある葛井寺の横を通って岡村・小山村に入り、さらに津堂村で津堂城山古墳の西を通って大和川 の堤防へと抜け、大坂の町へとつながっていました。古市街道とか大坂道とか呼ばれていた街道です。当時のこの地域では、メーンストリ ート的な存在だったと言ってもよいでしょう。この街道に代わって羽曳野市方面と八尾市・大阪市方面とを結ぶ自動車道として造られたの が、府道八尾古市線だったのです。現在は、小山交差点から北の部分は、府道12号や国道170号と重複してから大和川左岸(南岸)堤防を通 って大阪市内へ入って行きます。 |

||||||||||||||||

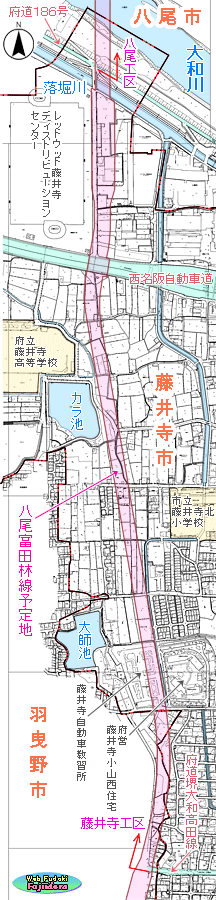

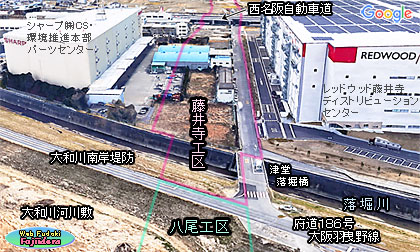

| 都市計画道路・八尾富田林線-新しい南北幹線道路の建設 藤井寺市の中央部を縦断する国道170号・大阪外環状線ができたことで、藤井寺市域と南北両側の隣接 地域との行き来は大変便利になりました。遠くは北河内地域や泉南地域とも直結する幹線道路です。一方 で、北に隣接する八尾市の中心部と南河内地域の中心部を結ぶ幹線道路の拡充が以前から求められていま した。上記の通り、戦前に造られた府道旧2号・旧大阪中央環状線と府道186号・大阪府羽曳野線があり ますが、富田林市方面にまで行くにはやはり大阪外環状線を経由しなければなりません。別ルートで富田 林方面に直結する片側複数車線の幹線道路の新設が望まれました。実は、この交通需要に対しては、ずっ と以前に作られた都市計画道路の構想がありました。 「八尾富田林線」という構想・計画そのものは、40年以上前にはできていました。昭和50年代中頃に 住宅地として開発された堺市美原区(当時南河内郡美原町)のさつき野地区では、住宅団地の真ん中に南北 に縦断する八尾富田林線の一部が建設されました。将来の八尾富田林線延伸を見据えての先取り建設でし た。住宅地開発の認可条件でもあったことでしょう。現在は、さつき野地区の北側を通る南阪奈道路の側 道(府道32号)とつながり、府道旧32号とつなぐ約1kmのバイパス区間として利用されています。かつて、 大阪市営地下鉄が次々と路線を延長させていた頃、八尾空港の西側まで延伸された谷町線が、やがては藤 井寺を通ってさつき野辺りまで伸ばされる、という話が流布されていました。そのルートとして挙げられ ていたのが、八尾富田林線の地下を通すという構想だったのです。 今から評価すれば、まさに“まぼろしの地下鉄構想”と言えるものです。予想される沿線の人口動向な どを考えれば、まずはあり得ない構想でした。そもそも、八尾富田林線自体が未だに実現されていないわ けで、今後、この地域の人口がよほど大きく増加して鉄道輸送需要が大幅に増えない限り、まぼろしの地 下鉄構想が復活することは考えられません。都市計画道路としての八尾富田林線の建設事業も、長年に渡 って凍結状態となっていました。 再開された都市計画道路建設事業 その後、八尾富田林線の建設は、ずいぶん時を経てから動き出しました。2013(平成25)年7月1日、羽曳 野市内で完成した八尾富田林線の一部が供用開始されました。市道郡戸(こうず)古市線 ― 市道河原城(かわらじょ う)羽曳が丘西1号線の延長約0.5kmの区間です。上の地図で左下に見える「府道190号」の表示のある道路 がそれです。さつき野地区の部分開通以来、約30年ぶりの供用開始でした。 「都市計画道路八尾富田林線」について、大阪府富田林土木事務所のWebページでは次のような説明が 掲載されています。『八尾市、藤井寺市、羽曳野市、堺市、富田林市を南北に結ぶ南河内地域の総延長11.4 キロメートルの重要幹線道路で、大阪中央環状線と大阪外環状線の中間に位置し、環状機能を補完する路 線です。』。 現在の計画区間は、起点・大阪府八尾市老原9丁目〜終点・大阪府富田林市大字新堂で、接続道路では 八尾市道・木ノ本田井中線 ― 都市計画道路・狭山河南線となります。狭山河南線は現在の府道35号・堺 富田林線(旧国道309号)付近を通る東西道路として計画されています。終点の接続道路はこの道路で、富田 林市の金剛東団地の北端を東西に通過するルートです。 現在、3ヵ所の工区で事業が進められています。八尾土木事務所が管轄する「八尾工区」は、八尾市老 原(おいはら)9丁目〜藤井寺市津堂4丁目で、接続道路は市道・木ノ本田井中線 ― 府道186号・大阪羽曳野 線です。府道186号は大和川左岸(南岸)堤防の上を通る道路で、大和川に新しく架ける橋を南下した八尾 富田林線が接続します。この地点から南側は富田林土木事務所の管轄となります。 八尾工区の南に接続するのが「藤井寺工区」で、府道186号・大阪羽曳野線 ― 府道12号・堺大和高田 線の延長約1.6kmの区間です。所在地では藤井寺市津堂4丁目〜羽曳野市島泉9丁目となります。一部が 市の境界部分を通りますが、大部分が藤井寺市域です。大和川堤防の府道186号から長尾街道までは既存 の住宅はほとんど無く、用地買収や造成工事は比較的進めやすい部分でしょう。 右に掲載した図が、藤井寺市を通過する八尾富田林線の予定ルートを示したものです。赤い矢印線が工 区の区切りを示します。西名阪自動車道との交差部分は、八尾富田林線が高架下をくぐります。府道・堺 大和高田線との交差部分では、堺大和高田線も改修されて右折レーンが設置されます。 下の写真は、藤井寺工区建設予定地の様子を俯瞰したものです。GoogleEarthの3D化機能によって作製 しました。上の地図と対比して見るとわかりやすいと思います。 |

|

|

| 藤井寺市を通過する八尾富田 林線の予定ルート 基図は『藤井寺市現況図』(平成 29年1月1日現在 藤井寺市作製)を使 用。着色・文字入れ等一部加工。予 定ルートは大阪府公式サイト掲載の 都市計画道路各工区説明図による。 |

| 羽曳野市南部に位置する「羽曳野工区」は、市道郡戸古市線―府道32号 ・美原太子線(南阪奈道路側道)の延長1.5kmの区間で、所在地は羽曳野市 桃山台2丁目〜堺市美原区小平尾(こびらお)です。このうち、1期区間として 建設された市道郡戸古市線 ― 市道河原城羽曳が丘西1号線の延長約0.5 kmは、既述の通り2013年7月1日に供用が開始されています。南側の2期区 間、市道河原城羽曳が丘西1号線―府道32号・美原太子線の延長約1.0km が事業進行中です。この区間は既存住宅は無くて用地も買収済みのような ので、そんなに時を置かずして完成するものと予想されます。 以上の八尾工区・藤井寺工区・羽曳野工区には含まれていない区間が2 ヵ所あります。一つは、府道12号・堺大和高田線 ― 市道郡戸古市線の区 間で、上記の藤井寺工区と羽曳野工区の間の約2.6kmの区間です。八尾富 田林線全体の真ん中部分となる区間です。既存の住宅等が多く、用地買収 や道路建設に最も多くの時間と費用が必要と見込まれる区間で、完成まで |

|

|

| 八尾富田林線・藤井寺工区北部の建設予定地(北より) 〔GoogleEarth3D画 2018(平成30)年〕より 文字入れ等一部加工 |

||

| の道のりはまだまだ長いようです。おそらくは、八尾富田林線全線の中で最後に開通する区間となることでしょう。 もう一つは、さつき野地区以南の区間で、さつき野地区供用部分 ― 都市計画道路・狭山河南線の約1.1kmです。さつき野地区からほぼ 一直線に南下して、狭山河南線と結ぶ区間です。この部分は建築物は無く、山林地とゴルフ場の一部を通過しますが、もともと開析谷地形 の多い所なので、橋梁や盛り土などの路盤造成工事には手間がかかりそうです。これらの2区間については、今のところ大阪府からの具体 的な事業計画は示されていません。 現在進行中の各工区の事業計画をまとめてみたのが下の表です。(大阪府Webサイト・各土木事務所掲載ページによる。) |

||

| 都市計画道路八尾富田林線 事業計画 (大阪府Webサイトより) | |||||

| 工 区 | 八尾工区 | 藤井寺工区 | 羽曳野工区 | ||

| 事 業 区 間 | 八尾市老原9丁目 〜 藤井寺市津堂4丁目 | 藤井寺市津堂4丁目 〜 藤羽曳野市島泉9丁目 | 羽曳野市桃山台2丁目 〜 堺市美原区小平尾 | ||

| 延 長 (総延長11.4km) |

2.2km | 1.6km | 約1.5km | 1期区間 | 約0.5km |

| 2期区間 | 約1.0km | ||||

| 幅 員 | 16.7m 〜 38.7m | 25.0m 〜 43.2m | 25.0m | ||

| 事 業 期 間 完 成 予 定 |

平成29年11月22日 〜 令和9年3月31日 | 平成30年7月5日 〜 令和9年3月31日 |

1期区間 | 平成25年7月1日供用 | |

| 2期区間 | 〜令和14年3月31日 | ||||

| 事 業 管 轄 | 大阪府都市整備部八尾土木事務所 | 大阪府都市整備部富田林土木事務所 | |||

| 東西に通る幹線道路 東西方向の幹線道路としては、府道12号・堺大和高田線が重要な役割を果たしています。もともと、大阪湾岸部と奈良県方面を東西に結 ぶ幹線道路が少なく、今でも12号の交通量は多くて、特にトラック輸送が目立ちます。この府道は、戦後の昭和30年代初めに藤井寺市域の 部分が全線開通していますが、その一部はすでに戦前か戦時中に建設されていたようです。敗戦の翌年に米軍によって撮影された航空写真 を見ると、小山交差点を中心に東西約1km弱の新設道路が写っています。敗戦後の混乱期にそんなに早く新府道の建設が成されたとは考え にくいので、昭和20年の敗戦以前に建設が始まっていたと思われます。府道12号は、昔から堺と奈良地方を結ぶ街道であった長尾街道のバ イパスとしてほぼ並行して造られたものです。この新道が開通するまでは、長尾街道が府道・堺国分線として指定されていました。完成直 後の昭和30年代の中頃から、日本は高度経済成長の時代へと入って行きました。その時代情況の中で、開通して間もない府道12号が大き な役割を果たしたことは言うまでもありません。 開通から3年半後には、南北幹線の旧170号と交わる土師の里交差点で、藤井寺市域(当 時・美陵町)で初めての信号機が設置されました。 東西方向の幹線道路では、もう1本の府道がバイパスとして造られています。府道31号・堺羽曳野線です。旧道となる道路は旧街道の竹 内街道で、旧道路名は府道・堺古市線でしたが、その一部には戦前に造られたバイパス部分がありました。現在の白鳥交差点から西へ進み、 リックはびきのの西で北進して野中寺交差点の南側に達する部分がそうで、府道旧31号でした。 全て藤井寺市域外の道路でしたが、昭和40年代になってさらなるバイパスの建設が行われ、より北側を通るルートになったことで、藤井 寺市内を通る新しい幹線道路となりました。旧31号の羽曳野市内の部分は市道に移管されており、西の松原市内・堺市内では一部が31号と して存在しています。この府道現31号は、西へ進んで堺市美原区に入ると、美原ロータリーで府道2号・大阪中央環状線に接続し、多くの 部分が重複して行きます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| ※ 府県名のない地名はすべて大阪府内 | |||||||||||||||||||||||||||||

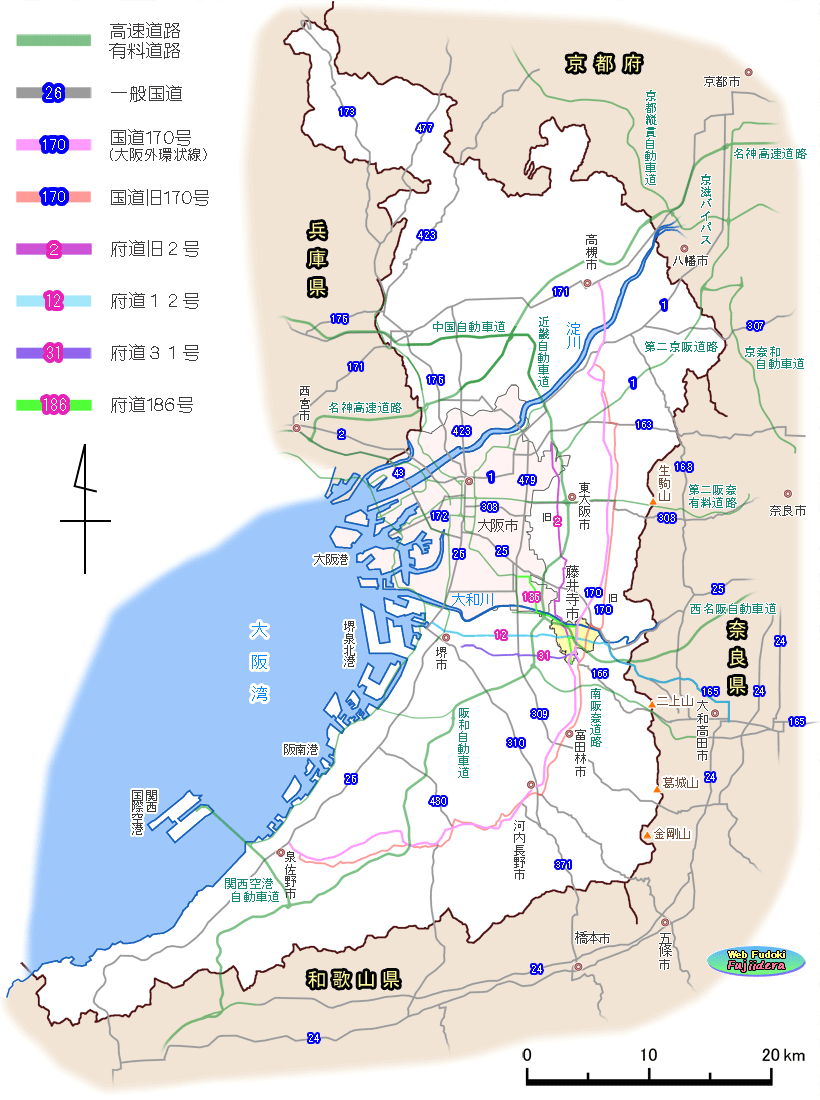

| 藤井寺市周辺と大阪府内の道路網 ( 2025年 ) | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| ※1 大阪府内及び周辺府県に接続する国道・高速道路・有料道路を表示している。 ※2 国道でバイパス新線がある場合は、24号・170号を除いて、原則として新線のみを表示している。 ※3 藤井寺市域の交通に関連して、府道のうち旧2号・12号・31号・186号だけを取り上げている。 ※4 阪神高速道路については、高速道路網の表示のみ行い、路線名は省略している。 ※5 主要道路の起点・終点及び通過点の場所の参考に、大阪府内外のいくつかの都市名と市役所記号を表示している。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 珍しい大阪府道 ― 「えっ これが府道?」 藤井寺市内には、二つの珍しい府道が通っています。「えっ、これが府道?」「こんな府道があったのか!」と、多くの人が意外に思う珍 しい府道です。 一つ目は、「府道189号・道明寺停車場線」です。表にもある通り、わずか600mほどの短い府道です。国道旧170号と近鉄道明寺駅を 結ぶ道路ですが、直線的に結ぶのではなく、わざわざいったん南に迂回しています。部分によっては、普通自動車がすれ違うのがやっとと いう狭い所もあります。「何でこれが府道なんだ?」と、ついぼやきたくなるような道路です。しかも、この区間内のどこにも府道である ことを示す標識の類はありません。国道から東に入る三叉路の南北に立っている道路案内板で、かろうじて府道であると知ることができる だけです。いったい、なぜこんな道路が府道として認定されているのでしょうか。「道明寺停車場線」という怖ろしく古風な名前とともに 大きな謎を感じさせる道路です。 二つ目は、「府道802号・八尾河内長野自転車道線」です。別名として「南河内サイクルライン」という愛称が付けられています。名前 の通り、自転車専用道路として造られました。と言っても、街中にあるような通勤や通学、買い物などに利用する自転車専用道路とは異な り、スポーツ・レジャーとしてのサイクリングに利用してもらうための道路、つまり、サイクリングロードなのです。大阪府内に4ヵ所あ る自転車道線の府道の一つです。自転車が通ることができればよいので、この道路区間の多くは堤防や河川敷を利用して造られています。 藤井寺市内の部分はすべて堤防と河川敷にあり、1ヵ所だけ自転車歩行者専用橋を通ります。 現地で見ていると、時おり自転車で走る人を見かけるので、サイクリングロードであることは容易に理解できるのですが、これがれっき とした大阪府道であることは意外と知られていません。800番台という大きな数の番号で指定されているのは、自動車道ではないことによ るのでしょう。大阪府道の中でも、やや特別な存在のようです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 国道・府道のおもな交差点 各道路の説明の中でも取り上げますが、藤井寺市内にある国・府道交差点の中から、4ヵ所の交差点を簡単に紹介します。 昭和40年代の初めまでは、市内で代表的な交差点と言えば「土師の里交差点」と「小山交差点」でした。市内で最初に信号機が設置され たのもこの二つの交差点でした。当時の国道170号(現旧170号)と府道堺大和高田線が交差する土師の里交差点は、市内で最も自動車通行の 多い交差点で、それに次ぐのが、府道八尾羽曳野線(現大阪羽曳野線)と堺大和高田線が交差する小山交差点でした。小山交差点は戦前に誕 生していましたが、土師の里交差点は昭和30年代に現在の堺大和高田線が全線開通した時に誕生しました。 これら二つの交差点に代わって、現在市内で代表的な交差点となっているのが、「沢田交差点」と「野中交差点」です。沢田交差点は、昭 和44年12月にここから北の大阪外環状線(現国道170号)が開通した時に利用が開始されました。この年の3月に開通した西名阪道路(現西 名阪自動車道)の藤井寺インターチェンジと新しい幹線道路・大阪外環状線をつなぐ重要な交差点だったのです。翌昭和45年(1970年)3月 には、大阪府の千里丘陵で日本万国博覧会(大阪万博)が開始されました。これに合わせて、大阪府内では各地に新しい幹線道路が建設され たのです。その後全線開通した外環状線の交通量は年々増大していき、沢田交差点も何度かレーンの改良工事が行われました。現在では、 交差点の進入路部分は市内で唯一の片側4車線区間となっています。また、全体が口の字形の大型歩道橋も市内ではここだけです。 野中交差点は、大阪外環状線と時を同じくして建設が進められた府道堺羽曳野線(現31号)が、前後して昭和40年代中頃に開通した時点 で誕生しました。戦前に造られていた府道八尾羽曳野線(現大阪羽曳野線)と交差する位置です。この時点では、さほど大きな交差点ではあ りませんでしたが、外環状線のこの部分が遅れて開通すると、たちまち大きな交差点に変わりました。二つの府道が十字に交差している所 に、さらにより大きな外環状線が斜めに交差する複雑な交差点となったのです。将来の立体交差化を見越して、外環状線は上下線分離で交 差しており、そのため府道186号の交差点通過は大変時間がかかることになりました。その後、立体交差化の工事を経て平成9年(1997年) の秋に野中跨道橋が完成し、現在の交差点の姿となりました。現在のところ、藤井寺市内では唯一の道路跨道橋です(高速道路の高架橋を除 く。別に鉄道跨道橋は存在する)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 藤井寺市内の鉄道 藤井寺市内を通る鉄道は2路線があります。「近畿日本鉄道南大阪線」とその支線である「道明寺線」です。 南大阪線は、大阪市内のターミナル駅・大阪阿部野橋駅を起点として奈良県橿原市の橿原神宮前駅に至る39.8km、28駅(含起終点駅)の 路線です。市の南に隣接する古市駅から南に延びる長野線と共に、南河内地区を縦貫する重要な鉄道路線となっています。また、奈良盆地 南部と大阪市中心部を結ぶ重要な通勤・通学路線でもあります。藤井寺市内では、この南大阪線が市の中央部を曲がりながら通り抜けるよ うに走っています。そのため、狭い市域でありながら南大阪線の三つの駅が存在しています。これによって市内のかなりの部分が駅からの 徒歩圏の範囲となっています(下に詳述)。現在は阿部野橋駅発の主路線となっている南大阪線ですが、実は全線開通したのは現在は支線の 道明寺線や長野線よりも二十数年も後のことです。 最も早く開通したのは道明寺線です。と言っても、この時には道明寺線という路線名は無く、古市駅−柏原駅間で開業した河陽鉄道によ る営業でした。この時に道明寺駅も開業しました。この後、河陽鉄道は河南鉄道→大阪鉄道→関西急行鉄道(大阪電気軌道が母体)→近畿日 本鉄道と、社名変更や合併をくり返して今日に至っています。合併によって現在の近畿日本鉄道に結集した数々の鉄道会社の中で、最も早 く開業したのが「河陽鉄道」でした。つまり、現在の道明寺線は、数ある近鉄全線の中で最も古い歴史を持つ路線なのです。そして、この 時開業した古市・道明寺・柏原の3駅が、最も古くから存在した駅ということになります。現在、単線で中間駅1駅、路線延長2.2kmとい う大変短い道明寺線ですが、その歴史に秘められているものの大きさを是非とも感じ取っていただきたいと思います。 現在の藤井寺市は人口密度も高い郊外住宅都市として発展しています。典型的な大阪市の衛星都市の一つです。今日のこの藤井寺市の姿 に至るまでの過程を見ると、上記の鉄道の存在を抜きにしてその歴史を語ることはできません。特に大阪鉄道時代に見られる変化の大きさ は、その後の藤井寺市域の発展に決定的な影響を与えたと言ってもよいでしょう。そこには、単に鉄道が通った、駅ができた、だけに留ま らない様々な事柄がからんでいます。 電車利用しやすい藤井寺市 下の地図は、藤井寺市内で、各駅から1kmの範囲に該当するエリアを表したものです。単純に「駅から半径○m」としないで、実際に歩 く道筋を想定して1kmの道のりをたどり、到達した地点を数ヵ所設定して結んだ範囲を「1kmエリア」としました。1kmとしたのは、大人 の平均歩行速度を65〜70m/分とした時、1kmは15分前後で歩ける道のりであるとの計算によります。日常の通勤・通学で、徒歩で駅ま で往復可能な範囲ではないかと考えました。自転車でなら、さらに短時間で行き来できる道のりです。 藤井寺市域の居住者が通勤・通学に一般的に利用する駅は、6つの駅があります。近鉄南大阪線の藤井寺駅・土師ノ里駅・道明寺駅・古 市駅、近鉄道明寺線の柏原南口駅、JR関西本線(大和路線)の柏原駅の6駅です。下の地図の6色のエリアは、この6駅からの1kmエリア を表しています。その中で、藤井寺市在住の鉄道利用者の圧倒的多数が利用するのが、藤井寺駅・土師ノ里駅・道明寺駅の市内3駅です。 今では3駅とも近くに大型駐輪場があり、1km以遠から往復する利用者も自転車利用がしやすくなりました。最近では民営の駐輪場も増え てきています。 市内居住者でも、一部地域の人達は市外に在る駅を利用しています。市の最南部地域の場合は、藤井寺駅よりも羽曳野市内の古市駅の方 が近く、急行停車駅であることからも、この駅を利用する人が少なからずあります。 市の北東部地域では、大和川に架かる新大和橋を渡るとすぐ柏原南口駅があり、JR柏原駅まで1駅で行くことができます。JR沿線に 通勤・通学する人々には重要かつ便利なルートとなっています。また、柏原駅から始点の天王寺駅まで行き、大阪市内への通勤・通学に利 用する人もあります。さらには、自転車で新大和橋を渡り、柏原駅まで直行するケースもあります。新大和橋は自転車歩行者専用橋です。 また、藤井寺市域でも大和川の北側に位置する川北地区では、柏原駅へ行く方が土師ノ里よりもずっと近いため、通勤・通学に柏原駅を利 用するだけでなく、買い物などでも柏原駅周辺がよく利用されています。 また、新大和橋から東へ400mほど歩くと、近鉄大阪線の安堂駅に行くことができます。大阪線の駅では藤井寺市に最も近い駅で、大阪 線沿線の利用者にとっては貴重な駅です。安堂駅の1kmエリアは柏原南口駅エリアとほぼ重なるので、地図には色表示はしていません。 もう1駅あります。南大阪線の高鷲駅です。藤井寺駅周辺部もかなりの範囲が高鷲駅の1kmエリアに入りますが、当然ながら、藤井寺駅 の方が近くて利便性も高いので、たいていの人はそちらを利用しています。また、高鷲駅は普通列車のみの停車駅であり、藤井寺市民でこ の駅を日常的に利用するのは、条件が合致するごく一部の人に限られます。したがって、エリアの色表示はしませんでした。 地図でわかるように、駅からの1kmエリアの範囲は、藤井寺市域の半分強を占めています。自転車利用を含めれば、さらに駅利用の範囲 は広がるでしょう。つまり、市内の大部分の地域から路線バスを利用しないでどこかの駅に行ける、ということです。このことが、藤井寺 市域が高度経済成長期から人口の大幅な増加を迎えた大きな要因の一つにもなったのでした。 |

| 各駅から1kmのエリア |

|

| 各駅のエリアは、駅の出口から道筋に沿って1,000m進んだ地点を結んでいます。直線に近い進み方をするほど遠くの 地点まで行きます。 鍵曲がりの多い道筋では、直線距離は短い地点となります。したがって、同じ1kmエリアでも、道のりで表した場合は 同心円のようにはなりません。なお、1kmエリアの範囲でも、市域外の部分は色表示をしていません。 |

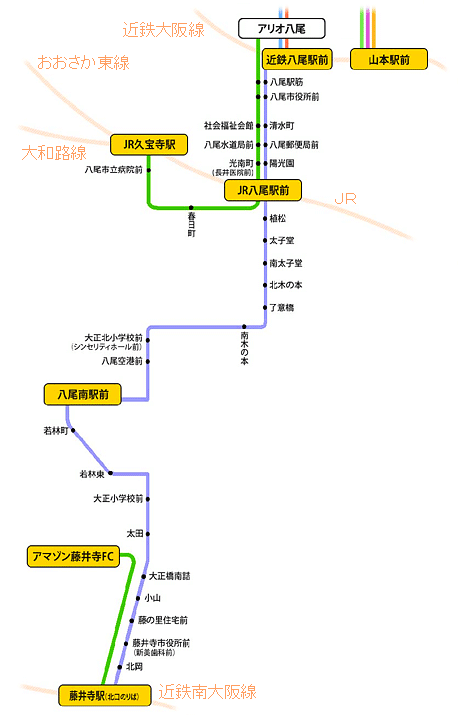

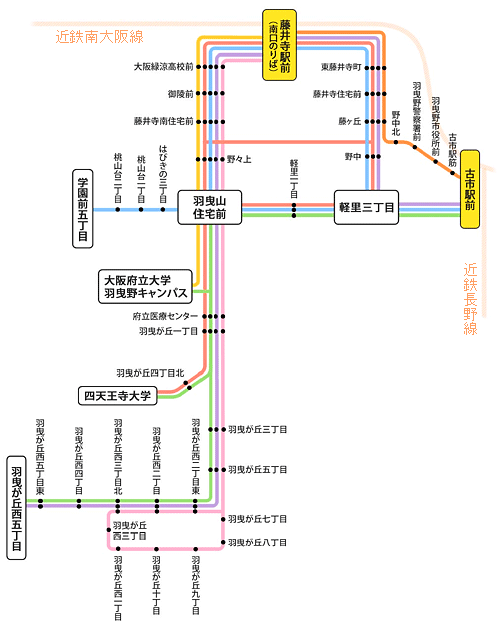

| 定期バス路線−近鉄バス 近畿日本鉄道の電車が通り抜ける藤井寺市・羽曳野市を走る路線バスは、近鉄バスだけです。現在藤井寺市内で定期路線バスが発着する 駅は藤井寺駅だけです。 駅北広場から発着するのは、北方面の八尾市内、「近鉄八尾駅前行き」の路線です。藤井寺駅から府道12号に出て小山交差点からは府 道旧2号を北上します。大正橋で大和川を越え八尾市内へ入っていきます。途中、大阪市営地下鉄谷町線・八尾南駅前を経由する便もあり、 地下鉄への乗り換えルートにもなっています。また、その先ではJR八尾駅前にも寄るので、JR関西本線への乗り換えルートでもあります。 藤井寺市内でも駅から遠く大正橋に近い北部の市民には、藤井寺駅へ出て行く貴重な足となっています。特に高齢者には大切な存在です。 藤井寺駅前南口乗り場から発着する路線バスは、大きく4通りに分けられます。最も便数の多いのが、藤井寺市の南に隣接する羽曳野市 の住宅地「羽曳が丘(はびきがおか)」を行き先とするコースです。終点までを往復する便と住宅地内を循環する便とがあります。次いで多いのが 羽曳が丘の北に隣接する「四天王寺大学行き」です。1981年に前身の女子大・短大から共学の4年生大学に変わって、通学生の数が大きく 増えました。さらに、その3年後には中学校・高校も併設され(2019年3月までに閉校)、いっそう通学生が増えました。このコースは、当然 ながら休日の便数が極端に少なくなります。3番目に多いのが、「学園前・桃山台行き」という、これも羽曳野市内の住宅地に行くコース です。4番目は「近鉄古市駅前行き」のコースですが、経由地によって何通りかあります。このコースは両駅の中間と藤井寺駅・古市駅と を行き来するためのもの、と言ってよいでしょう。駅から駅まで行くのは当然電車の方が速いですから。なお、他の3コースの便も、経由 地の違いで何通りかに分かれます。 1974(昭和49)年11月に現在の橋上式の藤井寺駅が完成し、翌年に北駅広場が完成するまでは、藤井寺駅前発着の路線バスは全て駅南口前 が乗り場でした。八尾行きのバスもここから発着していました。ロータリーも専用のUターン地も無いので、朝夕の通勤時間帯には駅前道 路が大変混雑していました。 |

|

|

|

| 上)近鉄バス・藤井寺駅前〈南口のりば〉発路線図(2024年4月現在) 左)近鉄バス・藤井寺駅前〈北口のりば〉発路線図(2024年4月現在) 近鉄バス株式会社Webサイト「路線バス」より 一部加工 |

||

| 消えたバス路線 藤井寺市内を通る近鉄の路線バスは、以前にはあと3通りのコースがありました。南北コースとして、八尾市・志紀車庫前(JR関西本線志 紀駅前)―富田林駅前(近鉄長野線)間を結ぶ富田林線というコースがありました。国道25号・旧170号を継いで走る路線です。もともとは、 八尾―河内長野間を結ぶ路線でしたが、電車線と並行しているために短縮化されたものです。利用者減少のために次第に便数が減り、つい に2008年12月に休止となりました。この路線では、土師ノ里駅前にも停留所がありました。 あとの2コースは、堺線というコースで、河内国分駅前(近鉄・大阪線)―堺東駅前(南海・高野線)間を結ぶ路線、短縮版の河内国分駅前 ―藤井寺駅前間の路線が藤井寺市域を通っていました。堺市と柏原市を東西に結ぶ路線で、府道12号・堺大和高田線を利用していました。 この路線にも土師ノ里駅前に停留所がありました。また、府道から南下して一旦藤井寺駅前に寄り、また府道にもどって行くという走り方 もしていました。藤井寺市から河内国分駅に行くと、近鉄・大阪線を利用することもできました。また、堺方面へ直接行ける電車ルートが 無かったので、堺東駅行きは数少ない貴重な東西路線でした。しかし、こちらも利用者減少で1993年頃には休止となりました。 もう1路線、駅北広場から発着する定期バスがありました。近鉄バスが東北急行バスと共同運行している夜行高速バスで、藤井寺駅―横 浜・東京(上野・浅草)間を走っていた「フライングライナー」です。近鉄阿部野橋駅・難波駅・JR大阪駅前にも寄っていましたが、それ らのターミナル駅を差し置いて藤井寺駅前が始発地となっているのは、驚きでもあり不思議でもありました。私は、上野の国立博物館で開 催の人気展覧会に行くのに利用しました。早朝に上野に着くので、朝食後にゆっくりと早い順で入場待ちに並ぶことができました。何より の利点は、料金が安く、電車のような乗り換えの手間が要らないということです。若い人たちには大きな利用価値があると思いました。残 念ながらと言うのか、やっぱりと言うのか、2017年7月より同路線は東京ディズニーランドへの乗り入れに伴って発着停留所を変更し、始 発地は藤井寺駅前からアベノハルカスに変わりました。到着地の上野駅も廃止され東京駅八重洲口に変わりました。惜しい限り! |