| ◆◆◆◆ 国道(旧)170号 ◆◆◆◆ |

| 一般国道170号(現道と共に170号に指定) 《旧道延長》約77km(現道との重複区間を含む) 《総延長》142.4km(現道・旧道) 《起点》大阪府高槻市 八丁畷(なわて)交差点(国道171号との交点) 《終点》大阪府泉佐野市 上瓦屋(かみかわらや)交差点(国道26号との交点) ※ 一部区間で現道170号と重複する 《通過市町》寝屋川市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・河内長野市 ・和泉市・岸和田市・貝塚市・熊取町 幅員:(市域内)8m ~ 16m(拡幅部分) (歩道・歩行帯を含む) 指定:1963(昭和38)年4月1日(旧道) 変更指定:1982(昭和57)年4月1日(指定区間の変更) |

kokudo170/3057-2013.5.25.jpg) |

|

|

| ① 国道旧170号(南より) 2013(平成25)年5月 右側は土師ノ里駅。駅のすぐ北側は府道12号堺大和高田線 と交差する土師の里交差点で、交差点手前部分は「土師の里 跨線橋」になっている。下には土師ノ里駅のホームがある。 |

② 国道旧170号(北より) 大和川に架かる河内橋南詰より南を望む。右の高層住宅は 府営藤井寺大井住宅。左後方の森は市野山古墳(允恭天皇陵)。 〔Googleストリートビュー 2024(令和6)年2月〕より |

|

| 2本ある「国道170号」-特異な存在の国道 「国道170号」という道路は、大阪府内に2本存在してい ます。しかも、起点付近・終点付近などの一部区間を重用し ている以外は70km近くに渡ってほぼ並走しています(③図)。 片方は、江戸時代以前から続く旧街道のバイパスとして戦前 から造られてきた道路です。もう一方は、その道路の更なる バイパスとして半世紀余り前に造られた道路です。 どちらも正式な名称は「国道170号」なので、区別するた めに古い方の170号には「旧」を付けて表し、新バイパスの 方はただ「170号」と言ったり、別の通称「外環状線」で言 い表されたりしています。 一部区間にバイパス道ができたことで、その区間だけ同じ 路線番号の国道が並存する例は各地で見られますが、170号 のようにほとんど全線が並存しているのは極めて珍しいこと です。 このように、2本並存しているだけでも十分に“特異な国 道”と言えますが、実は、ここで紹介する「旧170号」には ほかにも変わった特徴がいくつかあります。旧170号の特徴 を私なりにざっくりと次のようにまとめてみました。 ① 起点も終点も大阪府内にあり、しかも府内の国道では 最も長い延長の国道である。(現・旧道の両方に共通) ② 旧170号延長の約80%に当たる四條畷市東中野交差 点-泉佐野市上瓦屋交差点(終点)の区間、約64kmは全 線が府道20号枚方富田林泉佐野線と重複している。 ③ 新バイパスの現道170号(大阪外環状線)が全線開通し た後も、旧道はずっと国道の「170号」に指定され続け ており、2本の170号が並存している。 以下に順次紹介していきます。 大阪府内部分が最長の国道 大阪府内には24本の国道が通っていますが、その内の20 本は起点や終点が他の都府県内にあります。つまり、府内地 域と府外の他地域とを結ぶ道路です(④表)。 国道は、離れた主要都市間を結ぶ幹線道路が指定されてき ました。その多くは、江戸時代からの主要街道がベースとな っていました。旧170号も、京都と高野山(和歌山県)を結ぶ 東高野街道がベースとなっていました。そのような国道は、 当然複数の都府県にまたがって延びることになります(北海道 ・沖縄県・島内以外)。東海道をベースとし800km近くもあ る国道1号は、実に8都府県にもまたがっています。 |

③ 国道170号の路線図(現道・旧道) | |

kokudo170/m-kokudo170.png) |

||

| 生駒山地・金剛山地・和泉山脈のふもとに沿って通っている様子がわかる。このルートの元 となった東高野街道は、石清水八幡宮(京都府八幡市)から淀川沿いに南下し、さらに生駒山 麓にそって河内地域を南下すると、紀見峠(河内長野市)から紀伊国(和歌山県)に入って高野 山に向かった。国道170号の枚方-河内長野の区間が、ほぼこの街道ルートと重なる。河内 長野から和歌山に入るルートもかつては170号の一部であった。 |

||

| 一般に、複数都府県にまたがる主要国道はそれなりの長い延長がありますが、面積の小さい大阪府内では、1本の国道の府内部分の延長 はそんなには長くなりません。府内の起点・終点から府県境までが短いのです。④表にあるように、府内延長が50kmを超える国道は南北 に長い2本しかありません。その内の1本である170号が、大阪府内では最長の延長を持つ国道なのです。 南北に細長い旧河内国を縦貫する街道が古くからあり、高野山参詣が盛んになるとともに東高野街道と呼ばれるようになります。170号 はこの東高野街道をなぞるように造られたバイパスとも言えます。部分的には東高野街道がそのまま国道になっている所もあります。この ように、170号が長い府内延長を持つことになったのは、もともと長い旧街道のバイパス道であったことによります。 |

||

| ④ | 大阪府内の国道 | 〔 2025年現在 〕 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ※ 170号は現道の延長値 ※170・172・479・481号以外の府内延長は、地図サイト「YAHOOマップ」及び「Mapion」の距離測定機能による概測値。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 現在は府内延長が最長の国道である170号ですが、実は、以前には26号に次ぐ2番目の府内延長でした。それは、170号の経路の一部 が現在とは異なっていたからです。現在の170号は高槻市-河内長野市-泉佐野市という路線ですが、かつては高槻市-河内長野市-和歌 山県橋本市という路線だったのです。③図でそれを示してあります。 1982(昭和57)年に指定変更されるまでは旧170号の終点は橋本市で、東高野街道をそのままなぞる経路でした。③図でわかるように、こ の時の170号の府内延長は現在よりもかなり短く、約59kmほどでした。26号の64kmの方が上回っていたのです。終点が泉佐野市に 変更されたことで路線延長は大きく増え、現在のように最長の府内延長となりました。 指定変更により、旧170号の河内長野市-橋本市の区間は国道371号に指定変更され、371号の起点が橋本市から河内長野市に変わりま した。旧170号の一部が371号に編入されたことになります。終点も田辺市から串本町に変更され、総延長約250kmという長い路線にな りました(田辺市-串本町の一部区間は未供用)。 起点も終点も大阪府内 170号は府内延長は最長ですが、一般的な国道としてはそんなに長い国道ではありません。④表にある他都府県にまたがる20本の国道 の内、13本が総延長100kmまたは200kmを超えます。1号や2号は別格としても、100km~200km超の国道が多いようです。 面積の小さい大阪府にあっては目立つ存在ですが、複数の都府県にまたがる多くの国道に比べると、170号は国道としてはむしろ短い方 だと言えそうです。全都道府県の中でで2番目に面積の小さな大阪府の中に起点~終点がスッポリと収まっているわけですから。 ④表には、起点・終点とも府内にある国道が4本あります。これらは三つに分類することができます。 ①重要な港湾や空港と主要幹線道路を結ぶために造られた連絡道路。 ②交通状況改善のために都市計画に基づいて新たに建設または指 定された主要道路。 ③もともとあった国道が指定変更によって経路の付け替えが行われ、起点または終点が同一府県内に変わった道路。 ①には172号と481号が該当します。俗に「港国道」と通称される短い延長のもので、短い国道の例としてよく取り上げられます。神戸 港につながる国道174号が最短の国道として知られ、187.1mしかありません。府内の172号は大阪港から大阪市中心部で25号や26号 につながる連絡道で、481号は人工島の関西国際空港と26号や阪和自動車道を結ぶ連絡道です。文字通りの「港国道」です。 ②には479号が該当します。現道の170号も一応はこの分類に入ると言えるでしょう。どちらも当初は主要地方道として開設された府道 です。供用開始の数年後に国道に昇格しています。それだけ重要度の高い道路だということです。 ③に該当するのが170号です。主要地方道・大阪外環状線が170号に指定されたのに合わせて、旧170号も終点が大阪府内に変更されて います。その結果として、170号は現道・旧道のどちらも起点~終点が大阪府内にある国道となり、延長も以前より長くなりました。 |

||

| 延長の8割が府道と重複する国道 旧170号の特徴の一つとして、「府道との重複」を挙げることができます。国道と府県道が重複す ること自体は珍しいものではなく、各地の国道で見られることです。旧170号の特徴として取り上げ たのは、その重複区間がかなり長いことによります。 府道20号枚方富田林泉佐野線の延長約77kmの内、四條畷市東中野交差点 ― 泉佐野市上瓦屋 交差点の約64kmで、全線が府道20号枚方富田林泉佐野線と重複しています。これは旧170号延長 の実に80%余りにもなります。これほどの長い区間に渡り連続で重複しているのも珍しいでしょう。 このような重複がある場合、上位格の国道の道路標識しか表示されません。Web上の地図サイトや 市販の道路地図帳でも、ほとんどの場合、国道番号しか表示されていません。Googleマップだけは、 部分的ではありますが、縮尺によっては国道部分に府道の番号が表示されます。 道路標識でも表示がなく、地図でもこのような実態なので、通行する人々が府道と重複している国 道だと認識することはまずありません。道路地図でさえ知ることができないのですから。道路標識で 両方の表示がされないのは、通行者の勘違いや混乱を防ぐためだと思われます。行き先案内表示板で も、国道・府道の両方の番号を表示すれば、混乱が起きることは避けられないでしょう。 |

bunkazai/4)kaido/2)higashikoya-kaido/8443-2025.4.12.jpg) |

|

| ④ 国道旧170号(南より) 道明寺交差点で、ここから右(東) に進むと府道189号に入る。 2025(令和7)年4月 |

||

| 「国道旧170号」と「府道20号」のこのような長い区間の重複は、元をたどれば、昔の道路の指定や認定が出発点となっています。 | ||

| 旧街道をなぞる国道-始まりは「大阪府道」 | ||

| 旧170号の枚方-河内長野間は、旧街道である「東高野街道」をほぼなぞるルートで戦前から逐次整備 が進められ、戦後の高度経済成長期に国道に指定されました。江戸時代からの旧街道がそのまま国道にな った部分も多いのですが、自動車交通に合うような拡幅整備ができない部分では、近くに並行する形でバ イパスの新道路が造られました。 現在の藤井寺市域を通過する旧170号は、すべて1938(昭和13)年に開通した新路線の「府道柏原富田林 線」でした。別名「産業道路」と呼ばれ、南河内地域の産業振興に寄与することが期待されました。大和 川を渡る橋もこの時新たに「河内橋」が架橋されました。大和川から約350m北の「柏原駅下り南」交差点 となっている、国道25号との接続点から富田林市(当時富田林町)までの区間が「柏原富田林線」だったと 思われます。現在の国道25号(戦後に国道指定)は昔から「奈良街道」と呼ばれ、大坂と奈良を結ぶ重要な 街道でした。この道路と接続する新道路が開通したことで、南河内地域と大阪市中心部や奈良市方面を結 ぶ幹線経路が誕生しました。自動車による物資輸送が大きく進むこととなります。また、枚方~柏原の東 高野街道やそのバイパスともつながり、河内地域の南北交通が大いに向上しました。この時から、現在の 旧170号ルートは河内地域を南北に縦貫する幹線として大きな役割を担ってきたのです。 |

hashi/6)kawachibashi/kawachibashi-showashoki.jpg) |

|

| ⑤ 昭和10年代の河内橋 『目で見る 八尾・柏原の100年』 (郷土出版社 1995年)より |

||

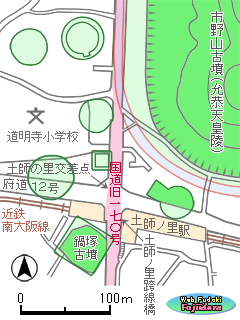

| 古墳を避け線路をまたぎ‥‥ルート選定の苦心 柏原富田林線(現国道旧170号)の建設が決まりそのルートを決定する段階で、藤井寺市(当時道明寺村)域を通過するルートの選定ではそれ なりの苦心があったものと推察されます。奈良街道(現国道25号)の接続点からほぼ真っ直ぐに南下するルートは、どうしても市野山古墳(允 恭天皇陵)の南西部にある小古墳群一帯を通過することになります。もちろん、天皇陵の中に道路を造ることなど許されませんが、その陪冢 (ばいちょう)と考えられていた小古墳も簡単に壊すわけにはいきません。しかも、小古墳群に接して近鉄南大阪線(当時大阪鉄道本線)の土師ノ里 駅があり、新道路が交差することになるのです。現在の道路網や鉄道と小古墳群との位置関係を示したのが⑥図です。 |

||

| 図でわかるように、柏原富田林線のルート設定は小古墳をギリギリで避けるようになされています。 市野山古墳の外濠の推定復元ラインと新設道路がスッポリと重なっていますが、これは結果としてこの ような重なりになったものと思われます。市野山古墳がもともと外濠のある二重濠であったことは、早 くから推定されていました。外濠の北東角部分と推定されるL字形の池(長池)が残っていたからです。 しかし、⑥図にある推定復元ラインは、戦後に行われた周辺の発掘調査の成果などを基に推定して設定 されたものです。柏原富田林線の道路設計が行われた時点では、外濠跡部分とこのように重なることは 想定されていなかったと思われます。 総合的に見て、この道路設計には、小古墳をできるだけ破壊することのないよう精一杯の工夫のあっ たことが見て取れます。今日ほど小古墳を文化財として保存・保護する機運の無い時代にあって、この ような工夫や配慮がなされたことは十分に評価されてよいでしょう。 このような工夫を経て実行された新道路建設ですが、⑥図の色表示でわかるように、現在では小古墳 の多くが消滅してしまっています。当時の規模で現存しているのは鍋塚古墳だけです。小古墳の多くは 民有地であったために、戦後に市街化・都市化が進み始めると、店舗や施設、住宅、道路の建設のため に次々と墳丘が削られ、古墳としての姿を消してしまいました。駅の近くで幹線道路に面している、と いう立地の良い場所となったことで、古墳の消滅を早めてしまうという皮肉な結果となりました。 現存する鍋塚古墳は以前から公有地化されて国史跡となり、近年には墳丘に繁っていた樹木も伐採撤 去されて覆土整備が行われました。そして、2019(令和元)年7月には、ユネスコ世界文化遺産に登録さ れた「百舌鳥・古市古墳群」のNo.27構成資産となりました。よくぞ残ったり!という感じです。 小古墳の個々の名称や市野山古墳については、別ページで紹介しています。 |

|

|

| ⑥ 国道旧170号と小古墳群 |

||

| 駅の上を通る立体交差-初の跨線橋 一方、小古墳群とは別の問題として、鉄道との交差がありました。この場所では新道路開通の16年前に鉄道が通り、その2年後には土師 ノ里駅が開業しています。新道路はその鉄道とほぼ十字に交差することになり、しかも、土師ノ里駅とまともに重なる位置を通過します。 ここでも、難題として向き合うべき課題の登場です。当時の大阪府の道路建設担当技術者と大阪鉄道技術者の人たちが、いったいどんな協 議を行ったのか、興味深いものがあります。その結論とは、新道路は土師ノ里駅の真上を立体交差で通す、というものです。 柏原富田林線レベルの道路が鉄道と交差する場合、当時は交通量が余程多い道路でなければ踏切を設けるのが一般的でした。実際、同じ 昭和13年に隣接する藤井寺町(当時)で開通した府道八尾古市線(現府道186号大阪羽曳野線)では、大阪鉄道本線と交差する場所に踏切(現藤 井寺2号踏切)が造られています。現在に比べれば自動車の通行はわずかであり、加えて、この地域は農地が圧倒的に多い田園地帯だったの で、道路と鉄道の交差点はたいていは踏切の設置でこと足りたのでしょう。それが、立体交差になったのはどうしてでしょうか。 |

||

| 踏切を設置できるのは、道路と線路が平面交差する場合です。⑥ 図でわかるように、柏原富田林線の道路は単なる線路との交差では なく、土師ノ里駅そのものと交差してしまうのです。この交差点を 踏切にしようと思えば、駅施設全体を東西のどちらかに移動させる 必要があります。しかし、土師ノ里駅を移動させるのは極めて困難 なことでした。 土師ノ里駅のある場所は国府(こう)台地の最も高い地点であり、それ 故に駅ホームを水平に造ることができています。駅から東西のどち らに進んでも台地を下る坂になっていて、水平な駅施設を造るため には大掛かりな地盤改造工事が必要となります。そうなると、もと もと緩やかな傾斜であった線路の勾配が変わってしまいます。さら に、駅の西側はすぐにカーブに入るので、駅の設置場所としては不 適当です。何よりも、そられの改造工事を電車を運行させながら行 うのは、技術面でも資金面でも大きな負担となるでしょう。 このように、駅の位置を変えるという選択は、素人目にも無理の あることがわかります。線路や駅施設を改修・移設するような工事 は、技術の進んだ現在でも多くの時間と労力、資金を必要とする事 業です。道路の造り方で工夫する方がずっと現実的でしょう。 |

tetsudo.eki/hajinosato-eki/hajinosato-eki-s33.1.18.jpg) |

|

| ⑦ 土師ノ里駅の上を通る枚方富田林泉佐野線(南西より) 1958(昭和33)年1月18日撮影 切り出しのうえ文字入れ等一部加工 『日本の古墳』(末永雅雄著 朝日新聞社 1961年)「図版第61 允恭天皇陵」より 国道に制定される前で、写真の場面は府道堺大和高田線の建設工事中の 様子。土師の里交差点を造るための盛り土工事が行われている。 |

||

| 新道路を立体交差で駅の上を通すために、駅の上には跨線橋が架けられました。現在の藤井寺市域では初の跨線橋です。それまでアンダ ーパスに似た構造の立体交差はありましたが、道路が上を越す跨線橋は初めてでした。 橋桁の下には、線路上を通る電車の高さに架線部分を含めた空間が必要です。そのため、橋桁の上の道路面はかなりの高さになります。 その高さに合わせて、跨線橋の南北部分の取付道路は盛り土を行って傾斜道路にすることになります。当時は荷物輸送に荷馬車や人が曳く 荷車がまだ多く使われていた時代なので、かなり緩やかな勾配で傾斜道路が造られています。1970(昭和45)年開通の大阪外環状線(現国道170 号)に造られた近鉄藤井寺跨線橋の南北の勾配に比べると、私の概算ではほぼ半分の勾配になっています。自動車社会になるよりもかなり前 の時代状況が道路設計にも反映しているようです。 写真⑦は、1958(昭和33)年に撮影された土師ノ里駅周辺の様子です。ちょうど府道堺大和高田線(現府道12号)の新設工事が行われている 最中の様子です。現在の土師の里交差点の高さに合わせる取付道路の盛り土工事が進められているところのようです。土師ノ里駅の上を枚 方富田林泉佐野線(当時)が通っています。現在と違って、跨線橋が「橋」であることがその形状からよくわかります。交差点位置の北側を 見ると、かなりの盛り土のあった様子がわかります。なお、府道堺大和高田線はこの年の10月に開通し、土師の里交差点が誕生しました。 土師ノ里駅周辺や国府台地の地形の様子などについては、別ページ「澤田八幡神社」で紹介しています。 |

||

| 「国道170号」の制定-府道と重複 戦後になって新たな道路政策が行われ、1954(昭和29)年1月に建設省(現国土交通省)が主要地方道「枚方富田林泉佐野線」を指定します。 同月6月には大阪府が府道路線第1次認定を行い、「主要地方道・府道16号枚方富田林泉佐野線」を認定しました。「柏原富田林線」はそ の一部として取り込まれる形となりました。さらに、1963(昭和38)年4月、「二級国道170号高槻橋本線(高槻市-和歌山県橋本市)」が制定施 行され、府道枚方富田林泉佐野線の北河内郡四條畷町(現四條畷市)東中野-河内長野市本町七つ辻の区間はこの国道170号と重複するとに なったのです。重複することになったのは、この区間が国道に昇格しても府道の認定がそのまま続いたからです。府道の認定は枚方~泉佐野 だったので、その中間の区間だけ認定を廃止するわけにはいかなかったのでしょう。その後、道路法改正により1965(昭和40)年4月に「一般 国道170号」に改称されました。また、府道も認定番号の再編があり、「府道20号枚方富田林泉佐野線」に変更されました。 |

|

旧170号で大和川以南の河内長野までの区間は大部分がバイパスとして造られた新道でした が、大和川以北の区間では旧街道そのものを府道・国道に転用した部分も多く、道路の幅が国 道と呼ぶにはふさわしくない狭い部分も見られます。中には、アーケードの商店街を通過する 部分(写真⑧)もあり、日中は自動車通行禁止区間となっています。国道を迂回しなければいけ ないのです。これはもうビックリです。 東大阪市の近鉄奈良線・瓢箪山(ひょうたんやま)駅のすぐ東側を通る旧170号は、踏切をはさむ南 北400m近くがアーケード商店街になっており、7-20時は自動車通行禁止の規制区間です。 商店街を国道が通るのではなく、国道(旧街道)が商店街になった、というのが正しい表現でし ょう。旧街道を横切る鉄道が開設され、街道のすぐ横に駅ができたことで、街道には順次商店 が並んでいったものと思われます。より広い道路が必要とされる頃には、すっかり商店街が形 成され周辺も市街化が進んでいたために、道路拡張は困難だったのでしょう。 |

|

| ⑧ 瓢箪山商店街の北端入口(北より) 〔Googleストリートビュー 2024(令和6)年6月〕より 写真の手前側に自動車通行の規制標識がある。 |

| バイパス道建設と指定変更 現在の旧170号は現道と同様に 高槻市-泉佐野市の路線で指定されていますが、現在の指定(1982年4月指定)になるまでは、既述の通り 高槻市-河内長野市-和歌山県橋本市の路線で170号に指定されていました。まさに東高野街道のルートそのものだったわけです。 東高野街道は淀川上流近くにある石清水八幡宮(現京都府八幡市)付近を起点として淀川沿いを南下し、河内国を生駒山地・金剛山地の山 麓に沿って縦断します。河内南部の長野村(現河内長野市)で西高野街道・中高野街道と合流して高野街道となり、南下を続けて紀見峠を越 えると紀伊国に入りました。以前の指定では170号の終点は和歌山県橋本市で、そこから高野山へは国道371号でした。 昭和の高度経済成長期になると大阪でも急速にモータリゼーションが進み、道路網の整備が進められました。「一般国道170号」にもバ イパス道の新設が求められ、昭和40年代に計画が具体化されていきました。もともと東高野街道のバイパスであった国道170号の、そのま たバイパスということになります。それが「主要地方道・大阪外環状線」の計画です。 「大阪外環状線」は、もとも府道20号枚方富田林泉佐野線のバイパスとして計画され、府道として建設されました。大阪市中心部から放 射状に延びる幹線道路をつなぐ3本の環状道路が計画され、一番外側を通る路線が「大阪外環状線」でした。後に国道に昇格するのですが、 本来なら高槻-河内長野の区間が「国道170号」に指定されるはずのところ、国道のルート付け替えが行われました。 新たに指定された「国道170号」の終点は橋本市から大阪府泉佐野市に変更され、河内長野市からのルートが付け替えられたのです。そ れに合わせて「旧170号」も終点が泉佐野市に変わりました。その結果、新旧の「国道170号」は高槻市-泉佐野市という路線になり、全 線が大阪府域内に収まることになりました。この指定変更の背景には、大阪府南部泉南地域の再開発のほかに、当時進行していた大阪湾埋 め立てによる人工島新空港(現関西国際空港)の計画がありました。 指定変更により、旧170号の河内長野市-橋本市の区間は国道371号に指定変更され、371号の起点が橋本市から河内長野市に変わりま した。旧170号の一部が371号に編入されたことになります。終点も田辺市から串本町に変更され、総延長約250kmという長い路線にな りました(田辺市-串本町の一部区間は未供用)。この371号にもバイパスができていますが、③図では旧道で示しています。 なお、現道の国道170号(大阪外環状線)の建設経過については、別ページで紹介しています。詳細はそちらをご覧ください。 |

|||

| 今に続く2本の「国道170号」 1982(昭和57)年4月、上記のように「大阪外環状線」は「一般国道170号(高槻市-泉佐野市)」として制定施行され、国道の終点が変更 されました。この時点から「大阪外環状線」は「国道170号」と表示されることになりますが、通り慣れた利用者には今でも「外環状線」 や「外環」の呼び名が普通に使われます。「大阪外環状線」の名は、「大阪中央環状線」「大阪内環状線」と並んで今も存在します。 1994(平成6)年8月31日には、「国道170号(大阪外環状線)」がついに泉佐野市まで全通しました。計画スタートからおよそ30年の歳月 が過ぎていました。和泉市以西には暫定2車線の区間もあり、その後も4車線化の事業が続けられています。 |

|||

| 主要地方道であった大阪外環状線が新しい「国道170号」に昇格したわけですが、この場合、一般的には 旧道の方は府道に格下げ・移管されるのが普通です。ところが、外環状線が国道に昇格してから40年を過ぎ ているのに、いまだに旧道も「国道170号」指定のままです。つまり、「国道170号」が2本存在している のです。しかも、冒頭で紹介したように2本の「国道170号」はほぼ全線に渡って並行しています。一部で は重複している所もあり、河内長野市内や和泉市内では新旧の170号が平面交差しています。どちらの道路 にも「R170」を示す同じ標識が立っているのです。 そのため、時には写真⑨のような案内板に出くわすことがあります。この案内板は、外環状線の現道170 号・福瀬町東交差点(和泉市)の東側で西行き車線に立つものです。旧道の170号と交差していることを知ら ずに初めて見た人は、思わず「えっ?」と声を上げることでしょう。通ったことのない人は、カーナビの案 内でもなければ途惑ってしまいます。別の交差点や旧道でも、「R170」が二つ以上ある案内板を見る箇所 があります。ドライバー泣かせの案内板です。 |

|

||

| ⑨ 国道170号・福瀬町東 交差点(和泉市)の東側 に立つ案内板(東より) |

|||

| なぜ2本のまま? いまだに2本の「170号」が存在し続けている理由は一つではないでしょうが、最大の理由は「旧170号」という呼称が定着してしまっ た、ということのようです。大阪外環状線が国道に指定された時点ではまだ全線開通はしておらず、藤井寺市以南では部分的な順次開通で した。その間は旧道も国道としての存在を維持し続けてきました。その期間がけっこう長かったため、使用されていた「旧170号」という 呼称が定着してしまったようです。 全線開通後に格下げして新たな府道名を付けても、通行する利用者にはわかり難いのではと考えられたようです。しかも、旧道の四條畷 市-泉佐野市の区間は、もともと「府道20号枚方富田林泉佐野線」と重複していたので、「旧170号」が府道になれば複数の府道に分割さ れてしまうことになります。府道に格下げして、へたに名称変更を行うと混乱を招きかねない。ならば、「旧170号」のままにしておこう、 となったのではないでしょうか。そうすれば、1本の道路として呼び表すことができ、どの道路のことかも認識しやすくなります。 一方、現道170号の方は、地元ではもっぱら「外環状線」とか「外環」の略称で呼ばれることが習慣化しています。人々は通称をうまく 使い分けて、新・旧の「国道170号」を間違えないように区別しているのです。 なお、「旧170号」を指して「旧外環」などと呼ぶ人がいますが、この言い方はまったくの誤りです。語呂よく言い表したいのでしょう が、「旧170号」は一度たりとも「外環状線」に位置付けられたことはありません。新も旧もなく、「旧170号」に「外環」を付けて呼ぶ こと自体が間違いなのです。地元では「旧国道」という略称もよく使われますが、こちらの方がずっとましな略し方でしょう。 |

|||

| 国道「170号」「旧170号」をめぐるおもな歩みを簡単な表にまとめてみました。 |

| 年・月・日 | で き ご と | |

| 1938(昭和13)年 | 2月 | 産業道路「府道柏原富田林線(現・国道旧170号)」が開通。 大和川に新たに「河内橋」が架けられ、土師ノ里駅の上には跨線橋が設置された。 |

| 1954(昭和29)年 | 1月20日 | 建設省(現国土交通省)が主要地方道「枚方富田林泉佐野線」を指定。 |

| 6月10日 | 大阪府が主要地方道「府道16号枚方富田林泉佐野線(現・府道20号)」を認定(11月1日告示)。 | |

| 1963(昭和38)年 | 4月 1日 | 「二級国道170号高槻橋本線(高槻市-和歌山県橋本市)」を制定施行(現・旧170号)。 四條畷市東中野交差点-泉佐野市上瓦屋交差点の区間では府道枚方富田林泉佐野線と重複。 |

| 1965(昭和40)年 | 4月 1日 | 道路法改正により一級・二級区分が廃止され、「一般国道170号」として指定施行。 |

| 170号バイパスとして都市計画道路「高槻橋本線」の高槻市-河内長野市の区間が1965年までに 計画決定。 |

||

| 1967(昭和42)年 | 主要地方道「大阪外環状線」の高槻市-枚方市間(都市計画道路「高槻橋本線」の一部)が開通。 | |

| 1969(昭和44)年 | 3月21日 | 藤井寺インターチェンジが開業。一般有料道路・西名阪道路(現西名阪自動車道)の第1期が開通。 |

| 12月15日 | 大阪外環状線の藤井寺市沢田交差点以北が開通。大和川には「新大井橋」が架橋される。 | |

| 1970(昭和45)年 | 3月 6日 | 大阪外環状線の沢田-野中東間が開通。 |

| 3月14日 | 日本万国博覧会が大阪府千里丘陵で開幕。 | |

| 主要地方道「府道枚方富田林泉佐野線」のバイパスとして「大阪外環状線」の河内長野市-泉佐野市 の区間が1970年までに計画決定。 |

||

| 1974(昭和49)年 | 大阪外環状線の羽曳野市白鳥北交差点(旧170号)以北が開通。(応神陵前-白鳥北は旧道との連絡線) | |

| 1979(昭和54)年 | 大阪外環状線の富田林市総合体育館前交差点以北が開通。 | |

| 1980(昭和55)年 | 4月 1日 | 大阪外環状線の藤井寺市内未開通区間(応神陵前-軽里北間)が開通。 |

| 1981(昭和56)年 | 大阪外環状線の河内長野市工業団地前交差点以北が開通。 | |

| 1982(昭和57)年 | 4月 1日 | 「高槻橋本線」の終点を橋本市から泉佐野市へ変更し、「一般国道170号(高槻市-泉佐野市)」と して制定施行。「大阪外環状線」が「国道170号」と呼ばれることとなる。 同時に旧170号も終点を橋本市から泉佐野市へ変更。 |

| 1984(昭和59)年 | 泉州沖の大阪湾を埋め立てて新国際空港(現関西国際空港)を建設することが決定。 | |

| 1994(平成 6)年 | 8月31日 | 国道170号(大阪外環状線)が泉佐野市まで全通。 |

| 2010(平成22)年 | 国道旧170号の土師ノ里跨線橋(土師ノ里駅前)の拡幅架け替えが完成。右折レーンを新設。 | |

| ◆◆◆◆ 土師の里交差点・土師ノ里跨線橋 ◆◆◆◆ |

| (はじのさとこうさてん) (はじのさとこせんきょう) 土師の里交差点:国道旧170号・府道12号堺大和高田線の交点 近畿日本鉄道南大阪線・土師ノ里駅のすぐ北西側 供用開始:1958(昭和33)年10月(府道堺大和高田線の開通により供用開始) 土師ノ里跨線橋:国道旧170号 土師ノ里駅前の部分 供用開始:1938(昭和13)年2月(府道柏原富田林線の開通により供用開始) 2010(平成22)年 跨線橋の拡幅架け替え完成(右折レーン新設) |

| 市内初の信号機 初のスクランブル方式 写真①は、土師ノ里駅と土師の里交差点を北西角 から見た様子です。路面の横断歩道表示に特徴があ りますが、この交差点は藤井寺市内で初めてスクラ ンブル方式が採用された所です。信号機が初めて設 置されたのもこの交差点でした(当時は美陵町)。つ まり、自動車も歩行者も、通行量の多い交差点なの です。歩行者が多いのは、もちろん交差点に接して 土師ノ里駅があるからです。朝夕の通勤・通学時間 帯には、多くの人がこの交差点を行き交います。私 も数十年前には朝夕この交差点を通り抜けていまし た。スクランブル交差点になったのはその頃です。 |

tetsudo.eki/hajinosato-eki/3024.3025-2013.5.25-2.jpg) |

|

| ① 土師の里交差点と土師ノ里駅(北西より) 2013(平成25)年5月 合成パノラマ 土師の里交差点は藤井寺市内で最初に信号が設置され、また、最初にスクランブル方式 が導入された。写真右手向こうから来る道路が国道旧170号。左側向こうから手前に来る 道路は府道12号堺大和高田線。周辺では交差点の標高が最も高い。四方から交差点に進 入する国・府道は皆上り坂となっている。 |

||

| 土師の里交差点で交わる道路は、南北方向が国道旧170号、東西方向が府道12号堺大和高田線です。この2本の道路は、かつては藤井 寺市内で最も通行量の多い路線でした。旧170号は南河内地域を縦貫する幹線であり、府道12号は大阪湾岸の堺市と奈良県内をつなぐ数 少ないルートで、いずれもその利用度には高いものがありました。旧170号のバイパスである大阪外環状線(現道170号)の開通により、 旧170号の混み具合は緩和されましたが、府道12号は現在でもよく渋滞が発生しています。外環状線に相当するようなバイパス道ができ ていないからです。堺市-羽曳野市間は府道31号バイパス線ができて緩和されましたが、藤井寺市以東はやはり府道12号に頼る度合いが 大きいのです。奈良市方面へは国道25号がありますが、奈良盆地の中・南部へ向かう府道12号の役割には大きいものがあります。 |

||

| 駅・跨線橋と一体の交差点 土師の里交差点は、いささか複雑な構造を持っています。それは、交差点の南東角には土師ノ里駅舎が接していて、駅舎前は国道が通る 跨線橋になっており、その下には土師ノ里駅のホームや線路がある、というものです。文章ではわかりにくいので写真や図で説明します。 写真②は真上から見た土師の里交差点の衛星写真です。これだけを見ると、普通の交差点にしか見えませんが、立体的に見える写真では 国道や府道、駅舎や線路、ホームなどが一体のようになっている構造が見えてきます。 |

||

tetsudo.eki/hajinosato-eki/hajinosato-eki.google2023.5.10.jpg) |

tetsudo.eki/hajinosato-eki/hajinosato-eki-3D2023.5.10.jpg) |

|

| ② 真上から見る土師ノ里駅周辺 (GoogleEarth 2023年5月)より 付近には古墳が多い。この部分では、府道12号と近鉄南大阪線は接 して並行している。上の写真⑦の頃からの変貌ぶりが著しい。 |

③ 土師ノ里駅周辺の疑似鳥瞰写真(南西より) 駅前の交差点が最も高くなっているのがわかる。列車の位置が低い。 〔GoogleEarth3D画 2023(令和5)年5月10日)〕より 文字入れ等一部加工 |

| 写真③はGoogleEarthの3D画像で見られる疑似鳥瞰写真です。よく見ると、土師の里交差点が周りの土地よりも高くなっており、取付道 路が緩やかな坂になっているのがわかります。ホームに入っている列車を見ると、ホームや線路が谷のような場所にあるように見えます。 もともと、土師ノ里駅を造る時に国府台地を少し掘り込んでいる上に、府道堺大和高田線が新設される時には盛り土で跨線橋の高さに合わ せたことで、線路やホームの場所は谷のような掘り込み地形の底になってしまいました。交差点を通る人や自動車からは電車が見えない、 という位置関係になっています。以前、遠方から来阪した私の友人が、土師ノ里駅を見て「地下鉄の駅みたいだ。」と言っていました。 |

||

| 道路・交差点・駅の関係が写真よりもわかりやすい図を紹介しておき ます。写真④は、2010(平成22)年に完成した「土師ノ里駅周辺整備事業」 の完成予想図です。大規模な改修工事でしたが、市民に示すために工事 現場の囲い塀にこの図が掲示されていました。余分なものが省かれてい るので、位置関係が見やすくなっています。 「鉄道の上を国道が跨線橋で越えている。鉄道のすぐ北側には府道が 並行しており、跨線橋に接して交差点ができている。土師ノ里駅の駅舎 は橋上駅の構造で跨線橋の前に造られている。」という関係が良く分か ります。「長いこと、何の工事をしているのだろう?」などと思われな いためには、たいへんわかりやすい説明図だったと思います。 この事業では、長年の懸案であった課題をまとめて片付けてしまおう とする計画が立てられました。柱としては、①土師ノ里駅の駅舎改築、 エレベーター設置。駅前歩道の拡張、屋外フリースペースの新設。②府 道堺大和高田線の拡幅、右折レーンの確保、歩道の整備。③国道170号 |

tetsudo.eki/hajinosato-eki/hajinosato-0455.jpg) |

|

| ④ 土師ノ里駅及び周辺道路改修工事の完成予想図(南西より) 土師ノ里駅や線路と国道・府道との高さ関係がよくわかる。 2010(平成22)年7月撮影 文字入れ等一部加工 |

||

| で交差点南側の北行き車線に右折専用レーンを新設。④土師ノ里跨線橋の架け替え。国道の拡幅のため。―― などがあります。 各部分の改修工事の着手時期や完成時期にはかなり幅がありましたが、2010(平成22)年には一通りの整備事業が完成しました。完成後の 交差点や駅が写真①で見られる様子です。交差点では、東西南北の4方向に右折レーンが整い、朝夕の信号待ち渋滞が緩和されました。 駅前交差点が形成されるまで-何も無かった所から 鉄道・駅・道路が一体となって複雑な構造の交差点ができたのですが、この構造はいっぺんにできたわけではありません。20世紀初期の 大正時代中頃までは、この辺りで目立つものと言えば、上段の⑥図で見られる古墳や小学校ぐらいでした。多くは農地でしたが、台地上で 水利が不十分なので、水田ではなくて果樹園が多かったようです。そんな場所に、まず最初に登場したのが鉄道でした。 1922(大正11)年4月、大阪鉄道(河南鉄道から社名変更)が、道明寺駅から大阪市内へ向かう新線として道明寺-布忍(ぬのせ 現松原市)間 の旅客輸送営業を開始しました。この時に「藤井寺駅」が開業しています。旧沢田村に登場したこの鉄道路線は、上段の⑥図でわかるよう に、3基の小古墳の間をすり抜けるように通っています。古墳をうまく避けた見事なコース取りでした。線路が敷設されたことで、沢田地 区は南北に二分されることになりました。翌年4月には、布忍-大阪天王寺(翌年大阪阿部野橋に改称)間の旅客輸送営業も開始されました。 こうして、大阪天王寺-長野(現河内長野)間の新しい「大阪鉄道本線」が誕生しました。そして、1924(大正13)年6月には、道明寺-藤井 寺間に新駅の「土師ノ里駅」と「御陵前駅(戦時中に休止 戦後に廃止)」が開業しました。 次に誕生したのが、既述の通り1938(昭和13)年に開通した新道路の「府道柏原富田林線」です。この時に、駅の上を幹線道路が越えると いう構造ができました。この道路も古墳をうまく避けましたが、南北に通るこの道路によって、沢田地区が今度は東端の部分が分割されま した。土師ノ里駅の上には跨線橋が架けられましたが、駅舎はまだ現在のような橋上構造にはなっていません。 |

||

| 三番目に誕生したのは、1958(昭和33)年10月に開通した「府道 堺大和高田線」です。この道路は、以前から堺-国分線であった 長尾街道のバイパス線として計画されました。現在の小山交差点 を中心とする約800mは戦時中にはできていましたが、その東西 の両側の延長が戦後の昭和30年代に建設されました。この道路は 写真②でわかるように、鉄道線路にピッタリと隣接して造られて います。そのため、2基の小古墳が改変されています。高塚山古 墳は墳丘すべてが削平され、唐櫃山(からとやま)古墳は墳丘の1/3ほ どが失われました(⑥図)。この位置より北側には市野山古墳や小 学校があるため、線路に沿うこのルートはやむを得なかったもの と思われます。 写真⑤は、1958(昭和33)年に撮影された堺大和高田線の建設中 の様子です。府道柏原富田林線(写真の時点では枚方富田林泉佐野 線)が開通してからちょうど20年後でした。この年の10月には、 現在の藤井寺インターチェンジ前-柏原市片山町の区間が完成し て供用されました。 堺大和高田線が開通したことで、土師ノ里駅前に初めて交差点 |

tetsudo.eki/hajinosato-eki/hajinosato-eki-s33.1.18.jpg) |

|

| ⑤ 工事中の府道堺大和高田線(南西より) 〈再掲〉 1958(昭和33)年1月18日撮影 切り出しのうえ文字入れ等一部加工 『日本の古墳』(末永雅雄著 朝日新聞社 1961年)「図版第61 允恭天皇陵」より 府道堺大和高田線の建設工事中の様子。土師の里交差点を造るための 盛り土工事が行われている。 |

| が誕生しました。この時は府道どうしの交差点です。この後、堺大和高田線は東西通行 の幹線として大いに利用されていくことになります。 写真⑥は、写真⑤の5年後の土師ノ里駅周辺の様子です。この撮影の直前、4月には 「二級国道170号高槻橋本線」が制定施行されており、府道枚方富田林泉佐野線の四條 畷市-河内長野市の区間はこの国道170号と重複することになりました。藤井寺市域(当 時美陵町)に初めて国道が通ったのです。土師の里交差点は国道と府道が交わる交差点に 変わりました。前年の2月には、この交差点に町内初の信号機が設置されています。 四番目の誕生は、国道の跨線橋に面して造られた橋上式の土師ノ里駅舎です。写真⑥ は、駅の上に跨線橋ができてから25年後の様子ですが、この時点でもまだ橋上式駅舎は ありません。なので、この跨線橋が「橋」であることが写真でよくわかります。私が藤 井寺市に住み始めた昭和45(1970)年には、土師ノ里駅の駅舎は跨線橋に面した橋上駅に なっていましたが、できてから間なしという感じではありませんでした。そこから考え ると、橋上式駅舎に変わったのは昭和40年代の初め頃ではないかと推測されます。 土師ノ里駅は、ホームから階段を上がった所に改札口があるので、一応は橋上式駅舎 だと言えると思います。ただし、駅の入口は国道に面しているので、橋上駅としては変 |

|

|

| ⑥ 土師の里交差点と跨線橋(西より) 1963(昭和38)年5月撮影 道明寺小学校創立90周年記念撮影写真より 切り出しのうえ文字入れ等一部加工 土師ノ里駅の橋上式駅舎はまだできていない。 |

||

| 則型です。藤井寺駅のような一般的な橋上駅は道路面から階段を上がった所に駅室や改札口がありますが、土師ノ里駅は道路面から改札口 に入るとホームへ下って行きます。ただし、この道路面は跨線橋の路面なので、この場所のもともとの土地の路面から見れば、やはり「橋 の上」にあると言えます。言ってみれば、“半分橋上駅というところでしょうか。駅の入口がある道路面よりも下にホームがある位置関係 なので、駅前にいてもその位置によってはホームに出入りする電車の姿はまったく見えません。しかも、駅舎は小さく低い建物なので目立 ちません。これが、「地下鉄の駅みたい」と言われる所以です。 以上のような経過で、鉄道と2本の国・府道、跨線橋、駅舎によって構成される特殊な「駅周辺構造」ができあがりました。 |

||

| バイパス道どうしの交差点-元は旧街道の交差点 土師の里交差点は、国道と府道の交差点ですが、どちらの道路も既述の通り、もともとは昔からあった街道のバイパスとして造られた道 路です。それぞれ旧街道をルーツとする国道と府道の交差点なので、交差点自体にも新旧の歴史があります。 |

||

| 古代からあった東高野街道と長尾街道(この呼称は新しい)の交わる旧街道の交 差点は、現在も市内の国府(こう)地区に存在します(写真⑦)。道路幅も昔の街道サイ ズのままで、生活道路として大切な役割を担っています。敢えて名付けるならば 「国府交差点」とでもなりましょうか。国府地区はその名の通り、古代には「河 内国府」が置かれた場所と推定されています。河内国府の近くには東高野街道と 長尾街道のルーツと言われる大津道との交差点があり、「河内の市」であった「餌 香(えが)の市」や古代寺院もありました。河内国の中で最も中心的な地域だったの です。「国府交差点」は当時の交通の要所でした。 「国府交差点」を第一世代とすると、「土師の里交差点」はバイパスどうしが 交わる第二世代の交差点と言えるでしょう。第二世代である土師の里交差点もや はり交通の要所となりましたが、高度経済成長期から自動車交通が急速に進んだ 結果、要所である交差点が交通渋滞の原因ともなりました。そうして、さらなる バイパスとして大阪外環状線(現 国道170号)が新設され、第三世代とも言える 「沢田交差点」が誕生しました。 |

bunkazai/4)kaido/2)higashikoya-kaido/higashikoya4-4128-2.jpg) |

|

| ⑦ 長尾街道と交差する東高野街道(南より) 府道12号の北側。北へ直進すると国府遺跡方面に行く。 写真中央が長尾街道との交差点。右へ行くと国府台地から 下って行く。手前側に行くと道明寺。 2011(平成23)年4月 |

||

|

|||||||||||||||||||

| 駅の真上を通る跨線橋-となりは交差点 既述の通り、南北道路の府道柏原富田林線(現国道旧170号)が大阪鉄道本線 と交わって建設されたことにより、藤井寺市域では初めてとなる「跨線橋」がで きました。珍しいことに、この跨線橋は駅の真上を越える位置に造られています。 その結果として、上記のように、現在見られる跨線橋に面して駅舎が存在すると いう構造が誕生しています。 藤井寺市サイトにある「藤井寺市現況図」の標高数値から概算すると、跨線橋 の道路面は線路のある軌道敷よりも6.5m高くなっています。軌道敷の地盤はも ともとの地面から1.5~2m程度掘り下げられているようですが、それでも跨線 橋や交差点の高さまで5m近い盛り土のあったことがわかります。 写真⑧が現在の土師の里跨線橋と土師ノ里駅、国道旧170号の様子です。写 真⑤⑥と比べると、跨線橋の幅が広くなっていることがわかります。土師ノ里 駅周辺整備事業によって、跨線橋が拡幅、架け替えされたからです。拡幅で北行 |

tetsudo.eki/hajinosato-eki/3428-2018.3.2-2.jpg) |

|

| ⑧ 土師ノ里駅・土師の里跨線橋と国道(南西より) 2018(平成30)年3月 新しい跨線橋の下に見える灰色の波板はホームの屋根。 |

||

| きの右折レーンが新設され、信号待ち渋滞が緩和されました。 写真⑨は、橋上式の駅舎ができてから約10年後の様子です。私が土師ノ里駅を利用し始めたのはこの5年前で、写真と同じ光景でした。 とにかく目立たない駅でした。低い建物で屋根らしい形もなく、色も目立つようなものではありませんでした。写真では屋根の前面に何も文 字がありませんが、後年になって屋根が歩道の上にせり出すように拡張され、その全面に「土師ノ里駅」の看板が付けられました(写真⑩)。 このような駅だったので、自動車で前を通っても駅であることを見落としてしまいそうな存在でした。写真①のように、新しい駅舎が誕生 した時、おそらく多くの人が「やっと駅らしい建物ができた。」と思ったことでしょう。 |

||

tetsudo.eki/hajinosato-eki/hajinosato-eki-s50.12-2.jpg) |

tetsudo.eki/hajinosato-eki/hajinosato-kosaten-2.jpg) |

|

| ⑨ 土師ノ里跨線橋(西より) 1975(昭和50)年12月 跨線橋の東に接して駅舎があるが、低い建物で目立たない。 駅舎の向こう側に階段がある。駅前道路は国道旧170号。 |

⑩ 駅舎改修開始間近の土師の里交差点(北より) 駅舎手前にあった店舗建物が撤去されている。店舗がある時は この位置からは駅舎が見えなかった。右の樹林は鍋塚古墳。 |

| 写真⑩は、跨線橋を北側から見た様子です。間もなく姿を消す前の駅舎と跨線橋です。写真⑤⑥の頃には無かった歩道の増設のあったこ とがわかります。よく見ると、跨線橋には「橋」としてのコンクリート製欄干のあったこともわかります。写真⑤⑥に写っている欄干です。 左側の駅前の歩道鉄柵と欄干は離れていて、路面には30cmほどのすき間がありました。上から除くと、すき間の下にはホームや線路が見え ていたことを覚えています。現在の跨線橋や歩道は、そこを歩いていても普通の車道と歩道にしか見えません。完全に国道と一体化した造 りになっており、北側はそのまま交差点になっているのです。初めて通る人が「橋の上を通っている」と思うことは難しいでしょう。 |

|

||||||||||

kokudo170/hodohkyo-google2023.5.10.jpg)

kokudo170/nonaka-google2021.2.10.jpg)

tetsudo.eki/fujiidera-eki/3378-2018.2.18-2.jpg)

kokudo170/kosenkyo9436-2015.10.16.jpg)

tetsudo.eki/domyoji-sen/domyojisen5425-2019.9.19.jpg)