| ◆◆◆◆ 石 川 橋 ◆◆◆◆ | ||||

| (いしかわばし) 架橋河川:石川 《 主要地方道 府道12号・堺大和高田線 》 大阪府藤井寺市国府(こう)2丁目 (橋の中央部から東は柏原市石川町) 近鉄南大阪線・土師ノ里(はじのさと)駅より南東へ約630m 徒歩約10分(石川橋西詰まで) 近鉄南大阪線及び道明寺線・道明寺(どうみょうじ)駅より北へ約320m 徒歩約5分(石川橋西詰まで) 土師ノ里駅-石川橋間の府道12号沿いにコインP有り 道明寺駅前にもコインP有り(台数少) 長さ《 145.2m 》 幅員《 16m(概測 含歩道) 》 橋脚《 4基 》 径間数《 5 》 竣工 1955(昭和30)年3月 架橋 1873(明治6)年 管理 大阪府富田林土木事務所 |

|

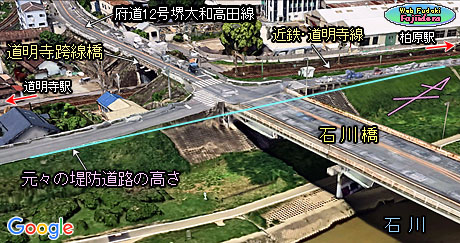

| ① 藤井寺市と柏原市の境に架かる石川橋(西より) 2016(平成28)年12月 左側車線の部分は、新しい橋脚と橋桁が北側に増設されている。右側の歩道も梁部に鉄鋼梁を 増設して設置された。 合成パノラマ |

|

| ② 上流側から見た石川橋(南より) 2022(令和4)年4月 春の石川河川敷にはセイヨウカラシナが繁茂し、菜の花でにぎわう。後方は生駒山地 南部の山々。手前側河川敷に見える細い直線道路は、府道802号・八尾河内長野自転車道 線(南河内サイクルライン)。 |

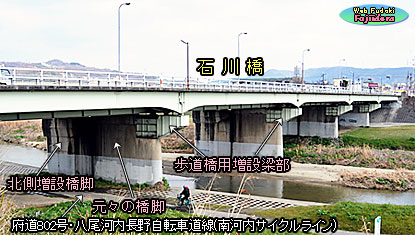

| 長尾街道が越える橋 石川橋は文字通り「石川」に架かる橋ですが、まるで石川の橋を代表しているような名前です。石川に架かる橋の中では最も下流に在る 橋です。石川は、石川橋の北方、約900m下流のところで大和川に合流します。石川は、北東側に隣接する柏原市との東の境界になってお り、石川橋も中央が境界となっています。現在藤井寺市内には大和川・石川に架かる橋が6ヵ所(高速道路を除く)ありますが、その中でも 石川橋は早い時期の明治6年に架橋されています。 大阪府の中央部よりやや南側で、奈良県に通じている東西向きの幹線道路として利用の多いのが、主要地方道の府道12号・堺大和高田線 です。この府道が石川を越える場所が「石川橋」です。堺市から東へほぼまっすぐ通り、藤井寺市を東西に通り抜けて柏原市に入り、そう して奈良県に入って行きます。堺大和高田線は、奈良県内でも「県道12号」に制定されています。 この府道堺大和高田線は、堺-当麻(現葛城市)をつなぐ「長尾街道」のバイパス道路として造られました。それまで、長尾街道の大阪府 内部分は「国分(こくぶ現柏原市)堺線」として府道に制定されていて、東西幹線として利用されていました。その長尾街道が現在の石川橋付 近を渡河していました。もっとも、明治の世になるまでは橋は無く、普通は渡し船が利用されたものと思われます。長尾街道の基だったと 言われる古代の官道「大津道」は、もっと北の方で東に直進していたそうなので、古代に石川を渡河していたのはもっと北の位置であった と推定されます。そして、石川を渡った所で北から南下して来る東高野街道と交わっていたようです。 現在の石川橋は府道堺大和高田線の開通に備えて1955年(昭和30年)3月にできていますが、堺大和高田線の藤井寺市域での全通は1958(昭 和33)年10月です。写真①が石川橋を西から見た最近の様子ですが、1955年の完成当初よりは幅員がかなり広くなっています。この路線は東 西道路が少ない中で利用度が高く、橋の西詰め・東詰めの交差点もあって朝夕の混雑が多いため、後に拡幅増設工事が行われて現在の姿に なっています。1984(昭和59)年、北側に新たに橋脚・橋桁を設置して東行き車線用の橋を設け、従来の2車線は西行き専用として右折レー ンが設けられました。右折レーンは橋の東端にも設けられています。どちらの交差点も右折方向の堤防道路の利用が多く、堺大和高田線渋 滞の大きな原因ともなっていました。北側新橋の増設に先立って、南側には柵で仕切った専用歩道が設置されました。橋桁を拡幅するため に橋脚上部に鉄鋼製の張り出し梁部を増設して歩道橋が架けられています。写真④で、その橋脚や橋桁の様子を見ることができます。 歩道の増設と北側新橋の増設を行った結果、石川橋全体の幅員がずいぶんと広くなりました。写真③が現在の石川橋の様子ですが、両岸 の堺大和高田線よりもかなり広い幅であることがわかります。架橋直後の時期である下の写真⑥と比べると、ほぼ2倍の幅になっています。 |

|

|

|

| ③ 真上から見た石川橋 〔GoogleEarth 2023(令和5)年5月10日〕より 橋の幅員は、両岸に続く府道12号よりも広い。増設・拡幅された。 一部加工 |

④ 橋脚が増設された石川橋(南西より) 2011(平成23)年3月 南側は鉄鋼製の梁を増設して歩道が設置された。 |