| ( 河陽鉄道・河南鉄道・大阪鉄道から近畿日本鉄道へ ) | ||||

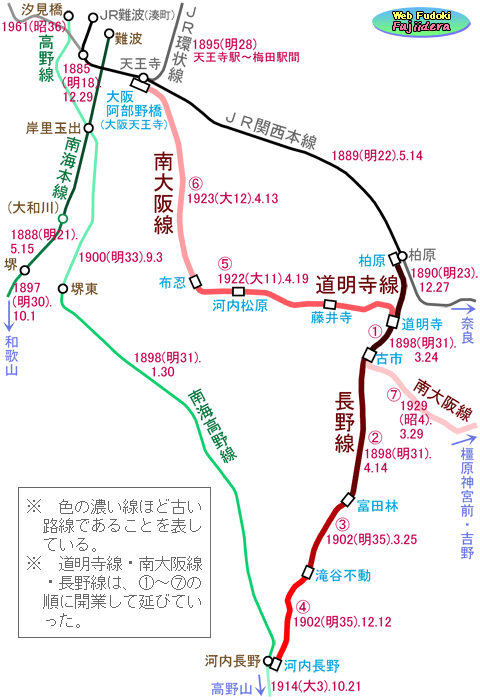

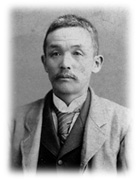

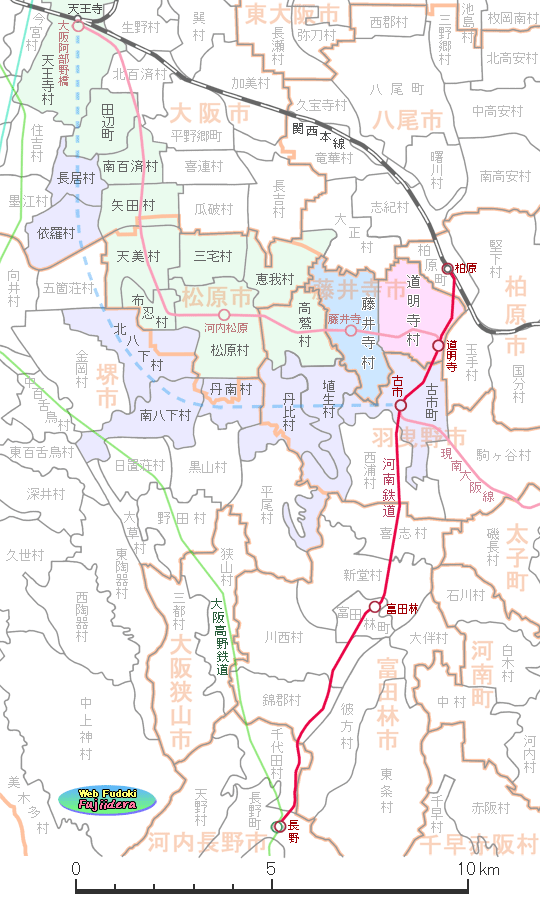

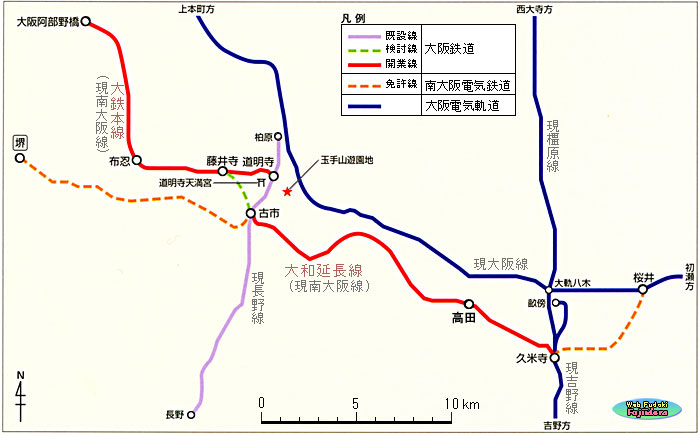

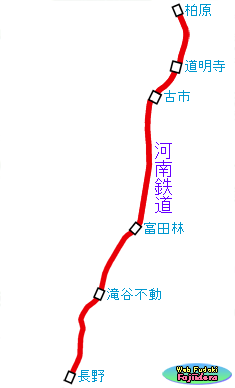

| 大阪府南部の鉄道建設 大阪周辺の鉄道は、明治7(1874)年の神戸・大阪間、次いで明治 10(1889)年の大阪・京都間の開通に始まります。一方、大阪府南部 の鉄道としては、日本最古の完全民営私鉄と言われる阪堺鉄道が明 治18(1885)年に難波・大和川間を開業したのが初めでした。この線 は、やがて和歌山まで延伸された現在の南海電鉄本線です。 明治22(1889)年には、大阪鉄道(初代・後に国有化)が湊町-柏原 間を開業し、同25年には奈良までの全線を開業しました。やがて名 古屋まで延伸されたこの線は、現在のJR関西本線です。この路線 の開通を受けて、南河内地方の東高野街道沿いの村々では、大和川 の北に位置する柏原駅へ至る路線の実現が願望されました。 南河内独自の鉄道が誕生-「河陽鉄道」 地元住民の熱心な誘致運動が起こり、柏原駅と接続して南河内地 方を縦貫する鉄道が計画されます。推進する人々に推されて計画の 実現に奔走したのは、南河内郡平尾村(現堺市美原区平尾)の出身で 明治31年から衆議院議員も勤めた出水(でみず)彌太郎氏でした。 出水氏は政府要職の人々に陳情すると共に、地元の有力者を説得 して51人の発起人を集めます。明治26年7月に、大阪鉄道・柏原駅 から石川郡富田林村(現富田林(とんだばやし)市)を経由して錦部(にしごり)郡 三日市村(現河内長野市)へと至る経路で鉄道敷設を出願し、29年 2月4日には本免許を取得します。そして、29(1896)年3月31日に 「河陽鉄道株式会社」が設立され、社長に出水彌太郎氏が就任しま した。 河陽鉄道の建設計画は、第1期が柏原-道明寺-古市間、第2期 が古市-富田林間、第3期が富田林-長野間というもので、ただち に工事が始められました。そうして明治31(1898)年3月24日、待望 の第1期区間・柏原-古市間の営業が開始されました。これが、こ んにち道明寺線として運行されている路線の始まりです。この時、 河陽鉄道は軌間 1,067mmの狭軌を採用しています。現在のJR(旧国 鉄)と同じ軌間です。 もともと河陽鉄道は大阪鉄道(初代・現JR関西本線)柏原駅と結ぶ 目的で計画されたので、大阪鉄道と同じ狭軌で建設されました。大 阪鉄道との直通運行による大阪市への乗り入れを目指していたので す。現在南大阪線や道明寺線、長野線が、近鉄全路線の中でも数少 ない狭軌となっているのはこのためです。 |

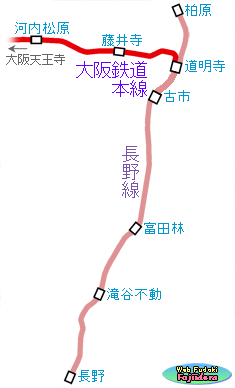

1) 南大阪地域の鉄道延伸の様子 | ||

|

|||

| ※ ロールオーバー効果で、市町村区分の地図が出ます。 | |||

| ★ 地図アニメーションで見る各路線のできてきた順序 | |||

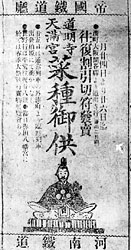

| 明治31年3月24日に柏原-古市間が開業しましたが、わずか3週間後の4月14日には古市-富田林間が延伸開業しています。たった3 週間ずらして開業するのなら、4月14日に柏原-富田林間を一気に開業させた方がよかったのでは、と思うのが今日の一般的な感覚でしょ う。この3週間間隔での開業にはワケがありました。中間駅の道明寺駅がカギとなります。実は、3月25日は道明寺天満宮(当時は土師神 社)の菜種御供(なたねごくう)大祭の日で、当時の道明寺天満宮の年中行事の中では最も参拝者の多いお祭り日だったのです(写真13)。せっかくこ の時期に開業するなら、この大祭に来る大勢の人に乗客として列車に乗ってもらいたい、と考えるのが経営の論理です。開業を急いだ結果、 かろうじて前日の3月24日に間に合いました。大祭の当日は柏原駅から大阪鉄道(初代・現JR関西本線)に乗り入れて、大阪市内までの直通 運転で臨時列車を運行しています。 |

|||

|

河陽鉄道開業より2ヵ月ほど先行して明治31(1898年)年1月30日には、高野鉄道が大小路(現堺東)-長野間を開業 します。この線は後に汐見橋-高野山間が全通した現在の南海電鉄高野線です。南河内地域の最南部に初めての鉄道が 入りました。この高野鉄道も狭軌を採用していました。ちなみに、高野鉄道の後身である現在の南海電気鉄道もずっと 狭軌軌道を維持しています。このことがあって、関西国際空港に乗り入れている南海空港線とJR関西空港線が、りんく うタウン駅-関西国際空港連絡橋-関西空港駅の路線を共同使用で運行できているのです。130年前の選択が現在の新 路線に生かされたわけです。 第1期区間の営業開始の翌月明治31年4月14日には、第2期の古市-富田林間が延伸開業しますが、その時点で早 くも河陽鉄道は経営危機に陥ります。もともと沿線人口が少ない地域で、旅客収入が思うほど上がりませんでした。会 社更生案が検討された結果、別の新会社を設立して河陽鉄道からすべての設備を買い受けることになりました。〈A〉 ※〈A〉~〈D〉は、下の【 大阪鉄道本線が形成されるまで 】の図に対応します。 明治32(1899)年1月21日に河陽鉄道と新会社とで財産売買契約が締結され、1月23日に新会社「河南(かなん)鉄道株式 |

|

| 2) 出水彌太郎氏 (1849-1914) 『松原鉄道物語』より |

||

| 会社」の創立総会が開催されました。出水氏は社長の座を交代し、河陽鉄道は解散することになりました。会社設立から3年、鉄道開業後 約1年での解散でした。河陽鉄道設立に尽力した出水彌太郎氏の出身地、南河内郡平尾村は合併で旧美原町となり、現在は堺市美原区です が、今に至るまで一度も鉄道が通ることの無かった地域です。町時代には大阪府内でも数少ない無鉄道町村の一つでした。歴史の皮肉とで も言うべきでしょうか。 |

||

| 「河陽鉄道」という名称 「河陽鉄道」の「河陽」はどんな由来で付けられたものでしょうか。これについて私が最初に出会った説は、元近畿日本鉄道広報 部長・武部宏明氏が示された試案※でした。骨子は、『河陽鉄道は開業時に大阪などの大和川北岸への延伸・拡張を意図しており、 「河の北」の意を持つ「河陽」と命名した。』というものです。「河陽」は中国では古くから黄河の北の地域を示す地名で、そこか ら「河の北」を表す言葉としても使用されてきました。我が国の古代の文献でも、川の北側である山城国・山崎(現京都府乙訓郡大山 崎町)の別称として「河陽」が用いられています。山崎の地は、桂川・宇治川・木津川が合流して淀川となる直前の三川併流(古代で は二川)のすぐ北側に位置しています。まさに「河の北」に相応しい場所でしょう。黄河になぞらえるには川の規模が違いすぎますが、 古代の文人たちは中国的命名を取り入れたかったのでしょう。 ※はびきの市民大学・2019年講座⑤『南河内と鉄道』の「2 大鉄全史」おける講義 この試案については、私は疑問に思いました。河陽鉄道が大和川北岸の柏原駅接続を目指し、さらには大阪への進出を願望してい たのは事実ですが、計画路線の大部分は大和川よりも南側の地域で、大和川北岸の部分はわずか600mほどです。このわずかなエリ アをもとに、「河の北」を意識して命名したのだろうか、という疑問が拭えません。「河の北」を表す「河陽」も、山崎以外の場所 で使われた例を見かけません。 「河陽=河の北」の熟語を載録している辞書は限られています。「陽」の漢字の意味に「河の北」を挙げている漢字辞典はいくつ もありますが、「河陽=河の北」として熟語を掲載している漢字辞典は、諸橋轍次編「大漢和辞典」などごく一部です。つまり、一 般的には使用されることがまれな語句なのです。そのような一般的には理解されにくい意味を持たせた語句を、わざわざ会社名に使 ったというのは、私には大いなる疑問です。 他方で、「陽」は「南」を表すとして、「河陽」は「河の南」だとする意見も見られます。しかし、これは誤りでしょう。「陽」 には単なる「南」の意味はありません。あるとすれば、「日の当たる場所」という意味から「山の南面」を表すことでしょう。しか し、河陽鉄道沿線の地域はそのような地形には該当しません。 私が考えたのは、鉄道の名称としては川の北とか南とかではなく、やはりその鉄道が展開する地域の名前ではないのか、という推 論です。河陽鉄道創設以前に開業していた関西の民営鉄道では、阪堺鉄道(明18)・大阪鉄道(初代 明22)・関西鉄道(明22)・浪速鉄道 (明28)・奈良鉄道(明28)・南和鉄道(明29)・高野鉄道(明31)などがあり、河陽鉄道開業の半月後には紀和鉄道も開業します。これら は地域の呼び名や府県名、起点・終点の地名で命名されています。関西以外の地域でも、多くの鉄道が同様の命名の仕方です。どこ の地域を走る鉄道かを知ってもらうには、地名を表示するのが最もわかりやすいからでしょう。地名による命名については、武部氏 も上記の試案より以前には触れておられました。『「河内鉄道」があったことから「河内」を名称に使うことができず、「河」を含 む他の語句を探した。中国の地名に由来する「河陽」を採った。「陽」は「日なた」の意などあり。‥‥』という趣旨でした。河内 鉄道への仮免許下附は河陽鉄道よりも後で、敷設事業が開始されることなく未成線に終わりました。したがって、「河内」が使用で きなかったから、というのは可能性が低いと思われます。 武部氏はその後、上記のように試案を修正されました。そして2024年春、『Web風土記ふじいでら』で以下に展開している私の自 説を読まれた武部氏から私に連絡がありました。ご自身が執筆される鉄道月刊誌の記事で「河陽」についての私の説を紹介したい旨 を述べられました。掲載の承諾を求められたのですが、私は一も二も無く快諾しました。と言うより、私の説というのは、私ひとり が独自に考えたものではなく、多くの人が思い至るものだと考えていたので、承諾しないという選択はあり得ませんでした。自説を あっさりと引っ込めて私の説に同調してくださった武部氏の謙虚さに感服するとともに、研究者としてのあるべき姿を見た気がしま した。私にとっては大変有り難くもあり、また、大変うれしくもある出来事でした。 「河陽」は「河内」の美称では? 私が最も可能性が高いと考えているのは、「陽」は「○陽」という形で旧国名を表す「美称(美名)」として使われていた、という ことです。つまり、「河内」の美称として「河陽」を用いた、という推定です。「陽」の字が持つ「高い(貴い),尊い,輝く」などの 意味から美称に用いられるようになったようです。「輝く○○の国」「その名も高き○○の国」などのニュアンスを持つ表現として 「○陽」の表記が用いられたものと思われます。この「○陽」の表し方は、「河陽=河の北」よりもずっと一般的な表記で、明治以 前は勿論、現在でも各地で多くの使用例が見られます。いくつか紹介してみます。 「甲陽(甲斐・山梨県)」は『甲陽軍艦』でよく知られます。「薩陽(薩摩・鹿児島県西部)」「肥陽(肥前・佐賀県,長崎県)」「勢 陽(伊勢・三重県中央部)」も書物名に使われています。「尾陽(尾張・愛知県西部)」も書物名や神社名で知られます。「作陽(美作・ 岡山県北部)」は高校・大学名で知られます。「相陽(相模・神奈川県)」も学校名や企業名があります。「芸陽(安芸・広島県西部)」 はバス会社で知られます。戦前の鳥取県では、20年足らずの間でしたが「伯陽電鉄」という地方鉄道の名称がありました。戦時中に 合併で名称が変りましたが、「伯陽」は伯耆(ほうき)国(鳥取県西部)の美称です。その他、旧国名の「○陽」表記の例が各地にあります。 藤井寺市に近い所では「摂陽(摂津・大阪府北部,兵庫県東南部)」「泉陽(和泉・大阪府南部)」「紀陽(紀伊・和歌山県)」「淡陽 (淡路・兵庫県淡路島)」などがあります。具体例としては、『摂陽群談(元禄期編纂)』「摂陽中学校(大阪市)」「摂陽小学校(兵庫 県伊丹市)」「府立泉陽高等学校」「泉陽株式会社」「紀陽銀行」「淡陽信用組合」などがあります。 「河陽鉄道」に最も近い例としては、「河陽バス」があります。河陽鉄道の後身となる大阪鉄道が昭和10(1935)年すぎに発行した と思われるリーフレット『沿線御案内』の中に、「連帯運輸」という欄があります。そこには提携して接続運転をしている鉄道6社 線、路線バス6社線が載っていますが、その中に「河陽バス 旅客(布忍経由)」があります。その頃に布忍(ぬのせ)村(現松原市)を通る 路線バスの会社に「河陽バス」があったのです。河陽バスの会社が「河陽鉄道」の名称を意識して命名したかどうかはわかりません が、旧国名「河内」に基づいて美称「河陽」を用いたことは間違いのないところでしょう。 同じ大阪府でも摂津・和泉とは違い、現在の河内地域では「河陽」がほとんど見られません。「河州」という一般的な略称の方が よく使われてきました。なぜか「河陽」は定着しにくかったようです。「河内の鉄道」の意で「河陽」が使われたと私は思っていま すが、定着することなく消えていきました。一般受けする言葉ではなかったということかも知れません。

河陽鉄道から事業の譲渡を受けて「河南鉄道」が発足しましたが、「河南」にはどんな由来があったのでしょうか。武部宏明氏は 『「河南」という表記はそれまで南河内地域では使用されていなかった(「南河内」を表す語句ではない)。「河陽(河の北)」の反対 語として使われた。』と提起されています。つまり、文字通り「河の南」を表すということです。しかし、これにも私は疑問があり ます。上で述べたように、「河の北・南」がそんなに大きく意識されることだったとは考えにくいのです。対語として考えた場合で も、「河南」の対語は中国では「河北」です。どちらも地名です。「河陽」の対語となる熟語は「河陰」です。 私は、やはり「河内の南部」という地域を表す語句として捉えたいと思っています。「南河内」では文字数も多く、発音の語呂も 良くないことから「河南」が発案されたと思います。「南河内郡」は河陽鉄道が開業する2年前に発足しましたが、「南河内」とい うくくり方はこの時に始まったと思われます。同時に西に隣接して「泉北郡」「泉南郡」もできました。「和泉の北部なので泉北」 という表し方に倣えば、「河内の南部は河南」ということになります。「河南」なら語呂も良く、「河内の南」の意も文字でわかり ます。河南鉄道の発足は南河内郡ができて3年後です。「南河内」という地域を表すのに「河南」はぴったりだったと思います。 「河陽」にしても「河南」にしても、その命名に通底していたのは「河内」という地域だったと思います。河陽鉄道創設の発起人 や出資者(株主)には河内出身者も多く、彼らに大阪市や堺市の投資家たちとは異なる、投資目的だけではない思いがあったとしても 不思議ではありません。「河内の地に自分たちが走らせる独自の民営鉄道」という気概が感じられる命名ではないでしょうか。 南北に長い旧河内国は、1896(明治29)年に近代郡制として北河内郡・中河内郡・南河内郡に再編されました。北河内・中河内の両 地域では、「河南」に対応する「河北・河中」の付く固有名称は見られません。対して南河内地域では、現在も「河南地区・河南町 ・河南中学校・河南高校・○○河南店・○○河南校」などの名称が存在しています。地域の人々が「河南鉄道」の名称で「河南」を 見聞きし慣れたことの名残として定着した「河南」が、その後も各所で使い続けられたものではないかと思います。 |

|||||||

|

||||||||

|

|

|

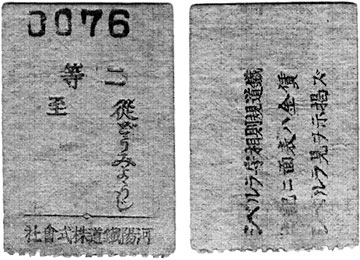

| 4) 河陽鉄道の乗車券 旧仮名遣いや右からの横書き、 旧漢字などに時代が感じられる。『松原鉄道物語』より |

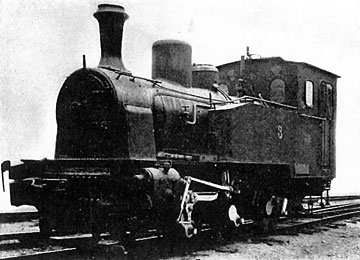

5) 河南鉄道時代の蒸気機関車 『大鉄全史』(近畿日本鉄道株式会社 1952年)より |

|

koutsu/3)tetsudo.eki/domyoji-sen/kanantetsudo2961-2.jpg) |

koutsu/3)tetsudo.eki/domyoji-sen/yamatogawakyoryo5448-2019.9.19.jpg) |

|

| 6) 大和川橋梁を渡る河南鉄道時代の列車(南西より) 橋脚は当時でも珍しい鋳鉄管柱だった。鉄橋の後方に新大和橋の 木造橋脚が見える。背景の山は生駒山地の南部。 (松永白洲記念館所蔵 色調補正して周囲をカットしている。) |

7) 現在の道明寺線・大和川橋梁(南西より) 2019年9月 鉄管柱橋脚は鉄筋コンクリートで囲まれたが、橋梁は昔と同じで あることがわかる。後方の新大和橋も、現在は鋼鉄製の橋脚・橋桁 に変わっている。 |

| 事業を引き継いだ「河南鉄道」 事業を引き継いだ河南鉄道は、明治32(1899)年5月11日に柏原-富田林間の運輸営業を開始しましたが、依然 として経営には厳しいものがありました。状況を打開するために河南鉄道は3つの計画を立案します。 それは、①大阪鉄道との競争力強化のために大阪都市部への進出を図ること、②経済活動で関係の深い堺への進 出を図ること、③第3期の富田林-長野間の敷設を勧めること、でした。都市部への進出としては②よりも①を実 現する方が今後の利益が大きく、また、③は初期の免許線で、建設費だけの支出で済むことから、経営陣は①と③ を同時に実施することで将来の発展を期すことにしました。 ③の富田林-長野間の建設は、すでに汐見橋-長野間を開業していた高野鉄道と長野駅で接続することを目的と していました。明治34(1901)年12月に工事に着手し、35年3月25日には富田林-滝谷不動間 、12月12日に滝谷 不動-長野間の運輸営業を開始しました。現在の近鉄長野線の誕生です。これにより、当初計画の柏原-古市-富 |

|

|

| 8) 河南鉄道社章 近鉄社史より 河陽鉄道の社章が ひき継がれた。 |

||

| 田林-長野間の全線開業がようやく実現し、河南鉄道は柏原から長野までが1本の路線となり、大阪鉄道※と高野鉄道とをつなぐ路線とな ったのです。明治31年3月24日に河陽鉄道が初めて営業を開始してから5年近くが経とうとしていました。 ※ 明治33年6月に関西鉄道に路線を譲渡して、関西鉄道本線となっていた。 |

||

| 柏原-長野間が全通した河南鉄道線は、かつて鉄道敷設を切望した村々があった東高野街道に沿っていました。東高野街道と何度か交叉 しながら併行しています。後の昭和10年代に東高野街道のバイパスとして開通した産業道路(現国道旧170号)は、より長野線の近くを併走す るように建設されました。〈B〉 一方、①の計画については、明治32年11月に柏原-上本町間の敷設を出願しますが、35年5月に却下されました。その後も進出地点を 変えて何度も出願しましたが、なかなか免許取得には至りませんでした。ようやく免許取得がかなったのは、最初の出願から20年近くが経っ た大正7年のことでした(経過については後述)。 計画②の堺への進出については、大阪鉄道に社名を変えてからも、合併で近畿日本鉄道になってからも、ついに実現することはありませ んでした。と言うよりも、この計画に取り組むことは無かったのです。河南鉄道の後身、大阪鉄道は、後に堺-古市間の敷設免許を持つ会 社と合併して免許を所有しますが(後述)、合併の目的は別の区間の免許の取得にあり、堺-古市間の建設計画を具体化することはありませ んでした。河南鉄道が後に大阪鉄道と社名を変えて大阪市内への進出を果たした大正末期から昭和初期にかけて、大阪市の人口が急増して 東京市(当時)を越え、「大大阪」と言われるまでになりました。“大阪市と周辺の市町村”という構図がはっきりしてきて、堺-南河内地 区間の輸送需要は見込めなくなったものと思われます。大阪平野を走る鉄道は、次々と“大大阪”に集まるように敷設されていきました。 今で言う、大阪市への“一極集中”です。大阪鉄道の目が堺方面に向くことはなくなり、視線は東へ転じられました。 |

||

|

|

|

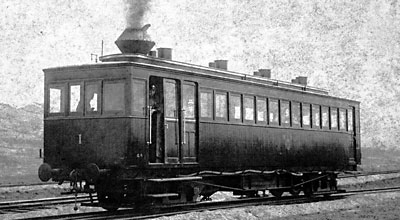

| 9) 河南鉄道の蒸気自動客車 (明治42年4月17日~)※ 別に国産の蒸気自動客車も使用された。 (松永白洲記念館所蔵) 色調補正して周囲をカット |

10) 国産の蒸気自動客車 (明治44年3月24日~) 大阪汽車製造合資会社の製造で4両が導入された。 『河陽鉄道開通120年記念事業・記録集』(2019)より |

| 写真9)の「蒸気自動客車(蒸気動車)」は、河南鉄道が導入して明治42(1909)年4月17日※から運転を開始したハンガリー・ガンツ社製の の車両です。河南鉄道の列車の編成は、河陽鉄道時代から写真5)のように客車を蒸気機関車で牽引するという形式でしたが、利用者が少な かったために輸送効率が悪く、そこで導入されたのがこの蒸気動車です。蒸気動車は、客車の一部に蒸気機関室が設置されていて、単独で 走行することができました。現在のディーゼルカーとよく似た仕組みです。柏原-道明寺-古市-長野間を約1時間で結び、表定速度(区間 キロ程÷所要時間 停車時間を含む)は約23km/hだったそうです。これにより、それまでの2時間毎の運行を1時間毎に増発することに貢献 したそうです。 ※ 『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』では「明治41年4月から」となっていますが、『大鉄全史』の年表「明治42年4月17日」を採用して記述しました。 写真 10)は、9)の蒸気動車導入の2年後から導入された国産の蒸気自動客車です。大阪汽車製造合資会社による製造ですが、ガンツ車製 よりも車両は長く、機関室のとなりには貨物専用室が設けられています。また、機関室(運転室)の前方部は貫通式になっているのがわかり ます。機関室の下部には蒸気機関のシリンダーが見えています。また、当時の車両はまだネジ式連結器を使用していたこともわかります。 |

|

|

|

|

||

| 11) 大和川橋梁に付いている銘板 「COCHRANE & Co KAYO.RY DUDLEY ENGLAND」 の文字がある。「KAYO.RY」が河陽鉄道を表す。 |

||||

| 何度も塗り重ねられたペンキが歴史を感じさせ ている。はるばるイギリスから運ばれて大和川に 架けられ、120年余りに渡って道明寺線の鉄路を 支え続けてきた。 2016(平成28)年12月 |

12) 河南鉄道の広告 道明寺天満宮菜種御供 大阪毎日新聞 (明治43年3月23日) |

13) 道明寺天満宮の菜種御供大祭(なたねごくうたいさい) 戦前の写真だと思われるが、当時の賑わっていた様子 がわかる。3月25日の大祭には鉄道が多くの参詣客を 運んだ。 12)とも『大鉄全史』より |

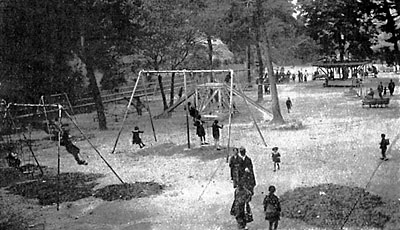

| 河南鉄道唯一の呼び物-玉手山遊園の開設 明治41(1908)年8月24日、道明寺村から石川を越えた東側、南河内郡玉手村(現柏原市)の玉手山丘陵の一角に、河南鉄道が「玉手山遊園 (地)」を開業しました。河南鉄道時代に造られた唯一の呼び物と言える施設です。西日本で初めて開設された「遊園地」で、その後、大阪鉄 道、近畿日本鉄道へと営業が継続されていきました。1998年に閉園されるまで、西日本最古の遊園地としてがんばり続け、地域の多くの子 どもたちに思い出をつくってきました。閉園後、遊園としての形態を柏原市が引き継いで運営することになり、閉園翌年の3月、「柏原市 立玉手山公園・ふれあいパーク」がオープン、無料開放されています。 写真13) は、戦前の撮影と思われる玉手山遊園地の様子です。『大鉄全史』の中に掲載されている1枚です。戦前に大阪鉄道がどんな位 置付けをしていたかを示す一文を、『大鉄全史』から紹介します。 『玉手山遊園地 …(略)…。山頂を国見ヶ丘と呼ぶに徴(しる)しても察せられる如く、極めて見晴しよく、此処に立てば西北煤煙にけむる 大阪市は勿論、晴天には遠く海上に淡路島も望まれると云(い)ふ。足下には石川が銀蛇の尾をひき、河内の沃野(よくや)は一望の裡(うち)に収めら れる。春は紫つゝじの色も彩に、土筆(つくし)を摘むのも面白く、秋は又松茸狩に興趣が深い。翠緑(すいりょく)の松林の間に種々の運動器具を備へ、 又無料休憩所を設備して小国民の遊楽、一家揃っての散策に好適の施設である。(後略)』 この後には、後藤基次(又兵衛)奮戦地のこと、玉手山の安福寺のこと、その境内の割竹形石棺のこと、玉手山横穴古墳群のことなども紹 介されています。この一文のように本当に松茸狩りができたのかと、少々驚きですが、手近で気持ちよい遊園地ではあったようです。 |

|

|

|

| 14) 玉手山遊園の様子(戦前) 『大鉄全史』より | 15) 玉手橋(戦前と思われる) 『大鉄全史』より |

| 玉手山遊園の開業からはしばらく後のことになりますが、関係深いことなのでここで紹介します。河南鉄道から改称した大阪鉄道は、昭 和に入ってから、道明寺駅から玉手山遊園に行きやすくするために新しい橋の建設を行います。これについても『大鉄全史』に記載がある ので紹介します。『道明寺駅と玉手山遊園地との間を流れる石川には、従来板の仮橋が架けられてあったのであるが、此仮橋は出水の時度 々流失し、駅から遊園地に行く人は其度に遠く迂回せねばならぬ不便に当面した。依って当社は此処に鉄筋コンクリート造り最新式の吊橋 を架けることゝし、工を起こして昭和三年三月十七日※に其竣工を見ることが出来た。此橋は、「玉手橋」と名付けられたが、これに依っ て沿線人士の玉手山遊園地利用が一層便利になったことは云ふまでもない。』。写真14) が玉手橋の戦前の様子だと思われますが、これを 見ると、現在の玉手橋は路盤やケーブルが補強されて照明も付けられ、何度も補強・改良されてきたことがわかります。 玉手橋は戦後に自治体に移管され、現在は柏原市が管理する歩行者自転車専用道路橋です。また、歴史の古さと五径間吊り橋の珍しさに よって、2001(平成13)年には国登録有形文化財に登録されています。 |

|||

| ※ 『大鉄全史』では玉手橋の竣工が昭和3年3月17日となっているが、編者の誤認か記憶間違いと思われる。道明寺天満宮に当時の『玉手橋渡初式祝詞』 が現存しており、記されている日付は「昭和四年三月十七日」となっている。玉手橋の竣工は1929(昭和4)年3月17日であったと思われる。3月29日に は、大阪鉄道は古市-久米寺(現橿原神宮前)間を延伸開業している。現在の近鉄南大阪線となる路線の完成した日である。 |

|||

koutsu/4)hashi/2)tamatebashi/7073.7074-2022.4.1.jpg) |

|||

| 16) 現在の玉手橋(南の上流側より) 2022(令和4)年4月 合成パノラマ | |||

|

|||

| 大阪市内を目指して-「大阪鉄道」の時代へ 大正8(1919)年3月8日、河南鉄道は「大阪鉄道株式会社」と社名を変更しました。初代大阪鉄道(現JR関西本 線)とはまったく別の会社です。以後、「大阪鉄道・大鉄」はこの会社を表します。 かねてより大阪市内への直接乗り入れを構想していた河南鉄道は、明治44年(1911)年10月、「柏原-大阪玉造間 鉄道敷設免許申請」を行いましたが、2年後の大正2年6月に申請を取り下げました。柏原駅から大阪市内東部へ の乗り入れ構想は早くからあったようですが、明治末期になってようやく具体的に動き出したところでした。その 2年後の大正4年6月に再び「柏原-大阪玉造間鉄道敷設免許申請」を行いますが、なぜか2ヶ月後にはまたも申 請を取り下げています。 翌大正5(1916)年11月には、今度は「道明寺-大阪天王寺間鉄道敷設免許申請」を行います。柏原からの大阪延 |

|

|

| 17) 大阪鉄道社章 『松原鉄道物語』より |

||

| 伸をあきらめて、道明寺から分岐する新しいルートの構想でした。古市から分岐するなど、他の延伸案も検討されたようですが、結局道明 寺からの分岐案になりました。道明寺-古市間の西方には大型前方後円墳や大規模神社などが存在していて、いずれの案にしてもルートの 選定は部分的に変則的なものにならざるを得ませんでした。道明寺から分岐して現在の藤井寺駅や河内松原駅方向へ進むためには、旧カー ブで仲津山古墳(仲姫皇后陵)の北側を迂回することになります。現在の土師ノ里駅-道明寺駅間の旧カーブがそれです。 ところが、河南鉄道は申請から半年も経たない大正6年3月に、またもやこの申請を取り下げました。そして、1年後の大正7年3月に 再申請を行います。3ヶ月後の6月22日、やっと「道明寺-大阪天王寺間鉄道敷設免許状」が下付されました。翌大正8(1919)年3月8日 に河南鉄道は臨時株主総会を開催し、資本金増資を決議して社名の変更を行ったのです。社名の変更は、「いよいよ大阪へ乗り入れる」と いう大きな決意を象徴するものだったことでしょう。 紆余曲折を経て新線建設・開通へ 大正7年6月の鉄道敷設免許下付の3ヵ月後には、延伸線のルート設定を巡る誘致運動が始まり、着工に至るまでには近隣各地域による 激しい誘致合戦が展開されました(後述)。ひと言で言えば、道明寺駅で分岐するか、古市駅で分岐するか、ということが最大の問題でした。 大阪鉄道は当初から道明寺駅からの分岐を考えていたようです。と言うのも、古市駅で分岐して大阪市方面とつなぐと、道明寺駅を経由 しない路線になってしまい、利用客の増加が思うほど望めないからです。道明寺駅は、道明寺天満宮への参詣客や玉手山遊園の利用客が乗 降する拠点駅でもあり、大都市・大阪市からの利用客を道明寺駅に誘いたいと鉄道会社が考えるのも当然のことでしょう。 紆余曲折の結果、当初の計画通り道明寺駅分岐に決まりましたが、道路と違って道明寺から直角に西へ分岐することはできません。一定 のカーブで分岐させるためには、一度北の方へ向かってから西へ向かうルートにならざるを得ません。そうして、仲津山古墳の北側を回る 現在のルートが実現しました。後に、古市駅で分岐する大和延伸線(現南大阪線)が完成すると、2つの連続急カーブの形状ができ(後述)、 「Z形カーブ」とか「逆S字カーブ」などと呼ばれる変則的な路線のもととなったのが、この道明寺駅からの北回りルートだったのです。 実際の線路敷設ルートの設定では、様々な工夫や苦心の跡が見られます。道明寺駅から分岐した路線は、古墳群の存在する国府(こう)台地を 横断して西へ進みます。台地を掘り下げ、古墳や集落を避け、さらには地形の勾配を考えた結果、仲津山古墳の北縁に在る澤田八幡神社の 境内を横断することになったのです。村の人々はさぞ驚いたことでしょう。詳しくは別ページをご覧ください。 |

||

| 大正10(1921)年7月1日、道明寺-大阪天王寺間鉄道敷設工事の起工式が道明 寺天満宮で行われました。翌11年3月31日には 道明寺-布忍間の線路工事が 完成し、4月19日※には道明寺-布忍間の旅客輸送営業が開始されました。大正 12(1923)年3月23日には 布忍-大阪天王寺間の線路工事も完成し、4月13日に ※ 『大鉄全史』や近鉄社史では4月18日となっている。 |

|

||

|

|||

| 18) 道明寺-大阪天王寺間開通の告知広告 開通に先立って道明寺-天王寺間の電化も進められていた。 『大鉄全史』より |

19) 開業直前の大阪天王寺駅と大阪鉄道の重役一同 大正12年4月10日(開業3日前) 後方中央に待機中の電車が見える。(松永白洲記念館所蔵) |

||

| ようやく、道明寺-大阪天王寺間の電車による旅客輸送営業が開始されたのでした。次いで、10月16日には道明寺-長野間の電車運行が 始まります。そして、12月22日には道明寺-大阪天王寺間の貨物輸送が開始されました。翌13年6月1日には残っていた道明寺-柏原間 の電車運行が開始され、これによって大阪鉄道全線の電化が完了しました。この後、大阪鉄道は東方へ目を転じ、大和延長線の実現に邁進 していきます。〈C〉 写真 18)は道明寺-天王寺間開業告知の広告です。右からの横書きが時代を実感させてくれます。「初発午前五時 終発午後十一時」の 文字が見え、現在とそんなに違わない営業時間だったことがわかります。また、「當分毎十五分発車」とあり、1時間間隔の運転だったこ ともわかります。中央上部には沿線名所として、「玉手遊園・埴生桃林・道明寺・天満宮(道明寺天満宮)・葛井寺観音・上の太子(叡福寺) ・滝谷不動・観心寺の桜・応神天皇・其他御陵・楠公遺蹟」が並んでおり、南河内の名所旧蹟の一覧という感じです。 写真 19)は、大正12(1923)年4月10日、開業を3日後に控えた真新しい大阪天王寺駅(現大阪阿部野橋駅)とその前に並ぶ大阪鉄道の重 役一同です。この日、午前10時から大阪鉄道の第126回重役会議が大阪事務所(大阪天王寺駅)で開催されており、その前に駅舎前で記念 撮影が行われたようです。会議終了後、道明寺駅まで電動客車に試乗したそうです。写真の裏書きには、「大阪鉄道株式会社 道明寺天王 寺間開通記念 天王寺停車場ニ於テ重役一同 大正十二年四月十日写之」とあります。 この後、駅舎には看板や広告塔が設置されていき、数年後には写真 24)のように様子が変わりました。 |

|||

|

|||

| 年・月・日 | 運動の内容や経過 | |

| 大正 7 (1918) | 9.27 | 藤井寺村で藤井寺・岡両地区の間に鉄道を通させることで運動が始まる(道明寺分岐派=北部線)。 |

| 10. 2 | 藤井寺村ではこの運動を村としての運動として取り組むことにし、委員として岡田寿一郎・今仲枩平・石田 享太郎を挙げる。 |

|

| これに対し、古市駅を起点とする路線を推進する動き(古市分岐派=南部線)が出てきたため、道明寺分岐派 は会社に陳情書を提出。 |

||

| 河南鉄道の大阪延長線の当初計画路線は、道明寺駅を起点として道明寺・藤井寺・高鷲・恵我・松原・布忍 ・三宅・天美・矢田・南百済(くだら)・田辺の諸町村を経由して大阪天王寺に至るものであった。 (これは現在の南大阪線の路線とほぼ同じで、道明寺分岐派はこの路線を主張した。) |

||

| これに対し、古市・埴生・丹比(たんぴ)・丹南・南八下(やしも)・北八下の各村の有志が合議し、古市駅より分岐 して上記の村々を経由し依羅(よさみ)・長居(ながい)を通って天王寺に至る路線を要求した。そのため、河南鉄道の 重役・大株主を歴訪して、埴生野(はにゅうの)桃林を遊園地に提供するなどを申し出て大々的な運動を展開した。 (古市分岐の路線案は現在の南大阪線よりも2km程度南側を西へ向かうものであった。) |

||

| 10.28 | 河南鉄道の株主総会で、当初計画路線の測量を終了すれば丹菊路線(古市分岐案)を測量することを決定。 | |

| 10 ~ | 当初計画路線沿線の有志は、上の動きを黙視することができず、10月以来再三会合して各町村から委員を挙 げた上に更に10名の専任委員も選んで、対抗路線の排除に努めた。 |

|

| 12.11 | 道明寺・藤井寺・高鷲・恵我・松原・三宅・布忍・天美・矢田・南百済・田辺の11ヵ村から各1名ずつの委 員を選出し、各村から20円を運動費として徴集することとなった。藤井寺村の委員は今仲枩平。 |

|

| 大正 8 (1919) | 1. | 「北部線の運動に対し南部線の運動は激烈を極め、河南鉄道の株主も二派に分裂した。従って北部線も十分 な運動をせざるを得ない。ところが、すでに徴集金を費消し、更に徴集する必要が出てきた。」(今仲枩平談) |

| 1.31 | 藤井寺村の大字野中は、藤井寺村長と岡田寿一郎に対し、「地形上や交通機関の利害からしても延長線に特 に利害関係がない。したがって多額の費用を負担すれば住民から苦情が出てくるかも知れない。」と運動に やや距離を取り、この日の協議会には欠席した。北の地区が500円の運動費を支出することを決議したのに 対して、応分の寄付には応じるとした。 |

|

| 2月中旬~ | 藤井寺村の藤井寺地区が岡・小山・津堂地区と分かれて独自の運動の方向を取り始めた。藤井寺地区の南端 に路線を敷く運動を埴生村村長と共に行い、野中地区もこれに参加することが住民の利益になるとしていた。 そして、道明寺村・藤井寺村、伊賀・向野(埴生村大字)、南宮・北宮(高鷲村大字)、樫山・郡戸(丹比村大 字)の各村・地区連署の会社への陳情書に賛同した。 |

|

| こうして運動は北部・中部・南部の三派に分かれて、それぞれに路線を引き入れる運動を展開していくことになる。 | ||

| 大正10 (1921) | 1. | 藤井寺村の岡北・小山地区が、「藤井寺村長が大阪鉄道(大正8年改称)延長線問題で運動しているのは村治の 上からはなはだ不都合である」として不信任を唱えた。これに対し、村長はこれを否定して反論した。 |

| 2. | 藤井寺仮契約線が仲哀天皇陵(岡ミサンザイ古墳)に接近するため主務官庁の許可が得られず、大鉄鉄道からそ れを変更した「岡北部案(藤井寺東端-岡・藤井寺地区の中間線)」が提示された。 |

|

| 2月中旬 | 藤井寺地区は、藤井寺地区の中央を横断する線路を敷設するよう、最後の手段として宣言書を会社に呈出し た。その間に会社は、最初の予定線(岡・藤井寺間)の再測量を行う一方、藤井寺中央線も測量している。 |

|

| 2.22 | 藤井寺村北部の岡・小山地区は、北部線の敷地や補助金等について協議した。 | |

| 3.12 | 大阪鉄道重役会は新たな決定をし、主務官庁に路線変更を出願した。内容は、「路線を岡停車場(現藤井寺駅 に相当)より分岐して古市駅に至る藤井寺-野中-誉田(古市町の大字)-古市を本線とし、岡-道明寺間を単線 とする。」という妥協案であった。 これに伴って大鉄は土地の買収価格を1坪2円とし、野中地区に呈示、委員はこれに難色を示した。 |

|

| 野中地区の地主らは集会を開き、買収価格その他を委員に一任、会社の買収価格に大字(地区)から幾分の補 助をすることとなった。また、野中地区は大正9年3月から藤井寺地区と提携してきたが、最近の会社との 交渉について、藤井寺地区から何らの報告もないと、不服の念をあらわにした。 |

||

| 4月下旬 | 大阪鉄道は大字岡の溝敷農道路工事で各部落の委員と協定を結んだが、大字岡・小山との王水川の水路・樋 管伏せ替えの交渉は不調に終わった。 |

|

| 5. | 藤井寺地区から野中地区に対して、「藤井寺(地区)北端を通過する路線で会社が土地買収の調印を求めてき ているがどうか。」との問い合わせがあった。これによると、一時、岡停車場から古市駅に路線が変更され たが、その後この変更線は立ち消えになったという。 |

|

| これらのいきさつから、この時点で藤井寺地区と野中地区の対立が鮮明になってきた。 | ||

| 7. | 藤井寺村長は、大字(地区)藤井寺と大字野中、さらに大字岡以北との円満を図るため、野中から通行路=農 用車道を付けるとの提案を行った。 |

|

| 大阪鉄道は失策を認めて、大字藤井寺と大字野中の間の調停に支配人を列席させてそれに加わらせたい旨の 申し出をした。大字野中は、他村の人の仲介は筋違いとしてこれを拒否した。 |

||

| 7. 1 | 大阪鉄道の大阪延長線(道明寺-大阪天王寺間)の鉄道敷設工事起工式が道明寺天満宮で行われる。 | |

| 9. 8 | 大字藤井寺(地区)は運動の失敗を認め、野中の了承を得たいとしたが、これには大字野中ははなはだ不満で あった。 |

|

| 10. | 大字岡と大字小山で岡停車場敷地を大阪鉄道に提供するはずであると言われた。これに対して、村全体で負 担するのが当然との声も出た。大字野中としては、一部費用を負担してもよいとの考えであったらしい。 |

|

| 大阪延長線の敷設ルートをめぐって、大阪鉄道・藤井寺村・岡以北地区・藤井寺地区・野中地区の間で以上 のような経緯があったが、結局、現在の路線(岡-藤井寺-古室-沢田-国府-道明寺)で建設されることに なった。 |

||

| 大正11 (1922) | 4.19 | 大阪鉄道が道明寺-布忍間の旅客輸送営業を開始(近鉄社史では4月18日)。藤井寺駅が開業。 |

| 大正12 (1923) | 4.13 | 大阪鉄道が布忍-大阪天王寺間の旅客輸送営業を開始。同時に道明寺-大阪天王寺間が電化。 |

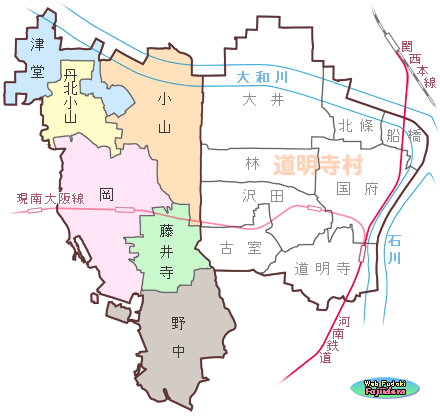

| 20) 河南鉄道と大阪延長線に関わる町村の分布 (大正6年) | 21) 当時の藤井寺村の大字区分図 (大正初期) | ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

| 現在の藤井寺市域は、当時は藤井寺村と道明寺村であった。藤井寺 村は6つ、道明寺村は8つの大字(おおあざ)で構成されていた。これらの 大字は明治22年まではそれぞれが村であった。読みは以下の通り。 丹北小山(たんぼくこやま) 船橋(ふなはし) 国府(こう) 古室(こむろ) |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 《 20)図の凡例 》 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 20)図の南海鉄道・大阪高野鉄道は、それぞれ現在の南海電気鉄道本 線・同高野線である。「関西本線」は、関西鉄道が明治40年に国有化 された後にも、「関西本線(関西鉄道本線)」の旧略称がそのまま継承 されて現在に至っている。 柏原駅は国有鉄道柏原駅の一部を間借りしており、長野駅は大正2年 に高野鉄道長野駅と分離し、昭和29年に河内長野駅に改称。 20)図の町村区分は「大阪府史第7巻 付図」を基に作図。大正6 年時点の町村合併・分離の状況に基づいて修正・加筆の上、鉄道路 線と現在の市町村界を重ねている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 藤井寺市史の本文記述を年表形式にしているので、少々わかりにくい点もありますが、適宜書き替えや補足を加えてあります。これらの 経緯をみると、当時の藤井寺村という小さい地域の中でありながら、さらに小さい大字(旧村)の間でも思惑の違いから様々なぶつかり合い のあったことがわかります。大阪鉄道としても、一時は当初計画とは別ルート短絡線の併設案(下の22)図の‐‐‐検討線)まで提案するなど、 地元の強い要望や反対の前に戸惑いのあったことが推察されます。これらの経緯は「鉄道路線の敷設」ということが、当時の地域の人々に とって如何に重要な課題であったかということを示しています。地域社会の未来のあり方が大きく左右される大問題であったのです。 鉄道の新路線建設は現在でも関係地域にとっては大きな問題ですが、最近の我が国では別の問題が大きく浮上しています。自家用車の普 及と道路網整備が進み、鉄道利用者の減少が進行しています。さらに、人口減少傾向と少子化が拍車をかけています。そんな社会状況の変 化の中で、今起きている鉄道をめぐる問題は、「鉄道路線の廃線」です。新線と廃線、100年前とはまったく逆のことが問題となっている のです。どちらも地域社会に大きな影響を与えます。時代と共に社会が変化するとは言え、まさに“隔世の感あり”です。 藤井寺市史では、詳しい経緯は藤井寺村の大字(旧村)の動きを中心に書かれており、道明寺村に関する記述は見られません。市史の別の 巻に掲載の史料によれば、大字沢田は大阪延長線の敷設に当たって地区の共有地の一部を大阪鉄道に寄付しています。鉄道にかける地区の 人々の熱意が伝わってきます。後年、沢田地区には土師ノ里駅が開設されています。 現在の羽曳野市や松原市・堺市・大阪市の地域にあった関係町村では、はたしてどのような動きがあったのでしょうか。おそらくは、大 なり小なり藤井寺村と似たような経緯があったものと思われます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

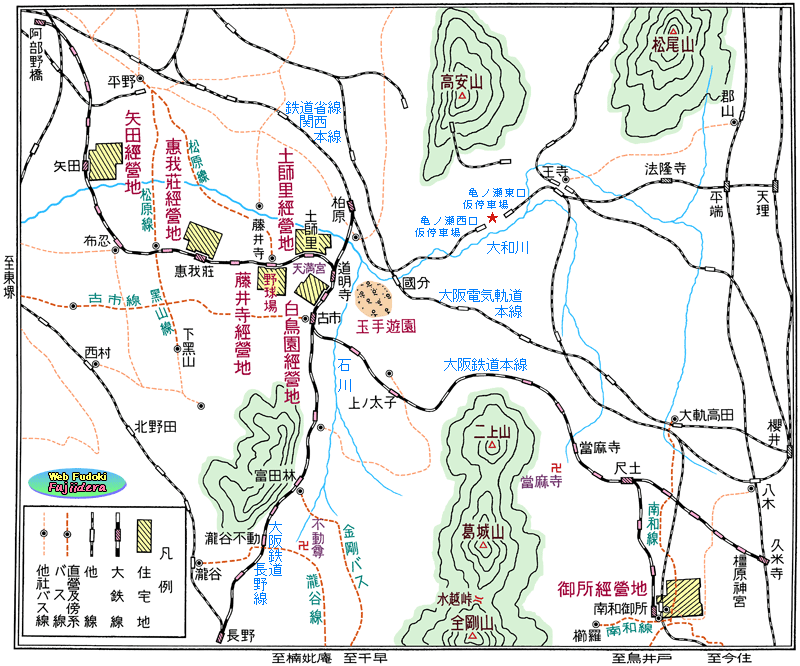

| 大鉄電車は東へ-大和延長線 大阪市内への乗り入れを実現した大 阪鉄道は、今度は反対方向に目を向け 東の奈良県を目指します。大鉄本線を 久米寺まで延伸して吉野鉄道と接続し 吉野への直通運転を行うという構想で す。この「大和延長線」の計画が動き 始めましたが、今度も事業免許の取得 をめぐって紆余曲折がありました。 南大阪電気鉄道(南鉄)という鉄道会 社がありましたが、その頃までに堺- 高田間、高田-桜井間の敷設免許を取 得していました。しかし、資金難で鉄 道建設の見通しが立っていない中、大 阪鉄道は交渉によって免許線の内、古 市-高田-桜井間の譲受契約を成立さ せます。当時南鉄は資本金を1割以下 にまで減資するほど厳しい経営状況に 置かれていました。 契約成立を受けてその旨を出願しま すが、当該線の工事に着手していない ことを理由に敷設免許の譲渡が許可さ れない見通しとなり、方針の変更を余 儀なくされました。次の一手は、南鉄 |

22) 大阪鉄道の路線図 (昭和4年) | |

|

||

| 『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』(2010年12月 近畿日本鉄道株式会社)より (記号・文字加筆等、一部を加工。) ※ 点線のルートは実現しなかった路線。 ※ 路線名はすべて筆者による追加。 ※ 凡例の文字を打ち直してスケールを追加。また、説明への必要から高田駅を追加。 |

| との合併によって敷設免許の譲受を実現しようというものでした。大正15(1926)年4月に合併契約が締結され、同年11月1日に実施されま した。1:1比率での合併でしたが、事実上の吸収合併でした。新規事業展開のために有望特許技術を持つベンチャー企業を買収したり吸 収合併したりする現代のM&Aを連想させる、手っ取り早く新事業の実現を図るという構図です。鉄道延伸という事業には、敷設免許の取 得という必須条件があり、これをクリアするための最後の策だったのかも知れません。 大阪鉄道は合併実施の前々日の定時株主総会で、大和延長線建設のために約20万株の増資を決定しますが、6万株の引き受けが残り苦 労します。昭和2(1927)年に、これをすべて引き受けて持株比率14.6%の大株主となったのが、大阪電気軌道株式会社(大軌)でした。この 時から大阪鉄道と大軌には大きなつながりができたのです。 |

||

| 余談ですが、当初南大阪電気鉄道が免許取得していた堺-古市間の路線は実現しませんでした。ルートは府道旧 堺古市線だった竹内街道にほぼ沿っていましたが、実現していれば現在の南海高野線堺東駅付近につながっていた はずです。このルートの旅客輸送需要が見込めなかったということでしょう。当時人口が急増して東京市(当時)を 越え“大大阪”と呼ばれていた大阪市が、周辺鉄道の集約点となってきていました。今で言う“大阪市への一極集 中”です。堺-南河内間の東西向きの輸送需要は、相対的に低下してしまったことでしょう。 現在、南河内地区から堺市の中心部へ電車で行こうとすると、河内長野駅経由で南海高野線を利用するか、或い は大阪阿部野橋(天王寺)駅経由でJR阪和線か地下鉄御堂筋線を利用するしかありません。いずれも遠回りなルー トですが、これは東西を直接結ぶ鉄道路線が無いためです。存在していれば、古市古墳群と百舌鳥古墳群の間の行 き来が随分短時間で可能になっていたことでしょう。通勤や通学の流れも違っていたことでしょう。さらには、奈 |

|

|

| 23)大阪電気軌道社章 近鉄社史より |

||

| 良盆地南部と大阪湾岸地域を結ぶ直通路線が出来ていたかもしれません。今さらながら惜しまれますが、昭和恐慌や満州事変~太平洋戦争 敗戦の混乱が続いたことを考えると、この路線の実現はどだい無理な話でした。 大和延長線が完成するまでの経過を整理して、以下に示しておきます。 |

||

| 大阪鉄道・大和延長線の建設経過概略 | ||

| 大正 9. 3.20(1920) | 南大阪電気鉄道、堺-高田間(31.4km)の敷設免許を取得。 |

| 大正12. 5.22(1923) | 〃 、高田-桜井間(12.7km)の敷設免許を取得。 ※ 高田は当時北葛城郡磐園村 |

| 4.13(1923) | 大阪鉄道、道明寺-大阪天王寺間で電車による旅客輸送営業を開始。 |

| 大正15. 2. 5(1926) | 南鉄所有の免許線の内、古市-高田-桜井間(30.5km)を大鉄が譲受する契約が成立。 |

| 4.15(1926) | 大阪鉄道と南大阪電気鉄道の合併契約が締結される。 |

| 10.30(1926) | 大阪鉄道、第55回定時株主総会で株式20万6,000株の増資を決議。 |

| 11. 1(1926) | 大阪鉄道と南大阪電気鉄道の合併が実施される。(1対1比率) |

| 昭和 2. (1927) | 大阪鉄道の増資株式6万株を大阪電気軌道が引き受ける。(持株比率14.6%) |

| 6. 6(1927) | 大阪鉄道、大和延長線・古市-久米寺間の起工式を行う。 |

| 11. 8(1927) | 大阪鉄道、吉野鉄道と同社吉野線直通乗り入れ契約を締結。 |

| 昭和 3.12.20(1928) | 大阪鉄道、単線のままだった道明寺-古市間の複線工事が完成、複線運転開始。 |

| 昭和 4. 3.23(1929) | 大阪鉄道、古市-久米寺間の線路工事が完成。 |

| 3.29(1929) | 大阪鉄道、大和延長線・古市-久米寺間が開通。大阪阿部野橋-吉野間の直通運転も開始。 |

| 8. 1(1929) | 大阪電気軌道、吉野鉄道を吸収合併する。大鉄の吉野線直通乗り入れは継続される。 |

| 新しい大鉄本線-完成したZ形カーブ 昭和2(1927)年6月6日、大阪鉄道は大和延長線の起工式を行い、大和延長線の実現に向けて着々と歩を進めていきました。同年11月には 吉野鉄道と同社吉野線直通乗入契約を締結します。大和延長線の完成後には、久米寺から吉野鉄道へ乗り入れて吉野まで直通運転すること を目指していたのです。吉野鉄道も大鉄と同じ狭軌鉄道でした。大和延長線は古市駅から東を向いて分岐することになりました。 大和延長線の完成までには2年近くかかりますが、その間にも大阪鉄道は兼営事業の拡大を進め、積極的投資を行っています。 ◇昭和2年2月 「矢田経営地」の住宅分譲開始。 ◇昭和2年3月 「白鳥園経営地」「藤井寺経営地」の土地分譲開始。 ◇昭和3年3月17日 石川の「玉手橋」が竣工(道明寺駅-玉手山遊園間の利用客通行用に恒久橋を建設)。 ◇昭和3年5月20日 「乗合自動車事業(路線バス)」の営業開始。最初の路線として東瓜破村-河内松原駅-岡村間の営業を開始。 ◇昭和3年5月25日 「藤井寺球場」竣工。27日、開場式挙行。 ◇昭和3年5月末 「藤井寺教材園」完成。 藤井寺球場や藤井寺教材園は、大阪鉄道が進める「藤井寺経営地」事業の一環でした。駅前に広がる高級分譲住宅地とスポーツ・文化施 設を組み合わせた約10万坪(約33ha)にも及ぶ経営地だったのです。 昭和4(1929)年3月29日、待望の大和延長線が開通し、同時に大阪阿部野橋-吉野間の直通運転も開始されました。新しい大鉄本線の誕生 でした。道明寺から分岐して大阪市内へ向かう新線は、西へ大きく曲がる急カーブとなりましたが(C図)、今度の大和延長線は古市から分 岐して東へ大きく曲がる急カーブとなりました。その結果、完成した新しい大鉄本線は、「Z形カーブ」とか「逆S字カーブ」と呼ばれる 独特の路線形を描くことになったのです。ともあれ、こうして現在の近畿日本鉄道・南大阪線は誕生したのでした。〈D〉 この新しい本線が完成した大阪鉄道では、この時点で、道明寺-柏原間と古市-長野間が完全に支線化することになりました。現在の近 鉄道明寺線・長野線の基本形はこの時に始まったものと言えるでしょう。 大和延長線の完成に先立って前年の12月には、河南鉄道時代のままだった道明寺-古市間が複線化されて複線運転が開始されていました。 これにより大阪阿部野橋-久米寺間が、全線複線で営業開始できるようになったのでした。かつて南河内地区を縦貫する1本の鉄道本線だ った路線は、大きく様変わりを見せることになりました。 |

| 【 大阪鉄道本線が形成されるまで 】 | ||||||

| A 明治31(1898)年4月 | B 明治35(1902)年12月 | C 大正12(1923)年4月 | D 昭和4(1929)年3月 | |||

|

|

|

|

|||

| 3月24日古市-柏原間、4月14日 古市-富田林間が営業開始。翌年、 河陽鉄道は河南鉄道に引き継がれる。 |

3月25日富田林-滝谷不動間、12 月12日滝谷不動-長野間が営業開始。 南河内縦貫鉄道が完成する。 |

前年の4月19日道明寺-布忍間が 営業開始。この年4月13日布忍-大 阪天王寺間が営業開始。大阪鉄道本 線が完成する。 |

3月29日大和延長線の古市-久米寺 間が開通し、吉野鉄道への直通運転も 開始された。Z形カーブの大鉄本線が 完成して、柏原・長野線は支線化した。 |

|||

| 『大鉄全史』の資料を参考にして作成。路線名・駅名は、大鉄全史に準拠して当時の名称を使用。 | ||||||

|

||||||||||

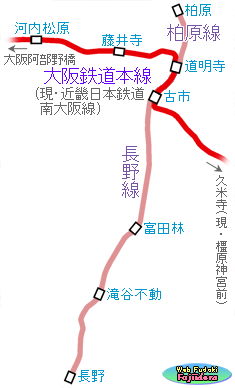

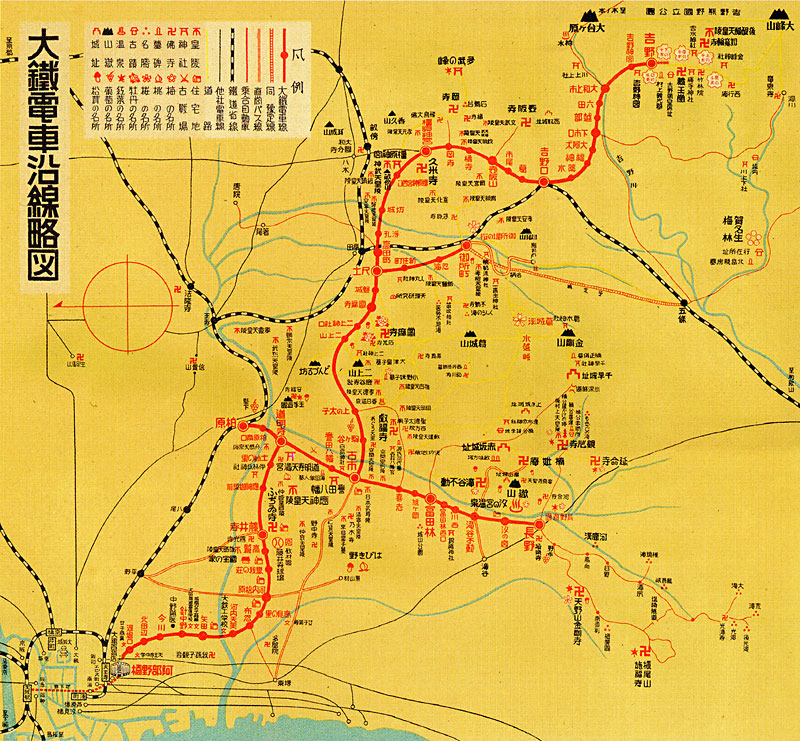

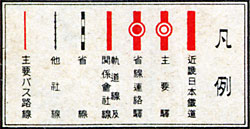

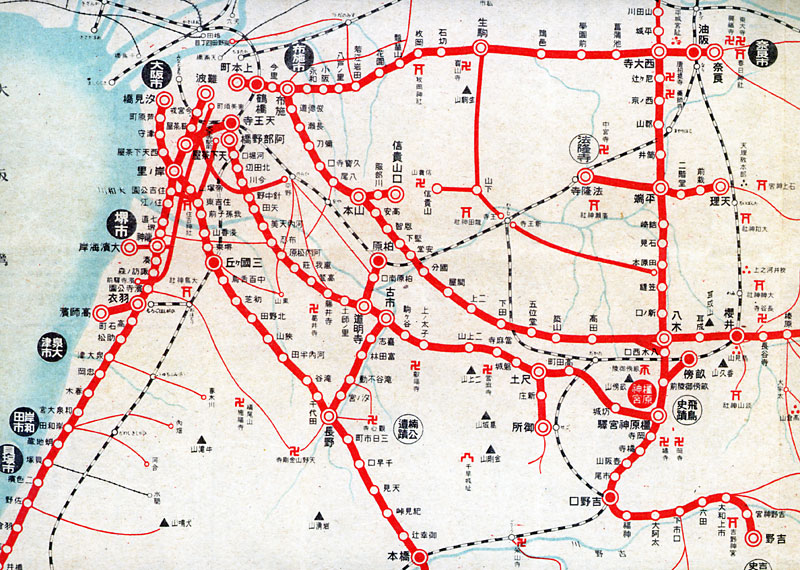

| 年に社長に就任した佐竹三吾氏です。『大鉄全史』の中には、佐竹氏自身が執筆した思われる記事が多く見られます。と言うより、『大鉄 全史』全体が佐竹氏による執筆ではないかと思わせる構成・記述になっています。それはともかくとして、この地図の内容が昭和7年であ るとピンポイントで推測した理由については下段で後述します。 地図を見ると、太く描かれた大鉄本線が久米寺駅まで延びた様子がよくわかります。尺土駅から分岐する南和鉄道線(現御所線)も大鉄線 と同じ太さで描かれていて、自社線扱いになっています。当時の南和鉄道は大阪鉄道とは別会社でしたが、資本系列にある傍系会社であり 直通運転もしていたので、日常的には自社扱いだったのでしょう。 大阪鉄道は昭和3年5月20日に乗合自動車の営業を開始していますが、この地図を見るとわずか数年でバス路線を延ばしていたことがわ かります。昭和4年には「浪華自動車」を買収して自動車営業を委託していますが、自社線・傍系社線合わせてかなりの路線長になってい ることがわかります。昭和8年には浪華自動車を解散して、自動車営業を再び大鉄直営としています。 この地図では、鉄道路線やバス路線とは別に、住宅経営地についても表示されています。昭和初期を中心に大鉄が進めてきた兼業部門の 事業拡大の流れの中で、各地に経営地が造られてきました。その中でも最大の開発面積だったのが、前述の通り「藤井寺経営地」でした。 スポーツ施設や文化施設をも含む経営地だった点も他の経営地との違いでした。なお、地図中に示された経営地の位置や形、面積は、実際 とは異なります。特に面積は実際の大小関係に比例していません。なお、凡例欄の「住宅地」は、大鉄経営地のことで、一般的な住宅地を 表すものではありません。 下の地図についての考察-なぜ昭和7年か 昭和7年という具体的な年号が挙げられる根拠は、地図中の★の場所にあります。ここを通る鉄道路線は、現在のJR関西本線です。当 時は国の鉄道省が運営する「鉄道省営(戦後の国有鉄道に相当)関西本線」でしたが、もともとこの路線は、「大阪鉄道(初代)」が営業していた湊 町-奈良間(明治25年全通)の路線でした。この大阪鉄道が明治33(1900)年6月に「関西鉄道」に路線を譲渡し、名古屋駅-奈良-湊町駅間が 関西鉄道の本線となったのです。関西鉄道は、大阪鉄道と同じ明治21(1888)年3月1日に免許交付を受けた民営鉄道で、路線譲渡前年の明治 32年5月の時点で名古屋駅-奈良駅間を全通させていました。大阪鉄道の路線は関西鉄道の本線となったことで、「関西(鉄道)本線」と呼ば れるようにになり、国有化されて以降でも「関西本線」の呼称が継承されました。大阪-名古屋間という、確かに関西を貫く路線ですが、 決して“関西一円を代表する本線”という由来ではないのです。 話を戻します。この関西本線の★の地点が、昭和7年(1932)年2月に不通となります。この場所は王寺駅(奈良県)-河内堅上駅(大阪府)間 にある「亀ノ瀬トンネル」です。1月にこのトンネル付近で大規模な地滑りが発生、トンネルが変形したために閉鎖となり、同区間が不通 となってしまいました。この亀ノ瀬という場所は大和川の北岸にある大きな斜面地形で、昔から地滑りが起きやすい場所でした。この時は トンネルが変形するほどの大規模な地滑りで復旧は無理、また、今後も地滑りが起きる、と判断されて線路を移設することになりました。 その間、トンネルの東西に仮停車場を設けて両側の路線をそれぞれ折り返し運転し、両仮停車場間は徒歩連絡としたのです。王寺駅-亀ノ 瀬東口仮停車場間と亀ノ瀬西口仮停車場-河内堅上駅間の運行が再開されたのは、不通になってから20日後のことでした。その後、省営 和歌山線と大軌本線を利用する代替輸送も開始されました。この年の12月31日に新線が完成し、王寺-河内堅上間の運転が単線で再開さ れ、そのための信号所も新設されました。複線化が完了したのは、3年後の昭和10年12月30日のことでした。 |

||||||||||

| 25) 新大鉄本線完成後の鉄道路線・バス路線の様子 (昭和7年) | ||

|

||

| 『大鉄全史』「第十二図 直営バス路線及住宅経営地地図」を下記のように加工して使用。一部に加筆加工あり。 ※ 線画・文字のかすれやつぶれを補修し見やすいようにカラー化、及び、山地部分や住宅地、遊園に着色。 ※ 記号★と青色文字の名称は『大鉄全史』の原図には無く、筆者が追加したもの。 |

| 移設した新線は、大和川を越えた南側に建設されました。もともと大和川の北側に路線が敷設されたのは、大和川の北を通っていた竜田 越奈良街道という大阪-奈良を結ぶ古来の主要街道に併行させたからです。移設された新線は、一旦大和川の南に渡り、また北岸に戻ると いう形になりました。旧線路の通っていた痕跡は、現在の空中写真でもたどることができます。亀ノ瀬トンネルは上下線の2本があって、 いずれも完全に崩壊・埋没したものと思われていましたが、2008年に地下水排水路の建設工事中に、トンネルの一部が原形を留めた状態で 偶然に発見されました。トンネルの一部は遺構として保存されています。亀ノ瀬の地滑りはその後も止むことがなく、今なおその対策事業 が継続されています。 話が長くなりましたが、以上の経過から、この地図は二つの仮停車場が開設されてから大和川南岸に新線が出来るまでの間の様子である ことがわかります。それは、昭和7年の2月末からの半年~10ヵ月の間のことです。『大鉄全史』がなぜこのようなごく短期間の状態を 表す地図を使用したのか、少々謎を感じます。意識的にこの時期の様子を示したかったのか、或いは、たまたまこの時期に地図を製作した からなのか、いずれも推測の域を出ません。最も考えられるのは、昭和7年に発行された陸地測量部製作の地形図に基づいて作られたから ではないか、ということです。当時、我が国の地形図製作は陸軍参謀本部主管の陸地測量部が担っていました。たまたまこの年が改訂版発 行の年でしたが、その改訂された地図には二つの仮停車場の開設された状態が描かれていました。その後どうするのかが決まっていなかっ たからと言われています。その地形図の内容を忠実に書き込んだから、と考えると話のつじつまが合うように思います。大鉄の後身である 近鉄の立場からすれば、どのみち他社の路線のことなので、そんなに深くは意識していなかったのかも知れません。 |

||||

| 昭和恐慌と経営再建 大和延長線の延伸を実現させた大阪鉄道でしたが、多額の投資をして延伸線を建設し、それが完成した頃には昭和恐慌に遭遇するという 不運に見舞われました。やっと実現させた大和延長線も思ったほど収益性が上がらず、多額の負債を抱えて急速に経営を悪化させていきま した。大阪電気軌道の支援も受けましたが、抜本的な打開策を講じることができませんでした。当時、大軌も経営不振に陥っていたためで す。 このような状況の中、大阪鉄道の経営再建を担って昭和7年10月に社長に就任したのが佐竹三吾氏でした。佐竹氏は負債整理案を作製し て実行すべき課題を掲げ、経営再建に邁進します。そして、8年後には念願の復配を実現させるまでに立て直しを進めました。 |

||||

| その間、大阪阿部野橋駅の移設・拡張、大鉄百貨店の開店、大鉄映 画劇場及び大鉄花月劇場の開場など、兼営事業の拡大や多角化を図る ための投資も積極的に行いました。と言うより、経営多角化によって 恐慌下の本業の経営不振をカバーしようという、昭和恐慌に対処した 関西私鉄の流れに沿うものでした。当時、多くの私鉄が進めた経営多 角化は、自動車(バス)事業、百貨店、住宅・土地が代表的なものでし |

|

|||

|

|

|||

| 26) 大鉄百貨店(北西より) 昭和12年頃 あべのハルカス近鉄本店チラシ(2017)より |

27) 大鉄百貨店社章 写真をもとに作図 |

28) 近畿交通略図 (昭和12年頃と思われる状況) 『沿線御案内』(大鉄電車)より部分を切り抜き |

||

| たが、その他の部門も含め以前から兼営事業に積極的だった関西私鉄は、鉄道部門の不振を兼業部門でカバーすることができたのです。 一方、大阪鉄道が沿線の開発に少なからず貢献したものに学校の誘致がありました。『大鉄全史』では、当時の学校誘致について次のよ うに記述されています。 『就中(なかんずく)学校の誘致に関しては、当社は土地の低価提供、一定期間に亙(わた)る無償貸与、基本金、建設費、経営費等に対する寄附等 種々の便宜を図ってこれに努めた。其結果整理開始期の前後よりして、当社沿線に設置せられた諸学校は左記の多数に上り、通学生の当社 線を利用するの日に五千人を下らない盛況を示してゐる(括弧内は下車駅)。 ○帝国女子薬学専門学校(高見ノ里) ○城南女子商業学校(矢田) ○大鉄工学校(河内天美) ○大鉄工業学校(河内天美) ○大阪無線電気学校(矢田) ○藤井寺高等女学校(藤井寺) ○藤井寺技芸女学校(藤井寺) ○相愛第二高等女学校(藤井寺) ○天王寺高等女学校郊外学舎(藤井寺) ○天王寺商業学校郊外学舎(藤井寺) ○大阪市青年学校郊外学舎(藤井寺) 』 学校誘致には、かなりの力の入れようだったことがわかります。1日当たり5千人という通学の電車利用者の数は、当時の大鉄電車利用 者の全体数からみても相当なものであったと思われます。藤井寺駅を利用する学校が最も多かったのですが、これらは半ば休止状態となっ ていた藤井寺教材園の敷地を利用して開設されました。この内現在まで藤井寺の地に存続しているのは、相愛第二高等女学校の後身である 大阪緑涼高等学校(旧大阪女子短期大学高等学校)だけです。大阪鉄道の経営再建時に、期せずして藤井寺の地はちょっとした学園都市のよ うになっていたのです。 |

||||

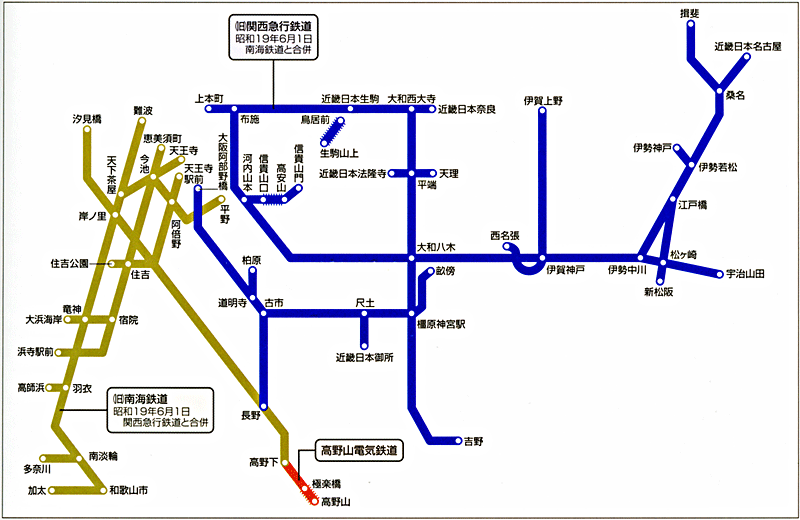

| 29) 大鉄電車沿線略図 (昭和15年 左側が北) | ||||

|

||||

| 社史の掲載ページには、この沿線図の製作年の記載はない。地図内の駅名・施設名等から、昭和15(1940)年以降の状況と思われる。 社史『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』より |

||||

| 見納めとなった「大鉄電車沿線図」 上の29)地図は、昭和15,6年と思われる状況を表した大阪鉄道の沿線略図です。左側を北として表されています。左下に大阪阿部野橋駅 があり、そこから右上の吉野駅に向かって大鉄電車が進んで行く、というイメージで描かれたものでしょう。沿線の名所や有名な寺社・皇 陵なども表示されており、観光案内沿線図として製作されたものと思われます。凡例には「○○の名所」という表記で、「梅・桃・桜・牡 丹・紅葉・葡萄・松茸」の名所の記号が描かれていて、なかなか楽しくて詳しい案内図になっていると思います。この時期の直後に日本は 太平洋戦争に突入して行きますが、この沿線図だけを見ていると、そんな大戦争前とは思えない、一種ののどかさすら感じられます。 出典の『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』では、この沿線図の発行年は記載されていませんが、地図内の記載内容から推察することができ ます。橿原神宮駅の1つ手前の駅が「橿原神宮西口」となっていますが、この駅名は大和池尻駅の改称により昭和15年4月1日に新設され たものです。昭和15(1940)年は皇紀2600年の年に当たり、神武天皇を祀る橿原神宮とその周辺で開催される大規模な奉祝記念行事のために 橿原神宮駅は大軌と大鉄が共同使用する総合駅として新たな駅に変わりました。それに関連して、大軌線の一部が移設されたり、いくつか の駅が改廃・新設されたのです。橿原神宮西口もそうした中で誕生した名前です。つまり、この沿線図に表記された内容は、昭和15年4月 以降の状況を表しているということです。これから約3年後、大阪鉄道は合併によってその名が消えていきます。「大鉄電車」の名が付い たこの楽しそうな沿線地図は、わずか3年足らずの寿命だったことになります。「大阪鉄道」にとっては、まさに貴重な記念価値のある沿 線地図だったと言ってよいでしょう。 ちなみに、藤井寺市周辺を見ると、後に廃止されて現在は存在しない駅が見られます。藤井寺-土師ノ里間の「応神御陵前」、道明寺- 古市間の「誉田八幡」、そして長野線の喜志-富田林間の「旭ヶ岡」の各駅です。いずれもの駅も、戦時中の昭和20年6月1日に休止とな っています。敗戦の2ヶ月半前のことでした。事実上の廃駅でしたが、正式に廃止となったのは昭和49(1974)年7月20日のことでした。 |

||||

| 戦時下の鉄道経営-激動の時代へ 日中戦争が始まる5ヵ月前の昭和12(1937)年2月、大阪電気軌道では第4代社長金森又一郎氏の逝去があり、急 きょ専務の種田(おいた)虎雄氏が第5代社長に就任します。これ以降、種田氏は日中戦争・太平洋戦争の全期間を通して 鉄道経営の舵取りを担っていくことになります。そして、初代の近畿日本鉄道社長を務めた人でもあります。 種田氏は東京帝国大学卒業後、鉄道院(→ 鉄道省)に勤める鉄道官僚でしたが、大阪電気軌道社長の金森氏の強い 要請を受けて1927(昭和2)年に大軌の専務に就任しました。社長就任の数年後からは、大阪電気軌道は次々と合併を 重ねていくことになります。それと共に、会社名も変わっていきました。昭和15(1940)年~昭和22(1947)年の6年 余りは、大阪電気軌道や大阪鉄道、近畿日本鉄道などの鉄道会社にとっても、種田氏にとっても、まさに激動の時代 と言える状況をくぐっていくことになります。相次ぐ合併、太平洋戦争開始、空襲による被災、鉄道運行の縮小など、 多くの困難に対処しながらの鉄道経営を強いられることになりました。 そのような戦時下の状況の中にあって、種田氏はもう一方では、沿線に多くの文化財が存在する地域に展開する鉄 道会社として、文化事業で貢献することを構想していました。具体的には、優れた日本美術を展示する美術館を建設 |

tera.jinja/02domyoji/37)about-history1.jpg) |

|

| 30) 種田虎雄氏 (1883-1948) 大和文華館サイトより |

||

| することでした。戦況の行く末がどうなるのかわからない中で、広い視野を持って事業の将来を展望していた種田氏には感心させられます。 限界の見えた戦況に冷静に向き合った時、種田氏には戦争の後の時代に必要なものが見えていたのかも知れません。構想した美術館は、敗 戦から15年後、種田氏の他界から12年後に完成、開館しています(後述)。 |

||

| 進む合併-「関西急行鉄道」へ 昭和15(1940)年になると、戦時下の交通統制が強化される中で、大阪電気軌道から大阪鉄道に合併の申し入れがあ ります。もともと大軌には大鉄との合併を進めたい意思があり、早くは大正13(1924)年頃に最初の合併申し入れを行 っています。この時には双方の条件が折り合わず、話は立ち消えになりました。昭和15年の申し入れを受けての交 渉でも、条件の開きがあって不調に終わりました。 翌16年になると鉄道省が交通統制に本格的に乗り出してきます。鉄道省は大阪鉄道に対し、関西急行鉄道(関急) との合併を勧めてきました。これに先立つ 昭和15年12月、大阪電気軌道は参宮急行電鉄と合併契約を締結し、翌 16年3月15日に合併を実施して「関西急行鉄道株式会社」に商号を変更していました。1対1比率の合併で、存続 会社は大軌でした。参宮急行電鉄(参急)は、昭和15年までに伊勢電気鉄道・関西急行電鉄・養老電鉄を合併してお |

|

|

| 31) 関西急行鉄道 社章 近鉄社史より |

||

| り、奈良県の桜井以東の伊勢方面、名古屋方面への路線を有して営業キロ数では大軌を上回っていました。資本金でもほぼ大軌に匹敵する 規模になっていました。関急が発足した時の営業キロ数は437.7kmに及び、営業区域は大阪・奈良・三重・愛知・岐阜の1府4県にまたが る規模となりました。 昭和17年7月21日、鉄道省監督局長立会のもとに、大鉄と関急は合併の社長覚書書の交換を行います。そして、10月7日に合併契約書 の正式調印が行われ、10月27日には第87回定時株主総会(最後の株主総会)が開催されて合併の件が決議されました。明くる昭和18(1943) 年2月1日、関西急行鉄道株式会社との合併が実施され、「大阪鉄道株式会社」は解散しました。47年前の明治29(1896)年3月に初めて南 河内に設立された鉄道会社・河陽鉄道に始まる大阪鉄道の歴史は、こうして幕を閉じました。この前後の数年間、戦争中という特殊条件下 にあって、大阪府南部の民営鉄道は目まぐるしい変遷をたどることになったのでした。 |

||

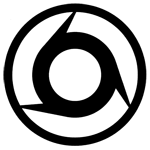

| 「近畿日本鉄道」の誕生-戦時下の国策で誕生した巨大私鉄 昭和19(1944)年3月3日、関西急行鉄道は南海鉄道と合併契約を締結し、6月1日に合併しました。1対1の比率 で、新会社の設立による合併形態を取り、「近畿日本鉄道株式会社」が創設されました。初代社長に就任したのが、 大阪電気軌道に続き関西急行鉄道社長を務めていた種田虎雄氏でした。この合併は両鉄道会社の経営戦略によるもの ではなく、“いきなり合併”という感じでした。戦時の交通統制もここに極まれり、という国策による合併劇で、敗 戦の1年5ヵ月前のことでした。 近畿日本鉄道発足当時の営業キロ数は、関急に南海の163.0kmを加えて、実に639.3kmにもなりました。我が国最 長の路線延長を誇る巨大私鉄がここに誕生したのです。日本を代表する最大私鉄ということで新社名は「日本鉄道」 を望んだそうですが、監督当局に認められず、やむなく「近畿」を付けて「近畿日本鉄道」にしたそうです。「日本 鉄道」に未練があったのか、発足当初の略称は「日本鉄道」が使用されていました。近畿日本鉄道になったことで、 |

|

|

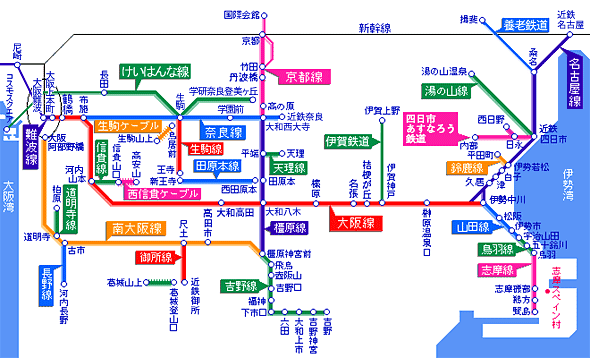

| 32) 近畿日本鉄道 社章 近鉄社史より |

||

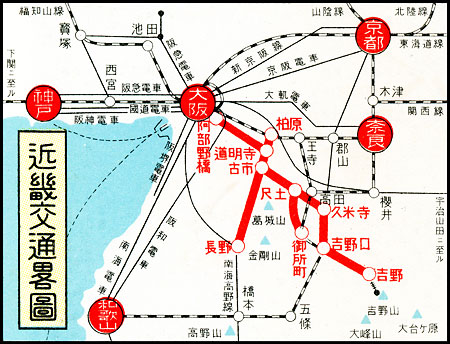

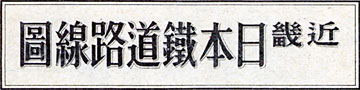

| 百貨店の名称も変更されました。「大鉄百貨店」→「関急百貨店阿倍野橋店」となっていた名称は、「日本鉄道阿倍野百貨店」と変えられ ました。ここにも「日本鉄道」への強い執着が見て取れます。なお、旧南海鉄道の路線は戦後に分離独立します(後述)。 戦後の昭和25年9月12日になって略称は「近鉄」に変更されました。当初の略称に「近鉄」を用いなかったのは、同じ関西圏の滋賀県に 「近江鉄道」があり、この地域では近江鉄道の略称として「近鉄」が使用されていたからと言われています。 下の33)図は、近畿日本鉄道が設立された時点の全路線を表した図です。草色の路線が旧南海鉄道で、戦後に現在の南海電気鉄道になった 路線です。東は名古屋市から西は和歌山市まで、南は吉野山・高野山まで、大変広いエリアにまたがる鉄道網が誕生しました。 |

||

| 33) 近畿日本鉄道設立時の路線図 (昭和19年6月1日合併・設立) | ||

|

||

| 『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』より | ||

| 下の34)地図は、近畿日本鉄道発足の年に発行された『近畿日本鉄道路線図』の北西部分です。裏面に昭和19年10月4日付で「由良要塞 司令部検閲済」とあるので、その直後の年末近い発行と思われます。標題の「近畿」だけが小文字になっているところに、「日本鉄道」を あきらめ切れない心情が見て取れます。 戦時中で戦局が悪化する中、金属類回収令によって不要不急線に指定された路線は廃止されました。近鉄でもいくつかの路線が廃止され ており、この路線図では姿を消しています。「西信貴ケーブル」「信貴山上線」「生駒ケーブル」などがそうです。また、駅でも名前の消 えているものがあります。藤井寺市域の周辺では、藤井寺-土師ノ里間にあった「応神御陵前」と、道明寺-古市間にあった「誉田八幡」 の表示がなくなっています。これらの駅は昭和20年6月1日付で休止となったのですが、この路線図では一足早く休止扱いとされたようです。 この時期の路線図としての最大の特徴は、何と言っても、現在の南海電鉄の路線が一緒に表示されていることでしょう。大阪府の中南部 一帯が近鉄のエリアとなっていた期間は、昭和19年6月1日~同22年6月1日のちょうど3年間だけです。この間に発行された数少ない地図 の一つがこの路線図なのです。ひょっとすると、市販されたものではこれだけかも知れません。 敗戦まで1年もない戦時下の路線図であることが、裏面の記載文で印象付けられます。各路線の料金表と共に、「戦時下電車の乗り方」 という7項目に渡る注意書きが載っていますが、その第1項と第7項を紹介しておきます。 「戦時下の電車は 戦争に必要な人と物を送ることに必死です。此の際遊山旅行は勿論のこと老人、子供連の旅行はやむを得ぬ時の外は 絶対に止めませう。殊に朝夕混雑する産業戦士の通勤時間には一般の方の御乗車は努めて御遠慮願ひます。」 「警報発令中は 運転時刻の変更、列車の取消等平常通り運転出来兼ねますから御承知置き願ひます。駅や車内で空襲を受けた場合は先 づ落着き係員の指図に従ひ待避願ひます。吾先の勝手な行動は却って怪我のもとです。」 |

|||

| 34) 近畿日本鉄道発足直後の路線図(部分) (昭和19年発行) |  |

||

|

|||

|

|||

| 『近畿日本鉄道路線図』(北西部分) 『大阪春秋・第156号』付録・復刻版地図(2014年10月 新風書房)より | |||

| 戦時下に始まった近鉄文化事業への準備-「大和文華館」と藤井寺 既述の通り、初代近鉄社長・種田虎雄氏は戦時下にあって美術館の創設を構想していま したが、その美術館開設は戦後に実現します。現在の近鉄奈良線・学園前駅の近くに存在 する「公益財団法人 大和文華館」です。 旧大阪鉄道路線の歴史を中心に紹介している本ページで奈良線にある施設のことを取り 上げたのは、この大和文華館創設の過程に現在の藤井寺市域が意外と深いつながりを持っ ていたからです。種田虎雄氏の構想を具体化する計画は、大阪も空襲を受け日本の敗戦が 近づいていた頃に動き始めていました。美術館開設に向けての美術品収集がその第一歩で した。詳しくは別ページで紹介しています。 敗戦翌年の昭和21(1946)年に「財団法人 大和文華館」が設立されます。と言っても、 美術館ができたわけではなく、開設準備に向けて、まずは運営する法人が設立されたので す。その法人の開設準備業務を進める事務所を設けたのが、当時の道明寺村でした。 |

tera.jinja/02domyoji/36)about-history4.jpg) |

|

| 35) 現在の大和文華館(南東より) 大和文華館サイトより 切り抜きして使用 美術館は美しい自然園「文華苑」に囲まれている。 |

||

| 「財団法人 大和文華館」の理事長には種田社長自らが就任しました。種田氏は、美術館開設準備の仕事を託す人として、文部省の美術研 究所(現東京文化財研究所)所長であった矢代幸雄氏を招請し、八代氏は専務理事に就任しました。種田氏からすべてを託されていた八代氏 は、大和文華館の実質的なトップとしてその後の開設準備に邁進していくことになります。そのスタートの場が道明寺村の道明寺でした。 |

||

| 戦後の近畿日本鉄道 巨大私鉄となった近鉄は、その経営規模が過大となり、資材や労働力等の運用に支障をきたすようになりました。このため、旧南海鉄道 に所属していた事業の分離が検討され、高野山電気鉄道にこれらの事業を譲渡することで分離を図ることになりました。昭和22(1947)年2 月15日、近鉄と高野山電気鉄道との間で譲渡契約が締結され、3月15日には「南海電気鉄道」に商号が変更されました。この旧南海鉄道 分離が、あの激動の時期を切り抜けてきた種田虎雄社長の最後の大きな仕事となりました。種田氏は翌4月に社長を退任します。 これら事業継承の準備を整え、6月1日に近鉄から南海電気鉄道への事業譲渡が実施されました。「高野山電気鉄道」は、大正14年3月に 南海鉄道の傍系会社として設立され、高野下-極楽橋間の普通鉄道と極楽橋-高野山間の鋼索鉄道(ケーブルカー)を経営していました。戦 時中も統合されることなく事業を継続し、南海鉄道と関急の合併に伴って近鉄の傍系会社となっていました。 こうして巨大近鉄は関急時代の規模に戻って、今日の南海電鉄と近鉄という姿に変わったのでした。もともと、国策によって無理に合併 したようなものでしたから、本来の正常な姿に戻ったと言うべきでしょうか。 その後も近鉄はいくつかの鉄道会社を合併し、或いは新線を建設して、現在運営する鉄軌道線と鋼索線の総数は23路線(2020年3月)、総 |

||||

| 営業キロ程 501.1kmという我が国の私鉄(JR以外)で最長の路線網を誇ってい ます。鉄道以外の事業も拡大を進め、バス・タクシー、デパート、不動産、プロ |

|

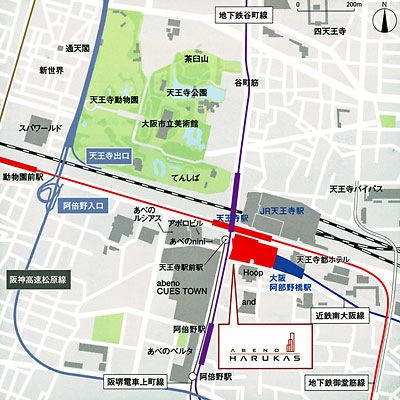

|||

| 野球(後に廃止)、旅行・観光、ホテル・旅館、流 通事業等数多くの事業を展開してきました。 そして、平成27(2015)年4月1日、近畿日本鉄 道は持株会社制の体制にに移行して「近鉄グルー プホールディングス」と社名を変更しました。鉄 道会社は、(新)「近畿日本鉄道」として近鉄グルー プホールディングス傘下の事業会社となりました。 ちなみに、近鉄全線の286駅の中で1日の利 用者数が最多の駅は南大阪線の大阪阿部野橋駅で す。かつて大阪鉄道だった各線からの乗客は、終 点駅の大阪阿部野橋駅の1点に集まって来ます。 乗り換えで分散する鶴橋駅・大阪上本町駅・大阪 難波駅との違いです。 大阪阿部野橋駅は新しいターミナルビルの「あ べのハルカス」誕生と共に、近鉄全駅を代表する 一大ターミナル駅の地位を確立しました。大正12 年に大阪鉄道が大阪天王寺駅を開業してから90 年後のことでした。 |

|

|||

| 36)あべのハルカス (北西 天王寺公園より) 2016(平成28)年6月 |

37) あべのハルカス・大阪阿部野橋駅と周辺地図 パンフレット『あべのハルカス』(近鉄不動産株式会社 2016年)より JR天王寺駅・地下鉄天王寺駅と共に一大ターミナルを構成している。 |

|||

| 【 年表で見る 河陽鉄道・河南鉄道・大阪鉄道のあゆみ 】 |

| 《 ◆現道明寺線 ◆現長野線 ◆現南大阪線 ◇全体・その他 》 |

| 年 | 月・日 | で き ご と | |

| 明29 | 1896 | 3.31 | ◇南河内地域での鉄道建設を目指して「河陽鉄道株式会社」が設立される。 27~28年 日清戦争 |

| 31 | 1898 | 3.24 | ◆◆河陽鉄道が柏原-古市(ふるいち)間を開業。現・道明寺(どうみょうじ)線の誕生。現在の近鉄全線の中で最古の営業路線。 |

| 4.14 | ◆河陽鉄道が古市-富田林(とんだばやし)間を延伸開業。「喜志(きし)」駅も開業。 (※『大鉄全史』では、駅は「停留場・停車場」で表記。) | ||

| 32 | 1899 | 5.11 | ◇「河南鉄道株式会社」が設立され、河陽鉄道の事業を譲り受けて営業を開始する。河陽鉄道解散。 |

| 35 | 1902 | 3.25 | ◆河南鉄道が富田林-滝谷不動(たきたにふどう)間を延伸開業。 |

| 12.12 | ◆河南鉄道が滝谷不動-長野間を延伸開業。高野鉄道(現南海高野線)への接続が実現。現・長野線の完成。 | ||

| 37 | 1904 | 10. 7 | ◆河南鉄道、「学校前」(現富田林西口)駅新設。39年7月18日に廃止。 37~38年 日露戦争 |

| 41 | 1908 | 8.24 | ◇河南鉄道が玉手山遊園を開園。西日本最古の遊園地と言われている。現在は柏原市立公園。 39年 鉄道国有法公布 |

| 42 | 1909 | 4.17 | ◆◆河南鉄道が柏原-長野間で蒸気自動客車(蒸気動車)の使用を開始。2時間毎の運行を1時間毎に増発できた。 |

| 44 | 1911 | 6. 1 | ◆河南鉄道、「大和橋」駅を新設。 ◆「誉田(こんだ)」駅を新設。 ◆「汐ノ宮」駅を新設。 43年 韓国併合 |

| 8. 1 | ◆河南鉄道、「西浦・宮ノ前・川西」各駅を新設。 (※この年の増設駅は蒸気動車(1両)用の駅。4駅は後に廃止。) | ||

| 大 2 | 1913 | 4. 1 | ◆河南鉄道、長野駅を高野鉄道・長野駅より分離、専用停車場の使用を開始。 |

| 5 | 1916 | 12. 1 | ◆河南鉄道、「学校前」駅が復活。 3~7年 第一次世界大戦 |

| 8 | 1919 | 1. 1 | ◆河南鉄道、喜志駅→「太子口」駅に改称。さらに1月25日、太子口駅→「太子口喜志」駅に改称。 |

| 3. 8 | ◇河南鉄道、臨時株主総会を開催し資本金増資を決議、「大阪鉄道株式会社(2代目)」と社名を変更。 | ||

| 9 | 1920 | 4. 1 | ◆大阪鉄道、「西浦・宮ノ前・川西」各駅を廃止。 |

| 8. 1 | ◆大阪鉄道、川西駅跡に「廿山(つづやま)」駅を新設。 | ||

| 11 | 1922 | 4.19 | ◆大阪鉄道が道明寺-布忍間の旅客輸送営業を開始(近鉄社史では4月18日)。「藤井寺・高鷲(たかわし)・河内松原」各駅開業。 |

| 12 | 1923 | 3. 1 | ◆大阪鉄道、「天美車庫」を新設、竣工。(昭和8年1月に増改築し「天美工場」と改称) |

| 4.13 | ◆大阪鉄道、布忍-大阪天王寺間の旅客輸送営業を開始。同時に道明寺-大阪天王寺間が電化。 「天美(あまみ)車庫前・矢田・針中野(はりなかの)」各駅も開業。 |

||

| 10.16 | ◆大阪鉄道、道明寺-長野間の電車による営業を開始。 ◆「河堀口(こぼれぐち)」駅を新設。 9月 関東大震災 | ||

| 10. | ◇大阪鉄道、長野線汐ノ宮駅東方に「汐ノ宮温泉浴場」を開設。 | ||

| 12.22 | ◆大阪鉄道、道明寺-大阪天王寺間の貨物輸送を開始。 28日◆「北田辺」駅・◆「旭ヶ岡」駅(宮ノ前駅跡)を新設。 | ||

| 13 | 1924 | 6. 1 | ◆大阪鉄道、柏原-道明寺間の電車輸送営業開始。「柏原南口」駅を新設。「大和橋」駅(船橋停留場)を廃止。 |

| ◆大阪鉄道、「土師ノ里(はじのさと)・御陵前・恵我之荘(えがのしょう)」各駅を新設。 | |||

| 6. | ◆大阪鉄道、大阪天王寺駅→「大阪阿部野橋」駅に改称。 | ||

| 12. | ◇大阪鉄道、直営「大鉄食堂」の営業開始。(昭和11年8月、大阪阿部野橋駅移設のために閉鎖。) | ||

| 15 | 1926 | 4.15 | ◇大阪鉄道と南大阪電気鉄道の合併契約が成立。11月1日、大阪鉄道が南大阪電気鉄道株式会社を吸収合併。 |

| 昭 2 | 1927 | 6. 6 | ◆大阪鉄道、大和延長線・鉄道敷設工事の起工式を挙行。 |

| 11. 8 | ◇大阪鉄道、吉野鉄道と同社吉野線(現近鉄吉野線)の直通乗り入れ契約を締結。 | ||

| 3 | 1928 | 5.20 | ◇大阪鉄道、乗合自動車の営業を開始。(昭和4年2月「浪華自動車株式会社」を買収して経営を委託。) |

| 5.27 | ◇大阪鉄道、藤井寺経営地に「藤井寺球場」を開場。 | ||

| 5. | ◇大阪鉄道、藤井寺経営地に「藤井寺教材園」を開園。(昭和6年に経営を外部委託し「藤井寺郊外学園」と改称。同8年に事実上の閉鎖。) | ||

| 12.20 | ◆大阪鉄道、道明寺-古市間の複線工事が完成し、複線運転を開始。 | ||

| 4 | 1929 | 1.18 | ◇大阪鉄道傍系の「南和電気鉄道株式会社」が創立。(現御所線を運営) |

| 3.17 | ◇大阪鉄道、石川に「玉手橋」を竣工。(玉手山遊園へ行く利用客のためにコンクリート橋を新設。『大鉄全史』では「昭和3年」となっている。) | ||

| 3.29 | ◆大阪鉄道、古市-久米寺(現橿原神宮前)間を延伸開業。現・南大阪線の完成。大阪阿部野橋-吉野間の直通運転も開 始。「駒ヶ谷・上ノ太子(かみのたいし)・二上山(にじょうざん)・二上神社口・当麻寺(たいまでら)・磐城(いわき)・尺土(しゃくど)・ 高田町・浮孔(うきあな)・坊城(ぼうじょう)・大和池尻・橿原神宮・久米寺」の各駅が開業。 |

||

| 4.13 | ◆◆大阪鉄道、「古市車庫」を新設、竣工。 | ||

| 8. 1 | ◇吉野鉄道が大阪電気軌道株式会社(大軌)に吸収合併されて大軌吉野線となるが、大鉄の直通運転は継続。 | ||

| 5 | 1930 | 12. 9 | ◇南和電気鉄道、尺土-御所町間(現御所線)の営業開始。 |

| 6 | 1931 | 6. 1 | ◆大阪鉄道、「駒川」駅を新設。 9月 満州事変始まる 昭和5年 昭和恐慌始まる |

| 7 | 1932 | 9. 1 | ◆大阪鉄道、「高見ノ里」駅を新設。 |

| 8 | 1933 | 4. 1 | ◆◆大阪鉄道、駅名を変更。駒川→「今川」、天美車庫前→「河内天美」、御陵前→「応神御陵前」、 誉田→「誉田八幡」、太子口喜志→「喜志」、学校前→「富田林西口」、廿山→「川西」。 |

| 12. 1 | ◇「浪華自動車株式会社」が解散し、乗合自動車事業が大阪鉄道の直営となる。 |

||

| 10 | 1935 | 9. 1 | ◆「汐ノ宮温泉興業株式会社(昭和9年8月4日創立)」が営業開始。 |

| 11 | 1936 | 6. 8 | ◆大阪鉄道、藤井寺球場敷地に「藤井寺相撲場」を新設、土俵開きを行う。 |

| 8. | ◆大阪市営地下鉄の延伸事業に伴って大阪阿部野橋駅が移転、大阪阿部野橋-河堀口間が0.1km延長。大鉄食堂閉店。 | ||

| 12 | 1937 | 5.12 | ◇「株式会社大鉄映画劇場」(昭和19年6月「株式会社近畿映画劇場」に商号変更)設立。 |

| 7.15 | ◇大阪阿部野橋駅に「大鉄百貨店(後の近鉄百貨店阿倍野店)」が一部開店、営業開始。11月16日全館開店。7月 日中戦争始まる | ||

| 12.24 | ◇「大鉄映画ニュース館」(後の「大鉄映画小劇場」)営業開始。(『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』では昭和13年1月19日) | ||

| 13 | 1938 | 11.12 | ◇「大鉄映画劇場」(後の「近畿地下劇場」)営業開始。(この年の4月21日、大阪市営地下鉄の難波-天王寺間が開業。) |

| 14 | 1939 | 1. 1 | ◇「大鉄花月劇場」(後の「近畿劇場」)営業開始。 |

| 6. 5 | ◆大阪鉄道、「大阪阿部野橋停車場(駅)」新築工事が竣工(新大阪阿部野橋駅の誕生)。 | ||

| 8.15 | ◆大阪鉄道、「橿原神宮」駅を廃止。橿原神宮総合駅(大軌と共同使用)の新設が進められる。 | ||

| 15 | 1940 | 4. 1 | ◆総合駅「橿原神宮駅」駅が営業開始(大軌が前年に久米寺駅を移転・改称して開業した「橿原神宮前」を「橿原神宮駅」 に改称、大軌と大鉄の総合駅となる。)。「久米寺」駅廃止、「大和池尻」駅を「橿原神宮西口」駅に改称。 |

| 10. 1 | ◇大阪鉄道、「汐ノ宮温泉興業株式会社」を合併。 | ||

| 10.27 | ◇大阪鉄道、大阪阿部野橋駅に「阿部野橋駅食堂」を新設、営業開始。 | ||

| 16 | 1941 | 3.15 | ◇大阪電気軌道、参宮急行電鉄(株)を合併して関西急行鉄道株式会社(関急)に商号変更。大阪-名古屋・伊勢が1社の路 線で結ばれる。 |

| 18 | 1943 | 2. 1 | ◇大阪鉄道、関西急行鉄道株式会社との合併を実施。「大阪鉄道株式会社」は解散し、「河陽鉄道~大阪鉄道」の歴史が 終わる。大阪鉄道の各路線は、関西急行鉄道の「天王寺線・柏原線・長野線」となる。 |

| 11.25 | ◇「汐ノ宮温泉」と関連施設の営業を廃止。12月には大阪市保健局へ施設が譲渡される。 | ||

| 19 | 1944 | 4. 1 | ◇関西急行鉄道が南和電気鉄道(株)(現近鉄御所線)を合併し、関急御所線とする。 ◇大鉄百貨店が「関急百貨店阿倍野店」に改称。 |

| 6. 1 | ◇国策により、関西急行鉄道と南海鉄道が合併して「近畿日本鉄道株式会社」が誕生。天王寺線は「南大阪線」に改称。 大鉄百貨店は「日本鉄道阿倍野百貨店」に改称。6月、株式会社大鉄映画劇場は「株式会社近畿映画劇場」に改称。 |

||

| 20 | 1945 | 2.11 | ◆戦時下でレールを資材転用するため、南大阪線の尺土-橿原神宮駅間が単線化される。 |

| 6. 1 | ◆◆「河堀口・応神御陵前・誉田八幡・橿原神宮西口・旭ヶ岡・富田林西口」の各駅を休止。 8月 敗戦、無条件降伏 | ||

| 21 | 1946 | 2. 8 | ◆尺土-高田町(現高田市)間が再度複線化される。 |

| 5.16 | ◇藤井寺球場が連合国軍(占領軍)に接収される。(翌昭和22年7月18日、接収が解除される。) | ||

| 6. 1 | ◆「河堀口」駅の営業を再開。12月25日には「橿原神宮西口」駅の営業を再開。 | ||

| 7. 1 | ◆「富田林西口」駅の営業を再開。 | ||

| 22 | 1947 | 6. 1 | ◇近畿日本鉄道、旧南海鉄道の事業部門を分離して「南海電気鉄道株式会社(旧高野山電気鉄道)」に譲渡。「南海」の誕生。 |

| 23 | 1948 | 1. 1 | ◆高田町駅→「高田市」駅に改称。 |

| 7. 1 | ◇日本鉄道阿倍野百貨店が「近鉄百貨店阿倍野店」に改称される。 | ||

| 24 | 1949 | 12. 1 | ◇プロ野球球団「近鉄パールズ」が創設される。(11月26日、プロ野球2リーグ制開始。) |

| 25 | 1950 | 9.12 | ◇会社の略式呼称を「日本鉄道」から「近鉄」に変更。 4月1日、藤井寺球場でプロ野球公式戦開始。6月 朝鮮戦争勃発 |

| 27 | 1952 | ◇合併によってなくなった大阪鉄道株式会社の社史『大鐵全史』が近畿日本鉄道から刊行される。 | |

| 29 | 1954 | 4. 1 | ◆長野駅→「河内長野」駅に改称。 26年 サンフランシスコ平和条約調印 |

| 11.14 | ◇「近映大劇場」が開業し、近畿劇場・近畿地下劇場と合わせて「近映会館」となる。 | ||

| 32 | 1957 | 4. 2 | ◇近鉄百貨店阿倍野店の新館が開業する。 |

| 10.18 | ◆古市-喜志間を複線化。 31年 国際連合加盟 | ||

| 33 | 1958 | 10. 4 | ◇◇南河内郡藤井寺町(現藤井寺市)で藤ヶ丘住宅地の分譲を開始する。 |

| 34 | 1959 | 1. 9 | ◇プロ野球球団「近鉄パールズ」の球団名を「近鉄バファロー」に変更。 8月、「近畿劇場」が閉鎖される。 |

| 35 | 1960 | 12. 8 | ◇南河内郡美陵町(みささぎちょう 現藤井寺市)で恵美坂(えみさか)住宅地の分譲を開始する。 |

| 37 | 1962 | 2. 1 | ◇プロ野球球団「近鉄バファロー」の球団名を「近鉄バファローズ」に変更。 |

| 40 | 1965 | 3.18 | ◆大阪阿部野橋-吉野間の特急列車(吉野特急)が運転開始。 39年 東京オリンピック開催、東海道新幹線開通 |

| 4. 2 | ◇近鉄百貨店阿倍野店の第2次増築部分が全館開業する。 | ||

| 42 | 1967 | 2.25 | ◆高田市-橿原神宮駅間が再度複線化される。 |

| 43 | 1968 | 9.26 | ◆◆◆南大阪線・長野線・道明寺線・御所線・吉野線でATS(自動列車停止装置)の使用を開始する。 |

| 44 | 1969 | 11. 1 | ◇近鉄百貨店阿倍野店の名称を「阿倍野近鉄百貨店」に変更。 11月、普通券専用自動改札機の使用を開始。 |

| 45 | 1970 | 3. 1 | ◆「橿原神宮駅」駅→「橿原神宮前(3代目)」駅に改称。 3~9月 大阪で日本万国博覧会(EXPO’70)開催 |

| 46 | 1971 | 4. 1 | ◇定期券専用自動改札機の使用を開始。金額式乗車券の使用を開始。 |

| 47 | 1972 | 4. 5 | ◇「株式会社近鉄百貨店」設立。6月1日に百貨店事業を株式会社近鉄百貨店に譲渡。 5月 沖縄が日本復帰 9月 日中国交回復 |

| 49 | 1974 | 7.20 | ◆◆「応神御陵前・誉田八幡・旭ヶ岡・屯鶴峰(どんづるぼう・臨時駅・昭和10年代に開設)」の各駅を廃止。(1945年6月より事実上廃止状態。) |

| 51 | 1976 | 2.21 | ◆針中野-大和川橋梁間の上り線が高架による立体交差化。下り線は前年の昭和50年7月1日に立体交差化。 |

| 56 | 1981 | 6.30 | ◇近映会館の近映大劇場・近畿地下劇場が閉鎖される。 |

| 57 | 1982 | 9.12 | ◆川西駅付近の約0.8kmが高架化。 |

| 59 | 1984 | 4. 6 | ◇近鉄球団、藤井寺球場でのナイター興業を開始。 |

| 62 | 1987 | 10.25 | ◆喜志-富田林間を複線化。 61年 国鉄分割民営化 |

| 12. 6 | ◆大阪阿部野橋-針中野間の高架化が完了。南大阪線の大阪市内全区間の連続立体交差が完成する。 | ||

| 63 | 1988 | 11.11 | ◆近鉄百貨店の増改築工事が完成し、大阪阿部野橋駅新ターミナルビルが全館開業。 |

| 平 1 | 1989 | 7.26 | ◇藤井寺球場では初のプロ野球「’89オールスターゲーム第2戦」が開催される。 |

| 10.21 | ◇藤井寺球場では初のプロ野球日本シリーズが開催される。(近鉄-巨人戦 22日・28日・29日にも開催) | ||

| 10 | 1998 | 5.31 | ◇玉手山遊園地が閉園。(遊具等の設備を柏原市が引き継ぎ、1999年3月に柏原市立玉手山公園「ふれあいパーク」が開園。) |

| 11 | 1999 | 3.16 | ◆道明寺線でワンマン運転を開始。 |

| 4. 1 | ◇プロ野球球団「近鉄バファローズ」の球団名を「大阪近鉄バファローズ」に変更。 | ||

| 14 | 2002 | 3.20 | ◆南大阪線(古市-橿原神宮前間)の一部列車でワンマン運転を開始。 |

| 15 | 2003 | 9.13 | ◆古市-喜志間の南阪奈道路との交差地点付近の高架による立体交差化が完了。 |

| 16 | 2004 | 11.30 | ◇近鉄球団、オリックス野球クラブ(株)に球団事業を譲渡。大阪近鉄バファローズはオリックス・ブルーウェーブと統合。 |

| 17 | 2005 | 1.31 | ◇「藤井寺球場」が閉鎖される。(2006年に解体撤去される。) |

| 26 | 2014 | 3. 7 | ◆あべのハルカス近鉄本店がグランドオープン。南大阪線に新装の駅と高さ日本一の新ターミナルビルが誕生。 |

| 28 | 2016 | 9.10 | ◆南大阪線・吉野線で、初の観光特急「青の交響曲(シンフォニー)」の運行を開始。 |

| 令 1 | 2019 | 5. 9 | ◆道明寺線の四つの橋梁が「近鉄道明寺線鉄道構造物群」として「土木学会選奨土木遺産」に認定。 |

| 4 | 2022 | 4.18 | ◆藤井寺駅の開業100周年を迎え、近鉄と藤井寺市が記念式典を開催。同時開業の高鷲駅・河内松原駅も100周年。 |

| 6. 4 | ◆長野線、喜志-富田林間の高架化事業により、上り線(大阪阿部野橋方面)の高架化を開始。(新設道路との立体交差) | ||

| 5 | 2023 | 6.10 | ◆長野線、喜志-富田林間・下り線(河内長野方面)の高架化を開始。これにより、この区間の高架化が完成。 |

| ※ 年月日については、『大鉄全史』に記載のある事項はそれに依っている。それ以外の事項は他の資料に依る。 ※ 駅名については、『大鉄全史』では「駅」ではなく、「停車場」「停留場」の種別で載っているが、この年表では便宜上「駅」で統一して表記した。 ※ 近畿日本鉄道株式会社発足後については、南大阪線・長野線・道明寺線と旧大阪鉄道関係企業、及び藤井寺市に関わる事柄を中心に記載している。 |

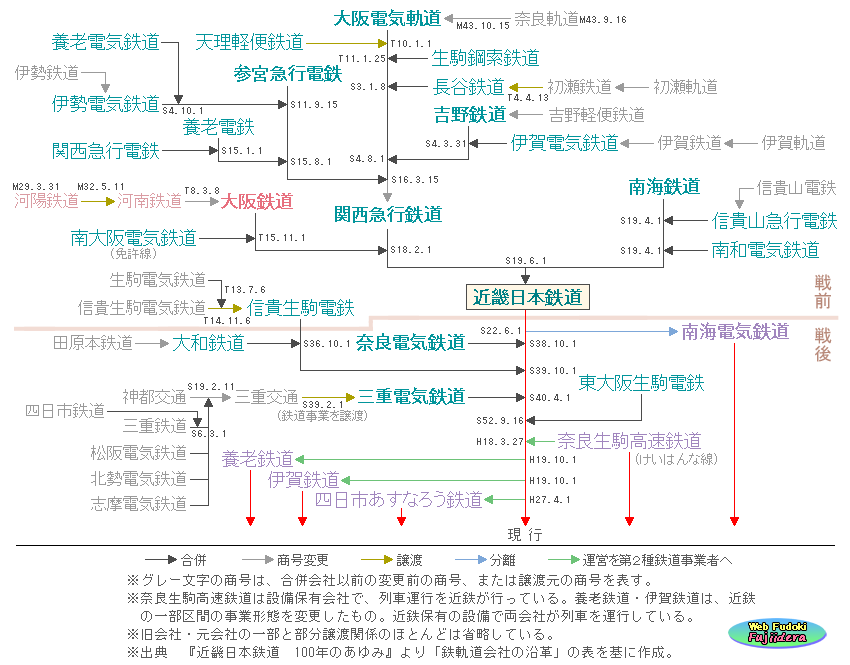

| 【 会社合併の流れで見る近畿日本鉄道の沿革 】 | ||

| 近畿日本鉄道が多くの鉄道会社の合併によって形成されてきたことは、上記の記述や資料によって紹介しましたが、いったいどれぐらい の鉄道会社が関係していたのでしょうか。『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』(2010年12月 近畿日本鉄道株式会社)の中には、次のような一節 が載っています。『 このように、近鉄は戦前、戦後を通じて、もともと別個の会社として設立された26の鉄軌道会社(大軌を含めると27 社。)が合同して成り立ったのである。』。つまり、合計27の鉄軌道会社が最終的に「近畿日本鉄道株式会社」一つになったということな のです。同『100年のあゆみ』によれば、その内の6社の路線が廃止線や他社線になっているので、現在の近鉄はもともと21社が開業した 路線を受け継いでいる(2010年時点)、ということだそうです。同書では、個別の会社の歩みや合併の経過なども詳しく記述されていますが、 実際にはこの100年間にかなり複雑な合併や譲渡・分離などの連続であったことがわかります。 下の図は、同『100年のあゆみ』に掲載の「鉄軌道会社の沿革」の図表を基にして作製したものです。省略した部分があるので、上記の文 とは一致しません。事業の部分譲渡も多くあって実際にはもっと複雑なのですが、見やすいように整理させてもらいました。図が完成して みると、まるで、たくさんの支流が集まって1本の大河となるような感じを受けました。それぞれの会社の名前や日付の背景には、鉄道事 業に夢や人生を掛けた多くの人々の姿があったであろうと思うと、感慨深いものがあります。 ちなみに、「近畿日本鉄道 100年のあゆみ」という「100年」は、明治43(1910)年の「奈良軌道(1ヵ月後に「大阪電気軌道)」)」の設立から起算し て100周年であるという意味です。つまり、近畿日本鉄道の歴史は大阪電気軌道に始まるという位置付けなのですが、これには若干の疑問を 感じざるを得ません。大阪鉄道や河南鉄道・河陽鉄道を知る者にとっては、「河陽鉄道の明治29年を忘れるな!」と言いたい気持ちがどう しても持ち上がってきます。大阪電気軌道より14年も早い設立だったのです。 |

||

| 38) | 会社合併で見る近畿日本鉄道形成のあゆみ | |

|

||

| 近畿日本鉄道の路線別開業会社 | ||

| 線 名 | 区 間 | 開 業 会 社 | ||

| 大阪線 | 大阪上本町 ― 伊 勢 中 川 | 大阪電気軌道・参宮急行電鉄 | 大 阪 電 気 軌 道 ・ 関 西 急 行 鉄 道 に 合 流 し た 会 社 |

|

| 奈良線 | 布 施 ― 近 鉄 奈 良 | 大阪電気軌道 | ||

| 橿原線 | 大和西大寺 ― 橿原神宮前 | |||

| 信貴線 | 河 内 山 本 ― 信 貴 山 口 | |||

| 山田線 | 伊 勢 中 川 ― 宇 治 山 田 | 参宮急行電鉄 | ||

| 名古屋線 | 伊 勢 中 川 ― 近鉄名古屋 | 参宮急行電鉄・関西急行電鉄・中勢鉄道※ 伊勢電気鉄道 |

||

| 鈴鹿線 | 伊 勢 若 松 ― 平 田 町 | 伊勢電気鉄道・(近畿日本鉄道(戦後に延伸線開業)) | ||

| 南大阪線 | 大阪阿部野橋 ― 橿原神宮前 | 大阪鉄道・南大阪電気鉄道※ | ||

| 道明寺線 | 道 明 寺 ― 柏 原 | 大阪鉄道 | ||

| 長野線 | 古 市 ― 河 内 長 野 | |||

| 御所線 | 尺 土 ― 近 鉄 御 所 | 南和電気鉄道 | ||

| 吉野線 | 橿原神宮前 ― 吉 野 | 吉野鉄道 | ||

| 天理線 | 平 端 ― 天 理 | 天理軽便鉄道 | ||

| 伊賀線 | 伊 賀 上 野 ― 伊 賀 神 戸 | 伊賀電気鉄道 | 現在は近鉄が第三種鉄道事業者とし て施設を保有し、伊賀鉄道・養老鉄道 が列車を運行している。 |

|

| 養老線 | 桑 名 ― 揖 斐 | 養老電気鉄道 | ||

| 西信貴鋼索線 | 信 貴 山 口 ― 高 安 山 | 信貴山急行電鉄(ケーブルカー) | ||

| 生駒鋼索線 | 鳥 居 前 ― 生 駒 山 上 | 生駒鋼索鉄道(ケーブルカー) | ||

| (廃止線・他社線) | ―― | 長谷鉄道 | ||

| 志摩線 | 鳥 羽 ― 賢 島 | 志摩電気鉄道 | 近 鉄 設 立 後 に 合 流 し た 会 社 |

|

| 京都線 | 京 都 ― 大和西大寺 | 奈良電気鉄道 | ||

| 生駒線 | 王 寺 ― 生 駒 | 信貴生駒電鉄 | ||

| 田原本線 | 西 田 原 本 ― 新 王 寺 | 大和鉄道 | ||

| 湯の山線 | 近鉄四日市 ― 湯の山温泉 | 四日市鉄道 | ||

| 内部線 | 近鉄四日市 ― 内 部 | 三重鉄道 | 2015年4月1日四日市あすなろう鉄道 に分社。四日市市が第三種鉄道事業者 として施設を保有し、公有民営方式。 |

|

| 八王子線 | 日 永 ― 西 日 野 | |||

| 鳥羽線 | 宇 治 山 田 ― 鳥 羽 | (近畿日本鉄道) | ||

| 難波線 | 大阪上本町 ― 大 阪 難 波 | |||

| けいはんな線 | 長 田―学研奈良登美ヶ丘 | (近畿日本鉄道)・東大阪生駒電鉄※ | ||

| (廃止線・他社線) | ―― | 神都交通・朝熊登山鉄道・松阪電気鉄道 北勢電気鉄道・生駒電気鉄道※ |

||

| ■大阪電気軌道・参宮急行電鉄系 ■大阪鉄道系 ■伊勢電気鉄道系 ※ 免許取得などで関係のあった会社 (『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』「近鉄の路線別開業会社」の表を基に再構成し、一部を追加。) |

| 39) 近畿日本鉄道の現在の路線 (2024年) |

|

| 近畿日本鉄道株式会社サイト「近鉄資料館-路線の履歴書」より 一部加工 |

| 【 参考図書 】 『大鉄全史』(1952年 近畿日本鉄道株式会社) 『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』(2010年 近畿日本鉄道株式会社) 『藤井寺市史第二巻 通史編3 近現代』(2008年 藤井寺市) 『 季刊 美のたより No.33』(大和文華館 1975年) 『 季刊 大阪春秋 第35号 特集-南河内の文化-』(大阪春秋社 1983年) 『松原鉄道物語』(2012年 松原市民ふるさとぴあプラザ第24回特別展) 『歴史でめぐる 鉄道全路線・大手私鉄02 近畿日本鉄道①』(2010年 朝日新聞出版) 『歴史でめぐる 鉄道全路線・大手私鉄02 近畿日本鉄道②』(2010年 朝日新聞出版) 『新潮「旅」ムック 日本鉄道旅行地図帳8号・関西1 全線・全駅・全廃線』(2008年 ㈱新潮社) 『近鉄大阪線・南大阪線 街と駅の1世紀』(2016年 ㈱アルファベータブックス) 『河陽鉄道開通120年記念事業・記録集』(2019年 特定非営利活動法人「おいなーれ柏原」) 『プロ野球 伝説の猛牛軍団 近鉄バファローズ クロニカル』(2011年 ㈱スコラマガジン) 〈その他〉 |