| �������� �� �� �� �w �������� | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| ���䎛�s�̒��S�w �@���䎛�w�͋ߋE���{�S���E������ɂ���w�ŁA���䎛�s�̌����Ƃ�������s���̒��S�w�ł��B������͑��s�̑�㈢���싴�w�� �n���n�ŁA�ޗnj������s�̊����_�{�O�w���I�_�Ƃ���H���ł��B����ɁA�����_�{�O�w����͋g����ɐڑ����Ă��āA���ŗL���ȋg��R�� �g��w�܂łȂ����Ă��܂��B��㈢���싴�|�g��Ԃɂ͒��ʗ�Ԃ��^�]����Ă��܂��B�܂��A�����_�{�O�w����͓ޗǐ��E���s���ɐڑ� ���銀�������k�����ďo�Ă���A�r���̑�a���؉w�ł͑����ɂ��ڑ����Ă��܂��B����A�Îs�w���番�钷����͉͓�����w�Ɏ� ��H���ŁA�����ł͓�C�d�C�S���E������ɐڑ����Ă��܂��B���䎛�w����́A�g��R�E����R�Ƃ������̖���������̎R�x�M�̐��n �ɍs�����Ƃ��ł��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���̎ʐ^�@�A�͓��䎛�w����̉w�O�̗l�q�ł��B�w�O�͕{���P�X�O���E�����䎛�����ʂ��Ă���A�w�O���N�_�E�I�_�Ƃ���ߓS�H���o�X�� ��~�ꂪ�{���̗����ɂ���܂��B�܂��A�ʐ^�A�̂悤�ɁA����������~���̑O�̓^�N�V�[����ɂȂ��Ă��܂��B�ʐ^�ɂ�������_�́u�� �䎛�w�������_�v�Ƃ����s���łQ���������Ȃ��X�N�����u�������_�̈�ŁA�߂��ɂ��鎄���w�Z�̐��k��E���̗��p�����������_�ł��B |

||||||||||||||

|

|

|

| �@ ���䎛�w����̗l�q(�쓌���)�@2018(����30)�N10�� �@�@�@�w�O�͋ߓS�o�X����A�^�N�V�[����ɂȂ��Ă���B |

�A ���䎛�w����̗l�q(�쐼���) �@2018(����30)�N2�� �@�@���䎛�w�������_�͎s���Q���������̃X�N�����u�������_�̈�B |

|

| �@�w�ɂ͋���w�̍\���œ���Ɩk��������A���ꂼ��ɓ����Q�����̏��~�K�i������܂��B���w�ɂ̎���͐��H�̓�k�����ɉw�ɂ�����A �����̓��������H���̒n���ʘH�łȂ����Ă��܂����B������̎�v�w�ł���Îs�w(�H�g��s)�����Ă͉w�ɂ������ɂ���A�㉺���� �z�[���͍\������ʂ��Ĉړ����Ă��܂����B���䎛�E�Îs�E�͓������̂R�w�Ƃ��w���ӂ̍ĊJ���ɍ��킹�ĉ��z����܂������A������� ���㎮�w�ɂ̍\���ő����܂����B���z�̑����������䎛�w��Îs�w�́A�ォ��G���x�[�^�[�̑��ݍH�������邱�ƂɂȂ�܂������A���� �w�ɂ������̂ʼn����H������r�I���₷�������Ǝv���܂��B�n���ʘH�\���̏ꍇ�͍H���ɂ��Ȃ��Ԃ��|���������Ƃł��傤�B �@���䎛�w�̉w�ɓ쑤�K���ɂ́A�����ɉ����Ĉ��H��َq�ނȂǂ̓X�܂���������ł��܂��B�܂��A����̉��D���O�ɂ��R���r�j�Ȃǂ̓X �܂��c�Ƃ��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ |

||

| �@�E�̎ʐ^�B�͖k���w�O�̗l�q�ł��B���͏�J�r(���� ���ɂ���)�Ƃ������ߒr��������(�L�M�Q��)�ߗ��Ă� ����ꂽ�w�k�L��ƌ����w�O���[�^���[�ł��B���[�^ ���[�Ɩk���R�O�O���ɂ���{���P�Q���E���a���c������ �Ȃ��V�ݓ��H�Ƃ��āA�s���E���䎛�w�k���������� �����B �@�ŋ߁A���[�^���[����͂̕��������C����Ă��ꂢ �ɂȂ�܂����B�܂��A�d���̒n�������s���A���䎛 �w�k���͎s���ŗB��̖��d���ʂ�ɕς��܂����B�� �̍L��ɂ́A�ߓS�����w(�����s)�s���ߓS�o�X�̏�~ �ꂪ�݂����Ă��܂��B�@�@ |

|

|

| �B ���䎛�w�O�k���̗l�q(�쐼���)�@�@�@�@�@2016(����28)�N11���@�@�@�@�@�@�����p�m���} �@�@�@�@�@�@�ʐ^�E�[�t�F���X�̓˂������肪�w�����̊K�i�B�ŋ߉w�O������[�^���[�A�s���̉��C�� �@�@�@�s���A�s���B��̖��d���ʂ�ƂȂ����B |

||

|

|

| ��~�q�̑����w�|������łQ�Ԗ� �@���䎛�w�͓�����̓r���w�ŁA��Ԃ���͕̂��ʁE���}��Ԃ����ł����A���̘H���ł͕���w�̌Îs�ƕ��Ԏ�v�w�ł��B���䎛�w�̂P ���̏�~�q���͓�����ł͑�㈢���싴�w�Ɏ����łQ�Ԗڂł��B�^�[�~�i���w�ŕʊi�̑�㈢���싴�w(�ߓS�S�w�ōő�)�������A���� ���w��������ōł���~�q���̑����w�Ȃ̂ł��B�ߋE���{�S���T�C�g�́u�w�ʏ�~�l���q�ߘa�U�N11��12��(��)�����r�v���������� ��ʂU�w(�P���l/���ȏ�)���Љ�Ă����܂��B�@��㈢���싴 140,418�l�@�A���䎛 33,670�l�@�B�͓����� 26,454�l�@�C�Îs 18,135�l �D�����_�{�O 16,353�l�@�E�͓��V�� 12,958�l�@�̏��ƂȂ��Ă��܂��B�U�N�O��2018�N�����̐l�����Ɣ�ׂ�ƁA���䎛�w�͂U���������� ���܂��B��㈢���싴�w���P�S���߂����������Ă��܂��B�l�������E���q���ɉ����A�R���i�Ќ�ɑ������ݑ�Ζ��̉e��������悤�ł��B �@���a40�N�ォ��̍��x�o�ϐ������ɓ��䎛�s���Z��s�s�����Đl�����}���������Ƃɉ����A�אڂ���H�g��s�̏Z��n����̗��p�҂��� ���ւ��Ȃ�܂����B���}�d�Ԃő�㈢���싴�w�܂ł��P�R���ōs�����Ƃ��ł��܂��B�x�b�h�^�E���ƂȂ������䎛�s�E�H�g��s�̊e�n�� �瓡�䎛�w�ɗ��p�q���W�����Ă���ƌ����Ă悢�ł��傤�B�H�g��s��̏Z��n�����H���o�X�̑��������䎛�w���n�Ƃ��Ă��܂��B ���䎛�s�E�H�g��s�̏Z��s�s���ɉ����āA���䎛�w�����o�X�H�����Ɏl�V������w�E��������w�H�g��L�����p�X�Ƃ�����̑�w�� ���邱�Ƃ��傫�ȉe����^���Ă��܂��B |

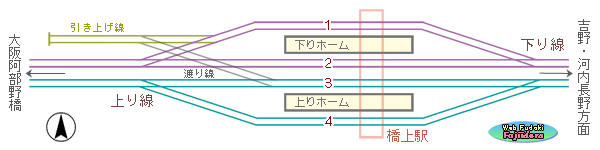

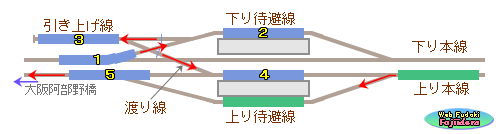

| �����Q�ʂS���z�[���|�{���Q�{�E�Ҕ���Q�{ �@���䎛�w�̃z�[���͋��w�̂Ƃ�����A�㉺���Ƃ��P�{���̓���(�A�C�����h�^)�z�[���ŁA���ꂼ��Q�������ꂪ����܂��B����́A ���䎛�w�����}��Ԃ̒�ԉw�ł���Ɠ����ɁA�}�s�E���}��Ԃ̒ǂ��z���w�ł����邩��ł��B�܂��A��㈢���싴�����ʗ�Ԃ̂قƂ�� �����䎛�s���ŁA���̉w�~�܂�ł��B���䎛�ȉ��ł͏��}��Ԃ��e�w��ԂƂȂ�̂ŁA���ʗ�Ԃ̑����͓��䎛�w�~�܂�Ȃ̂ł��B�܂�� ���̑�㈢���싴�s����蕁�ʗ�Ԃ͓��䎛�n���ƂȂ�܂��B���̂��߁A���䎛�w�ɂ͏o���҂���ԗp�̈����グ����������̊O��(�k��) �ɐ݂����Ă��܂��B���̇C�}�����䎛�w�\���z���̖͎��}�ł����A�\�}������ƈ����グ���͌ォ�瑝�݂���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B |

||

| �@�C�}�ŁA��̖k�����珇�ɂP�`�S�Ԑ��ƂȂ��Ă� �܂��B�Q�{�̓����z�[���Ɣz���́A�قړ�k�̑Ώ� �`�ɕ���ł��܂��B�܂�Ԃ���ԗp�̈����グ���� ����Ҕ���̂P�Ԑ��r�����琼�֕��Đ݂���� �Ă��܂��B �@�w�ɂ͋���w�Ȃ̂ŁA�z�[���Q�{�ƂS�����k�� ���f����`�Őݒu����Ă��܂��B�P�Ԑ��̖k���ɖk ���̏��~�K�i���A�S�Ԑ��̓쑤�ɓ���̏��~�K�i�� ����A���ꂪ�w�̓����ƂȂ��Ă��܂��B�S�������� �����̂����A�k���������������͒����ʘH���o�ē� |

|

|

| �C ���䎛�w�̍\���z���̖͎��}�@�@�����Q�ʂS���z�[���ŁA��k�ɂقڑΏ̌`�̔z�u�B �@ �@�Q�{�̓����z�[�����܂����`�ŋ���w������A��k�Q�������v�S�����̊K�i�o����������B �@ �@����Ҕ����������グ�����������Ă���B�����グ���͓n����ŏ��{���ɂȂ����Ă���B |

||

| �䎛�P�����؉��ɂȂ����Ă��܂��B�����ɂ́A���ċ��k���w�ɂ�����܂���(�ʐ^�Q)�B����w�ɂ̒��������ɉ��D��������A���D���� �㉺���̊K�i�Ɍ������č��E�ɕ�����܂��B���D�̍���(��)�ɉw�������E�c�Ə������z�u��������܂��B���D���E���ɂ̓g�C��������܂��B �@���̎ʐ^�D�͉w�\���𓌑��̓��䎛�P�������猩���l�q�ł��B�����ɏ㉺�̖{�����ʂ��Ă��āA�z�[�����͂���őҔ�������E�ɕ��� ���Ă���`���悭�킩��܂��B�E�[�Ɍ�����ʘH���k�����������ɂȂ���ʘH�ł��B |

||

|

|

|

| �D ���䎛�P�������猩���w�\��(�����) �@�@�@�����̖{������Ҕ�������E�ɕ��Ă���l�q���悭 �킩��B��̍\����������w�ɁB�E�[�̒ʘH�͖k�������o �@�@�����ɑ����Ă���B�@�@�@�@�@�@ 2015(����27)�N10�� |

�E ���Ղ������䎛�w(�k�����)�@�@�@�@�����p�m���} �@�@�@����Ɍ����鋴��w�̑S�̂̌`�悭�킩��B�ʐ^�� �@�@���[���w�k���B�ʐ^�̍����������B�̃��[�^���[�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2016(����28)�N11�� |

|

|

|

|

| �F �{���z���Ɍ��������グ��(�쓌���) �@�@�@����������{���܂œn����Ŏ߉��f���ăz�[���� �@�@��������B���͍��h�R�����@�@�@2014(����26)�N5�� |

�G �����グ���őҋ@���̕��ʗ��(�k�����) �@�@�@�@�O���~�̖k���Ƃ͒i��������A�R���N���[�g��r�̈����グ���� �@�@�@�Ȃ��Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2014(����26)�N4�� |

| �����グ���Ɠn����|�ϑ��I�Ȏn�����ʗ�Ԃ̓��� �@��̎ʐ^�F�́A�����グ���őҋ@���̑�㈢���싴�s�����ʗ�Ԃł��B�P�Ԑ��ɓ� ���������䎛�s�����ʗ�Ԃ́A�o�b�N���Ĉ����グ���ɓ���܂��B���̌�܂�Ԃ��^ �]�̏���ԂƂȂ�̂ł����A���ԑ҂�����܂ł͂��̈����グ���őҋ@���܂��B �@�ʐ^�G�Ō�����悤�ɁA�����グ���̑啔���͒n�ʂł͂Ȃ��A�R���N���[�g�̑�r �Ŏx����\���ɂȂ��Ă��܂��B���̉�����H�̓�k���Ȃ��s���������蔲���Ă��� ���B����́A���傤�ǂ��̕��������Ƃ��Ɠ삩��k�X����n�`���������߂ł��B ���H�̓쑤(��)�����k���̕����Ⴂ�̂ł��B�w���ӂ̒n�`������ƁA���̂悤�ȑ� ����ł��̏ꏊ�Ɉ����グ��������ꂽ�̂����Ȃ����܂��B�����Őݒu�ł���ꏊ�� �m�ۂ���̂́A�����炭�������������Ƃł��傤�B �@���Ԃ��߂Â����ҋ@���̗�Ԃ͈��������n����ɓ���A����{�����z���ď��{ ���̂R�Ԑ��ɓ���܂�(�ʐ^�H)�B�R�Ԑ��͖{���͗D���ԗp�̖{���ł����A���䎛�n ���̏�蕁�ʗ�Ԃ͂��̂R�Ԑ����甭�Ԃ������B�ʏ�̉^�p�Ƃ͈قȂ��Ă����̂ł��B |

|

|

| �H �����グ��������{���ɓ��镁�ʗ�� �@ �n����ʼn���{�����ʉ߂��Ă���B 2014(����26)�N5�� |

||

| �@�C�}�̔z���}�ł킩��悤�ɁA�����グ������Ҕ���̂S�Ԑ��ɂ͒��ړ���܂���B�����グ���ƂS�Ԑ����߂����邽�߁A�S�Ԑ��ɓ��� �n�����݂���͖̂����������悤�ł��B��U�R�Ԑ��ɓ����ăX�C�b�`�o�b�N�łS�Ԑ��ɓ��邵������܂���B����Ȃ��Ƃ�����킯 �ɂ������Ȃ��̂ŁA�ϑ��I�ł������{���ʗ�Ԃ��g�p���Ă��܂��B �@���ʗ�Ԃ̂��̉^�p�����邽�߂ɁA�R�Ԑ��ŕ��ʗ�Ԃ����ԑ҂����Ă���Ԃɋ}�s�E���}��Ԃ��ʉ߂���ꍇ�́A�Ҕ���̂S�Ԑ������� ���Ēʉ߂��邱�ƂɂȂ�܂��B�܂�A�{���͗D�悳���ǂ��z����Ԃ��Ҕ����ʉ߂��A�Ҕ���őҋ@����͂��̕��ʗ�Ԃ��{���ł��� �����߂����A�Ƃ����ϑ��I�ȉ^�p���s�����ƂɂȂ�܂��B�������Ɖ��Ƃ��v��Ȃ����i�ł����A����Ȃ�ɉ^�p�̍H�v���Ȃ���Ă��� �킯�ł��B���X�b�����ݓ����Ă���̂ŁA���ʗ�Ԃ̓������킩��}�Ƃf�h�e�A�j����p�ӂ��܂����B |

||

| �@�I�}�ŁA�P�`�T�̔ԍ���t�����F�̗�Ԃ��A���䎛�w�ɓ��� �������蕁�ʗ�Ԃ̓����ł��B�f�h�e�A�j���u���䎛�w�̗�ԓ� �o���̓����v�ŏ��ɓ����l�q�����邱�Ƃ��ł��܂��B��ԓ��o�� �̓������A�j���̉�ʏ��ɍ��킹�Ĉȉ��ɋL�q���܂��B �@�@�@���蕁�ʗ�Ԃ�����{�����牺��Ҕ���ɓ��� �@�A�@���蕁�ʗ�Ԃ�����Ҕ���P�ԃz�[���ɏI�_���� �@�@�@���菀�}��Ԃ�����{���ɓ��� �@�B�@���ʗ�Ԃ������グ���Ɉړ� �@�@�@���}��Ԃ�����{���Q�ԃz�[���ɒ�� �@�C�@���ʗ�Ԃ������グ���őҋ@�@���菀�}��Ԃ����� �@�D�@���ʗ�Ԃ������グ������n�����ʂ��ď��{���ɓ��� |

|

|

| �@�I ���䎛�w�̗�ԓ��o���̓��� �@�@�@�@�@���蕁�ʗ�Ԃ͂P�`�T�̂悤�Ɉړ����āA���̎n����ԂƂȂ�B |

||

| �@�@ |

||

| �@�E�@��蕁�ʗ�Ԃ����{���R�ԃz�[���Ŏn���ҋ@�@��菀�}��Ԃ����{��������Ҕ���S�ԃz�[���ɓ��� �@�F�@��菀�}��Ԃ��S�ԃz�[���ɒ�� �@�G�@��蕁�ʗ�Ԃ��攭�Ŕ��� �@�H�@��菀�}��Ԃ��㔭�Ŕ��Ԃ����{���ɐi�s |

||

| �@���̂��ƁA�㔭�ŏo��������菀�}��Ԃ́A���̒�ԉw�͓̉������w�Ő攭������蕁�ʗ�Ԃɒǂ����܂��B�����ł͏��}��Ԃ̕��� �攭���ĕ��ʗ�Ԃ�ǂ��z���čs���܂��B���䎛�w�̔z���\�������ݏo�����ϑ��I�ȓ��o���̂��b�ł����B |

||

| ������ ���䎛�w�̂���� ������ | ||

| ��㉄�L���̊J�ƂƓ��䎛�w�̒a�� �@���䎛�w���J�Ƃ����̂́A1922(�吳11)�N�S���P�X�����ł����B���̓��A���S���̓������|�z�E(�ʂ̂�)�Ԃ��J�Ƃ��A�����ɂ��̋�Ԃɓ� �䎛�E���h(�����킵)�E�͓������̂R�w���J�Ƃ��܂����B���䎛�w�͌��݂̓��䎛�s��ł͂R�Ԗڂɂł����w�ł���(��a���w�͌�ɔp�~)�B �@����܂ł̑��S���́A�O�g�͓̉�S�����ォ�甐��(����������)�|����(�������)�Ԃ̘H���P�{���^�s����S����Ђł����B�����w�� ���{��(���L)�ɐڑ����Ă������̂́A�O�X������s���֒��ڏ�����邱�Ƃ�������]���Ă��܂����B���̌v�悪���悢���̉����� ���Ƃ��Ă���1919(�吳8)�N3��8���A�͓�S��������Ђ́u���S��������Ёv�ƎЖ���ύX���܂��B�����āA�吳11�N4��19���ɂ܂������� �|�z�E�Ԃ̊J�Ƃɂ������܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �ߋE���{�S���Ўj�ł�4��18���ƂȂ��Ă���B �@�]���̑��S�����̂ǂ����番�đ��s���ʂɌ������̂��A�����܂łɂ͂��낢������]�Ȑ܂�����܂����B��S�̎������������w ����Ăɑ��āA�ꕔ�n������͌Îs�w����Ă������v�]����A����Ɋւ���ċ����䎛���̒��ł��v�]�̑Η����N���܂����B�ʂẮA�� �s�|���䎛�Ԃڌ��ԑË��Ă܂ŏo�Ă��č������܂��B�܂�A�������U�v���킪�W�J���ꂽ�̂ł��B���̊Ԃ̌o�߂ɂ��Ă͕ʃy�[�W �ŏЉ�Ă��܂��̂ł���������Ă��������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�����ŁA1923(�吳12)�N�S���P�R���ɂ͕z�E�|���V�����Ԃ����L�J�Ƃ��A�������|���V�����Ԃ̑�㉄�L�����悤�₭�S�ʂ��������B �܂��A�����ɓ������|���V�����Ԃ͓d������āA�d�Ԃɂ�闷�q�A���c�Ƃ��������܂����B�V���ɓV��(���܂�)�ԌɑO(���͓��V��)�E��c �E�j����(�͂�Ȃ���)�̊e�w���J�Ƃ��܂����B�������āA�����̓�����̓������Ȗk�̕������a�����܂����B �@���䎛�w���J�Ƃ����̂́A����31�N3��24���ɓ������w���ŏ��ɊJ�Ƃ����������Q�S�N��̂��Ƃł����B�Ȍ�A���S���̖{���͑��V�� ��(�吳13�N��㈢���싴�ɉ���)�|����ԂƂȂ�A�������|�����Ԃ͎x�������Ă����܂����B�₪�āA���䎛�|�������Ԃɂ͌�ˑO�E�y�t �m��(�͂��̂���)�̂Q�w���J�Ƃ��A1929(���a4)�N3��29���ɂ���a�V���̌Îs�|�v�Ď�(�������_�{�O)�Ԃ��J�Ƃ��܂����B���݂̋ߓS����� �����������u�Ԃł����B1898(����31)�N�ɍŏ��̓S����ЁE�͗z�S�������߂ČÎs�|�����Ԃ��J�Ƃ��Ă����R�P�N���o���Ă��܂����B �@�V������S�{��(�������)���������A�����������̓������|�����Ԃ��x�����������ƂŁA���䎛�w�̑��݂��傫�Ȃ��̂ƂȂ��čs���� �����B���̒��O�A���S���͓��䎛�w�̓쑤�ɍL��Ȗʐς́u���䎛�o�c�n�v���Ƃɏ��o���Ă���A���a�R�N�T���ɂ́u���䎛�����v�u�� �䎛���މ��v���J�Ƃ��Ă��܂��B�܂��Z��n�̕������J�n���Ă���A�c���n�тł��������䎛���ɂ́A������Ƃ����j���[�^�E�����ˑR�a �����������ƂȂ�܂����B1928(���a3)�N10��15���A���䎛���͒����Ɉڍs���āu���䎛���v�ƂȂ��Ă��܂��B �@�����̓��������̑�\�w���u�������w�v�A���䎛���̑�\�w���u���䎛�w�v�Ƃ�����Ԃ������܂����A�₪�ē��䎛�w���ӂ̎s�X�����i �ݏ��X�����яo���ƁA���䎛�w�͌��݂̓��䎛�s��̌����̂悤�ȑ��݂ւƂ��̈ʒu���ς���čs���܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

||

|

|

|

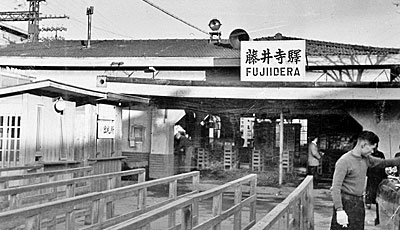

| �J �����䎛�w��(��)�ƑO�w�̗l�q(�����)�@�@1954�N(���a29)�N�t �@�@�ʐ^�E�[�͋e�����Z�̍Z�ɂ����������B�u��ʈ��S�^���v�̉��f���� �@ �Ŕ̓��e����A���a29�N�t�̎B�e�Ɛ��肳���B �@�@�@�w�J�������y�L�ӂ����ł�x(���䎛���C�I���Y�N���u 1979�N)��� |

�K �����䎛�w��(�����) �@�@���a20�N�㒆���̎����ł� �@�@�@�@�Ȃ����Ǝv����B�w���Ŕ́u�w�v�̊����������̂́u郁v�� �@�@�@�@�Ȃ��Ă���A�ʐ^�J�̎������͑O�Ɛ��@�����B �@�@�@�@�@���̏����͗Վ��o�D��(������)�B�싅�J�Â̎��Ɏg�p���ꂽ�B |

| ��㕜���̎��� �@�ʐ^�J�͑�Q�����̔s������P�O�N�߂��o�������̓��䎛�w�O�̗l�q�ł��B �u��ʈ��S�^���v�̊Ŕ��킴�킴�w�ɂɌf�����Ă���A�x�@������S�^�� �W�҂炵���l�����܂��B�w�O���H�ɂ͓������ꂽ�̂ł��낤�c�t���������� �������ĕ���ł��܂��B�����炭�́A��ʈ��S�^���̊X��(�w�O)�L�����y�[�� ���B�����L�^�ʐ^�̂P�����Ǝv���܂��B�w�J�������y�L�ӂ����ł�x(���䎛 ���C�I���Y�N���u)����q�������̂ŁA�����ɂ́u���a�����v�ƃL���v�V������ �t���Ă��܂����A���炩�Ɍ��ł��B���͎����Ă�����|���肩��1954(���a29) �N���u�t�G��ʈ��S�^���v���Ԃ̎B�e�Ɛ������܂����B��|����������Ă����܂��B �@�@�u��ʈ��S�^���v�̍ŏ��͐��̏��a23�N12���ŁA���a�����ɂ͌�ʈ��S �^�����s���قǂ̌�ʎ����͂Ȃ������B�@�A�Ŕ��u�t�G�v�Ƃ��邪�A�t�G�ƏH �G�̂Q��J�ÂƂȂ����̂͏��a27�N�ł������B�@�B�ŏ��́u��ʈ��S�T�ԁv�� ���������A���a29�N�Ɍ�ʈ��S�T�Ԃɑ����āu��ʈ��S�^���v���p������� ���ɂȂ����B�C�ʐ^���g�債�Č���ƁA�Ŕ̉E�[�Ɂu���䎛����ʈ��S���� |

|

|

| �L�����䎛�w�̗l�q(�쐼���) �@�@�@1961(���a36)�N �@�@�w�ɂ̐����̓o�X��^�N�V�[�̏�~��ł������B�w�Ɍ�� �@�ɐM�����̓�����������B�@�w�ߓS�����E������@�X�Ɖw�� �@ ���I�x(���A���t�@�x�[�^�u�b�N�X 2016�N)��� |

||

| �@���䎛���x�@���v�Ǝ�Î҂�������Ă���B�����̌x�@�̓��䎛���x�@���͏��a29�N6�����Ŕp�~����A�V�������{�x�@���������Ă� ��B�@�D�E�[�̋e�����Z�͏��a20�N�ɑn��(�����e�����w�Z)����Ă���A���̏ꏊ�͏��a�����ɂ͕����c(�Ԃ���)�r�̈ꕔ�ł������B �@�����̏������d�˂�ƁA�u���a29�N�t�G��ʈ��S�^���v�̏ꍇ�����\���͖������ƂɂȂ�܂��B �@�ʐ^�K���J�Ƃقړ������̗l�q���Ǝv���܂����A�J���͏����O�̎B�e�̂悤�ł��B�͂����肵�Ă����|����͉w���Ŕ̊����ŁA �����̂́u郁v���g���Ă��܂��B�J�̊Ŕł͓��p�����́u�w�v�ɂȂ��Ă��܂��B�g���Ă��銿���̎���I�O��W���l����ƁA�K�� �����O�̎����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��O�Ɏʂ��Ă���؍�́A���䎛����ł̖싅�J�Ó��Ɏg�p���ꂽ���̂ł��B�����I����ɑ吨�̊� �q����x�ɉw�ɉ����邽�߁A�s���p�݂̍����܂����B�ʐ^�����̖ؑ������ɂ́u�o�D���v�Ƃ���܂����A�������싅�J�Ó� �Ɏg�p���ꂽ�Վ��̏�Ԍ����������ł��B�؍�͎ʐ^�J�ł��ꕔ�������Ă��܂��B���̖؍����炠�����̂��͂悭�킩��܂���B�� ��ɋߓS���v���싅���c��n�݂����̂�1949(���a24)�N�ł����A���a�R�N�ɓ��䎛���ꂪ�J�݂���Ĉȗ��A�����w�Z�싅(�����Z�싅)�Ȃ� �̊w���싅�̑�����ɍs���Ă���A���̓s�x�吨�̊ϋq�����ꂵ�Ă��܂��B�؍�͂��̍����炠�������̂Ɛ�������܂��B ���x�o�ϐ����̎���� �@�ʐ^�L��1961(���a36)�N�̓��䎛�w�Ɖw�O�L��̗l�q�ł��B���̎����̓��䎛�s��͓��䎛���Ɠ����������������āu���˒�(�݂��������傤)�v �ƂȂ��Ă��܂����B���݂̓��䎛�s�̑O�g�ł��B���䎛�w�͂��̔��˒��̌����Ƃ��āA�܂��܂����݂��傫���Ȃ��Ă��܂����B�ʐ^�J�K �Ɣ�ׂČ���ƁA�w�ɂ��傫���Ȃ�w�O���H�ɑ����L�ꂪ�o�X�̏�~��ɂȂ��Ă��܂��B�w�ɂ̉��ɂ͉����t���̑ҍ��X�y�[�X���݂���� �Ă��܂��B���̏���ɂ́A�|�C���g��M���̐�ւ��̂��߂̊Ď����Ǝv���铃���������܂��B���������ꂽ���݂ł͌��邱�Ƃ̂Ȃ� �{�݂ł��B�^�N�V�[����O�̕������ɂ́A���݂Ɠ����悤�ɐ�`�Ŕ�����ł��܂��B�����ɂ��o�ϐ������̈�[���������܂��B |

||

| �@�ʐ^�M��1968(���a43)�N�ɎB�e���ꂽ�ʐ^�� ���B���䎛�w������ƁA���݂̉w�ɂɕς��O�̗l �q���悭�킩��܂��B��k�ɉw�ɂ�����܂������A �o�X����̂����w�ɑ����\���ւ̈ʒu�t���ł� ���B��サ�炭�܂ł������e�����Z�̐Ւn�͏��� �n�ƂȂ�A��s��p�`���R�X������ł��܂��B���� �ʐ^�̂T�N��ɂ͉w�ڐ݁E����w���̍H�����s��� �܂����A���̎��ɐV�����w�O�L��Ƃ��Đ������ꂽ �ꏊ���w�k���ɂ�������J(���݂���)�r�ł��B���J�r�� �Z�b�g�ŗ��p����Ă������ߒr�ł����A���c������ ���Ă������Ƃ������Ė��ߗ��āE�]�p����邱�Ƃ� �Ȃ������̂ł��B�ʐ^�������Ɣԍ��́A���ɂ���N �O�P�R�̎ʐ^�������B�e�����ꏊ�ƌ����������Ă� �܂��B �@�ʐ^�N�O�P�R�́A1973(���a48)�N�T���̂�����j ���A���߂Ĕ��������t�J�����Ɋ���悤�ƁA�� |

|

|

| �M �^�ォ�猩�������䎛�w�Ǝ��ӂ̗l�q�@�@�@1968(���a43)�N�@�@�@�������ꓙ�ꕔ���H �@ �@�@�@��J�r���ߗ��ĈȑO�̗l�q���킩��B���w�ɂƏo���������k�����ɂ������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w���䎛�s���v�� 1978�x��� �@�@�@�@���Ɣԍ��͔ԍ��ʐ^�̎B�e�ʒu�ƌ����������B |

| �䎛�w�̎��ӂ��u���u�����Ȃ���B�����ʐ^�̈ꕔ�ł��B���̋C�Ȃ��� ���܂��B�����ʐ^���A���ƂȂ��Ă͋M�d�Ȏ����ʐ^�̖������ʂ����� ���܂��B �@�ʐ^�N�R�́A���E�Q���̎ʐ^�����������p�m���}�ʐ^�ł��B�B�肽�� �͈͂��W�������Y�ł͓���Ȃ����߁A��œ\�荇�킹�̃p�m���}�ʐ^�� ���悤�Ǝv���č��E�����ŎB�e�������̂ł��B�S�O�N�قnjo�������݂ł́A �f�W�^���ʐ^������p�\�R���ŊȒP�ɍ����p�m���}�ɂł��܂��B���� �͎�Ԃ������ē\�荇�킹�邵������܂���ł������A�ǂ����Ă��\�� ���킹�Ղ��c���Ă��܂������̂ł��B���v���A�悭�������ʐ^�ŎB�� �Ă��������̂��Ƃ����C�����܂��B�ʐ^�̎��L�^���̏d�v���ł��B �@�ʐ^�N�͏�J�r�̖��ߗ��čH�����s���Ă���^���Œ��̗l�q�ł��B |

chiri/5)kawa.ike/ike/3)shimotani-ike/S48.5.13-A-19.21-2.jpg) |

|

| �@�N ���ߗ��čH�����̏�J�r(�k�����)�@�@1973(���a48)�N5�� �@�@�@�@�@��J�r�z���ɓ쑤�̓��䎛�w����������B�@�@�@�����p�m���} |

||

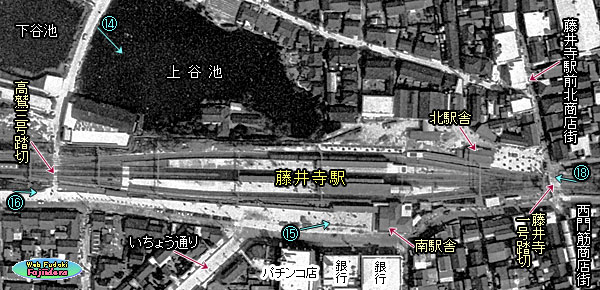

| �����A���͂��̏ꏊ���ǂ̂悤�ɕς�����\��Ȃ̂��A�����m�炸�Ɏʐ^���B���Ă��܂����B��ɂł����������w�O�L��(���[�^���[)�� ���đ�ϋ��������Ƃ����ڂ��Ă��܂��B�ʐ^�ɂ́A�w�̌��������ɍ��ł͌����Ȃ��L������Ŕ������Ă��܂��B�u�O�a��s�E�ߋE���� ��s�E���䎛��فv�̖��̂͂���������͂���܂���B��s�͍����ʼn��̂��A�p�`���R�X�̓��䎛��ق͔p�Ƃ��Č��݂͐H�i�X�[�p�[�Ƃ� ���Ă��܂��B�����̓��䎛�w���ӂł͗B��̃p�`���R�X�ł����B �@���ߗ��Ă�ꂽ��J�r�ɂ́A�V�����w�O���H�̎s���E���䎛�w�k�����ʂ�A�w�O���[�^���[�̉w�k�L�ꂪ�a�����܂����B���̌��݂̗l�q ����ɂ���ʐ^�B�ł��B���̕ϖe�Ԃ�ɂ́A��������������������܂���B�n��̎p�́A�����܂ŕς����̂��ƁB �@�@�@�@�@�@�@�@ |

||

| �@�ʐ^�O�́A�ʐ^�L�����P�Q�N��̉w�O�̗l�q�ł��B �w�ɂ̈ꕔ�͉�������Ă��܂�����{�`�͂��̂܂� �ł��B�o�X����Ȃǂ���������Ă��āA�����ɂ� ���S����ݒu����Ă��܂��B����ɂ́A��^������ �ː����x����S���������Ă��܂��B�w�O�̕{�����g ������A�w�ɑO�ɂ͐V�����r��������ł��āA�ʐ^ �J�̎���Ƃ̓K�����Ɨl���̕ς���Ă��邱�Ƃ��� �����܂��B �@�ʐ^�P���������̎B�e�ł��B�p�i�̖��ō��� ���؍����\���Ă��܂��B���傤�Ǎ��h�R���� �������Ԃ��n���Ă���Ƃ���ł����A���݂͒��� �̎����Ԓʍs�͋֎~�ł��B�E�̎ʐ^�Q�����̂S�R�N |

|

|

| �O �����䎛�w�Ɖw�O�̗l�q(�쐼���)�@�@�@�@�@�@�@�@1973(���a48)�N5��13��(��) �@�@�@�@�@�ʐ^�L����12�N��̗l�q�B�w�O�̃o�X�E�^�N�V�[���ꂪ���C�E��������Ă��邪�A �@�@�@�@�{���̗����Ƀo�X���ꂪ���邽�ߒ��[�͍��G�����B |

| ��̗l�q�ł��B���H�̖k���ɂ��쑤�ɂ��傫�ȃr�������т��Ă��܂��B |

|

|

|

| �P �������猩���w�O���H�̗l�q(�����) �@�@�@�@ ���h�R�����̐������瓌�������l�q�ł���B �@�@ �@�Q�̂悤�ɕω������B�@1973(���a48)�N5��13��(��) |

�Q �������猩���w�O���H�̗l�q(�����) �@�@�@�@�P����43�N��̗l�q�ł���B���w�����̑����Ă��� �@�@�@���Ƃ��킩��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@2016(����28)�N10�� |

|

| �R ���䎛�P�������猩���k�w�ɂ̗l�q(�����)�@�@�@1973(���a48)�N5��13��(��)�@�@�����p�m���} �@�k���w�ɂ���͒ʘH�Ńz�[���Ɍ������B�ʘH�̌X�Ή����̉��͒n���ʘH�ւ̏��~�K�i�B�w�ɑO�͏����ȍL��ƂȂ��Ă����B |

| �@��̎ʐ^�R�͓��䎛�P�������猩�����䎛�w�̗l�q�ł��B�ʐ^�M�ł��킩��܂����A�k���w�ɂ̑O�͏��K�͂ȉw�O�L��ɂȂ��Ă��܂� ���B�^�N�V�[��o�X���o���肷��قǂ̍L���͂Ȃ��A�҂����킹�̐l��������A����ɒ��ւ��ꂽ�肷��ꏊ�ł����B���̓����A��ɂ͂� �̍L��Ƀ��[�����̉��䂪�o�Ă��܂����B�x���A���Ă����T�����[�}���Ȃǂ��A����e�̂����ɍ��|���ă��[�������������Ă��܂����B �@�w�\��������ƁA�w�ɂ���z�[�����������߂̒ʘH�������܂��B�X�Ή����ʼn������Ă���̂��킩��܂��B�n���ʘH�֍~���K�i���� ��܂����B�P�E�Q�Ԑ��̂���k���z�[���ɂ��X�Ή����������܂��B�쑤�w�ɂ�����z�[���ւ͒n���ʘH�ʼn������܂����B��k�������̒n�� �w���������w�́A�㉺���̃z�[�����n�����łȂ����Ă����̂ł��B���̌㋴�㎮�w�ɂɕς��܂����A�n���ʘH�͏o������������Ă� �̑��݂����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�܂����B�������A���ł����H��z�[���̒n���ɂ͒n���g���l���̂悤�ɂ��̒ʘH�͐Â��ɖ����Ă��܂��B ���݁A�k�w�ɂ̏ꏊ�ɂ͗L�����֏ꂪ�ł��Ă��܂��B �@�܂������̗]�k�ł����A�ʐ^�R�œd�Ԃ̎~�܂��Ă���z�[���̎�O������ƁA�����ɂ�����Ɖ���̖{���̊Ԃɓn����̂���̂��킩 ��܂��B���̂��߂ɂ���̂��͂悭�킩��܂��A�ʐ^�D�̂悤�Ɍ��݂̂��̏ꏊ�ɂ͓n����͂���܂���B �V��������w�̒a���|���䎛�w���ӍĊJ�� �@1973(���a48)�N4���A���䎛�s���ߋE���{�S���̊Ԃŋ�����C�H�����Ɋւ���m�F���E���菑�̒��s���܂����B����ɂ���āA���� ������̃i�C�^�[�����C�H���A���䎛�w�̈ڐ݂Ƌ���w���H���A�w�k�L��V�ݍH���Ȃǂ̌v�悪�X�^�[�g���܂����B (���̌㓡�䎛����� �i�C�^�[���H���͖�10�N�ԓ�����ԂƂȂ�)�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���䎛�w�̓�w�ɂ͋��w�ɂ̈ʒu�����T�O�����ֈڐ݂���A�w�ɂ͋�������̍\���ƂȂ�܂����B�V���ɉw�k���ɂ��o�������݂�����A �o�X���ꓙ��݂���w�k�L��(���[�^���[)�������܂����B���̂��߂ɏ�J�r�̖��ߗ��Ă��s��ꂽ���Ƃ͑O�q�����ʂ�ł��B����Ɩk ���̏o���������ꂼ��Q�������ɂȂ�A���낢��ȕ�������o���肵�₷���Ȃ�܂����B |

|

|

|

| �S ���݂̐i�ގs�����䎛�w�k��(�쐼���) �@�@�@�@�@�_�n���L���钆�ɍL���V���H�����݂���Ă������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1973(���a48)�N5��13��(��) |

21) ���݂��n�܂����_�C�������h�V�e�B�E�W���X�R(�����) �@�@�@�c�����i�̒��ɋ���ȃ^���[�N���[�����������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1973(���a48)�N5��13��(��) |

| �@�w�k�L��Ɩk���̕{���E���a���c���Ƃ��Ȃ��s���E���䎛�w�k�����V�݂� ��܂����B���̎s�������ł́A���a48�N12���A��^�X�[�p�[�̃_�C�������h�V�e �B�E�W���X�R(���C�I�����䎛�V���b�s���O�Z���^�[)���A�V���䎛�w�J�Ƃɐ旧���ăI�[�v �����Ă��܂��B����܂ŁA��J�r�Ƃ������ߒr�����������Ƃʼn��̎{�݂������� ���w�k���͊��S�ɉw����Ԃ̂܂܂ł����B���ߒr�Ɠc��������������т���C�� �s���ő�̏��ƒn�Ɖ����čs�����|�����A���̎s���V�݂Ƒ�^�X�[�p�[�̊J�� �ł����B �@�����āA1974(���a49)�N11���A�������䎛�w�̋��㎮�V�w�ɂ��������܂����B �����a50�N6���ɂ́A���䎛�w�k�L�ꂪ�������A�s�s�v�擹�H�̎s���E���䎛�w�k �����J�ʂ��܂����B����܂œ�w�O�����ɂ����āA���[�̍��G���Ђǂ��Ȃ��Ă� ���o�X�̏�~����ߓS�����w���ʍs���̘H�����w�k�L��Ɉڂ���܂����B����� ���A��w�O�̃o�X��̍��G���ɘa����܂����B �@���̂悤�ɂ��āA��͓��n��𑖂������E������̒��ł́A������������ ���w���ӂ̍ĊJ�����i�߂�ꂽ�̂ł����B���̌�A�Îs�w�O�E�͓������w�O�E�� ������w�O�E�x�c�щw���ӁE��u�w���ӂȂǁA���X�Ɖw�O�ĊJ�����i�߂��Ă� ���܂����B |

|

|

| 22) ���Ղ������䎛�w(�쐼���)�@�@�@1986(���a61)�N �@�@���̍��̈�ʗ�Ԃ́A�܂��u�ߓS�}���[���v��F�ł������B �@�E���ɃX�N�����u�������̓��䎛�w�������_���������B���w�� �@�r����}���V�����́A���̍��͂܂�����Ă��Ȃ��B �@�@�@�@�@�w�s���{�s20���N�L�O���䎛�s���v�� 1986�x��� |

||

| �@���㎮���䎛�w�̊������炷�ł��T�O�N�������Ă��܂��B���̊Ԃɂ��s���E���䎛�w�k����w�k�L��̉��C���d�˂��Ă��܂����B���䎛�s ��̑������s�X���������ŁA�����ł��铡�䎛�w�͏��ƒn�̒��S�Ƃ��Ă���͂�d�v�ȑ��݂ł��葱���Ă��܂��B �@�ȏ�́u���䎛�w�̂���݁v�Ɠ��䎛�w�Ɋւ�鎖�����ȉ��̔N���ɂ܂Ƃ߂܂����B |

||

| �� 1923(�吳11)�N 4��19�� ���S�����������|�z�E�Ԃ̗��q�A���c�Ƃ��J�n����(�ߓS�Ўj�ł�4��18��)�B���䎛�w�J�ƁB �� 1923(�吳12)�N 4��13�� ���S�����z�E�|���V�����Ԃ����L�J�Ƃ���B�����ɓ������|���V�����Ԃ̓d�����J�n�B �� 1928(���a 3)�N 5��27�� ���S�������䎛�o�c�n�Ɂu���䎛�����v���J��B�����A���䎛�o�c�n�Ɂu���䎛���މ��v���J���B �� 1929(���a 4)�N 3��29�� ���S������a�V���̌Îs�|�v�Ď�(�������_�{�O)�Ԃ����L�J�Ƃ���B���E������̊����B �� 1943(���a18)�N 2�� 1�� ���S�������}�s�S��������Ђƍ�������B���S���̊e�H���́A���}�s�S���́u�V�������E �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �������E������v�ƂȂ�B �� 1944(���a19)�N 6�� 1�� ����ɂ��A���}�s�S���Ɠ�C�S�����������āu�ߋE���{�S��������Ёv���a������B�V������ �́u������v�ɉ���(���߂ē�����̖��̂��o��)�B �� 1950(���a25)�N 4�� 1�� ���䎛����Ńv���싅�̌����킪�J�n�����B�ߓS���n�݂��������̋��c���́u�ߓS�p�[���Y�v�B �� 1973(���a48)�N 4��27�� ���䎛�s�ƋߋE���{�S���̊Ԃŋ�����C�H�����Ɋւ���m�F���E���菑�������B����ɂ�� �ē��䎛����̃i�C�^�[�����C�H���A���䎛�w�̈ړ��E����w���H���A�w�k�L��V�ݍH���Ȃǂ̌v �悪�J�n�����B(���̌㓡�䎛����̃i�C�^�[���H���͖�10�N�ԓ�����ԂƂȂ�) �@�@�@�@�@�@�@�@ 12�� 1�� �u�_�C�������h�V�e�B�E�W���X�R���䎛�X�v���J�X����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(��Ɂu�C�I�����[�����䎛�v�A���u�C�I�����䎛�V���b�s���O�Z���^�[�v) �� 1974(���a49)�N11��28�� ���䎛�w�̋��㎮�V�w�ɂ���������(���w�ɂ���50m�قǐ��ֈڐ�)�B �� 1975(���a50)�N 6�� ���䎛�w�k�L��(�w�O���[�^���[)���ł��A�s�s�v�擹�H�̓��䎛�w�k�����J�ʂ���B �� 2005(����17)�N 1�� ���䎛���ꂪ������A�V�W�N�Ԃ̋���̗��j���������B���N�H�ɂ͋���͎p���������B �� 2009(����21)�N 4�� ���䎛����Ւn�Ɏl�V�����w�����w�Z���J�Z����B�Ȍ�A���w�Z�E�����w�Z�������J�Z����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�� �l�V�������w�Z�E�l�V���������w�Z�E�l�V�����������w�Z) |