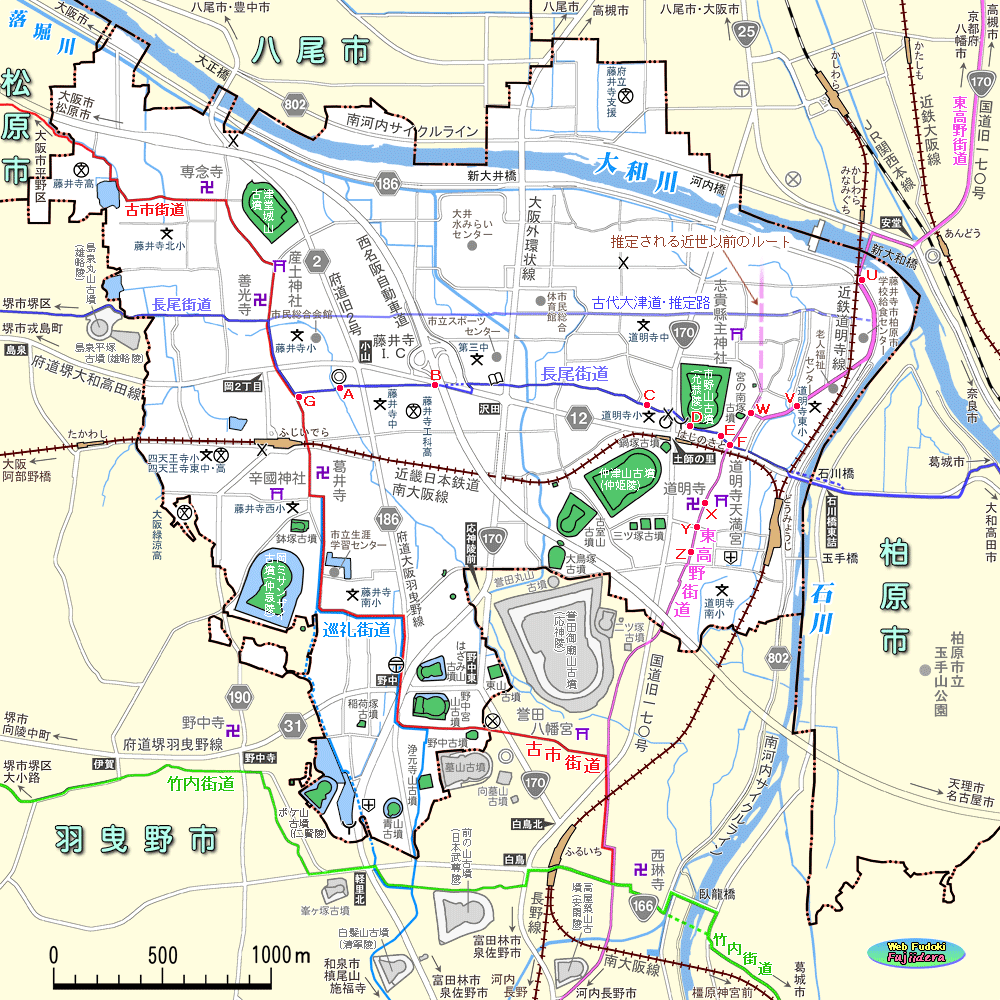

| 藤井寺市域周辺の昔の街道 | ||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

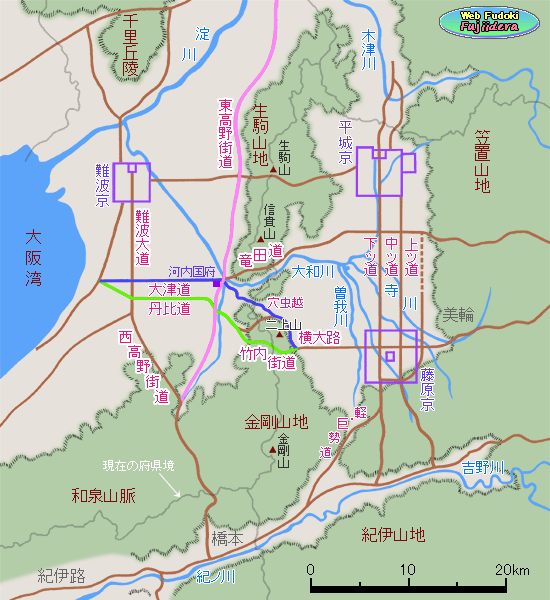

| 古代の交通の要衝 藤井寺市及び周辺地域を通る昔の街道を調べてみると、あらためてこの地域が古くから重要な交通ポイントであったことがわかります。 特に長尾街道と竹内街道は、古代の大和地域に都が在った時代、大阪湾岸の難波と都とを結ぶ重要な当時の幹線道路でした。下の「奈良・ 大阪の古道概念図」でその全体的な様子を見ることができます。「○○街道」という呼び方は比較的新しいもので、古代では「○○道」と いうのが普通だったようです。 《 竹内街道 》 竹内街道は、古代には「丹比道(たじひみち)」と呼ばれた官道で、我が国で最初に官道として整備された道路だと言われています。言わば、 “古代の国道1号”といったところです。その昔、大陸や朝鮮半島から来訪してきた人々は、船で難波津の港に着くと丹比道に入り、金剛 山地の北部にある二上山の麓・竹内峠を越えて横大路を進みました。そして飛鳥の都に入って行ったのです。大変歴史の長い古道ですが、 竹内街道は今でもそのルートの大部分が現存しており、実際に歩いてたどることができます。つまり、昔の街道がほぼそのままで利用され 続けていたということです。 竹内街道は、古市駅西方の白鳥交差点から西へ進むルートは、かつて府道に指定され、堺市と現羽曳野市周辺を結ぶ重要な東西路線でし た。白鳥交差点から西へ進み、野中寺南側に至る部分にバイパス道路が戦前に造られており、白鳥交差点から堺市の起点までが府道31号と して近年まで指定されていました。1960年代末に31号の新しいバイパス線・現府道31号が造られ、現在は羽曳野市内の旧31号の部分は市 道に移管されています。 古くからあった道路だけに、沿線には多くの集落が発達してきており、現代に至って新しい道路を建設する際に、そのままこのルートを 拡幅して利用することは困難でした。新しいバイパス道路は街道に並行するように集落の少ない所に造られました。その結果、元の街道は 原形のまま存続することができたのです。 なお、府道31号は羽曳野市から西の松原市・堺市に入ると、府道2号(大阪中央環状線)などと重複しながら起点の堺市堺区大浜北町に至 ります。竹内街道であった旧31号は、部分的に現道31号と並行するように存在していますが、市道となっている区間もあります。 一方、白鳥交差点から東へ進む竹内街道は、やがて石川を渡り、二上山の麓へと近づいて行きます。実は、この白鳥交差点からのルート は、れっきとした国道です。国道166号に指定されています。実際に通ってみると、一方通行部分もある狭い道で、「これが国道?」とい うのが実感です。最古の官道という輝かしい歴史を持つ道路だけに、その重要性は現在も認められているということでしょうか。 竹内街道については、大阪府サイト「歴史街道ウォーキングマップ」に詳しいルートが掲載されています。他の街道とも合わせてご利用 いただくようお薦めします。 《 長尾街道 》 長尾街道は、竹内街道と同様に古代の官道「大津道」が基となっている街道だと考えられています。丹比道と同じ辺りを起点として、現 在の藤井寺市域を通過して大和の京へ向かう官道でした。奈良時代には、大和川北側の竜田道(たつたみち)を経由して平城京へ至る重要なルート でもありました。大津道は東西に一直線に延びる道筋が推定されていますが、現在の長尾街道は必ずしも直線ではありません。西から藤井 寺市域に入る迄はおおむね直線の形態を残していますが、上の「昔の街道図」でわかるように、藤井寺市域に入ってからは突然南寄りのル ートに変わります。直進していれば、志貴縣主神社の北側付近を通過していたはずです。なぜこのようなルートに変化したのかはよくわか っていません。石川を渡河する都合で何らかの理由でもあったのでしょうか。街道が市野山古墳(允恭天皇陵)の後円部の堤の上を通ってい るので、陵墓管理体制が崩れた中世以降に大きな変化があったのかも知れません。 |

||||||||||||

| 長尾街道は、起点の堺市から松原市・羽曳野市・藤井寺 市・柏原市に掛けては、明治期までの旧街道の道筋がよく 残っており、地図上でも簡単にたどることができます。昔 から街道に在った道標も各地で見ることができます。しか し、大和地域に入ってからは、現代になって新設された国 道や県道に取り込まれたりして、少々わかりにくい状態に なっています。藤井寺市内の部分では、藤井寺インターチ ェンジに取り込まれた部分と国道170号部分以外は、街道 が完全に残っています。道標もいくつか見られます。 長尾街道にも竹内街道と同様にバイパス道路が造られまし た。それが、長尾街道と並行して通る府道12号です。起点 ・終点を表す道路名は「府道堺大和高田線」です。府道12 号の自動車交通量はかなり多く、大阪湾岸と大和地方を結 ぶこの東西路線の重要性は、古代の大津道の時代から変わ っていないのです。 《 難波大道(なにわだいどう) 》 右の「古道概念図」で、大津道や丹比道と直交する「難 波大道」が見られます。この道は、『『日本書紀』の推古 天皇21(613)年11月条にある「又、難波より京に至る大道を 置く」の記載が示すように、飛鳥時代に飛鳥と難波を繋ぐ 主要官道 (現在の国道)であったと捉えられており、難波宮 から摂津と河内国の境を直線的に南下し、長尾街道・竹内 街道のいずれかの東西道に接続するものと考えられていま す。』(大阪府サイト・富田林土木事務所)というもので、7世 紀の造成だとみられています。現在の堺市と松原市の市境 の直線が、この大道の一部を示すものとされています。ま た、近年の下水処理場建設に伴う発掘調査で難波大道の一 部とみられる道路跡も発見されています。 難波宮遺跡及び難波大道推定地の大部分は大都市である 大阪市の市街地にあり、発掘調査はビルの建て替え時など に限られていて、難波宮や難波大道の全体像が把握できる のはまだまだ先のことになりそうです。 |

奈良・大阪の古道概念図 | |||||||||||

|

||||||||||||

| 『河内の古道と古墳を学ぶ人のために』泉森 皎・著(世界思想社 2006年)掲載 「奈良・大阪の古道概念図」を基に、彩色加工の上、一部名称を追加。古道の道筋 については、『道が語る日本古代史』近江俊秀・著(朝日新聞出版 2012年)掲載 「古代の都城と道路の位置関係図」を参考に一部を修正。 |

||||||||||||

| なお、上の「古道概念図」は、古代の主要道路の分布がわかるように表示されたもので、これらの古道や京は言うまでもなく同じ時期に 造られたものではありません。したがって、同時期にこれら古道や京のすべてが存在していたのではないことを断っておきます。 《 東高野街道 》 東高野街道は、名前の通り高野山へ向かう参詣者が利用した街道です。ということは、空海が高野山に寺院を建立して、そこに多くの人 々が詣でるようになってからの街道だということになります。つまり、丹比道や大津道などの古道よりはかなり後の時代に出来上がった路 線だということがわかります。現在東高野街道とされているルートが整備された時期はよくわかっていません。当時の京の都から南下して 河内国府を経由し、さらに金剛山地の紀見峠を越えて橋本から高野山に至る道筋がルートですが、当初は都の役人や貴族たちが利用する官 道として整備されたものと思われます。というのも、河内国に入ってからは生駒山地の山麓ぎりぎりの場所を通っており、既存の集落をつ なぐようなルートにはなっていないからです。生駒山地の西方に広がっていた河内潟の跡の湿地帯を避け、通りやすくてなお且つ高野山へ の最短コースとなるように街道が出来上がっています。「東高野街道」という呼び名は、難波から下る「西高野街道」に対するもので、両 街道は長野村(現河内長野市)で合流して1本の高野街道となり、金剛山地を越えて高野山へ向かいます。 東高野街道の起点は、一般には石清水八幡宮の在る男山(現京都府八幡市)付近とされます。生駒山麓を南下して、現在の柏原市と藤井寺 市との境付近で旧大和川を渡ります。それが「河内大橋」だったとする説もありますが、この橋については諸説あってよくわかりません。 渡船による渡河だったとも考えられます。その後、河内国府のそばを通り、土師寺(後の道明寺)の横や誉田八幡宮の前を通って南へ向かい ました。 江戸時代に大和川が現在の位置に付け替えられてからは、渡河の位置が変わった可能性が高いのですが、よくわかりません。上の「昔の 街道図」にある「新大和橋」は明治期になるまではなかったので、船による渡河だったと思われます。付け替えられた大和川の江戸時代の 絵図では、新大和橋付近に「船つき場」と書かれているので、この部分で東高野街道をつないでいたと考えられます。また、上の地図でU 地点〜W地点の部分が、妙に人工的な形状に見えます。おそらくは、後の時代になってから土地の高い大和川の堤防上を通るように変わっ たものと推測されます。老人福祉センター前の直線部分はもともと石川の控え堤で、石川の本堤と同じ高さであったことからひと続きのル ートに利用されたと思われます。 東高野街道の藤井寺市内の部分は短いこともあって、ほぼ完全な形で存在しています。近年、一部がカラー舗装されたり、「東高野街道」 を示す道標や看板が設置されたりと、歴史的文化財として整備されてきています。 東高野街道は近代以降になってからも、大阪平野東部を南北に縦断する主要な街道でした。しかし、集落内の狭い部分も多く、自動車輸 送が登場してからは、それに対応する新しい自動車道の新設が望まれました。そして、他の街道と同様にバイパス道路が建設されました。 現在の国道旧170号です。長尾街道や竹内街道のバイパスよりも早く、戦前の昭和13(1937)年に府道として開通しています。 開通当時は 「産業道路」と呼ばれていました。この地域における重要度がわかります。大和川以北と南河内地域をつなぐ重要な道路となりました。 《 古市街道 》 古市街道は、文字通り古市(ふるいち)村(現羽曳野市)の竹内街道との交点を起点とする街道で、現藤井寺市域の野中村・藤井寺村・岡村・小 山村・津堂村を通過して平野郷(現大阪市平野区)に向かい、さらに大坂の街に通じる道でした。藤井寺市域では、別名「大坂道」とも呼ば れていたようです。 葛井寺や辛國(からくに)神社、善光寺・産土(うぶすな)神社・専念寺のそばを通っているルートから見ても、近代以前の古市街道は、この地域のメ イン通りであったことがわかります。現代に至って、大正年間に街道を横切って鉄道が開通すると、駅の横を通るこの街道は最も人通りの 多い道となりました。時代が進むに連れてこの通りには商店が並び出し、やがて商店街の形態となっていきました。他方、公共施設を見る と、この街道沿いには、小学校・町役場・公民館・警察署(旧自治体警察)・郵便局などが並びました。葛井寺への参詣道でもあったこの街 道は、鉄道利用者の集まる道となり、通勤・通学・買い物・公用等、多様な利用者が行き交うメインストリートとなったのです。 古市街道の羽曳野市・藤井寺市の部分は、新設の国道に取り込まれたり切断されたりした部分があるものの、全線が昔通りに存在してお り、通勤・通学・買い物等に生活道路として今なお重要な役割を果たしています。 古市街道はこの地域の人々にとっては、北の大坂の街にも南の竹内街道にもつながる重要な街道でした。しかし、上に挙げた旧街道と同 様に、バイパス道路を必要とする時代がやってきました。自動車輸送に対応する新道路として造られたのが、現在の府道旧2号と186号で す。当時の古市町に造られた竹内街道のバイパス道路から、大阪市の平野までをつなぐ路線ができました。これにより、生活道路としての 古市街道と輸送路としての新道路と、役割が分かれることになりました。やがてこの新道路には、大阪鉄道による定期バス路線が開業する ことになります。バイパス道路の開通は、産業道路(現国道旧170号)と同じ昭和13年のことでした。 |

||||||||||||

| 《 巡礼街道 》 巡礼街道は、これまた名前の通り、巡礼者が利用する街道として存在しました。ここで言う「巡礼」とは、西国三十三所観音霊場巡礼の ことです。藤井寺村に在った紫雲山・葛井寺(別名 剛琳寺)は、この観音霊場の第五番札所であったことから、霊場巡りが広まってからは多 くの参詣者で賑わいました。第四番札所が槇尾山(まきのおさん)・施福寺(せふくじ)(現和泉市)だったので、そこから北上して第五番葛井寺を目指す巡 礼者が通ったことで、いつの頃からか「巡礼街道」の呼び名が付けられたものでしょう。 |

||

| 上の地図でわかるように、藤井寺市域に入ってからは大部分が古市街道と重なってい ます。注目すべきは、現存する巡礼街道とは別に、西側にもう1本の別ルートがあった ことです。このルートの道は、現在はほとんどが失われています。まったく通れない部 分もあります。なぜ二つのルートがあったのかはよくわかりません。私は、同時的に2 本が併存したのではなく、ルートが移ったのではないかと思っています。 道筋としては西側の方が自然な流れです。東側ルートは明らかに回り道となっていま す。わざわざ遠回りをするのは、何か理由があったはずです。私は、西側ルートは歩き にくかったからではないかと推測しています。現地の地形を見るとわかりますが、西側 ルートの中には段差を上り下りしなければならない箇所があります。この部分では、羽 曳野撓曲(とうきょく)という断層地形の一種が造った段差地形が通っているのです。対して、 東側ルートはほぼ全線が平坦地の道です。時代が移ると共に人々の利用する道筋が移動 していったのではないでしょうか。 |

|

|

| 巡礼街道の北端部分(南より) 2025(令和7)年8月 正面の突き当たりが街道の終点の葛井寺南大門。 |

||

| 西側ルートの巡礼街道の名残となる道標が、下田(しものた)池というため池の北側堤防の上に立っています。そこから北方をながめると、現 在見える様子は、昔そこに街道が通っていたとはとても思えない光景です。やはり、廃されるべくして消えていった街道だったのかも知れ ません。今、昔そこに街道が通っていた名残を見るとすれば、地図の上のことでしょう。江戸期の絵図にまで遡らなくても、現代の地図で みることができます。私の手元にある昭和7年陸地測量部発行の1/2万5千地形図では、巡礼街道西ルートと同じ場所に小道路の記号をは っきりと見ることができます。長く人々が通っていたことの証しと言えるでしょう。 |

||

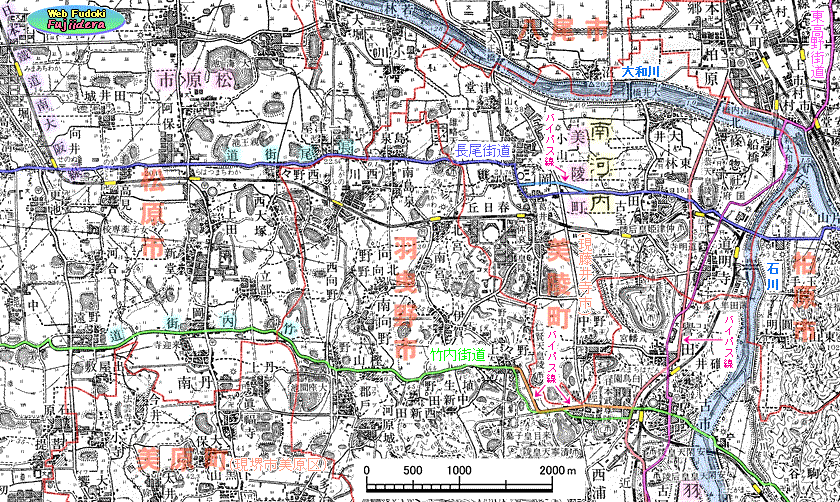

| 旧街道が府道の現道であつた頃 下の地図は、国土地理院が昭和35年4月に発行した1/5万地形図「大阪府東南部」応急修正版の一部を切り抜いて加工したものです。長 尾街道・東高野街道・竹内街道の旧街道に彩色しました。また、各旧街道のバイパス線として造られた道路にも別色で彩色しました。 この頃、長尾街道は府道・堺国分線として利用されていました。上で既述の通り、昔から重要な東西路線でしたが、藤井寺市域(当時美陵 町)では一部商店街などの狭い部分があり、拡幅も難しいことから、部分的なバイパス線が造られていました。昭和21〜23年米軍撮影の空中 写真にこのバイパス線が写っているので、既に戦前に造られていたと思われます。このバイパス道路は、後に府道・堺大和高田線(現12号) の一部となります。つまり、もともと長尾街道全体のバイパス線建設計画があって、その一部が出来たところで太平洋戦争が起こり、建設 が中断していたと思われます。戦後、約10年ほど経ってからようやく完成し、昭和34(1959)年5月に市域部分が全通しました。地形図の 発行は昭和35年ですが、新設された堺大和高田線の路線はまだ表示されていません。 竹内街道は、この頃は白鳥交差点以西が府道・堺古市線でした。白鳥交差点以東も府道でしたが、昭和50(1975)年4月に国道166号(大和 高田−松阪間)の起点を羽曳野市側に延伸することになり、一般国道166号(羽曳野−松阪)として指定されました。 下の地図で、白鳥交差点から西にL字形のバイパス道路が見えますが、このバイパス線の建設は早く、昭和初期に大阪鉄道(現近鉄)が古 市駅西側に「白鳥園」という住宅地開発を行った時に造られました。自動車輸送をする上ではどうしてもここに必要なバイパス線でした。 このバイパス線の南側、日本武尊陵(前の山古墳)北側を通る竹内街道は、古墳の堤の上を通っており、とても自動車の通るような道ではな かったのです。バイパス道路が出来たことにより、産業道路(現国道旧170号)との交点(白鳥交差点)を終点とする重要な東西路線として利用 しやすくなりました。北側の長尾街道、南側の竹内街道という二大東西路線は、古代の大津道・丹比道の時代からずっと利用され続けてき た重要な幹線街道でした。 府道・堺古市線は後に31号の番号が付きましたが、昭和40年代になると北方の離れた位置にバイパス新線が造られることになりました。 それが現道の府道31号です。終点はやはり白鳥交差点なので、上の「昔の街道図」でわかるように、国道170号や旧170号の一部と重複 しています。位置が北側に移ったことで、路線の一部が藤井寺市域を通過することにもなりました。 東高野街道については、既述の通り戦前にバイパス線の産業道路が出来て利用されていました。下の地図では少し異なる色を着けていま す。バイパス線の無い部分は、元々の東高野街道がそのまま産業道路として利用された部分です。この道路は戦後の昭和30年頃に国道とな り、昭和38年に2級国道170号の指定を受けました。昭和50年代にさらにバイパスとなる大阪外環状線が完成して国道170号に昇格する と、東高野街道の国道はそれと区別して一般に「旧170号」と呼ばれるようになりました。 旧170号の路線は地図の右上部分のように、大和川以北の柏原市〜八尾市〜東大阪市〜大東市〜四条畷市の部分は、ほぼ全線が東高野街 道を拡幅してそのまま利用されています。羽曳野市〜富田林市〜河内長野市の区域では、部分的に東高野街道が国道に取り込まれている箇 所がいくつかあります。 |

| 5万分の1地形図で見る昭和30年代の旧街道 | 《 昭和35年発行の地図 》 | |

|

||

| 1/5万地形図「大阪府東南部」応急修正版(昭和7年要部修正測図 同25年応急修正 昭和35年4月 国土地理院発行)より切り抜き ※1 国土地理院地形図に彩色加工を施し、一部名称を追加。 ※2 旧街道は長尾街道・東高野街道・竹内街道を彩色表示し、各旧街道のバイパス線の部分は、それぞれ別色で表示。 ※3 原図のベースは昭和7年の要部修正測図版(下の地図と同じ)と思われ、そのため、旧漢字や旧書体が用いられており、戦前の左向 きの横書きになっている。 ※4 市町境界はこの地形図の表示に従って彩色しており、現在の標準的地図とは異なる部分がある。また、1/5万地図であるために 簡略化された箇所もある。松原市の大和川以北の若林地区は、この後八尾市域に編入されている。 ※5 この地形図の発行は昭和35年であるが、地図上の道路状況は昭和30年頃までのものと思われる。昭和33年供用開始の府道堺 大和高田線(現12号)は、まだこの地形図の表示には反映されていない。 |

||

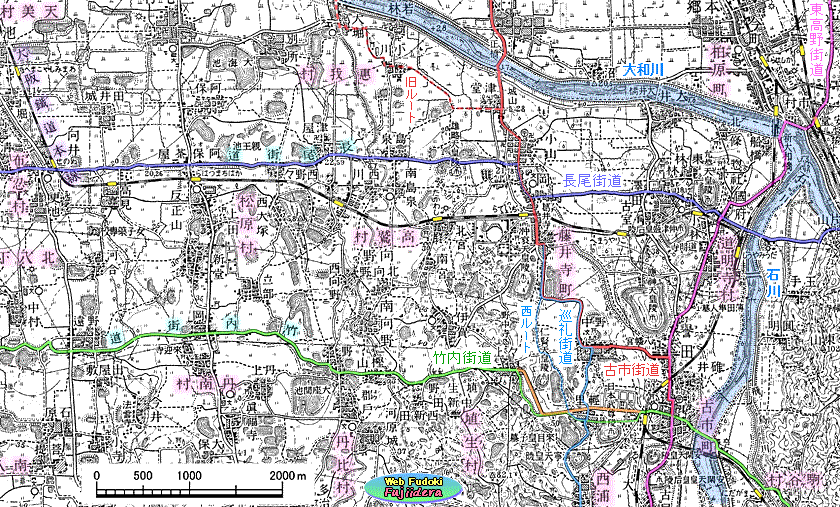

| 下の地図は、上の地図のベースとなった昭和7年要部修正測図による昭和9年発行の地図です。照合してみると、同じ測図が基になって いることがわかります。この頃には、東高野街道のバイパス線である産業道路(現 国道旧170号)はまだありません。新線として造られたの は、竹内街道の部分バイパス線だけです。このバイパス線も昭和4年の地形図には載っていないので、開通してから間もない時期だとわか ります。この箇所以外の街道の様子は、江戸時代末期とほとんど変わっていないということです。 ほぼ江戸時代のままの街道でしたが、地図の道路表示の記号を見ると、長尾街道・東高野街道・竹内街道は「主要府県道」として表示さ れています。つまり、「主要な大阪府道」だったのです。この地域におけるれっきとした幹線道路として認定・指定されていたわけです。 と言うよりも、幹線道路として利用する道路はほかに無かったという方が正しいでしょう。代替する新しい道路が無い以上は、昔からの主 要幹線である街道を利用するしかなかったわけです。荷馬車がすれ違うのも難しい、という狭い箇所があちこちにある街道でした。 この地図が発行された時代は、物資の陸上輸送は圧倒的に鉄道に頼っていました。自動車輸送も行われていましたが、今日の自動車輸送 中心の状況と比べると、まだまだ小さな比率でした。トラックの絶対量も少なく、道路状態も悪くて時間がかかる、という大きな壁があり ました。国道や府県道と言っても、その路線の大部分は未舗装の土のままの路面だったのです。幅員の広い舗装された道路などは、大都市 の中心部や、港と貨物駅をつなぐ道路などに限られていました。地方で輸送用の新しい道路が建設されるのは、港や鉱山の周辺など産業用 か軍事用に必要な道路などに限られました。 大正末期〜昭和初期には、大阪市の人口が東京市(当時は東京府)を抜き、「大大阪」と呼ばれる日本一の大都市となっていました。しか し、その大大阪からわずか10kmほど離れた所では、江戸時代のままの街道を幹線道路として頼り、府道に指定する状況だったのです。 この時代、日本は世界の一等国に仲間入りしたというので、強引な膨張政策を進めていました。地図発行の昭和9年以降、日本は海軍軍 縮条約の失効や脱退を機に、膨大な予算をつぎ込む建艦競争に邁進します。米英に対抗できる艦隊の実現が急務とされたのです。その3年 後の昭和12年には日中戦争、さらに16年には太平洋戦争へと突き進んで行きました。戦前の国家予算の比率を見ると、軍事費の占める割 合の大きさに驚かされます。その一方で、あまりにも貧弱な道路インフラの実態がありました。当時の国家政策や予算の使い方が、いかに いびつで片寄っていたことかと思わざるを得ません。 かくして、江戸時代の街道はその姿を今日に残し、歴史的遺産として地域の変化を私たちに教えてくれています。早くから道路整備が進 められていたら、旧街道は各地で姿を消していたかも知れません。歴史の皮肉がここにも見られるように思います。 |

| 旧街道が幹線道路であった戦前の様子 | 《 昭和9年発行の地図 》 | |

|

||

| 1/5万都市近郊図「大阪近郊」(明治41年測図 昭和5年第2回修正測図 同7年要部修正測図 昭和9年3月発行 陸地測量部)より切り抜き ※1 上記地形図に彩色加工を施し、旧街道名称を追加。 ※2 旧街道は長尾街道・東高野街道・竹内街道・古市街道・巡礼街道を彩色表示し、竹内街道のバイパス線の部分は別色で表示。 ※3 古市街道は、「旧ルート」が本来の街道であったが、大和川の大正橋ができた後は北へ直進するルートが中心となっていった。 ※4 巡礼街道の竹内街道バイパス線以北の西ルートは、この地図の段階ではまだ道筋が表示されているが、表示の道路記号は「小径 ・道幅1m未満」なので、かつての街道もあぜ道程度になっていたと思われる。 ※5 この頃、この地域では市制を施行した所は無く、町と村であった。藤井寺も昭和3年に町制を施行したばかりであった。 |

||