| ◆◆◆◆ 府道189号・道明寺停車場線 ◆◆◆◆ |

| 大阪府道189号・道明寺(どうみょうじ)停車場線 《総延長》約620m 《起点》大阪府藤井寺市道明寺1丁目 道明寺停車場(駅) 《終点》大阪府藤井寺市道明寺1丁目 道明寺交差点(国道旧170号との交点) 幅員:5m ~ 10m(歩道・歩行帯を含む) 認定告示:1959(昭和34)年12月1日(大阪府告示第七百十四号) |

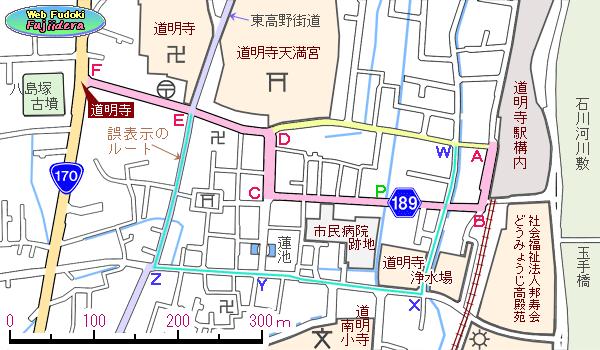

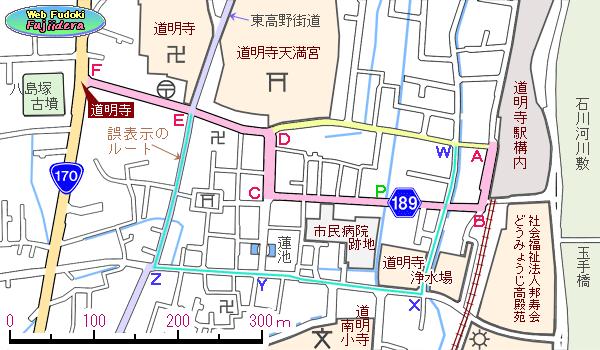

| 駅と国道をつなぐ府道 「府道189号道明寺停車場線」は、①図で表示し ているように、近畿日本鉄道南大阪線の道明寺駅と 西方で南北に通る国道旧170号とをつなぐ役目とし て府道に認定されています。起点はA地点で終点が F地点です。短い延長ながら、途中で3ヵ所折れ曲 がるという特徴ある形を見せています。 実は、この府道189号のルートを誤って表示して いる地図サイトや市販地図などがあります。道路地 図のトップメーカーである昭文社の発行する道路地 図帳や市街地図では、数年前までは府道189号のル ートがすべて誤って表示されていました。私は藤井 寺市の交通図を制作しようと調べていてそのことに 気づきました。市役所の道路担当部署で確かめたう えで、昭文社にメールで指摘し、修正を要請しまし た。すると、各地図を次に改訂する時に順次修正し ていく旨の返信がありました。数ヶ月が経った頃に 書店で最新版の道路地図帳を見ると、しっかりと正 しいルートの府道189号が表示されていました。以 後、同社の地図では順次修正が行われています。 |

① 府道189号道明寺停車場線と周辺の道路 | |

|

||

| ■ 府道189号道明寺停車場線 ■ 国道旧170号 ■ 市道道明寺40号線 道明寺駅は保線基地にもなっており、構内には多くの引込線や停留線がある。 (2024年12月作成) |

||

| ネット上の地図サイトを見ると、2024年までは誤表示されているサイトがいくつもあり、「Yahoo!マップ」だけが正しいルートで表示 されていました。2025年秋の時点では、「Mapion」「MapFan」は正しいルートに修正されており、「Googleマップ」だけは誤表示が続 いています。ゼンリンの「いつもNAVI」は都道府県道の種別表示そのものががありません。 誤表示されているサイトでは、①図のW-X-Z-E-Fのルートで府道189号が表示されています。この内、W-X-Z-Eの部分 (―)が誤表示です。上記の三つのサイトがまったく同じ誤表示になっていたのは、基にした地図データが共通しているからと思われます。 国土地理院サイトの「地図・空中写真閲覧サービス」で閲覧できる地形図の「標準地図」では、第3レベル以下の縮尺にすると高速道路 ・国道・都道府県道がカラー表示されます。これを見ると、やはり府道189号のルートは誤表示されています。しかも、W-Xの部分は、 A-Bから線路沿いに南下する細い道路になっています。上記の地図サイトの例よりもひどい誤表示です。日本国土の地図の大元であるは ずの国土地理院地図でこのように誤表示されたことが、多くの地図サイトや地図メーカーの誤表示につながったと推測されます。これらの 誤表示された地図については、早々に正しいルートへの修正が望まれます。 |

||

| これが府道? 「藤井寺市を通る主要道路と鉄道路線」のページでも取り上げましたが、この道路を初めて通った人の多くは、「えっ、これが府道?」 と驚くことでしょう。また、何度も通っている人でも、「あの道路は府道だったのか!」と驚かれる場合が多いことでしょう。この“驚き” には、いくつかの内容があります。分けて紹介していきます。 《驚き その1》 まず道路の幅が挙げられます。同じ藤井寺市内の府道でも、12号堺大和高田線や31号堺羽曳野線を見慣れている人にし てみると、この189号はとても府道とは思えない道幅です。センターラインなどはどこにも無く、中でもB-Cの区間は大型車の通行が規 制されているような道幅です(写真④)。そうかと思えば、中間のC-Dの区間だけが他の区間よりも広いのです(写真③)。つまり、道路幅 が全体に狭くて、しかも区間によってバラバラなのです。これは、府道189号道明寺停車場線が、1本の府道として計画され一度に建設され たものではないことに起因しています。その経過を示す府道189号の成り立ちについては後述します。 参考までに、各区間の道路幅員を紹介しておきます。比較用に近くの国道・府道の数値も載せておきます。 |

||

|

||

| ※ 幅員の数値は「Yahoo!マップ」の距離計測機能による概則値。幅員には歩道及び側溝を暗渠化した歩道等を含む。 A-B区間は、開設以降の後の時代に改修・拡幅されているので除外。 |

|

|

|

||

| ② 府道189号(F地点から東を見る) E地点までのこの区間が最も後に造られた。 2025(令和7)年1月 |

③ 府道189号(C地点から北を見る) 突き当たりがD地点で、道明寺天満宮の 神門に上がる階段。 2025(令和7)年8月 |

④ 府道189号(C地点から東を見る) 突き当たりがB地点。この区間は大型車の 通行は規制されている。 2025(令和7)年1月 |

| 道明寺停車場線の成り立ち ⑥図は1898(明治31)年発行の地形図で、旧道明寺村周辺の様子です。実は、この年に道明寺村に河陽鉄道が開通して道明寺駅が開業して いるのですが、この地図はそれまでの調査に基づいて製作されているので、鉄道路線や駅はまだ表示されていません。この地図を見ると、 道明寺駅が造られた場所は一面の水田地帯であったことがわかります。駅の場所は道明寺村の集落からはかなり離れています。もちろん、 その間を結ぶ道路などありません。①図と対比してみると、東高野街道につながるX-Y-Zの道と、水路沿いのW-Xの道の存在が認めら れます。また、少しわかりにくいのですが、Y-Dの道と、D-Eの道も当時から存在していたことがわかります。これらの道は明治時代 以前からあったものですが、その一部が道明寺停車場線に利用されていることもわかります。 |

tetsudo.eki/domyoji-eki/m-rikusoku-m31.png) |

tetsudo.eki/domyoji-eki/m-rikusoku-s4.png) |

|

| ⑥ 道明寺駅ができる前の道明寺村の様子 明治31年発行地図より 道明寺駅の造られた場所が一面の水田地帯であったことがよく わかる。当時の道明寺村集落からはかなり村はずれであった。 『明治31年発行2万分の1地形図-国分村』(陸地測量部)より 彩色・色文字入れ等、一部加工。 |

⑦ 道明寺-大阪阿部野橋間開業後の様子 昭和4年発行地図より 駅前に小集落や数軒の家屋が見られる。現在の府道189号の一部と なる新しい道路が集落との間にできている。 『昭和4年発行2万5千分の1地形図-古市』(陸地測量部)より 彩色・色文字入れ等、一部加工。 |

| ⑦図は1929(昭和4)年発行の地形図です。現在の国道旧170号はまだできていませんが、鉄道は道明寺-大阪阿部野橋の路線も開業して います。この地域に鉄道が最初に開通したのは1898(明治31)年3月でした。当初の河陽鉄道は3駅を結ぶ路線でした。古市駅(古市村)、道 明寺駅(道明寺村)、柏原駅(柏原村)の3駅です。それぞれ、所在する村の名前が付けられています。「道明寺駅」も寺の名称を付けたので はなく、村の名前を表しています。村に鉄道が通ったのはよいものの、駅の場所は村はずれで石川の堤防の下です。駅と集落の間は田んぼ ばかりなので、ここを行き来する道路が必要です。そうして造られたのがA-B-Cの逆L字形の新しい道です。新しい道と言っても、道 幅は荷馬車がすれ違える程度で江戸時代の街道と同じようなものでした。現在のような自動車社会の到来は想像できていなかったのです。 この新しい道は駅から真っ直ぐに西に向かうのではなく、いったん南に行ってから曲がって集落に入っています。これは、当時の集落の 中心部と駅を結ぶためだったと思われます。このA-B-Cの道が、昔からあるC-D-Eの道と接続したことで、駅から東高野街道まで の連絡ルートができました。この内、C-Dの部分(写真③)は、もともとは昔の道明寺の境内だった場所です。この部分が府道189号の他 の部分よりも広いのはそのためです。 |

|||||||||||||||||||||||||

| 江戸時代前期までの道明寺は、Y~Dをはさむ一 帯に伽藍が存在する境内でしたが、江戸時代中期の 正徳6(1716)年に石川の氾濫による大洪水で境内の 堂社がすべて壊滅しました。その後、元の境内地よ りも高い境内北部の国府台地の一部であった丘の上 (現道明寺天満宮境内地)に移転・再建され、C-D の部分は境外参道になりました。当時の道明寺の中 門が現在の道明寺天満宮の神門です。その頃の道明 寺南大門はC地点と蓮池の中間にありました。昭和 時代まで存在して重要文化財に指定されていました が、自動車事故で損壊してしまい、現在は道路面に その位置だけが表示されています。江戸時代後期の 道明寺境内の様子は、当時の絵図で見ることができ ます。 このようにして、A-B-C-D-Eという道明 寺駅~東高野街道の現在の府道189号に近いルート が出来上がりました。今まで東高野街道の方から入 って来るのが普通だった参詣路ですが、新たに道明 |

|

||||||||||||||||||||||||

| ① 府道189号道明寺停車場線と周辺の道路《 再掲 》 ■ 府道189号道明寺停車場線 ■ 国道旧170号 ■ 市道道明寺40号線 |

|||||||||||||||||||||||||

| 寺駅-道明寺天満宮という、鉄道利用者の参詣ルートが誕生しました。大阪市内=天王寺駅=柏原駅=道明寺駅というルートで、大阪市内か ら鉄道を利用した参詣客を迎えられるようになりました。その後、さらにE-Fの道路ができて、現在の府道189号ルートが完成します。 E-Fの部分は、1938(昭和13)年に開通した府道柏原富田林線(現国道旧170号)に接続する道路として建設されました。そして、戦後の 1959(昭和34)年、このルートは道路法第7条第1項第5号に基づいて「府道道明寺停車場線」に認定されました。 300年以上の時代の隔たりの中で、それぞれの時代の地域事情に合わせて造られた道路が、現代に至って1本の府道として認定され、新 たな道路名が与えられたわけです。以上のような経過で、ムダに南回りしているように見えるこの府道は誕生したのです。説明が少々煩雑 になってしまったので、次のような表にまとめてみました。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 新しい参詣ルート-「市道道明寺40号線」 ①図を見ると、A-D-Fのルートが駅から国道までの最短距離なので、これを府道にすればよいと思えるのですが、A-W-Dの道 路は道明寺停車場線が府道認定された時よりも後に認定された新しい市道なのです。この道路は「市道道明寺40号線」という認定名です が、造られたのは昭和38年頃と思われます。1961(昭和36)年5月国土地理院撮影の空中写真では、W-Dの場所に道路らしきものは見ら れません。A-Wの区間にだけ細い道路が見られます。3年後の1964(昭和39)年5月撮影の写真にはこの40号線が写っており、沿道には 後に商店や住宅となる造成地も見られます。このことから、市道道明寺40号線の建設は昭和38年頃だと推測されます。 |

||

| この市道の駅寄り側2/3ほどの区間は、道明寺駅前商店街を形成していますが、道幅の狭 い通りになっています。西側の水路の所から東行き一方通行になっていますが、車で通るのは 気が引けるような狭さです。特に、市道が開通する以前からあったA-W区間は幅員が3m しかありません。市道開設の時にも拡幅されることが無かったものと思われます。新たに造ら れたW-Dの区間も幅員は4~5mです。 市道が造られた昭和38年頃というのは高度経済成長の真っ只中で、急速に自動車社会に変 わりつつあった時期です。その最中に造られた道路としては、不思議としか言いようのない狭 さです。自動車通行を前提に設計されたのではなく、道明寺や道明寺天満宮の参詣のために道 明寺駅から歩く人々を念頭に置いて造った道路ではないか、としか考えられないような構造で す。なぜなら、自動車通行のためにはすでに府道道明寺停車場線があったからです。そもそも、 初めから公道として計画・建設されたものだったのか、という疑問さえ浮かんできます。 ともあれ、市道道明寺40号線は今では、多くの人に道明寺駅と道明寺・道明寺天満宮を結 |

|

|

| ⑧ 道明寺駅前の商店街(西より) 2025(令和7)年1月 中央の水路からW地点までの部分を見ている。 |

||

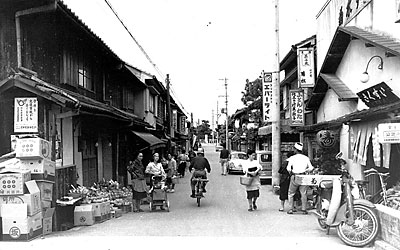

| ぶメインルートだと思われており、駅に近い場所として商店が連なりました。小規模ながら、駅前商店街として地元の人々に利用されてい ます。他地域から訪れた参詣客には、今では珍しい“昔なつかし小さな商店街”として興味を持たれるようです。そのような道明寺駅前商 店街ですが、実は、この市道の開通以前にこの地域で主に商店があったのは別の場所でした。 以前のメインルート 写真⑨・⑩は、どちらも①図のP地点を流れる水路の梅ヶ枝橋から西側を撮影したものです。府道189号道明寺停車場線の真ん中近くの 場所です。市道道明寺40号線に現在のような商店街が形成されるまでは、道明寺駅近くで商店が並んでいる場所は道明寺駅前のA-B区 間とこの写真⑨の通りの2ヵ所でした。この通りが道明寺駅と道明寺地区集落を結ぶメインルートだったのです。写真⑨は当時の様子を見 ることのできる貴重な1枚だと思います。このような街角の日常の様子を何かのついでに撮影したような写真は意外と少ないものです。フ ィルム写真時代にあっては、1本のフィルムで撮れる枚数は決まっており、現像代やプリント代もけっこうな負担だったのです。 |

||

|

|

|

| ⑨ 道明寺停車場線の商店(東より) 藤井寺市サイト『ふじいでら再発見展示コーナー新設 プロジェクト』ページより 1965(昭和40)年頃と思われる |

⑩ 現在の様子(東より) 2025(令和7)年1月 並んでいた多くの商店が姿を消している。この通りの 南側(写真の左側)に市立藤井寺市民病院の跡地がある。 |

|

| いずれもP地点の水路に架かる梅ヶ枝橋から西を見た様子 | ||

| 写真⑨が撮影されたのは、昭和40(1965)年か41年の頃ではないかと推測されます。写真を拡大してみると、時期を推測するいくつかの手 掛かりが見られます。写真右下のバイク「スーパーカブ」は、1958年に本田技研工業株式会社が生産開始したもので、オートクラッチ式の 原付バイクとしてたちまち人気となり、商店の配達や新聞配達などで広く利用されるようになりました。写真の車種は各部の形状や色調か ら1960年発売開始の「スーパーカブ C102」モデルと思われ、1960年代前半の製品だと推測できます。 写真中央付近に見える軽自動車「スバル 360」は、同じく1958年に富士重工業株式会社(現株式会社SUBARU)が生産開始した軽自動車で、 マイカーブームの先駆けとなる大衆車として人気を得ました。写真のモデルはフロント部分の形状から、やはり1960年代初めのモデルだと 推測されます。 電柱の後ろには「ブリヂストン・エバーライト」の看板が見えます。「エバーライト」は、ブリヂストンタイヤ株式会社(現株式会社ブリ ヂストン)が1960年に生産を開始したウレタンフォームのマットレスです。取扱店である街のふとん店にこの看板が掲げられるようになった のは、その数年後のことと思われます。さらに時期を絞り込むのに大きな手掛かりとなったのは、写真左端のポスター看板です。 写真左端の段ボール箱の上に見えるのは交通安全のポスター看板で、縦書きの文字は『子供を交通事故から守りましょう 羽曳野警察署 羽曳野交通安全協会』となっています。その下の横書き文字は看板の提供者(寄贈者)で、『藤井寺自動車教習所』とあります。藤井寺自 動車教習所は昭和39(1964)年に開業(2024年9月閉所)しているので、看板が掲示されたのは早くともその1,2年後ではないかと推測しまし た。以上の手掛かりから、私は昭和40,41年頃の写真ではないかと推察しました。買い物かごを提げた姿も、スーパーマーケットが登場す る前の時代の様子を映し出しています。 この時期の時代背景を挙げると、昭和39(1964)年は「東海道新幹線開通、第18回オリンピック東京大会開催」があり、昭和40(1965)年は 「名神高速道路開通、日韓国交回復」がありました。さらに、昭和41(1966)年は「日本の人口が1億人を突破」という年でした。藤井寺市 域を振り返ると、昭和41(1966)年11月1日、当時の美陵(みささぎ)町が市制を施行して「藤井寺市」が誕生しています。 なお、写真右側の寿司店「菊水」はこの後、店舗拡大・業態転換され、大小宴会場を備えた「割烹・新菊水」を開業されました。平成時 代の終わり近くには、現在のような駐車場などに変わっています。 2ヵ所のミニ商店街 市道道明寺40号線が開通して商店街ができるまで、道明寺駅周辺の商店の並びは駅前のA-B区間と写真⑨の通りの2ヵ所がありました。 駅前商店街ができる時、普通は駅に近い方から順に商店が並んで次第に延びていくものですが、道明寺駅周辺の場合は少し離れた2ヵ所に 分かれていました。A-B区間とは離れた写真⑨の通りに商店が並んだ理由としては、主に二つのことが考えられます。 駅のすぐ近くでよく見られる歓楽街とは違って、日常生活に関わる商店の場合は、利用者の居住地である集落の近くの方が便利です。当 時の道明寺地区の一般住宅の多くは、C-D区間西側の東高野街道をはさんだ地域に集中していました。少しでも近い写真⑨の通りの方が 便利なのは言うまでもありません。 もう一つのもっと大きな理由として考えられるのが、「道明寺病院」の存在です。①図にあるように、P-C通りの南側には「市立藤井 寺市民病院(2024年3月閉院)」がありました。この病院は1950(昭和25)年に「道明寺村国民健康保険直営道明寺病院」として開設され、写真 ⑨の頃は「美陵町国保道明寺病院(後に藤井寺市国保道明寺病院)」でした。当時の敷地は①図の跡地よりも小さいもので、当時はその敷地 のすぐ東側に羽曳野警察署の「道明寺駐在所(1968年廃止)」がありました。公立病院と駐在所という公的機関が在ったことで、自然とこの 通りに商店が並ぶことになったと思われます。道明寺駅で降りて病院に向かう人は、必ずP地点を通ります。この場所にある商店は、集落 の居住者と病院の利用者の両方に利用してもらえることになります。 このように病院前の通りにできたミニ商店街でしたが、市道道明寺40号線に商店街が形成されると、利用者の足は店舗の種類や数の多い 新しい商店街に向かうことになりました。また、この時期の数年後には、藤井寺市内にも大型スーパーマーケットが誕生し、消費者の買い 物動向にも変化が現れてくることになります。写真⑨の通りも次第に変わっていき、写真⑩のように建物の多くは建て替えられています。 |

| この一対の常夜燈は? 写真⑪は、①図にあるB地点の曲がり角で、西に向かう道の入り口です。両側に立っ ているのは「常夜燈(じょうやとう)」です。石燈籠の一種で、現代の街路灯の役目をしたもので す。文字通り「常夜の燈り(あかり)」、つまり一晩中ともしておく燈りです。寺や神社の境 内で見かける燈籠は決まった祭礼の時にだけ点灯されますが、常夜燈はその役目からし てほぼ毎夜点灯されます。毎日灯明皿の油をセットし点灯する作業が必要です。そのた め、一定以上の高さの常夜燈には作業時の昇降のための石段が横側や後ろ側に設けられ ています。写真の右基の常夜燈も右横(後ろ)に3段の石段が付いているのがわかります。 常夜燈は、もともとは寺や神社で一晩中燈りをともし続けるための灯籠でしたが、近 世になると街道の要所や港にも設置されるようになりました。江戸時代後期になって、 灯明油の原料である菜種の生産が盛んになると、寄進による設置もあって常夜燈が各地 で増えていきました。現在見られる常夜燈の多くが江戸時代に建てられています。 |

|

|

| ⑪ 府道189号の常夜燈(北東より) B地点から西へ進む入り口にある。以前は常夜燈の 向こうに石鳥居が立っていた。 2025(令和7)年1月 |

||

| 常夜燈については、私も何となくそのようなものと思っていたので、写真⑪の常夜燈を初めて見た時、てっきり江戸時代に建てられたも のと思い込んでいました。道明寺にお参りする道の入り口に設置された燈りなのだと。その時に少しだけ疑問に思っていたのが、「わざわ ざ南側に遠回りして道明寺に行く参詣路になっているのはなぜ?」ということです。しかし、そのことを深く追究して調べることもなく、 数十年が過ぎていました。よくよく考えてみれば、江戸時代にこの道に常夜燈が建てられているはずがありません。明治31(1898)年にこの 地域に初めて鉄道が通り、道明寺駅(道明寺停車場)が開業しました。写真の189号の道は、この時に駅の位置に合わせて造られた新しい道 です。つまり江戸時代には無かった道です。そこに江戸時代に常夜燈が建てられることなどあり得ません。なぜこんな簡単なことに気づか なかったのだろう、と思いました。「常夜燈」という見かけの光景を先入観を持って捉えてしまっていたのです。 新道路開設の後に設置された常夜燈 写真⑪の常夜燈の設置時期は、右基燈籠の竿石(さおいし)の裏面(写真右面)に彫られており、『明治三十四年十一月建之』とあります。鉄道 開通の3年半後となる1901年11月に建てられた常夜燈でした。鉄道が通るまでこの辺りは一面の水田地帯でした。道明寺駅と西側の集落を 結ぶ道路はできましたが、道の周りはまだ水田のままです。夜間は真っ暗だったことでしょう。この地域に初めて電灯線が引かれたのは大 正6(1917)年のことです。 気にかけた有志の人々が、左右一対の常夜燈を寄進されたものと思われますが、もともとは道明寺天満宮に寄進されたものとも考えられ ます。左右一対の常夜燈は、寺社の入り口や広い境内の参道の両側などに建てられるのが一般的で、街道の場合は、よほど広い道路でもな ければ多くの場合は1基だけ単独で設置されています。その点で、ここの常夜燈は少しばかり変則的なものに見受けられますが、おそらく は、この場所から道明寺天満宮への参詣道路が始まると考えて、その入り口に常夜燈を建てたものでしょう。 両側の常夜燈の火袋の部分には天満宮の神紋である梅鉢紋が彫られており、竿石の正面(内側)には『天満宮』と大きく彫られています。 街道に建てられる常夜燈は、普通は「常夜燈」と彫られていることが多く、正面に寺社名が入っているのは少数です。寄進先が天満宮であ ることを明示したかったのか、或いは、この場所が事実上の新しい参道入り口であると示したかったのか、想像は様々に巡ります。 なお、この当時、「道明寺天満宮」というのは通称で、正式な神社名は「土師(はじ)神社」でした。明治新政府による神仏分離令(判然令)が 出され、寺の名前が入った「道明寺天満宮」は公式には使えなくなっていました。『天満宮』とだけ彫られていたのもそのためと思われま す。神門前の石段脇にある戦時中に建てられた社号標も『天満宮』です。正式名称が「道明寺天満宮」となったのは戦後の1952(昭和27)年 のことですが、それ以前にも一般には習慣的に「道明寺天満宮」と呼ばれていたようです。 台石上段の正面には、両方とも『大阪』とこれも大文字が彫られています。「大坂」ではないことからも、江戸時代ではないことがわか ります。台石中段の正面には多くの個人名などが彫られています。読みにくいのですが、『藤井寺市史第十巻史料編八下』の「金石文-石 造物-石燈籠」の項に掲載されている内容を紹介します。右基は『(縦書きの右から)尾崎伊三郎 鈴木作兵衛 織田八重 京谷庄吉 藤木 せい 発起人 栗山善兵衛 同 太田宗助 (左面)周旋人 当村 梅廼家定助 石工 平野郷町石定 同 誉田 石市』です。また、左基の中段正面は 次のようになっています。『小梅佐七 竹原友三郎 鎌田栄続堂 太田卯兵衛 太田たか 発起人 太田宗助 同 栗山善兵衛』。周旋人や石 工を除いた人たちが寄進の出資者だと思われます。 写真⑪で、左基の常夜燈の右側に1本の低い標石が見えます。これも寄進と同時に設置されたもので、次のような文字が入っています。 『(正面)永代油料 軍事公債金額壱百圓 (裏面)同年同月』。「永代油料」というのは、常夜燈の寄進者が将来の維持費として多額の燈明 料も一緒に寄贈したもので、江戸時代からの慣習だったようです。寄進者としては、「常夜燈製作費+設置工事費+永代油料」の総額を出 資することになるわけで、けっこう多額の負担になったそうです。したがって、誰でも寄進できるわけではなく、資金力のある富裕商人や 写真のような共同出資による寄進、或いは信仰結社である「講」などが中心だったようです。「軍事公債金額壱百圓」とは、当時発行され ていた国債の一種「軍事公債」の百円分を寄贈した、ということです。「明治34年11月」という時期は、日露戦争開戦の2年3ヵ月ほど前 で、あるかも知れない日露対決に備えて日本が軍備増強に邁進していた時期ですが、寄贈された「軍事公債」はその前の日清戦争時に発行 されたものかも知れません。それにしても、当時の「百円」はけっこうな多額だったと思われます。 |

||

| かつて立っていた鳥居 以上の内容が、常夜燈や史料を調べてみてわかったことなのですが、その後にわかったこと がもう1件ありました。この常夜燈の設置から4年余り後の明治39(1906)年、すぐ近くに石鳥 居が建てられています。常夜燈から17,8mほど西の位置で、写真⑪の電柱の真後ろ辺りに鳥居 の南側の柱が立っていたようです。現在はその鳥居はもうありませんが、道路面にはスッパリ と切断された花崗岩の柱が見えています。引き抜く方が大変なので、切断して撤去されたもの でしょう。平成20(2008)年頃までには撤去されたようです。それ以前に藤井寺市が作成した管 内地図では、この位置に鳥居の地図記号が記載されています。Googleマップの2010年ストリー トビューを見ると、すでに鳥居の姿は無くなっています。 |

|

|

| ⑫ 道路面に残る鳥居の柱跡(東より) (左)南側の柱跡 (右)北側の柱跡 2025(令和7)年4月 |

||

| この鳥居については、私にははっきりとした記憶がありません。何しろ、この場所を通るのは数年に一度あるかどうかという程度でした から。この場所に鳥居の立っていた光景がぼんやりと浮かんでくる程度です。車両の通行事情などから撤去されたものと思われます。柱の 間隔から考えても高さはそんなになかったようです。鳥居を建てた時代には、車高の高いトラックが行き来するようなことは想像すらされ ていなかったことでしょう。 『藤井寺市史第十巻史料編八下』に掲載されている記録を見ると、鳥居裏面の文字は次のようになっています。『(右)明治三十九年三月 社司南坊城良興 大阪市 白山善五郎 竹原友三郎 (左)大阪市 和泉金兵衛 平田幾松 竹原両替店中 石工 天満石○ 筆者 湯川梧窓』 これらの内容からすると、鳥居は土師神社(現道明寺天満宮)と何人かの寄進者が協同で建てたものと思われます。南坊城良興氏は当時の 土師神社宮司です。この場所に常夜燈と鳥居がセットのように存在していることから、この道路が土師神社への参道という位置付けであっ たことがわかります。上記で、街道に一対で立つ常夜燈が珍しいことを述べましたが、参道という前提ならうなづけます。常夜燈に『天満 宮』と彫られていたこともしかりです。天満宮(土師神社)へ向かう参詣者にとっては、この常夜燈の場所が参道の入り口であったわけです。 現在の府道189号のうち、B-Cの部分は、停車場と村の中心地を結ぶだけではなく、新しく誕生した天満宮参道でもあったのです。 今回の調査ついでに調べてみましたが、藤井寺市域で明治時代になって寺社境内以外に設置された常夜燈がもう1ヵ所ありました。道明 寺1丁目で土師ノ里八幡神社の南方約70mの道路脇に立つ1基の常夜燈です。竿石の右横面に『明治三拾五年五月建之』とあり、正面には 『大神宮』、台石には『講中』の大きな文字があります。「常夜燈」の文字はありませんが、形状や用途からして間違いなく常夜燈でしょう。 文字の内容からは、伊勢講の人々による寄進で設置されたことが推測されます。なお、さすがに電灯の利用が始まった大正時代以降に設置 された常夜燈はありませんでした。電灯による街路灯に移っていく、時代の変わり目だったのでしょう。「常夜燈」は今や文化遺産です。 |

||

| 「府道189号道明寺停車場線」が通る地域では、長い歴史の中で様々な変化があり、その中で「府道」となる道路が形づくられてきまし た。このページで紹介してきたそれらの移り変わりや関連事項を簡単な年表形式にまとめてみました。 |

|

|

| 時代 | 和暦年 | 西暦年・月 | おもなできごとや状況 |

| 古 代 | 土師氏の根拠地の土師郷(現在の道明寺周辺地域)に土師氏の氏神が祀られる(土師神社)。 | ||

| 推古 12 | 604. | 土師八島(はじのやしま)が提供した屋敷地に氏寺として土師寺(古代道明寺伽藍)が建立される。 | |

| 神仏習合が進み、土師神社が土師寺と一体化する。 10世紀末以降には菅原道真を天神として祀る天満社が土師神社に創建される。 土師寺が「道明寺」に改称される。 |

|||

| 都(京)から高野山へ詣でる参詣路の一つとして東高野街道が成立する。 |

|||

| 近 世 | 道明寺に対して織田信長・豊臣秀吉・徳川幕府から寺領安堵の朱印状が与えられる。 道明寺は道明寺村(現在の藤井寺市道明寺のほぼ地区全域)全域を寺領とした。 |

||

| 正徳 6 | 1716. 6 | 石川の氾濫による大洪水で道明寺境内の伽藍がすべて壊滅してしまう。 |

|

| 享保 9 | 1724. | 境内北部の丘の上(現道明寺天満宮境内地 もともと天満社があった場所)に道明寺が移転し、 再建が完成する。 |

|

| C-D区間は境外参道に、D-E区間は寺内(町)道路となる。 | |||

| 近 代 | 明治 5 | 1872. 6 | 道明寺に対して神仏分離令が通達される。境内の天満宮が土師神社(現道明寺天満宮)に改称 され、境内地の大部分を引き継ぐ。 |

| 明治 6 | 1873. 9 | 道明寺が土師神社と分離され、境内西側の現在地に移転する。 | |

| 明治 22 | 1889. 4 | 大井村・北條村・船橋村・国府(こう)村・道明寺村が合併して「道明寺村」となる。 | |

| 明治 23 | 1890. 3 | 道明寺村と沢田村が合併して「道明寺村(後に道明寺町)」となる。 |

|

| 明治 31 | 1898. 3 | 河陽鉄道(後に河南鉄道→大阪鉄道)の柏原-古市間が開通し、道明寺駅が開業する。 | |

| A-B-C区間の道ができる。これにより、A-B-C-D-Eのルートができあがる。 | |||

| 明治 34 | 1901.11 | 新しい道路のB地点に、寄進によって左右一対の常夜燈が設置される。 | |

| 明治 39 | 1906. 3 | 常夜燈の西側に石鳥居が建てられる。(現在は撤去されている) | |

| 大正 6 | 1917. | 道明寺村で初めて電灯線が引かれる(沢田・林・古室(こむろ)・道明寺・国府の地区 他地区は翌7年)。 | |

| 大正 11 | 1922. 4 | 大阪鉄道(近畿日本鉄道の前々身会社)の道明寺-布忍間が開通し、藤井寺駅が開業する。 | |

| 大正 12 | 1923. 4 | 布忍-大阪天王寺(現大阪阿部野橋駅)間が開通、道明寺-大阪天王寺間が電化される。 新しい本線ができ、道明寺-柏原間は支線化する。 |

|

| 現 代 | 昭和 13 | 1938. 2 | 府道柏原富田林線(現国道旧170号)と河内橋(大和川)ができる。 |

| E-F区間の道路が造られ、A-B-C-D-E-F のルートが完成する。 | |||

| 昭和 25 | 1950.11 | 道明寺村国民健康保険直営道明寺病院(後に市立藤井寺市民病院)が、P-C区間道路の南側 に開院する〔2024(令和6)年3月31日閉院〕。 |

|

| 昭和 27 | 1952. | 土師神社が道明寺天満宮に改称される。 | |

| 昭和 30 | 1955. 7 | 古市警察署(後移管 →柏原署→羽曳野署)の道明寺警部補派出所(後 道明寺駐在所)が設置 される。〔1968(昭和43)年6月廃止〕 |

|

| 昭和 34 | 1959.12 | A~Fの区間が「府道道明寺停車場線」に認定される。後に「府道189号」の番号付与。 | |

| 昭和 38頃 | 1963 頃 | A-W-Dの現市道道明寺40号線が開通する(当時町道)。その後、商店街が形成されていく。 |

bunkazai/4)kaido/2)higashikoya-kaido/8443-2025.4.12.jpg)