| ◆◆◆◆ 府道186号・大阪羽曳野線 ◆◆◆◆ |

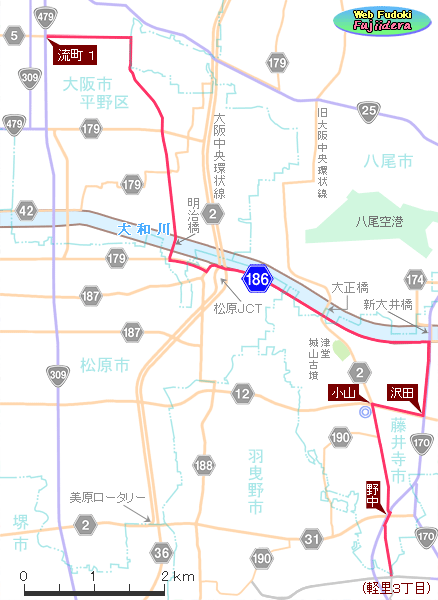

| 大阪府道186号・大阪羽曳野(はびきの)線 《延長》12.6km(地図計測) 《起 点》大阪府大阪市平野区流町(ながれまち)1交差点(国道479号との交点) 《終 点》大阪府羽曳野市軽里(かるさと)3丁目(羽曳野市道との交差点) 《通過市》大阪市平野区・松原市・藤井寺市・羽曳野市 (地図上では八尾市域も通過) 幅員:(市域内)6m ~ 11m(歩道・歩行帯を含む) 開通:1938(昭和13)年 府道・古市大阪線として開通 認定:1959(昭和34)年 「一般府道・大阪羽曳野線」(昭和34年12月1日大阪府告示第714号) |

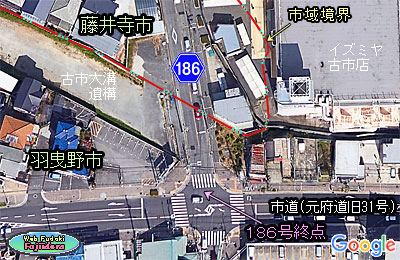

| わかりにくい経路 府道186号については、紹介しておきたい事項がいくつかありますが、 何よりもまず、そのわかりづらい経路が挙げられます。実際に府道186号 を車で走っていても、「186」の府道番号標識をまったく見ない区間もあ ります。国道や他の府道と重複する区間があり、その場合は国道や上級番 号府道の番号が標示されるため、186号かどうかはわからないのです。 右の地図でわかるように、経路も素直な進み方をしていないことが余計 にわかりづらくしています。藤井寺市内の新大井橋-沢田間は国道170号 (大阪外環状線)と、沢田-小山間は府道12号とそれぞれ重複しており、 しかもコの字形に折れ曲がる経路となっているのです。この区間は、一般 的な道路地図やWebの地図サイトなどで見ても、府道186号は表示されて いません。地図上では途中で消えてしまっているのです。 現在の府道186号の起点は大阪市平野区の流町1交差点です。東へ進み 南下して明治橋で大和川を渡ります。大和川左岸(南岸)の堤防道路を東へ 進んで藤井寺市内に入ると、新大井橋南詰で国道170号に合流し、沢田交 差点から西進して小山交差点まで府道12号と重複します。小山交差点から ほぼ直線に南下すると、終点である羽曳野市軽里3丁目の羽曳野市道に到 達します。 起点と終点-ほとんど通らない羽曳野市 起点の流町1交差点は国道と交差する大きな交差点ですが、終点は市道 と交差する交差点名も無い小さな交差点です。この市道は元は府道の旧31 号でしたが、昭和40年代中頃にバイパスの31号が1kmぐらい北側にでき ており、旧31号は数年前に市道に移管されました。 この終点の交差点については、少しばかり面白い事実があります。府道 の路線名は「大阪羽曳野線」となっていますが、実は羽曳野市域の部分は ほんのわずかな長さなのです。右の①図と写真②でわかるように、藤井寺 市域から羽曳野市域に入ってすぐに終点となっています。拡大地図で見る と、市の境界線から終点地点まではわずか25mほどです。それでも、終点 の場所そのものは羽曳野市域なので、自治体名で表す路線名は「大阪羽曳 野線」となるわけです。珍しいケースと言えるでしょう。 元は大阪-古市間 府道186号大阪羽曳野線の藤井寺市域部分が開通したのは1938(昭和13) 年のことでした。同じ年に、藤井寺市域の東部(当時道明寺村)を南北に縦 断する産業道路(府道柏原富田林線 現国道旧170号)も開通しています。 大阪羽曳野線の元々の経路は、古くには「古市(ふるいち)大阪線」でした。 起点は古市町(当時)で終点が大阪市だったことがわかります。「古市町」 は合併で「羽曳野市」となる以前の旧々町名です。 ①図を見ると、現在の186号は藤井寺市の小山交差点で府道旧2号に接 続しています。接続と言うよりも、むしろ一続きになっていると見る方が 自然です。つまり、現在の府道旧2号(旧大阪中央環状線)と大阪羽曳野線 は元々1本の府道だったはずです。現在の府道旧2号は、小山交差点から 北上すると大正橋で大和川を渡り、八尾市中心部の太子堂交差点を経て国 道25号に達します。この路線は、「八尾藤井寺線」という呼称も使われて いたようですが、終点が大正橋南詰だったのか、小山だったのかはわかり ません。小山だとすると、大正橋-小山間が古市大阪線と重複していたこ とになります。 |

① 府道186号の経路と接続関係 | |

|

||

| 府道186号と関係するおもな国・府道 2022(令和4)年12月現在 高速道路・鉄道及び、直接の接続関係がない一部の府道は省略。 国道25号は位置把握の参考に表示している。 |

||

|

||

| ② 府道186号終点付近の様子 終点付近には古代の 運河「古市大溝(ふるいちおおみぞ)」の遺構が存在する。 〔GoogleEarth 2020(令和2)年11月24日〕より |

||

| 旧街道をなぞる国道・府道 今日盛んに利用されている幹線道路や主要道路の多くは、近代以前から存在した主要街道やそのバイパスとして造られた道路です。古く からあった街道の存在は、そのルートでの往来がそれだけ重要であったことを示しています。経済活動や領域支配、軍事戦略など、様々な 理由で行き来する必要の高い順に道はできていきます。そうしてできた街道の必要性は、地理的条件が大きく変わっていなければ現代でも さほど変わることはありません。自動車社会になっても、旧街道をなぞるように主要道路が通っているのは、そのためだと考えられます。 近代から現代にかけて、他の多くの地域でそうであったように、藤井寺市域でも旧街道やそのバイパス道路によって幹線道路網が形成さ れてきました。現在の国道をはじめ、主要地方道の府道、そして府道186号は、すべて旧街道のバイパスとして造られた道路です。 |

||

| ◆東高野街道 → バイパス線:府道・旧柏原富田林線 → 府道枚方富田林泉佐野線(国道旧170号と重複) → 国道170号(現旧170号) → バイパス線:主要地方道大阪外環状線 → 国道170号(大阪外環状線) ◆長尾街道(→府道・旧国分堺線) → バイパス線・府道堺大和高田線 → 主要地方道堺大和高田線(現道) = 府道12号 ◆竹内街道(→府道・旧古市堺線) → 府道堺羽曳野線 → バイパス線:主要地方道堺羽曳野線(現道) = 府道31号 ※竹内(たけのうち)街道 ◆古市街道(→府道・旧古市大阪線)→ バイパス線:府道・古市大阪線 → 大阪羽曳野線(旧ルート) → 大阪羽曳野線(現道) = 府道186号 |

||

| 府道大阪羽曳野線は、かつて古市村(現羽曳野市)から平野郷(現大阪市平野区)に至るルートであった「古市街道」に対応するバイパスと して設定されています。古市街道の旧野中村-葛井寺の間は、葛井寺への参詣道である「巡礼街道」と重複していました。古市村や誉田村 (こんだむら 現羽曳野市)、現藤井寺市域の野中村・藤井寺村・岡村・小山村などから最短ルートで平野郷に行ける古市街道は、これらの地域の 経済活動にとっては重要な街道の一つでした。平野郷(平野郷町)は中世から自治環濠都市として栄え、交通の要衝でもありました。江戸時 代中~後期には河内木綿の集積地にもなり、地域の経済活動の拠点でもありました。この平野郷から北西に5kmほど行くと四天王寺に達し ます。古市街道は、古市村や藤井寺村から平野郷を経由して四天王寺参詣や大坂の町に出向く人々にとっては、極めて重要な街道でした。 古市村から平野までは約3里(約12km)ほど。四天王寺も日帰りでお参りできる徒歩圏内だったと思われます。 |

||

|

|

|

| ③ 近鉄南大阪線と交差する府道186号(南より) 府道186号にある唯一の踏切で、「踏切道 藤井寺第2号」。 左に進む府道190号の起点でもある。 2023(令和5)年2月 |

④ 重複する府道12号堺大和高田線(西より) 小山交差点からは東進し、府道12号と重複する。 700m先で国道170号に合流する。 2023(令和5)年2月 |

|

kokudo170/8126-2024.6.14.jpg) |

|

|

| ⑤ 重複する国道170号の沢田-大和川間 (沢田歩道橋より北を見る) 2024(令和6)年6月 藤井寺市内で最も車線の多い部分である。走っている 時に、ここが府道でもあることは全く感じられない。 |

⑥ 大和川左岸堤防を通る府道186号 (新大井橋より西を見る) 2023(令和5)年2月 新大井橋-大正橋間は堤防法面の中腹に府道が通る。 右側に見える道が本来の堤防道路である。 |

|

|

| 変わってきた経路-重複と経路変更 「186号」の府道番号が付けられる前、「大阪羽曳野線」が一般府道として認定されたのは1959(昭和34)年です。すでに「主要地方道堺布 施豊中線」は認定済みだったので、大正橋-小山交差点の区間は大阪羽曳野線と堺布施豊中線が重複することになりました。と言うのも、 当時は大阪外環状線(現国道170号)が開通する10年も前なので、大阪羽曳野線が①図にあるような現行のルートを通ることはできません。 大和川左岸堤防の新大井橋-大正橋間も、当時は自動車通行はできない場所でした。大正橋からは南へ直進するしかなかったのです。 私の記憶では、大和川左岸堤防の新大井橋-大正橋間が自動車道となったのは、大阪外環状線開通から何年も経ってからだったと思うの で、大阪羽曳野線が現在の経路となったのはその後だと思います。私が所蔵する藤井寺市作成の1/10,000藤井寺市地図が何種類かあります が、新大井橋-大正橋間の堤防道路に「府道大阪羽曳野線」と表示されたのは、所蔵地図の中では1997(平成9)年版『藤井寺市全図』から です。平成2年版『藤井寺市管内図』ではまだ表示はなく、大正橋以西の堤防道路にだけ「一般府道大阪羽曳野線」の表示があります。 また、国土地理院の地図検索で見られる空中写真では、平成6年撮影の写真でもまだ堤防道路は自動車道路になっていません。おそらく は、1995~6年(平成7~8年)に新大井橋-大正橋間の堤防道路が大阪羽曳野線の新ルートとして整備されものと思われます。 大正橋-小山交差点間の経路がコの字形の現行ルートに変わったため、2ヵ所も重複区間ができることになり、この道路の経路全体がわ かりにくいものとなってしまいました。大阪府が新大井橋-大正橋間の堤防を自動車道として整備する時、この区間だけを別の府道として 認定するわけにもいかないので、大阪羽曳野線に編入して重複区間を旧2号から外環状線と府道12号に変更した、ということではないでし ょうか。一続きで186号だと思っていたら道路地図では大正橋-小山交差点間に「旧2号」の表示があり、「あれっ?」と疑問に思った直 後には新大井橋-大正橋間の堤防道路に「186号」の表示を見つけます。たいていの人はここで一度は混乱してしまいます。「府道186号 が消えている! 186号は、いったいどんなルートで通っているのだ?」と。 名称変更や新設あり、重複とその変更あり、経路変更ありと、変わるにもほどがあるというものです。次々と新しい道路が建設され、そ れに伴って認定変更や経路変更が生じるのはやむを得ないことなのでしょう。他の地域でも同様のことがいくつもあると思われます。 このような名称変更や経路変更を重ねてきた「府道186号大阪羽曳野線」ですが、堤防道路を走る車の様子を見ていると、かなりの通行 量であることがわかります。それも、トラックの割合がかなり高いようです。「大阪-羽曳野」と名が付いていますが、実際の利用度が高 いのは新大井橋-松原JCT間だと思われます。即ち、大阪外環状線(国道170号)と大阪中央環状線(府道2号)を東西に接続する連絡線の役割 を担っているようです。同様の役割は府道12号や31号にもありますが、堤防を走る186号は新大井橋-松原JCTの間に信号が2ヵ所しか なく、そのことが多くの利用者を呼び込んでいる要因ではないかと思われます。 |

| 府道186号の珍しい歴史-戦争に備えた過去 現在見られる府道186号はごく普通の一般府道です。少々古い時期の建設 ですが、見える姿は何の変哲もない道路です。このありふれた道路に、実は 他の道路で普通には見られない珍しい歴史が潜んでいます。 それは、「戦争に備えた」歴史です。現在藤井寺市内を通る大阪羽曳野線 の一部が、何と、軍用機の滑走路として整備された事実があるのです。「何 で滑走路が?」と多くの人が疑問に思われることでしょう。アメリカのよう に幅の広い直線道路が長く延びるような所ならともかく、何でこんな所で? と疑問に思うのが常識的と言うものでしょう。 写真⑦にその滑走路の位置を示していますが、2本の滑走路が造られまし た(後述)。そもそも、なぜこの場所に滑走路を造ることになったのか、それ について少しばかり説明します。 この写真の範囲外ですが、藤井寺市全体の空中写真を見ると大和川の北に 小型の空港があります。北に隣接する八尾市に所在の「八尾空港」で、国土 交通省が管理する小型飛行機・ヘリコプター専用の空港です。この八尾空港 の歴史と府道大阪羽曳野線の滑走路の歴史とがリンクしているのです。 始まりは民間飛行学校-「陸軍大正飛行場」へ 八尾空港の始まりは民間飛行学校の飛行場でした。1938(昭和13)年6月(開 校年については異説あり)に開校した「阪神飛行学校」で、陸軍第4師団(大 阪)と新聞社の後援を得て民間人や民間企業から資金を集め設立されました。 わずか2年後の1940(昭和15)年8月、飛行場・校舎などの一切が献納という形 で陸軍に譲渡されました。 もともと陸軍には阪神飛行学校を接収・拡張し、防空拠点となる軍専用の 高規格な飛行場にする思惑があったようです。拡張事業の資金は大阪府・大 阪市の予算や民間寄付金が大部分で、基本的には税と寄付金で拡張飛行場を 造り軍に献納するというものでした。この飛行場を拡張するために、周辺の 約260haもの生産性の高い農耕地が国家総動員法によって強制的に買収され たといいます。学校や墓地の移転もありましたが、それらは基本的には村の 事業とされました。軍主導の国策事業の実態です。 用地が数倍に拡張され「陸軍大正飛行場」となりました。名称は飛行場が 当時の中河内郡大正村(現八尾市)に存在したことによります。 防衛省防衛研究所戦史史料の『陸軍飛行場要覧(本土)』によれば、大正飛 行場の規模は次のようなものでした。 「主滑走路:延長1710m×幅80m、副滑走路:延長1300m×幅80m |

|

||

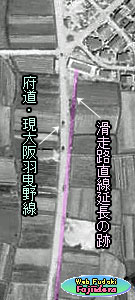

| ⑦ 戦後間もない写真で見る予備滑走路など戦争遺跡 〔米軍撮影 1946(昭和21)年6月6日 国土地理院〕より 着色、文字入れ等、一部加工。 ①②③…駐機場所 ●…陸軍航空廠倉庫 |

|||

| 表層一部コンクリート」という、当時の国内で最大規模かつ高規格な滑走路を備える軍用飛行場となりました。隣接地には「大阪陸軍 航空廠(しょう)」や「大阪陸軍航空補給廠」も造られました。これらの廠への貨物輸送に必要な貨物専用線が関西本線から引かれました。そし て、太平洋戦争の時期には、近隣地域に飛行機や兵器の部品を製造する軍需工場が多く存在しました。このことが、戦後の高度経済成長期 に八尾市に技術力のある中小工場が存在していくことにつながります。 大正飛行場には戦争末期に近い1944(昭和19)年7月、京阪神防空のために編成された陸軍第11飛行師団※の司令部が置かれました。大正飛 行場は、今日私たちが知る八尾空港の位置付けよりもはるかに重要な存在だったのです。 |

|||

| ※ 陸軍第11飛行師団:戦闘部隊は4個飛行戦隊が所属。大正飛行場には飛行第246戦隊が配置された。1個飛行戦隊の基準配備は36機。 飛行場部隊(整備・警備部隊)は6個飛行場大隊が所属。大正飛行場には第246飛行場大隊が配置された。 |

|||

| 大正飛行場は戦後、連合国軍として進駐・占領していた米軍に接収されました。強制収用された農地の一部は返還され、飛行場の規模も 縮小されました。現在の八尾空港の滑走路は1490mと1200mの交差する2本で、大正飛行場の時よりも短くなっています。1952(昭和27) 年に「阪神飛行場」に改称され、民間利用も一部行われました。1954(昭和29)年には米軍の撤収により全面返還され、陸上自衛隊の駐屯地 などにもなります。その後、1956(昭和31)年に「八尾飛行場」に改称、1961(昭和36)年に「第2種空港」に指定され、1967(昭和42)年に「八 尾空港」となりました。現在は、民間航空機のほか、陸上自衛隊や大阪府警察航空隊、大阪市消防局航空隊も使用しており、大阪府中部広 域防災拠点にもなっています。 |

|||

|

|||

| 空襲への対策-攻撃目標となる大正飛行場 太平洋戦争も後半期になると大型爆撃機による日本本土への空襲が行われるようになり、戦争末期に近づくと大阪市内や阪神工業地帯な ど、各地が大きな被害を受けることとなりました。これらは、大型爆撃機の編隊で水平爆撃を行い爆弾や焼夷弾をばらまくものでした。当 初は陸海軍の基地や拠点施設、重要な軍需工場などが攻撃目標でしたが、次第に攻撃が無差別化していきました。いわゆる絨毯(じゅうたん)爆撃 がくくり返されるようになり、多くの民間人犠牲者を出すことになりました。 一方、陸軍施設である大正飛行場も当然攻撃目標となったわけですが、爆撃機による空襲に加えて、本州近海に来襲する米海軍の航空母 艦から発進して来る艦載機による攻撃の恐れもありました。飛行機の生産能力が低下する一方の戦争末期では、保有する戦闘機などを1機 でも多く確保しておくことは極めて重要な課題でした。大正飛行場でもその対策が取られています。 大正飛行場で取られた防空対策とは、単に飛行場を守る警備だけではなく、攻撃目標となる大正飛行場から離れた場所に飛行機や機材を 分散待避させておく、というものです。周辺地域の現藤井寺市・現柏原市・現羽曳野市などに加え、奈良県内の場所も利用されています。 藤井寺町にあった駐機場所と倉庫 『日常と地域の戦争遺跡』によれば、当時の藤井寺町では4ヵ所に数機ずつの飛行機が駐機されていたそうです。機材倉庫の設置も行わ れ、臨時の機体整備場の設置も計画されたようです。もう少し詳しく見てみましょう。大西氏が収集された証言でわかったことです。 写真⑦では①②③が藤井寺町に設けられた駐機場所です。●は陸軍航空廠が設置した倉庫です。 ①旧藤井寺地区(現御舟町)‥‥‥‥農地の中に簡易な造りの駐機小屋が造られた。現在は住宅街。 ②旧野中地区(現藤ヶ丘1・2丁目)‥御陵参拝道の路上にそのまま数機が駐機されていた。 ③墓山古墳(現羽曳野市白鳥)‥‥‥前方部の西側周濠(この部分は空堀)に駐機。府道から200mほどの専用搬送路が造られた。 ④旧野中地区(現青山2丁目)‥‥‥写真の範囲外。青山古墳から南へ100m辺りの農地のくぼ地に駐機。現在は住宅街。 ●陸軍航空廠倉庫‥‥鉢塚古墳の南側に道路をはさむ2棟の倉庫。整備部品や機材の保管と思われる。現在は住宅街。 これらのほか、藤井寺町の北部で府道八尾藤井寺線(現旧2号旧中央環状線)に接する津堂城山古墳の周濠跡も軍用機の待避場所となって いました。ここは大正飛行場に最も近い駐機場所でした。また、藤井寺町の東に隣接する道明寺村(現藤井寺市の東部地域)にある大鳥塚古 墳には、機材保管用の倉庫を設置する防空壕が造られたようで、防空壕のために掘り込まれた跡が残っています。いずれも、詳しくは別ペ ージで紹介しています。そちらをご覧ください。 本土防衛の航空決戦に備えて-「予備滑走路」の設置 太平洋戦争末期、本土決戦の準備を進めていた帝国陸軍が1945(昭和20)年4月8日に発足させた航空総軍は、特攻を主とした航空決戦を準 備し、水際で連合軍の上陸を阻止することを企図していました。その準備の一つが、特攻用に秘匿飛行場を全国に整備することでした。戦 時中に飛行場を造っていたという体験談は各地に残されているようです。しかし、作戦が実行される前に敗戦を迎え、これら飛行場を使っ た航空決戦は消滅で終わりました。藤井寺町の現府道186号に造られた滑走路も、それら秘匿飛行場整備の一環として整備されものと思わ れます。このような道路の代用滑走路は、「と号飛行場」とか「出発飛行場」と呼称されていたそうです。近くに駐機させていた戦闘機を 特攻に発進させたり、来襲する敵機の迎撃に発進させたりする目的でした。そのために旧式戦闘機や練習機さえも備えられていたそうです。 飛行機が待避地からすぐ発進できるようにということで、近くの道路が代用滑走路に改造されたのですが、その対象となったのが大正飛 行場に近くて4ヵ所の駐機場所にも近い、しかも周囲に建物の無い現府道186号の直線部分だったのです。もともと、4ヵ所の駐機場所と 滑走路の整備はセットで設定されたものだったのでしょう。大正飛行場の北側、八尾町の府道にも滑走路が造られました。 こうして府道に造られた滑走路は、基本的には大正飛行場の代用飛行場という性格でしたが、大正飛行場の滑走路に被害があった場合な どの事態に備えるという意味では「予備滑走路」とも言えるでしょう。予備滑走路は大正飛行場の北方と南方で、それぞれ府道を利用して 整備されました。北には1本、南には2本の予備滑走路が造られましたが、その南の2本が現在の府道186号・大阪羽曳野線だったのです。 |

|||

|

|

|

| ⑧ 北予備滑走路の跡地(南より) 2023(令和5)年8月 この辺りから北の小山交差点付近まで約1kmの 直線が続くが、途中に近鉄線の踏切があり、その 手前までしか予備滑走路は設定できなかった。 |

⑨ 南予備滑走路の跡地(北より) 2023(令和5)年2月 跨道橋下の大きな交差点があるために、今では 途中までしか見通せない。左側歩道の奧辺りから 直線化の改修部分が始まる。 |

| 2本の予備滑走路 実は、府道の予備滑走路に付けられた陸軍の正式名称のわかる資料がありません。藤井寺に造られた2本の滑走路については、取りあえ ず「藤井寺北予備滑走路」「藤井寺南予備滑走路」としておきます(写真⑦)。この2本の滑走路は、1945(昭和20)年春頃から府道の改造工事 が行われ、7月頃には滑走路に整備されたようです。結果から振り返れば、8月15日の敗戦までに1ヵ月あるかどうかという時期です。記 録がないのではっきりはしませんが、おそらくは藤井寺の予備滑走路が使われることはなかったのではないでしょうか。大西氏も、『離着 陸の事実を調べているが、未だ目撃したという証言は得られない。』と記されています。 整備された府道の滑走路は、幅員11mで、長さは北滑走路が600m、南滑走路が500mでした。写真⑦に該当したであろう部分を着色し て示しています。この写真は、敗戦から1年も経たない時期に米軍が撮影したもので、戦時中とほとんど変わっていない状況を見ることが できます。写真でわかるように府道の周囲はほとんどが農地の広がる地帯で、滑走路として利用するには都合の良い道路でした。大正飛行 場の滑走路からの距離は、北予備滑走路の北端で約2.8km、南予備滑走路の南端で約4.2kmでした。 府道の両側は道路から10mの範囲にある離着陸に支障となる工作物が強制撤去されました。写真を見ると南滑走路の南端が集落に接して いますが、この部分では障害となる住宅の撤去も行われたそうです。江戸時代から続く旧野中村集落の西端部で、現在は国道170号(大阪 外環状線)の野中跨道橋が交差している場所です。また、道路の形状は直線形に改修され、機体重量に耐えられるように路盤の補強工事も行 |

|||||

| われたということです。 大正飛行場の滑走路と比べ ると、600と500mの滑走路はいかにも短い と感じます。しかし、当時の戦闘機は500m程度あれば十分に離着陸が可 能だったのです。海軍の艦載機である零式艦上戦闘機(ゼロ戦)などは、航 空母艦の200m程度の飛行甲板を滑走して発艦していたのです(向かい風 も利用されていた)。陸軍機も300m程度で離陸できたようです。 幅員11mというのも狭い滑走路だと感じられますが、これは元の府道の 幅です。現在も同じ道路幅ですが、とても滑走路だったとは見えない幅で す。しかし、これも当時の戦闘機の機体サイズを見ると、十分に滑走が可 能だったようです。戦争末期、大正飛行場配置の飛行第246戦隊に配備さ |

|

|

|||

|

⑩ 陸軍四式戦闘機「疾風」 1944(昭和19)年4月に制式採 用され、戦争末期の主力戦闘機 となった。 3年前に制式採用さ れた一式戦闘機「隼」に次いで 多くの機体が生産された。 |

⑪ 野中交差点(南より) ⑫ 野中交差点(北より) 1975(昭和50)年頃 1980(昭和55)年1月 ~~~ 昔の野中交差点(府道大阪羽曳野線) ~~~ 藤井寺南予備滑走路だった部分。写真⑫の奧の部分辺りが南予備 滑走路の南端になる。左右方向は府道堺羽曳野線。 現在は国道170 号との交差点内に取り込まれていて見ることはできない光景である。 (望遠効果のために遠近感がかなり縮小されて見えている) |

|||

| れていた戦闘機「疾風(はやて四式戦闘機)」の場合、主翼の全幅は11.24mでした。1代前の制式採用機「飛燕(ひえん三式戦闘機)」では12.0m です。道路幅よりも少しはみ出す幅ですが、道路の両側10mずつには飛行障害物はないので、車輪さえ滑走路上を走ることができれば問題 はなかったのではないでしょうか。言うなれば、“ギリギリ使用可能なサイズの滑走路”というところでしょうか。 |

|||||

| もう1本の予備滑走路 藤井寺の2本の予備滑走路とは別に、大正飛行場の北方にもう1本の予備滑走路が設置されていました。「八尾予備滑走路」も南北方向 の府道が利用されており、大正飛行場の滑走路からその南端までは約4.5km離れています。現在の府道21号八尾枚方線の宮町3丁目交差 点-山賀1丁目の1000mが該当するようです。1937(昭和12)年に大阪府が建設した府道の南端部分の直線1500mが、当初から滑走路とし て設定されていたとも言われます。飛行場施工の先行試験地だったと言われ、戦争末期にはコンクリートで舗装された滑走路だったそうで す。その性格は軍事国道に準じる指定府県道の内、「飛行道路」と名付けられた破格のものでした。幅員11mは当時の府道の基準だったよ うで、藤井寺予備滑走路と同じです。驚いたことに、戦後も滑走路として指定が継続され、指定解除されたのは1960(昭和35)年のことだっ たそうです。 〔この項、『河内どんこう 79号』(2006年)掲載「戦争遺跡を訪ねて-軍用の予備滑走路であった府道八尾枚方線-」(大西 進)を基に構成。〕 |

|||||

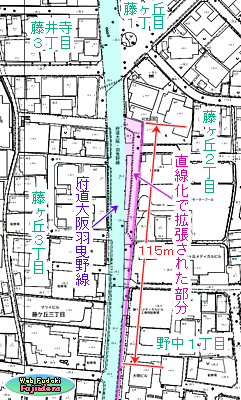

| 発見! 予備滑走路の形を残す場所 藤井寺予備滑走路については、いくつかの資料と⑦のような空中写真があるだけで、 現地に残る遺構は何も無く、跡形なく消えたものと思っていました。ところが、このペ ージを編集している最中に、私にとっては新たな発見がありました。発見と言うより、 ハタと気づいた、と言う方が合っています。右の写真⑬の場所がそうです。 これは府道186号の藤ヶ丘2丁目側の沿道にある側道の様子です。一般の府道に小さ な分離帯歩道をはさんで側道がある構造、何だか変だとは思いませんか。しかも、この 側道は府道の車線とは平行になっておらず、写真手前側から入ると50m先で府道に出ま す。まるで府道の補助道路のような存在です。私はこの地域を校区とする小学校に勤務し ていたので、在勤中の14年間、毎朝ここを車で通って出勤していました。信号待ちでこ の横に止まるたびに「この道はいったい何なのだろう? 何のためにこの部分だけこん な造りになっているのだろう?」と、いつも疑問に思っていました。 |

|

|

| ⑬ 府道186号の側道(北より) 2023(令和5)年8月 藤ヶ丘2丁目側の沿道。藤ヶ丘上りバス停の向 かい側。分離帯歩道は南へ行くにつれて細くなる。 |

||

| 疑問だったのは、この側道と分離帯の部分の有用性があるとは思えない形です。まるで細長いくさびのような形で、何かに使えそうな土 地とは思えなかったのです。つまり、必要性があって造られたとは到底思われないものでした。現在の府道の状態になる以前に何らかの変 化を経た結果、このような形の土地が生まれたのではないかと推測していました。小さな疑問だったので深く追究したり調べたりすること もなく、やがて私は退職しました。そして、その疑問への意識は時が過ぎるとともに薄れていきました。 最近になってから「府道大阪羽曳野線」のページを編集しようと、資料や空中写真・地図などを再点検したり、現地確認に出かけたりし ました。そんな中で、あるふとした瞬間に二つの事柄が結びついたのです。 藤井寺予備滑走路についてはその数年前に知ったのですが、既述したように予備滑走路の整備では「道路の形状が直線形に改修された」 ことも資料で知りました。写真や地図を見て「何処をどう直線に改修したのだろう?」と疑問には思いました。この府道は計画道路なので 直線にできる部分は当初から直線に造られています。さらに直線化した部分があったとしても、その結果が現在の道路の姿だと思っていま した。なので、その時の私の思考の過程からは写真⑬の側道部分のことは完全に抜け落ちていました。 そんな編集作業の中、写真⑦の中に藤井寺予備滑走路を復元して示そうと作図していて、南予備滑走路の線引きに困りました。写真で見 える通り、南予備滑走路の北側も南側も府道はカーブしており、どうしても直線の500mが取れないのです。 |

||

| 直線を北側へ寄せて重ねた時、アッと思いました。「この場所はあれだっ!」 この時、写真⑬の様子と結びついたのです。「直線に改修」とはここのことだっ たのではないか。戦後元々の府道の形状に復元後、滑走路用に拡張した部分にこ の側道を設けたのではないか。すぐにいくつもの地図や写真で確かめました。 写真⑦でわかるように、南予備滑走路となる府道は北端部分がわずかに西側へ カーブしています。南端部分も写真範囲の下では東へカーブします。ギリギリで 500mの直線を確保するためには、どちらかのカーブ部分を直線にする必要があ ったわけです。南端部分は旧野中村の集落に接しており、周囲が農地だけの北端 部分を直線化する方がしやすかったはずです。 地図に見る予備滑走路の痕跡 右の⑭図は、藤井寺市作成の『藤井寺市現況図』(2020年3月作成)に着色加工を 施したものです。ピンク色の部分が写真⑬の側道の部分です。府道の南側の直線 部分から北方へラインを延長すると、見事に側道の東側境界線に一致しました。 やはり、この部分が「直線に改修」した場所だったのです。『藤井寺市現況図』 (2020年3月藤井寺市作成)の1/1000原図で計測してみると、直線化されたと見られ る部分は約115mでした。500m滑走路の23%に相当します。 戦時中に、予備滑走路整備のために拡張用地として大阪府が買収して滑走路に したものと思われます。戦後、府道を元の形状に整備し直した後、不要となった 拡張部分が取り残される形となり、公有地のまま維持されて、後に現在のような 側道の形状に整備されものと思われます。大阪府としては不要になった土地のは ずですが、元の地権者から買い戻しの申し出が無かったのか、或いは戦後の経済 的混乱の中でそれどころではなかったのか、結局そのままになったようです。ま た、原状回復で農地に戻すには困難もあったと推測されます。大阪羽曳野線の東 |

|

|

||

| ⑭ 予備滑走路のために直線化さ れた府道の跡 『藤井寺市現況図』(2020年3月作成 藤井寺市サイト)より |

⑮ 滑走路延長の 痕跡 〔1961(昭和36)年5月 30日 国土地理院〕より |

|||

| 切り出しの上、着色・文字入れ等、一部を加工。 | ||||

| 側沿いには元々水路がありましたが、直線化に合わせてこの部分は水路が移設されており、これを再度元どおりに復元するには費用が掛か り過ぎたと思われます。 現在、水路はほとんどが暗渠(あんきょ)化されていますが、直線化の位置のままです。結局、農地に復元する方策は放 棄されたようです。 写真⑦では小さくてよくわかりませんが、写真⑮では直線化された形状の跡を見ることができます。1961(昭和36)年に撮影されたもので すが、隣の農地との境界に直線延長の跡をはっきりと見て取れます。この頃は府道の両側はまだほとんどが農地で、北の方に昭和30年代に なって開発された藤ヶ丘住宅地がやっとできたところです。取り残された拡張部分は、その形状から店舗などの施設に利用するすべは無く、 せいぜい植栽して緑地にするぐらいしか用途はありません。しかし、そうすると、隣接している民有地はせっかく府道に面しているのに府 道への出入りができなくなります。そんなことなどを考慮した結果、現在のような側道を設ける構造になったのではないでしょうか。現在 の側道と分離帯の形状になった時期はよくわかりません。昭和50年頃の空中写真で見ると、まだ側道の形状ではありません。昭和63年発行 の住宅地図では側道と分離帯の形になっています。幹線道路の車線そのものではないので、改修は長らく後回しにされてきたのでしょう。 長年のささやかな謎がやっと解明でき、何かホッとしました。と同時に、戦争遺跡とも言える予備滑走路の痕跡に気づくことができ、大 きな収穫を得られたとうれしく思っています。もっとも、地元の人々は、こんなことはとっくの昔からご存知なのかも知れません。ただ、 写真でわかるように予備滑走路建設当時も戦後すぐの頃も、府道の周りは田畑ばかりで住居は無く、状況の変化を間近でつぶさに見ていて 記憶していた人は多くはないと思われます。意外と知られていない戦争遺跡の痕跡ではないでしょうか。 この側道と分離帯は、あっても無くてもいいような中途半端な存在ですが、その過去をたどってみると、これはこれで貴重な戦争遺跡の 痕跡であるとわかりました。存在が続いても特に害は無さそうなので、この形状は維持し続けてほしいと思っています。 |

||||

| 府道186号大阪羽曳野線に関するおもな歩みを簡単な表にまとめてみました。 |

| 年・月・日 | で き ご と | |

| 1938(昭和13)年 | 府道「古市大阪線」が開通。府道・国分堺線(長尾街道)と交わる交差点が誕生する。 (現在の大阪羽曳野線の小山-軽里3丁目間、旧中央環状線の大正橋-小山間の部分が該当する。) |

|

| 昭和13~15年頃 | 府道・国分堺線のバイパス線「指定府道・堺高田線」の一部が開通し、小山交差点が誕生する。 | |

| 1940(昭和15)年 | 八尾町の阪神飛行学校が閉校して陸軍に譲渡され、「陸軍大正飛行場」となる。翌年拡張される。 | |

| 1945(昭和20)年 | 春~7月頃 | 府道・古市大阪線の藤井寺町内で、2ヵ所の予備滑走路を造る改修工事が行われる。 |

| 1954(昭和29)年 | 6月10日 | 府道・堺布施豊中線(堺市-豊中市)が認定される。(昭和29年11月1日大阪府告示第616号) (現在の旧中央環状線の大正橋-小山間の部分が該当する。古市大阪線との重複と思われる。) |

| 1957(昭和32)年 | 古市大阪線沿いの日本住宅公団(当時)藤井寺団地(現サンヴァリエ藤井寺・さくら町)の入居が始まる。 | |

| 1959(昭和34)年 | 12月 | 府道・大阪羽曳野線(大阪市平野区-羽曳野市)が認定される。(12月1日大阪府告示第714号) (大正橋-小山-軽里3丁目間で、堺布施豊中線の大正橋-小山間と重複。) |

| 1962(昭和37)年 | 2月 | 大阪羽曳野線沿いに日本電信電話公社(当時)阪南電報電話局(現NTT藤井寺ビル)が開局。 |

| 1963(昭和38)年 | この年の初め、小山交差点(大阪羽曳野線・堺大和高田線)に市内2番目の信号機が設置される。 | |

| 1965(昭和40)年 | 主要地方道(府道)大阪中央環状線が認定される。府道・堺布施豊中線は廃止。大正橋-小山間の 部分は中央環状線(現旧道)の一部となる。(バイパスの中央環状線(現道)建設事業が動き出す。) |

|

| 1967(昭和42)年 | 11月 | 大阪羽曳野線沿いに藤井寺郵便局(現藤井寺郵便局)が開局。(旧藤井寺郵便局は改称) |

| 1969(昭和44)年 | 12月 | 大阪外環状線(現国道170号)の藤井寺市沢田交差点以北が開通。大和川に新大井橋が架橋される。 |

| 1970(昭和45)年 | 3月 6日 | 府道・堺羽曳野線のバイパス線となる主要地方道・堺羽曳野線(現31号)が告示される。 大阪羽曳野線に堺羽曳野線と交差する野中交差点ができる。 |

| 1980(昭和55)年 | 4月 | 大阪外環状線(現国道170号)の未開通区間、応神陵前-軽里北間が開通。上下線が分離する外環状 線と斜めに交差する大阪羽曳野線は、野中交差点で鍵曲がりの変則ルートに変わる。 |

| 1984(昭和59)年 | 3月 | 大阪府道に線名とは別に府道番号が導入・施行される。大阪羽曳野線は「186号」に制定。 大正橋-小山間の旧中央環状線は「2号」に制定。 |

| 1995(平成 7)年 ~1996年 |

この頃 | 新大井橋-大正橋間の堤防道路が自動車道として整備される。 この後、大阪羽曳野線の経路指定の変更があり、小山-沢田間は府道12号と、沢田-新大井橋間 は国道170号(大阪外環状線)と重複する現行ルートとなる。 |

| 1997(平成 9)年 | 9月 | 野中交差点に国道170号(大阪外環状線)の「野中跨道橋」が完成、供用される。 |

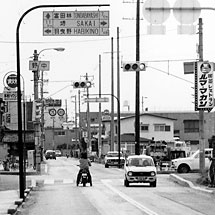

| 昔をしのぶ一枚 年表の一番上にあるように、府道・古市大阪線に「昭和13~15年頃」にでき たと思われる交差点があります。府道・国分堺線の長尾街道と交叉する場所で すが、当時の藤井寺町内では初めてと思われる府道どうしの交差点でした。 この交差点が誕生して間もなくの撮影と思われる写真があります。1979(昭和 54)年藤井寺ライオンズクラブ発行『カメラ風土記ふじいでら』に掲載されたも ので、「昭和初期」と表示されています。府道・古市大阪線は昭和13年に開通 しているので、「昭和初期」は誤りです。 カメラ風土記では、この写真の下に「昭和53年」の表示で小山交差点の写真 も載っており、一見するとどちらも小山交差点の写真で、新旧を比べるように 載っていると思ってしまいます。しかし、右の写真にある道標には「藤井寺町 岡」とあり、「小山」地区内にあるものではありません。私は、写真に写っ ている状況や府道のできた時期などを分析・検討した結果、この場所は長尾街 道と交叉する場所だと判断しました。現在と余りにも違い過ぎていて、写真の 場面だけではなかなか判断しにくいものでしたが、考察した詳しい内容は別ペ ージで紹介しています。そちらを一読していただきたいと思います。 |

fudo12/kokubusakaisen-osakafuruichisen.jpg) |

|

| ⑯ “岡交差点”付近の様子(南東より) 昭和10年代か 『カメラ風土記ふじいでら』(藤井寺ライオンズクラブ 1979)より 左側の遠方には藤井寺小学校の校舎が見えている。 |

||