|

|

|

| 1) 現在の道明寺線・大和川橋梁(南西より) 2019(令和元)年9月 鉄管柱橋脚は鉄筋コンクリートで囲まれたが、橋梁は右写真と同 じものである。後方の新大和橋も、現在は鋼鉄製の橋脚・橋桁に変 わっている。 |

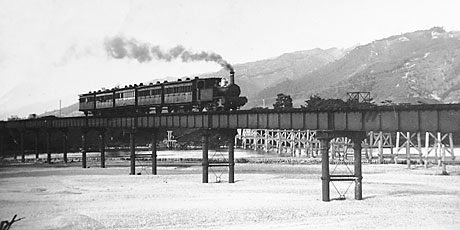

2) 大和川橋梁を渡る河南鉄道時代の列車(南西より) 橋脚は当時でも珍しい鋳鉄管柱だった。鉄橋の後方に新大和橋 の木造橋脚が見える。背景の山は生駒山地の南部。 (松永白洲記念館所蔵) 色調補正して周囲をカット |

|

|

|

| 1) 現在の道明寺線・大和川橋梁(南西より) 2019(令和元)年9月 鉄管柱橋脚は鉄筋コンクリートで囲まれたが、橋梁は右写真と同 じものである。後方の新大和橋も、現在は鋼鉄製の橋脚・橋桁に変 わっている。 |

2) 大和川橋梁を渡る河南鉄道時代の列車(南西より) 橋脚は当時でも珍しい鋳鉄管柱だった。鉄橋の後方に新大和橋 の木造橋脚が見える。背景の山は生駒山地の南部。 (松永白洲記念館所蔵) 色調補正して周囲をカット |

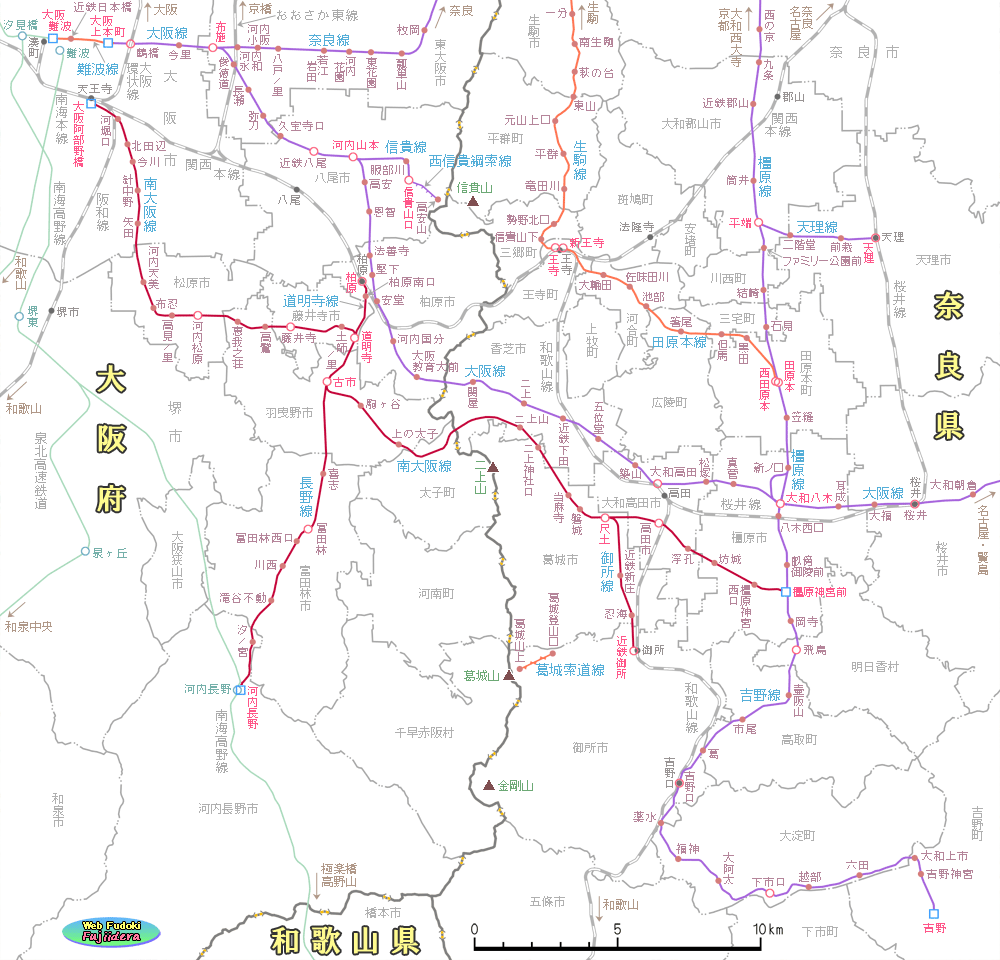

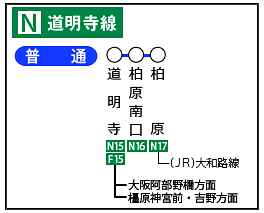

| 驚きの道明寺(どうみょうじ)線-近鉄全線で一番・・・ 写真1) は道明寺線を象徴する大和川鉄橋を渡る近鉄電車の様子です。写真2) は同じ場所を走る蒸気機関車時代の様子です。これは明治 時代終わり頃のことで、当時は「河南(かなん)鉄道」という鉄道会社でした。現在の大和川鉄橋の橋梁部分は明治時代の開業当時からずっと同 じものです。橋脚部分は後にコンクリートで包まれて補強されました。 2018年は、河南鉄道の前身「河陽(かよう)鉄道」がこの路線を開業してからちょうど120年となる年です。つまり、大和川鉄橋も同じ年数 を経ているということです。当然、同じ時に開業した「道明寺駅」も120年の歴史があることになります。実は、この120年という歴史は 近畿日本鉄道の現在の全路線の中で、最も古い開業であることを示しており、「近鉄最古の路線」を誇っています。河南鉄道株式会社は、後 に「大阪鉄道株式会社(2代目)」と改称します。その後2度の合併を経て、「近畿日本鉄道株式会社」に結集した鉄道会社の一翼となりました。 その結果、近鉄全線の中で「一番歴史の古い路線」という位置を得ることになりました。(経過については後述) もう一つ、道明寺線には「一番」があります。道明寺線は営業キロ程が大変少なく、わずか2.2kmです。鋼索線(ケーブルカー)を除くと、 近鉄全線の中で事実上「一番短い路線」と言えます。もっと短い「難波線(2.0km)」がありますが、難波線単独で列車運行がなされることは ないので、単独運行路線としては道明寺線が一番短い路線ということになります。 二つの「一番」を持つ道明寺線ですが、実は、最初からこの2.2km区間として開業したものではありませんでした。「道明寺線」という 路線名も後の時代になって付けられた名称です。現在の道明寺線の姿になるまでには、この路線の歩んで来たいささか複雑な歴史がありま した。道明寺線成立の経過については後述することにしますが、ここでは簡単に触れておきます。 下の3)図でわかるように、道明寺線は南大阪線の道明寺駅から分岐して2.2km北のJR関西本線・柏原駅に接続しています。関西本線へ の接続がなければ、こういう路線は「盲腸線」と俗称されるものですが、道明寺線が誕生した歴史には、この関西本線との接続が大きく関 わっています。また、南大阪線を見ると、道明寺駅と古市駅の部分で連続急カーブになっており、大変不自然な形に見えます。この急カー ブの形も、実は道明寺線の歴史に関わっています。「Z形カーブ」とか「逆S字形カーブ」と呼ばれているものです。この急カーブができ あがったことにより、道明寺線という短い支線が誕生することになったのです。 |

| 3) | 近鉄南大阪線・道明寺線・長野線と周辺の鉄道路線 | ||

|

|||

|

|||

| ※ 阪堺電気軌道と大阪メトロ(旧大阪市営地下鉄)、千早赤阪村営金剛山ロープウェイの路線は省略。 | |||

| たった3駅・2.2kmの路線 道明寺線は右の4)図の通り、起点・道明寺駅と終点・柏原駅を含めて全3駅の路線です。各駅間 |

道明寺線の停車駅 |

||||||

| のキロ程は右の通りです。 2.2kmという長さは元気な人ならそこそ この時間で歩いて行ける距離です。実際、 |

|

||||||

| この路線にほぼ併行して歩いて行ける道があり、道明寺-柏原南口間は道明寺線の線路を見ながら 併行して歩くことができます。柏原南口から300mほどの区間は高い軌道敷なので線路を見ること はできませんが、道は線路脇を併行しています。短いとは言え、起点から終点まで線路に併行して 歩いて行くことができる数少ない路線だと思います。 〈 道明寺駅―1.6km→柏原南口駅―0.6km→柏原駅 〉と、駅間の長さがアンバランスになってい ますが、実はこの路線が開業した時には中間駅は無く、1911年になってほぼ中間の新大和橋南詰の |

|||||||

| 近くに「大和橋駅(船橋停留場)」が造られました。13年後の1924年(大正13年)には廃止となり、入 れ替わってこの年に「柏原南口駅」が設置されました。以来現在に至っています。 |

4) 近畿日本鉄道サイト(2020年) 「路線図・停車駅のご案内」より |

||||||

| 道明寺線は開業から今日に至るまで、ずっと単線で運行されてきました。この路線の利用客数や 沿線の地形的条件を考えると、今後も複線化されることはないでしょう。短い支線で単線の道明寺 線ですが、3)図でわかるように、南大阪線とJR関西本線とをつなぐ役割は決して小さくはありませ ん。徒歩接続で近鉄・大阪線に乗り換えるルートにもなっています。通勤・通学にはなくてはなら ない路線として存在しています。現在、この路線は2両編成を基本として運行されています。1両 電車の時代もあったささやかな路線です。現在はワンマン運転で運行されています。 もともと、この路線は南河内地域から北上して関西本線(当時初代大阪鉄道)柏原駅に行けるよう にすることを目指して敷設されました。さらには、関西本線に直接乗り入れることをも視野に入れ ていたのでした。軌間 1,067mmの狭軌を採用したのもそのためです。しかし、関西本線が国有化さ れたことで道明寺線は期待されたほどの役割を果たすことができないまま支線化してしまいました。 |

|

|||||||||||

| 5) 駅別乗降人員(道明寺線) 《一日乗降人員》 〔調査日:令和6年11月12日(火)〕 近畿日本鉄道サイトより |

||||||||||||

| 2.2kmという短い路線なので、道明寺駅-柏原駅の乗車料金は初乗り運賃と同じ180円(2023年)です。半世紀ほど前の1968(昭和43)年 に発行された時刻表に近鉄各路線の乗車料金が載っていますが、当時の道明寺駅-柏原駅の乗車料金は20円でした。当時のビン牛乳1本 やあんパン1個の値段と同じです。ちなみに、大阪阿部野橋駅-藤井寺駅の当時の乗車料金は70円でした。ラーメン1杯とほぼ同じです。 「道明寺線」の名前 「道明寺線」という路線名は、実は比較的新しいものです。河陽鉄道・河南鉄道が運営していた時は、この路線1本だけの運行だったの で特に個別の路線名というものはありませんでした。大阪鉄道時代になって道明寺-大阪天王寺(現大阪阿部野橋)間が開通すると、道明寺 -柏原間は大鉄本線とは分岐した支線となり、「柏原線」が誕生しました。さらに、古市-久米寺(現橿原神宮前)間が延伸して現在の南大 阪線が完成すると、古市-長野(現河内長野)間も支線化して「長野線」が誕生し、大阪鉄道は、本線(現南大阪線)と2本の支線という形に なりました。この時点での路線名は、行き先地の「柏原・長野」が付けられています。戦時中の合併によって、大阪鉄道は「関西急行鉄道」 さらに「近畿日本鉄道」へと変わっていきましたが、「柏原線」の名称はしばらくはそのまま続きました。藤井寺市作製の管内図を見ると その後に一時は「柏原道明寺線」という名称が使用されていたようです。そして、さらに改称されたのが「道明寺線」でした。今度は行き 先地名ではなく、起点地名が付く路線名です。この変更の理由や経過についてはよくわかりません。 現在の近畿日本鉄道の路線名の付け方には大きく四つのタイプがあります。①地域名を付ける(南大阪線・志摩線・鈴鹿線) ②終点地名 を付ける(奈良線・長野線・吉野線・御所線・生駒線・橿原線・天理線・湯の山線・山田線・鳥羽線など) ③起点地名を付ける(難波線・大 阪線・道明寺線・京都線・田原本線・名古屋線) ④それら以外のもの(けいはんな(京阪奈)線)、というように分けられます。これを見ると 「道明寺線」は少数派であることがわかります。最も新しい「けいはんな線」は、3府県の文字を組み合わせるという、近鉄としては変則 形となる命名をしていることもわかります。 ついでながら、JR線の路線名を見てみると、二つの旧国名から文字を取った命名が目立ちます。奥羽本線(陸奥-出羽)・総武本線(上総 ・下総-武蔵)・信越本線(信濃-越後)・紀勢本線(紀伊-伊勢)・伯備線(伯耆-備中)・予讃線(伊予-讃岐)・日豊本線(日向-豊前)等々。 国有鉄道として地方と地方を結ぶ基幹路線であったことから長距離路線が多く、隣接する旧国名を示す方がより広い地域の人々にわかりや すいと考えられたものでしょう。多くの地方私鉄が合併してできた近鉄では、このタイプの命名はまず起こり得ないものでした。現在、近 鉄の路線で旧国名が付くのは「志摩線」だけです。 |

||||||||||||

| 道明寺線の沿線点描 道明寺駅を出発した柏原行き列車は、ホームを離れてすぐゆるやかに右へカ ーブして進み、左へ急カーブとなる南大阪線と別れて行きます。府道12号・堺 大和高田線の道明寺跨線橋をくぐると、石川の左岸堤防に沿って北東方向へ直 進して行きます。 写真6)が道明寺跨線橋ですが、この部分が踏み切りではなく立体交差になっ たのは、すぐ右側(東側)に石川が流れており、府道を石川に架かる石川橋の高 さに合わせる必要があったからです。実際は跨線橋に必要な高さを確保するた めに、石川堤防よりも少し高くなるように盛り土がされていて、石川橋も堤防 よりも少し高い位置に架けられています。そのため、石川橋の東詰と西詰の交 差点に至る4本の堤防道路は、いずれも緩やかに坂を上って府道にでます。 跨線橋は1955(昭和30)年3月の完成で、府道堺大和高田線の藤井寺市域部分 が全通したのは、昭和33年10月のことでした。 写真6)の下方で線路を横切るのは踏切です。写真7)がそれで、「踏切道 道明 |

|

|

| 6) 南大阪線と別れ右へカーブして進む(南より) 上の跨線橋を通るのは府道2号堺大和高田線。線路は右へ カーブしてから直進する。写真下で線路を横切るのは写真7) の道明寺1号踏切。 2019(令和元)年9月 |

| 寺 第一号」という標柱が立っています。ちょっと珍しい踏切だと思ったので紹介しま す。何が珍しいのかと言うと、この踏切は一般通行者が通ることはないことです。 写真では踏切の向こう側に住宅が見えますが、その左にももう1軒の住宅がありま す。写真6)で右端に見える青い屋根の家です。2軒の住宅のすぐ後ろは石川の堤防で す。踏切の手前側には線路に沿って細い市道があります。住宅の後方(東側)には堤防 道路に上がる細い道がありますが、市道から踏切を越えてその道に行くためには、住 宅の敷地内を通らなければ行けません。つまりこの踏切は2軒の住宅に行く人しか通 ることのない踏切なのです。 普通、踏切が設置されるのは、公道と線路が平面交叉する場所がほとんどです。そ の意味で、この道明寺線・道明寺1号踏切は珍しいと言えると思います。 鉄道が通る以前、この辺りは水田が広がる地域でした。そこに線路が敷かれ、堤防 と線路にはさまれる形となったのがこの場所です。この位置に住宅が造られたのは、 |

|

|

| 7) 道明寺1号踏切(北西より) 2019(令和元)年9月 踏切の向こう側には住宅が2軒あるだけである。 |

||

| どんな事情があってのことでしょうか。或いは、鉄道会社関係の住宅だったのでしょうか。いずれにしても「はてな?」と思わせる踏切で す。幅こそ狭いものの、自動踏切警報機や自動遮断機、非常ボタンなどの設備がそろった立派な第1種踏切なのです。 |

||

| Googleストリートビュー「道明寺跨線橋・道明寺1号踏切周辺の様子」 |

||

| 石川堤防に沿って 道明寺跨線橋をくぐった列車は、石川の左岸堤防下を堤防に沿って北東へ進みます。写真8)がその様子ですが、列車の左上方に見える白 い建物は道明寺東小学校の4号館校舎です。右端の教室から通過中の列車までは10mで、乗っている人の顔が教室からはっきりと見えます。 写真中央上部に見える建物は、この北方にある大和川の対岸にある「柏原市民文化会館・リビエールホール」です。その右側の白い建物が 柏原市役所です。大和川と石川が藤井寺市と柏原市との境界となっています。 道明寺東小学校の横を通過した辺りから、少し左にカーブしながら徐々に上って行きます。その後直進して大和川へと向かって進みます。 直進に変わる部分が写真9)です。撮影位置は、道明寺線が東高野街道を横切っている道明寺線・道明寺2号踏切です。左側の住宅地と比べ ると、軌道敷がかなり高くなっているのがわかります。この先で渡る大和川鉄橋の高さに上って行くのです。写真右側に一部見えているの は、藤井寺市柏原市学校給食センターの建物です。さらにその右側には石川の堤防があります。給食センターは、堤防と道明寺線に挟まれ る形で位置しています。給食センターの向こう側(北側)には、藤井寺市の「船橋浄水場」があります。 |

||

|

|

|

| 8) 石川堤防下を走る列車(南側道明寺跨線橋より) 堤防上の道路は、市道・道明寺柏原線。電車左上の白い建 物は道明寺東小学校の平屋校舎。その後方の青い屋根は市立 老人福祉センター。 2016(平成28)年11月 |

9) 大和川へ向かう列車(南より) 2016(平成28)年11月 線路は左の住宅地よりもかなり高いことがわかる。中央後方 に見える高層住宅の場所は、大和川の向こうの柏原市内。 右端建物は藤井寺市柏原市学校給食センターの一部。 |

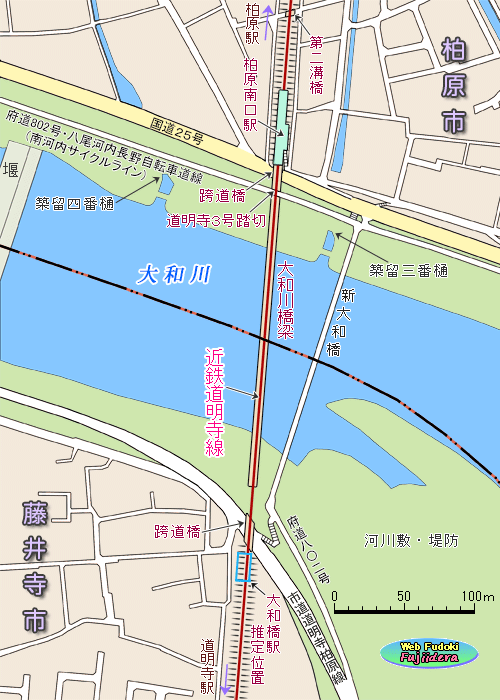

| やがて道明寺線は大和川に差し掛かり、大和川橋梁(鉄橋)を渡 | 12) 道明寺線・大和川鉄橋周辺の様子 | |

| ります。川を越えると、堤防の続きのような場所に唯一の中間駅 である「柏原南口駅」があります。 この周辺の写真が多いのですが、位置関係が少々複雑なので、 右の 12)図ようなこの周辺地域の地図を作りました。地図と対比 しながら写真を見てください。 大和川に差し掛かった列車は、大和川橋梁に入る前に堤防道路 をまたぐ跨道橋を通ります。写真10)11)が跨道橋部分の様子です。 |

|

|

|

||

| 10) 堤防道路を越える(南東より) 2018(平成30)8年10月 左側フェンスの内側は藤井寺市船橋浄水場の敷地。左端の 桜の木の後方辺りに大和橋駅があったと推定される。 |

||

|

||

| 11) 10)の反対側から見た様子(北西より) 2018年9月 北岸の堤防道路は踏切になっているが、ここは道路が堤防 脇下に下げられている。跨道橋の下の部分が、この地域の本 来の地面の高さである。右上に二上山が見えている。 |

||

| 道明寺線・大和川橋梁周辺地図 新大和橋以東の国道25号は、 大和川堤防の部分を利用して整備されている。府道802号自転車道は、 新大和橋もその一部となっている。市道道明寺柏原線の歩道を進んだ後 は河川敷に降り、その後は堤防上と河川敷との上り下りをくり返す。 |

||

| 下を通るのは堤防道路の市道・道明寺柏原線ですが、実は、この跨道橋をくぐる部分は堤防上ではなく、堤防の南西側の裾に造られた道路 です。以前から堤防裾で跨道橋をくぐる道路でしたが、自動車用の2車線が取れない橋脚間の幅だったので、近年になって道路拡幅工事が 行われ跨道橋も作り直されました。道路自体がもう少し南西側に移動して造られました。 かつて、この跨道橋の南側、大和川橋梁の南端から約40mの位置に、廃駅となった「大和橋駅(停留場)」がありました。道明寺駅からは 約1,270m、柏原駅からは約885mの場所でした(松永白洲記念館サイト「河陽鉄道資料」より)。河陽鉄道開業当初には道明寺-柏原間には中間 駅は無かったのですが、河陽鉄道資料によれば大和橋駅は1911年(明治44年)11月12日(『大鉄全史』では6月1日)に開業しており、1924年(大 正13年)6月1日に柏原南口駅が開業したことにより廃止されました。大和橋駅は、もともと河南鉄道時代に蒸気動車の運転に伴って蒸気動 車専用として造られた停留場の一つでした。1924年6月の道明寺線電化によってその役割を終えました。蒸気動車については、別ページをご 覧ください。 |

|

|

|

| 13) 大和川橋梁(南岸堤防より) 2016(平成28)年11月 建設時の鉄管柱の橋脚はコンクリートで包まれている。 |

14) 大和川橋梁(北岸踏切より) 2018(平成30)年9月 現在は作業用の通路が設置されている。左側後方は新大和橋。 さらに後方左端は二上山。 |

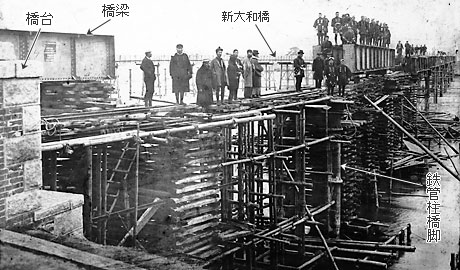

| 写真 15)は大和川橋梁の架設工 事の時の記念写真です。写真 14) の少し右側から撮影されたものと 思われます。接続前の橋梁ブロッ クが見えますが、クレーン車も無 いこの時代にどうやって橋梁を運 び上げたのか、作業中の写真を見 てみたいものです。 橋脚の鉄管柱も見えています。 現在のように鋼板を丸めて造る長 い1本の鋼管ではなく、2m弱程 度の鋳鉄管をボルトで接続して造 られています。 この鋳鉄管の鉄管柱は、1937(昭 和 12)年にコンクリートを巻いて 補強されました。その後目立った |

|

|

|

| 15) 河陽鉄道大和川橋梁の建設工事記念写真(北より) 北岸の柏原側からの撮影。1897(明治37)年と思われる。 左端に北岸側橋台の石組みとレンガ積みが見える。この橋台は 現在も現役で役割を果たしている。中央後方には木造の新大和橋 が見える。 (松永白洲記念館所蔵) |

16) 建設当初の鉄柱管橋脚 この橋脚は新しく造り替えられた。 1999(平成11)年撮影と思われる。 『文化財基礎調査概報』 (柏原市教育委員会 2000年)より |

||

| 補修もされずにそのまま使用されていましたが、1999(平成11)年6月25日、梅雨の大雨による大和川の増水で橋脚の根元がえぐられ、数本が 上流に傾くという事態が起きました。根元を補強する工事が行われ、7月初めには応急復旧して運転が再開されました。その後11月から、 北から3本目の橋脚の本格的な修復工事が実施されました。現橋脚の周囲に仮橋脚を設置して橋梁を支え、現橋脚を撤去の後、新しく橋脚 を建設するという工事手順でした。写真 16)が、解体されたコンクリート橋脚の中から姿を現した建設当初の鋳鉄管の橋脚です。62年ぶり に姿を見せた鉄管柱橋脚の貴重な写真です。現在、橋脚の1本だけが形状や色合いが異なるのは、この修復工事の結果です。 下の写真17)・18)は、大和川橋梁の両端を支えている橋台です。この橋台もまた、120年の歴史を持つ構造物です。写真18)の橋台は、 写真15)の左端に見えている橋台です。花崗岩の石組みとレンガ積みで構成された橋台ですが、レンガは「イギリス積み」という工法だそう です。橋梁本体がイギリスからの輸入品であり、担当した技師がイギリス流の技術を学んだ人だったと思われます。 |

|||

|

|

kintetsu/daitetsu-rekishi/meiban.jpg) |

||

| 17) 大和川橋梁南岸側橋台(北より) | 18) 大和川橋梁北岸側橋台(南より) | 19) 大和川橋梁に付けられた銘板(東より) 『コクレーンカンパニー 河陽鉄道 ダッドリー・イングランド』と書かれている。 |

||

| どちらも、両端と下部橋台は花崗岩の石組みで、壁面がレンガのイギリス積みになって いる。写真22)の橋台と共通する工法が用いられている。23)もイギリス積みである。 |

||||

| 写真 19)は大和川橋梁の側面の何箇所かに付けられている銘板です。イギリスのコクレーン社が河陽鉄道の発注で製造したことを示す銘 板であり、「COCHRANE & Co KAYO.RY DUDLEY ENGLAND」と記されています。「RY」は「RAILWAY」の略で、「DUDLEY (ダッドリー)」は当時コクレーン社があった町の名前です。「KAYO.RY」と、河陽鉄道用に製造したことが明記されています。120年も経っ た今となっては、こられの構造物は単に鉄道敷設の建設材というだけではなく、産業遺産としての価値も持っていると言えるでしょう。 |

||||

|

| レンガ積みの構造物-120年の歴史 下の写真 22)は、国道25号をまたぐ跨道橋の南側橋台です。この跨道橋の橋台もまた、120年の歴史を持つ構造物の一つです。120年 の歴史を知ってか知らずか、スプレー落書きが悲しく目に写ります。この橋台は上の写真17)・18)の大和川橋梁の橋台と同じ造り方になっ ているのがわかります。同じ技術者の設計・工事だったものと思われます。レンガ積みの部分は「イギリス積み」で造られています。ここ と同じ造りの橋台が、JR関西本線の「第6大和川橋梁」にあります。これは道明寺線の大和川橋梁よりも古い1890(明治23)年の完成です。 柏原南口駅から100mほど北に細い市道をまたぐ跨道橋があります。写真 23)の「第2溝橋」です。これも開業当時に建設されたもので す。橋台部分のレンガ積みは「フランス積み」が採用されています。フランス積みの橋台はもう1ヵ所あります。第2溝橋の位置からさら に180mほど北にある「第1溝橋」です。第1溝橋の部分は道明寺線が柏原駅に向かって下っている途中にあり、第2溝橋よりもかなり低 い位置に線路があります。列車通過中に下をくぐると、頭のすぐ上を電車が走っているような感じがします。これら2ヵ所の溝橋の橋台だ けがフランス積みで造られた理由はよくわかりません。まったく別の技術者が担当したのかも知れません。 第2溝橋・第1溝橋を通過した列車はゆっくりと左へカーブしながら下って行きます。柏原南口1号踏切を過ぎると柏原駅のホームが見 えてきます。この踏切のすぐ東側には、JR関西本線の太平寺踏切が平行して並んでいます。横切る市道は二つの踏切を連続して通過して 行くことになります。そんな様子を眺めているうちに、列車は静かに柏原駅の1番線ホームに入って行きます。 |

|

|

|

| 22) 国道25号を越える跨道橋(北東より) 2018年9月 レンガは大和川橋梁の橋台と同じイギリス積みで造ら れている。両端は花崗岩の石組みとなっている。 |

23) 道明寺線の「第2溝橋」(南西より) 2018年9月 (柏原市上市2丁目) この溝橋のレンガ積みは、フランス 積みで造られている。まさに溝のような形をしている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 関西本線への接続-自然災害が気づかせたこと 2018年4月25日、近鉄・南大阪線の矢田(大阪市)-河内天美(松原市)間の大和川橋梁で、大和川の増水により橋脚が傾くという事態が 発生しました。午前8時頃から大阪阿部野橋-河内天美間の上下線が運休となり、通勤・通学の人々の足が大混乱となりました。なにしろ 1日の乗降客数が近鉄全駅で最多という阿部野橋駅の近くが不通となったわけで、復旧には数日かかるという報道に多くの利用者は不安を 覚えました。 翌26日の朝、大阪市内へ向かう多くの人々が迂回路線を頼りましたが、JR関西本線で天王寺駅に向かうというルートにも多くの人々が 集中しました。南大阪線・長野線→古市→道明寺→JR柏原→JR天王寺というルートです。このため、道明寺駅には早朝から多くの利用客が 押し寄せ、ホームから階段、入口と、“開業以来”と言われる大混雑が起こりました。1時間も2時間も乗車を待つ人が出る始末です。 こんなことが数日も続くのかと恐れを抱いた人も多かったことでしょう。ところが、近鉄が夜を徹して取り組んだ応急復旧工事の結果、 26日の午後4時前には大阪阿部野橋-河内天美間の運転が再開されました。朝の恐怖を味わい、帰りはどうしようかと悩んでいた人々は、 「助かった!」と近鉄の努力に感心しつつ、ホッとしたことでしょう。日頃は目立つこともない2.2kmの接続線の重要さが、皮肉にも幹線 の不通によって再認識されたという出来事でした。「大阪鉄道(関西本線)に接続する」という創業時のねらいは、120年後にも生かされました。 大雨による突発的な事態によって、忘れられかけていた“道明寺線と関西本線の接続”という路線構造が、現代の人々にも注目されるこ とになりました。しかも、二つの路線は単に接続しているだけではなく、既述の通り軌間が「1,067mm の狭軌」で共通しているのです。つ まり、レールさえつながっていれば、相互に直接乗り入れることが可能なわけです。最近、藤井寺市の中では観光来訪者誘致を目指して、 JR列車の道明寺駅乗り入れを要望する声も出ているようですが、それぞれの鉄道事業者の思惑もあり、実現は簡単ではなさそうです。ま さに、「夢よ再び!」というところでしょうか。道明寺線(河陽鉄道)誕生の歴史を想起させる一件ではありました。 |

|

|

|

||

| 32) 道明寺駅南大阪線上りホーム 2018(平成30)年4月26日 |

33) 道明寺駅地下通路と階段 2018年4月26日 |

34) 道明寺線の1番ホーム 2018年4月26日 |

| 近畿日本鉄道・道明寺線の成り立ち | ||||

| 現在の「道明寺線」という支線が成立した歴史について語るには、接続する南大阪線・長野線とセットでその経過を説明する必要があり ます。詳しい経過については、別ページ「道明寺線・長野線・南大阪線の歴史」で紹介していいます。ここでは、道明寺線の支線化の経過 の概要を紹介することにします。 現在「南大阪線」と称される大阪阿部野橋-橿原神宮前の路線は、実は初めから1本の路線として計画・敷設されたものではありません でした。この路線の建設は四つの時期に分かれます。最初の区間が開業した時と全線完成・開業した時期とでは、30年ほどの開きがあり ます。順々に路線が延伸されて行った結果、当時の大阪鉄道の経営の中心となる本線が完全に入れ替わることになりました。その結果とし て、現在「道明寺線」とされる路線の姿が誕生することとなったのです。 |

||||

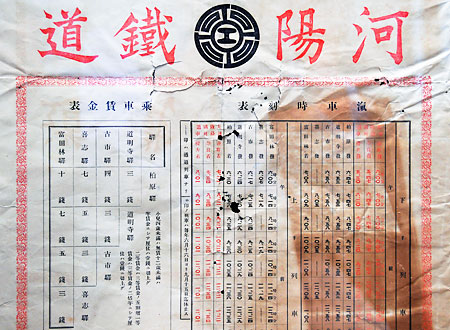

| 南河内独自の鉄道が誕生-「河陽鉄道」 明治22(1889)年には、大阪鉄道(初代大阪鉄道 後に国有化)が湊町(大阪市)-柏原間を開業し、同25年には奈良までの全線を開業しました。 やがて名古屋まで延伸されたこの線は、現在のJR関西本線です。この路線の開通を受けて、南河内地方の東高野街道沿いの村々では、大和 川の北に位置する柏原駅へ至る路線の実現が要請されました。地元住民の熱心な誘致運動が起こり、柏原駅と接続して南河内地方を縦貫す る鉄道が計画されます。51人の発起人が集まり、明治29(1896)年3月31日に「河陽鉄道株式会社」が設立されました。 河陽鉄道は、第1期が《柏原-道明寺-古市間》、第2期が《古市-富田林間》、第3期《富田林-長野間》という建設計画を立て、ただ ちに工事を開始しました。そうして明治31(1898)年3月24日、待望の第1期区間・柏原-古市間の営業が開始されました。これが現在道明 寺線として運行されている路線の始まりです。この時、河陽鉄道は大阪鉄道・柏原駅と結ぶ目的で計画されたので、大阪鉄道と同じ軌間の 1,067mm 狭軌を採用しています。大阪鉄道との直通運行による大阪市への乗り入れを目指していたのです。また、長野駅(現河内長野駅)で 接続する高野鉄道も狭軌を採用していました。河陽鉄道の《柏原-長野間》路線の計画には、大阪鉄道や高野鉄道との間で直通運転を行う 構想があったのです。現在、南大阪線や道明寺線・長野線が、近鉄路線の中でも数少ない狭軌となっているのはこのためです。 第1期区間営業開始の翌月、明治31年4月14日には、 第2期の古市-富田林間が延伸開業しますが、その時点で早くも河陽鉄道は経営 危機に陥ります。会社更生案が検討された結果、別の新会社を設立して河陽鉄道からすべての設備を買い受けることになりました。 明治32(1899)年1月23日、新会社「河南(かなん)鉄道株式会社」が創設され、河陽鉄道株式会社は解散することになりました。設立から3年、 鉄道開業後約1年での解散という短い社命でした。 |

||||

|

|

|||

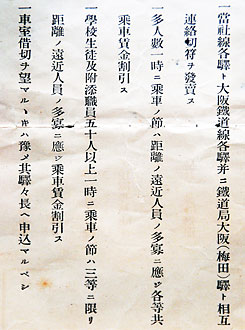

| 35) 河陽鉄道の掲示用「汽車時刻表・乗車賃金表」の部分 開業当時の道明寺-柏原間の賃金は3銭であった。 (藤井寺市船橋町・松永白洲記念館所蔵) 1898(明治31)年 |

36)「乗車賃金表」の下の注意書き 大阪鉄道(現関西本線)経由で大阪駅まで の連絡切符発売のあったことが目をひく。 |

|||

| 上の写真 35)・36)は、河陽鉄道が富田林までの第2期開業後に作製した掲示用の時刻表・賃金表の一部です。道明寺-柏原間、道明寺- 古市間などの1区間賃金は3銭となっています。この頃のうどん・そばの値段が1杯2銭程度だったらしいので、3銭という乗車賃は今日 の乗車料金の相場よりは高めだったと思われます。写真 36)の注意書きは乗車賃金表の下にあるものですが、読みやすいように常用漢字に 直して紹介します。『一 当社線各駅と大阪鉄道線各駅並びに鉄道局(国営鉄道)大阪(梅田)駅と相互連絡切符を発売す。一 多人数一時に 乗車の節は距離の遠近人員の多寡に応じ各等共乗車賃金割引す。一 学校生徒及付添職員五十人以上一時に乗車の節は三等に限り距離の遠 近人員の多寡に応じ乗車賃金割引す。一 車室借切を望まるゝときは予め其駅々長へ申込まるべし。』 |

||||

| 後継会社「河南鉄道」 事業を引き継いだ河南鉄道は、明治32(1899)年5月11日に柏原-富田林間の運輸営業を開始しましたが、依然として経営には厳しいもの がありました。河南鉄道は状況を打開するための計画を立案し、まずは第3期《富田林-長野間》の敷設を進めることにします。この区間 の建設は、すでに汐見橋-長野間を開業していた高野鉄道(現南海高野線)と長野駅で接続することを目的としていました。 明治35(1902)年3月25日には富田林-滝谷不動間、12月12日に滝谷不動-長野間の営業を開始しました。現在の「長野線」の誕生です。 これにより、当初計画の《柏原-古市-富田林-長野間》の全線開業がようやく実現し、河南鉄道は柏原から長野までが1本の路線となり、 関西鉄道(※)と高野鉄道とをつなぐ路線となったのです。ここに、南河内地域を縦断する鉄道がようやく実現したのでした。明治31年3月 24日に河陽鉄道が初めて開業してから5年近くが経とうとしていました。(※ 大阪鉄道は明治33年6月に関西鉄道に路線を譲渡、関西鉄道本線となっていた。) |

||||

| 大阪市内を目指して-「大阪鉄道」の誕生 大正8(1919)年3月8日、河南鉄道は「大阪鉄道株式会社」と社名を変更しました。初代大阪鉄道(現JR関西本線)とはまったく別の会 社です。 かねてより大阪市内への直接乗り入れを構想していた河南鉄道は、明治32年11月に柏原-上本町間の敷設を出願したのを皮切りに、何 度も申請却下や取り下げをくり返します。20年近くが経った大正5(1916)年11月には、今度は「道明寺-大阪天王寺間鉄道敷設免許申請」 を行います。柏原からの大阪延伸をあきらめて、道明寺から分岐する新しいルートの構想でした。 ところが、河南鉄道は申請から半年も経たない大正6年3月に、またもやこの申請を取り下げました。そして、1年後の大正7年3月に 再申請を行い、3ヶ月後の6月22日、やっと「道明寺-大阪天王寺間鉄道敷設免許状」が下付されました。翌大正8(1919)年3月8日に河南 鉄道は臨時株主総会を開催し、資本金増資を決議して社名の変更を行ったのです。社名の変更は、「いよいよ大阪へ乗り入れる」という大 きな決意を象徴するものだったことでしょう。 さらに大阪鉄道は動力の電気化を目指して、大正8年12月の臨時株主総会で資本金増資と借り入れを決議し、大正10(1921)年6月25日に 鉄道省より「電気鉄道事業経営」の許可を受けました。続いて、同年10月の株主総会では複線敷設が承認され、さらなる資本金増資と借り 入れが決議されました。この時期が、大阪市への延伸と共に、後に「大鉄電車」と呼ばれる電鉄事業に乗り出して行く大きな転換点となっ たと言うことができるでしょう。いよいよ、大阪天王寺を目指して大阪延長線の建設事業が動き出して行きます。 なお、道明寺-大阪天王寺間の新線敷設ルートについては、大阪鉄道の構想発表を受けて関係地域による激しい誘致運動が展開されまし た。分岐駅を道明寺駅とするか、または古市駅とするか、つまり、北寄りルートか南寄りルートかを巡って、多くの町村の間で計画案がぶ つかり合ました。大阪鉄道の対応も二転三転するのですが、結局のところ、ほぼ当初案に近い現行路線に決定されました。この経過につい ては、別ページで関係町村の地図とともに紹介しています。 大阪延長線開業と全線電化 大正10(1921)年7月1日、道明寺-大阪天王寺間鉄道敷設工事の起工式が行われ、翌11年4月19日には、 まず道明寺-布忍間の旅客輸送 営業が開始されました。さらに、大正12(1923)年3月23日には布忍-大阪天王寺間の線路工事も完成し、4月13日にようやく、道明寺-大 阪天王寺(翌年「大阪阿部野橋」に改称)間の電車による旅客輸送営業が開始されたのでした。 次いで、10月16日には道明寺-長野間の電車運行が始まります。翌13年6月1日には、残っていた道明寺-柏原間の電車運行が開始さ れ、これによって大阪鉄道全線の電化が完了しました。この後、大阪鉄道は東方へ目を転じ、大和延長線の実現に邁進していきます。 大鉄本線の交代-完成したZ形カーブ-道明寺線の支線化 昭和4(1929)年3月29日、古市-久米寺(現橿原神宮前)間の待望の大和延伸線が開通し、同時に大阪阿部野橋-吉野間の直通運転も開始 されました。新しい大阪鉄道本線の誕生でした。道明寺から分岐して大阪市内へ向かう新線は、西へ大きく曲がる急カーブとなりましたが 〔37)図のC図〕、今度の大和延長線は古市から分岐して東へ大きく曲がる急カーブとなりました。その結果、完成した新しい大鉄本線は、 「Z形カーブ」とか「逆S字カーブ」と呼ばれる独特の路線形を描くことになったのです。鉄道会社の本線としては極めて特異な形状の路 線となりました(D図)。 南大阪線が初めから1本の路線として計画されていたら、おそらくはこのような急カーブを含む路線設計にはなっていなかったでしょう。 大阪阿部野橋-久米寺間の現・南大阪線は、建設された時期が4回に分かれています。それも、建設の順序が端から順ではありません。つ まり、この路線はつぎはぎのように延伸されていったのです。その結果として、「Z形カーブ」の部分が出現してしまったわけです。とも あれ、こうして現在の「近畿日本鉄道・南大阪線」が誕生したのでした。 この新しい本線が完成した大阪鉄道では、道明寺-柏原間と古市-長野間が完全に支線化することになりました。現在の道明寺線と長野 線の基本形はこの時に始まったものと言えるでしょう。大和延伸線の完成に先立って前年の12月には、河南鉄道時代のままだった道明寺- 古市間が複線化されて複線運転が開始されていました。これにより大阪阿部野橋-久米寺間が、最初から全線複線で営業開始できるように なったのでした。その結果、道明寺-柏原間と古市-長野間だけが単線のまま取り残されることになったのです(長野線は後に一部複線化)。 かつて南河内を縦貫する1本の鉄道本線だった路線は、本線が交代して大きく様変わりを見せることになりました。 下の 37)図で、河陽鉄道から新しい大鉄本線が形成されるまでの経過を示しました。同時に、これは道明寺線・長野線が支線化する経過 でもあります。今日の道明寺線がたった2.2kmの単線の支線として運行されているのは、以上のような大阪鉄道の歩みが残した遺産と言 えるのかも知れません。 |

| 37) | 【 大阪鉄道本線の形成と道明寺線・長野線の支線化 】 |

| A 明治31(1898)年4月 | B 明治35(1902)年12月 | C 大正12(1923)年4月 | D 昭和4(1929)年3月 | |||

kintetsu/daitetsu-rekishi/map/daitetsu-honsen-M31.png) |

kintetsu/daitetsu-rekishi/map/daitetsu-honsen-M35.png) |

kintetsu/daitetsu-rekishi/map/daitetsu-honsen-T12.png) |

kintetsu/daitetsu-rekishi/map/daitetsu-honsen-S4.png) |

|||

| 3月24日古市-柏原間、4月14日 古市-富田林間が営業開始。翌年、 河陽鉄道は河南鉄道に引き継がれる。 |

3月25日富田林-滝谷不動間、12 月12日滝谷不動-長野間が営業開始。 南河内縦貫鉄道が完成する。 |

前年の4月19日道明寺-布忍間が 営業開始。この年4月13日布忍-大 阪天王寺間が営業開始。大阪鉄道の 新本線が完成する。 |

3月29日大和延長線の古市-久米寺 間が開通し、吉野鉄道への直通運転も 開始された。Z形カーブの大鉄本線が 完成して、柏原・長野線は支線化した。 |

|||

| 『大鉄全史』の資料を参考にして作成。路線名・駅名は、大鉄全史に準拠して当時の名称を使用。 | ||||||

| 戦争の時代をくぐって-「関西急行鉄道」から「近畿日本鉄道」へ 昭和12(1940)年7月に日中戦争が始まり、さらに、16(1941)年12月には太平洋戦争も始まります。この年、鉄道省が交通統制に本格的に 乗り出してきます。鉄道省は大阪鉄道に対し、関西急行鉄道との合併を勧めてきました。これに先立つ昭和16年3月、大阪電気軌道は参宮 急行電鉄(参急)と合併を実施して「関西急行鉄道株式会社(関急)」となっていました。 昭和18(1943)年2月1日に関急と大阪鉄道との合併が実施され、「大阪鉄道株式会社」は解散しました。47年前の明治29(1896)年3月に初め て南河内に設立された鉄道会社「河陽鉄道」に始まる大阪鉄道の歴史は、こうして幕を閉じました。関西急行鉄道の一部となった大鉄の各 路線は、関西急行鉄道の「天王寺線・柏原線・長野線」となりました。大鉄本線に初めて「天王寺線」という路線名称が付きました。 大鉄の名前が消えた翌年、昭和19(1944)年6月1日に関西急行鉄道は今度は南海鉄道と合併し、「近畿日本鉄道株式会社」が創立されまし た。この合併は両鉄道会社の経営戦略によるものではなく、“いきなり合併”というものでした。戦時の交通統制もここに極まれり、とい う国策による合併劇で、敗戦の1年5ヵ月前のことでした。 「天王寺線」となっていた旧大鉄本線は、重なる合併の結果、この時初めて「南大阪線」の名称が付きました。「近畿日本鉄道南大阪線」 の誕生です。柏原線が「道明寺線」となるのは、もうしばらく後のことです。 巨大私鉄となった近鉄でしたが、戦後になって旧南海鉄道の事業を分離することになり、昭和22(1947)年6月1日、近鉄から事業譲渡を 受けて「南海電気鉄道」が誕生しました。こうして巨大近鉄は関急時代の規模に戻って、今日の南海電鉄と近鉄という姿に変わったのでし た。もともと、国策によって無理に合併したようなものでしたから、本来の正常な姿に戻ったと言うべきでしょうか。この間の経過につい ては、別ページでさらに詳しく紹介しています。 |

| 【 年表で見る 河陽鉄道・河南鉄道・大阪鉄道と道明寺線のあゆみ 】 |

| 《 ◆現道明寺線 ◆現長野線 ◆現南大阪線 ◇全体・その他 》 |

| 年 | 月・日 | で き ご と | |

| 明29 | 1896 | 3.31 | ◇南河内地域での鉄道建設を目指して「河陽鉄道株式会社」が設立される。 |

| 31 | 1898 | 3.24 | ◆◆河陽鉄道が柏原-古市(ふるいち)間を開業。現・道明寺(どうみょうじ)線の誕生。現在の近鉄全線の中で最古の営業路線。 |

| 4.14 | ◆河陽鉄道が古市-富田林(とんだばやし)間を延伸開業。「喜志(きし)」駅も開業。〔A〕(※『大鉄全史』では、駅は「停留場・停車場」で表記。) | ||

| 32 | 1899 | 5.11 | ◇「河南鉄道株式会社」が設立され、河陽鉄道の事業を譲り受けて営業を開始する。河陽鉄道解散。 |

| 35 | 1902 | 3.25 | ◆河南鉄道が富田林-滝谷不動(たきたにふどう)間を延伸開業。 |

| 12.12 | ◆河南鉄道が滝谷不動-長野間を延伸開業。高野鉄道(現・南海高野線)への接続が実現。現・長野線の完成。〔B〕 | ||

| 41 | 1908 | 8.24 | ◇河南鉄道が玉手山遊園を開園。西日本最古の遊園地と言われている。現在は柏原市立公園。 |

| 42 | 1909 | 4.17 | ◆◆河南鉄道が柏原-長野間で蒸気自動客車(蒸気動車)の使用を開始。2時間毎の運行を1時間毎に増発できた。 |

| 44 | 1911 | 11.12 | ◆河南鉄道、「大和橋」駅を新設。(『大鉄全史』では6月1日) |

| 大 8 | 1919 | 3. 8 | ◇河南鉄道、臨時株主総会を開催し資本金増資を決議、「大阪鉄道株式会社(2代目)」と社名を変更。 |

| 11 | 1922 | 4.19 | ◆大阪鉄道が道明寺-布忍間の旅客輸送営業を開始(近鉄社史では4月18日)。「藤井寺・高鷲(たかわし)・河内松原」各駅開業。 |

| 12 | 1923 | 4.13 | ◆大阪鉄道、布忍-大阪天王寺間の旅客輸送営業を開始。同時に道明寺-大阪天王寺間が電化。〔C〕 |

| 10.16 | ◆大阪鉄道、道明寺-長野間の電車による営業を開始。 | ||

| 12.22 | ◆大阪鉄道、道明寺-大阪天王寺間の貨物輸送を開始。 | ||

| 13 | 1924 | 6. 1 | ◆大阪鉄道、柏原-道明寺間の電車輸送営業開始。「柏原南口」駅を新設。「大和橋」駅(船橋停留場)を廃止。 |

| 6. | ◆大阪鉄道、大阪天王寺駅→「大阪阿部野橋」駅に改称。 | ||

| 昭 3 | 1928 | 3.17 | ◇大阪鉄道、石川に「玉手橋」を竣工。(道明寺駅から石川を渡って玉手山遊園へ行く利用客のためにコンクリート橋を新設。) |

| 12.20 | ◆大阪鉄道、道明寺-古市間の複線工事が完成し、複線運転を開始。 | ||

| 4 | 1929 | 3.29 | ◆大阪鉄道、古市-久米寺(現橿原神宮前)間を延伸開業。現・南大阪線の完成。〔D〕 |

| 18 | 1943 | 2. 1 | ◇大阪鉄道、関西急行鉄道株式会社との合併を実施。「大阪鉄道株式会社」は解散し、「河陽鉄道~大阪鉄道」の歴史が 終わる。大阪鉄道の各路線は、関西急行鉄道の「天王寺線・柏原線・長野線」となる。 |

| 19 | 1944 | 6. 1 | ◇国策により、関西急行鉄道と南海鉄道が合併して「近畿日本鉄道株式会社」が誕生。 |

| 22 | 1947 | 6. 1 | ◇近畿日本鉄道、旧南海鉄道の事業部門を分離して「南海電気鉄道株式会社(旧高野山電気鉄道)」に譲渡。「南海」の誕生。 |

| 平10 | 1998 | 5.31 | ◇玉手山遊園地が閉園。(遊具等の設備を柏原市が引き継ぎ、1999年3月に柏原市立玉手山公園「ふれあいパーク」が開園。) |

| 11 | 1999 | 3.16 | ◆道明寺線でワンマン運転を開始。 |

| ※ 年月日については、『大鉄全史』に記載のある事項はそれに依っている。それ以外の事項は他の資料に依る。 ※ 駅名については、『大鉄全史』では「駅」ではなく、「停車場」「停留場」の種別で載っているが、この年表では便宜上「駅」で統一して表記した。 ※ なお、河陽鉄道・河南鉄道・大阪鉄道と南大阪線・道明寺線・長野線の歩みをまとめたより詳しい年表は、別ページ「道明寺線・長野線・南大阪線・ の歴史」に掲載している。 |

| 【 参考図書 】 『大鉄全史』(1952年 近畿日本鉄道株式会社) 『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』(2010年 近畿日本鉄道株式会社) 『藤井寺市史第二巻 通史編3 近現代』(2008年 藤井寺市) 『文化財基礎調査概報 -近代化遺産-』(柏原市教育委員会 2000年) 『松原鉄道物語』(2012年 松原市民ふるさとぴあプラザ第24回特別展) 『歴史でめぐる 鉄道全路線・大手私鉄02 近畿日本鉄道②』(2010年 朝日新聞出版) 『新潮「旅」ムック 日本鉄道旅行地図帳8号・関西1 全線・全駅・全廃線』(2008年 ㈱新潮社) 『近鉄大阪線・南大阪線 街と駅の1世紀』(2016年 ㈱アルファベータブックス) 『河陽鉄道開通120年記念事業・記録集』(2019年 特定非営利活動法人「おいなーれ柏原」) 〈その他〉 |