( 近畿日本鉄道 南大阪線・長野線 ) |

||||

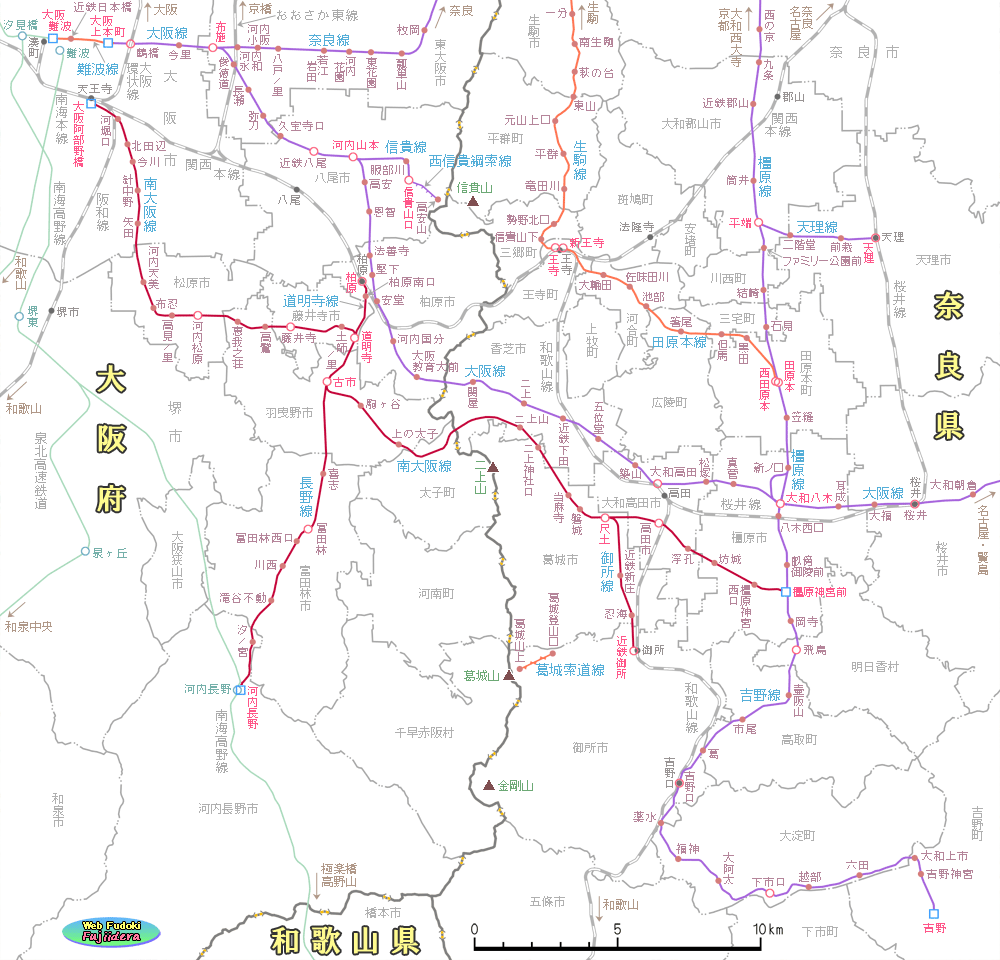

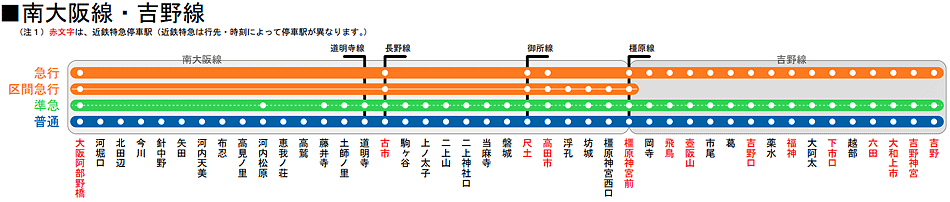

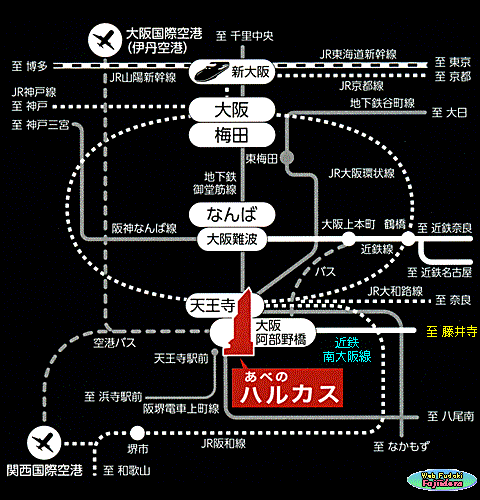

| 近鉄線では3番目の長さ 近畿日本鉄道(近鉄)・南大阪線は、名前の通り大阪府の南部を走る路線です。 正確に言うと大阪府の東南部のエリアで、大阪府東南部から奈良県の奈良盆地南 部にかけて走る路線です。 数ある近鉄全線の中で、大阪線(108.9km)・名古屋線 (78.8km)に次いで3番目に長い39.7kmの営業キロを持つ路線です。 下の路線地図には、南大阪線・道明寺線・長野線・御所線・吉野線の全線範囲 と周辺の他の路線、及び近鉄以外の鉄道路線を表示しました。この地図を見ると どんな所を通る路線であるのかがわかります。 南大阪線は大阪市の大阪阿部野橋(あべのばし)駅を起点とし、大阪市阿倍野区から同 東住吉区・松原市・羽曳野市・藤井寺市・羽曳野市(再通過)・太子町を通って奈 良県に入り、香芝市・葛城市・大和高田市を通って橿原市の終点・橿原神宮前駅 に至ります。橿原神宮前では吉野線に直結していて大阪阿部野橋発吉野行きの特 急や急行の直通列車も運行されています。 吉野線との直通運転 |

|

|

| 1) 大阪阿部野橋行き準急列車(西より) 南大阪線・土師ノ里駅東方。左手に見えるトラックの通る 道路は府道12号・堺大和高田線。 2017(平成29)年4月 |

||

| 地図でわかるように、橿原神宮前駅では北の大和西大寺駅を起点とする橿原線も接続しており、さらにその北方は京都線で京都駅につな がっています。地図上では京都から吉野まで1本の列車で行けるように見えますが、実際には橿原線の列車はすべて橿原神宮前駅が終点と なっていて、吉野線に乗り入れている列車はありません。と言うより、乗り入れることができません。 南大阪線や吉野線は、軌間1,067mmの狭軌で運行されていますが、橿原線・京都線・奈良線・大阪線などは軌間1,435mmの標準軌で運行さ れているのです。南大阪線が全線開業したのは昭和4(1929)年ですが、当時運営していた鉄道会社は大阪鉄道(2代目)でした。大阪鉄道の前 身・前々身である河南鉄道・河陽鉄道が最初の路線を狭軌で開業したことにより、それ以後に開業した路線もすべて狭軌となりました。 下の路線図で赤線で表示した現在の南大阪線・道明寺線・長野線・御所線は、戦前には旧大阪鉄道が運営していた路線で(御所線は系列の 南和電気鉄道)、そのため、現在でも狭軌で運行されています。一方、奈良線・大阪線・橿原線などを開業した大阪電気軌道は、最初から標 準軌で軌道の敷設を行いました。当時、国有鉄道(鉄道省線・現JR)は狭軌で敷設されていましたが、後発の民営鉄道の多くは、運行速度 や車両の大型化などを見据えて標準軌を採用していきました。狭軌を採用した河陽鉄道や南海鉄道(現南海電気鉄道)は、狭軌の国有線との 直通運転を目指していたと言われています。 橿原神宮前駅と吉野駅とを結ぶ吉野線は、JR和歌山線と接続していますが、こちらも同じような事情があったと思われます。その結果 南大阪線と同じ狭軌となったことで、大阪阿部野橋-吉野間の直通運転が可能となりました。大阪鉄道は当時の吉野鉄道と契約して、南大 阪線開業当初から直通運転を行っています。一方の橿原線を運営する大阪電気軌道(大軌)も吉野への乗り入れを望みますが、軌間の違いは 如何ともし難く、橿原神宮前(当時は久米寺駅)での乗り換えが避けられませんでした。後に大軌は吉野鉄道を合併しますが、大阪鉄道と吉 野鉄道との直通運転の契約は維持されました。乗り入れのできない大軌としては、吉野線の乗客数確保のためにも認めざるを得なかったの でしょう。 その後、戦時中の合併により近畿日本鉄道が誕生しますが、橿原線からの乗り入れは実現していません。南大阪線からの直通運転を維持 しつつ、橿原線からの乗り入れも同時に可能にするためには、南大阪線や吉野線を標準軌に変えるしかありません。費用対効果を考えると 現実的ではありません。吉野線に標準軌用のレールをもう1本追加して三条軌道にする案も浮上しましたが、軌道敷自体も拡幅が必要で、 かなりの大工事と費用が要求されます。最近、近畿日本鉄道は、フリーゲージトレインの導入を目指して研究を進めると発表しました。J R九州は九州新幹線でのフリーゲージトレイン導入をあきらめましたが、同じ頃に近鉄は新たな挑戦を決意したことになります。大阪電気 軌道時代からの「吉野への直通運転」という念願が忘れられなかったということでしょうか。最近の外国人観光客の増加ぶりを見ると、京 都を訪れる人々を何とか奈良県の飛鳥や吉野に誘引したいと考えるのも当然か、とも思えます。「京都から吉野へ」という新たな夢です。 |

||

| 2) | 近鉄南大阪線・長野線と周辺の鉄道路線 | ||

|

|||

|

|||

| ※ 阪堺電気軌道と大阪メトロ(旧大阪市営地下鉄)、千早赤阪村営金剛山ロープウェイ(休止)の路線は省略。 | |||

| 全28駅・39.7kmの路線 近鉄・南大阪線には、起点・大阪阿部野橋駅と終点・橿原神宮前駅を含めて全部で28の駅があり、39.7kmの営業キロを構成していま す。上の路線図にもありますが、以下に各駅の名称と読み方を起点からの順で紹介しておきます。 |

|||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 初めから全線複線電化路線-4回に分かれる開通時期 後述で詳しく紹介しますが、南大阪線は実は全線が一度に開通した路線ではありません。①古市-道明寺、②道明寺-布忍、③布忍-大 阪天王寺(現大阪阿部野橋)、④古市-久米寺(現橿原神宮前)と、開通時期が4回に分かれています。最後の古市-久米寺間が延伸開業して 大阪天王寺-久米寺間が全通したのは、昭和4(1929)年3月29日のことでした。 大阪天王寺-古市間は6年前の大正12年には電化が完成しており、最初の開業から単線のままだった古市-道明寺間も昭和3年12月には 複線化が完了していました。そのため、最後の古市-久米寺間が開通して新しい大阪鉄道本線(現南大阪線)の全線開業の時には、最初から 全線複線電化の路線として営業ができました。大阪鉄道は、乗車案内や観光案内の宣伝では「大鉄電車」の呼称を広めて行きました。 駅間は27区間-最短は600m 南大阪線の駅間は27区間ありますが、最も長い区間は、 上の太子-二上山間の5.3kmです。この区間は二上山の山裾に沿って走る部分 で、もともと居住地域ではないことから駅は設けられませんでした。現代に至っても、住宅地開発の対象になる場所ではないので、依然と して最長区間を保っています。 最短区間は、北田辺-今川間の0.6kmです。次いで、土師ノ里-道明寺間、当麻寺-磐城間の0.7km、布忍-高見ノ里間の0.8km、高見 ノ里-河内松原間の0.9kmとなっています。 大阪市内~松原市・羽曳野市~藤井寺市の範囲は、市街地も多いことから駅間距離は比較的短くなっています。大阪鉄道はこの区間に延 |

| 伸させて大阪阿部橋駅(当時は大阪天王寺)を開業させた後、吉野鉄道に接続すべく、大 和新線の延伸を計画します。それが現在の南大阪線の奈良県部分です。同じ時期に、乗 客数確保のために、新しい大鉄本線(大阪阿部野橋-古市)沿線にいくつもの住宅経営地 を開発していきます。また、沿線への学校誘致にも力を入れました。この時期にできた 経営地の一つが「藤井寺経営地」です。藤井寺駅の南側に10万坪にも及ぶ経営地が開発 され、住宅地のほかに野球場や教材園も建設されました。矢田・恵我之荘・土師ノ里・ 古市の各駅近くにも住宅地が開発されました。これらの流れに添うように設定されたの が、短い駅間隔だったのです。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

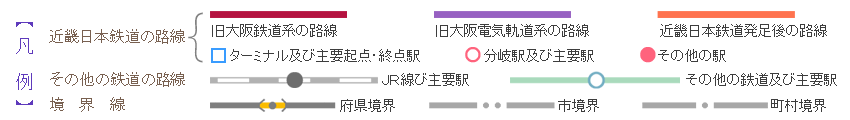

| 3) 南大阪線・吉野線の車種別停車駅と駅番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 近畿日本鉄道サイト「路線図・停車駅のご案内」(2020年)より 現在は別形式の表示図に変わっているが、内容は上図から変わっていない。 |

4) 駅別乗降人員(南大阪線)《一日乗降人員》 〔調査日:令和6年11月12日(火)〕 近鉄サイトより |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

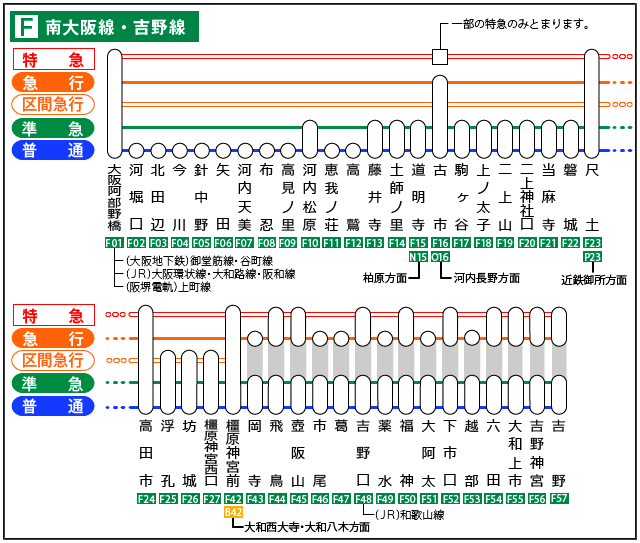

| 3-2) 南大阪線・吉野線の最近の車種別停車駅 近畿日本鉄道サイト「路線図・停車駅PDF」(2023年)より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アルファベット駅番号 3)図は、近畿日本鉄道のサイトに掲載されている「路線図・停車駅のご案内」の南大阪線・吉野線の図です。外国人利用者も増えたこと から、最近、各路線にアルファベット記号が付けられました。南大阪線は「F」で、駅番号は「F01」などとなります。28駅ある南大阪線 なので、終点の橿原神宮前駅は「F28」かと思いきや、図では「F42」となっています。これは橿原線の「B42」に合わせてあるためです。 吉野線は南大阪線と同じ「F」に組み込まれていますが、橿原神宮前駅のF42を起点とするので、終点の吉野駅は「F57」です。つまり、 駅番号と実際の駅順番数とは必ずしも一致しないということです。このアルファベット駅番号は、漢字の駅名が読めなくても駅番号でどの 駅かを表すことができるというもので、普通には日本人利用者には特に必要とするものではなさそうです。 5種類の列車種別 3)図には列車の種類別に停車駅が表示されています。橿原神宮前までの南大阪線には、5種類の列車が運行されています。その内の4種 類は吉野線にも乗り入れています。近鉄全路線の中で列車の種類が最も多いのは大阪線と難波線・奈良線で、6種類が運行されています。 南大阪線の区間急行に代わって「快速急行」があり、また、これらの路線だけ「区間準急」が運行されています。 藤井寺駅に停車するのは準急と普通(各駅停車)だけですが、大阪阿部野橋発の下り普通列車はほとんどが藤井寺行きです。この列車は、 藤井寺始発の大阪阿部野橋行き上り列車となります。藤井寺駅は、ここで発着する近鉄バスを利用する人の乗降が多く、4)図の表でわかる ように、南大阪線の全駅の中で大阪阿部野橋に次ぐ2番目の乗降者数があります。バス路線のエリア内の多くが住宅地となっていることや 大阪府立大学羽曳野キャンパス・四天王寺大学の存在などが影響していると思われます。 3-2)図は、最近の近畿日本鉄道のサイトに掲載された「路線図・停車駅PDF」より切り出した「南大阪線・吉野線」の部分です。内容が 若干簡略化されていますが、見やすくはなっています。別の「特急路線図」が新たに提供されたので、この停車駅図では特急が省かれてい ます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 乗車料金に見る経済成長の跡 下の表は、南大阪線・吉野線の主な駅の大阪阿部野橋駅からの乗車料金です。半世紀余りの間にどれぐらい変化していたのかを比べてみ ました。下段が2023(令和5)年現在の料金ですが、上段は55年前の1968(昭和43)年の料金です。交通公社(現株式会社JTB)発行の時刻表・ 1968年10月号から抜き出しました。この年は第18回東京オリンピック競技大会の4年後、日本万国博覧会(EXPO'70大阪万博)の2年前という 時期でした。高度経済成長がピークに向かって進んでおり、日本社会全体が活気づいていました。一方では、公害問題の顕在化や環境破壊、 大学紛争の全国化など、様々な歪みの部分も注目されていました。 1968年の大阪阿部野橋-藤井寺の料金は70円でした。1970年、私が藤井寺市に住むようになった時の料金も70円でした。今の物価の感 覚からするとずいぶん安かったように見えますが、何しろ、ビン牛乳やあんパンが20円、郵便はがき7円、封書郵便15円という時代の料 金だったのです。ちなみに、大卒者初任給が約3万円、高卒者初任給は約1万8千円という程度が相場でした。70円という料金は、当時の ラーメン1杯の値段と同じぐらいでした。 現在の料金は360円なので、約5.1倍になっています。ただし、この倍率は駅や区間によって異なります。初乗り運賃と同じ河堀口は9 倍、河内松原6倍、古市約6.1倍、橿原神宮前約5.1倍、吉野4.68倍などとなっています。これは、鉄道運賃が段階区分式に構成され ているからだと思われます。それにしても、半世紀余りの間に見られるこの料金上昇のデータからは、この後の経済成長とそれに伴う物価 上昇の大きさがどれだけのものだったか、如実に現われていると思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 豪華観光列車の登場-「青の交響曲(シンフォニー)」 近畿日本鉄道は、2階建てビスタカーや修学旅行専用列車、通勤列車用の特 性を持たせたラビットカーなど、以前から意欲的な車両作りに挑戦してきまし た。近鉄グループ内に近畿車輛(株)という自前の車両メーカーを擁しているこ とが背景にあると思われます。 名阪特急の「アーバンライナー」、大阪・名古屋からの「伊勢志摩ライナー」な ど、斬新なスタイルの特急列車を誕生させてきましたが、2013年にはより豪華 な装いの新型観光特急列車「しまかぜ」が登場しました。かつてのビスタカー 以来の伝統である2階建て車両を含む編成ですが、近鉄サイトにある車両説明 では、『当社沿線の最重要観光拠点である伊勢志摩地域の活性化を推進するた めの次世代新型特急車として登場しました。』とあります。 南大阪線・吉野線では、1990(平成2)年に「26000系さくらライナー」が投入 され、2011年にはリニューアルされたさくらライナーが登場しました。 |

|

|

| 5) 藤井寺市内を通過する「青の交響曲」上り列車 土師ノ里駅東方で西より撮影 2017(平成29)年8月 |

||

| これまでのもえぎ色からさくら色を基調としたカラーリングに一新され、南大阪線・吉野線では初となるデラックスカーの導入となりま した。内装材には吉野産の木材や和紙も使用され、また、より「さくら」のイメージを強調したデザインが取り入れられています。 そして、2016(平成28)年9月10日、南大阪線・吉野線で運行開始されたのが、観光特急「青の交響曲(シンフォニー)」です。この路線では 初めて投入された観光特急で、“列車そのものを楽しむ”といった感じのユニークさを持って登場しました。車両自体は新開発ではなく、 一般車両の6200系を改造した3両編成列車で、定員65人(全席指定)という豪華列車に生まれ変わっています。「青の交響曲」というネー ミングについては、近鉄サイトで『歴史・文化、自然や食などさまざまな観光資源にあふれた沿線の魅力と調和し、響き合いながら走る「青 色の列車」。これまでにない「上質な大人旅」にふさわしい癒しと寛ぎをお届けする新たなコンセプトの観光特急として「青の交曾曲(シ ンフォニー)」と名付けました。』と説明されています。 |

||

|

||

| 6) 観光特急「青の交曾曲(シンフォニー)」の車両編成図 近畿日本鉄道サイト「観光特急『青の交響曲』」より | ||

| 起点「大阪阿部野橋駅」-近鉄最多の乗降客数 近畿日本鉄道が現在運営する鉄軌道線と鋼索線の総数は23路線(葛城索道線 は付帯事業扱いなので含まれない)にも及び、総営業キロ程が501.1km(2025年 4月)という、我が国の私鉄(JR以外)で最長の路線網を誇っています。 近鉄全線の駅は286駅(2025年4月)ありますが、1日の利用者数が最多の駅 が大阪阿部野橋駅です。南大阪線に加えて、長野線・御所線・吉野線の各線か らの乗客は、終点駅の大阪阿部野橋駅の1点に集まって来ます。乗り換えで分 散する鶴橋駅・大阪上本町駅・大阪難波駅との違いです。大阪阿部野橋駅は、 「あべのハルカス」誕生と共に近鉄全駅を代表する一大ターミナル駅の地位を 確立しました。大正12年に大阪鉄道が大阪天王寺駅を開業してから90年後の ことでした。 「あべのハルカス」建設に並行して大阪阿部野橋駅の大規模な改修も行われ ました。各ホームの始点位置が少しずらされて改札内が広くなり、床や天井、 壁面等もずいぶんきれいになりました。 |

|

|

| 7) 大阪阿部野橋駅の改札口 2017(平成29)年6月 近年のターミナルビルの改築に合わせて改札口周辺も 改装された。 |

|

|

|

| 8)4番線ホーム 吉野行き急行の出発前。2017(平成29)年6月 | 9) 改札内の案内板 各種列車が表示されている。 2017年6月 |

| もともと大阪市内進出を目指していた大正時代の大阪鉄道は、国有鉄道(鉄道省線)の天王寺駅に接続する形 で路線を延伸させました。そこに加えて、阪堺電気鉄道上町線や大阪市電とも接続し、昭和11(1936)年には大 阪市営地下鉄開業に合わせて駅舎を移転させ、ターミナル駅としての位置を築きました。翌昭和12年には、駅 ビル上階に「大鉄百貨店」を開業し、今日では普通となった“ターミナル駅兼デパート”というスタイルの原 形が出来上がりました。この時に建てられたデパートの建物は、太平洋戦争で上層階が被害を受けましたが、 全壊することもなく生き残り、戦後になってからもハルカス建設で解体されるまで現役のデパートとしてその 存在を維持しました。70年あまりに渡って、南大阪線沿線をはじめ多くの人々に利用されてきました。 戦後の経済成長期には、国鉄天王寺駅が全国に先がけて「ステーションビル」に改築され、さらには大阪市 営地下鉄谷町線が新設されたことで、「天王寺・アベノ」はツインターミナルとして、ますます乗り換え拠点 としての位置が高まりました。もともと、天王寺駅・阿部野橋駅周辺には、天王寺公園・天王寺動物園・大阪 市立美術館、そして聖徳太子創建の四天王寺などがあり、休日でも駅の利用客はけっこうな数がありました。 そこに加えて近年周辺に様々な施設ができ、天王寺・阿部野橋ターミナルは、より集客性を増してきています。 新しいアベノの顔-ターミナルビル「あべのハルカス」 昭和時代から進められてきた大阪市による阿倍野地区再開発計画によって、大阪阿部野橋駅の西側地区には 次々と商業施設や大学病院などが建ち並びました。それらを見下ろすように完成した高さ300mの「あべのハ ルカス」は、新しい阿倍野地区の仕上げのようなシンボルとしてそびえ立っています。阿部野橋駅界隈は現在 では、北の大阪駅・梅田地区に次ぐ南の拠点として、その存在感を高めてきています。 近年急増してきた来日外国人観光客の姿は、天王寺界隈でも多く見られるようになり、あべのハルカスや周 囲の商業施設、公園などではごく普通に外国人と行き交います。古刹である四天王寺でも、駅から近いせいか |

kintetsu/daitetsu-rekishi/harukasu0496.jpg) |

|

| 10) あべのハルカス (北西 天王寺公園より) 2016(平成28)年6月 |

||

| 外国人グループをよく見かけます。都市景観と隣り合わせの寺院景観が珍しいのかも知れません。一方、大阪の市街にあっては極めて庶民 的な町として知られている新世界界隈にも、多くの外国人観光客が訪れるようになりました。国内観光客の増加とも相まって、休日の新世 界は多くの人でにぎわっています。 来日外国人観光客に関して言えば、天王寺・阿部野橋ターミナルの空港アクセス利便性を挙げることができます。JR天王寺駅からは関空 特急が関西国際空港と直結しており、近鉄バスもハルカス前から空港バスを運行しています。梅田地区よりも関西空港に近いことで、アベ ノ地区は今後の外国人旅行客の宿泊需要の増加が見込まれ、大型ホテルの進出も計画されています。 |

||

11) あべのハルカス・大阪阿部野橋駅の周辺地図 及びアクセス地図 パンフレット『あべのハルカス』(近鉄不動産株式会社 2016年) より 一部加工 |

|

|

kintetsu/daitetsu-rekishi/map/harukas-shuhen-2.jpg) |

| 南大阪線沿線の各地の様子については、多くの乗り鉄ファンの方々がいろいろなサイトで紹介されていますので、各駅や沿線の様子につ いてはそちらにお任せしたいと思います。以下では、南大阪線成り立ちの経過や変遷について取り上げていきます。 |

| 近畿日本鉄道・南大阪線の成り立ち | |||

| 現在「南大阪線」と称される大阪阿部野橋-橿原神宮前の路線は、実は初めから1本の路線として計画・敷設されたものではありません でした。この路線の建設時期は4つの区間に分かれます。最初の区間が開業した時と全線完成・開業した時期とでは、30年ほどの開きが あります。順々に路線が延伸されて行った結果、当時の大阪鉄道の経営の中心となる本線が完全に入れ替わることになりました。 南大阪線完成に至る歴史について語るには、接続する道明寺線・長野線とセットでその経過を説明する必要があります。詳しい経過につ いては、別ページ「道明寺線・長野線・南大阪線の歴史」で紹介しているので、ここではその概要を紹介することにします。 |

|||

| 大阪府南部の鉄道建設 大阪府南部の鉄道としては、日本最古の完全民営私鉄と言われる 阪堺鉄道が明治18(1885)年に難波・大和川間を開業したのが初めで した。この線はやがて和歌山まで延伸された現在の南海本線です。 明治22(1889)年には、大阪鉄道(初代 後に国有化)が湊町-柏原 間を開業し、同25年には奈良までの全線を開業しました。やがて名 古屋まで延伸されたこの線は、現在のJR関西本線です。この路線の 開通を受けて、南河内地方の東高野街道沿いの村々では、大和川の 北に位置する柏原駅へ至る路線の実現が要請されました。 南河内独自の鉄道が誕生-「河陽鉄道」 地元住民の熱心な誘致運動が起こり、柏原駅と接続して南河内地 方を縦貫する鉄道が計画されます。 南河内郡平尾村(現堺市美原区 平尾)出身の出水(でみず)彌太郎氏を中心として51人の発起人が集まり 29(1896)年3月31日に河陽鉄道株式会社が設立されました。 河陽鉄道は、第1期が《柏原-道明寺-古市間》・第2期が《古 市-富田林間》・第3期《富田林-長野間》という建設計画を立て、 ただちに工事を開始しました。そうして明治31(1898)年3月24日、 待望の第1期区間・柏原-古市間の営業が開始されました。これが 現在道明寺線として運行されている路線の始まりです。この時、河 陽鉄道は軌間 1,067mmの狭軌を採用しています。 もともと河陽鉄道は大阪鉄道(初代大阪鉄道・後に関西鉄道・現JR 関西本線)柏原駅と結ぶ目的で計画されたので、 大阪鉄道と同じ狭 軌を採用しました。大阪鉄道との直通運行による大阪市への乗り入 れを目指していたのです。現在、南大阪線や道明寺線、長野線が、 近鉄路線の中でも少数派の狭軌となっているのはこのためです。 第1期区間営業開始の翌月、明治31年4月14日には、 第2期の 古市-富田林間が延伸開業しますが、その時点で早くも河陽鉄道は 経営危機に陥ります。もともと沿線の人口が少ない地域であり、旅 客収入が思うほど上がりませんでした。会社更生案が検討された結 果、別の新会社を設立して河陽鉄道からすべての設備を買い受ける ことになりました。〈A〉 ※〈A〉~〈D〉は、下の14)「大阪鉄道本線が形成されるまで」の時期に対応します。 明治32(1899)年1月23日、新会社「河南(かなん)鉄道株式会社」の 創立総会が開催され、河陽鉄道は解散することになりました。設立 から3年、鉄道開業後約1年での解散でした。 |

12) 南大阪地域の鉄道延伸の様子 | ||

kintetsu/daitetsu-rekishi/map/kintetsu-rosen.png) |

|||

| ※ ロールオーバーにより市町村区分の地図が出ます | |||

| ★ 地図アニメーションで見る各路線のできてきた順序 | |||

| 後継会社「河南鉄道」 事業を引き継いだ河南鉄道は、明治32(1899)年5月11日に柏原-富田林間の運輸営業を開始しましたが、依然として経営には厳しいもの がありました。河南鉄道は状況を打開するための計画を立案し、まずは第3期《富田林-長野間》の敷設を進めることにします。この区間 の建設は、すでに汐見橋-長野間を開業していた高野鉄道(現南海高野線)と長野駅で接続することを目的としていました。 明治35(1902)年3月25日には富田林-滝谷不動間、12月12日に滝谷不動-長野間の営業を開始しました。現在の「長野線」の誕生です。 これにより、当初計画の柏原-古市-富田林-長野間の全線開業がようやく実現し、河南鉄道は柏原から長野までが1本の路線となり、大 阪鉄道※と高野鉄道とをつなぐ路線となったのです。ここに、南河内地域を縦断する鉄道がようやく実現したのでした。明治31年3月24日 に河陽鉄道が初めて開業してから5年近くが経とうとしていました。 ※ 大阪鉄道は明治33年6月に関西鉄道に路線を譲渡、関西鉄道本線となっていた。 柏原-長野間が全通した河南鉄道線は、かつて鉄道敷設を切望した村々があった東高野街道に沿っていました。東高野街道と何度か交叉 しながら併行しています。後の昭和10年代に東高野街道のバイパスとして開通した産業道路(現国道旧170号)は、より長野線の近くを併走す るように建設されました。〈B〉 |

|||

| 大阪市内を目指して-「大阪鉄道」の誕生 大正8(1919)年3月8日、河南鉄道は「大阪鉄道株式会社」と社名を変更しました。初代大阪鉄道(現JR関西本線)とはまったく別の会 社です。以後、「大阪鉄道(大鉄)」はこの会社を表します。 かねてより大阪市内への直接乗り入れを構想していた河南鉄道は、明治32年11月に柏原-上本町間の敷設を出願したのを皮切りに、何 度も申請却下や取り下げをくり返します。20年近くが経った大正5(1916)年11月には、今度は「道明寺-大阪天王寺間鉄道敷設免許申請」 を行います。柏原からの大阪延伸をあきらめて、道明寺から分岐する新しいルートの構想でした。 古市から分岐するなど、他の延伸案も検討されたようですが、結局道明寺からの分岐案になりました。会社では実地調査を進め、沿線の 玉手山遊園の遊覧と道明寺天満宮参詣の利便を考慮して、道明寺分岐案を採用したとされます。道明寺-古市間の西方には大型前方後円墳 や大規模神社などが存在していて、いずれの案にしてもルートの選定は部分的に変則的なものにならざるを得ませんでした。道明寺から分 岐して現在の藤井寺駅や河内松原駅方向へ進むためには、旧カーブで仲津山古墳(仲姫皇后陵)の北側を迂回することになります。現在の土 師ノ里駅-道明寺駅間の旧カーブがそれです。 ところが、河南鉄道は申請から半年も経たない大正6年3月に、またもやこの申請を取り下げました。そして、1年後の大正7年3月に 再申請を行い、3ヶ月後の6月22日、やっと「道明寺-大阪天王寺間鉄道敷設免許状」が下付されました。翌大正8(1919)年3月8日に河南 鉄道は臨時株主総会を開催し、資本金増資を決議して社名の変更を行ったのです。社名の変更は、「いよいよ大阪へ乗り入れる」という大 きな決意を象徴するものだったことでしょう。 さらに大阪鉄道は動力の電気化を目指して、大正8年12月の臨時株主総会で資本金増資と借り入れを決議し、大正10(1921)年6月25日に 鉄道省より「電気鉄道事業経営」の許可を受けます。続いて、同年10月の株主総会では複線敷設が承認され、さらなる資本金増資と借り入 れが決議されました。この時期が、大阪市への延伸と共に、後に「大鉄電車」と呼ばれる電鉄事業に乗り出して行く大きな転換点となった と言うことができるでしょう。いよいよ、大阪天王寺を目指して大阪延伸線の建設事業が動き出して行きます。 一方、現在の藤井寺市域では大正7年から10年にかけて、大阪延伸線の計画ルートをめぐり、旧藤井寺村の地区(大字)の間で誘致運動が ぶつかり合う事態が展開されることとなりました。地区住民の強い要望の前に、大阪鉄道が一時、古市-藤井寺間を直接結ぶ計画案を提示 するということもありました。この間の詳しい経過は、別ページで紹介していますので、そちらをご覧ください。 |

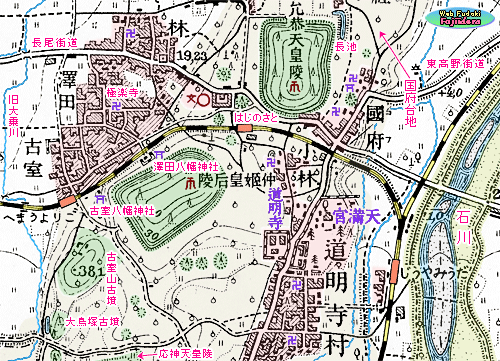

| あの旧カーブは?-神社境内を通る鉄道 大阪鉄道の大阪延伸線は、紆余曲折を経て最終的には道明寺駅 からの分岐案が採用されました。その結果、道明寺駅から北上す る線路は旧カーブで西側に向きを変えることとなりました。この 地域一帯には、天皇・皇后陵である大型前方後円墳や多くの小古 墳が分布しており、さらには古くからの集落も広がっています。 線路敷設のルート設定は難しいものに為らざるを得ません。 右の 13)図は、昭和4(1929)年発行の1/25,000地形図に着色加 工等を施したものです。大阪鉄道が道明寺-布忍間を開業してか ら4,5年後の様子と思われます。鉄道線路と古墳や集落との位置 関係がよくわかります。絶妙の配置と言うべきでしょうか。わざ わざ急カーブを作って北側に屈曲させたことの意味がこの図から 見て取れます。 地図中の「だうみやうじ」は勿論「道明寺」のことです。また、 「ごりようまへ」は「御陵前」で、後に「応神御陵前」に変わり ます。駅の位置も後に大乗川の西側に移されています。敗戦間近 の1945(昭和20)年6月に休止となり事実上の廃駅でしたが、 1974 (昭和49)年7月に正式に廃止となりました。 土師ノ里駅と御陵前駅は、道明寺-大阪天王寺間全通の翌年、 大正13年に開業しています。これらの駅は、応神天皇陵(誉田御 廟山古墳)や允恭天皇陵(市野山古墳)、 仲姫皇后陵(仲津山古墳) |

|

|

| ■台地部分 ■古墳 ■集落部分 ■川・池 ■堤防・河川敷 | ||

| 13) 阪鉄道の土師ノ里駅周辺の様子 昭和4年発行地形図より 二万五千分一地形図大阪近傍九号 和歌山五号大阪東南部ノ四(大日本帝国陸地測量部 1929年発行)より 一部をカラー化、着色等の加工。赤色文字は筆者による追加。 |

||

| などの皇陵巡りに便利な位置に設定されています。古墳や集落をギリギリで避けながらも、皇陵参拝にも便利な位置となる駅、それがうま く工夫されています。なおかつ、地域の住民にとっても利用しやすい駅の配置と敷設ルートになっています。 しかしながら、このルートで線路を敷設するためには、一つ悩ましい問題がありました。仲姫皇后陵の北側に沿った敷設ルートは、澤田 地区の村社(当時)である澤田八幡神社の境内の真上に重なるのです。江戸時代初期から鎮座する村の鎮守様をそう簡単に移設するわけには いきません。すでに村内には神社の適地となる場所はありません。村(地区)の中でどのような話し合いが行われたのかはわかりませんが、 結局、神社境内の真ん中に線路を通すことになりました。村の人々にとっては大変大きな決断だったと思われます。このような地元地域の 協力的な受け入れがあって、大阪鉄道の大阪延伸線敷設ルートは、現在私たちが知る近鉄南大阪線のルートで確定できたのでした。 時は流れ情報化社会となった今日、澤田八幡神社は「境内を電車が通る神社」として全国に知られるようになりました。各地から鉄道フ ァンや神社ファンが訪れています。インターネット上では多数の澤田八幡神社の写真が見られます。 |

||

| 大阪延長線開業と全線電化 大正10(1921)年7月1日、道明寺-大阪天王寺間鉄道敷設工事の起工式が行われ、翌11年3月31日には道明寺-布忍間の線路工事が完成 して、4月19日には 道明寺-布忍間の旅客輸送営業が開始されました。大正12(1923)年3月23日には布忍-大阪天王寺間の線路工事も完 成し、4月13日にようやく、道明寺-大阪天王寺間の電車による旅客輸送営業が開始されたのでした。 |

||

| 次いで、10月16日には道明寺-長野間の電車運行が始まります。そ して、12月22日には道明寺-大阪天王寺間の貨物輸送が開始されまし た。翌13年6月1日には残っていた道明寺-柏原間の電車運行が開始さ れ、これによって大阪鉄道全線の電化が完了しました。この後、大阪鉄 道は東方へ目を転じ、大和延伸線の実現に邁進していきます。〈C〉 写真 14)は道明寺-天王寺間開業告知の広告です。右からの横書きが 時代を実感させてくれます。「初発午前五時 終発午後十一時」の文字 |

kintetsu/daitetsu-rekishi/daitetsu-koukoku.jpg) |

|

| 14) 道明寺-大阪天王寺間開通の告知広告 『大鉄全史』より 開通に先立って道明寺-天王寺間の電化も進められていた。 |

||

| が見え、現在とそんなに違わない営業時間だったことがわかります。また、「當分毎十五分発車」とあり、1時間間隔の運転だったことも わかります。中央上部には沿線名所として、「玉手遊園(玉手山遊園地・現柏原市・1998年閉園)・埴生(はにふ)桃林(現羽曳野市)・道明寺・天満 宮(道明寺天満宮)・葛井寺観音・上の太子(叡福寺・聖徳太子陵・現太子町)・滝谷不動(明王寺・現富田林市)・観心寺の桜(現河内長野市)・ 応神天皇(陵・現羽曳野市)・其他御陵・楠公(楠木正成公)遺蹟」が並んでおり、南河内の名所旧蹟の一覧という感じです。 大鉄電車は東へ-大和延長線の建設 大阪市内への乗り入れを実現した大阪鉄道は、今度は反対方向に目を向け東の奈良県を目指します。大鉄本線を久米寺(現橿原神宮前)ま で延伸して吉野鉄道と接続し、吉野への直通運転を行うという構想です。この「大和延伸線」の計画が動き始めましたが、今度も事業免許 の取得をめぐって紆余曲折がありました。結局、古市-高田-桜井間の敷設免許を先に取得していた「南大阪電気鉄道」という鉄道会社と 合併することで、大阪鉄道は大和新線延伸に必要な敷設免許を手に入れます。 大阪鉄道は合併実施の前々日の定時株主総会で、大和延伸線建設のために約20万株の増資を決定しますが、6万株の引き受けが残り苦労 します。昭和2(1927)年に、これをすべて引き受けて持株比率14.6%の大株主となったのが、「大阪電気軌道(大軌)」でした。この時から 大阪鉄道と大軌には大きなつながりができたのです。 昭和2(1927)年6月6日、大阪鉄道は大和延伸線の起工式を行い、大和延伸線の実現に向けて着々と歩を進めていきました。同年11月には 吉野鉄道と同社吉野線直通乗入契約を締結します。大和延伸線の完成後には、久米寺から吉野鉄道へ乗り入れて吉野まで直通運転すること を目指していたのです。吉野鉄道も大鉄と同じ狭軌鉄道でした。大和延伸線は古市駅から東を向いて分岐することになりました。 大和延伸線の完成までには2年近くかかりますが、その間にも大阪鉄道は兼営事業の拡大を進め、積極的投資を行っています。現在の南 大阪線沿線では、昭和2年「矢田経営地」「白鳥園経営地」「藤井寺経営地」の住宅土地分譲開始に次ぎ、昭和3年には道明寺駅から玉手 山遊園に行くための「玉手橋(石川)」が竣工、また乗合自動車事業(路線バス)の営業も開始されます。 同じく昭和3年、「藤井寺球場」と「藤井寺教材園」も完成しました。藤井寺球場や藤井寺教材園は、大阪鉄道が進める「藤井寺経営地」 事業の一環でした。駅前に広がる高級分譲住宅地とスポーツ・文化施設を組み合わせた約10万坪(約33ha)にも及ぶ経営地だったのです。 |

||

| 大和延伸線が完成するまでの経過の概略を以下に示しておきます。 |

| 大阪鉄道・大和延伸線の建設経過概略 |

| 大正12. 4.13(1923) | 大阪鉄道、道明寺-大阪天王寺間で電車による旅客輸送営業を開始。 |

| 大正15.10.30(1926) | 大阪鉄道、第55回定時株主総会で株式20万6,000株の増資を決議。 |

| 11. 1(1926) | 大阪鉄道と南大阪電気鉄道の合併が実施される。 |

| 昭和 2. (1927) | 大阪鉄道の増資株式6万株を大阪電気軌道が引き受ける。(持株比率14.6%) |

| 6. 6(1927) | 大阪鉄道、大和延伸線・古市-久米寺間の起工式を行う。 |

| 11. 8(1927) | 大阪鉄道、吉野鉄道と同社吉野線直通乗り入れ契約を締結。 |

| 昭和 3.12.20(1928) | 大阪鉄道、単線のままだった道明寺-古市間の複線工事が完成、複線運転開始。 |

| 昭和 4. 3.23(1929) | 大阪鉄道、古市-久米寺間の線路工事が完成。 |

| 3.29(1929) | 大阪鉄道、大和延伸線・古市-久米寺間が開通。大阪阿部野橋-吉野間の直通運転も開始。 |

| 8. 1(1929) | 大阪電気軌道、吉野鉄道を吸収合併する。大鉄の吉野線直通乗り入れは継続される。 |

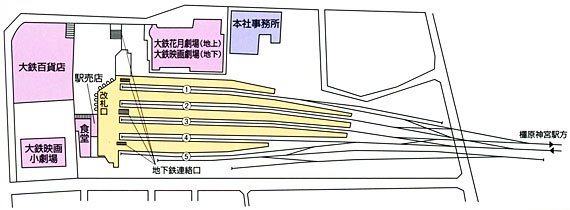

| 大鉄本線の交代-完成したZ形カーブ 昭和4(1929)年3月29日、待望の大和延伸線が開通し、同時に大阪阿部野橋-吉野間の直通運転も開始されました。新しい大鉄本線の誕生 でした。道明寺から分岐して大阪市内へ向かう新線は、西へ大きく曲がる急カーブとなりましたが(C図)、今度の大和延伸線は古市から分 岐して東へ大きく曲がる急カーブとなりました。その結果、完成した新しい大鉄本線は、「Z形カーブ」とか「逆S字カーブ」と呼ばれる 独特の路線形を描くことになったのです。普通に見れば、多くの人が「何でこんな所で連続急カーブ?」と思うことでしょう。 南大阪線が初めから1本の路線として計画されていたら、おそらくはこのような急カーブを含む路線設計にはなっていなかったでしょう。 上の12)図でわかりますが、大阪阿部野橋-久米寺(現橿原神宮前)間の現・南大阪線は、建設された時期が4回に分かれています。それも、 建設の順序が端から順ではありません。つまり、この路線はつぎはぎのように延伸されていったのです。その結果として、「Z形カーブ」 の部分が出現してしまったわけです。ともあれ、こうして現在の近畿日本鉄道・南大阪線は誕生したのでした。〈D〉 この新しい本線が完成した大阪鉄道では、道明寺-柏原間と古市-長野間が完全に支線化することになりました。現在の道明寺線・長野 線の基本形はこの時に始まったものと言えるでしょう。大和延伸線の完成に先立って前年の12月には、河南鉄道時代のままだった道明寺- 古市間が複線化されて複線運転が開始されていました。これにより大阪阿部野橋-久米寺間が、全線複線で営業開始できるようになったの でした。かつて南河内を縦貫する1本の鉄道本線だった路線は、本線が交代して大きく様変わりを見せることになりました。 |

|||||||

| 15) | 【 大阪鉄道本線が形成されるまで 】 | ||||||

| A 明治31(1898)年4月 | B 明治35(1902)年12月 | C 大正12(1923)年4月 | D 昭和4(1929)年3月 | |||

kintetsu/daitetsu-rekishi/map/daitetsu-honsen-M31.png) |

kintetsu/daitetsu-rekishi/map/daitetsu-honsen-M35.png) |

kintetsu/daitetsu-rekishi/map/daitetsu-honsen-T12.png) |

kintetsu/daitetsu-rekishi/map/daitetsu-honsen-S4.png) |

|||

| 3月24日古市-柏原間、4月14日 古市-富田林間が営業開始。翌年、 河陽鉄道は河南鉄道に引き継がれる。 |

3月25日富田林-滝谷不動間、12 月12日滝谷不動-長野間が営業開始。 南河内縦貫鉄道が完成する。 |

前年の4月19日道明寺-布忍間が 営業開始。この年4月13日布忍-大 阪天王寺間が営業開始。大阪鉄道の 新本線が完成する。 |

3月29日大和延長線の古市-久米寺 間が開通し、吉野鉄道への直通運転も 開始された。Z形カーブの大鉄本線が 完成して、柏原・長野線は支線化した。 |

|||

| (『大鉄全史』の資料を参考にして作成。路線名・駅名は、大鉄全史に準拠して当時の名称を使用。) | ||||||

| 新本線完成のその後-昭和恐慌と経営再建 大和延伸線の開通を実現させた大阪鉄道でしたが、多額の投資をして 延伸線を建設し、それが完成した頃には昭和恐慌に遭遇するという不運 に見舞われました。やっと実現させた大和延伸線も思ったほど収益性が 上がらず、多額の負債を抱えて急速に経営を悪化させていきました。大 阪電気軌道の支援も受けましたが、抜本的な打開策を講じることができ ませんでした。当時、大軌も経営不振に陥っていたためです。 このような状況の中、大阪鉄道の経営再建を担って昭和7年10月に社 長に就任したのが佐竹三吾氏でした。佐竹氏は負債整理案を作製して実 行すべき課題を掲げ、経営再建に邁進します。そして、8年後には念願 の復配を実現させるまでに立て直しを進めました。 |

kintetsu/daitetsu-rekishi/abenobashi-s4.jpg) |

|

| 16) 大阪鉄道の大阪阿部野橋駅 『大鉄全史』より (昭和4年頃) | ||

| その間、大阪阿部野橋駅の移設・拡張、大鉄百貨店の開店、大鉄映画劇場及び大鉄花月劇場の開場など、兼営事業の拡大や多角化を図る ための投資も積極的に行いました。と言うより、経営多角化によって恐慌下の本業の経営不振をカバーしようという、昭和恐慌に対処した 関西私鉄の流れに沿うものでした。当時、多くの私鉄が進めた経営多角化は、自動車(バス)事業、百貨店、住宅・土地が代表的なものでし たが、その他の部門も含め以前から兼営事業に積極的だった関西私鉄は、鉄道部門の不振を兼業部門でカバーすることができたのです。 |

||

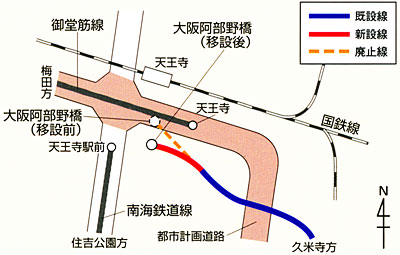

| 大阪阿部野橋駅移設とターミナルビル建設 昭和8(1933)年5月に日本初の公営地下鉄として、大阪市営地下鉄1号線(現御堂筋線)の梅田-心斎橋間が開業しました。その後、南へ延 伸されて5年後の昭和13年4月には天王寺駅までが開業しました。それに先だって、大阪鉄道は大阪阿部野橋駅の移設事業を始めることに なりました。大阪市の都市計画により、従来の大阪阿部野橋駅などの大鉄所有地約1,000坪(3,300㎡)が用地買収の対象となったのです。 この場所には都市計画道路の今宮平野線が建設されることになりました。その地下に地下鉄1号線を天王寺駅まで延伸させる計画です。大 鉄はその新設道路の南側に接する約2,600坪(8,580㎡)の土地を取得して大阪阿部野橋駅の移設を計画しました《 17)図》。 |

||

|

大阪阿部野橋駅の移設に合わせて、大鉄はターミナルビルの建設と百貨店の 開業をセットで計画しました。上記の兼営事業拡大路線が進んでいた時です。 |

|

|

||

| 17) 大阪阿部野橋駅周辺の線路移設〔昭和14(1939)年〕 『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』(近畿日本鉄道 2010年)より |

18) 移設後の大阪阿部野橋駅と兼業施設の配置図〈昭和16(1941)年〉 『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』より |

|

| 駅施設の工事は昭和9(1934)年3月17日に開始され、竣工は地下鉄開業から約1年後の昭和14年6月5日のこ とでした。百貨店ビルの建設は昭和10年10月10日に開始され、本館の一部竣工を受けて12年7月15日、地 階~地上2階を売り場として一部が開店されました。11月16日には全館が開店し、翌13年10月には本社事務 所の竣工ににより売り場の拡張も行われました。大鉄百貨店本館ビルは、鉄筋コンクリート造り地下2階・地 上7階建てで、総床面積6,500坪(約21,500㎡)のうち4,860坪(約16,000㎡)が売り場に当てられました。こ のビルは後に太平洋戦争下の昭和20年3月14日の大阪大空襲で上層階が被害を受けましたが、戦後に修復され、 あべのハルカスの建設が開始されるまでは、近鉄百貨店阿倍野本店として存続していました。 以上のような駅施設移転や百貨店開業のほかにも、大阪鉄道は百貨店に併設する形で映画館・劇場・食堂も 開業させています。昭和12年5月12日に「株式会社大鉄映画劇場」を設立し、昭和13年1月19日※には百貨店 |

|

|

| 19) 大阪阿部野橋駅 昭和17(1942)年 近畿日本鉄道サイト 「近鉄資料館」より |

||

| 店の南隣に「大鉄映画ニュース館」(昭和16年4月「大鉄映画小劇場」に改称)が開業しました(※『大鉄全史』では12年12月24日開業)。次いで、 13年11月12日には本社事務所の西隣に地下劇場の「大鉄映画劇場」(後の「近畿地下劇場」)が開業しています。さらに、14年1月1日には地 下劇場の上部に平屋で増築した「大鉄花月劇場」(後の「近畿劇場」)が開業しました。後に「株式会社大鉄映画劇場」は近畿日本鉄道の発足に 合わせて、「株式会社近畿映画劇場」(近映)と商号を改め、さらに1998(平成10)年には「株式会社きんえい」に商号変更しています。 一方、大正13(1924)年に開店していた直営の「大鉄食堂」は、駅施設移転に合わせて昭和11年8月に閉店しましたが、新たに「阿部野橋 駅食堂」が昭和15(1940)年10月27日に開業しました。駅の上に設けられた食堂は、収容人員約130人の規模でした。 18)図は、近鉄社史に掲載された昭和16年当時の阿部野橋駅の配線図ですが、駅の規模と共に百貨店・映画館・劇場・食堂・(大鉄)本社 事務所の配置や位置関係がよくわかります。1980年代に百貨店が増築されるのに合わせて、映画館・劇場のあった近映会館は閉鎖されて姿 を消しますが、それまでの基本的な配置は、昭和15,6年までに完成したこの配置がベースとなっていたことがわかります。 往年の鉄路の名優-「デニ501系」 下の写真は、昭和12~14年の大阪鉄道時代の貴重な記録です。写真 20)は、戦前から戦後昭和40年代にかけて南大阪線・吉野線で活躍 した「デニ501系電動車」のデニ506車両で、今まさに藤井寺球場の前を大阪阿部野橋に向かって疾走している光景です。デニ501系車両 は、半世紀近くに渡って南大阪線や吉野線で活躍した往年の名車両です。 写真 21)は、デニ501系と同時期に製造された「フィ601形制御車」の「No.601~609」の中のいずれかと思われます。昭和14年に朝 日新聞が報道したものですが、当時の大阪鉄道が採用した女性乗務員とのことです。わざわざ報道されたことから、新たな制度として採用 が始まったと思われます。昭和12年7月に始まった日中戦争がこの頃には長期化の様相を見せており、大阪の第4師団も動員されました。 相次ぐ招集によって産業現場から男性労働者が減っていく中、それを補うように女性の活用が始まったのかも知れません。 「デニ501系」について、近畿日本鉄道サイト「近鉄資料館-鉄路の名優 」から『大鉄 デニ501系~おいたち』を紹介します。 『近鉄南大阪線の前身、大阪鉄道(大鉄)は昭和4年、古市~久米寺(現橿原神宮前)間の延長開通と併せて吉野鉄道への乗入れによる“あ べの橋~吉野間”の直通運転を開始しました。これに伴って新造されたのが、20m大型ボギー半鋼製車デニ501系でした。日本最初の20 m車で、スマートさはありませんが、その野武士のような面構えで、二上山麓や吉野川畔を走る姿は、沿線の風物詩となって人気を呼びま した。』。また、『大鉄 デニ501系~4種の車両を導入』では、『昭和3年、デニ501形電動車35両(No.501~535)、フィ601形制御車 15両(No.601~615)が川崎車輌と田中車輌で製造されました。続いて、昭和4年から翌年にかけて、川崎車輌で新造された同系のデホニ551 形手荷物室付電動車7両(No.551~557)、デホユ561形郵便室付3両(No.561~563)が増備され、合計60両を数えました。』と、車両製造経 過が紹介されています。 |

||

|

|

|

| 20) 藤井寺球場前を走る大鉄電車 昭和12(1937)年5月 昭和3年に日本最初の20m車として製造された大型ボギー 半鋼製車「デニ501系電動車」35両の一つ、「デニ506」。 あべの橋側の前面は非貫通式だった。 近畿日本鉄道サイト「近鉄資料館-鉄路の名優」より |

21) 古市駅での記念写真 昭和14(1939)年 2021(令和3)年3月2日発行朝日新聞・5万号記念特集 「鉄道と新聞」-カメラが見つめた私鉄の歴史-より 『近鉄 1939年 古市駅 大阪鉄道(現・近畿日本鉄道の一部)が 採用した女性乗務員』とキャプションにある。 |

| 車体構造については、別項で『デニ501形は当初扉間クロスシ ート車、他形式車はロングシートでした。電動車はあべの橋側が 非貫通式、吉野側が貫通式。制御車はこれと反対。非貫通側の運 転台を中央に、貫通式の運転台を左側に設置。客用扉はすべて手 動で、MG(電動発電機)もありませんでした。』と説明されてい ます。この説明からすると、写真 21)の601形車両は吉野行き列 車の先頭車両ということになります。「非貫通式」というのは、 先頭部専用車両で、前部が運転席専用になっていて開扉口が無い 構造を指します。写真20)・21)の車両がそれです。 |

|

|

| 22) デニ501系電動車のサイズと形状 近畿日本鉄道サイト「近鉄資料館-鉄路の名優」より |

||

| その後、大阪鉄道は戦時中の1943(昭和18)年に関西急行鉄道と合併し、さらに翌1944年にはその関西急行鉄道が南海鉄道と合併して「近 畿日本鉄道」が誕生します。戦後の1947(昭和22)年には車両の称号形式が改正され、デニ501形→モ6601形、デホニ551形→モニ6651 形、デホユ561形→モユ6661形、フィ601形→ク6671形に、それぞれ改番されました。 「鉄路の名優 」では、『大鉄 デニ501系~終えん』でデニ501系のその後が次のように記されています。『改番と併せて、老朽化した 車体の更新工事や自動扉化、MG取付け、非貫通運転室の貫通化並びに3扉化、車内灯の蛍光灯化等の改良が行われました。外観もノーリ ベット平帯化し、窓も低くして一新。そして、戦後の混乱期から輸送力増強の時代にかけ活躍しましたが、旧性能のためスピード面で対応 できず、ついに昭和47年から昭和50年の間に順次廃車されました。思えば半世紀近く、南大阪線・吉野線の顔として君臨してきたことに なります。』 |

||

|

|

|

| 23) モ6601形の6621電動車 昭和46(1971)年10月 (近鉄南大阪線古市駅上り本線 南東より) 3扉化されているのがわかる。左側前面は吉野方向。 |

24) モ6601形の6628電動車 昭和46(1971)年10月 (近鉄南大阪線古市検車区内) 阿部野橋方向の前面も貫通化されているのがわかる。 |

|

| Webサイト『里山工房』-「古い車輌の写真-近鉄南大阪線 1 ・モ6601」より | ||

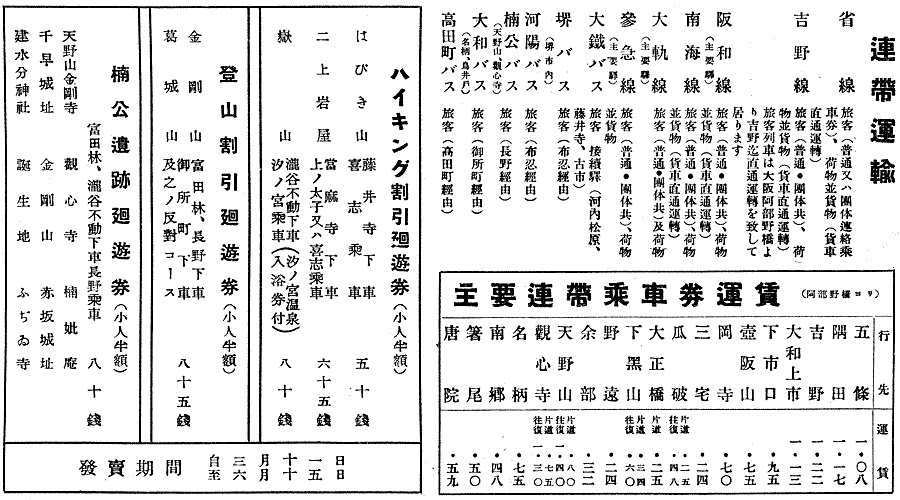

| 大阪鉄道のレジャー案内-「大鉄電車ハイキングコース」 下の写真 25)は、当時の大阪鉄道が発行した『ハイキングコース』案内の表紙と案内地図の一部です。 26)は裏面にある案内文の一部で す。80数年前に製作されたものですが、興味深く見られる内容もあるので紹介しておきたいと思います。発行のねらいは、大鉄沿線に設定 できるハイキングコースに家族連れやグループを誘致しようという、今日で言う「レジャー案内」です。発行時期が入っていないのですが、 昭和13,4(1938,9)年頃ではないかと推測できます。駅名に「おうじんごりょうまへ」「こんだはちまん」とありますが、この名称は昭和8 年に「ごりょうまえ・こんだ」から改称されたものです。それ以後の製作であること明らかです。また、「はじのさと」駅の北方に「伴林 氏神社(ともはやしのうじのじんじゃ)」が載っていますが、有名な古社である道明寺天満宮・誉田八幡宮と並んで掲載されているのは、それだけ神社の 名が世に知られてから後にこの地図が製作されたことを示しています。伴林氏神社は、軍部や大阪府の後押しで昭和12年から境内の拡大造 営顕彰事業が始まり、新聞でも大きく報道されました。詳しくは別ページをご覧ください。 現在の藤井寺市域や羽曳野市域が今のように市街化していない時代であって、一部が町でほとんどは村でした。その町や村の中がそのま まハイキングコースとなっている地図を見ると、80数年を経た時代の隔絶を感じずにはおられません。 「高鷲玉手山コース」は、アベノ橋→高鷲間を乗車して高鷲駅を出発、高鷲村・藤井寺町・道明寺村の中を歩き、玉手橋で石川を渡って 玉手山まで至るコースです。帰りは道明寺駅から乗車する「往復割引切符」も案内されています。藤井寺市域では、野球場(藤井寺球場)・ 教材園・葛井寺・仲哀天皇陵・応神天皇陵(古市町・現羽曳野市)・伴林氏神社・仲姫皇后陵・允恭(いんぎょう)天皇陵・道明寺・道明寺天満宮の 名称が見られます。藤井寺駅が「ふぢゐでら」となっていて、80数年前という時代を実感させます。また、後に廃止されて現在は跡形も無 い「おうじんごりょうまへ(応神御陵前)」駅がはっきりと載っています。 同じく廃止された「こんだはちまん(誉田八幡)」駅も「はびき山コース」の案内図に見られます。「はびき山コース」は、藤井寺駅から 埴生(はにふ)村・西浦村などを南へ進み、羽曳山と呼ばれた丘陵地帯をハイキングして喜志村(現富田林市)の喜志駅に至るコースです。地図に にある野中寺(やちゅうじ)から南の点線部分が羽曳山一帯ですが、当時は狐や狸が住む山と言われていたそうで、遠足などにも利用されていたよ うです。その羽曳山も、戦後の昭和30年代以降の大規模な住宅地開発によって次々と住宅街に姿を変えて行き、現在の様子からは当時の雑 木山の様子を想像することは困難です。丘陵部で川が無いことからため池が多く造られていた様子が案内図から見て取れます。 この『ハイキングコース』には、「高鷲玉手山コース」「はびき山コース」のほかに、「河内飛鳥玉手山コース」「二上岩屋コース」、 長野線沿線となる「石川堤汐の宮コース」「嶽山(だけやま)汐の宮コース」「河内国境水越(みずこし)峠コース」が掲載されています。 |

|

| 25) 大阪鉄道発行の『ハイキングコース』案内 表紙と案内地図の一部 〈昭和13,4(1938,9)年頃と思われる〉 |

| 下の写真 26)は、『ハイキングコース』の裏面に印刷されている名所案内や詳しい説明の一部で、7種類のコース毎に書かれています。 「お家族連向・一般向・健脚向」という、ハイキングコースの難易度別も入っている点は現在とも共通しています。徒歩行程の道のりや時 間についても詳しく書かれています。写真 26)には入っていませんが、「二上岩屋コース」と「河内国境水越峠コース」のコース名の上に は、「大朝推奨」の文字が添えられています。「大朝」は「大阪朝日新聞」の略で、「大阪朝日新聞が推奨しているハイキングコース」と して売り込んでいたわけです。今で例えるなら、「○○テレビで紹介された」と付けるようなものでしょう。 私が興味深かったのは、コースタイトルの下に「参考地圖 五万分 大阪東南部 二万五千分 古市」などと、コースの範囲が該当する 地図の標題が書かれていることでした。この地図は、当時は陸軍参謀本部所管の陸地測量部が作成した基本地形図のことを指しており、現 在は国土交通省の国土地理院が発行しています。地域区分は現在も当時と同じで、縮尺が1/5万と1/2万5千の2種類があります。藤井 寺市域や羽曳山一帯などの範囲は、1/5万地形図が「大阪府東南部」、1/2万5千地形図が「古市」という標題の部分に該当しています。 当時市販されている正確で詳しい地図というのは、この陸地測量部作成の地形図ぐらいでした。国内の正確な地形図というのは、当時は 軍事機密を含むものとして位置付けられており、陸軍参謀本部が地形図製作を所管していたのもそのためです。製作機関の名前から、これ らの地図を「参本地図」とか「陸測地図」などと呼ぶ略称もよく使われました。現在のように地図出版会社が様々な地形図や観光案内地図、 道路地図などを自由に出版できる時代ではなかったので、ハイキングや登山にはこの陸測地図を使うのが一般的だったのです。 現在でも登山には国土地理院の地形図がよく利用されます。最近はGPS機能付きのスマートフォンで正確にナビゲーションすることが可 能になり、紙の地図の利用は減少傾向ですが、それでも電池切れの事態に備えて地図を携行することは登山の必須です。また、地形図には 詳しい等高線が入っており、尾根や谷の地形が読み取れます。なお、市販地図などの多くでベースに使用される基本地図は、国土地理院の 地形図のデータで、国土地理院が航空測量やコンピューター処理で作成したものが利用されています。 |

|

| 26)『ハイキングコース』の裏面・案内文(部分) |

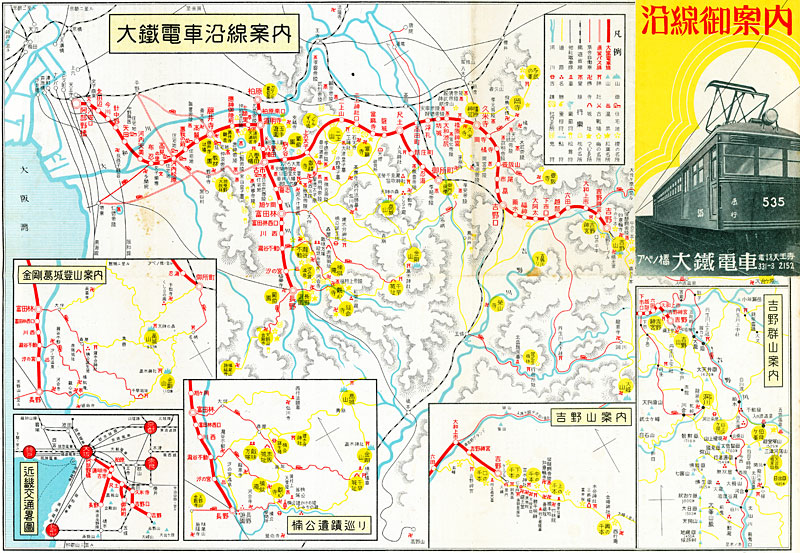

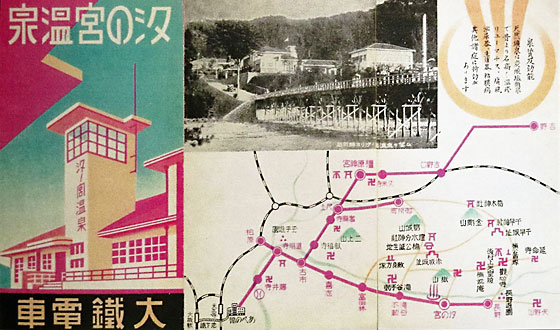

| 大阪鉄道「沿線御案内」 下の 27)図は、『ハイキングコース』と同じ頃に発行された大阪鉄道『沿線御案内』の表紙と案内地図です。大阪鉄道はこの前後にも同 じような「沿線案内」を度々発行しています。発行年の無いものが多いのですが、地図に掲載された駅名や観光地・名所などの名称からお およその発行時期を推測できます。また、裏面の案内記事なども手掛かりとなります。それらの手掛かりから、この『沿線御案内』は昭和 12,3(1937,8)年頃の発行と思われます。裏面には「昭和八年四月改正」とある「旅客普通運賃表」が載っています。また、昭和8年改称の 駅名が見られます。それ以後の発行であることは明かですが、昭和15年に改称された駅名はまだ旧名のままです。もう一つの手掛かりは、 『ハイキングコース』と同じように「伴林氏神社」です。裏面の「沿線遊覧御案内」の「本線」〔写真 29)〕に、「伴林氏神社」が道明寺天 満宮や誉田八幡宮と並んで掲載されており、『日本最古の軍神を祀る。』とあります。『ハイキングコース』と同じ推定が成り立ちます。 なお、表紙に描かれている車両は、上で紹介した「デニ501系」の最終No.であるデニ535車両です。当時の花形車両でした。 |

|

|

|

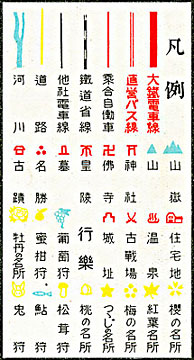

| 28) 凡例の拡大部分 | |

| 地図はかなり縮小してあ るため、文字はほとんど読 めません。興味深い事柄も あるので、「凡例」の部分 だけを拡大して紹介してお きます。 |

|

| 27) 大阪鉄道発行『沿線御案内』の表紙と沿線案内地図 〈昭和12,3(1937,8)年頃の発行と思われる〉 | |

| 『沿線御案内』は当時の大阪鉄道全線と大阪電気軌道吉野線の沿線案内となっており、南大阪線以外の沿線案内と一体となっています。 したがって、この文でも南大阪線だけ切り離す構成は困難なので、長野線や道明寺線(当時柏原線)の沿線についても取り上げています。 凡例の記号の中に「住宅地」がありますが、これは一般的地図で示す住宅地の意味とは異なります。この記号で表されているのは、大阪 鉄道が兼営事業として沿線に開発した「分譲住宅地」です。藤井寺駅の近くにも「藤井寺経営地」があり、この記号が載っています。 興味深いのは「行楽」欄に並ぶ名所などです。花の名所として「牡丹(ぼたん)・櫻(さくら)・紅葉(もみじ)・梅・つつじ・桃」の名所が載っています。 また、採取体験として「葡萄(ぶどう)狩・蜜柑(みかん)狩・松茸(まつたけ)狩・鮎(あゆ)狩・兎(うさぎ)狩」が載っています。現在もブドウ狩りが盛んな羽曳野 市駒ヶ谷と柏原市堅下は、当時も同じようにブドウ狩りの名所です。マツタケ狩りのできる場所が当時はあちこちに分布していたことが少 々驚きです。藤井寺市域の近くでは、羽曳野市の羽曳山や柏原市の玉手山にも記号が見られます。今は消えてしまったものに、ウサギ狩り があります。河内長野市の山地や二上山、富田林市の嶽山、駒ヶ谷、羽曳山などに記号が見られます。現在の様子と「ウサギ狩り」のイメ ージが結び付きにくく、驚きさえ感じます。特に羽曳山は完全に市街化しており、ウサギが跳ね回っていた様子を想像することすら困難な 現状です。90年近い時の隔たりは、やはり大きいものがあります。 「沿線行事」の表から 『沿線御案内』の裏面には、「沿線行事」という表があります。有名な神社仏閣の祭礼や行事のほか、各地の様々な行事や花の名所、果 実狩りや動物狩りなどが、時期・最寄り駅と共に表になっています。表を見ると、1月の行事欄に「兎狩」の場所が5地域も並んでおり、 また、10月の「狩猟解禁」欄には11もの地域が挙げられています。当時は狩猟のできる場所がかなり広範囲に分布していたようです。 花の観賞で取り上げると、3月の「桃花」では「羽曳野の桃林」「道明寺附近」「古市」の3ヵ所が載っています。「羽曳野の桃林」は 現在の羽曳野市内で、当時の埴生村にあったと思われます。「古市」も羽曳野市内ですが、当時は古市町で埴生村とは別でした。「道明寺 附近」は道明寺天満宮周辺のようですが、「古市」の桃花がどこにあったのかはよくわかりません。そのほかの植物観賞では、「梅・つゝ じ・櫻・ぼたん・さつき・新緑・萩・菊・紅葉」が載っています。 果実狩りでは、5月に「いちご狩」「わらび狩」があります。いちご狩は「大阪教材園」「玉手いちご園」「駒ヶ谷園」の3ヵ所です。 「大阪教材園」は「藤井寺教材園」のことです。8月欄には「葡萄狩」と共に「いちヾく狩」があり、場所として「玉手いちヾく園」が載 っています。現在は羽曳野市東部を中心にイチジク栽培が行われていますが、当時の玉手山遊園では今で言う「観光農園」経営のあったこ とがわかります。11月欄には「いもほり」があり、「大阪教材園」「道明寺」「柏原」の3ヵ所が載っています。現在よりもはるかに農家 の多かった当時でも、「いもほり」が観光資源になっていたことが驚きです。おそらくは、大阪市などの都会地の人々を対象に営業がなさ れていたものでしょう。8月の「葡萄狩」3ヵ所、10月の「蜜柑狩」3ヵ所は、当時も沿線の果実狩りの中心であったと思われます。 「兎狩」「鮎狩」とは別に、動物の観賞もあり、6月欄に「ほとゝぎす」7ヵ所、「河鹿(かじか)」3ヵ所、「蛍狩」2ヵ所が載っています。蛍 狩りには「石川畔」もあり、最寄り駅は道明寺・滝谷不動の2駅になっています。石川の複数箇所でホタル観賞のできたことがわかります。 かつて石川が清流であったことの証でもあります。 そのほかでは、9月の「月見」6ヵ所もあります。ここにも「大阪教材園」が載っています。アウトドア行事としては、1月の「雪中登山」 4地域、7月の「登山キャンピング」4ヵ所、「テント村」2ヵ所、「吉野川下り」があります。特筆すべきは、2月「大阪府中等學校冬季野 球大會」と7月「全国中等學校野球大會豫選(予選)」です。どちらも、大阪鉄道が藤井寺町に造った藤井寺球場で開催された行事です。 |

|

| 「沿線遊覧御案内」の記事から 下の写真 29)は『沿線御案内』の裏面にある「沿線遊覧御案内」の「本線」部分です。大鉄本線(大阪阿部野橋-古市-久米寺)の沿線に ある主だった名所や寺社、施設などを簡潔に紹介しています。私が注目した部分をいくつか取り上げてみます。 ◇ 中野疳鍼 駅名・地名「針中野」の由来となった鍼灸院です。現在の名称は「中野鍼灸院」のようです。江戸時代の古地図では「中 野村小児鍼」と記載されているそうです。平安時代から続くと伝えられ、「中野鍼」と呼ばれて広く知られていました。 大正期の第41代・中野新吉氏は、大阪鉄道の大阪延伸線建設に当たり、駅の開設のために所有地を提供して住民にも呼び かけ、駅の誘致に尽力されたそうです。本来は「鍼中野」のはずですが、読みやすい「針」に替えられたものでしょう。 ◇ 郊外学園 「藤井寺教材園」のことです。「學校生徒に自然科學の知識を養ふ為め、豊富なる生物教材を提供す。」とありますが、 実は、藤井寺教材園は昭和3年5月に開園した後、大阪鉄道の経営不振により早くも昭和6(1931)年4月に教材の配給が廃止さ れます。さらに、同年8月には教材園の経営を大阪府教育会及び南区教育会に委託し、「藤井寺郊外学園」と改称されまし た。昭和8年には再び大鉄の直営に戻りますが、「郊外学園」の呼称が習慣的に続いたようです。『沿線御案内』や『ハイ キングコース』の地図では「教材園」となっており、大鉄としても名称の取り扱いが一貫していなかったようです。 ◇ 羽曳野(埴生野) 現在の羽曳野市の一部で、羽曳山に「埴生野新田」の大字がありました。「羽曳野」は日本武尊(やまとたけるのみこと)の 「白鳥伝説」に由来してできた地名です。古事記や日本書紀の白鳥伝説には「埴生野」の地名が出てきます。「春の大桃 園・秋の茸狩にて名高し。」が、当時の羽曳山に広がる風景の一端を想像させます。 ◇ 伴林氏神社 すでに述べましたが、道明寺天満宮や誉田八幡宮、橿原神宮と並んで「伴林氏神社」のあることが、時代の情況を反映し ていると言えるでしょう。伴林氏神社は延喜式内社ですが、沿線には他にも式内社はいくつも存在します。由緒や規模から 見れば、ほかに取り上げられる神社はいくつもあるように思えます。「日本最古の軍神を祀る。」が光っています。 ◇ 道明寺天満宮 「三月二十五日には菜種御供(なたねごくう)の神事あり。」と、数ある祭礼行事の中から菜種御供祭だけが紹介されています。 例祭は祭神・菅原道真の命日である2月25日ですが、大鉄はなぜか以前から菜種御供祭参拝への旅客誘致を熱心に取り組ん でいました。「附近一帯梅・桃の名所にして特に土師の里の花のトンネルの奇景と道明寺は無比の絶景なり。」という景色 を見てみたかったと思います。道明寺天満宮の梅園は今でも梅の名所です。 ◇ 玉手山遊園 「行楽地としては近郊第一。」と、自社で経営する遊園地をしっかりと持ち上げています。もっとも、この関西では一番 の老舗となる遊園地であることは確かです。売り物の景色は、「石川の清流と河攝(河内・摂津)の原野紀和(紀伊・大和)の 山翠と、遠く淡路島を望む勝地。」です。そんなに見えていたのかと、現在と比べて少々驚かされます。 ◇ どんづる坊 表面の地図では、なぜか「どんずり坊」となっています。現在の正式名称は「屯鶴峯(どんづるぼう)」なので、「坊」は本来 は「峯」か「峰」であるはずです。「白壁屏風を連ねたる奇岩突出し天然の大庭園。」とは、太古の昔に堆積した火山灰に よってできた凝灰岩(ぎょうかいがん)の白い岩山の見せる景色です。その白さから、まるで多くの鶴が屯(たむろ)しているようだとして この名が付きました。初めて見ると、確かに不思議な奇岩という感じがします。 |

|

|

| 29)『沿線御案内』の裏面にある「沿線遊覧御案内」の「本線」案内記事 |

| 連絡線案内・連絡乗車券・回遊券 下の写真 30)は『沿線御案内』裏面の「旅客普通運賃表」の下にある案内です。「連帶運輸」は今日の「連絡線」で、接続する他社の鉄 道・バス路線のことです。連絡切符を発行して乗客の利便をはかりました。運賃欄の「一.〇八」は「1円8銭」、「.九五」は「95銭」を 表しています。 「省線」は国有鉄道の「鉄道省線」の略で、戦後の国鉄(日本国有鉄道 現JR)です。大鉄柏原線(現道明寺線)終点の柏原駅で関西本線に 接続し、御所線終点の御所駅では和歌山線に接続していました。下の運賃欄にある「五條・隅田」が和歌山線の駅名です。 「吉野線」は「大阪電気軌道吉野線」です。大阪鉄道は、新しい本線となる大和延伸線(現南大阪線)の開通と同時に、終点の久米寺駅か ら吉野鉄道(後の吉野線)に直接乗り入れる直通運転を行ってきました。その後吉野鉄道は大軌に合併されますが、吉野鉄道との直通運転契 約は継続されました。そういう経過もあってか、上の『沿線御案内』のように大鉄の路線案内地図では、吉野線も大鉄電車路線として表示 されていました。「吉野・大和上市・下市口・壷阪山・岡寺」が吉野線の駅名です。 「阪和線」は現在のJR阪和線ですが、当時は「阪和電気鉄道」という民営鉄道でした。昭和15(1940)年12月1日、阪和電鉄は南海鉄道 に吸収合併されて「南海鉄道山手線」となります。さらに昭和19(1944)年5月1日には戦時買収により国有化され、「国有鉄道阪和線」とな りました。起点の駅名も「阪和天王寺」→「南海天王寺」→「天王寺」と変わって現在に至っています。大鉄・大阪阿部野橋駅とは別駅で あった阪和鉄道線と連帯運輸をしていたことからすると、省線の関西本線・城東線(現大阪環状線の一部)とも大阪阿部野橋-天王寺で連帯 運輸をしていたと思われます。 「南海線」は「南海鉄道」で、現在の南海電気鉄道です。昭和19(1944)年に戦時国策によって関西急行鉄道と合併して「近畿日本鉄道」 となりますが、戦後に分離して南海電気鉄道となりました。連帯運輸の対象となった路線は「高野線」で、長野線の長野駅(現河内長野)が 南海長野駅に併設されていました。当時は「南海天王寺支線(廃線)」という路線があり、この路線とも天王寺で連帯運輸をしていたかも知 れません。 「大軌線」は「大阪電気軌道」で、後に大阪鉄道などと共に近畿日本鉄道を構成して行くことになる鉄道会社です。大鉄本線の終点であ る久米寺駅で大軌畝傍(うねび)線(現近鉄橿原線)と接続していました。畝傍線を経て奈良線(現近鉄奈良線)や桜井線(現近鉄大阪線の一部)に も乗り継ぎができました。 「参急線」は「参宮急行電鉄(参急)」で、大阪電気軌道が桜井線を三重県伊勢方面に延伸させるために設立した子会社です。参急線も現 在の近鉄大阪線の一部ですが、当時、大軌と参急は大阪上本町-宇治山田(現三重県伊勢市)間で直通特急電車の運行を行うようになってい ました。この路線にも連帯運輸によって乗り継ぎができるようになっていたことがわかります。参急は後に大軌と合併し、さらに大鉄や南 海などとも合わさって近畿日本鉄道の一翼となって行きます。 これらのほか、6つのバス会社が載っています。6者とも現在は存在しない名称です。「大鐵バス」は現在の近鉄バスで、「大正橋・三 宅・瓜破(うりわり)・下黒山・余部(あまべ)」などが大鐵バスの停留所名です。楠公バスは後に南海バスに買収されます。あとのバス会社について は、その後どう経過して行ったのかよくわかりません。 「廻遊券」の欄を見ると、発売期間が3~6月となっており、この時期に集中的に利用者を誘致しようとしていたと思われます。ハイキ ングや登山の割引廻遊券の対象地域のうち、「はびき山」だけは現在ではハイキングの対象とはならない様子に変貌しました。二上山や嶽 山・金剛山・葛城山は、今でも都会に近いハイキングや登山の場として多くの人に親しまれています。 「楠公遺蹟廻遊券」では9ヵ所の名称が載っていますが、これらはかなり広範囲に分布しており、大鉄の下車駅からはバスを利用する所 も多くて、1日で全部廻るのは無理だと思われます。金剛山周辺が多いのですが、1ヵ所だけ離れた場所が「ふぢゐ寺」です。もちろん、 「葛井寺」のことです。ここには楠木正成(後述)にまつわる「旗掛けの松」があります。 |

|

| 30)『沿線御案内』の裏面にある連絡線や連絡乗車券・回遊券の案内 |

| 戦争の時代をくぐって-「関西急行鉄道・天王寺線」から「近畿日本鉄道・南大阪線」へ 昭和12(1940)年7月に日中戦争が始まり、さらに、16(1941)年12月には太平洋戦争も始まります。この年、鉄道省が交通統制に本格的に 乗り出してきます。鉄道省は大阪鉄道に対し、関西急行鉄道との合併を勧めてきました。これに先立つ昭和15年12月、大阪電気軌道は参 宮急行電鉄(参急)と合併契約を締結し、翌16年3月15日に合併を実施して「関西急行鉄道株式会社(関急)」に商号を変更していました。 参急は、昭和15年までに伊勢電気鉄道・関西急行電鉄・養老電鉄を合併しており、奈良県の桜井以東の伊勢方面・名古屋方面への路線を有 して、営業キロ数では大軌を上回っていました。資本金でもほぼ大軌に匹敵する規模になっていました。関急が発足した時の営業キロ数は 437.7kmに及び、営業区域は大阪・奈良・三重・愛知・岐阜の1府4県にまたがる規模となっていました。 昭和17年10月7日、関急と大阪鉄道との合併契約の調印が行われて、翌昭和18(1943)年2月1日に合併が実施され、「大阪鉄道株式会社」 は解散しました。47年前の明治29(1896)年3月に初めて南河内に設立された鉄道会社「河陽鉄道」に始まる大阪鉄道の歴史は、こうして幕 を閉じました。関西急行鉄道の一部となった大鉄の各路線は、関西急行鉄道の「天王寺線・柏原線・長野線」となりました。大鉄本線に初 めて「天王寺線」という固有名称が付きました。大鉄百貨店も「関急百貨店阿倍野店」に改称されました。 大鉄の名前が消えた翌年、昭和19(1944)年6月1日に関西急行鉄道は南海鉄道と合併しました。1対1の比率で、新会社の設立による合併 形態を取り、「近畿日本鉄道株式会社」が創立されました。この合併は両鉄道会社の経営戦略によるものではなく、“いきなり合併”とい うものでした。戦時の交通統制もここに極まれり、という国策による合併劇で、敗戦の1年5ヵ月前のことでした。 近畿日本鉄道発足当時の営業キロ数は、関急に南海の163.0kmを加えて、実に639.3kmにもなりました。我が国最長の路線延長を誇る巨 大私鉄がここに誕生したのです。日本を代表する最大私鉄ということで新社名は「日本鉄道」を望んだそうですが、監督当局に認められず、 やむなく「近畿」を付けて「近畿日本鉄道」にしたそうです。「日本鉄道」に未練があったのか、発足当初の略称は「日本鉄道」が使用さ れていました。戦後の昭和25年になって略称が「近鉄」に変更されました。 「天王寺線」となっていた旧大鉄本線は、重なる合併の結果、この時初めて「南大阪線」の名称が付きました。「近畿日本鉄道南大阪線」 の誕生です。 巨大私鉄となった近鉄でしたが、戦後になって旧南海鉄道の事業を分離することになり、昭和22(1947)年6月1日、近鉄から事業譲渡を 受けて「南海電気鉄道」が誕生しました。こうして巨大近鉄は関急時代の規模に戻って、今日の南海電鉄と近鉄という姿に変わったのでし た。もともと、国策によって無理に合併したようなものでしたから、本来の正常な姿に戻ったと言うべきでしょうか。この間の経過につい ては、別ページでさらに詳しく紹介しています。 |

||

| 戦後の経済成長の中で 事業譲渡によって南海電鉄が分離してからも、近畿日本鉄道は営業キロの規模における日本一の座を維持し続けてきました。戦後復興を 経た昭和30年代からの経済成長期には、レジャーとしての「旅行」が広く普及して行きました。国鉄はもちろん、長距離路線を有する私鉄 にとっては、増えてきた旅行客を如何に自社線に取り込むかが重要な課題となりました。近畿日本鉄道も、大阪-名古屋、大阪・名古屋- 伊勢・志摩の主要路線をはじめ、大阪-奈良、京都-奈良、大阪-吉野などの路線での観光客誘致に力を入れて行くことになります。各路 線で特急列車が強化され、新型車両が次々と投入されて行きました。南大阪線でも吉野行特急が度々改良されて、現在では「さくらライナ ー」や観光特急「青の交響曲(シンフォニー)」が登場するまでになっています。 |

||

| 一方、経済成長期における大阪市及び近郊地域の人口増加は激しく、鉄道を 利用する通勤・通学者の数も急増してきました。近鉄の主要路線沿線の人口統 計の変遷を見ると、ある特徴が浮かび上がります。1960(昭和35)年~1970(同45) 年の人口動向を見ると、奈良線や大阪線の沿線地域よりも南大阪線沿線の松原 市・羽曳野市・藤井寺市の3市の人口伸び率の方が高いのです。これらの地域 で急速に都市化の進んでいたことがわかります。 その状況を反映しているのが、南大阪線で見られた混雑状況です。「大阪市 ・近郊における鉄・軌道の混雑度の推移」を示す統計(運輸省「都市交通年報」) を見ると、阿部野橋-河堀口の1955(昭和30)年の混雑率は200%強で、大阪府 内の鉄・軌道路線で4番目です(1番は東海道本線 東淀川-大阪で約300%)。と ころが、10年後の1965(昭和40)年には南大阪線同区間の混雑率は280%にまで 上昇しているのです。しかも、これは他の数々の路線を超えて1位の混雑率で した。(同年、2位は片町線鴫野(しぎの)-京橋、東海道本線東淀川-大阪は5位。 ちなみに、近鉄サイト掲載の資料「平成29年度最混雑1時間混雑率」によると 南大阪線の混雑率は128%で、主要路線で3番目です。1位は奈良線・名古屋 線の136%、2位は大阪線の132%です。) 松原市・羽曳野市・藤井寺市などにおける宅地開発の進展に伴って輸送需要 が急速に増大し、ラッシュ時の混雑が著しくなっていたことがわかります。輸 送力の増強が必要でしたが、障害となったのが大阪阿部野橋-矢田の区間でし た。この区間には待避線が無いため、先行する普通列車に阻まれて急行列車は 信号待ちの状態となることが多かったのです。対策として、1957(昭和32)年に 河内天美駅に待避線を設置し、長野線でも古市-喜志間を複線化しました。 高まるラッシュ時の混雑状況への対策として、近畿日本鉄道は南大阪線の通 勤電車に画期的な新型車両を投入します。 混雑緩和への切り札-「ラビットカー」の登場 南大阪線に投入された新型車両は「6800系」と言い、愛称として「ラビッ トカー」と命名されました。それまでの車両とはまるっきり異なり、オレンジ |

|

|

| 31) 阿倍野橋周辺の様子(北より) 1954(昭和29)年 『週刊朝日百科 近畿日本鉄道②』(朝日新聞出版 2010年)より 文字入れ等、一部加工。 |

||

|

||

| 32) 南大阪線のラビットカー(6800系) (南大阪線河内松原-恵我ノ荘間で) 『近畿日本鉄道②』より |

||

| 色に白線という目立つデザインです。この車両は、南大阪線としても近畿日本鉄道としても、一つの画期となる新型車両でした。 1957(昭和32)年11月、南大阪線に登場した6800系ラビットカーは、南大阪線では1949年以来8年ぶりとなる新形式車両の登場で、同線区 では初の高性能通勤電車でした。また、日本で初めての「高加減速車両」でもありました。翌年には阪神電鉄、翌々年には京阪電鉄も高加 減速車両を投入していきます。各電鉄会社とも、輸送時間短縮・輸送力増強をめざして、高性能通勤電車に投入できる新型車両の開発を進 めていました。その先がけとなったのが、近鉄南大阪線で登場した「ラビットカー」だったのです。 ラビットカーは主として通勤時間帯の普通電車に使用されました。各駅間の運転時間を縮小することで運行区間の所要時間短縮を図り、 列車運行本数の増加をめざしました。そのために必要としたのが「高加減速性能」だったのです。この車両は、普通列車でも急行列車とほ ぼ変わらない速度まで上げて運転することが可能で、それによって急行列車の運転時間短縮が図れ、効率的なダイヤ編成ができました。 ラビットカーの高性能車両は、モーター性能の向上やカルダン駆動方式の採用などによって実現したとされますが、さらに、オール電動 車方式もあって起動加速度4.0km/h/s・減速度4.5km/h/sという高加速・高減速を達成しています。後に「阪神5001形」でこれを上まわる高 加減速性能が実現しますが、6800系ラビットカーの日本初高加減速車両という記念碑的歴史に変わりはありません。 近畿日本鉄道サイト「近鉄資料館-鉄路の名優」では、ラビットカーについて次のように紹介しています。 『昭和32年、南大阪線の高性能通勤車として新造し、20mの軽量車体に旅客の乗降を配慮した広幅両開きの片側4扉構造で、以降の通勤車 の基本となりました。電動車2両が基本編成で75kWの主電動機を8M制御する方式により、加速度4.0km/h/sの高加速性能を持ち、あわ せて高減速性能のため電気ブレーキを併用した電磁直通空気ブレーキを採用しました。高加減速で各駅停車で走行する姿を跳び走る兎にた とえ、愛称を「ラビットカー」と名付けました。増結用のモ6850形を含め40両製造しましたが、養老線(現養老鉄道)へ移籍するモ6850 形の一部を除き、平成3年までに廃車しました。』 それまで片側3扉か2扉が普通であった近鉄車両の中に、新登場した「広幅両開きの片側4扉構造の20m車体」のラビットカー車両は、 その後の近畿日本鉄道で標準となる一般車用車両の先がけとなりました。その後、機器性能の改良や冷房装置の設置などはありましたが、 6800系の基本形は踏襲されています。オレンジカラーこそラビットカーだけでしたが、6800系は今日目にする多くの近鉄電車車両の原形 となった偉大な車両です。 意外と早かった退場-社会的環境の変化 車両形式としては画期となった6800系でしたが、その活躍は意外と短命に終わりました。社会的環境の変化に影響されたということで しょうか。高度経済成長が進む中、オフィスや商業施設での冷房設備が一般化します。家庭でもクーラー設置が急速に普及し始めていまし た。夏場の混雑する通勤電車にも冷房を望む声が高まるのは必然でした。昭和40年代には一般列車へのクーラー設置が始まりますが、これ がラビットカーにとっては壁となりました。高加減速性能を追求したラビットカー車両は車体の軽量化が図られ、重量のある冷房装置を設 置することには向いていなかったのです。 さらに、車両製造における経済性が重視されるようになり、ますますラビットカーは居づらくなってきました。ラビットカーは高加減速 を可能とするためにオール電動車方式を採っていました。つまり、列車を構成する全ての車両に駆動モーターが付いていたのです。これが 製造コストや、メンテナンスの手間とコストなどを押し上げることになりました。経済性が重視されるようになると、オール電動車方式は 見直されて、駆動モーターの無い車両を連結する構成に変わっていきました。いわゆる“トレーラー車両”です。現在の列車構成では、駆 動車両とトレーラー車両の混成が普通のものとなっています。 かくして、社会的な要請や経営上の要請を受けてラビットカーは輸送力増強のスターの座を降りることとなりました。この後、輸送力増 強の施策は別の形で進められて行くこととなります。車両改良だけではなく、電車が走る軌道そのものの改良です。 |

||

| 高架化と複線化 輸送力増強の施策として進められたのは、「高架化」と「複線化」です。南大阪線では、まず、1967(昭和42)年2月に高田市-橿原神宮駅 (現橿原神宮前)間が再複線化されました。1945(昭和20)年2月に戦時下でレールを資材転用するため尺土-橿原神宮駅間が単線化され、戦後 の昭和21年2月に尺土-高田町(現高田市)間だけが再度複線化されていました。高田市-橿原神宮前間だけが単線のままで残っており、列車 運行上のネックとなっていたのです。 次いで、1976(昭和51)年2月には大阪市内の矢田駅付近線路の高架への切り替えが完了しています。もともと大阪市内の大阪阿部野橋-矢 田の区間は踏切が多く、列車の走行と踏切横断の両面から高架化が求められていました。その後、1987(昭和62)年12月に大阪阿部野橋-針 中野間線路の高架への切り替えが完了し、これで、大阪阿部野橋駅から大和川までの大阪市域の部分が全て高架線路となりました。 長野線においても同様の施策が行われています。1982(昭和57)年9月に川西駅付近線路の高架への切り替えが完了しました。国道309号 バイパス線の新設に合わせて、立体交差にすべく駅付近の高架化が図られました。次いで、1987(昭和62)年10月には喜志-富田林間が複線 化し、これで古市-富田林間の複線化が完成しました。喜志駅・富田林駅は、長野線では古市に次いで乗降客の多い駅です。 そして、2003(平成15)年9月には、古市-喜志間の南阪奈道路との交差地点付近の高架化が完了しています。これは高速道路の側道上下線 を越える高架です。これによりこの地点に従来からあった踏切も廃止されました。 このように年数を掛けた大規模な線路改修工事の結果、列車の運行速度がアップしたことで所要時間は短縮されてきました。軌道施設だ けでなく、駅舎施設の改良・拡張も順次進められてきました。藤井寺市周辺でも、藤井寺駅・古市駅・河内松原駅が次々と改築されて橋上 駅に変わりました。駅周辺の再開発も行われ、駅前ロータリーやバス乗降場の拡張・新設が行われました。そのほかにも、藤井寺市内では 道明寺駅と土師ノ里駅が改築されて新しい駅舎になっています。また、南大阪線や長野線の他の駅も順次改修されてきました。 下に改築前の昭和30年代~40年の各駅の様子を紹介しておきます。 |

||

|

|

|

| 33) 藤井寺駅前の様子(南西より) 昭和36(1961)年 『近鉄大阪線・南大阪線 街と駅の1世紀』 (㈱アルファベータブックス 2016年)より 産経新聞社提供 |

34) 河内松原駅前の様子(西より) 昭和34(1959)年頃 『松原鉄道物語』(2012年 松原市民ふるさとぴあプラザ 2012年)より 駅改修で駅前広場は線路反対側の南に新設されて移った。 |

|

35) 古市駅と周辺の様子(南東より) 昭和33(1958)年1月26日 古市駅ホームのすぐ南側で南大阪線と 長野線が分岐している様子がわかる。 駅周辺でも当時はまだコンクリート製 の建物は見られなかった。 当時は、旧古市町を中心に合併してで きた南大阪町であったが、この撮影のち ょうど1年後に市制施行で羽曳野市が誕 生した。この後、高度経済成長期に入る と、駅周辺は大きく変貌することとなる。 『日本の古墳』(末永雅雄著 朝日新聞社 ・・1961年)「図版第68 安閑天皇陵」より 部分切り出し、文字入れ等、一部加工。 |

|

|

|

| 36) 古市駅東駅舎の様子(北より) 昭和39(1964)年 上下線のホームへは、構内踏切を通って上り下りした。 |

37) 古市駅西駅舎の様子(西より) 昭和39(1964)年 西駅舎前には近鉄路線バスの停留所があった。 |

|

| 36)・76)は『近鉄大阪線・南大阪線 街と駅の1世紀』(株式会社アルファベータブックス 2016年)より 荻原三郎氏撮影 | ||

|

|

|

| 38) 古市駅の様子(北より) 昭和35(1960)年 構内踏切から出口へ向かう人々。反対のホーム側から 見た様子が 39)の写真である。 『松原鉄道物語』より |

39) 古市駅の様子(南より) 昭和40(1965)年 この後、駅舎やホームは電車の見えている北側に移転した。 『近鉄大阪線・南大阪線 街と駅の1世紀』より 今井啓輔氏撮影 |

|

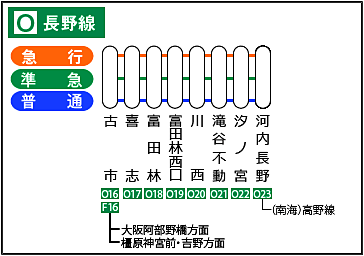

| 近畿日本鉄道 長野線 |

| 近畿日本鉄道「長野線」は藤井寺市域を通る鉄道路線ではありませんが、上記で紹介したように、南大阪線と長野線の歴史は不可分の関 係にあり、藤井寺市民にとってもなじみ深い路線なので、簡単に取り上げておきたいと思います。なお、長野線の歴史的経過については、 上の「近畿日本鉄道・南大阪線の成り立ち」でも取り上げているので、簡単にしています。 全8駅・12.5kmの路線 近鉄・長野線は、大阪府の東南部・南河内地域を石川や国道170号に添って南北に縦断する路線です。古市-富田林間は複線ですが、富 田林以南は単線です。上記の「南大阪線」で述べたように、現在の長野線は河南鉄道時代に全線開通していますが、その時点では単線の路 線でした。その後、大阪鉄道時代に古市から東に大和延長線を延伸させて現在の南大阪線が完成しますが、そのために、河南鉄道時代の柏 原-長野(現河内長野)間のうち道明寺-古市間だけが複線化されました。支線区間となった柏原-道明寺間(現道明寺線)は現在も単線のま まですが、もう一方の古市-長野間は戦後になって一部区間だけが複線化されました。 昭和32(1957)年10月18日に古市-喜志間(3.2km)が複線化されましたが、複線化事業はそこで中断します。一説には、古市-富田林間を 複線化する計画だったのが、昭和34年9月の伊勢湾台風で名古屋線が壊滅的な被害を受け、その復旧工事に注力するために長野線の複線化 工事の継続が見送られた、とも言われています。しかし、古市-喜志間の複線化から台風被害まで2年の間があり、本当に台風被害からの 復旧が理由だったのかどうか、疑問が残るところです。 30年後の昭和62(1987)年10月25日に喜志-富田林間(2.3km)がやっと複線化されましたが、富田林市以南は単線のまま今日に至ってい ます。富田林以南の利用客は他の区間よりも少なく、需要動向を考えると、複線化の投資に見合う需要増は望めそうにありません。地形的 にもこの区間の軌道敷拡張には困難があります。また、この地域から大阪市内に通う人の多くは河内長野・滝谷・金剛の各駅から南海高野 線を利用しています。富田林以南が複線化されない理由はその辺りにありそうです。 長野線には、起点・古市駅と終点・河内長野駅を含めて8駅があり、12.5kmの営業キロを構成しています。2)図の路線図にもあります が、以下に各駅の名称と読み方を起点からの順で紹介しておきます。 |

|

| 長野線は、羽曳野市・富田林市・河内長野市の3市にまたがって走る、南大阪線の 支線ですが、長野線を走る列車のほとんどは大阪阿部野橋-河内長野間の直通列車と して運行されています。それらの直通列車もほとんどが準急列車で、一部急行・普通 の列車があります。右の停車駅図にある通り、長野線内での運行では車種に関係なく すべての駅に停車します。古市-大阪阿部野橋間の停車駅は他の南大阪線の列車と同 様で、3)図の停車駅図の通りです。 列車の運行は平均1時間4本ですが、時間帯によっては5本の時間帯もあります。 昭和40年代からの高度経済成長期に、この地域では住宅地の拡大が急速に進み、人口 が急増しました。それまでよりも列車の本数も増え、列車車両数の増加も行われてき ました。特に喜志・富田林・河内長野の各駅は、増加した住宅地からバスで通勤・通 学する人々の集約地となっており、乗降客が大きく増加してきました。 列車の最大車両数はホームの有効長に制約されるため、古市-富田林間は8両まで 可能ですが、富田林より南の4駅はもともと駅の規模が小さく、最大5両までしか停 車できません。そのため、古市駅では頻繁に列車の切り離しや連結の作業が行われて います。数ある近鉄全線の中でも、これらの作業が最も多く行われている駅だそうで す。例えば、大阪阿部野橋発河内長野行き列車が古市駅に停車すると、後ろの数両が 切り離しされるため、富田林・河内長野方面に行く乗客は列車前方の車両に移動して 行く、という場面にわりとよく遭遇します。切り離された後部の車両がそのまま南大 阪線に入って、橿原神宮前・御所方面行きの列車になるというケースもあります。通 勤・通学などで利用する地元利用客は慣れているので、なんてことなく行動しますが、 他地域から来た人は戸惑うことでしょう。 長野線の終点・河内長野駅は、南海電気鉄道高野線・河内長野駅に併設する形にな っており、駅から駅へ直接移動して乗り換えられるようになっています。見かけの上 では一つの駅に見えます。駅前ロータリーも南海線側の1ヵ所で、バス乗降場もここ に集約されています。 長野線沿線から大阪市内、特に難波周辺などに向かう利用者で河内長野駅に近い地 域の人は、大阪阿部野橋に向かわないで河内長野を経由して南海線を利用する場合が 多いようです。そもそも、長野線(発足時は河陽鉄道)は大阪鉄道(初代)・柏原駅と高 野鉄道・長野駅をつなぐ路線として計画されたものでした。つまり、高野鉄道が先に |

40) 長野線の車種別停車駅 | ||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 近畿日本鉄道サイト「路線図・停車駅のご案内」より(2020年) 現在は別形式の表示図に変わっているが、内容は 上図から変わっていない。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 41) 駅別乗降人員(長野線)《一日乗降人員》 〔調査日:令和6年11月12日(火)〕近鉄サイトより |

|||||||||||||||||||||

| 開通していたのです。大阪鉄道も高野鉄道も狭軌の1,067mm軌道で敷設されていたので、河陽鉄道も必然的に狭軌を採用することになりま した。現在、南大阪線系統の路線が狭軌で運行されているのはそのためです。 |

|||||||||||||||||||||

| 乗車料金の変化 右の表は、長野線の大阪阿部野橋駅からの乗車料金を示したものです。半世紀余 りの間にどれぐらい変化していたのかを比べてみました。下段が2023(令和5)年現在 の料金ですが、上段は55年前の1968(昭和43)年の料金です。55年間の料金の増加 率は、3駅の平均で約 5.44倍になっています。ずいぶん大きく値上がりしたよう に見えますが、これでも、工業製品などの物価上昇率に比べるとまだ低めの値上が り率の方です。それにしても、この乗車料金の変化の中に、半世紀の間の経済状況 の大きな変化を見て取ることができると思います。 |

|

|||||||||||||||||

| 事業移転をまたいで完成した長野線の線路 長野線は、2)図にあるように古市-河内長野を結ぶ南大阪線の支線ですが、「長野線」という独立路線の誕生までには、大きく3つの段 階がありました。つまり、最初から1本の単独路線として建設されたものではないということです。そのことは、 15)図の「大阪鉄道本線 が形成されるまで」の経過を見ていただくとわかります。河陽鉄道→河南鉄道→大阪鉄道(2代)と経営会社が変わりながら、経営戦略に従 って鉄道路線が延長されてきました。その結果として、古市-長野間は現在の南大阪線とは切り離されて、「長野線」となったのです。 明治31(1898)年3月24日、2年前に発足した「河陽鉄道株式会社」が柏原-古市間で最初の鉄道輸送を開業します。中間駅は道明寺駅だ けでした。20日後の4月14日には、古市-富田林間を延伸開業します。この区間が長野線の最初の開業ということになります。中間駅は喜 志駅でした。この延伸開業区間は長野線全体のまだ約半分でしたが、これによって南河内地域の中心部と大阪鉄道・柏原駅が結ばれ、大阪 鉄道を経て大阪の街とつながるという大きな意義がありました。ところが、この時点で早くも河陽鉄道は経営危機に陥ります。もともと沿 線の人口が少ない地域であり、旅客収入が思うほど上がらなかったのです。会社更生案が検討された結果、別の新会社を設立して河陽鉄道 からすべての設備を買い受けることになりました。そうして設立されたのが「河南(かなん)鉄道株式会社」です。 事業を引き継いだ河南鉄道は、明治32(1899)年5月11日に柏原-富田林間の運輸営業を開始すると、明治34(1901)年12月には延伸工事に 着手し、35年3月25日には富田林-滝谷不動間、12月12日に滝谷不動-長野間の運輸営業を開始しました。これにより、当初計画の柏原- 古市-富田林-長野間の全線開業がようやく実現し、河南鉄道は柏原から長野までが1本の路線となり、関西鉄道(1900年関西鉄道が初代大 阪鉄道を買収)と高野鉄道とをつなぐ路線となったのです。最初に河陽鉄道が開業してから5年近くが経とうとしていました。現在の「長野 線」の線路が完成したのはこの時点ですが、古市-長野間の独立した路線となるのはまだ少し先のことです。 社名変更と大阪延長線の完成 柏原-長野間の全線開業を果たした河南鉄道は、その後「学校前(現富田林西口)・汐ノ宮・西浦(後廃止)・宮ノ前(後廃止)・川西」の各 駅を開業していいきます。また、明治41(1908)年8月24日には、兼営事業として道明寺駅から石川を越えた東方に「玉手山遊園」を開業しま した。大正2(1913)年4月1日には、長野駅を高野鉄道の長野駅から分離して専用停車場(現河内長野駅)の使用を開始しました。 そして、河南鉄道発足から20年後の大正8(1919)年3月8日、社名を「大阪鉄道株式会社(2代目)」と変更しました。「河南」を名のった のは20年間だけでしたが、河南とは「河内の南」、つまり南河内地域を表していました。「河南」から「大阪」への改称には、南河内地域 から飛び出して行こうという気概が表れています。(※ 「河南」の由来については異なる説も存在します。) 南北に長い旧河内国は、明治中頃に近代郡制として北河内郡・中河内郡・南河内郡と区分されました。北河内・中河内の両地域では、「河 南」に対応する「河北・河中」の付く固有名称を私は見たことがありません。対して南河内地域では、現在も「河南地区・河南町・河南中 学校・河南高校・○○河南店・○○河南校」などの名称が存在しています。地域の人々が「河南鉄道」の名称で「河南」を見聞きし慣れた ことの名残として、「河南」がその後も各所で使い続けられたものではないかと推測しています。 社名を変更した後に大阪鉄道は、河南鉄道時代からの宿願であった大阪市内進出計画の具体化を進めて行きます。大正10(1921)年7月1日 に道明寺-大阪天王寺間鉄道敷設工事の起工式が行われ、翌11(1922)年4月19日には道明寺-布忍間の旅客輸送営業が開始されました。さら に、翌年3月23日に布忍-大阪天王寺間の線路工事が完成し、4月13日には電化の完成した道明寺-大阪天王寺間で電車による旅客輸送営 業が開始されました。 次いで、10月16日には道明寺-長野間の電車運行が始まり、12月22日には道明寺-大阪天王寺間の貨物輸送が開始されました。そして 翌13(1924)年6月1日には残っていた道明寺-柏原間の電車運行が開始され、これによって大阪鉄道全線の電化が完了しました。なお、この 年6月には、大阪天王寺駅が「大阪阿部野橋駅」に改称されました。 本線から支線に変わった路線-新大鉄本線の完成 念願の大阪市内への乗り入れを実現した大阪鉄道は、今度は反対方向に目を向け、東の奈良県を目指します。大鉄本線を久米寺(現橿原 神宮前)まで延伸して吉野鉄道と接続し吉野への直通運転を行うという「大和延伸線」の構想です。この計画の実現までには紆余曲折があ りましたが、詳しい経過は別ページをご覧ください。 2年近くの工事期間を経て昭和4(1929)年3月29日、待望の大和延伸線が開通し、同時に大阪阿部野橋-吉野間の直通運転も開始されまし た。新しい大鉄本線の誕生です。この間の経過については、上の「近畿日本鉄道・南大阪線の成り立ち」で述べているので省略しますが、 その結果として、かつての河南鉄道線がどうなっていったのか、やはり、上の「大鉄本線の交代-完成したZ形カーブ」をご覧いたたきた いと思います。新しい大鉄本線が完成した時点で、古市-長野間と道明寺-柏原間の二つの区間は、完全に「支線」化してしまいました。 本線に生き残ったのは、わずかに古市-道明寺間の1区間だけでした。上の 15)図で、その変遷の経過は明かだと思います。独立した支線 である「大阪鉄道長野線」と「大阪鉄道柏原線」が誕生した瞬間でした。 |

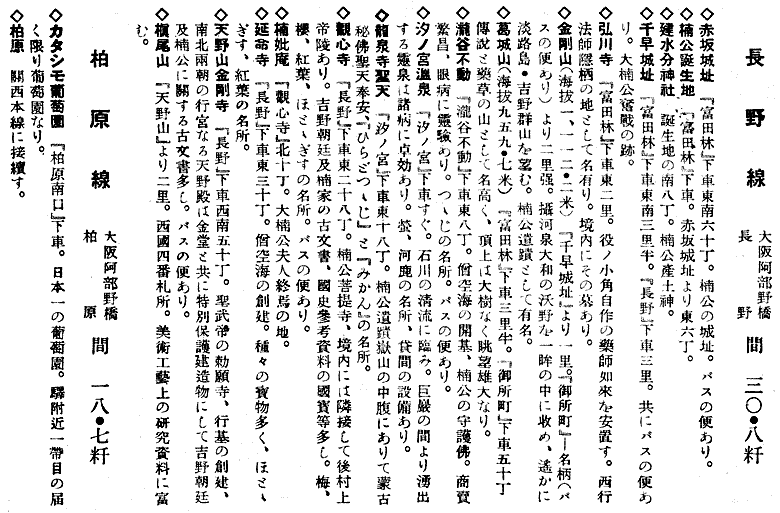

| 長野線の観光客誘致-大鉄時代の『沿線御案内』 長野線は南河内地域を南北に縦断していますが、その南東側には金剛山地の山並みがそびえており、大阪府で最も標高の高い金剛山(山頂 地点は奈良県)がよく知られています。その金剛山一帯や山麓地域には多くの史跡が分布しており、とりわけ「楠公遺蹟」と呼ばれる数々の 神社仏閣等が有名です。資料説明の前に「楠公遺蹟」について少し触れておきたいと思います。 27)図の『沿線御案内』に部分案内図として「楠公遺蹟巡り」というのが載っています。「楠公(なんこう)」とは、14世紀の鎌倉時代末期に 活躍した「楠木正成(くすのきまさしげ)」のことで、後醍醐天皇に従い幕府軍と戦い抜いた武将の一人です。河内国の金剛山地周辺を根拠地とした悪 党※だったと言われていますが、軍事的には劣勢の中、最後まで後醍醐天皇に忠義を尽くして戦い討ち死にしました(湊川の戦い)。息子の 正行(まさつら)も成人後に負け戦覚悟で足利幕府軍と戦い討ち死にしました(四条畷(しじょうなわて)の戦い)。親子で天皇への忠義に殉じた「忠臣」とし て、軍国主義が強まった昭和戦前期には大きく取り上げられました。「忠君愛国」教育にとっては重要人物の一人だったのです。楠木氏の 地元であった南河内地域では各地に「楠公遺蹟」が指定され、それらを巡ることが行われるようになりました。遺蹟は正成の生誕地であっ た現在の千早赤阪村を中心に分布していますが、藤井寺市域でも「葛井寺」が楠公遺蹟の一つとなっています。 楠木正成は後醍醐天皇から旗印への菊の御紋の使用を許され、用いた旗印が「菊水紋」であったことから、かつての南河内地域では「菊 水○○」という会社名や商店名などがよく見られました。学校名もありました。さすがに今では少なくなりましたが、一部ではまだ見られ ます。楠木正成と言えば、皇居外苑の一角にそびえ立っている正成の騎馬武者姿の銅像が有名です。何でも東京三大銅像の一つだそうで、 高村光雲など3人が10年を費やして明治33年に完成させたものです。戦前・戦中には、小型の楠木正成像が多くの小学校に置かれていて、 二宮金次郎像と双へきを成す学校銅像でした。 |

| ※ 鎌倉後期から南北朝時代にかけて、秩序を乱すものとして支配者の禁圧の対象となった武装集団。風体、用いる武器などに、従来の武士とは 異なる特色を持ち、商工業・運輸業など非農業的活動に携わるものも少なくなかった。(広辞苑第六版より) |

| 下の写真 42)は、南大阪線のところで紹介した『沿線御案内』の裏面にある「沿線遊覧御案内」のうち、「長野線・柏原線」の案内記事 です。長野線の案内について見てみたいと思います。まずは、楠公遺蹟をまとめて取り上げておきます。楠公遺蹟の多くは現在の市町村で は、長野線沿線の富田林市・河内長野市と富田林駅・河内長野駅からバスで行く千早赤阪村に分布しています。 |

|

| 42)『沿線御案内』の裏面にある「沿線遊覧御案内」の「長野線」案内記事 |

| ◇ 赤坂城址 現在の千早赤阪村には、楠木正成が戦いの拠点とした城跡がいくつも存在していますが、それらの中で特に有名なのが 「赤坂城址」と「千早城址」です。「赤坂城址」は、楠木城と呼ばれる「上赤坂城址」と、「下赤坂城址」とがあります。両 城址は直線距離で約1.7km離れています。文字通り城のある場所の標高の違いで「上・下」が付いています。長野線遊覧 御案内にある「赤坂城址」は、下赤坂城址を指していると思われます。バス停から行きやすいのはこちらです。なお、国 史跡としての名称は、上赤坂城址が「楠木城跡(上赤阪城跡(あと))」、下赤坂城址が「赤阪城跡(あと)」となっています。 ◇ 千早城址 千早城址も史跡「千早城跡(あと)」となっています。「千早城」の方がより金剛山頂に近い上方に位置しており、「大楠公 奮戦の跡」とあるように、正成が奇策・術策を働かせて幕府軍を相手に大奮戦をしたことで知られています。現在はこの 場所に千早神社や府立「千早山の家」などが建っています。千早城址の南東300mには正成の三男である正儀(まさのり)の墓 があります。千早・上赤坂・下赤坂の3城址は、昭和9(1934)年3月13日に「国史跡」に指定されています。 ◇ 楠公誕生地 下赤坂城跡の北東約750mにあり、千早赤阪村郷土資料館の北側に位置しています。正確に言えば「楠公誕生伝承地」 ですが、村立「くすのきホール」建設に伴って発掘調査が行われ、二重の堀に囲まれた建物跡が確認されています。楠木 氏の館跡と推定される候補地の一つとなっています。「赤坂城址より東六丁(約650m)」と「遊覧御案内」にある場所は、 方向と距離から推測して、現在「楠木舘(やかた)伝承地」とされる場所(桐山遺跡)のことではないかと思われます。或いは 誤表記かも知れません。いずれにしても、楠木氏館跡については複数の候補地が伝承地として挙がっています。 ◇ 建水分神社 「たけみくまりじんじゃ」と読みます。「誕生地の南八丁」という案内は、上の「楠公誕生地」案内と矛盾しており、 『沿線御案内』の「楠公遺蹟巡り」図の表示とも合いません。現在の楠公誕生地記念碑からの直線距離は、南東に約730 mです。建水分神社は、延喜式神名帳に「河内國石川郡 官幣・小社」として記載された、いわゆる「式内社」です。霊峰 金剛山の総鎮守であり、古来より付近18ヵ村の産土神でもありました。また、この地を本拠としてきた楠木氏の氏神でも あります。元は山下にあった本殿や拝殿などを、後醍醐天皇の勅命によって楠木正成が現在地に遷したと伝えられます。 明治初期に制定された近代社格では「郷社」と位置付けられ、大正2年に昇格して昭和20年まで「府社」となっていま した。建水分神社の神紋は楠木氏の家紋である菊水紋です。菊水紋は金剛山周辺の地域では、創立期の古い学校の校章に 使われたり、祭りのときの幟や横断幕・はっぴなどにも多く使用されたりしています。 本殿の建築構造は水分式建築と呼ばれる、横1列の三殿を渡廊(わたろう)でつないだ独特の構成となっています。構造の細 部も精緻なもので優れた建築物とされており、1950(昭和25)年に国の重要文化財に指定されています。 建水分神社の境内には摂社で楠木正成を祭神とする南木(なぎ)神社があります。1336年に湊川の戦いで戦死した楠木正成 を悼み、後醍醐天皇が正成像を造って境内に祀ったことに始まるとされます。その後、次の後村上天皇によって「南木明 神」の神号が贈られたそうです。社殿は昭和9(1934)年の室戸台風の風害で崩壊し、昭和15年に再建されました。忠君愛 国教育の盛んな時代情況の中、新社殿は摂社としては破格となる、官幣社建築に準ずる設計がなされました。 ◇ 金 剛 山 楠木正成がいくつもの城を築き、戦いの拠点とした山としてよく知られています。『太平記』の舞台でもあります。 「海抜1,112.2m」とありますが、これは1等三角点のある「湧出岳(ゆうしゅつだけ)」のことを指すと思われます。国土地 理院が定める現在の三角点標高は1,111.9mです。いわゆる山頂である最高地点は「葛木岳」と言い、標高1,125mで すが、山上の葛木(かつらぎ)神社境内にあり、神域なので一般人の立ち入りはできません。また、葛木神社や周辺の茶店などが ある場所は、奈良県側の御所(ごせ)市域です。俗に「大阪府で一番高い山」と称される金剛山ですが、実はその山頂は奈良県 側なのです。一般観光客や多くの登山者が入山するルートが大阪府側の千早赤阪村を基地とすることから、多くの人が何 となく「大阪の山」と思い込んでいるのが実態です。山頂地点から北西250mの所に「山頂広場」と呼ばれる国見城跡広 場があり、この場所に来たことで山頂到達と見なされています。山頂地点から南東約700mの府県境付近に大阪府最高地 点があり、標高1,053mを示す標柱が設置されています。ロープウェイ金剛山駅からは北東約200mです。 現在は一般登山道とは別に山頂付近まで林道が整備されており、山頂付近には売店や村営の宿泊施設などもあります。 また、全国唯一の村営ロープウェイ(運営は民間業者に委託)である「金剛山ロープウェイ」も営業しており※、大都会大 阪市の中心部からでも比較的短時間で山頂を訪れることができます。一帯は「金剛生駒紀泉国定公園」に属しています。 ※ 2025年現在、金剛山ロープウェイは休止中。 ※ 「金剛山」の読みは、地元では「こんごうざん」が多く一般的のようです。文化庁の「日本遺産」の登録では、 「こんごうさん」となっています。どちらが正しい、間違いという問題でもないようです。 ◇ 観 心 寺 読みは「かんしんじ」です。この寺の場所は現在の河内長野市内です。正式には「高野山真言宗遺跡本山・檜尾山(ひの おざん)観心寺」と称します。遊覧御案内では「「長野」下車東二十八丁」とありますが、正確には「南東2.8km」です。つま り「26丁弱」です。案内にある通り、楠木正成の菩提寺であり、南朝天皇の一人、後村上天皇の陵もあります。 観心寺は、8世紀初めに役小角(えんのおずの)によって開かれた「雲心寺」が始まりとされます。その後、9世紀に入って平 安時代初期に弘法大師(空海)によって「観心寺」と改称されました。その時に本尊とされたのが国宝の「如意輪観音菩薩」で す。9世紀中頃には淳和天皇の命を受けて、僧・実恵と弟子の真紹が伽藍造営に着手しました。 13世紀の「建武の新政」の時期、後醍醐天皇の勅命を受けて楠木正成が金堂外陣の造営にあたり、現在の金堂が完成し ています。この金堂も国宝に指定されています。正成自身も報恩のために三重塔建立を進めますが、1336年の湊川(現神戸 市)の戦いで戦死したために塔の造営が中断してしまいました。そのままの状態で残された未完の塔が、金堂脇に見られる 「建掛塔(たてかけのとう)」と称される重要文化財「三重塔初層」です。初層だけの建築に茅葺き屋根が掛けられており、独特な 様相を見せています。これらのほかにも、観心寺には国宝「観心寺勘録縁起資材帳」や多数の重要文化財があります。 また、湊川での討死後に正成の首級が観心寺に送り届けられ祀られたと伝わります。現在後村上天皇陵のふもとにある 「楠木正成首塚」がそれです。観心寺では毎年5月下旬に「楠公祭」が行われています。 ◇ 楠 妣 庵 読みは「なんぴあん」です。『「観心寺」北十丁』とありますが、正確には北東方向です。「峰篠山・楠妣庵観音寺」 と号し、現在は臨済宗妙心寺派に属する寺院です。楠木正成の妻・久子が、正成と息子・正行の戦死後に出家してその菩 提を弔った所と伝わります。久子は「敗鏡尼」を名乗り、楠妣庵を建てたとされます。ここには正行が建てた観音堂もあ り、弟・正儀が敗鏡尼の没後に「観音寺」と改めて一族の菩提寺としました。その後時代を経て、観音寺・楠妣庵ともに 廃滅に近い状態となり、明治初期に一度は廃寺となりました。その後、大正6(1917)年に篤志家によって楠妣庵が再興さ れ、次いで観音寺も再建されました。境内には久子夫人の墓所があります。なお、楠妣庵の所在地は富田林市です。 ◇ 天野山金剛寺 読みは「あまのさんこんごうじ」です。観心寺と同じく河内長野市に存在します。『「長野」下車西南五十丁』も正確 ではありません。直線距離は約4.7kmで、約43丁です。天野山金剛寺は、古義真言宗の一つである真言宗御室派の大本 山です。寺伝によれば、金剛寺は奈良時代の天平年間(729~749年)に聖武天皇の命により高僧・行基によって開かれたと されます。また、平安時代に弘法大師が修行した聖地と伝えられます。 その後400年の間に荒廃してしまいますが、平安時代終わりに阿観上人が高野山よりこの地に移り、後白河上皇とその 妹・八条女院のあつい庇護を受けました。阿観上人は、高野山より拝受した弘法大師像を祀って御影堂を建立し、伽藍を 再興します。その縁をもって、金剛寺は八条女院の祈願所となりました。再興当時から弘法大師像に女性がお参りができ たこと、また、八条女院の侍女が阿観上人の弟子となり院主(住職)となったことから、「女人高野」と呼ばれるようにな りました。 鎌倉時代末期には後醍醐天皇との関係ができ、南北朝時代には金剛寺は南朝方の拠点となり、1354年から6年間、南朝 の後村上天皇が子院の「摩尼院」と食堂(じきどう)を「行宮(あんぐう行幸時の仮宮)」として用いました。その間、一時、北朝の 3上皇(光厳・光明・崇光)及び直仁親王が、子院「観蔵院」に幽閉されるということがありました。 中世以降、金剛寺は信長や秀吉の庇護を受け、幕末まで307石の寺領を所有していました。そのため、金剛寺には今で も国宝4件、重要文化財37件をはじめ、多くの美術工芸品や歴史的建造物が伝えられています。中でも、国宝「木造大日 如来坐像」は、優れた大日如来像として知られています。 |

| 楠公遺蹟以外の場所もいくつか取り上げておきます。 |

| ◇ 弘 川 寺 読みは「ひろかわでら」です。山号は「竜池山」と言い、「西行(さいぎょう)法師」終焉の地として知られています。所在地 は現在の南河内郡河南町(かなんちょう)で、真言宗醍醐派の準別格本山です。役行者(えんのぎょうじゃ)の開基で、その自作と言われる 薬師如来像を本尊として天武朝期に勅願寺となり、行基や空海もここで修行したと伝えられます。 文治5(1189)年には歌人として知られる西行法師がこの寺を訪れ、翌文治6年2月にこの地で没しています。江戸時代 中期の浄土真宗の僧で歌人の似雲(じうん)法師は、西行の墓をこの寺に尋ね当て、ここに庵を造って西行堂を建立し、自らも ここに没しました。現在は境内に西行記念館があり、西行直筆と伝わる掛け軸をはじめ、西行法師にまつわる多くの資料 が展示されています。『「富田林」下車東二里』も事実と異なります。実際は、「南東約5.8km」で、約一里半です。 ◇ 葛 城 山 「かつらぎさん」と読みます。一般に標高959.2mとされますが、国土地理院が地形図で表示する現在の山頂(三角点) の標高は、958.6mで、「篠峰(しのがみね)」とも呼ばれます。「山岳標高一覧」では959mで表記されています。金剛山地に ある峰の一つで、金剛山に次ぐ高さです。金剛山地の南西に続く和泉(いずみ)山脈の和泉葛城山と区別するために「大和葛 城山」と呼ばれることもあります。『「富田林」下車三里半』とありますが、約14kmということになります。実際の直 線距離は約9.3kmなので、道のりを表記していたのかも知れません。ただし、現在は葛城山を訪れる人のほとんどが実 際には奈良県側の御所市から入山します。『「御所町」下車五十丁』は、現在の御所線・近鉄御所駅から約5.5kmだっ たことになりますが、実際の駅からの直線距離は5km弱です。 「伝説と薬草の山として名高く」は、古来薬の生産が盛んであった奈良の薬草の地を示しています。「伝説」とは、記 紀神話に出てくる伝説を意味します。「頂上は大樹なく眺望雄大なり。」とあるように、山頂部分には高木が無く、「葛 城高原」と呼ばれるなだらかな地形になっています。かつては笹が高原をおおっていましたが、笹の多くは数十年前の開 花で枯れてしまい、替わってツツジが増えてきました。現在は山上に広がるツツジが呼び物となっています。また、高木 が無いことから見晴らしが良く、東には奈良盆地、西には河内平野・大阪湾と、金剛山よりも広い眺望を楽しむことがで きます。現在は、御所市側から近鉄が運営する葛城山ロープウェイ(葛城索道線)が運行されており、山頂から約700mの 所に山上駅があります。また、山頂付近には御所市営の「国民宿舎・葛城高原ロッジ」があります。 ◇ 滝谷不動 読みは「たきたにふどう」です。『「滝谷不動」下車東八丁』ですが、南東1kmです。九丁強はあります。現在は、 「瀧谷不動明王寺(たきだにふどうみょうおうじ)」の寺号を称しています。山号は「瀧谷山」を号し、真言宗智山派の寺院で「日本三 不動」の一つとされます。一般には「滝谷不動」「滝谷不動尊」と呼ばれています。 寺伝によれば、平安時代の弘仁12(821)年に弘法大師が国家の安全と国民の幸せを祈るため開いた道場で、不動明王(重 要文化財)を本尊としてきました。南北朝時代には楠木正成が嶽山に築城し、楠木氏の守護仏として当寺の不動明王を崇 敬しました。元は今の境内から南約1kmの嶽山(だけやま)の中腹にありましたが、1360年の足利義詮による嶽山攻めで焼か れました。その後、1463年の畠山政長・義就の嶽山合戦で再び兵火に掛かり、ついに今の場所に移り、次第に復興して今 日に至っています。 俗に「眼の神様」「芽の出る不動様」などと呼ばれて広く信仰されていますが、商売繁盛、開運厄除、交通安全など、 あらゆる祈願で御利益を望む人々が多く、毎月28日の縁日には多くの人々の参詣で境内がにぎわいます。 ◇ 槇 尾 山 「まきのおさん」と読みます。沿線遊覧案内は「山」として案内しているのではなく、「西国四番札所」、つまり、寺 院として案内しています。槇尾山には、「槇尾山 施福寺(せふくじ)」があります。通称として槇尾寺(まきおでら・まきのおでら)と呼ばれ ている、和泉市にある天台宗寺院です。槇尾山の中腹に位置することから、寺と山が一体として扱われるようになったと 思われます。西国三十三所観音巡礼の第4番札所になっており、ここから次の第5番・葛井寺に至る街道が「巡礼街道」 と呼ばれてきました。 観音巡礼札所なので本尊は当然観音菩薩で、「十一面千手千眼観世音菩薩」が本尊です。ところが、この観音像は札所 としての本尊で、これとは別に本尊の「弥勒菩薩」が存在します。どちらも本堂に一緒に安置されています。 |

| 「汐ノ宮温泉」-長野線沿線での温泉事業 上の沿線遊覧案内にある「汐ノ宮温泉」について紹介しておきます。『「汐ノ宮」下車すぐ』は、駅から東に向かい石川の千代田橋(現在 は位置が北に移動)を渡った場所のことです。当時、大阪鉄道はここに「汐ノ宮温泉」を兼営事業として経営していました。大鉄が温泉経営 に乗り出すのは大正年間のことですが、それまでの汐ノ宮温泉について、『大鉄全史』では次のように述べています。 『此地は楠公忠戦の地に近く、建武の昔幾多の合戦に傷き病んだ将兵達が、古く療養泉として知られた此温泉に浴して傷病を癒すことも 多かったと伝えられる。汐ノ宮の名は往時此地に「汐の宮」と呼ぶ御宮があり、温泉は其境内の岩間より湧出して居たに由来し、後、御宮 が彼方(おちかた)村(現富田林市)春日神社に合祀せられるに際し、其宮址に始めて温泉旅館が建てられるに至ったものであると云はれる。しか し其地が交通不便であった為め、附近が風光明媚にして楠公の遺跡に程近いにも拘わらず、入場客も少なく、大正七年頃に至っても鬱蒼た る老松に包まれたまゝ訪ふ人も稀な有様であった。』。当時のにぎわうこともない温泉の様子がわかります。 ところが大鉄は、この温泉が炭酸塩類を含有する良質なものであることを知り、衛生試験所に分析を依頼して諸病に効果のあることを確 かめます。そして、大正12(1923)年10月の長野線の電化に合わせて千代田橋東岸一帯の土地を買収、「汐ノ宮温泉浴場」を開設し、旅客誘 致の一助として温泉経営に乗り出しました。『木造二階建の浴場を建設し、階下には左右両側に男女を区別せる浴槽、無料休憩所、種々の 演芸場に利用し得る大広間等、階上には若干種の貸室を設けて浴客の利用に供したのである。』と『大鉄全史』は伝えます。 浴場施設開業の結果、療養及び日帰りの入浴客を吸引し、温泉は従来よりも盛況を見せましたが、もとより大阪付近にある人気の温泉場 の盛況に比べれば、はるかに及ばない状態に推移したのでした。つまり、思ったほどには儲からなかった、ということです。その原因とし て、利用客の大半が近隣の農村から訪れる人々であったこと、施設の規模も小さく遊覧客誘致の役割を果たしていなかったことなどがあり ました。大阪鉄道は沿線開発の一環としてこの温泉施設の増改築を図ることにします。 |

||

| 温泉事業の推進に当たり、昭和9(1934)年8月4日には「汐ノ宮温泉興業株式会社」が設立されま した。大阪鉄道は土地建物を現物出資して、20%の株式を保有しました。増改築工事が進められ、 翌10年9月1日に新装された「汐ノ宮温泉」が営業を開始しました。 写真 43)・44)で「汐ノ宮温泉」の新しい温泉施設の様子を見ることができます。90年ほど前と いうことを考えると、なかなか立派な施設の造られたことがわかります。写真 44)では、石川の東 側に新たな温泉街のできている様子が見えます。 別のリーフレットの案内文には、『温泉施設 数百人を収容出来る浴場。落ついた大食堂。明る い余興場、喫茶室、酒場、其他』『ホテル 御室料〔御一泊 和室(控室付) 三圓,御一泊 和室(控 室付) 二圓,御一泊 洋室(控室付) 三圓,御休憩 各半額〕』とあります。 当時の汐ノ宮地域には、大鉄の「汐ノ宮温泉」のほかに十数軒の温泉旅館があり、2軒の芸妓置 屋もあったそうです。当時の汐ノ宮駅は現在よりも少し南側にあり、温泉に至る道は土産物屋さん が軒を連ねていたそうです。これらの様子を見ると、汐ノ宮温泉街としてけっこうにぎわっていた |

|

|

| 43)「汐の宮温泉」の施設 昭和12,3(1937,8)年頃 『ハイキングコース』(大阪鉄道)より |

||

| ように思われます。石川畔は「蛍、河鹿の名所」でもあっ たのです。 しかし、汐ノ宮温泉興業としての業績は低迷していたた め、大阪鉄道は昭和15(1940)年10月1日に汐ノ宮温泉興業 株式会社を合併しました。その後、汐ノ宮温泉の関連施設 は戦時中の昭和18(1943)年11月25日に営業を廃止し、同 年12月には大阪市保健局へ譲渡されました。それに先立つ 同年2月1日、大阪鉄道は「関西急行鉄道株式会社」と合 併して「大阪鉄道株式会社」は解散しました。長野線も関 急・長野線となり、それまでの大鉄本線も関急・天王寺線 と呼称が変わりました。さらに翌19年6月1日には戦時国 策により、その関西急行鉄道と南海鉄道が合併して「近畿 日本鉄道株式会社」が誕生しています。 一帯にあった温泉旅館も次第に数が減っていったようで すが、戦後もしばらくの間は数件の旅館がありました。か つての温泉街周辺には現在は温泉を利用した研修施設や住 |

|

|

| 44)「汐の宮温泉」の案内リーフレット(大阪鉄道発行) 昭和13,4(1938,9)年頃 | ||

| 宅、マンションなどが建ち並び、当時の様子とはかなり異なっています。この地の源泉は冷泉なので加温を必要としますが、研修施設によ れば、この温泉水は温泉成分が濃くて粘土状の泥が沈んでおり、ボイラーの故障が頻発するそうです。 現在の長野線・汐ノ宮駅の東側一帯に広がる河内長野市汐の宮町は、石川の流路をはさんでその東側の富田林市域と接しています。つま り、石川の中央部が市の境界になっており、かつての汐ノ宮温泉街は石川をはさんで、千代田村(現河内長野市)と彼方村(現富田林市)にま たがって広がっていました。 |

||

| 下の写真は、長野線に在った改修前の富田林駅と喜志駅の様子です。 | ||

|

|

|

| 45) 富田林駅の様子(南より) 昭和55(1980)年 現在の富田林駅はまるで違う駅のように姿を変えている。 |

46) 喜志駅の様子(北より) 昭和30(1955)年頃 現在は駅の東西両側に広いロータリーができている。 |

|

| 『近鉄大阪線・南大阪線 街と駅の1世紀』(株式会社アルファベータブックス 2016年)より | ||

| 【 年表で見る 河陽鉄道・河南鉄道・大阪鉄道と南大阪線・長野線のあゆみ 】 |

| 《 ◆現道明寺線 ◆現長野線 ◆現南大阪線 ◇全体・その他 》 |

| 年 | 月・日 | で き ご と | |

| 明29 | 1896 | 3.31 | ◇南河内地域での鉄道建設を目指して「河陽鉄道株式会社」が設立される。 27~28年 日清戦争 |

| 31 | 1898 | 3.24 | ◆◆河陽鉄道が柏原-古市(ふるいち)間を開業。現・道明寺(どうみょうじ)線の誕生。現在の近鉄全線の中で最古の営業路線。 |

| 4.14 | ◆河陽鉄道が古市-富田林(とんだばやし)間を延伸開業。「喜志(きし)」駅も開業。 (※『大鉄全史』では、駅は「停留場・停車場」で表記。) | ||

| 32 | 1899 | 5.11 | ◇「河南鉄道株式会社」が設立され、河陽鉄道の事業を譲り受けて営業を開始する。河陽鉄道解散。 |

| 35 | 1902 | 3.25 | ◆河南鉄道が富田林-滝谷不動(たきたにふどう)間を延伸開業。 |

| 12.12 | ◆河南鉄道が滝谷不動-長野間を延伸開業。高野鉄道(現・南海高野線)への接続が実現。現・長野線の完成。 | ||

| 37 | 1904 | 10. 7 | ◆河南鉄道、「学校前」(現富田林西口)駅新設(39年7月18日に廃止)。 37~38年 日露戦争 |

| 41 | 1908 | 8.24 | ◇河南鉄道が玉手山遊園を開園。西日本最古の遊園地と言われている。現在は柏原市立公園。 39年 鉄道国有法公布 |

| 42 | 1909 | 4.17 | ◆◆河南鉄道が柏原-長野間で蒸気自動客車(蒸気動車)の使用を開始。2時間毎の運行を1時間毎に増発できた。 |

| 44 | 1911 | 6. 1 | ◆河南鉄道、「大和橋」駅を新設。 ◆「誉田(こんだ)」駅を新設。 ◆「汐ノ宮」駅を新設。 43年 韓国併合 |

| 8. 1 | ◆河南鉄道、「西浦・宮ノ前・川西」各駅を新設。(※この年の増設駅は蒸気動車(1両)用の駅が多い。4駅は後に廃止。) | ||

| 大 2 | 1913 | 4. 1 | ◆河南鉄道、長野駅を高野鉄道・長野駅より分離、専用停車場の使用を開始。 |

| 5 | 1916 | 12. 1 | ◆河南鉄道、「学校前」駅が復活。 3~7年 第一次世界大戦 |

| 8 | 1919 | 1. 1 | ◆河南鉄道、喜志駅→「太子口」駅に改称。さらに1月25日、太子口駅→「太子口喜志」駅に改称。 |

| 3. 8 | ◇河南鉄道、臨時株主総会を開催し資本金増資を決議、「大阪鉄道株式会社(2代目)」と社名を変更。 | ||

| 9 | 1920 | 4. 1 | ◆大阪鉄道、「西浦・宮ノ前・川西」各駅を廃止。 |

| 8. 1 | ◆大阪鉄道、川西駅跡に「廿山(つづやま)」駅を新設。 | ||

| 11 | 1922 | 4.19 | ◆大阪鉄道が道明寺-布忍間の旅客輸送営業を開始(近鉄社史では4月18日)。「藤井寺・高鷲(たかわし)・河内松原」各駅開業。 |

| 12 | 1923 | 3. 1 | ◆大阪鉄道、「天美車庫」を新設、竣工。(昭和8年1月に増改築し「天美工場」と改称) |

| 4.13 | ◆大阪鉄道、布忍-大阪天王寺間の旅客輸送営業を開始。同時に道明寺-大阪天王寺間が電化。 「天美(あまみ)車庫前・矢田・針中野(はりなかの)」各駅も開業。 |

||

| 10.16 | ◆大阪鉄道、道明寺-長野間の電車による営業を開始。 ◆「河堀口(こぼれぐち)」駅を新設。 9月 関東大震災 | ||

| 10. | ◇大阪鉄道、長野線汐ノ宮駅東方に「汐ノ宮温泉浴場」を開設。 | ||

| 12.22 | ◆大阪鉄道、道明寺-大阪天王寺間の貨物輸送を開始。 28日◆「北田辺」駅・◆「旭ヶ岡」駅(宮ノ前駅跡)を新設。 | ||

| 13 | 1924 | 6. 1 | ◆大阪鉄道、柏原-道明寺間の電車輸送営業開始。「柏原南口」駅を新設。「大和橋」駅(船橋停留場)を廃止。 |

| ◆大阪鉄道、「土師ノ里(はじのさと)・御陵前・恵我之荘(えがのしょう)」各駅を新設。 | |||

| 6. | ◆大阪鉄道、大阪天王寺駅→「大阪阿部野橋」駅に改称。 | ||

| 12. | ◇大阪鉄道、直営「大鉄食堂」の営業開始。(昭和11年8月、大阪阿部野橋駅移設のために閉鎖。) | ||

| 昭 2 | 1927 | 6. 6 | ◆大阪鉄道、大和延伸線・鉄道敷設工事の起工式を挙行。 |

| 11. 8 | ◇大阪鉄道、吉野鉄道と同社吉野線(現近鉄吉野線)の直通乗り入れ契約を締結。 | ||

| 3 | 1928 | 3.17 | ◇大阪鉄道、石川に「玉手橋」を竣工。(道明寺駅から石川を渡って玉手山遊園へ行く利用客のためにコンクリート橋を新設。) |

| 5.27 | ◇大阪鉄道、藤井寺経営地に「藤井寺球場」を開場。 | ||

| 5. | ◇大阪鉄道、藤井寺経営地に「藤井寺教材園」を開園。(昭和6年に経営を外部委託し「藤井寺郊外学園」と改称。同8年に事実上の閉鎖。) | ||

| 12.20 | ◆大阪鉄道、道明寺-古市間の複線工事が完成し、複線運転を開始。 | ||

| 4 | 1929 | 3.29 | ◆大阪鉄道、古市-久米寺(現橿原神宮前)間を延伸開業。現・南大阪線の完成。大阪阿部野橋-吉野間の直通運転も開 始。「駒ヶ谷・上ノ太子(かみのたいし)・二上山(にじょうざん)・二上神社口・当麻寺(たいまでら)・磐城(いわき)・尺土(しゃくど)・ 高田町・浮孔(うきあな)・坊城(ぼうじょう)・大和池尻・橿原神宮・久米寺」の各駅が開業。 |

| 4.13 | ◆◆大阪鉄道、「古市車庫」を新設、竣工。 | ||

| 8. 1 | ◇吉野鉄道が大阪電気軌道株式会社(大軌)に吸収合併されて大軌吉野線となるが、大鉄の直通運転は継続。 | ||

| 6 | 1931 | 6. 1 | ◆大阪鉄道、「駒川」駅を新設。 9月 満州事変始まる 昭和5年 昭和恐慌始まる |

| 7 | 1932 | 9. 1 | ◆大阪鉄道、「高見ノ里」駅を新設。 |

| 8 | 1933 | 4. 1 | ◆◆大阪鉄道、駅名を変更。駒川→「今川」、天美車庫前→「河内天美」、御陵前→「応神御陵前」、 誉田→「誉田八幡」、太子口喜志→「喜志」、学校前→「富田林西口」、廿山→「川西」。 |

| 10 | 1935 | 9. 1 | ◆「汐ノ宮温泉興業株式会社(昭和9年8月4日創立)」が営業開始。 |

| 11 | 1936 | 6. 8 | ◆大阪鉄道、藤井寺球場敷地に「藤井寺相撲場」を新設、土俵開きを行う。 |

| 8. | ◆大阪市営地下鉄の延伸事業に伴って大阪阿部野橋駅が移転、大阪阿部野橋-河堀口間が0.1km延長。大鉄食堂閉店。 | ||

| 12 | 1937 | 5.12 | ◇「株式会社大鉄映画劇場」(昭和19年6月「株式会社近畿映画劇場」に商号変更)設立。 |

| 7.15 | ◇大阪阿部野橋駅に「大鉄百貨店(後の近鉄百貨店阿倍野店)」が一部開店、営業開始。11月16日全館開店。7月 日中戦争始まる | ||

| 12.24 | ◇「大鉄映画ニュース館」(後の「大鉄映画小劇場」)営業開始。(『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』では昭和13年1月19日) | ||

| 13 | 1938 | 11.12 | ◇「大鉄映画劇場」(後の「近畿地下劇場」)営業開始。(この年の4月21日、大阪市営地下鉄の難波-天王寺間が開業。) |

| 14 | 1939 | 1. 1 | ◇「大鉄花月劇場」(後の「近畿劇場」)営業開始。 |

| 6. 5 | ◆大阪鉄道、 「大阪阿部野橋停車場(駅)」新築工事が竣工(新大阪阿部野橋駅の誕生)。 | ||

| 8.15 | ◆大阪鉄道、「橿原神宮」駅を廃止。橿原神宮総合駅(大軌と共同使用)の新設が進められる。 | ||

| 15 | 1940 | 4. 1 | ◆総合駅「橿原神宮駅」駅が営業開始(大軌が前年に久米寺駅を移転・改称して開業した「橿原神宮前」を「橿原神宮駅」 に改称、大軌と大鉄の総合駅となる。)。「久米寺」駅廃止、「大和池尻」駅を「橿原神宮西口」駅に改称。 |

| 10. 1 | ◇大阪鉄道、「汐ノ宮温泉興業株式会社」を合併。 | ||

| 10.27 | ◇大阪鉄道、大阪阿部野橋駅に「阿部野橋駅食堂」を新設、営業開始。 | ||

| 16 | 1941 | 3.15 | ◇大阪電気軌道、参宮急行電鉄(株)を合併して関西急行鉄道株式会社(関急)に商号変更。大阪-名古屋・伊勢が1社の路 線で結ばれる。 |

| 18 | 1943 | 2. 1 | ◇大阪鉄道、関西急行鉄道株式会社との合併を実施。「大阪鉄道株式会社」は解散し、「河陽鉄道~大阪鉄道」の歴史が 終わる。大阪鉄道の各路線は、関西急行鉄道の「天王寺線・柏原線・長野線」となる。 |

| 11.25 | ◇「汐ノ宮温泉」と関連施設の営業を廃止。12月には大阪市保健局へ施設が譲渡される。 | ||

| 19 | 1944 | 4. 1 | ◇大鉄百貨店が「関急百貨店阿倍野店」に改称。 |

| 6. 1 | ◇国策により、関西急行鉄道と南海鉄道が合併して「近畿日本鉄道株式会社」が誕生。◆天王寺線は「南大阪線」に改称。 ◇大鉄百貨店は「日本鉄道阿倍野百貨店」に改称。6月、株式会社大鉄映画劇場は「株式会社近畿映画劇場」に改称。 |

||

| 20 | 1945 | 2.11 | ◆戦時下でレールを資材転用するため、南大阪線の尺土-橿原神宮駅間が単線化される。 |

| 3.14 | ◇大阪大空襲により日本鉄道阿倍野百貨店が被災する。 | ||

| 6. 1 | ◆◆「河堀口・応神御陵前・誉田八幡・橿原神宮西口・旭ヶ岡・富田林西口」の各駅を休止。 8月 敗戦、無条件降伏 | ||

| 21 | 1946 | 2. 8 | ◆尺土-高田町(現高田市)間が再度複線化される。 |

| 5.16 | ◇藤井寺球場が連合国軍(占領軍)に接収される。(翌昭和22年7月18日、接収が解除される。) | ||

| 6. 1 | ◆「河堀口」駅の営業を再開。12月25日には「橿原神宮西口」駅の営業を再開。 | ||

| 7. 1 | ◆「富田林西口」駅の営業を再開。 | ||

| 22 | 1947 | 6. 1 | ◇近畿日本鉄道、旧南海鉄道の事業部門を分離して「南海電気鉄道株式会社(旧高野山電気鉄道)」に譲渡。「南海」の誕生。 |

| 23 | 1948 | 1. 1 | ◆高田町駅→「高田市」駅に改称。 |

| 7. 1 | ◇日本鉄道阿倍野百貨店が「近鉄百貨店阿倍野店」に改称される。 | ||

| 24 | 1949 | 12. 1 | ◇プロ野球球団「近鉄パールズ」が創設される(後に)。(11月26日、プロ野球2リーグ制開始。) |

| 25 | 1950 | 9.12 | ◇会社の略式呼称を「日本鉄道」から「近鉄」に変更。 4月1日、藤井寺球場でプロ野球公式戦開始。6月 朝鮮戦争勃発 |

| 29 | 1954 | 4. 1 | ◆長野駅→「河内長野」駅に改称。 26年 サンフランシスコ平和条約調印 |

| 11.14 | ◇「近映大劇場」が開業し、近畿劇場・近畿地下劇場と合わせて「近映会館」となる。 | ||

| 32 | 1957 | 4. 2 | ◇近鉄百貨店阿倍野店の新館が開業する。 31年 国際連合加盟 |

| 10.18 | ◆古市-喜志間を複線化。 | ||

| 11. | ◆愛称「ラビットカー」の6800系車両の運転を開始する。 | ||

| 33 | 1958 | 10. 4 | ◇南河内郡藤井寺町(現藤井寺市)で藤ヶ丘住宅地の分譲を開始する。 34年9月 伊勢湾台風(台風15号)で大きな被害 |

| 34 | 1959 | 1. 9 | ◇プロ野球球団「近鉄パールズ」の球団名を「近鉄バファロー」に変更。 8月、「近畿劇場」が閉鎖される。 |

| 35 | 1960 | 12. 8 | ◇南河内郡美陵町(みささぎちょう)(現藤井寺市)で恵美坂(えみさか)住宅地の分譲を開始する。 |

| 37 | 1962 | 2. 1 | ◇プロ野球球団「近鉄バファロー」の球団名を「近鉄バファローズ」に変更。 |

| 40 | 1965 | 3.18 | ◆大阪阿部野橋-吉野間で特急列車(吉野特急)の運転を開始。 39年 東京オリンピック開催、東海道新幹線開通 |

| 4. 2 | ◇近鉄百貨店阿倍野店の第2次増築部分が全館開業する。 | ||

| 42 | 1967 | 2.25 | ◆高田市-橿原神宮駅間が再度複線化される。 |

| 43 | 1968 | 9.26 | ◆◆◆南大阪線・長野線・道明寺線・御所線・吉野線でATS(自動列車停止装置)の使用を開始する。 |

| 44 | 1969 | 11. 1 | ◇近鉄百貨店阿倍野店の名称を「阿倍野近鉄百貨店」に変更。 11月、普通券専用自動改札機の使用を開始。 |

| 45 | 1970 | 3. 1 | ◆「橿原神宮駅」駅→「橿原神宮前(3代目)」駅に改称。 3~9月 大阪で日本万国博覧会(EXPO’70)開催 |

| 46 | 1971 | 4. 1 | ◇定期券専用自動改札機の使用を開始。金額式乗車券の使用を開始。 |

| 47 | 1972 | 4. 5 | ◇「株式会社近鉄百貨店」設立。6月1日に百貨店事業を株式会社近鉄百貨店に譲渡。 5月 沖縄が日本復帰 9月 日中国交回復 |

| 49 | 1974 | 7.20 | ◆◆「応神御陵前・誉田八幡・旭ヶ岡・屯鶴峰(どんづるぼう・臨時駅・昭和10年代に開設)」の各駅を廃止。(1945年6月より事実上廃止状態。) |

| 51 | 1976 | 2.21 | ◆針中野-大和川橋梁間の上り線が高架による立体交差化。下り線は前年の昭和50年7月1日に立体交差化。 |

| 56 | 1981 | 6.30 | ◇近映会館の近映大劇場・近畿地下劇場が閉鎖される。 |

| 57 | 1982 | 9.12 | ◆川西駅付近の約0.8kmが高架化(国道309号バイパス線との立体交差)。 |

| 59 | 1984 | 4. 6 | ◇近鉄球団、藤井寺球場でのナイター興業を開始。 |

| 62 | 1987 | 10.25 | ◆喜志-富田林間を複線化。 61年 国鉄分割民営化 |

| 12. 6 | ◆大阪阿部野橋-針中野間の高架化が完了。南大阪線の大阪市内全区間の高架化・連続立体交差が完成する。 | ||

| 63 | 1988 | 11.11 | ◆近鉄百貨店の増改築工事が完成し、大阪阿部野橋駅新ターミナルビルが全館開業。 |

| 平 1 | 1989 | 7.26 | ◇藤井寺球場では初のプロ野球「’89オールスターゲーム第2戦」が開催される。 |

| 10.21 | ◇藤井寺球場では初のプロ野球日本シリーズが開催される。(近鉄-巨人戦 22日・28日・29日にも開催) | ||

| 10 | 1998 | 5.31 | ◇玉手山遊園地が閉園。(遊具等の設備を柏原市が引き継ぎ、1999年3月に柏原市立玉手山公園「ふれあいパーク」が開園。) |

| 11 | 1999 | 3.16 | ◆道明寺線でワンマン運転を開始。 |

| 4. 1 | ◇プロ野球球団「近鉄バファローズ」の球団名を「大阪近鉄バファローズ」に変更。 | ||

| 14 | 2002 | 3.20 | ◆南大阪線(古市-橿原神宮前間)の一部列車でワンマン運転を開始。 |

| 15 | 2003 | 9.13 | ◆古市-喜志間の南阪奈道路との交差地点付近が高架による立体交差化。 |

| 16 | 2004 | 11.30 | ◇近鉄球団、オリックス野球クラブ(株)に球団事業を譲渡。「大阪近鉄バファローズ」はオリックス・ブルーウェーブと統合。 |

| 17 | 2005 | 1.31 | ◇「藤井寺球場」が閉鎖される。(2006年に解体撤去される。) |

| 26 | 2014 | 3. 7 | ◆あべのハルカス近鉄本店がグランドオープン。南大阪線に新装の駅と高さ日本一の新ターミナルビルが誕生。 |

| 28 | 2016 | 9.10 | ◆南大阪線・吉野線で観光特急「青の交響曲(シンフォニー)」の運転を開始。 |

| 令 4 | 2022 | 6. 4 | ◆長野線、喜志-富田林間の高架化事業により、上り線(大阪阿部野橋方面)の高架化を開始。(新設道路との立体交差) |

| 5 | 2023 | 6.10 | ◆長野線、喜志-富田林間・下り線(河内長野方面)の高架化を開始。これにより、この区間の高架化が完成。 |

| ※ 年月日については、『大鉄全史』に記載のある事項はそれに依っている。それ以外の事項は他の資料に依る。 ※ 駅名については、『大鉄全史』では「駅」ではなく、「停車場」「停留場」の種別で載っているが、この年表では便宜上「駅」で統一して表記した。 ※ 近畿日本鉄道株式会社発足後については、南大阪線・長野線・道明寺線と旧大阪鉄道関係企業、及び藤井寺市に関わる事柄を中心に記載している。 |

| 【 参考図書 】 『大鉄全史』(1952年 近畿日本鉄道株式会社) 『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』(2010年 近畿日本鉄道株式会社) 『ハイキングコース あべの橋大鐵電車』(リーフレット 1938年頃 大阪鉄道株式会社) 『沿線御案内 アベノ橋大鐵電車』(リーフレット 1937年頃 大阪鉄道株式会社) 『汐ノ宮温泉 大鐵電車』(リーフレット 1938年頃 大阪鉄道株式会社) 『日本の古墳』(1961年 末永雅雄著 朝日新聞社1) 『藤井寺市史第二巻 通史編3 近現代』(2008年 藤井寺市) 『松原鉄道物語』(2012年 松原市民ふるさとぴあプラザ第24回特別展) 『歴史でめぐる 鉄道全路線・大手私鉄02 近畿日本鉄道①』(2010年 朝日新聞出版) 『歴史でめぐる 鉄道全路線・大手私鉄02 近畿日本鉄道②』(2010年 朝日新聞出版) 『新潮「旅」ムック 日本鉄道旅行地図帳8号・関西1 全線・全駅・全廃線』(2008年 ㈱新潮社) 『近鉄大阪線・南大阪線 街と駅の1世紀』(2016年 ㈱アルファベータブックス) 『河陽鉄道開通120年記念事業・記録集』(2019年 特定非営利活動法人「おいなーれ柏原」) 『近鉄バファローズ』(2011年 ㈱スコラマガジン) 『大阪春秋 平成30年春号・通巻No.170 特集「千早赤阪」』(2018年 ㈱新風書房) 〈その他〉 |