| ◆◆◆◆ 土師ノ里駅 ◆◆◆◆ | ||||||||

|

||||||||

| 駅らしくなった駅-電車の見えない駅 近年駅舎が新しくなり、駅前広場が新設されまし た。駅舎に掲げられた駅名の文字も大きくなり、建 物も駅らしくなりました。以前の駅舎は小さい低い 建物で駅名文字も小さく、へたをすると駅であるこ とすら気付かない人もいた駅でした。というのも、 駅前にいても、特に国道の北側や南側から駅を見て も、電車の姿が見えないのです。少し離れて、架線 の鉄柱が見えてやっと近くに線路があるのだとわか るのです。初めて見た人に「地下鉄の駅みたい」と 言われる駅でした。藤井寺の地域が市になる頃まで は、それくらいの規模の駅でも足りていたのかも知 |

|

|||||||

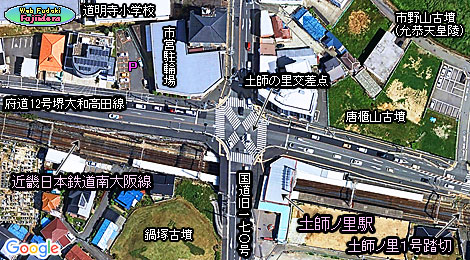

| ① 土師ノ里駅と土師の里交差点(北西より) 2013(平成25)年5月 合成パノラマ 土師の里交差点は藤井寺市内で最初に信号が設置され、また、最初にスクランブル方式 が導入された。写真右手向こうから来る道路は国道旧170号。左側向こうから手前に来る 道路は府道12号堺大和高田線。周辺では交差点の標高が最も高い。四方から交差点に進入 する国・府道は皆上り坂となっている。 |

||||||||

| れません。昭和40年代になってこの辺りも急に住宅が増えてきて、市全体の人口も急増しました。朝夕の駅の混雑は増していき、前を通る 国道旧170号と横を通る府道12号堺大和高田線の混み方もひどくなる一方でした。事態の改善を、という要望を受けてようやく改修整備事 業が行われました。 2006(平成18)年から土師ノ里駅と土師の里交差点周辺道路の改修整備事業が着手され、藤井寺市と大阪府、近畿日本鉄道などによる協同 事業として進められました。土師ノ里駅で見られる問題点と、交差点周辺の問題を一気に解消させるべく、府・市と関係事業者等が協議し て計画を練ってきたものです。とは言え、電車を止めることなく道路は通れるようにしながらの工事なので、少しずつの進展でした。 2010(平成22)年10月には新しい駅舎がやっと完成して使用が始まりました。また、翌2011年3月には新しく設置される駅前広場が完成し ました。今まで駅前には狭い歩道があるだけだったので(写真⑭⑮)、今度は駅の周りにずいぶんとゆとりができました。駅に接する道路も 駅前の国道が拡幅されて、右折レーンができました。拡幅のために駅前の「土師ノ里跨線橋」が架け替えられています。その後、府道の拡 幅整備や右折レーン新設などの工事も完成し、一連の改修整備事業は完了しました。 |

||||||||

|

|

|

| ② 土師ノ里駅(南西より) 2018(平成30)年3月 数年越しの工事で全面改装された駅舎と新設の駅前広場。 手前の国道も拡幅された。駅舎の後方の森は市野山古墳(允 恭天皇陵)の後円部。 |

③ 土師ノ里駅構内の様子(東より) 2018(平成30)年10月 橋上駅とホームの位置関係がよくわかる。右に府道の車列 が見える。左が上り2番ホーム、右が下り1番ホーム。駅構 内を前方に抜けると左にカーブして藤井寺駅へ向かう。 |

| 立体構造の駅と隣接道路 上段の記事で「電車の見えない駅」と書きましたが、そんな土師ノ里駅の形状は、周辺道路との高低関係に起因しています。国道旧170 号と府道12号は、いずれも土師ノ里駅の開業よりも後に開通した道路です。既設の鉄道線路と新設道路が交叉する場合、踏切道にする場合 もありますが、ここの場合は駅の真上を新設道路が通るという道路設計でした。当然、後から造る道路の方を高架にして駅をまたぐように するしかありません。こうして、新設の産業道路(府道柏原富田林線 現国道旧170号)では、電車の架線の高さを越える位置に跨線橋を設置 しました。現在のように跨線橋の前に駅舎を設置するようになったのが何時からなのか、資料がなくてよくわかりませんでした。最も古く は、この産業道路建設の時にさかのぼることになりますが、1963(昭和38)年撮影の写真ではまだ跨線橋の前に駅舎はありません。おそらく は昭和40年代初めの完成ではないかと推測しています。 もともと土師ノ里駅周辺の地形は、南から北へ舌状に延びる「国府(こう)台地」と呼ばれる低い台地性の地形です。その台地を東西に横切る ように線路のルートが設定されました。できるだけ勾配の小さい線路で電車を走らせるために、台地の中心近くとなる土師ノ里駅周辺では 台地を削った堀り込み地形が造られました。今でも土師ノ里駅の南側ホーム(2番線)の擁壁を見ると、堀り込み地形の様子がわかります。 その堀り込み地形の底に線路やホームが造られたのですが、産業道路の跨線橋は架線を越えるさらに高い位置にする必要があり、跨線橋 の南北両側には盛り土が行われて、ゆるやかな坂道ができました。現在、土師の里交差点に向かって南北両側から上り坂になっているのは そのためです。産業道路が完成した時点で、土師ノ里駅は「道路よりも下にある駅」になってしまいました。 |

||

| 産業道路が開通したのは1938(昭和13)年でしたが、戦後の昭和30年 代初めには、産業道路と交差する府道堺大和高田線が開通しました。 それまで府道指定されていた堺国分線(長尾街道)に代わるバイパス幹 線として建設されたものでした。土師ノ里駅周辺では、長尾街道は市 野山古墳の南に接して通っていましたが、バイパス道路は南大阪線の 線路に沿って造られました。その結果、駅のすぐ北側にも新しく幹線 道路が通ることになり、土師ノ里駅は新しくできた土師の里交差点の 角に接して存在することになりました。 府道のバイパス線も、当然のこととして既設の国道の高さに合わせ るわけで、交差点の東西両側には一定の長さに渡って盛り土が行われ ました。出来上がった土師の里交差点を頂点として、東西南北の四方 が坂道になるという人工の地形が誕生したのです。 写真④は、土師の里交差点を中心として、土師ノ里駅と国道・府道 の位置関係を見ていただけるように用意しました。これだけでは土地 |

|

|

| ④ 真上から見る土師ノ里駅周辺 (GoogleEarth 2023年5月)より 付近には大小の古墳が分布している。駅の向かい側も国史跡の古墳。 |

||

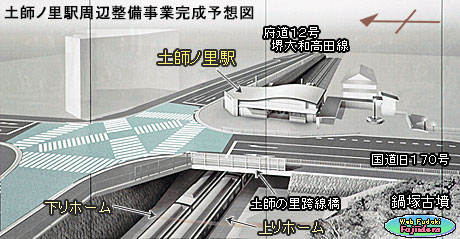

| の高低や駅の立体的構造がわからないので、下の写真⑤~⑧を用意しました。4枚の写真を見ていただくことで、ある程度は周辺地形の様 子を理解していただけると思います。写真⑤は GoogleEarthの3D化機能で作成した疑似鳥瞰写真ですが、土師の里交差点が四方の道路よ りも高くなっている様子がわかると思います。駅自体の立体的構造については、写真⑥の図が示してくれています。この図は、土師ノ里駅 周辺整備事業を進めていた大阪府富田林土木事務所と藤井寺市とで設置した完成予想図です。工事中の現場を仕切るフェンスに掲示されて いました。写真と違って必要のないものが捨象されているので、道路と駅や線路との関係がよくわかります。駅の構造や周辺の全体像を知 るのには、この図が一番適しているのではないかと思います。 土師の里交差点は、道路規模に対する通行量がかなり多い所です。これは、大阪府南部で大阪平野と奈良盆地を結ぶ東西道路が少ないこ とから来ていると思われます。府道12号の開通からしばらく後に日本が高度経済成長期に入ったこともあって、土師の里交差点の通行量が 増大してきました。そんな中の1962(昭和37)年2月、美陵町(当時)内で最初の信号機が土師の里交差点に設置されました。交差点のすぐ近く に小学校があることも大きな理由だったでしょうが、何よりも、駅に接していることで歩行者の通行が多かったことが挙げられると思いま す。土師の里交差点はまた、市内で初めてスクランブル方式が導入された交差点です。1972(昭和47)年12月のことでした。 |

||

|

|

|

| ⑤ 土師ノ里駅周辺の疑似鳥瞰写真(南西より) 駅前の交差点が最も高くなっている様子がわかる。 〔GoogleEarth3D画 2023(令和5)年5月10日)〕より 文字入れ等一部加工 |

⑥ 土師ノ里駅及び周辺道路改修工事の完成予想図(南西より) 土師ノ里駅や線路と国道・府道との高さ関係がよくわかる。 2010(平成22)年7月撮影 文字入れ等一部加工 |

| 写真⑦では、土師ノ里跨線橋の様子がわかります。こちら側から見ると跨線橋であることがはっきりとわかりますが、駅前で見てもただ の駅前道路にしか見えません。駅前歩道と跨線橋の車道とのすき間が無くなって、普通の道路の姿になっているからです。国道下の擁壁を 見ると、盛り土された高さがわかります。3m余りはあるようです。 写真⑧は、駅の南側から土師の里交差点の方を見たものです。国道が上り坂になっている様子がわかります。右下に見える道路面がこの 付近のもともとの地面の高さです。改修前から駅の横に上がる細い階段があったので、整備事業でも広い階段に改修されました。 |

|

|

|

| ⑦ 駅前の土師の里跨線橋と国道(南西より) 2018(平成30)年3月 新しい跨線橋の下に見える灰色の波板は上りホームの屋根。 |

⑧ 土師の里交差点に上る国道(南より) 2011(平成23)年4月 右下に見える道路面がもともとの地面の高さを示す。 |

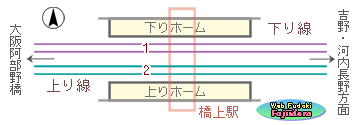

| 単式2面2線のホーム 右の⑨図が土師ノ里駅構内配線の模式図です。単式相対型の2面2線のホームを持 つ駅ですが、既述の通りホームの場所が堀り込み地形であるために、駅舎は橋上式の 構造で設置されています。国道に面した西側が入口で、改札に入ると左右に分かれて 階段で降りるようになっています。右側が上りの2番線、左側が下りの1番線です。 駅舎改修に合わせてエレベーターが設置され、車いすトイレも整備されています。 |

|

|

| ⑨ 土師ノ里駅の構内配線の模式図 | ||

|

||||||||||||||

| ◆◆◆ 土師ノ里駅のあゆみ ◆◆◆ | ||

| 河陽鉄道から河南鉄道・大阪鉄道へ 近鉄・南大阪線の土師ノ里駅が開業したのは1924(大正13)年6月1日のことでしたが、そこに至るまでの大阪鉄道の歩みを簡単に紹介し ておきます。改称によって「大阪鉄道株式会社」が誕生する前は「河南鉄道株式会社」でした。その河南鉄道が引き継いだ鉄道事業は、南 河内地域に初めて誕生した鉄道会社「河陽鉄道株式会社」によって始められました。 1896(明治29)年3月31日に地元の有力者などによって「河陽鉄道株式会社」が設立され、1898(明治31)年3月24日、待望の第1期区間・古 市-柏原間の営業が開始されました。翌月の4月14日には第2期区間である古市以南の古市-富田林間が延伸開業しますが、その時点で早 くも河陽鉄道は経営危機に陥ります。会社更生案が検討された結果、別の新会社を設立して河陽鉄道からすべての設備を買い受けることに なりました。1899(明治32)年1月23日に新会社「河南(かなん)鉄道株式会社」が設立され、事業を引き継いだ河南鉄道は、この年の5月11日に 柏原-富田林間の運輸営業を開始しました。そして、1902(明治35)年12月12日には柏原-長野間を全線開通させました。これにより、当 初計画の《柏原-古市-富田林-長野間》の全線開業がようやく実現し、河南鉄道は柏原から長野までが1本の路線となりました。 柏原-長野間を運行する河南鉄道は、柏原駅で関西本線(国有)に接続していたものの、前々から大阪市内へ直接乗り入れることを強く願 望していました。その計画がいよいよ具体化しようとしていた1919(大正8)年3月8日、河南鉄道株式会社は「大阪鉄道株式会社」と社名を変 更します。そして、大正11年4月19日※にまず道明寺-布忍間の開業にこぎつけました。藤井寺駅はこの時に開業していますが、道明寺- 藤井寺間には駅は造られず、現在と比べるとずいぶん長い駅間の感じがします。 ※ 近畿日本鉄道社史では4月18日となっている 後に土師ノ里駅ができる沢田地区(旧沢田村)は、村の真ん中近くを線路が横断して行くことになり、しかも村の鎮守である澤田八幡神社 の境内をも線路が横切るという事態になりました。しかし、地区の人々がこれを受け入れたことを見ると、鉄道が通ること、そして駅がで きることを地区の人々が熱望していたものと想像できます。藤井寺市史の史料によると、沢田地区は線路敷設に当たって、地区の共有地の 一部を無償で大阪鉄道に譲渡しています。つまり、非常に協力的だったと思われ、人々の願望の強さがうかがわれます。 |

| 大阪延長線の開通と土師ノ里駅の誕生 次いで、1923(大正12)年4月13日には布忍-大阪天王寺間を延伸開業 し、道明寺-大阪天王寺間の大阪延伸線がようやく全通しました。また 同時に道明寺-大阪天王寺(翌年「大阪阿部野橋」に改称)間は電化され、 電車による旅客輸送営業が実現しました。阿部野橋-古市間という現在 の南大阪線のほぼ北半分が出来上がったのでした。 この時点ではまだ道明寺-藤井寺間に駅はありませんでしたが、翌年 の1924(大正13)年6月1日に「土師ノ里」と「御陵前(後応神御陵前)」の 2駅が同時に誕生しています。1929年(昭和4年)3月には古市-久米寺 (現橿原神宮前)間が開業して現在の南大阪線が全通しました。吉野鉄道 (現近鉄吉野線)にも直接乗り入れしていたので、土師ノ里駅からは大阪 の街へも、吉野山へも電車で行けるようになりました。 |

|

|

|

||

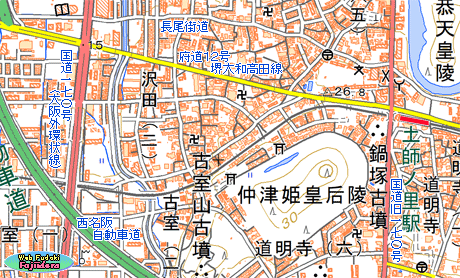

| ⑪ 現在の土師ノ里駅周辺地図 (国土地理院地形図 2018年)より 古墳以外の大部分が建物で埋まっており、⑫図との違いが歴然である。 着色・文字入れ等一部加工 |

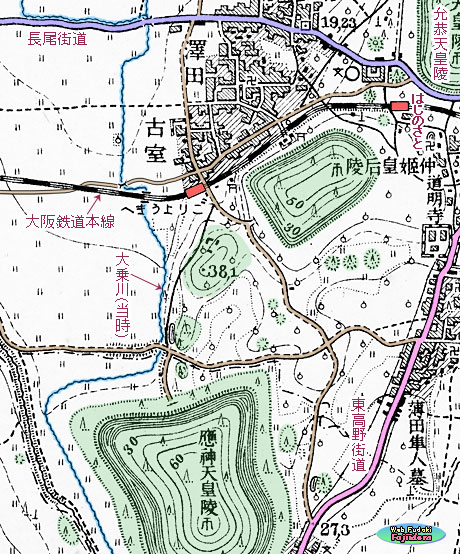

⑫ 昭和初期の土師ノ里駅周辺地図 昭和4年発行地形図 『 二万五千分の一地形図「古市」』(昭和4年 陸地測量部発行)より 着色・文字入れ等一部加工 |

|

| ⑫図は昭和4年発行の陸地測量部地形図です。現在の国道旧170号や府道12号ができる前の様子を知ることができます。これを見ると、 土師ノ里駅の周辺にはいくつもの小古墳のあることがわかります。この地図に載っていないものを含め、「沢田の七つ塚」と地元で呼ばれ ていた小古墳群です。大阪鉄道の線路や後に開通した産業道路・府道が、これらの古墳群の間をかすめるようにルートを設定していること が見て取れます。残念ながら戦後の経済成長期の開発によって、7基の古墳のうち5基は完全に消滅しました。府道の建設の際には、高塚 古墳という円墳の真上に道路が設定されました。また、唐櫃山(からとやま)古墳も半分強が府道の道路敷に変わりました。 駅の真上を通る道路-産業道路の新設 ⑪図は現在の国土地理院地形図ですが、⑫図と比べて見るとどの辺りに産業道路や府道が造られたのかがわかります。注目したいのは産 業道路で、計画ルートは⑫図当時の土師ノ里駅の真上を通るものでした。東西両側に天皇・皇后陵があるため、計画道路を東西どちらかへ ずらすことはできず、土師ノ里駅の位置とまともにぶつかることになったのです。駅との交差なので踏み切りを造ることもできません。か と言って、駅の位置を東西どちらかへ移すこともできません。土師ノ里駅の東西両側は急カーブになっており、駅を移設することは無理な のです。かくして、新設される産業道路は土師ノ里駅の真上を通過する立体交差で造られました。交通量が多いために立体交差にする今日 の場合とはまったく異なる理由でした。今日と比べると列車本数も多くなく自動車通行量も少ない時代に造られた、数少ない立体交差の一 つだったと言えるでしょう。 なお、⑫図には土師ノ里駅と同時に開業した「御陵前駅」も載っています。この地図の数年後には、200mほど西へ移設されて名前も「応 神御陵前駅」と改称されています(⑱図)。応神御陵前駅は昭和20年6月1日に休止となり、1974(昭和49)年7月20日に廃止されました。 |

||

| 土師ノ里駅の横を南北に通る産業道路(府道柏原富田林線 現国 道旧170号)が開通したのは、1938(昭和13)年2月でした。大和川以 南の東高野街道のバイパス道路として建設されたもので、やがて 長野町(現河内長野市)に通じて南河内地域を南北に縦断する幹線 道路となりました。戦後になって国道指定を受けましたが、1970 (昭和45)年頃からはその国道のバイパスである大阪外環状線(現国 道170号)が開通していきます。つまり、バイパスのバイパスが造ら れたのです。それだけ自動車交通の需要が増大していました。 土師の里交差点の誕生 土師ノ里駅の北側に接して通る府道堺大和高田線が開通したの は1958(昭和33)年10月でした。これは、拡幅・路線変更による供 用が開始された時で、それまでに部分的には開通していました。 これによって、土師ノ里駅の横に町内では代表的となる大きな 交差点が誕生しました。「土師の里交差点」です。やがてこの交 差点は、町内で最多の通行量がある交差点となっていきます。旧 美陵町(みささぎちょう)(現藤井寺市)で最初に信号機が設置された交差点 が「土師の里交差点」でした。 |

|

|

|

||

| ⑬ 橋上型駅になる前の旧土師ノ里駅の様子(南西より) 『日本の古墳』(末永雅雄著 朝日新聞社 1961年)「図版第61 允恭天皇陵」より 1958(昭和33)年1月18日撮影 切り出しのうえ文字入れ等一部加工 |

||

| 写真⑬は1958(昭和33)年1月に撮影された航空写真です。土師ノ里駅の北側に府道堺大和高田線建設中の様子が写っています。この府道 は、この年の10月に開通しました。開通10ヵ月前の様子ですが、土師の里交差点はまだ出来上がっていないようです。この部分は、近鉄 南大阪線をまたぐ土師ノ里跨線橋の高さに合わせて東西両側に盛り土工事が行われました。土師ノ里駅を見ると、ホームや駅名看板の様子 はかろうじてわかりますが、いわゆる駅舎はどこなのかよくわかりません。はっきりしているのは、この時はまだ橋上式の駅舎ではなかっ たということです。おそらくは、駅舎は現国道旧170号よりも下の位置にあったものと思われます。上の写真⑤と比べて見ると、土師ノ里駅 をはじめ、土師の里交差点周辺の様子の変貌ぶりには驚かされます。この間、ちょうど60年を経ています。 ところで、写真⑬は実は土師ノ里駅を撮影したものではありません。写真キャプションにあるように、『日本の古墳』という古墳の写真 集のような書物です。藤井寺市域は世界文化遺産にもなった古市古墳群の中にあり、古墳を撮影した航空写真に市内の各地が写り込んでい ます。そのような古墳の航空写真が、昔の様子を知る上でけっこう役に立っているのです。写真⑬は市野山古墳(允恭天皇陵)を南西より撮 影した1枚から切り出しました。土師ノ里駅が手前側に位置しているので、比較的大きく写っていました。 |

||

| “地下鉄みたいな駅”の時代 写真⑭⑮は、昭和50年代の土師ノ里駅の様子です。どちらも西側から撮影したものですが、跨線橋と同じぐらいの高さの目線で見ていま す。この位置から見ると橋上駅の構造がわかりますが、駅舎の建物は大変低く、国道を車で走っていると駅であることを見逃してしまいそ うになります。この下にホームのあることは見えないのです。“地下鉄みたいな駅”と言われるゆえんです。写真⑭では、目立つ所に「土 師ノ里駅」の文字すら見られません。写真⑮に至るまでに外装の改修があったようで、こちらの写真では駅入り口の上に「土師ノ里駅」の 看板が付けられています。これでもまだ、一般の駅に比べると“駅に見えない駅”の感は否めません。写真⑭の左端に見えていますが、こ の当時は駅舎北側の府道に面して数軒の店舗が並んでいました。右側にも老舗の時計店兼たばこ店がありました。 この頃の土師ノ里駅のそばには路線バスの停留所がありました。国道旧170号に面した駅の南側には、富田林駅-志紀車庫前(八尾市)間 を結ぶ路線のバス停がありました。また、駅の北側の府道12号堺大和高田線には、堺東駅-河内国分駅(柏原市)間を結ぶ路線のバス停があ りました。いずれの路線も近鉄バスによる運行でしたが、利用者の減少が続くいた結果、次々と路線は廃止されていきました。 |

|

|

|

| ⑭ 旧土師ノ里駅の様子(西より) 1975(昭和50)年12月 跨線橋の横に駅舎があるが、低い建物で目立たない。 駅前道路は国道旧170号。 |

⑮ 旧土師ノ里駅(西より) 1983(昭和58)年7月 左側擁壁が整備されている。車両は近鉄マルーン色。 |

| 改修を待つ土師ノ里駅 写真⑯⑰は、もうすぐ始まる改修整備事業を待つ時期の土師ノ里駅の様子です。写真⑯を見ると、駅舎の北側(手前)にあった店舗はすで に撤去されていて、駅舎や下り線ホームへの昇降階段の壁が直接見えています。この写真では、国道の跨線橋の両側にコンクリート製欄干 が見えていて、独立した橋の形状がわかります。写真右側の樹林は当時の鍋塚古墳の姿です。以前から古墳の樹木は放置に近い状態だった ので、自然に育った落葉広葉樹が小さな雑木林を造っていました。夏場には鬱蒼と繁った林の姿、冬にはたくさんの竹ぼうきを逆さまに立 てたような姿を見せていました。現在は市の古墳整備事業で樹木がすべて伐採され、芝生を植えた緑の小山の姿になっています。 写真⑰も改修間近の土師ノ里駅ですが、駅舎の外装が写真⑮の頃とはまた異なり、軒周りや看板の色が変わっています。写真⑭⑮で駅舎 の右側に見えていた時計店の建物が、すでに解体撤去されていてありません。上り線ホームへの昇降階段の壁や屋根が見えています。駅前 の跨線橋の欄干がよく見えています。欄干と駅前歩道の鉄柵との間は空いており、上から見るとそのすき間から線路やホームが見えていま した。それを見ることで跨線橋が独立した「橋」であることがわかりましたが、道路上では、ただの道路の一部にしか見えませんでした。 |

|

|

|

| ⑯ 駅舎改修開始間近の土師の里交差点(北より) 駅舎手前にあった店舗建物が撤去されている。店舗がある時は この位置からは駅舎が見えなかった。右の樹林は鍋塚古墳。 |

⑰ 改修整備事業開始間近の土師ノ里駅(南西より) 駅前歩道の鉄柵の横に跨線橋のコンクリート製欄干があった。 柵と欄干のすき間から下のホームや線路が見えた。 2007年3月 |

| 土師ノ里駅は、駅そのものではなく周辺の地形が変えられたことで、立体的構造の駅に変わったという歴史を持っています。藤井寺駅や 道明寺駅とは少し異なる歴史と言えるでしょう。以下に、土師ノ里駅に関わる歩みについて簡単にまとめておきます。 |

| ◆ 1919(大正 8)年 3月 8日 河南鉄道株式会社が社名を変更して「大阪鉄道株式会社」となる。 ◆ 1922(大正11)年 4月19日 大阪鉄道が道明寺-布忍間の旅客輸送営業を開始する(近鉄社史では4月18日)。藤井寺駅が開業。 ◆ 1923(大正12)年 4月13日 大阪鉄道が布忍-大阪天王寺間を延伸開業する。同時に道明寺-大阪天王寺間の電化を開始。 ◆ 1924(大正13)年 6月 1日 大鉄本線の藤井寺-道明寺間に土師ノ里・御陵前(後應神御陵前))の各駅(停留場)が新設される。 ◆ 1929(昭和 4)年 3月29日 大阪鉄道が大和新線の古市-久米寺(現橿原神宮前)間を延伸開業し、現南大阪線が完成する。 ◆ 1938(昭和13)年 2月 土師ノ里駅の上を通る産業道路(府道柏原富田林線 現国道旧170号)が開通する。 ◆ 1943(昭和18)年 2月 1日 大阪鉄道が「関西急行鉄道株式会社」と合併し、大阪鉄道株式会社は解散する。大阪鉄道の各路線は、 関西急行鉄道の「天王寺線・ 柏原線・長野線」となる。 ◆ 1944(昭和19)年 6月 1日 戦時国策により、関西急行鉄道と南海鉄道が合併して「近畿日本鉄道株式会社」が誕生する。天王寺線は 「南大阪線」に改称(初めて南大阪線の名称が登場)。 ◆ 1958(昭和33)年10月 土師ノ里駅の北側で府道堺大和高田線の拡幅・路線変更による供用を開始。 ◆ 1962(昭和37)年 2月 土師の里交差点に美陵町(藤井寺市の前身)内では初めてとなる信号機が設置される。 ◆ 1972(昭和47)年12月 土師の里交差点に藤井寺市内では初めてとなるスクランブル方式が導入される。 ◆ 2006(平成18)年 土師ノ里駅と土師の里交差点周辺道路の改修整備事業が開始される。 ◆ 2008(平成20)年10月26日 土師ノ里駅・新駅舎の使用が開始される。 ◆ 2011(平成23)年 3月 土師ノ里駅周辺(国道・府道)整備事業が完了する。 |

| 文化財めぐりの拠点-土師ノ里駅 | ||

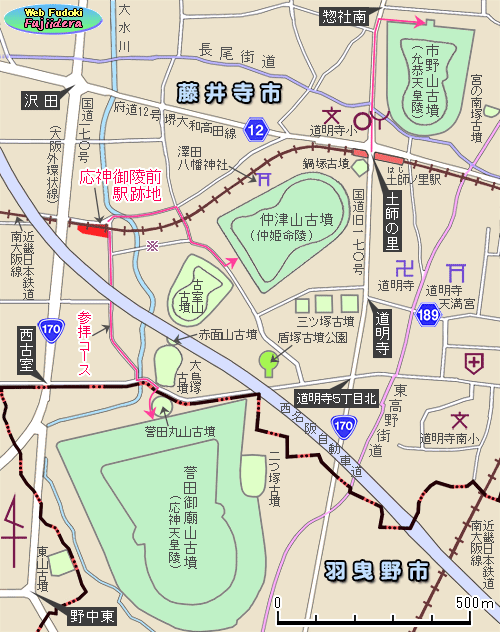

| 周辺には多くの文化財-土師ノ里駅 土師ノ里駅は藤井寺市域の東寄りに位置していますが、この一 帯には多くの文化財が分布しています。それらを見て廻る場合、 土師ノ里駅はまさに拠点となる位置に存在している駅です。地域 の歴史や古墳、古代遺跡、神社仏閣などに興味のある人やファン にとっては、大変都合の良い所にできた駅と言えるでしょう。 土師ノ里駅から北西側に交差点を渡ると、「市立土師ノ里駅前 駐輪場」があります。ここでは、最近レンタサイクル事業が始ま っています。指定管理会社による運営ですが普通自転車のほかに 電動アシスト自転車も用意されています(現在のところはまだ台数 は少ない)。レンタサイクルを利用すれば、効率良く見て廻ること ができるでしょう。気候の良い時季ならゆっくり歩いて廻るのも いいものです。通常の徒歩圏内でもかなりの文化財を見て廻るこ とが可能です。 右の⑱図は、「応神御陵前駅跡地」ページの説明用に作成した 地図ですが、土師ノ里駅の南側に分布する文化財の案内にちょう どよいので、ここでも掲載しておきました。古墳では、駅の南北 にある市野山古墳・仲津山古墳をはじめ、墳丘上に自由に登るこ とができる古室(こむろ)山古墳、古代の木ぞり「修羅」が出土した三 ツ塚古墳、国史跡の鍋塚古墳などが駅から近い地点に分布してい ます。さらに足を延ばせば、高速道路下に保存された赤面山(せきめ んやま)古墳や全国2番目の墳丘長を持つ誉田御廟山(こんだごびょうやま)古 墳、その陪冢である誉田丸山古墳・二つ塚古墳などがあります。 神社仏閣としては、上段で紹介した菅原道真ゆかりの道明寺と 道明寺天満宮、澤田八幡神社が駅から近い場所にあります。澤田 八幡神社は、境内を近鉄南大阪線が横切っていることで知られる 珍しい神社です。もののついでに一見しておくのも楽しい体験だ と思います。 土師ノ里駅の近くには、古代から続く旧街道という文化財もあ ります。駅のすぐ北方には長尾街道が通っています。堺の町から |

|

|

| ⑱ 土師ノ里駅周辺の案内地図 (応神御陵前駅跡地説明用に作成した地図) ※印の道路は昭和10年代以降にできたと思われる。 |

||

| 大和の当麻(たいま 現葛城市)に至る街道で、大阪府湾岸の港と大和の飛鳥の地を結ぶ古代の官道「大津道」とほぼ重なります。この長尾街道 と駅の東方で交叉しているのが東高野街道です。京の南、石清水八幡宮の麓から淀川沿いに南下し、生駒山地西麓を南下して大和川を越え、 南河内を縦断して長野村(現河内長野市)で西高野街道と合流して高野山に向かう参詣街道です。都の貴族達の高野詣ででも利用されたよう です。時代が下ると一般庶民にも大いに利用されるようになり、いつしか「高野街道」の名で呼ばれるようになりました。 |

||

|

|

||

| なお、藤井寺市全体の文化財の分布については、別ページで紹介しています。そちらも参照してください。 |

||

| 下の⑲図は、「国府遺跡」ページで使用する地図として作成したものです。国府(こう)遺跡は土師ノ里駅の北東に位置しており、藤井寺市 を代表する古代遺跡として保存整備が進められています。旧石器時代の研究に大きな意義を持っており、国史跡に指定されています。この 地図の範囲はほぼ市立道明寺東小学校の校区であり、この校区は歴史遺産や文化財が多く分布している地域です。この地図も、もともと道 明寺東小学校の校区地図として製図したものをベースとして作成したものです。 国府遺跡の保存区域には、遺跡に重なるように古代寺院・衣縫(いぬい)廃寺の伽藍遺構が推定されており、塔礎石も残されています。衣縫 廃寺跡の真北に当たる大和川の川床には、船橋廃寺跡と推定される遺跡も発見されています。一帯は「船橋遺跡」と呼ばれています。川の 中に遺跡があるのは、ここを流れる大和川が江戸時代に築かれた人工の川だからです。古代の人々の営みの跡が土に埋もれて田畑となり、 18世紀初頭になってその上に川が築かれたのです。この大和川は近世の文化遺産と言えるでしょう。 広い枠組みでとらえるならば、国府遺跡と船橋遺跡は一体の遺跡範囲と言えるかも知れません。まだ推定の域を出ていませんが、この一 帯のどこかに古代の「河内国府(こくふ)」の官衙(かんが)が在ったと推定されています。「国府」という地名が村名として長く伝承されてきたこ とが一つの証左として挙げられています。また、旧河内国の地域で、河内国府の有力な他の推定候補地が乏しいことからも、国府遺跡周辺 が有力視されてきました。官衙遺構の発見など、考古学的に証明されるまでにはまだまだ時間が必要なようです。 大和川に架かる近畿日本鉄道・道明寺線の大和川橋梁も、現役で役目を果たしている近代の文化遺産と言ってよいでしょう。近鉄全線の 中で最も古い歴史を持つ道明寺線の鉄橋であり、鉄製橋梁は開業時からずっと変わらず存在しています。この橋梁もまた、近鉄全線で最古 の橋梁なのです。これらのほかに、大小様々な古墳が存在していることは前述の通りです。 土師ノ里駅からは南へも北へも、文化財や歴史遺産を求めて巡ることができます。興味ある所を選んで廻るだけでもよい運動になること でしょう。土師ノ里駅から北の大和川に架かる河内橋までが約1kmです。新大和橋まで歩いても約20分程度です。 |

||

bunkazai/2)kou-iseki/m-kouiseki2024.png) |

| ⑲ 土師ノ里駅周辺と北部一帯の文化財の様子 (「国府遺跡」説明用に作成した地図) |