| ◆◆◆◆ 国道170号(大阪外環状線) ◆◆◆◆ |

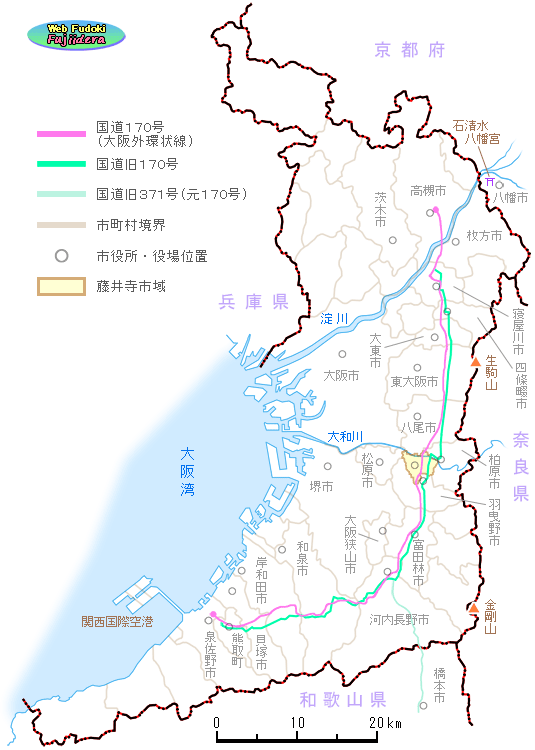

| 一般国道170号(旧道も170号に指定) 《現道延長》72.2km 《総延長》142.4km(旧道・重用区間を含む) 《起点》大阪府高槻市八丁畷(はっちょうなわて)交差点(国道171号との交点) 《終点》大阪府泉佐野市上瓦屋(かみかわらや)交差点(国道26号との交点) 《通過市町》高槻市・枚方市・寝屋川市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市 ・河内長野市・和泉市・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市 幅員:市域内の本線のみ 19m ~ 39m(歩道を含む 側道は含まず 橋梁部分は除外) 指定:1963(昭和38)年4月1日(旧道) 変更指定:1982(昭和57)年4月1日(指定区間の変更) |

| 藤井寺市の中心幹線-国道170号 写真①は、国道170号の沢田交差点~近鉄藤井寺跨線橋の 辺りを東から見た様子です。GoogleEarthの3D化機能で作っ た疑似鳥瞰写真です。国道170号と府道12号堺大和高田線 が交差し、さらにその上を西名阪自動車道が斜めに越えてい ます。この3本の道路の交差の様子を真上から見ると、直角 三角形のような形を示しています。その北側に接して藤井寺 インターチェンジも見えています。 この三角形の部分は、藤井寺市を通る幹線道路網を象徴す る姿です。市のほぼ中心部を国道170号が南北に縦断し、そ こに府道12号が東西に交差して貫きます。西名阪自動車道は これまた市の中央部を斜めに通り抜けて行きます。 |

|

|

| ① 国道170号・西名阪自動車道・府道12号・近鉄南大阪線(東より) 〔GoogleEarth・3D画 2023(令和5)年5月10日〕より |

||

| 市域の真ん中で3種類の幹線道路が交わる姿は、自動車社会化が進む中で急速に都市化してきた藤井寺市の象徴そのものと言えるでしょ う。国道170号と西名阪自動車道の下には、最も早くに開通していた近畿日本鉄道・南大阪線も見えています。写真で見えるこの一帯の交 通網の様子は、古来、交通の要衝として発展してきた藤井寺市域の位置付けが、現代にも生き続けていることを示してくれています。 |

||

| 2本ある「国道170号」-特異な存在の国道 現在、大阪府では、高速道路を除く一般国道は24本が通 っています。その中で、府内部分の延長が最も長い国道がこ の「一般国道170号」です。しかも、国道170号は起点も終 点も大阪府内にあり、大阪府内だけを通る国道です。 他にも、起点・終点とも府内にある国道が3本あります。 172号(大阪港-大阪市中央区 8.0km)、479号(豊中市-大 阪市 28.6km)、481号(関西国際空港-泉佐野市 5.8km)の3 本です。これらに比べると、国道170号の延長が随分長いと わかります。それは、この国道の起源に由来しています。 ②図にあるように、現在、170号を名乗る国道は2本あり ます。現道と旧170号ですが、2本はほぼ全線が併走してお り、起点(高槻市)-寝屋川市間と熊取町-終点(泉佐野市)間 は重なっています。また、一部が重なるだけでなく、河内長 野市内や和泉市内では新旧の170号が平面交差しており、ど ちらの道路にも「R170」の同じ標識が立っているのです。 このような形態の2本の国道の存在自体が珍しいことでもあ ります。 旧170号のバイパスとして造られたのが現道170号なので すが、普通、このような場合は旧道の方は格下げとなって府 県道に移管されます。ところが、170号の場合は旧道もその まま国道として維持されています。これには幾つかの理由が あるようですが、最大の理由は「旧170号」という呼称が定 着してしまった、ということのようです。 現道170号は、もともとは主要地方道「大阪外環状線」と いう府道として計画・建設されました。1982年4月1日に国道 170号に指定されましたが、その時点ではまだ全線が開通し てはいませんでした。それまで、藤井寺市-河内長野市間の 部分でも、幾つかの区間に分けて開通してきました。その間 は旧170号も国道としての存在を維持し続けてきたのです。 その期間がけっこう長かったため、使用されていた「旧170 号」という呼称が定着してしまいました。府道に格下げして 新たな府道名を付けても、通行する利用者には分かりにくい と考えられたようです。しかも、旧170号の四條畷市-泉佐 野の区間は、もともと「府道20号枚方富田林泉佐野線」に |

② 国道170号の路線図(現道・旧道) | |

|

||

| 指定されており、ほぼ全線が府道と重複していたのです。 「旧170号」を府道に格下げして、へたに名称変更を行う と混乱を招きかねない。ならば、「旧170号」のままにして おこう、となったのではないでしょうか。これに対して、現 道170号の方は、地元ではもっぱら「外環状線」とか「外環」 |

生駒山地・金剛山地・和泉山脈のふもとに沿って通っている様子がわかる。このルートの元 となった東高野街道は、石清水八幡宮(京都府八幡市)から淀川沿いに南下し、さらに生駒山 麓にそって河内地域を南下すると、紀見峠(河内長野市)から紀伊国(和歌山県)に入って高野 山に向かった。国道170号の枚方-河内長野の区間が、ほぼこの街道ルートと重なる。河内 長野から和歌山に入るルートもかつては170号の一部であった。 |

|

| の略称で呼ばれることが普通になっています。人々は通称をうまく使い分けて、「国道170号」を区別しているのです。 | ||

| とは言え、同じ番号の国道が並行したり交叉したりする存在は、時として 通行する人々に困惑や混乱を生じさせます。写真③は、現道170号を藤井寺 市内から南に進み、羽曳野市域に入った所にある応神陵前交差点の北側にあ る方向案内板です。左右のどちらにも「R170」の表示があります。上に地 名があるので何とか自分の行きたい方向は判断できそうですが、初めて通る 人は一瞬途惑うかも知れません。右方向が本線で、左は旧170号につながる 連絡線部分です。 写真④は、同じく現道の和泉市福瀬町東交差点の東側にある案内板です。 何と、ここでは3方向に「R170」の表示があります。上に関西空港の名が 見えるので、直進が本線であるとわかりますが、なんとも悩ましい交差点で す。旧道と交叉していることを知っている人には何の疑問もないのですが、 そもそも旧道の存在を知らないで通る人にとっては、驚きの交差点です。 |

|

kokudo-kyu170/r170-fukusechohigashi.jpg) |

||

| ③ 国道170号・応神陵前交 差点北側の案内板(北より) 右が170号本線で、左は 旧170号につながる連絡線。 |

④ 国道170号・福瀬町東 交差点(和泉市)の東側 に立つ案内板(東より) 3方向に「R170」がある |

|||

| 170号では同じような交差点がほかにもありますが、全国各地にも似たような例があるものと思われます。また、都道府県道の場合でも バイパス道と旧道の両方が同じ番号で認定されていれば、同じような表示の案内板になると考えられます。 なお、国道旧170号を指して「旧外環」などと呼ぶ人がいますが、この言い方はまったくの誤りです。語呂よく言い表したいのでしょう が、旧170号は一度たりとも「外環状線」に位置付けられたことはありません。新も旧もなく、国道旧170号に「外環」を付けて呼ぶこと 自体が間違いなのです。地元では「旧国道」という略称もよく使われますが、こちらの方がずっとましな略し方でしょう。 |

||||

|

|

|

| ⑤ 国道170号(南より) 2024(令和6)年6月 沢田歩道橋より北を望む。ここの通行量は多い。 |

⑥ 国道170号(南西より) 2019(令和元)年5月 野中4丁目交差点から野中跨道橋に上って行く。 |

|

| 旧街道をなぞる国道-ルーツは「東高野街道」 旧170号の枚方-河内長野間は、旧街道である「東高野街道」をほぼなぞるルートで戦前から逐次整備が進められ、戦後の高度経済成長 期に国道に指定されました。江戸時代からの旧街道がそのまま国道になった部分も多いのですが、自動車交通に合うような拡幅整備ができ ない部分では、近くに並行する形でバイパスの新道路が造られました。現在の藤井寺市域を通過する旧170号は、すべて1938(昭和13)年に 開通した新路線の「府道柏原富田林線」でした。別名「産業道路」と呼ばれ、南河内地域の産業振興に寄与することが期待されました。大 和川を渡る橋もこの時に新しく「河内橋」が架橋されました。 戦後になって新たな道路政策が行われ、1954(昭和29)年1月に建設省(現国土交通省)が主要地方道「枚方富田林泉佐野線」を指定します。 同月6月には大阪府が府道路線第1次認定を行い、「主要地方道・府道16号枚方富田林泉佐野線」を認定しました。「柏原富田林線」はそ の一部として取り込まれる形となりました。さらに、1963(昭和38)年4月、「2級国道170号高槻橋本線(高槻市-和歌山県橋本市)」が制定施 行され、府道枚方富田林泉佐野線の北河内郡四條畷町(現四條畷市)東中野-河内長野市本町七つ辻の区間はこの国道170号と重複すること になったのです。重複することになったのは、この区間が国道に昇格しても府道の認定がそのまま続いたからです。府道の認定は枚方~泉佐 野だったので、その間の区間だけ認定を廃止するわけにはいかなかったのでしょう。その後、道路法改正により1965(昭和40)年4月には「一 般国道170号」に改称されました。また、府道も認定番号の再編があり、「府道20号枚方富田林泉佐野線」に変更されました。 大和川以南の河内長野までの区間は大部分がバイパスとして造られた新道でしたが、大和川以北の区間では旧街道をそのまま府道・国道 に転用した部分も多く、道路の幅が国道と呼ぶにはふさわしくない狭い部分も見られます。中には、アーケードの商店街を通過する部分も あり、日中は自動車通行禁止区間となっています。国道を迂回しなければいけないのです。これはもうビックリです。 現在の旧170号は現道と同様に高槻市-泉佐野市の路線で指定されていますが、現在の指定(1982年4月指定)になるまでは、高槻市-河 内長野市-和歌山県橋本市の路線で170号に指定されていました。まさに東高野街道のルートそのものだったわけです。 東高野街道は淀川上流近くにある石清水八幡宮(現京都府八幡市)付近を起点として淀川沿いを南下し、河内国を生駒山地・金剛山地の山 麓に沿って縦断します。河内南部の長野村(現河内長野市)で西高野街道・中高野街道と合流して高野街道となり、南下を続けて紀見峠を越 えると紀伊国に入りました。現在の河内長野市-橋本市の区間は、1982年4月の変更指定により国道371号に指定されています。この371 号にもバイパスが建設されていますが、上の地図では旧道を表示しています。 バイパスのバイパスを建設-現道の170号 この河内長野市-橋本市間が371号の変更指定を受けて分離され、170号が高槻市-河内長野市-泉佐野市として変更指定されたのは、 旧170号のバイパスを造る計画に始まります。大阪府が計画した「都市計画道路・高槻橋本線」がそれです。まずは、高槻市-河内長野市 間のバイパス計画が1965(昭和40)年までに決定されます。その後、主要地方道枚方富田林泉佐野線のバイパスとして河内長野市-泉佐野市 間が加えられ、「都市計画道路・大阪外環状線」の計画が1970(昭和45)年までに決定されました。つまり、当初は府道の建設だったのです。 「大阪外環状線」は、大阪府が計画した広域幹線道路網の一部で、大阪中央環状線の外側に併行する環状道路として計画されました。大 阪府北部を通る国道171号の一部、東部を縦断する170号バイパス、主要地方道枚方富田林泉佐野線バイパス(河内長野市-泉佐野市区間) の三つの道路をつないで構成される環状形態の路線です。上記のように計画が決定していましたが、この計画の実現を早める大きな契機が やってきます。1970(昭和45)年3月から大阪府の千里丘陵で開催された「日本万国博覧会(大阪万博)」です。 高度経済成長のピークに近づく1965(昭和40年)、大阪万博の1970年開催が決定しました。万博開催に向けて、開催地と周辺地を結ぶ交通 アクセスの整備が急きょ求められることになり、各方面の都市計画道路が急ぎ計画され事業化されました。大阪市の周辺部を通る道路の整 備も急がれ、大阪外環状線もその一つでした。特に兵庫県内-大阪府北部-藤井寺市沢田交差点の区間は急ピッチで工事が進められ、万博 開催の3ヶ月前には供用が開始されました。沢田交差点以北区間の開通が急がれたのは、その9ヶ月ほど前に西名阪道路(現西名阪自動車道) の藤井寺インターチェンジが開業していたからです。沢田交差点-藤井寺I.C間はわずか200mです。西名阪道と大阪外環状線の接続点と なるのが藤井寺市沢田交差点なのです。府道堺大和高田線(現府道12号)の沢田交差点-藤井寺I.C間もこの時に拡幅整備されました。 大阪外環状線沢田交差点以北の開通によって、大阪府北部-大阪外環状線-西名阪道路-名阪国道(国道25号バイパス・自動車専用道路) -東名阪道路-名古屋市、という大阪府-名古屋圏の新しいルートの基礎ができました。これは、1965(昭和40)年7月に全通した「名神高 速道路」の代替ルートとして、かねてよりその実現が望まれていたものでした。それだけ日本初の都市間高速道路である名神高速道路の物流 道路としての重要度が高まっていた、ということです。 万博開催に間に合わせるために、この大阪外環状線-西名阪道路の建設工事は急ピッチで工事が進められましたが、沢田交差点以北の大 阪外環状線、沢田-六万寺(東大阪市)間が開通したのは1969(昭和44)年12月15日、以南の沢田-野中東間の開通は1970(昭和45)年3月6日の ことでした。日本万国博覧会の開会は1970年3月14日だったので、まさに直前の開通だったわけです。 西名阪道路・大阪外環状線の開通によって、この後、藤井寺市の商業立地・工業立地としての状況は大きく変化していくことになります。 昭和20年代初めの米軍撮影空中写真を見ると、大阪外環状線が建設された場所は、藤井寺市域の中でも最も多くの水田が広がる地域であっ たことがわかります。今日では考えられないような広々とした田園の光景です。そのど真ん中を貫き、市の中央を縦断するように造られた のが大阪外環状線でした。後に大変貌を見せることになる藤井寺市域ですが、その先がけとなる切っ掛けが西名阪道路と大阪外環状線の開 通でした。日本社会は、この高度経済成長時代に確実に自動車社会に移行していたのです。 新しい幹線道路と公共インフラ整備-藤井寺市に増えた公共インフラ施設 大阪外環状線は、大阪市郊外の主要都市を結び府内の外郭部を通る環状道路を構成する主要幹線道路の一つとして建設されましたが、同 時に別の公共インフラを整備する計画もセットになっていました。それは、府営水道(当時)の幹線送水路網の拡大整備を道路建設と同時に 行おうというものです。計画策定の当時、大阪府東部・南部の人口は急増を迎えており、泉北・泉南地域の湾岸部では工業立地の需要も増 大していました。生活用水・工業用水は、共に供給量の大幅な増加が求められていました。 |

||

| 一般的に水道事業は市町村が運営しますが、自己水が不足する自治体や 工業地帯の大量需要に対しては、府営水道からの供給が大きなウエイトを 占めていました。淀川の水を水源とする府営水道(現大阪広域水道企業団) 村野浄水場(枚方市)から、大阪府東部・南部地域へ水を送る送水管を大阪 外環状線の地下に埋設する計画が道路建設計画と併行して進められました。 実際には、用地買収の済んだ道路建設予定地に、路盤整備に先だって送水 管を埋設する必要があります。藤井寺市でも、新大井橋や新道路の建設工 事が始まる前に、大和川をまたぐ水管橋の建設や地下埋設工事が進められ ていました。 写真⑦は、沢田交差点以北の大阪外環状線が開通する5年半ほど前の様 子です。「大井橋」は旧の橋で、そのすぐ東側に外環状線が通る「新大井 橋」が架けられるのですが、西側にはすでに水管橋の工事が進んでいるこ とがわかります。外環状線の建設用地も買収済みで、整地の行われている 様子も見て取れます。その後の新大井橋の完成形の様子は別ページで紹介 しています。 |

hashi/3)shin-ohibashi/1964.5.22-MKK643X-C10-9-2-2.jpg) |

|

| ⑦ 始まった水管橋の工事 送水管は1,2本が設置済みで、 外環状線の用地も準備されているのがわかる。 〔国土地理院 1964(昭和39)年5月22日〕より 文字入れ等一部加工 |

||

| 2ヵ所の府営水道ポンプ場 この府営水道の送水管埋設工事に伴って進められた水道施設の建設工事が2ヵ所あります。共に藤井寺市内に造られた「大阪府水道部藤 井寺ポンプ場」と「同美陵(みささぎ)ポンプ場」です(現在は大阪広域水道企業団が運営)。これらのポンプ場は、北方にある村野浄水場から大阪 府南部や湾岸部に送水するために設置された中継ポンプ場の一部です。「藤井寺ポンプ場」は大和川の北側に、「美陵ポンプ場」は大和川 から約2km南方に造られました。 道路地下の送水管を流れて来た水を大和川の上をまたぐ送水管に大量に送るためには、送水ポンプで加圧し揚水する必要があります。そ の役割を担うのが大和川の北側に造られた「藤井寺ポンプ場」です。一方、「美陵ポンプ場」は、外環状線の下を南下して来た水道水をこ こで分岐する役割を持っています。南河内地域を経て泉南地域へ送るルートと、西へ向かい湾岸地域へ送るルートに分岐されます。 このように、市域の狭い藤井寺市に2ヵ所のポンプ場が設置されたのは、二つのポンプ場の役割が異なるからです。ちなみに、「美陵ポ ンプ場」の名称は、建設が決まった当時の自治体名に由来します。藤井寺市域は当時は市制施行前で、「美陵町(みささぎちょう)」でした。美陵町 は1966(昭和41)年11月1日に市制を施行して「藤井寺市」となりました。 |

||

| その後の道路建設 日本万国博覧会の開会に間に合わせるべく建設が急がれ、暫定的に一部区間が開通した大阪 外環状線ですが、その後、沢田交差点以南の区間でも建設が進められていきました。ただし、 開通区間が南へ順次延伸していったかと言えば、そうではありませんでした。藤井寺市内の未 開通区間を残したまま、その南側の羽曳野市内の区間が先に開通するということもありました。 沢田交差点から南下する沢田-野中東の直線区間、さらに白鳥北(国道 旧170号)につながる 連絡線区間までは順調に開通しましたが、応神陵前交差点から南下する本線部分の工事は予定 の大幅な変更を余儀なくされました。大きな原因となったのは、道路予定地の遺跡発掘調査と ため池をめぐる訴訟問題でした。 応神陵前交差点から南に位置する「はざみ山古墳」周辺一帯には、広大な範囲に古代遺跡が 分布していることがわかり、「はざみ山遺跡」と命名されました。外環状線予定地はその中心 部分に重なっており、綿密な発掘調査が行われました。当然その間の道路建設工事はストップ することになります。 写真⑧は当時空撮された発掘調査後の外環状線予定地の様子です。よく見ると、外環状線予 定地の中にはざみ山古墳周濠の一部が食い込んでいるのがわかります。古墳の多い古市古墳群 のど真ん中を縦断することになる大阪外環状線なので、当然古墳を避けるようにしてルート設 |

|

|

| ⑧ 建設予定地での発掘調査(南西より) 1974(昭和49)年頃 予定地にはざみ山古墳周濠部の食い込んで いる様子がわかる。 『はさみ山古墳-古市古墳群の調査研究報告Ⅶ -藤井寺市文化財報告第43集』より |

||

| 計は行われています。しかし、この部分だけは道路設計上どうにもできなかったということでしょう。完成した道路には、この古墳の食い 込みを避けるため内側にくぼんだカーブが設けられました。後にこの部分には府道をまたぐ「野中跨道橋」が建設され、南行き車線はカー ブを残したしたまま側道となっています。 |

||

| 10年裁判で止まった外環状線建設 藤井寺市内からさらに南の羽曳野市域へ伸びていく外環状線ですが、この辺 りで建設予定地は二つの大きなため池に重なります。藤井寺市域の最南部に近 い所では「上田池(かみのたいけ)」の一部を削るように通過します。 池羽曳野市域に入るとすぐに大きなため池の上を通過します。ため池を東西 に二分して南へと進んで行きます。このため池は「芦ヶ池」といいますが、江 戸時代から度々争論となってきたため池でした。 芦ヶ池は昔から野中村(現藤井寺市野中地区)の共有地でしたが、所在地は軽 墓村(現羽曳野市軽里地区)であったため、水利権と土地所有権をめぐって度々 両村の間で争いとなりました。明治から昭和にかけての町村合併で、両村は藤 井寺市と羽曳野市にそれぞれ属することとなり、芦ヶ池をめぐる問題は藤井寺 市・羽曳野市の2市間の係争事項となりました。 1966(昭和41)年7月、羽曳野市が芦ヶ池の所有権を主張して、当時の美陵町 (現藤井寺市)を相手に所有権確認登記事項の取り消しを求める裁判を起こした |

|

|

| ⑨ 芦ヶ池北側で止まった道路建設工事(南西より) 芦ヶ池の南北両側で工事は進んでいた。1977(昭和52)年5月 『百舌鳥・古市-門前 古墳航空写真コレクション』 (大阪府立近つ飛鳥博物館図録18 1999年)より |

||

| のです。その前年の1965(昭和40)年までには「都市計画道路・高槻橋本線」の高槻市-河内長野市間のバイパス計画が決定していました。 つまり、芦ヶ池に重なる大阪外環状線の予定ルートが両市の争いの発端になったとも言えます。 当時、住宅地需要の急増により藤井寺市・羽曳野市の市街地周辺では地価の上昇が進行中でした。道路建設地としての売却代金はバカに できない金額となります。残った池の部分は幹線道路に面した利用性の高い場所となります。将来埋め立てを行った場合の利用価値は相当 高いものとなることが予想されます。両市とも簡単には譲るわけにいかない問題でした。結局、この裁判は10年越しの長期裁判となってし まい、その間、大阪外環状線の延伸部分建設工事はストップしてしまいました。(写真⑨) 和解という形でこの裁判に決着がついたのは、1977(昭和52)年6月のことでした。「時価19億円の池の所有権」を巡る裁判として報道さ れていましたが、結局、藤井寺市が売却代金の一部を和解金として支払うことで終止符が打たれました。報道によれば、外環状線用地の売 却代金は3億2千800万円で、その内9千300万円が和解金として羽曳野市に支払われたそうです。 大阪外環状線=国道170号の完成へ 裁判の終了により芦ヶ池の道路建設は着工されました。それ以前に開通していた芦ヶ池以南の部分は順調に延伸しており、1979(昭和54) 年には富田林市まで開通しています。翌1980(昭和55)年4月1日には、藤井寺市の未開通区間だった応神陵前-軽里北間も開通しました。 そして、1981(昭和56)年には河内長野市・工業団地前交差点以北が1本のバイパス道路となりました。 国道170号(旧)は1963(昭和38)年4月1日に高槻市-河内長野市-和歌山県橋本市のルートで制定施行されましたが、約20年を経て指定 変更が行われました。 1982(昭和57)年4月1日、国道170号の終点は橋本市から泉佐野市に変更され、一般国道170号(高槻市-泉佐野市) として制定施行されました。この時、大阪外環状線(主要地方道枚方富田林泉佐野線)も国道170号として制定され、その河内長野市-泉佐 野市の区間も国道170号に変更指定されました。一方、従来国道170号であった河内長野市-橋本市の区間は、上で既述の通りこの時の変 更指定によって国道371号に制定されました。つまり、東高野街道をなぞって南の和歌山県に向かっていた国道170号は西へ向きを変えて 大阪湾岸に至るルートに変更されたのです。 1984(昭和59)年に大阪湾泉州沖に新空港として関西国際空港の建設が決定したため、南河内地域と泉州地域や新空港とを結ぶ幹線道路と して国道170号(大阪外環状線)の位置づけは重要なものとなり、それまで事業化の遅れていた河内長野市-泉佐野市の区間も建設が急がれ ることとなりました。旧170号を残したまま、国道170号となった大阪外環状線はその後も河内長野市以西に向かって延伸を続け、着工か ら30年近く経った1994(平成6)年8月31日、ついに終点・泉佐野市まで全通したのでした。 国道170号(大阪外環状線)が全通してから30年ほどが経ちますが、丘陵部の和泉市内では未だに片側1車線の区間があります。上下4 車線化の計画はあり、少しずつ建設は進められています。また、終点付近の熊取町-泉佐野市の区間も片側1車線ですが、こちらは沿道が 市街化しており、今後上下4車線化に拡幅することは困難でしょう。丘陵部の区間だけでも早期の車線増加建設の事業化が望まれます。 阪和自動車道や阪神高速湾岸線の高速道路も整備されましたが、大阪外環状線は一般道として河内地域と泉南地域を結ぶ幹線道路であり、 特に物流面では道路建設計画が成立した頃よりははるかにその重要性は増していると思われます。 |

||

| 国道170号(大阪外環状線)建設をめぐるおもな歩みを簡単な表にまとめてみました。 |

| 年・月・日 | で き ご と | |

| 1954(昭和29)年 | 1月20日 | 建設省(現国土交通省)が主要地方道「枚方富田林泉佐野線」を指定。 |

| 6月10日 | 大阪府が主要地方道「府道16号枚方富田林泉佐野線(現・府道20号)」を認定(11月1日告示)。 | |

| 1963(昭和38)年 | 4月 1日 | 「二級国道170号高槻橋本線(高槻市-和歌山県橋本市)」を制定施行。(現・旧170号) 四條畷市東中野交差点-泉佐野市上瓦屋交差点の区間では府道枚方富田林泉佐野線と重複。 |

| 1965(昭和40)年 | 4月 1日 | 道路法改正により一級・二級区分が廃止され、「一般国道170号」として指定施行。 (170号バイパスとして「都市計画道路・高槻橋本線」の高槻市-河内長野市の区間が1965年まで に計画決定。) |

| 1967(昭和42)年 | 大阪外環状線の高槻市-枚方市間が開通。 | |

| 1969(昭和44)年 | 3月21日 | 藤井寺インターチェンジが開業。一般有料道路・西名阪道路(現西名阪自動車道)の第1期が開通。 |

| 12月15日 | 大阪外環状線の藤井寺市沢田交差点以北が開通。大和川には新大井橋が架橋される。 | |

| 1970(昭和45)年 | 3月 6日 | 大阪外環状線の沢田-野中東間が開通。 |

| 3月14日 | 日本万国博覧会が大阪府千里丘陵で開幕。 | |

| 主要地方道・枚方富田林泉佐野線のバイパスとして、都市計画道路・大阪外環状線の河内長野市- 泉佐野市の区間が1970年までに計画決定。 |

||

| 1974(昭和49)年 | 大阪外環状線の羽曳野市白鳥北交差点(旧170号)以北が開通。(応神陵前-白鳥北は旧道との連絡線) | |

| 1979(昭和54)年 | 大阪外環状線の富田林市総合体育館前交差点以北が開通。 | |

| 1980(昭和55)年 | 4月 1日 | 大阪外環状線の藤井寺市内未開通区間(応神陵前-軽里北間)が開通。 |

| 1981(昭和56)年 | 大阪外環状線の河内長野市工業団地前交差点以北が開通。 | |

| 1982(昭和57)年 | 4月 1日 | 終点を橋本市から泉佐野市へ変更し、一般国道170号(高槻市-泉佐野市)として制定施行。 「大阪外環状線」が「国道170号」と呼ばれることとなる。 |

| 1984(昭和59)年 | 泉州沖の大阪湾を埋め立てて新国際空港(現関西国際空港)を建設することが決定。 | |

| 1994(平成 6)年 | 8月31日 | 国道170号(大阪外環状線)が泉佐野市まで全通。 |

| 1999(平成11)年 | 9月 | 国道170号野中交差点(藤井寺市)に府道31号・186号をまたぐ野中跨道橋が完成。 |

| ◆◆◆◆ 沢田交差点・沢田歩道橋 ◆◆◆◆ |

| (さわだこうさてん) (さわだほどうきょう) 沢田交差点:国道170号(大阪外環状線)・府道12号堺大和高田線の交点 近畿日本鉄道南大阪線・土師ノ里駅より西へ約820m 徒歩約13分 〃 ・藤井寺駅より東へ約1.1km 徒歩約17分 供用開始:1969(昭和44)年12月15日 |

|

|

|

| ① 沢田交差点と沢田歩道橋(南東より) 路面の歩道はなく、歩道橋への昇降はすべてスロープ。 〔GoogleEarth・3D画 2023(令和5)年5月10日〕より |

② 沢田交差点 国道南側の車線(北より) この部分は、北行き・南行き合わせて7車線あり、 市内の一般道では最多車線数。 2024(令和6)年6月 |

|

| 藤井寺市内最大の交差点 藤井寺市の中央部を南北に貫く国道170号と東西に横断する府道12号・堺大和高田線の交わる位置が「沢田交差点」です。藤井寺市内に は国道と府道の交わる交差点が何ヵ所かありますが、その中で沢田交差点が最大の交差点です。その中味を見てみましょう。 まずは、車の通行量が挙げられます。国道170号と府道12号は、市内道路の車の通行量ランキングでワンツーに位置します。先に開通 したのは府道で昭和30年代前半でした。それから10年余り後に大阪外環状線(現170号)が開通しています。どちらも大きな役割を期待さ れて誕生した幹線道路で、現在でも市内における最重要道路の位置付けは変わりません。 国道170号は、南北に長い旧河内国を縦断する東高野街道をルーツとするバイパス道です。言うなれば、現代版「河内街道」というとこ ろでしょうか。正確に言えば、国道170号(大阪外環状線)はバイパスのバイパスです。戦前の昭和13(1938)年に東高野街道のバイパスと して造られた産業道路(現国道旧170号)が最初のバイパスです。さらにそのバイバスとして造られたのが現在の国道170号です。 一方、府道12号は、大阪湾岸から大和盆地南部へ向い河内国を東西に横断した古代の大津道をルーツとする長尾街道のバイパスとして、 昭和30年代に造られました。この二つの街道バイパスの交わる位置が沢田交差点なのです。 3世代の交差点 旧街道をルーツとする国道と府道の交差点なので、交差点自体にも新旧の歴史があります。 古代からあった東高野街道と長尾街道(この呼称は新しい)の交わる旧街道交差点は、現在も市内の国府(こう)地区に存在します(写真③)。 道路幅も昔の街道サイズのままで、生活道路として大切な役割を担っています。敢えて名付けるならば「国府交差点」でしょうか。国府地 区はその名の通り、古代には河内国府が置かれた場所と推定されています。河内国府の近くには東高野街道と大津道の交差点があり、「河 内の市」であった「餌香(えが)の市」や古代寺院もありました。河内国の中で最も中心的な地域だったのです。 「国府交差点」を第一世代とすると、第二世代の交差点はバイパスどうしが交わることになった「土師の里交差点」です(写真④)。この 場所は、近鉄南大阪線の土師ノ里駅に接しています。昭和13年に近鉄線(当時は大阪鉄道)をまたぐ形で産業道路が開通した時、道路は土師 ノ里駅の真上を通過していました。戦後、昭和30年代に土師ノ里駅のすぐ北側に府道堺大和高田線(現12号)が開通したことで、新たに土師 の里交差点が誕生しました。数年後に始まった高度経済成長の中で、土師の里交差点は市内で最も通行量の多い交差点となりました。藤井 寺市(当時は美陵町)で最初に信号機が設置された交差点は土師の里交差点でした。昭和37(1962)年のことです。 その後、我が国ではモータリゼーションが急激に進み、やがて藤井寺市域でもさらなるバイパスの新設が求められました。折から、我が 国初の日本万国博覧会の大阪開催が決まり、道路網の整備が急ピッチで進められました。そんな中でできたのが大阪外環状線です。 バイパスのバイパスとして大阪外環状線(現国道170号)ができたことにより、第三世代の交差点として誕生したのが「沢田交差点」でした。 時代が変わり、道路の規模が大きくなっても、幹線道路が交差するという交通の要所としての藤井寺市域の位置付けは、千年前の昔から 今に至るまで、延々と続いてきていることがわかります。 |

bunkazai/4)kaido/2)higashikoya-kaido/higashikoya4-4128-2.jpg) |

|

|

| ③ 長尾街道と交差する東高野街道(南より) 府道12号の北側。北へ直進すると国府遺跡方面に行く。 写真中央が長尾街道との交差点。右へ行くと国府台地から 下って行く。手前側に行くと道明寺。 2011(平成23)年4月 |

④ バイパスどうしの交差点 土師の里交差点(南より) 東高野街道のバイパスである国道旧170号(直進道路)と長尾 街道のバイパスである府道12号堺大和高田線(横向き)とが交差 する。右側手前の建物が土師ノ里駅舎。 2013(平成25)5月 |

| 車線数と横断歩道橋 道路の規模を見てみましょう。写真②は、沢田交差点の国道南側を北から見た様子です。北行き4車線、南行き3車線の7車線道路です。 この部分は、藤井寺市内の一般道では最も車線の多い道路です。反対側の交差点北側は6車線道路になっています(上部の写真③)。一般的 に、車線構成は通行量に応じて設計されるので、この道路の通行量の多いことが推測できます。 |

||

| 写真⑤は、沢田交差点を真上から見た衛星写真です。交差点全体の様子が見えると ともに、交差点にかぶさるように設置されたロの字形の大きな歩道橋が目立ちます。 これが藤井寺市内では最大の歩道橋で、「沢田歩道橋」です。ロの字形の歩道橋は正 方形ではなくて台形になっています。これは、国道と府道が直角ではなく少し斜めに 交差していることと、国道の南側車線が北側より多いことによります。四隅のスロー プも、道路の交差角度と隣接土地の形状との影響で、それぞれ微妙に形やサイズが異 なっています。 沢田交差点では道路面の横断歩道は設定されていないので、車道の横断はすべて歩 道橋を使うことになります。歩道橋への昇降は、自転車や車椅子の利用者などのため に階段ではなくてすべて折り返しスロープになっています。歩道橋が設置された当初 は階段だけでしたが、諸施設のバリアフリー化が進む中で現在のスロープに改修され ました。このスロープが四隅にあることで上空から見た歩道橋の形が余計に目立ちま す。道路上で見るだけではわからない特異な形が印象的です。 写真⑥が階段だけだった頃の沢田歩道橋の様子です。4ヵ所とも踊り場付きの階段 になっています。比べてみると、現在のスロープの方がずっと多くの土地が使われて います。交差点に面した歩道の角部分で、スロープが覆い被さるように大部分を占め ています(写真⑤)。 周りの様子を見ると、まだ大きな建物は無いことがわかります。現在なら、歩道橋 の後方には市立図書館や市立第三中学校が見えている場所です。この頃はまだ多くの 農地が広々と見えていました。半世紀ほどの時間の経過を実感することができます。 |

|

|

| ⑤ 真上から見た沢田交差点と沢田歩道橋 〔GoogleEarth 2023(令和5)年5月10日〕より |

||

|

||

| ⑥ 階段だけだった頃の沢田歩道橋(南東より) 『カメラ風土記ふじいでら』(藤井寺ライオンズクラブ 1979年発行)より 1975(昭和50)年頃 |

||

| 藤井寺市内の歩道橋 藤井寺市内に現在ある専用歩道橋は、沢田歩道橋のほかにはもう1ヵ所だけで、同じ国道170号にあります。沢田交差点から約1.8km 南にある野中5丁目交差点の北側に野中歩道橋があります。交差点南側には路面横断歩道もありますが、野中歩道橋は主として児童通学用 に設置されたものです。この部分の国道170号は、本線が野中跨道橋の高架道路になっており、野中歩道橋は本線の高架下で上下線の側道 を越えて横断する歩道橋です。 これら2ヵ所の専用歩道橋のほかにも、国道170号にはもう1ヵ所、併設歩道橋があります。国道170号が近鉄南大阪線を越えるための 近鉄藤井寺跨線橋には、国道の歩道の延長として車道の外側に歩道が併設されています(写真①②)。跨線橋の高さまで階段を上って行きま すが、もともと国道の歩道を歩く人が少ないので、この歩道橋を歩く人を見かけることはまれです。跨線橋の下のすぐ西横には、大正11年 の近鉄路線(現南大阪線)の開業時から在る小さな踏切があります。国道の歩道からは少し回り込むことになりますが、歩道橋よりもこちら を利用する人の方が多いようです。階段の昇り降りよりも、少し回り道する方が抵抗は少ないのでしょう。踏切は自転車も通行できます。 道路密度の高い藤井寺市域で、歩道橋がこれだけしかないのも意外ですが、たいていの場所では路面の横断歩道でこと足りるということ なのでしょう。以前には、国道旧170号の惣社交差点に「林・惣社歩道橋」、府道12号の藤井寺I.C西側に「小山歩道橋」という専用歩 道橋がありましたが、いずれも平成20年代の中頃に撤去されました。自動車を避けて人の方が昇って道路を渡るという構造は、どう見ても 自動車中心の造りになっており、「歩行者優先」の原則とは相容れない矛盾を示しています。これからも、大規模道路以外では、歩道橋は 減っていくことはあっても増えていくことはないのかも知れません。 |

| ◆◆◆◆ 野中交差点・野中跨道橋 ◆◆◆◆ |

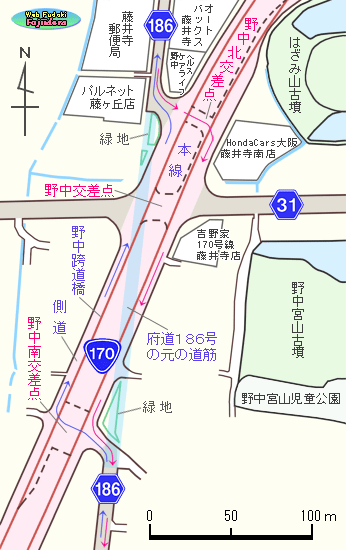

| (のなかこうさてん) (のなかこどうきょう) 《 国道本線が高架上を通る立体交差点 》 野中交差点:国道170号(大阪外環状線)・府道31号堺羽曳野線・府道186号大阪羽曳野線の3路線の交点 野中跨道橋:平面交差する府道31号と府道186号の上を国道170号本線が高架で跨ぐ陸橋 近畿日本鉄道南大阪線・古市駅より北西へ約1.5km 徒歩約23分 〃 ・藤井寺駅より南東へ約1.5km 徒歩約23分 野中交差点供用開始:1970(昭和45)年3月(府道31号・府道186号の交点) 野中跨道橋竣工:1997(平成9)年9月 |

|

|

|

| ① 野中交差点と跨道橋の様子(南西より) 2015(平成27)年10月 上下線の側道があるため、 交差点の国道側の幅は沢田交差点よりも広い。 下を通るのが府道31号堺羽曳野線。 |

② 国道170号・野中跨道橋(南より) 2015(平成27)年10月 野中4丁目交差点から望む。 跨道橋下を通るのは府道31号堺羽曳野線と府道186 号大阪羽曳野線。3本の国・府道が交差している。 |

|

| 3本の国・府道が交わる交差点 野中交差点は、藤井寺市内では沢田交差点と並ぶ二大交差点です。最大の特徴は、交 差点の構造が立体交差点になっていることです。国道170号(大阪外環状線)・府道31号 堺羽曳野線・府道186号大阪羽曳野線という3本の幹線道路が交差していますが、通行 量の多い国道の本線が高架上を通る跨道橋となっています。 これは「野中跨道橋」と言い、藤井寺市内では高速道路の高架を除いて唯一の道路跨 道橋です。市内には、他に2ヵ所の跨道鉄橋がありますが、これらは線路は水平なまま 道路が下がっていく構造です。アンダーパスに似いてますが、地面を掘り下げたのでは なく、もともとの地形や高低差を利用している点でアンダーパスとも異なります。 3本の道路が交差しているので、小縮尺の概略図で見ると、6叉路のように見えます が、実際は各道路の中心が一点で交わってはおらず、府道186号の位置が少しずれてい るために単純な6叉路の形状ではありません。おまけに、国道が高架で立体交差してい ることで上下線の側道が設けられ、この交差点内の通行を複雑なものにしています。 現在の野中交差点の場所には、昭和40年代前半(1970年頃)までは交差点はありません でした。最初にできた道路は現在の府道大阪羽曳野線で、1938(昭和13)年の開通です。 古くには「八尾藤井寺線」の呼称もあったようですが、「八尾古市線」の方が通ってい るようです。旧街道・古市街道(大坂道)のバイパスの役割を持つルートとして新設され た幹線道路で、旧古市町(現羽曳野市)から北進し、大正橋で大和川をこえて奈良街道(現 国道25号)まで直進するルートでした。後に阪神飛行学校が陸軍大正飛行場(現八尾空港) として拡張整備されるに伴って、西側に500m近く迂回するルートが造られました。戦後 には府道八尾古市線から府道八尾羽曳野線となり、府道大阪羽曳野線へと名称が変わっ てきました。府道の道路番号導入により「府道186号」が付けられましたが、府道指定 の一部付け替えによって、小山交差点(府道12号と交差)以北は一部分が府道12号や国道 170号と重複してから大和川南岸堤防を通るルートに変わりました。小山交差点以北は 府道2号中央環状線(旧)となりました。 府道・堺羽曳野線のバイパス線 この府道大阪羽曳野線が終点で接続しているのが、藤井寺市域のすぐ南に通っている 元府道31号堺羽曳野線(現市道)です。この部分の道路は戦前に建設され、日本最古の官 道とされる竹内(たけのうち)街道のバイパスとなりました。竹内街道の古市駅~前の山古墳(白 鳥陵)横~芦ヶ池横~野中寺南のルートは、道幅の狭い部分が多く段差地形もあって、 自動車通行には適しませんでした。古市駅の西方に住宅地が開発されたのを機にこの区 間のバイパスとしてつくられたのが元府道31号でした。 この府道路線は旧街道部分も含めて府道堺古市線、さらには府道堺羽曳野線の名称と なりました。この堺古市線と約7km北方の国道25号とをつなぐ役割として造られたバ イパス道路が八尾古市線(現186号大阪羽曳野線)だったのです。 そして、その府道堺羽曳野線にさらなるバイパス路線が造られることになりました。 それが現道の「府道31号堺羽曳野線」です。現在の府道31号は、竹内街道のバイパス のパイパスという、孫バイパスなのです。府道新31号の路線は、旧31号の800mあまり 北側の藤井寺市域に建設され、藤井寺市内を通る府道が1本増えました。 なお、府道堺羽曳野線の旧道で羽曳野市域の国道旧170号白鳥交差点~府道2号中央 環状線の区間は、バイパス線の31号が現道となってからも旧31号として存在していまし たが、平成時代の終わり頃に羽曳野市道に格下げ移行されました。現在の羽曳野市域・ 藤井寺市域で「府道31号堺羽曳野線」と称されるのは、バイパス路線である現道31号 だけです。 野中交差点の誕生 府道堺羽曳野線のバイパス線が府道大阪羽曳野線を横切る形で開通して、この時初め |

|

|

| ③ 野中交差点と野中跨道橋(北東より) 上が国道170号。下が府道31号と府道186号。 〔GoogleEarth・3D画 2021(令和3)年2月〕より |

||

| ④ 野中交差点の交差構造 《 国道170号・府道31号・府道186号 》 |

||

|

||

| 府道186号の直線部分が、200mあまりに渡って 消失していることがわかる。 側道の南行き車線は、はざみ山古墳の後円部を よけてカーブし、本線の高架下に食い込んでいる。 国道・府道は車道部分のみの幅で表示している。 |

||

| てこの場所に「野中交差点」が誕生しました。1970(昭和45)年、大阪で日本万国博覧会が開幕した3月のことです。この時はまだ暫定的開 通で、供用されたのは野中東-野中の区間だけでした。野中-美原ロータリー(現堺市美原区)の区間が全通したのは2年後の1972年3月で した。府道番号の「31号・186号」はまだ制定されていませんでした。 図④で、水色の府道186号の元道筋と府道31号との交点が最初の「野中交差点」の位置です。この交差点の様子を南から見たのが写真 ⑤、北から見たのが写真⑥です。この部分は、後に交差点の大改造で国道内に取り込まれ、姿を消してしまいました。 |

||

| 写真⑤⑥は、開通してから5~10年後の野中交差点の様子です。当時 は特に大きな交差点というわけではなく、ごく普通の府道どうしの交差 点でした。写真の場所が、交差点内に取り込まれて現在は見ることので きない光景です。写真⑤では、現在の大阪羽曳野線よりも車の通行量の 多い様子がわかります。野中地域ではまだ外環状線が開通しておらず、 現在よりも大阪羽曳野線が担う役割は大きかったのです。 この写真を撮った時には、まさかこの光景が無くなってしまうとは想 像もしませんでした。交差点そのものが大変貌し、大阪羽曳野線の道路 も200mあまりに渡って姿を消してしまいました。 外環状線の開通と野中交差点の大改造 1980(昭和55)年4月、大阪外環状線(後に一般国道170号に制定)の藤 井寺市内未開通区間であった応神陵前~軽里北間が開通し、野中交差点 に3本目の新しい道路が重なりました。野中交差点は2本の府道と1本 の国道が交差する一大交差点に姿を変えました。交差点そのものに大き な改造が加えられたのです。 |

fudo186/186-nonaka-s50.jpg) |

fudo186/186-nonaka-s55.jpg) |

||

| ⑤ 野中交差点(南より) ⑥ 野中交差点(北より) 1975(昭和50)年頃 1980(昭和55)年1月 ~~~ 昔の野中交差点(府道大阪羽曳野線) ~~~ 左右方向は府道堺羽曳野線。 現在は国道170号との交差点内に取り 込まれていて見ることはできない光景である。 (望遠効果のために遠近感がかなり縮小されて見えている) |

||||

| 野中交差点をはさんだ南北約800mの区間は、上下線が分離して造られています。外環状線本線が高架 上を通る立体交差にする計画だったので、上下線の間に橋脚を建てる幅15mほどの分離帯が設けられてい ました。上下線の分離に加えて府道186号と斜めに交差する形なので、改造された交差点は少々複雑なも のになっています。 写真⑦が開通約1年後で、立体交差になる前の野中交差点周辺の様子です。道路の幅や周辺の建物の大 きさなどと比べると、交差点の規模がわかります。分離帯をはさんでいるため、東西に長い交差点となっ ており、交差点北側の横断歩道は40mもの長さがあります。 外環状線の南行き車線が交差点の北方でぐにゃりと曲がっている形が目立ちます。すぐ東側に「はざみ 山古墳」が接しており、古墳の周濠部分を避けるように外環状線を曲げていることがわかります。かつて 昭和30年代の藤井寺市域(当時は市制施行以前)では、道路建設などの開発のためにいくつかの小古墳が消 滅してきました。昭和40年代以降には古代遺跡への関心の高まりもあって、遺跡や史跡の保存・保護に様 々な工夫や配慮が施されてきました。外環状線の屈曲設計もその一つです。そもそも、外環状線の道路敷 となった部分自体が、「はざみ山遺跡」と命名された広大な古代遺跡の分布地帯だったのです。その発掘 調査が道路建設の計画に影響を及ぼしたことは既述の通りです。 この曲がりの部分は、本線の高架が完成した後には南行き側道となりましたが、高架の下に食い込む形 で存在しています(図④)。知らずに走っていると急に小さなカーブがあり、「なんで?」となります。 府道31号と186号がほぼ十字に交わっていた以前の交差点の姿はすっかり消えています。この時の南行 き車線と北行き車線は、外環状線本線が高架になってからはそれぞれ側道になっています。 外環状線は国道に 交差点は立体交差に その後、1982(昭和57)年4月には大阪外環状線は一般国道170号(高槻-泉佐野)に制定施行され、「国 道170号」が正式名称となりました。さらに、1997(平成9)年9月には野中跨道橋が完成して、野中交差点 |

|

|

| ⑦ 平面交差の野中交差点 (北東より 開通約1年後) 1981(昭和56)年6月 「図録18『百舌鳥・古市- 門前 古墳航空写真コレクション』」 (大阪府立近つ飛鳥博物館 1999) より |

||

| は立体交差点に変わりました。高速道路以外の国・府道では、藤井寺市内で初の立体交差点でした。現在もこの1ヵ所だけです。 上の図④が現在の野中交差点の交差構造を示したものです。府道186号の直線部分が、200mあまりに渡って交差点や国道に取り込まれ ているのがわかります。その結果、府道186号の南行き走行ルートは2段階信号を経て交差点を通過するように変わりました。この交差構 造は、1980年の改造交差点になった時に始まっています。 なくなった府道186号の直線部分のうち、国道の北側と南側の場所は、それぞれ小さな緑地帯(植え込み)となって現在も残っています。 元の道路を知らない人には、「何でこんな所にこんな緑地があるの?」と疑問に思われる存在です。ちなみに、この186号の直線部分は、 かつて道路とは異なる重要な役割を担っていたことがありました。道路の周りのほとんどが田畑だった時代のことです。詳しくは別ページ の紹介をご覧ください。 |

||

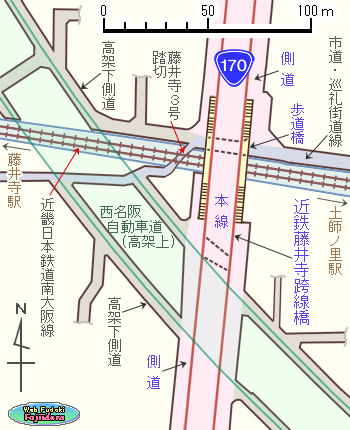

| ◆◆◆◆ 近鉄藤井寺跨線橋 ◆◆◆◆ |

| (きんてつふじいでらこせんきょう) 《 国道170号が近鉄南大阪線を跨ぐ陸橋 》 近畿日本鉄道南大阪線・土師ノ里駅より南西へ約900m 徒歩約14分 〃 ・藤井寺駅より東へ約1.1km 徒歩約17分 供用開始:1970(昭和45)年3月 |

|

|

|

| ① 近鉄藤井寺跨線橋(南より) 2015(平成27)年10月 西古室北交差点から望む。上を通るのは西名阪自動車道。 下を走るのは近鉄南大阪線。跨線橋の左側防音壁の横に歩行 者用の階段が見える。併設歩道橋となっている。 |

② 近鉄藤井寺跨線橋周辺の様子(東より) 〔GoogleEarth・3D画 2023(令和5)年5月10日〕より 高架の国道本線の東西両側には、線路を越えるため の歩道橋が併設されている。 |

|

| 藤井寺市内最大の跨線橋 藤井寺市内には近畿日本鉄道の線路を跨ぐ跨線橋が3ヵ所あります(後述)。高速道路が線路の上を通過する場所も2ヵ所ありますが、連 続高架になっているので、跨線橋には含めません。3ヵ所の内、最大の規模で最も新しいのが「近鉄藤井寺跨線橋」です。と言っても、完 成してからすでに50年を過ぎています。 1970(昭和45)年3月、その時に大阪で開幕した日本万国博覧会に合わせてこの部分の道路が開通しています。沢田交差点以北はその4ヵ 月前に開通していました。当時はまだ国道認定はされておらず、主要地方道の「大阪外環状線」と命名されました。さらにその9ヵ月前に は、藤井寺インターチェンジが開業し、藤井寺市域を通り抜ける高速道路「西名阪道路(現西名阪自動車道)」が開通しています。 市の中央部を南北に通り抜ける大阪環状線は、東西に走る近畿日本鉄道南大阪線とほぼ十文字に交差することになります。予想される交 通量を考えれば、当然、踏切ではなくて立体交差ということになります。そうして設置されたのが「近鉄藤井寺跨線橋」です。 大阪外環状線や西名阪道路が建設された場所は、藤井寺市域のちょうど中央部に当たり、市の中心部を二つの新しい幹線道路が通り抜け る形になりました。これらの道路が誕生する前は、この一帯は一面に田畑が広がる田園地帯でした(写真④)。古代条里制の区画跡も見られる 古来の優良な農地で耕作が行われてきた土地であり、明治時代の初めとほとんど変わらぬような景観が長年続いてきた地域だったのです。 この田園風景の中に、ある時期突然登場することになったのが、高速道路やインターチェンジ、広い幹線道路でした。古来、重要な街道 が通る交通の要衝であった藤井寺の地に、今また、それらの究極のバイパスとも言える高速道路や大規模道路が誕生し、地域が大きく変貌 していく先がけとなりました。昭和後半期の高度経済成長の中で、藤井寺市域も人口急増を迎えて急速に都市化が進みました。そのスター トラインとなったのが、これらの幹線ライン(道)だったと言えるでのかも知れません。 写真④は、大阪外環状線や西名阪道路の建設に着手される2,3年前の様子です。田畑や水路が展開する光景は、明治の初期からほとん ど変わっていません。その後にできたのは、大正11(1922)年の鉄道(当時大阪鉄道)、昭和13(1938)年の府道(現大阪羽曳野線)、戦後の昭 和33(1958)年の府道(現堺大和高田線)、そして、昭和30年代に完成した町立中学校(現藤井寺中学校)と小山藤の里町の住宅地ぐらいです。 つまり、この写真の頃までは、この地域の変化はずいぶんゆっくりとしたものだったことがわかります。逆に、その後の地域の変貌がい かに急速で大きなものであったのかを示しています。それは市域全体の写真でもわかります。 |

|

|

||||||

|

| 市の中心部に誕生した二重立体交差 写真①で見えるように、藤井寺跨線橋の場所では、近鉄線の上を越える国道のさらに上を西名阪自動車道が越えるという、二重立体交差 になっています。この場所は市域のちょうど中央部であり、ここで鉄道・幹線国道・高速道路の三つが交わるという、現代都市交通の象徴 のような景観が生まれています。高速道路と外環状線の建設計画で建設適地とされた二つのルートの交わる位置が、たまたま鉄道線路の近 くだったと思われます。どちらの道路も、どこかの場所で必ず近鉄線を跨ぐ必要はあったわけで、最終的に決定されたのが現在のルートだ ったということでしょう。その結果として出来上がった跨線橋の周辺は、高速道路の側道も加わって、地図で見ると少々複雑な道路構造に なっています(③図)。道路配置を知り慣れている地元の人達は、抜け道やUターンにうまく利用しているようです。 国道だけに着目して見ると、高架上の本線の両側に、徒歩で近鉄線を越える歩行者のために歩道橋が併設されています。もともと国道の 歩道を利用する歩行者自体が少ないので、この歩道橋を利用する人はまれですが、高さがあるので周囲の眺めは良い場所です。私も走行す る近鉄電車や応神御陵前駅跡地、遠方の大型古墳などの撮影場所として利用してきました。利用者が少ないのには、別の理由もあります。 それは、歩道橋の階段を昇らなくても近鉄線を越えることができるからです。歩道橋とは別に、すぐそばに踏切があるのです。 |

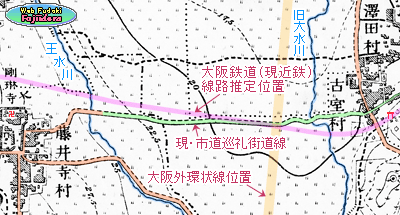

| 歴史ある踏切-「踏切道・藤井寺第3号」 ③図にあるように、国道の歩道橋のすぐ西側に「藤井寺3号踏切」があります。近鉄が命 名した正式名称は「踏切道 藤井寺第3号」です。南行き一方通行になっており、幅も狭いの で、3t車以上の貨物車や大型車は通行禁止ですが、自転車は両方向に通行できます。 この区間の鉄道(当時大阪鉄道)が開通したのは、1922(大正11)年で、その時に設置された 踏切の一つがこの3号踏切です。すでに100年を経ているわけです。同じときに、古来の街道 が線路を越えるための踏切がいくつも設けられています。 外環状線が建設される前からあった藤井寺3号踏切は、地元の人々にとっては線路の南北 を行き来する大切な踏切でした。もともと、鉄道ができる前からこの場所には村と村を東西 につなぐ街道が通っており、線路が街道を断ち切る形になったのです。その街道は、現在は 市道「巡礼街道線」という名称です。古来地域の人々の往来には大切な街道であり、鉄道が 通っても街道の通行は保障される必要がありました。人だけではなく、農耕作業のための荷 |

|

|

| ⑤ 踏切道・藤井寺第3号(南西より) 踏切の後方に国道に併設の歩道橋と階段 が見える。 2024(令和6年)10月 |

||

| 車や荷馬車の通行も必要でした。この一帯は田畑の広がる田園地帯だったのです。歩道橋ができても、この歴史ある踏切はしっかりと維持 されてきました。 国道の側道からこの踏切を通るためには少し回り道となりますが、自転車でも通れるので多くの人はこちらを利用するようです。歩行者 も多くはこちらを通っています。写真を撮っている短い間にも、踏切を通る人は次々と続いていました。市の東側にある沢田・古室地区な どから藤井寺駅周辺に買い物などに行く地元の人々には、昔からよく知られた便利な生活道路なのだと思われます。 まるで、「歩道橋? そんなもん知らん。」とでも言いそうな感じでさっさと踏切を渡る人々の足取りは軽快でした。 |

||

| 東西を結ぶ街道-大切な生活道路 ⑥図は、この区間に鉄道が開通する前の様子がわかる地形図です。市道巡礼 街道線が東西の村を結ぶ重要な街道であったことがわかります。藤井寺市域の 中央部に広がる水田地帯を横切って東西の村を結ぶ街道は、もう少し北の方に 長尾街道もありました(写真④)。いずれも大切な街道でした。 市道巡礼街道線は、西は古刹・葛井寺のある藤井寺村に至り、大坂の町につ ながる南北道路の古市街道(大坂道)に接続します。東は古室村・澤田村を通っ て国府村に至り、長尾街道に合流していました。さらに東へ向かえば、大和国 (奈良県)に入って当麻寺(たいまでら)や長谷寺(はせでら)に至る街道に接続します。葛井 寺も長谷寺も西国三十三所観音巡礼の札所です。そのようなことから、「巡礼 街道」の名称が生まれたと思われます。この街道とは別に、葛井寺の山門前か ら南に続く街道も「巡礼街道」と呼ばれていました。大阪府南部にある札所の 寺から北上する街道につながっていたのです。 地図では、大正11年に開通した大阪鉄道線(現南大阪線)の推定位置を透明色 |

|

|

| ⑥ 鉄道開通以前の周辺地図 着色等一部加工 「1988(明治31)年発行 1/2万地形図『国分村』(陸地測量部)」より 地図製図の精度が現在のように高くはないので、道路形状 や推定位置には多少のずれもあり得る。 |

||

| 線で示しておきました。巡礼街道線と交叉する関係がわかります。鉄道と街道とが平行に近いように並んでいたため、踏切を設けるに当た って線路北側の街道は、線路沿いに少し北側に曲げる改造が加えられています(③図)。 地図について少し補足しておきます。地図には「古室村・澤田村」が表記されていますが、この地形図が発行された明治31年までに、村 落合併によって、古室村・澤田村は大字(おおあざ)の地区名「古室・澤田」に変わっています。現在の藤井寺市域の東側は、旧8ヵ村の合併で 明治23年に新「道明寺村」が発足しています。この地形図の製作では、合併の結果がまだ反映されていなかったと思われます。 地図の左端に「剛琳寺」が見えますが、これは「葛井寺」の旧名(別名)です。明治期の村や郡が扱った公文書では、「剛琳寺」と記すの が一般的だったようです。一方、右端に見える神社の記号に鉄道の推定ラインが重なっています。この神社は、電車が境内の真ん中を通る ことで知られる「澤田八幡神社」です。この路線を開設するに当たって諸条件を勘案した結果、神社境内を敢えて通過することにした珍し い鉄道路線です。詳しくは別ページをご覧ください。なお、地図には村の境界を示す「― ‥ ―」の記号線がありますが、実際の境界の位 置とは異なる部分もあるので注意が必要です。 |

||

|

||||||||||||||||||

tetsudo.eki/hajinosato-eki/3428-2018.3.2-2.jpg)

tetsudo.eki/domyoji-sen/domyojisen5425-2019.9.19.jpg)

tetsudo.eki/domyoji-eki/fumikiri-hyo.png)

tera.jinja/31sawada/7331-2022.12.jpg)