| ◆◆◆◆ 応神御陵前駅跡地 ◆◆◆◆ | |||

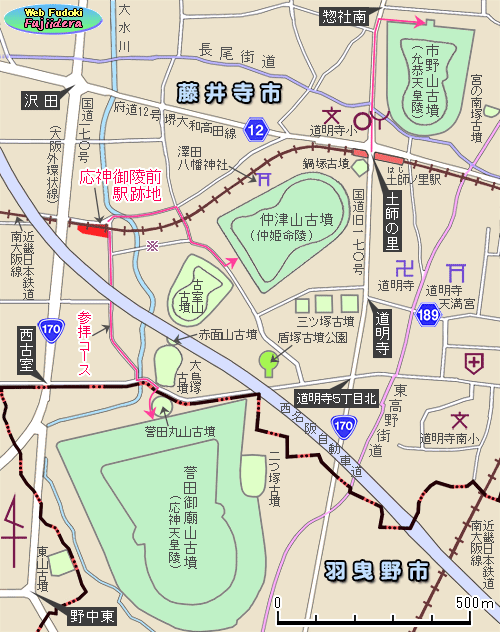

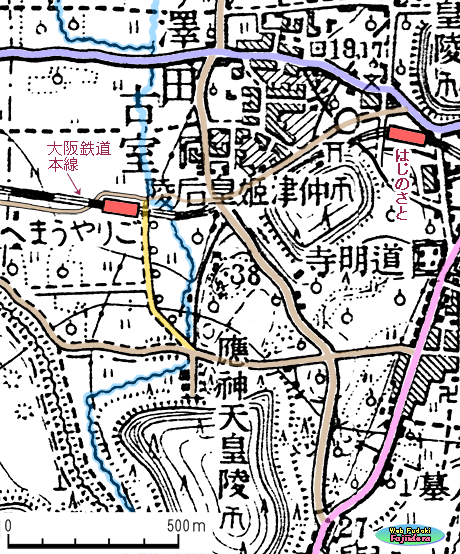

| 御陵参拝の駅-100年近く前の開設 藤井寺市内には2路線の鉄道と3駅があります。鉄道はいずれも 近畿日本鉄道で、南大阪線と道明寺線です。駅は藤井寺駅・土師ノ 里駅・道明寺駅の3駅です。実は、この3駅のほかにも現在の藤井 寺市域には、廃駅となった二つの駅がかつて存在していました。同 時に存在したのは最多4駅です。廃駅の一つが「応神御陵前駅」で す。文字通り応神御陵(おうじんごりょう)(誉田御廟山(こんだごびょうやま)古墳)参 拝のための乗降駅として設けられました。 市内の駅では道明寺駅がもっとも早く、1898(明治31)年3月に開 業しています。この時の鉄道会社は「河陽鉄道」でした。河陽鉄道 は後に「河南鉄道」となり、さらに「大阪鉄道」と改称します。19 22(大正11)年4月には、大阪鉄道によって道明寺-布忍間の路線が 開通され、藤井寺駅が開業しました。翌大正12年4月には、布忍- 大阪天王寺駅(現大阪阿部野橋駅)間が開通します。現在の南大阪線 の古市以北が誕生しました。これで、藤井寺の人々は、1本の電車 で大阪の街まで行けることになったのです。 そして1年後の大正13年6月、藤井寺駅と道明寺駅との間に「土師 ノ里(はじのさと)」と「御陵前(後応神御陵前)」の2駅が開業しました。 この年、大阪天王寺駅は、「大阪阿部野橋」と改名されます。 『大鉄全史』(近畿日本鉄道 1952年)によれば、御陵前駅の開業時 の正式名称は「御陵前停留場」です。土師ノ里駅も停留場でした。 道明寺駅や藤井寺駅は「停車場」です。 応神御陵前駅は、100年ほど前にできた駅でした。この間の詳し い経過については、別ページで紹介していますのでご覧ください。 右の ①図には、応神御陵前駅跡地・応神天皇陵(誉田御廟山古墳) ・土師ノ里駅などの周辺の様子を表してあります。 地図を見ると、土師ノ里と御陵前の駅が同時にこの位置に設けら れたわけが推察見えてきます。そうです。大都市大阪市やその周辺 から応神天皇陵・允恭(いんぎょう)天皇陵・仲姫(なかつひめ)皇后陵という、天 皇・皇后陵を参拝しに来る人々の電車利用を考えたものだったので |

① 応神御陵前駅跡地周辺の地図 | ||

|

|||

| ※印の道路は昭和10年代以降にできたと思われる。 | |||

|

しょう。 もともとこの路線に道明寺駅や藤井寺駅がつくられたのも、菅原道真ゆかりの道明寺天満宮や、西国三十三所第五番札所として知られた 葛井寺(ふじいでら)への参拝客を見込んでのことだったと思われます。つまり、大阪鉄道にとって参詣・観光客は、鉄道利用者としてかなり重要 な存在だったのです。人口の少ない地域だったので、今日ほど通勤・通学利用者の割合が大きくはなかったと思われます。 さらに、そこへ御陵参拝という時代背景が重なってくるわけです。御陵前駅は、1933(昭和8)年4月に「応神御陵前駅」と改名されました。 「御陵前」という駅があちこちにできてきたからです。天皇陵参拝が奨励されるという時代の中でした。 |

|||

|

|||

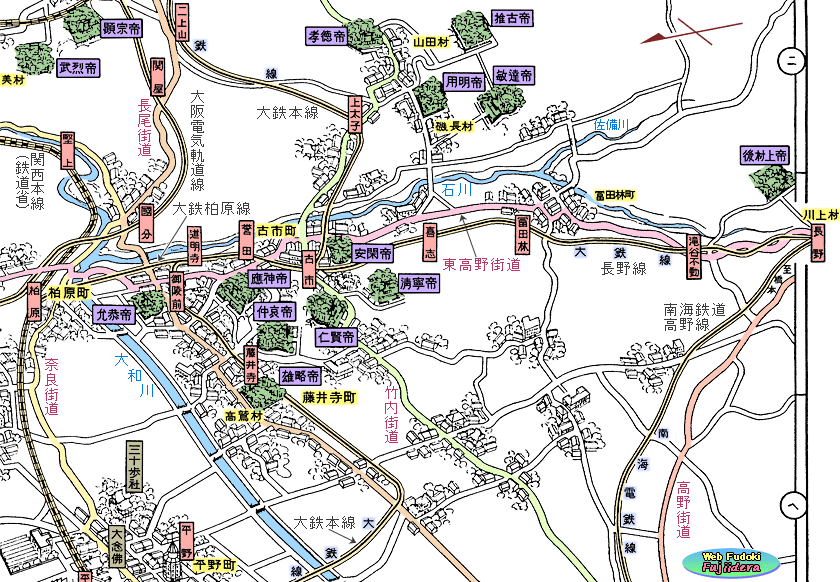

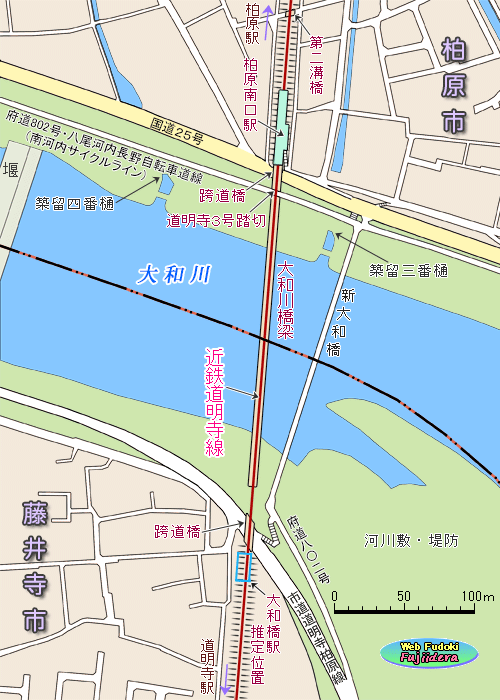

| 皇陵巡拝の時代-皇陵案内イラスト 下の図②は、昭和15年12月30日発行の『皇陵参拝案内圖』というイラスト図の部分図です。「京都大阪奈良神社佛閣.皇紀二千六百年記 念図」という副題が付いており、「作画 戸早哲二郎」とあります。最近もよく見かける鳥瞰絵図で、原画は墨一色の単色刷りです。以前 にどこかのデパートで開催された地図展で復刻版を入手していました。現物は79cm×54cmというけっこうな大きさです。古市古墳群と周辺 の部分を切り出して見やすいように着色加工し、鉄道路線名や街道名・河川名を追加しました。オフセット印刷など無い時代であり、当然 写真植字による文字の貼り込みも無く、図の中の文字もすべて手書き文字です。そのため、同種の名称表示でも文字の大きさが揃っていま せん。当時の現物を複写製版で印刷したものと思われ、文字のつぶれや線のかすれが目立ちました。適宜修正を施しています。道路・鉄道 ・河川の区別がつきやすいように色分けし、天皇陵もわかりやすいように着色しました。 作画者の戸早哲二郎氏は戦前から戦後に活動された画家のようで、雑誌や単行本の挿絵なども手掛けています。また、発行者で京都市の 山下喜與吉氏は、同じ昭和15年に『京都市街圖 學區界町名入』という地図を大黒屋地圖舗から出版しています。 『皇陵参拝案内圖』には当時までのすべての天皇陵が表されており、北は京都・大原や滋賀・琵琶湖南部から、南は奈良・吉野山までの 広い範囲が描かれています。よくぞ1枚にまとめて巧く描けたものと感心させられます。北西から見た鳥瞰図として描かれていますが、1 枚の図に収めるために、遠近比率は無視されており、表示される建物や施設も神社仏閣を中心に表して適宜捨象されています。大阪城や通 天閣はありますが、藤井寺球場などはありません。皇陵の参拝案内と共に、寺社参詣の案内にもなっているイラスト図です。 |

|

| ② 『皇陵参拝案内圖』-京都大阪奈良神社佛閣.皇紀二千六百年記念図- (部分 復刻版) 昭和15(1940)年12月30日発行 発行者・山下喜與吉(京都市中京区河原町通御池角) 作画・戸早哲二郎 線のかすれや文字つぶれなどを修正の上、着色加工。鉄道路線名と街道名・河川名・方位を追加。 |

| 『皇陵参拝案内圖』は滋賀・京都・大阪府・奈良に分布する皇陵を1枚の図に示していますが、この範囲には入らない皇陵が4ヵ所あり ます。それらは表題の下に小さな部分図として載っています。47代・淳仁天皇陵(兵庫県淡路島)、75代・崇徳天皇陵(香川県)、81代・安徳 天皇陵(山口県)、123代・大正天皇多摩御陵(東京都)の4ヵ所ですが、なぜか安徳天皇陵だけはイラストがなく、「安徳帝陵 山口縣下關市 阿彌陀寺町」と文字だけが印刷されています。考えられるのは、安徳天皇陵が下関市の関門海峡に面して存在していることで、陸軍の下関 要塞司令部の掲載許可が下りなかったということです。関門海峡は津軽海峡と並んで日本列島の中では最重要な防衛拠点の一つであり、そ ういう地帯や陸海軍の基地・工廠などは軍事機密として地図に表示することは認められていませんでした。『皇陵参拝案内圖』に描かれた 大阪城の東側は白抜けになっていますが、ここには大規模な大阪陸軍造兵廠(ぞうへいしょう)がありました。淡路島の淳仁天皇陵の図には、「昭和十 五年十月九日由良要塞司令部検閲済」の文字が入っています。淡路島が面する紀淡海峡も重要な防衛拠点ですが、この図には海岸線が無い ので許可されたものと思われます。 藤井寺市域周辺の②図ですが、どの天皇陵も同じ大きさで描かれているのがわかります。実際の大きさに比例させると小さい陵は描くこ とができなくなるからでしょう。私が注目したのは、鉄道路線に軌道敷を示す線が描かれていることでした。普通の地図では見ることのな い表し方です。そのため、一見すると道路との区別がつきにくい部分もありました。着色加工したのもそのためです。 さて、この案内図が発行された昭和15年という年は、副題にもあるように「皇紀2600年記念」の年だというので、大々的に様々な奉賛 行事が催されました。特に、初代天皇・神武天皇が即位した場所とされる奈良県・橿原神宮では、多くの人々が参拝に訪れました。それら に合わせて、皇陵参拝巡りも大いに広がったようです。すでに昭和12年7月には日中戦争(当時支那事変)が始まっており、この頃にはどろ 沼化に踏み込みつつありました。戦意高揚や忠君愛国思想を高めるのに、皇陵参拝や皇紀2600年記念催事はまたとない機会として広く情 宣されたことでしょう。そんな情勢の中で発行された『皇陵参拝案内圖』もけっこう売れたものと思われます。 「応神御陵前駅」の話に戻ります。既述の通り、昭和8年に「御陵前」から「応神御陵前(應神御陵前)」に改称されていたのですが、こ の案内図ではまだ「御陵前」のままになっています。同じ時に改称された「誉田八幡駅」も「誉田」のままです。おそらく、名称の元とし た地図が改称表記されていない版だったのでしょう。出版元が京都の人なので、この地域のことにも疎かったと思われます。 イラストの中央部、藤井寺町(現藤井寺市)や古市町・高鷲村(現羽曳野市)に広がる皇陵群が、「古市古墳群」の主要古墳です。古墳群の 盟主とも言える中心古墳が、巨大前方後円墳の応神天皇陵(誉田御廟山古墳)です。中央上部に見える山田村・磯長(しなが)村(現太子町)の皇陵 群は、磯長谷と呼ばれる地形に分布しており、この場所は別名「王陵の谷」とも呼ばれています。ここには聖徳太子の墓もあります。 ついでに補足しておくと、②図の左上に見える「美村」の文字は、「志都美村」の一部です。武烈天皇陵や顕宗天皇陵がある所で、現在 は関屋駅も含まれる奈良県香芝市となっています。 なお図の中の鉄道路線名の現在の名称は次の通りです。大阪電気軌道線→近畿日本鉄道大阪線、大阪鉄道本線→近畿日本鉄道南大阪線、 大阪鉄道柏原線→近畿日本鉄道道明寺線、南海鉄道高野線→南海電気鉄道高野線、鉄道省関西本線→JR関西本線。図では「南海電鉄線」 の表記がありますが、「南海電鉄(南海電気鉄道)」の名称は戦後になってからのもので、当時は「南海鉄道」でした。表記の誤りか勘違い としか思えません。イラストの内容はもとより、様々な点で時代を反映している絵地図です。翌昭和16年には太平洋戦争が始まります。 |

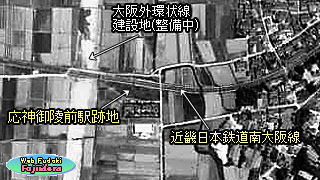

| 駅休止から廃駅へ-戦時中から戦後 太平洋戦争も末期の昭和20年2月には、レールを軍事用資材に転用するため、近鉄南大阪線の尺土-橿原神宮駅間が単線化されるという ことがありました(戦後再複線化)。その前の昭和18年には、大阪鉄道が「関西急行鉄道」と合併しており、さらに、翌19年にはその関西 急行鉄道が戦時国策によって南海鉄道と合併し(戦後再度別会社に分離)、「近畿日本鉄道」となっていました。 そして、昭和20(1945)年6月1日、応神御陵前駅は休止となります。同じ時に、河堀口(こほれぐち)・誉田八幡・橿原神宮西口の各駅と長野線の 旭ヶ岡・富田林西口の各駅なども休止となりました(全部で24駅。河堀口・橿原神宮西口・富田林西口は戦後に再開。)。近鉄社史によれば これらの休止は「運輸調整のため」となっています。他の路線でも、路線の運輸営業休止や運転本数削減などが各地で行われました。 休止と言っても、事実上の廃止の状態となっていましたが、手続きとして正式に廃駅となったのは、なんと、昭和49(1974)年7月20日の ことでした。つまり、それまでも応神御陵前駅は法的手続き上は存在していたのです。正式に廃駅となる前から駅施設は姿を消しており、 ここに在った駅を覚えている人もどんどん少なくなっていきました。駅は跡形もなく消えていったのです。 運輸調整のために戦時休止となった駅の中には、戦後に復活して営業再開した所がいくつもあります。しかし、応神御陵前駅が復活する ことはありませんでした。戦前の皇国史観を背景とする極端な軍国主義が、無謀な戦争で我が国を存亡の危機に立たせたことへの反省や反 発から、皇陵参拝巡りは戦後になって急速に姿を消していきました。応神御陵前駅の役割が再び必要とされる情勢ではなくなったのです。 もともと人家も無く水田の広がる場所にできた駅は、皇陵参拝という主目的を失ったことで忘れられる存在となるしかありませんでした。 下段の写真⑤は戦後19年経った時点ですが、この時ですら応神御陵前駅跡地の周囲には人家は無く、東方に古室地区の昔からの集落が見え るだけです。この辺りの人々は、北東に位置するより利便性の高い土師ノ里駅を利用することで、十分こと足りたのです。 空から見る応神御陵前駅の姿と跡地 応神御陵前駅の実際の姿を写真で見たいと思ったのですが、どうしても見つけることができませんでした。唯一、駅が存在していたこと を確認できる空中写真が写真③です。戦後に駐留米軍が撮影したものですが、昭和22・23年にも撮影しています。当時の藤井寺市域はまだ まだ農地が広がっている田園地帯で、その中に、応神御陵前駅とその横に造られた応神御陵参拝用の道路がはっきりと写っています。線路 の両側に細長いホームの存在が認められます。現在も同じ位置にある3ヵ所の踏切がはっきりとわかります。中央に見える応神御陵前駅横 の踏切は、現在「藤井寺5号踏切(正式名:踏切道 藤井寺第5号)」と呼ばれていますが、これは鉄道開設の後に道路ができたことで設けら れた新しい踏切でした。写真の両端に見える踏切は、もともと村と村をつなでいた街道を鉄道が横切ったことで設置されたものです。 |

|

|

|

| ③ 応神御陵前駅周辺の様子〔1946(昭和21)年6月6日 米軍撮影〕より 応神御陵前駅は休止されていたが、駅施設は写真に写っている。 3ヵ所の踏切の場所は今も変わっていない。 文字入れ等一部加工 |

④ 応神御陵前駅跡地周辺の様子 (GoogleEarth 2023年5月10日)より すっかり市街化しているのがわかる。写真の大水川は、 近年に拡幅改修 された。旧流路は写真③や下の⑨図でわかる。 文字入れ等一部加工 |

| 写真④は最近の様子ですが、すっかり市街化の進んでいることがわかります。車社会になったことで、応神御陵前駅跡周辺の道路も拡幅 改修されたことがわかります。大きく変わったこととして、西名阪自動車道や国道170号ができたこと、大水川が拡幅改修されて流路も少 し変わったことが挙げられます。もちろん、何と言っても農地の多くの市街化が最大の変化でしょう。ちなみに、大水川は写真③や⑤の頃 には、「大乗川」と呼ばれていました。後に拡幅改修されますが、その頃に「大水川」と改名されました。 |

||

| ついでながら、踏切について少し補足しておきます。写真④で、応神御陵前駅跡地の横 に藤井寺5号踏切がありますが、現地に立つ標柱には「踏切道 藤井寺第5号」と正式名 が書かれています。近畿日本鉄道の踏切は、「駅名+番号」で名前が付けられています。 番号は、その駅から下り方向に順に付けられます。従って、5号踏切の一つ先は6号踏切、 一つ前は4号踏切となるはずですが、写真でわかるように5号踏切の前の踏切は、なぜか 「藤井寺3号踏切」です。つまり、「藤井寺4号踏切」は無くて、欠番となっています。 忌み数とされる「4号」を避けたのかと思いきや、他の区間では「4号踏切」がいくらで もあります。廃止で欠番となった所もありますが、写真③でわかるように5号と3号の間 には踏切はなく、在った形跡も見られません。2つの踏切の間は約150mしかありません。 あとからできた5号踏切ですが、今では3ヵ所の中で一番広い踏切となっています。3 号・6号は、昔の道とほとんど変わっておらず、車1台通るのがやっとという道幅です。 6号踏切は普通自動車以上は通行禁止です。現在、藤井寺駅-土師ノ里駅間は踏切が多く 「藤井寺9号」までありますが、4号が欠番なので実数は8ヵ所の踏切が存在しているこ とになります。 写真⑤は、写真③から18年後の様子です。建て前としては、応神御陵前駅はまだ休止状 態なのですが、駅跡地を見ると草地状態になっています。駅施設が撤去された後、ほとん ど放置状態だったと見られます。ちなみに、この写真の年は東京オリンピック開催の年で もありました。大阪外環状線の建設工事が始まり、計画地の整地が進んでいます。 写真⑥は、さらに11年後の様子です。この前年に応神御陵前駅は正式に廃駅となってい います。この頃から国土地理院の空撮写真がカラー化されています。土地利用の形態がわ かりやすくなりました。写真⑤から写真⑥の間には、藤井寺市域でも大きな変化がありま |

|

|

| ⑤ 駅跡地〔1964(昭和39)年5月22日 国土地理院〕より 文字入れ等一部加工 |

||

|

||

| ⑥ 駅跡地〔1975(昭和50)年1月24日 国土地理院〕より 文字入れ等一部加工 |

||

| した。まずは藤井寺市が誕生したことです。昭和41年11月1日のことでした。昭和40年代の中頃には、西名阪道路(現西名阪自動車道)と 大阪外環状線(現国道170号)が相次いで開通しました。この頃の藤井寺市における人口増加は激しく、小・中学校の新設が続きました。 写真⑥を見ると、応神御陵前駅跡地には小規模な建物らしきものが見えます。また、資材置き場のような状況も見られます。近鉄が建設 ・補修工事などの事務所や資材置き場などに使用していたのかも知れません。線路の北側を見ると、昔からあった道路が広くなっているの がわかります。それから40年余り後の様子が写真④です。駅跡北側部分の道路は、現在はさらに広くなっています(写真⑦参照)。 |

||

| 応神御陵前駅の跡は今 かつて応神御陵前駅があった場所には、駅があったことを感じさせるものは現在は何も見当たりません。聞かなければ、ここに駅があっ たことなど想像もできないことでしょう。私自身も、近鉄の歴史や昔の地図を調べるまでは、ここが駅跡であることには全く気づきません でした。かつて新任教師の頃、私はこの場所を校区に抱える小学校に勤務していましたが、駅があったことなどは全く知らず、ただの踏切 という認識しかありませんでした。正式廃止の前でも、駅を感じさせるようなものは何も無かったと思います。 写真⑦で、線路右側のフェンスで囲まれた土地に建物が一棟あります。まさにこの場所が、かつて応神御陵前駅が存在した所です。現在 も近鉄所有地のようで、近鉄不動産の管理地となっています。フェンス内の建物は2018年に完成したもので、以前には別の位置に同じよう な規模の建物がありました(写真④)。線路の左側にも下り線のホームがありました。駅に接して昔からの道がありましたが、駅廃止の後に 道路が拡張整備され、北側の駅跡地はわずかとなりました(写真④)。写真後方に見える山は、左が仲津山古墳(仲姫皇后陵)、右が古室山古 墳です。これらの古墳は国府(こう)台地の上に築かれているため、実質の高さよりも高くそびえているように感じられます。 写真⑦の線路は左にカーブして行き、土師ノ里駅に向かいます。つまり下り方向を見ていますが、写っている電車は上りの大阪阿部野橋 行き列車で、ちょうど藤井寺5号踏切を通過中です。写真⑧は写真⑦の反対方向を見ています。この線路の先が藤井寺駅です。写真右寄り の所に見えますが、線路の上を「近鉄藤井寺跨線橋」で国道170号(大阪外環状線)が越えています。さらにその上を西名阪自動車道が通っ ており、横から見ると二重高架のようです(写真④参照)。 |

|

|

|

| ⑦ 応神御陵前駅の跡地(西より) 2018年10月 線路右側のフェンス内の土地が応神御陵前駅の跡地。路線 開業当時から複線なので、線路の左側にもホームがあった。 |

⑧ 応神御陵前駅の跡地(北東より) 2018(平成30)年10月 写真⑦の反対側から見た様子。駅が誕生したことで、踏切や新しい参拝道路 ができた。踏切は「藤井寺5号踏切」。後方の高架道路は西名阪自動車道。 |

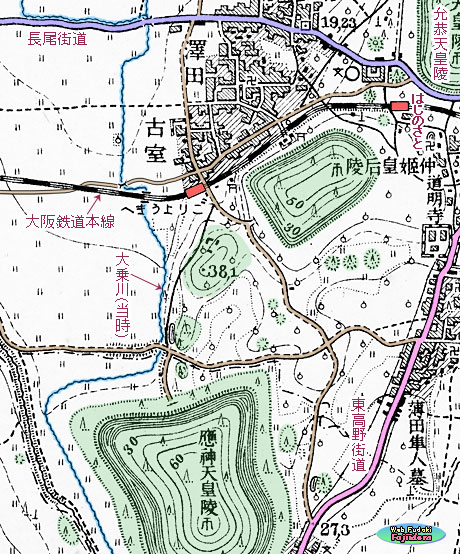

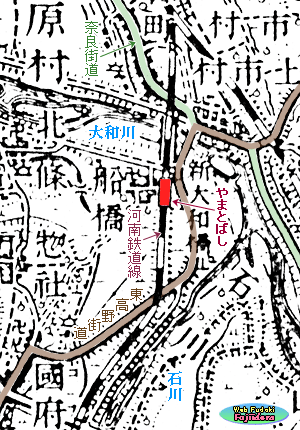

| 御陵前駅は移動した?-地図上の位置が変化 応神御陵前駅の存在を昔の地図で確認しようと思い、手持ちの昔の地図を調べていて、私にとっての新発見がありました。地図によって 「御陵前」駅の表示されている位置が異なっているのです。地図の表示が正しいとすれば、御陵前駅は開設後に移設されていたことになり ます。『大鉄全史』には「御陵前停留場」の移設に関するような既述は見られません。最近の近鉄社史でも見られません。近鉄線の駅の変 遷を扱っている書籍も見ましたが、移設されたような内容はありませんでした。取りあえずは、地図製作元の「大日本帝国陸地測量部」の 権威を信じることにしましょう。 「陸地測量部」とは、戦前に全国土の測量や地形図製作・発行を担っていた官庁ですが、陸軍参謀本部が所管しており、部長も少・中将 の陸軍軍人が就いていました。元々は参謀本部内の一部局でしたが、明治21年に参謀本部長直属の独立官庁として設置されました。全国の 地形や海岸線の状況などは国土防衛上の重要な軍事機密であり、その測量や地図製作は陸軍参謀本部が一手に担ってきたのです。敗戦後、 陸海軍解体によって陸地測量部は消滅し、業務は内務省「地理調査所」に移管されましたが、内務省も解体されて建設省の所管となります。 その後の省庁再編により、国土交通省に所属する現在の「国土地理院」となっています。戦前の陸地測量部発行地図は、現在では一種の歴 史資料となっていますが、俗に「陸測地図」という略称で呼ばれ、研究者などには貴重な資料として重宝されています。 下の⑨図と⑩図が問題の地形図です。⑨図は昭和4年発行、⑩図は昭和7年発行ですが、地図修正のための調査はそれよりも少し前に行 われたはずなので、御陵前駅の移設があったとすれば、昭和3年頃~昭和6年頃の間と推測されます。両図の縮尺には倍半分の違いがある ため、表示の細かさにはかなりの差があります。文字の大きさがかなり違うのもそのためです。 |

|

|

|

| ⑨ 御陵前駅の位置(昭和4年発行地形図) 澤田村から南下する道に接して御陵前駅が描かれている。 『 二万五千分の一地形図「古市」』(昭和4年 陸地測量部発行)より 着色・文字入れ等一部加工 |

⑩ 御陵前駅の位置(昭和7年発行地形図) 大水川の西側に御陵前駅が描かれている。 『五万分の一地形図「大阪東南部」』(昭和7年 陸地測量部発行)より 着色・文字入れ等一部加工 |

| 昭和4年版では、御陵前駅は大字澤田(村)から南下する道に接する位置にあります。ここに踏切が設置されていますが、これが写真④に ある藤井寺6号踏切です。ところが昭和7年版では、御陵前駅は200mほど西へ移動しています。大乗川(だいじょうがわ)の東側にあった駅が、川 の西側に変わっています。そこには新しい参拝道路が造られており、現在の藤井寺5号踏切が設置されています。駅の西方には現在の3号 踏切が見られます。両地図で見られるこれだけの違いは、単なる作図上のミスなどとは考えにくいので、やはり駅の移設があったと考えざ るを得ません。昭和4年版の駅の位置は合理的に説明がつきます。それは、この位置なら仲姫皇后陵や応神天皇陵に向かう道路に最も近 い場所だということです。電車利用客を御陵参拝に誘導するための駅なので、駅をこの位置に設置するのは当然のことです。しかし、昭和 7年版のように、メインの応神陵に向かう新しい参拝道路ができるとなれば、当然それに合わせて駅を設ける方が合理的です。つまり、駅 の移設と新道路建設とは、セットで事業が進められたのではないかと考えられます。 大阪鉄道は昭和8年に駅名を「応神御陵前」と変更していますが、それは、この駅が応神御陵に最も近い駅であることをアピールし、よ り多くの客を応神御陵参拝に呼び込もうという意志の表れでもあったと推測することができます。私の勝手な推測ですが、新しい参拝道路 の建設も大阪鉄道が行ったのではないかと思います。人家も無い水田地帯の中に新しい道路を造ることは、当時の藤井寺町にとって必要な 事業課題ではなかったと考えられるからです。大阪鉄道としても、駅を移設しても応神御陵に行く道がなければ多くの利用客を望むことは できません。踏切から応神御陵に至るこの新設道路は、現在は藤井寺市道「古室御陵前線」に認定されています。 大阪鉄道は前身の河南鉄道時代に、玉手山遊園の利用客誘致のために道明寺駅から石川を渡るための恒久橋として、玉手橋(現登録有形文 化財)を架設したという実績もありました。玉手橋は地域の人々の重要な交通路となっています。 前述の通り御陵前駅の移設が昭和5年前後に行われたようですが、それに先立つ昭和3年5月、大阪鉄道は藤井寺駅南側に「藤井寺球場」 と「藤井寺市教材園」を完成させ営業を開始しています。これらは「藤井寺経営地」事業の一貫として進められましたが、その前年2月に は住宅地の土地分譲も開始されていました。大阪鉄道の経営地事業は数ヵ所で展開されましたが、それらの中でも藤井寺経営地は約10万坪 (約33ha)という最大の面積規模を持つものでした。御陵前駅の移設と新道路建設も、経営地事業の延長線上に位置付けられたのかも知れま せん。 1933(昭和8)年4月1日に駅名が「応神御陵前」となりましたが、上の昭和7年発行地図ではまだ「ごりやうまへ(ごりょうまえ)」となっ ています。この直後に駅名の改称があり、その次の修正版地図からは「おうじんごりょうまえ」で表記されたものと思われます。 ついでに挙げると、昭和4年版では「ごりょうまへ」の仮名表記ですが、こちらの方が現代仮名遣いに近く、おもしろい現象だと思いま す。3年の間隔をおいてなぜ仮名遣いが違うのか、少々興味を引きます。それとも、表記について単にいい加減だったのでしょうか。 |

| 応神御陵前駅をめぐる歩み 応神御陵前駅とその跡地について、その変遷を時系列でまとめておきます。 |

| ◆ 1922(大正11)年 4月19日 大阪鉄道が道明寺-布忍間の旅客輸送営業を開始する。藤井寺・高鷲(たかわし)・河内松原の各駅開業。 ◆ 1923(大正12)年 4月13日 大阪鉄道が布忍-大阪天王寺間の旅客輸送営業を開始する。同時に道明寺-大阪天王寺間が電化。 天美(あまみ)車庫前・矢田・針中野(はりなかの)の各駅開業。10月には道明寺-長野間も電化。 ◆ 1924(大正13)年 6月 1日 大阪鉄道が土師ノ里(はじのさと)・御陵前・恵我之荘(えがのしょう)の各駅(停留場)を新設する。 ◆ 1933(昭和 5)年 頃 御陵前駅が200mほど西へ移設される。応神陵への参拝道路と踏切が新設される。 ◆ 1933(昭和 8)年 4月 1日 大阪鉄道が駅名を変更。駒川 → 今川、天美車庫前 → 河内天美、御陵前 → 應神御陵前、 誉田(こんだ) → 誉田八幡、太子口喜志 → 喜志、学校前 → 富田林西口、廿山(つづやま) → 川西。 ◆ 1943(昭和18)年 2月 1日 大阪鉄道が「関西急行鉄道株式会社」と合併し、大阪鉄道株式会社は解散する。 ◆ 1944(昭和19)年 6月 1日 国策により、関西急行鉄道と南海鉄道が合併し、「近畿日本鉄道株式会社(近鉄)」が誕生する。 ◆ 1945(昭和20)年 6月 1日 近鉄が河堀口(こぼれぐち)・應神御陵前・誉田八幡・橿原神宮西口・旭ヶ岡・富田林西口の各駅を休止する。 (河堀口・橿原神宮西口・富田林西口の各駅は、戦後の昭和21年に順次営業再開。) ◆ 1974(昭和49)年 7月20日 近鉄が応神御陵前・誉田八幡・旭ヶ岡・屯鶴峰(どんづるぼう 臨時駅)の各駅を廃止する。 |

| ◆◆◆ 大和橋駅跡地(推定地) ◆◆◆ | ||

| 蒸気動車用の駅-短いホーム 藤井寺市域にあったもう一つの廃駅が道明寺線の「大和橋駅」 です。駅が開設された当時はまだ道明寺線などという路線名はな く、柏原-長野(現河内長野)間の1本の「河南鉄道」でした。 1911(明治44)年11月12日(『大鉄全史』では6月1日)に大和橋駅は 開業していますが、同日に誉田・汐ノ宮の各駅も開業しています。 さらに、8月1日には西浦・宮ノ前・川西の3駅も開業しました。6 駅はすべて「停留場」で、大和橋駅も正式名称は「大和橋停留場」 です。この年に6駅も誕生したのには訳があります。 河南鉄道はその2年前の明治42年、柏原-長野間で「蒸気自動 客車(蒸気動車)」の使用を開始しました。これにより、2時間毎 の運行を1時間毎に増発することができました。蒸気動車とは、 蒸気機関が付いていて、単独で走行ができる客車車両です。現在 多く利用されているディーゼルカーと同じイメージです。それま では蒸気機関車が数両の客車を引いて走っていましたが、乗客が 少ない時間帯には効率の悪い運行形態だったのです。 蒸気動車は1両で運行するので、短いホームでも乗降が可能で した。そこで、比較的駅間の長い区間にホームの短い新駅を増設 し、利用者の利便を図ることで利用客の増加を企図したのです。 新設の6駅は「蒸気動車専用の短ホーム駅」として開業しました。 |

|

|

kintetsu/daitetsu-rekishi/jokidosha2952-2.jpg) |

||

| ⑪ 河南鉄道の蒸気自動客車 (明治42年4月17日~)※ (松永白洲記念館所蔵) 色調補正して周囲をカット ※『近畿日本鉄道 100年のあゆみ』では「明治41年4月から」 |

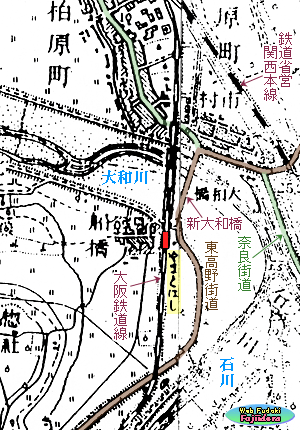

⑫ 道明寺線大和川橋梁・新大和橋周辺の地図 「大和橋駅」は大和川橋梁の南端から約40mの位置にあったと推定 されている。廃止と同時に開業したのが北岸の「柏原南口駅」である。 |

|

| ⑫図で大和橋駅があったと推定される位置を示しています。実際のホームの長さは15m程度だったようですが、地図では少し大きめに表 示してあります。大和橋駅のホームの規模を知る手掛かりとなる資料があります。 藤井寺市船橋町にある「松永白洲記念館」のサイトに、河陽・河南鉄道に関する松永長三郎氏資料が掲載されていますが、その中に明治 44(1911)年6月作成『自動客車停留場新設の件』という許可願いの文書があります。「自動客車(蒸気動車)運転に伴い自動客車専用の六停留 場を新設する為の許可願い」というものですが、要するに蒸気動車専用の停留場(駅)6ヵ所を新たに開設するということです。大和橋駅も この時に設置されました。この新設された蒸気動車専用停留場の規格が許可願い資料に載っています。 『乗降場幅員は7呎(2m13cm3.6㎜)以上 軌高より1呎6吋(45cm7.2㎜)以上 長さは各50呎(15m24cm)にして其の一端に4分の1より急 な勾配を附けるものとする。(以下略)』とあり、許可願いの回答も同じ規格内容になっています。これによれば、乗降場(プラットホーム) は幅7フィート(約2.13m)、長さ50フィート(15.24m)はあったことがわかります。大和橋駅もこの規格で造られたと思われます。 大阪進出と電化 明治44年に新設された6駅のうち、現在も営業しているのは汐ノ宮と川西の2駅だけです。1920(大正9)年4月には、西浦・宮ノ前・川西 の3駅が廃止されました(後に川西駅は復活)。思ったほどの利用客がなかったものと思われます。大和橋駅と誉田駅は生き延びますが、や がて大和橋駅にも廃止の時がやって来ます。 1919(大正8)年3月、河南鉄道株式会社は「大阪鉄道株式会社」に社名を変更しました。その大阪鉄道は、道明寺駅から分岐する新線で大 阪府天王寺への進出を計画します。1922(大正11)年 4月、まず道明寺-布忍間を開業し、旅客輸送営業を始めました。1年後の翌大正12年 4月には布忍-大阪天王寺(後大阪府阿部野橋)間を開業して旅客輸送営業を始め、同時に道明寺-大阪天王寺間が電化されました。また、 同年10月には道明寺-長野間も電化されています。これにより、大阪天王寺-長野間はすべて電車運行ができるようになりました。新しい 大鉄電車本線の誕生です。 こうなると、残った非電化区間は道明寺-柏原間のみとなりました。かつて最初に河陽鉄道の列車が走った区間です。道明寺-柏原間は 翌大正13年6月1日に電車輸送営業を開始しています。これで大阪鉄道の全線電化が実現しました。以後、大阪鉄道は「大鉄電車」という呼 称を前面に出して使用して行きます。この1924(大正13)年6月1日に大和橋駅は廃止されました。同時に、柏原南口駅が開業した日でもあり ます。また、既述のように御陵前駅が開業した日でもありました。大和橋駅は『大鉄全史』によれば、開業も廃止も6月1日で、ぴったり 13年間の営業でした。 ※ 大和橋駅の正式名称は「大和橋停留場」であるが、『大鉄全史』の「年譜」の既述の中には「船橋停留場」の表記も見られる。 同じ『大鉄全史』の「停車場並びに停留場」の表では「大和橋停留場」の表記で一貫している。 |

||

| 大和橋駅の廃止と柏原南口駅の開業 大和橋駅が廃止となった直接の契機は道明寺線(当時柏原線)の電化でしたが、 大和橋駅廃止と入れ替わりに「柏原南口駅(停留場)」が開業しているので、実 質的には駅の移設と考えられます。松永長三郎氏資料からもそれがうかがえま す。駅の位置が大和川の南から北側に移動したことにより、駅の間隔が大変ア ンバランスなものとなりました。それを承知の上で敢えて駅位置を変更しのは やはり利用客の分布の状況だったと思われます。 明治22年に今のJR関西本線(当時大阪鉄道〈1次〉)が湊町-柏原間を開業しま したが、この路線は今の柏原市から八尾市にかけては旧大和川の川跡の土地を 利用して敷設されました。鉄道が通ったことで、この川跡地にはやがて工場が できていきました。増えてきた通勤者や沿線の新住民にとっては、大和川の北 側に駅のある方が都合良かったことでしょう。鉄道利用者の実態に合わせた結 果、アンバランスでも今の位置に駅を造る必要性の方が高かったと思われます。 河陽鉄道開業当時の旧柏原村は、人口増加を経ていち早く1915(大正4)年に 町制を施行しています。大和橋駅のあった道明寺村が町制を施行するのは、ず っと後の1951(昭和26)年のことでした。 |

|

|

| ⑬ 道明寺線と跨道橋下の堤防道路(南東より) 跨道橋のすぐ左側辺りに「大和橋駅」があったと推定 される。左側フェンスの内側は大阪広域水道企業団船橋 浄水場の敷地。 2018(平成30)年10月 |

||

| 大和橋駅の場所は今 写真⑬は、大和橋駅があった辺りの今の様子を南東側の堤 防上から見たものです。アンダーパスのように見えている車 の通っている部分は、元々のこの辺りの地面です。上を走っ ている道明寺線は右側にある大和川鉄橋を渡るために堤防の 高さまで上がってきているのです。ずっと以前は道路が堤防 の一部に掛かる位置にあり、この跨道橋のガードの幅が狭く 高さも低いものでした。また、自動車の対向ができないため 交互通行用の信号がありました。近年になって跨道橋が架け 替えられ、その時に道路も堤防下に移設されて拡幅されまし た。大型トラックも通行可能となり、通行量は一気に増えま した。 写真左端の桜の木と跨道橋の間辺りが大和橋駅の在った場 所と推定されます。集落は線路の向こう側なのでホームも線 路の西側にあったと思われます。軌道敷の位置は集落のある |

|

|

| ⑭ 大和川橋梁と大和橋駅跡地の周辺の様子(西より) 〔GoogleEarth3D画 2023(令和5)年5月10日〕より 写真⑬の向きとは反対側になる。 文字入れ等一部加工 |

||

| 土地よりはかなり高いので、現在の柏原南口駅のように長い階段でホームの高さまで上がるようになっていたと考えられます。それらの駅 の痕跡を感じさせるものは、現在は何もありません。何しろ、駅の廃止からすでに100年の時が経っていますから。 |

||

| 大和橋駅をめぐる歩み 大和橋駅に関わる経過について、その概略を時系列でまとめておきます。 |

||

| ◆ 1898(明治31)年 3月24日 「河陽鉄道」が柏原-古市(ふるいち)間を開業する。現在の道明寺線が誕生する(現在の近鉄全線の中で 最古の営業路線)。 ◆ 1898(明治31)年 4月14日 河陽鉄道が古市-富田林(とんだばやし)間を延伸開業する。 ◆ 1899(明治32)年 5月11日 「河南鉄道株式会社」が設立され、河陽鉄道の事業を譲り受けて営業を開始する。河陽鉄道は解散。 ◆ 1902(明治35)年12月12日 河南鉄道が長野まで延伸開業する。高野鉄道(現南海高野線)への接続が実現。現長野線の完成。 ◆ 1909(明治42)年 4月17日 河南鉄道が柏原-長野間で蒸気自動客車(蒸気動車)の使用を開始する。 ◆ 1911(明治44)年 6月 1日 河南鉄道が道明寺-柏原間の大和川南岸に大和橋停留場(大和橋駅)を新設する。 ◆ 1919(大正 8)年 3月 8日 河南鉄道が社名を「大阪鉄道株式会社(2代目)」に変更する。 ◆ 1923(大正12)年 4月13日 大阪鉄道が道明寺-大阪天王寺間の全通営業を開始する。同時に道明寺-大阪天王寺間が電化。 ◆ 1923(大正12)年10月16日 大阪鉄道が道明寺-長野間の電車による営業を開始する。大阪天王寺-長野間が全線電化。 ◆ 1924(大正13)年 6月 1日 大阪鉄道が道明寺-柏原間の電車輸送営業を開始する。大阪鉄道の全線電化が完了。 同時に大和橋停留場(大和橋駅)を廃止し、大和川北岸に柏原南口停留場(駅)を新設する。 (同日、土師ノ里(はじのさと)・御陵前・恵我之荘(えがのしょう)の各駅も新設。) |

| 地図で見る大和橋駅 100年前に消えた大和橋駅の姿を示す写真は全く見当たりませんでした。無理もありません。昭和時代にもなっていない時期で、一般市 民の間では写真撮影がまだ現在のように広まっていない時代でしたから。私が目にすることができる書物などでは見つかりませんでした。 それならせめて地図の中ででも存在を確かめようと、これまた昔の地図を探ってみました。 |

||||

| ⑮図・⑯図の2種類の地図で「大和橋駅」を見 つけました。 ⑮図は明治41年測図・大正3年部分修正の1/5 万陸測地図「大阪東南部」の部分図です。位置が わかりやすいように駅と東高野街道・奈良街道(現 国道25号)に着色しました。大和川に架かる「新大和 橋」の名前は見えますが、「大和橋停留場」もし くは「やまとばし」の文字は入っていません。し かし、位置からしてまぎれもなく大和橋駅に間違 いありません。この頃はまだ河南鉄道の時代です。 ⑯図は同じく明治41年の測図で、大正10年・11 年部分修正の1/2万5千陸測地図「古市」の部分 図です。この図は『藤井寺市史 第十巻 史料編八 上』(1991年)に掲載されていたものです。大正10年 修正版と11年修正版をつなぎ合わせたものと思わ れます。ちょうど新大和橋の所につなぎ目があり ますが、若干のズレが見られます。この地図の時 期には大阪鉄道に社名が変わっていました。 違っている橋の名前 ⑯図には「やまとばし」の駅名がちゃんとあり ます。ところが、橋の名前も「大和橋」になって いるのです。どうしたことでしょうか。別ページ |

|

|

||

| ⑮ 大和橋駅周辺地図(大正3年頃) 明治41年測図・大正3年部分修正・5万分の1「大阪 東南部」(陸地測量部)より 着色・文字入れ加工 |

⑯ 大和橋駅周辺地図(大正10年頃) 明治41年測図・大正10,11年部分修正・2万5千分 の1「古市」(陸地測量部)より 着色・文字入れ加工 |

|||

| で紹介する通り、この橋はできた時から「新大和橋」であって、この橋が「大和橋」と呼ばれることはあり得ないことです。既に200年以 上前から「大和橋」は別に存在していたわけですから。 「御陵前駅」のところでも見られたように、陸測地図にしばしば見られる表記の揺らぎなのでしょうか。しかし、仮名遣いなどと違って 固有名称が異なっているというのは困ったものです。駅名が「やまとばし」なので、作図担当者が橋の名も「大和橋」だと思い込んだので しょうか。この当時の地図の作図では、地図上の文字もすべて手書きでした(戦後も写真植字が登場するまでは続いた)。それにしても、そ れより前に発行された地図と違う名称を誤記するとは、「部分修正」どころか、「部分改悪」でしかありません。 振り返って見ると、そもそも河南鉄道はなぜ駅名(停留場名)を「大和橋」としたのでしょうか。そこにも問題があったと私には思われま す。「大和橋」という橋は別の場所に江戸時代から存在していました。大和川の河口に近い紀州街道で江戸時代に架けられた橋です。一方、 明治になってから架けられたのが「新大和橋」です。二つの橋は直線距離で13kmも離れているいるのです。 橋の名称が明らかに違うのに、敢えて「大和橋」の名を付けたことが不思議でなりません。経過のわかる史料は今までのところ見当たり ませんでした。私が思いつく理由は、①「新大和橋駅」では口で発音する文字数が多くて語呂が悪い、②「新大和橋駅」だと別に元の「大 和橋駅」がある(あった)という誤解を生みやすい、というぐらいです。だからと言って別の橋の名前を使うというのは、やはり問題だと言 わざるを得ません。東西に直接行き来する鉄道もないので間違えることもなかろう、というような思惑だったのでしょうか。 なお、⑮図と⑯図では文字の大きさが違っており、地図表示の細かさがかなり異なりますが、これは「御陵前駅」の地図の例と全く同じ で、縮尺に倍半分の差があるためです。単純に言えば、⑯図の方が2倍の細かさで表すことができるという理屈です。 |

||||