| ◆◆◆◆ 藤井寺インターチェンジ ◆◆◆◆ |

| (ふじいでらインターチェンジ) 〒583-0033 藤井寺市小山9-3-1 TEL:072-955-9581 〈西日本高速道路関西支社阪奈高速道路事務所〉 近畿日本鉄道南大阪線・藤井寺駅より北東へ約1.1km 徒歩約17分(IC入口まで) 〃 ・土師ノ里駅より北東へ約1.2km 徒歩約18分(IC入口まで) 府道12号堺大和高田線・藤井寺IC前交差点(国道170号沢田交差点から西へ約200m)北側に入口 開業 1969(昭和44)年3月21日(この日に西名阪道路が開通) |

|

|

|

| ① 藤井寺インターチェンジ入口の様子(南より) 右側の車列は、出口から接続道路の府道12号へ出る車。 2015(平成27)年10月 |

② インターチェンジ入口ゲートの様子(南より) 下り天理・名古屋方面3、上り大阪方面2の5つのゲートがある。 2015(平成27)年10月 |

|

| 西名阪自動車道の第1番IC 西名阪自動車道は大阪松原市の松原ジャンクション(JCT)を起点として、奈良県天理市の天理インターチェンジ(IC)までの27.2kmをつ なぐ西日本高速道路の高速道路で、藤井寺市内を北西から南東にかけて斜めに通り抜けています。藤井寺ICは松原JCTから3.1kmの位 置にある、IC番号が1番のインターチェンジです。 接続道路は府道12号・堺大和高田線で、大阪湾岸の堺市と奈良盆地南部を東西に結ぶ主要地方道です。ICの出入口として、府道に「藤 井寺IC前交差点」という大きな交差点が設けられました。ICから府道を200mほど東に進むと、南北に通る国道170号(大阪外環状線) と交差する沢田交差点があります。その間の200mの府道は、インターチェンジと幹線道路の国道をつなぐ重要な連絡道路です(写真③)。 このことから、藤井寺インターチェンジは東西にも南北にも各方面と連絡しやすい位置にインターチェンジが設けられているとわかりま す。これにより藤井寺市は、昭和40年代から急増した自動車交通の中で、その位置が中継地点として重要な役割を持つことになります。 藤井寺インターチェンジは、西名阪自動車道(当初は西名阪道路)の開通に合わせて、1969(昭和44)年3月21日に供用が開始されました。府 道から進入すると松原・大阪方面と天理・名古屋方面に入口が分かれますが、地図感覚では西側(左側)だと思っている大阪方面が東側(右側) の入口で、逆になっています。進入路の設計の都合でそうなったのでしょうが、開通からしばらくの間は、間違えて進入する車がけっこう ありました。その後、行き先表示も大きく目立つように変えられ、大きな路面標示がいくつも書かれています。 高速道路管理の基地-阪奈高速道路事務所 インターチェンジの敷地内には、西日本高速道路関西支社の「阪奈高速道路事務所」があり、大阪府南部にある西日本高速道路関西支社 所管の高速道路の維持管理や料金サービスの業務を担当しています。また、「大阪府警高速道路交通警察隊西名阪藤井寺分駐所」も置かれて います。阪奈高速道路事務所が管轄する高速道路・有料道路は次の通りです。 ◆近畿自動車道(長原IC~松原IC) ◆西名阪自動車道(松原JCT~天理IC) ◆阪和自動車道(松原IC~泉佐野JCT) ◆南阪奈道路(美原JCT~葛城IC) ◆関西空港自動車道(泉佐野JCT~りんくうJCT) ◆関西国際空港連絡橋(りんくうJCT~関西国際空港IC) ◆堺泉北道路(堺JCT~取石IC) これらを見ると、大阪府にある西日本高速道路(NEXCO西日本)の高速道路の内、大和川以南の地域がすべて対象となっていることがわかり ます。藤井寺ICにある阪奈高速道路事務所は、大阪府南半分の高速道路管理の一大拠点なのです。ちなみに、大阪府の北側半分を管轄し ているのは、名神高速道路・近畿自動車道の吹田IC内に置かれた「大阪高速道路事務所」です。 |

|

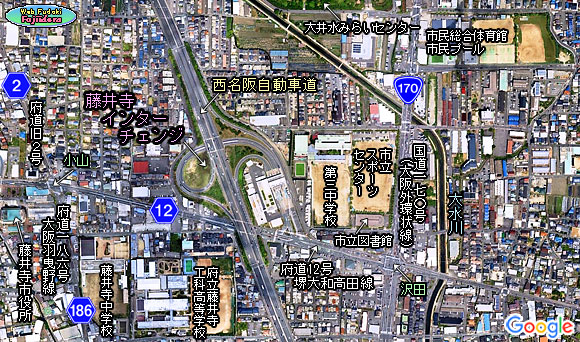

③ 真上から見た藤井寺インターチェンジ 〔GoogleEarth 2023(令和5)年5月10日〕より この地域は、藤井寺市の中央部であり、幹線道路が近接・ 交差する交通の中心部でもある。 学校やスポーツ施設、図書館など、公共施設の多い地域と なっている。 文字入れ等一部加工 |

| 幹線道路と地域の変貌 藤井寺インターチェンジのある場所は、藤井寺市域の ちょうど中央部に当たります。同じ時期にすぐ近くに大 阪外環状線が開通したこともあって、この一帯は大きな 変貌を遂げました。 この一帯は、昔から水田の広がる藤井寺市域では中心 的な田園地帯でしたが、インターチェンジや外環状線が できたことをきっかけに、たちまち周辺の様子は大きな 変化を始めていきました。 |

|

|

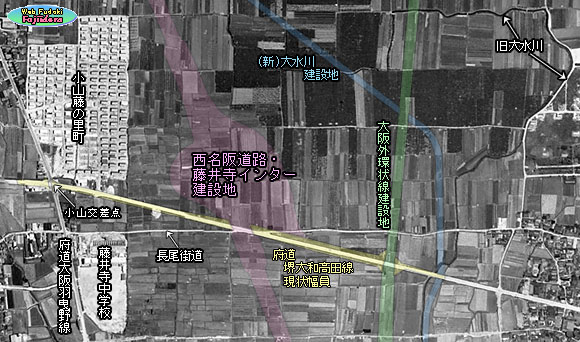

左の写真④は、藤井寺インターチェンジや外環状線の 建設が始まる数年前の様子です。まだ、大型公共工事の 開始をうかがわせるものは何も見られません。透明色で 着色している部分が、後にインターチェンジや道路が建 設される場所を示しています。広々とした田園地帯の真 ん中に2本の大きな道路が同時に建設されていくことに なりました。 |

|

④ 1961(昭和36)年の様子 〔1961(昭和36)年5月30日 国土地理院〕より インターチェンジができるまでは、この地域一帯は水田 の広がる田園地帯であった。昭和30年代になって新たにで きたのは小山藤の里町の住宅地と藤井寺中学校(新築移転)、 そして、府道堺大和高田線の長尾街道との交差部分から東 側ぐらいである。 色付けした部分が、昭和40年代に建設された道路や川の 位置である。 文字入れ等一部加工 |

|

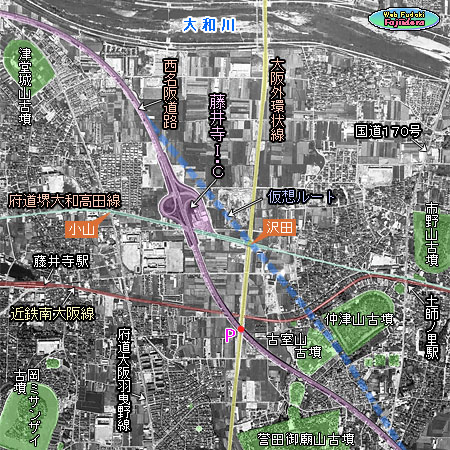

| なぜ府道に接続?-新しい幹線道路もできるのに‥‥ 上記で紹介したように、藤井寺インターチェンジは府道12号・堺大和高 田線を接続道路として設置されました。写真⑤は、西名阪道路開通の2年 余り後に撮影されたものです。約9ヵ月遅れで開通した大阪外環状線も写 っています。この写真に見える幹線道路の関係を見ていると、一つの疑問 が湧いてきます。「藤井寺インターチェンジは、なぜ新しい幹線道路の大 阪外環状線に接続するように造られなかったのか。」という疑問です。 もともと、西名阪道路と大阪外環状線は、1970年の日本万国博覧会開催 に備えて進められた幹線道路網整備計画の構成の一部に位置付けられるも のでした。建設工事もほぼ同時期に並行的に進められ、藤井寺市域での開 通時期も9ヵ月ほどしかずれていません。言わば、セットで造られた新し い幹線道路でもあります。だとすれば、インターチェンジは国道並みの規 模である外環状線に直接接続させてもよかったのでは、と思うのです。 写真⑤のP地点が西名阪道路と大阪外環状線の交差部分です。この位置 にインターチェンジを設置することはできなかったのでしょうか。結論を 言えば、答えは「No!」です。 写真でわかるように、P地点のすぐ北側には近鉄南大阪線が通っていま す。この場所では鉄道と新しい幹線道路、さらには高速道路と、三つの交 通ラインが交差するのです。外環状線のような幹線道路では踏切は造らず 当然立体交差となります。もちろん高速道路は鉄道も他の道路も高架で越 える立体交差です。そのため、この場所では二重立体交差が必要となりま した。外環状線が鉄道を跨線橋でまたぎ、さらにその上を高速道路が通る ことになりました。そのため、この位置にインターチェンジを設置するこ とには困難がありました。 |

|

|

| ⑤ 藤井寺インターチェンジ周辺の道路関係 〔1971(昭和46)年5月9日 国土地理院〕より 着色・文字入れ等一部加工 藤井寺インターチェンジ開業から2年余り後の様子。写真にある 道路の名称は当時のもの。 |

||

| P地点でのインターチェンジ建設は困難か 二重立体交差で外環状線を越えるために、西名阪道路の路面は地面からかなりの高さで造られることになります。藤井寺市サイトの『藤 井寺市現況図』に表示された地点標高から概算してみました。外環状線・跨線橋の路面の地上高は約8m弱です。それを越えるP地点の西 名阪道路の路面の地上高は約14mもあります。近くで見ると見上げるほどの高さです(写真⑥)。ちなみに、藤井寺インターチェンジ前を 通る府道堺大和高田線の上を通過する西名阪道路の路面地上高は約6.4mです。P地点の高さがいかに高いのかがわかります。 |

||

| 鉄道と交差する場所にインターチェンジを造るというだけでも、構造が複雑になり、 建設する上での課題が多くなりそうなことは容易に想像できますが、それに加えてP地 点には、この“高さ”の問題があります。 ループ(周回)式の藤井寺I.Cでは、府道と接続する進出入路として周回道路が造られ ていますが、これらは路面の勾配(こうばい)が一定範囲内になるように設計されます。自動車 の登坂や制動の能力、積み荷への影響、降雨・降雪時のスリップの問題などを考慮して 勾配が決められますが、それによって進出入路の長さも決まります。また、周回道路の 回転半径も、大型自動車が安全に通行できることを前提にして決められます。そうやっ てインターチェンジ全体の形や規模が決まりますが、通過する高速道路の高さが高くな ればインターチェンジの規模は変わってきます。進出入路である周回道路の勾配は変え られないので、周回道路の長さを長くする必要があります。そうなると、ループ状や円 弧状の周回道路の回転半径を大きくすることになり、当然、インターチェンジ全体の規 模は通常の高さの高速道路よりもかなり大きいものとなります。 |

koutsu/2)douro/2)kokudo170/kosenkyo9436-2015.10.16.jpg) |

|

| ⑥ 西名阪自動車道と大阪外環状線の立体交差 (南より) 2015(平成27)年10月 二重立体交差のため、P地点の高速道路の路面の 位置はかなり高い。 |

||

| 府道に接続するインターチェンジに P地点に通常よりも規模の大きいインターチェンジを造る場合、どのような問題が加わってくるのか考えてみました。 ①インターチェンジの規模が大きくなる。→より多くの面積の用地が必要となり、用地買収の費用と手間が増える。→建設費全体が増える。 ②二重立体交差であるため構造が複雑になる。→設計や建設の費用が増える。→高さがあるため電波障害や日照妨害などが起きやすい。 ③P地点に建設資材や建設機械を搬入するための道路が無い。→外環状線はまだ無く、仮設道路などが必要となる。 ④①②のことから、より長い建設期間を必要とする。→予定の開設時期に間に合わせるのが困難となる。 などが考えられます。 以上の考察には、巨大建造物ができた時の景観の問題や周辺地域の居住者が感じる圧迫感などの情緒的・心理的問題などは含めていない ので、①~④のほかにもいくつかの課題はありそうに思います。 このような問題を考えると、P地点にインターチェンジを建設するには、現実的には高いハードルのあることがわかります。特に、予定 されている開通時期から逆算される工事期間の問題は、最も大きな足かせになったのではないでしょうか。 幸いにも、西名阪道路は府道堺大和高田線とも交差するという条件がありました。ここにインターチェンジを接続させて、外環状線とは 府道を連絡道路として利用することが可能です。インターチェンジを建設する土地は十分にあり、しかも農地ばかりなので買収も進めやす い場所です。こうして、この場所での建設が選択され完成されたのが現在のインターチェンジです。府道で連絡道路となった部分は、それ までの3倍ぐらい広い道路に拡幅整備されました。インターチェンジに出入りする車両の増加に備えて合計4車線に、さらに1980年代には 合計6車線にまで車線が増設されました。後に国道となった外環状線にも劣らぬ規模の道路に変わりました。 他のルートの可能性はなかったのか? ひるがえって、西名阪道路が別の位置で外環状線と交差するルートの可能性は無かったのか、それを考えてみました。写真⑤の中に私が 勝手に想定した西名阪道路の別の仮想ルートを入れています。高速道路が藤井寺市の中央部を通り抜ける場合、考えられる別のルートとし てはこれしか無いだろうと思われるもので、大和川の南側辺りからほぼ直線的に市域の中央部を通り抜けて行くルートです。 写真に透明青色の点線で表示したのが私が考えた仮想ルートです。高速道路が藤井寺市域を通り抜ける場合、二つの大原則があると思い ます。①古墳を避ける。②集落部分の通過を最小限にする。①では、天皇・皇后陵に治定されている大型古墳を避けるのは勿論のこと、国 史跡に指定されている小古墳なども破壊しないで済むことが求められます。②は、居住者の立場では当然避けたいことであり、対象となる 住宅などが増えれば、買収交渉や立ち退き移転補償に多くの時間と費用が必要になることは必定です。そう考えると、想定できる仮想ルー トはこの青色のルートに限られると思います。このルートなら、古墳を避けつつ集落の通過もそんなに多くなくて済みそうです。しかも、 P地点のような二重立体交差の問題も無く、沢田交差点を通過するので、ここにインターチェンジを設置すれば外環状線と府道の両方に接 続させることができます。 ところが、一見良さそうに思えるこの仮想ルートにも、いくつかの大きな問題が考えられます。実現は極めて困難なことでしょう。 ①古墳そのものは避けられているものの、仲津山古墳(仲津姫命陵)と古室山古墳の間を通る部分に問題がある。仲津姫命陵の拝所や古室八 幡神社の上を高架が覆うことになる。②この部分は仲津山古墳と古室山古墳の周堤だった場所で、高架の橋脚を建てる工事で地下の遺構が 破壊されてしまう。③集落部分の通過は多くはないが、現行のルートよりも多くなる。旧古室村や旧道明寺村の昔からの集落の一部が立ち 退きを迫られる。④沢田交差点は平面交差であるが、外環状線と府道の両方に接続するインターチェンジにすると構造が複雑になり、費用 と工事期間が増える。などの問題が考えられます。私は、①と②の問題が大きなネックになると思いました。 ルートの設定が優先されたか 結局のところ、ルートの選択が最も優先されたのではないかと思われます。現行ルートが少し南西側にカーブしているのは、古墳を避け るルートを古室山古墳と大鳥塚古墳の間に設定するためだったのでしょう。赤面山古墳の半分ほどが高架の下になりますが、保存は可能で した。古墳・遺跡については仮想ルートの場合よりも影響は小さくて済みそうです。集落については、古室山古墳の南側で通過しますが、 この部分は大阪府営住宅なので民有地の一般住宅の場合よりは移転補償などの問題は処理しやすくなります。 ルートを優先して設定した結果、P地点が二重立体交差となり、インターチェンジを外環状線に接続する方式は採れなくなったと考えら れます。つまり、このルートを設定するということは、インターチェンジは府道に接続するしかない、ということなのです。工期の長さも このルートでの建設が最も短期で済むように思われます。ちなみに、藤井寺インターチェンジでは、周回道路のすべてとここを通過する高 速道路本線の南北約500m部分には橋脚がありません。これらの部分は盛り土によって高さが造られています。詳しい技術的な理由はわか りませんが、これも工期短縮のために採られた工法なのかも知れません。 諸条件を勘案し、より重要なことを優先して決定されたのが、現在の西名阪自動車道のルートと藤井寺インターチェンジの位置なのだと 思います。写真⑤を見ると、古墳の多い藤井寺市域の“真ん中を通り抜ける”という大きな課題に対して、実にうまくルートが選択されて いることがわかります。古墳を避けつつ、住宅地への影響も最小限になるようルートは設定されています。やはり、インターチェンジの設 置位置は最優先ではなかったと思われます。府道堺大和高田線があったことで、インターチェンジの位置よりもルート設定の方を優先しや すくなったのではないでしょうか。 |

||

| 地域変貌の先がけに 2本の新しい幹線道路の開通によってまず変化を見せたのは、自動車の通行量です。藤井寺市自体を出発地や目的地とする自動車の通行 量はそう変わらないでしょうが、インターチェンジに出入りして藤井寺市を経由する自動車はどんどん増えていきました。外環状線もイン ターチェンジが近くで接続する幹線道路として、たちまち通行量を増加させました。府道堺大和高田線の連絡道路となった部分は、数年後 には再び拡幅工事が行われ、インターチェンジ出入り口での渋滞が緩和されました。③の写真で、府道のこの部分だけがずいぶん広くなっ ている様子がわかります。 幹線道路ができて通行量が増加すると、今度はその利用者を対象として商業施設が沿線に登場してきます。下の写真⑧は、インターチェ ンジ開業から8,9年ほど後の様子ですが、すでに出入口周辺にはいろいろな建物が並んでいます。そのほとんどは一般住宅ではありません。 インターチェンジの北側(左)には新しい住宅地ができ始めていました。 開通から54年ほど経った近年の様子が写真⑦です。写真④と比べてみると、あまりの違いに驚かされます。写真⑦と⑧の45年間の変化 にも大きなものがあります。インターチェンジ周辺に広がっていた農地はことごとく姿を消し、公共施設や学校、そして住宅や商業施設に 変わっています。インターチェンジ内の施設自体にも変化が見られます。入口ゲートの位置が北寄りに移設されているのがわかります。進 入待ちの車列が府道にまで続くことを防ぐためでしょう。また、ゲート以外の施設建物もほとんど建て替えられていることがわかります。 あれだけ広がっていた周辺の田畑も、現在ではほんの一部に残るだけとなりました。その変化は写真③と④の比較で歴然としています。 藤井寺インターチェンジの開業と大阪外環状線の開通は、地域変貌のまさに先がけとなる大きな転換点でもあったのです。 |

|

|

|

| ⑦ 藤井寺インターチェンジと周辺の様子(北西より) 〔GoogleEarth3D画 2023(令和5)年5月10日〕より 文字入れ等一部加工 |

⑧ 1978(昭和53)年頃の様子(北西より) 『カメラ風土記ふじいでら』(藤井寺ライオンズクラブ 1979年)より 文字入れ等一部加工 |

| 西名阪自動車道 西名阪自動車道は、1969(昭和44)年3月21日、当時の日本道路公団管理の「一般有料道路西名阪道路(一般国道25号)」として、旧松原I.C (現松原JCT)-天理I.C間が開通しました。1年後の1970年3月15日には、大阪府吹田市の千里丘陵で「日本万国博覧会(EXPO'70)」が開幕しま した。と言うより、万国博の開幕に合わせて西名阪道路の建設が進められたのです。当時の大阪府内外では、万国博開催に向けてのアクセ ス道路の整備が大々的に進められていました。大阪外環状線(現国道170号)もその一つで、西名阪道路に遅れること9ヶ月、同年の12月に 沢田交差点以北が開通しました。これにより、藤井寺I.Cから外環状線などを経由して、吹田市の万国博会場へ行くことができるようになり ました。 その後、1973(昭和48)年4月1日、高速自動車国道「西名阪自動車道」に昇格しています。そして、1988年3月17日、近畿自動車道の全線開 通により同自動車道と接続され、同時に旧松原I.Cは松原ジャンクションとなりました。現在の西名阪自動車道は、松原JCT-天理I.C間 の27.2kmです。 特異な高速自動車国道-珍しい道路構成 西名阪自動車道は、変わっていると言うか、ワケありと言うのか、少しばかり特異な高速道路です。そもそも、「名阪」というネーミン グは、「名古屋-大阪」間をつなぐ道路を表します。 2大都市間を結ぶ幹線道路としての名称のはずですが、少し違います。「名古屋」は 「名古屋市」ですが、「大阪」は「大阪市」を意味していません。なぜなら、西名阪自動車道は大阪市が起点でも終点でもなく、通っても いないからです。「名阪」とは、「名古屋市-大阪府間を結ぶ」という意味なってしまっています。名神高速道路や東名高速道路とは似て 非なる命名の仕組みだったのです。もっと言うならば、「名阪」が付く道路名でありながら、実際の起点-終点の地名は「松原-天理」と いうのもおかしなことです。これは、道路名の誕生が高速道路建設構想に基づいていたからだと考えられます。 |

| ⑨ 西名阪自動車道・名阪国道・東名阪指導者道の路線図 ( 2020年12月現在 ) |

koutsu/2)douro/1)nishimeihan/m-nishimeihan.png) |

| 「西名阪道路」は開通当初、天理I.C以遠も続きの道路が建設されていて、最終は名古屋市までつながっていました。ただし、その道路 構成は上の⑨図で示したように、少しばかり複雑です。大阪府・松原JCTから愛知県・名古屋西JCTまで、確かに1本の道路として通って いますが、道路名は三つに分かれます。大阪府側と名古屋側の両端の部分が高速道路で、間の最も長い部分は自動車専用道路の一般国道で す。道路の名称は西から、「西名阪自動車道」「名阪国道(国道25号)」「東名阪自動車道」です。大阪-名古屋間という、大都市間を結ぶ 高速道路網の区間としては、大変珍しく変則的な道路構成になっているのです。多くの人が疑問に思うのは、名阪国道の部分がなぜ高速道 路になっていないのか、ということだと思います。 この疑問の背景には、名阪高速道路の建設構想が建設計画に具体化する段階で、いくつもの課題が重なったことがありました。名阪高速 道路の構想に先だって、我が国で初の長距離都市間高速道路として「名神高速道路」が開通していました。この名神高速道路の迂回路線と なる名古屋-阪神地区間の高速道路として構想されたのが「名阪高速道路」でした。急速に拡大する自動車輸送の需要に対応するために、 名神高速道路の補完路線が必要とされました。この時期に、「日本万国博覧会(EXPO'70)」の大阪府での1970年開催が決まったことも、名阪 高速道路の建設計画に少なからず影響を与えています。つまり、この万国博開催に名阪高速道路の開通を間に合わせることが追求されたの です。さらに、名阪国道の部分については、国道25号のバイパスとして無料道路を望む地元の強い意向とそれに連動する用地買収交渉の問 題など、いくつもの条件がからみ合って具体化したのが、西名阪道路・名阪国道・東名阪道路という道路構成の姿でした。 開通が急がれたため、開通当初は多くの区間が対面通行の変則形態で開業しています。その後、車線増設の工事が進められ、現在のよう な車線構造となりました。柏原I.C以西の藤井寺市を通る部分は、現在は上下線とも3車線になっています。また、名阪国道は片側2車線 の全線4車線となっています。名阪国道の一部区間では、最高制限時速が70km/hに引き上げられています。 名阪国道の区間が高速道路化されれば、当初の「名阪高速道路」構想は実現するのですが、実際には今になってこの区間を高速道路化す ることは困難です。自動車専用道路の一般国道とされたことで、道路そのものが高速道路規格で建設されていないことが最大の壁です。高 速道路にするためには大幅な改造をする必要があります。また、ルートの変更を必要とする部分もありそうです。 天理東I.C-福住I.C間 の急勾配の連続カーブは、長距離高速道路では普通にはあり得ないカーブです。 名神高速道路の補完路線として構想された「西名阪自動車道・名阪国道・東名阪自動車道」の路線ですが、名阪国道区間の問題もあり、 輸送量の増加を求めることは難しいでしょう。一方、本家の名神高速道路も年々通行量が増えていき渋滞も頻発していました。一部区間を 複線化するなどの対策も行われましたが、それも限界にきています。阪神淡路大震災などの大災害発生もあり、東名高速道路・名神高速道 路の代替路線の新設が急務とされました。そうして始まった新高速道路建設事業で進行中なのが、「新東名高速道路」「新名神高速道路」 の建設です。「新名神高速道路」も、⑨図にあるようにかなりの部分が開通しています。全線の供用が実現した時には、西名阪自動車道の 通行事情にも一定の変化が見られるものと予想されます。 |