| ◆◆◆◆ 道 明 寺 駅 ◆◆◆◆ | ||||||||||

|

||||||||||

| 由緒ある歴史を持つ駅−近鉄最古の駅 道明寺駅は近畿日本鉄道・南大阪線の駅であり、同時に道明寺線の起点駅でもあります。つまり、南大阪線と道明寺線の分岐駅なのです。 南大阪線は大阪阿部野橋−橿原神宮前(奈良県橿原市)間、道明寺線は道明寺−柏原(柏原市)間を結ぶ路線ですが、それぞれの成り立ちには 少々複雑な歴史があります。路線の配置図や歴史については別ページで紹介していますので、そちらをご覧ください。 実は道明寺駅は、近畿日本鉄道全線の286駅(2025年)の中で、最も古い歴史を持つ駅の一つなのです。同じ日に開業した最古の駅は3駅 あり、あとの二つは南大阪線の「古市(ふるいち)駅」と道明寺線の終点「柏原駅」です。1898(明治31)年3月24日、河陽(かよう)鉄道が柏原−古市間 を開業し、道明寺線が誕生しました。この時の路線は、古市−道明寺−柏原の3駅間で運行されました。この河陽鉄道が後に事業譲渡や社 名変更・企業合併をくり返して最終的に近畿日本鉄道に至ります。「近畿日本鉄道株式会社」は、全部で27の鉄軌道会社が合併をくり返す 中で、最終的に一つに結集して成立した鉄道会社です。中心となったのは「大阪電気軌道株式会社」でしたが、27社の中で最も早い創業の 歴史を持つのが河陽鉄道の後身「大阪鉄道株式会社」でした。したがって、最初に河陽鉄道が開業した3駅が最も古い駅なのです。 |

||||||||||

|

|

|

| ① 道明寺駅舎西側の様子(南西より) 駅舎西側の道は狭く、実質的には側面入口と なっている。 2015(平成27)年10月 |

② 道明寺駅入口の様子(南西より) 2017(平成29)年4月 建物形状としては側面に見えるが、ここが正面入口に当たる。 列車の後方は石川の左岸(西側)堤防。 |

| 上の写真①②は現在の道明寺駅の様子です。なかなかしゃれたデザインの駅舎ですが、これは近年に改築されたものです。現在の駅の中 には、130年ほど前に開設された「近鉄最古の駅」を示すものは何も見当たりません。初めて訪れる人には、とても130年もの歴史を持つ 駅だとは思われないことでしょう。同様に古市駅もすっかり新しい駅舎に変わり、場所も少し移動しています。柏原駅の場合は、河陽鉄道 が開業した時から単独の駅ではなく、大阪鉄道(初代・現JR関西本線)の柏原駅に間借りする形で併設されたものでした。もともと河陽鉄道 は大阪鉄道に接続することを目指して計画された鉄道でした。現在も近鉄道明寺線はJR柏原駅のホームの1線を借りる形で運行しています。 実質的な「近鉄最古の駅」は、道明寺駅と古市駅の2駅と言ってよいでしょう。(道明寺線及び道明寺駅の歴史については後述) 駅の形状としては写真①に見える所が正面入口のように見えますが、この前の道は自動車のすれ違いができない狭い道路です。駅が開業 した頃にできた道がそのまま残っている感じです。利用者の多くが出入りするのは、写真②に見えるスロープ通路の入口です。建物として は側面に当たる感じですが、ここが実質的な正面入口となっています。駅舎としては変則的な設計と言えるでしょう。もともと開業当時の 駅の敷地がそんなに広くはなかったのでしょう。駅のすぐ前にできた道路も狭く、この道路沿いにはやがて民家が並びました。駅を拡張し ようにも、現在に至ってはその余地は無しという状態だったのです。使える範囲を目いっぱい使ってできたのがこの駅舎です。 道明寺駅の乗降人員の様子を最近の調査で知ることができます。近鉄サイトにある調査結果では、1日乗降人員は6,022人(2024年11月 12日〈火〉調査)です。同調査で、藤井寺駅は 33,670人、土師ノ里駅は6,312人、古市駅は18,135人となっています。最古の歴史の道 明寺駅ですが、藤井寺市内の3駅の中では最少の乗降人員数です。これらの乗降人員数は、最多のピーク時からは減ってきています。 |

|

|

|

|

|

| ③ 南大阪線ホーム(南より) 2017(平成29)年5月 下り列車が入線している。上り方向は左に急カーブして行く。 |

④ 道明寺線ホーム(南より) 2017(平成29)年5月 1番線の道明寺線ホームは短い。右奥は保線用機関車の車庫。 |

| 2路線が利用する駅−南大阪線と道明寺線 写真③は南大阪線の上下線ホームで、下り2番線(右側)、上り3番線(左側)のホームが向かい合っています。2番線のあるホームは変形 島式ホームで、道明寺−大阪天王寺間が開業するまでは、単線である河南鉄道線の単式ホームでした。写真④のように、道明寺線ホームで ある1番線の部分は島式ホームに見えますが、南に長く延ばされた2番線は片側だけの単式ホーム形状です。 写真③の南大阪線上り線は、ホームの向こうで左に急カーブして行きます。鉄道ファンにはよく知られた、南大阪線「Z形急カーブ」の 北側カーブです。写真④の道明寺線は、このホームを出発した後ゆるやかに右にカーブして、石川の堤防に沿って進みます。写真で道明寺 線の右側にも線路が見えますが、この線路は保線車両用の側線で、道明寺線とは別物です。道明寺線は現在も単線です。 |

||

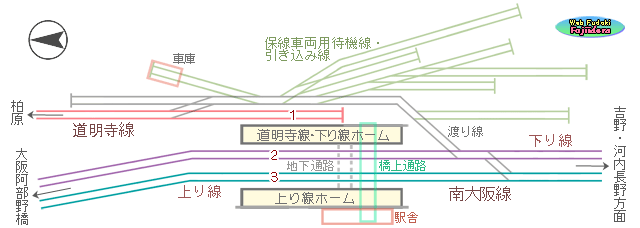

| 島式・単式の複合型2面3線のホーム 下の⑤図が道明寺駅構内配線の模式図ですが、南大阪線・道明寺線のほかにも多くの線のあることがわかります。道明寺駅には保線基地 があり、保線作業用の車両を留置・待機させておく線や入れ替え線などが何本も設置されています。かつては道明寺駅に隣接して工場があ り、工場内への引き込み線も延びていました。また、保線車両が南大阪線や道明寺線に出入りするための渡り線もあり、とにかく多くの線 |

||

| 路が目に入る道明寺駅構内です。 駅舎は3番線ホーム側に設置されており、 南側が出入口になっています。2本のホーム は地下通路で連絡していますが、近年ホーム 上にエレベーターが増設されたことにより、 2本のホーム上にまたがる橋上通路も設置さ れています。駅舎はそんなに高くない建物で すが、この橋上通路は架線の上を通る高さに 造られているため、駅舎よりも目立つ高い構 造物となりました。送電線を支える鉄骨製電 柱も橋上通路の上に移設され、さらに高くそ びえるようになりました。写真①⑧⑨でその 様子を見ることができます。 |

|

|

| ⑤ 道明寺駅の構内配線の模式図 島式・単式の複合型2面3線のホームで構成される。 島式ホームの1番線は南側行き止まりで、道明寺線が使用する。2本のホームは地下通路で連絡 する。増設でエレベーター用の橋上通路も造られた。保線用の側線や留置線が多い。 |

||

| 保線基地のある駅−道明寺駅構内 道明寺駅は保線基地としての役目も担っています。1・2番線ホームの東側には保線車両用の留置線や待機線が何本も展開しています。 日中に構内の見える所に行くと、保線用の列車をほぼ毎日見ることができます。よく見かける留置されている列車は、軌道敷の枕木の下に 敷く砕石を運ぶ車両です。写真⑥⑦⑧に写っている黄色い車両がそうですが、砕石を作業現場に運んで行くと、ダンプカーのように荷台の 片側を上げて線路脇に砕石を一気に下ろすことができます。夜間の限られた時間で作業を進めるために、効率よく作業ができるように車両 にもいろいろな工夫がなされています。列車運行の無い深夜が保線作業の時間帯なので、昼間の道明寺駅で保線車両が動いている様子を見 ることはまずありません。もし見ることがあれば相当な幸運だと言えるでしょう。 写真⑥は南大阪線・道明寺1号踏切から見た道明寺駅構内です。保線車両も見えますが、右端にはしごの付いた鉄柱が見えます。保線車 両の操車を指揮・監視するための監視台です。普通の旅客列車線の駅では見ることのない、保線基地のある駅ならではの設備です。同じく 保線用の設備として、写真⑦の左側に見える大きな構造物が挙げられます。砕石をストックしておく設備です。言わば砕石タンクです。底 から出てくる砕石をコンベアで運搬車両に積み込みます。この設備の向こう側は石川の堤防で、堤防上の道路からダンプカーで運んで来た 砕石をこの設備の中に入れるようになっています。堤防との段差がうまく利用されています。 |

||

|

|

|

| ⑥ 道明寺1号踏切から見た駅構内(南より) 2017(平成29)年4月 構内に保線基地があり、構内面積は広い。昼間は使用されない 保線作業車両が構内にはいつも何種類か留置されている。 |

⑦ 保線用車両(北西より) 2017(平成29)年5月 軌道敷に敷設する砕石を運搬する車両。昼間の道明寺駅 ではほぼ毎日見ることができる。左の構造物は砕石をスト ックする設備。後方は石川の堤防。 |

| 写真⑥〜⑧に見える保線車両を牽引する機関車は、い ずれもディーゼル機関車です。電車運行が普通の近鉄線 の駅でディーゼル機関車が見られる駅も少ないと思いま す。保線作業を行う深夜は送電を止めており、また、事 故や災害復旧工事でも送電ができない場合があるからで しょう。道明寺駅の場合は、保線車両専用の留置線など には送電用の架線そのものがありません。 写真⑧は石川堤防上から見た道明寺駅構内です。駅舎 等の施設のほか、保線基地としての線路や車両、ストッ クされている交換用のレールなども見えます。エレベー ター塔と橋上通路の施設の大きさがよくわかります。 この駅構内全体を俯瞰した様子が写真⑨です。Google Earthの3D化機能で製作した疑似鳥瞰写真です。石川上 空の東側から見ていますが、南大阪線などの線路と石川 堤防にはさまれた場所に保線基地の広がっている様子が わかります。 白っぽい屋根の並んでいる所は、近鉄レンタリース(旧 近畿ニッポンレンタカー)が運営する有料の「道明寺駅駐 輪場」です。自転車利用者の増加を受けて、かつては石 川の河川敷の一部を利用して駐輪場が設置されていまし たが、暫定的なものだったので、後に駅構内の土地を利 用して駐輪場が設置されました。道明寺地区周辺だけで なく、玉手橋で石川を越えた東岸の柏原市石川町・玉手 町などからの道明寺駅利用者も増えており、相当規模の 駐輪場が必要とされました。駅前通りの道路沿いにも小 規模駐輪場があり、最近は駅舎前にコイン駐輪・駐車場 もできました。 |

|

|

| ⑧ 石川堤防から見た道明寺駅構内(北東より) 2017(平成29)年5月 手前側が保線車両用の留置線や入れ替え線になっている。左端にストックされた 交換用レールが見える。 合成パノラマ |

||

|

||

| ⑨ 道明寺駅の疑似鳥瞰写真(東より) 〔GoogleEarth 3D画 2023(令和5)年5月〕より 石川の堤防に接して道明寺駅構内の展開している様子がわかる。構内南側にはレンタカー 会社運営の有料駐輪場がある。道明寺1号踏切は軽自動車以下しか通行できない。 文字入れ等一部加工 |

||

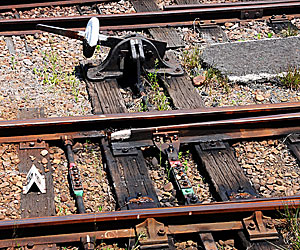

| 二つのめずらしい設備−いかにも保線基地らしいもの 道明寺駅の保線基地区域では、保線基地ならではの珍しい設備を見ることができます。普通 の旅客駅では見ることのないものなので、ついでに紹介しておきます。写真⑩は「手動転轍機」 です。「転轍機(てんてつき)」とは、線路の分岐部分でポイントの切り替えを行う装置です。現在の 鉄道では、輸送本線のポイント切り替えはすべて自動転轍機になっており、遠隔操作で作動さ せます。それも最近はコンピュータープログラムによる操作も導入されています。昔は手動転 轍機が普通に用いられていました。駅舎から機械的遠隔操作をする仕組みもありましたが、作 動させるのはやはり手動でした。私が子どもの頃、近くの国鉄の駅に貨物ヤードがあり、そこ で操車係のおじさんが重い転轍機を動かしている様子をよく見ました。線路の仕組みを知らな い幼い頃は、「あれはいったい何をしているのだろうか?」と不思議に思って見ていたことを 思い出します。道明寺駅構内では、今でも数基の手動転轍機が使用されています。その内の1 基が写真の転轍機です。丸い円盤のような物が付いたレバーを右側に倒すと、その動きが下の ロッドに伝わり、ロッドに連結されている切り替えレールを写真上方側に動かします。レバー |

|

|

| ⑩ 手動の転轍機 2017(平成29)年5月 | ||

| の円盤は鉄製の重りです。振動などで切り替えレールが動いたりしないよう固定させておくためです。動かすには相当の力が要ります。円 盤重りの上側半分だけが白く塗装されているのは、今はどちら側に切り替えレールが接しているのかを判別するためと思われます。 手動の転轍機がいまだに使用されているのは、このポイントの使用頻度が少ないということだと思います。保線基地内で列車が運転され るのは限られた時間であり、しかも毎日ではありません。ポイントによっては、何日も作動することが無い場所も珍しくありません。そこ を自動化ポイントにするのは、費用対効果の上で無駄になってしまうのです。これらの転轍機をすべて自動化すれば、遠隔操作のシステム 全体が複雑化して、本来の輸送本線の運行に影響しかねません。たまにしか使わないものは手動で十分、ということなのでしょう。 |

||

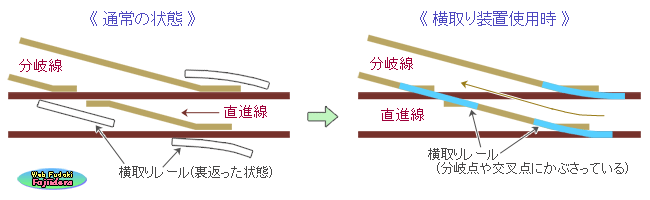

| もうひとつの「横取り装置」とは? もう一つの珍しいものは「横取り装置」と呼ばれる仕組みです(写真⑪⑫)。私が道明寺駅でこの装置があることに気が付いたのは、20年 ほど前だったでしょうか。道明寺線にはめったに乗らないので、いつから横取り装置があったのかはわかりません。発車待ちの道明寺線の 電車の中から外を見ていた時、たまたま横にこの装置があり、あれは何だろうと気になってよく観察した結果、レールの上にかぶせるよう にできていることがわかりました。後に調べてみると、「横取り装置」と呼ばれるものであることが判明しました。「へぇ〜、うまく工夫 したもんだなぁ。」と感心しました。実際に車両が通過する場面を見たいと思いましたが、未だに実現していません。もともと使用頻度は 少なく、保線車両が動くのは深夜なので、簡単には見られそうにありません。取りあえずはネット動画で我慢しています。 |

|

|

|

| ⑪ 側線にある「横取り装置」(分岐点) 2017(平成29)年5月 道明寺駅構内では2ヵ所で見ることができる、保線基地ならではの珍しい仕組み |

⑫「横取り装置」(交叉点) 2017(平成29)年5月 白い部分を手動で左に反転させてレールの上にかぶせる。 |

|

|

|

| ⑬ 横取り装置の模式図 通常は茶色の直進線が使用されている。列車を分岐線に進入させる 時には、横取りレールを手動でひっくり返して分岐点や交叉点にかぶせる。 |

⑭ 横取り装置の使用例 青色に見える部分がかぶせられた渡り板 (「鉄道機器株式会社」サイトより) |

|

| 「横取り装置」とはどんなものか、各種サイトから仕入れた情報に基づいて紹介しておきます。「横取り装置」とは、駅構内の保線基地 などで、保線用車両が出入りするために設けられた特殊な分岐装置です。通常、分岐装置で進行方向を切り替える箇所をポイントと呼んで いますが、そこには可動式の切り替えレールがあり、線路が交わる部分には車輪のフランジ(車輪内側にある出っ張り)を通すためにレール に切れ目を設けた部分(クロッシング)があります。このクロッシングは保線上の弱点となっていて、分岐装置は時々交換が必要です。この 作業は保守作業でも手間の掛かるものなので、保線基地構内などでは横取り装置が用いられています。費用対効果の問題なのです。 本線(直進線)から分岐線に車両を進入させる場合、横取装置では、本線レールに乗越し形式のレール(渡り板)を取り付けて、その上を列 車が通過するようにします。言うなれば、「分岐用アダプターを使用して本線レールをまたぐ」というものです。本線レールをまたぐ部分 はレールの上にレールが載っている状態なので、ゆるやかな山なりに盛り上がった形状をしています。したがって、ここを通過する車両は 最徐行で運転されます。レールが載っていると言っても、レールの頭部分を少し薄くした程度の厚みです。 横取りレール(渡り板)は普段は裏返しの状態で線路脇や線路内に設置されています(写真⑪⑫)。分岐させる必要があるときだけ、手動で これを起こしてレールの上にかぶせます。横取り装置の使用によってレールをまたいで走行することが可能となり、本線上にクロッシング を設けることが不要となります。ただし、手動で操作するものなので、使用後には確実に渡り板をはずしておく必要があります。写真⑪⑫ でわかるように、裏返し状態の時には白い裏面が見えています。渡り板が使用されていないことが遠目にもわかるように、裏面だけを白く 塗装して判別しやすくしてあるものと思われます。 以上が「横取り装置」の概要ですが、このような仕組みと用法を持つ装置なので、絶えず列車が通過するような輸送本線で使用すること はありません。したがって、普通の乗降駅ホームの近くで見ることもまずありません。道明寺駅ならでは見ることができるものです。 視覚的に横取り装置を理解していただくために、上の⑬図を作ってみました。典型的な横取り装置の例ですが、この場合、渡り板は3ヵ 所に設置されます。道明寺駅構内の場合もこのケースです。写真⑭はネットに掲載されていた実際の横取り装置の使用例です。 |

||

| えっ! この踏切は? 道明寺駅そのもののことではありませんが、ちよっと珍しいことなので紹介してお きます。右の写真⑮は、道明寺1号踏切です。標柱にある正式名称は「踏切道 道明寺 第一号」です。何が珍しいのかと言えば、この踏切は一般通行者が通ることはないと いうことです。写真では踏切の向こう側に住宅が見えますが、その左にももう1軒の 住宅があります。2軒の住宅のすぐ後ろは石川の堤防です。踏切の手前側には線路に 沿って細い市道があります。左側住宅の後方(東側)には堤防道路に上がる細い道があ りますが、踏切を越えてその道に行くためには、住宅の敷地内を通らなければ行けま せん。つまりこの踏切は2軒の住宅に行く人しか通ることのない踏切なのです。 普通、踏切が設置されるのは、公道と線路が平面交叉する場所がほとんどです。そ の意味で、この道明寺線・道明寺1号踏切は珍しいと言えると思います。 鉄道が通る以前、この辺りは水田が広がる地域でした。そこに線路が敷かれ、堤防 |

|

|

| ⑮ 道明寺1号踏切(北西より) 2019(令和元)年9月 車両通行止めで、踏切の向こう側に道路はない。 |

||

| と線路にはさまれる形となったのがこの場所です。この位置に住宅が造られたのは、どんな事情があってのことでしょうか。或いは、鉄道 会社関係の住宅だったのでしょうか。いずれにしても「はてな?」と思わせる踏切です。幅こそ狭いものの、警報機や警報ランプ、遮断機 がそろった立派な第一種踏切なのです。この道明寺1号踏切は道明寺線にあり、駅構内を北方向に出てすぐの位置にあります。 上の「道明寺1号踏切」を見て「あれっ?」と思った人も多いと思います。上段の記事本文や写真の中にも「道明寺1号踏切」の名前が 出ていました。しかし、その場所は写真⑮の位置とはまったく異なります。実は、どちらも「道明寺1号踏切」で間違いはありません。写 真⑮は「道明寺線の道明寺1号踏切」で、上段で出ていたのは「南大阪線の道明寺1号踏切」なのです。 藤井寺市内の踏切の様子や近鉄線の踏切の名前について、少しばかり紹介しておきます。 |

||

|

||||||||||||||||||

| ◆◆◆ 道明寺駅のあゆみ ◆◆◆ | ||

| 河陽鉄道の開業と道明寺駅の誕生 南河内地域で最初に開業した鉄道路線は高野鉄道で、堺から南河内地域の南部に入って来ました。1898(明治31)年1月30日、高野鉄道によ り大小路(現堺東)−狭山間が開業し、4月2日には狭山−長野(現河内長野)間が開業しました。この線は、後に汐見橋(大阪市)−高野山間が 全通した現在の南海電気鉄道・高野線です。これが南河内地域で初めて登場した鉄道でした。 これに対し、地元の有志達の間でも熱心な鉄道誘致運動が起こり、大阪鉄道(初代)の柏原駅と接続して南河内地域を南北に縦貫する鉄道 路線が計画されます。そして、1896(明治29)年3月31日に地元の有力者などによって「河陽(かよう)鉄道株式会社」が設立されました。 1898(明治31)年3月24日、待望の第1期区間・古市−柏原間の営業が開始されました。これが、現在「近畿日本鉄道・道明寺線」として 運行されている路線の始まりです。高野鉄道の大小路−狭山間の開業に遅れること、2ヵ月ほど後のことでした。この時に開業した古市駅 (停車場)と道明寺駅(同)が、一番初めにできた駅となったわけです。現在の近畿日本鉄道全線の中で最古の歴史を持つ2駅であることは、 冒頭で紹介した通りです。柏原駅は大阪鉄道の柏原駅の一部を利用する形だったので、単独で新たに設置された駅とはなりません。 古市−柏原間営業開始の翌月、明治31年4月14日には第2期区間である古市以南の古市−富田林間が延伸開業しますが、その時点で早く も河陽鉄道は経営危機に陥ります。会社更生案が検討された結果、別の新会社を設立して河陽鉄道からすべての設備を買い受けることにな りました。1899(明治32)年1月23日に新会社「河南(かなん)鉄道株式会社」が設立され、事業を引き継いだ河南鉄道は、この年の5月11日に 柏原−富田林間の運輸営業を開始しました。南に延伸させて、長野で高野鉄道と接続することを目指したのです。 その後、明治35年3月25日に富田林−滝谷不動間、同年12月12日には滝谷不動−長野間の運輸営業を開始しました。現在の近鉄長野線 の完成です。これにより、当初計画の《柏原−古市−富田林−長野間》の全線開業がようやく実現し、河南鉄道は柏原から長野までが1本 の路線となりました。計画していた関西鉄道※・柏原駅−高野鉄道・長野駅間をつなぐ路線の誕生でした。 ※ 初代大阪鉄道は明治33年6月に関西鉄道に路線を譲渡し、名称は「関西鉄道本線」となっていた。 玉手山遊園の開業−利用客は道明寺駅から 1908(明治41)年8月24日、河南鉄道は鉄道利用客の増加を目指して、道明寺駅の東方で石川の東側にある玉手山に「玉手山遊園」を開園し ました。現在は「柏原市立玉手山公園・ふれあいパーク」となっている場所です。この遊園地の開園は西日本では最古と言われています。 小規模ですが、当時としては珍しい遊興の施設であり、家族連れで賑わったと社史は伝えています。この玉手山遊園を訪れる人々に玄関口 として利用されたのが道明寺駅でした。ここから東に向いて進み、石川を渡って玉手山山上まで歩きました。現在、石川には「玉手橋」と いう吊り橋が架かっていますが、実はこの橋は河南鉄道の後身・大阪鉄道が昭和4年※に竣工させたものでした。鉄筋コンクリート製の最 新式吊り橋として完成し、玉手山遊園利用客の利便が大いに改善されました。「玉手橋」という名もこの時の命名です。それまであった細 い木橋は、石川の大増水で流されることが度々あり、恒久橋の架橋が望まれていました。 戦後、玉手橋は近畿日本鉄道から自治体に譲渡され、「歩行者自転車専用道路橋」という市道の一部として柏原市が管理し、多くの人々 に利用されています。石川東岸地域は柏原市ですが、近年の住宅地拡大で地域の人口は大きく増加しており、道明寺駅から南大阪線や道明 寺線を利用する人も多くなっています。地域の人々には大切な生活道路として存在する玉手橋です。 2001(平成13)年、玉手橋は吊り橋としては初となる「国登録有形文化財」に登録されています。「玉手山遊園地」は1998年に惜しまれつ つ閉園となりましたが、その遺産とも言える玉手橋は、地域の人々に愛着を持って大切に利用され続けています。 河陽鉄道開業からの経過については別ページで詳しく紹介しています。 |

||

| ※『大鉄全史』では玉手橋の竣工が昭和3年3月17日となっているが、編者の誤認か記憶間違いと思われる。道明寺天満宮に当時の『玉手橋渡初式祝詞』 が現存しており、記されている日付は「昭和四年三月十七日」となっている。玉手橋の竣工は1929(昭和4)年3月17日であったと思われる。3月29日に は、大阪鉄道は古市−久米寺(現橿原神宮前)間を延伸開業している。現在の近鉄南大阪線となる路線の完成した日である。 |

|

|

|

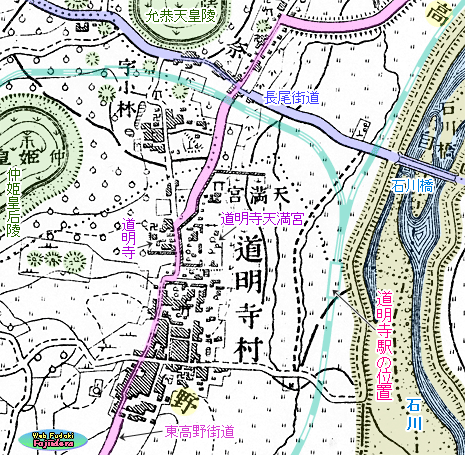

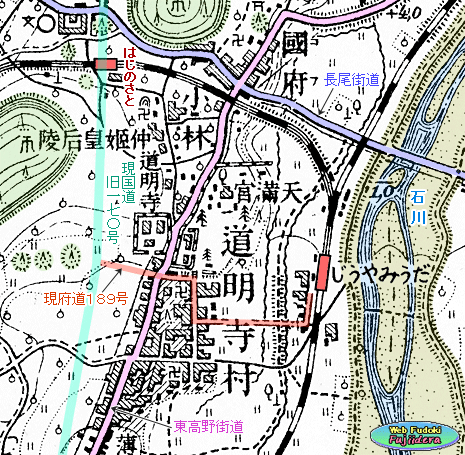

| ⑯ 道明寺駅ができる前の道明寺村の様子 明治31年発行地図より 道明寺駅の造られた場所が一面の水田地帯であったことがよく わかる。当時の道明寺村集落からはかなり村はずれであった。 『明治31年発行2万分の1地形図−国分村』(陸地測量部)より 着色、文字入れ等、一部加工。色文字は筆者による加筆。 |

⑰ 道明寺−大阪阿部野橋間開業後の様子 昭和4年発行地図より 駅前に小集落や数軒の家屋が見られる。現在の府道189号・道明寺 停車場線の一部となる新しい道路が集落との間にできている。 『昭和4年発行2万5千分の1地形図−古市』(陸地測量部)より 着色、文字入れ等、一部加工。色文字は筆者による加筆。 |

| 鉄道・駅ができる前と後−村の様子の変化 上の⑯図と⑰図は、鉄道や道明寺駅ができる前とできた後の地域の変化を地形図で比べてみたものです。⑯図は明治31年3月31日発行の 2万分の1地形図です。発行日の1週間前、3月24日に河陽鉄道が開業したのですが、地図製作のための測量や修正はそれ以前なので、こ の地図にはまだ鉄道や駅は描かれていません。⑰図の大阪鉄道時代の線路と駅を薄い透明色で同じ位置に重ねてみました。 明治31年当時の道明寺村の様子を見ると、南北に通る東高野街道に沿って村の集落が存在し、集落の北方は道明寺天満宮の境内が広がっ ています。街道の西側に出っ張っているように見えるのは、明治初期にここに移転した道明寺です。それまでは天満宮境内の全体が道明寺 自体の境内でした。新政府による神仏分離政策の結果です。集落の東側を見ると、石川の堤防まで一面の水田地帯であったことがわかりま す。その中を南から北へ流れる2本の水路が通っています。このような状況の道明寺村で、村の一番東側のはずれに道明寺駅は造られまし た。鉄道そのものが村はずれの堤防下に敷設されたのでした。集落を避けるのは当然だとしても、駅と集落の間は水田ばかり、という光景 が目に浮かびます。夜間はさぞかし真っ暗だったことでしょう。 ⑰図は昭和4年発行の2万5千分の1地形図の一部です。縮尺は明治31年地形図より少し小さいのですが、表記された内容はこちらの方 がずっと正確で詳しくなっています。測量や製図の技術の進歩がはっきりとわかります。昭和4年の時点では、河南鉄道の路線だけではな く、河南鉄道の後身・大阪鉄道(2代目)が延伸開業させた道明寺−大阪阿部野橋間の路線(現南大阪線北部)も描かれています。この当時の 道明寺村には、もう一つの駅として「土師ノ里」ができていました。 道明寺駅の周辺を見ると、小集落や何軒かの建物ができています。参拝客相手の商店などができていたのでしょうか。道明寺駅と集落を 結ぶ新しい道路もできています。着色している部分は、現在「大阪府道189号道明寺停車場線」に認定されている道路です。この道路は他 の府道と比べると、道幅が大変狭くて長さもわずか600m余りで、やや特殊な府道です。それでも、開通した当時は駅と村を結ぶ“幹線道 路”だったと思われます。「道明寺停車場線」という名称がそれを感じさせています。この道明寺停車場線が集落の中で真っ直ぐ南北に通 っている部分は、江戸前期までの旧道明寺境内で南大門から中門に至る境内参道だった道です。ちなみに、大阪府内には「○○停車場線」 という名称の府道が数多く存在します。 この後昭和10年代に入ると、道明寺村の中を南北に通過する産業道路(府道柏原富田林線 現国道旧170号)が開通し、さらに戦後道明寺町 となった地域の中には、昭和30年代初期に府道堺大和高田線(現府道12号)が開通します。鉄道先進地であった道明寺村は、その後大きな変 化を見せて行くことになります。 現在、道明寺駅前からまっすぐ西へ進む商店街の道路があり、道明寺天満宮の神門前で府道189号に接続します。電車で来て道明寺や天満 宮に参詣する場合は、この道で行くのが最短距離です。この道路は「市道道明寺40号線」ですが、⑰図には載っていません。実は、この道 路はかなり後年になって造られています。1964(昭和39)年5月撮影の空中写真で初めて写っているので、この直前の頃に開通したようです。 大阪延伸線開通と支線の登場 時代を少し戻します。柏原−長野(現河内長野)間を運行する河南鉄道は、柏原駅で関西本線(国有)に接続していたものの、前々から大阪 市内へ直接乗り入れることを強く願望していました。その計画がいよいよ具体化しようとしていた1919(大正8)年3月8日、河南鉄道株式会社 は「大阪鉄道株式会社」と社名を変更します。そして、大正11年4月19日※にまず道明寺−布忍間の開業にこぎつけました。 ※ 近畿日本鉄道社史では4月18日となっている。 次いで、翌1923(大正12)年4月13日には布忍−大阪天王寺間を延伸開業し、道明寺−大阪天王寺間の大阪延伸線が全通しました。また、 同時に道明寺−大阪天王寺間は電化されて、電車による旅客輸送営業が実現しました。以後、大阪鉄道の本線は大阪天王寺(大正13年 大阪 阿部野橋に改称)−長野間となり、道明寺−柏原間は支線化していきました。現在の「道明寺線」という路線の始まりでした。 その後、今度は大阪鉄道は東を目指し、1929(昭和4)年3月29日には大和新線の古市−久米寺(現橿原神宮前)間を開業しました。現在の近 鉄南大阪線が完成した瞬間でした。新しい大鉄本線(現南大阪線)が完成すると、道明寺−柏原間の支線化に次いで古市−長野間も支線とな りました。「長野線」の誕生です。 新本線の開通は、2本の支線を誕生させ、道明寺駅と古市駅に「分岐駅」という新しい役割をもたらしたのでした。どちらの駅も今では 「明治31年に開業した近鉄最古の駅」という特別な位置を認められています。あの時、近隣の村の人々が喜びと期待をもって迎えた鉄道の 開通でしたが、支線と化した道明寺−柏原間だけが、単線鉄道であった河南鉄道の名残を見せてくれています。 高度経済成長の時代へ 写真⑱は昭和40(1965)年の道明寺駅舎です。入母屋造りの和風屋根に洋風の入口というデザインが特徴でした。昭和3(1928)年の改築で 建てられた駅舎だと思われます。この写真の23年後、昭和63(1988)年に現在の駅舎に改築されるまでのちょうど60年間、地域の人々に 親しまれてきた姿でした。 写真⑲は昭和50年すぎの時期に撮られた旧道明寺駅の様子で、入口の構造の変化がわかります。写真で目につくのは、大量の置き自転車 です。もちろんここは駐輪場ではありません。駅前道路の一部です。駅まで自転車で来て駅前に置いて行く人は昔からいたでしょうが、せ いぜい数台が普通でした。この様子から、駅から比較的離れた場所から通勤・通学する人の増えていることが推察できます。藤井寺市域の 住宅都市化や商業地化が進み、人口急増が続いた時期でした。この時期には市の人口が6万人を越えています。 さすがににここまで増えると放置しておくわけにもいかないので、この後、東方にある石川の河川敷に駐輪場が設置されました。さらに その後、保線ヤードの一部を利用した駐輪場や駅前駐輪場ができたことは、上段で述べた通りです。 |

|

|

|

| ⑱ 旧道明寺駅の駅舎(南より) 1965(昭和40)年 『近鉄大阪線・南大阪線 街と駅の1世紀』 (㈱アルファベータブックス 2016年)より 荻原三郎氏撮影 |

⑲ 旧道明寺駅の駅舎(南より) 1978(昭和53)年頃 『カメラ風土記ふじいでら』(藤井寺ライオンズクラブ 1979年)より 駐輪場ができて今では見られない勝手駐輪が目立つ。右寄りの 大木も今は無くなっている。 |

| 当時の駅舎は平屋造りで、南大阪線の各地の駅で見られるような駅舎でした。ただ、駅前道路との関係で、入口は線路に対して横向きにな る位置です。駅舎の左側(西側)に見える道路は大変狭く、こちら側には出入口はありませんでした。2本のホーム間は当時から地下通路で連 絡していたので、駅舎は西側にあるこの1ヵ所だけです。昭和63年春には駅舎の改築が行われ、写真①②のような姿になりました。その後、 エレベーターの増設が行われています。 |

||||

| 関西本線への接続 2018(平成30)年4月25日、近鉄・南大阪線の矢田 −河内天美間の大和川橋梁で、大和川の増水によ り橋脚が傾くという事態が発生しました。午前8 時頃から大阪阿部野橋−河内天美間の上下線が運 休となり、通勤・通学の人々の足が大混乱となり ました。なにしろ、1日の乗降客数が近鉄全駅で 最多という阿部野橋駅の近くが不通となったわけ で、復旧には数日かかるという報道に多くの利用 者は不安を覚えました。 翌26日の朝、大阪市内へ向かう多くの人々が迂 回路線を頼りましたが、JR関西本線で天王寺駅に |

|

|

||

| 20) 道明寺駅南大阪線上りホーム 2018(平成30)年4月26日 |

21) 道明寺線の1番ホーム 2018(平成30)年4月26日 |

|||

| 向かうというルートにも多くの人々が集中しました。南大阪線・長野線→ 古市→ 道明寺→ JR柏原→ JR天王寺というルートです。このた め、道明寺駅には早朝から多くの利用客が押し寄せ、ホームから階段、入口と、“開業以来”と言われる大混雑が起こりました。1時間も2 時間も乗車を待つ人が出る始末です。こんなことが数日も続くのかと、恐れを抱いた人も多かったことでしょう。 ところが、近鉄が夜を徹して取り組んだ応急復旧工事の結果、26日の午後4時前には大阪阿部野橋−河内天美間の運転が再開されました。 朝の恐怖を味わい、帰りはどうしようかと悩んでいた人々は、「助かった!」と近鉄の努力に感心しつつ、ホッとしたことでしょう。日頃は 目立つこともない2.2kmの接続線の重要さが皮肉にも幹線の不通によって再認識されたという出来事でした。 「大阪鉄道(関西本線)に接続する」という創業時のねらいは、120年後にも生かされて、しっかりとその役目を果たしました。 |

||||

| 道明寺駅に関わる歩みを年譜にまとめてみました。 | ||||

| ◆ 1896(明治29)年 3月31日 河陽鉄道株式会社が創設される。 ◆ 1898(明治31)年 3月24日 河陽鉄道が古市−柏原間を開業する。道明寺駅が誕生する。 ◆ 1898(明治31)年 4月14日 古市以南の古市−富田林間を延伸開業する。直後、河陽鉄道は経営危機に陥る。 ◆ 1899(明治32)年 1月23日 新会社「河南鉄道株式会社」が設立され、河陽鉄道から事業を買い取る。河陽鉄道株式会社は解散。 ◆ 1899(明治32)年 5月11日 河南鉄道として、柏原−富田林間の運輸営業を開始する。 ◆ 1902(明治35)年 3月25日 富田林−滝谷不動間、同年12月12日には滝谷不動−長野間の運輸営業を開始する。(現長野線の完成) ◆ 1908(明治41)年 8月24日 河南鉄道が道明寺駅の東方で石川の東側にある玉手山に「玉手山遊園」を開園する。 ◆ 1919(大正 8)年 3月 8日 河南鉄道株式会社が社名を変更して「大阪鉄道株式会社」となる。 ◆ 1922(大正11)年 4月19日 大阪鉄道が道明寺−布忍間の旅客輸送営業を開始する(近鉄社史では4月18日)。道明寺駅が分岐駅となる。 ◆ 1923(大正12)年 4月13日 大阪鉄道が布忍−大阪天王寺間を延伸開業する。同時に道明寺−大阪天王寺間の電化が開始。 ◆ 1928(昭和 3)年 7月15日 道明寺駅の駅舎改築。 ◆ 1929(昭和 4)年 3月29日 大阪鉄道が大和新線の古市−久米寺(現橿原神宮前)間を延伸開業する。(現南大阪線の完成) ◆ 1934(昭和 9)年10月15日 株式会社寿屋(後にサントリー株式会社)が道明寺駅横に道明寺工場を建設する。 ◆ 1943(昭和18)年 2月 1日 大阪鉄道が関西急行鉄道株式会社と合併する。大阪鉄道の各路線は、関西急行鉄道の「天王寺線・ 柏原線 ・長野線」となる。 ◆ 1944(昭和19)年 6月 1日 戦時国策により、関西急行鉄道と南海鉄道が合併して「近畿日本鉄道株式会社」が誕生する。天王寺線は 「南大阪線」に改称(初めて南大阪線の名称が登場)。戦後、南海鉄道は分離する。 ◆ 1988(昭和63)年 春 道明寺駅が改築され、現在の新駅舎が完成する。 ◆ 2004(平成16)年10月 サントリー道明寺工場が閉鎖される。 |

| サントリー道明寺工場 ― 道明寺の地で70年 ― |

| 写真A)・B)は、昭和50年代(1975年前後)の道明寺駅構内の南側を撮ったものです。現在と同じように、保線作業用の車両が留置されて いますが、現在の様子と決定的に違うのは、この構内部分の横(東側)に大きな工場があることです。 この工場は写真B)の看板でわかるように、「サントリー株式会社※道明寺工場(プランツ)」です。当時の藤井寺市内に存在する数少ない大 手企業で、代表的な工場の一つでした。私がこの存在を初めて知った時、「何でここに?」と思いましたが、すぐに推測は付きました。一 つは道明寺駅に隣接しているという輸送上のメリット。もう一つは、すぐ横に流れる石川の伏流水を地下水として汲み上げ利用することが できることです。もっとも、この写真の頃には、近鉄の列車で輸送することはありませんでした。かつては道明寺駅構内から工場内に貨物 列車用の引き込み線が延びていたようですが、かなり以前から引き込み線の利用はなくなっていたようです。写真A)で工場のすぐ横に見え る保線車両の留置線が、かつての引き込み線の名残ではないかと推測されます。この向こうに工場内に入る入口があったと思います。鉄道 輸送する時は貨物列車で関西本線柏原駅に運び、関西本線経由で国鉄線の輸送網に入って行ったのではないかと思われます。 ※ サントリー株式会社は2009(平成21)年2月「サントリーホールディングス株式会社」を設立・移行している。 もう一つの地下水の利用については、高度経済成長期に大きな問題となった公害の被害実態を受けて、地下水汲み上げに一定の規制が掛 けられるようになりました。鉄道から自動車輸送へ、地下水汲み上げは規制。こうなると、道明寺工場がここで操業するメリットは半減し たのではないでしょうか。自動車輸送にしても、道明寺工場から幹線道路の府道に出るためには石川の堤防道路を通る必要があります。そ の堤防から工場の入口までは、大型トラックには不向きな急坂の広くはない道です。どう見ても自動車輸送に向いているとは思えません。 以前、私には、そもそも道明寺工場がここに設立された理由がよくわかりませんでした。後にいろいろな資料に当たった結果、鉄道や地 下水よりももっと重要な理由を知ることになります。 余談ですが、写真B)をよく見ると、手前の南大阪線の上り線と下り線の間に渡り線が見えます。保線車両が出入りするための渡り線です が、写真B)の渡り線の位置は道明寺1号踏切の北側です。現在の構内配線を地図や衛星写真で見ると、渡り線の位置は1号踏切よりも南側 の道明寺浄水場の横辺りに変わっています。そして、渡り線の進行方向の左右が逆になっています。したがって、写真B)の下部に見えるポ イントと自動転轍機は、今はここにはありません。 |

|

|

|

| A) 道明寺駅構内の様子と隣接する工場(北より) サントリー道明寺工場が隣接していた。 1975(昭和50)年11月 |

B) 道明寺駅構内の様子と隣接する工場(北西より) 留置の列車は砕石敷設作業用の車両〈A)も〉。 1982(昭和57)年6月 |

| 「壽屋」から「サントリー」へ サントリー株式会社は、鳥井信治郎氏が1899(明治32)年に大阪市で葡萄酒の製造販売を目的として創業した 「鳥井商店」に始まります。明治39年に店名を「壽屋(ことぶきや)洋酒店」と改め、1913(大正2)年に「合名会社壽 屋洋酒店」、翌大正3年には「合資会社壽屋洋酒店」とします。そして1921(大正10)年、「株式会社壽屋」を設 立し、合資会社壽屋洋酒店を合併します。 戦後なってからは、高度経済成長期におけるウイスキーやブランデー、リキュールなどの需要の高まりを受 けて、生産量は急増していきます。国内シェアを大きく伸ばし、「サントリー」のブランドは日本中に浸透し ました。そして、1963(昭和38)年3月1日には社名を「サントリー株式会社」に変更します。現在では、ウイス キーやワイン、ビールなどのアルコール飲料のほかにも、各種清涼飲料やミネラルウォーターなどでも大きく 生産量を伸ばし、総合飲料メーカーとして国内トップを競う大企業となっています。最近では海外展開も拡大 しつつあります。製造品種の増大や分野の拡大などもあって、2009(平成21)年2月には「サントリーホールディ ングス株式会社」を設立し、分社化した各会社を傘下に持つ体制になりました。 |

|

|

| C) 若き日の鳥井信治郎氏 「サントリーホールディングス 株式会社」サイトより |

| 道明寺工場の開設 道明寺工場については、サントリーの社史『みとくんなはれ サントリーの 70年Ⅱ』(サントリー株式会社 1969年)に掲載の年表で、次のように書かれていま す。 『昭和9年(1934年)10月15日 道明寺工場(大阪府南河内郡道明寺村現藤井寺 市)を建設し、葡萄酒、果汁の製造開始。また、同時に横浜工場のコーリン製造 を引き継ぐ。』。同書に載っている資料によれば、道明寺工場は当時、株式会 社壽屋が6番目に所有した工場です。 道明寺工場設立の昭和9年には、大阪鉄道では“大鉄中興の祖”と言われた 佐竹三吾氏が社長を務めていましたが、鳥井氏と何らかの関わりがあったのか 知りたいところです。或いは大阪鉄道とは無関係にこの場所に進出したものな のか。もしそうだとすれば、なぜこの場所を選んだのかが気になります。工場 新設というだけなら、他の地域でも候補地となる場所はいくらでもあったと思 われるからです。 その理由を考える上で、私に重要なヒントを与えてくれたもう一冊の本があ りました。『大阪府におけるブドウ栽培の歴史的変遷に関する研究』(小寺正史 著 1987年)という研究論文をまとめた個人出版書です。図書館で他の本を探し |

|

|

| D) 設立から3年後の道明寺工場(北より) 1937(昭和12)年 この門が工場が閉鎖されるまでずっと正門であった。看板 には「株式会社壽屋道明寺工場」とある。出荷される製品の 箱には「KoRin」の文字がある。手前の道を右に下ると、道明 寺1号踏切に至る。 〔社史『みとくんなはれ サントリーの70年Ⅱ』より E),F)も〕 |

||

| ながら偶然目に留まり、開いて見て驚きました。大阪府のブドウ栽培に関する資料が満載されていました。 小寺氏は長年大阪府職員として、果樹の研究・指導などに従事され、大阪府立農林技術センター(当時)果樹課長も務められています。大 阪府内のブドウ栽培について克明に調査・研究をされてきた成果が同書にはあふれています。栽培の歴史についても、江戸期に溯る様子か ら述べられています。この本の内容と資料が大いに役立ちました。 |

||

| 一大ブドウ産地−当時の道明寺村周辺 壽屋が道明寺の地を工場建設地に選んだ理由を考える上で、私 がヒントにしたのは「昭和9年」という時期と「葡萄酒・果汁」 という製品名です。昭和初期から10年頃までの大阪府のブドウ生 産量は、山梨・岡山などを越えて全国一でした。中でも中心とな った産地は、現在の羽曳野市・柏原市・藤井寺市の地域だったの です。現在も羽曳野市の駒ヶ谷地区や柏原市の堅下(かたしも)ブドウ がよく知られていますが、当時は道明寺村の沢田地区なども栽培 が盛んでした。沢田村(明治22年以前)の生産量は明治20年頃まで は大阪府の町村別で1番だったのです。 「葡萄酒・果汁」の生産を目指して工場を新設するのであれば、 当時のブドウ生産状況を考えれば道明寺の地を選択したのも納得 ができます。当時の輸送事情を考えると、原料生産地のより近く に生産拠点を造るというのも合理的です。ただ、それがなぜ道明 寺駅の横だったのか、についてはやはり判然としません。当時の 道明寺村や周辺には、もっと広い工場用適地の候補地が何ヵ所も あったと、私には思われるのです。あと考えられるのは、地下水 と従業員の通勤の便、ということぐらいでしょうか。 写真 D)は昭和12年の様子です。製品の「コーリン※」の箱を満 載したトラックが、今まさに工場の正門を出ようとしています。 これを見ると、当時も製品輸送にはすでにトラックが使用されて いたようで、引き込み線を利用した鉄道輸送ではないと思われま |

|

|

| E) 道明寺町時代の壽屋道明寺工場(北西より) 1952(昭和27)年 石川(上)と近鉄線にはさまれた工場の全体像がよくわかる。右下隅は現在の 道明寺浄水場の場所。水源地として整備中で、翌28年末から一部給水を開始。 |

||

|

||

| F) サントリーになってからの道明寺工場(北東より) 1968(昭和43)年頃 手前の石川越しに撮影している。左側手前に「玉手橋」が見えている。 |

||

| す。鉄道を利用したのは、工場内に設置する機械類や各種資材などだったのかも知れません。 ※ コーリン …「林檎汁コーリン」で、高級リンゴジュース。コーリンはリンゴ品種「昂林」のカタカナ表記。 写真 E)は昭和27年の様子です。中央に新しそうな工場も見えますが、まだこの時点では多くが開設以来のものと思われます。石川の堤 防と近鉄線にはさまれた敷地の様子がよくわかります。左端のたて向きの道路が堤防道路から道明寺工場へ入る道です。よく見ると、正門 からちょうど1台の自動車が出るところです。この道路は近鉄線を渡って駅前道路(現府道189号)につながります。この場所が現在の道明寺 1号踏切です。写真右下に隅に見える施設は、道明寺町営水道の開設を目指して整備中の水源地です。翌昭和28年の12月から一部で給水を 開始しています。現在の藤井寺市域で、自治体が自前で建設した最初の公営水道施設(浄水場)でした。現在の道明寺浄水場です。 写真上方の石川に架かっている橋が、上段で紹介した「玉手橋」です。道明寺駅を出て1号踏切を渡り、道明寺工場の正門前を通って堤 防に上がり玉手橋を渡る、というのが玉手山遊園地へ向かうコースでした。 |

||

| 洋酒工場から福祉施設へ サントリー道明寺工場は2004(平成16)年10月に操業を停止し、その後解体されました。あの場所では敷地を拡張する余地は無く、設備の 改善・更新にも限界があったことでしょう。また、工場と出入り道路との関係を考えると、素人目にもどう見ても大型トラック輸送には制 約を受けてしまう状態でした。写真D)の頃よりもずっと大型のトラックで輸送するのが一般的になっていました。大型トラックが堤防道路 からゆっくりゆっくり曲がって、工場の広くはない正門に入って行く様子を、私は何度か目撃した記憶があります。 |

||

| 道明寺工場の業務は他の工場へ移転・統合されました。その跡地全体 を利用して、2008(平成20)年に総合福祉施設「どうみょうじ高殿苑」が 開設されました。「社会福祉法人・邦寿会」によって運営される施設で すが、同会のサイトによれば、邦寿会は1921(大正10)年に大阪市今宮・ 愛隣地区で無料診療と施薬を行う「今宮診療院」が開設されたことに始 まります。現在は数ヵ所の福祉施設や保育園を運営しています。創設者 はサントリー創業者の鳥井信治郎氏でした。「邦寿会」の名称は鳥井信 治郎氏の夫人クニ氏の「邦」とサントリーの前身である寿屋の「寿」を 採ったものだそうです。 写真G)は衛星写真で見る最近の「どうみょうじ高殿苑」の全景です。 GoogleEarthの3D化機能で疑似鳥瞰写真にしたものです。1階玄関は庭 園に面した西側にあります。2階玄関は写真中央部分の上方で、堤防道 路に面した所にあります。写真左端の道路側には通用門もあります。道 明寺1号踏切を渡った写真の左手に道明寺駅があるので、駅を利用する |

|

|

| G) サントリー工場跡の「どうみょうじ高殿苑」(西より) 〔GoogleEarth3D画 2023(令和5)年5月10日〕より サントリー工場だった敷地全体がそっくり高殿苑に利用されている。 写真E)と比べて見ると、変化の様子がよくわかる。 文字入れ等一部加工 |

||

| 職員や施設利用者のための通用門と思われます。写真D)に見えるサントリー工場入り口の門は、この通用門の少し下側の辺りにあったと推 測されます。写真E)の様子と対比して見ると、工場の跡地をうまく利用した設計になっていることがわかります。 このような施設の多くは入居者が外出することは少ないので、駅や市街地から離れた静かな地価の低い場所が選ばれますが、高殿苑の場 合はまさに駅の隣りという場所です。すぐそばを通る電車の音はあるでしょうが、建築技術でカバーできることです。入居者の家族にとっ てはこの上なく有り難い立地でしょう。施設ができた時、私は「こんなよい場所にできて利用者には便利だろうけど、さぞかし土地代が掛 かっているのだろうな。」などと思っていました。後に、邦寿会のことを調べていて大いに納得がいきました。こんなに利便性の高い場所 に福祉施設の新設ができたのも、「サントリー ← 鳥井信治郎 → 邦寿会」という深いつながりがあってこそ可能だったのでしょう。 2025年現在、社会福祉法人・邦寿会の理事長は、鳥井信治郎氏のお孫さんの一人である鳥井信吾氏が務めておられます。邦寿会の運営は 鳥井家の人々によってしっかりと受け継がれているようです。邦寿会の沿革や開設に関わる信治郎氏の理念など、詳しくは同会のサイトで 紹介されています。 |

||

| 「サントリー道明寺工場」の大まかな変遷をまとめておきます。 | ||

| ◆ 1934(昭和 9)年10月15日 株式会社寿屋が道明寺工場(大阪府南河内郡道明寺村大字道明寺)を建設し、葡萄酒、果汁の製造開始。 また、同時に横浜工場のコーリン製造を引き継ぐ。 ◆ 1935(昭和10)年 道明寺工場でブランデー蒸留開始。 ◆ 1940(昭和15)年 道明寺工場に新鋭ブランデー蒸留機設置、本格的ブランデーの量産を開始。 ◆ 1943(昭和18)年 道明寺工場等で軍用酒石酸を製造。(酒石酸を化合させてできるロッシェル塩が対潜水艦用の水中聴音 機に使用された。) ◆ 1945(昭和20)年 6月 1日 空襲で大阪工場・大阪第二工場が被災し工場の大半が焼失したことを受け、道明寺工場の設備を充実 し、大阪工場の主要作業部門を移設。 ◆ 1945(昭和20)年12月 1日 赤玉ポートワインを戦後初めて民需用として道明寺工場にて製造。 ◆ 1948(昭和23)年 3月 1日 赤玉ポートワインの瓶詰作業を道明寺工場より大阪工場に還元。 ◆ 1953(昭和28)年 8月 1日 大阪試験所を大阪工場より道明寺工場に移す。 ◆ 1955(昭和30)年 道明寺工場のジュース工場完成し、生産能力飛躍的に向上。 ◆ 1957(昭和32)年 2月 道明寺工場を増改築し、果汁およびリキュール生産に重点をおいた工場として新発足。 ◆ 1958(昭和33)年 8月 道明寺工場の設備を改造し、ジュース部門のリキュール部門への切り替え完了。 ◆ 2004(平成16)年10月 道明寺工場の操業を停止。その後施設が解体される。 ◆ 2008(平成20)年 4月24日 道明寺工場の跡地に社会福祉法人・邦寿会が「高殿苑」を開設。 |

| 《 社史『みとくんなはれ サントリーの70年Ⅱ』(1969年)の年表より(1934〜1969年分) 一部追補 》 |