1999年5月〜1999年7月日記帳 1999年8月〜1999年10月日記帳 1999年11月〜2000年1月日記帳 2000年2月〜2000年4月日記帳

2000年5月〜2000年10月日記帳 2000年12月〜2001年9月日記帳 2001年10月〜2004年11月日記帳 2005年〜2008年日記帳

![]() 2014/7/31

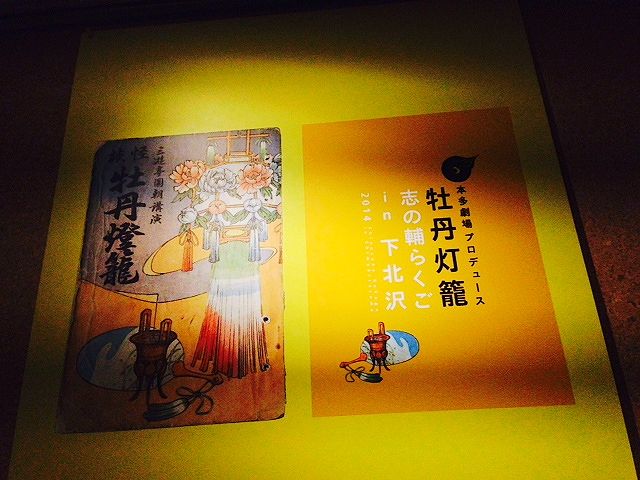

★★★★☆ 志の輔落語 ”牡丹灯籠” at 本多劇場

2014/7/31

★★★★☆ 志の輔落語 ”牡丹灯籠” at 本多劇場

幕末から明治に活躍した三遊亭圓朝の作品とのこと。歌舞伎での牡丹灯籠は、有名な”お札はがし”の場面を含め、実は2回見たことがあるが、長いストーリーの別の場面であり、今回全体の流れが良く分かった。

・2007/10/21に七之助のお露と愛之助の新三郎。

http://www.ne.jp/asahi/cyber/japanesque/diary_2008.htm

・2003/8/23に三津五郎の伴蔵と福助のお峰

http://www.ne.jp/asahi/cyber/japanesque/kabuki_dairy_2003.htm

主な登場人物だけで20人近くなる、圓朝が15日間かけて語ったという話を、志の輔は2時間30分で、鮮やかに解説し、そして聴かせる。

工夫を凝らした前半の構成と、聴かせる後半、そして志の輔が加えた最後。複雑な話を理解したという満足感と、人生や運命の複雑さを感じさせる仇討話の感動。

2粒味わえたという”巧の技”という感じで凄い。志の輔は上手いなぁ。

*”怪談 牡丹灯籠”(岩波書店)はこちら:

http://www.amazon.co.jp/gp/product/400310031X/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=400310031X&linkCode=as2&tag=cyberjapanesq-22

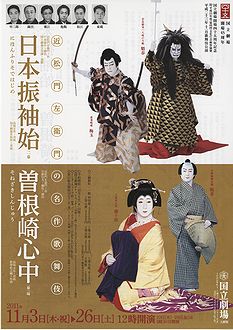

久しぶりに歌舞伎座へ。新しい歌舞伎座へは、一幕見席の観る手順が変わってしまったので、実は初めて。劇場があまりにも一代前と同じなので驚き!(笑)。

隈研吾さんに感謝!。

"正札附"は、右近と笑三郎の息がぴったりの踊りが良かった。

そして、"夏祭り浪花鑑"は、通しでの上演なので物語がわかりやすい。ただし結果的に残る印象は、海老蔵の奮闘公演という感じ。

義理の親殺しから、逃亡の大団円まで、人生の綾を感じさせる物語だが、海老蔵の凄み溢れる演技は、スカッと凄し!

ただし、どうも勘三郎のコクーン歌舞伎の、串田演出と笹野 義平次が、思い出されてしまう。あの爆発的な凄さに比べると、様式美の面白さという感じか。

*2003/6/21のコクーン歌舞伎

http://www.ne.jp/asahi/cyber/japanesque/kabuki_dairy_2003.htm

海老蔵よ、中車よ、まだまだ成長して、伝統と面白さの融合に期待!

![]() 2014/1/17 ★★★★☆ 志の輔らくご in

PARCO劇場2014

2014/1/17 ★★★★☆ 志の輔らくご in

PARCO劇場2014

CDで聴き一番の落語家と思っていた”立川志の輔”師匠の、パルコ劇場での独演会を見ることができた。

ACミランの本田を思わせるような素晴らしい落語だった。

登場はゆっくりと、そして語りだしは少し小さな声で落ち着いて客の耳と心をつかむ。ためがある。

この日の演目は、民話オリジナルの”こぶ取り爺さん” → 新作”モモリン” → 古典”井戸の茶碗”と3種の役を高いレベルで見せる。

モモリンでは、故郷のゆるきゃらの本物も登場。最後の古典は、低い声での世話物の語りが心に染みる。かと思うと、素早い会話で笑わせる。舞台の作りは屏風も無くシンプルだが、照明が場を盛り上げる。

CDやYouTubeで触れるのも良いが、本物はさらに良いなぁ。志の輔は、深い笑いと味わいがあり、歌舞伎の玉三郎同様、生で見られたことを神に感謝!

2013/11/3 ★★★★☆ 円覚寺 舎利殿と宝物風入れ、そして絞り染

北鎌倉の円覚寺にて、文化の日とお正月に公開される”舎利殿”を見た。意外とコンパクトでプラモデルの様に精緻に見える。隣の座禅の修行堂は、その静謐な雰囲気が圧巻。円覚寺の中では、他に”宝物 風入れ”で雪舟や狩野永徳や多数の達磨の絵も展示。

京都紋栄会の絞り染めの展示も素晴らしい。人手での一つ一つの絞りと、染める工程ではただ漬けるだけではなく、むらが出ないように染色液の中で動かすのはノウハウらしい。素晴らしい作品だが、その手間と大変さに、後継者が少ないとのこと。一見でのプリントとの違いをどう訴求し、高付加価値をブランドとして持ち、ビジネスとしても成り立たせ継承するかは、喫緊の問題だと感じた。

ミーハーな所では、假屋崎省吾に百花繚乱なる花と着物の展示もあり。(假屋崎氏の展示は有料だが、華美なだけで今ひとつ。)

少し紅葉の色づく気配も感じられ、見るべきものも多様な、円覚寺ワールドであった。

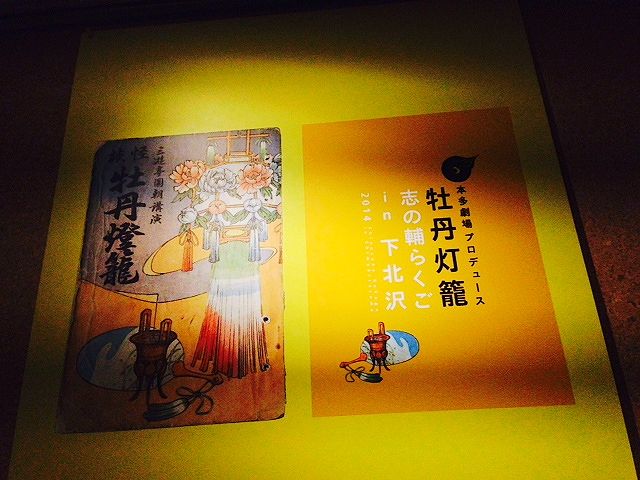

2013/10/5 ★★★★☆ 稲村ケ崎アートフェスティバル 幇間

稲村ケ崎アートフェスティバルの初日に、幇間(ほうかん)を見た。別の名は”男芸者”や”太鼓持ち”。日本に4人しかいない幇間の一人、悠玄亭玉八(ゆうげんてい たまはち)師匠 。

幇間の芸を見るのは初めて。前から一度見たいと思っていた。歌舞伎の”籠釣瓶”にも出てくる、旦那の立場に立ってお座敷を盛り上げる男芸者。土曜日18時から稲村ケ崎公民館にて、お弁当と日本酒の徳利付き。やはりこの手の芸は、日本酒を飲みながらが似合う。

男芸者というだけあり、場を盛り上げるために、色々な芸を持つ。忠臣蔵等の歌舞伎役者の物真似、歴代の総理大臣の物真似、都都逸を唄い、深川節、かっぽれと続く。芸の引き出しが多い。品良く、その場の雰囲気も見ながら、小気味良く芸をつなげていく。時に艶めいた話も交えて。

幇間は、男芸者なれど、”顧客志向”で、”品があり””場の雰囲気を瞬時に読んで””変化自在”というのが素晴らしい

楽しい笑いの”和”の時間でした。

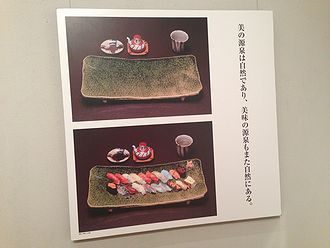

器や陶芸は、まさに写真に寿司が織部の皿に盛られている様に、荒削りなので、繊細な料理が載せられていると、料理を美しく引き立てる。

この魯山人の器で、魯山人のこだわりの料理を一度食べてみたかった(苦笑)。

Rosanjin's rough pottery make delicate cuisine of Japan look

delicious.

粗糙的陶器的鲁山人,看起来美味,精致的日本美食。

2013/7/19 ★★★★☆ アートアクアリウム

様々な金魚を、光と音を交え展示する”アートアクアリウム”。今回は、着物とのコラボレーションもあり。西陣織の着物の前を、ゆらゆらと金魚が泳ぐ。都会の真中での美しくお洒落なミニ水族館&美術館というコンセプトは斬新だ。

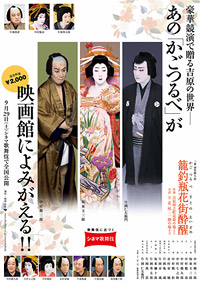

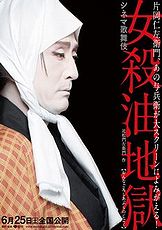

2013/3/29 ★★☆☆☆ シネマ歌舞伎 ”法界坊 ”

歌舞伎座がいよいよ4/2新装開場するが、近くの東劇では”シネマ歌舞伎”全作品を5/10までかけて上映中。まさに最前列から見る、役者の表情の凄さも堪能できる。実際に見たことが無い演目や役者の確認もできる。

今回は勘三郎の平成中村座での”法界坊”を見た。今まで見たいみたいと思っていたが、ついに永遠に見逃してしまった演目。ただ正直に言って感想は、笑いに走りすぎ深堀が足りずという印象。ちょっと下品過ぎるかな。江戸時代の庶民の芸能という色を強くしたかったのかな。最後に、舞台の後ろが開き、緑の光が飛び込んで来たところだけは素晴らしかった。ということで、自分的には、実際に見に行かなくて良かった(苦笑)。

さぁ、次は何を見ようか! ”女殺油地獄”は凄まじく面白いに違いない!。

Cinema Kabuki

has a powerful point of view from the front row.

电影歌舞伎有一个强大的角度来看,从前排。

2013/3/5 ★★★★★ 文楽”人間・人形 映写”展

東京 表参道の”ギャラリー5610”で3/9まで開催中の”人間・人形 映写展”が凄い! 個人的には、坂東玉三郎の鷺娘を初めて見た時のような衝撃。

”曽根崎心中”の最後の二人の道行の場面は、文楽の人形だが迫真に迫る。会場には涙を流す方も複数。

二人が命を落とす道行が、スローモーション、操り手の技、そして3Dと3種類の映像で語られる。そして、いつしかお初人形の顔に表情が浮かぶ・・・。

文楽の芸と人形は凄い!こんな素晴らしい、言葉のいらない世界を、絶やすわけにはいかない。

Bunraku, Japanese Puppets theater is Human than human. It's

marvelous.

文乐木偶,人比人。

![]() 2013/1/3 ★★★★☆ 鎌倉七福神 ”

2013/1/3 ★★★★☆ 鎌倉七福神 ”

日経新聞2012/12/29版に 七福神の全国ランキング が載っていました。一位は大阪ミナミで、四位に鎌倉七福神が!ということで、巡ってきました。

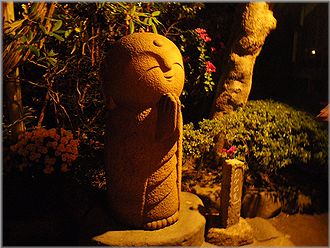

浄智寺の”布袋尊”です。森の中の雰囲気良し!

浄智寺の”布袋尊”です。森の中の雰囲気良し! 鶴岡八幡宮内の旗上弁財天社の”弁財天”です。八幡宮は大にぎわい!

鶴岡八幡宮内の旗上弁財天社の”弁財天”です。八幡宮は大にぎわい! 宝戒寺の”毘沙門天”。清々とした雰囲気です。

宝戒寺の”毘沙門天”。清々とした雰囲気です。 妙隆寺の”寿老天”です。あっさりと祭られています。

妙隆寺の”寿老天”です。あっさりと祭られています。 本覚寺の”夷(えびす)神”。いやぁ、ここは華やかで、巫女さんも大勢いて、お正月らしい。鎌倉駅から近いし、お勧めです!

本覚寺の”夷(えびす)神”。いやぁ、ここは華やかで、巫女さんも大勢いて、お正月らしい。鎌倉駅から近いし、お勧めです! 長谷寺の”大黒天”です。ここは長谷観音もあり、賑わっています。

長谷寺の”大黒天”です。ここは長谷観音もあり、賑わっています。 御霊神社の”福禄寿”です。神聖な雰囲気と手作り感が漂います。

御霊神社の”福禄寿”です。神聖な雰囲気と手作り感が漂います。

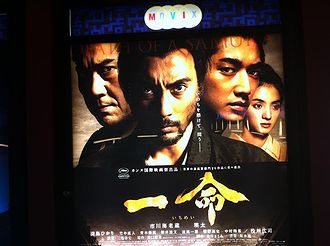

2012/10/27 ★★★★★ シネマ歌舞伎 ”籠釣瓶(かごつるべ)”

歌舞伎座が建て替え中で、歌舞伎欠乏症を感じる日々。歌舞伎座で何度も見て好きな籠釣瓶が、シネマ歌舞伎に。

愛想尽かしを言い放ち部屋を出ていく畳の擦り音も、恥と悔しさで泣いてドロドロ流れる体液も、迫るカメラが狂気をとらえた傑作

劇場よりもアップで迫ると、玉三郎、勘三郎、そして下男役の勘九郎、玉三郎をいたぶる権八役の彌十郎の演技が凄い。くっきりと性格が出ている。勘三郎の狂気は、羊たちの沈黙でアンソニー・ホプキンスが演じたハンニバル・レクターをも想像させる。

物語全体は、ピンクフロイドの”狂気(Dark

side of the

Moon)”の曲を思わせるというか、犯罪者の心理と背景も掘り下げるドラマ”相棒”のようなというか、善良な男が、女に恋し、愛想尽かしをされて、女を斬り殺す。

こんな物語を、美しく妖しく芸術にする歌舞伎。恐るべし!そして、歌舞伎 万歳!

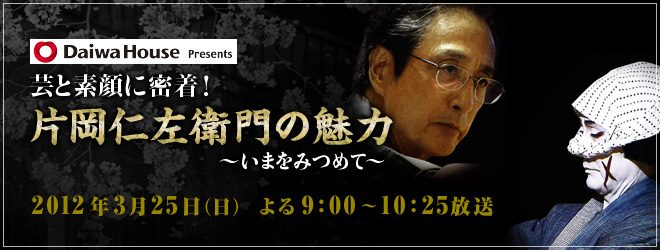

2012/3/25 ★★★★☆ BS朝日 ”片岡仁左衛門の魅力”

BS朝日で、仁左衛門さんのドキュメンタリーが、約1時間30分にわたりあった。丁寧に作ってあり、見応えのある良い番組であった。

・義経千本桜の三段目”すし屋”の権太。家族の情を際立たせ、最期は自分の家族を犠牲にした義を父親に報告しようとした瞬間に、勘違いした父に殺されてしまう。

脚本を、現代の人にもわかりやすい様に、書き換えているんだね。凄いね。ここまで変えているとは、知らなかった。こだわりの人だ。

・評論家の”人気役者は、1.声、2.顔、3.姿 の3拍子がそろっている。仁左衛門はまさに揃っている”に納得。

また ”江戸は役者を見せる。上方は役と人を見せる”にもなるほど。

・戦後 歌舞伎が絶えたり、上演機会が少なく、東京へ出てきた時の、欠けた水入れを使っている姿に、仁左衛門の歌舞伎好きの原点を見た気がした。

素晴らしい番組に、スポンサーの大和ハウスにも感謝!そして、仁左衛門 歌舞伎をますます見たいと思わせる番組であった。

2011/5/5 河村喜史展と其中窯

●河村喜史 作陶展 at 横浜高島屋 2011/4/20〜26

横浜高島屋での展示会。仕事の昼休みに御寄りした。

四角い陶器の升が、無造作にブロックの様に積んであった。荒削りで、でも鋭利さのある造形たちが、一つ一つ主張している。

3.11の地震で原子力発電所が津波に無残に壊されている映像をずっと見ているので、作品の力強さにハッとした。

強い!

そして、新しい趣向だと思うが、斜めに口の付いた花器達。

バランスに仄かな危うさがあり、なぜか気になる。

そしてそして、蒼い釉薬の作品。触るとひんやりと冷たそう。クールな姿に惹かれる。

蒼い天目?茶碗。肌の適度な湿度から、底の透明な海のような水たまり。

ダイビングをやっていた頃に、パラオのブルーコーナーをドリフトダイブをしたのを思い出した。

●其中窯

機会があって、河村さんの窯 其中窯 を見ることができた。

そこで、展示会で作品を見たときとは、異なる印象を得た。

上手く言えないが、言葉にすると ”ダイナミックなカオスからの幸せな解脱”なんていう感じかな。

鎌倉の山あいで、ひやりとした空気が流れる中で、まずは焼く前の形作り。

一つの作品を作るために、同じ形を幾通りも作るらしい。

そして、大窯は1000℃以上に薪で熱せられる。薪のくべ方により、大窯の中で炎が流れを作り、高温の波を作る。

大窯の中に、アナログな温度計を20以上入れて、温度変化を感知するらしい。

・落語の舞台裏が見られるのが良かった。まさに舞台裏なのだが、出囃子の太鼓をたたくシーンもある。意外と舞台裏はシンプルと感じた(笑)。

・隅田川馬石さんという落語家が演じた、”柳田格之進”の場面が良い。普段 落語を見る視線とは異なり、演者の周りをじっくりとカメラが追う。

顔に触れんばかりのカメラアングルが、五十両をめぐっての迫真の演技で、心に迫る。”シネマ歌舞伎”もそうだが、普段目線と異なる映像は、それはそれで素晴らしい。

ということで、ホッと心温まる作品でした。

2011/3/5 【番外】 香港と鎌倉

香港に行く機会があり、鎌倉と似ているものを二つ紹介。

一:江ノ電と似たトラム

香港島の東西をトコトコと走る二階建てトラム。古い街からビジネス街まで、車窓が移り変わる。

江ノ電の江ノ島〜腰越間の車道の真中を走るスリルが、交通量と人の数も多いし、信号無視や道路法規無視ので、10倍増しという感じ。

二階からの眺めも、行きかう街並みが遠くまえ見えてGood。

香港に行ったら乗るべし!

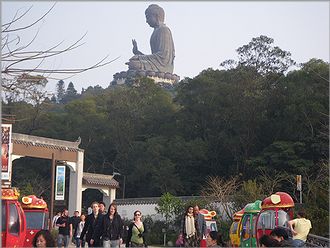

二:鎌倉大仏と親子のような大仏

香港島から地下鉄で25分。東涌駅でおり、全長5.7キロという長いロープウェーに乗る。

ロープウェーは30分。湖を越え、空港を見て、山を登っていく。そして、ロープウェーからも遠くに大仏が見えてくる。いよいよ昂坪(ゴンピン)に着く。

江ノ島の弁財天仲見世通りのような、土産物屋やアトラクション施設が並ぶ。そして、いよいよ大仏である。鎌倉の大仏同様、屋外にドォーンと構えている。

台座を含めた高さが34m、重さは約250トンとのこと。鎌倉の大仏はウルトラの父の様に威厳があり、ゴンピンの大仏はウルトラマンのように若々しい表情。

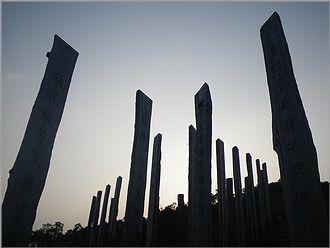

大仏を下り、スピリチュアルな”心経の道”へも行く。大仏から15分くらい歩くと行ける。人は少ない。

小高い丘に般若心経の言葉が書かれた丸太が38本立っている。まるで、”2001年宇宙の旅”の最初に出てくる”モノリス”の様である。

パワースポットであるというのも頷ける。

みうらじゅんといとうせいこうの見仏記の気分。加えてパワースポットで、霊気をもらって、大満足。

香港は、買い物だけではもったいない。ゴンピン大仏とパワースポット心経の道へ、行くべし!

2010/11/27 江ノ島花火

今年は、江ノ島の花火が、APECの影響か、藤沢市制70周年の影響か、11月に行われた。

有料席も登場。ということで、70周年記念の席に行ってきた。1人 2400円。

水族館前に広がる階段状の席に座れる。段差があるので、目の前にはだれもいず、海しかない。そして、その海から、江ノ島との橋のたもとと、海面と2か所から打ち上げられる。

冬のせいで空気が凛として清々としており、またこの日は僅かに風が吹いていたせいか、花火の煙が全くかからない。

こんなに近くで、クリアな花火を見るのは初めてであった。TUBEの曲に合わせての工夫、2か所からシンクロして上がる工夫、2尺玉の大玉が上がる工夫 等々、45分間という短い時間に詰め込まれていた。

そして、地元の人からの、”XXちゃんお誕生日おめでとう”という、ほのぼのとした花火も風情がある。

有料でも、来年も行ってみたいと感じさせた、秋の花火であった。

2010/11/20 長谷寺の紅葉ライトアップ

今年は、11/20〜12/5に長谷寺の紅葉ライトアップ。 初日の土曜日に訪れたが、初日から大勢の客。何年か続けてきて、私のHPでも毎年紹介しているが、すっかり秋の夜の美のイベントとして定着した感がある。

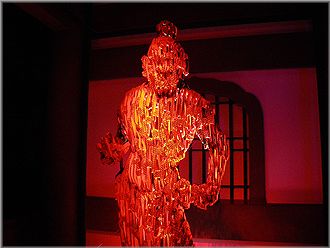

今年は、紅葉を照らすだけでなく、段ボールで作った彫像がライトアップされて飾られる。”本掘雄二”さんというアーティストの作品らしい。

それが、観音堂前に4体飾られ、青赤緑の変化するライト照らされると、クールな冷たさと、ホットな美しさと表情を変えていき美しい。アーノルド・シュワルツネガーの”ターミネーター”や”T2”のリキッド・メタルも思い出した。

そして、観音堂に入ると、そこには金色に輝く十一面観世音菩薩像、こと長谷観音が現れる。圧倒的な美しさと慈悲の光。人工的な仏像と光から、温かい柔らかい光の変化に、感涙物の美しさである。極楽浄土とは、このような美しさであろうか。

皆様も この恍惚とした世界を、是非 味わってくださいない。もちろん紅葉も、いと素晴らし!

2010/11/14 オバマ大統領の鎌倉訪問

11月14日はオバマ大統領がAPEC終了後に鎌倉に来た。就任後初の日本訪問時の演説で、大仏と抹茶アイスの思い出を語ったが、 APEC終了後に、その思い出の場所を再訪ということで、高徳院の大仏になったらしい。

前日の13日から、国道134号線沿いに京都府警の警官が立つ。

当日は、近くで見たかったので長谷駅から大仏への観光客が普段通る道に最初行ったが、なんと その道の歩道は一般客は、立ち入り禁止。フェンスで固くガードされ、警官だらけ。完璧なガードだ。

仕方ないので、国道134号線に行った。海沿いも、鎌倉の花火以上の人だ(苦笑)。アメリカ人も多い。自国の大統領を見られる貴重な機会であろう。

国道沿いの歩道も、由比ヶ浜4丁目交差点から鎌倉側は立ち入り禁止にしている。 仕方ないので、由比ヶ浜4丁目交差点の砂浜で待つ。

まるでトライアスロンの自転車のコースのように、道路は完璧に空けられた。

しばらくすると、パトカーに先導されて、黒塗りのアメ車のSUVがどんどん通り過ぎる。 助手席には、映画に出てきそうな強面のSPらしき黒人が顔を出している。20台くらいの車が通り過ぎ、イベントは終わり。 オバマ大統領がどこに乗っているかは、わからなかった。まぁ、わからにように、同じ黒塗りの車を何台も並べているのだろうが。

*他の地元の人から聞いた情報だと、

・帰りは、機嫌良さそうに車の窓から手を振っていたらしい

・帰りに予定外に、大仏横の通り沿いにある”山海堂”に寄り、子供のお土産用に数珠を2つ買ったらしい

あと、私は抹茶ソフトが好きなのだが、オバマ大統領は抹茶アイスキャンディーを食べたらしい((笑)。

2010/10/2 大佛茶廊 公開

鎌倉の風致保存会の方より教えていただき、大佛茶亭 の無料公開へ鎌倉 雪の下へ。鎌倉らしい小路を行くと、たどりついた。素晴らしい天気で、訪れる人も多い。

大佛次郎さんという作家は、鞍馬天狗

を読んだ記憶があるが、元々は外務官僚で、鎌倉の大仏さんの裏手に住んでいたので”大佛”、そして鎌倉の大仏が太郎だとすると、自分は”次郎”ということで、大佛次郎というペンネームにしたそうである。鎌倉の風致保存会の方の親切な解説で教えていただいた。

そうそうその方によると、大佛次郎さん自身が風致保存会の設立に参加されたとのこと。外務官僚の知見も活かしてナショナル・トラストという、民間からの寄付のお金により、保存すべき自然の土地を買い、守るという運動を行ったそう。考え方にはすごく共感できる。資本主義の日本だと、政治や法律でも守るべきだが、資本の原理で守る部分も必要だと私も考えている。海外だとビル・ゲイツにはじまり、資産家は寄付をするのが当たり前の文化もあるし。是非 風致保存会に期待である。

お茶も立てていただくこともできました。一服のお茶に清涼感を感じて、大佛茶廊をあとにしました。風致保存会の方々の企画力と説明に感謝感謝である。

(大佛茶亭は、普段は大佛茶廊

としてカフェになっているとのことです)

2010/7/21 鎌倉花火大会

昨年度は天候の影響で中止になった鎌倉花火大会。今年は、潮の影響で、日付を8/10から7月に移しての開催。今年は晴れた日で問題なく開催され、一安心。

さすがに7時開始の花火の時間は、まだ少し明るい。海上に設置された花火台もくっきりと見える。由比ヶ浜には、見渡す限りぎっしりと人。歩いてくる途中は、浴衣の女性が多くて嬉しかった。和の花火は、和の服装で見るのが、情緒がある。

今年はスポンサー減の影響か、1,000発と規模縮小。花火を数発上げた後の、次の花火までの間隔は心なしか長い(苦笑)。

それでも、後半は密度も上がり、天空の花火と水中花火のシンフォニー。波に映りキラキラと光る様子が美しい。

実は、2日前にロードバイクでトレーニング中に、自動車にぶつけられ救急車で運ばれたこともあり、人生の”はかなさ”とか、生きていることへのセンチメンタルな味わいも余計に感じた花火大会であった。(事故については、打撲のみで回復中)

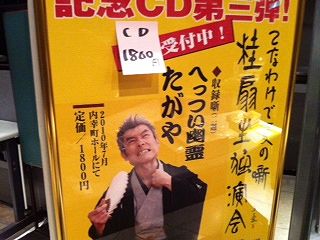

2010/5/30 ”勝彦会”

歌舞伎座が建て替え中で、一幕見席が無くなり、仕事帰りに歌舞伎を見られなくなり、和へのフラストレーションが貯まるこの頃。

以前 日本舞踊を教えていただいた 坂東勝彦師匠の会があったので、見に行きました。

場所も”日本橋公会堂”で、日本橋劇場ともいうようで、テレビドラマの”新参者”の舞台の水天宮からすぐ。

花道も立派な、素晴らしい舞台なのに、まず驚き。さすが”日本橋”は和に造詣が深い!

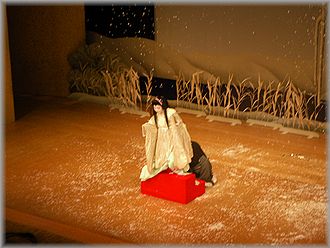

坂東撫彦さんの”鷺娘”。玉三郎の鷺娘を何度も見ているので、自分がどう感じるか不安だったが、素晴らしい出来栄えに感動。

舞台も観客席も真っ暗にしての始まり。後見との息も合い、華麗な早変りが続く。

そして、紅い着物から、最後の白鷺の姿に変わるときに、私はゾクリとしました。玉三郎の鷺娘でも感じなかったようなゾクリ。

女性が女性の人生を演じて舞うほうが、それはそれで深みがあるように感じる。中性的な玉三郎も良いが、感情移入できる女性の鷺娘も良いですね。

粉雪の中で舞い踊る鷺娘。最後は玉三郎のように粉雪の中で果てるのかとちょっと悲しく思いましたが、演出が異なり、赤い台の上で天に昇るような終わり方。

恋の酸いも甘いも知ったが、それも人生。最後は天国に昇るのだ、という今回の演出は良いですね。ハッピーエンドっぽいかな。

トリは勝彦師匠と勝友大師匠の”新一つとや”。

坂東流らしく、軽妙洒脱に四季が表わされる。お二人の掛け合いが楽しい。キレが良い中で、表情までも豊かで楽しませる。

粋ですな。

ということで、和の世界は良いですな。日本橋公会堂は、客席から舞台も近く、たっぷりと踊りを堪能できました。

ただ綺麗だけでなく、笑いもあると飽きませんね。見ていて幸せな気持ちで帰りました。

東銀座の”東劇”にてシネマ歌舞伎を見る。

正直に言って、演目としても少々地味かなと感じた。

”蜘蛛の拍子舞”は、遠目ではわからぬ蜘の微細な動きがわかるのは良い。実は、蜘蛛の脚がお茶目にきちんと動いているのだ。

最後の蜘蛛の巣ならぬ、白い飛び道具を玉三郎演じる女郎蜘蛛が投げるのも派手で良い。

次の”身替座禅”までに10分くらいの休憩がありました。

歌舞伎座だと、ザワザワと観客の話し声が余韻となるのですが、東劇という映画館だと、明るくなると夢から醒めてしまいます。

そこから、次の作品に没入するまでは、随分と違和感があった。

素にもどってしまうので、シネマ歌舞伎で2作品ある時は、休憩時間の照明や演出に工夫が必要だと思う。

”身替座禅”は、勘三郎の庶民性で見せてしまう作品。わかりやすい物語にわかりやすい演技。

歌舞伎の入門にぴったりかな。

個人的には、骨のあるストーリーのある見せる歌舞伎のシネマ歌舞伎化を期待!

2010/2/19 二月大歌舞伎

★★★★★ 勘三郎、玉三郎、仁左衛門 ”籠釣瓶花街酔醒(かごつるべさとのえいざめ)”

緊迫感の漂う舞台が、最初から最後まで続いた。

現代でも事件でありそうな恋の不条理。勘三郎の迫真の狂気の演技と、玉三郎の聖なる美が絡み合い最高。狂気と哀愁が切ない。

漆黒の闇から、三味線の囃子が流れ、いきなり光が灯ると、そこには吉原の桜が満開。

田舎商人の勘三郎が、花魁の玉三郎を見初める。恋する玉三郎を見受けしようとした夜に、間夫の仁左衛門に責められて、玉三郎は勘三郎を袖にして、振ってしまい、恥をかかせる。

そして4ヶ月後に、勘三郎が久しぶりに吉原を訪れる。玉三郎と二人きりになった瞬間に、玉三郎を切り捨てる。狂った目をして、逃げる玉三郎を殺してしまう。

最後の殺しの場面は、勘三郎が、玉三郎 八橋を切った後に、たっぷりと魅せる。

本物の蝋燭を手にしたまま女中を切り、”籠釣瓶は良く切れるなぁ”とうめく。

目をむき、刃に魅せられる。

また目を少し天を仰いだかと思うと、切った八橋が視界に入った瞬間に、一瞬だけ悲しそうな表情をする。

次の一瞬は狂気に戻る。

迫真の狂気の演技に、なぜか魅せられる。

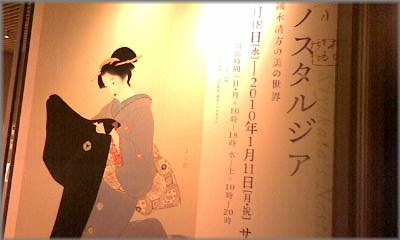

![]() 2010/1/4 サントリー美術館 鏑木清方 ”清方ノスタルジア”展

2010/1/4 サントリー美術館 鏑木清方 ”清方ノスタルジア”展

鎌倉の”鏑木清方美術館”で年中見ることができるが、今回は六本木のサントリー美術館が、”清方ノスタルジア”と銘打って、気合の入った展示会を実施。

新年のせいか、着物姿のお客様もおり、たくさんのお客様が入った盛況ぶりに驚き。清方の人気か、それともサントリー美術館の知名度と企画力か。日本画が、ここまで人気があるとは。これから高齢化社会に向けて、大人の心をとらえる日本画は、企画の仕方によってアピール力があるのだと関心。そして、”ノスタルジア”という名前のつけかたが、リーマンショック依頼の縮小気味の世情に疲れ、癒されたい人たちの心をとらえたのかもしれない。

鏑木清方は、私が一番好きな、艶のある日本画を描いた画家だが、その生涯や、浮世絵との比較や、描く技術が、構造的にわかりやすく展示されている。髪の毛のあのフワッとしたぼかし方は、まだ一度描いて濡れているうちに、さらに上から描くらしい。

ポスターになっているのは”春雪”。もの思いにふけりながら、着物をたたむというシンプルな作業を淡々とする様が美しい。着物の柄が”雪輪紋”であり、着物の色は夜明けや黄昏時の富士山の色を意識したらしい。物語を語る服としての”着物”は素晴らしい。世界中で、物語を静かに語る服なんて、日本の着物くらいではないか。

そして、作品で私が一番感銘を受けたのは、”遊女”という作品。泉鏡花の”通夜物語”に題をとっているらしいが、好きな男のために、自分の胸をついて、その血で絵を描かせる遊女の姿。そんな決意を胸に秘めている目が、冷たくて、艶もあり、ゾッとうる美しさ。

美しい夢のような和の世界に浸れ、素晴らしい空間と時間であった。

清方の作品に触れたくなった方は、鎌倉の鏑木清方美術館へ。清方が住んだ家と風情の中で、作品を楽しめます。

箱根駅伝観戦ノウハウを記す。

ノウハウ1:行く

小田原駅で東海道線から小田急に乗り換え、箱根湯本へ着く。

もうそこは人の波。電車はだいたい15分間隔だが、電車には乗り切れず、1本待ち。はやめに行くのが肝要だ。

ノウハウ2:待つ

小湧谷で降りた。少しユネッサンの方に上がる。沿道は二重にもならず見やすい。待ち時間は、日陰は寒いので、日向で待っても、混まないので安心。

60年以上駅伝を見ているという方とも立ち話をしたが、ゴールの芦ノ湖は混んで良く見えないので、小湧谷に来たとのこと。

箱根の山の中で見るのが、人も混んでおらず、お勧め。

ノウハウ3:持つ

ワンセグが入る。山の中なので無理かなとも思ったが、画像が見られる。待ち時間もワンセグがあると、楽しく過ごせる。

ノウハウ4:見る

ランナーは速いので、一番前で見られるとはいえ、カメラを撮っていると、あっという間に通り過ぎる。かつ速いので、なかなか上手く撮れない。少年の頃に、SLを”流し撮り”していたのを思い出した(苦笑)。カメラを被写体に合わせて、同じスピードで動かす”流し撮り”。

撮ることよりも、集中して見ている方が良いと反省。

ノウハウ5:温まる

観戦後は、温泉でゆったりと温まるのが、心も身体も幸せにする。”小湧園ホテル”の温泉に入った。観戦+温泉でも、日帰りできるのは嬉しい。

ということで、これから毎年来たい気分(笑)。

![]() 2009/10/17 花柳榮輔 をどりコンサート at 両国シアターX

2009/10/17 花柳榮輔 をどりコンサート at 両国シアターX

久しぶりに日本舞踊を観た。

久しぶりに日本舞踊を観た。

様々な音とイケメンを揃えて、フラメンコから地唄まで、”をんな”の人生を多様に表した総合格闘技の日本舞踊舞台

通常の日舞の舞台を想像して行ったので、”総合芸術”の舞台はとても新鮮であった。中学の頃に、ロックのレッドツエッペリン”狂熱のライブ”の中で、”天国への階段”を見たような衝撃を受けた。ハードロックの勇者が甘美で透明だが少しセンチメンタルな曲をやったように、日本舞踊もこのような自由な表現方法があったのかという感想。

フラメンコギター、筝、太鼓、地唄。そして、島原の遊郭に売られていくシーンでの、心をかきむしるような笛。

あと、どの男性もイケメンであったのも、舞台を引き立たせるために良かったと感じる。媚びるイケメンでなく、素朴で素直なイケメンであるから、舞台を壊さないのであろう。

欲を言えば、速度をグッと落として、しっとりと舞うところもあった方が良い。地唄のところを切々ととか。

でも、西鶴の”好色一代女”が基になっているが、若衆、花魁、歩き巫女までの色々な人生を、スピード感溢れて、パワフルに生きるのも”現代のをんな”かな。そう考えると、和の色々な要素を交えながら、観る人にもパワーを与える日本舞踊という新しいジャンルは、ユニークで面白い。

色々な可能性を感じる舞台であった。

2009/7/20 歌舞伎座 七月大歌舞伎

★★★★★ 市川海老蔵 ”夏祭浪花鑑”

”ライク・ア・ローリング・ストーン”の例えの如く、義の為に人生を狂わせる海老蔵の迫真の演技が凄し。Fantastic!

2009/5/17 坂東玉三郎 日経新聞特別公演

夢のような企画のご紹介を!

日時:6/26(金) 19:30

演目:地唄”雪” 長唄”藤娘”

会場:新・日経ホール(大手町)

申込:はがきに 〒、住所、氏名、電話番号、希望枚数(2枚まで)を記入し、

〒100-8066 日本経済新聞社 社会事業部「舞踊公演」係

締切:5/28消印

招待:抽選で300名。当選の発表は6月中旬の入場整理券の発送による

2009/4/23 歌舞伎座 四月大歌舞伎 ”曽根崎心中”

★★★★★ ”曽根崎心中”

藤十郎の曽根崎心中を、この4月は観るのが3回目。1、2回目に比べると、さらに凄みを感じた。と思ったら、翌日は ”曽根崎心中”

1,300回目。1,299回目の曽根崎心中は、77歳の藤十郎が、妖艶に見えた。

人生には色々”選択”を迫られる瞬間がある。女の脚に頬を寄せるか・・・短刀を抜くか・・・色々な選択が、人の人生を時に狂わせる・・・。

選択1:そもそもこの”曽根崎心中”は、長らく上演が途絶えていたが、1953年に藤十郎らが復活上演したもの。近松の作品とはいえ、心中もので、女の脚に頬を寄せるような、ある意味 危ない表現があるものを、良く復活したのだと思う。でも、このドロリトした男と女の関係は、大阪ならではの面があると感じる。

選択2:お初が、縁の下に潜む徳兵衛に脚を差し出すシーンが、2回ある。縁の下で、金を騙し取った男のいやみな声と、誠実な恋を語りキセルを握るお初の声は、徳兵衛にどう届いていたのか。一緒に死ぬという確認を、お初は脚を差し出すことで、2度する。そして、2回とも、徳兵衛は、その足をしっかりと顔を寄せ、ほお擦りをする。

選択3:最後に、二人で心中に向かいながらも、徳兵衛はなかなか踏み切れない。脇差の短刀を抜かせるのは、お初である。それを、徳兵衛は促されるままに受取り、最後のシーンへ。お初のまわりを回りながら、徳兵衛が短刀を振り上げたときに、フッと幸せそうに笑うお初。

選択 番外: この日の早朝、SMAPの草薙くんが、ミッドタウンの公園で裸で騒いだとのことで逮捕され、大きいニュースになった。お酒を飲んで、心の底にある何かを、彼は素直に吐き出そうとして、ルビコン河を渡るという選択をしたのかな・・・。

いずれにしろ、近松の完璧な脚本に、藤十郎が可愛さと妖艶さで、息をもつかせぬ世界を創っている。

(前回 太地喜和子の名前を出したが、お初のまなざしは、池波志乃 を今回は思い出した。)

2009/4 歌舞伎座 四月大歌舞伎

玉三郎の”廓文章”vs 藤十郎の”曽根崎心中”と上方の恋の対決。

私の評価は、藤十郎”曽根崎心中”の勝ち!

曽根崎心中は、面白さのあまり、2度も観てしまった。

★★☆☆☆ ”廓文章 吉田屋”

有名な夕霧と伊左衛門も勘当から、夫婦となるまでのハッピーな話。

玉三郎の夕霧と、仁左衛門も伊左衛門という豪華な組み合わせ。

奇しくも、2004年に当時の鴈治郎さんが伊左衛門を演じる”廓文章”を見ていた。

正直に言おう。

玉三郎も仁左衛門さんも、少し顔に皺もあるのが、前からのファンとしては辛い。

若さゆえの伊左衛門のアホなぼんぼんは若くなくてはいけない。

つれなくされて、心を惹こうとする夕霧は、クールに迫るなら、ゾッとするくらい美しくなくてはいけない。

そして、夕霧は、無表情な美しさを出すより、表情の端々には、オンナを感じさせた方が、惹かれるかな。

★★★★★ ”曽根崎心中”

お初天神にはお参りしたことがあるにも関わらず、人生初の”曽根崎心中”であった。

今は藤十郎さんだが、さすが鴈治郎さんの当たり役であり、これは凄い。

なんというか、今まで見てきた数々の歌舞伎の演目とは、どこか感じが、匂いが違うのだ。

自分は今まで、クールな美しさや凄みというものが、歌舞伎で好きだった。

でも、藤十郎の曽根崎心中は、

”ドロリ””べったり”とした、現実世界ではありえないが、心の奥底で惹かれるような男と女の物語なのだ。

筋書きは、

・騙されて金を奪われた男と、彼を想う女郎が、皆に2度も罵倒され、屈辱と金を返せない状況になる

・二人で心中を図り、男が女に刃を向ける

という話。

この ドロリとしているが惹かれる匂いはどこから来るのだろうか。

思い浮かぶことを記して見る。

ドロリ1:藤十郎 お初が、最初に登場する時の、着物の乱れた姿。オレンジと赤の着物が、見事にはだけている。

そして、ほろ酔いのお初は、天真爛漫に恋人の徳兵衛といちゃつく。

ドロリ2:藤十郎のお初が、頬の血色も良く、ぷっくらとして、色気があるのだ。

例えば、太地喜和子のような、可愛さと妖艶さと、自己破滅型も仄かに匂う美しさがあるのだ。

ドロリ3:縁の下から、男が女の足にすがりつくシーン。

罵倒されている男への愛の啖呵を切り、着物を裾をはだけて、男に足を差し出す。男はそれをかかえ、悔しさに耐える。

ドロリ4:心中のシーンでは、短刀を出しながら、心中をためらう男に、短刀を握らせる女。

そして、男が刃を振り上げた時に、女は仄かに微笑んでいるのだ。

近松の完璧な脚本と、藤十郎の天真爛漫で色香が漂い一途な女。

人生と、男と女は深い。

*おまけ:太地喜和子さんと、吉右衛門さんが共演する”藪の中の黒猫”も妖しく面白し。

2009/1/24 歌舞伎座 寿初春大歌舞伎 さよなら公演

歌舞伎座のさよなら公演の一ヶ月目。行きたい行きたいと思いつつ、やっと24日の土曜日に行けた。

見るのは大好きな演目の、”十六夜清心” と ”鷺娘”。今回 一幕で4階から見たが、オペラグラスを忘れたのが少々残念。

★★★☆☆ 十六夜清心

以前に 仁左衛門の清心と、玉三郎の十六夜 を見て、その仁左衛門の”悪”への変化にゾクリと来た”十六夜清心”。

今回は、菊五郎 清心に、時蔵 十六夜。

この演目は、毎日歩いている”稲瀬川”と、近くの”極楽寺”が出てくるので、身近である。こんなに不条理で色悪の演目が、家の近くを題材にしているのも、なにかの縁か(苦笑)。

菊五郎の清心は安心して見られますね。ただし、”だが待てよ・・・”の悪に豹変するところが、仁左衛門だと目に狂気が走っていたが、菊五郎だと普通の雰囲気が少し残るかも・・・。

それにしても、この不況に急速に覆われたグローバリゼーションの世の中で見ると、よくこのような、坊主が悪の盗人に変身し、”一人殺すも、千人殺すも・・・”なぞという乾いているが本質をついた言葉が、少々現実味を持って、肌寒く感じられる。凄い脚本である。おそるべし、河竹黙阿弥!

★★★★★ 坂東玉三郎 鷺娘

何度目であろうか。玉三郎の鷺娘を見るのは・・・。

青い蒼い粉雪の舞う舞台を観ながら、これを桜吹雪の舞う舞台で一度見たいと、なぜか思った・・・。そして、涙腺が弛んだ・・・。

出だしのところと、息絶える直前のところが、いつもよりも”よろめき”が多いような気がした。より瀕死の白鷺という感じがする。そして、最期の白い衣裳に変わる前に、一瞬 傘から真紅の着物で現れる部分が、いつもは傘から上に出るだけだが、今回は身体を横にも動かし、その真紅の血の滲むような想いが、ゾクリと伝わった。そして、涙腺が弛み、少々うるうる。

最期に、白鷺が粉雪の中でくるくるともがき苦しむ姿を見ながら、これを桜吹雪の中で狂うような演出も良いかなと、ふと思った。雪も桜も美しすぎる・・・。

2009/1/3 YouTubeにて鎌倉の年始を