ここでは、4年程度ですが、私が習っている日本舞踊の面白さや気づいた事について記していきます。歌舞伎のページとは異なり、ここでは自分が舞う(performする)という視点に立っています。なお、私は日舞の中でも、坂東流のお師匠さんについていました。

なお、ここでは他のサイトではなかなか読めない話題性のおもしろさとして、男の私が女形をやることに関して集中的に記しますが、私自身は二枚目系や剛勇無双の男役も好きです。(念のため・・)

[日本舞踊を習いたい方へ]

●坂東流:私のお師匠さん:(結構、これから習いたい方、再開したい方より問い合わせを受けるので記します)

坂東 勝彦。 川崎市 宮前区 有馬5−1−17 (田園都市線 鷺沼駅よりバス5分)TEL044−888−8258(お稽古場)

*名前は勝彦ですが、気風の良い素敵な女性の師匠です。少林寺拳法をやっていたというだけあり、身体の切れよく、男役もこなす。もちろん、情念たっぷりの女役もいけます。ただ踊るだけではなく、全身全霊で演技をする力は凄い。普段は、江戸っ子 下町育ちなのでザックバランに話せます。是非興味のある方は、「インターネットで電脳和風を見た」と一声添え、お気軽にお問い合わせください。

先人達のお言葉 私の日記より日本舞踊や歌舞伎関連 例えば「藤娘」を見てみると・・・

日舞を舞う事のおもしろさ 異性を演じるとは 女形をどう演じるか どうやったらより女らしくなれるか? 後見(こうけん)について 他のスポーツとの共通点 オペラにおける異性の演技 フラメンコとの比較 ダンスの振付シミュレーションツールとは? 狂言師 野村萬斎 NHK衛星放送にて語る! フラメンコとの比較 その2

日本舞踊を踊ることのおもしろさを思いつくままにあげますと、下記の3点があります。

特に、他では得がたい体験というのは3の、男性の私が女形(おやま)を演じるということです。

基本的に坂東流という流派は、歌舞伎が基になっているため、他の流派に比べれば男役が多いと思います。実際に私も、助六や五郎等の括弧良い、又は剛勇無双の男性役も、演じていて気持ちが良く、大好きです。でも、それではおもしろく無いので、ここでは女形を演じることについて記していきます。

男が女を演じるというのは、一見すると気色が悪いと感じられる方も多いとおもいます。しかしわざわざそれに挑む理由の一つに、人の美しさというのは、突き詰めていくと、男女を超えた中性的なところに収斂していく事があると思います。海外で思いつくのは、例えばビスコンティ「ヴェニスに死す」のビヨン・アンデルセンの様な妖しい美しさがあります。日本で言えば、玉三郎の妖艶さが、これにあたるでしょう。男が「女」の、仕草・感情・反応・言葉当を考えながら、あくまでも「演じる」ことにより、超越的な美や、誇張された女という存在に近づけるかもしれません。

ちなみに、私は最初に習い始めたのは、歌舞伎を数年見ていて、カッコ良い見得がたくさんあるようなすかっとした男役をやりたいのがきっかけでした。そこで歌舞伎舞踊とも言われ、他流はに比べて歌舞伎の要素の強い坂東流の先生を選びました。習い始めて2年ほどは他の人から勧められても、恥ずかしさもあり、女形を学ぶ事をがんとして拒否していました。(私自身が少々なで肩なこともあり「きっと女形が似合うわよ」と言われていた事もありますが、)「自分とは異なる性の踊りを踊ると、踊りや仕草に色気がでる」という言葉が心に引っ掛かり、玉三郎の舞台を見てその圧倒的な美しさを存在感に打ちのめされ、こわごわトライしてみました。

踊ってみるとこれが面白いのです。

たとえば若く気品ある女性を考えると、形態的にはこのようにまず意識します。

手に関しては、男役よりも表情が豊かであると思う。袖口から一瞬見える白く細い腕にはじまり、手の甲と10本の指の表情でも、心情までも表現する。長く美しく見せる演技もあるし(実際の骨格として、女の人の方が、手の指を伸ばした時にきれいに柔らかく外側にそりますね。うらやましいです)、普段は小指を少し内側に曲げ柔らかさを表現することも多い。ちなみに、女の人が女を演じる際には小指を曲げる事なんか特に意識はしないそうだが、男が女を演じる際には常に意識するよう指導するケースも多いらしい。(おかまの人のシンボルで、小指を立てる仕草があるが、あの指の動きが日本舞踊であるかは未確認。いつか確認します)

今時の女性を見て内またで歩いている人なぞ見た記憶がありませんでしたが、よおく観察すると、確かに和服を着慣れていそうな人は街中を歩いているときも内またで草履で歩いていました。

これが、同じ女性でも表現する年齢が高くなると次の様に演じ方が変っていきます。

根っからの(元 一時体育会系の)男である私にとって、上記のような踊りのコツを積み重ねるのとは別に、どういう風に振舞えば女らしくなれるのか、また、女の人はどう感じ・考え・生きているのか、まったくわからない世界であり、だからこそ興味深い世界でもあります。

以前、花柳流をならっている素敵な女性に、どうすれば女らしくなれるかを尋ねたことがあります。彼女の答えは、「小さいころから、スカートをはくと、仕草が変る」というものでした。加えて「パンティをはかないと、もっと女性らしくなれるかもしれない」とも言っていました。後者は冗談かもしれませんが、確かに内またで膝を添え歩く、かつ物腰柔らかくなるには、ジーパンでは駄目な様です。なかなか奥が深いです。

男性の私が女形と男役を演じる時の心構えの違いとしては、車を運転する時のマニュアル車とオートマ車のような違いを感じる事があります。男役は、老若であろうと2枚目から3枚目まで、無段変則で身体の動きと心持ちに自分が入っていけます。例えば、肩のいからせ方も頭の中で年齢と役柄を思い浮べれば、自然とイメージに身体がついていくのです。 それに引き換え、女形の場合は、いちいち、年齢はこの位でここの気持ちはこうだから、ブレーキはこの位の強さにして、アクセルをこう踏めばきっとスムーズな発信に教官は感じてくれるだろう、という具合です。

先日99.6.17の日記にもあるように花柳流の踊りの会の際に興味深い事を聞きました。踊りをやっている女性と話をしても、「昔と今と生活スタイルが違うので、足を内股にする等の仕草を変える点においては、男役をやるよりも女役をやる時の方が、気をつけなくてはいけない」と聞いたことがあります。そうすると世の中全般が男性化している(加えて男性が少々女性化している?)のでしょうか。又、すばらしく毅然とした芯の強さや切れと同時に女らしい細やかで美しい芸者役の踊り披露していた女性が、実は、公演の後は明るくニコニコとして、でも少々前かがみで人柄が良さそうで小柄な人物でした。以前、陣内孝則がファッションモデルの奥様に関して、「ショー等の時には普段と別人のような美人に変化するが、あれは気合で美しくなるのではないか」と語っておりましたが、男女とも気合で役になりきって行く事が、一番必要なのかもしれません。

最近「藤娘」をお稽古していて注意された事。

手の肘(ひじ)を重力のまま下に向けていることが、華奢に見せるこつとのこと。確かに威勢の良い男役ですと、肩から肘にかけては外側に張り出しますものね。

あと、小さく見せる為に、膝を曲げかがんでいる際にも、前に屈むと背中が曲がりカッコが悪くなる。従って、これも重力のまま頭から一本の棒が身体に通っている如く、素直に膝をまげる。(これは小さくかわいく見えても、結構膝に負担がかかる。鍛錬が必要なのである。)

男役の時も感じたが、大学時代に真剣にやっていた基礎スキーの体重のかけ方やバランス感が結構参考となる。

・スキーでは、一番大切なのは、足裏の拇指きゅうのすぐ後ろに体重を掛け、スピードに負け重心が後ろに行かぬよう注意をすること。足の親指は基本上に反り返る形が良い −>日本舞踊では、重心は平面的にかけるが、基本前に乗るところは同じ。親指に関しては、通常は地面にぴったりとつくよう内側に曲げ気味だが、男躍りの見得の時には上に反り返る事もある。

・スキーでは、体重を地面になるべく垂直に掛ける。理由は、一番安定が良く、かつ板に力がかかり裏面に水の膜ができ摩擦係数が減り、滑るから。斜面の場合には、斜面に垂直に掛ける。(斜面に垂直というところがポイント) −>日本舞踊でも、地面に垂直に力をかける。背筋を伸ばし、(ほんの少しだけお尻を出し気味にし)、膝関節の屈伸を用いる。地面に対してどっしりとした安定感をみせるのが、日本舞踊の特徴。対してバレーは、伸び上がり系の力の使い方をする。

あと、三つ振の首の動きって、バイクで高速S字カーブ時ハングオンで切り返す際の、正しい視界を確保する為に地面に垂直に構える首の動きに似ていると感じたことがある。(・・・これはかなり強引なこじつけか・・・笑)

・オペラにおける異性の演技

西欧の正統派の文化としては、女が男を、男が女を演じるという例は非常に少ないと思う。(そういう意味では、「とりかえばや物語」以来、日本の歌舞伎を中心とする文化は独自のなのかしらん。お国歌舞伎の時代には、きっと女性が男性の役を行い、それが大衆に受けていたのだろうし、宝塚歌劇団なんかも、他国に似たような存在はあるのかな?)

数少ない私の知っている例では、オペラに少々あるので記してみる。

一つ目は、リヒャルトストラウスの「薔薇の騎士」における、オクタヴィアン。これは、18世紀のウィーン貴族の恋愛劇なのだが、そこの元帥夫人(32歳)の愛人が、オクタヴィアン伯爵(17歳という設定)である。このオクタヴィアンが、ある結婚式で薔薇を贈呈する騎士という任務を担うので、このオペラのタイトルともなっている。オクタヴィアンは、男のやくなのだが、通常メゾ・ソプラノかソプラノの女性により演じられる。私がTVで見たのは、有名なカルロス・クライバー指揮で、おそらくブリジッド・フォスベンダーが演じていたのだが、少々華奢で「宝塚的」に美しかった。

もう一つは、ヨハン・シュトラウスの「こうもり」におけるオロフスキー公爵(本来は女性が女性の演じるのかな?)を、カウンター・テナーで近年人気のあるヨッヘン・コワルスキーが演じているもの。彼の、金髪で肩まで髪をなびかせながらも美男子な外見より、メゾ・ソプラノ的な声が聞こえるもの、少々妖しいおもしろさがある。

しかし、両方とも声の意外性や、中性的な少々際物的おもしろさレベルであって、日本舞踊や歌舞伎の形態から動作、心情表現、声まで全てを異性化しようという試みとは、随分と深さが異なる。(このサイトは本来和風のサイトですが、この2つのオペラは、音楽だけでも美しく、TVや劇場で動きがつけば、まさに豪華絢爛の美と官能が味わえるので、お勧めしておきます)

機会があって、かぶき舞踊での世界でもまれに見る特殊な現象の一つである「後見」を努めることになったので、その経験を記してみる。本来は見物人の目からは見えないものであるという約束の上で登場し、衣装の変化を手伝ったり、小道具を渡したり操作する役に、「後見」と「黒子」がある。黒子は全身黒い衣装で忍者の様であり、後見は紋付・袴である。私が後見として務める事は「手習子」という演目で、1.「差金」という2.5m程度の針金の先に紙の蝶々がついた物を、踊る女性の周りでひらひらと蝶が飛んでいるが如くに扱う、2.踊る女性の破いた手紙を舞台上邪魔にならぬように後ろで回収する、という2点である。

後見に関して、郡司正勝さんは「後見は相当の力量がなくては勤まらぬものである。それはつねに踊り手と一緒に腹の中で踊っていなければならず、その上たえず舞台全般に気を配っていなければならない。」と心構えを述べています。そしてテクニック的には、「後見がこのように目立っては完全に失敗である。・・・後見が踊り手にぴったりと付き添っているようにみえるのは見にくい。後見は踊り手とはできるだけ離れていなければならない。」と2点を言っています。確かに、なるべく舞台で目立たぬように、自分の務め以外の時には、舞台に対して横向きに座っています。

さて、今後練習が進む中で、世にも珍しきいないが如くふるまい、かつ舞踊の場の雰囲気を作り出す、この後見とその差金蝶々の扱いについて、経験したことと感じたことを今後記していきます。聞いた話では、後見が踊り手を花道で先導して歩いて行ったときに、後見がこけてしまい、その一幕は台無しになった、なんていう経験談もあります。意外と責任重大のようです。まあ、結婚式における花嫁さんを目立たぬようサポートする付添い人みたいな役でしょうか。

テクニック的なポイントとしては、下記の様な事があるようです。(坂東映司さん、花柳たくじろうさんのアドバイスに感謝!)

1. 蝶々は、右手の蝶と左手の蝶を交互に上下させ、羽ばたきが両手とも止まらぬようにする

2. 蝶のついた棒の持ち方は、蝶の動きがゆったりとで良いときは親指を上にして持ち、細かな動きを表現したい時には人差し指を上にして持つと良い

3. 蝶を楽に羽ばたかせるコツとしては、棒を少々小さな円を描き、回すようにすると、きれいな羽ばたきが表現できる

4. 舞台の上で蝶々が落ちてしまうという最悪の事態を防ぐためにも、組立て式の差金を用いる際には、各つなぎ目の強さに十分注意する

5. 腰を落として摺り足で移動する際に、袴を踏みつけないよう、そしてスムーズにつま先で移動できるよう、事前に一応舞台で確認

以上、インターネットを見ている人で、このアドバイスが役にたつ人がどれだけいるかは大いに疑問ですが(笑)、後見の章はこれで終了です。

先日機会があって、フラメンコをまさに舞台の間近で観ました。情熱的ですばらしかったです。パワフルでインパクトが非常にありました。別に私は国粋主義者ではありませんので、フラメンコと日本舞踊の相違を見てみましょうか。新宿にある「エル フラメンコ」という店なのだが、踊り(男1人、女3人)も伴奏(唄1人、フルート1人、ギター2人)も全員スペイン人。昔ジャズ&フュージョンで聞いていたパコ・デ・ルシアやアル・ディメオラばりの哀愁のギターデュオで始まり、それにフレアスカートで情熱的なスパニッシュな衣装に身をつつみ、女性達が順に踊る。踊りの特徴としては、1.タップダンスの様に踊り手も踵(かかと)でリズムを生み出す、それも細かい16ビートすら打ち鳴らす事。女性でも驚くほど力強い。2.腕を高くあげ(腕から腋の白い肌が眩しい・・・笑)るポジションが多く、手と指を曲線運動させることで変化と流れを作り出している。3.あとは、眉間に皺を寄せて没入&官能の表情で踊るところか。スペイン語がわからないので、歌詞の内容が把握できませんが、地中海に面した気候の良いところとは思えぬほど、表情が真剣です。曲目解説には、「ソレア自体は孤独を意味しますが、フラメンコの持つあらゆる感情、すなわち哀愁、情熱、孤独、喜び、誇り等を表現し、速いテンポのブレリアのリズムが加わり、リズムをしっかりきざみ、体全体、指先からつま先まで大きく、かつ繊細に表現します」とあります。

上記3つの異なるポイントとは逆に、日本舞踊に近いところは次の通りである。1.バレエの上へ上へ伸び上がるスタンスではなく、しっかりと腰を落としたポジションが基本である。これは欧州というとバレエの印象が強いため、意外であった。2.そして地にしっかりとエネルギーを伝えながら、足で木の舞台を踏み鳴らす事。3.その音も一つの変化の節目にしながら、音の緩急が極端に自由であり、弦楽器を主な伴奏にして音を作り、踊りもそれに合わせてスピードの変化を楽しいでいる点。

確かに、フラメンコは感情を表に表に出そうとしているし、日本舞踊は感情を内に秘めながら滲み出させるという正反対の表現のポリシーであるが、基本的な身体の使い方は伸び上がり系に対する沈み込み系と言う、共通点も意外とあるように感じた。

そのうち、バレエと比較したメリット・デメリットも是非書いてみたい。気長にご期待ください。

*玉三郎とか猿之助って、バレエやフラメンコ等様々な舞踊・演劇文化のあり、かつ観客の評価がシビアな欧州の中で、賞賛を勝ち取っていることはすばらしいと思う。同時に、世界レベルで見た時に競争の厳しさを改めて感じました。私のビジネス観にも刺激になりました。

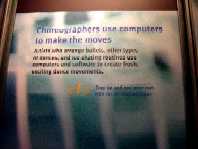

アメリカ サンノゼのテック・ミュージアムという所で見つけた、ダンスシミュレータ。

'Choleographer use the computers to make the move':「バレーやモダンダンス、フィギュアスケートの振付をする人が普段コンピュータを用いると、フレッシュでエキサイティングなものになる」という説明がつけられていた。(写真1)

画面をたどると、まずダンスの種類を選び、次にダンスの各動きのパターンとその解説を、人間の骨格の動きをコンピュータがなぞり行う。(写真4)

さて主要な動きを理解した後は、シミュレーションコーナーに移る。どの主要な動きをさせるのかを、四角の枠に動きの名前をドラッグ&ドロップして指定する。(写真5) そしてプレイボタンを押すと、仮想空間で演じてくれる。演技者は、一人と二人、二人の場合は完全同期型と多少一人が遅れてダンスする型の指定が可能。(写真6)

バレエだけではなく、モダンダンスも可能。〈写真7)

これで、上手い舞踊家にセンサー付きのボディスーツを着てもらい、主要な身体の動きのパターンをデジタイズして記憶させれば、どんな新しい舞踊も実際に振りつけ前に画面で確認することが可能となる。日本舞踊の場合は、まず動きの名前の整理・統一からかもしれないが。

しかし、ビデオを撮っておき(それも、本当は前・横・上からの三方向が良いのであろうが、)蓄積していくという帰納法的なアプローチと、このシミュレーションツールの様にパターンを組み立てるという演繹的なアプローチの、両面で研究を進めると、随分と習得や振りつけ時間もたんす句され、かつ振付けに必要な時間も短縮されるであろう。また、舞台前から見るときの見栄えも、客観的に評価できる。このようなアプローチをすれば、日本舞踊という今まで口承とお稽古で伝達蓄積されたものも、随分と合理的になるだろう。さすが、アメリカは恐るべしである。

1. 2 .

2 . 3.

3. 4.

4.

5. 6.

6. 7.

7.

・2002/2/21 NHK衛星第二 「いま裸にしたい男たち 野村萬斎 35歳 飄々と現代に舞う」

NHKの80分番組。陰陽師の映画撮影から、日々の地方巡業、シアターコクーンでの「RASHOMON」の演出風景、そしてスタジオでの「三番叟」の舞と、ダイナミックに萬斎を追っている。

印象的で、かつ舞踊にも通じるかなという彼の言葉を幾つか紹介。

・"型というのは制御された動きでなくてはいけない" :いわゆる現代の演劇や、海外の演劇と、狂言が決定的に異なるのは"型"。歌舞伎なんかよりも狂言の方が"型"が顕著であろう。シェークスピア劇を狂言風に上演しようとする中で出た言葉。私にとって、身体を制御する、という工学的な言葉が印象的であった。

・"これから精度をもっと高めなくてはいけない" :萬斎の娘がうつぼ猿の役で初めて舞台デビューをするために、稽古をつけていた時の言葉。一応振りは覚えてきた娘に、"精度をあげる"とこれも工学的な言葉、QC(クオリティ・コントロール)みたいな言葉遣いが印象的。そうそう、他に「狂言師って、職人なんですよね」とも言っていた。芸人ではなく、職人という観点は、言われてみるとなるほどと思う。

・"型の意味するところや、理由を考えていくと、自分なりの表現になっていく" :これも、単に振り真似にならぬ為に、参考になる言葉。

・"狂言というものを通して、現代に通じるものを訴えたい、伝えたい" :RASHOMONを演出する中で、萬差は語る。例えば、都会のビルとビルの隙間に潜むもの、一階が小ぎれいな店でも古い古いビルに潜むもの、例えば怪しさなんかの、そういう普遍的なものに興味があるし、自分なりのメッセージを伝えたい、と。こういう風に考えると、古典も、そして定番の踊りも、自己表現としてさらに踊りがいが生まれますね。

最後のNHKスタジオでの三番叟の舞は、背景の三面に巨大なディスプレイを置き、それに真っ青な空を映しての舞であった。映画"コヤニスカッティ"を背景に舞を踊っているような、不思議な浮遊感。萬斎って、さすがに天才的だし、その表情にカリスマ性と茶目っ気が同居しているが、しっかりと自分の考えを持っているね。いと、凄し!

![]() ・フラメンコとの比較 その2 映画"サロメ" 監督 カルロス・サウラ、出演 アイーダ・ゴメス

・フラメンコとの比較 その2 映画"サロメ" 監督 カルロス・サウラ、出演 アイーダ・ゴメス

スペイン国立バレエ団 芸術監督で踊り手のアイーダ・ゴメスと、"カルメン""タンゴ"などの官能的な映画を撮っているカルロス・サウラによる映画"サロメ"を観た。

北野武の映画"座頭市"で農民が踊るタップダンスが圧巻だと思ったが、このフラメンコの圧倒的な官能の汗が飛び散る様な迫力の前には、霞んでしまう。確かに座頭市や歌舞伎の民衆パワーも素晴らしいが、この王宮を舞台としたダイナミズムとエロスの高貴なパワーは、また別物で素晴らしい。

映画自身は、アイーダ・ゴメス スペイン舞踏団を中心とする"サロメ"の舞台を作っていくメイキングシーンから始まる。ただしこの前半のメイキングシーンが必ずしも必要かは、私にはわからない。アイーダゴメスという素の人間と、舞台づくりや振り付けへの詳細の理解を求めるには良い反面、サロメとアイーダゴメスの生い立ちが違う点なんかが頭に残ってしまう人もいるだろう。

映画後半の、いよいよ"サロメ"の舞台は圧巻。灼熱の太陽が照らす中で、地獄の黙示録のマーロンブランドを思わせるヘロデ王が現れる。力を誇示する王と、キューバのダンサーが演じる捕らえられたヨハネ。ヨハネは上半身裸で鋼のようでしなやかな筋肉をセクシーに見せつつ、サロメの愛の告白にも応えきれない。ヨハネの心を捉えられないで怒ったサロメの踊りが鬼気迫り凄い。そうして、ヨハネの首をもらうために、王の前で一枚一枚肌につけていた布を落としながら官能的に踊るサロメ。その狂喜の踊りが終った時に、サロメはヨハネの首を王に求める。威厳を誇示していた王の、瞬間の困惑。そうしてついにヨハネの首が舞台に現れる。コロコロと転がるヨハネの首。サロメが首を押し抱く。高じたサロメは命を落としたのであろうか、白い布に巻かれ、清楚な姿となり、ヨハネの首に寄り添う。玉三郎の鷺娘の最期のように、静かに無に帰っていく姿。心なしか、ヨハネが満足そうに微笑んだような気がした。

怒涛の如くの舞台の幕切れは、そのまま映画の幕切れでもあった。暫くは立ち上がれない位の圧倒的なパワーを感じさせ、映画は終る。また、メイキングシーンに戻り、少し軽いタッチで終るのかとも思ったが、直球で終った。

踊りは、フラメンコ・バレエと称しているが、明らかに重心を下に置く、フラメンコのもの。それが力を産む。私は、バレエの重心が上に伸びるダンスよりも、下に向かうダンスが、生理的に合っているのだなぁと実感。これも、日本人の持つ遺伝子か!?(笑)。靴を履くと、力は生まれますね。そうすると、沈むこみ系*力強さ=フラメンコ、沈むこみ系*柔らかさ=日本舞踊、ということか。

なお、映画と同じ舞台が、2004/2/27〜3/10にBunkamura オーチャードホールで行われるそう。アイーダゴメス、是非観てみたい総合パフォーマーの一人である。お勧め。

・・・以下、今後も日本舞踊の演じている私の実体験に即して、そのおもしろさを解き明かしたいと思います。乞うご期待。