new-headless-homepegeのヘッダー

ダグラス・ハーディングが開発した自己探求の方法

ダグラス・ハーディングの長年の『見る」友人たちへのインタヴュー(日本語字幕つき)

*「問題解決――選択しないというテクニック」(Douglas Harding)

*「対立――自殺的ウソ」(Douglas Harding)

*「自分とは本当に何かを見る結果」(Douglas Harding)

*「他人によい印象を与えることについて」(Douglas Harding)

*「ダグラスの詩」

(Douglas Harding)

*「爆弾――世界と一つであるということ」(Alain Bayod)

*「役に立つ道具であり、それ以上のことがある」(Nick Smith)

*「天と地の階層」

(Richard Lang)

*「個人的体験」(Richard Lang)

*「盤珪の考え方」

(Colin Oliver)

*「懐かしいIAMに捧げる」(David Lang)

*「ダグラスの死」(David Lang)

*「あがり症(舞台上であがること)を頭がない方法によって抜け出す」(Sam Blight)

*「私にとっての『私とは何かを見る』とは」(大野武士)

*「ハーディングの実験について」(赤嶺華奈)

*「ハーディングの実験を続けてよかったこと」(赤嶺華奈)

*「マイナス感情とハーディングの実験について」(赤嶺華奈)

*「宗教と科学の融合」

(髙木悠鼓)

*「ハーディング流成功哲学」

(髙木悠鼓)

*「考えない練習」(髙木悠鼓)

*「ダグラスさんの本との出会い」 (大澤富士夫)

*「問題解決――選択しないというテクニック」(Douglas Harding)

*「対立――自殺的ウソ」(Douglas Harding)

*「自分とは本当に何かを見る結果」(Douglas Harding)

*「他人によい印象を与えることについて」(Douglas Harding)

*「ダグラスの詩」

(Douglas Harding)

*「爆弾――世界と一つであるということ」(Alain Bayod)

*「役に立つ道具であり、それ以上のことがある」(Nick Smith)

*「天と地の階層」

(Richard Lang)

*「個人的体験」(Richard Lang)

*「盤珪の考え方」

(Colin Oliver)

*「懐かしいIAMに捧げる」(David Lang)

*「ダグラスの死」(David Lang)

*「あがり症(舞台上であがること)を頭がない方法によって抜け出す」(Sam Blight)

*「私にとっての『私とは何かを見る』とは」(大野武士)

*「ハーディングの実験について」(赤嶺華奈)

*「ハーディングの実験を続けてよかったこと」(赤嶺華奈)

*「マイナス感情とハーディングの実験について」(赤嶺華奈)

*「宗教と科学の融合」

(髙木悠鼓)

*「ハーディング流成功哲学」

(髙木悠鼓)

*「考えない練習」(髙木悠鼓)

*「ダグラスさんの本との出会い」 (大澤富士夫)

*「正直さを呼び戻す」

(竹澤さちへ)

*「はい、これで、OKです!」

考えない練習 (髙木悠鼓)

最近、私が好きな実験は「目を閉じた実験」である。パソコンを長時間打っていると目が疲れるので、1時間に一回程度目を休ませるために、目を閉じる。すると、広大な暗闇が広がり、質問さえする必要もなく、何もない、誰でもない、ただ「在る」という存在の幸福と平和が訪れる。

その存在の中を時折、近くの道路を走る車の音、雨風の音、自分の思考、体の痛みの感覚等が流れていく。思考は、追わなければ、自然と消えていくので、思考がわき起こっても別に問題でもない。

人間の思考の90%以上が、過去の後悔や未来の心配、期待などで占められていると言われている。つまり、私たちが考えている90%のことは、考えなくてもいいことなのだ。しかし、多くの人は、もし自分があれこれ過去や未来について考えなくなったら、自分は人間として機能しなくなるだろうと恐れている。

事実は反対なのである。過去や未来のことをあれこれ考えないほうが、人間としてうまく機能するようになっているのである。

実際、パソコン作業、料理、スポーツ、テレビ鑑賞、その他目の前でやるべきどんな人間的活動であれ、集中しているとき、私たちはあれこれ考えていない。反対に、私たちのトラブルの多くは、過去や未来を考えすぎることによって生まれている。

スピリチュアルな世界では、「思考を止める」のは、困難な修行だとされているが、それが困難に思えるのは、「思考を止めよう」と努力するからである。思考を止めようとするのではなく、ただ単純に自分とは何かを見る──そのほんの短い一瞬、思考がやむ──もちろん、一瞬後には思考活動が再開するかもしれないが、実験によってその短い瞬間を経験することで、しだいに思考を超えた存在の平和に気づくようになるのである。

私の経験によれば、ただ「在る」ことに気づくからといって、思考が完全にずっと止まったり、思考活動ができなくなるというわけではない。思考活動が必要なときには、自然に思考や直感がわいてくるものであり、形而上学から日常的なことまで、何かについて積極的に考えたいとき(私は考えることも嫌いではない)、それを楽しむこともできる。

最近、書店の店頭で、どこかのお坊さんが書かれた「考えない練習」というタイトルの本を見かけたが、ダグラスが考案した実験は、まさに「考えない練習」のためのものである。

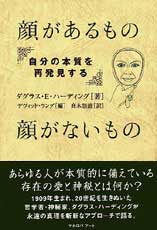

ダグラス・ハーディング著

マホロバアート発行

ダグラス・ハーディング著

マホロバアート発行

定価6,000円

定価4,500円

*ご注文・問合わせは、こちらまで