-TUZIE-

|

特製工具

| 布川さんの仕事場を尋ねて、革包丁ができるまでを拝見してきました。 |

|

| 仕事場に入ってまず目を引くのがこの機械。布川さんの仕事場の主、スプリングハンマー。すごいパワーで刃物を鍛え形を作っていきます。 |

|

|

1.

地金の軟鉄をコークスを燃やしている炉の中で熱し、スプリングハンマーで革包丁の形に加工していきます。見る間に形が変わっていきます。経験と勘のなせる技。少しだけこの機械を私も操作させていただいたのですが、まったくコントロールできませんでした。難しいことを簡単そうにやってしまうのがプロですね。 |

2.

長い地金の端を革包丁の柄の形に成型しているのが、よく見るとわかります。そして、地金に鋼を鍛接します。地金と鋼の間に酸化膜ができないように、鍛接剤を適量盛ります。通常は革包丁2丁分の鋼を一度に鍛接しますが、今回は私に工程を繰り返し見せていただくために、1丁分ずつ鍛接していただきました。 |

|

|

3.

炉で熱したあと、ハンマーで叩いて鍛接します。手打ちで鍛接していますが、叩いた瞬間溶けた鍛接剤が火花となって飛び散ります。 |

4.

鍛接したあと、スプリングハンマーで形を作り、長い地金材料から切り離しました。 |

|

|

5.

さらに形を整えながら鍛えていきます。スプリングハンマーと手打ちを併用しながら、作業が進みます。 |

6.

基になるところまで、鍛えられ成型されて、火造りの部分が終了。このあと、焼き鈍し→酸化膜落とし→冷間鍛造という作業が行われます。刃物の面がシャキッとしてきて、良い革包丁になりそうな顔つきになってきました。 |

|

|

7.

大きめに作っていた物を、目的のサイズに裁断。切れるんですねえ。びっくりです。大きめに作っているから、鋼が刃の端まできっちり良い状態で入るんですね。裁断後は、グラインダーなどで形の微調整をします。 |

8.

2本作業工程を見せていただいていたのですが、1本は幅を狭くしていただきました。このあと、刃裏に布川さんの銘が入ります。 |

|

|

9.

焼き入れの準備として、刃の表面に泥と炭の粉を混ぜたものを塗布します。焼き入れのために熱した刃物を水につけますが、その時水をはじかずにむらなく焼きが入るようにするためだそうです。 |

10.

炉の中で、必要な温度まで熱します。焼き入れの温度はかなり厳密に決まっているようです。そして、焼き入れ後におこなう焼き戻しも、少しの温度の違いで刃の性質ががらりと変わります。 |

|

|

11.

仕上げの研磨工程です。こういう機械類も布川さんの自作です。仕上げの研磨工程も、何工程もあるんですよ。 |

12.

刃物の仕上がりを確認している布川さん。いつも仕上がりはシャキッとしています。 |

|

|

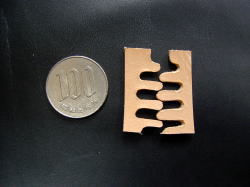

| 今回作っていただいたうちの一本です。回し切り用の試作にしていただきました。刃裏の研ぎ方も工夫して、回りやすく刃先が欠けにくいようにしてあります。刃の幅や角度もちょうど良い感じでした。 |

試作の回し切り用の革包丁で革を切ってみました。左側は100円硬貨、革は1.6ミリです。もっと厚い革になるとこうはいきませんが、必要十分な機能ではないでしょうか。刃が傾いていると、革を漉く時にも操作しやすいようです。 |

|

| 最後に、これが革包丁の材料となった鋼です。最初に見た時にはその小ささが意外でした。鍛え伸ばされて革包丁になるんですね。 |

|

|