スポッツ金具用の工具を紹介する3回目は、金具の配置を決める時に使う刻印です。最も難しく最も重要な金具の配置を決める工程、その工程をいかに簡単にして、しかも創造的にするかを検討して作ったのが、この刻印です。

|

|

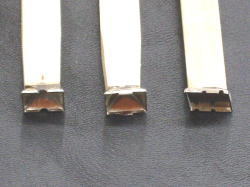

刻印と言いましても、ご覧の通りでたいした物ではありません。現物のスポッツ金具を、木製の柄に取り付けたものです。

物は大したことはないのですが、スポッツによる装飾を考えた時に、私にとって最も重要になるのは、この刻印です。刻印無しに、スポッツの構成を考えることは、私にはとてもできません。

上の画像をよく見ると、スポッツの足の部分の仕立てが3本とも違っているのがわかるでしょうか。

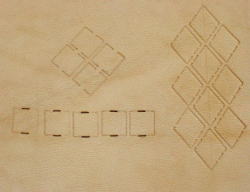

この3本を革に打った時に、それぞれ下の画像のような表情で跡が付きます。

|

|

左の上が、足の部分を削った刻印を使用したものです。足の部分が白抜きの形の跡が革に付きます。

左の下が、足を少し残した刻印を使用したものです。足の位置がはっきりと付いています。この刻印で打った時が、穴あけ工具の刃は最も合わせやすくなりますが、キズが深くなるので打ち損じには注意が必要です。

右側は、足の両側を削り、全体は平面に仕上げた刻印を使用したものです。足の両側が白抜きの状態の跡が付きます。

今回、習作にスポッツの構成を考えた時には、少し足を残した刻印を使って、革に直接スポッツの配置を決めていきました。この方法が、カービングなどで革を叩き慣れている人には楽だと思います。

この、刻印による構成法によって、スポッツ装飾は、スタンピングと似たような感覚で作業をすることができる技法になると思います。

|

|

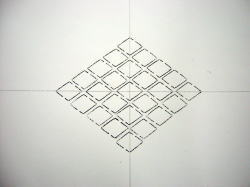

上の画像は、刻印をハンコとして使い、紙の上にスタンプしたものです。この程度の構成であれば、革に直接構成した方が楽ですが、もっと複雑な模様や図象などは、紙の上での検討が必要だと思います。

この時も、穴をどの位置に開けるのかが、はっきりとわかると合理的です。使用する刻印は、刃の両側を削っている物が良いと思います。と、いいながら、このサンプル画像は、刃の部分を削って白く抜いた刻印を使用したものです。言行不一致・・・・・。

紙の上での構成は、直接は刻印を打つことのできない革を使う時などにも、有効ですね。

|

|

さて、革に直接構成する時は、上の画像のように、革に基準線を入れます。この画像では、わざと強く線を入れて見えやすくしましたが、実際には、もっと薄く軽く線を入れます。

基準線に沿って、刻印で印を付け、穴あけをしていきます。スポッツ用の穴あけ工具を紹介したページで、穴開け作業の画像に写っていた丸い線は、この刻印跡です。なんといっても、現物で印を付けていくので、かなり正確です。

下の画像のように、円に密に打つことも、簡単にできます。

|

|

|

|

|

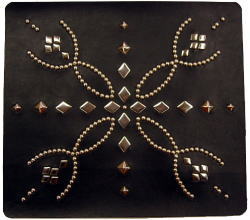

上の画像も、基準線に沿って印を付けて、穴あけをしたものです。スポッツを取り付けると下の画像のようになります。穴の配置を見ると、足を折っている裏の表情も整うことがわかると思います。

|

|

そして、ちょっと物足りない、もう少しスポッツを足してみようと思った時も、次の画像のように、直に革の上にスポッツの位置決めをしてしまいます。金具の輪郭と足の位置がはっきりとわかるので、作業が楽です。

|

|

スポッツを少し付け足して、次の画像のような表情になりました。その場でイメージしながら、作業が直感的にできるというのが良いですね。

他にもいろいろな方法があると思いますが、私のように楽をしたいタイプの人には、なかなか良い方法なのではないかと思います。

|

|

下の画像も、革の上に直接刻印でスポッツの位置を構成したものです。かなり短時間のうちに構成作業ができます。左側は、リストバンドを想定した物です。右側は、適当に革を切って、210×240ミリのスペースに、スポッツで模様を構成したものです。バッグなどの装飾に良さそうですね。

|

|

|

それから、次の画像は、円定規や楕円定規などのテンプレート類です。革の上に直接スポッツを配置していく時に、基準線を引くのにテンプレート類は役立ちます。

直線は直定規で間に合いますが、曲線には円やアールのテンプレートがあると楽ですし、正確に基準線を引くことができます。

使い道が広いので、物を作る人にとっては商売道具みたいなものですね。でも、製図用のテンプレート類は、年々種類が減る傾向にあり、残念です。それでも、まだまだいろいろな線引き道具が販売されているので、お好みのものを探してください。

|

|

今回、初めてスポッツ金具を使ってみましたが、思っていたよりも楽しくできました。作業法や、道具について説明すると、性別年齢に関係なく興味を示す人が多かったです。「簡単」という印象を持ってくださるようです。

もちろん、この手の技法で、私にはわからないような、複雑な構成や技術、あるいは量産向きの方法論などもあるのだと思います。でも、私のレベルでは、刻印で簡単に構成出来る程度の物が、楽しくできてちょうど良いようです。

また、基準線や刻印での位置決めができないような素材の場合でも、刻印をハンコ代わりに使って穴の位置決めをした型紙を作ると、比較的簡単に革に穴の位置を写すことができますので、刻印は広い素材に有効に使うことができると思われます。

ただ、ここで紹介した刻印は、実物の金具を木製の柄に貼り付けているだけなので、残念ながら耐久力に問題があります。耐久力のある刻印を、どこか革の業者が作ってくださるといいですね。

それから、このページでは、刻印に的を絞って解説しましたが、刻印と同時にディバイダーも重要な役目を果たしています。スポッツ同士の間隔がある程度離れる時などには、ディバイダーでの位置決めが欠かせません。

スポッツ金具について私なりに検討してみて、扱いやすい穴あけ工具と構成用の刻印などがあれば、「スポッツ装飾法」という一つのクラフト技法として形になると思いました。

私も、簡単な方法を決めたとたんに、少しはスポッツ装飾のデザインをイメージ出来るようになりました。いままで、人には「スポッツに興味ないから・・・・」などと言っていたのに、我ながら行き当たりばったりのクラフトマンです。でもやはり、素材と道具次第ですね。

スポッツ金具による装飾が、定番の技法として定着すれば、専用の穴あけ工具や刻印などが、レザークラフトの業者から販売されるかもしれません。人気があるようですから、意外と近いうちに何らかの工具が販売されるかもしれませんね。

スポッツ金具用工具の紹介は、この3回目をもちまして終了です。

けっこう簡単にスポッツ装飾が楽しめると思います。お試しあれ!

|