|

|

|

|

![]()

ラッパー警部。

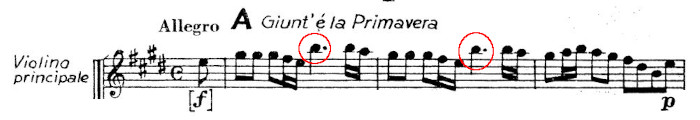

それぞれの作曲家は、まずは「本家」であるアントニオ・ヴィヴァルディ、そしてアストラ・ピアソラ、マックス・リヒター、フィリップ・グラスです。当然、CD1枚には収まらないので、2枚組になっていますが、それぞれソリストが異なっていて、1枚目のヴィヴァルディとピアソラはアレッサンドロ・クアルタ、2枚目のリヒターとグラスはディーノ・デ・パルマです。 そして、指揮者が、最近「春の祭典」などのアルバムを聴いてちょっと気になっていたジャンナ・フラッタです。彼女が指揮をしているのが、「コンチェルト・メディタラーネオ(地中海合奏団)」という名前の弦楽アンサンブルですが、これは彼女とここでの2人のソロ・ヴァイオリニストたちが、コロナ禍の中での活動を模索しているときにこんなアルバムを作ることを思い立ち、それぞれの知り合いに声をかけて結成した団体なのだそうです。確かに、録音は2011年の5月末に9日間をかけて行われています。そして、それが終わった後の5月30日に、同じ会場でライブ・コンサートも行っていました。   続く、ピアソラの「ブエノスアイレスの四季」では、かつてギドン・クレーメルが使っていたデシャトニコフによるヴァイオリン協奏曲のバージョンで演奏されています。こちらは、そのクレーメルのNONESUCH盤と聴き比べてみましたが、ヴァイオリン・パートはきっちりと譜面が書かれているようで、ヴィヴァルディほどの即興性はないように聴こえました。音楽はピアソラの他の曲とどこが違うのか、という、いつものパターンですが、たまにヴィヴァルディからの引用などがあって、さらにそのクオリティを貶めています。それでも、クアルタが弾くとかなりヘビーに聴こえて、食われてしまいます。 2枚目になると、ソリストも、そして演奏される曲のテイストも、がらりと変わります。これまでがちょっとどぎつい肉食系だったものが、何ともさっぱりとしていて清々しい草食系になっていたのです。 マックス・リヒターは「Recomposed: Vivaldi - The Four Seasons」というタイトル、ヴィヴァルディの「四季」を「再作曲」したものです。具体的には、ヴィヴァルディの素材をサンプリングして、微妙に形を変え、さらにオリジナルの部分も加える、というやり方です。これは、確か2012年に最初に録音されたCDを買ってあったのですが、今回と違っているところはないか確かめるために聴きなおそうと探しても、どこにもありませんでした。あまりにつまらないので、処分していたのでしょうね。まあ、その程度の作品です。 最後の、グラスの作品は「ヴァイオリン協奏曲第2番『アメリカの四季』」というタイトルです。これだけは、ヴィヴァルディとは作品としてのつながりはないようです。一応4つの部分に分かれていて、それぞれがソリストだけの部分と、オーケストラが加わった部分に分かれています。その、ソリストだけのところで、明らかにもう一人加わっているところがあるのですが、これは多重録音だったのでしょうか。 いずれの曲も、淡々としたアーバンな世界が広がる、「現代」ならではの音楽です。 CD Artwork © Outhere Music |

||||||

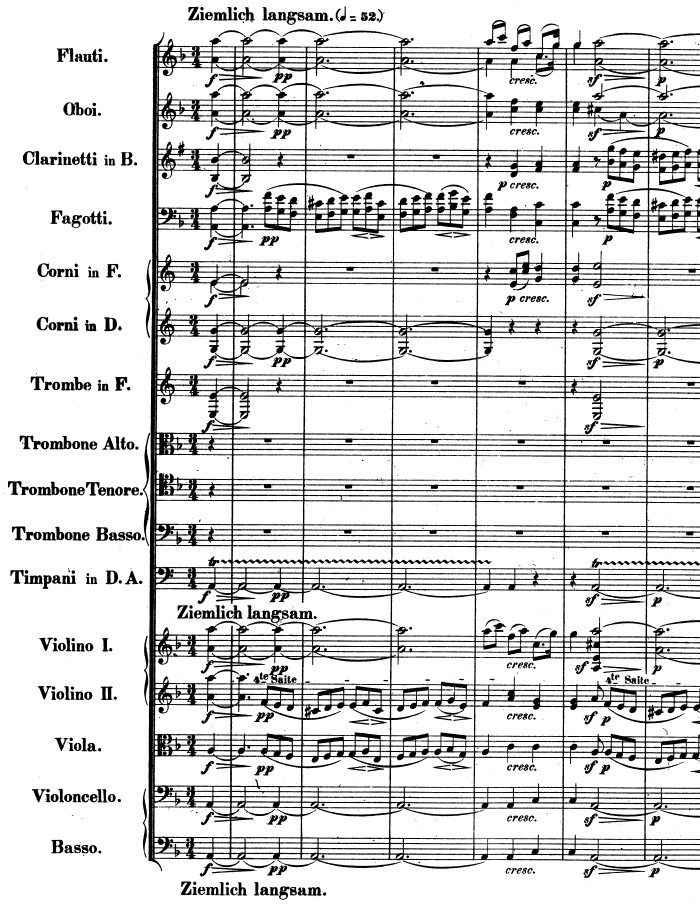

ただ、1枚のディスクに全4曲を収録したうえに、それぞれに2チャンネルステレオ、5.1サラウンド、ドルビー・アトモスの3つのモードを設定したために、2チャンネルでは24bit/96kHzのハイレゾになっていますが、サラウンドは24bit/48kHzという、ちょっとしょぼいスペックになってしまっていました。まあ、それでもCDよりはましなので、しっかりサラウンドで聴いてみました。 そんなスペックでも、やはりBD-Aの音は素晴らしいものでした。サラウンドでは、あくまで客席に座って聴いている時の音場を再現するというスタンスですが、存分にホール感は味わえていました。ここで彼らが演奏していたのは、彼らの本拠地のベルリン国立歌劇場です。そこのオーケストラ・ピットの上に床を張り、そこには弦楽器、そして、ステージ部分に管楽器が配置される、という状態でのコンサートです。 ただ、このジャケットの写真は、確かにそこでのショットなのですが、BD-Aのモニター画面が、ベルリンのフィルハーモニーなんですよ。  そんなことは、聴こえてきた音の素晴らしさによってどうでもよくなってしまいます。それは、かつてこのレーベルのレコードから聴こえてきた音と、とてもよく似ていたのですよ。つまり、もはや姿を消してしまったかと思っていた「DGのサウンドポリシー」が、このBD-Aによってまざまざとその姿を現していたのです。それは、具体的には1960年代のカラヤンやベームの録音で味わえたような音です。あくまで全体の響きの中で、それぞれの楽器がしっかりと濃厚な存在感をもって鳴っている、という感じですね。こんな音のBD-Aを、これからも作り続けてほしいものです。 バレンボイムにとっては、これは3度目になるというシューマンの全交響曲ですが、今回はその録音の良さも相まって、この、録音時には78歳だった指揮者の一つの円熟した姿を見ることが出来ました。あくまでオーソドックスな路線は崩さない中で、彼はほぼ30年間付き合ってきたこの歌劇場のオーケストラを自由にコントロールして、時折ハッとさせられるような表現を見せてくれていました。そこには、まだまだ表現を進化させたいという意気込みを感じることができます。ですから、このスタンスで「第4番」の改訂前の初稿も演奏してほしいな、と思ってしまいました。 ご存知でしょうが、現在「第4番」と呼ばれている交響曲は、実際は「第1番」の直後に作られていました。しかし、その初演があまり芳しくなかったので、出版もされずに放っておかれ、10年後にそれを改訂したものを「第4番」として出版し、それが現在ではスタンダードになっています。しかし、最近では初稿の楽譜も出版され、それで演奏する指揮者も増えています。 それぞれの稿は、最初の部分からすでに大きな違いがあります。これが、バレンボイムが使っていた改訂稿です。表情記号はドイツ語です。   ただ、バレンボイムは、今年の1月31日をもって、この歌劇場の音楽監督を辞任することにしたのだそうですね。「健康の悪化」が原因だとか。そんなこと、あっか! CD & BD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

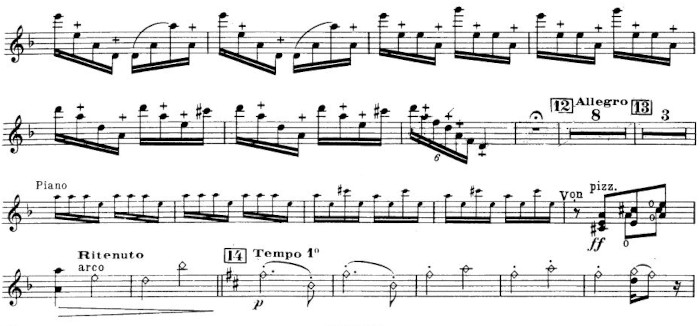

しかし、よくよく見てみたら、それはフルートではなくヴァイオリンの弓でした。しかも、演奏しているのはモーリス・ラヴェルの作品です。彼のヴァイオリン曲、特に「ソナタ」などはまず聴いたことがありませんから、ちょっと失敗したな、と、しばらくほったらかしてありました。 そうしたら、最近になって何とかという賞をもらったとかで、にわかに評判になっているような噂が耳に入ったので、せっかくだから聴いてみることにしました。 このリナ・トゥール・ボネというヴァイオリニストの名前も、全く知りませんでした。なんでも、主にバロックあたりの作品をピリオド楽器で演奏して多くのレーベルに録音しているようですね。そんな彼女がラヴェルをとりあげたというところで、注目されていたようです。 しかも、彼女は、もう一ひねりして、アルバムのタイトルを「À Moune(ムーヌに)」としています。この「ムーヌ」というのは、エレーヌ・ジュルダン=モランジュという、ラヴェルより17歳年下のフランスのヴァイオリニストです。彼女はラヴェルのお気に入りで、「ムーヌ」という愛称で呼ばれていたそうです。愛妾ではなかったようですが。つまり、このアルバムは、そのムーヌのためにささげられているのです。 彼女は、このアルバムでも演奏されている、「ヴァイオリンとチェロのためのソナタ」の初演も任されたほど、ラヴェルの信頼を得ていました。そして、やはりこのアルバムの中の他の曲も、彼女のために作られています。その中には、唯一聴いたことのある「ツィガーヌ」も入っていますが、この、超絶技巧満載の曲を作るときには、ラヴェルはヴァイオリンの奏法に関して様々な助言を彼女に求めたのだそうです。確かに、この曲の楽譜には、ヴァイオリニストでなければ分からないような音符がたくさん使われていますからね。  その前に、こちらは彼女が弾いていたはずの「フォーレの名による子守歌」という、ラヴェルの師であるフォーレ(Faure())の文字を音符に使った曲(実は、音楽出版社からフォーレの7人の弟子に委嘱され、競作されたものの1つ)が演奏されています。ボネはもちろんガット弦のピリオド楽器を使っていますが、ここでの伴奏のピアノも、ベルギーのHautrive(ハウトリーフ)という1935年にベルギーで作られたレアな楽器です。  そして、もう1台、「ツィガーヌ」のためにラヴェルが指定した「ピアノ・リュテアル」という楽器の登場です。  最後の「ヴァイオリンとチェロのためのソナタ」も、お互いの楽器がそれぞれに主張し合う緊張感がありましたね。終楽章の変拍子がエキサイティング。 SACD Artwork © Challenge Classics |

||||||

ということで、1枚目ではボルヌの「カルメン幻想曲」などのクラシック作品も入っていますが、全体的にはポップス感の強いアルバムばかりなので、レーベルの方もクラシックの「DUTTON」ではなくポップスの「VOCALION」になっています。それは単なるジャンル分けだけのことで、実際にリミックスやリマスタリングを行っているのは、いつもと同じマイケル・ダットンです。 そういえば、この間の「スター・ウォーズ」なども、この「VOCALION」レーベルでしたね。ただ、その時に「ゴールウェイが吹いている」と自信をもって書いていたのですが、あれから、念のため彼の自伝を読み返してみると、どうも、そのレコーディングがあった1977年12月には、その年の8月に被った交通事故のため、手足を骨折する大けがを負って、まだリハビリの最中だったようですね。ですから、物理的にその場にいることは不可能でした。だとしたら、あれは誰が吹いていたのでしょう。 いずれにしても、今回も大いに期待をしてこのSACDを聴き始めたのですが、そこで問題発生。一番聴きたいと思っていた、SACD2の後半に入っている「Songs for Annie」だけが、再生されないんですよ。ところが、いつも使っている高級プレーヤーではなく、パソコンのCDドライブなんかだと、それが普通に聴けるんですよ。つまり、ハイブリッドSACDのCDレイヤーには何の異常もないんですね。ということは、SACDレイヤーの不良なのでしょうか。だとしたら、これは製造ラインでのミスですから、不良品だと言ってもすぐに正規品が届くとは限りません。かつて、1小節だけ抜けていたCDがあったので交換してもらおうと思ったのですが、もう10年以上経つのに、いまだに良品は届いていませんからね。 ただ、ブックレットのクレジットをよく読んでみると、そのSACDレイヤーが、ここでは曲によってはステレオ対応だけでマルチチャンネル対応にはなっていないような書き方がしてありました。そして、聴くことが出来なかったトラックが、まさにその「マルチチャンネル非対応」だったのですよ。これはちょっと痛いよう。そういえば、この高級プレーヤーでは、セットアップの時に「ステレオ」か「マルチチャンネル」を選ばなければいけませんでした。これまでは、SACDはマルチチャンネルのものしか買ってはいなかったので、それは当然「マルチチャンネル」に設定しておいたのですが、それだと「ステレオ」は聴けなくなるようですね。確かに、「ステレオ」モードに切り替えたら、ちゃんと聴くことができるようになりました。 でも、このレーベルは、もともとサラウンドではなかったものの、きちんとリミックスを行ってすべてサラウンド、つまり「マルチチャンネル」にしていたはずなのに、なぜ今回に限ってこんな不完全なことをやったのでしょう。 このアルバムは、サラウンドにはなっていなくても、音自体はCDよりもハイスペックのはずなのですが、なんせ半世紀近く前のアナログ録音ですから、マスターテープの劣化が進んでいて、バックの弦楽器などは最初に出たCDの方がよっぽど生々しい音が味わえます。ちょっと残念でしたね。 残りの2枚は、リミックスの結果、オリジナルとは全く別の音が聴こえてきて、楽しめました。たとえば、マンシーニだと「小象の行進」のイントロでの高音のシロフォンのパルスが、オリジナルでは音像が固定されていたものが、マルチチャンネルでは頭の周りをぐるぐる走り回っている「子象」として登場しています。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

今回のアルバムは、ジャンナ・フラッタの指揮、そして、彼女が2021年から音楽監督を務めているシチリア交響楽団という、全く聞いたことのない名前の指揮者とオーケストラによるストラヴィンスキー、ブリテン、スクリャービンの刺激的なレパートリーです。 特に、ストラヴィンスキーの「春の祭典」は、女性指揮者による演奏は極めて珍しいので、猛烈に興味がわきました。ちょっと調べてみると、アロンドラ・デ・ラ・パーラという人が2015年9月にNHK交響楽団を指揮したコンサートがあったことだけは確認できましたが、少なくともNMLのリストの中には、女性指揮者による録音は1つもありませんでしたよ。 その「春の祭典」は、これまで聴いていたこの曲のイメージからは、かなり隔たりのあるものでした。というか、あのブーレーズが1963年に録音したものが現れて以来、この曲に対する緻密なアプローチというものがスタンダードになってしまっていて、そうでないものは疎んじられる、という風潮があったのですが、今回の演奏は、そんなことにはまったくお構いなしの、とても温かみが感じられるものに仕上がっています。 それは、おそらく、プレーヤーたちの自発性を信じて、かなり伸びやかに演奏させていることに起因しているのではないでしょうか。「序奏」のファゴットのソロからも、何のしがらみにもとらわれない、とても開放的な歌い方が感じられます。録音のクオリティが非常に高いことも相まって、その他の演奏者たちの音もくっきりと聴こえてきますが、それはピッコロからコントラファゴットまで、それぞれに演奏している人の個性がそのまま伝わってくるような気がするほどです。 ですから、その部分に続いてガラリと曲調が変わる「春の兆し」の弦楽器のパルスと、そこに不規則に刻みを加える管楽器が登場する部分では、幾分物足りなさを感じることがあるかもしれません。しかし、逆に、この程度にユルいぐらいが心地よく感じられる人も、中にはいるのではないでしょうかね。 ただ、さすがに後半の変拍子が続出する「選ばれし生贄への賛美」の部分では、何度も繰り返されるその変拍子のパターンが、次第にボロボロになっていくのがよく分かります。でも、これも一つのキャラクターととらえられるだけの魅力が、このオーケストラにはあるようにも感じられるから、不思議です。 ブリテンの「4つの海の前奏曲」では、そんなキャラが全曲に亘って良い方に作用しているようです。正直、この曲は何かとっつきにくいイメージがあったのですが、ここで彼女のオーケストラの演奏を聴いてみると、4つの曲それぞれにとても引き込まれるような魅力が満載であることに気づかされます。それは、やはりそれぞれの楽器がとことん歌っているからなのでしょう。 そして、最後のスクリャービンの「法悦の詩」も、この曲が持つエロティックな面がもろに強調されていて、大いに楽しめました。お肌にも良いですし(それは「エステティック」)。このあたりになって気が付いたのが、彼女のゲネラル・パウゼの扱いの巧みさです。おそらく、他の指揮者より長めにとっていることと、その切れ目が鮮やかなことが、そのように感じられる要因です。それによって、まさに沈黙が持つ恐ろしいまでの存在感を体験することが出来ました。 パウゼと言えば、これはもちろんまだCDは発売になっていないのでNMLで聴いたのですが、このサブスクの最大の欠点である、トラック間の意図せぬパウゼが、ここでは、完全ではありませんがかなり改善されていました。「春の祭典」では、曲は続いているのにトラックが変わる個所が多いのですが、そこでの空白の時間が、以前とは比べものにならないほど短くなっていました。 CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

今回も、そんなアイテム。オリジナルのLPがRCAからリリースされたのは1978年だったので、もはや4チャンネルのレコードとしては作られなかったものを、SACDのサラウンドで聴けるようにしています。 このアルバムが録音されたのは、1977年12月です。そこで取り上げられているのが、その年の5月に公開されたばかりのジョージ・ルーカスの「スター・ウォーズ」の第1作と、もっと間近、録音のほんの1ケ月前に公開されたばかりの、スティーブン・スピルバーグの「未知との遭遇」の中で使われていた音楽です。すごいですね。それだけ、これらの映画の評判が良かったということなのでしょう。同じ1977年には、ズビン・メータとLAフィルも、「スター・ウォーズ」をDECCAに録音していましたね。 そして、指揮をしているのが、チャールズ・ゲルハルト、例えばこちらのように、当時は正当に評価されてはいなかったエーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルトの映画音楽を再評価してもらうために、作曲家の息子ゲオルク(ジョージ)とともに多くの録音を行ったことで知られていますね。プロデューサーとしても、同じコルンゴルトの「死の都」の、最初の全曲録音を行っています。 そのようなゲルハルトが仕掛けた「コルンゴルト・ルネサンス」に影響を受けたのが、ここでの2つの作品の音楽を手掛けたジョン・ウィリアムズその人でした。そのスコアを、ゲルハルトが演奏しているというのですから、ワクワクしてしまいますね。とは言っても、このアルバム自体は現在ではそれほど知られてはいないようですね。それが、このようにサラウンドにまでなってリイシューされたのですから、素晴らしいことです。さらに、録音を担当したのが、DECCAの看板エンジニア、ケネス・ウィルキンソンです。ここでは、そのDECCAのチームが、RCAのために録音を行っていました。 オーケストラは、録音のためだけに結成されたロンドンのナショナル・フィルです。これは、市内のオーケストラの腕利きのプレーヤーが集まってオペラの録音などを日常的に行っていた団体ですね。 「スター・ウォーズ」は、もう最初の音からウィルキンソンのDECCAサウンドの虜になってしまいます。瑞々しい弦楽器、パワフルでもとても輝きのある金管楽器、抜けるような音の木管楽器、そしてクリアそのものの打楽器と、聴いているだけでうきうきしてしまいます。まるで泡がはじけるよう(それは「ウィルキンソン・タンサン」)。 それが、「Princess Leia」になって、その「レイアのテーマ」がフルートで始まった時に、その音がとてもゴールウェイに似ているな、と思いました。聴き進んでいくうちに、これはもうゴールウェイに間違いない、と思うようになりました。この輝かしい音色、得も言われぬ甘美なビブラート、そして独特のフレージングは、ゴールウェイ以外のフルーティストでは絶対に味わえないものばかりです。 実際に、この頃のゴールウェイは、ベルリン・フィルを退団した後ソリストとして活躍を始めていましたが、その最初の頃のアルバムをプロデュースしたのはゲルハルトや、ジョージ・コルンゴルト、バックのオーケストラをゲルハルトが指揮をしている時もありました。そして、ウィルキンソンもエンジニアで参加していましたよ。これだけの「状況証拠」が揃えば、ゴールウェイがゲルハルトに誘われてナショナル・フィルの中で演奏していたことは間違いないのではないでしょうか。そして、「未知との遭遇」のエンディング近くで、フルートのとても伸びやかなロングトーンが聴こえてきた時、それは確信に変わりました。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

なにしろ、カニーノと言えば、20世紀半ばに活躍してもはや物故者となっている作曲家、ベリオ、シュトックハウゼン、リゲティ、ブーレーズ、マデルナ、ノーノ、カーゲル、ブソッティなどという、それまでの音楽体系をぶっ壊した人たちの作品を初演したという、ほとんど「現代音楽の歴史上のピアニスト」という認識が非常に強い人ですからね。 もちろん、ここで彼がセッロと演奏しているのは、ベートーヴェン、シューベルト、モシェレスといった19世紀まで活躍した作曲家と、もう少し後、20世紀半ばまで活躍していたリヒャルト・シュトラウスという4人が作った、それぞれに、あまり演奏されることのない変奏曲です。 まずは、ピアニストや指揮者としても活躍したプラハ生まれのイグナツ・モシェレスが作った「協奏的変奏曲」です。もちろん、「協奏的」とは言ってもオーケストラは使わず、フルートとピアノのための作品です。この作曲家の場合、なんと言ってもピアノ曲をたくさん作ったというイメージが強いようですが、きちんと他のジャンルのものも作っていて、この、フルートとピアノための作品も、CD1枚分ぐらいはあるようです。 とは言っても、やはりマイナー感は否めないようで、この録音もおそらく2番目か3番目のものではないでしょうか。彼の友人でもあったショパンの場合も、やはりメインはピアノ曲だったのですが、1曲だけフルートとピアノのための変奏曲がありましたね。ただ、その「ロッシーニの主題による変奏曲」は、今では全フルーティストのレパートリーになってますけどね。 ただ、ショパンの場合はそのピアノパートはあのショパン? と思えるようなシンプルさなのですが、こちらの方はまさにピアニストが作った曲らしく、ピアノパートはとても気合が入っています。ある変奏などは全くフルートが登場しないでピアノだけで演奏されるのですからね。 そして、それがごく自然なことのように感じられてしまうのは、ここでのカニーノの演奏がまさに「主役」といった存在感を示しているからなのでしょう。この時点で、聴き手はもはや、なんとも不安定なフルートは見限って(聴き限って?)このピアノを聴くことに集中しよう、という気になるのです。 次のベートーヴェンの「民謡による6つの変奏曲 Op.105」も、最近になってやっと演奏されるようになった作品です。ただ、この曲はスコットランドやオーストリアの民謡を主題にした、アマチュア向けの変奏曲を作って欲しいという依頼によって作られたもので、出版されたときのタイトルも「ピアノのソロか、アド・リブでヴァイオリンかフルートが入った簡単に演奏できる変奏曲」というものですから、そもそもフルートの存在感は期待されていない作品です。ですから、ここでも、その期待通りの、素晴らしいピアノを聴くことができますよ。 そして、これもとても珍しい、リヒャルト・シュトラウスが15歳の時の1879年に作った「序奏、テーマと変奏」という、シューベルトが作ったフルートとピアノのための作品と同じタイトルの曲です。その年に初演されていますが、シュトラウスの生前には出版することは許されず、初演から1世紀以上経った1999年にやっと出版されました。まだまだ伝統的な書法ですが、ところどころに独創的な転調などが現れて、将来の彼の姿を垣間見ることができます。演奏するのはシューベルトよりも簡単そうですが、音域は広いので、ここでのフルーティストは特に高音でちょっと苦戦気味。 そして、最後のコーナーは、テオバルト・ベームがシューベルトの有名な歌曲をフルートとピアノのために編曲したものです。これも、やはりピアノがしっかりオリジナルの味を伝えてくれています。 CD Artwork © Dymamic S.r.l. |

||||||

Jurassic Award 2022 今年も、年末恒例のコーナーが始まりました。長かったコロナ禍もようやくおさまり、行動制限も無くなって今まで通りのコンサートが行われるようになり、音楽界にもいつも通りの活気が戻ってきたのは、とても喜ばしいことです・・・なんて戯言があちこちでささやかれているようですが、くれぐれも騙されることなく、感染対策には万全を期したいものです。 ということで、今年取り上げたアルバムや書籍は全部で159点、その中でサブスク以外の、実際に購入したものは49点と、去年の71点からさらに減少していました。 ではまず、ジャンル別の登場回数のランキングです。 第1位:オーケストラ(今年49/昨年49)→■オーケストラ部門 今年も脈絡なく、様々な時代のアルバムを聴いてきましたが、特に印象に残ったのが、サントゥ=マティアス・ロウヴァリがエーテボリ交響楽団を指揮したシベリウスの「交響曲第2番」と、「交響曲第3、5番」の2枚のアルバムです。いずれも、これまでの因習にとらわれることない斬新な視点がとてもエキサイティングでした。逆に残念だったのが、ジョン・ウィリアムズが自作を指揮したライブ録音です。これは、ベルリン・フィルが多量のエキストラをつぎ込んで、自らの首を絞めてしまっていましたね。 ■合唱部門 何度も聴いていた定番の合唱団が、しっかりと実力を発揮していたのと同時に、それらのさらに上をいくような新顔も楽しめました。それが、ラファエル・ピションが指揮をしている「ピグマリオン」という団体です。彼らが録音したバッハの「マタイ受難曲」は、とてもハイレベルのスキルを駆使して、この作品から全く新しい魅力を引き出していました。ですから、これが今年の大賞となります。奇しくも某レコードアカデミー大賞がこのアルバムだったというのが、とても意外です。まあ、あそこの審査員の中にも、まっとうな人はいたのでしょう。 ■フルート部門 今年は、特に新しい録音でこれというものはありませんでした。ですから、一番うれしかったのは、ゴールウェイが1970年代に録音していた4チャンネルの音源が、SACDで復刻されたことでしょうか。 ■現代音楽部門 アイスランドのこちらやこちら、そして、ノルウェーのこちらといった、現代の北欧のオーケストラ作品が超弩級のサウンドで聴けたことが大収穫でした。それと、ジェフスキの「不屈の民」の新録音が2点(こちらとこちら)も聴けたのも、幸せでした。この曲は、若い世代でも弾くようになっていたのですね。 ■オペラ部門 ひょんなことからリッカルド・ザンドナーイという作曲家の「フランチェスコ・ダ・リミニ」の映像を見れたのが、うれしかったです。でも、バーンスタインの「ウェストサイド・ストーリー」の新しい映画は、ちょっとがっかりでした。 |

||

その卓越したサウンドは、このレーベルを一人で切り盛りしているエンジニア、モルテン・リンドベリによって開発された極めてシンプルな方式によって成し遂げられています。それは、基本的にたった1本のアレイだけによる、言ってみればワンポイント的なレコーディングのやり方です。もちろん、イマーシヴに対応するために、そのアレイにはDPAのマイクが下層に7本、上層に4本設置されていますが、それ以外の場所には、ピックアップ用のマイクは使われてはいません。 今回のフル・オーケストラのレコーディングでも、そのアレイの周りに同心円状にメンバーが並んでいて、指揮者はその真ん中で指揮を行っています。それを聴くと、80人近くのメンバーのそれぞれの楽器の音がくっきり粒だって聴こえてきますし、マスとしての空気感までもが広がっていて、まさに指揮者の位置で聴こえる音そのものが体験できるようになるのです。 ここで演奏しているのは、ノルウェーの「アークティック・フィル」という、新しいオーケストラです。「アークティック」というのは骨董品のことではなく(それは「アンティーク」)「北極圏」のことですが、確かに、このオーケストラの母体となったアンサンブルの本拠地のボードーとトロムソは、いずれも北極圏の定義である北緯66度33分以北にあります。つまり、このオーケストラは「世界最北端」のプロのオーケストラ、ということになるのですね。 そのボードーにあったのは、「シンフォニエッタ」という編成で、弦楽五重奏、木管五重奏、それにトランペット、トロンボーンと打楽器、ピアノという14人のメンバーからなる団体でした。そして、トロムソにあったのは「室内オーケストラ」と呼ばれていた弦楽器のみのアンサンブルです。 それが、2009年にノルウェー政府の肝いりで統合されて「北極圏フィル」となりました。そして彼らは、そのオーケストラとしての活動と同時に、母体であったシンフォニエッタと室内オーケストラとしての活動も日常的に行っています。さらに、コンサートだけではなく、オペラのためにピットに入ることもあるという、まさにヴァーサタイルなスタイルで活動しているのですね。 ここで彼らが演奏しているのは、ノルウェーの作曲家ラッセ・トゥールセンがこのオーケストラのために作った「Lyden av Arktis(北極の音)」というノルウェー語のタイトルの曲です。さらに、イタリア語で「La Terra Meravigliosa(驚きの土地)」というサブタイトルも付けられています。 この曲は、演奏時間が1時間を超える大作で、全体は7つの楽章に分かれています。さらに、その4つ目の楽章は「シンフォニエッタ」の編成、5つ目の楽章は「室内オーケストラ」の編成で演奏され、それ以外がフル・オーケストラで演奏されるという、この団体のキャラクターを尊重したものになっています。 第1楽章から第3楽章までは、そのフル・オーケストラの演奏ですが、その音楽はちょっと今では珍しくなった、かなりアヴァン・ギャルドな作風になっていました。しかし、その、クラスターや微分音の中から聴こえてくるのは、決して難解なものではない、なにか感情にストレートに訴えかけてくるようなものでした。まさに「北極」の心象風景を手の込んだサウンド・エフェクトを使って表現したようなものなのでしょう。 第4楽章になると、少し様子が変わってきて、この地方の民族音楽の「ヨイク」をふんだんに盛り込んだ、時折ダンサブルなテイストまで現れる明るい音楽になります。 そして第5楽章では、弦楽器のみの澄み切ったサウンドが、やはり「ヨイク」の世界を歌い上げます。 最後はフル・オーケストラのサウンドが戻ってきて、それはとてつもない、まるで火山の噴火のようなクレッシェンドによって締めくくられるのです。 CD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

これが天下のSONYからのソリストとしてのデビュー・アルバムとなったのは、そのギル・シュワルツマンでした。彼女のプロフィールに関しては、国籍、音楽歴といった肝心なものが全く見当たらず、やたらと大物アーティストの名前だけが周りの人間として取り上げられているという、ユニークなものなので、その実力がどの程度のものかは全く分かりません。少なくとも、コンクールでの入賞歴などは全く記載されていないようなので、おそらくそのようなものとは無縁の人なのでしょう。さらに、彼女は作曲家としても活躍しているそうで、チェロのための曲や、なんとオーケストラのための作品まであって、それが実際に演奏されているのだそうですから、かなり多才な人ではあるのでしょうね。 ブックレットで述べられているのは、彼女のことではなく、ここで彼女に作品を提供している、1961年生まれのスペインの作曲家、ホルヘ・グルンドマンという、木の実みたいなかわいい名前(それは「ドングリマン」)の人のことと、ここで演奏されているものも含めての、彼の作品についてでした。それは、正直あまりに抽象的な記述なので、正確に理解することは困難でした。他者とのコミュニケーションを大切にした精神的な深みのある作品、みたいな記述ですね。 本当に美しい音楽に対しては、そのようなコメントは邪魔になるだけです。ここで演奏されているものは、すべてこれが世界初録音なのだそうです。まずは、このアルバムでは最も規模の大きい、弦楽オーケストラとフルート・ソロによる「On the Back of a Nightingale」という協奏曲です。 いかにもありがちな、同じパターンを繰り返すというミニマル風の弦楽器に乗って、フルートはタイトルに由来するのでしょうか、鳥の鳴き声のようなフレーズを吹き始めます。その演奏は、なんとも硬直した、余裕のないもののように感じられました。音に伸びはないし、細かい音符の連続でもそれらは不ぞろい、ダブルタンギングに至ってはなんとも鈍くて乱暴なんですね。それが、時折ヴィヴァルディの「ごしきひわ」によく似た音型のように思えてきますが、そのような軽快さや鋭さは全くここにはありませんでした。 それが、一旦フェイドアウトしたところで、第2部なのでしょうか、ちょっと趣が変わって静かな部分が始まります。そのような音楽になると、彼女には確かに歌心を表現しようとする意志があることだけは痛いほど分かるのですが、それを他人に伝えるすべが決定的に欠けているな、という思いは募ります。それは、正確なピッチで演奏するというスキルが著しく不足しているからなのでしょう。正直、これでプロなのか、とさえ思えてしまいます。 ところが、それ以降で録音場所が変わり、ピアノやチェロだけが加わる室内楽の作品になったら、彼女の音はまるで別物に変わりました。これには驚きましたね。会場のアコースティックスとマイクアレンジが変わっただけなのでしょうが、彼女自身もとてもリラックスして、本来の実力を発揮できるようになったのでしょうか。 この頃になると、この作曲家の作風もかなり分かってきます。そもそもこの方はクラシックというよりはポップス寄りのバックグラウンドをもっているようで、その範疇で、民族的なテイストを加えた、とても軽やかな情感をストレートに表現しているようでした。ただ、そういうものを集中して聴こうとすると、作曲家の意思に反して、安らぎよりは疲労感の方が募ってきてしまいます。 そんな中で、最後に演奏されているピアノとフルートのための7分弱の小品は、シンプルなメロディが心に沁みました。 CD Artwork © Sony Music Entertainment Spain S.L. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |