|

|

|

|

![]()

もっとリアルに。.... 佐久間學

これは、過去のモーツァルト映画、あの有名な「アマデウス」や、メインはダ・ポンテだった「ドン・ジョヴァンニ 天才劇作家とモーツァルトの出会い」と同様に、ある程度史実に基づいてはいるものの、ストーリーは完全なフィクションという作品です。 ですから、こういうものを見るときには、その「史実」と「フィクション」とをきちんと区別しておく必要があるでしょう。この場合は、「フィガロの結婚」がプラハで大ヒットしたことを受けて、モーツァルトがその地で新作を初演するために友人のソプラノ歌手ヨゼファ・ドゥシェック夫妻の別荘でその新作「ドン・ジョヴァンニ」の作曲を行い、初演にこぎつける、という設定が「史実」となりますね。 その先が、「フィクション」。そこで登場するのが「サロカ男爵」という「悪役」です。彼はプラハのオペラ劇場のパトロンで、モーツァルトをプラハに呼ぶときの旅費を支払う人という設定ですが、実はもっと重要な役割を担っています。彼は財力と権力に物を言わせて、手当たり次第に女性をナンパするという困った性癖の持ち主だったのです。自宅の小間使いなどはもうやり放題、さらには、オペラ劇場の歌手だけでなく、衣装係のお針子までもその餌食にしています。そんな、使い古しの女性たちを、自分の秘書にボーナス代わりに与えるなどという、とんでもないことまでやってます。ただ、男爵は同性には興味がないよう(それは「男色」)。 お分かりのように、ここにはその時にモーツァルトが作っていたオペラのタイトル・ロールの姿が投影されているのです。あるいは、R.シュトラウスの「ばらの騎士」に登場するオックス男爵とか。 そして、プラハでは「フィガロ」でケルビーノを歌い、次の新作ではドンナ・エルヴィラ役に抜擢された若いソプラノ歌手スザンナに、この男爵は食指を動かします。「若いころから面倒を見て、大歌手に育てたい」などと言ってますが、その下心は見え透いています。彼は、その歌手の両親を手なずけて、婚約までしてしまいます。 そこに現れたのが、モーツァルト。スザンナは、自分が歌うアリアのレッスンでモーツァルトのところに訪れ、そこで二人は恋に落ちるという寸法です。そして、そこに男爵が加わっての三角関係、もちろんモーツァルトは妻帯者ですから、これは立派な不倫という、とても陳腐なドラマの始まりですね。しかもモーツァルトは「コンスタンツェ(妻)がいないと作曲が進まない」などと勝手なことを言ってますよ。 そんな「昼メロ」には、意外な結末が待っていました。これにはちょっと驚きましたが、これもやはり「ドン・ジョヴァンニ」がらみだったのですよ。どんな結末かは、ネタバレになりますから。 当然ですが、モーツァルトが作った「フィガロ」や「ドン・ジョヴァンニ」の音楽はしょっちゅう聴こえてきます。そして、それらの間に、そんなモーツァルトのオリジナルをとても上手に使った不思議な音楽が入っています。それは「ハイブリッド」というイギリスのエレクトロ・バンドが作ったものですが、元のテーマの意味をしっかり踏まえた、とても素敵な音楽でした。 「ドン・ジョヴァンニ」が実際に上演された劇場も出てきますし、そのほかのプラハの街並みも、あの時代そのままのたたずまいで迫ってきましたよ。 あ、「ドン・ジョヴァンニ」の序曲が初演当日に出来上がったというのは「史実」ですが、それがコンサート・バージョンで、序曲が終わったところで拍手が起こったというのは、もちろん「フィクション」です。 DVD Artwork © TC Entertainment, Inc. |

||||||

そんな「伝説的」なCDが、一昨年に発売20周年の記念ということで、再発売になりました。残念なことに、今回はその「耳栓」は入っていませんでしたし、ジャケットも別のものに代わっていましたね。 確かに、ここではとても「やかましい」音楽が演奏されていました。注目したいのは、それらはほぼすべてが、今まで聴いたことのない曲だということです。個人的には、聴いたことがあったのはハチャトリアンの「ガイーヌ」、プロコフィエフの「スキタイ組曲」、そしてショスタコーヴィチの「黄金時代」だけでした。よくこんなものを見つけてきたな、というマニアックさには驚かされます。作曲家の名前はほぼ知っていましたが、普通に知られている作曲家でも、初めて聴いた曲がありましたね。ニルセンの「アラジン組曲」なんて、全曲聴いてみたいものです。 ただ、しょせんはアコースティック楽器の集まりであるオーケストラの音ですし、せいぜい数千人の屋内の聴衆に向けて作られたものですから、野外で何万人という人に向けて放たれるロック・バンドのPAで増幅された大音響に比べたら、なんとかわいらしいものだ、としか思えないのではないでしょうか。正直、これらのどこが「耳震」なのか、と思ってしまいました。 ところが、最後の曲になって、これまでとはまるで異質の正真正銘の「大音響」が襲ってきました。それは、アイスランドの作曲家ヨウン・レイフスが作った「ヘクラ」という曲でした。あまり難しいので、オーケストラのメンバーがしょっちゅう失敗する(それは「へくる」)わけではなく、そういう名前のアイスランドの火山の噴火の様子を音で表わした作品だったのです。確かに、噴火の際の大爆発や、溶岩が流れ出てくる不気味さがとても上手に模倣されています。そのために使われている楽器がハンパではなく、何十種類という聴いたこともないような打楽器(「サイレン」などもあります)の他にオルガンと合唱、そして電子楽器であるオンド・マルトノまでが加わって、まさに信じられないほどの「やかましい」音を出し合っているのです。 おそらく、このアルバムは、この曲を聴かせたいためだけに作られたのでは、と思ってしまうほど、その音はけた外れです。 実際、この曲は1961年に作られた後、1964年にヘルシンキで初演されるのですが、その評判は散々でした。ですから、その再演、つまりアイスランド初演は、1989年まで行われることはありませんでした。その時に録音され、アイスランドのレーベルITMからリリースされたポール・ズーコフスキー指揮のアイスランド交響楽団の演奏が世界初録音となりました。しかし、ここには「オプション」としてスコアには書かれている合唱が入っていませんでした。 その次にこの曲の録音が行われたのが、このCDに収録されているセッションです。それは1997年の1月に行われ、そこでは合唱もしっかり参加されました。つまり、これは「合唱付き」の完全な形での最初の録音だったのです。 さらに、1998年、もしくは1999年に録音されたこの曲が入っているのがこのアルバム、邵恩指揮のアイスランド交響楽団のBIS盤です。  CD Artwork © Ondine Oy |

||||||

そのぐらいの活躍をしていたのですから、当然「紅白」には出演していただろうと思っていましたが、どうやらそれはなかったようです。やはり、一応「アイドル」はやっていましたが、そのような一線を超えることはなかったのでしょう。 このアルバムは、その2曲のシングルを中心に、LAで録音されたトラックや、「SEPTEMBER」で初めて歌詞を提供した松本隆の新作、さらにはまりやのオリジナルなど、とてもヴァラエティ豊かな曲が収録されています。そして、何よりも、まりや自身の歌が、前作とは見違えるほどにうまくなっているのが、注目されます。 LA録音は全部で5曲、もう名だたるスタジオ・ミュージシャンがバックを務める超豪華な布陣で、1曲目の「FLY AWAY」は曲もアメリカのヒットチャートをにぎわすような人が書いたオリジナルですから、すごいですね。もちろん歌詞も英語、まりやはものおじもせずに堂々と歌いきっています。ただ、録音的には彼女のヴォーカルに安っぽいエコーがかかっていて、声自体もちょっと安っぽく聴こえてしまうのが残念です。 2曲目の「さよならの夜明け」は、まりやの詞に山下達郎が曲をつけた(実際は、その逆で、達郎のメロディにまりやが詞を乗せた)という、このチームによる最初の作品です。これもアレンジと録音はLAの面子、ここでのヴォーカルはなんとダブル・トラックになっていました。彼女の声はストレートで十分にパワーがあるのに、LAのエンジニアは余計なことをしてくれたものです。これらには現地のメンバーによるコーラスが入りますが、そちらの方がメインに聴こえるようなバランスになっているのも、なんだか、という感じです。ただ、サウンド的にはその方が成功しているのがちょっと皮肉。このコーラスのノリの良さは絶品です。6曲目の「LONELY WIND」では日本語の歌詞にも挑戦していますし。 3曲目からの3曲は、全て松本隆の詞による新曲です。新進気鋭の「作詞家」となっていた松本の、なんとも青臭い歌詞が、ちょっとまりやの声とは違和感を誘います。 7曲目の「恋の終わりに」と、8曲目の「待っているわ」は、詞も曲もまりやによる作品です。彼女のソングライティングのスキルが、格段にアップしていることが如実に分かる秀作です。特に、もろディスコ風にアレンジされた「恋の終わりに」には、後の彼女の作品のエキスがほとんど含まれているのではないでしょうか。 そして、アルバムの目玉、「SEPTEMBER」と「不思議なピーチパイ」がシングル・バージョンそのままで登場します。いちおう「SEPTEMBER」の前にコーラスのジングルが入りますが、本体はシングルと全く同じものです。「ピーチパイ」のコーラスのクレジットに「宮田茂樹」という名前がありますが、これは当時のディレクターだった方ですね。実は、「SEPTEMBER」のコーラスアレンジも、クレジットはEPOになっていますが、実際はこの方が行っていたそうです。 本当に聴きなれたこの2曲、アレンジもストリングスを多用したゴージャスなものですが、今回のリマスターではそのストリングスがえらくキンキンした音に聴こえます。例によって昔のCDのレベルを上げて比べてみたのですが、明らかにそのころにはあったふくよかさがなくなっていて、それを高域を上げて修正しているようでした。もちろん、それはマスターテープの経年劣化を物語るものです。 ボーナス・トラックのライブ・バージョンには、やはりパーソネルの名前はありませんでした。1981年の録音だというのに、アルバム・バージョンとは全く異なる重みのある声になっているのには、驚かされます。 CD Artwork © Sony Music Labels Inc. |

||||||

今回のテーマは「フランス」です。とは言っても、全てフランス人の作曲家というわけではなく、フランスで活躍しているギリシャ人のジョルジュ・アペルギスという人の作品が入っています。同じようなスタンスで、ほとんど「フランスの作曲家」と認知されている人にあのヤニス・クセナキスがいますが、アペルギスはそのクセナキスの弟子なのだそうです。 それ以外は、ドビュッシーから始まって、プーランク、ミヨー、ジョリヴェ、そしてメシアンと、それぞれの年代を象徴するような名前が並んでいるのはさすがです。とは言っても、これは意図してそのようなカップリングを目指したわけではなく、この合唱団が日常的に行ってきた録音の中からこれだけのものを選んだ、というスタイルのようですね。いつの間にかできていた、という感じ、なんだかうらやましいですね。 実際、ここで演奏されている曲は、2005年から2017年までの長いスパンで録音が行われています。クリードがこの合唱団の芸術監督に就任したのが2003年ですから、彼のこの合唱団とのキャリアとともに、折に触れて録音されていたということになりますね。 そして、この中で最も新しい録音である、プーランクの「Un soir de neige」(2017年録音)と、最も古い2005年に録音された同じプーランクの男声合唱曲「Quatre Petites Prières de Saint François d'Assise」とを比べると、録音状態も、そして作品に対する基本的なアプローチもほとんど変わっていませんから、アルバムとしてのまとまりには何の関係もありません。これは驚くべきことではないでしょうか。 そこで貫かれているのは、おそらく、変に「フランス風」に歌うのではなく、しっかり楽譜通りに歌うことによって、国籍を超えた作曲家の音楽性を的確に表現する、といった姿勢なのではないでしょうか。その結果、ここで聴けることになったのが、鋼のように強固なハーモニーです。彼らは、フランス音楽で多用される非和声音をふんだんに使った房状和音を、極度に磨き上げて常に妥協のない形で提示しています。そこから発散されるものは、なよなよとした「おフランスのエスプリ」ではなく、それぞれの和音の持つ独特の「力」です。 クリードの前任者、ルパート・フーバーの時代、1999年と2000年に録音されたアルバムでは、この合唱団はやはりフランスの作品を歌っていました。  この中で唯一ご存命(1945年生まれ)のアペルギスの作品は、多くの現代作曲家が素材として使っているスイスのアウトサイダー・アーティスト、アドルフ・ヴェルフリのアートが元になった「ヴェルフリ・カンタータ」の中の楽章として、この合唱団のために作られた「Die Stellung der Zahlen(数の配置)」です。これは、ヴェルフリの作品の中に登場する文字や記号、音符などを、まさにクセナキスのような複雑な手法で音楽に変換したという、とても難解なものです。ここでは、おそらく最も重要なファクターはリズムなのではないかと思われるのですが、この合唱団はそれを見事にクリアしています。 CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |

||||||

この曲のCD自体は、すでにソ連時代の国営レーベルMELODIYAから、1988年11月25に行われた初演のライブ録音がリリースされていました。なんでも、そのCDは販売直後に売り切れてしまったといいますから、それを聴いていた人はたくさんいたのでしょうね。ソ連では。これが、そのジャケットです。  ただ、ブックレットのクレジットによると、今回の「レクイエム」に関してはさきほどのMELODIYAの音源ではなく、初演の前のリハーサルが行われたスタジオで録音され、作曲家自身が保有していた音源から新たにリマスタリングを行ったものだ、ということになっています。 しかし、それはどうも事実とは異なっているような気がします。というのも、今では廃盤となっているそのMELODIYA盤が、NMLでは聴くことができるので、それとこのCDとを聴き比べてみたのですが、ノイズの乗り方といい、ドロップアウトの場所といい、全く同じなんですよね。なによりも、メディア・プレーヤーで再生したら、先ほどのMOLODIYAのジャケットが現れたのですから、もう間違いはありませんよ。なぜこんな見え透いた嘘をついたのでしょう。 この曲の編成は、ソリストが6人、オルガン、大オーケストラと混声合唱と児童合唱という、かなり大規模なものです。オープニングは、まるでハリウッドの映画音楽のようなド派手な金管のファンファーレで始まりますが、そのあとに出てくるのが、なんとリゲティの「アトモスフェール」のようなテイストを持った木管のアンサンブルです。この万華鏡のようなサウンドや、さらにはトーン・クラスターといった、リゲティならではのオーケストレーションは、この曲のいたるところで耳にすることができます。 それと同時に多用されているのが、ミニマル・ミュージックの技法です。ここでは、執拗に繰り返される悲しみに満ちたモティーフの重なりが、言いようのない寂寞感を与えてくれます。 そんな、西欧諸国では少し前に隆盛を誇った音楽タームが、少し遅れた時代に、この作曲家の客観的な目によって選び抜かれ、この曲の中に開花している、といった印象を強く受けてしまいます。 そのような音楽を作っている人が、当時のソ連の体制の中で作曲活動をすることができたこと自体が、そもそも信じがたいものがあるのですが、アルチョーモフの音楽はソ連以外の国では絶賛されていたようですね。 ただ、この「レクイエム」の中では、そのような「前衛的」なアイテムだけではなく、とても安らぎに満ちたハーモニーが聴こえてくる部分もあります。さらに、「Domine Jesu Christe」の部分では、合唱はもろロシア聖歌風の重厚なコラールを歌っていたりします。そのバックには、まるでそれとは無関係な無機的なオーケストラのフレーズが流れているのですが、このコラールはゆるぎなく自己を主張しているように、孤高の姿を誇示しています。もしかしたら、このあたりがソ連という体制によって抑圧された「ロシア」を現わしているのかもしれませんね。 それまでは宗教上の理由からヴェルディやモーツァルトの名曲でも決して「レクイエム」という名の曲は流さなかったソ連のラジオから、このアルチョーモフの作品は全国に向けて放送されたのだそうです。ソ連が崩壊するのは、それからすぐのこと、この曲は、ソ連という体制への「レクイエム」だったのかもしれませんね。 CD Artwork © Divine Art Ltd. |

||||||

ただ、翌年の9月には全曲が完成したにもかかわらず、上演会場との調整がうまくいかず(ヴェルディは、このプロジェクトに関わる全ての人たちにボランティアを強いていました)実際にこの曲が演奏されることはありませんでした。 結局、これが「初演」されたのは、その119年後の1988年のことでした。その時のライブ録音が、これです。  HÄNSSLER/98.949 ただ、それ以降はこの曲の録音が公式にリリースされることはありませんでした。ある意味「お祭り」としての性格が強い制作過程もあって、曲自体はそれほど魅力的ではないと評価されていたのかもしれませんね。 ですから、その新しい録音出るのには、ロッシーニの没後150年という新たな「お祭り」まで待たなければいけませんでした。そして、それに先立つ2017年11月に、ロッシーニには縁のあるミラノのスカラ座でライブ録音されたのが、このCDです。もちろん、リリースされたのは2018年ですから、「没後150年」で何の問題もありません。 このCDのブックレットには、ヴェルディがリコルディに送った手紙の全文が掲載されていました。それによると、ヴェルディはまず彼の先輩であったメルカダンテを、このプロジェクトの作曲家の筆頭に挙げています。「たとえ、それがほんの数小節でも」とありますから、実現は期待してはいなかったのでしょうが(この2年後に彼は亡くなります)、自分に対する妬みを抱いていたとされる老作曲家へのこれ見よがしのリスペクトととるべきなのでしょうね。 もう1点重要なのは、これに関わる人はイタリア人に限定していたことです。もし「外国人」が関与した時には、即刻手を引くとまで言ってます。 その結果、集められた作曲家はすべて当時活躍していたイタリア人作曲家たちでした。ただ、その中で現在も名前が残っているのは、私見では「妖精の踊り」というヴァイオリンの小曲(フルートのための編曲もあります)のみで知られているアントニオ・バッジーニだけなのではないでしょうか。これはとても明るい曲ですよ(陽性の踊り)。 一応その作曲家たちを列挙してみると、 1. Requiem e Kyrie:アントニオ・ブゾッラ となります。 全曲演奏すると2時間近く、ソリストがソプラノ、アルト、テノール、バリトン、バスと5人、それに大編成の混声合唱とオーケストラが加わります。合唱はほとんどの曲に登場しますが、ソリストのアンサンブルだけという曲もあります。男声だけの3人でのトリオなどという、珍しい組み合わせも。 それぞれの曲は、みな力作揃い、それだけを聴けばなかなか魅力的なのですが、全部につきあうと結構疲れそうですね。そんな中で、シンプルなア・カペラの男声合唱で始まる「Lacrimosa」には惹かれます。 もちろん、最後の「Libera me」はヴェルディの「レクイエム」のプロトタイプで、これだけの録音もいくつかありました。「レクイエム」ではソプラノ・ソロが苦労する最後の超低音の部分が、ここでは合唱のベース・パートでやすやすと歌われていますね。 CD Artwork © Decca Music Group Limited |

||||||

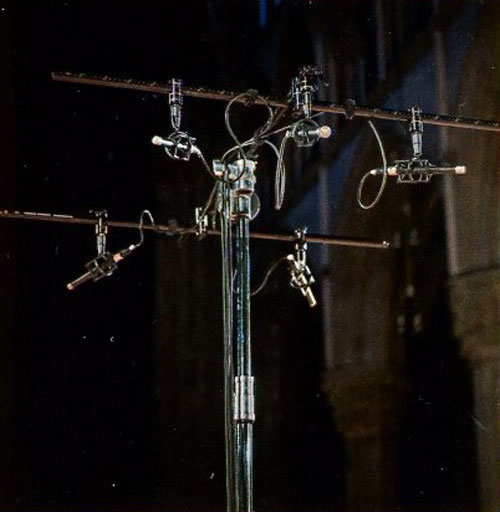

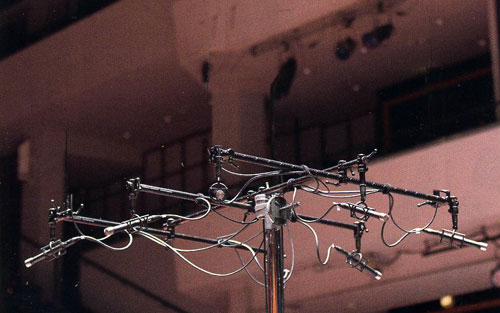

ここで演奏しているのは、ノルウェーの5人組女声ア・カペラ・グループ「ファウナ・ヴォーカルクィンテット」です。銭湯でライブをやってはいませんが(それは「サウナ・ヴォーカルクィンテット」)。彼女たちはそれぞれ合唱団の指揮者や作曲家、あるいはトラディショナルな民族音楽のアーティストなどと、様々なジャンルから集まってきているようです。 このレーベルは合唱関係では多くの編成のものを出してきていますが、このようなタイプのアンサンブルというのはあまりなかったのではないでしょうか。彼女たちが録音している風景を見てみると、真ん中に立てられたサラウンドのアレイを囲むようにして歌っています。つまり、それを再生すると、聴いている人はあたかも彼女たちに囲まれた真ん中にいるように感じられることになるのですね。この人数だからこそ、そんな親密な体験を味わえるのでしょう。 もちろん、この2Lレーベルのことですから、これは単に物珍しさを狙ってのことではありません。今世紀初頭にDVDオーディオやSACDが登場して、「サラウンド再生」が可能になった時には、いち早くそのフォーマットを支持します。2005年にリリースされたSACDのライナーノーツで、レーベルの主宰者モーテン・リンドベリは「モノラル録音は白黒写真、ステレオ録音はポラロイド写真、サラウンド録音はリアルな肉体」と言い切っていますからね。これは、サラウンドになって初めて、その生々しい存在感を実際に再現できるという比喩なのでしょう。 そして、よりリアルなサラウンドを目指して、チャンネル数も増え、それに従ってメインマイクが設置されたアレイの形もだんだん進化してきました(ハイフンの後の数字はサブウーハーの有無ですから、チャンネル数には関係ありません)。  ↑5.1:1本のアレイの上にフロントに3本、リアに2本のマイクをセットします。  ↑7.1:より緻密な音場を実現させるために、マイクをさらに2本増やします(7.1.4からの合成)。  ↑9.1:上下の音場を再現するために、5.1の上にさらに4本マイクを加えます。  7.1.4:同じように、7.1の上にマイクを4本加えます。 ということで、現在ではこの「11チャンネル」での録音が、このレーベルで採用している最高のフォーマットになっています。こうなると、もう5.1までしかサポートされていないSACDでは再生できませんから、メディアはBD-Aになります。 しかし、今回はたった5人のアンサンブルということで、あえて「5.0」のフォーマットを採用しています。これで、5人の声は、それぞれ1本ずつのマイクに主に収録されることになりますね。それを再生すると、見事にフロントに3人、リアに2人のシンガーが立っているように聴こえてくるのです。 ここに収録されている2曲目、「Jeg er så glad hver julekveld(クリスマスイブは幸せな気持ちに)」は、こちらに映像がありますから、それを見るとだれがどのパートなのかがよく分かります。まず、全員暗譜なのがすごいですね。 最初にリア左からベース(アルト)のパターンが始まり、それを受けてフロントセンターがソロを歌います。そこにフロント左がベースの裏打ち、フロント右がカウンターメロディを加えます。残ったリア右は、ソリストとのハモリを入れます。 こうして聴いていくと、彼女たちの声は、それぞれに特徴があることがよく分かります。それが、ソロの時とハーモニーの時とでは全く歌い方を変えて、とろけるようなハーモニーの上に個性的なソロが展開されています。 こんな美しい歌声に囲まれるのはまさに至福のひと時、今年のクリスマスまで毎日聴いても飽きないぐらいです。 SACD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

その間に、ヴァンスカはこのオーケストラとベートーヴェンとシベリウスの交響曲ツィクルスを完成させています。シベリウスは前のオーケストラとも同じレーベルでの録音がありますが、こちらはすべてハイブリッドSACDによるサラウンド録音です。 そして、最近ではマーラーのツィクルスへの挑戦を始めていました。これまでに「5番」と「6番」がリリースされています。ただ、「5番」を聴いた時にはせっかくのSACDなのに、あまりに録音がお粗末だったので、ちょっとがっかりしていましたね。なんか、弦楽器がとてもしょぼかったような。 そして、最新の録音がこの「2番」です。いやあ、驚きました。「5番」とは全然違った素晴らしい音じゃないですか。何よりも、前回はなんともバランスが悪かった弦楽器が、もろに前面に出て来るようになっていましたよ。いくら金管や打楽器が鳴っていても、決して弦楽器が埋もれることなくきっちり聴こえてきます。もしかしたら、録音のせいだけではなく、人数も増えているのかもしれませんね。 そして、ヴァンスカがこのパートに対して思いっきり「濃い」表情をつけているので、いたるところから濃厚なメッセージが漂ってきて、マーラーではこのパートがいかに大切かがとてもよく分かります。 ところで、第1楽章と第2楽章の間に、マーラーは「5分以上」の休みを取るように指示していますが、CDではあまり意味がないのでそんなに長く休むことはあり得ません。しかし、普通はここで10秒前後の少し長めのポーズを入れたものはよく見かけます。それが、このSACDでは25秒もとってあるので、なんとなく作曲家の気持ちが伝わってくるようです。 そして、第4楽章以降で登場する声楽陣もとても素晴らしいものでした。二人のソリストは浮ついたところのない暗めの音色で、確実な存在感を披露していましたし、特にこの合唱の出だしのピアニシシモは鳥肌が立つほどの見事な静寂感を生み出していました。そして、フル・ヴォイスになった時のインパクトも恐るべきものでした。 もちろん、サラウンドで聴いたのですが、最初のころはそれほどホール全体の響きが伝わってくるものではありませんでした。それが、終楽章でホルンのバンダが絶妙の距離感をもって聴こえてきたあたりから、サラウンドならではの魅力が加わってきました。そして、合唱が出てくる少し前のピッコロとフルートのソロの絡みのあたりでは、そのバンダの中のティンパニだけが後ろから聴こえてきました。サラウンドでは、打楽器の反響の方がそのように聴こえてくることが多いようですが、それを契機に、なんだか全体のサウンドがガラリと変わって、豊かなホールトーンがきちんと聴こえてくるようになったような気がしましたね。 そうなると、この部分ではいつもフルートとピッコロにしか耳が行ってなかったものが、バンダも含めた全体のサウンドがしっかり聴こえるようになっていました。不思議なものですね。 ヴァンスカの任期中に、このマーラー・ツィクルスを完成できるのかどうかはわかりませんが、今回みたいな体験ができるのなら、休みなどは取らずに(それは「ヴァカンス」)、せめて「8番」だけは録音して下さいね。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

今回のアルバムも、録音の時の写真を見ると、いつもの教会でのセッションでは真ん中に立ったメインのアレイを囲むように、合唱や楽器が配置されている様子がよく分かります。 ここで演奏されているのは、いずれもこれが世界初録音となる、アンドルー・スミスの「レクイエム」と、その前後にストーレ・クライベルグの作品が1曲ずつです。スミスの作品では合唱のほかにアルト・サックスとオルガンが加わっていますが、クライベルクの場合は弦楽合奏も入ります。 3曲とも編成が異なっているので、サラウンドの音場もそれぞれ違えているのも憎い演出です。ある時はヴァイオリンが後ろから聴こえるかと思えば、別な曲では同じ場所にチェロがいたり、合唱も時には聴き手をすっかり囲むような配置になっていたりしますから、もうそれだけでうれしくなってしまいます。もちろん、DXDで録音された音そのものも、声や楽器の肌触りまでがはっきり聴こえてくるという、恐ろしく繊細なものですから、たまりません。 メインとなる「レクイエム」を作ったスミスは、1970年にイギリスのリヴァプールで生まれ、14歳の時に両親とともにノルウェーに移住した音楽家です。作曲家であると同時に、ノルウェーの出版社の合唱部門でも働いているのだそうです。 2011年に、ここで歌っているニーダロス大聖堂少女合唱団からの委嘱によって作ることになった「レクイエム」は、その年の7月にオスロと、その近郊のウトヤ島で起こった連続テロでの犠牲者を悼むためのものでした。同じ年の3月に起こった大惨事の陰になってしまって、日本の人にはほとんど関心を持たれなかったような気がしますが、なんでも一人の男が77人もの命を奪ったという無差別殺人事件だったのだそうです。特に、その中に、この合唱団の団員と同じ世代の人たちが多数いたことも、この委嘱の発端となっていたのでしょう。 この作品、合唱はグレゴリオ聖歌などが素材として使われていて、とても美しい曲が並びます。テキストは本来の「レクイエム」の歌詞以外にも、聖書からの言葉、例えば詩編23の「神は私の羊飼い」なども使われています。そのピュアな響きを聴いているだけでとても癒される曲なのですが、そんな穏やかな雰囲気をぶち壊すかのように、ジャズ・サックス・プレーヤーのソロが頻繁に入ってきます。時には、やはりジャズ畑のオルガン奏者と、かなり長いインプロヴィゼーションを行ったりもしています。それは、音楽的にはまさに水と油、正直何でこんなことをしたのか、作曲家のセンスを疑うような組み合わせなのです。しかし、おそらくこれは、作品の成り立ちにも関わったあの非人道的な行いに対する抗議の意味が込められていると取るべきなのでしょう。美しいものを際立たせるために、あえて醜いものを配したのだ、と。 とは言うものの、実際にここまでしつこく、生々しいサックスの音を聴かされると(せっかくの超ハイレゾ録音で、こんな汚い音は聴きたくありません)、もうやめてほしいと思ってしまいます。こんなことをしなくても、もっとまっとうな形で惨事を伝えることは、才能のある作曲家にとってはそれほど難しくはないはずでは、と思うのですが。 最後の「In paradisum」は、もろグレゴリオ聖歌が使われた結果、それはデュリュフレの同じ曲と酷似することになってしまいました。そんなところも、ちょっと芸がなさすぎます。 その「額縁」としての役割で作られた1958年生まれのノルウェーの作曲家、クライベルグの2つの作品の方が、音楽的な密度ははるかに高いような気がします。 SACD & BD © Linberg Lyd AS |

||||||

デュリュフレの場合は、作曲者自身が作ったオルガン伴奏によるバージョンが出版されています。これには、オプションとして「Pie Jesu」に独奏チェロが加わっていて、ほぼすべての録音でそれは守られています。 しかし、フォーレの場合は、オーケストラのための多くのバージョンが残されていますが、自身でオルガン用に編曲したものはありません。一応ヴォーカル・スコアにはピアノのためのリダクションが付いています(実がいっぱい入ってるんですよね・・・それは「具沢山」)が、それは最も頻繁に演奏されているバージョンのオーケストレーションを行った弟子のジャン・ロジェ=デュカスが作ったものですし。 この録音は、2018年の4月と5月にカナダのモンレアル(モントリオール)にある聖アンデレ&パウロ教会で行われました。この年は、第一次世界大戦が終わってから100年という記念の年だったのですが、ここではその大戦で犠牲になったこの教会に関連した人々への追悼の意味が込められているのだそうです。合唱はこの教会の合唱団ですが、それ以外に「モン・ロワイヤル少年合唱団」の団員が7人参加しています。この子たちは「ソリスト」扱いになっていますね。もちろん、オルガンはそこにある1931年に作られた7000本のパイプを持つ楽器です。  曲が作られた順に収録されているこのCDを聴き始めると、まずフォーレの曲の「Introït et Kyrie」が流れてきます。この曲の冒頭はオリジナルでは弦楽器と管楽器のユニゾンでアクセントが付いたフォルテシモの音にピアニシモまでディミヌエンドをかけるようになっています。ただ、それをオルガンで演奏するときには、特別な装置(「スウェル」といいます)がない限り、途中でストップを減らしていくしかありません。つまり、音の出るパイプの本数を減らしていくのですね。それが、この演奏でははっきりわかってしまいます。音が階段状に小さくなっていき、そのたびに音色までガラッと変わってしまうのですよ。これほど気持ち悪いものもありません。 それだけではなく、それ以降の曲でもストップの選択がなんとも異様なんですね。しっとりとしたメロディで歌い上げるはずのフレーズを、とても目立つリード管あたりを使って朗々と響かせているのは、勘違いとしか思えません。そして、その演奏自体もなにかフットワークの悪いモタモタした感じで、安心して聴いていられません。 メインの合唱団は、プロの歌手とアマチュアが一緒に歌っている団体なのだそうですが、まあそつなく歌ってはいるのですが、なにか合唱として最低限必要なものに欠けているという印象は最後までぬぐえませんでした。全員で揃って歌う分にはそれほどアラは目立たないのですが、パート・ソロになってくるとなにか方向性が定まっていないような気になってしまいます。 少年合唱は、フォーレでは「Pie Jesu」のソロを任されていました。これも、一人で歌わせるには心もとないので、何人か集めて一緒に歌わせた、という次元の発想からの人選のように思えてなりません。 両方の曲で大活躍のバリトン・ソロは、とても立派な声で安心して聴いていられました。ただ、この人もいまいち表現の詰めが甘いというか、少し雑なところがありますね。 この2つの名曲から、真の穏やかさを感じさせるためには、何が必要なのかを教えてくれたアルバムでした。 CD Artwork © Disques Atma Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |