|

|

|

|

![]()

アカハラのトナカイ。

当初は、毎年5枚ほどのアルバムをリリースするということでスタートしたのですが、今回の最新アルバムは39枚目、まあ、いくらかペースは落ちてはいますが、着実にリリースを重ねているということでしょう。そのレパートリーはモンテヴェルディに始まって、お得意のバッハがまずは中心になっていますが、もっと新しい時代のベートーヴェンやシューベルト、さらにはマーラーからストラヴィンスキーにまでに及んでいます。もちろん、いずれも中心となるのは、コレギウム・ヴォカーレ・ヘントの合唱と、シャンゼリゼ歌劇場管弦楽団などの、ピリオド楽器によるアンサンブルです。 今回の曲目は、2011年に録音された7枚目のアルバムでの「ミサ・ソレムニス」以来2度目となるベートーヴェンの声楽曲「オリーヴ山のキリスト」です。録音されたのは2022年3月です。この作品、以前は「橄欖(かんらん)山のキリスト」という、なんとも格調高いタイトルで呼ばれていましたね。いやらしい言葉じゃないですよ(それは淫乱山)。今ではもっと親しみやすい、さっきのようなタイトルが広まっているようですね。とは言っても、この作品がベートーヴェンの他の曲、例えば同じジャンルの「ミサ・ソレムニス」などに比べたらはるかに演奏頻度の低いものであることには変わりありませんでした。というか、個人的には、この「ミサ・ソレムニス」も、全くの駄作だという印象が、何回聴いても抜けてはいなかったものですから、それより人気のないこの作品などはまず聴くことはないだろうと思っていました。 でも、このヘレヴェッヘ盤だったら、何よりもノイブロンナーの音が楽しみですから、一応聴いてみることにしました。まずはオーケストラの序奏で、いかにもピリオド楽器らしい、ちょっと粗野で武骨なサウンドがとても生々しく聴こえました。演奏の方も、トラヴェルソなどはものすごい音痴、それでも、なにかある種の代えがたい情緒のようなものを感じることができます。 その後に出てきたテノールのレシタティーヴォは、とても説得力のある歌い方で、まっすぐに物語の世界を案内してくれるようなものでした。そうなると、もう、この録音に引き込まれてしまうのは時間の問題、続くアリア、そして合唱などを存分に楽しむことが出来ました。 聴いている途中で、この「オリーヴ山」というのは何なのだろう、と思って調べてみたら、それは、バッハの受難曲などに登場する「ゲッセマネ」と同じものだ、ということが分かりました。つまり、「ヨハネ」や「マタイ」のオープニングのシーンなのですね。このベートーヴェンのオラトリオは、そのような新訳聖書の福音書の物語をもとに、ジンクシュピールの台本などを書いているフランツ・クサヴァー・フーバーという人が、ベートーヴェンと共同でシナリオを書いています。そこでは、聖書には登場しない天使なども大活躍で、物語自体をとても親しみやすいものにしています。さらに、合唱が、キリストを捕らえに来た兵士、キリストの弟子たち、さらには天使たちと、幅広いキャラクターで登場します。つまり、これはいわば「受難曲」の「スピンオフ」だったのですよ。 そして、音楽そのものも、なにか硬直したような感のある「ミサ・ソレムニス」に比べると、もっと素直に美しい音楽を届けようというような気持ちが伝わってくるものです。何しろ、天使役のソプラノなどは、モーツァルトの「夜の女王」ばりのコロラトゥーラまで披露してくれますからね。 食わず嫌いだったベートーヴェンの唯一のオラトリオ、もっと他の人の演奏も聴いてみたくなりました。 CD Artwork © Phi / Outhere Music |

||||||

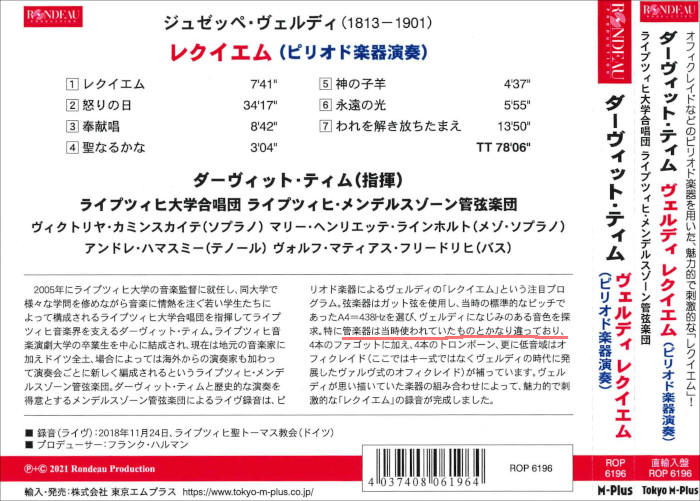

ところが、  ただ、ここで金管の低音楽器として「オフィクレイド」、しかも、「ヴァルブ式」が使われているというのは、とても興味深い事実です。というか、この楽器にヴァルブ式があることを初めて知りました。     弦楽器も、おそらくガット弦が使われているのでしょう。ただ、フルートは、この時代にはすでにベーム管が出来ていますし、おそらくイタリアでもすでに使われていたはずですから、基本的にモダン楽器と変わるところはありません。 この録音は、やはり同じレーベルからリリースされたこちらと同じ、ライプツィヒの聖トマス教会で行われたコンサートのライブです。もはや、ここはバッハの時代の音楽を専門に演奏する場所からは、完全に脱皮を図ったのでしょう。それは、この曲のようなア・カペラの合唱から打楽器や金管楽器が吠えまくるクライマックスまでにもしっかり対応できるアコースティックスを持っていることが明らかになったからなのでしょう。確かに、この録音を聴けば、静かなところではその豊かな残響は確かな余韻として味わえますし、フォルテシモでの建物全体を揺るがすような大音響では、この世のものとも思えない音波の嵐の中にいるような体験が出来るように感じられます。 ただ、その落差があまりにも大きいために、録音の面ではかなりの破綻をきたしている場面があることも事実でした。大学生など若い人たちが集まった合唱団は、その力を存分に発揮して輝くばかりのフォルテシモを作り出していますが、そんなクライマックスがことごとく入力オーバーで歪みまくっているのですよ。そういうところ以外では、ガット弦の弦楽器の渋い中にも輝きを秘めた音色や、例えば「Tuba mirum」のバンダのトランペットの、ちょっと他では聴くことのできない渋さなどが的確に再現されているだけに、これは大変もったいないことでした。 ソリストたちは、それぞれに個性的なメンバーでした。特に、男声の2人は、一歩間違うと曲全体を台無しにするほどのキャラクターを秘めていました。それでも、テノールの人は、かろうじて全体の中に入れていましたが、バスの人の、なんとも芝居がかった歌い方には、嫌悪感しか抱くことは出来ませんでした。 ソプラノの人は素晴らしかったのですが、やはりこの曲はソプラノの負担があまりに大きいことも、実感させられます。ほんと、これを歌いきるには、並外れたスタミナが必要なんですね。「わが祖国」みたいに(それは「スメタナ」)。 指揮者のダヴィット・ティムは、盛岡バッハ・カンタータ・フェラインがドイツに行ったときに指揮をされていた方ですね。 CD Artwork © Rondeau Production GmbH |

||||||

ショップのインフォによれば、これはビルガー・ペーターセンという人が新たに完成させた楽譜が使われているということだったのですが、実際はジュスマイヤー版と全く同じもので、そこに「アーメン・フーガ」を加えただけのものだということが分かりました。厳密には、その前の「Lacrimosa」の最後に新たに「dona eis requiem」というテキストの音楽を2小節ほど加えた後、その「アーメン・フーガ」が続く、という形ですが。 ご存じのように、モーツァルトがこの曲を作った時には、全部で20節に分かれている「セクエンツィア」の第19節の前半までのテキストの部分までしか出来上がっていませんでした。ですから、ジュスマイヤーは、それ以降を「でっちあげていこう」と思ったのでしょう。そして、セクエンツィアの最後は「アーメン」という言葉で締めくくられていますから、そこは文字通り「IV→I」という「アーメン終止」で、ニ短調で始まった「Lacrimosa」をニ長調で終わらせて、セクエンツィアを完成させたのです。 ところが、1961年にモーツァルト研究の第一人者だったヴォルフガング・プラートという人がベルリンの国立図書館でモーツァルトが書いた16小節までしかできていない未完のフーガの断片を発見しました。プラートは、これを、モーツァルトがその「アーメン」というテキストのためのスケッチとして書いたものなのではないか、という説を提案しました。それが「アーメン・フーガ」です 最初にこれに食いついたのが、1988年に、モーツァルト自身が作ったものだけで「レクイエム」を作り直そうとしたリチャード・モーンダーでした。とは言っても、やはり「Lacrimosa」の後半はでっち上げざるをえませんでしたが、このスケッチをもとにそれに続く79小節のフーガを作ったのです。 それ以後、この「アーメン・フーガ」は市民権を得たようで、ダンカン・ドゥルース(1993年/127小節)、ロバート・レヴィン(1993年/88小節)、ベンヤミン=グンナー・コールス(2013年/96小節)、ミヒャエル・オスシュトリーガ(2022年/89小節)などによって、それぞれに個性的な「アーメン・フーガ」が作られるようになりました。ちなみに、今回のペーターセンのバージョンは94小節です。 そんな、実態は「アーメン・フーガ付きジュスマイヤー版」を演奏しているのは、2013年に結成されたばかりの、マインツにあるヨハネス・グーテンベルク大学の合唱団から選ばれたメンバーによる「グーテンベルク室内合唱団」です。指揮者はこの合唱団の芸術監督のフェリックス・コッホ、オーケストラは2007年に創設された「ノイマイヤー・コンソート」という、ピリオド楽器の団体です。ここでのメンバーは、4.4.3.3.2という編成の弦楽器と必要な管楽器、そして低音にはオルガンが加わっています。 合唱もオーケストラも若い人が多いようで、特に合唱では素直でピュアな歌声が、ピリオド楽器と合致してなかなか良いサウンドを生んでいます。ただ、テナーのパートだけが、「若い」というよりは「幼い」歌い方が目立っていて、ちょっと全体の品位を落としているようですね。他のパートが素晴らしいだけにちょっと残念。 ソリストたちも、それほど強い個性を持っていない分、アンサンブルとしてのまとまりがあっていい感じです。ソプラノは日本人で神戸出身の谷垣さん。1曲目の冒頭でちょっとピッチがおかしかったのですが、それ以後は見事に立ち直って、深みのある声を聴かせてくれていました。 コッホの指揮ぶりは、とてもキレの良いものでした。合唱では、かなりの音を短めに歌わせるというのは、いかにもピリオドらしいやり方でしょう。ただ、メインの「アーメン・フーガ」はちょっと退屈。 CD Artwork © Rondeau Production GmbH |

||||||

1970年代に彼らのレコードが日本でも紹介されたときには、男声だけのグループなのに、女声の音域までもカバーしたそのサウンドに驚いたものでした。それまでの男声ア・カペラと言えば、ダーク・ダックスとかデューク・エイセスといった4人組で普通の男声合唱の声域で歌われるものばかりしか聴く機会はありませんでしたからね。つまり、そこで初めて、「カウンターテナー」というものの存在を知ったのでした。 そんな、男性でありながら女性の声が出せる歌手としては、かつては「カストラート」という男性の容姿を持ちながら、パワフルなハイ・ノートを駆使する人たちが、ある時期はオペラハウスでの主役でした。とても甘い味でした(それは「カステラ」)。 しかし、やがて倫理的な問題もあって、この職業は完全に廃れてしまいます。ただ、例えばイギリスの教会の聖歌隊などでは、女性は参加することは許されず、少年がソプラノやアルトのパートを歌うという習慣はずっと続いていました。そんな中で、大人になっても変声期前の声がずっと維持できるという人が出てきます。彼らはファルセット(裏声)を訓練して高い音を出せるようになったのですが、中には地声でも高い音が出せる人もいました。それが、「カウンターテナー」です。 1912年にイギリスで生まれたアルフレッド・デラーは、そんなカウンターテナーのまさにさきがけでした。そして、バロック期以前の合唱には女性が参加していなかったという状況を現代でも再現するために、1948年に彼を中心にした「デラー・コンソート」という声楽アンサンブルを創設します。実際は、ここにはソプラノの歌手も参加していますけどね。 彼らの演奏は、イギリスとヨーロッパで、絶賛を博します。それを受けて、1955年にはアメリカでのツアーを行い、やはり大人気となりました。 それを聴いて、彼らの演奏を録音したレコードを作ろうと思ったのが、1950年に出来たばかりのレーベルVanguardのプロデューサーのセイモア・ソロモンでした。彼はヨーロッパで、デラー・コンソートの録音を行い、10数枚ものレコードを順次リリースしたのです。 その中の1枚、1959年にリリースされたものが、今回デジタル・コンテンツとしてリリースされました。このアルバムは1992年にCD化されていましたが、それが音源となっているのでしょう。 このレーベルは、音に関してはとても高いクオリティを誇っていました。そもそも、このレコードはその当時はまだ始まったばかりの「ステレオ」というフォーマット(最初のステレオ・レコードがリリースされたのは1957年)でした。今回のデジタル版の品番もその時と全く同じものが使われています。 タイトル通り、これはよく知られた「マドリガル」が満載のアルバムでした。というか、リリース当時はそれほど知られてはいなかったものが、これを聴いた世代が自分たちも歌って広めたのでは、という気がします。先ほどのキングズ・シンガーズも何曲か歌っていましたからね。 まずは録音が、確かにとても素晴らしいものでした。それぞれのメンバーの声がくっきり浮かび上がってきますし、ステレオでの定位もきっちり決まっています。とは言っても、おそらくCD化された時にはすでにマスターテープは劣化しきっていたのでは、と思わせるようなところはたくさんありましたけどね。 演奏自体は、今では数えきれないほどたくさん出来たこの種のアンサンブルたちの、ある意味禁欲的な歌い方とは全く違っていて、かなり豊かなビブラートが付けられて、情感豊かなものに仕上がっていました。なにか、とても懐かしい思いがしましたね。 Album Artwork © MNRK Music Group |

||||||

ただ、実際は、この映画が撮影され、同時にレコーディングも行われていたのは、そのひとつ前のアルバムである「Abbey Road」がリリースされたときよりも前のことだったことは、その時にこのアルバムを入手した人はまだ知ることはありませんでした。ただ、これが「Abbey Road」に比べたらはるかに完成度の低いものであったことは、みんなが気づいていたに違いありません。 実際、この映画を見た人たちは、その中でのメンバー同士のなにかよそよそしい態度に、これだったら解散してもおかしくないのでは、と思ってしまったはずです。特に、ジョンのそばに常にぴったり寄り添っていたオノ・ヨーコの不気味な存在感には、違和感を抱いたはずです。ただ、この映画は権利の関係などでソフト化はされていなかったので、多くのファンはもう一度これを見てみたいものだ、とは思っていたことでしょう。 ところが、2017年ごろにこの映画の元のフィルムを所有しているアップル社と接触したピーター・ジャクソン(「ロード・オブ・ザ・リング」の監督)が、お蔵入りしていたフィルムをすべて見て、「Let It Be」での印象を一新させられたために、新たに自らそれを編集したものを作ることを発表しました。そして、それは2020年に公開される予定になっていたのですが、コロナ禍の影響で延期となり、2021年に公開されたときには、映画館ではなく、ディズニープラスによるネット配信という形がとられていました。それは、11月25日から27日までの3日間に、全編を3つに分けたものの配信を順次始める、というものでした。 その上映時間は、全部でほぼ8時間、つまり、あのワーグナーの「指輪」ツィクルスのように、2時間超のものを3日連続で観賞する、ということになるのですね。 そして、結局映画館での公開はないまま、今年の7月にブルーレイが発売されました。そんな長尺ものですから、3枚組になっています。ただ、それの価格が1万円以上ということだったのですが、それ以外の選択肢はないので、しかたなく買ってしまいました。  しかし、長かったですね。1日に1枚見るのがやっとで、やはり全部見終わるのには「3夜」が必要でした。そして、なぜそんなに長くなったのかもしっかり理解できました。そもそもの計画では、これは、長いことレコーディングだけで、ライブ演奏を全く行っていなかったビートルズが、「原点に戻る(Get Back)」ために、どこかで新曲だけのライブを行い、それでアルバムを作ろうと思い立ち、さらにその製作の一部始終を撮影したテレビ番組を作る、というプロジェクトでした。そして、そのために、ほぼ1ケ月の間に起こったことを、毎日欠かさず記録していたのですね。それを「Let It Be」では80分にまとめたのですから、そこからは本当に必要な情報は、かなり漏れてしまっていて、それをしっかり届けるためにはこれだけの尺が必要になったのでしょうね。 確かに、その間に起こったことは、時系列に従って逐一分かるようになりました。この間に起こったジョージの脱退宣言の現場や、それを修復する経緯なども、詳細に描かれています。なんせ、その件でジョンとポールだけが密室で話し合ったことまでが、音声だけですが隠し撮りされていたのですからね。 ビリー・プレストンがサポートに入った瞬間も、劇的でしたね。最初はただ遊びに来ただけなのに、いきなりフェンダー・ローズの前に座らされてセッションに加わったと思ったら、「Don't Let Me Down」のあの、今となってはそれ以外は考えられない素敵なフレーズを弾き始めるんですからね。ほんと、彼が加わっていなければ、あの屋上のライブ、そしてアルバムも実現しなかったのではないか、とまで思ってしまいます。 それにしては、そのライブの時の映像では、彼の姿はほとんど見られないというのが、かわいそう。 BD Artwork © Disney/Apple Corps Limited. |

||||||

現在では独立国家となったアルメニアは、ロシアの南部に位置していますが、直接ロシアに接しているのではなく、その間にジョージアが入っています。そして、東は旧ソ連のアゼルバイジャン、西と南はそれぞれトルコとイランという中東諸国と接しているのですね。なかなか、微妙な位置関係です。 ハチャトゥリアンと言えば、「ガイーヌ」とか「仮面舞踏会」といったオーケストラのための組曲が現在でもよく演奏されていますが、現在ではそれ以外の作品はほとんど聴くことはないような気がします。 ただ、彼の「フルート協奏曲」は、ヴィルトゥオーゾ・フルーティストにとってはなくてはならないレパートリーとなっていますね。とは言っても、これは彼のオリジナル作品ではなく、1940年に作った「ヴァイオリン協奏曲」をジャン=ピエール・ランパルがフルートのために編曲したものなんですね。彼は、本当はきちんとフルートのための協奏曲を作ってほしいと作曲家にお願いしたのですが、その頃のハチャトゥリアンはもう大規模な作品を作ることはできなくなっていたので、代わりに旧作の編曲を許したのでした。 実際、彼が作曲家として活動していたのは、20世紀の前半までで、先ほどの2曲もその頃に作られています。そして、それ以降に作られたものはほんのわずかです。 今回のアルバムでは、ヨルダン系パレスチナ人のイヤード・スギャエルのピアノと、アンドルー・リットン指揮のBBCウェールズ交響楽団の演奏で、そんな、初期に作られた「ピアノ協奏曲」と、「仮面舞踏会」のソロ・ピアノ・バージョン、そして、後期の「ピアノとオーケストラのためのコンチェルト・ラプソディ」が取り上げられていました。 「ピアノ協奏曲」は1936年に作られ、レフ・オボーリンに献呈されています。初演は翌年、彼のピアノによって行われ、この作品はハチャトゥリアンの代表作として、ソ連のみならず西欧諸国でも認められることになりました。この曲を作るにあたってはプロコフィエフから多くの助言を得たということですが、ここではまさに彼の代名詞ともいえるダイナミックなフレーズと、それとは対照的な「泣き」のフレーズが登場して、心を動かされます。 初めて聴いたわけではないのですが、この録音では第2楽章が始まってから1分半ほどしたところで、ピアノ・ソロのオブリガートとして、なんだか「テルミン」のような音が聴こえて来たので、驚いてしまいました。楽譜では、それは「フィクサトーン」という指定があるのだそうです(彼の作品はまだ著作権が生きているので、IMSLPには公開されていません)。この楽器は、一応打楽器で、本体を振ると、鉄板にボールが当たって音が出るのですが、その鉄板を曲げることで音程を変えることができるのです。ただ、ここではその楽器ではなく、「ミュージック・ソー」という「楽器」が使われていました(Su-a Leeという人が演奏しています)。これは、文字通り、「のこぎり」を弦楽器の弓で演奏するのですが、それを曲げることによって音程が変わります。ただ、このころはもう「テルミン」は世に出ていたので、もしかしたらハチャトゥリアンはそれを使いたかったのかもしれませんね。 「仮面舞踏会」のピアノ版は、オーケストラ版に比べると格段にフットワークが軽くなって、細かいルバートなどの表情が浮き出ていました。 そして、先ほどの「後期」の作品に属する「コンチェルト・ラプソディ」では、まるでその頃の西ヨーロッパでの「現代音楽」を指をくわえて眺めているような、ちょっとやるせない情感の発露のようなものが感じられてしまいます。ただ、最後の方はそれこそ「剣の舞」の再生産、といった様相を呈していますけどね。 SACD Artwork © BIS Record AB |

||||||

ピアノ協奏曲のソリストは、おそらくこれが3度目の録音となるバリー・ダグラスです。1回目はこちらの2003年に録音されたものですから、ここでは当然2002年に最初に作られた改訂前のものが演奏されています。ちなみに、この録音はペンデレツキ自身が指揮をしていますが、初演は2002年5月9日にエマニュエル・アックスのピアノと、ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮のフィラデルフィア管弦楽団によって行われていましたね(もともと、カーネギー・ホールからの委嘱で作られていました)。 さらに、この曲は2007年に改訂されていますが、2007年12月7日にその改訂版の初演を行ったのが、このバリー・ダグラスでした。その時のオーケストラはシンシナティ交響楽団、指揮者は作曲家自身でした。その後、2010年6月に、アントニ・ヴィット指揮のワルシャワ・フィルとこの改訂版を録音したものが、こちらの2度目の録音です。 そして、今回が、2022年3月に行われた3回目の録音ということになります。 ちょっと意外に思われるかもしれませんが、いろいろなジャンルの作品を作ってきたペンデレツキですが、ピアノをメインにした曲というのは、非常に少なくなっています。というか、協奏曲はこれ1曲しかありませんし、室内楽では別の楽器の伴奏がほんの少し、そして、おそらくピアノ・ソロのための作品は1曲もないのではないでしょうか。 なにかのインタビューで、ペンデレツキは「ショパンのあとに、ピアノ・ソロのためのポロネーズを作ることなど考えられない」と言っていたというのですが、やはり、この偉大な先達に対してのコンプレックスがあっての、「ピアノ嫌い」ということなのでしょうか。 ピアノに限らず、彼の楽器に対する好き嫌いはかなりはっきりしているようです。管楽器でも、ホルン、クラリネット、ファゴットなどは好きなようですが(ただ、それは、素晴らしい演奏家が演奏した場合に限るのだそうです)、フルートなどは、一応協奏曲も作っていますが、「室内楽のアンサンブルの中にフルートが入っていることなど考えられない」とまで言っているそうですからね。 まあ、そんな「嫌い」な楽器でも、多額の委嘱金が入るのなら、なんとしてもそれなりのきちんとした曲を仕上げるというのが、この「大作曲家」の異色な性なのでしょう。この「ピアノ協奏曲」も、どこかで聴いたことがあるようなキャッチーなテーマを多用して、絢爛豪華なオーケストレーションで見事に聴きごたえのあるサウンドに仕上げられれば、何かしら人の心を打つものになっているのですから、やはり大したものです。改訂版では、最後の部分が5分ほど延長されて、さらに楽しみが増えていますし。そのあたりは、ソリストのダグラスも分かっているようで、これまでの2枚に比べて、ここではなにかすっかり毒気を抜かれたような爽やかな演奏に終始しているように感じられます。そして、クライマックスの高揚感のすがすがしさも、ごく自然に受け止めることができるようになり、だからこそ、「復活」というサブタイトルが、意味を持っているのだ、と感じられるのでしょう。 カップリングの「交響曲第2番」では、そのひとつ前の最初の交響曲で、「前衛から足を洗った」とまで言っていたのにもかかわらず、まだまだ堂々とロマンティックな作風をひけらかす、というところまでは行っていないような、不思議なもどかしさがあります。サブタイトルが「クリスマス」となっていますが、これは「広島」のような後付けではなく、しっかり「1979年のクリスマスの日に作曲を開始した」と言っていますし、唐突に登場するグルーバーの「Sllent Night」の引用も、前衛的な意味を持って、しっかりエンディングへの伏線となっているのでしょう。 CD Artwork © Filharmonia Narodowa |

||||||

その間に、ロウヴァリはサロネンの後継者としてフィルハーモニア管弦楽団の首席指揮者にも就任していて、ますます目が離せない存在となっていました。 「3番」は、その前の2曲ほどは聴く機会は多くない交響曲のようですね。つまり、その2曲とはがらりと作風が変わっていたからです。その要因の一つとなったのが、1904年に、それまで暮らしていたヘルシンキを離れ、近郊に新しい住居を構えたことです。豊かな自然に囲まれたまるで山小屋のようなこの家には、彼の妻アイノの名前にちなんで「アイノラ」という愛称が付けられました。 大都会の喧騒から離れたこのくつろいだ環境の「アイノラ」には多くの芸術家が集い、新しい時代の芸術について語り合っていました。そして、シベリウスは彼らとの交流の中からこれまでとは違う作風を模索するようになります。その結果、この交響曲はそれまでの交響曲とは違い、自らの主観的な思いを強く打ち出したものになりました。当然、1907年に初演された時には、聴衆は大きな戸惑いを感じたそうです。しかし、この曲を作ったからこそ、後の交響曲がさらに深みのあるものになっていったのです。 この曲は、一応3つの楽章から出来ていますが、その最後の楽章は2つの異なる楽想を持つものがつながったものと考えられますから、非常に古典的な「アレグロ−アンダンテ−スケルツォ−フィナーレ」という4つの楽章から出来ているように見えます。さらに、第1楽章は「ソナタ形式」という、まさに古典的な形式によって作られています。 しかし、それはあくまでそのような形を借りているというだけのことで、その内容はとても複雑なものになっています。さらにシベリウスは、いくつかの曲を同時進行で手掛けるというスタイルで作曲を行っていくタイプの作曲家でしたから、それぞれの作品の間でモティーフのやり取りなども行われています。この交響曲の場合も、未完に終わってしまった「マルヤッタ」という作品からのモティーフが反映されているのです。これは、失敗ばかりしている男の話(それは「マタヤッタ」)ではなく、シベリウスが何度も作品の題材とした長編叙事詩「カレワラ」の最後を飾る、マルヤッタという女性が処女懐妊し、救世主たる息子が誕生する物語です。彼は受難の後埋葬されますが、やがて復活を果たし、カレリアの王となるという、まさにイエス・キリストその人が主人公となったこの物語を元に、シベリウスは3部から成るオラトリオの構想を練りますが、結局完成には至りませんでした。しかし、その精神はこの交響曲の中に息づいているのです。 それを表すテーマはそれぞれにしっかりキャラが立っています。ロウヴァリはそれらにとても丁寧に表情を付けて、命を与えています。中でも、フルートによって演奏されるとてもキラキラしたテーマはとても印象的、さらに、第2楽章の子守唄とも葬送行進曲とも感じられる音楽の中でも、フルートがとても重要なパートを任されていますから、フルーティストにとってはこれはとても「おいしい」作品です。 さらに、前半は「受難」だったものが後半で「復活」に変わるという第3楽章も、とてもドラマティック、そこでは、まさに「復活」の喜びが、オーケストラ全体で歌い上げられています。 「5番」はそこそこ有名ですが、ここでは終楽章の変態終止で、最後の2つのアコードのティンパニの前打音をしっかり聴かせるという斬新なことをやっていました。「ポヒョラ」もとてもスペクタクル、何しろ録音のクオリティがハンパないですから。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

ここで演奏しているのは、ウクライナの出身、モスクワ音楽院で学んだピアニスト、ヴァディム・ホロデンコです。2010年の第4回仙台国際音楽コンクールで優勝したという、日本とは縁のある方、そのようなアウォード・ウィナーではあまり手掛けることがないようなこの曲を弾いているのが、ちょっと珍しいような気がします。 実際、彼は、この曲はヴァイオリニストのロマン・ミンツからの提案で録音することになったのだそうです。それまでは、ホロデンコはこのテーマぐらいは知っていたかもしれませんが、この変奏曲全体を聴いたことはなかったというのですから、まあ、それが「世界的」なピアニストなのでしょうね。 彼が、ベートーヴェンの初期の作品、「ロシア舞曲による12の変奏曲」と、ホロデンコの音楽院時代の友人の作曲家、アレクセイ・クルバトフが2015年に作った「最後の3分間」と一緒に、このアルバムのためのレコーディングを行った場所は、サンクト・ペテルブルクのラジオ会館でした。それは、ジェフスキだけではなく、ベートーヴェンの変奏曲や、できたばかりの現代曲をカップリングしたことで、より魅力のあるアルバムに仕上がっていたはずです。 ところが、実際にリリースされる前、2022年2月24日に始まったロシアの蛮行によって、このアルバムは全く別の意味を持つことになってしまいました。それは、彼の祖国ウクライナの人々に対して、この曲の本来のタイトルの通り「団結した人民は決して敗れることはない!」というメッセージを送るものになってしまったのです。何とも皮肉なことです。 ここで彼が使っているピアノは、もはやコンクールの時でも選ばれることが多くなってしっかり市民権を獲得したファツィオリです。人気があって品薄なので、これを購入するときは手土産が必要なのだそうです(それは「菓子折り」)。 まだ生で聴いたことはないのですが、録音などでの印象では、このピアノは、音色が多彩で、奏者の表現力をフルに発揮できるような楽器のような気がします。最初に演奏されているベートーヴェンの変奏曲では、ホロデンコは極力作曲家がその時代に使っていた楽器のテイストを出しているように思えました。 それが、ジェフスキになったら、音色自体はほとんど変わりませんが、そのダイナミックスが思いっきり拡大されていることが分かります。音域も広くなっていますから、低音の響きも驚くほど豊かに聴こえます。 そして、そこからは、彼はこの曲を、決して先ほどのような「応援歌」的な発想で演奏はしていないことがよくわかります。録音していた時点では、この難曲を、楽譜に忠実に、そして、完璧に演奏することだけを心掛けていたのではないか、という気がします。それは、変奏が始まったあたりから、これまで聴いてきた演奏とはメロディラインがかなり違って聴こえてきたことでも分かります。あわてて楽譜を見直してみましたが、確かにそれは楽譜通りでしたからね。つまり彼は楽譜を丁寧に読み込んで、そこから必要な音だけを上手に組み上げるということをしっかりやっていたのでしょう。 さらに、この曲では何度も現れる、前世紀の半ばあたりに隆盛を極めた「現代音楽」を模倣したような部分を、もう胸のすくようなテクニックでとても鮮やかに音にしていました。たとえば、こんな、まるでブーレーズを思い起こすような譜面です。  そして、最後に演奏されている「最後の3分間」という粋なタイトルの小品も、それまで圧倒されっぱなしだった気持ちを静めるという効果を持っていました。 CD Artwork © Quarts Music |

||||||

そのような、「チェコ」にこだわった音楽祭でしたから、当然、そこではチェコ人の指揮者とチェコのオーケストラ(そのほとんどはチェコ・フィル)によって演奏されるのが当たり前でした。 しかし、歴史を重ねる中で、それ以外の演奏家によって「わが祖国」が演奏されることもポツリポツリと出てくるようになったようです。その口火を切ったのは、1996年のロジャー・ノリントンとロンドン・クラシカル・プレイヤーズという、指揮者もオーケストラもチェコとは無縁の組み合わせだったのでしょうね。しかも、その時は、モダン・オーケストラではなく、ピリオド・オーケストラだった、というトピックスも加わっていました。 今回の、昨年、2021年のオープニング・コンサートのライブ録音では、確かに指揮者もオーケストラもチェコに属しています。ただ、そのオーケストラはピリオド楽器を使う団体ではあっても、ノリントンの時とは違って、本来はバロック音楽を専門に取り上げている小編成のアンサンブルの「コレギウム1704」でした。指揮者はその団体の創設者であるヴァーツラフ・ルクスです。ルックスはイケメンです。 ボヘミアの作曲家ヤン・ディスマス・ゼレンカが初めて自分の曲を作った年をアンサンブルの名前にしているこの団体のレパートリーは、そのゼレンカの周辺の音楽から、せいぜいハイドンあたりをカバーしてきていたのですが、それがいきなり19世紀後半に作られた「わが祖国」を演奏するというのですから、正直それはあり得ない、と思ってしまいましたね。 そもそも、オーケストラのサイズが全く違います。普段は20人を超えるかどうか、というところで勝負している団体が、100人近くのメンバーが必要なオーケストラのレパートリーを演奏するのですからね。それに、ピリオド楽器と言っても、やはりゼレンカとスメタナでは楽器そのものが全く違います。弦楽器などはかなり多くのエキストラが加わっていたはずです。 それでも一応、楽器に関しては、可能な限り19世紀後半のものを使ってはいるようです。とりあえずチューバなどは、現在ではまず見ることのないユニークな形体の楽器でした。  この、6つの交響詩の集まりである長大な音楽は、その中にチェコの民族を鼓舞するような自然の美しさや、壮大な歴史絵巻がてんこ盛りになっていて、それらを讃えるメッセージは彼らにはストレートに届いているのでしょう。実際、その中でのエネルギッシュな金管楽器の彷徨や打楽器の猛打には、直接的に人間に訴えかける、言葉を変えれば「煽る」要素は満載です。 そのようなシーンでのルクスたちは、まさにあらん限りの情熱をもって、そのエネルギーを放出しているように見えます。それはそれで、ある種の「感動」を与えていることは間違いありません。 ところが、それとは正反対のシーン、例えば、有名な2曲目の「ヴルタヴァ」のテーマがヴァイオリンで歌われるようなしっとりとした部分では、何か物足りない感じがするのですね。そんなところで、とりあえずよそに置いておいたはずのバロック・アンサンブルのアイデンティティを示し始めるのですよ。そのあまりにもストイックなノン・ビブラートからは、チェコの魂のようなものは感じることは出来ませんでした。 もしかしたら、本当はそれが彼らの目指したものだったのかもしれませんけどね。 CD Artwork © note 1 music gmbh |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |