|

|

|

|

![]()

���ӊ��t���C�h�`�L���B ���v�ԛ{

����ɁA�T�u�X�N�ɂ��Ă��A�������p���Ă���NML�ł́A�u�W�[�N�t���[�g�v����������āA���́u�_�X�̉����v�̕�����ɔz�M���J�n����Ă��܂��B�_�E�����[�h���Ƃ�����ƑS���������̂��A�T�u�X�N�ł͂��܂�ʓ|�����Ă���Ȃ��̂ł��傤���B��������₵���Ȃ�܂��ˁB �u�w�v�̃c�B�N���X�㉉�̏ꍇ�A���ʂ̃I�y���n�E�X�ł͂P�N�ɂP�삸�S�N�Ԃ����āA�Ƃ����X�P�W���[������ʓI�ł��ˁB���{�̐V��������Ȃǂ͂���Ȃ����ł����B �����Ȃ�ƁA�r���ŃL���X�g���ʂ̐l�ɂȂ�A�ȂǂƂ������Ƃ��N����܂��B�܂�����͂���ŁA��������ʂ̐l�Ŗ��킦��Ƃ����y���݂����܂�܂����炢���̂�������܂���B �������A�{�Ƃ̃o�C���C�g��^���������̂悤�ɁA���̃��C���E�h�C�c�E�I�y���ł͓����V�[�Y���ɂ܂Ƃ߂ĂS�Ȃ��㉉���Ă��܂��܂����B������A���̃J���p�j�[���Ǘ����Ă���f���b�Z���h���t�ƃf���[�X�u���N�̂Q�̃I�y���n�E�X�ŏ㉉�������ƁA���x�͕ʂ̃R���T�[�g�z�[�����g���ăR���T�[�g�`���A�܂�I�[�P�X�g���̓s�b�g�ł͂Ȃ��X�e�[�W�̏�ɋ��āA���̑O�ʼn̎肪�̂��Ƃ����X�^�C���ŏ㉉���Ă��܂��B�^�����ꂽ�̂͂�����̃o�[�W�����ł�����A�I�y���n�E�X�̃��C�u�^�������I�[�P�X�g�����������蒮�����Ă���悤�ɂȂ��Ă��܂����ˁB ���̂悤�ȁA���������ɘ^�����ꂽ���̂ł�����A���R���C���̃L���X�g�́A�Ȃ��ς���Ă������l���̂��Ă���Ƃ�������������O�̂��Ƃ����s����Ă��܂��B����́u�_�X�̉����v�ł́A�u�W�[�N�t���[�g�v�ŏ��߂ēo�ꂵ���W�[�N�t���[�g�̖����A�����Ƃ��R�[�r�[�E�E�F���`�Ƃ����A�����J���܂�̃e�m�[�����̂��Ă��܂��B�u�W�[�N�t���[�g�v�ł̉��t�͂܂������Ă��Ȃ��̂ł����A����ނ̐��������ɂ́A�܂���l�f���炵�����[�O�i�[�̎�������邱�Ƃ��o�����悤�ȋC�����܂����B ���̃E�F���`�Ƃ������́A1973�N�̐��܂�ł�����A�u�܂��v47�ł����A���ł�2003�N�����炱�̃��C���E�h�C�c�E�I�y���Ń��[�c�@���g�̃e�m�[���̃��[���A�x�������e�A�h���E�I�b�^�[���B�I�A�^�~�[�m�Ȃǂ��̂��悤�ɂȂ��Ă��܂����B���̍��̓��[�O�i�[�ł͌y�����̃��[���A�u�I�����_�l�v�̂�������u�g���X�^���v�̎Ⴂ�D���A����ɂ́u���C���̉����v�̃t���[�A���[�Q�����肪���p�[�g���[�������悤�ł��B���Ă̓y�[�^�[�E�V�����C�A�[���悭�̂��Ă������[���ł��ˁB���ꂪ�A�ŋ߂ł̓^���z�C�U�[��[�G���O�����A�����ăW�[�N�����g��W�[�N�t���[�g�Ƃ������u�w���f���E�e�m�[���v���̂���悤�ɂȂ��Ă��܂����B �������A�ނ̐��͂����ŏ��߂Ē������̂ł����A�ԈႢ�Ȃ��u�w���f���v�ł͂����Ă��A�����͂����ʼn����邾���ł͂Ȃ��A���̒��ɂ͕\��L���ȃ����V�Y������������Ƃ����A�Ȃ��Ȃ��f�G�ȃe�m�[���ł����B����͓������ł��O��́u�W�[�N�t���[�g�v�Ƃ͔����ɂ��̃L�����N�^�[���ω����Ă��܂��B�����炭���̂�����̋@����������ƕ\������Ă���悤�ȋC������̂ł����A�̐S�̂��́u�W�[�N�t���[�g�v���܂������Ȃ��̂Ŕ�r���o���Ȃ��̂��c�O�ł��B �܂����܂�m���Ă��Ȃ������ł��傤���ANML�ł̓A�����J�l�Ȃ̂Ƀh�C�c��ǂ݂Łu���F���q�v�ƕ\�L����Ă���̂��A���킢�����B �����悤�Ƀu�������q���f���A������́u�����L���[���v���瑱���ă����_�E���g�\�����̂��Ă��܂��B������ɂ́A���]���ւ����܂���B CD Artwork © Avi-Service for music |

||||||

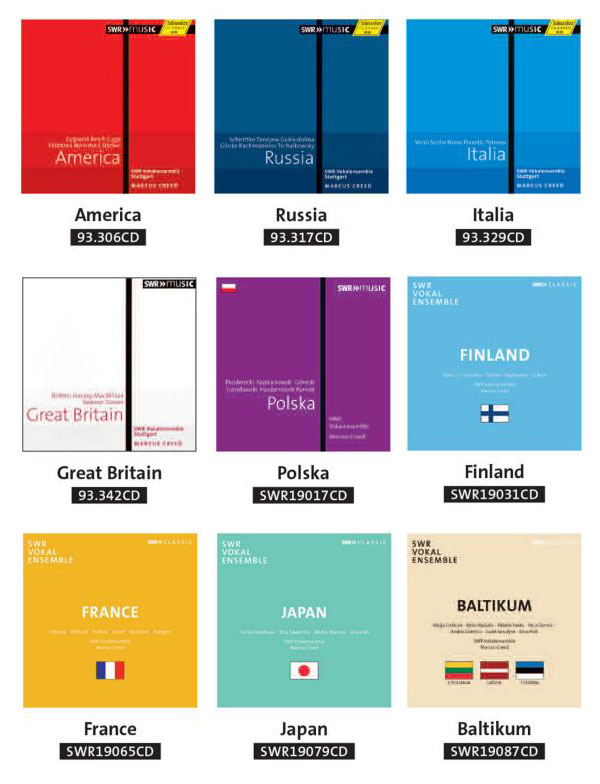

����ɁA�u�b�N���b�g�̍Ō�ɂ́A���̃V���[�Y�̈ꗗ�\���f�ڂ���Ă��܂��B���͍����̃A���t�@�x�b�g���ɃW���P�b�g����ׂ����̂Ȃ̂ł����A����������ă����[�X���ɕ��בւ��Ă݂܂����B  �������ĕ��ׂĂ݂�ƁA�W���P�b�g�̃f�U�C�����r���ŕς���Ă��邱�Ƃ�������܂��B�܂��́A���[�x���̃��S���A�C�^���A�ƃC�M���X�̊Ԃŕς���Ă��܂��B����́A���̔N�ɂ���SWR�Ƃ����V���g�D�b�g�K���g�ɂ���h�C�c�̕����ǂ̃��[�x�����A����܂ł͓����X�̏o�Ŏ�HÄNSSLER�̃��[�x���̈ꕔ���������̂��A���E�ő�̃��R�[�h���NAXOS�̎P���ɓ���������ł��B �ł�����A���̎��_�Ńf�U�C����ς��Ă��悩�����̂ł��傤���A�����ɂ͊Ԃɍ���Ȃ������̂ŁA���̔N�̃|�[�����h�łƂ肠�����������������Ă݂āA���N�ɂ���ƑS�ʓI�ȃf�U�C���ύX���s�����A�Ƃ������Ƃł��ˁB �����A���̃��C���i�b�v�����Ă݂�ƁA�Ȃ����ނ�̍��ł���u�h�C�c�v�������Ă��܂��i�ǂ����̂������H�j�B�{���̓h�C�c�����ł͂Ȃ��A���̍��������ƍ�肽�������̂ł��傤���A2020�N�ɂ́A�w���҂̃N���[�h��2003�N���瑱���Ă������̍����c�̌|�p�ēƂ����n�ʂ������Ă��܂����̂ŁA����͂��Ȃ�Ȃ������̂ł��傤�B ���̃N���[�h�Ƃ����w���҂́A���܂ꂽ�̂̓C�M���X�ŁA�c�����ɂ͗L���ȃL���O�Y�E�J���b�W�����c�ɂ��������Ă��܂����B�������A1977�N�Ƀh�C�c�ɓn��A�x�������E�h�C�c�I�y����RIAS���������c�Ȃǂł̃L�����A��ςݏd�ˁA���ł͂�������h�C�c�̎w���҂̂悤�ɂȂ��Ă��܂����ˁB ����Ȕނ́u�u���y�Y�v���A���́A�C�M���X�ō��ꂽ��������u�N���X�}�X�E�L�������v�̃A���\���W�[�ł����B���ۂ̘^���́A�u���{�v�Ɓu�o���g�O���v�̊Ԃɍs���Ă��܂��B ����́A�E�B���A���E�o�[�h�����肩��n�܂��ăg�}�X�E���C�����X�N���t�g���o�āA�O�X�^�[���E�z���X�g�A�x���W���~���E�u���e���A����ɂ̓W�����E�^���i�[��g�}�X�E�A�f�X�Ƃ��������ȉƂ܂Ŗԗ�����Ă��܂��B���̊Ԃɂ́A�Â�����`���`���̂�ҋȂ������̂����܂�Ă���Ƃ����A�o���G�e�B�L���ȑI�ȂɂȂ��Ă��܂��B�ǂ��ł��������Ƃł����A�u�b�N���b�g�ł͗L���ȁuThe Lamb�v�̍�ȉƂ̖��O���u�^���i�[�v�ł͂Ȃ��u�^���@�i�[�v�ɂȂ��Ă܂��ˁB�ǂ��̂������B  ����Ȑ������ꂽ�Ȃ����̒��ŁA�j�������ʼn̂���16���I�̓`���́uLully, Lulla, Thow Little Tyne Child�v�A������u�R���F���g���[�E�L�������v�iSingers Unlimited���̂��Ă܂����j���A���t���C���̕����̔��q��ϔ��q�ɂ��ăI���W�i���̖�����������o���Ă���̂��ʔ��������ł��ˁB ����ƁA���̒��ł͍ł��V�����A�f�X�̍�i�uThe Fayrfax Carol�v���A�B��u����I�v�ȃe�C�X�g�Ō����Ă܂����B CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |

||||||

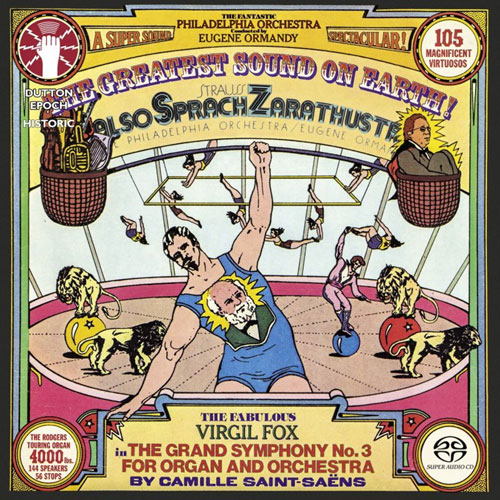

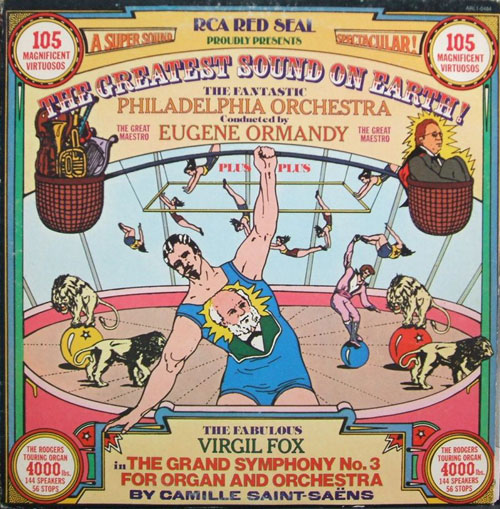

����ȑ�q�b�g���������ȉƂ́A�i�`�X�ɂ���Č̍��I�[�X�g���A��ǂ��āA�n���E�b�h�ʼnf�批�y�Ɍg��邱�ƂɂȂ�A�����ł��听�������߂�̂ł����A���E�B�[���֖߂��čēx�u�����y�v����|���悤�Ƃ��Ă��A���łɔނ̉��y�͌ÏL�����̂Ƃ���Ă��āA���ǖY�ꋎ���Ă��܂��܂��B �������A1970�N��ɂȂ��ċN�������̂��u�R�����S���g�E���l�T���X�v�ł��B����́A���R�[�f�B���O�E�v���f���[�T�[�Ƃ��Ċ��Ă����R�����S���g�̎��j�̃Q�I���N�i�W���[�W�j�ƁA�`���[���Y�E�Q���n���g�̋����v���f���[�X�A�����ăQ���n���g���g�̎w���ɂ���āA�R�����S���g�Ȃǂ̉f�批�y�̃A���o�������ꂽ���Ƃɂ���Ďn�܂�܂����B���ꂪ�A�����ł��ˁB�����ŃR�����S���g�̃t���E�I�[�P�X�g���ɂ��d���ȃI�[�P�X�g���[�V��������������邱�ƂɂȂ�A�W�����E�E�B���A���Y�́u�X�^�[�E�E�H�[�Y�v�̃X�R�A�ɂ��e����^���邱�ƂɂȂ�̂ł��B ���̃v���f���[�T�[�E�`�[���́A1975�N�ɂ́u���̓s�v�̘^�����肪���܂����B�����Ŕނ�́A����܂ł̏㉉�Ŋ��K�I�ɍs���Ă����J�b�g��r�������u���S�A���J�b�g�Łv�̃X�^�W�I�^�����A���E�ŏ��߂Ċ��s�����̂ł��B�����͍T���߂Ɂi����́u�Q�J�b�g�v�j�B����ɍŐ����̃��l�E�R�����}���A���C���X�h���t�̎w���ɂ���Ę^�����ꂽ����RCA�Ղ́A���݂ł����̃I�y���̍ō��̘^���Ƃ��č����]������Ă��܂��B ���ꂪ�A�Ȃ�Ɓu�S�`�����l���v�Ř^������A���Ă�LP�������[�X����Ă����̂ł���B����̃n�C�u���b�hSACD�ɂ��T���E���h�Ղ��A����̃A���o���ł��B����́A����܂ł̈�A��DUTTON�̃T���E���hSACD�̒��ł��Ƃтʂ��ĉ��l�̂�����̂ɈႢ����܂���B ����Ȋ��҂������Ē����͂��߂�ƁA�����ŏ�����܂��ɖ��؋��̂悤�ɃL���L�������������X�j���O���[�������ς��ɍ~�蒍���ł����̂ɂ́A�������قNj����܂����B����́A����܂Ń��C�u�f���ȂǂŖ�����Ă������̃I�y���̉��y�Ƃ͑S�������̈Ⴄ���k�ȃT�E���h�Ŕ����Ă����̂ł��B �u�b�N���b�g�ɂ͘^�����̎ʐ^���ڂ��Ă��܂����A����ł̓I�[�P�X�g���͕��ʂɃX�e�[�W�̏�ŕ��ʂ̕��ѕ��ʼn��t���Ă���悤�Ɍ����܂��B�ł�����A�����RCA������܂łɒ~�ς����u�S�`�����l���v�̃m�E�n�E����g���āA�~�L�V���O��ŃT���E���h�̉��������Ă����̂ł��傤�ˁi�Q���n���g�̃��C�i�[�m�[�c�ɂ��ƁA�傫�ȍ��������͋q�Ȃʼn��t���Ă����悤�ł��j�B ���̌��ʂ͐��Ȃ��̂�����܂����B�܂�Ń��q�����g�E�V���g���E�X�́u��̋R�m�v�̖`�����v�킹��悤�ȃI�[�P�X�g���[�V�����ł́A���NJy��̙��K�̊ԂɉB�����Ƃ��ă`�F���X�^��n�[�v��������Ă���̂ł����A����ȁu���Z�v�����̂̌����ɓ����ʂ��Ē������Ă��܂��B ��Q���ł́A�I���K���Ə��̉����A�ʂ̏ꏊ�Ř^���������̂��I�[�o�[�_�r���O���Ă��܂��B����͂������胊�A�ɒ�ʂ���Ă��āA�L��ȋ�Ԃ��L����܂��B�\���X�g�����́A�I�[�P�X�g���̌��ɍ��ꂽ�X�e�[�W�̏�ʼn̂��Ă��܂����B������A�K�X�~�L�V���O�ɂ���Ē�ʂ���������Ă���̂𖡂킦�܂��B ���{��̑Ζ��ʂȂƂ��납����肵�āA��������Ȃ��璮�����̂ł����A����ȍ��������������ȎႳ�ʼn��y�ɏo����Ȃ�āA�ƂĂ��M�����܂���B SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

�������A�����̏u�Ԃɂ����E���ł͐V�����u���N�C�G���v�͍�葱�����Ă��܂��B����Ȓ��ŁA2018�N�ɏ�������āA���̏����̃����o�[�ɂ����2019�N�ɘ^�����ꂽ�Ƃ����A�܂��ɏo�����Ắu���N�C�G���v��CD�������[�X����܂����B �����������̂́A�r�[�g���Y�X���o�v�[����1955�N�ɐ��܂ꂽ�C�A���E���F�i�u���X�Ƃ����l�ł��B���F�i�u���X�͉̋Ȃ̍�ȉƂƂ��ėL���ł����A���̑��ɂ������Ȃ⎺���y�̍�i������܂��B ���́u���N�C�G���v�́A�I���K���ƍ��������Ƃ����V���v���ȕҐ��ł��B���܃\���X�g���o�ꂵ�܂����A����͂��̘^���ł͍����c�̃����o�[���S�����Ă��܂��B�Ȃ̍\���́A��قNj������t�H�[����f�������t���Ƃ悭�����`�ɂȂ��Ă��܂��B�܂�A���[�c�@���g�⃔�F���f�B�̍�i�ɂ͊܂܂�Ă���uDies irae�v�Ŏn�܂钷��ȕ����̃e�L�X�g���uPie Jesu�v�������c���Ċ�������Ă��܂��B ���̑���A���ʂ́u���N�C�G���v�ɂ͂Ȃ��uLibera me�v�̕�����������Ă���̂��A�t�H�[�������Ɠ����ł��B�����A�����ɂ͍Ō�ɓ����Ă����uIn Paradisum�v�̑���ɁA�uLux aeterna�v�Œ��߂������Ă��܂��B ���̌��ʁA���́A���F�i�u���X�́u���N�C�G���v�́A����ȁA�t�H�[����f�������t���A���ł��I���K�������̔��t�̃o�[�W����������f�������t���̍�i�Ɣ��ɂ悭�����e�C�X�g�������ƂɂȂ�܂����B�S�̂̉��t���Ԃ��������炢�ł����B �܂��́A�ƂĂ��Â��ȃI���K���̑O�t�ɏ���āA�uIntroit�v���n�܂�܂��B���̃e�[�}�́A�x�[�X����n�܂��ăe�i�[���g���u���Əd�˂��Ă����̂ł����A�Ȃɂ��d�ꂵ������������܂��B����́A�e�[�}���̂��̂ł͂Ȃ��A�Ⴆ�x�[�X������́A���܂�Ƀ\���X�e�B�b�N�ȉ̂����̂����Ȃ̂�������܂���B �����uKyrie�v�ł́A���Ȃ�؉H�l�܂����߈����̂���e�[�}���o�ꂵ�܂��B����́A�m���ɐS�̉���ɋ��������f�B�������Ă��܂����B���̌�́uOffertorium�v�ł��A���Ƀ_�C�i�~�b�N�ȃe�[�}���o�ꂵ�܂��B �����܂Œ����Ă���ƁA���̍�ȉƂ����o�������f�B�̃��j�[�N���ɋC�Â�����܂��B�����́A�ƂĂ��L���b�`�[�ŁA�X�g���[�g�ɓ`����Ă���̂ł����A�ʏ킻�̂悤�Ȃ��̂������Ă���u�ǂ����Œ��������Ƃ�����v�Ƃ����������S���Ȃ��̂ł��B�����I�ɂ́A���̒��ł͎��X�ɐV�����u�́v������Ă��āA���̃����f�B�����v�I�ɍl����Ƃ��낻��͊����Ă����������Ȃ��ł��B���ہA�N�Ƃ͌����܂������̂͑S�đ��l�̃p�N���Ƃ�����Ȃ��u��ȉƁv�����܂�����ˁB����Ȓ��ɂ����āA���̃��F�i�u���X�Ƃ����l�͂܂��܂����g�̃I���W�i���e�B�ŏ����ł���Ƃ����A�����Ȃ��A�{���̈Ӗ��ł́u��ȉƁv�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����́A�ނ��̋Ȃ𑽂�����Ă������ƂƖ��W�ł͂Ȃ��͂��ł��B ����Ȋ����ŁA���́u���N�C�G���v�ɂ́A�Ō�́uLux aeterna�v�܂ŁA�������肻�̃I���W�i���e�B�ɂ��ӂ�Ă���ɂ�������炸�A�ƂĂ��e���݂��������鉹�y���l�܂��Ă��܂����B �c�O�Ȃ��ƂɁA���E�����������ꂽ�����ł̐��̑����A���l�j���͂��ꂼ�ꂪ���h�Ȑ��Ȃ̂ɁA����������Ƃ��Ă܂Ƃ߂邱�Ƃ�ӂ��Ă��܂����A���N�����͂����ɂ��t�قȔ����ŁA�������Ȃǂ͂ƂĂ��ꂵ�����ł��B���̌��ʁA���̋Ȃ̎��@�ׂ������Ȃ葹�Ȃ��Ă��܂��Ă��܂��B ���́u���N�C�G���v�́A�u�O�僌�N�C�G���v�ɂȂ�͖̂������Ƃ��Ă��A�f�������t���Ɠ������炢�̃|�W�V�������l�����邱�Ƃ͉\�ł�����A���Ђ����Ƃ܂��Ƃ��ȉ��t�Œ����������̂ł��B�����CD���o��Q���Ƃ��҂��Ƃ��܂��B CD Artwork © SOMM Recordings |

||||||

�������A�o�[���X�^�C���̌�C�̃u�[���[�Y�̎���́A�܂��Ɂu�S�`�����l���v�̐^�������ł�����A�o���g�[�N���u�I�P�R���v�̂悤�Ȗ��Ղ����ꂽ�킯�ł��B����ɁA���̂��Ƃ��p�������[�^�ɂ��u�S�`�����l���v�̘^�����c���Ă��܂��B �����DUTTON��SACD�ɂ́A���̓�l�̃A���o���Q�����ۂ��Ǝ��܂��Ă��܂��B�Ƃ��ɃX�g�����B���X�L�[�̍�i�ŁA1975�N�Ƀu�[���[�Y�Ƙ^�����ꂽ�u�̒��v�ƁA1977�N�Ƀ��[�^�Ƙ^�����ꂽ�u�t�̍ՓT�v�ł��B �u�̒��v�ł́A�I���W�i���̃o���G�����Ȃ蒷�߂������̂ŁA�R���T�[�g�p�́u�g�ȁv������Ă��܂��B������R��ނ��B�o���G�̏�����1910�N�������̂ł����A���̗��N�ɍ��ꂽ�u1911�N�Łv�̑g�Ȃ́A�����炭���ł̓R���T�[�g�ʼn��t����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A�u�[���[�Y���g��1967�N��BBC�����y�c�Ƃ�͂�COLUMBIA�ɘ^���������ɂ́A����1911�N�ł��g���Ă��܂����ˁB����ȗ��A���̔łŘ^�������̂́A1982�N�̃T���@���b�V���w���̃E�B�[�������y�c�iORFEO�A�������A�Ō�Ɂu�q��́v�Ɓu�t�B�i�[���v��lj��j�ƁA1994�N�̃A�V���P�i�[�W�w���̃T���N�g�E�y�e���u���N�E�t�B���iDECCA�j���炢�̂��̂Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���̃u�[���[�Y��1911�N�ł�LP���o�����A1968�N�́ACOLUMBIA�̍����Ղ̔̔���������܂ł̓��{�R�����r�A����A�V�����ݗ����ꂽ�\�j�[�ƃA�����JCOLUMBIA�̍��ى�ЁuCBS�\�j�[�v�Ɉڂ��Ă��܂����B�ł�����A���̃A���o���̐�`�������Ԃ�͂������Ă����悤�ȋL��������܂��B�����A�u����܂ŒN�����������Ƃ��Ȃ�����1911�N�łɂ�鉉�t�v�݂����ȃR�s�[����ь����Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �m���ɂ���̓Z���Z�[�V���i���ȃA���o���������̂ł����A���ꂩ�炽�����W�N�����o���Ă��Ȃ��̂ɁA�u�̒��v�̕ʂ̃o�[�W������^�����Ă����̂ł��ˁB����A���̃T���E���h�̉����Ďv�����̂́A������������u�[���[�Y�́A���̂悤�ȁu�V�����v�^���Z�p�̉\�����u�I�P�R���v�Őg�������Ēm�������ƂŁA�u�̒��v�S�Ȕł̂��X�y�N�^�N���Ȗʂ����̃t�H�[�}�b�g�Ŏc�������ƍl�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��B ���ہA���̋Ȃőg�Ȃ�҂ނƂ��ɃJ�b�g���ꂽ�����́A���̂悤�ȉ����I�Ȍ��ʂ��T���E���h�Œ����ɂ͐�D�̌�����������܂��B���Ƃ��A�u���������̃����h�v�̌�ɂ���u�閾���v�ł́A�o���_�̃g�����y�b�g���l�X�ȏꏊ����苿���A�Ƃ����X�R�A�Ȃ̂ł����A���ꂪ�����ł͂������胊�A�����t�����g�����t�����g�E�����A�E�i�I�P�̒��j�ƈړ������Ă���̂ł��B ����ɑ����u�s�v�c�ȏ��̉��v�ł́A���́u�����J���I���v�̉����A�u�J���I���I�v�Ƃ������蒮�����Ă��܂��B�m���ɁA���̂�����̂����Ƃ��́A�Q�`�����l���̃X�e���I�ł͐�ɍČ��ł��܂���ˁB �����ł̊y��̒�ʂ́A�u�I�P�R���v�Ƃقړ����ł�����A���̂�����ł��̃��[�x���́u�S�`�����l���v�̃Z�b�e�B���O�͂قڌł܂��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����āA������������A���͂���ۂɂ��̂悤�Ɋy���z�u����̂ł͂Ȃ��A�I�P�͕��ʂ̔z�u�ŁA�~�L�V���O�ɂ���ē����悤�Ȓ�ʂ�����������悤�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����܂��B ��{�I�ɔł̈Ⴂ�͂Ȃ��u�t�̍ՓT�v�́A�u�[���[�Y�͂��ł�1969�N�ɂ��̃��[�x���ɘ^�����Ă��܂�����A�T���E���h�̘^���͎c���܂���ł����B���̑���ɁA�����ł̓M���M���A���̃t�H�[�}�b�g���I���O�Ƀj���[���[�N�E�t�B�����w���ł���悤�ɂȂ������[�^�̘^�����g���Ă��܂��B����͂���ŁA�u�[���[�Y�Ƃ͈�����C�P�C�P�̎��������A�T���E���h�f�����Ă��܂��B SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

�����ȂɊւ��ẮA1958�N����1975�N�ɂ����āA82�Ԃ���104�Ԃ܂Łi�r����89�Ԃ���92�Ԃ͂Ȃ��j�Ƃ����A����̍�i��^�����Ă��܂��B �n�C�h���̌����Ȃ̑S�Ȃ��^�����ꂽ�̂�1960�N��A�G���l�X�g�E�����c�F���h���t�@�[�Ƃ����I�[�X�g���A�̎w���҂ƃE�B�[�������nj��y�c�ɂ�鉉�t�ł��B�������LP�Ń��[�x����Musical Heritage Society�Ƃ����}�C�i�[�ȂƂ���ł�����2018�N�܂�CD������邱�Ƃ͂Ȃ��A����܂ł͂��̑��ݎ��̂��m���Ă��炸�A1968�N����1972�N�ɂ����Ę^�����ꂽ�A���^�[���E�h���e�B�w���̃t�B���n�[���j�A�E�t���K���J�̘^���iDECCA�j���ŏ��̑S�Ș^�����Ǝv���Ă��܂����B �ŋ߂ł́A�����ς�s���I�h�y��ɂ�鉉�t���L���s����悤�ɂȂ�A���ɏ����̍�i�̐V���Ȗ��͂��N���[�Y�A�b�v�����悤�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�t�ɑ�Ґ��̃��_���I�[�P�X�g�����n�C�h�������t���邱�Ƃ͋H�ɂȂ��Ă��܂��B�������A�o�[���X�^�C���̎���ɂ́A����̌����Ȃ̓I�[�P�X�g���̃��p�[�g���[�Ƃ��ĕ��ʂɉ��t����Ă��܂����B�����āA���̒��ɁA�u�S�`�����l���v����̂��̂��������̂ŁA���̂悤�ɂ��āA�V���ȃT���E���h�E�\�[�X�Ƃ��Ẳ��l����������A�C�e���Ƃ��āA�ēo�ꂵ���̂ł��B �����ł́A1971�N�ɘ^�������1973�N�Ƀ����[�X���ꂽLP����93�Ԃ�94�ԁu�����v�A�����āA�{�[�i�X�g���b�N�Ƃ��āA1973�N�ɘ^�������1974�N�Ƀ����[�X���ꂽ�A��͂�Q�Ȏ��^����Ă���LP����95�Ԃ����^����Ă��܂��B �܂��A�ŏ��ɘ^�����ꂽ�Q�Ȃ́A�^����ꂪ���̃I�[�P�X�g���̃z�[���O���E���h�ł���t�B���n�[���j�b�N�z�[���i���݂ł̓f�C���B�b�h�E�Q�t�B���E�z�[���Ɖ��́j�ł����B�����炭�A�I�[�P�X�g���̓X�e�[�W�̏�ʼn��t���āA�z�[���S�̂̋������T���E���h�Ƃ��Ď�荞��ł����̂ł��傤�B���ꂼ��̊y��̒�ʂ͂���قǖ��m�ł͂���܂���B ��������A�Ȃ�ƌ����Ă����y�킠����̉����ƂĂ��\�t�g�ŁA�h���I�ȂƂ��낪��Ȃ����Ƃɋ�������܂��B������A�K���Ȃ��ƂɃ}�X�^�[�e�[�v�̗͂���قǐi��ł͂��Ȃ������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����悤�ȁA�i�`�������ȉ��Ŋy���߂܂��B �o�[���X�^�C���̃n�C�h���ւ̃A�v���[�`�́A�����܂ő�I�[�P�X�g�����g���Ă����Ղ�̂킹��A�Ƃ����A�ŋ߂̗��s�Ƃ͂��Ȃ�u����̂�����̂������悤�ł��B�ł�����A�u�����v�̃��k�G�b�g�y�͂ł́A�e�[�}�̎l�������ɕt�����O�ʼn����A�قƂ�ǔ��������ʼn��t���Ă���̂́A���Ȃ�̈�a��������܂��B���̋Ȃ́A�o�[���X�^�C����1985�N�ɂ��E�B�[���E�t�B���Ƙ^�����Ă���̂ł����A�����ł������悤�ȉ��߂ł�������A����͊m�ł���M�O�Ɋ�Â������̂Ȃ̂ł��傤�ˁB �Ō��95�Ԃł́A�^����ꂪ�z�[������X�^�W�I�ɕς��܂��B�����āA�^���X�^�b�t���ۂ��ƕʂ̃N���[�ɕς���Ă��܂��B����ŁA�O�̂Q�ȂƂ͑S�R�ʕ��̉��ɂȂ��Ă��܂����B�z�����̓��A�̍��A�g�����y�b�g�̓��A�̉E�ɂ͂������ʂ��Ă��܂����A���k�G�b�g�y�͂̃g���I�ł̃`�F���̃\������͂胊�A�̉E���璮�����Ă��܂��B�����炭�A�����ł̃I�[�P�X�g���͎w���҂����͂ނ悤�Ȕz�u�ɂȂ��Ă����̂ł��傤�B�����A���y��̉��͑S�������̂Ȃ����̂������̂́A����ȃ}�C�N�A�����W�̂����Ȃ̂��A�e�[�v�̗̂����Ȃ̂��͕�����܂���B ���̎����̎�ȃt���[�g�t�҂������W�����A�X�E�x�C�J�[�̃J�`�b�Ƃ�������������̂͂��肪�������Ƃł��B SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

�V���i�C�_�[�́A�����ς�f�批�y�̍�ȉƂƂ��ėL���Ȃ悤�ł��B�Ȃɂ���A�ނ�����������f���600�{�ȏ�ɂ����̂������ł�����ˁB����ɂ���āA�ނ̓G�~�[�܂��͂��߂Ƃ��������̏܂����^���Ă��܂��B �������A�u�V���A���E�~���[�W�b�N�v��������ƍ���Ă��܂��B�X�Ȃ̃I�y�����n�߂Ƃ��āA�����̃I�[�P�X�g����i�⎺���y��i�A����ɂ͏@���ȂȂǂ�����Ă��܂��B2017�N�ɍ��ꂽ�u�}���R�E�|�[���v�Ƃ����I�y���́A�������{����̈Ϗ��ō���A�L�B�Ɩk���̃I�y���n�E�X�ŏ㉉����Ă��܂��B�������A������ʼn̂��Ă��܂��B ����̃A���o���̍Ō�Ɏ��^����Ă���̂��A��������݂̍�i�ł��B�����2015�N�ɍ��ꂽ�u�k�M�܂̊G�v�Ƃ����^�C�g���̋ȂȂ̂ł����A���̃W���P�b�g�ɂ��g���Ă���A�]�ˎ���̓��{�̕����G�t�A�����ցi�דc�j�h�V�i�������j���`�����G����C���X�p�C�A����č��ꂽ���̂ł��B  �Ƃ������ƂŁA�����ł̓\���E�t���[�g����I�[�P�X�g���̒��ő劈��t���[�g���t�ȂɎd�オ���Ă��܂��B�V���i�C�_�[�́A�f�批�y�Őg�ɒ��������ړI�ɒ�����ɏ��`����Ƃ����m�E�n�E����g���āA�ƂĂ�������₷�����y��͂��Ă���Ă��܂��B�I�[�P�X�g�����X�y�N�^�N���Ɋ��܂����A�E�[�J�V���E�h�E�S�V���̃t���[�g�͂��̒��ł��鎞�͂����Ƃ�A���鎞�͋Z�I�I�ȃp�b�Z�[�W���y�X�Ɖ��t���Ē������̂��������Ƃ����|���I���Ă��܂��B ���̋Ȃł́A�S�̊y�͂��g���āA���ꂼ��ɗk�M�܂̖��͂�U��`���Ƃ�����@���Ƃ��Ă���悤�ł��B�Ō�̊y�͂Ȃǂ́u�����Ǝ��v�Ƃ����A�d�����^�C�g�����t�����Ă��āA�܂��͂����ɂ��Ȃǂ��������y�Ŏn�܂�܂����A���炭�����Ƃ���ŁA�ŋ߂Ȃ������������Ŏ��ɂ���Whiteberry�́u�čՂ�v�̖`���́u�N�������Ă͉������̒��v�̃����f�B������āA��������܂��B�܂��A���̃����f�B�͂T���K�ŏo���Ă��܂�����A���܂��ܒ������e�[�}�ɂ������y�̒��ŗގ��_���N���ꂽ�����̂��ƂȂ̂ł��傤�B �����āA����Ɋ֘A�t����悤�ɁA2019�N�ɂ́uWater - Element of Infinity�v�ƁA�uBaumwelten - Worlds of Tree�v�Ƃ������ꂼ��m�v�z�ɊW�̂���u���v�Ɓu�v���e�[�}�Ƃ����Q�̋Ȃ�����܂����B�������A�����ł̋��ʍ��́u�t���[�g�v�A�u���v�ł̓t���[�g�Q�{�Ƒ�I�[�P�X�g���A�u�v�ł̓t���[�g�E�\���ƌ��y���t�{�n�[�v�Ƃ����Ґ��ŁA�����Ƀ��@���G�[�V�������t�����Ă��܂��B �u���v�ł́A��͂�T���K�����C���ɂ����������̃e�C�X�g��������Ƃ���Ŋ������܂����A�I�[�P�X�g���[�V���������߂��ɂ͐�������܂��B�����ł̃t���[�g�̓h�E�S�V���v�ȁB����������i�E�[�J�V���j�Ɖ���i�A�K�^�j�ɒ�ʂ�����l���A�قƂ�ǃG�R�[�̂悤�Ȋ����Ńf���G�b�g���I���Ă��܂��B �u�v�ɂȂ�ƁA�t���[�g�ƌ��y���t�Ƃ��������ȕҐ��ł��̂ŁA���y�������I�Ȃ��̂ɌX���Ă���悤�ȋC�����܂��B�����T���K�ł��A�����ł̓h�r���b�V�[������̕��͋C���F�Z���Y���Ă��܂��B�Ƃ͌����Ă��A�R�Ȗڂ́u�N���~�̖v�Ȃǂ́A������ƒp���������Ȃ��Ă��܂��قǂ̃L���b�`�[�ȃ����f�B�Ȃ̂ŁA�u���ꂽ�I�v�Ƃ��������ł��B ���̂R�Ȃ́A���ꂪ���E���^���ƂȂ�܂��B�\���E�p�[�g�͂��Ȃ��Փx�������悤�ł����A������������S���Ԃ̃Z�b�V�����Ř^�����Ă��܂����̂ł�����A�h�E�S�V���̎��͂͑����Ȃ��̂ł��B CD Artwork © WERGO |

||||||

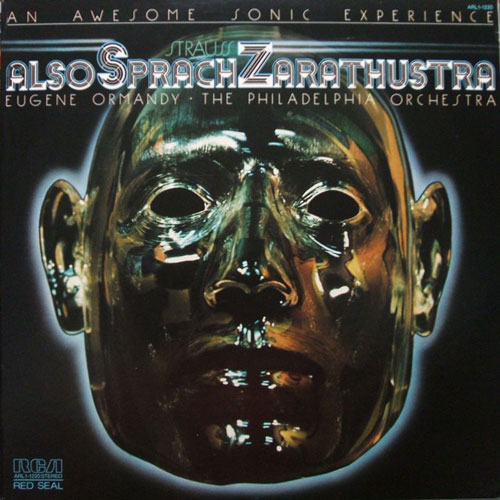

�Ȃɂ������ڂ��ׂ��́A���̃W���P�b�g�ł��B    �����A���̂Q�ȂƂ��I���K���������Ă���̂ł����A���̎���RCA���^���Ɏg���Ă����u�X�R�e�B�b�V���E���C�g�E�J�e�h�����v�Ƃ����Ƃ���ɂ́A�I���K���͂���܂���ł����B�u�J�e�h�����v�Ƃ͌����Ă��A���ۂ́u�^�E���E�z�[���v�Ƃ��������̂������L�������������悤�ł��B �ł�����A�����ŃI���K����^������Ƃ��ɂ́u�d�C�I���K���v���^�э���ł��܂����B�T�����T�[���X�̏ꍇ�́A��������4800�L���O�����̊y��Ȃ̂ł��傤�B����ɂ��Ă��X�s�[�J�[��144���āB �V���g���E�X�̕��ł́A�ʂ̃I���K�����g���Ă��܂����B����́u�A�����v�Ƃ������[�J�[�̊y��ł����A������ł͉��t���Ă���l�̃N���W�b�g�͂���܂���B�Ƃ��낪�A����SACD���X�^�[�g������ƍŏ��ɒ������Ă���̂����́u�c�@���v�̖`���̃I���K���Ȃ̂ł����A���́u�h�v�̃y�_�������A���̂��������x���Œ������Ă����̂ł���B�܂��ɒ��ቹ�ŁA�䂪�Ƃ̃V�X�e���ł̓T�u�E�[�t�@�[�����Ȃ��ƂقƂ�ǒ������Ȃ�����ł��B�����ɂ��낢�둼�̉��t���Ă݂��̂ł����A���̒��ቹ�����ꂾ���̃��x���œ����Ă�����̂͌�������܂���ł����B���̃C���g���̕����A���̌�ɑ����g�����y�b�g���ƂĂ����̂��鉹�ł����A�e�B���p�j���}�b�V���ŃL���̗ǂ������ł����B�����A������ƃ`���[�j���O�Ɏ��s�����̂��A�{���́u�h�\�h�A�\�h�\�v�Ȃ̂Ɂu�h�t�@�h�A�t�H�h�t�@�v�ƒ��������̂͐ɂ��������ł��ˁB ���ꂾ���ł��ꂵ���Ȃ��Ă��܂����̂ł����A���̖{���̗͂͂���Ȍ�̌��y��̋����ɂ���Č֎�����邱�ƂɂȂ�܂����B���̃X�g�����O�X�̉��Ə����ɖ����Ă������Ƃł��傤�B����́A�n�C���]�̉��Ɖ���ς��̂Ȃ��e�C�X�g�ł����B�܂��ɁA�^�������ẴA�i���O�^���̉��������̂ł��B�܂�A���̃}�X�^�[�e�[�v�́A�قƂ�Ǘ��Ă��Ȃ��A�Ƃ��������Ȃ̂ł��ˁB�ق�̏����A�����ł��ˁA10�����炢�̗͂��邩������Ȃ��A�Ƃ������ł����ˁB����͂قƂ�NJ�Ղƌ����Ă�������ԂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ꂪ�A�T���E���h�Œ�����̂ł�����A�������̂悤�ł��B ���ꂩ�炽�����Q�N�O�̘^���Ȃ̂ɁA�T�����T�[���X�̕��̌��y��́A�������̐�������30���ȏ�͗��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����A���̎���ɘ^�����ꂽCD�����ɂ��������Ă���������Ȃ��ł����B���ꂪ���ʂ̏�ԂȂ�ł��傤�ˁB�ł��A����͋��ǂ̉X��������������āu�X�y�N�^�L�����[�I�v�ȃT�E���h�����������Ă��܂��B SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

���̖��O�ɂ���uArgent�i�A���W�����j�v�Ƃ̓t�����X��Łu��v�̎��ł�����A�����͋�̊y����g���Ă���̂ł��傤�B�ł��A����̃K�����Ƃ̋����ł́A�S�����K������p�B�̃A�����J�̃t���[�g���[�J�[�A�N���X�E�G�C�x���̖ؐ��̊y����g���Ă��܂��i�؊ǂ𐁂����Ƃ����邶����j�B �W���P�b�g�Ɏg���Ă���̂��A���̃G�C�x���E�t���[�g�̓����ǂ𑫕��ǂɍ������ޑ����猩���Ƃ���̎ʐ^�ł��B�؊ǂƂ͌����Ă��A�W���C���g�̕����͋����ɂȂ�̂ŁA�����ł͖̓������̃`���[�u�ŋ���ł���悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă��܂��ˁB�O���̃`���[�u�͖{���͕K�v�Ȃ��̂ł��傤���A����͂��̊y��̓����I�ȊO�ς��f�U�C���I�Ɏx���Ă��܂��B  �܂��́A�t�����X�̃t�����_�[�X�i���x���M�[�j�̍�ȉƃ����L�G�́uGrand Quatuor de Concert�i���t�I��l�d�t�ȁjOp.46�v�ł��B�S�̊y�͂���o���Ă��āA30���ȏォ�����Ȃł��B�u���t�I�v�Ƃ������������āA���ꂼ��̃p�[�g�ɋZ�I�I�ȃp�b�Z�[�W���Ă���Ƃ����A�ؗ�ȍ�i�ł��B ���̑�P�y�͂ł́A�K�������S�����Ă���P�ԃt���[�g���A�Ƃ��Ă��Á`���e�[�}������ȏ�Ȃ��قǂɏ�����Ղ�ɉ̂��o���܂��B�����A���̎�̃t���[�g�����̃A���T���u���Ƃ����͉̂��t���Ă���l�͂���Ȃ�Ɋy�����̂ł����A���ꂪ�����l�ɂ͂قƂ�Ǔ`���Ȃ��Ƃ����h���������Ă���̂��Ǝv���Ă����̂ł����A����͈Ⴂ�܂��B�����ł̃K�����́A�����炭�قƂ�ǂ̐l�����������Ƃ��Ȃ��͂��̋Ȃ���A���̒��ɂ͂���ȂɊy�����Ȃ�������A�ƌ�������̃p�b�V�����������ĉ��t���Ă���̂ł��傤�B �����ł̂S�l�̕��ѕ��́A������S�ԁA�P�ԁA�Q�ԁA�R�ԂɂȂ��Ă���悤�ȋC�����܂��i�����܂Łu�l�I�Ȋ��z�v�ł����j�B�K�����ׂ̗Ő����Ă���S�Ԃ̐l���A�����҂�����K�����̃t���[�W���O�ɊĂ����ł��ˁB����ɑ��ĂQ�ԂƂR�Ԃ̐l�́A����Ƃ͂�����ƈ���������ŁA��͂�u�y�����v��Njy���Ă���悤�ł����B�ł�����A�S�̂Ƃ��Ă͂ƂĂ��X�������O�ȃo�g�����W�J����Ă��܂���B �㔼�̃N�[���E�́uGrand Quatuor�i��l�d�t�ȁ��O�����h�E�J���e�b�g�jOp.103�v�́A���ۂɌl�I�ɒ��ڑ��l�̉��t������A�����ł��������t�������Ƃ��������̂œ���݂̂���Ȃł����B�Ƃ��낪�A�K�����̉��t�́A����Ȑ���ς������Ȃ��܂łɔj��Ƃ������낵�����̂ł����B ��P�y�́A�����ɂ��N�[���E�Ƃ��������̃t�����X�����Ȃ��v�킹��t�_�����𑽗p�����������ɑ����Ē��̃��C���E�e�[�}���o�ꂷ���ʂŁA�܂�����ȃV���b�L���O�Ȃ��Ƃ��N����܂��B���̃e�[�}�̓A�E�t�^�N�g�Ŏn�܂�L�r�L�r�������̂��Ǝv���Ă����̂ł����A������K�����͂Ȃ�Ƃ����߂����A���̐�ɂ͂Ȃ�̊�]���Ȃ��悤�ȕ��͋C�ʼn̂��n�߂��̂ł��B�m���ɁA����͒Z���̉��y�ł����B �t�ɁA�����ɕς�����T�u�E�e�[�}�́A�e���|�������Ɨ��Ƃ��ĂƂĂ������Ƃ�Ɖ̂��܂��B���̗����̌������͂܂��ɐ����Ă��鉹�y�A�A�}�`���A���r�����Œ��킵�ďo���オ��悤�Ȉ����Ȃ��̂ł͂���܂���B ����́A�܂��Ɍ���ɒʗp���鉹�y�ł����B�ł�����A�ʂɖ؊ǂʼn��t���邱�Ƃ��Ȃ������悤�ȋC�����܂��B CD Artwork © UDC Media S.A. |

||||||

�ނ̓s�A�m�ƃt���[�g�̉��t�ƁA���邢�͋��t�Ƃ��Ċ���T���Ȃ��s���A�ꉞ�A�V�̌����ȁA���Ȃ��̏��ȁA�T�̃s�A�m���t�ȁA�t���[�g���t�ȁA�Q�̍��t���t�ȁA�Q�̌��y�l�d�t�ȁA�Q�̃s�A�m�l�d�t�ȁA�Q�̃s�A�m�O�d�t�ȁA�����Ě삵�����̃t���[�g�⃔�@�C�I�����ƃs�A�m�̂��߂̍�i��A�s�A�m�̓Ƒt�ȁA�A�e�ȂȂǂ�����Ă��܂��B�Ȃ�ł��A���ẴI�����_���̂���Ȃ��Ă����̂������ł��B ���̂����̂������́A������ƍZ�����ꂽ�y��������āA���ۂɘ^��������Ă��܂��B�������A���̍�ȉƂ̑S�e�����炩�ɂȂ�ɂ́A�܂����Ȃ�̔N�����K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤�B �����SACD�ʼn��t����Ă����i15�̂R�̃t���[�g�E�\�i�^���A���ꂪ���E���^���ƂȂ�܂��B�t���[�e�B�X�g�͑S���m��Ȃ��A�܂��Ⴂ���ł����A���̖��O���w�����E�_�u�����O�n�E�X�Ƃ����̂��A������ƋC�ɂȂ�܂��B���̃��X�g�l�[���͂���قǂ���ӂꂽ���̂ł͂���܂��A�ޏ����^���������̃��[�x���̎�Ɏ҂����F���i�[�E�_�u�����O�n�E�X�Ƃ����l�Ȃ̂ŁA�����������牽���W������̂��ȁA�Ǝv���Ă��܂��܂��B������������A���̈ꑰ�̉Ƃł́A�݂�Ȃ���ɉ���������ׂ肠���Ă���̂�������܂���i����́u�_�x�����O�n�E�X�v�j�B �ޏ����s�A�m�Ŏx���Ă���̂��A��͂�Ⴂ�s�A�j�X�g�Ńt���C�u���N���܂�̃Z�o�X�e�B�A���E�x���N�_���Ƃ����l�ł��B���̃��[�x���Ŕޏ��Ƌ�������̂͂��ꂪ�Q��ڂƂȂ�܂��B �����Œ������Ƃ��ł���E�B�����Y�̂R�̃\�i�^�́A���ꂼ��ɃL�����������Ă��āA�Ǝ������͂�����咣����Ă��܂��B��P�Ԃ͂ƂĂ��L���b�`�[�ȃe�[�}�������ǂ���ł����A��Q�Ԃł͂܂�ŃC�^���A�I�y���̂悤�ȃt���[�Y���������Ă����肵�܂��B���̂Q�͂R�̊y�͂ŏo���Ă��āA���̐^�̊y�͂����ꂼ��ɏ�����Ղ�ȉ��y�ɂȂ��Ă��܂��B �����čŌ�̑�R�Ԃł́A�y�͂͂Q�����Ȃ��A���U�a���ɂ�錈�R�Ƃ�����P�y�͂ɑ�����Q�y�͂́A���킢�炵���e�[�}�ɂ��ϑt�ȂɂȂ��Ă��܂��B ������̋Ȃ��A��ۓI�Ȃ̂̓s�A�m�̃p�[�g�̏[���Ԃ�ł��B���Ȃ荂�x�ȃe�N�j�b�N���Ȃ���Βe�����Ȃ��Ȃ����낤�Ƃ����p�b�Z�[�W���A�����ł̃x���N�_������͂��Ƃ��D�u�ƒe�������Ă��܂��B �������A�t���[�g���ƂĂ����ȕ��ŁA�f���炵���\�m���e�ƃe�N�j�b�N�̎����傾�ƕ�����̂ł����A�����̋Ȃ̃t���[�g�E�p�[�g���A�ޏ��ɂƂ��Ă͂���������s���̂悤�ȋC�����܂��B�Ƃ����̂��A�����̃\�i�^�̃^�C�g���́A���{�̑㗝�X���t�����\�L�ł́u�t���[�g�ƃs�A�m�̂��߂̃\�i�^�v�ƂȂ��Ă��܂����A�W���P�b�g�ɏ�����Ă���̂́A�u�s�A�m�ƃt���[�g�̂��߂̃\�i�^�v�ƁA���̊y��̏��Ԃ��t�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł�������悤�ɁA�����܂Ń��C���̓s�A�m�ŁA�t���[�g�͂����ς�u�Y�����v�Ƃ�����������ɂȂ��Ă���̂ł��ˁB�ł�����A�t���[�g�E�p�[�g�̓s�A�m�ɔ�ׂ�ƂĂ��₳�����Ȃ��Ă��܂��B �����炭�A�t���[�g����������ȉƂ́A�����̂��̊y��́u���E�v�����m��s�����Ă������炱���A���̂悤�ȍ����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ہA�t���[�g���t�ȂȂǂł́A�{���Ɋm���ȋZ�p���������t���[�e�B�X�g�������悤�ȓ���p�b�Z�[�W�������������Ă��܂����A���̃\�i�^�̂悤�ȁA�����炭�A�}�`���A�̃t���[�e�B�X�g��������^�[�Q�b�g�ɂ�����i�ł́A��������g�̏�ɍ������������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B SACD Artwork © Musikproduktion Dabringhaus und Grimm |

||||||

���̂��̂�����ɉ��A���B

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |