|

|

|

|

![]()

さまになるオランダ人。.... 佐久間學

いずれもまだ聴いたことがなかったので、BD-Aになってどれだけ音が変わったかは確かめることはできませんが、今までの経験ではSACDより音が悪くなっていたBD-Aには出会ったことがありませんから、おそらく満足のいく音を聴くことが出来ることでしょう。特に、録音されたホールが違っているというのが大きなポイント、コンサートホールとオペラハウスでは音響設計が全く別物ですから、これは間違いなく別の音が楽しめるはずです。 まずは、トラック順に従ってウィーンでの「3番」から聴きはじめることにしましょう。そこで、この曲の最初の印象を決めかねないホルンのテーマが、とても柔らかな音色で聴こえてきたのは、ちょっと意外でした。音色だけでなく、演奏もとても滑らかで、フレーズの切れ目に入る「ジャン・ジャン」も威圧的な感じが全くないマイルドさです。ちょっと身構えていたところにこんなやさしい音楽が出現したのにはちょっと拍子抜けの感がありましたが、それはとても心地よい体験、この先もリラックスして聴いていられることへの安堵感が漂います。予想通り、このマイルドさは全曲通して貫かれていて、なんとも懐の深い暖かい音楽を味わうことが出来ました。そんな作り方ですから、第3楽章で舞台裏のポストホルンが2度目に登場するあたりの雰囲気がまるでリヒャルト・シュトラウスのような優雅そのもののたたずまいだったことにも気づかされてしまいます。 音は、まさに極上のものでした。このホールの残響成分は極力抑えられていて、それぞれの楽器の音が適度の存在感を持ってくっきりと浮き上がって聴こえます。それは、あくまでアナログ的な温かみを持った響きなので、とても上質な肌触りが感じられます。もしかしたら、DECCAあたりの最高のアナログ録音を、経年変化やヒスノイズが全く加わっていない状態で聴いたなら、こんな音がするのではないか、と思わせられるほど、これはピュアで芳醇なものでした。第5楽章で出てくる合唱も、混濁は全く感じられません。 その、最も幸福な成果が、第6楽章の弦楽器のアンサンブルだったのではないでしょうか。ここでの弦楽器のふくよかさ、まるで匂い立つような贅沢な響きはまさに絶品、とてもこの世のものとは思えません。 ですから、その4年後、彼らのホームグラウンドでの録音だったらどのぐらいすごいものが聴けるのか、という期待が大きすぎたせいでしょうか、「5番」でのあまりの音のひどさには、心底失望させられてしまいました。おそらくオーケストラはちゃんとステージの上にいたのでしょうが、それはまるでピットの中で演奏しているようなモゴモゴした不明瞭なものだったのです。特に、低弦のモヤモヤとした感じはこの曲にとっては致命的、例えば第5楽章のフガートなど、肝心なところでことごとく期待を裏切られてしまう不甲斐なさです。 音の良さでは定評のあるFARAOでも、こんな失敗作が出来上がることもあるんですね。あ、これはあくまで「個人的な感想」ですから。 BD-A Artwork © FARAO classics |

||||||

ですから、彼が後世に残した「交響曲」は全部で「7曲」ということになりました。なぜか、最後の交響曲が「8番」なのは、「6番」がまだ「作曲中」だからです。しかし、これも、こんな全集を出してしまっては、もはやそれが完成することは決してないでしょう。 ヴィットの場合は、全集を完成させるのに8年かかりましたが、ペンデレツキは2010年の9月から2012年の11月までですから、ほぼ丸2年で完成してしまったことになります。 最後の「8番」が完成したのは2005年で、その直後の2006年にヴィットが録音したのですが、2007年になって、作曲家はこの曲を改訂してしまいます。ご存知のように、この曲は交響曲というよりはオーケストラ伴奏による歌曲集といった趣が強いのですが、その12曲あった「歌曲」に3曲追加して15曲にしたのです。ですから、現在このバージョンが聴けるのはペンデレツキ盤しかないはずです。 今回の全集では、演奏しているオーケストラは「ポーランド青年交響楽団」という団体だけ。録音もかなりすっきりした音に仕上がっていて、これはもうまさに、「ロマンティスト」ペンデレツキの面目躍如といった感じの、誰にも好かれる「名曲仕様」の作られ方になっています。 しかし、そんな中でも1973年に作られた「1番」だけは、他の交響曲とははっきり異なる作風を示しています。このボックスのライナーによると、この作品はペンデレツキにとっては「アヴァン・ギャルドに対する総括」という意味を持っていたのだそうです。つまり、この曲を作ったことによって、それまでの「アヴァン・ギャルド」な作風とは完全に手を切って、新たな「ロマンティック」な作風への「転換」を図ったのだ、と、本人が語っていたというのですよ。いやあ、うすうす感じてはいましたが、まさか本人がここまではっきり自らの「変節」を語っていたとは。 ですから、この全集で注目すべきは、そんなペンデレツキが指揮者として、言ってみれば「切り捨てた」はずの過去の自分とどのように対峙するのか、という点なのではないでしょうか。そこで、その「1番」を、ヴィットが1999年に録音したものと、今回の自演盤とで聴き比べてみると、やはりその違いは歴然たるものがありました。ヴィット盤ではバンバン感じられた、まるで背筋が凍りつくような不気味さが、自演盤では全く姿を消しているのです。さらに、もっと重要な、楽譜そのものを変えている部分まで見つかりました。それは曲全体のエンディング。ヴィットによるオリジナル(だと思います)では、最後に残るのはラチェットとバスドラムという音程を持たない打楽器だけのはずなのに、自演盤ではそのバスドラムに重なってコントラバスが明確な「A」の音を出しているのですね。もはやロマンティストとなってしまったペンデレツキにとっては、たとえ自作でも音程(=調性)が定かではない終わり方をするのは許せなかったのでしょうか。そんな作曲家の傲慢さこそが、最も許してはいけないもののはずなのに。 CD Artwork © DUX Recording Producers |

||||||

タイトルの「星の冠」とは、ギリシャ神話に登場するバッカス(ディオニソス)とアリアドネの物語に由来したものです。この二人は、あのリヒャルト・シュトラウスのオペラ、「ナクソス島のアリアドネ」でもおなじみですね。アリアドネは恋人のテセウスと一緒にナクソス島に逃げてきますが、なぜかテセウスは彼女をおいたままにして島から去ってしまいます。「ナクソス」というのは有名なレコード会社ですが、そこの女子社員もこんな風にカレシに逃げられてしまうものなのでしょうか。ちょっと縁起の悪い社名ですね。しかし、アリアドネの場合は、そこにやってきたバッカスとまた恋に落ち、結婚してしまうのですから、本当はその女子社員もカレシを裏切って他のオトコに走っていたんですよ。 と、「まちがいギリシャ神話」に脱線しましたが、そのアリアドネがバッカスと結婚する時にプレゼントされ、「ありがとね」と受け取ったものが、この「星の冠」だったのですね。ジャケットに使われているフランスの画家、ウスターシュ・ル・シュウールの「バッカスとアリアドネ」という絵画の中で、男が女の頭上に掲げているのが、その現物です。なんでも、これがアリアドネの死後には天に昇って「かんむり座」になったのだとか。ロマンティックですね。  ピアニストやオルガニストとしても活躍している1967年生まれの作曲家のシンプソンには、オペラや室内楽から映画音楽、さらにはフォーク・ミュージックまで、多方面の作品があります。この作品の制作にあたっては、古典文学者である妻の協力によって、古代ギリシャ語から翻訳されたテキストなどを用いているのだそうです。 彼の音楽は、クラシックの範疇には収まらないさまざまのジャンルがルーツになっているようですので、2人のソリスト、混声合唱、児童合唱、13人のミュージシャンによるアンサンブルから成るこの作品では、まず「ディキシーランド・ジャズ」で始まったからと言って驚く必要はありません。というか、オープニングでいきなりそんなインパクトを与えた割には、それ以後は、例えばジョン・ラッターやボブ・チルコットのようなありがちの音楽が続きます。それなりのメッセージが受け止められるものも有りますが、なにかよそよそしい感じが付きまとうのは、演奏している合唱団のスキルのせいなのでしょう。そんな中で、第1部の最後に置かれた児童合唱のピース「Will There Be Any Stars in My Crown?」が、伝承曲のような素朴な味を出していましたね。 そして、お目当てのシュニトケの「レクイエム」が始まると、それはやはり今まで聴いていた「星の冠」とはちょっと次元の異なるものであることに気づきます。こちらも言ってみれば「なんでもあり」の音楽には違いないのですが、やはり「格」が違うというか、放射される「情念」のようなものが根本から違っていることを痛感させられます。合唱団も、同じ団体とは思えないような緻密さ(それでもかなり雑ではありますが)を見せていますし。この作品はもう何度も聴いていたのに、例えば「Sanctus」でのエレキ・ベースの巧妙な使い方などには、改めて感心させられます。 CD Artwork © Albany Records |

||||||

ここで彼が取り上げたベリオの作品は、もはや「古典」と言っても構わないほどの人気を誇る1969年の作品「シンフォニア」をメインに、1970年代の「夜警の行進」と「カルモ」という3つでした。このうちの「夜警」は、ボッケリーニの作品(弦楽五重奏曲Op30-6の最後の楽章)をそのままオーケストラのために編曲(オーケストレーション)して、そこにさらに11の変奏を続けた一種の「変奏曲」ではあるのですが、これの日本語タイトルが、例によって意味不明。なぜ「4つの変奏」なのでしょう。  これは、まるで「ボレロ」のように、聴こえるか聴こえないほどのスネア・ドラムに導かれて「11の変奏」が展開されるというものですが、ラヴェルと違うのは真ん中で盛り上がった後は、また最初のような静けさを目指してだんだん小さな音になっていく、という点です。一見、単なる古典的なオーケストレーションのようで、それこそ「聴こえるか聴こえないほど」のあり得ない和声が各所に潜んでいますから、油断は禁物です。そんなことにサラッと気づかせてくれるリントゥは、さすがです。 次の「カルモ」は、べリオの友人であったブルーノ・マデルナの死を悼んで作られたものです。これは、「あの時代」のテイストが満載の「難解な」音楽ではありますが、メゾ・ソプラノ・ソロのライサネン(これも、帯の日本語表記はウソ)のふくよかで温かい声からは、「今の時代」ならではの包容力が伝わってくるはずです。もちろん、その中からは、作曲家が目指したであろう鋭角的なメッセージも受け止めることは可能です。 「シンフォニア」は、ご存知のようにニューヨーク・フィルからの委嘱によって作られたものですが、作曲者はソリスト群としてスウィングル・シンガーズを想定していました。ですから、彼らが演奏する時にはそれぞれマイクを持って歌っていますし、オーケストラの中には「電子チェンバロ」や「電子オルガン」などといった電子楽器も含まれています。ピエール・ブーレーズが1984年に録音した時には、スウィングル・シンガーズは初演当時とはメンバーも替わり、名前も「ニュー・スウィングル・シンガーズ」となっていましたが、おそらく彼らは、例えば武満の「ノヴェンバー・ステップス」での横山・鶴田チームのように、この曲が演奏される時には必ずソリスト群として登場していたのでしょう。確か、1995年に東京で開催された「ブーレーズ・フェスティバル」でこの曲が演奏された時にも、彼らが参加していたはずです。 しかし、現在では他のソリストでもこのパートが任されるようになってきました。このSACDで歌っているのは、いわゆる「合唱団」ではなく、この録音のために集まった人たちなのでしょう。聞いたことのない名前ばかりだな、と思ったら、その中にパシ・ヒョッキが「アルト」として参加していました。こちらで紹介していた「ソプラニスタ」ですね。ちなみに、もう一人のアルトのユッタ・セッピネンという人は女性です。お化粧をしなくても美しい人ですね(それは「スッピンね」)。 SACD Artwork © Ondine Oy |

||||||

ただ、このかつて同じ名前だった東西の2つのオーケストラは、ベルリン放送合唱団とRIAS室内合唱団とともに「Rundfunk Orcherter und Chöre GmbH(roc berlin)」という組織に属していて、株主であるするドイツランド放送とベルリン・ブランデンブルク放送へ音源を提供しています。 このCDは、昨年リリースされたものですが、録音は2007年にドイツランド放送によって行われています。ベルリンのフィルハーモニーで2日間にわたって録音されたとデータにはありますが、客席ノイズが全く聴こえないので、もしかしたら放送のためだけにセッション録音されていたのかもしれません。この年はメッツマッハ―が首席指揮者/芸術監督に就任した年になります(2010年には離任)。 ここで演奏されている「英雄の生涯」と「アメリカ」では、それぞれ「初稿」が用いられています。しょこが、メッツマッハ―ならではのこだわりになるのでしょう。シュトラウスの「英雄の生涯」の場合は、その大きな違いはエンディングで確かめることが出来ます。現行版では、ヴァイオリン・ソロとホルン・ソロの掛け合いの中、静かに終息したかと思うと、最後にもう一くさり盛り上がって終わる、という形になっていますが、初稿では静かなまま消え入るように終わります。 それだけではなく、ここでのメッツマッハ―の演奏は、あちこちで聴きなれたはずのこの作品から、新たな発見を気づかせてくれるものでした。まず驚いたのが、コントラバスだけが独立して刻んでいるシンコペーションのリズムがあちこちではっきり聴こえてきたことです。普通はオケ全体の中で埋もれてしまっている声部ですが、メッツマッハ―はことさらこのパートを強調して聴かせています。これによって、音楽の印象がかなりリズミカルなものに変わるから、不思議です。 さらに、勇ましい「英雄のテーマ」が弦楽器と管楽器、あるいは音域の異なる弦楽器同士がユニゾンで演奏している時には、それがことさら分離されて聴こえるようなバランスを取っているのも、スリリング。言ってみればかなりノーテンキなところのあるこのテーマが、必ずしも一筋縄ではいかないことをあらわしているようです。そんな、常に各方面に神経を張り巡らしていないと乗り遅れてしまうような、波乱万丈の「生涯」が、ここでは体験できるはずです。 ヴァレーズの「アメリカ」は、当初142人が必要だった編成を120人で済むように「小さく」したものが改訂版だとライナーには書いてありますから、ここではそのぐらいの大人数で演奏されているのかもしれません。ただ、ここでは人数よりもバンダの有無とか使われている特殊な「楽器」の違いなどの方が大きな要因のはずです。さらに、編成だけではなく音楽そのものもかなり「刈り込んで」いるようなので、そこもチェックが必要でしょう。とは言っても、この録音は逆に人数を「減らした」のではないかと思われるほどの、コンパクトで締りのよいサウンドを味わうことが出来ます。常々「やかましい」というイメージがあったものが、ここからはもっと各パーツが明確に主張し合っている確かな「ポリフォニー」が聴こえてくるのです。 これで、このレーベルの他のアイテムのようにSACDであったなら、それぞれのパーツのテクスチャーまでもきちんと味わうことが出来たことでしょう。 CD Artwork © Deutschelandradio & Challenge Classics |

||||||

まずは、それこそ耳にタコが出来るほど聴いてきたBWV140です。これはもう冒頭から歯切れの良いリズムとフレージングで、そんな過去の演奏のイメージを打ち砕いてくれるものでした。クレジットを見ると、ヴァイオリンやヴィオラは複数のメンバーが演奏しているのが分かりますが、よくある「1パート1人」という形態よりもこちらの方がより鋭角的に聴こえるのは、アンサンブルの方向性が徹底されているからなのでしょう。そこで、「ヴィオリーノ・ピッコロ」という楽器が使われているのも初めて気付きました。アリアのオブリガートでも登場しますが、ピリオド楽器ならではの鄙びた音色が素敵です。 と、そんなメンバー表の中に「Taille(ターユ)」という楽器があることにも気づきました。この言葉はオルガンのストップの名前としては認識していましたが、実際にそんな楽器があるとは思っていませんでした。確かに、これがどんな楽器なのかは、参考書やネットをざっと調べただけでは全く分からなかったのですから、少なくともありきたりの楽器ではないことが分かります。しかし、これはそもそもバッハのオリジナルの楽譜で指定されているものなのですから、その時代にはあったものなのでしょう。 いろいろ調べているうちに、やっとこれはバロック時代にフランスで使われていた「taille d'hautbois」という楽器であることが分かりました。「テナー・オーボエ」ですね。オーボエをそのまままっすぐ長くしたF管の楽器です。 楽譜を見ても、この楽器のパートは2本のオーボエの下段に書かれていますから、オーボエ族のアンサンブルの際に低音を担当する楽器だったのでしょう。でも、そのような楽器では、やはりバッハが重用していた丸く曲がっている「オーボエ・ダ・カッチャ」が有名ですね。バッハは、この2つの楽器を使い分けていたのでしょう。モダン楽器で演奏する時にはどちらもコール・アングレで代用されますが、例えば1984年に録音されたリリンクの同じ曲では、このパートのクレジットが「オーボエ・ダ・カッチャ」になっていたことでも、「ターユ」という楽器の当時の認識度を知ることが出来ます。今でこそ、どこのご家庭のキッチンにもありますが(それは「ラー油」)。ちなみにリリンク盤でこのパートを演奏していたのが、茂木大輔さんでした。 そんな思いがけない発見はさておき、この演奏ではソプラノのヌリア・リアルの素晴らしい声が堪能できます。 このアルバム中唯一通奏低音にチェンバロが入っているBWV57では、指揮者のルッツが自らチェンバロを演奏、レシタティーヴォで目の覚めるような即興演奏を披露しています。同じようにBW73では、コラールのブレスの部分に派手なオルガンの「おかず」が入っているというように、「マタイ」で見せてくれた自由な装飾が満載です。この曲では、テノール・ソロに櫻田亮さんが参加しています。BWV140ではちょっと頼りなかった合唱も、ここでは完璧な演奏を聴かせてくれていますよ。 CD Artwork © J.S.Bach-Stiftung St.Gallen |

||||||

そして、今回久しぶりの新録音として2012年に録音されたカンブルラン盤が登場した時には、CDではなくハイブリッドSACDとなっていました。つまり、世界初のハイレゾによる「モーゼとアロン」がリリースされたということになります。 これは2012年の9月2日から21日にかけてベルリン、ルツェルン、フライブルク、ストラスブールで行われた4回の公演をライブ録音したものです。会場は普通のコンサートホールですから、舞台上演ではなくコンサート形式だったのでしょう。しかし、合唱の音像などはまるでステージ上で群衆が演じながら歌っているようなリアルさが伝わってきます。全体の音が1幕と2幕とではすこしテイストが変わっているのは、メインとなった音源の収録場所の違いなのでしょう。 なにしろ、ドイツ語の台本も作曲家が書いたという途方もないものですから、まずは手元に日本語の対訳はないか、探してみました。そうしたら、CDの黎明期にSONYがそれまでのオペラのレパートリーをまとめて15本「初CD化(当たり前ですが)」した時に、CD本体には対訳は付けずに、そのシリーズを何点か購入した人だけが特典として入手できた、それらのオペラの対訳が全部載っている分厚い本が見つかりました。その中に、「モーゼとアロン」も入っていたのですよ。それはもちろん、ブーレーズの1回目の録音のためのものでした。  しかし、音楽そのものはそんなシーンを具体的なイメージではなくもっと根源的な「意識」として見事に伝えるものでした。「4人の処女」が登場するところでの弦楽器のフレーズには、思わず背筋が凍りつくようなインパクトがありました。それは、これから行われることを「予言」しているのでは、とまで思わされるものだったのです。 シェーンベルクは、このような情感を調性音楽で表現するのは不可能だと感じたからこそ、「12音」などというアブノーマルな技法をでっちあげたのでは、と、その時に思いました。この技法自体は現在ではもはや誰の目にも破綻していると思われていますが、これが残した特殊な情感の表現方法としての可能性だけは、評価に値します。いや、そもそも「シュプレッヒ・ゲザンク」というような表現手段は、厳密に理論づけされるべき「12音技法」とは相容れないものなのでは、という気がするのですがね。それも含めて、彼の技法は「現代」のあらゆるジャンルで、別な形で見事に結実しているのでは、とは思えませんか? SACD Artwork © SWR Media Services GmbH |

||||||

グノーが作った「レクイエム」は、彼の遺作として1893年に完成しました。それは2管編成にコールアングレまで入るという編成のフル・オーケストラのスコアでしたが、その時点でグノーはオルガン伴奏のバージョンの作成にも着手していたのだそうです。ドヴォルジャークの「ミサ」の場合も、1889年に初演された時には伴奏はオルガンだけでした。しかし、出版社の「オーケストラ版なら出版してやれるよ」というそそのかしに乗って、フルートやクラリネットを欠いたちょっと小さめの編成のオーケストラ版を作って1892年に出版したのです。それ以来、この作品はオーケストラ版として知られるようになりましたが、ドヴォルジャーク自身は元のオルガン版で十分に満足していたのだそうです。 ここで録音されているグノー「レクイエム」のオルガン版は、ハンガリーのオルガニスト、ジグモンド・サットマリーが編曲したものです。その前奏で、いきなり半音の下降音階のあとに減七の和音が鳴り響くなどといったちょっとショッキングな場面が見られますが、聴きすすんでいくとこれはそれほど重要なモティーフではないように思えてきます。そのあとに続く音楽は、いとも平穏な、正直かなり退屈なものだったのですからね。合唱はほとんどホモフォニーの動きしか見せません。そして、それがつむぎだすメロディも、抑揚の少ないなんとも禁欲的なものがほとんどです。 特に、「Séquence」の楽章ではその長大なテキストはほとんど繰り返されることはなく、まるでプレーン・チャントのように淡々と進んでいきます。時折、アクセントのように生きの良い部分も見られますが、この淡白さは他の作曲家のこの部分に比べれば異例、もっと作り込んでちょうだい、と言いたくなるほどです。そして、「Benedictus」になったら、ソリストが思い出したようにすべてが半音階で作られたフレーズを歌い出すのですから、何か微笑ましいというか。 ドヴォルジャークの「ミサ」では、ベルリン・ドイツ交響楽団のメンバーによる木管五重奏団が、ヨアヒム・リンケルマンのスコアを演奏しています。これがとても素晴らしい編曲と演奏なのに、まず惹かれます。ドヴォルジャークの曲想は、宗教曲らしくしっとりとしたものをベースにして、その合間合間に彼らしいキャッチーな面や、ほんのりとしたたたずまいを忍び込ませるという奥の深いもの、それを彼らは見事に音にしているのですからね。フルートの人などは、とても渋い音色できっちりと合唱に寄り添っています。 こちらの方が、音楽としては格段の魅力が感じられます。特に「Benedictus」での深い情感は心に染みます。面白いのは、「Agnus Dei」の出だしがまるで「新世界」の第2楽章のコールアングレのソロのメロディそっくりなこと。そして、この曲のエンディングが、その同じ楽章の最初のコラールと、とてもよく似た雰囲気です。「新世界ミサ」というタイトルで売りだしたら、ヒットするかも。 CD Artwork © Deutschlandradio/roc berlin/Carus-Verlag |

||||||

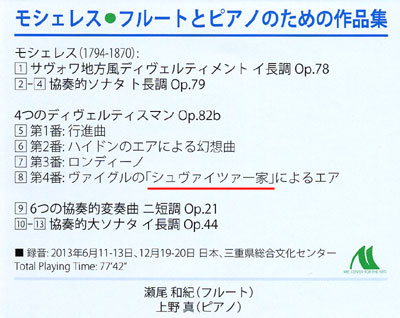

彼の作品は、彼の楽器であるピアノのためのものが圧倒的に多くなっていますが、フルートが加わった協奏曲や室内楽も少し残しています。そんな、フルートとピアノのための作品の大多数を収めたものが、このアルバムです。おそらく、これだけまとまってモシェレスのフルートのためのレパートリーを集めたCDは今までにはなかったのではないでしょうか。さすがはそういうものにかけてはお得意のNAXOSです。 ここでフルートを演奏しているのは、瀬尾和紀さん。瀬尾さんと言えば、デビュー・アルバムがやはりNAXOSからリリースされたホフマンのフルート協奏曲全集という、こちらもそれまでにはなかった珍しいレパートリーのアルバムでしたね。それは2000年ですから、ずいぶん昔のことになってしまいました。 このアルバムは、一昨年に三重県のホールで録音されたものです。ピアニストは上野真さんですし、エンジニアは日本人、そして瀬尾さんがプロデューサーも務めているので「純国産」なのですが、なぜか日本盤ではなく、いつものNaxosと同じアメリカ盤でした。もちろんライナーも英語のものしか読めません。まあ、世界の市場を目指したものなのでしょうから、それは仕方がありませんが、それを補う意味でつけられた「帯解説」ではまたまたこんな面白いことをやらかしているのですから、困ったものです。  その曲が入っている作品のタイトルが「ディヴェルティスマン」とあるように、ここにはただの「フルート・ソナタ」というシンプルなものは全くなく、「協奏的ソナタ」とか「協奏的変奏曲」といった大仰な名前が並んでいます。おそらく、モシェレスにとってはピアノがソロ楽器を「伴奏」するような形の「ソナタ」などは彼にとっては「その他」で、どんな曲でもピアノが堂々とソロ楽器と張りあうほどの存在感を主張しているものを作ってやろうという意気込みが常にあったのではないでしょうか。 それが単なる「憶測」ではないことは、ここで演奏されている全ての作品で、ピアノがどんな時にでも大活躍しているのを見れば明らかです。ほんと、このピアノは、隙あらばソロ楽器を食ってやろうという魂胆がミエミエ、常に最高の手技を繰り出して暴れまわっているのですからね。すごいのはOp.21の「6つの協奏的変奏曲」です。型どおりの変奏曲に違いはないのですが、終わり近くの変奏ではフルートの出番はなく、ピアノだけで華麗な演奏を聴かせるというのですからね。どこが「協奏的」なのでしょう。 そんな曲ばかりですから、つい耳はピアノの方に行ってしまいます。そうすると、ここでのピアニスト上野さんの、まさに水を得た魚のような生き生きとした演奏に心底ほれ込んでしまうことになります。それに比べると、フルートの瀬尾さんはなんとも精彩を欠いた演奏に終始しています。ここでは、かつての瀬尾さんには確かにあったはずの煌めくほどの輝きが全く感じられません。それが、常に低めで不安定なピッチと、振幅の大きなビブラートばかりが強調され、フルートの美しさが全く捕えられていない最悪の録音(小島幸雄)のせいだけであればいいのですが。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

ですから、今回の「オランダ人」の新譜も当然SACDだと思ってパッケージを開けてみたら、それは普通のCDだったのには本当に驚いてしまいました。録音のクレジットを見ると、そこからはPOLYHYMNIAの名前も消えています。さらに、録音スペックも「48kHz recording」とありますよ。今まではDSDか、PCMでも最低で88.2kHzでしたから、これではとてもSACDにはできないようなしょぼいスペックです(まあ、世の中には16/44.1の音源を平気でSACDにしているような図々しいレーベルもありますが)。 いったいRCOに何が起こったのかは知る由もありませんが、そのように録音の体制が変わって、出てきたものはただのCDなのに、それを扱っている日本の代理店キングインターナショナルがそれを「SACD」として売っていたのは、明らかな「偽装」だったことだけは間違いありません。その多方面に拡散されたたくさんのコメントの中には、ご丁寧にサラウンドのフォーマットまで入っているものもあったのですから、笑うほかはありません(今はもう直ってます)。というか、これで、こういうインフォは実物も見ないで作られていることがはからずも露呈されたことになります。まあでも、発送直後に非を認め、返品に応じるとの連絡があったので、許しましょう。 いきなりこんなことをやったから、というわけでもありませんが、常々このレーベルのブックレットの素っ気なさにはがっかりさせられていました。今回はコンサート形式での「オランダ人」ということで、いったいどんなステージ構成で演奏されているのかが非常に気になったのですが、ここには演奏家の写真以外には、なにもありませんでした。というのも、どうも音を聴いていると普通にステージの前にソリストが並んで歌っているのではないような感じがするのですね。幕開けのかじ取りの声は、えらくオフマイクですし、ゼンタのバラードではコーラスの間に足音が聴こえて定位が変わったりしていますからね。せっかく、オペラハウスでの上演ではなくコンサートホールでの録音なのですから、ソリストの声を普通に録音するのには何の障害もない環境のはずなのに、なぜこんなことが起こっているのか、なんてことも、「商品」を買ったものとしては知りたくなりませんか? そんな、様々な不条理さにもかかわらず、この演奏はとても魅力のあるものでした。まず、ネルソンスの音楽の運びが、とても軽やか。ベタベタしたところの全くない、この時代のワーグナーだったらこのぐらいがふさわしいのではないか、と思えるほどの風通しの良さがあります。そして、オランダ人役の、資料によればこの録音時には69歳だったというステンスヴォルトの信じられないほどコントロールのきいた歌い方は、まさに感動的です。全く力んでいないのに、ここで求められる「重さ」をしっかり表現しているのですからね。 ゼンタ役のカンペも、あくまで冷静な歌い方が光ります。さっきの「バラード」では思い切り遅いテンポで、ゆるぎない歌を聴かせてくれていました。また、かじ取りを歌っているラッセル・トーマスというアフリカ系の人は、この役にはもったいないほどの存在感を示しています。さらに、3つの放送合唱団のユニットである合唱の底光りのするような迫力は、音楽的にはこの作品の準主役はまさに合唱であることを教えてくれているようです。 CD Artwork © Koninklijk Concertgebouworkest |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |