|

|

|

|

![]()

無病白菜。 佐久間學

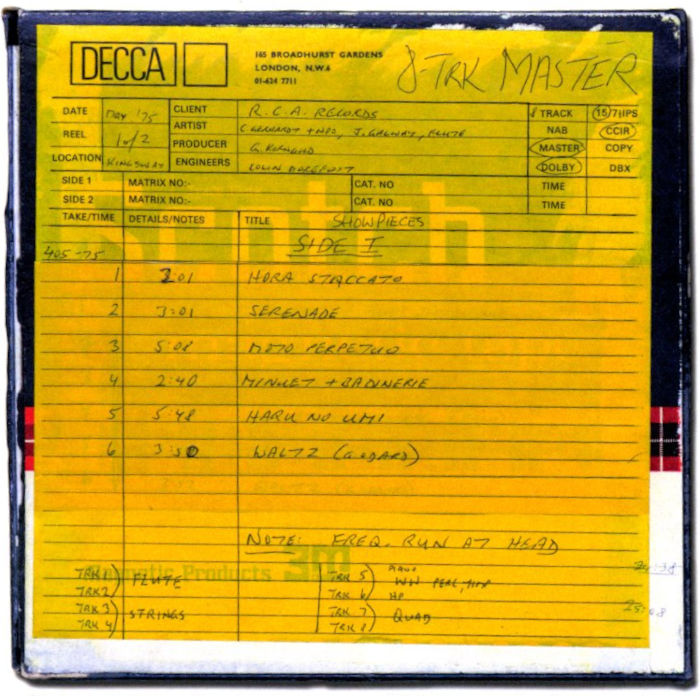

このレーベルがライセンス契約しているのは現在のSONYの音源で、かつての競争相手だったRCAも含まれています。ゴールウェイはベルリン・フィルを退団する2ヶ月前の1975年5月から、そのRCAの専属アーティストとしてアルバムを作り始めました。その頃はまさに「4チャンネル」の全盛期だったので、サラウンドの音源が残されていても不思議ではありません。ただ、ゴールウェイの場合は同じ時期のRCAの他のアーティストとは異なり、4チャンネルのLPは全くリリースされていません。ですから、ここではオリジナルのサラウンド・ミックスではなく、残された8トラックのマスターテープから、マイケル・ダットンが新たにミキシングを行っています。  そして、この写真からは、重要な事実が分かります。使われているテープの箱の上に、「DECCA」と印刷された紙が貼ってあって、様々なデータが記入されています。そこでは「CLIENT」として「R.C.A.Records」とあるのですよ。常々、この頃のゴールウェイのアルバムのエンジニアとして、このアルバムのコリン・モアフットや、もう1枚でのケネス・ウィルキンソンといったDECCAのエンジニアが参加していることが不思議でした。実はこの2つのレーベルは1950年代から提携関係にあって、たとえば1963年に録音したカラヤンの「カルメン」などはその産物なのですが、この頃もまだその関係は続いていたのですね。そして、当時のDECCAの4チャンネル・ステレオに対するスタンスは、必要な研究は行い、そのための録音も行うけれど、製品として出すことはない、というものでしたから、ここでも録音されたものには一番下のトラックリストのようにしっかり「Quad」のトラックがあるにもかかわらず、ミキシングはあくまで2トラックになっていた、ということなのでしょう。 ということで、これは世界で初めてリアル・サラウンドで聴けるようになったゴールウェイのアルバムたちです。一聴して、このSACDはこれまでのCDとは別物の音であることがわかります。まず、トラックダウンが新たに行われた結果、当然のことですがバランスが全然変わっていました。オーケストラの中のセクションのバランスが違うので、聴こえてくる楽器まで違っています。そして、ゴールウェイとオーケストラとのバランスも微妙に変わっていて、今回のSACDの方が、音量としてはフルートが少し小さめになっています。ただ、個人的にはこちらのバランスの方が、とても自然に感じられます。 なによりも素晴らしいことに、フルートも含めてそれぞれの楽器の音が、とてもクリアなものに変わっていました。これは、8トラックから直接デジタルでミキシングを行ったせいかでしょう。ビートルズなどもそうでしたが、アナログではダビングすれば確実に音は劣化しますからね。 常々、ゴールウェイは録音に関してはあまり恵まれていないな、と思っていたのですが、このSACDを聴いて、後のマイク・ロスの手になるものはそうであっても、少なくともこの時代のものに関してはそれは間違いだったことに気づかされました。もう2、3枚分は同じDECCAのエンジニアによる8トラックが残っているはずですから、それらもぜひSACD化してほしいものです。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

それらはオーケストラの作品でしたが、今回、グラハム・ロス指揮のケンブリッジ・クレア・カレッジ合唱団という、とても挑戦的なアルバムを作ってきたチームがアイスランドの作曲家だけによる合唱曲のアンソロジーを録音してくれました。 このジャケットでは、タイトルがアイスランドの国名の「Iceland」ではなく、IceとLandの間を半角開けて、「氷の国」となっています。バックの写真も氷に覆われた山々、なんか、それだけで、ここで歌われている作品たちのイメージが涌いてきそうですね。 オープニングで聴こえてきたのが、アイスランドを代表する現代作曲家で、先ほどのオーケストラ曲のアルバムでも登場していたアンナ・ソルヴァルドスドッティルが2016年にアメリカの合唱団からの委嘱で作った「Ad genua(膝について)」です。このタイトルは、ブクステフーデの有名な連作カンタータ「われらがイエスの四肢」からとられています。イエスが十字架上で体中を痛めつけられたことを悲しむという、体の7つの部分にちなんだ聖書からの言葉を集めて歌われるのが、その元ネタですが、ここではその中の2番目のタイトルを借用して、ミネルヴドッティルという人によって新たに英語で書かれたテキストが用いられました。 これは、合唱とソプラノ・ソロ、そして弦楽合奏も加わった編成ですが、まずはその弦楽合奏によるイントロが、これまで聴いてきたソルヴァルドスドッティルの作品のイメージを裏切らない、とてもインパクトのあるものでした。まずは、低弦のバルトーク・ピチカートによって、まるでイエスの体を鞭打つような残忍な響きを、聴くものの心に打ち込みます。そんな不気味な音楽をバックに、ソリストと合唱はまるでプレーン・チャントのような美しくも悲しいメロディを歌います。そのあとに広がるのが、リゲティの「ルクス・エレルナ」のようなクラスターの世界、最初から最後まで緊張感が強いられる厳しい音楽です。 ここでは、もう一人重要な作曲家が登場しています。それは、1963年生まれのシーグルズル・セーヴァルソンです。彼はこの合唱団とは深い関係にあって、まずは、彼らから委嘱された「マニフィカト」、そして、これが世界初録音となる「レクイエム」が演奏されています。これらはア・カペラの混声合唱で歌われています。いずれも、基本的には同じ音、あるいは同じ音型が常にバックで流れている「ドローン」という技法が頻繁に用いられていて、瞑想的な雰囲気が漂います。「レクイエム」のテキストは、「Dies irae」や「Offertorium」が省かれた短縮形で、さらに瞑想的なテイストが強まっています。なんでも、この作品は2008年に亡くなった作曲家の父親の思い出のために作られたのだそうですが、今回の録音と前後して、ロスとその合唱団は、コロナ禍による犠牲者を悼むために、世界中に向けてこの「レクイエム」をライブ配信したのだそうです。 もうひとつ、最後に演奏されている「Fljótavík(フリョウータヴィーク)」という、弦楽合奏だけで演奏されている曲は、アイスランドの「シガー・ロス」という体によさそうな名前(それは「シュガーレス」)のエセリアル・ロックのバンドが2008年に発表した曲を、ここで演奏している「ドミトリー・アンサンブル」のメンバーであるガイ・バトンが編曲したものです。タイトルは、アイスランドの北西部にあるフィヨルドの名前、ジャンルは異なっても、アイスランド人ならではの原風景がしっかり伝わってきます。 それ以外にも、古今のアイスランドの作曲家の短いア・カペラの曲が演奏されていますが、いずれも心が安らぐものばかりです。冒頭であれほど激しい音楽を作っていたソルヴァルドスドッティルでさえ、もっと穏やかなコラール風の曲を披露していましたね。 とても素晴らしい録音ですが、エンジニアはあのジョン・ラッターです。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

1回目はガーディナーたちがDGのARCHIVというサブレーベルで録音活動を行っていた頃、やがてこの大レーベルからは袂を分かって、自分たちのレーベル「SDG」を作り、そこで2回目の録音が行われました。そして今回は、その「SDG」という名前はどこにも見当たらず、なんとDGのロゴに彩られたジャケットでリリースされていました。 これをもって「DGに帰還」などという惹句が代理店のインフォに踊っていますが、それは正確ではありません。クレジットを見ると、制作は「The Monteverdi Choir and Orchestras Limited」、これは、以前は「Monteverdi Productions Ltd」という名称だったようですが、ガーディナーが主宰している1つの合唱団と2つのオーケストラ(もう1つは「オルケストル・レヴォリュショネール・エ・ロマンティーク」を統括し、「SDG」レーベルの制作に関わっている法人です。最近、困ったことにこのレーベル名の元になったバッハゆかりの言葉「Soli Deo Gloria」とは縁もゆかりもない「SDGs」というしょうもない言葉が世の中を席巻しています。 今回の「ヨハネ」が録音されたのは、2021年4月2日、この作品が本来演奏されるべき「聖金曜日」でした。会場は、ロンドンのオクスフォード大学の中の「シェルドニアン・シタター」という、17世紀に作られた劇場です。コロナ下ということで、無観客のライブ配信が行われ、その音声と映像がCDとBDのパッケージでリリースされています。BDにはBD-Aと映像の2つのコンテンツが収録され、それぞれハイレゾのステレオとサラウンドを選択できます。 無観客ということで、合唱団は客席の中に間隔を広くとって並んでいます。そして、その前のステージにオーケストラが配置されています。エヴァンゲリストとイエスは客席の左右の一段高くなったバルコニーで歌います。その他のソリストは、合唱団の中にいて、自分のソロの時だけ前に出てきます。面白いのは、後半でイエスとピラトの対話の場面で、イエスが客席のバルコニーからステージ脇のバルコニーに移動して、二人が対面して歌っていることです。この「劇場」という空間を存分に生かした演出ですね。 オーケストラは、ヴィオラ・ダモーレ(2挺)やヴィオラ・ダ・ガンバのような特別な楽器を使う時でも別のメンバーが加わるわけではなく、それぞれヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのメンバーが楽器をその場で持ち替えて演奏しています。 オーケストラの後ろ、エヴァンゲリストの前と、その対角線上で指揮者の脇にはそれぞれポジテーフ・オルガンがあるのですが、通奏低音担当の後者はこんなオルガンとチェンバロが合体したハイブリッドな楽器でした。  何しろドルビー・アトモス対応ということで、マイクはかなりたくさんセットされています。サラウンドの音場はそれらをミックスしたもののようで、必ずしも会場の配置を再現したものではありません。ですから、合唱は半円形に包み込むように広がっていますし、上の写真の35番のアリアのように、オブリガートのフルートとオーボエ・ダ・カッチャが指揮者の横で並んで演奏している場合でも、2つの楽器の音像は左右に遠く離れて聴こえてきます。 すべての演奏が終わると、合唱団から拍手が沸き起こる模様が映像では記録されています。これは、音声コンテンツではカットされています。 演奏は、基本的に2回目の録音のスタイルを踏襲しているようでした。使われている楽譜は一貫して新全集です。 CD & BD Artwork © The Monteverdi Choir and Orchestras Limited/Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

ところで、その「ブランデンブルク」というのは、一体何なのでしょうか。怪物でしょうか(それは「フランケンシュタイン」)。いや、本当は、これは地域、というか、領地のようなものの名称です。そこの「辺境伯」という地位にある偉い人、具体的にはクリスティアン・ルートヴィヒという貴族に向けての献呈文が表紙に記されているので、シュピッタはこのように命名したのだそうです。もちろん、ご存じのように、これはバッハがそのためにわざわざ作ったのではなく、それまでに出来ていたものに少し手を加えて、6曲をひとまとめにした曲集です。 この領地は、バッハの時代にはプロイセンの一部でした。現在ではドイツの首都ベルリンを取り囲むような形で「ブランデンブルク州」となっています。そういえば、ベルリンには「ブランデンブルク門」という観光名所がありましたね。 その、楽譜が献呈されたのが1721年3月24日なのだそうです。ですから、昨年、2021年は、それからちょうど300年というキリの良い年になっていました。そこで、2021年の6月に、バッハゆかりの地ケーテンにあるケーテン城の「鏡の間」というところで撮影されたのが、この映像です。アーティストは前から「ロ短調」などの録音で気になっていたヴァーツラフ・ルクスが指揮する「コレギウム1704」というチェコのアンサンブルです。ルクスという人は元はホルン奏者だったのだそうですが、ここではチェンバロを演奏しながら指揮を行っています。 こういう、映像重視の企画では、音だけはスタジオで録ってそれに合わせて撮影現場で演奏する、ということも多いのですが、ここではきちんとリアルタイムで録音も行っているようです。それぞれの楽器の前に、ショップスあたりのサブマイクがしっかり立っていますからね。ただ、メインマイクについては、スタンドのようなものは見当たりません。そこで、映像を隅々までチェックしてみると、シャンデリアから2本のマイクがぶら下がっているのを発見しました。   指揮のルクスは、とても軽快なテンポでサクサクと音楽を進めていきます。「5番」でのチェンバロ・ソロも、あまり力まずにさらっと演奏しているようでした。 ソリストたちも名人ぞろい、ホルンやトランペットの超絶技巧には舌を巻きます。クイケンやハーツェルツェットに師事したというトラヴェルソのジュリー・ブラナーは、リコーダーも演奏していましたね。 メンバーがとても明るい表情で、時にはお互いに顔を見合わせて笑みを浮かべる、といった光景がとても印象的でした。かつて、アーノンクールがやはりこれらの曲の映像を作っていましたが、その時のメンバーのこわばった表情とは正反対、それがあの頃のピリオド・シーンだったのでしょうね。まさに隔世の感があります。 CD Artwork © Accentus Music |

||||||

最初の作曲家は、アンナ・ソルヴァルドスドッティルです。「アンナ」というファーストネームですから女性だと分かりますが、それ以外にもラストネームの最後に「ドッティル」という言葉が付いていれば女性だ、というのがアイスランド人のお約束であることはご存知でしょう。ドメインみたいですね(それは「ドットコム」)。英語の「daughter」に当たる言葉で、「〜の娘」という意味で、「〜」には父親のファーストネームが入る、という法則でしたね。もちろん、男性の場合はそれは「〜son」、つまり「息子」になります。 彼女の「Metacosmos」という作品は、まるで「ツァラ」の冒頭のような超低音のロングトーンで始まります。それはまさに太古の天地創造の光景を描写しているように思えます。その後に続くのは、ほとんどリゲティかという激しいクラスターの応酬です。やがて、音楽が沈静化して現れるのは明るいハーモニーと、メロディらしきものの断片です。それに呼応して、弦楽器がとてもロマンティックなフレーズを歌い上げます。 もちろん、そんな平和な世界(宇宙?)が長く続くわけはなく、まるで暴君(=プーチン)のような荒々しい打楽器のリズムの登場、その後は平穏な変ロ長調の和音が出現したかと思うと、混沌とした荒野が現れたりと、不安定な情景が続きます。 しかし、最後には、人類の未来に夢を託すかのように、まるでマーラーかと思えるようなロマンティックなメロディが登場します。 2曲目は、前回も登場したヘイクル・トウマソンの「ピアノ協奏曲第2番」です。前回はかなりアグレッシブな作品でしたが、今回はガラリとイメージが変わって、とても穏やかで繊細な音楽です。まずはピアノがミニマル風のビートに乗って何やら民謡風のモティーフを演奏して、それに木管楽器が応えるという穏やかなシーンがしばらく続きます。レコーディングの写真を見ると、ピアニストはオーケストラの真ん中に置かれたピアノの前に指揮者を向いて座っていて、そのすぐ左右には木管セクションがいますから、その間のコンタクトはとても緊密です。ミニマルのパターンは時折変化を遂げ、やがてポリリズムとして盛り上がってきます。しかし、決して大音響で迫ることはなく、そこにあるのはあくまで繊細な世界です。 3曲目は。1980年生まれというこの中では最も若いマリア・フルド・マルカン・シグフスドッティルの「Oceans」です。これは、まずとても爽やかな夜明けの風景から始まります。その音色はあくまで透明、そんな中をフルートのソロが流れるさまは、まるでドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」の世界です。朝ですけど。そんな中で時折聴こえてくるグリッサンドは、ちょっとしたいたずらっぽさを演出しています。それはゆったりと盛り上がりを見せますが、やがて元の静けさが戻ってきます。アイスランドの極寒の中での光が感じられる作品です。 最後は、パール・ラグナル・パールソンの「Quake」という、火山国アイスランドの一面を現したタイトルの作品です。ここでは、チェロのソロがフィーチャーされています。オープニングこそ神秘的ですが、そこにまるでゾンビのような不気味さでチェロのソロが入ってきます。やがて、火山の噴火の前触れのような、クセナキスを思い起こされる音塊が現れますが、最後は静かに遠くへ去っていく風景が広がります。聴こえるか聴こえないかという超ピアニシモのソロが、イ長調のハーモニクスをかすかに漂わせて、アルバム全体に余韻を残します。 ここでも、BD-Aの超高音質とナチュラルなサラウンド感にどっぷり漬かることができました。 CD & BD Artwork © Sono Luminus, LLC. |

||||||

という、二通りの意味があるんですって。さらに、ネット上では2つ目のコンピュータ用語の方が圧倒的に幅を利かしていますよ。これは由々しき事態です。もちろん、先にあったのは音楽用語の方なのですが、ここまで広がってしまうとまさに「悪貨が良貨を駆逐する」状態になってしまって、それこそ「プーチン病」のように、正しくないものの方が大手を振って通用することになってしまいますね。いや、もはやすでにそうなっているのでは。 さらに、音楽用語の方でも、「オーケストレーション=管弦楽法」ですって? うーん、これは逆に、大昔の定義を後生大事に受け継いで、新しい情報を取り入れることを怠った融通の利かない愚かさが感じられてしまいます。ストレスのもとですね(それは「フラストレーション」)。 つまり、このアルバム・タイトル「Debussy Orchestrated」は、別に学問的にドビュッシーの曲を管弦楽で表現したものでは全然なくて、単に、ピアノ曲をオーケストラのために編曲したものだ、というぐらいの意味になっているのですからね。 オーケストレーションを行う人は、「オーケストレーター」と呼ばれます。かつてのオーケストラのための音楽は、ほぼ例外なく作曲家自身がこのオーケストレーターも兼用していたものですが(というか、そもそも「オーケストレーター」という概念は存在していませんでした)近年は、特に映画やミュージカルの世界では「作曲家」と「オーケストレーター」の分業化が進んでいます。つまり、「ジュラシック・パーク」や「ウェストサイド・ストーリー」のスコアは、ジョン・ウィリアムズやレナード・バーンスタインが作ったものではないのです。「ウェストサイド・ストーリー」の場合は、それをクラシックのコンサート用に作り直した「シンフォニック・ダンス」という組曲も、スコアはミュージカルと同じシド・ラミンとアーウィン・コスタルというオーケストレーターによって作られています。 このアルバムでは、そんなドビュッシー以外の「オーケストレーター」によってピアノ曲からオーケストラ曲に編曲された3つの作品が演奏されています。それは、アンリ・ビュッセルの編曲による「小組曲」と、アンデレ・カプレによって編曲された「おもちゃ箱」と「子供の領分」です。「小組曲」はよく演奏されますが、あとの2曲はなかなかこのオーケストラ版を聴く機会はないのではないでしょうか。 「子供の領分」はピアノ曲としてはとても有名ですね。それをオーケストラで演奏するのは、かなり大変です。1曲目などは、アマチュアにはちょっと無理でしょうね。 「おもちゃ箱」は、ドビュッシーの娘のために、イラストレーターのアンドレ・エレとの共同作業によって作られた、人形のためのバレエ音楽です。これは、エレが最初にこの物語の挿絵を描いてそれに合わせた台本も書き、それにドビュッシーが曲をつけています。そのピアノ版の初版の楽譜には、その挿絵もそのまま掲載されています。このジャケットに使われているのがそのうちの1枚、全体はIMSLPでも公開されていますから、ぜひご覧になってみてください。その中では、3人のメインキャスト(少女、プルチネッラ、兵士)の人形を現すテーマの楽譜も書き込まれています。あまりドビュッシーらしくはない、とても分かりやすい音楽ですね。 演奏は、そつのないもの、ただ、ソロ・フルートのセンスがいまいちなので、あまり楽しめません。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

外国でも、苗字(ラストネーム)で「N」の後に母音がないというのは、ほとんど見かけることはありませんね。知る限り、「ユッスー・ンドゥール」というミュージシャンの名前しか思い当たりません。この方はセネガルの出身ですが、アフリカ系にはおそらくこういう名前は結構あるのではないでしょうか。 その一例が、今回のソプラノ、「シリール・ンジキ」さんです。写真で分かるように、アフリカ系の方ですね。生まれ育ちはフランスで、小さいころから音楽は大好き、10歳の時からピアノを学んでいました。歌を歌うこともずっと好きで、17歳の時に正式に声楽を学び始めます。パリのコンセルヴァトワールを卒業後は、2017年に、指揮者のデイヴィッド・スターンが主催するオペラ・アンサンブルに加わり、2018年にはボルドー国立歌劇場でリヒャルト・シュトラウスの「エレクトラ」の第4の侍女や、モーツァルトの「イドメネオ」のエレットラ、翌年にはやはりボルドーでワーグナーの「ワルキューレ」のオルトリンデといった脇役でオペラにも出演するようになりました。 そして、2020年に録音されたのが、このデビューアルバムです。そこで共演しているのが、フランス人と日本人とのハーフ、オノ・カオリさんです。彼女は2017年にやはりパリのコンセルヴァトワールを卒業し、ヨーロッパと日本の両方でソリスト、伴奏者、あるいは室内楽のメンバーとして活躍しています。彼女は、特に現代音楽を好んでいるようで、バルトークやストラヴィンスキーのピアノ協奏曲なども演奏しています。 さらに、彼女は作曲家としても活躍、多くの作品が世に出ています。その中には、小野小町の和歌をテキストにした「Cinq wakas(5つの和歌)」という、ソプラノとピアノのための作品もあります。彼女の公式ウェブサイトでちょっと聴いてみたのですが、かなりヘビーな作品でした。ただ、その中にピアノの内部奏法を上手に使って、「お琴」のような感じを出しているところもありましたね。 そんな二人が作ったアルバムのタイトルは、「永遠のミューズ」、それは、女性に関わる歌曲が歌われているというのが表向きのコンセプトなのでしょうが、もしかしたら、自分たちを「ミューズ」になぞらえて、新鮮な音楽を聴いてもらおうという意気込みまでもが含まれているのかもしれませんね。 曲目はラフマニノフ、ラヴェル、デュパルク、ワーグナー、ショーソン、R.シュトラウス、そして現代作曲家のジェイク・ヘギー(1961年生まれ)と多岐にわたります。 まず注目すべきは、ンジキの声の質です。声域はソプラノですが、その音色はかなり太めで、中低音でもかなり豊かな響きがあります。まだまだ粗っぽいところもありますが、これは確かな「原石」なのではないか、という気がします。これからさらに磨きがかかれば、あのジェシー・ノーマンにも匹敵するほどの大歌手に成長するのではないか、とさえ感じられます。 まず、1曲目、ラフマニノフの「春の洪水」では、そんな彼女のパワーをストレートに味わうことができます。その強靭な声には、思わず圧倒されてしまいます。 それが、2曲目の同じラフマニノフの「リラの花」になると、今度はもっとソフトで温かい情感が伝わってくる歌い方に変わります。この表現力の幅広さは、まさに彼女の武器になることでしょう。 ですから、この2人にフルートとチェロが加わったラヴェルの「マダガスカル島民の歌」でも、存分にその起伏に富んだ曲調を堪能できます。ただ、ちょっとだけ気になったのが、彼女のフランス語のディクションです。なんか、フランス語特有のとろけるような味がちょっと薄いんですね。 同じことが、ワーグナーやシュトラウスでのドイツ語にも感じられてしまいます。このあたりは彼女の課題になるのでしょうか。ただ、最後に英語で歌われたヘギーの軽快な曲は文句なしの楽しさでした。 CD Artwork © MIRARE |

||||||

パリとライプツィヒの音大を卒業後、2015年に「Neue Stimmen」というドイツの国際声楽コンクールで1位を獲得してブレイクしました。 それからはとんとん拍子、オペラでは、エクサン・プロヴァンス音楽祭、パリのオペラ座、チューリッヒのオペラハウスなどに出演し、2019年にはコヴェントガーデンそして2020年にはザルツブルク音楽祭にも登場します。 コンサートのフィールドでも、サイモン・ラトルのお眼鏡にかない、2017年にはベルリン・フィルとの「天地創造」(ハイドン)、2020年にはロンドン交響楽団との「オリーブ山上のキリスト」(ベートーヴェン)などのソリストに抜擢されています。 レコーディングでは、これまでに、オペラ・アリア集(2018年)と、リート集(2020年)の2枚のソロ・アルバムを、このERATOレーベルからリリースしていますから、今回のサード・アルバムまで、きっちり2年ごとのサイクルが続いていることになりますね。 このアルバムで彼女は、とても挑戦的なアプローチを試みています。そのコンセプトは、タイトルで「Mozart」の「z」の文字を数字の「3」に変えて、その前の「o」の文字の上に「×(掛ける)」を乗せていることでもわかるとおり、「3倍楽しめるモーツァルト」なのでしょう。 具体的には、まずモーツァルトの3つの「ダ・ポンテ・オペラ」の中で、それぞれに登場する3人のロールのアリアを歌う、ということ、そして、3つの「オペラ・セリア」からのアリアを1曲ずつ歌う、ということです。 もちろん、メインは「フィガロの結婚」、「コジ・ファン・トゥッテ」、「ドン・ジョヴァンニ」という、ロレンツォ・ダ・ポンテによって書かれた台本による3つのオペラ・ブッファからのアリアです。いずれも、都合よく3人のソプラノが主役級でキャスティングされています。その3人を、彼女が一人で演じ分ける、というものすごいことをやろうとしているのですね。 実際、彼女のようなソプラノ・リリコの場合、モーツァルトだと「魔笛」の夜の女王はさすがに無理ですが、この3つのオペラでしたら上演ごとに別の役を歌うことができるように準備をしているものです。ただ、今回のように、それを同じアルバムで行う、となると、俄然ハードルは上がります。なんたって、実際のオペラでは相手の歌手は全くの別人ですからおのずと声そのものが違います。ですから、見ている人は容易にその違いを認識できるものですが、それでも録音で聴いたときに、例えば「コジ」などでは、フィオルディリージとドラベッラはそもそもの設定がよく似ていますから(だから入れ替わることができる)、たまに、今歌っているのはどっちだったっけ、となることもありますからね。 今回は、まさにそのようなことが起こってしまいました。その二人のロールによるアリアを続けて聴いてみると、そこからはこのドライジグという歌手の姿しか伝わってこないのですね。さらに、「コジ」では、その二人のほかに全く別のキャラのデスピーナというソプラノのロールもいるのですが、それも、確かに「小間使い」らしく聴こえるような小細工ばかりが耳について、なんともわざとらしいのですよ。 彼女の声は、高音ではとても伸びのある、素晴らしい響きが味わえます。ただ、中音や低音にはそれに見合うだけの魅力がありません。低音などはスカスカですから、普通のソプラノではかなり難しいフィオルディリージのアリアの低音などは、悲惨でした。 それよりも気になったのは、彼女のリズム感の悪さです。そのどんくさいノリからは、モーツァルトのアリアが持つ軽快感は、全く伝わってきませんでした。人気と実績を過大評価して挑んだこのプロジェクトは、どうやら身の程知らずだけが露呈して終わったようです。 CD Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

この人は、オーストラリア出身の鍵盤楽器奏者で、最近めきめきとアーリー・ミュージック界で頭角を現しています。しかし、このアー写を見ると、つるっ禿げ、ずいぶん年を食ってからのデビューだな、と思ってしまいますね。  若いころはどっぷりジャズにはまっていたロマニウクですが、やがてニューヨークのマンハッタン音楽院でクラシックのピアノを学び、さらにアーリー・ミュージックの本場オランダでも研鑽を積みます。卒業後は、即興演奏や環境音楽、電子音楽などの分野でも活躍するようになります。 なんのことはない、彼は、まさに時代もジャンルも超えたところで音楽を楽しんでいるのですね。ですから、このファーストアルバムで、チェンバロ、フォルテピアノ、モダン・ピアノ(ファツィオリ)のほかに、「フェンダー・ローズ」が使われていても、何の不思議もありません。  このアルバムでは、中世から現代、さらに自身の即興演奏など、幅広いスパンの曲が取り上げられているのですが、それらを統一するものは、「低音のドローンとペダル・トーン」なのだそうです。彼によれば、ここでは演奏されていませんが、ビートルズの「ブラックバード」(マッカートニー)なども、中音の「ソ」がずっと聴こえているので、この範疇に入るのだそうですね(オリジナルを聴いてみたら、確かにそうでした)。アルバムタイトルとなっている「鐘」というウィリアム・バードの曲も、その鐘の音の「ド・レ」という「ドローン」が、終始聴こえてきます。  最もインパクトがあったのは、ジョージ・クラムの「マクロコスモス」第2集の4曲目「Twin Suns」です。これは、ピアノの内部奏法が「ドローン」になっているようですが、そこできちんとしたメロディが聴こえくるのが不思議でした。そうしたら、たまたま2021年にほぼ同じプログラムで行われたライブ映像が見つかったので見てみたら、鍵盤を押してダンパーを必要な音だけ上げておいて、そのあたりの弦をはじいていたのですね。 その映像では、バッハの「イギリス組曲」第2番の1曲目をやはりフェンダー・ローズで弾いていたのですが、CDではちょっと堅かった演奏が、このライブではノリノリでスウィングしていましたね。それは、まるでジャック・ルーシエの「プレイ・バッハ」のようでした。 CDの録音は、TRITONUSのペーター・レンガーが担当、素晴らしい音が聴けます。まずはチェンバロの音が素敵ですし、ファツィオリは、美しい音色とともに、ペダルの使い方まではっきり分かります。フォルテピアノで「モデラート」を使ったときの音色の変化も歴然としています。フェンダー・ローズは楽器でリバーブを付けていたのでしょうね。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

著者の経歴を見ると、肩書は医学博士だそうですが、専門は「音楽の神経科学と計算論」なのだそうです。「神経科学」はともかく、「計算論」つまり「数学」と「音楽」というタームが一緒に出てくることで思い起こされるのは、ヤニス・クセナキスです。もしや、と思って本文を読み進んでいくと、筆者は、このクセナキスの「ヘルマ」というピアノ曲を初演直後の高橋悠治の「生演奏」で聴いたことから、「脳科学に基づく新しい音楽を創ろう」と思い立ったのだそうです(本書の文脈からは、そのようにしか読めません)。個人的には、この作曲家のこの曲を、やはり高橋悠治の生演奏を通して知ったために「現代音楽」に目覚めたものとしては、なんか「同志」のような親近感がわいてしまいます。 ただ、筆者の生年が1986年と紹介されているのを見ると、どうしてそんなことが出来たのか、と思ってしまいます。筆者が生まれる前から、すでに悠治はクセナキスから「水牛楽団」などの活動にシフトしていましたからね。聴いたとしても、それは生演奏が録画された過去の映像かなにかを通してなのでしょうね。そもそも、「クセナキスの弟子の高橋悠治」と言った時点で、アウトでしょう。「同志」などと言ったのは撤回します。 筆者自身の語るところによると、彼は「幼少時代からクラシック和声の教本を片手に…青春時代のほとんどを音楽理論や作曲の勉強に費やしてきた」のだそうです。確かに、ここではそんな「勉強」の跡がいたるところで登場して、音楽と脳科学との関係についてのイメージを音楽の側から考えるには不足のない場が用意されていました。 ところが、そんな中で和声に関する説明が始まった時に、いきなり「コード進行」という言葉が出てきたのです。普通、「クラシック和声」を勉強した人は、あまりこの言葉は使いたがらないものです。しかも、そこで、「ハ長調(C major)のサブドミナントは、2の和音によるDマイナーセブン(Dm7)だ」と言っているのですよ。ですから、「II ― V ― I(Dm7/G7/C)という和音進行が頻繁に用いられる」ということになるのだそうです。確かに、筆者が参考文献として挙げている「和声 理論と実習I」(執筆責任:島岡譲)では「サブドミナントとしてはIIとIVのいずれを用いてもよい」とありますが、「頻繁に用いられる」のはクラシックの場合は「VI ― V ― I(F/G7/C)」の方が圧倒的に多いはずですよ。 もちろん、Dm7の構成音は「レ・ファ・ラ・ド)、Fは「ファ・ラ・ド」ですから、ちょっと気の利いたポップスの世界では、あまりにあけっぴろげな「F」の代わりにちょっと愁いを帯びた「Dm7」をサブドミナントとして使うことが多くはなっています。ただ、ポップスの原点であるロックンロールで基本となっている「ブルース・コード」というコード進行では、この4の和音しか使われませんからね。 もう一つ、とても些細なことなのですが、155ページに掲載されているこのイラストには、我慢が出来ません。  いやしくも、脳科学を武器にして音楽を語ろうという人が、こんなへんてこなイラストの掲載を許すなんて、ありえませんね。もしかしたら、筆者はグランドピアノという楽器を実際に見たことがないのかもしれませんね。 と、このぐらい著者への不信感を募らせる部分が多いと、肝心の「脳科学」の部分までがなんともうさん臭く感じられてしまいます。というか、正直、ほとんど理解できません。音楽に対する何か新しい情報を得たいと思って読み始めると、間違いなく失望することだけは保証します。 Book Artwork © Asahi Shimbun Publications Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |