|

|

|

|

![]()

未来へのテイクアウト。

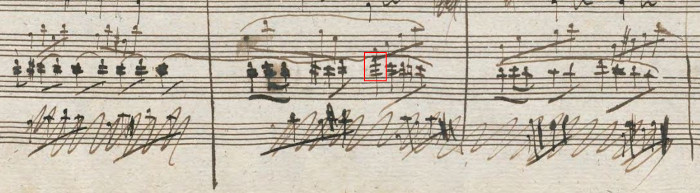

最近では、ベートーヴェンまでもピリオド一辺倒になってきて、かつては新鮮に思えたものが、逆にうざったく感じられるようにもなってきました。この新しいアルバムも、同じシリーズで「合唱幻想曲」のカップリングだった「第9」が、本当につまらない演奏でがっかりしたことがありましたからね。ただ、メイン(笑)の合唱幻想曲は、ピアノ、というかフォルテピアノがとても印象的でした。 今回のピアノ協奏曲集も、ベズイデンホウトのフォルテピアノの存在感は、とても聴きごたえがありました。最初に聴こえてくるのは「3番」ですが、縦横無尽の即興的なフレーズがいともさりげなく入っているのは、まさにピリオドならではの醍醐味ですね。 そして、曲は「1番」に変わります。第1楽章はやはり軽快なテンポ、この楽章は、ピアノが出てくる前のオーケストラのイントロがとても長いのが特徴ですね。そして、そのピアノ、ここではフォルテピアノが最初に奏でるフレーズが、「大きな古時計」そっくりのメロディというのが、たまりません。 と、しばらくして新しいテーマが始まったころ、ピアノのメロディが聴きなれたものとはちょっと違っていたので、びっくりしてしまいました。   協奏曲の場合はどうなのかなと思って、この部分を可能な限りの録音で聴いてみたところ、すでに1996年にはロバート・レヴィンがガーディナーの指揮でDGに録音したものが、ここをナチュラルで演奏していました。さらに、2002年には、モダン楽器の演奏家であるピエール=ローラン・エマールまでもが、アーノンクールとの演奏で、やはりナチュラルを取り入れています。 とは言っても、現時点でナチュラル派は今回のものを含めても6件しか見つかりませんでした。ほかの膨大な録音は、やはり今まで通りの「シャープ派」です。もちろん、そこでは「自筆譜が果たして正しいのか」という素朴な疑問もわいてきます。つい、シャープを書き忘れた、ということだってあり得ます。有名な「第9」の終楽章でのホルンの規則性の全くないホルンのリズムだって、単なる「タイ」の書き間違いだという可能性も捨てきれませんたい(九州弁)。 これから先、この「ナチュラル論争」は、どのようになっていくのでしょうか。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

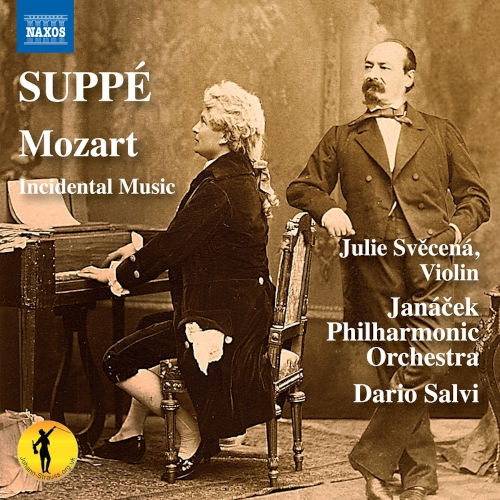

ですから、その曲を作ったフランツ・フォン・スッペという作曲家も、最近ではあまり表舞台には登場しないようになっているのではないでしょうか。彼が、あのヨハン・シュトラウス二世たちとともに、ウィーンでのオペレッタの黄金時代を築いていたことなど、もはや誰も覚えてはいないのかもしれませんね。 そんなスッペの「モーツァルト」という、これはオペレッタではなく、劇音楽をほぼ完全な形でおそらく世界で初めて録音したCDが登場しました。これは、1854年に、レオンハルト・ヴォールムースという人が作った4幕の劇がアン・デア・ウィーン劇場で上演されたときのBGMとして作られたものです。 この劇は、例えば映画化もされてとても有名になったピーター・シェーファーの「アマデウス」同様、モーツァルトの生涯のある部分を取り出して、登場人物だけは実名で登場するものの、そのストーリーは史実とは大幅に異なるご都合的なものになっています。 まずは、それを録音するにあたって用意された、このジャケット写真に注目です。    この合成を行ったのが、ここで指揮をしているダリオ・サルヴィだというのですから、笑えます。彼は、指揮者であると同時に、このような珍しい作品を積極的に復元している音楽学者でもあるのですが、こんなお茶目な一面もあったのですね。 まずは、序曲が演奏されます。これは10分ほどかかるかなり長尺な曲ですが、それはモーツァルトのオペラの中からのメロディを抜き出して再構築した「ポプリ」ともいえるような作品です。よく知っているメロディが次々と現れるのはいいのですが、そのオーケストレーションからは、オリジナルの軽快さが見事に消え失せて、なんとも重たいサウンドに支配されているのが、ちょっと気になります。それが、スッペの持ち味なのでしょうが。 別のシーンでは、スッペのオリジナルの作品も演奏されていますが、そのテイストはモーツァルトとはまるで水と油、という気がします。 「コンチェルティーノ」というタイトルのナンバーでは、ヴァイオリンのソリストが登場してやはりモーツァルトのメロディを甘〜く歌い上げています。 後半になると、そんなモーツァルトが何かネガティヴな感じに扱われて、ほとんどコラージュのような混沌とした音楽になるのに、ちょっとハッとさせられます。いったい、舞台ではどんなことが行われていたのでしょう。 さらに、最後には「レクイエム」の登場です。ここでは、依頼主のヴァルゼック伯爵も出演しているようですね。「Tuba mirum」と「Lacrimosa」のテーマが、執拗に繰り返されます。この劇ではモーツァルトは「レクイエム」を完成させると同時に死んでしまうという設定のようですから、その「Lacrimosa」はジュスマイヤーによって「完成」された形で現れます。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

彼女が演奏しているのが、カール・コーンというアメリカの作曲家のフルートのための作品です。1926年にウィーンで生まれたコーンは、小さい時からピアノを勉強していましたが、13歳の時にアメリカに移住します。そこでもニューヨーク音楽大学でピアノの勉強をつづけ、さらにハーバード大学ではウォルター・ピストンなどに作曲を学びます。その後、カリフォルニア州のポモナ・カレッジの教授として40年間教鞭をとりました。 彼は、奥さんのマーガレット・コーンとともにピアノ・デュオを結成し、主に20世紀の作品に限定された、例えばドビュッシー、バルトーク、ベリオ、ストラヴィンスキー、メシアン、リゲティ、ライヒ、ブーレーズといったビッグ・ネームのレパートリーでアメリカとヨーロッパで活躍します。作曲家としても、通常のコンサートで演奏されるすべてのジャンルでの作品があるのだそうです。 ルディッチは、1992年にポモナ・カレッジにフルート教師として赴任した時に、コーンと出会っています。そして、その翌年に、コーンは、彼女のために「Ternaries(3つから成るもの)という、フルートとピアノのための曲を作りました。それは、ルディッチのフルートと、コーン自身のピアノによって、1996年にポモナ・カレッジの中にあるコンサートホールで録音されました。それから四半世紀後の2021年に、彼女はこの同じホールで、コーンの残りの作品をすべて録音し、演奏時間が2時間を超えるこのダブルアルバムを完成させたのでした。 ここで聴くことのできる彼の作品の最初のものは、1958年、まだハーバード時代の習作とも言える「Three Pieces for flute and piano」です。まさに、その時代の最先端の作曲技法が反映されている作品ですが、フルートを演奏する人にとってはしっかり「演奏する喜び」が感じられるものになっているのではないでしょうか。その後、彼の作風は、この時代の作曲家たちの宿命とも言える変遷をたどることになったのでしょうが、そのどのポイントでも、この、演奏者に対する温かい視点はしっかり感じることができます。 1972年に作られた「Romanza for flute and piano」という作品などは、高校生でフルートを勉強していた彼の娘のために作られています。それはとても豊かなメロディを持った曲で、コーン自身のピアノで、娘との合奏を楽しんでいたのだそうです。 1982年の「Cantilena for flute and organ」という作品は、1952年から1990年までの長期間、ボストン交響楽団の首席フルート奏者を務めていたドリオ・アンソニー・ドワイヤーのために作られました。豊かな音色のオルガンによるシンプルなハーモニーのなかで、やはりシンプルなメロディが歌われます。 最も興味深く聴いたのは、「Paronyms(同類語) for flutes and piano」という1974年の4つの曲から成る作品です。フルートが複数形になっていることでも分かりますが、ここでは、それぞれの曲がアルトフルート、ピッコロ、バスフルート、そして普通のフルートという、「同族楽器」で演奏されています。それぞれの楽器の特徴を的確にとらえた曲で、中でも最も珍しいバスフルートでは、伴奏のピアノもプリペアされて、珍しい音を楽しめます。 CD Artwork © Bridge Records, Inc. |

||||||

ですから、これは8曲目の交響曲ということになります。これで、番号が付いている交響曲でまだ録音されていないのは「1番」だけとなりました。もちろん、彼らはそれ以外の「ヌルテ」や「ヘ短調」も録音してくれることでしょう。 今回の「4番」では、様々な改訂稿が存在していますから、どれを使っているかが注目されます。そして、実際に彼らが選んだのは、なんと「第3稿」でした。これがどのようなものなのか、ちょっとおさらいしてみましょうか。 そもそもブルックナーが交響曲第4番を完成させたのは1874年の11月のことでした。この版が1874年の「第1稿」と呼ばれるものです。しかし、彼はこの出来に満足出来ず、改訂を施し始めます。そして、1878年9月までには1、2、4楽章を改訂し、11月には第3楽章を全く新しく作曲し直しました。さらに第4楽章だけは何度も大幅な手直しを行って、1880年6月に改訂を終わらせます。これが1878/80年の「第2稿」で、ブルックナーはこれを決定稿として 発表したいと考えていました。 ところが、これはハンス・リヒターの指揮による初演こそ成功したものの、弟子のフェリックス・モットルが指揮をした再演は大変な不評に終わってしまったのです。 そこでブルックナーは、出版に際しては弟子のフェルディナント・レーヴェの手も借りて、第3楽章と第4楽章の一部をカットし、さらに全体のオーケストレーションもワーグナー風の響きに改変したものを1888年に完成させ、翌年9月にウィーンのアルベルト・J・グートマン社から出版しました。これが「第3稿」です。クナッパーツブッシュやフルトヴェングラーが残した歴史的録音には、この楽譜が使われています。しかし、これには、弟子たちによって改竄されたものだ、という評価が、長い間付きまとうことになりました。 1929年にはウィーンに国際ブルックナー協会が設立され、ロベルト・ハースの手によって次々と原典版が出版されるようになります。これが第1次批判全集版、いわゆるハース版と呼ばれるものです。交響曲第4番のハース版は1936年に刊行されました。 さらに、戦後には、ハースのあとを継いだ形のレオポルド・ノヴァーク(ノーヴァク)により、新しい研究結果を取り入れた第2次批判全集版、いわゆるノヴァーク(ノーヴァク)版が刊行され、交響曲第4番も1953年に出版されました。ハース版、ノヴァーク版とも、もとになったのは1878/80年の第2稿です。 ノヴァークの仕事は、一通り全交響曲の校訂を終えたあと、さらに異稿にもおよびました。その結果1975年には1874年の第1稿も出版されます。さらに、ノヴァークの没後、ベンジャミン・コーストヴェットによって、第3稿は改竄ではなく、しっかりブルックナーの意思が反映されているという主張がなされ、それに基づいた楽譜が、やはり国際ブルックナー協会によって2004年に出版されました。 この楽譜(コーストヴェット版)によって最初に録音を行ったのは、日本人の内藤彰さんでした。その後、オスモ・ヴァンスカ、ヤクブ・フルシャのCD、フランツ・ウェルザー=メストの映像が続き、そこに今回のバロー盤が加わった、ということになります。 これは、ザンクト・フローリアンの豊かな残響に包まれて、なかなか素敵なサウンドとなっています。第1稿と第2稿では、木管楽器は2本ずつですが、第3稿ではフルートパートが、後半の楽章だけ3本必要になっています。時にはピッコロも使われます。このSACDのプロモーション映像を見てみたら、最初から3本で演奏していましたね(ウェルザー=メストの映像では倍管)。 SACD Artwork © Gramola |

||||||

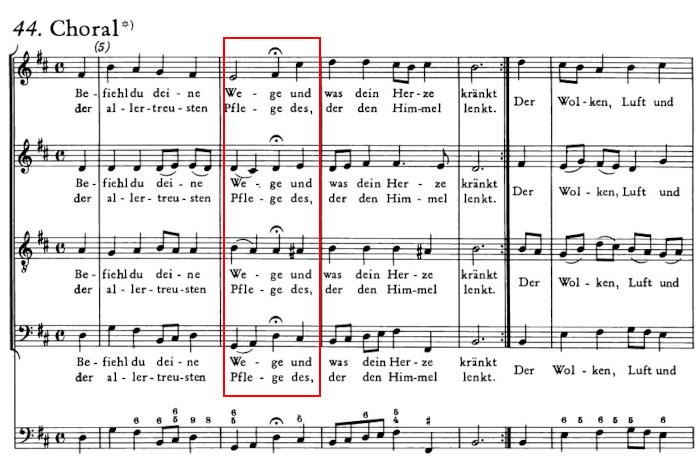

さらに、ブックレットを見ると、曲順のところに、楽譜には記載されていない「場面」のコメントがつけられています。それは、第1部だと「導入」、「受難への準備」、「庭での場面」、第2部では「導入」、「大祭司の場面」、「ピラトの場面」、「十字架の場面」、「埋葬」、「エピローグ」といった具合です。もちろん、これはあくまでピションの考えた区分設定なのでしょう。確かに、「受難曲」というのは、聖書の福音書をテキストにして進行する「物語」なのですから、このような設定は聴くものにとっては役に立ちます。同時に、それはピションがそれぞれの「場面」をどのようにとらえているか、ということが端的に表れていて、その音楽が目指しているものがおのずと聴くものにも直接的に伝わってくる助けとなることでしょう。 確かに、この演奏は、どこをとっても「ドラマ」にあふれています。まずは、プレガルディエンのキャスティングが、見事に成功していて、彼のレシタティーヴォを聴くだけで、言葉はわからなくてもその情景が目に浮かんできます。この人は、これまでにほかの指揮者での演奏をたびたび聴いていましたが、これほどまでに説得力のある歌い方を聴いたのは、これが初めてのような気がします。彼は現時点でのエヴァンゲリストとしては最高のランクに位置しているのではないでしょうか。 ピションが「マタイ」でとったテンポはかなり速めですが、その中ではまさにミクロのレベルで様々な「ドラマ」を演出していることがわかります。それは、もしかしたらロマンティックに聴こえてしまうかもしれないほどの細かいダイナミクスと音色の変化によってもたらされています。 それに完璧に応えているのが、この合唱団です。彼らは、とても美しいソノリテを縦横に駆使して、極上のサウンドを聴かせてくれました。これほど自発的な表現を駆使できる団体も稀です。それによって、この長大な作品の、特に最後のクライマックスは、見事なまでの緊張感のあるドラマが完成されていました。終曲の合唱では、いたるところにサプライズが。 ピションたちがそのユニークさを主張していたのは、新全集の44番のコラール、「Befiehl du deine Wege(汝の道を主の導きにゆだねよ)」です。これは、「マタイ」の中では何度も登場するハスラーのメロディによる有名なコラールですね。  他の演奏を聴いてみると、このようにブレスの位置を変えているものは全くありませんでした。たいていは、ノンブレスで歌っているのですね。しかし、ルネ・ヤーコブスあたりは、2回とも同じ場所で盛大に音を伸ばしていましたよ。それがどうした、と言われそうですが、何か新しい視点を見た思いです。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

彼女は12歳の時にアメリカに渡り、カーティス音楽院に入学します。そこで出会ったのがシーモア・リプキンという先生でした。彼はピアニストであると同時に指揮者としても活躍していて、あのバーンスタインのアシスタントもしていたのだそうです。チャイは彼に7年間師事していますが、その間にベートーヴェンやシューマンなどの古典をがっちり仕込まれました。 と同時に、リプキンはチャイが現代音楽に特化したピアニストになろうとした時にも、彼女の背中を押してくれました。彼は若いころは当時の「現代音楽」の作曲家との交流もあったのだそうです。ある時などは、ジョン・ケージの家でピエール・ブーレーズと一緒になり、その二人がふざけ合って、わざと相手を怒らせるようなことをしていたのを笑って見ていた、などというエピソードを彼女に語ってくれました。 ただ、リプキン自身には現代音楽のスキルはなく、彼女が卒業リサイタルでヘンリー・カウエルの「バンシー(女妖精)」という、内部奏法も取り入れた作品を演奏したいと言った時も、その具体的な演奏法は教えられないので自分で考えろ、と言ったのだそうですね。ですから、彼女は必死にピアノの弦を指で弾く奏法にトライしたのだそうです。そのせいで、指先の皮がむけてとても汚くなってしまい、リプキンに笑われてしまったのだとか。 そんなリプキンも、2015年には亡くなってしまいました。このアルバムは、彼女からのリプキンへのトリビュートとして作られています。 このジャケット写真では、彼女はピアノの中に手を入れて、それこそ「内部奏法」のスタイルを取っているように見えますが、ここで演奏されている曲の中では、それが使われることはありません。これは、彼女なりのちょっとしたジョークなのでしょうね。 このアルバムのメインはシューマンの「クライスレリアーナ」ですが、その前にまずバッハの「ゴルトベルク変奏曲」から「アリア」が演奏されています。これが、まずはとてつもないサプライズでした。なんせ、この「アリア」だけで6分40秒もかかっているのですからね。もちろん、すべての繰り返しを実行しているということもあるのですが、そのテンポが、おそらく今まで聴いたものの中では最も遅かったことが、その長さの要因です。かつて1981年に、グレン・グールドが2度目にこの曲の録音を行ったときにも、そのあまりのテンポの遅さに世界中が驚いていましたが、このチャイの演奏はそれよりも遅いのですからね。グールドは繰り返しをせずに演奏して3分ちょうど、仮に繰り返していたら6分ですから今回のチャイよりもずっと「速い」演奏です。 そんなテンポでの「ゴルトベルク」では、メロディラインは消え去り、まるで点描のように音が時間軸の中に現れる、ということになります。そこには、まるで抽象画のような世界が広がっていることに気づかされることでしょう。 もう一つの「前座」は、アイヴズの「ピアノソナタ第2番『マサチューセッツ州コンコード 1840-60年』」から、第3楽章「オルコッツ」です。この曲は、ベートーヴェンの交響曲第5番の冒頭のテーマをもとにした、ほとんどコラールのような心地よいメロディーで始まります。それが次第に「壊れて」いくんですね。それが殆どカオスのようになったところに、あの「ジャジャジャジャーン」が現れるのですよ(キーは違います)。 そんな、一味違った曲たちに続いて、シューマンの登場です。彼女の鋭い打鍵からは、これまでに多くの大ピアニストたちが演奏してきたものとは異なる、ユニークなロマンティシズムが感じられはしないでしょうか。そういえば、クセナキスのオーソリティだった高橋悠治も、かつてこの曲を録音していましたね。 CD Artwork © Divine Art Ltd |

||||||

その年のチャイコフスキー・コンクールでは、2位になったのが日本人の藤田真央さんだったので結構騒がれていたようですが、カントロフの場合はフランス人として初めてこのコンクールで1位となったということで、大騒ぎになっていましたね。 もっとも、今ではそのコンクール自体が、つい2日前にジュネーヴの国際音楽コンクール世界連盟から「クビ」を言い渡されたということで、別の意味で大騒ぎになっています。まあ、主催国の最高責任者が発狂してとんでもないことをやっているのですから、これは当然のことでしょう。彼こそが、首を落とされるべきです。 カントロフという名前を聞くと、ジャン=ジャック・カントロフというヴァイオリニストの名前がすぐに思い起こされます。その人は、アレクサンドルのお父さんなのですね。しかも、彼は現在は指揮者としても活躍して、ここでバックのタピオラ・シンフォニエッタの指揮をしているのはジャン=ジャック・カントロフその人なのです。彼も小さいころからその才能を発揮していましたが、息子も楽器は異なりますがやはり神童として活躍し、ピアニストとしては最高の栄誉(当時は、ですが)を手にしたというのですから、何ともうらやましい話ですね。 アレクサンドルは、それ以前からこのBISレーベルからアルバムをリリースしています。デビューアルバムは2014年、彼がまだ17歳の時に録音されました。その時の演奏曲がリストの協奏曲というのですから、すごいですね。この間のユアン・ダーレネも、同じレーベルから18歳でデビューしてますから、彼よりも若い時でした。 今回のサン=サーンスの協奏曲の第2集は2018年から2021年にかけて録音されました。最も新しい2021年9月に録音されていたのが、彼のピアノ協奏曲の中ではもっとも有名な「第2番」です。これが最初のトラック、まずピアノのソロで即興的なパッセージが演奏されるのですが、その音を聴いただけでこれはただものではないな、という気にさせられます。それぞれの音がとても粒が揃っていて、キラキラしています。オーケストラが入ってくると、その音もすべての楽器が立っているという恐るべき録音なのですが、その中でピアノの主張は別格に伝わってきます。正直、こんなサン=サーンスなんか、初めて聴いたような気がします。 圧巻は第3楽章、もう、オーケストラとピアノが一体になって、すさまじい突進が始まります。こんな、「野放し」なサン=サーンスも初めてです。 その次のトラックが、初めて聴いた「ウェディング・ケーキ」です。ところが、この曲が聴こえてくると、なんかピアノの音がさえません。さっきの協奏曲で感じられた立体感がまるでないのですよ。オーケストラも、弦楽器の粒立ちが全くありません。データを見てみると、これが2018年のセッションで録音されたものでした。もう1曲、「オーヴェルニュ狂詩曲」もこの時のもの、それもやはり冴えない録音でした。その後、2020年と2021年にセッションが行われているのですが、録音会場は同じなのですが、その時はもう一人のエンジニアによるものなので、最初の「協奏曲第2番」と同じクオリティの音で聴くことが出来ました。同じレーベルでも、エンジニアが違えばこれだけ変わってくるのですね。 もちろん、そんな録音の違いもなんのその、このカントロフ親子の演奏は、すべてで、冴えわっ立っていましたよ。協奏曲以外の曲も、とっても楽しめました。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

ミュラーのフルート協奏曲は、全部で11曲作られていますが、そのうちの「第2番」は楽譜が失われています。そのほかに、フルートとオーケストラのための作品が2曲ありますから、このジャンルでは全部で12曲が演奏可能となっています。先ほどの第1集では「第1番(ト長調)」、「第3番(ニ長調)」、「第10番(ト長調)」の3曲が録音されていましたが、今回は「第5番(ホ短調)」、「第7番(ニ短調)」、「第8番(ヘ長調)」というラインナップです。もう2枚あれば、残りの4つの協奏曲と2曲の小品を録音して、全集が完成ですね。 「第1集」のあと、「第2集」がリリースされるまでには4年の間隔がありましたが、それぞれのブックレットにあるルーラントのプロフィールが、全く別のものになっています。彼女の公式サイトにあるプロフィールには、2020年に作られた最新版が掲載されていて、その最後には「決して古いプロフィールは使わないでください」という注意書きまでがあります。 ですから、今回のブックレットのその「最新版」には、2018年12月に「ベルリン・フィルと一緒にドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』を演奏した」というトピックスが最初に紹介されています。つまり、この、フルートが大活躍する曲を、ベルリン・フィルの1番フルート奏者としてこのオーケストラで演奏した、ということなのです。この時の指揮者は、まだこのオーケストラと一緒に演奏することができた頃のゲルギエフ、彼女はゲスト首席奏者としてベルリン・フィルの中で演奏していました。ですから、最初に演奏された「牧神」から、最後の「火の鳥」までを演奏したことになりますね。これは、ベルリン・フィルの「デジタル・コンサートホール」で映像を見ることができますが、彼女の演奏は、本来の首席奏者のパユやデフォーといった「大スター」に勝るとも劣らない素晴らしさでした。いや、パユあたりは遥かに凌駕していたのでは。ですから、それをプロフィールに加えた気持ちは、よくわかります。 今回のミュラーの協奏曲では、3曲のうちの2曲までが短調の曲になっています。というか、彼の協奏曲の中で短調なのはこの2曲だけなのです。ただ、同じ短調でも、それぞれに個性が際立つ作られ方になっていることにも注目です。「第5番(ホ短調)」では、短調ならではの憂いを湛えたメランコリックなテーマによって第1楽章が始まります。第2楽章は長調に変わりますが、ピアニシモが基調になっています。そして終楽章では短調のテーマによる技巧的な変奏曲が繰り広げられます。 それに対して「第7番(ニ短調)」では、ティンパニとトランペットも加わってとても壮大なサウンドの中で、もっと威圧的な音楽が繰り広げられています。ここでは、第2楽章に変奏曲が登場します。 そして、「第8番(ヘ長調)」になると、まるでモーツァルトのような優雅な音楽が始まります。第2楽章では、協奏曲らしからぬとてもシンプルなメロディをフルートが淡々と奏でる、というお洒落なこともやっています。 ルーラントの演奏は、もうほれぼれするほどの素晴らしさでした。特に高音のキラキラとした粒立ちには魅了されます。完璧にコントロールされたピアニシモも素敵です。というか、「第1集」同様、明らかに作品のクオリティを超えたオーバースペックのような気もしてしまうほどです。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

マドリッドでは、ロッシーニは国王の前で「セヴィリアの理髪師」の指揮をしたりしたのですが、そこでマニュエル・フェルナンデス・ヴァレラという聖職者を紹介されます。ヴァレラは、ロッシーニにぜひ「スターバト・マーテル」を作ってほしいと懇願します。そして、作曲料の代わりに、ダイヤを埋め込んだ金製の嗅ぎタバコ入れを差し出しました。その曲は、翌年の聖金曜日には演奏したかったようですね。 しかし、健康状態が思わしくないロッシーニは、期限までにはその曲を完成させることはできそうもなかったので、全部で20節から出来ているそのテキストの中の2節目から8節目までは、ジョヴァンニ・タドリーニという友人の作曲家に代わりに作ってもらいました。タドリーニは、そのテキストから6つの曲を仕上げ、1832年4月4日には、その楽譜はマドリッドへ向かうフランス大使に託されました。しかし、当時はコレラによって国境が封鎖されていたので、結局約束の日までには届かず、初演は翌年の聖金曜日まで延期されてしまいました(これらの経緯は、今と似てますね)。 そのヴァレラは、1834年に亡くなってしまいます。その時に、この楽譜は個人バイヤーに売却され、最終的にはパリの出版社の手に渡ってしまいます。 それを知ったロッシーニは、タドリーニが作った部分のテキストを自分で3つの曲として新たに作り、さらに、最後にやはりタドリーニが「Amen」というテキストだけで作ったフーガの楽章を、「Amen, in sempiternal saecula」というテキストでやはり新たに作って、1842年にパリで初演し、出版も行いました。これが、現在演奏されている「スターバト・マーテル」です。 なお、こちらでタドリーニが作った部分はピアノ譜から修復された楽譜を使って2011年に行われたこの「1832年稿」の「再演」のライブ録音を聴くことができます。 今回のヒメノとルクセンブルク・フィルという豪華な組み合わせによる録音も、もちろん1842年稿によって演奏されています。これは、1曲目の「Stabat mater dolorosa」から、超ピアニシモによるとても緊張感のある音楽が始まって、その先に大きな期待を抱かせてくれます。ここでの合唱がウィーン楽友協会合唱団という、ちょっとこれまでの印象ではあまり良い思い出のない団体だったので、ちょっと気がかりだったのですが、これがなかなか良いのですよ。無理に声を張り上げることなく、とてもコンパクトにまとまって美しい響きを出しています。ところが、その後ソリストたちの四重唱になると、状況は一変します。この4人は、それぞれの声をとても熱く主張しているのですが、アンサンブルとしてはもうガタガタだったのですよ。これには参りました。 そのあと、それぞれのソロのナンバーが続きますが、テノールとメゾ・ソプラノはとても素晴らしい歌を聴かせてくれていました。2曲目の有名なテノールのアリア「Cujus animam gementem」などは、まるでパバロッティかと思えるようなのびのびとした歌い方でした。しかし、いかんせんソプラノとバスがあまりにもアバウトなピッチで問題だらけでした。おそらく、この2人がハーモニーのガンだったのでしょう。 最後から2番目のア・カペラによる「Quando corpus morietur」は、オイレンブルク版のスコアでは合唱なのかソリなのかは分かりません。ですから、ここを合唱で歌っている録音も多いのですが、今回はこの悲惨なソリストたちが歌っていました。せめて、ここが合唱によって歌われていれば、いくらかは救われていたものを。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

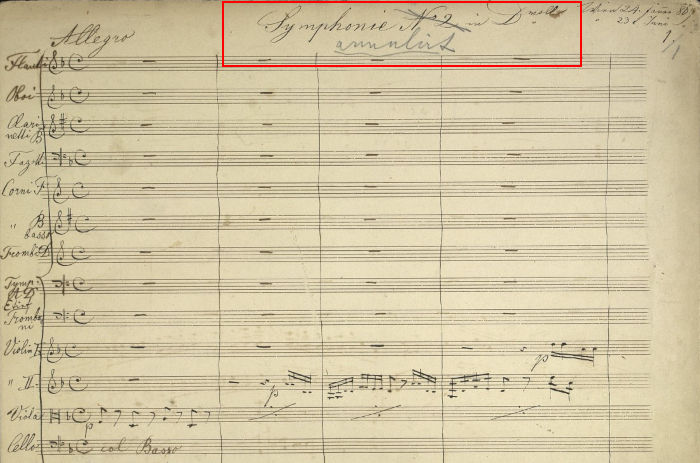

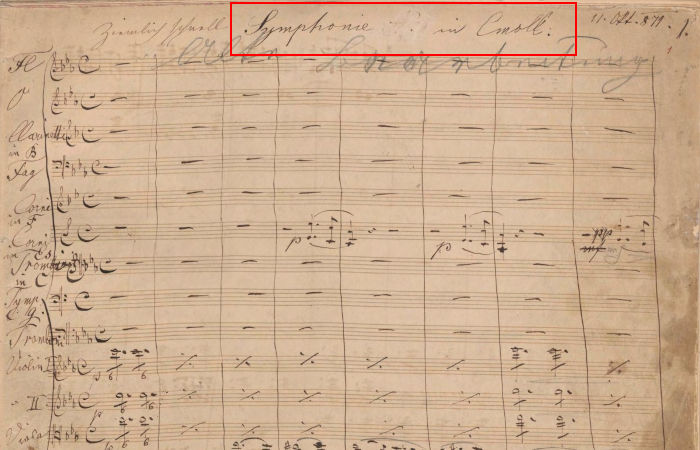

今回は、ジャケットには「#0」という数字がありますから、いわゆる「第0番」の交響曲ということになるのですが、ブックレットの中では、この数字が出てくることはなく、この交響曲は「Sinfonie d-Moll」、あるいは「Die Nullte」という言葉で表現されているだけです。それについては、その中でナイナーノーツを執筆しているこのシリーズの監修者、ポール・ホークショーによって、「交響曲第0番というのは恐るべき呼び誤り」と断定していることによって、意図的な使い方であることがわかります。ジャケットの場合は、なんと言っても慣習的に「0番」と呼ばれている事実を無視するわけにはいかないという単なるセールス上の配慮なのでしょう。 つまり、「0番」と言ってしまうと、それは「1番」より前に作られた曲という意味になってしまいますから、それは間違いだ、ということなのですね。かつては、1863年から1864年にかけて作られたという説もありましたが、現在ではそれは完全に否定されていて、1869年に作られたことが定説になっていますから、明らかに、「1番」を仕上げた1866年よりは後のことなのですよ。 実際、ブルックナーがこの交響曲を作ったときの自筆稿には、しっかり「Symphonie No 2 in D moll」というタイトルを書き込んでいました。   しかし、最終的にニ短調の交響曲は番号を与えられることはなく、その自筆稿もそのまま「お蔵入り」になってしまいました。 その楽譜が再び日の目を見るのは、ブルックナーの最晩年、1895年のことでした。彼はそれまでウィーンのヘス通りにある4階建ての建物の最上階に住んでいたのですが、病に侵されて階段の昇り降りも困難な状況に陥っていました。それを知った時の皇帝、フランツ・ヨーゼフ1世が、「こんなんでは大変だろう」と、ベルヴェデーレ宮殿内の職員用の宿舎をブルックナーに貸し与えることになったのです。 その「引っ越し」のために、彼は自筆稿の整理を行い、もはやいらなくなったものは破棄していったのです。「断捨離」ですかね。その時に出てきたのが、このニ短調交響曲の楽譜です。本来なら、その時点で破棄されてしまってもおかしくなかったものを、彼はこれを残しておくことにして、とりあえず意味のなくなった「No 2」という文字の上に鉛筆で線を引き、その下に「annulirt(無効)」と記したのです。 その翌年、ブルックナーはこの世を去ります。この曲が初演されたのは、その28年後の1924年のことでした。 ですから、これからはこの交響曲のことを「0番」と呼ぶことだけは、やめるようにしませんか? この曲は、15年ほど前に下野さん指揮のCD で聴いたことがあっただけで、それ以来のご対面でした。今回のポシュナーの演奏は、下野さん以上に、それぞれのテーマの個性が際立っていました。正直、とりとめのないような形でテーマが現われてはまた別のテーマが出てくるという曲ですから、まるで「おもちゃ箱」のような印象が強く与えられます。 そんな中で、第3楽章のスケルツォには、何か一貫したキャッチーさがありました。それは、雰囲気が確かにどこかで聴いたことがあるものだったからです。記憶を探ると、それはメンデルスゾーンの「真夏の世の夢」の「スケルツォ」でした。あんな風にフルートが華々しく舞い上がっているさまは、とてもスリリングでした。 CD Artwork © Capriccio |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |