|

|

|

|

![]()

お世辞料理。

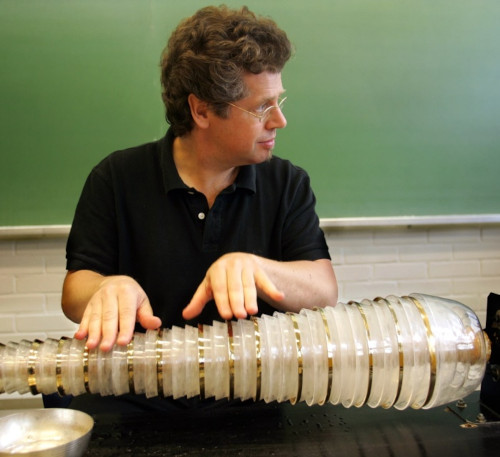

アルバムは2枚組、モーツァルトだけではなく、エマニュエル・バッハやヨーゼフ・ハイドンの曲まで演奏されています。その中のモーツァルトの曲だけがこのようにリストアップされています。  とにかく、その間には作品の形もだいぶ変わっていて、オルガンも初期はただの低音楽器だったものが、最後の曲ではほとんど「協奏曲」のようなしっかりしたソロ・パートを演奏するようになっています。 一応、オルガンとオーケストラのための作品のような印象がありますが、その楽譜は基本的にヴァイオリンが2パートと低音という、3声部しかない編成で書かれています。これを、1964年から1965年にかけて全17曲を録音したマリー=クレール・アランの演奏で聴いてみると、バックはパイヤール室内管弦楽団がかなり大人数の弦楽器によって弾いていました。 ところが、今回のアンサンブル・レ・シュルプリーズという団体では、ヴァイオリンが1人ずつしかおらず、そこにチェロ、コントラバス、オルガンの3人が低音楽器として加わっているという編成です。これが、まさに目から鱗が落ちたような演奏、確かに「思いもかけない」サウンドで聴こえてきたのですよ。 そのヴァイオリンが、とても艶やかな音色で存在感を見せているので、1人でもまったくしょぼくはありません。逆に、これらの作品の室内楽的な魅力がふんだんに感じられます。後期のソナタでは管楽器やティンパニまでが加わった大迫力のサウンドになりますが、そこでも、弦楽器だけになった時の対比がとてもくっきり聴こえてきます。 ここでは12曲しか演奏されていませんが、その番号の付け方がこれまでのものと少し違っています。もしかしたら、正しい作曲年代に沿ったものなのかもしれません。   さらに、とても珍しい楽器も登場します。まずはエラールが作った「ピアノ・カレ・オルガニゼ」というスクエア・ピアノとオルガンが合体した楽器です。   その上に、1枚目ではソプラノ、2枚目ではバリトンの歌手も登場、ポジティフ・オルガンやチェンバロ、あるいはフォルテピアノ、さらにはマンドリンの伴奏で、とても素敵な歌も聴かせてくれます。何よりも、とてもナチュラルな録音がたまりません。 こんな素晴らしい内容のアルバムなのに、なぜか国内での販売予定はないようです。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

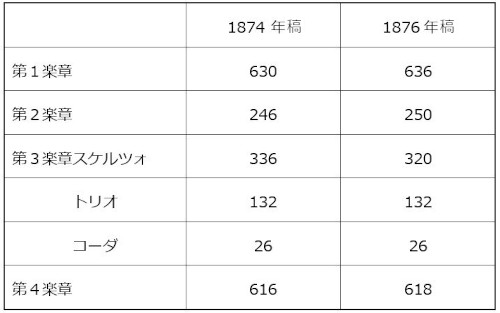

それについては、国際ブルックナー協会による第1次批判校訂版(ハース版)、第2次批判校訂版(ノヴァーク版)に次ぐ最新のエディションである第3次批判校訂版(多くの校訂者が関わっているので、「新アントン・ブルックナー全集」と呼ばれています)の編集委員の一人で、この録音プロジェクトの監修者のポール・ホークショーが、ブックレットの冒頭で、「アントン・ブルックナーの熱心なファンであれば、彼の交響曲第4番の第1稿に付けられた年代が、これまでの1874年ではなく1876年になっているのを見て驚くだろう」と語っています。 さらにそのトークショーは「新アントン・ブルックナー全集」の一環として、この第1稿の編集の準備をしている時に、ベンジャミン・コーストヴェットが、1874年に作られた楽譜に対する、最終的な訂正を1876年に行っていたことを発見した」と続きます。これは、ある意味衝撃的な「発見」なのではないでしょうか。これまでの定説では、ブルックナーは1874年に完成させたスコア(これはIMSLPで現物を見ることができます)には手を付けず、直ちに全面的な改訂を行い、それを1878年にひとまず「第2稿」として完成させたということになっていますからね。 現に、第2次批判校訂でのノヴァークによって校訂された第1稿のスコアは、この1874年の自筆稿のみがソースとなっています。ですから、今回のコーストヴェットのスコアは、ノヴァーク版とは多くの個所で異なっています。先ほどのホークショーは、「第4楽章の再現部の最後のあたりには、2ヶ所追加された小節がある」と、具体的なことまで記しています。 そこで、実際に今回のポシュナーの演奏を、ノヴァークのスコアを見ながら聴いてみると、確かにその部分に追加された小節はありましたし、さらに、その前には逆に小節をカットした部分も見つかりました(たとえば353小節目、366小節目など)。その他の楽章も、ざっと聴いただけでも小節の増減だけではなく、オーケストレーションの変更や、フレーズの変更がかなり見つかりました。 もちろん、自筆稿自体にはそのような変更は一切書き込まれていないのですから、これらの訂正がどのような形で行われていたのかは、コーストヴェット版の校訂報告を見るしかありません。正直、「ほんとかなぁ?」という気にもなってしまいますけどね。 いずれにしても、それだけの違いがあるというのであれば、これはしっかり「1876年稿」と呼ぶしかないでしょうね。現に、この曲の第2稿を、国際ブルックナー協会の商売敵の「アントン・ブルックナー原典版全集」では、「1878/80年稿」ではなく「1878/81年稿」と呼んでいますからね。 ところで、この楽譜での世界初録音(2020年11月)を行ったヤクブ・フルシャ指揮のアルバムでは、「composed 1874/revised 1875-1876」という表記になっていますね。ついでに、そこでは各楽章の小節数まで表記されているので、それを「1874年稿」と比較してみました。  CD Artwork © CAPRICCIO |

||||||

このCDが出た時の音楽雑誌の広告の現物をこちらで見ることができますが、そのあまりに大げさな煽り方には、かえってうさん臭さを感じてしまったものです。でも、このレーベルは、本気で、この作品を「現代に生まれた奇跡のシンフォニー」だと信じていたのでしょうね。 もちろん、2014年に、この曲は最初にクレジットされた作曲家(佐村河内)ではなく、実際はすべて新垣が作っていたこと、さらに、それ以前の作品もやはり新垣が作っていたことが明らかになった結果、このアルバムは出荷停止となって、店頭で入手することはできなくなっていました。ですから、そうなる前にCDを買っておけばよかったと悔やんだものです。音楽はともかく、そのブックレットに掲載されていたはずの美辞麗句を、ぜひ読んでみたいと思ったのですよ。 とは言っても、現時点でも中古盤が広く出回っていましたから、その気になれば聴くことはできました。ただ、販売価格が定価の2倍近くになっているのでは、そこまでして入手するほどではない、という気になりましたね。 それが、なんと11月1日付で、ストリーミングでのリリースが開始されたのですよ。あいにく、ブックレットは添付されてはいませんが、これで音だけは聴くことができるようになりました。 この曲については、佐村河内が新垣に渡したという「指示書」が明らかになっていました。それを見た時には、その音楽の中の個々のシーンでの「作曲様式」が「調性音楽」と「現代音楽」との割合が何パーセンずつと定量的に表記されていたことが印象的でした。さらに、その「現代音楽」の作曲家としてペンデレツキの名前がありました。ですから、これを見た時には、ここで示された「現代音楽」というのは、「調性音楽」とは対極にある、初期のペンデレツキのような作曲様式だな、と思ったのですね。具体的には「トーン・クラスター」あたりがふんだんに使われているのではないか、と期待していました。 ところが、この、1時間20分もかかる「交響曲」を全部聴いてみましたが、そこにはトーン・クラスターは現れることはありませんでした。聴こえてきたのは、ほぼすべてが「調性音楽」の範疇としてとらえられる音楽でした。おそらく、佐村河内は、そもそも初期のペンデレツキの音楽などは聴いたこともなく、ただファッションとして「ペンデレツキ=現代音楽」という程度の認識しかなかったのでしょう。 とは言え、それこそグレゴリオ聖歌からショスタコーヴィチまでの、西洋音楽の「いいとこどり」に終始するこの長大な交響曲は、まさに人の心を高ぶらせるテクニック、鼻持ちならない言葉に言い換えれば「感動の方程式」を手中にした職人の手になるものであることには気づきます。エンディングのマーラー風の音楽が盛り上がってゴングが鳴り響くところなどでは、もう笑ってしまいましたよ。少しでも音楽的な素養のある人がここまで聴けば、これが間違いなく芸術とは無縁のまがい物であることに気づくはずなのでは、と思いましたね(今さら言ってみても、結局後出しジャンケンですが)。いみじくも、その職人は著書の中で「人々を陶酔させ、感覚を麻痺させるいわば音楽のもつ魔力をうかうかと使ってしまった」と述べていましたね。これはいたずらに無垢な人間の心を操るという、いわば「洗脳」、つまり、限りなく犯罪に近い行為です。 ところが、今日になったら、すべてのストリーミングのサイトから、このアルバムが消えていました。いったい何があったのでしょう。 このアルバムの再リリースを敢行したDENONレーベルが、そんな「犯罪もどき」に加担することを恐れたのだ、とか。 (11/7追記) NMLに問い合わせたところ、「権利関係の問題で配信不可となっていたものが、誤って配信されてしまったもので、現在は配信停止となっている」のだそうです。 Album Artwork © Nippon Columbia Co., Ltd. |

||||||

今回のアルバムには、モーツァルトと、そのグレトリの二人がともに1773年に作った曲を聴き比べる、という趣向が込められています。モーツァルトでは「交響曲第25番」と「エジプト王タモス」、グレトリはオペラ「セファールとプロクリス」からの組曲です。 オーケストラの編成は、弦楽器が5.4.2.2.2とかなり少なめです。ただ、この編成でコントラバスが2本ということは、かなり低音が強調されているはずです。それは管楽器にもみられることで、必要なパートはすべてそろっていますが、ファゴットが4本も加わっています。もちろん、モーツァルトではそんなに必要ありませんから、これはグレトリの曲で使われていたのでしょうか。それと、通奏低音としてフォルテピアノが入っているのも特徴的です。 まずは、モーツァルトの最初のト短調の交響曲です。これはもう、目まぐるしいほどの速いテンポで迫ってくるのには、一瞬で引き付けられてしまいます。弦楽器はこの人数とは思えないほどの迫力がありますし、なんたってナチュラル・ホルンの、ほとんど狂っているとしか思えないような強烈な演奏は、圧倒的なインパクトです。 もちろん、全体の演奏もかなりアグレッシヴ、なにかアーノンクールを思わせるような極端なクレッシェンドなどが、鼻につく一歩手前でコントロールされています。繰り返しは楽譜通りにすべて行っている楽章もありますが、後半はストレートで終わっているものもあるという、一貫性のないものです。そこで、繰り返しにオーボエあたりが装飾を加えているのがなかなか魅力的です。さらに、フォルテピアノも、単なる低音の補強だけでなく、時折見事なオブリガートを披露してくれています。さらに、メヌエット楽章では、トリオの後の繰り返しがないと思っていたら、なんと最後の4小節がこのフォルテピアノのソロで繰り返されていましたよ。 ただ、フィナーレだけがごく普通のテンポでちょっと冗長に聴こえてしまったのが、ちょっと残念です。最後こそ、イケイケで行ってほしかったものです。 グレトリは、序曲とオペラの中のダンスの曲が数曲演奏されています。ここでは先ほどの4本のファゴットで低音がものすごいことになっています。音楽もとてもドラマティックなもので、それぞれに魅力的です。ちょっとモーツァルトの「後宮」の序曲に似ている「タンブーラン」はとてつもなく速いテンポでついていけない楽器があるほどです。「地獄の踊り」というタイトルの曲などは、減七の和音でほとんどアヴァン・ギャルドかと思えるほどの圧倒的な表現力を見せつけています。 そのあとに演奏されている、モーツァルトの「エジプト王タモス」は、オペラではなく演劇のための不随音楽で、主人公がサングラスをかけているわけではなく(それは「タモリ」)、あの「魔笛」の先駆けとなったフリーメーソンの思想が込められたプロットになっているのだそうです。最初と最後に入っている壮大な合唱はカットされて、その間の4つの「間奏曲」を聴くことができます。それは、「Maestoso - Allegro/Andante/Allegro/Allegro vivace assai」と、まるで交響曲の4つの楽章のようなたたずまいを見せています。グレトリを聴いた後で、これを聴くと、その表現のためのスキルの違いに、唖然とさせられます。グレトリがまるでドラマや映画の音楽のように、情景や心情を事細かに描写しているのに対して、モーツァルトは、いともシンプルに、同じだけの情報量を、さらっと提供してくれているのですね。そんなモーツァルトの「天才」ぶりが改めて確認されたような企画でした。 CD Artwork © Little Tribeca |

||||||

その年に、彼はドイツのバイエルン放送合唱団という名門の芸術監督にまだ20歳代(1978年生まれ)の若さで就任していたというのは、ある種の驚きでした。しかし、彼は、確実にこの合唱団のレベルを向上させていたのです。それは、この頃のこの合唱団が録音した数々のアルバムを聴けばよく分かります。 ただ、彼は2016年にこの合唱団のポストから去ってしまいました。この時期には、2007年からのスウェーデン放送合唱団の音楽監督というポストも兼任していましたから、多忙すぎたのでしょうかね。さらに、2015年にはこのオランダ室内合唱団の首席指揮者にも就任していましたしね。 しかし、2022/23年のシーズン初めに、彼はバイエルン放送合唱団の芸術監督に復帰したのだそうです。何かが吹っ切れたのでしょうか。 1937年に創設されたという長い歴史を持つオランダ室内合唱団は、各パート8人ほどのプロフェッショナルの歌手が集まったハイレベルな合唱団です。ダイクストラは、首席指揮者になる前から、長年首席客演指揮者として、この合唱団とは良い関係を続けていました。 今回は、タイトルが「私の中のファン・ゴッホ」というものですが、そこには「ファン・ゴッホとクリムトの時代を通しての、音楽の旅」というサブタイトルも付けられています。つまり、オランダの画家フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)と、オーストリアの画家グスタフ・クリムト(1862-1918)が活躍した19世紀末のヨーロッパの音楽シーンを、ア・カペラの合唱曲で辿ろうという企画です。具体的には、フランスのサン=サーンスとドビュッシーとサティ、そしてドイツのリヒャルト・シュトラウス、オーストリアのマーラー夫妻と、シェーンベルクの作品です。 とは言っても、オリジナルの合唱曲は半分ぐらいで、その他は合唱以外の歌曲や、場合によってはオーケストラの作品が無伴奏の合唱に編曲されたものが演奏されています。 最初に歌われているサン=サーンスの「Calme des nuits(夜の静けさ)」という、オリジナルの合唱曲を聴いた瞬間、この合唱団の卓越したソノリテに魅了されてしまいました。各パートが見事に溶け合い、極上の響きを醸し出しています。これぞア・カペラの醍醐味です。この曲は初めて聴きましたが、最初はブルックナーのモテット「Locus iste」かと思ったほど、よく似たオープニングでしたね。 ドビュッシーの「3 Chansons de Charles d'Orléans(シャルル・ドルレアンの3つの歌)は、とても有名で実際に歌ったこともありますが、ここでの彼らの演奏は、まるで初めて聴いた曲のような新鮮な表情で迫ってきました。 ただ、サティの「ジムノペディ第1番」は、ピアノ・ソロだったものを、この合唱団のテナーのメンバーで作曲家でもあるウィリアム・ライトが編曲したバージョンなのですが、ちょっと曲のコンセプトを間違えたような大げさなアレンジで、いただけませんでしたね。 ですから、やはり聴きごたえがあったのは、クリトゥス・ゴットヴァルト(まだご存命なのですね)の編曲によるグスタフ・マーラーの作品でしょうね。「交響曲第5番」からの「アダージェット」などは、ほとんど神がかった演奏です。このジャンルでは有名な「リュッケルト歌曲集」からの「Ich bin der Welt abhanden gekommen(私はこの世に見捨てられ)」などは、名演と言われるSWR室内合唱団のものに比べると、さらに精密さが増しています。 シェーンベルクの「Friede auf Erden(地には平和を)」などは、熱い思いさえ伝わってきます。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

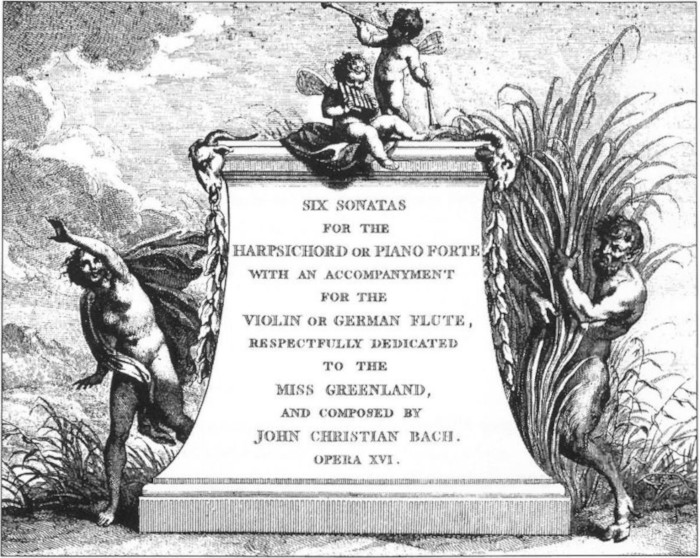

オリジナルは1970年にPHILIPSに録音されたものですが、もちろん現在はこのレーベルは消滅していますから、サブスクでのレーベル名は現在の原盤所有者のDECCAになっています。  かつてはバッハの演奏に関しては一つの時代を作っていた指揮者でフルーティストのクルト・レーデルが、やはり、モーツァルトの演奏で華々しく活躍していたイングリット・ヘブラーとともに録音したものが聴けるのは、ありがたいことです。ここで取り上げている曲も、ちょっと珍しい、ヨハン・クリスティアン・バッハのフルート・ソナタですからね。これは興味がわきます。 ここでは、1779年に「作品16」という番号で出版された6つのフルート・ソナタが演奏されています。その楽譜の表紙が、これです。  そして、ここには、「敬意をもってミス・グリーンランドに献呈する」という献辞も見られます。その「ミスなんたら」というのは、いったい誰なのでしょう。 ヨハン・クリスティアン・バッハは、父親のヨハン・セバスティアン・バッハが50歳の時の1735年に生まれた、彼の最後の子供です。50年も経てば世の中は何もかも変わってしまいますから、音楽の趣味も父親とはずいぶん違ったものになっています。そもそも、父親のように一生ドイツに居続けるようなことはなく、イタリアに修行に行ったり、最後はイギリスのロンドンで活躍し、そこで没していますからね。 ロンドンでは、作曲家、演奏家、あるいはコンサートのプロデューサーと多くのことに携わりますが、トラブルもありました。さる楽譜出版社が、この人気作曲家の曲を彼に無断で出版したりしたのです。でも、それが裁判まで発展した時には、有能な弁護士の力で訴訟を勝ち取り、満足のいく収入を手に入れ、それで新しい自宅を購入したりしていたのですけどね。 その時の弁護士が、オーガスト・グリーンランドという人で、その娘、エマ・ジェーン・グリーンランドこそが、この「ミス・グリーンフィールド」なのです。彼女は、バッハに個人レッスンを受けている「お弟子さん」でもありました。 ですから、これらのソナタは、彼女が演奏することを前提にしていますから、技術的にはそれほど難しいものではありません。しかし、音楽そのものは、シンプルな中にも光るものがあって、バッハの才能を存分に味わうことができます。すべてのソナタが2つの楽章だけで出来ていて、2つ目の楽章にメヌエットとかシチリアーノといった舞曲が使われているのも、親しみがあります。 久しぶりに聴いたクルト・レーデルのフルートは、今のフルーティストからはまず聴くことができない、なんとも素朴で温かみのあるものでした。イングリット・ヘブラーのハンマーフリューゲルともども、落ち着いた音色には魅了されます。 Album Artwork © Philips |

||||||

この曲が作られたのは1820年、この頃のロッシーニはすでに30曲ものオペラを完成させ、超売れっ子のオペラ作曲家となっていました。さらに、ナポリのサン・カルロ劇場の音楽監督のポストにあって、他の作曲家のオペラの上演にも携わるという多忙を極めていた頃でした。 そこに、ナポリのサン・ルイージ大信徒会から、祈祷式で演奏するためのミサ曲を作ってほしいという依頼を受けます。多忙なロッシーニは、ごく短期間でこの「グローリア・ミサ」を作り上げ、それはその年の3月24日に、サン・カルロ劇場から小道を挟んだ隣にあるサン・フェルディナンド教会で初演されました。 しかし、それ以降別のところで演奏されたという正式な記録は残っておらず、スコアも出版されませんでした。ヴォーカル・スコアだけは1860年に出版されたものの、事実上この現役のオペラ作曲家だった時期に作られた唯一の宗教曲は、完全に世の中から忘れ去られてしまいます。後に引退生活に入った時期に作られた「Stabat Mater」と「Petite Messe solenelle」の2曲は広く知られているというのに。 そんな曲をよみがえらせたのは、アメリカの指揮者、ハーバート・ハントでした。彼は、現存している自筆稿のほんの一部分と、全曲のパート譜の写筆稿を元に音楽学者のフィリップ・ゴセットとともにこの曲を復元し、それを使って1972年にミラノでRAI管弦楽団によって蘇演を行い、翌年にはロンドンでイギリス室内管弦楽団とPHILIPSへの録音も行ったのです。彼はこれまで疎遠だったこの作品を初めて世に広めたのですね。  曲は、「Kyrie」は3曲(3曲目は1曲目とほぼ同じ)、「Gloria」は7曲からできています。ただ、最後の「Cum Sancto Spiritu」だけは、最近の研究によってロッシーニの作品ではなく同時代の作曲家ピエトロ・ライモンディに作らせたものであることが明らかになっています。 今回のパッパーノ盤は、2022年1月に録音されたばかりのものです。この曲では、ソリストがソプラノ、メゾソプラノ、バスは1人ずつですが、テノールだけ2人必要という、ちょっと変わった編成になっています。さらに、写筆稿のタイトルでは「Messa a 4 Voci e più strumenti Obligati(4声といくつかの楽器のオブリガートによるミサ曲)」とあるように、「Gratias agimus tibi」ではコール・アングレ、「Quoniam tu solus Sanctus」ではバスクラリネットのソロが大活躍です(この2人はクレジットもあります)。 この曲からは、まさにオペラ作曲家ロッシーニの面目躍如という、ほとんどオペラのアリアや重唱を聴いているような印象が与えられます。そこでは合唱はそれほどの出番はありません。最も充実した合唱曲である最後の「Cum Sancto Spiritu」のフーガは別の人の作品ですし。 ですから、ここではもっぱらソリストたちの華やかなコロラトゥーラこそを味わうべきなのでしょう。そんな中でも、わざわざ2人も指名したテノールに注目です。ここではローレンス・ブラウンリーとマイケル・スパイアーズが歌っていますが、この2人は「Kyrie」の2曲目「Christe eleison」で登場します。そこで、ホモフォニックにハモりながら歌っているのですが、お互いの声が全く異なるキャラクターなので、それぞれに存在感を主張して、すごいことになっています。 そのあと、「Gratias agimus tibi」では、激しいビブラートのブラウンリーのソロになって、張りのある声を披露します。一方のスパイアーズは、「Qui tollis peccata mundi」で、透明感のある澄んだ声を披露、とんでもない高音を軽々と出して度肝を抜きます。 そのあとの「Quoniam tu solus Sanctus」では、バスのカルロ・レポーレがソロ。彼は、まるでオペラ・ブッファのずるがしこい登場人物のような豊かな表現力を、この「宗教曲」で見せつけていたのです。 CD Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

今回、その元となった歌を、初めて聴いてみました。それは、1973年にセルヒオ・オルテガという人が作ったということになっていますが、彼は路上で歌われていたこの曲を聴いて、ただきちんとした形にまとめただけのようですね。それを、ジェフスキはワンコーラスをほぼ全部、忠実にテーマとして使っていました。楽譜だと、まるまる2ページです。   それにしても、このテーマは、一度聴いただけでもすんなり入ってくる、とてもキャッチーなメロディでできていますね。それというのも、5小節目からのモティーフは、ワーグナーの「指輪」に何度も登場する「ジークフリートのテーマ」とそっくりですからね。まずは、そんな勇ましい雰囲気を、それだけで感じることができます。それに続く9小節目からは、「Gm7/C7//F/Bb//Em/A7//Dm」という、よく使われる循環コードになっていますから、「どっかで聴いたことがある」感じがするはずですし。 ここでのピアニストは、1989年にドイツに生まれたベンヤミン・ヌスです。つまり、彼が生まれた時には、すでにこの曲は世の中にあった、ということになりますね。ですから、ヌスくんにとってはもはや「現代音楽」ではなく、「生まれる前の音楽」ということになります。言い方を変えれば、この曲はもう「古典」の仲間入りをした、ということになるのではないでしょうか。 ですから、彼の演奏はこれまでのものとは一味違うとてもスマートなものに仕上がっているようでした。彼があえてピアニシモで弾き続けるこのテーマからは、「団結」とか「闘争」といったような汗臭いものではなく、なんというか、草食系のたたずまいが強く感じられました。もはやこのテーマは「革命歌」ですらなくなっているのかもしれません。 ジャズ・ピアニストでもあるヌスくんは、ここでは指定されているほかに、最後のテーマの後に2種類のインプロヴィゼーションを加えています。 そして、2枚目には、まず1978年から1979年にかけてポール・ジェイコブスのために作った「4 North American Ballads(4つの北アメリカのバラード)」が演奏されています。3曲目の「Down by the Riverside」は、ニグロ・スピリチュアルズとして知られていますが、ヴェトナム戦争の頃に反戦歌として歌われていたそうです。最後の「Winnsboro Cotton Mill Blues」は、とてもヘビーなミニマルです。4曲すべての録音は、自演盤以外にはほとんどありませんから、貴重な録音です。 もう一つの1988年から1989年にかけてアーシュラ・オッペンスのために作った「Mayn Yingele(私の小さな息子)」は、ユダヤ人の移民たちの間で歌われていた素朴なメロディをテーマにした変奏曲です。ジェフスキは、1938年にドイツ各地で起こった反ユダヤ組織による暴動(クリスタルナハト)から50年経ったことを機に、これを作ったのだそうです。これも、珍しい録音です。 CD Artwork © Edel Germany GmbH |

||||||

これは、現在の音楽監督のムーティの指揮で、2020年2月に、彼らの本拠地のオーケストラ・ホールを会場にコンサート形式で行われた、ピエトロ・マスカーニの「カヴァレリア・ルスティカーナ」のライブ録音です。合唱はステージの奥に2列になって広がっているだけでなく、さらに後ろのバルコニーにもその倍以上のメンバーが並んでいますから、およそ150人の大人数です。ソリストたちはステージのオーケストラの前で歌っています。 この、「ヴェリズモ・オペラ」の先駆けと言われるオペラは、ご存じのようにイタリアの楽譜出版社のソンゾーニョが主催したコンクールへの応募作品でした。貧乏な音楽教師だったマスカーニは、その賞金目当てにこのオペラを作ったのですが、彼の思惑通り第1位を獲得し、彼は一夜にしてそんじょそこらの作曲家とは別格の人気作曲家となったのです。 最終選考として、1890年5月17日にローマのコスタンツィ劇場で行われた初演は大好評となり。コンクールだというのに、それはロングランされることになってしまうほどの人気を獲得したのだそうです。ですから、その年のうちに、このヒット曲はローマ以外の都市でも上演されるようになりました。なんと、あのグスタフ・マーラーまでが、その年の12月26日には、彼が当時音楽監督を務めていたブダペストのハンガリー王立歌劇場でこのオペラを上演しているのですからね。 そして、翌年1891年には、このオペラは海を渡ってアメリカでも上演されます。その最初の地はフィラデルフィア、9月9日のアメリカ初演は大入り満員となりました。その3週間後、9月30日には、別のカンパニーによってシカゴでも上演されました。それからさらに3週間も経っていない10月16日には、シカゴ交響楽団(その時は「シカゴ管弦楽団」という名前)の最初の演奏会が、設立者であり、音楽監督でもあったセオドア・トーマスの指揮によって行われたのでした。 トーマスは、「カヴァレリア・ルスティカーナ」の爆発的な人気のことは何か月も前から知っていました。ですから、10月19日のロックフォードでのコンサートでは、このオペラの「間奏曲」をプログラムに取り上げていました。 そんな、このオペラができたばかりのころからの縁があるオーケストラが、ミラノのスカラ座の音楽監督だったころには何度も手掛けたことのあるムーティの指揮によって行ったコンサートですから、素晴らしくないわけがありません。 まずは、ステージの後ろからトゥリッドゥの伸びやかな声が聴こえてくれば、このホールはオペラハウスに変わります。続いては有名な合唱が始まります。さすがはこの人数、とても深い響きがホール全体に広がります。ただ、なぜかソプラノあたりのピッチがかなり低めなのが気になります。しかし、男声に関しては、文句の言いようのない合唱です。 この合唱に、ムーティは、おそらくオペラハウスではできないような、とても細かい表情を与えています。指揮者としっかり向き合って歌えるコンサート形式ならではの、素晴らしいコンタクトです。 ただ、ムーティが作り上げようとしている音楽は、何か、かつての彼の演奏にはあったキレの良さに欠けるように感じられてなりません。とても美しいのですが、なにかインパクトに欠けているのですよ。例えば、最も有名なサントゥッツァのアリア「Voi lo sapete, o mamma(ママも知るとおり)」のイントロの、鋭い刃のような切れ味を見せるはずの弦楽器のフレーズが、何ともなまくらなんですね。 そのサントゥッツァ役のメゾ・ソプラノが、ほとんど「音痴」ともいえるほどのピッチで歌っているのにはがっかりしました。それ以外のキャストには何の不満もないのに。 CD Artwork © Chicago Symphony Orchestra |

||||||

ただ、実際にそのような曲目でコンサートを行ったわけではなく、ここでは前半の「ドン・ジョヴァンニ序曲」と「ピアノ協奏曲第23番」は2021年9月にメッスの「アルスナル」という、かつては兵器庫だった建物を改装したコンサートホールでの録音(もしかしたら、ライブ録音?)、「交響曲第40番」は2021年11月にパリのレバノン聖母教会での録音となっています。 しかも、それぞれの録音ではメンバーもかなり変わっています。弦楽器などは半数以上が別の人になっています。参考のためにその前のアルバムのメンバーとも比較していましたが、やはり変わっていました。ですから、このアンサンブルはある程度の固定メンバー以外はコンサート(あるいはレコーディング)のたびに別の人が集まる、という形をとっているのでしょうね。 いずれにしても、ここではショーヴァンが全面的にイニシアティブをとって音楽が作られているのでしょう。 このアルバムでは、ブックレット裏に、プロジェクト名の「Simply Mozart」に続いて「La Dodécaphonique」という言葉が続いています。「ドデカフォニック」ですね。これは、ここで演奏されている交響曲第40番の「ニックネーム」なのだそうです。どでかい曲だから、ではありません。なんでも、例えば「41番」の「ジュピター」のようなニックネームが、この有名なト短調の交響曲にもあってはいいのではないかということで、お客さんにアイディアを募集したのだそうです。その中から、メンバーたちが選んだのが、この「12音」という意味のタイトルです。  「ドン・ジョヴァンニ」序曲では、まずこのアンサンブルのフットワークの軽さが存分に楽しめます。前半の重苦しい部分でも、リズムがとてもくっきり伝わってくるので、次に来る部分への期待感が高まってきます。 「ピアノ協奏曲第23番」では、アンドレアス・シュタイアーのフォルテピアノが加わります。これはもう、この人の個性が全開のとても楽しめる演奏でした。第1楽章では、オーケストラだけのトゥッティの部分からフォルテピアノが入ってきています。そして、ソロになった時の装飾が、もう見事としか言いようのない素晴らしさです。それは、特にゆっくりした第2楽章では、まさに華麗な装飾の嵐、シュタイアーが繰り出す技には酔いしれてしまいます。この楽章は短調で始まって途中で平行長調に変わるのですが、そこで軽くテンポを上げているのもゾクゾクしますね。 「交響曲第40番」も、ショーヴァンは軽めのテンポで押しまくります。楽譜に指定されている繰り返しは、前半はきちんと繰り返しますが、後半は繰り返さずにさらっと終わる、という潔さです。このあたりにも、堅苦しい「ピリオド」にはこだわらない姿勢が見られますね。それで、例えば第1楽章の繰り返しでは、1回目はアコードを繰り返すところをちょっと臭く演奏していても、2回目はさらっと流す、といったスマートさです。もちろん、ビブラートも軽くかかっていて、何のストレスも感じることはありません。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |